人教版高中历史必修一第七单元 《现代中国的对外关系》单元检测题(解析版)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修一第七单元 《现代中国的对外关系》单元检测题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 264.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-11-17 23:07:30 | ||

图片预览

文档简介

第七单元 《现代中国的对外关系》单元检测题

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.1950年签订的《中苏友好同盟互助条约》规定:“一旦缔约国任何一方受到日本或与日本同盟的国家之侵袭因而处于战争状态时,缔约另一方即尽其全力给予军事及其他援助。l989年中苏关系正常化后,两国未再签订类似条约。这主要是因为( )

A. 双方的战争威胁消失 B. 苏联的政治经济改革

C. 世界多极化趋势加强 D. 中国奉行不结盟政策

2.“同强盗握手,正是为了最后消灭强盗!”这是尼克松到访中国的那一天,刊登在《参考消息》头版的列宁语录;“不入虎穴,焉得虎子。”则是中国重返联合国时选登在该报同一位置的毛主席语录。对上述现象的理解不正确的是( )

A. 中国对当时西方主导的世界体系的态度并没有根本性变化

B. 反对霸权主义,维护世界和平是中国当时的外交政策

C. 文化大革命“极左”思潮在外交领域的反映

D. 中美关系的改善在当时是权宜之计

3.从中美关系发展的历史和现状可以看出,在制定国家外交政策的时候( )

A. 确定敌友关系是首要原则 B. 认清谁是敌人谁是朋友极为困难

C. 没有必要区分朋友与敌人 D. 应始终将国家利益放在首位

4.周恩来多次指出:“与苏联结盟只是政治方针,不是倒向苏联怀抱……在战略上是联合,但战术上不能没有批评。”这主要是因为( )

A. 中苏两国社会制度相同 B. 两大阵营对峙局面的形成

C. 中国坚持独立自主方针 D. 二战后亚非国家的支持

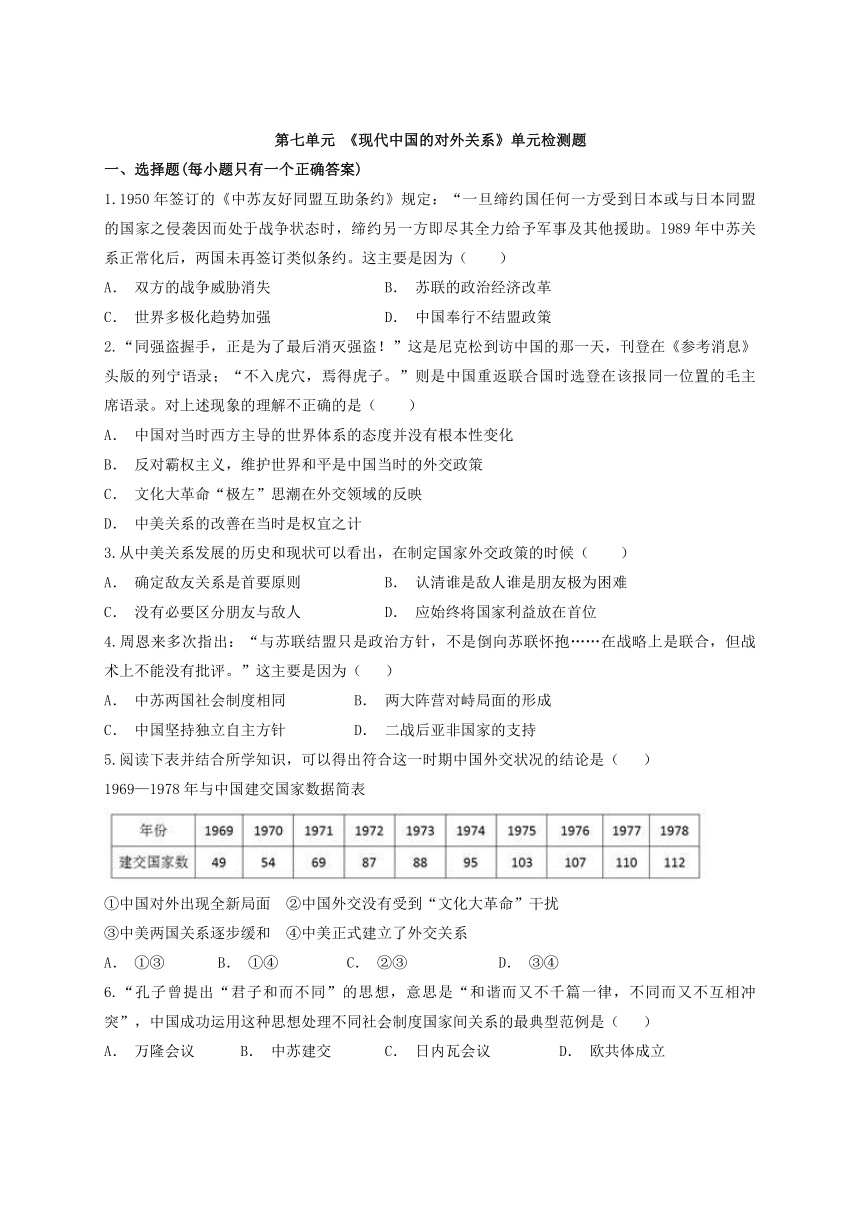

5.阅读下表并结合所学知识,可以得出符合这一时期中国外交状况的结论是( )

1969—1978年与中国建交国家数据简表

①中国对外出现全新局面 ②中国外交没有受到“文化大革命”干扰

③中美两国关系逐步缓和 ④中美正式建立了外交关系

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ③④

6.“孔子曾提出“君子和而不同”的思想,意思是“和谐而又不千篇一律,不同而又不互相冲突”,中国成功运用这种思想处理不同社会制度国家间关系的最典型范例是( )

A. 万隆会议 B. 中苏建交 C. 日内瓦会议 D. 欧共体成立

7.下列关于1971年第26届联大通过关于中国问题的决议,表述不确切的是( )

A. 挫败了美国的“一中一台”的阴谋

B. 打破了超级大国把持和操纵国际事务的局面

C. 增强了第三世界在国际事务中的作用

D. 中国成为联合国的新成员

8.20世纪90年代以来的中俄关系与20世纪50年代的中苏关系相比,其不同在于( )

A. 缔结军事同盟 B. 坚持独立自主 C. 结伴而不结盟 D. 执行共同外交

9.胡锦涛主席在2008年12月31日新年贺词中曾经将中国外交方针概括为:维护世界和平,促进共同发展。这表明我国的外交方针又有了新的发展。在新中国成立以来的诸多的外交原则与方针中,对世界影响最大的应是( )

A. 采取“一边倒”方针,与苏联建交

B. 新中国的外交原则——“独立自主的和平外交”

C. 1953年提出的和平共处五项原则

D. 1955年提出的“求同存异”方针

10.1971年11月1日上午,中华人民共和国的五星红旗第一次在联合国总部升起,下列叙述不正确的是( )

A. 是中国外交的重大胜利

B. 美国孤立中国政策的破产

C. 有利于中国在国际事务上发挥更大的作用

D. 是美国调整对外策略的结果

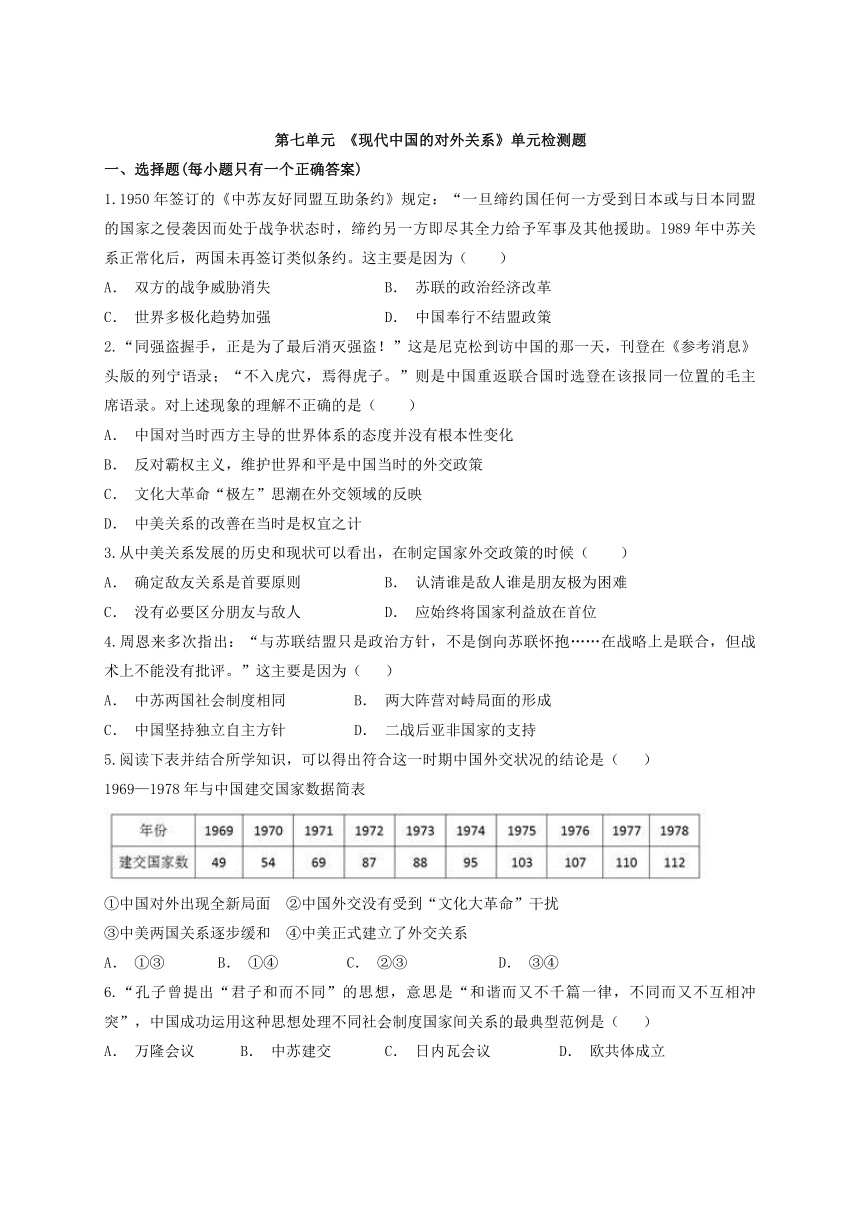

11.大熊猫是中国的国宝,曾被作为最高规格的国礼赠送给给国外(见下表)。对此理解正确的是( )

A. 亚非拉国家不是中国外交工作的重点

B. 中国外交重心从倒向苏联到倒向西方

C. 熊猫外交反映了中国外交政策的变化

D. 美国先于日本与中国建立了外交关系

12.新时期中国独立自主的和平外交政策在改革开放时期的具体表现是( )

A. 多边外交 B. 和平共处五项原则

C. 坚决维护《联合国宪章》的宗旨和原则 D. 不结盟

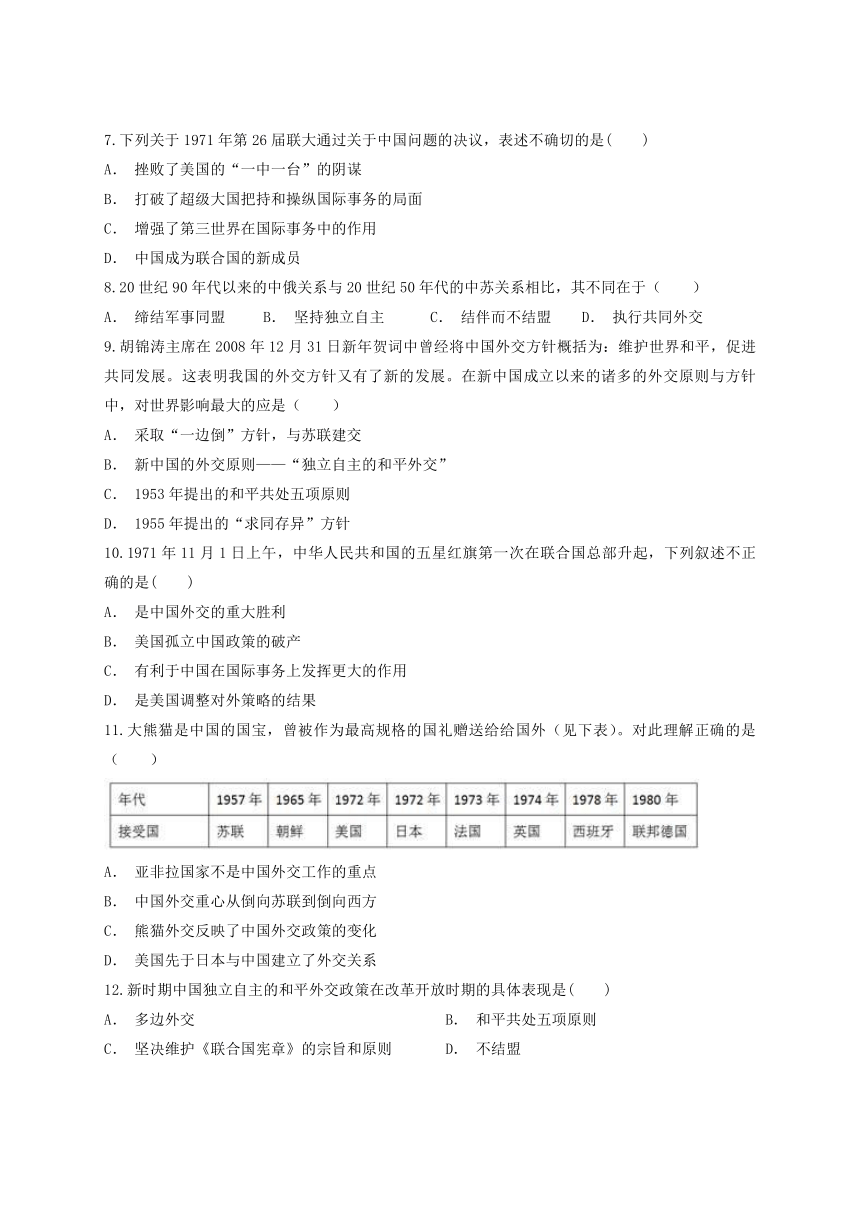

13.下图是某位作者为中国恢复在联合国合法席位40周年设计的邮票图案。如要你为这图案的有关背景作说明,符合史实的有( )

A. 新中国成立,中国人民站起来了 B. 中美关系的缓和和正常化

C. 第三世界的崛起,对中国的支持 D. 中苏关系的和好和苏联的强力支持

14.1972年中美关系正常化到1979年正式建交,这一期间中美关系一直处于“爬行”阶段,中美关系进展缓慢的原因叙述中,不正确的是( )

A. 中国国内政治局势的影响 B. 中美在台湾问题上争议

C. 受到美苏关系制约 D. 中日敌对关系阻碍

15.在二战后非殖民化的浪潮中,亚非拉地区出现了一批新兴的民族国家。中国共产党认为这是对新中国“有利的局势”。基于此判断,新中国( )

A. 提出“另起炉灶”方针 B. 放弃“一边倒”政策

C. 倡导和平共处五项原则 D. 坚持“打扫干净屋子再请客”方针

16.《剑桥中华人民共和国史》评论说:在1955年的一次国际会议上,“周恩来利用了他个人的巨大魅力和外交机敏逐渐减弱了那些怀疑中国或怀疑共产主义的领导人的敌对情绪”。在这次会议上,周恩来提出的外交方针是( )

A. “求同存异” B. 和平共处五项原则

C. “另起炉灶” D. “打扫干净屋子再请客”

17.联合国大厦有一幅彩色大型壁画,其主题是“黄金法则”“你不想人家那样对待你,你也不要那样对待别人。”我国外交政策最能体现该法则的是( )

A. 对外开放政策 B. 和平共处五项原则

C. 不结盟政策 D. 多边外边交政策

18.2014年3月22日,国家主席习近平应荷兰王国首相马克?吕特邀请赴荷兰海牙出席第三届核安全峰会。此次核安全峰会以“加强核安全、防范核恐怖主义”为主题,来自全球50多个国家的领导人和有关国际组织负责人出席峰会。并对联合国教科文组织总部、欧盟总部进行访问。这主要反映出( )

A. 中国积极开展多边外交活动 B. 中国致力于发展睦邻友好关系

C. 有利于世界多极格局的加强 D. 推动了中、欧之间的同盟合作

19.小明同学在研究某一问题时,在网上下载到与之相关的资料,他研究的问题最有可能是( )

A. 日内瓦会议 B. 万隆会议

C. 第九次APEC会议 D. 第26届联合国大会

20.某国际会议以“保卫和平,争取民族独立和发展民族经济”等各国共同关心的问题为主要议题,可以说是第一次提出了南南合作的思想,为发展中国家的互助合作开辟了道路。这次会议最有可能( )

A. 1954年日内瓦会议

B. 1961年第一次不结盟国家和政府首脑会议

C. 1955年亚非会议

D. 1971年第26届联合国代表大会

21.2012年1月28日,阿盟观察团因安全原因中止了在叙利亚的观察团行动。美英法向安理会施压。2月4日,联合国安理会就制裁或威胁使用制裁叙利亚的决议草案进行表决,俄罗斯与中国投反对票致决议未通过,以上材料反映了( )

①表明联合国安理会是唯一有权采取行动维护国际和平与安全的机构

②反对票充分尊重叙利亚的主权、独立和领土完整

③反对票符合《联合国宪章》及不干涉内政原则

④中国一贯主张通过政治对话和平解决叙利亚危机

A. ②③④ B. ①③④ C. ①②④ D. ①②③④

22.外交是智者的游戏,外交是妥协的艺术,外交更是一个国家实力强弱的晴雨表。下列因素中,你认为影响一个国家外交政策的决定性因素是( )

A. 国家性质 B. 综合国力 C. 国家利益 D. 国内外局势

23.1951年6月美国《时代》周刊首次为西方人介绍周恩来,标题是:共产主义者周恩来。“他在政治上成了暴虐的统治者,在外交上成了听话的仆从,在经济上成了无能的领导者。”《时代》周刊如此介绍周恩来说明( )

A. 当时中美处于全面对抗 B. 美国颠覆了新中国政权

C. 中国是美国的头号战略对手 D. 美国的战略重心在亚洲

24.原新华社国际部记者高梁在《炎黄春秋》上发表了一篇回忆文章:“我作为代表团先遣小组的成员,亲身经历了这些激动心弦的日日夜夜……在三天之内办理了一切出国手续,赶制了行装……秘书处未再安排为我国举行升旗仪式,而是采取了更换旗帜的做法……秘书处不清楚,我国国旗的位置是按中国(CHINA)的‘C’,还是按中华人民共和国(PEOPLE'SREPUBLICOFCHINA)的第一个字母‘P’来排列。”据材料判断,此文所反映的外交事件是( )

A. 毛泽东率领代表团访问第一个宣布承认中华人民共和国的国家

B. 新中国首次以世界五大国之一的地位参加重要的国际会议

C. 周恩来率代表团参加第一次没有西方殖民主义国家参加的会议

D. 中华人民共和国代表团参加第26届联合国代表大会

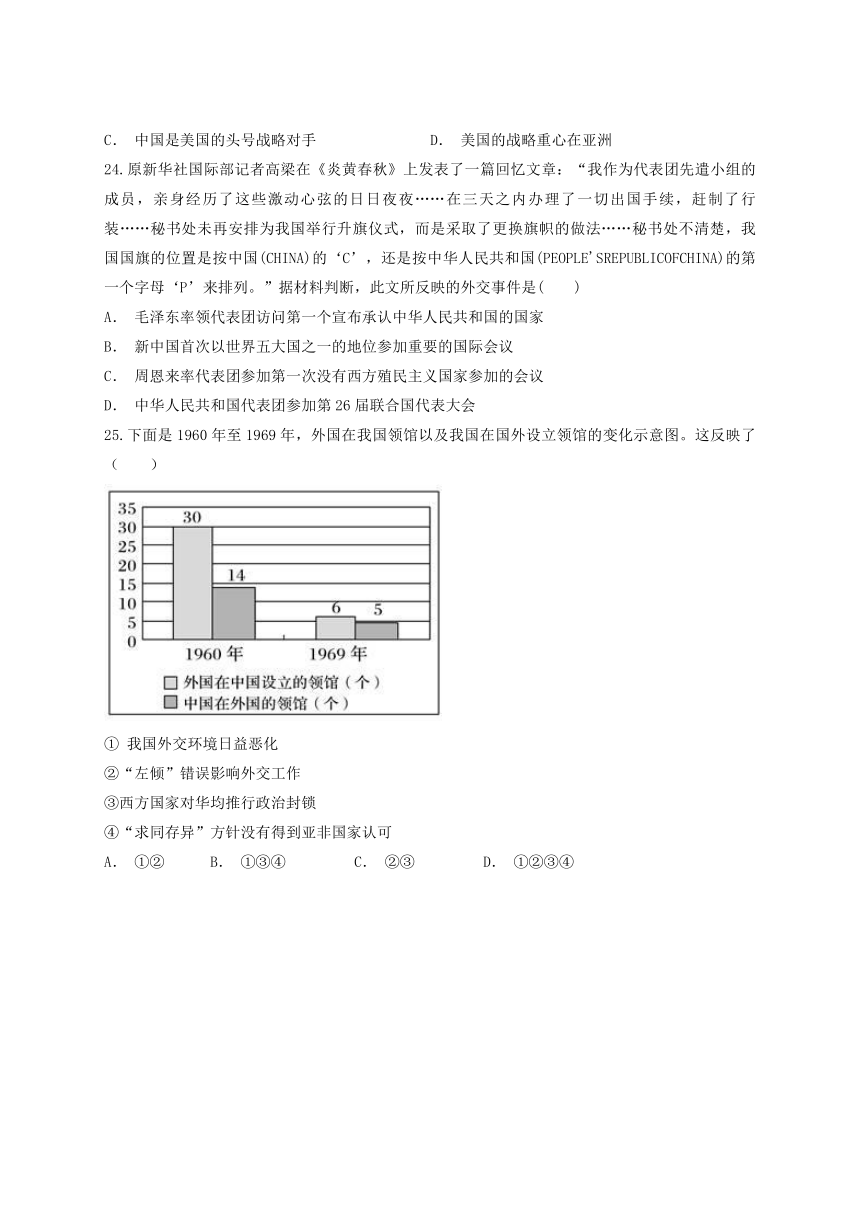

25.下面是1960年至1969年,外国在我国领馆以及我国在国外设立领馆的变化示意图。这反映了( )

① 我国外交环境日益恶化

②“左倾”错误影响外交工作

③西方国家对华均推行政治封锁

④“求同存异”方针没有得到亚非国家认可

A. ①② B. ①③④ C. ②③ D. ①②③④

二、非选择题

26.中国的国际交往随时代的发展而变化。阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国近代外交中的重要事件、条约的影响

——根据《中国废除不平等条约的历史考察》中的有关内容编制

材料二 多边外交是一种与双边外交相互补充的外交战略。……三个以上国家的互动与双边互动相比保守秘密的难度要大得多,因此多边协议的制定和实施比双边协定更加具有透明性,更易于为国际舆论所监督……参与多边外交的各方,其具体利益可能有较大的差异,但它们的利益总有一个交汇点。……多边外交的开展要求一个国家克制、甚至放弃某些领域内的单边或双边的利益考量,侧重于有互动关系的多边共同的利益标准。……新中国成立之初就开始涉足多边外交舞台,但在很长时期内由于对多边外交的认识的局限,对多边外交的参与是有限的。……20世纪70年代末以后,特别是冷战结束后,中国的多边外交逐渐活跃起来。中国不仅积极参与多边外交,还成为了多边外交的积极倡议国和主持国。

——《中国对多边外交的认识及参与》

(1)据材料一并结合所学知识,指出中国近代外交的变化趋势,并概述其变化的主要原因。

(2)据材料二,概括多边外交的特点。结合所学知识分析“20世纪70年代末以后,特别是冷战结束后,中国的多边外交逐渐活跃起来”的原因。

27.阅读以下材料,回答问题。

根据以上图片:

(1)概括新中国成立之初外交的重点是什么?并分别列举其主要成果。(6分)

(2)新中国成立之初,除了外交上,其他领域也取得了许多成绩,请补充说明(6分)

28.阅读下列材料:

材料一 艾森豪威尔政府(1953—1960年)显得更激烈地敌视北京。美国不仅拒绝承认中华人民共和国,还顽固地反对它加入联合国。美国推行了一项对中国实施军事包围的政策,其中包括美国在朝鲜、日本、冲绳、台湾、南越、缅甸和泰国等地区保持军事基地。

——徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

材料二 1971年7月6日,尼克松总统在美国堪萨斯城对世界格局提出了“五个中心”的看法。他认为,美、苏、中、西欧和日本是世界的五个力量中心。美国意识到自己的霸权地位已严重衰落,面对苏联的争霸,美国领导人更产生了紧迫感。正是在这样的背景下,作为全面执行尼克松主义的一项内容,为了改善在美苏争霸中关国的战略处境,美国开始了接近中国的过程。

——《中国外交史——中华人民共和国时期》

材料三 尽管中国人说是尼克松政府急于要求得到北京之行的准许的,但是中国自己的动机却是掩盖不住的。基辛格秘密访华两周后,《红旗》杂志发表了一篇文章,最坦诚地公开讲述了对美开放的正当理由:竟不含糊地区分了两个超级大国对中国威胁的程度及其对北京安全考虑所产生的影响。

——(美)费正清《剑桥中华人民共和国史》

请回答:

(1)据材料一概括美国的对华政策,当时中国采取了怎样的应对方针?

(2)据材料二指出美国对华政策发生了变化,分析导致这种变化的原因有哪些?

(3)据材料三分析中美关系的改善会给中国带来怎样的影响?

(4)在认识中美关系改善的原因方面,材料二、三的角度有何不同?你认为导致角度不同的因素有哪些?

29.时代周刊是美国影响最大的新闻周刊,是宣传美国价值体系和生活方式的载体。《时代》也比较注意对中国的介绍。阅读下列材料,结合所学知识,回答相关问题:

材料一 1950年12月11日期刊封面人物是毛泽东。

标题是:红色中国的毛。红色的基调和一群蝗虫围绕。

材料二 1954年3月10日这一期是周恩来。标题是:红色中国的周恩来。下面的小字是:一边参与战争,一边谈论和平。“Waging War and Talking Peace”。

1971年11月8日的封面,人物是周恩来。左上角写着:中国人来了。

材料三 这是1972年2月6日的期刊,标题是:尼克松的中国之旅。画面表现着尼克松与毛泽东、周恩来的见面,参观长城,以及观看中国的歌舞表演。

材料四 1979年1月1日期刊,邓小平被评为年度风云人物。标题写着:邓小平,中国新时代的形象。

(1)如何理解材料一中“红色的基调”和“一群蝗虫围绕”?

(2)材料二中1954年周恩来“谈论和平”有哪些表现? 1971年“中国人来了”有什么喻意?

(3)促成1972年“尼克松的中国之旅”的因素有哪些?产生了哪些成果?

(4)你认为1979年的1月1日的美国《时代周刊》把邓小平被评为年度风云人物的因素有哪些?

30.新中国建立后,在外交方面取得了重大成就。请回答下列问题:

(1)上左图为某次国际会议的永恒瞬间。中国外交部部长乔冠华潇洒而豪放的大笑,被西方媒体描述为:“震碎了议会大厦的玻璃!” 为何乔冠华部长会如此开怀畅笑?你认为出现此永恒瞬间的国际国内政治因素有哪些?

(2)观察上右图,请给这幅图片取个名字,然后写一个简短的说明(应包含时间、人物、事件及影响)。

答案解析

1.【答案】D

【解析】《中苏友好同盟互助条约》体现了建国初期“一边倒”的外交方针;改革开放后,针对国际形势的变化,中国坚定不移地实行不结盟的外交方针,即不与任何大国或大国集团结盟,遵循和平共处五项原则和一切国家发展友好合作关系,故本题答案选D项。

2.【答案】D

【解析】题干反映了70年代的两个重大外交历史事件,即是尼克枪访华与中国在联合国的合法席位的恢复,再结合两条语录的含义与对象美国来分析,及其70年代的国内背景,ABC项说法与史实相符,排除;D项“权宜之计”说法错误,故D项正确。

3.【答案】D

【解析】从中美关系发展的历史和现状看,应始终将国家利益放在首位,因此选D。A、B、C都不符合材料信息及知识,排除。

4.【答案】C

【解析】根据题干信息“不是倒向苏联怀抱”表明了新中国独立自主的外交方针。故选C。材料主要强调的是“不是倒向苏联怀抱”,因此A错误;B项与题干无关;D项不是最主要的原因。

5.【答案】A

【解析】1969-1978年为中国与外国建交的第二个高峰期,前一个为建国初期,因此是中国对外关系出现全新局面,①正确;中国外交受到了文革的影响,排除②;1972年尼克松访华,中美关系逐步缓和,③正确;中美建交是在1979年,不在此时间段,排除④;故正确答案为A。

6.【答案】A

【解析】周恩来在万隆会议上提出了“求同存异”的方针,促进了会议取得圆满成功,故选A。中苏建交是一边倒,B错误;日内瓦会议体现出“和而不同”思想,C错误;欧共体成立和中国外交没有关系,D错误。

7.【答案】D

【解析】本题主要考查学生对我国恢复在联合国合法席位的再认再现和理解能力。1971年美国提出“双重代表权”方案,但是因为其阴谋制造两个中国而被中国拒绝。由于美国对国际事务的操纵,新中国的合法席位始终未能恢复,第26届联大实际上打破了这种局面。新中国是最大的第三世界国家,合法席位的恢复有利于增强第三世界对国际事务的影响。D项中国只是恢复在联合国的合法席位,而不是新成员。

8.【答案】C

【解析】,20世纪50年代的中苏关系是同盟互助关系,即互相结盟;而20世纪90年代以来的中俄关系是战略协作伙伴关系,是结伴而不结盟。所以应选C。

9.【答案】C

【解析】题干中要求的是“对世界影响最大”,1953年提出的和平共处五项原则成为解决国与国之间问题的基本准则,适用于不同性质的国家,具有深远的世界影响,正确的选项是C项。

10.【答案】D

【解析】美国调整对外策略是中国重返联合国的影响而不是原因。

11.【答案】C

【解析】材料表格中只是列举了部分国家,并不代表没有亚非拉,故A项错误;熊猫外交体现了中国外交变化,并不是倒向西方,故B项错误;日本于中国建交是1972年,美国与中国建交是1979年,故D项错误;从熊猫外交说明中国由建国初期“一边倒”到20世纪80年代的“多边外交”的变化,故C项正确。

12.【答案】D

【解析】根据所学知识,改革开放以来的独立自主的和平外交政策的表现是“不结盟”,以此为基础,中国积极开展以联合国为中心的多边外交,选择D项符合题意。

13.【答案】C

【解析】A项时间上明显不对;B项当时中美关系还没有正常化,1972年尼克松访华中美关系开始正常化;D项中苏关系当时还很紧张,1989年中苏关系才恢复正常化;C项当时亚非拉发展中国家壮大并支持新中国恢复在联合国的合法席位。

14.【答案】D

【解析】从材料“1972年中美关系正常化到1979年正式建交”并结合所学知识可知,中美关系进展缓慢的原因包括ABC项;1972年中日邦交正常化,故D项是错误的;所以答案选D。

15.【答案】C

【解析】和平共处五项原则的提出的大背景就是因为二战后亚非拉地区出现了一批新兴的民族国家,例如印度、缅甸等,所以才可能去倡导和平共处五项原则,故选C。A、B、D属于新中国刚成立时确立的外交方针,不专门针对新兴民族独立国家,故排除。

16.【答案】A

【解析】通过材料并结合所学知识不难发现,本题所说的会议是指万隆会议,而在万隆会议上周恩来提出的外交方针是“求同存异”,综上所述本题答案只能是A,而非其他的选项。

17.【答案】B

【解析】“你不想人家那样对待你,你也不要那样对待别人” 体现的是平等互惠、和平共处,由此可得知我国外交政策的法则是和平共处五项原则。所以选C。

18.【答案】A

【解析】材料反映的是国家主席习近平参加全球50多个国家的领导人和有关国际组织负责人出席的峰会,并且对联合国教科文组织总部、欧盟总部进行访问,这是我国积极开展多边外交的体现,故选A。

19.【答案】B

【解析】本题材料提到,“克什米尔公主号”飞机失事事件、“让新亚洲和新非洲诞生吧!”、“人类历史有史以来第一次有色人种的洲际会议”。结合所学知识可知,这反映了万隆会议的相关知识,因此选B。A、C、D都不符合材料信息,排除。

20.【答案】C

【解析】1955年亚非会议主要讨论了保卫和平,争取民族独立和发展民族经济等各国共同关心的问题,故C项正确。

21.【答案】D

【解析】联合国是唯一有权采取行动维护国际和平的机构,维护国际和平是联合国的宗旨,在涉及到叙利亚的问题的提案中,中俄坚持正义,维护叙利亚的主权和领土完整,中俄的做法也是符合联合国的原则,也体现了中国的一贯的不干涉内政的原则和主张,故选D。

22.【答案】C

【解析】以万隆会议为例,这些意识形态和社会制度不同国家的会议能够圆满成功的原因在于共同的利益相同,故选C。

23.【答案】A

【解析】本题考查中美关系。根据题干提示1951年正值美苏冷战时期,美国为了实现二战后称霸世界的野心,在亚洲积极反对共产主义,出兵朝鲜,干涉朝鲜内政,妄图消灭新生的社会主义中国,因此极端的仇视和丑化中国共产党。

24.【答案】D

【解析】由“秘书处不清楚,我国国旗的位置是按中国(CHINA)的‘C’,还是按中华人民共和国(PEOPLE'SREPUBLICOFCHINA)的第一个字母‘P’来排列。”结合所学知识可知,此文所反映的外交事件是中华人民共和国代表团参加第26届联合国代表大会,因此选D。ABC都不符合材料信息及所学知识,排除。

25.【答案】A

【解析】由外国在我国领馆以及我国在国外设立领馆的变化示意图可以看出,1960年时的数量远比1969年时要多,再结合所学知识可以知道,这时世界正处于美苏冷战时期,国内则处于“文革”时期,故选A;其它选项与题意不符,故排除。

26.【答案】(1)趋势:近代前期,签订不平等条约为主(外交上丧失领土和主权);近代后期,逐步修改或收回不平等权利为主(外交上收回部分权利或修改的不平等条约)主要原因:近代前期,列强发动侵略战争,清政府腐败;近代后期,中国人民反侵略斗争;抗日战争国际地位提高、新中国成立。

(2)特点:较为公开透明;具有包容性或建立在共同利益的基础上;

原因:改革开放后发展对外经济的需要;综合国力的提高为多边外交奠定了基础;多极化趋势的出现及冷战的结束使国际关系趋于缓和(或和平与发展成为时代主题);全球化的迅速发展(任答三点)

【解析】(1)据材料一“中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊”、“减少了一些帝国主义在我国长期享有的特权,否认了领事裁判权的合法性,增加了国家关税的收入”、“ 中华人民共和国中央政府应加以审查,按其内容,分别予以承认,或废除,或修改,或重订”,结合所学知识即可指出中国近代外交的变化趋势是近代前期,签订不平等条约为主(外交上丧失领土和主权);近代后期,逐步修改或收回不平等权利为主(外交上收回部分权利或修改的不平等条约)。结合所学知识即可从前期和后期两个方面概述其变化的主要原因:近代前期,列强发动侵略战争,清政府腐败;近代后期,中国人民反侵略斗争;抗日战争国际地位提高、新中国成立。

(2)据材料二“多边协议的制定和实施比双边协定更加具有透明性,更易于为国际舆论所监督”、“侧重于有互动关系的多边共同的利益标准”即可概括多边外交的特点是较为公开透明;具有包容性或建立在共同利益的基础上。结合所学知识即可从经济、政治、外交方面分析“20世纪70年代末以后,特别是冷战结束后,中国的多边外交逐渐活跃起来”的原因有:改革开放后发展对外经济的需要;综合国力的提高为多边外交奠定了基础;多极化趋势的出现及冷战的结束使国际关系趋于缓和。

27.【答案】(1)新中国成立之初外交的重点及成果:

第一,发展与苏联等社会主义国家的关系,如毛泽东、周恩来访苏和《中苏友好同盟互助条约》签订。

第二,积极同邻国和新兴民族国家发展友好关系,如访问印度、缅甸,提出和平共处五项原则等。

第三,参加重大国际会议(或步入世界外交舞台),如参加日内瓦会议,促进印度支那问题的解决;参加万隆会议,提出“求同存异”方针,推动会议取得圆满成功。

(2)其他领域的成就:经济上,国民经济得到恢复和发展,如一五计划提前超额完成。

民主政治领域,建立了政治协商制度、人民代表大会制度、民族区域自治制度。

【解析】(1)根据图片信息,结合所学知识,不难得出,新中国成立初期,在外交领域的成就主要集中在以下三个方面:第一,发展与苏联等社会主义国家的关系,如毛泽东、周恩来访苏和《中苏友好同盟互助条约》签订。

第二,积极同邻国和新兴民族国家发展友好关系,如访问印度、缅甸,提出和平共处五项原则,标志着新中国外交的成熟等。

第三,参加重大国际会议(或步入世界外交舞台),如参加日内瓦会议,促进印度支那问题的解决;参加万隆会议,提出“求同存异”方针,推动会议取得圆满成功等。

(2)结合所学知识,新中国初期除了在外交领域取得了比较丰硕的成就外,在国内经济建设和政治民主化建设领域也取得了比较可喜得成就,具体体现在:?经济领域,国民经济得到恢复和发展,一五计划提前超额完成,生产资料私有制改造为公有制的社会主义三大改造完成,我国完成由新民主主义社会向社会主义社会的过渡等。?民主政治领域,建立起了三大基本政治制度,即中共领导下的多党合作和政治协商制度、人民代表大会制度、民族区域自治制度。其中,作为根本政治制度的人民代表大会制度,在推新中国政治民主化进程方面发挥了巨大作用,影响深远。

28.【答案】(1)美国采取了敌视中国的政策,(答孤立,封锁中国等亦可)中国采取了“一边倒”的方针。(答倒向苏联为首的社会主义阵营也可)

(2)变化原因:世界多极化趋势出现;美国霸权地位严重衰落;美苏争霸中处于不利地位;中国国际地位的提高。

(3)影响:有利于改善中国国际地位;有利于解决台湾问题,实现祖国统一;有利于打破外交僵局,打开外交新局面;有利于促进中国与世界的经济、文化交往。

(4)角度:材料二中方认为是美国急于改善两国关系;材料三美方认为是中方急于改善关系。因素:史观不同;政治立场不同;史料的挖掘和运用的程度不同等。(言之有理即可)

【解析】(1)由材料“……敌视北京……军事包围的政策……”可知,美国采取了敌视中国的政策或者说孤立,封锁中国的政策;面对着美国的敌视,中国采取了“一边倒”的方针。

(2)由材料“美国开始了接近中国的过程”可知,美国由之前的敌视到现在的接近中国。回答这种改变的原因实际上就是中美关系改善的原因,从中国、美国和国际等角度回答,即世界多极化趋势出现;美国霸权地位严重衰落;美苏争霸中处于不利地位;中国国际地位的提高。

(3)可以从中国国际地位,国家安全,国家统一,经济发展等角度回答。即利于改善中国国际地位;有利于解决台湾问题,实现祖国统一;有利于打破外交僵局,打开外交新局面;有利于促进中国与世界的经济、文化交往。

(4)由材料“美国……意识到自己的霸权地位……开始了接近中国……”“……《红旗》……对美开放……”等关键信息可知,材料二中方认为是美国急于改善两国关系;材料三美方认为是中方急于改善关系。导致角度不同的因素:史观不同;政治立场不同;史料的挖掘和运用的程度不同等。

29.【答案】(1)理解:红色的基调指的是我们建立的是人民民主专政的政权;一群蝗虫围绕体现了美国对我国的仇视,意识形态的对抗。

(2)事件:1954年周恩来访问印度、缅甸,中印、中缅同意以和平共处五项原则作为指导两国关系的基本原则;在中印联合声明中将“平等互惠”改为“平等互利”;1954年周恩来参加日内瓦会议,就印度支那停止敌对行动提出六点建议,推动了会议的进展。

喻意:1971年10月25日,第26届联合国大会通过2758号决议,恢复中华人民共和国在联合国的合法席位。

(3)为什么:中国国际地位提高,美遏制中国政策破产;美苏争霸中美国处于守势;

中苏关系恶化,苏联威胁中国安全;(写出“美陷入越南战争的泥潭;有利于中国解决台湾问题,实现中国统一;改善中国的国际地位”等也可以酌情给分)

成果:签署《中美联合声明》,中美之间结束了二十多年的敌对状态,两国关系开始走向正常化。

(4)邓小平倡导中国改革开放;中美建交,美国对中国的关注度提高,看法进一步好转。

【解析】(1)红色象征着我国的政权的性质,蝗虫则是美国对中国的仇视。(2)“一边谈论和平”的重要的事件包括周恩来率队参加的国际会议和提出的和平共处五项原则等,在相关会议中,中国的参与推动了会议的成功。1971年“中国人来了”指的是中国恢复在联合国的合法席位。(3)中美关系缓和化的重要原因在于当时国际形势的变化,美国自身实力的衰退和苏联军事实力的增强都有助于中美关系的正常化,最终签署了《中美联合声明》。(4)把邓小平评委风云人物可以从邓小平领导的改革开放等角度进行分析。

30.【答案】(1)1971年10月,第26届联合国大会以多数票通过决议,恢复中华人民共和国在联合国的合法权利。中国国际地位的提高(或中国综合国力的提高)和亚非拉国家的支持(或第三世界的支持)

(2)跨越大洋的握手;破冰之旅(其他答案有理即可)。 1972年美国总统尼克松访华并会见毛泽东、周恩来等,双方在上海签订《中美联合公报》,中美之间结束了二十年的敌对状态,开始走向正常化。

【解析】(1)需从1971年中国外交的重大成就即中国恢复在联合国的合法席位,得出乔冠华大笑的原因,然后从国际和国内两个方面分析中国能够重返联合国的因素。

(2)本题是个开放型的题目。根据图片内容得出这一历史事件的时间与影响等,题目可以围绕中美关系从对抗走向正常化来拟定,如“冰释前嫌”“跨越太平洋的握手”等。

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.1950年签订的《中苏友好同盟互助条约》规定:“一旦缔约国任何一方受到日本或与日本同盟的国家之侵袭因而处于战争状态时,缔约另一方即尽其全力给予军事及其他援助。l989年中苏关系正常化后,两国未再签订类似条约。这主要是因为( )

A. 双方的战争威胁消失 B. 苏联的政治经济改革

C. 世界多极化趋势加强 D. 中国奉行不结盟政策

2.“同强盗握手,正是为了最后消灭强盗!”这是尼克松到访中国的那一天,刊登在《参考消息》头版的列宁语录;“不入虎穴,焉得虎子。”则是中国重返联合国时选登在该报同一位置的毛主席语录。对上述现象的理解不正确的是( )

A. 中国对当时西方主导的世界体系的态度并没有根本性变化

B. 反对霸权主义,维护世界和平是中国当时的外交政策

C. 文化大革命“极左”思潮在外交领域的反映

D. 中美关系的改善在当时是权宜之计

3.从中美关系发展的历史和现状可以看出,在制定国家外交政策的时候( )

A. 确定敌友关系是首要原则 B. 认清谁是敌人谁是朋友极为困难

C. 没有必要区分朋友与敌人 D. 应始终将国家利益放在首位

4.周恩来多次指出:“与苏联结盟只是政治方针,不是倒向苏联怀抱……在战略上是联合,但战术上不能没有批评。”这主要是因为( )

A. 中苏两国社会制度相同 B. 两大阵营对峙局面的形成

C. 中国坚持独立自主方针 D. 二战后亚非国家的支持

5.阅读下表并结合所学知识,可以得出符合这一时期中国外交状况的结论是( )

1969—1978年与中国建交国家数据简表

①中国对外出现全新局面 ②中国外交没有受到“文化大革命”干扰

③中美两国关系逐步缓和 ④中美正式建立了外交关系

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ③④

6.“孔子曾提出“君子和而不同”的思想,意思是“和谐而又不千篇一律,不同而又不互相冲突”,中国成功运用这种思想处理不同社会制度国家间关系的最典型范例是( )

A. 万隆会议 B. 中苏建交 C. 日内瓦会议 D. 欧共体成立

7.下列关于1971年第26届联大通过关于中国问题的决议,表述不确切的是( )

A. 挫败了美国的“一中一台”的阴谋

B. 打破了超级大国把持和操纵国际事务的局面

C. 增强了第三世界在国际事务中的作用

D. 中国成为联合国的新成员

8.20世纪90年代以来的中俄关系与20世纪50年代的中苏关系相比,其不同在于( )

A. 缔结军事同盟 B. 坚持独立自主 C. 结伴而不结盟 D. 执行共同外交

9.胡锦涛主席在2008年12月31日新年贺词中曾经将中国外交方针概括为:维护世界和平,促进共同发展。这表明我国的外交方针又有了新的发展。在新中国成立以来的诸多的外交原则与方针中,对世界影响最大的应是( )

A. 采取“一边倒”方针,与苏联建交

B. 新中国的外交原则——“独立自主的和平外交”

C. 1953年提出的和平共处五项原则

D. 1955年提出的“求同存异”方针

10.1971年11月1日上午,中华人民共和国的五星红旗第一次在联合国总部升起,下列叙述不正确的是( )

A. 是中国外交的重大胜利

B. 美国孤立中国政策的破产

C. 有利于中国在国际事务上发挥更大的作用

D. 是美国调整对外策略的结果

11.大熊猫是中国的国宝,曾被作为最高规格的国礼赠送给给国外(见下表)。对此理解正确的是( )

A. 亚非拉国家不是中国外交工作的重点

B. 中国外交重心从倒向苏联到倒向西方

C. 熊猫外交反映了中国外交政策的变化

D. 美国先于日本与中国建立了外交关系

12.新时期中国独立自主的和平外交政策在改革开放时期的具体表现是( )

A. 多边外交 B. 和平共处五项原则

C. 坚决维护《联合国宪章》的宗旨和原则 D. 不结盟

13.下图是某位作者为中国恢复在联合国合法席位40周年设计的邮票图案。如要你为这图案的有关背景作说明,符合史实的有( )

A. 新中国成立,中国人民站起来了 B. 中美关系的缓和和正常化

C. 第三世界的崛起,对中国的支持 D. 中苏关系的和好和苏联的强力支持

14.1972年中美关系正常化到1979年正式建交,这一期间中美关系一直处于“爬行”阶段,中美关系进展缓慢的原因叙述中,不正确的是( )

A. 中国国内政治局势的影响 B. 中美在台湾问题上争议

C. 受到美苏关系制约 D. 中日敌对关系阻碍

15.在二战后非殖民化的浪潮中,亚非拉地区出现了一批新兴的民族国家。中国共产党认为这是对新中国“有利的局势”。基于此判断,新中国( )

A. 提出“另起炉灶”方针 B. 放弃“一边倒”政策

C. 倡导和平共处五项原则 D. 坚持“打扫干净屋子再请客”方针

16.《剑桥中华人民共和国史》评论说:在1955年的一次国际会议上,“周恩来利用了他个人的巨大魅力和外交机敏逐渐减弱了那些怀疑中国或怀疑共产主义的领导人的敌对情绪”。在这次会议上,周恩来提出的外交方针是( )

A. “求同存异” B. 和平共处五项原则

C. “另起炉灶” D. “打扫干净屋子再请客”

17.联合国大厦有一幅彩色大型壁画,其主题是“黄金法则”“你不想人家那样对待你,你也不要那样对待别人。”我国外交政策最能体现该法则的是( )

A. 对外开放政策 B. 和平共处五项原则

C. 不结盟政策 D. 多边外边交政策

18.2014年3月22日,国家主席习近平应荷兰王国首相马克?吕特邀请赴荷兰海牙出席第三届核安全峰会。此次核安全峰会以“加强核安全、防范核恐怖主义”为主题,来自全球50多个国家的领导人和有关国际组织负责人出席峰会。并对联合国教科文组织总部、欧盟总部进行访问。这主要反映出( )

A. 中国积极开展多边外交活动 B. 中国致力于发展睦邻友好关系

C. 有利于世界多极格局的加强 D. 推动了中、欧之间的同盟合作

19.小明同学在研究某一问题时,在网上下载到与之相关的资料,他研究的问题最有可能是( )

A. 日内瓦会议 B. 万隆会议

C. 第九次APEC会议 D. 第26届联合国大会

20.某国际会议以“保卫和平,争取民族独立和发展民族经济”等各国共同关心的问题为主要议题,可以说是第一次提出了南南合作的思想,为发展中国家的互助合作开辟了道路。这次会议最有可能( )

A. 1954年日内瓦会议

B. 1961年第一次不结盟国家和政府首脑会议

C. 1955年亚非会议

D. 1971年第26届联合国代表大会

21.2012年1月28日,阿盟观察团因安全原因中止了在叙利亚的观察团行动。美英法向安理会施压。2月4日,联合国安理会就制裁或威胁使用制裁叙利亚的决议草案进行表决,俄罗斯与中国投反对票致决议未通过,以上材料反映了( )

①表明联合国安理会是唯一有权采取行动维护国际和平与安全的机构

②反对票充分尊重叙利亚的主权、独立和领土完整

③反对票符合《联合国宪章》及不干涉内政原则

④中国一贯主张通过政治对话和平解决叙利亚危机

A. ②③④ B. ①③④ C. ①②④ D. ①②③④

22.外交是智者的游戏,外交是妥协的艺术,外交更是一个国家实力强弱的晴雨表。下列因素中,你认为影响一个国家外交政策的决定性因素是( )

A. 国家性质 B. 综合国力 C. 国家利益 D. 国内外局势

23.1951年6月美国《时代》周刊首次为西方人介绍周恩来,标题是:共产主义者周恩来。“他在政治上成了暴虐的统治者,在外交上成了听话的仆从,在经济上成了无能的领导者。”《时代》周刊如此介绍周恩来说明( )

A. 当时中美处于全面对抗 B. 美国颠覆了新中国政权

C. 中国是美国的头号战略对手 D. 美国的战略重心在亚洲

24.原新华社国际部记者高梁在《炎黄春秋》上发表了一篇回忆文章:“我作为代表团先遣小组的成员,亲身经历了这些激动心弦的日日夜夜……在三天之内办理了一切出国手续,赶制了行装……秘书处未再安排为我国举行升旗仪式,而是采取了更换旗帜的做法……秘书处不清楚,我国国旗的位置是按中国(CHINA)的‘C’,还是按中华人民共和国(PEOPLE'SREPUBLICOFCHINA)的第一个字母‘P’来排列。”据材料判断,此文所反映的外交事件是( )

A. 毛泽东率领代表团访问第一个宣布承认中华人民共和国的国家

B. 新中国首次以世界五大国之一的地位参加重要的国际会议

C. 周恩来率代表团参加第一次没有西方殖民主义国家参加的会议

D. 中华人民共和国代表团参加第26届联合国代表大会

25.下面是1960年至1969年,外国在我国领馆以及我国在国外设立领馆的变化示意图。这反映了( )

① 我国外交环境日益恶化

②“左倾”错误影响外交工作

③西方国家对华均推行政治封锁

④“求同存异”方针没有得到亚非国家认可

A. ①② B. ①③④ C. ②③ D. ①②③④

二、非选择题

26.中国的国际交往随时代的发展而变化。阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国近代外交中的重要事件、条约的影响

——根据《中国废除不平等条约的历史考察》中的有关内容编制

材料二 多边外交是一种与双边外交相互补充的外交战略。……三个以上国家的互动与双边互动相比保守秘密的难度要大得多,因此多边协议的制定和实施比双边协定更加具有透明性,更易于为国际舆论所监督……参与多边外交的各方,其具体利益可能有较大的差异,但它们的利益总有一个交汇点。……多边外交的开展要求一个国家克制、甚至放弃某些领域内的单边或双边的利益考量,侧重于有互动关系的多边共同的利益标准。……新中国成立之初就开始涉足多边外交舞台,但在很长时期内由于对多边外交的认识的局限,对多边外交的参与是有限的。……20世纪70年代末以后,特别是冷战结束后,中国的多边外交逐渐活跃起来。中国不仅积极参与多边外交,还成为了多边外交的积极倡议国和主持国。

——《中国对多边外交的认识及参与》

(1)据材料一并结合所学知识,指出中国近代外交的变化趋势,并概述其变化的主要原因。

(2)据材料二,概括多边外交的特点。结合所学知识分析“20世纪70年代末以后,特别是冷战结束后,中国的多边外交逐渐活跃起来”的原因。

27.阅读以下材料,回答问题。

根据以上图片:

(1)概括新中国成立之初外交的重点是什么?并分别列举其主要成果。(6分)

(2)新中国成立之初,除了外交上,其他领域也取得了许多成绩,请补充说明(6分)

28.阅读下列材料:

材料一 艾森豪威尔政府(1953—1960年)显得更激烈地敌视北京。美国不仅拒绝承认中华人民共和国,还顽固地反对它加入联合国。美国推行了一项对中国实施军事包围的政策,其中包括美国在朝鲜、日本、冲绳、台湾、南越、缅甸和泰国等地区保持军事基地。

——徐中约《中国近代史:1600—2000中国的奋斗》

材料二 1971年7月6日,尼克松总统在美国堪萨斯城对世界格局提出了“五个中心”的看法。他认为,美、苏、中、西欧和日本是世界的五个力量中心。美国意识到自己的霸权地位已严重衰落,面对苏联的争霸,美国领导人更产生了紧迫感。正是在这样的背景下,作为全面执行尼克松主义的一项内容,为了改善在美苏争霸中关国的战略处境,美国开始了接近中国的过程。

——《中国外交史——中华人民共和国时期》

材料三 尽管中国人说是尼克松政府急于要求得到北京之行的准许的,但是中国自己的动机却是掩盖不住的。基辛格秘密访华两周后,《红旗》杂志发表了一篇文章,最坦诚地公开讲述了对美开放的正当理由:竟不含糊地区分了两个超级大国对中国威胁的程度及其对北京安全考虑所产生的影响。

——(美)费正清《剑桥中华人民共和国史》

请回答:

(1)据材料一概括美国的对华政策,当时中国采取了怎样的应对方针?

(2)据材料二指出美国对华政策发生了变化,分析导致这种变化的原因有哪些?

(3)据材料三分析中美关系的改善会给中国带来怎样的影响?

(4)在认识中美关系改善的原因方面,材料二、三的角度有何不同?你认为导致角度不同的因素有哪些?

29.时代周刊是美国影响最大的新闻周刊,是宣传美国价值体系和生活方式的载体。《时代》也比较注意对中国的介绍。阅读下列材料,结合所学知识,回答相关问题:

材料一 1950年12月11日期刊封面人物是毛泽东。

标题是:红色中国的毛。红色的基调和一群蝗虫围绕。

材料二 1954年3月10日这一期是周恩来。标题是:红色中国的周恩来。下面的小字是:一边参与战争,一边谈论和平。“Waging War and Talking Peace”。

1971年11月8日的封面,人物是周恩来。左上角写着:中国人来了。

材料三 这是1972年2月6日的期刊,标题是:尼克松的中国之旅。画面表现着尼克松与毛泽东、周恩来的见面,参观长城,以及观看中国的歌舞表演。

材料四 1979年1月1日期刊,邓小平被评为年度风云人物。标题写着:邓小平,中国新时代的形象。

(1)如何理解材料一中“红色的基调”和“一群蝗虫围绕”?

(2)材料二中1954年周恩来“谈论和平”有哪些表现? 1971年“中国人来了”有什么喻意?

(3)促成1972年“尼克松的中国之旅”的因素有哪些?产生了哪些成果?

(4)你认为1979年的1月1日的美国《时代周刊》把邓小平被评为年度风云人物的因素有哪些?

30.新中国建立后,在外交方面取得了重大成就。请回答下列问题:

(1)上左图为某次国际会议的永恒瞬间。中国外交部部长乔冠华潇洒而豪放的大笑,被西方媒体描述为:“震碎了议会大厦的玻璃!” 为何乔冠华部长会如此开怀畅笑?你认为出现此永恒瞬间的国际国内政治因素有哪些?

(2)观察上右图,请给这幅图片取个名字,然后写一个简短的说明(应包含时间、人物、事件及影响)。

答案解析

1.【答案】D

【解析】《中苏友好同盟互助条约》体现了建国初期“一边倒”的外交方针;改革开放后,针对国际形势的变化,中国坚定不移地实行不结盟的外交方针,即不与任何大国或大国集团结盟,遵循和平共处五项原则和一切国家发展友好合作关系,故本题答案选D项。

2.【答案】D

【解析】题干反映了70年代的两个重大外交历史事件,即是尼克枪访华与中国在联合国的合法席位的恢复,再结合两条语录的含义与对象美国来分析,及其70年代的国内背景,ABC项说法与史实相符,排除;D项“权宜之计”说法错误,故D项正确。

3.【答案】D

【解析】从中美关系发展的历史和现状看,应始终将国家利益放在首位,因此选D。A、B、C都不符合材料信息及知识,排除。

4.【答案】C

【解析】根据题干信息“不是倒向苏联怀抱”表明了新中国独立自主的外交方针。故选C。材料主要强调的是“不是倒向苏联怀抱”,因此A错误;B项与题干无关;D项不是最主要的原因。

5.【答案】A

【解析】1969-1978年为中国与外国建交的第二个高峰期,前一个为建国初期,因此是中国对外关系出现全新局面,①正确;中国外交受到了文革的影响,排除②;1972年尼克松访华,中美关系逐步缓和,③正确;中美建交是在1979年,不在此时间段,排除④;故正确答案为A。

6.【答案】A

【解析】周恩来在万隆会议上提出了“求同存异”的方针,促进了会议取得圆满成功,故选A。中苏建交是一边倒,B错误;日内瓦会议体现出“和而不同”思想,C错误;欧共体成立和中国外交没有关系,D错误。

7.【答案】D

【解析】本题主要考查学生对我国恢复在联合国合法席位的再认再现和理解能力。1971年美国提出“双重代表权”方案,但是因为其阴谋制造两个中国而被中国拒绝。由于美国对国际事务的操纵,新中国的合法席位始终未能恢复,第26届联大实际上打破了这种局面。新中国是最大的第三世界国家,合法席位的恢复有利于增强第三世界对国际事务的影响。D项中国只是恢复在联合国的合法席位,而不是新成员。

8.【答案】C

【解析】,20世纪50年代的中苏关系是同盟互助关系,即互相结盟;而20世纪90年代以来的中俄关系是战略协作伙伴关系,是结伴而不结盟。所以应选C。

9.【答案】C

【解析】题干中要求的是“对世界影响最大”,1953年提出的和平共处五项原则成为解决国与国之间问题的基本准则,适用于不同性质的国家,具有深远的世界影响,正确的选项是C项。

10.【答案】D

【解析】美国调整对外策略是中国重返联合国的影响而不是原因。

11.【答案】C

【解析】材料表格中只是列举了部分国家,并不代表没有亚非拉,故A项错误;熊猫外交体现了中国外交变化,并不是倒向西方,故B项错误;日本于中国建交是1972年,美国与中国建交是1979年,故D项错误;从熊猫外交说明中国由建国初期“一边倒”到20世纪80年代的“多边外交”的变化,故C项正确。

12.【答案】D

【解析】根据所学知识,改革开放以来的独立自主的和平外交政策的表现是“不结盟”,以此为基础,中国积极开展以联合国为中心的多边外交,选择D项符合题意。

13.【答案】C

【解析】A项时间上明显不对;B项当时中美关系还没有正常化,1972年尼克松访华中美关系开始正常化;D项中苏关系当时还很紧张,1989年中苏关系才恢复正常化;C项当时亚非拉发展中国家壮大并支持新中国恢复在联合国的合法席位。

14.【答案】D

【解析】从材料“1972年中美关系正常化到1979年正式建交”并结合所学知识可知,中美关系进展缓慢的原因包括ABC项;1972年中日邦交正常化,故D项是错误的;所以答案选D。

15.【答案】C

【解析】和平共处五项原则的提出的大背景就是因为二战后亚非拉地区出现了一批新兴的民族国家,例如印度、缅甸等,所以才可能去倡导和平共处五项原则,故选C。A、B、D属于新中国刚成立时确立的外交方针,不专门针对新兴民族独立国家,故排除。

16.【答案】A

【解析】通过材料并结合所学知识不难发现,本题所说的会议是指万隆会议,而在万隆会议上周恩来提出的外交方针是“求同存异”,综上所述本题答案只能是A,而非其他的选项。

17.【答案】B

【解析】“你不想人家那样对待你,你也不要那样对待别人” 体现的是平等互惠、和平共处,由此可得知我国外交政策的法则是和平共处五项原则。所以选C。

18.【答案】A

【解析】材料反映的是国家主席习近平参加全球50多个国家的领导人和有关国际组织负责人出席的峰会,并且对联合国教科文组织总部、欧盟总部进行访问,这是我国积极开展多边外交的体现,故选A。

19.【答案】B

【解析】本题材料提到,“克什米尔公主号”飞机失事事件、“让新亚洲和新非洲诞生吧!”、“人类历史有史以来第一次有色人种的洲际会议”。结合所学知识可知,这反映了万隆会议的相关知识,因此选B。A、C、D都不符合材料信息,排除。

20.【答案】C

【解析】1955年亚非会议主要讨论了保卫和平,争取民族独立和发展民族经济等各国共同关心的问题,故C项正确。

21.【答案】D

【解析】联合国是唯一有权采取行动维护国际和平的机构,维护国际和平是联合国的宗旨,在涉及到叙利亚的问题的提案中,中俄坚持正义,维护叙利亚的主权和领土完整,中俄的做法也是符合联合国的原则,也体现了中国的一贯的不干涉内政的原则和主张,故选D。

22.【答案】C

【解析】以万隆会议为例,这些意识形态和社会制度不同国家的会议能够圆满成功的原因在于共同的利益相同,故选C。

23.【答案】A

【解析】本题考查中美关系。根据题干提示1951年正值美苏冷战时期,美国为了实现二战后称霸世界的野心,在亚洲积极反对共产主义,出兵朝鲜,干涉朝鲜内政,妄图消灭新生的社会主义中国,因此极端的仇视和丑化中国共产党。

24.【答案】D

【解析】由“秘书处不清楚,我国国旗的位置是按中国(CHINA)的‘C’,还是按中华人民共和国(PEOPLE'SREPUBLICOFCHINA)的第一个字母‘P’来排列。”结合所学知识可知,此文所反映的外交事件是中华人民共和国代表团参加第26届联合国代表大会,因此选D。ABC都不符合材料信息及所学知识,排除。

25.【答案】A

【解析】由外国在我国领馆以及我国在国外设立领馆的变化示意图可以看出,1960年时的数量远比1969年时要多,再结合所学知识可以知道,这时世界正处于美苏冷战时期,国内则处于“文革”时期,故选A;其它选项与题意不符,故排除。

26.【答案】(1)趋势:近代前期,签订不平等条约为主(外交上丧失领土和主权);近代后期,逐步修改或收回不平等权利为主(外交上收回部分权利或修改的不平等条约)主要原因:近代前期,列强发动侵略战争,清政府腐败;近代后期,中国人民反侵略斗争;抗日战争国际地位提高、新中国成立。

(2)特点:较为公开透明;具有包容性或建立在共同利益的基础上;

原因:改革开放后发展对外经济的需要;综合国力的提高为多边外交奠定了基础;多极化趋势的出现及冷战的结束使国际关系趋于缓和(或和平与发展成为时代主题);全球化的迅速发展(任答三点)

【解析】(1)据材料一“中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊”、“减少了一些帝国主义在我国长期享有的特权,否认了领事裁判权的合法性,增加了国家关税的收入”、“ 中华人民共和国中央政府应加以审查,按其内容,分别予以承认,或废除,或修改,或重订”,结合所学知识即可指出中国近代外交的变化趋势是近代前期,签订不平等条约为主(外交上丧失领土和主权);近代后期,逐步修改或收回不平等权利为主(外交上收回部分权利或修改的不平等条约)。结合所学知识即可从前期和后期两个方面概述其变化的主要原因:近代前期,列强发动侵略战争,清政府腐败;近代后期,中国人民反侵略斗争;抗日战争国际地位提高、新中国成立。

(2)据材料二“多边协议的制定和实施比双边协定更加具有透明性,更易于为国际舆论所监督”、“侧重于有互动关系的多边共同的利益标准”即可概括多边外交的特点是较为公开透明;具有包容性或建立在共同利益的基础上。结合所学知识即可从经济、政治、外交方面分析“20世纪70年代末以后,特别是冷战结束后,中国的多边外交逐渐活跃起来”的原因有:改革开放后发展对外经济的需要;综合国力的提高为多边外交奠定了基础;多极化趋势的出现及冷战的结束使国际关系趋于缓和。

27.【答案】(1)新中国成立之初外交的重点及成果:

第一,发展与苏联等社会主义国家的关系,如毛泽东、周恩来访苏和《中苏友好同盟互助条约》签订。

第二,积极同邻国和新兴民族国家发展友好关系,如访问印度、缅甸,提出和平共处五项原则等。

第三,参加重大国际会议(或步入世界外交舞台),如参加日内瓦会议,促进印度支那问题的解决;参加万隆会议,提出“求同存异”方针,推动会议取得圆满成功。

(2)其他领域的成就:经济上,国民经济得到恢复和发展,如一五计划提前超额完成。

民主政治领域,建立了政治协商制度、人民代表大会制度、民族区域自治制度。

【解析】(1)根据图片信息,结合所学知识,不难得出,新中国成立初期,在外交领域的成就主要集中在以下三个方面:第一,发展与苏联等社会主义国家的关系,如毛泽东、周恩来访苏和《中苏友好同盟互助条约》签订。

第二,积极同邻国和新兴民族国家发展友好关系,如访问印度、缅甸,提出和平共处五项原则,标志着新中国外交的成熟等。

第三,参加重大国际会议(或步入世界外交舞台),如参加日内瓦会议,促进印度支那问题的解决;参加万隆会议,提出“求同存异”方针,推动会议取得圆满成功等。

(2)结合所学知识,新中国初期除了在外交领域取得了比较丰硕的成就外,在国内经济建设和政治民主化建设领域也取得了比较可喜得成就,具体体现在:?经济领域,国民经济得到恢复和发展,一五计划提前超额完成,生产资料私有制改造为公有制的社会主义三大改造完成,我国完成由新民主主义社会向社会主义社会的过渡等。?民主政治领域,建立起了三大基本政治制度,即中共领导下的多党合作和政治协商制度、人民代表大会制度、民族区域自治制度。其中,作为根本政治制度的人民代表大会制度,在推新中国政治民主化进程方面发挥了巨大作用,影响深远。

28.【答案】(1)美国采取了敌视中国的政策,(答孤立,封锁中国等亦可)中国采取了“一边倒”的方针。(答倒向苏联为首的社会主义阵营也可)

(2)变化原因:世界多极化趋势出现;美国霸权地位严重衰落;美苏争霸中处于不利地位;中国国际地位的提高。

(3)影响:有利于改善中国国际地位;有利于解决台湾问题,实现祖国统一;有利于打破外交僵局,打开外交新局面;有利于促进中国与世界的经济、文化交往。

(4)角度:材料二中方认为是美国急于改善两国关系;材料三美方认为是中方急于改善关系。因素:史观不同;政治立场不同;史料的挖掘和运用的程度不同等。(言之有理即可)

【解析】(1)由材料“……敌视北京……军事包围的政策……”可知,美国采取了敌视中国的政策或者说孤立,封锁中国的政策;面对着美国的敌视,中国采取了“一边倒”的方针。

(2)由材料“美国开始了接近中国的过程”可知,美国由之前的敌视到现在的接近中国。回答这种改变的原因实际上就是中美关系改善的原因,从中国、美国和国际等角度回答,即世界多极化趋势出现;美国霸权地位严重衰落;美苏争霸中处于不利地位;中国国际地位的提高。

(3)可以从中国国际地位,国家安全,国家统一,经济发展等角度回答。即利于改善中国国际地位;有利于解决台湾问题,实现祖国统一;有利于打破外交僵局,打开外交新局面;有利于促进中国与世界的经济、文化交往。

(4)由材料“美国……意识到自己的霸权地位……开始了接近中国……”“……《红旗》……对美开放……”等关键信息可知,材料二中方认为是美国急于改善两国关系;材料三美方认为是中方急于改善关系。导致角度不同的因素:史观不同;政治立场不同;史料的挖掘和运用的程度不同等。

29.【答案】(1)理解:红色的基调指的是我们建立的是人民民主专政的政权;一群蝗虫围绕体现了美国对我国的仇视,意识形态的对抗。

(2)事件:1954年周恩来访问印度、缅甸,中印、中缅同意以和平共处五项原则作为指导两国关系的基本原则;在中印联合声明中将“平等互惠”改为“平等互利”;1954年周恩来参加日内瓦会议,就印度支那停止敌对行动提出六点建议,推动了会议的进展。

喻意:1971年10月25日,第26届联合国大会通过2758号决议,恢复中华人民共和国在联合国的合法席位。

(3)为什么:中国国际地位提高,美遏制中国政策破产;美苏争霸中美国处于守势;

中苏关系恶化,苏联威胁中国安全;(写出“美陷入越南战争的泥潭;有利于中国解决台湾问题,实现中国统一;改善中国的国际地位”等也可以酌情给分)

成果:签署《中美联合声明》,中美之间结束了二十多年的敌对状态,两国关系开始走向正常化。

(4)邓小平倡导中国改革开放;中美建交,美国对中国的关注度提高,看法进一步好转。

【解析】(1)红色象征着我国的政权的性质,蝗虫则是美国对中国的仇视。(2)“一边谈论和平”的重要的事件包括周恩来率队参加的国际会议和提出的和平共处五项原则等,在相关会议中,中国的参与推动了会议的成功。1971年“中国人来了”指的是中国恢复在联合国的合法席位。(3)中美关系缓和化的重要原因在于当时国际形势的变化,美国自身实力的衰退和苏联军事实力的增强都有助于中美关系的正常化,最终签署了《中美联合声明》。(4)把邓小平评委风云人物可以从邓小平领导的改革开放等角度进行分析。

30.【答案】(1)1971年10月,第26届联合国大会以多数票通过决议,恢复中华人民共和国在联合国的合法权利。中国国际地位的提高(或中国综合国力的提高)和亚非拉国家的支持(或第三世界的支持)

(2)跨越大洋的握手;破冰之旅(其他答案有理即可)。 1972年美国总统尼克松访华并会见毛泽东、周恩来等,双方在上海签订《中美联合公报》,中美之间结束了二十年的敌对状态,开始走向正常化。

【解析】(1)需从1971年中国外交的重大成就即中国恢复在联合国的合法席位,得出乔冠华大笑的原因,然后从国际和国内两个方面分析中国能够重返联合国的因素。

(2)本题是个开放型的题目。根据图片内容得出这一历史事件的时间与影响等,题目可以围绕中美关系从对抗走向正常化来拟定,如“冰释前嫌”“跨越太平洋的握手”等。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局