第9课辛亥革命 课件(23张ppt)

图片预览

文档简介

*

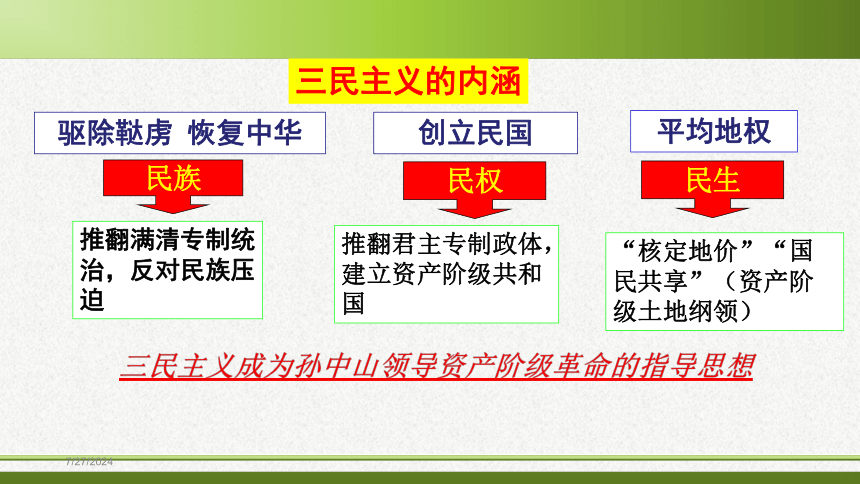

驱除鞑虏 恢复中华

创立民国

平均地权

民族

民权

民生

推翻满清专制统治,反对民族压迫

推翻君主专制政体,建立资产阶级共和国

“核定地价”“国民共享”(资产阶级土地纲领)

三民主义的内涵

*

第9课 辛亥革命

*

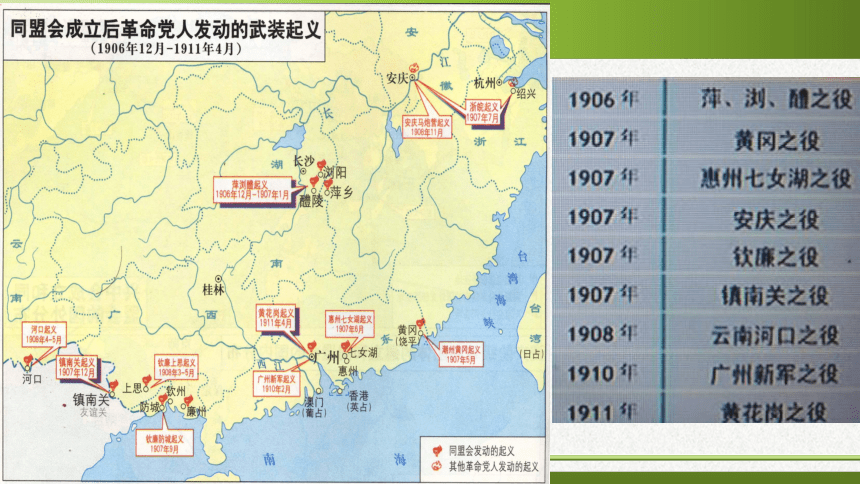

一. 革命志士的奋斗

说一说同盟会成立后,领导的革命起义有哪些?结果如何?

*

*

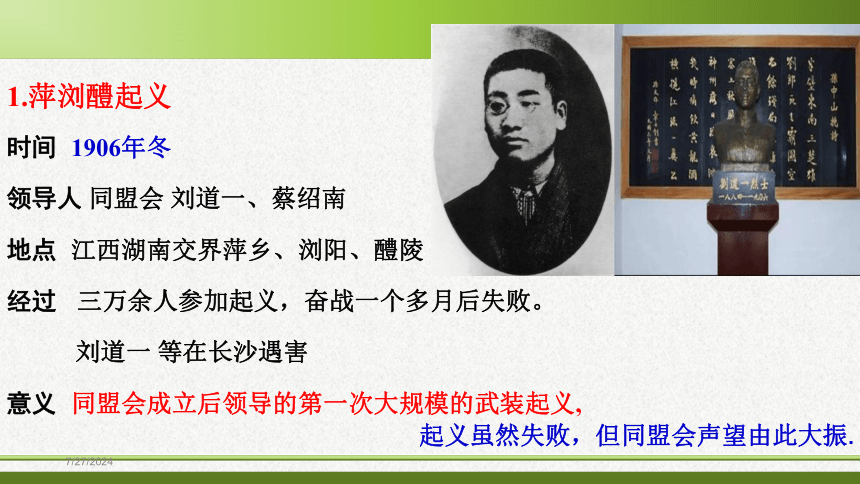

1.萍浏醴起义

时间 1906年冬

领导人 同盟会 刘道一、蔡绍南

地点 江西湖南交界萍乡、浏阳、醴陵

经过 三万余人参加起义,奋战一个多月后失败。

刘道一 等在长沙遇害

意义 同盟会成立后领导的第一次大规模的武装起义,

起义虽然失败,但同盟会声望由此大振.

*

时间 1907年夏

领导人 光复会会员 徐锡麟

经过

徐锡麟率领起义人员在安庆发动起义,刺杀安徽巡抚恩铭。起义人员与清军激战四小时,因寡不敌众而失败,徐锡麟死难。革命党人秋瑾在浙江绍兴准备策应,因歹徒告密,被捕遇难。

结果 起义失败

2.安庆起义

*

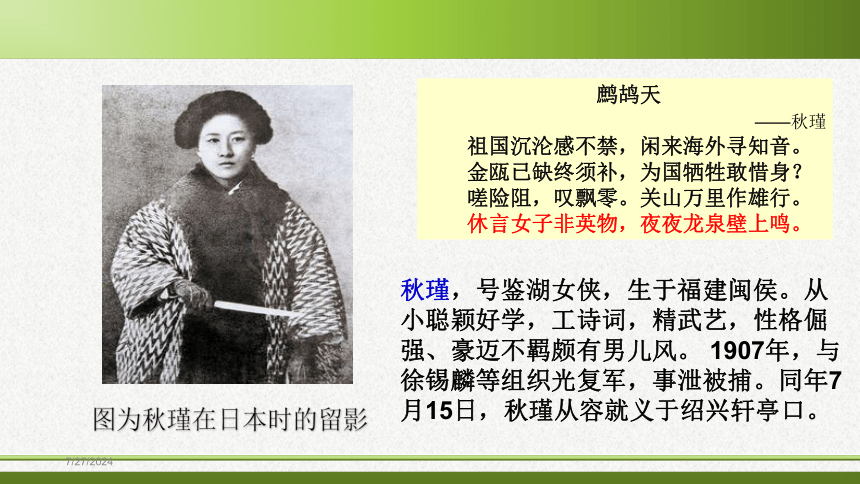

图为秋瑾在日本时的留影

秋瑾,号鉴湖女侠,生于福建闽侯。从小聪颖好学,工诗词,精武艺,性格倔强、豪迈不羁颇有男儿风。 1907年,与徐锡麟等组织光复军,事泄被捕。同年7月15日,秋瑾从容就义于绍兴轩亭口。

鹧鸪天

——秋瑾

祖国沉沦感不禁,闲来海外寻知音。

金瓯已缺终须补,为国牺牲敢惜身?

嗟险阻,叹飘零。关山万里作雄行。

休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣。

*

时间 1907年

领导人 孙中山、黄兴

经过:孙中山亲赴越南河内,

与黄兴共同筹划领导广西起义,袭取镇南关。起义军奋战七昼夜,因弹药缺乏

结果 失败

3.广西起义

中国近代民主革命家,湖南善化人。1904年和宋教仁在长沙创办华兴会,次年在日本拥护孙中山组成中国同盟会。1911年曾领导广州起义。清政府派兵进攻武汉,形势危急。黄兴赶到武汉,任革命军总司令,率领革命军拼力反攻,保住了武昌。这是1911年11月,担任湖北军政府战时总司令的黄兴。

*

时间 1911年4月

领导人 黄兴等人

经过 黄兴亲率一百余名革命党人攻入两广总督衙门,总督张鸣岐吓得爬后墙逃走。

革命党人与清军展开激烈巷战,苦战一昼夜,终因众寡悬殊,起义失败,很多革命党人壮烈牺牲。

4.广州黄花岗起义

*

1911年4月27日,同盟会在广州发动由黄兴领导的武装起义。在这次起义中,喻培伦、林觉民等80多人英勇牺牲。后来收殓烈士遗骨72具,合葬于城郊黄花岗,史称“黄花岗七十二烈士”。

喻培伦

林觉民

林觉民 字意洞,号抖飞,汉族,福建闽侯人。留学日本期间,加入中国同盟会。1911年春回国,留下情真意切的绝笔《与妻书》,愿牺牲自身“为天下人谋幸福”。与黄兴等革命党人勇猛地攻入广东总督衙门,转战途中受伤力尽被俘。在提督衙门受审时慷慨陈词,最后从容就义,年仅24岁。

*

革命党人的武装起义

起义名称 时间 领导人 结果或意义

萍浏醴起义 1906年冬 刘道一、蔡绍南 失败,但同盟会的声望由此大振

安庆起义 1907年夏 徐锡麟 徐锡麟死难,秋瑾被捕遇难

广西起义 1907年 孙中山、黄兴 夺取镇南关,最后失败

广州黄花岗起义 1911年4月 黄兴等人 虽然失败,但极大地鼓舞了全国人民的斗志

*

“是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云因而变色。全国久蜇之人心,乃大兴奋。怨愤所积,如怒涛排壑,不可遏抑,不半载而武昌之大革命已成……。”

——孙中山《<黄花岗烈士事略>序》

通过上面这段话,分析黄花岗起义的历史意义?

黄花岗起义虽然失败,但革命党人不屈不挠的精神和视死如归的英雄气概,极大地鼓舞了全国人民的斗志。为后来武昌起义一举成功准备了条件。

*

背景 清政府出卖铁路利权给帝国主义,激起全国人民的坚决反对,四川保路运动日益扩大,湖北的革命团体在同盟会的推动下,积极准备起义。

二. 武昌起义

1911年10月9日,孙武等在汉口租界制造炸弹,不慎爆炸,引来巡捕搜查。起义用的旗帜,印信、文告和革命党人的名册都被搜去。危急下,蒋翊武通知革命党人,在当晚发动起义。正在这时,起义总部被清军包围。革命党人刘复基、彭楚藩、杨洪胜被捕,第二天,被湖广总督下令杀害。

共进会会长

孙 武

文学社社长 蒋 翊 武

*

武昌新军工程营起义(10月10日)

夺取军械库

进攻总督衙门

占领武昌城

攻占汉口、汉阳

成立湖北军政府,黎元洪为都督(10月11日)

二. 武昌起义

*

武昌城内的陆军第八镇工程营旧址。1911年10月10日晚8时许,革命士兵在熊炳坤、金兆龙率领下,勇敢地打响第一枪,武昌起义首先从这里开始。

二. 武昌起义

*

1911年10月10日晚,武昌起义爆发,次日, 湖北军政府成立.

湖北军政府旗帜

二. 武昌起义

*

孙中山远在国外,黄兴和其他同盟会的领导人也分别在香港、上海等地,起义成功后 无声望极之人可推选。

经验不足,没有认识到掌握政权的重要性,拱手将军政府都督位置送给黎元洪,这样使革命从一开始就埋下了隐患。

二. 武昌起义

*

北京

★武昌

武昌起义后到11月下旬,全国一半以上省份宣布独立。

*

材料:

“在那时的中国,不把皇帝拉下马,历史就不能前进。封建制度是社会进步的最大障碍,而帝制又是这种制度最直接的体现者。革命派以铲除帝制为己任,固然代表了中国社会的客观要求……”

——陈旭麓 著《近代中国社会的新陈代谢》

材料:

“ 晚晴最后十年的民变具有风气云涌之势,包含了各种社会力量。它以全面动乱挖空现存封建秩序的墙角,把清王朝推入四面楚歌的绝境之中。 ……虽然这种意识还带有过去时代的色彩,但它又成为革命党人驱除鞑虏口号的现实回声。在民变挖空旧秩序的墙角之后,革命造成的奋力一击,遂使封建帝制应声倒塌。”

——陈旭麓 著《近代中国社会的新陈代谢》

三、 辛亥革命的历史意义

*

清帝退位诏书

推翻了清王朝的反动统治,结束了中国两千多年的君主专制制度;推翻“洋人的朝廷”,沉重地打击了帝国主义的侵略势力。

三、 辛亥革命的历史意义

*

“1915年,袁世凯公开复辟帝制,遭到全国人民的强烈反对,83天后被迫取消帝制;

1917年,军阀张勋拥戴清朝废帝溥仪登基,在全国人民的怒斥声中,12天后复辟丑剧草草收场。”

——人民版教科书资料卡片

使民主共和观念深入心,开创了完全意义上的

近代民族民主革命 。

三、 辛亥革命的历史意义

*

比较——近代化的探索

洋务运动 百日维新 辛亥革命

目的 维护清政

府统治 救亡图存 推翻清政府,建立

资产阶级民主共和国

领导

阶级 地主阶级

洋务派 资产阶级维新派(改良派) 资产阶级革命派

性质 清政府的

自救运动 资产阶级改革 资产阶级革命

主张 学习西方

军事技术 学习西方政治制度

君主立宪制 —— 民主共和制

结果 失败,没有使中国走上富强的道路

*

辛亥革命是中国近代一次伟大的资产阶级民主革命。在中国近代历史发展中具有重要的地位,是中国人民为改变自己命运而奋起革命的一个伟大里程碑。在民族危机日益加深的背景下,以孙中山为代表的革命党人,为救国救民,抛头颅、洒热血 ,革命志士的丰功伟绩昭示一代又一代中华儿女在探索富民强国之路上贡献自己的智慧与力量。

驱除鞑虏 恢复中华

创立民国

平均地权

民族

民权

民生

推翻满清专制统治,反对民族压迫

推翻君主专制政体,建立资产阶级共和国

“核定地价”“国民共享”(资产阶级土地纲领)

三民主义的内涵

*

第9课 辛亥革命

*

一. 革命志士的奋斗

说一说同盟会成立后,领导的革命起义有哪些?结果如何?

*

*

1.萍浏醴起义

时间 1906年冬

领导人 同盟会 刘道一、蔡绍南

地点 江西湖南交界萍乡、浏阳、醴陵

经过 三万余人参加起义,奋战一个多月后失败。

刘道一 等在长沙遇害

意义 同盟会成立后领导的第一次大规模的武装起义,

起义虽然失败,但同盟会声望由此大振.

*

时间 1907年夏

领导人 光复会会员 徐锡麟

经过

徐锡麟率领起义人员在安庆发动起义,刺杀安徽巡抚恩铭。起义人员与清军激战四小时,因寡不敌众而失败,徐锡麟死难。革命党人秋瑾在浙江绍兴准备策应,因歹徒告密,被捕遇难。

结果 起义失败

2.安庆起义

*

图为秋瑾在日本时的留影

秋瑾,号鉴湖女侠,生于福建闽侯。从小聪颖好学,工诗词,精武艺,性格倔强、豪迈不羁颇有男儿风。 1907年,与徐锡麟等组织光复军,事泄被捕。同年7月15日,秋瑾从容就义于绍兴轩亭口。

鹧鸪天

——秋瑾

祖国沉沦感不禁,闲来海外寻知音。

金瓯已缺终须补,为国牺牲敢惜身?

嗟险阻,叹飘零。关山万里作雄行。

休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣。

*

时间 1907年

领导人 孙中山、黄兴

经过:孙中山亲赴越南河内,

与黄兴共同筹划领导广西起义,袭取镇南关。起义军奋战七昼夜,因弹药缺乏

结果 失败

3.广西起义

中国近代民主革命家,湖南善化人。1904年和宋教仁在长沙创办华兴会,次年在日本拥护孙中山组成中国同盟会。1911年曾领导广州起义。清政府派兵进攻武汉,形势危急。黄兴赶到武汉,任革命军总司令,率领革命军拼力反攻,保住了武昌。这是1911年11月,担任湖北军政府战时总司令的黄兴。

*

时间 1911年4月

领导人 黄兴等人

经过 黄兴亲率一百余名革命党人攻入两广总督衙门,总督张鸣岐吓得爬后墙逃走。

革命党人与清军展开激烈巷战,苦战一昼夜,终因众寡悬殊,起义失败,很多革命党人壮烈牺牲。

4.广州黄花岗起义

*

1911年4月27日,同盟会在广州发动由黄兴领导的武装起义。在这次起义中,喻培伦、林觉民等80多人英勇牺牲。后来收殓烈士遗骨72具,合葬于城郊黄花岗,史称“黄花岗七十二烈士”。

喻培伦

林觉民

林觉民 字意洞,号抖飞,汉族,福建闽侯人。留学日本期间,加入中国同盟会。1911年春回国,留下情真意切的绝笔《与妻书》,愿牺牲自身“为天下人谋幸福”。与黄兴等革命党人勇猛地攻入广东总督衙门,转战途中受伤力尽被俘。在提督衙门受审时慷慨陈词,最后从容就义,年仅24岁。

*

革命党人的武装起义

起义名称 时间 领导人 结果或意义

萍浏醴起义 1906年冬 刘道一、蔡绍南 失败,但同盟会的声望由此大振

安庆起义 1907年夏 徐锡麟 徐锡麟死难,秋瑾被捕遇难

广西起义 1907年 孙中山、黄兴 夺取镇南关,最后失败

广州黄花岗起义 1911年4月 黄兴等人 虽然失败,但极大地鼓舞了全国人民的斗志

*

“是役也,碧血横飞,浩气四塞,草木为之含悲,风云因而变色。全国久蜇之人心,乃大兴奋。怨愤所积,如怒涛排壑,不可遏抑,不半载而武昌之大革命已成……。”

——孙中山《<黄花岗烈士事略>序》

通过上面这段话,分析黄花岗起义的历史意义?

黄花岗起义虽然失败,但革命党人不屈不挠的精神和视死如归的英雄气概,极大地鼓舞了全国人民的斗志。为后来武昌起义一举成功准备了条件。

*

背景 清政府出卖铁路利权给帝国主义,激起全国人民的坚决反对,四川保路运动日益扩大,湖北的革命团体在同盟会的推动下,积极准备起义。

二. 武昌起义

1911年10月9日,孙武等在汉口租界制造炸弹,不慎爆炸,引来巡捕搜查。起义用的旗帜,印信、文告和革命党人的名册都被搜去。危急下,蒋翊武通知革命党人,在当晚发动起义。正在这时,起义总部被清军包围。革命党人刘复基、彭楚藩、杨洪胜被捕,第二天,被湖广总督下令杀害。

共进会会长

孙 武

文学社社长 蒋 翊 武

*

武昌新军工程营起义(10月10日)

夺取军械库

进攻总督衙门

占领武昌城

攻占汉口、汉阳

成立湖北军政府,黎元洪为都督(10月11日)

二. 武昌起义

*

武昌城内的陆军第八镇工程营旧址。1911年10月10日晚8时许,革命士兵在熊炳坤、金兆龙率领下,勇敢地打响第一枪,武昌起义首先从这里开始。

二. 武昌起义

*

1911年10月10日晚,武昌起义爆发,次日, 湖北军政府成立.

湖北军政府旗帜

二. 武昌起义

*

孙中山远在国外,黄兴和其他同盟会的领导人也分别在香港、上海等地,起义成功后 无声望极之人可推选。

经验不足,没有认识到掌握政权的重要性,拱手将军政府都督位置送给黎元洪,这样使革命从一开始就埋下了隐患。

二. 武昌起义

*

北京

★武昌

武昌起义后到11月下旬,全国一半以上省份宣布独立。

*

材料:

“在那时的中国,不把皇帝拉下马,历史就不能前进。封建制度是社会进步的最大障碍,而帝制又是这种制度最直接的体现者。革命派以铲除帝制为己任,固然代表了中国社会的客观要求……”

——陈旭麓 著《近代中国社会的新陈代谢》

材料:

“ 晚晴最后十年的民变具有风气云涌之势,包含了各种社会力量。它以全面动乱挖空现存封建秩序的墙角,把清王朝推入四面楚歌的绝境之中。 ……虽然这种意识还带有过去时代的色彩,但它又成为革命党人驱除鞑虏口号的现实回声。在民变挖空旧秩序的墙角之后,革命造成的奋力一击,遂使封建帝制应声倒塌。”

——陈旭麓 著《近代中国社会的新陈代谢》

三、 辛亥革命的历史意义

*

清帝退位诏书

推翻了清王朝的反动统治,结束了中国两千多年的君主专制制度;推翻“洋人的朝廷”,沉重地打击了帝国主义的侵略势力。

三、 辛亥革命的历史意义

*

“1915年,袁世凯公开复辟帝制,遭到全国人民的强烈反对,83天后被迫取消帝制;

1917年,军阀张勋拥戴清朝废帝溥仪登基,在全国人民的怒斥声中,12天后复辟丑剧草草收场。”

——人民版教科书资料卡片

使民主共和观念深入心,开创了完全意义上的

近代民族民主革命 。

三、 辛亥革命的历史意义

*

比较——近代化的探索

洋务运动 百日维新 辛亥革命

目的 维护清政

府统治 救亡图存 推翻清政府,建立

资产阶级民主共和国

领导

阶级 地主阶级

洋务派 资产阶级维新派(改良派) 资产阶级革命派

性质 清政府的

自救运动 资产阶级改革 资产阶级革命

主张 学习西方

军事技术 学习西方政治制度

君主立宪制 —— 民主共和制

结果 失败,没有使中国走上富强的道路

*

辛亥革命是中国近代一次伟大的资产阶级民主革命。在中国近代历史发展中具有重要的地位,是中国人民为改变自己命运而奋起革命的一个伟大里程碑。在民族危机日益加深的背景下,以孙中山为代表的革命党人,为救国救民,抛头颅、洒热血 ,革命志士的丰功伟绩昭示一代又一代中华儿女在探索富民强国之路上贡献自己的智慧与力量。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹