七年级地理上册4.2气温的变化与差异教学设计(新版)商务星球版

文档属性

| 名称 | 七年级地理上册4.2气温的变化与差异教学设计(新版)商务星球版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 96.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 商务星球版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2018-11-18 22:52:32 | ||

图片预览

文档简介

第二节 气温的变化与差异

教学整体设计

【教学目标】

1.了解气温观测的相关知识,能计算某地的日平均气温。

2.运用气温日变化曲线图,说出某地一天内最高气温、最低气温,能计算气温的日较差。

3.运用气温年变化曲线图,说出最热月均温、最冷月均温,能计算气温的年较差。

4.运用气温资料,绘制气温年变化曲线图,并归纳某地气温的年变化特点。

5.通过气温观测,培养气象观测兴趣和求真求实的科学态度。

【教学模式】

问题导学

【教学方法】

自学法、小组讨论法

【教具准备】

多媒体图片、温度计

教学过程设计

教学环节

教师活动

学生活动

教学意图

情景导入

1.请一学生模拟天气预报播音员,播报当地今天的天气状况。

2.天气预报中两次提到了气温,分别是最高气温和最低气温。你知道气温是什么吗?最高气温和最低气温又分别出现在一天中的什么时间? 就让我们带着这些疑问走进今天的地理课堂吧!

1.一学生模拟播报;其他学生听到模拟者的播报,感觉到很欣喜。

2.认真思考老师提出的问题。

学生播报天气预报,能够引起学生的注意。既复习了上节课学习的天气的内容,又导入了新课。可谓一举两得。

自主学习

实验演示与

合作探究

气温和气温观测

1. 让学生阅读课本P62第一、二自然段,完成(1)、(2)、(3)题。

2.完成后找学生回答,并要求学生在课本上将这些知识点标注下来。

3.提出问题请学生思考:测量气温时为什么要把温度计放在百叶箱里?

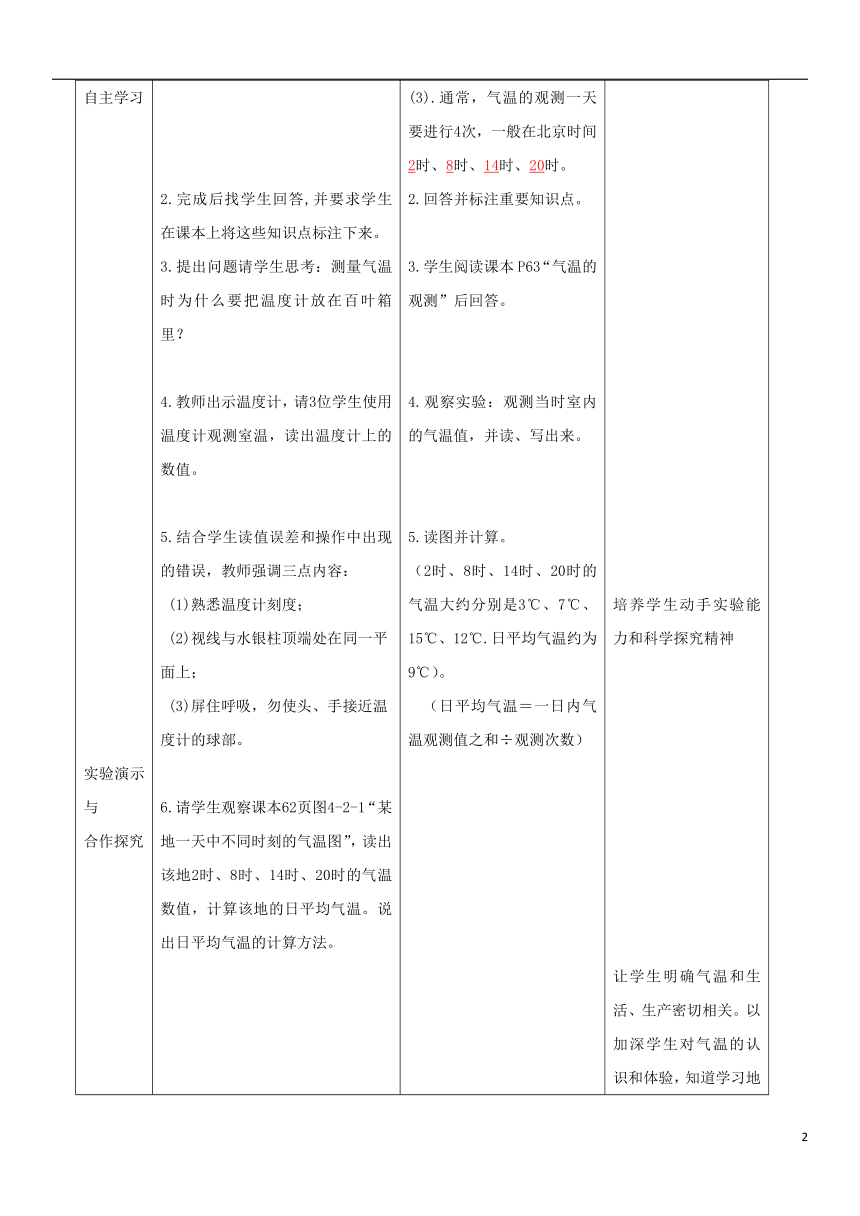

教师出示温度计,请3位学生使用温度计观测室温,读出温度计上的数值。

5.结合学生读值误差和操作中出现的错误,教师强调三点内容:

(1)熟悉温度计刻度;

(2)视线与水银柱顶端处在同一平面上;

(3)屏住呼吸,勿使头、手接近温度计的球部。

6.请学生观察课本62页图4-2-1“某地一天中不同时刻的气温图”,读出该地2时、8时、14时、20时的气温数值,计算该地的日平均气温。说出日平均气温的计算方法。

7.请学生思考:“如何运用日平均气温计算月平均气温、年平均气温?”

(组织讨论,巡视指导)。

8.找小组代表回答月平均气温、年平均气温的计算方法,教师写在黑板上,并让学生记在课本上相应的内容处。

9.话题承转:大家都知道,天气与我们的生产生活关系密切,而气温作为天气的重要因素与我们的生产生活关系如何呢?

阅读课本P62第一、二自然段,完成:

(1).我们把大气的冷热程度称之为气温,一般用℃表示,读作摄氏度。

(2).气温是用放置在百叶箱里的温度计测得的。

(3).通常,气温的观测一天要进行4次,一般在北京时间2时、8时、14时、20时。

2.回答并标注重要知识点。

3.学生阅读课本P63“气温的观测”后回答。

4.观察实验:观测当时室内的气温值,并读、写出来。

5.读图并计算。

(2时、8时、14时、20时的气温大约分别是3℃、7℃、15℃、12℃.日平均气温约为9℃)。

(日平均气温=一日内气温观测值之和÷观测次数)

以小组为单位,讨论月平均气温、年平均气温的计算方法:1.(月平均气温=一月内日平均气温之和÷当月天数

2.年平均气温=一年内月平均气温之和÷12)

学生根据自己的所见所闻以及自己的亲身体验回答。

问题较简单,通过学生自主学习,独立完成并回答即可。

培养学生动手实验能力和科学探究精神

让学生明确气温和生活、生产密切相关。以加深学生对气温的认识和体验,知道学习地理的重要性。

谈体验话感受

转折过渡

在生活中我们能够明显的感受到一天之中不同时刻气温不同,一年之中不同季节和月份气温也有显著差异。这说明气温随时间而(变化)。

读图思考与指导

气温的变化

1.请一学生根据自己的感受,谈谈一天中最高气温和最低气温出现的大致时间。

2.“大家的感受是否正确呢?请看下图”:( 展示图片并提出问题有目的的引导学生读图思考)。

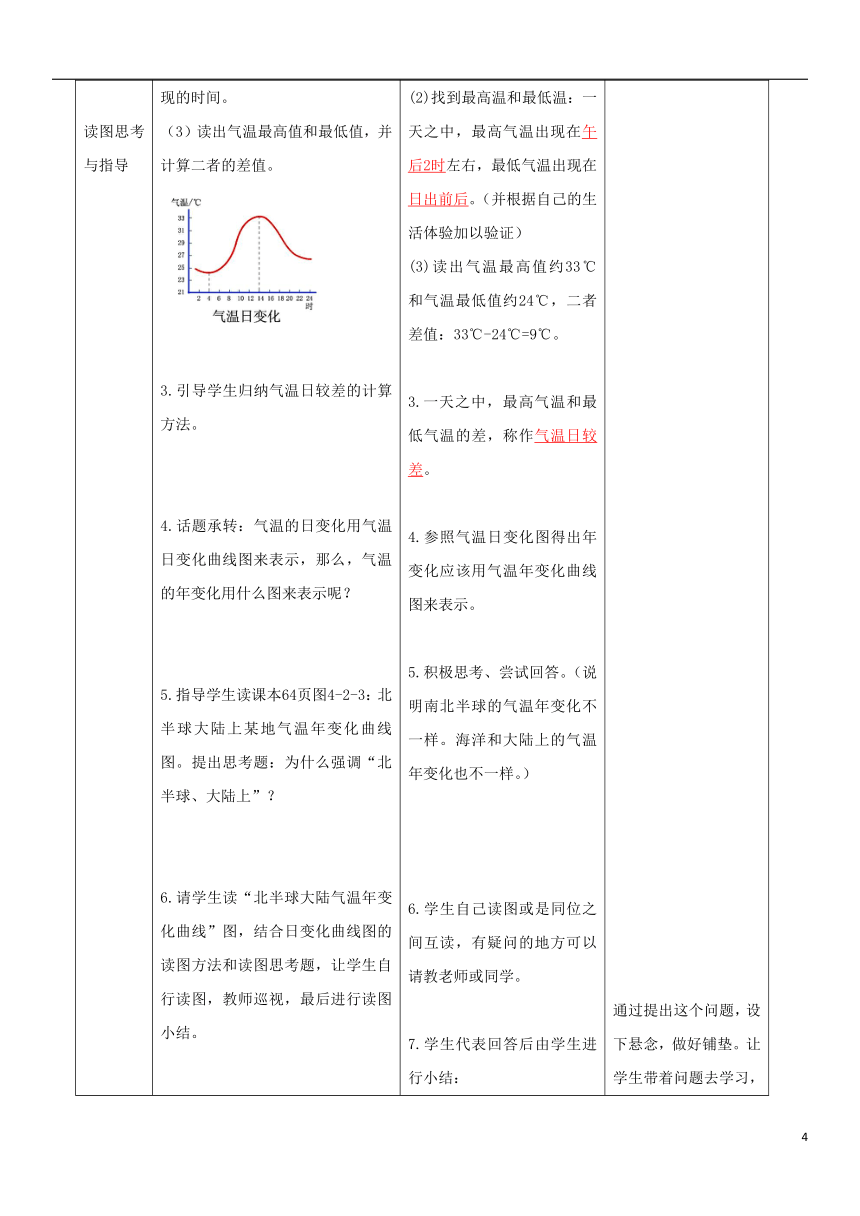

(1)横、纵坐标分别代表什么?曲线代表什么?

(2)一天中最高气温和最低气温出现的时间。

(3)读出气温最高值和最低值,并计算二者的差值。

3.引导学生归纳气温日较差的计算方法。

4.话题承转:气温的日变化用气温日变化曲线图来表示,那么,气温的年变化用什么图来表示呢?

5.指导学生读课本64页图4-2-3:北半球大陆上某地气温年变化曲线图。提出思考题:为什么强调“北半球、大陆上”?

6.请学生读“北半球大陆气温年变化曲线”图,结合日变化曲线图的读图方法和读图思考题,让学生自行读图,教师巡视,最后进行读图小结。

7.读图小结:为了方便记忆,梳理清楚读图步骤

先读坐标轴;

再找出极值;

最后计算温差。

8.指导学生阅读P64课文,并找出北半球海洋上最热月与最冷月出现的时间,这和大陆上的气温值有什么区别?

9.温故知新:引导学生回忆七年级所学的南、北半球季节相反的特点,说一说南半球的陆地及海洋最热月平均气温和最冷月平均气温出现的时间。

话题承转:通过气温曲线图我们不仅知道了同一地区的气温变化特点,还知道了不同地区的气温变化规律。可见,气温曲线图的重要性,那你知道它是如何绘制的吗?

三、气温曲线图的绘制

1.根据课本上的活动题,依据表格中的资料,按照提示的步骤,鼓励学生绘制该地的气温曲线图,并分析回答问题。

2.展示绘图:学生绘制的过程中,教师巡视,然后,展示个别学生的曲线图(绘制规范的和绘制有明显问题的)。简单评述后留下时间让学生改图。

3.形成绘图步骤:一横月、二纵温、三网格、四定点、五连线。

4.根据自己绘制的气温曲线图,出示下列问题引导学生思考。

(1)济南市最热月平均气温出现在那个月,最冷月平均气温出现在那个月?

(2)计算济南市多年平均的气温年较差。

(3)说说济南市气温的年变化特点。

5.教师评价后,师生共同小结。从气温曲线图中提取信息的方法:

一是找极值,即找气温的最高值和最低值;

二是看凸凹,即看7月份向上凸为北半球,7月份向下凹为南半球;

三是析变化,即分析气温的差值(日较差或年较差),感受该地气温的变化程度。

1.学生根据自己的体验回答。

2.读图观察,依次根据教师的提示思考并回答相关问题。

(1)认识坐标轴:横坐标轴表示时间(24小时),纵坐标表示气温,曲线是不同时刻气温高低的连线。

(2)找到最高温和最低温:一天之中,最高气温出现在午后2时左右,最低气温出现在日出前后。(并根据自己的生活体验加以验证)

(3)读出气温最高值约33℃和气温最低值约24℃,二者差值:33℃-24℃=9℃。

一天之中,最高气温和最低气温的差,称作气温日较差。

4.参照气温日变化图得出年变化应该用气温年变化曲线图来表示。

5.积极思考、尝试回答。(说明南北半球的气温年变化不一样。海洋和大陆上的气温年变化也不一样。)

6.学生自己读图或是同位之间互读,有疑问的地方可以请教老师或同学。

7.学生代表回答后由学生进行小结:

(1).认识坐标轴:横坐标轴表示时间(12个月),纵坐标表示气温。

(2).找到气温最高值和最低值及其出现的月份:一年之中,北半球气温,大陆上7月最高,1月最低。

(3)计算气温年较差:一年内,最热月与最冷月的气温差,称作气温年较差。

8.学生在课本上将时间标注下来,并回答:北半球海洋上最热月出现在8月与最冷月出现2月。比大陆上晚了一个月。

9.回忆并思考七年级地球公转部分二分二至的学习,得出南半球与北半球季节相反的结论(即北半球的夏季正是南半球的冬季)。因此推出,南半球陆地最热月平均气温(即是北半球最冷月平均气温)出现在1月和最冷月平均气温出现在7月。海洋最热月平均气温出现在2月和最冷月平均气温出现在8月。

1.动手绘图:学生根据表格中的资料,按照提示的步骤,绘出该地气温年变化曲线图。

2.修改绘图:学生参照教师展示的问题图和规范图,听取指导教师的意见,积极动手改图。(学生可以在小组中相互对照)

3.在教师的引导下结合绘图过程,回顾自己的绘图顺序,经小组讨论后,形成绘图步骤。

4.观察自己绘制的气温曲线图,遵照前面气温日变化的读图方法,回答下列问题。

(1)济南最热月平均气温出现在7月,最冷月平均气温出现在1月。

(2)济南市多年平均的气温年较差是29℃

(3)济南市气温的年变化特点:春暖、夏热、秋凉、冬寒。

5.对比思考:学生将自己画的气温曲线图和课本上的几幅气温曲线图加以对照比较,分成学习小组讨论归纳从气温曲线图中提取信息的一般方法。小结后,学生将方法记在课本上。

通过气温曲线图,培养学生的观察、读图和计算能力。

通过提出这个问题,设下悬念,做好铺垫。让学生带着问题去学习,并且加深学生学习南、北半球,大陆、海洋气温不同的印象。

让学生利用前面学习的知识解决问题,做到温故而知新。

利用北半球做对比参照,即降低了难度,又有利于记忆。

让学生动手绘图,掌握气温曲线图的绘制方法。

积极引导学生根据自己的绘图过程进行方法总结,并培养学生的自主学习方法。

学过的问题及时巩固,检测学生效果。

及时的总结,有利于对知识的落实和记忆,培养学生正确的学习方法。

教学小结

板书设计

第二节 气温的变化与差异

含义:冷热程度,用℃表示。

概述 观测:百叶箱

影响:生活和生产活动

气温

日变化 读坐标

变化 找极值

年变化 算温差

教学整体设计

【教学目标】

1.了解气温观测的相关知识,能计算某地的日平均气温。

2.运用气温日变化曲线图,说出某地一天内最高气温、最低气温,能计算气温的日较差。

3.运用气温年变化曲线图,说出最热月均温、最冷月均温,能计算气温的年较差。

4.运用气温资料,绘制气温年变化曲线图,并归纳某地气温的年变化特点。

5.通过气温观测,培养气象观测兴趣和求真求实的科学态度。

【教学模式】

问题导学

【教学方法】

自学法、小组讨论法

【教具准备】

多媒体图片、温度计

教学过程设计

教学环节

教师活动

学生活动

教学意图

情景导入

1.请一学生模拟天气预报播音员,播报当地今天的天气状况。

2.天气预报中两次提到了气温,分别是最高气温和最低气温。你知道气温是什么吗?最高气温和最低气温又分别出现在一天中的什么时间? 就让我们带着这些疑问走进今天的地理课堂吧!

1.一学生模拟播报;其他学生听到模拟者的播报,感觉到很欣喜。

2.认真思考老师提出的问题。

学生播报天气预报,能够引起学生的注意。既复习了上节课学习的天气的内容,又导入了新课。可谓一举两得。

自主学习

实验演示与

合作探究

气温和气温观测

1. 让学生阅读课本P62第一、二自然段,完成(1)、(2)、(3)题。

2.完成后找学生回答,并要求学生在课本上将这些知识点标注下来。

3.提出问题请学生思考:测量气温时为什么要把温度计放在百叶箱里?

教师出示温度计,请3位学生使用温度计观测室温,读出温度计上的数值。

5.结合学生读值误差和操作中出现的错误,教师强调三点内容:

(1)熟悉温度计刻度;

(2)视线与水银柱顶端处在同一平面上;

(3)屏住呼吸,勿使头、手接近温度计的球部。

6.请学生观察课本62页图4-2-1“某地一天中不同时刻的气温图”,读出该地2时、8时、14时、20时的气温数值,计算该地的日平均气温。说出日平均气温的计算方法。

7.请学生思考:“如何运用日平均气温计算月平均气温、年平均气温?”

(组织讨论,巡视指导)。

8.找小组代表回答月平均气温、年平均气温的计算方法,教师写在黑板上,并让学生记在课本上相应的内容处。

9.话题承转:大家都知道,天气与我们的生产生活关系密切,而气温作为天气的重要因素与我们的生产生活关系如何呢?

阅读课本P62第一、二自然段,完成:

(1).我们把大气的冷热程度称之为气温,一般用℃表示,读作摄氏度。

(2).气温是用放置在百叶箱里的温度计测得的。

(3).通常,气温的观测一天要进行4次,一般在北京时间2时、8时、14时、20时。

2.回答并标注重要知识点。

3.学生阅读课本P63“气温的观测”后回答。

4.观察实验:观测当时室内的气温值,并读、写出来。

5.读图并计算。

(2时、8时、14时、20时的气温大约分别是3℃、7℃、15℃、12℃.日平均气温约为9℃)。

(日平均气温=一日内气温观测值之和÷观测次数)

以小组为单位,讨论月平均气温、年平均气温的计算方法:1.(月平均气温=一月内日平均气温之和÷当月天数

2.年平均气温=一年内月平均气温之和÷12)

学生根据自己的所见所闻以及自己的亲身体验回答。

问题较简单,通过学生自主学习,独立完成并回答即可。

培养学生动手实验能力和科学探究精神

让学生明确气温和生活、生产密切相关。以加深学生对气温的认识和体验,知道学习地理的重要性。

谈体验话感受

转折过渡

在生活中我们能够明显的感受到一天之中不同时刻气温不同,一年之中不同季节和月份气温也有显著差异。这说明气温随时间而(变化)。

读图思考与指导

气温的变化

1.请一学生根据自己的感受,谈谈一天中最高气温和最低气温出现的大致时间。

2.“大家的感受是否正确呢?请看下图”:( 展示图片并提出问题有目的的引导学生读图思考)。

(1)横、纵坐标分别代表什么?曲线代表什么?

(2)一天中最高气温和最低气温出现的时间。

(3)读出气温最高值和最低值,并计算二者的差值。

3.引导学生归纳气温日较差的计算方法。

4.话题承转:气温的日变化用气温日变化曲线图来表示,那么,气温的年变化用什么图来表示呢?

5.指导学生读课本64页图4-2-3:北半球大陆上某地气温年变化曲线图。提出思考题:为什么强调“北半球、大陆上”?

6.请学生读“北半球大陆气温年变化曲线”图,结合日变化曲线图的读图方法和读图思考题,让学生自行读图,教师巡视,最后进行读图小结。

7.读图小结:为了方便记忆,梳理清楚读图步骤

先读坐标轴;

再找出极值;

最后计算温差。

8.指导学生阅读P64课文,并找出北半球海洋上最热月与最冷月出现的时间,这和大陆上的气温值有什么区别?

9.温故知新:引导学生回忆七年级所学的南、北半球季节相反的特点,说一说南半球的陆地及海洋最热月平均气温和最冷月平均气温出现的时间。

话题承转:通过气温曲线图我们不仅知道了同一地区的气温变化特点,还知道了不同地区的气温变化规律。可见,气温曲线图的重要性,那你知道它是如何绘制的吗?

三、气温曲线图的绘制

1.根据课本上的活动题,依据表格中的资料,按照提示的步骤,鼓励学生绘制该地的气温曲线图,并分析回答问题。

2.展示绘图:学生绘制的过程中,教师巡视,然后,展示个别学生的曲线图(绘制规范的和绘制有明显问题的)。简单评述后留下时间让学生改图。

3.形成绘图步骤:一横月、二纵温、三网格、四定点、五连线。

4.根据自己绘制的气温曲线图,出示下列问题引导学生思考。

(1)济南市最热月平均气温出现在那个月,最冷月平均气温出现在那个月?

(2)计算济南市多年平均的气温年较差。

(3)说说济南市气温的年变化特点。

5.教师评价后,师生共同小结。从气温曲线图中提取信息的方法:

一是找极值,即找气温的最高值和最低值;

二是看凸凹,即看7月份向上凸为北半球,7月份向下凹为南半球;

三是析变化,即分析气温的差值(日较差或年较差),感受该地气温的变化程度。

1.学生根据自己的体验回答。

2.读图观察,依次根据教师的提示思考并回答相关问题。

(1)认识坐标轴:横坐标轴表示时间(24小时),纵坐标表示气温,曲线是不同时刻气温高低的连线。

(2)找到最高温和最低温:一天之中,最高气温出现在午后2时左右,最低气温出现在日出前后。(并根据自己的生活体验加以验证)

(3)读出气温最高值约33℃和气温最低值约24℃,二者差值:33℃-24℃=9℃。

一天之中,最高气温和最低气温的差,称作气温日较差。

4.参照气温日变化图得出年变化应该用气温年变化曲线图来表示。

5.积极思考、尝试回答。(说明南北半球的气温年变化不一样。海洋和大陆上的气温年变化也不一样。)

6.学生自己读图或是同位之间互读,有疑问的地方可以请教老师或同学。

7.学生代表回答后由学生进行小结:

(1).认识坐标轴:横坐标轴表示时间(12个月),纵坐标表示气温。

(2).找到气温最高值和最低值及其出现的月份:一年之中,北半球气温,大陆上7月最高,1月最低。

(3)计算气温年较差:一年内,最热月与最冷月的气温差,称作气温年较差。

8.学生在课本上将时间标注下来,并回答:北半球海洋上最热月出现在8月与最冷月出现2月。比大陆上晚了一个月。

9.回忆并思考七年级地球公转部分二分二至的学习,得出南半球与北半球季节相反的结论(即北半球的夏季正是南半球的冬季)。因此推出,南半球陆地最热月平均气温(即是北半球最冷月平均气温)出现在1月和最冷月平均气温出现在7月。海洋最热月平均气温出现在2月和最冷月平均气温出现在8月。

1.动手绘图:学生根据表格中的资料,按照提示的步骤,绘出该地气温年变化曲线图。

2.修改绘图:学生参照教师展示的问题图和规范图,听取指导教师的意见,积极动手改图。(学生可以在小组中相互对照)

3.在教师的引导下结合绘图过程,回顾自己的绘图顺序,经小组讨论后,形成绘图步骤。

4.观察自己绘制的气温曲线图,遵照前面气温日变化的读图方法,回答下列问题。

(1)济南最热月平均气温出现在7月,最冷月平均气温出现在1月。

(2)济南市多年平均的气温年较差是29℃

(3)济南市气温的年变化特点:春暖、夏热、秋凉、冬寒。

5.对比思考:学生将自己画的气温曲线图和课本上的几幅气温曲线图加以对照比较,分成学习小组讨论归纳从气温曲线图中提取信息的一般方法。小结后,学生将方法记在课本上。

通过气温曲线图,培养学生的观察、读图和计算能力。

通过提出这个问题,设下悬念,做好铺垫。让学生带着问题去学习,并且加深学生学习南、北半球,大陆、海洋气温不同的印象。

让学生利用前面学习的知识解决问题,做到温故而知新。

利用北半球做对比参照,即降低了难度,又有利于记忆。

让学生动手绘图,掌握气温曲线图的绘制方法。

积极引导学生根据自己的绘图过程进行方法总结,并培养学生的自主学习方法。

学过的问题及时巩固,检测学生效果。

及时的总结,有利于对知识的落实和记忆,培养学生正确的学习方法。

教学小结

板书设计

第二节 气温的变化与差异

含义:冷热程度,用℃表示。

概述 观测:百叶箱

影响:生活和生产活动

气温

日变化 读坐标

变化 找极值

年变化 算温差