《蜀相》课件 (共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 《蜀相》课件 (共33张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 997.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-11-18 21:54:01 | ||

图片预览

文档简介

课件33张PPT。收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点四十九盏明灯,一心只为酬三顾;

取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土爻神卦,水面偏能用火攻。

河南南阳市的卧龙岗 感动中国人物颁奖词他,躬耕垄亩,胸怀天下,赢得皇叔三顾;

他,轻摇羽扇,运筹帷幄,辅佐蜀汉两朝。

一篇《隆中对》,三分天下定。

他神机妙算,草船巧借十万箭;

他气定神闲,空城计退百万兵。

伐魏一统心未了,遗恨千古英名留。

他就是鞠躬尽瘁死而后已的典范------诸葛亮 《蜀相》杜甫教学目标背诵一首诗歌

认识两个形象

把握两个角度蜀相

杜甫杜甫(712—770)

字子美,自称少陵野老,京兆杜陵人,唐代大诗人。他创作的许多诗歌,显示了唐代由盛转衰的历史过程,因而称为“诗史”。其主要作品有“三吏”“三别”等。因其卓越的成就,被人尊称为“诗圣”,与“诗仙”李白齐名。著有《杜工部集》。 三吏:石壕吏、潼关吏、新安吏

三别:新婚别、垂老别、无家别 杜甫作品特点思想内容:多写个人身世飘零、壮志未酬之悲与国家动荡、百姓劳苦之痛,表达忧国忧民的情怀。

艺术特点:多以雄浑开阔的景物来抒发深沉悲壮的情感。

风格(诗风):沉郁顿挫。 此诗作于唐肃宗上元元年,杜甫避乱于成都的次年春天,安史之乱仍未平息,唐王朝仍处于风雨飘摇之中;唐肃宗信任宦官,猜忌如杜甫这样真正忧国忧民的文人。写作背景杜甫草堂 目睹国势艰危,生民涂炭,而自身又请缨无路,报国无门,因此诗人对开创基业、挽救时局的诸葛亮,无限仰慕,备加敬重。

这段时间,他创作了一系列赞扬诸葛亮的诗篇,《蜀相》为其中最著名的一首。 写作背景

蜀 相

丞相祠堂何处寻

锦官城外柏森森

映阶碧草自春色

隔叶黄鹂空好音

三顾频烦天下计

两朝开济老臣心

出师未捷身先死

长使英雄泪满襟

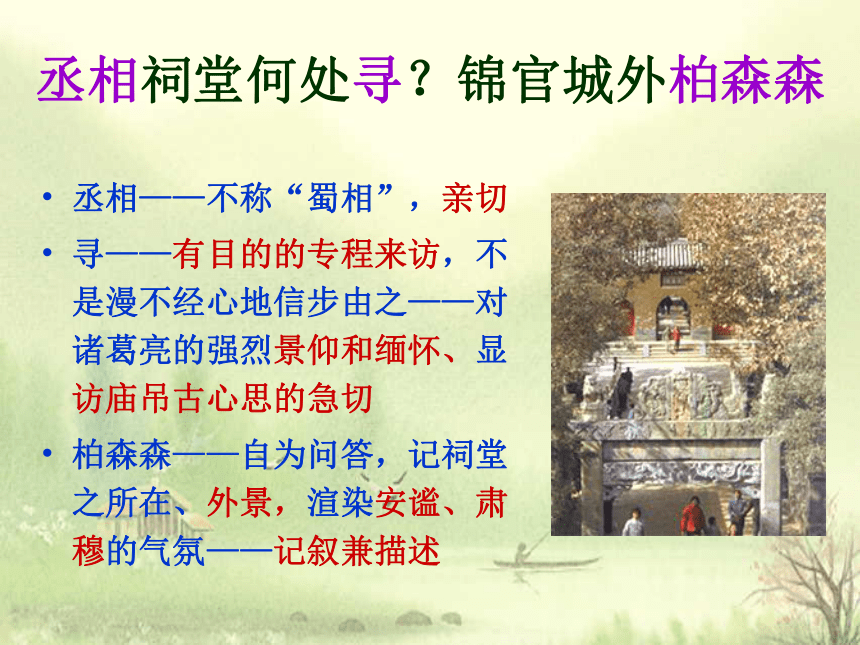

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森 丞相祠堂——今称武侯祠,在成都市南郊

锦官城——古代成都的别称。成都产蜀锦,古代曾经设有专门的官员管理

森森——形容柏树长得高大而茂密。据《儒林公议》、《太平寰宇记》等书记载,武侯祠前有大柏树,相传是诸葛亮亲手栽种。 丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森 丞相——不称“蜀相”,亲切

寻——有目的的专程来访,不是漫不经心地信步由之——对诸葛亮的强烈景仰和缅怀、显访庙吊古心思的急切

柏森森——自为问答,记祠堂之所在、外景,渲染安谧、肃穆的气氛——记叙兼描述映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音本联中有两个字用的极为精妙,试找出?映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音 碧草春色,黄鹂好音,入一自字、空字,便凄清之极。

——《杜诗解》 映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音 碧草春色,黄鹂好音,入一自字、空字,便凄清之极。

——《杜诗解》 三顾频烦天下计,两朝开济老臣心三顾——诸葛亮在南阳隐居时,刘备三次登门拜访。“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中。”(诸葛亮《出师表》)

频烦——多次

天下计——诸葛亮精辟地分析了天下形势,提出了统一天下应走鼎足三分,联吴抗曹的道路,也称“隆中对策”三顾频烦天下计,两朝开济老臣心两朝——蜀先主刘备和后主刘禅两代

开济——帮助刘备开创基业/辅佐刘禅匡济艰危

老臣心——尽忠蜀国,不遗余力,死而后已的精神。《三国志·蜀书·诸葛亮传》:先主病笃,谓亮曰:“嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。”亮涕泣曰:“臣敢效忠贞之节,继之以死。”三顾频烦天下计,两朝开济老臣心天下计——推崇其匡时雄略

老臣心——赞扬其报国忠忱

雄才大略和生平业绩

忠贞不渝、坚毅不拔的精神品格

两表酬三顾,一对足千秋。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟出师——诸葛亮为伐魏,曾六次北伐中原。公元234年,他统率大军,占据了五丈原,与司马懿隔着渭水相持一百多天。八月,因积劳成疾,病死军中,葬于定军山

泪满襟——献身精神的景仰、事业未竟的痛惜思考: 这两句诗为什么会具有极大的感染力?这两句诗是诗人的感叹。

——诸葛亮壮志未酬,抱恨而终,

鞠躬尽瘁,死而后已,这种浩然

正气激动人心。安史之乱后,国破家亡,民不聊生。

作者感时伤世,忧国忧民,借痛悼诸

葛亮的遭际抒发了自己内心深沉的感

叹。本诗的主旨是什么? 诗人借歌颂诸葛亮的过人才智和丰功伟绩,惋惜诸葛亮的壮志未酬,抒发了自己的功业未就的深沉感慨。概括主旨他,生于唐朝,亲眼目睹了安史之乱,用他如椽的巨笔和现实的态度,留存下那一段腥风血雨的记忆,他因此被尊为“诗史”;

他,来自民间,亲身体验了流离之苦,以他沉郁的诗风和忧民的情怀,确立了他在诗坛上的颠峰地位,他因此被尊为“诗圣”。

他,心系苍生,慨叹“朱门酒肉臭,路有冻死骨”

他,胸怀天下,高唱“致君尧舜上,再使风俗淳”

他就是唐代最伟大的诗人------杜甫杜子美感动中国人物颁奖词2 一方面是知人善任,终始不渝;一方面是鞠躬尽瘁,死而后已。一方面付托之重,一方面图报之诚。——周汝昌《唐诗鉴赏辞典》限时背诵《阁夜》写作背景“阁夜”,即夔(kuí)州西阁之夜。

这首诗是杜甫于大历元年(766)冬寓居夔州西阁时所作。当时,蜀中发生了崔旰、郭英乂、 杨子琳等军阀的连年混战。加之杜甫好友郑虔、苏源明、李白、严武、高适等人相继亡故。岁暮阴阳催短影,天涯霜雪霁寒宵这一联交代了什么要素?你得到哪些信息? “岁暮”,交代时间转眼一年将尽,有韶光易逝之感 ,稍稍流露出凄苦的心境。

“天涯”,称所在地资州,有自伤飘泊之意 ,

“宵”,这里指黎明前, 暗示诗人彻夜未眠,可见忧心之重,为下文写听到当地驻军的鼓角声作铺垫。

(寒冷凄怆、孤寂苦闷) “五更鼓角声悲壮,三峡星河影动摇。”这一联是从哪些角度来写的?表达了诗人什么样的感情?听觉、视觉借听觉写出了兵草未息、战局紧张的悲壮气氛,音调铿锵;下句借视觉写出了山川美景的秀丽。“动摇”的不是“星河影 ”,而是祖国山河。(忧国)野哭千家闻战伐,夷歌数处起渔樵这一联你读到了什么?写“野哭”而多至“千家”,这是战乱造成的.何至“千家”皆哭?反映了人民的深重灾难;

“夷歌”,显示了地方风情。

上下句形成对比,有人忧有人愁。闻战伐千家野哭(忧民) 诗人极目远望夔州西郊的武侯庙和白帝庙,而引起无限感慨:一世之雄,都成了黄土中的枯骨。人事与音书,如今都只好任其寂寞了。结尾二句,流露出诗人担忧感伤的情绪,反映出诗人感情上的矛盾与苦恼。诗人在知交零落、存者音讯不通的情况下,唯有以公孙述、诸葛亮终归“黄土”自我安慰,更显出内心的凄苦。卧龙跃马终黄土,人事音书漫寂寥《阁夜》的主旨:写诗人在夔州西阁中独对长夜之所见,所闻和所感,深沉地传达了诗人在凉如水的夜晚,面对破碎的山河 、零落的知交而 表达了诗人对时光飞逝、人生短促的感慨,客居天涯、老病孤独的凄凉;对连年战伐、百姓劳苦的痛惜之情,对宇宙永恒、人生无常的感悟。 小结《阁夜》的写作特点: ①善用典故:

(野哭千家闻战伐,卧龙,跃马)

②活用对比:

(颈联:“野哭千家”与“夷歌数处”)

③对仗工整:四联均对仗。

④情景交融(将眼前景、古时事与心中情巧妙地合而为一。 )小结 诗人围绕题目,从几个重要侧面,抒写夜宿西阁的所见所闻所感。从寒宵雪霁写到五更鼓角,从天空星河写到江上洪波,从山川形胜写到战乱人事,从当前现实写到千年往迹……气象雄阔,有上天下地、俯仰古今之概。

所以,明代胡应麟称赞此诗:“气象雄盖宇宙,法律细入毫芒”,并说它是七言律诗的“千秋鼻祖”。阁夜译注时令到了寒冬,日子就越来越短;

浪迹天涯,在这霜雪初散的寒宵。

五更时听到战鼓号角,起伏悲壮;

山峡倒映着银河星辰,随波动摇。

野外几家哭声,传来战争的讯息;

数处渔人樵夫,唱起夷族的歌谣。

诸葛亮和公孙述一样,终成黄土;

人事变迁音书断绝,只能徒然寂寞。

限时背诵

取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐里,变金木土爻神卦,水面偏能用火攻。

河南南阳市的卧龙岗 感动中国人物颁奖词他,躬耕垄亩,胸怀天下,赢得皇叔三顾;

他,轻摇羽扇,运筹帷幄,辅佐蜀汉两朝。

一篇《隆中对》,三分天下定。

他神机妙算,草船巧借十万箭;

他气定神闲,空城计退百万兵。

伐魏一统心未了,遗恨千古英名留。

他就是鞠躬尽瘁死而后已的典范------诸葛亮 《蜀相》杜甫教学目标背诵一首诗歌

认识两个形象

把握两个角度蜀相

杜甫杜甫(712—770)

字子美,自称少陵野老,京兆杜陵人,唐代大诗人。他创作的许多诗歌,显示了唐代由盛转衰的历史过程,因而称为“诗史”。其主要作品有“三吏”“三别”等。因其卓越的成就,被人尊称为“诗圣”,与“诗仙”李白齐名。著有《杜工部集》。 三吏:石壕吏、潼关吏、新安吏

三别:新婚别、垂老别、无家别 杜甫作品特点思想内容:多写个人身世飘零、壮志未酬之悲与国家动荡、百姓劳苦之痛,表达忧国忧民的情怀。

艺术特点:多以雄浑开阔的景物来抒发深沉悲壮的情感。

风格(诗风):沉郁顿挫。 此诗作于唐肃宗上元元年,杜甫避乱于成都的次年春天,安史之乱仍未平息,唐王朝仍处于风雨飘摇之中;唐肃宗信任宦官,猜忌如杜甫这样真正忧国忧民的文人。写作背景杜甫草堂 目睹国势艰危,生民涂炭,而自身又请缨无路,报国无门,因此诗人对开创基业、挽救时局的诸葛亮,无限仰慕,备加敬重。

这段时间,他创作了一系列赞扬诸葛亮的诗篇,《蜀相》为其中最著名的一首。 写作背景

蜀 相

丞相祠堂何处寻

锦官城外柏森森

映阶碧草自春色

隔叶黄鹂空好音

三顾频烦天下计

两朝开济老臣心

出师未捷身先死

长使英雄泪满襟

丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森 丞相祠堂——今称武侯祠,在成都市南郊

锦官城——古代成都的别称。成都产蜀锦,古代曾经设有专门的官员管理

森森——形容柏树长得高大而茂密。据《儒林公议》、《太平寰宇记》等书记载,武侯祠前有大柏树,相传是诸葛亮亲手栽种。 丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森 丞相——不称“蜀相”,亲切

寻——有目的的专程来访,不是漫不经心地信步由之——对诸葛亮的强烈景仰和缅怀、显访庙吊古心思的急切

柏森森——自为问答,记祠堂之所在、外景,渲染安谧、肃穆的气氛——记叙兼描述映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音本联中有两个字用的极为精妙,试找出?映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音 碧草春色,黄鹂好音,入一自字、空字,便凄清之极。

——《杜诗解》 映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音 碧草春色,黄鹂好音,入一自字、空字,便凄清之极。

——《杜诗解》 三顾频烦天下计,两朝开济老臣心三顾——诸葛亮在南阳隐居时,刘备三次登门拜访。“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中。”(诸葛亮《出师表》)

频烦——多次

天下计——诸葛亮精辟地分析了天下形势,提出了统一天下应走鼎足三分,联吴抗曹的道路,也称“隆中对策”三顾频烦天下计,两朝开济老臣心两朝——蜀先主刘备和后主刘禅两代

开济——帮助刘备开创基业/辅佐刘禅匡济艰危

老臣心——尽忠蜀国,不遗余力,死而后已的精神。《三国志·蜀书·诸葛亮传》:先主病笃,谓亮曰:“嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。”亮涕泣曰:“臣敢效忠贞之节,继之以死。”三顾频烦天下计,两朝开济老臣心天下计——推崇其匡时雄略

老臣心——赞扬其报国忠忱

雄才大略和生平业绩

忠贞不渝、坚毅不拔的精神品格

两表酬三顾,一对足千秋。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟出师——诸葛亮为伐魏,曾六次北伐中原。公元234年,他统率大军,占据了五丈原,与司马懿隔着渭水相持一百多天。八月,因积劳成疾,病死军中,葬于定军山

泪满襟——献身精神的景仰、事业未竟的痛惜思考: 这两句诗为什么会具有极大的感染力?这两句诗是诗人的感叹。

——诸葛亮壮志未酬,抱恨而终,

鞠躬尽瘁,死而后已,这种浩然

正气激动人心。安史之乱后,国破家亡,民不聊生。

作者感时伤世,忧国忧民,借痛悼诸

葛亮的遭际抒发了自己内心深沉的感

叹。本诗的主旨是什么? 诗人借歌颂诸葛亮的过人才智和丰功伟绩,惋惜诸葛亮的壮志未酬,抒发了自己的功业未就的深沉感慨。概括主旨他,生于唐朝,亲眼目睹了安史之乱,用他如椽的巨笔和现实的态度,留存下那一段腥风血雨的记忆,他因此被尊为“诗史”;

他,来自民间,亲身体验了流离之苦,以他沉郁的诗风和忧民的情怀,确立了他在诗坛上的颠峰地位,他因此被尊为“诗圣”。

他,心系苍生,慨叹“朱门酒肉臭,路有冻死骨”

他,胸怀天下,高唱“致君尧舜上,再使风俗淳”

他就是唐代最伟大的诗人------杜甫杜子美感动中国人物颁奖词2 一方面是知人善任,终始不渝;一方面是鞠躬尽瘁,死而后已。一方面付托之重,一方面图报之诚。——周汝昌《唐诗鉴赏辞典》限时背诵《阁夜》写作背景“阁夜”,即夔(kuí)州西阁之夜。

这首诗是杜甫于大历元年(766)冬寓居夔州西阁时所作。当时,蜀中发生了崔旰、郭英乂、 杨子琳等军阀的连年混战。加之杜甫好友郑虔、苏源明、李白、严武、高适等人相继亡故。岁暮阴阳催短影,天涯霜雪霁寒宵这一联交代了什么要素?你得到哪些信息? “岁暮”,交代时间转眼一年将尽,有韶光易逝之感 ,稍稍流露出凄苦的心境。

“天涯”,称所在地资州,有自伤飘泊之意 ,

“宵”,这里指黎明前, 暗示诗人彻夜未眠,可见忧心之重,为下文写听到当地驻军的鼓角声作铺垫。

(寒冷凄怆、孤寂苦闷) “五更鼓角声悲壮,三峡星河影动摇。”这一联是从哪些角度来写的?表达了诗人什么样的感情?听觉、视觉借听觉写出了兵草未息、战局紧张的悲壮气氛,音调铿锵;下句借视觉写出了山川美景的秀丽。“动摇”的不是“星河影 ”,而是祖国山河。(忧国)野哭千家闻战伐,夷歌数处起渔樵这一联你读到了什么?写“野哭”而多至“千家”,这是战乱造成的.何至“千家”皆哭?反映了人民的深重灾难;

“夷歌”,显示了地方风情。

上下句形成对比,有人忧有人愁。闻战伐千家野哭(忧民) 诗人极目远望夔州西郊的武侯庙和白帝庙,而引起无限感慨:一世之雄,都成了黄土中的枯骨。人事与音书,如今都只好任其寂寞了。结尾二句,流露出诗人担忧感伤的情绪,反映出诗人感情上的矛盾与苦恼。诗人在知交零落、存者音讯不通的情况下,唯有以公孙述、诸葛亮终归“黄土”自我安慰,更显出内心的凄苦。卧龙跃马终黄土,人事音书漫寂寥《阁夜》的主旨:写诗人在夔州西阁中独对长夜之所见,所闻和所感,深沉地传达了诗人在凉如水的夜晚,面对破碎的山河 、零落的知交而 表达了诗人对时光飞逝、人生短促的感慨,客居天涯、老病孤独的凄凉;对连年战伐、百姓劳苦的痛惜之情,对宇宙永恒、人生无常的感悟。 小结《阁夜》的写作特点: ①善用典故:

(野哭千家闻战伐,卧龙,跃马)

②活用对比:

(颈联:“野哭千家”与“夷歌数处”)

③对仗工整:四联均对仗。

④情景交融(将眼前景、古时事与心中情巧妙地合而为一。 )小结 诗人围绕题目,从几个重要侧面,抒写夜宿西阁的所见所闻所感。从寒宵雪霁写到五更鼓角,从天空星河写到江上洪波,从山川形胜写到战乱人事,从当前现实写到千年往迹……气象雄阔,有上天下地、俯仰古今之概。

所以,明代胡应麟称赞此诗:“气象雄盖宇宙,法律细入毫芒”,并说它是七言律诗的“千秋鼻祖”。阁夜译注时令到了寒冬,日子就越来越短;

浪迹天涯,在这霜雪初散的寒宵。

五更时听到战鼓号角,起伏悲壮;

山峡倒映着银河星辰,随波动摇。

野外几家哭声,传来战争的讯息;

数处渔人樵夫,唱起夷族的歌谣。

诸葛亮和公孙述一样,终成黄土;

人事变迁音书断绝,只能徒然寂寞。

限时背诵

同课章节目录