《五彩缤纷的植物世界》 课件 (共78张PPT)

文档属性

| 名称 | 《五彩缤纷的植物世界》 课件 (共78张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 15.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2018-11-19 16:22:58 | ||

图片预览

文档简介

(共78张PPT)

藻类植物

苔藓植物

蕨类植物

种子植物

思考:春天,天气逐渐变暖,池塘里的水逐渐变绿,这是什么原因呢?

主要是由于藻类植物的大量生殖。

大气中氧气的主要来源

这就是在显微镜下观察池塘水中的藻类植物

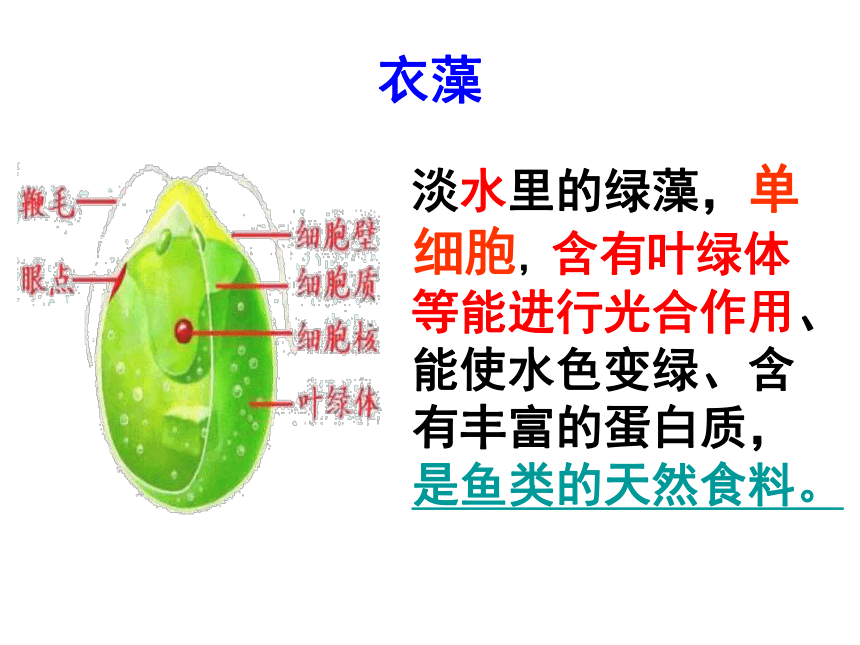

衣藻

淡水里的绿藻,单细胞,含有叶绿体等能进行光合作用、能使水色变绿、含有丰富的蛋白质,是鱼类的天然食料。

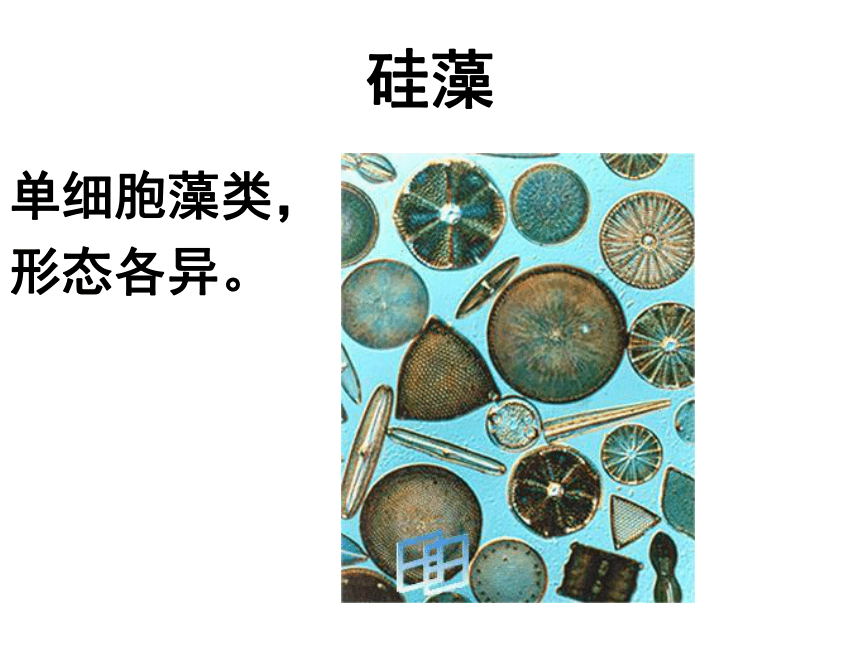

硅藻

单细胞藻类,

形态各异。

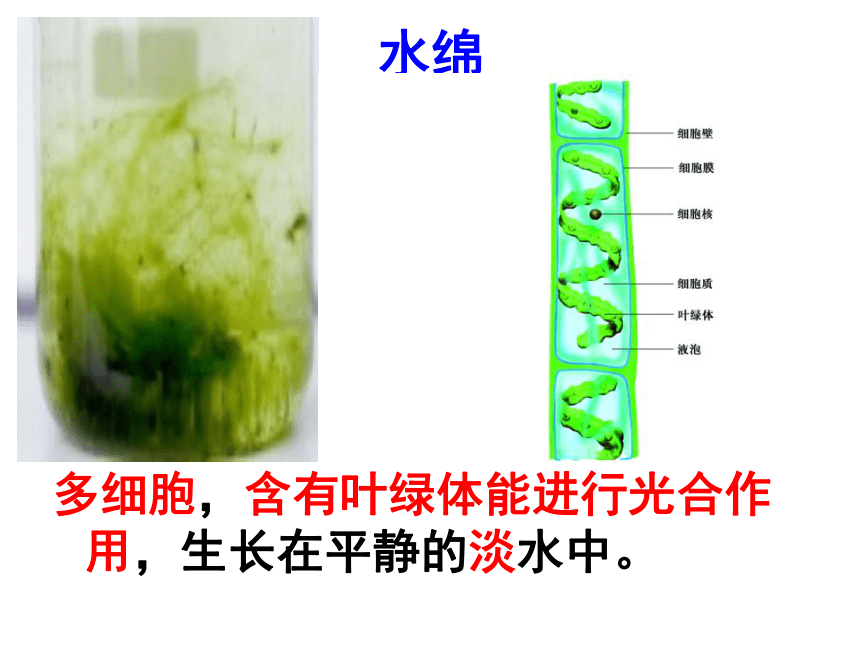

水绵

多细胞,含有叶绿体能进行光合作用,生长在平静的淡水中。

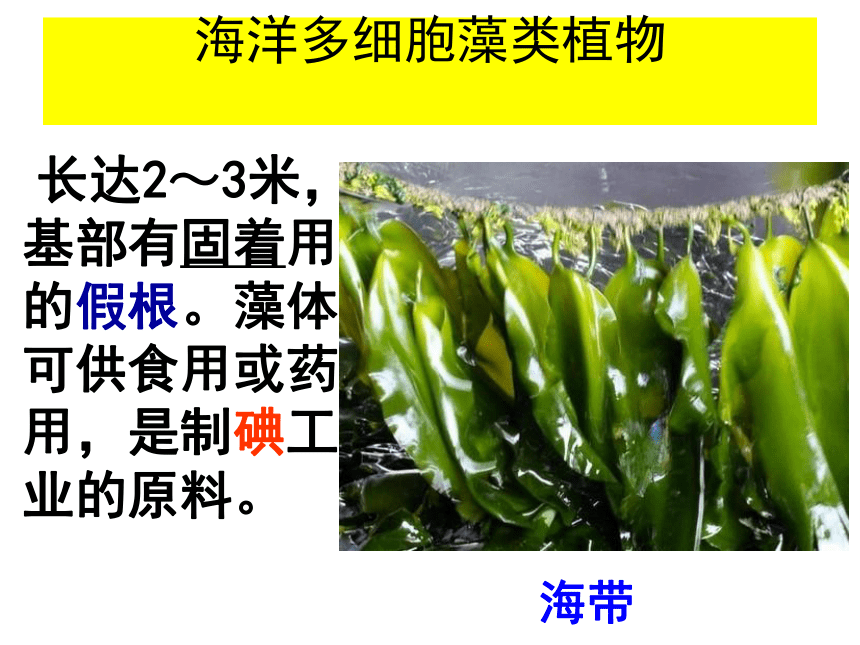

海洋多细胞藻类植物

长达2~3米,基部有固着用的假根。藻体可供食用或药用,是制碘工业的原料。

海带

在浅海岩礁上,颜色有红紫的、绿紫的及黑紫的区别,但干燥后却均呈紫色。可作菜吃,所以取名紫菜。

讨论:藻类植物的共同特征是什么?

1、我们刚才看到的藻类植物是单细胞的还是多细胞的?

2、它们有专门的根、茎、叶吗?

3、它们的生活环境是什么样的?

4、它们能进行光合作用吗?

有单细胞和多细胞的,结构都比较简单。

没有根、叶、茎等器官的分化

大都生活在水中。

许多藻类植物的细胞里有叶绿素,能进行光合作用 。

与藻类植物有关的现象:

赤潮

赤潮源于单细胞藻类的大量繁殖,常在水面上形成一层赤色薄膜,故名。赤潮常令水体急剧缺氧,造成海洋生物的大量死亡。若发生在水产养殖区,则会带来严重的经济损失 。

与藻类植物有关的现象:

水华

水华是淡水水体中藻类大量繁殖的一种自然生态现象,是水体富营养化的一种特征,主要由于生活及工农业生产中含有大量氮、磷的废污水进入水体后,蓝藻(严格意义上应称为蓝细菌)、绿藻、硅藻等藻类成为水体中的优势种群,大量繁殖后使水体呈现蓝色或绿色的一种现象。

金鱼藻,属被子植物

苔痕上阶绿,草色入帘青。

地钱

葫芦藓

孢蒴

叶

茎

假根

这个结构

与生殖有关

葫芦藓

讨论:苔藓植物的共同特征是什么?

苔藓植物有根、茎、叶吗?

它们的生活环境怎样?为什么?

无根,一般有茎叶,但茎、叶内无输导组织

1.受精作用离不开水。

2.无根,也无输导组织

适于生活在阴湿的地方

思考:思维拓展 1

苔藓植物与人类关系

较低等的植物, 能保持水土,对外界环境敏感,作为监测大气污染的指示植物。

铁线蕨

鸟巢蕨

肾蕨

鹿角蕨

满江红

石松

桫椤又名树蕨,最高可达十来米。 被国家列为一级保护植物。

蕨类植物的生殖

孢子囊——产生孢子的结构。

讨论:蕨类植物的共同特征是什么?

1、蕨类植物有根、茎、叶吗?

2、它们靠什么进行生殖?

3、它们的生殖离得开水吗?因此它们的生活环境是怎样?

具有真正的根、叶、茎。

(孢子生殖)

适于生活在阴湿的地方

资料——煤

煤是由古代大型蕨类植物的遗体埋藏在地下形成的。地球上蕨类植物约有12000种,我国约有2600种,素有“蕨类王国”之称。

你知道吗:

这三句诗中分别涉及哪几种植物?

1日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。

2 苔痕上阶绿,草色入帘青。

3 西湖春色归,春水绿如染。

2005年以来由于龙羽火力发电厂的投入使用,细心地同学可能发现:以前在房顶上或砖缝上生长的绿茸茸的植物却不见了。你知道这是为什么呢?

你知道吗?

请你帮忙

1.我栽种的一盆肾蕨应该怎么养护?放在哪里?

2.我种了 一盆地钱,是该经常洒水还是浇透水?

对比 藻类植物、苔藓植物和蕨类植物

藻类 苔藓 蕨类

不同 环境

结构

相同

多数在水中

阴湿陆地

阴湿陆地

没有根、茎、叶的分化;有的单细胞,有的多细胞

有茎、叶,假根;无输导组织

有根、茎、叶;

具有输导组织 ;

都没有花、果实、种子,靠孢子繁殖。

考考你

1.可作为监测空气污染的指示植物的是 ( )

A.藻类植物 B.苔藓植物

C.蕨类植物 D.种子植物

2.蕨类植物比苔藓植物长得高大,其主要的原因是蕨类植物 ( )

A.叶片大,光合作用旺盛 B.用孢子繁殖

C.根、茎、叶中有输导组织 D.根是假根

B

C

4.我们现在利用的主要能源---煤和石油,主要是由埋藏在地下的什么植物遗体经过漫长的历史年代形成的 ( )

A.藻类植物 B.苔藓植物

C.蕨类植物 D.种子植物

5.“春来江水绿如蓝”,春天江水变绿是因为 ( )

A.水中的藻类植物大量繁殖

B. 水污染,水变质发绿

C. 绿树绿草映得水发绿

D.水中的被子植物大量繁殖

C

A

6、在生活的社区里,最容易找到苔藓植物的环境是 ( )

A.向阳潮湿,无污染的环境 B. 背阴潮湿,有污染的环境

C. 向阳干燥,有污染的环境

D. 背阴潮湿,无污染的环境

D

假如你在我国某森林中迷了路,怎样借助于苔藓植物分辨方向?

(1)苔藓植物生活在( )的环境中。(干燥或阴湿)

(2)大多数树干的哪些部位苔藓多? 。(背光面还是向光面)

(3)树干长苔藓多的一面朝( )(南或北)。好!现在你已经能确认方向了

北

阅读教材,回答下列问题:

1.种子植物是能够产生 的绿色植物,

包括 植物和 植物。

2.裸子植物的种子 ,没有 包被;被子植物种子外面有 包被形成 。

3.植物可以为人类提供 ;通过 ,吸收大气中的 ,同时释放 。

4.珍稀植物一般是指由于 的变迁或 而处于 的植物。

5.许多珍稀植物是人类赖以生存的重要植物资源,对开展科学研究、 、 、 和 ,具有重要意义。

种子

裸子植物

被子植物

裸露

果皮

果实

食物

叶片

自然条件

二氧化碳

氧气

人为破坏

灭绝边缘

发展社会经济

改善生态环境

果皮

维持生态平衡

种子植物又可以再分成两类,是哪两类?划分的依据是什么?

想一想:

种子植物

松树的球果和种子

桃树的果实和种子

种子植物按照种子外是否有果皮可以分为:

裸子植物 和 被子植物

世界现存裸子植物850种,我国250种

裸子植物都有哪些共同特征?

裸子植物

试试看,你能说出下面这些植物的名字吗?

它们都是常见的裸子植物。

根、茎、叶发达

有种子,无果实

生殖不需要水环境,

适合生活在多种环境中。

被子植物是常见的绿色开花植物。已知的被子植物约有25万种,是植物界进化程度最高的一个植物类群。种类最多分布最广。

被子植物

被子植物—绿色开花植物

白菜

茄

水稻

小麦

玉米

向日葵

生殖过程不需要水,适合生活的环境十分广泛

种子外有果皮包被形成果实

具有根、茎、叶、花、果实、种子

已知被子植物种类约25万种

刚才这些植物最显著的特点是什么?

被子植物又称绿色开花植物

被子植物的共同特征:

不同环境中的被子植物有特定的适应方式

茎:有气道(运输气体)

叶:上表面有气孔,下表面没有

种子:借助水力传播

…………

水生植物——莲 适于水生生活的结构

常见陆生被子植物

它有哪些结构和陆生生活相适应

根系发达,吸收更多的水分和无机盐

关注我国的珍稀植物

珍稀植物 :是指由于自然条件的变迁或人为破坏而处于灭绝边缘的植物。

国家一级保护植物:

桫椤、水杉、金花茶、珙桐等。

桫椤又名树蕨,最高可达10m多。它是现今仅存的木本蕨类植物,所以被国家列为一级保护植物。

桫椤喜温暖湿润的气候,常常生在林下或河边、溪谷两旁的阴湿之地。

落叶大乔木,高35-42m,胸径1.6-2.4m。中国特有种和世界著名的孑遗植物、“活化石”。20世界40年代在湖北、四川、湖南三省交界地区、生于海拔(800)1000-1200(1500)m的山谷潮湿和轻度积水处。在中国已广为栽培。国外各大植物园也有引种。国家一级保护稀有种。

水杉

珙桐是一种落叶乔木,高可达30m,枝干平滑,叶片大,许多小花聚集成球形花序。花序基部有两片乳白色的大苞片,像一只白鸽俏立在枝头,摆动着翅膀,所以珙桐也被称为“鸽子树”。

珙桐

金花茶

国家二级保护植物:

荷叶铁线蕨、龙棕、红桧。

荷叶铁线蕨

龙棕

常绿大乔木,高达60m.树皮淡红褐色,条片状纵裂。中国特有种。仅分布于台湾,生于海拔1050-2400m处的山地。本种为亚洲东部最大的树木。阿里山保存着一株世界罕见并被称为“神木”的古树,高57m,树干直径6.5m,材积304m3 ,树龄约3000年。国家二级保护稀有种。

红桧

1.苔藓植物与藻类植物的主要区别在于( )

A.具有茎和叶 B.由多个细胞组成

C.生活在水中 D.能产生氧气

2.裸子植物和被子植物主要的相同点是( )

A.植物体内有导管 B.胚珠有子房壁包被

C.有果皮保护种子 D.都靠种子繁殖

A

D

3.下列植物生活在海水中的是( )

A.水绵 B.紫菜 C.衣藻 D.小球藻

4.我国物种资源丰富,下列属于我国特有珍稀植物的是( )

A.杜鹃 B.茉莉 C.珙桐 D.月季

B

C

6.被子植物比裸子植物高等,主要表现在( )

A.种子外有果皮包被 B.叶的形状不同

C.根的结构不同 D.茎的高矮不同

7.小静发现一种高大的植物种子裸露,这肯定是( )

A.苔藓植物 B.蕨类植物

C.裸子植物 D.被子植物

A

C

8.有“裸子植物的故乡”美称的国家是( )

A.法国 B.中国 C.俄罗斯 D.加拿大

9.俗称“白果树”的植物是( )

A.银杉 B.水杉 C.银杏 D.苏铁

10.被子植物对不同的环境有特定的适应方式:陆生被子植物一般______发达,以吸收更多的水分和_________;水生被子植物体内通常有_________,以运输________,满足生命活动的需要。

B

C

根系

无机盐

气道

氧气

桫椤又名树蕨,高可达8m。它是现今仅存的木本蕨类植物,被国家列为一级保护植物。

蕨类植物的共同特征

1、具有真正的根、茎、叶。

2、根、茎、叶里具有输导组织和机械组织——能较好地适应陆地生活。

3、用孢子生殖,受精过程离不开水——生活在阴暗潮湿的环境中。

铁丝蕨又名铁丝草

种子植物

想一想:

种子植物又可以再分成两类,是哪两类?划分的依据是什么?

(二)、被子植物

讨论:被子植物的共同特征是什么?

1、种子外面有果皮包被

2、一般具有根茎叶花果实种子等器官

3、生殖过程不受水的限制,适合生活的环境十分广泛

藻类植物

苔藓植物

蕨类植物

种子植物

思考:春天,天气逐渐变暖,池塘里的水逐渐变绿,这是什么原因呢?

主要是由于藻类植物的大量生殖。

大气中氧气的主要来源

这就是在显微镜下观察池塘水中的藻类植物

衣藻

淡水里的绿藻,单细胞,含有叶绿体等能进行光合作用、能使水色变绿、含有丰富的蛋白质,是鱼类的天然食料。

硅藻

单细胞藻类,

形态各异。

水绵

多细胞,含有叶绿体能进行光合作用,生长在平静的淡水中。

海洋多细胞藻类植物

长达2~3米,基部有固着用的假根。藻体可供食用或药用,是制碘工业的原料。

海带

在浅海岩礁上,颜色有红紫的、绿紫的及黑紫的区别,但干燥后却均呈紫色。可作菜吃,所以取名紫菜。

讨论:藻类植物的共同特征是什么?

1、我们刚才看到的藻类植物是单细胞的还是多细胞的?

2、它们有专门的根、茎、叶吗?

3、它们的生活环境是什么样的?

4、它们能进行光合作用吗?

有单细胞和多细胞的,结构都比较简单。

没有根、叶、茎等器官的分化

大都生活在水中。

许多藻类植物的细胞里有叶绿素,能进行光合作用 。

与藻类植物有关的现象:

赤潮

赤潮源于单细胞藻类的大量繁殖,常在水面上形成一层赤色薄膜,故名。赤潮常令水体急剧缺氧,造成海洋生物的大量死亡。若发生在水产养殖区,则会带来严重的经济损失 。

与藻类植物有关的现象:

水华

水华是淡水水体中藻类大量繁殖的一种自然生态现象,是水体富营养化的一种特征,主要由于生活及工农业生产中含有大量氮、磷的废污水进入水体后,蓝藻(严格意义上应称为蓝细菌)、绿藻、硅藻等藻类成为水体中的优势种群,大量繁殖后使水体呈现蓝色或绿色的一种现象。

金鱼藻,属被子植物

苔痕上阶绿,草色入帘青。

地钱

葫芦藓

孢蒴

叶

茎

假根

这个结构

与生殖有关

葫芦藓

讨论:苔藓植物的共同特征是什么?

苔藓植物有根、茎、叶吗?

它们的生活环境怎样?为什么?

无根,一般有茎叶,但茎、叶内无输导组织

1.受精作用离不开水。

2.无根,也无输导组织

适于生活在阴湿的地方

思考:思维拓展 1

苔藓植物与人类关系

较低等的植物, 能保持水土,对外界环境敏感,作为监测大气污染的指示植物。

铁线蕨

鸟巢蕨

肾蕨

鹿角蕨

满江红

石松

桫椤又名树蕨,最高可达十来米。 被国家列为一级保护植物。

蕨类植物的生殖

孢子囊——产生孢子的结构。

讨论:蕨类植物的共同特征是什么?

1、蕨类植物有根、茎、叶吗?

2、它们靠什么进行生殖?

3、它们的生殖离得开水吗?因此它们的生活环境是怎样?

具有真正的根、叶、茎。

(孢子生殖)

适于生活在阴湿的地方

资料——煤

煤是由古代大型蕨类植物的遗体埋藏在地下形成的。地球上蕨类植物约有12000种,我国约有2600种,素有“蕨类王国”之称。

你知道吗:

这三句诗中分别涉及哪几种植物?

1日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。

2 苔痕上阶绿,草色入帘青。

3 西湖春色归,春水绿如染。

2005年以来由于龙羽火力发电厂的投入使用,细心地同学可能发现:以前在房顶上或砖缝上生长的绿茸茸的植物却不见了。你知道这是为什么呢?

你知道吗?

请你帮忙

1.我栽种的一盆肾蕨应该怎么养护?放在哪里?

2.我种了 一盆地钱,是该经常洒水还是浇透水?

对比 藻类植物、苔藓植物和蕨类植物

藻类 苔藓 蕨类

不同 环境

结构

相同

多数在水中

阴湿陆地

阴湿陆地

没有根、茎、叶的分化;有的单细胞,有的多细胞

有茎、叶,假根;无输导组织

有根、茎、叶;

具有输导组织 ;

都没有花、果实、种子,靠孢子繁殖。

考考你

1.可作为监测空气污染的指示植物的是 ( )

A.藻类植物 B.苔藓植物

C.蕨类植物 D.种子植物

2.蕨类植物比苔藓植物长得高大,其主要的原因是蕨类植物 ( )

A.叶片大,光合作用旺盛 B.用孢子繁殖

C.根、茎、叶中有输导组织 D.根是假根

B

C

4.我们现在利用的主要能源---煤和石油,主要是由埋藏在地下的什么植物遗体经过漫长的历史年代形成的 ( )

A.藻类植物 B.苔藓植物

C.蕨类植物 D.种子植物

5.“春来江水绿如蓝”,春天江水变绿是因为 ( )

A.水中的藻类植物大量繁殖

B. 水污染,水变质发绿

C. 绿树绿草映得水发绿

D.水中的被子植物大量繁殖

C

A

6、在生活的社区里,最容易找到苔藓植物的环境是 ( )

A.向阳潮湿,无污染的环境 B. 背阴潮湿,有污染的环境

C. 向阳干燥,有污染的环境

D. 背阴潮湿,无污染的环境

D

假如你在我国某森林中迷了路,怎样借助于苔藓植物分辨方向?

(1)苔藓植物生活在( )的环境中。(干燥或阴湿)

(2)大多数树干的哪些部位苔藓多? 。(背光面还是向光面)

(3)树干长苔藓多的一面朝( )(南或北)。好!现在你已经能确认方向了

北

阅读教材,回答下列问题:

1.种子植物是能够产生 的绿色植物,

包括 植物和 植物。

2.裸子植物的种子 ,没有 包被;被子植物种子外面有 包被形成 。

3.植物可以为人类提供 ;通过 ,吸收大气中的 ,同时释放 。

4.珍稀植物一般是指由于 的变迁或 而处于 的植物。

5.许多珍稀植物是人类赖以生存的重要植物资源,对开展科学研究、 、 、 和 ,具有重要意义。

种子

裸子植物

被子植物

裸露

果皮

果实

食物

叶片

自然条件

二氧化碳

氧气

人为破坏

灭绝边缘

发展社会经济

改善生态环境

果皮

维持生态平衡

种子植物又可以再分成两类,是哪两类?划分的依据是什么?

想一想:

种子植物

松树的球果和种子

桃树的果实和种子

种子植物按照种子外是否有果皮可以分为:

裸子植物 和 被子植物

世界现存裸子植物850种,我国250种

裸子植物都有哪些共同特征?

裸子植物

试试看,你能说出下面这些植物的名字吗?

它们都是常见的裸子植物。

根、茎、叶发达

有种子,无果实

生殖不需要水环境,

适合生活在多种环境中。

被子植物是常见的绿色开花植物。已知的被子植物约有25万种,是植物界进化程度最高的一个植物类群。种类最多分布最广。

被子植物

被子植物—绿色开花植物

白菜

茄

水稻

小麦

玉米

向日葵

生殖过程不需要水,适合生活的环境十分广泛

种子外有果皮包被形成果实

具有根、茎、叶、花、果实、种子

已知被子植物种类约25万种

刚才这些植物最显著的特点是什么?

被子植物又称绿色开花植物

被子植物的共同特征:

不同环境中的被子植物有特定的适应方式

茎:有气道(运输气体)

叶:上表面有气孔,下表面没有

种子:借助水力传播

…………

水生植物——莲 适于水生生活的结构

常见陆生被子植物

它有哪些结构和陆生生活相适应

根系发达,吸收更多的水分和无机盐

关注我国的珍稀植物

珍稀植物 :是指由于自然条件的变迁或人为破坏而处于灭绝边缘的植物。

国家一级保护植物:

桫椤、水杉、金花茶、珙桐等。

桫椤又名树蕨,最高可达10m多。它是现今仅存的木本蕨类植物,所以被国家列为一级保护植物。

桫椤喜温暖湿润的气候,常常生在林下或河边、溪谷两旁的阴湿之地。

落叶大乔木,高35-42m,胸径1.6-2.4m。中国特有种和世界著名的孑遗植物、“活化石”。20世界40年代在湖北、四川、湖南三省交界地区、生于海拔(800)1000-1200(1500)m的山谷潮湿和轻度积水处。在中国已广为栽培。国外各大植物园也有引种。国家一级保护稀有种。

水杉

珙桐是一种落叶乔木,高可达30m,枝干平滑,叶片大,许多小花聚集成球形花序。花序基部有两片乳白色的大苞片,像一只白鸽俏立在枝头,摆动着翅膀,所以珙桐也被称为“鸽子树”。

珙桐

金花茶

国家二级保护植物:

荷叶铁线蕨、龙棕、红桧。

荷叶铁线蕨

龙棕

常绿大乔木,高达60m.树皮淡红褐色,条片状纵裂。中国特有种。仅分布于台湾,生于海拔1050-2400m处的山地。本种为亚洲东部最大的树木。阿里山保存着一株世界罕见并被称为“神木”的古树,高57m,树干直径6.5m,材积304m3 ,树龄约3000年。国家二级保护稀有种。

红桧

1.苔藓植物与藻类植物的主要区别在于( )

A.具有茎和叶 B.由多个细胞组成

C.生活在水中 D.能产生氧气

2.裸子植物和被子植物主要的相同点是( )

A.植物体内有导管 B.胚珠有子房壁包被

C.有果皮保护种子 D.都靠种子繁殖

A

D

3.下列植物生活在海水中的是( )

A.水绵 B.紫菜 C.衣藻 D.小球藻

4.我国物种资源丰富,下列属于我国特有珍稀植物的是( )

A.杜鹃 B.茉莉 C.珙桐 D.月季

B

C

6.被子植物比裸子植物高等,主要表现在( )

A.种子外有果皮包被 B.叶的形状不同

C.根的结构不同 D.茎的高矮不同

7.小静发现一种高大的植物种子裸露,这肯定是( )

A.苔藓植物 B.蕨类植物

C.裸子植物 D.被子植物

A

C

8.有“裸子植物的故乡”美称的国家是( )

A.法国 B.中国 C.俄罗斯 D.加拿大

9.俗称“白果树”的植物是( )

A.银杉 B.水杉 C.银杏 D.苏铁

10.被子植物对不同的环境有特定的适应方式:陆生被子植物一般______发达,以吸收更多的水分和_________;水生被子植物体内通常有_________,以运输________,满足生命活动的需要。

B

C

根系

无机盐

气道

氧气

桫椤又名树蕨,高可达8m。它是现今仅存的木本蕨类植物,被国家列为一级保护植物。

蕨类植物的共同特征

1、具有真正的根、茎、叶。

2、根、茎、叶里具有输导组织和机械组织——能较好地适应陆地生活。

3、用孢子生殖,受精过程离不开水——生活在阴暗潮湿的环境中。

铁丝蕨又名铁丝草

种子植物

想一想:

种子植物又可以再分成两类,是哪两类?划分的依据是什么?

(二)、被子植物

讨论:被子植物的共同特征是什么?

1、种子外面有果皮包被

2、一般具有根茎叶花果实种子等器官

3、生殖过程不受水的限制,适合生活的环境十分广泛