25为中华之崛起而读书 课件(44张PPT)

文档属性

| 名称 | 25为中华之崛起而读书 课件(44张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-11-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件44张PPT。为中华之崛起而读书会写12个生字,会认8个生字,正确读写“焦点、打破沙锅问到底”等词语或短语。 学习目标12有感情地朗读课文,了解少年周恩来立此志的原因。3了解当时的社会背景,理解少年周恩来立此志的原因,并联系实际,思考自己读书的目的。 周恩来(1898—1976) :浙江绍兴人,革命家、政治家、军事家、外交家,党和国家主要领导人之一,中国人民解放军主要创建人之一,中华人民共和国的开国元勋,是以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体的重要成员?。

新中国成立后,周恩来同志先后担任政务院总理、国务院总理长达26年。 1949~1958年曾兼任外交部长。知识链接 1954年率中国代表团参加日内瓦会议,在会上提出作为国与国关系准则的和平共处五项原则。

1955年在万隆会议上主张和平共处 ,反对殖民主义,提倡求同存异、协商一致,使中国独立自主的和平外交政策得到积极贯彻。

1976年1月8日不幸逝世,人民为了纪念中国这位伟大的总理,数百万群众自发走向街头,十里长街送总理。

十里长街送总理 租界 就是一国以租借的名义,在别的国家取得的土地。租界者拥有土地的使用权,而土地的所有权仍属于原来的国家。课文中所出现的“租界地”是帝国主义国家强行占有我国的土地,他们想打着租界的幌子,其目的是把我国的土地据为己有。

会认的字

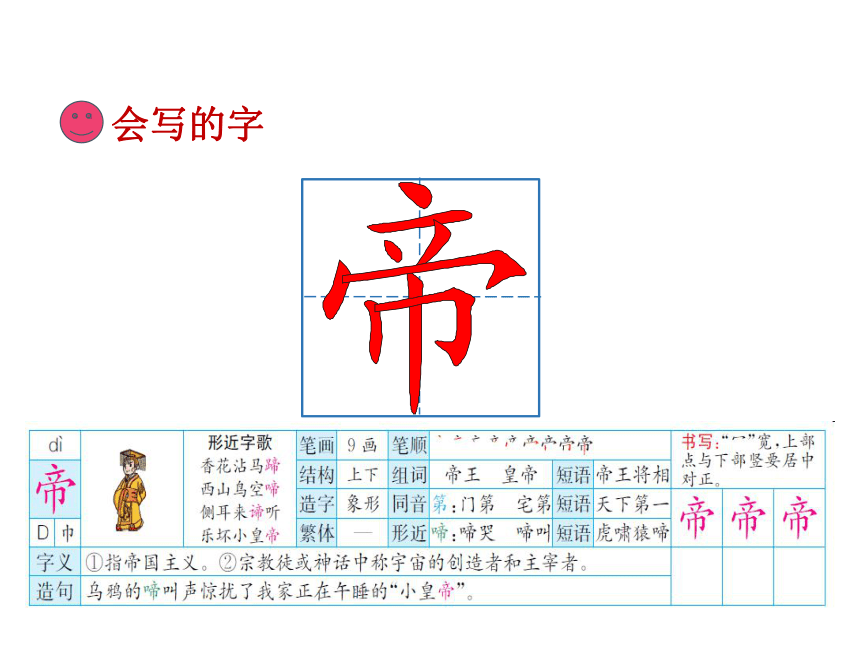

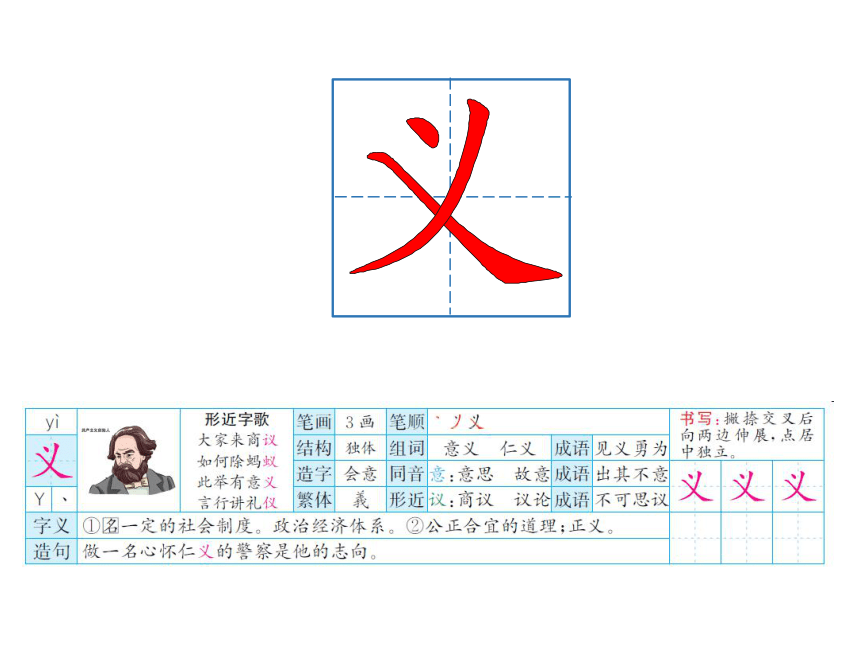

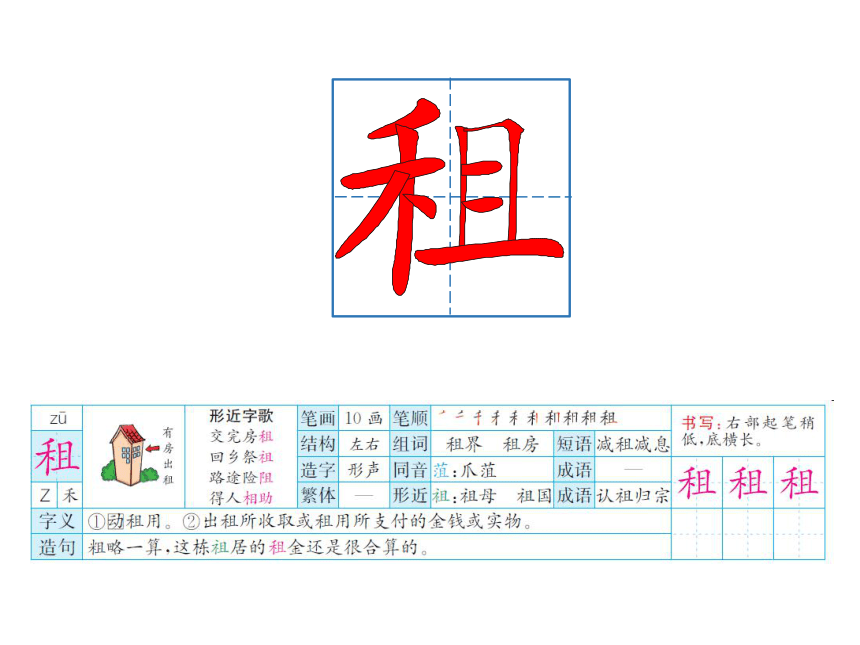

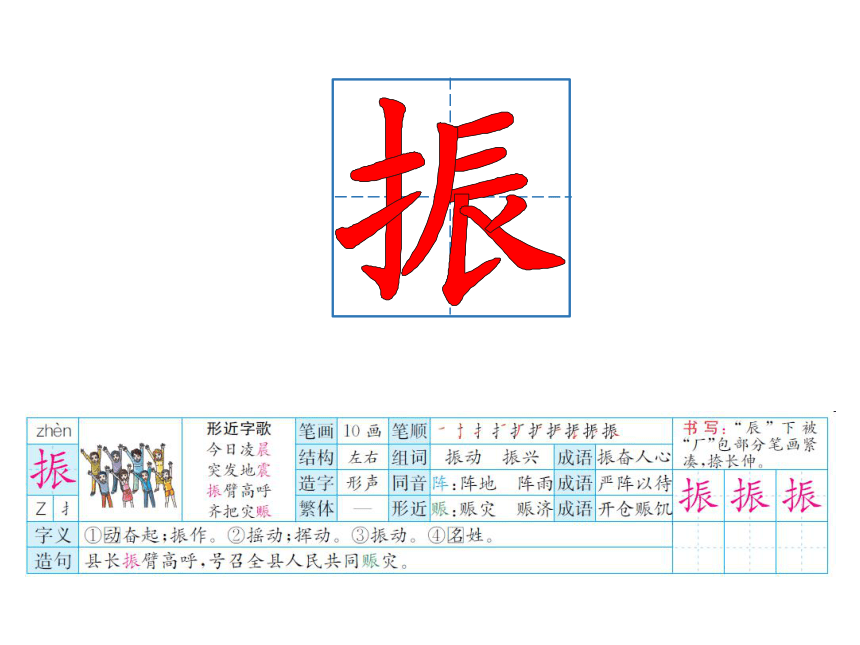

生字学习 会写的字

多音字

解喝 形近字

繁华—繁荣 疑惑—迷惑

得意扬扬—沾沾自喜 惩处—惩罚

胸怀—胸襟

近义词得意洋洋 疑惑—迷惑

相同点:“不明白,不清楚”的意思。

不同点:“疑惑”侧重指怀疑猜测。“迷惑”侧重指辨不清是非,不明底细。

运用示例:

1.小明对妈妈的话感到很( )。

2.我们要看清事物的本质,不能被表象所( )。

词语辨析疑惑迷惑反义词繁华—荒凉 左顾右盼—目不斜视

热闹—冷清 得意扬扬—垂头丧气

疑惑—确信 坚定—动摇

崛起—落后繁华荒凉词语学习焦点:比喻事情或道理引人注意的集中点。

造句:老王的儿子考上大学这件事成了村里的焦点。

打破沙锅问到底:指对事情的原委追问到底。

造句:小明是一个喜欢打破沙锅问到底的孩子,凡事非弄个水落石出不可。

疑惑不解:心里不明白,有疑问,无法解答。

造句:这个问题一直使我疑惑不解。风和日丽:天气晴朗暖和(多用于春天)。

造句:今天的天气真好,风和日丽。

灯红酒绿:形容都市或娱乐场所夜晚的繁荣景象,也形容寻欢作乐的腐化生活,。

造句:租界里的街道灯红酒绿。

耀武扬威:炫耀武力,显示威风。

造句:仗着权势耀武扬威的人,不会有好下场。

衣衫褴褛:衣服破破烂烂。

造句:那个衣衫褴褛的老人真是可怜。

得意扬扬:形容非常得意的样子。

造句:我们不能有了一点成绩就沾沾自喜,得意扬扬。

课文朗读点击以下图标即可播放 1.课文一共有几个自然段?

一共17个自然段。

2. 使周恩来立下“为中华之崛起而读书”这个志向的原因是什么?

周恩来亲眼目睹了帝国主义在中国横行霸道,中国人备受欺凌的场景,明白了“中华不振”的含义,认识到中国人要想不受帝国主义欺凌,就要振兴中华。因此,他立下了“为中华之崛起而读书”的远大志向。

整体感知 1.作者为什么要描写租界繁华热闹的景象?课文解读 对租界的描写属于环境描写,“灯红酒绿,热闹非凡”体现出这里的繁华热闹,与别处形成鲜明的对比,更能反衬出别处的萧条冷清、破败不堪。在中国的土地上,外国人过得富足,中国人却很贫穷,这一切都是因为“中华不振”。 2.课文写了少年周恩来的哪几件事?在这些事中,周恩来的心理活动是怎样变化的?从中可以看出少年周恩来是一个怎样的人?

课文写了三件事:

第一件事是周恩来刚到东北,听伯父说“中华不振”,他疑惑不解。

第二件事是在租界,周恩来目睹了帝国主义对中国人的欺凌,真正体会到了“中华不振”的含义,陷入沉思。

第三件事是修身课上,周恩来立下了远大志向——为中华之崛起而读书。

从这些事中可以看出,周恩来是一个胸怀祖国,有着远大抱负的人。 3.如何理解“为中华之崛起而读书”?

“崛起”是兴起的意思。上文写其他同学的读书目的是为明理、为做官、为挣钱、为吃饭,都是为了满足自己生活的需要;周恩来的“为中华之崛起而读书”,则是把个人的学习与民族振兴的大业联系起来,他不愿意自己的民族再这样软弱,不愿意自己的同胞再受到这样的欺凌,他要为祖国的兴盛和民族的振兴而学习、奋斗。 4.文中第8自然段写道:“他们急忙奔了过去,只见人群中有个衣衫褴褛的妇女正在哭诉着什么,一个大个子洋人则得意扬扬地站在一旁。 ”请问这个句子运用了什么修辞手法?反映了什么问题? 这句话运用了对比的修辞手法。“衣衫褴褛的妇女”的“哭诉”和“大个子洋人”的“得意扬扬”形成鲜明对比,反映出中国人受尽欺凌,帝国主义列强在中国作威作福的强盗行为。

5.作者围绕受害的妇女,主要描写了哪几种典型人物来反映“中华不振”? 主要描写了三种典型人物来反映“中华不振”。

一是洋人,代表的是帝国主义的嚣张与霸道。

二是耀武扬威的巡警,代表的是当时的中国政府,他们不为中国人主持公道,反而为外国人撑腰。

三是围观的人群,他们的表现反映了当时中国人敢怒不敢言的状况。衬托

衬托是通过对其他人或事物的记叙,从侧面形容、渲染,以达到突出主要描写对象、深化主题、提高文章感染力的艺术效果。

本文就三次运用衬托的写法突出主题。第一处是写租界的繁华热闹与别处大不相同,衬托旧中国萧条冷清、破败不堪的景象;第二处是在租界里,中国妇女有冤无处申,外国人得意扬扬,衬托出当时中国人地位低下;第三处是修身课上,别的同学都为满足自己的生活需要而读书,周恩来却“为中华之崛起而读书”,衬托出周恩来的志向远大。

写法借鉴 注意事项:我们运用衬托时 ,要宾主分明。作陪衬的事物或人物,与被陪衬的事物或人物,要让读者一看便清楚;千万不能喧宾夺主,冲淡了被陪衬的事物或人物。

1.七字成语。

打破沙锅问到底 人心不足蛇吞象

赔了夫人又折兵 心有灵犀一点通

行百里者半九十 多行不义必自毙

大水冲了龙王庙 解铃还须系铃人

不到黄河心不死 画虎不成反类犬

拓展延伸2. 关于爱国的名言。

天下兴亡,匹夫有责。

——顾炎武

苟利国家生死以,岂因祸福趋避之。

——林则徐

我们爱我们的民族,这是我们自信心的源泉。

——周恩来

12岁的周恩来刚到东北,就听伯父叹着气说“中华不振”,这使他疑惑不解。周恩来在_________里亲眼目睹中国妇女____________,中国巡警不但不__________________,反而训斥____________;而围观的中国人都敢怒不敢言,这使周恩来真正体会到“中华不振”。 在修身课上,周恩来在全班同学面前表明了自己的心迹:要“_____________________”。

。一通租界被洋人欺负惩处肇事的洋人为中华之崛起而读书课堂小结

为中华之崛

起而读书结构图示听到“中华之不振” ——疑惑不解租界

见闻外国人得意扬扬

中国人忍气吞声立下宏志同学读书:升官发财、满足自己

周恩来读书:为中华之崛起博大胸襟

远大志向1.写近义词。

繁华—( ) 疑惑—( ) 惩处—( )

2.写反义词。

繁华—( ) 热闹—( ) 疑惑—( )

3.给下列生字组词。

帝( )( ) 振( )( )

惩( )( ) 巡( )( )

闯( ) ( ) 义( )( )当堂测试繁荣困惑惩罚荒凉冷清确信皇帝帝王振作振兴惩罚惩戒巡逻巡查闯关闯入义气义工 我有个问题想和大家讨论:使周恩来立下“为中华之崛起而读书”这个志向的原因是什么?

课后习题 原因:周恩来亲眼目睹了帝国主义在中国横行霸道,中国人备受欺凌的场景,明白了“中华不振”的含义,认识到中国人要想不受帝国主义欺凌,就要振兴中华。因此,他立下了“为中华之崛起而读书”的远大志向。

灯红酒绿 耀武扬威 衣衫褴褛

得意扬扬 铿锵有力 课文中用了许多四个字的词语,如,“风和日丽”“热闹非凡”,我要找一找,再抄下来。谢谢观看

新中国成立后,周恩来同志先后担任政务院总理、国务院总理长达26年。 1949~1958年曾兼任外交部长。知识链接 1954年率中国代表团参加日内瓦会议,在会上提出作为国与国关系准则的和平共处五项原则。

1955年在万隆会议上主张和平共处 ,反对殖民主义,提倡求同存异、协商一致,使中国独立自主的和平外交政策得到积极贯彻。

1976年1月8日不幸逝世,人民为了纪念中国这位伟大的总理,数百万群众自发走向街头,十里长街送总理。

十里长街送总理 租界 就是一国以租借的名义,在别的国家取得的土地。租界者拥有土地的使用权,而土地的所有权仍属于原来的国家。课文中所出现的“租界地”是帝国主义国家强行占有我国的土地,他们想打着租界的幌子,其目的是把我国的土地据为己有。

会认的字

生字学习 会写的字

多音字

解喝 形近字

繁华—繁荣 疑惑—迷惑

得意扬扬—沾沾自喜 惩处—惩罚

胸怀—胸襟

近义词得意洋洋 疑惑—迷惑

相同点:“不明白,不清楚”的意思。

不同点:“疑惑”侧重指怀疑猜测。“迷惑”侧重指辨不清是非,不明底细。

运用示例:

1.小明对妈妈的话感到很( )。

2.我们要看清事物的本质,不能被表象所( )。

词语辨析疑惑迷惑反义词繁华—荒凉 左顾右盼—目不斜视

热闹—冷清 得意扬扬—垂头丧气

疑惑—确信 坚定—动摇

崛起—落后繁华荒凉词语学习焦点:比喻事情或道理引人注意的集中点。

造句:老王的儿子考上大学这件事成了村里的焦点。

打破沙锅问到底:指对事情的原委追问到底。

造句:小明是一个喜欢打破沙锅问到底的孩子,凡事非弄个水落石出不可。

疑惑不解:心里不明白,有疑问,无法解答。

造句:这个问题一直使我疑惑不解。风和日丽:天气晴朗暖和(多用于春天)。

造句:今天的天气真好,风和日丽。

灯红酒绿:形容都市或娱乐场所夜晚的繁荣景象,也形容寻欢作乐的腐化生活,。

造句:租界里的街道灯红酒绿。

耀武扬威:炫耀武力,显示威风。

造句:仗着权势耀武扬威的人,不会有好下场。

衣衫褴褛:衣服破破烂烂。

造句:那个衣衫褴褛的老人真是可怜。

得意扬扬:形容非常得意的样子。

造句:我们不能有了一点成绩就沾沾自喜,得意扬扬。

课文朗读点击以下图标即可播放 1.课文一共有几个自然段?

一共17个自然段。

2. 使周恩来立下“为中华之崛起而读书”这个志向的原因是什么?

周恩来亲眼目睹了帝国主义在中国横行霸道,中国人备受欺凌的场景,明白了“中华不振”的含义,认识到中国人要想不受帝国主义欺凌,就要振兴中华。因此,他立下了“为中华之崛起而读书”的远大志向。

整体感知 1.作者为什么要描写租界繁华热闹的景象?课文解读 对租界的描写属于环境描写,“灯红酒绿,热闹非凡”体现出这里的繁华热闹,与别处形成鲜明的对比,更能反衬出别处的萧条冷清、破败不堪。在中国的土地上,外国人过得富足,中国人却很贫穷,这一切都是因为“中华不振”。 2.课文写了少年周恩来的哪几件事?在这些事中,周恩来的心理活动是怎样变化的?从中可以看出少年周恩来是一个怎样的人?

课文写了三件事:

第一件事是周恩来刚到东北,听伯父说“中华不振”,他疑惑不解。

第二件事是在租界,周恩来目睹了帝国主义对中国人的欺凌,真正体会到了“中华不振”的含义,陷入沉思。

第三件事是修身课上,周恩来立下了远大志向——为中华之崛起而读书。

从这些事中可以看出,周恩来是一个胸怀祖国,有着远大抱负的人。 3.如何理解“为中华之崛起而读书”?

“崛起”是兴起的意思。上文写其他同学的读书目的是为明理、为做官、为挣钱、为吃饭,都是为了满足自己生活的需要;周恩来的“为中华之崛起而读书”,则是把个人的学习与民族振兴的大业联系起来,他不愿意自己的民族再这样软弱,不愿意自己的同胞再受到这样的欺凌,他要为祖国的兴盛和民族的振兴而学习、奋斗。 4.文中第8自然段写道:“他们急忙奔了过去,只见人群中有个衣衫褴褛的妇女正在哭诉着什么,一个大个子洋人则得意扬扬地站在一旁。 ”请问这个句子运用了什么修辞手法?反映了什么问题? 这句话运用了对比的修辞手法。“衣衫褴褛的妇女”的“哭诉”和“大个子洋人”的“得意扬扬”形成鲜明对比,反映出中国人受尽欺凌,帝国主义列强在中国作威作福的强盗行为。

5.作者围绕受害的妇女,主要描写了哪几种典型人物来反映“中华不振”? 主要描写了三种典型人物来反映“中华不振”。

一是洋人,代表的是帝国主义的嚣张与霸道。

二是耀武扬威的巡警,代表的是当时的中国政府,他们不为中国人主持公道,反而为外国人撑腰。

三是围观的人群,他们的表现反映了当时中国人敢怒不敢言的状况。衬托

衬托是通过对其他人或事物的记叙,从侧面形容、渲染,以达到突出主要描写对象、深化主题、提高文章感染力的艺术效果。

本文就三次运用衬托的写法突出主题。第一处是写租界的繁华热闹与别处大不相同,衬托旧中国萧条冷清、破败不堪的景象;第二处是在租界里,中国妇女有冤无处申,外国人得意扬扬,衬托出当时中国人地位低下;第三处是修身课上,别的同学都为满足自己的生活需要而读书,周恩来却“为中华之崛起而读书”,衬托出周恩来的志向远大。

写法借鉴 注意事项:我们运用衬托时 ,要宾主分明。作陪衬的事物或人物,与被陪衬的事物或人物,要让读者一看便清楚;千万不能喧宾夺主,冲淡了被陪衬的事物或人物。

1.七字成语。

打破沙锅问到底 人心不足蛇吞象

赔了夫人又折兵 心有灵犀一点通

行百里者半九十 多行不义必自毙

大水冲了龙王庙 解铃还须系铃人

不到黄河心不死 画虎不成反类犬

拓展延伸2. 关于爱国的名言。

天下兴亡,匹夫有责。

——顾炎武

苟利国家生死以,岂因祸福趋避之。

——林则徐

我们爱我们的民族,这是我们自信心的源泉。

——周恩来

12岁的周恩来刚到东北,就听伯父叹着气说“中华不振”,这使他疑惑不解。周恩来在_________里亲眼目睹中国妇女____________,中国巡警不但不__________________,反而训斥____________;而围观的中国人都敢怒不敢言,这使周恩来真正体会到“中华不振”。 在修身课上,周恩来在全班同学面前表明了自己的心迹:要“_____________________”。

。一通租界被洋人欺负惩处肇事的洋人为中华之崛起而读书课堂小结

为中华之崛

起而读书结构图示听到“中华之不振” ——疑惑不解租界

见闻外国人得意扬扬

中国人忍气吞声立下宏志同学读书:升官发财、满足自己

周恩来读书:为中华之崛起博大胸襟

远大志向1.写近义词。

繁华—( ) 疑惑—( ) 惩处—( )

2.写反义词。

繁华—( ) 热闹—( ) 疑惑—( )

3.给下列生字组词。

帝( )( ) 振( )( )

惩( )( ) 巡( )( )

闯( ) ( ) 义( )( )当堂测试繁荣困惑惩罚荒凉冷清确信皇帝帝王振作振兴惩罚惩戒巡逻巡查闯关闯入义气义工 我有个问题想和大家讨论:使周恩来立下“为中华之崛起而读书”这个志向的原因是什么?

课后习题 原因:周恩来亲眼目睹了帝国主义在中国横行霸道,中国人备受欺凌的场景,明白了“中华不振”的含义,认识到中国人要想不受帝国主义欺凌,就要振兴中华。因此,他立下了“为中华之崛起而读书”的远大志向。

灯红酒绿 耀武扬威 衣衫褴褛

得意扬扬 铿锵有力 课文中用了许多四个字的词语,如,“风和日丽”“热闹非凡”,我要找一找,再抄下来。谢谢观看

同课章节目录

- 第一组

- 1 观潮

- 2 雅鲁藏布大峡谷

- 3 鸟的天堂

- 4 火烧云

- 第二组

- 5 古诗两首

- 6 爬山虎的脚

- 7 蟋蟀的住宅

- 8 世界地图引出的发现

- 第三组

- 9 巨人的花园

- 10 幸福是什么

- 11 去年的树

- 12 小木偶的故事

- 第四组

- 13 白鹅

- 14 白公鹅

- 15 猫

- 16 母鸡

- 第五组

- 17 长城

- 18 颐和园

- 19 秦兵马俑

- 第六组

- 20 古诗两首

- 21 搭石

- 22 跨越海峡的生命桥

- 23 卡罗纳

- 24 给予是快乐的

- 第七组

- 25 为中华之崛起而读书

- 26 那片绿绿的爬山虎

- 27 乌塔

- 28* 尺有所短 寸有所长

- 第八组

- 29 呼风唤雨的世纪

- 30* 电脑住宅

- 31 飞向蓝天的恐龙

- 32 飞船上的特殊乘客

- 选读课文

- 1 延安,我把你追寻

- 2 五彩池

- 3 小青石

- 4 麻雀

- 5 迷人的张家界

- 6 一个苹果

- 7 真实的高度

- 8 人造发光植物