2018—2019学年高中语文新人教版选修《中国古代诗歌散文欣赏》试题:第06课春江花月夜(含解析)

文档属性

| 名称 | 2018—2019学年高中语文新人教版选修《中国古代诗歌散文欣赏》试题:第06课春江花月夜(含解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 89.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-11-19 08:21:32 | ||

图片预览

文档简介

第06课 春江花月夜

1.作家作品

张若虚,(约660—约720), 诗人。曾任兖州兵曹。中宗神龙(705—707)年间,他与贺知章、贺朝、万齐融、邢巨、包融等俱以文词俊秀驰名于京都,与贺知章、张旭、包融并称为“ ”。其诗描写细腻,音节和谐,清丽开宕,富有情韵,在从六朝到唐的诗风转变中有重要地位。但受六朝柔靡诗风影 响,常露人生无常之感。诗作大部散佚,《全唐诗》仅存2首,其一为《春江花月夜》,乃千古绝唱,是一篇脍炙人口的名作,有“ ”之誉。被闻一多先生誉为“ ”(《宫体诗的自赎》)一生仅留下两首诗的张若虚,也因这一首诗,“孤篇横绝,竟为大家”。

2.诗歌背景

《春江花月夜》是乐府旧题,属《清商曲》中的《吴声歌》。其曲调,或说创自陈后主叔宝,或说创自隋炀帝杨广。据杜佑《通典》记载,武则天长安年间,该曲调尚在流传。郭茂倩《乐府诗集》录有《春江花月夜》数首,其余人的作品,内容大都是敷衍题目而描写景色,或稍涉脂粉;形式则或为五言四句,或为五言六句,体制短小,格局拘束。张若虚作此诗,虽说也是沿袭了前人写旧题乐府诗往往敷衍题目的常例,但其内容有所开拓,篇制大为扩展,格调与境界更是远在同题诸作之上,有“孤篇压倒全唐”之誉。

3.给下面加点的字注音。

滟滟( )清风浦( )霰( ) 暮霭( )细雨霏霏( )捣衣砧( ) 皎皎( )

纤尘( )纤绳( ) 扁舟( )扁平( ) 碣石( ) 谒见( ) 遏制( )芳甸( )

4.词语解释

(1)滟滟: (2)芳甸:

(3)霰: (4)浦:

(5)扁舟子: (6)明月楼:

(7)徘徊: (8)碣石: (9)潇湘:

1.初唐 吴中四士 “孤篇压倒全唐” “诗中的诗,顶峰上的顶峰”

3.yàn pǔ xiàn ǎi fēi zhēn jiǎo xiān qiàn piān biǎn jié yè è diàn

4.(1)滟滟:水中月光闪烁荡漾的样子。

(2)芳甸:芳草丰茂的原野。甸,郊外之地。

(3)霰:空中降落的白色不透明的小冰粒。形容月光下春花晶莹洁白。

(4)浦:水边。

(5)扁舟子:飘荡江湖的游子。扁舟,小舟。

(6)明月楼:指月下楼中的闺妇。三国魏曹植的《七哀》诗:“明月照高楼,流光正徘徊。上有愁思妇,悲叹有余哀。”张若虚化用了这首诗的意思。

(7)徘徊:指月光偏照闺楼,徘徊不去,令人不胜其相思之苦。

(8)碣石:山名,在今河北昌黎县。

(9)潇湘:潇水与湘水,二水在湖南零陵合流后流入洞庭湖。潇湘与碣石一南一北,暗指路途遥远,相聚无望。

1.找出写有月的诗句,品读这些诗句,思考全诗写了月的几种状态?

写了月的四种状态,即初生的月(海上明月共潮生)——高悬的孤月(皎皎空中孤月轮)——西斜的月(江潭落月复西斜)——落月(落月摇情满江树)

从月生到月落,这是一条时间线索。

2.江天一色,毫无纤尘,皎皎孤月,高悬夜空,情思涌动,不绝如缕。望着高悬于空中的那轮皎洁而孤独的明月,诗人想到了什么?用原文回答。

从“江畔何人初见月”到“但见长江送流水”。“江畔何人初见月?江月何年初照人”“何人”“何年”见诗人对月的苦苦追问和思索,这两个问题,诗人能不能解答?我们能不能解答?都不能。所以诗人的思路进行了第一次切换,不是正面回答这个问题,而是转入了下一句——“人生代代无穷已,江月年年望相似”。

3.“人生代代无穷已,江月年年只相似”与以下诗句包含的哲理有什么不同?

曹植《送应氏》:“天地无终极,人命若朝霜。”阮籍《咏怀》:“人生若尘露,天道邈悠悠。”

曹植和阮籍感慨宇宙永恒,人生短暂。张若虚在此处却别开生面,他的思想没有陷入前人窠臼,而是翻出了新意:“人生代代无穷已,江月年年望相似。”人的生命是短暂即逝的,而人类的存在则是绵延久长的,因之“代代无穷已”的人生就和“年年望相似”的明月得以共存。这是诗人从大自然的美景中感受到的一种欣慰。诗人虽有对人生短暂的感伤,但并不是颓废与绝望,而是缘于对人生的追求与热爱。所以有人说这是少年似的哀叹,轻烟似的惆怅。

这也就奠定了全诗的基调:“哀而不伤”,使我们得以聆听到初盛唐时代之音的回响。

4.在游子思妇相思的图景中,哪些诗句表现了月亮的多情?“徘徊”一词的有何表达作用?

(1)“可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。”及“落月摇情满江树”。

(2)写出月因浮云游动,光影明灭不定的动态;拟人手法,赋予月亮人的灵性,它似乎也为思妇而伤心、对她怜悯,不忍离去;与后文的“卷不去”“拂还来”相呼应,写出月亮的不忍之心。岂料思妇触景生情,反而思念尤甚。这“卷不去”,“拂还来”的既是月色,也是思妇绵绵不绝的相思之情。

5.赏析“落月摇情满江树”一句。

此句采用了化虚为实的表现方法,通过一个“摇”字将无形的离情写得形象可感,也使整幅画面充满了动感。一个“摇”字,可以让人联想到月光的浮动,开满鲜花的树林在微风中的摇动,浩阔无垠的江面上水波的荡漾。同时让读者仿佛看到缭乱不宁的别绪离情伴随着残月的余辉散落在江边的树林里,让读者仿佛听到这离情飘落时还伴随着细碎、空灵的风铃的声响。一个“满”字让人感觉春江花月夜的美景中的每一个角落都充溢着、荡漾着、萦绕着这种浓郁的、哀婉的但又略带甜蜜的相思之情。这份哀而不伤的离情洒落在江树上,也洒落在读者心上,情韵袅袅,摇曳生姿,令人心醉神迷。

1.下列画线字的注音,全部正确的一项是

A.滟滟(yàn) 芳甸(diàn) 似霰(sǎn) 汀上(tīng)

B.青枫(fēng) 浦上(pǔ) 徘徊(pái) 皎皎(jiǎo)

C.妆镜(zhuāng) 捣衣(dǎo) 砧上(zhān) 潜跃(qián)

D.悠悠 (yōu) 江潭(tán) 碣石(hé) 潇湘(xiāo)

2.下面各项中无错别字的一组是

A.春江潮水联海平,海上明月共潮生。

B.江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。

C.可怜楼上月徘徊,应照离人状镜台。

D.玉户帘中卷不去,捣衣钻上拂还来。

3.下列诗句中,在诵读时音节停顿不正确的一项是

A.春江/潮水/连海/平。海上/明月/共潮/生

B.不知/江月/待/何人。但见/长江/送/流水

C.谁家/今夜/扁舟子?何处/相思/明月楼

D.昨夜/闲潭/梦/落花。可怜/春半/不/还家

4.下列画线词解释不正确的一项是

A.愿逐月华流照君 逐:逐渐

B.月照花林皆似霰 霰:雪珠

C.青枫浦上不胜愁 胜:承受

D.应照离人妆镜台 离人:此处指思妇

5.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一组是

①花朝节是古时人们爱花赏花的一个重要节日,其浪漫程度可以媲美中秋赏月。 ,众生云集,赏月色,观花影,其乐融融。

②清澈得不可思议的海水,碧蓝得如同画卷的蓝天,再加上沙滩、阳光、海风……如此 ,仿佛就是为天下有情人而设。

③苏轼一直卷在政治漩涡之中,但是他 ,高高超越于蝇营狗苟的政治勾当之上,不忮不求,率性坦荡。

A.良辰美景 花朝月夕 光风霁月

B.光风霁月 良辰美景 花朝月夕

C.良辰美景 光风霁月 花朝月夕

D.花朝月夕 光风霁月 良辰美景

6.下列句中加线的词语意义相同的一组是

A.但见长江送流水 但使龙城飞将在

B.人生代代无穷已 悟已往之不谏

C.江流宛转绕芳甸 宛转蛾眉马前死

D.可怜春半不还家 可怜光彩生门户

7.下列对《春江花月夜》的解说,不正确的一项是

A.全诗共三十六句,共换八韵。全诗随着韵脚的转换变化,平仄交错运用,一唱三叹,前呼后应,音乐节奏感强烈而优美。

B.诗人仰望明月,不由自主地对宇宙生成、人类本源、人的生存状态进行追问。这种追问是人类永恒的哲学命题,使得诗的意境浑厚博大,深沉旷远。

C.“白云”四句总写在春江花月夜中思妇与游子的两地思念之情。“白云”“青枫浦”托物寓情,白云飘忽,象征“扁舟子”的行踪不定。

D.全诗以月为主体。“月”是诗中情景交融之物,诗情随着月轮的升落而起伏曲折。月在一夜之间经历了升起——高悬——西斜——落下的过程。

8.下列有关文学常识的表述,不恰当的一项是

A.《春江花月夜》这首诗被闻一多称为“诗中的诗,顶峰上的顶峰”。

B.张若虚在唐开元初与贺知章、张九龄、包融号称“吴中四士”。

C.《春江花月夜》一诗中“青枫浦上不胜愁”一句化用了“湛湛江水兮上有枫,目极千里兮伤春心”和“送美人兮南浦”几句诗。

D.《春江花月夜》是乐府《清商曲·吴声歌》旧题。

9.下列各句中,画线的词语使用恰当的一项是

A.身为王室后裔的杰克,虽然只有十七岁,又是第一次参加如此重要的媒体见面会,但他应对自如,沉稳风趣,性情乖张,表现出了良好的教养。

B.近年来,我们克服了地震、洪水等自然灾害,平稳渡过了金融危机,取得了令全世界为之侧目的成就,国际地位得到大幅度提升。

C.大学毕业刚刚进入加工厂的那段时光,夏天的闷热、蚊子的叮咬、往返路程的遥远无一不在与人过意不去,而今也都成了美好的回忆。

D.领导干部应该多到基层,深入调查研究,帮助群众解决实际困难和问题,把精力花在推进工作落实、提高效率上,不能粗枝大叶,大而化之。

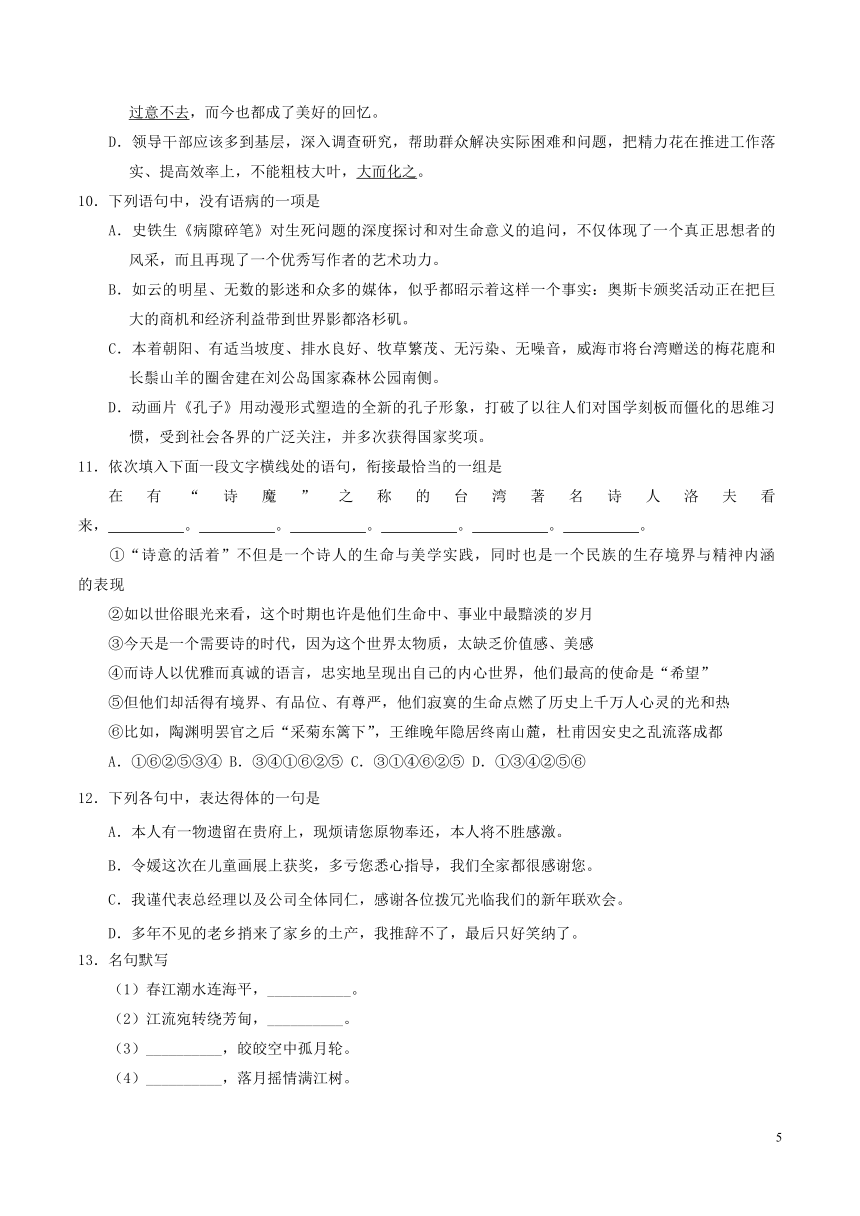

10.下列语句中,没有语病的一项是

A.史铁生《病隙碎笔》对生死问题的深度探讨和对生命意义的追问,不仅体现了一个真正思想者的风采,而且再现了一个优秀写作者的艺术功力。

B.如云的明星、无数的影迷和众多的媒体,似乎都昭示着这样一个事实:奥斯卡颁奖活动正在把巨大的商机和经济利益带到世界影都洛杉矶。

C.本着朝阳、有适当坡度、排水良好、牧草繁茂、无污染、无噪音,威海市将台湾赠送的梅花鹿和长鬃山羊的圈舍建在刘公岛国家森林公园南侧。

D.动画片《孔子》用动漫形式塑造的全新的孔子形象,打破了以往人们对国学刻板而僵化的思维习惯,受到社会各界的广泛关注,并多次获得国家奖项。

11.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是

在有“诗魔”之称的台湾著名诗人洛夫看来, 。 。 。 。 。 。

①“诗意的活着”不但是一个诗人的生命与美学实践,同时也是一个民族的生存境界与精神内涵的表现

②如以世俗眼光来看,这个时期也许是他们生命中、事业中最黯淡的岁月

③今天是一个需要诗的时代,因为这个世界太物质,太缺乏价值感、美感

④而诗人以优雅而真诚的语言,忠实地呈现出自己的内心世界,他们最高的使命是“希望”

⑤但他们却活得有境界、有品位、有尊严,他们寂寞的生命点燃了历史上千万人心灵的光和热

⑥比如,陶渊明罢官之后“采菊东篱下”,王维晚年隐居终南山麓,杜甫因安史之乱流落成都

A.①⑥②⑤③④ B.③④①⑥②⑤ C.③①④⑥②⑤ D.①③④②⑤⑥

12.下列各句中,表达得体的一句是

A.本人有一物遗留在贵府上,现烦请您原物奉还,本人将不胜感激。

B.令媛这次在儿童画展上获奖,多亏您悉心指导,我们全家都很感谢您。

C.我谨代表总经理以及公司全体同仁,感谢各位拨冗光临我们的新年联欢会。

D.多年不见的老乡捎来了家乡的土产,我推辞不了,最后只好笑纳了。

13.名句默写

(1)春江潮水连海平,___________。

(2)江流宛转绕芳甸,__________。

(3)__________,皎皎空中孤月轮。

(4)__________,落月摇情满江树。

14.将下面的长句改写成三个语意连贯的短句。

唐代诗人张若虚笔下那姣好和媚人的被中国人寄托了无尽的美好想象和幸福向往的在人们心目中是圣洁、美好、吉祥的象征的明月常常在皓月当空、清辉泻地的夜晚激起异乡游子炽烈的乡思。

(一)阅读下面的文字,回答问题。

春江花月夜(节选)

张若虚

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼?

可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

不知乘月几人归,落月摇情满江树。

1.诗歌前八句描绘了怎样的画面?请结合诗歌内容简要分析。

2.请简要赏析“玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来”两句。

3.前人认为这首诗的基调是“哀而不伤”,谈谈你的看法。

(二)阅读下面的诗歌,回答问题。

代答闺梦还

张若虚

关塞年华早,楼台别望违。

试衫著暖气,开镜觅春晖。

燕入窥罗幕,蜂来上画衣。

情催桃李艳,心寄管弦飞。

妆洗朝相待,风花暝不归。

梦魂何处入,寂寂掩重扉。

1.诗的前两句为我们展现了一幅怎样的场景?

2.诗中表达了主人公怎样的思想情感?本诗在表达这一情感时运用了哪些表现手法?

(三)阅读下面的诗歌,回答问题。

秋夜曲

张仲素

丁丁漏水夜何长,漫漫轻云露月光。

秋逼暗虫通夕响,征衣未寄莫飞霜。

秋闺思(其一)

张仲素

碧窗斜月蔼深晖,愁听寒螀泪湿衣。

梦里分明见关塞,不知何路向金微【注】。

【注】金微:金微山,即今阿尔泰山,是当时边关要塞所在。

1.两首诗通过对秋虫的鸣叫的描写分别表达了思妇怎样的情感?请结合诗歌内容简要分析。

2.两首诗在刻画人物形象上有何相同点?请结合诗句任意选取两点简要分析。

【2015年高考湖南卷】阅读下面的古诗,完成题目。

君不见魏武草创争天禄,群雄睚眦相驰逐。

昼携壮士破坚阵,夜接词人赋华屋。

都邑缭绕西山阳,桑榆漫漫漳河曲。

城郭为虚①人改代,但有西园明月在。

邺傍高冢多贵臣,蛾眉曼睩共灰尘。

试上铜台歌舞处,唯有秋风愁杀人。

(张说《鄴都引》,选自《全唐诗》)

江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

江畔何人初见月,江月何年初照人?

人生代代无穷已,江月年年只相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

(选自普通高中语文选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》)

【注】虚:废墟。

1.第二段诗句节选自唐代诗人张若虚的《 》。

2.请赏析两诗中画横线诗句所抒发的人生感悟的差异。

1.B

【解析】A项,“霰”读xiàn。C项,“砧”读zhēn。D项,“碣”读jié。

2.B

【解析】A项,联—连;C项,状—妆;D项,钻—砧。

3.A

【解析】本题考查文言断句的能力。A项,正确断句应为“春江/潮水/连/海平,海上/明月/共/潮生”。

4.A

【解析】逐:追随。

5.A

7.A

【解析】四句一换韵,共换九韵。

8.B

【解析】张九龄,应为张旭。

9.D

【解析】本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。A项,“乖张”:怪僻,不讲情理;不顺。B项,“侧目”:不敢从正面看,斜着眼睛看,形容畏惧而又愤恨。C项,“过意不去”:心中不安,多含抱歉。D项,“大而化之”:原指使美德发扬光大,进入化境,现常用来表示做事疏忽大意,马马虎虎。

10.B

【解析】本题考查辨析并修改病句的能力。A项,不合逻辑,递进关系颠倒;C项,成分残缺,在“无噪音”后加“的原则”;D项,搭配不当,将“塑造的”改为“塑造了”。

11.B

【解析】本题考查语言表达简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动的能力。此段文字的逻辑是先谈这是需要诗的时代及其原因③,紧接谈诗人的使命④,注意“因为”和“而”的衔接。接着谈诗人诗意活法的意义①,接着举例⑥,而②⑤都是对⑥的分析,根据“也许是”和“但”的逻辑关系,知先②再⑤。

12.C

(一)

1.诗歌前八句描写了一幅轻彩淡痕、澄清恬静、神韵飞动的春江花月夜图。春江的潮水涌动,仿佛和大海连在一起,气势宏伟,这时一轮明月伴着潮水冉冉而生,明月和江潮相互辉映,波光粼粼,哪一处春江都在明月的朗照下。江水弯弯曲曲地绕过开满花草的郊野,花林闪着银光,空中月光似天降流霜,江畔白沙和月光融成白茫茫一片。

【解析】本题问前八句描写了怎样的画面,作答时,可先总结,概括出这是一幅怎样的画面,然后具体分析前八句是怎样体现这一画面的。也可先具体分析,然后总结。

2.诗篇把“月”拟人化,它要和思妇做伴,为她解愁,因而把柔和的月光洒在玉户帘上、捣衣砧上。岂料思妇触景生情,反而思念尤甚。她想赶走这恼人的月色,可是月色“卷不去”“拂还来”,真诚地依恋着她。这“卷不去”“拂还来”的既是月色,又是思妇绵绵不断的相思,生动地表现出思妇内心的惆怅和迷惘。

【解析】赏析诗句时,首先要抓住诗句中的关键词语,如“卷不去”“拂还来”等,理解诗句的意思,明确诗句有没有使用什么表现手法;然后结合整首诗,分析该诗句表现了怎样的思想感情。

3.诗歌表达了思妇的闺怨之情、游子的思乡之感等,但更多的是诗人对人生的深刻认识:人生短暂而宇宙永恒。本诗歌有悲伤的基调,但更多的表现的是对短暂人生的热爱和期待。

【解析】“哀而不伤”的意思是悲哀而不过分,多形容诗歌、音乐等具有中和之美。换句话说就是诗歌表达的是哀伤之情,但还有积极情绪蕴含其中。这首诗表达了思妇的闺怨之情、游子的思乡之感等,但诗歌更多的表达的是对人生的热爱和期待。

(二)

1.诗的前两句为我们展现了一幅年轻丈夫与妻子分离的凄清动人场面,丈夫为戍守边疆,无奈与心爱的妻子分别,而妻子只能站在楼台之上望着一步三回头的丈夫。

(三)

1.《秋夜曲》:用秋虫的彻夜鸣叫点明秋天的到来,以此引发思妇对戍边丈夫的思念和担忧之情。《秋闺思(其一)》:写思妇从梦中惊醒后彻夜难眠,秋虫的鸣叫让她泪湿衣襟,突出了思妇的哀伤和对丈夫的思念。

【解析】本题考查赏析诗歌的思想内容。这是一道比较型试题,解答时,要抓住诗歌中的关键词句,如通过第一首诗歌中的“秋逼”“通夕响”“征衣未寄莫飞霜”可知,体现了思妇对戍边丈夫的思念和担忧;通过第二首诗歌中的“愁听”“泪湿衣”“梦里”“金微”可知,体现了思妇泪湿衣襟,表达了对戍边丈夫的思念。

2.①都通过描写秋夜的漫长来刻画抒情女主人公独守空闺,深夜不眠的孤寂形象。《秋夜曲》通过描写漏水的“丁丁”、轻云的“漫漫”和秋虫的“通夕响”等表现了秋夜的漫长;《秋闺思(其一)》通过描写透过碧窗的“斜月”“寒螀”的叫声等表现了秋夜的漫长。②都寓情于景。两首诗都把抒情女主人公对戍边丈夫的思念之情隐含在描写的景物之中。

【解析】本题考查赏析诗歌的人物形象。由第1题的题干可知,这两首诗歌描写的都是思妇,都表现了秋夜里思妇对戍边丈夫的思念之情。具体赏析时,要结合诗句选取两点进行阐述。

1.春江花月夜

【解析】回答此题,首先要读懂全诗大意,县分析两首诗中所表现出来的人生感悟,然后抓住题干中“人生感悟的差异”一语,对两首诗中抒发人生感悟的诗句进行分析,最后才归纳作答。

1.作家作品

张若虚,(约660—约720), 诗人。曾任兖州兵曹。中宗神龙(705—707)年间,他与贺知章、贺朝、万齐融、邢巨、包融等俱以文词俊秀驰名于京都,与贺知章、张旭、包融并称为“ ”。其诗描写细腻,音节和谐,清丽开宕,富有情韵,在从六朝到唐的诗风转变中有重要地位。但受六朝柔靡诗风影 响,常露人生无常之感。诗作大部散佚,《全唐诗》仅存2首,其一为《春江花月夜》,乃千古绝唱,是一篇脍炙人口的名作,有“ ”之誉。被闻一多先生誉为“ ”(《宫体诗的自赎》)一生仅留下两首诗的张若虚,也因这一首诗,“孤篇横绝,竟为大家”。

2.诗歌背景

《春江花月夜》是乐府旧题,属《清商曲》中的《吴声歌》。其曲调,或说创自陈后主叔宝,或说创自隋炀帝杨广。据杜佑《通典》记载,武则天长安年间,该曲调尚在流传。郭茂倩《乐府诗集》录有《春江花月夜》数首,其余人的作品,内容大都是敷衍题目而描写景色,或稍涉脂粉;形式则或为五言四句,或为五言六句,体制短小,格局拘束。张若虚作此诗,虽说也是沿袭了前人写旧题乐府诗往往敷衍题目的常例,但其内容有所开拓,篇制大为扩展,格调与境界更是远在同题诸作之上,有“孤篇压倒全唐”之誉。

3.给下面加点的字注音。

滟滟( )清风浦( )霰( ) 暮霭( )细雨霏霏( )捣衣砧( ) 皎皎( )

纤尘( )纤绳( ) 扁舟( )扁平( ) 碣石( ) 谒见( ) 遏制( )芳甸( )

4.词语解释

(1)滟滟: (2)芳甸:

(3)霰: (4)浦:

(5)扁舟子: (6)明月楼:

(7)徘徊: (8)碣石: (9)潇湘:

1.初唐 吴中四士 “孤篇压倒全唐” “诗中的诗,顶峰上的顶峰”

3.yàn pǔ xiàn ǎi fēi zhēn jiǎo xiān qiàn piān biǎn jié yè è diàn

4.(1)滟滟:水中月光闪烁荡漾的样子。

(2)芳甸:芳草丰茂的原野。甸,郊外之地。

(3)霰:空中降落的白色不透明的小冰粒。形容月光下春花晶莹洁白。

(4)浦:水边。

(5)扁舟子:飘荡江湖的游子。扁舟,小舟。

(6)明月楼:指月下楼中的闺妇。三国魏曹植的《七哀》诗:“明月照高楼,流光正徘徊。上有愁思妇,悲叹有余哀。”张若虚化用了这首诗的意思。

(7)徘徊:指月光偏照闺楼,徘徊不去,令人不胜其相思之苦。

(8)碣石:山名,在今河北昌黎县。

(9)潇湘:潇水与湘水,二水在湖南零陵合流后流入洞庭湖。潇湘与碣石一南一北,暗指路途遥远,相聚无望。

1.找出写有月的诗句,品读这些诗句,思考全诗写了月的几种状态?

写了月的四种状态,即初生的月(海上明月共潮生)——高悬的孤月(皎皎空中孤月轮)——西斜的月(江潭落月复西斜)——落月(落月摇情满江树)

从月生到月落,这是一条时间线索。

2.江天一色,毫无纤尘,皎皎孤月,高悬夜空,情思涌动,不绝如缕。望着高悬于空中的那轮皎洁而孤独的明月,诗人想到了什么?用原文回答。

从“江畔何人初见月”到“但见长江送流水”。“江畔何人初见月?江月何年初照人”“何人”“何年”见诗人对月的苦苦追问和思索,这两个问题,诗人能不能解答?我们能不能解答?都不能。所以诗人的思路进行了第一次切换,不是正面回答这个问题,而是转入了下一句——“人生代代无穷已,江月年年望相似”。

3.“人生代代无穷已,江月年年只相似”与以下诗句包含的哲理有什么不同?

曹植《送应氏》:“天地无终极,人命若朝霜。”阮籍《咏怀》:“人生若尘露,天道邈悠悠。”

曹植和阮籍感慨宇宙永恒,人生短暂。张若虚在此处却别开生面,他的思想没有陷入前人窠臼,而是翻出了新意:“人生代代无穷已,江月年年望相似。”人的生命是短暂即逝的,而人类的存在则是绵延久长的,因之“代代无穷已”的人生就和“年年望相似”的明月得以共存。这是诗人从大自然的美景中感受到的一种欣慰。诗人虽有对人生短暂的感伤,但并不是颓废与绝望,而是缘于对人生的追求与热爱。所以有人说这是少年似的哀叹,轻烟似的惆怅。

这也就奠定了全诗的基调:“哀而不伤”,使我们得以聆听到初盛唐时代之音的回响。

4.在游子思妇相思的图景中,哪些诗句表现了月亮的多情?“徘徊”一词的有何表达作用?

(1)“可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。”及“落月摇情满江树”。

(2)写出月因浮云游动,光影明灭不定的动态;拟人手法,赋予月亮人的灵性,它似乎也为思妇而伤心、对她怜悯,不忍离去;与后文的“卷不去”“拂还来”相呼应,写出月亮的不忍之心。岂料思妇触景生情,反而思念尤甚。这“卷不去”,“拂还来”的既是月色,也是思妇绵绵不绝的相思之情。

5.赏析“落月摇情满江树”一句。

此句采用了化虚为实的表现方法,通过一个“摇”字将无形的离情写得形象可感,也使整幅画面充满了动感。一个“摇”字,可以让人联想到月光的浮动,开满鲜花的树林在微风中的摇动,浩阔无垠的江面上水波的荡漾。同时让读者仿佛看到缭乱不宁的别绪离情伴随着残月的余辉散落在江边的树林里,让读者仿佛听到这离情飘落时还伴随着细碎、空灵的风铃的声响。一个“满”字让人感觉春江花月夜的美景中的每一个角落都充溢着、荡漾着、萦绕着这种浓郁的、哀婉的但又略带甜蜜的相思之情。这份哀而不伤的离情洒落在江树上,也洒落在读者心上,情韵袅袅,摇曳生姿,令人心醉神迷。

1.下列画线字的注音,全部正确的一项是

A.滟滟(yàn) 芳甸(diàn) 似霰(sǎn) 汀上(tīng)

B.青枫(fēng) 浦上(pǔ) 徘徊(pái) 皎皎(jiǎo)

C.妆镜(zhuāng) 捣衣(dǎo) 砧上(zhān) 潜跃(qián)

D.悠悠 (yōu) 江潭(tán) 碣石(hé) 潇湘(xiāo)

2.下面各项中无错别字的一组是

A.春江潮水联海平,海上明月共潮生。

B.江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。

C.可怜楼上月徘徊,应照离人状镜台。

D.玉户帘中卷不去,捣衣钻上拂还来。

3.下列诗句中,在诵读时音节停顿不正确的一项是

A.春江/潮水/连海/平。海上/明月/共潮/生

B.不知/江月/待/何人。但见/长江/送/流水

C.谁家/今夜/扁舟子?何处/相思/明月楼

D.昨夜/闲潭/梦/落花。可怜/春半/不/还家

4.下列画线词解释不正确的一项是

A.愿逐月华流照君 逐:逐渐

B.月照花林皆似霰 霰:雪珠

C.青枫浦上不胜愁 胜:承受

D.应照离人妆镜台 离人:此处指思妇

5.依次填入下列各句横线处的成语,最恰当的一组是

①花朝节是古时人们爱花赏花的一个重要节日,其浪漫程度可以媲美中秋赏月。 ,众生云集,赏月色,观花影,其乐融融。

②清澈得不可思议的海水,碧蓝得如同画卷的蓝天,再加上沙滩、阳光、海风……如此 ,仿佛就是为天下有情人而设。

③苏轼一直卷在政治漩涡之中,但是他 ,高高超越于蝇营狗苟的政治勾当之上,不忮不求,率性坦荡。

A.良辰美景 花朝月夕 光风霁月

B.光风霁月 良辰美景 花朝月夕

C.良辰美景 光风霁月 花朝月夕

D.花朝月夕 光风霁月 良辰美景

6.下列句中加线的词语意义相同的一组是

A.但见长江送流水 但使龙城飞将在

B.人生代代无穷已 悟已往之不谏

C.江流宛转绕芳甸 宛转蛾眉马前死

D.可怜春半不还家 可怜光彩生门户

7.下列对《春江花月夜》的解说,不正确的一项是

A.全诗共三十六句,共换八韵。全诗随着韵脚的转换变化,平仄交错运用,一唱三叹,前呼后应,音乐节奏感强烈而优美。

B.诗人仰望明月,不由自主地对宇宙生成、人类本源、人的生存状态进行追问。这种追问是人类永恒的哲学命题,使得诗的意境浑厚博大,深沉旷远。

C.“白云”四句总写在春江花月夜中思妇与游子的两地思念之情。“白云”“青枫浦”托物寓情,白云飘忽,象征“扁舟子”的行踪不定。

D.全诗以月为主体。“月”是诗中情景交融之物,诗情随着月轮的升落而起伏曲折。月在一夜之间经历了升起——高悬——西斜——落下的过程。

8.下列有关文学常识的表述,不恰当的一项是

A.《春江花月夜》这首诗被闻一多称为“诗中的诗,顶峰上的顶峰”。

B.张若虚在唐开元初与贺知章、张九龄、包融号称“吴中四士”。

C.《春江花月夜》一诗中“青枫浦上不胜愁”一句化用了“湛湛江水兮上有枫,目极千里兮伤春心”和“送美人兮南浦”几句诗。

D.《春江花月夜》是乐府《清商曲·吴声歌》旧题。

9.下列各句中,画线的词语使用恰当的一项是

A.身为王室后裔的杰克,虽然只有十七岁,又是第一次参加如此重要的媒体见面会,但他应对自如,沉稳风趣,性情乖张,表现出了良好的教养。

B.近年来,我们克服了地震、洪水等自然灾害,平稳渡过了金融危机,取得了令全世界为之侧目的成就,国际地位得到大幅度提升。

C.大学毕业刚刚进入加工厂的那段时光,夏天的闷热、蚊子的叮咬、往返路程的遥远无一不在与人过意不去,而今也都成了美好的回忆。

D.领导干部应该多到基层,深入调查研究,帮助群众解决实际困难和问题,把精力花在推进工作落实、提高效率上,不能粗枝大叶,大而化之。

10.下列语句中,没有语病的一项是

A.史铁生《病隙碎笔》对生死问题的深度探讨和对生命意义的追问,不仅体现了一个真正思想者的风采,而且再现了一个优秀写作者的艺术功力。

B.如云的明星、无数的影迷和众多的媒体,似乎都昭示着这样一个事实:奥斯卡颁奖活动正在把巨大的商机和经济利益带到世界影都洛杉矶。

C.本着朝阳、有适当坡度、排水良好、牧草繁茂、无污染、无噪音,威海市将台湾赠送的梅花鹿和长鬃山羊的圈舍建在刘公岛国家森林公园南侧。

D.动画片《孔子》用动漫形式塑造的全新的孔子形象,打破了以往人们对国学刻板而僵化的思维习惯,受到社会各界的广泛关注,并多次获得国家奖项。

11.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是

在有“诗魔”之称的台湾著名诗人洛夫看来, 。 。 。 。 。 。

①“诗意的活着”不但是一个诗人的生命与美学实践,同时也是一个民族的生存境界与精神内涵的表现

②如以世俗眼光来看,这个时期也许是他们生命中、事业中最黯淡的岁月

③今天是一个需要诗的时代,因为这个世界太物质,太缺乏价值感、美感

④而诗人以优雅而真诚的语言,忠实地呈现出自己的内心世界,他们最高的使命是“希望”

⑤但他们却活得有境界、有品位、有尊严,他们寂寞的生命点燃了历史上千万人心灵的光和热

⑥比如,陶渊明罢官之后“采菊东篱下”,王维晚年隐居终南山麓,杜甫因安史之乱流落成都

A.①⑥②⑤③④ B.③④①⑥②⑤ C.③①④⑥②⑤ D.①③④②⑤⑥

12.下列各句中,表达得体的一句是

A.本人有一物遗留在贵府上,现烦请您原物奉还,本人将不胜感激。

B.令媛这次在儿童画展上获奖,多亏您悉心指导,我们全家都很感谢您。

C.我谨代表总经理以及公司全体同仁,感谢各位拨冗光临我们的新年联欢会。

D.多年不见的老乡捎来了家乡的土产,我推辞不了,最后只好笑纳了。

13.名句默写

(1)春江潮水连海平,___________。

(2)江流宛转绕芳甸,__________。

(3)__________,皎皎空中孤月轮。

(4)__________,落月摇情满江树。

14.将下面的长句改写成三个语意连贯的短句。

唐代诗人张若虚笔下那姣好和媚人的被中国人寄托了无尽的美好想象和幸福向往的在人们心目中是圣洁、美好、吉祥的象征的明月常常在皓月当空、清辉泻地的夜晚激起异乡游子炽烈的乡思。

(一)阅读下面的文字,回答问题。

春江花月夜(节选)

张若虚

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼?

可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

不知乘月几人归,落月摇情满江树。

1.诗歌前八句描绘了怎样的画面?请结合诗歌内容简要分析。

2.请简要赏析“玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来”两句。

3.前人认为这首诗的基调是“哀而不伤”,谈谈你的看法。

(二)阅读下面的诗歌,回答问题。

代答闺梦还

张若虚

关塞年华早,楼台别望违。

试衫著暖气,开镜觅春晖。

燕入窥罗幕,蜂来上画衣。

情催桃李艳,心寄管弦飞。

妆洗朝相待,风花暝不归。

梦魂何处入,寂寂掩重扉。

1.诗的前两句为我们展现了一幅怎样的场景?

2.诗中表达了主人公怎样的思想情感?本诗在表达这一情感时运用了哪些表现手法?

(三)阅读下面的诗歌,回答问题。

秋夜曲

张仲素

丁丁漏水夜何长,漫漫轻云露月光。

秋逼暗虫通夕响,征衣未寄莫飞霜。

秋闺思(其一)

张仲素

碧窗斜月蔼深晖,愁听寒螀泪湿衣。

梦里分明见关塞,不知何路向金微【注】。

【注】金微:金微山,即今阿尔泰山,是当时边关要塞所在。

1.两首诗通过对秋虫的鸣叫的描写分别表达了思妇怎样的情感?请结合诗歌内容简要分析。

2.两首诗在刻画人物形象上有何相同点?请结合诗句任意选取两点简要分析。

【2015年高考湖南卷】阅读下面的古诗,完成题目。

君不见魏武草创争天禄,群雄睚眦相驰逐。

昼携壮士破坚阵,夜接词人赋华屋。

都邑缭绕西山阳,桑榆漫漫漳河曲。

城郭为虚①人改代,但有西园明月在。

邺傍高冢多贵臣,蛾眉曼睩共灰尘。

试上铜台歌舞处,唯有秋风愁杀人。

(张说《鄴都引》,选自《全唐诗》)

江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

江畔何人初见月,江月何年初照人?

人生代代无穷已,江月年年只相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

(选自普通高中语文选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》)

【注】虚:废墟。

1.第二段诗句节选自唐代诗人张若虚的《 》。

2.请赏析两诗中画横线诗句所抒发的人生感悟的差异。

1.B

【解析】A项,“霰”读xiàn。C项,“砧”读zhēn。D项,“碣”读jié。

2.B

【解析】A项,联—连;C项,状—妆;D项,钻—砧。

3.A

【解析】本题考查文言断句的能力。A项,正确断句应为“春江/潮水/连/海平,海上/明月/共/潮生”。

4.A

【解析】逐:追随。

5.A

7.A

【解析】四句一换韵,共换九韵。

8.B

【解析】张九龄,应为张旭。

9.D

【解析】本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。A项,“乖张”:怪僻,不讲情理;不顺。B项,“侧目”:不敢从正面看,斜着眼睛看,形容畏惧而又愤恨。C项,“过意不去”:心中不安,多含抱歉。D项,“大而化之”:原指使美德发扬光大,进入化境,现常用来表示做事疏忽大意,马马虎虎。

10.B

【解析】本题考查辨析并修改病句的能力。A项,不合逻辑,递进关系颠倒;C项,成分残缺,在“无噪音”后加“的原则”;D项,搭配不当,将“塑造的”改为“塑造了”。

11.B

【解析】本题考查语言表达简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动的能力。此段文字的逻辑是先谈这是需要诗的时代及其原因③,紧接谈诗人的使命④,注意“因为”和“而”的衔接。接着谈诗人诗意活法的意义①,接着举例⑥,而②⑤都是对⑥的分析,根据“也许是”和“但”的逻辑关系,知先②再⑤。

12.C

(一)

1.诗歌前八句描写了一幅轻彩淡痕、澄清恬静、神韵飞动的春江花月夜图。春江的潮水涌动,仿佛和大海连在一起,气势宏伟,这时一轮明月伴着潮水冉冉而生,明月和江潮相互辉映,波光粼粼,哪一处春江都在明月的朗照下。江水弯弯曲曲地绕过开满花草的郊野,花林闪着银光,空中月光似天降流霜,江畔白沙和月光融成白茫茫一片。

【解析】本题问前八句描写了怎样的画面,作答时,可先总结,概括出这是一幅怎样的画面,然后具体分析前八句是怎样体现这一画面的。也可先具体分析,然后总结。

2.诗篇把“月”拟人化,它要和思妇做伴,为她解愁,因而把柔和的月光洒在玉户帘上、捣衣砧上。岂料思妇触景生情,反而思念尤甚。她想赶走这恼人的月色,可是月色“卷不去”“拂还来”,真诚地依恋着她。这“卷不去”“拂还来”的既是月色,又是思妇绵绵不断的相思,生动地表现出思妇内心的惆怅和迷惘。

【解析】赏析诗句时,首先要抓住诗句中的关键词语,如“卷不去”“拂还来”等,理解诗句的意思,明确诗句有没有使用什么表现手法;然后结合整首诗,分析该诗句表现了怎样的思想感情。

3.诗歌表达了思妇的闺怨之情、游子的思乡之感等,但更多的是诗人对人生的深刻认识:人生短暂而宇宙永恒。本诗歌有悲伤的基调,但更多的表现的是对短暂人生的热爱和期待。

【解析】“哀而不伤”的意思是悲哀而不过分,多形容诗歌、音乐等具有中和之美。换句话说就是诗歌表达的是哀伤之情,但还有积极情绪蕴含其中。这首诗表达了思妇的闺怨之情、游子的思乡之感等,但诗歌更多的表达的是对人生的热爱和期待。

(二)

1.诗的前两句为我们展现了一幅年轻丈夫与妻子分离的凄清动人场面,丈夫为戍守边疆,无奈与心爱的妻子分别,而妻子只能站在楼台之上望着一步三回头的丈夫。

(三)

1.《秋夜曲》:用秋虫的彻夜鸣叫点明秋天的到来,以此引发思妇对戍边丈夫的思念和担忧之情。《秋闺思(其一)》:写思妇从梦中惊醒后彻夜难眠,秋虫的鸣叫让她泪湿衣襟,突出了思妇的哀伤和对丈夫的思念。

【解析】本题考查赏析诗歌的思想内容。这是一道比较型试题,解答时,要抓住诗歌中的关键词句,如通过第一首诗歌中的“秋逼”“通夕响”“征衣未寄莫飞霜”可知,体现了思妇对戍边丈夫的思念和担忧;通过第二首诗歌中的“愁听”“泪湿衣”“梦里”“金微”可知,体现了思妇泪湿衣襟,表达了对戍边丈夫的思念。

2.①都通过描写秋夜的漫长来刻画抒情女主人公独守空闺,深夜不眠的孤寂形象。《秋夜曲》通过描写漏水的“丁丁”、轻云的“漫漫”和秋虫的“通夕响”等表现了秋夜的漫长;《秋闺思(其一)》通过描写透过碧窗的“斜月”“寒螀”的叫声等表现了秋夜的漫长。②都寓情于景。两首诗都把抒情女主人公对戍边丈夫的思念之情隐含在描写的景物之中。

【解析】本题考查赏析诗歌的人物形象。由第1题的题干可知,这两首诗歌描写的都是思妇,都表现了秋夜里思妇对戍边丈夫的思念之情。具体赏析时,要结合诗句选取两点进行阐述。

1.春江花月夜

【解析】回答此题,首先要读懂全诗大意,县分析两首诗中所表现出来的人生感悟,然后抓住题干中“人生感悟的差异”一语,对两首诗中抒发人生感悟的诗句进行分析,最后才归纳作答。

同课章节目录