化学高考临考提示[下学期]

图片预览

文档简介

课件35张PPT。 丰城二中化学高考

临考提示

克服易犯的毛病:

1、计算结果无计量单位,或不能正确使用计量单位。

如:要求表达摩尔质量时没有写计量单位,

而要求回答相对分子质量时却写上了g/mol。

2、未看清要求回答什么。

例最后求的是各物质的质量,你却求其物质的量;

要求写出元素名称,你却写了元素符号;

要求写分子式,你却写了结构简式;

要求写离子方程式,你却写了化学反应方程式;

要求写出A与B两种有机物反应生成的化合物的结构简式,

或反应类型,你却回答了它们的反应方程式。

3、计算题中往往出现“将样品分为两等份”(或“从1000mL溶液中取出50mL”),最后求的是“原样品中的有关的量”,你却只求了每份中的有关量。4、解计算题时格式不规范,不带单位运算,也不注意题中对有效数字的要求。

建议大家尽量分步列式计算,因评分标准往往是分步给分的,你若列总式计算,结果正确倒无所谓,但一旦出现因运算错误而得不到正确答案时,那你就会失去全部的分。

另外,有几问,应分开回答,

例:“求混合物的组成及其物质的量之比”,推算结果“混合物的组成”是CuO与Cu2O,物质的量之比为n(CuO):n(Cu2O)=2:1。有的同学推算后误写成n(CuO):n(Cu2O)=1:1,事实上他已把成分推导正确,能得到一部分的分数,但由于没回答第一问,而第二问又答错了,可能1分都拿不到。

5、热化学反应方程式漏写物质的聚集状态,

漏写反应热的“+”或“-”,写错反应热的单位等。6、化学反应方程式不配平(此时不得分),

漏写反应条件(扣一半分),可逆反应符号不写。

7、化学反应方程式不写条件、不写“↑”“↓”等

8、写有机化学方程式未用“→”,而用了“=”,漏写反应条件。酯化反应的生成物漏写“水”、缩聚反应的生成物漏写“小分子”。

9、做完选择题未及时填涂答题卡导致最后来不及涂卡或因时间短而涂错。

10、有的同学习惯先在试卷上书写,最后再誉写到答题纸上,这样有两个弊端:一是费时,二是易漏写填空线。1.奥运吉祥物福娃外材为纯羊毛线,内充物为无毒的聚酯纤维 下列说法不正确的是 ( )

A.羊毛与聚酯纤维的化学成分不相同

B.聚酯纤维和羊毛一定条件下均能水解

C.该聚酯纤维单体可能为对苯二甲酸和乙二醇

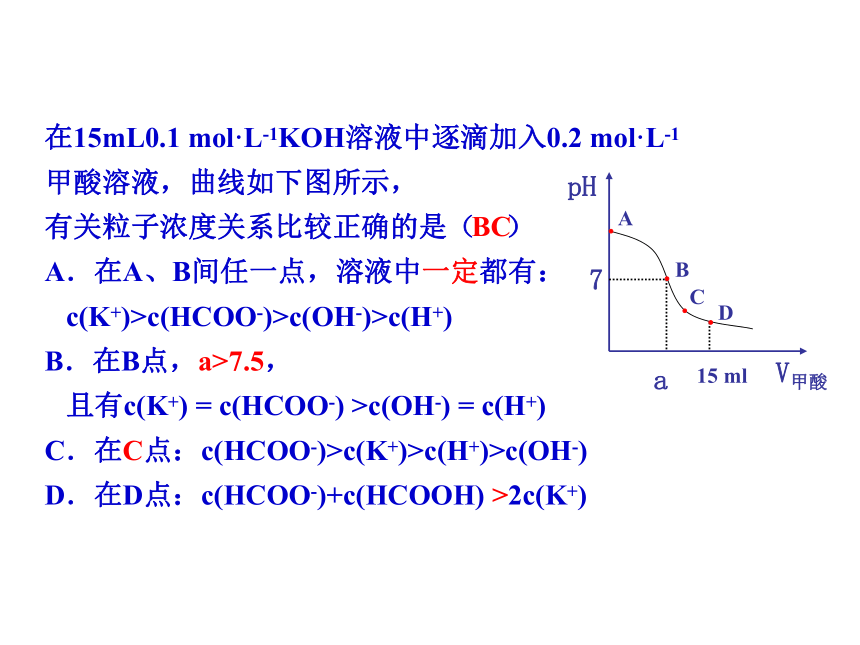

D.由单体合成聚酯纤维的反应属加聚反应D在15mL0.1 mol·L-1KOH溶液中逐滴加入0.2 mol·L-1

甲酸溶液,曲线如下图所示,

有关粒子浓度关系比较正确的是( )

A.在A、B间任一点,溶液中一定都有:

c(K+)>c(HCOO-)>c(OH-)>c(H+)

B.在B点,a>7.5,

且有c(K+) = c(HCOO-) >c(OH-) = c(H+)

C.在C点:c(HCOO-)>c(K+)>c(H+)>c(OH-)

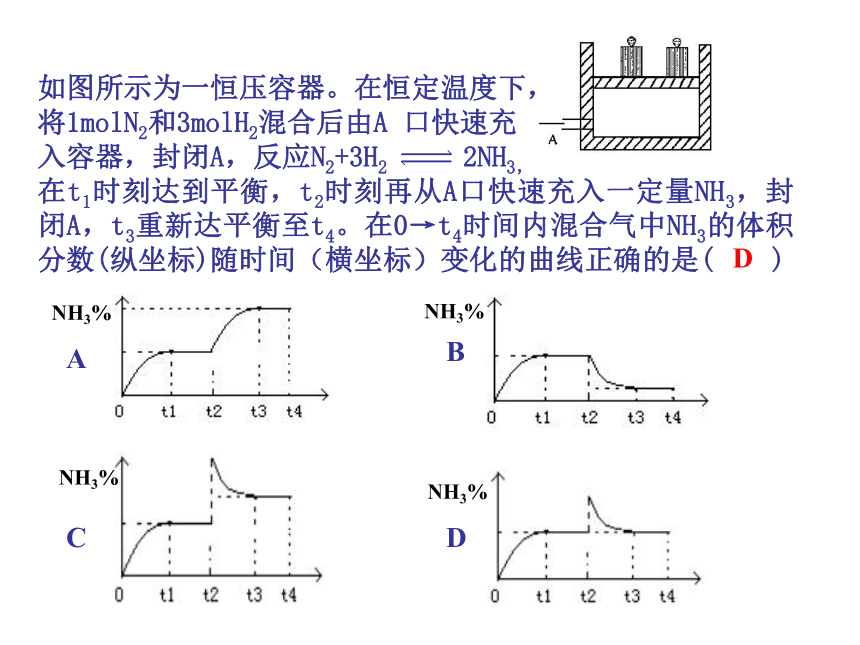

D.在D点:c(HCOO-)+c(HCOOH) >2c(K+)BCV甲酸pH7a15 mlABCD如图所示为一恒压容器。在恒定温度下,

将1molN2和3molH2混合后由A 口快速充

入容器,封闭A,反应N2+3H2 2NH3,

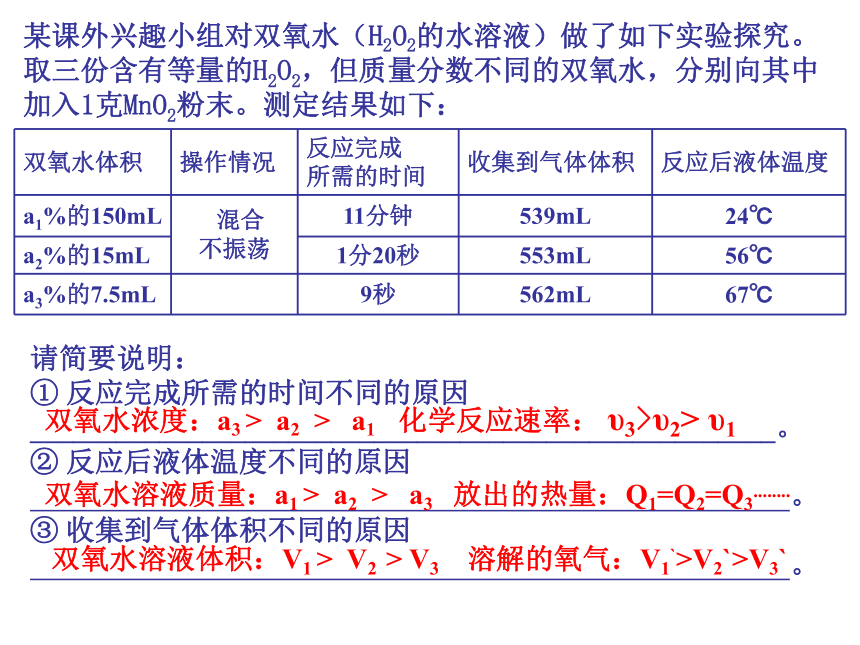

在t1时刻达到平衡,t2时刻再从A口快速充入一定量NH3,封闭A,t3重新达平衡至t4。在0→t4时间内混合气中NH3的体积分数(纵坐标)随时间(横坐标)变化的曲线正确的是( )NH3%NH3%NH3%NH3%ABCDD某课外兴趣小组对双氧水(H2O2的水溶液)做了如下实验探究。取三份含有等量的H2O2,但质量分数不同的双氧水,分别向其中加入1克MnO2粉末。测定结果如下: 请简要说明:

① 反应完成所需的时间不同的原因

____________________________________________________。

② 反应后液体温度不同的原因

。

③ 收集到气体体积不同的原因

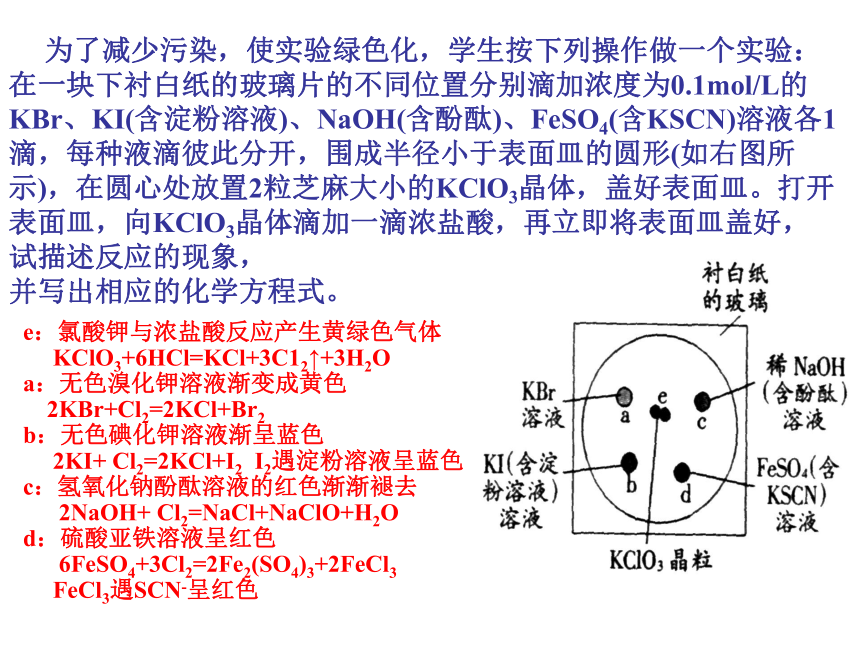

。 双氧水浓度:a3 > a2 > a1 化学反应速率: υ3>υ2> υ1 双氧水溶液质量:a1 > a2 > a3 双氧水溶液体积:V1 > V2 > V3 放出的热量:Q1=Q2=Q3........溶解的氧气:V1`>V2`>V3` 为了减少污染,使实验绿色化,学生按下列操作做一个实验:在一块下衬白纸的玻璃片的不同位置分别滴加浓度为0.1mol/L的KBr、KI(含淀粉溶液)、NaOH(含酚酞)、FeSO4(含KSCN)溶液各1滴,每种液滴彼此分开,围成半径小于表面皿的圆形(如右图所

示),在圆心处放置2粒芝麻大小的KClO3晶体,盖好表面皿。打开表面皿,向KClO3晶体滴加一滴浓盐酸,再立即将表面皿盖好,试描述反应的现象,

并写出相应的化学方程式。e:氯酸钾与浓盐酸反应产生黄绿色气体

KClO3+6HCl=KCl+3C12↑+3H2O

a:无色溴化钾溶液渐变成黄色

2KBr+Cl2=2KCl+Br2

b:无色碘化钾溶液渐呈蓝色

2KI+ Cl2=2KCl+I2 I2遇淀粉溶液呈蓝色

c:氢氧化钠酚酞溶液的红色渐渐褪去

2NaOH+ Cl2=NaCl+NaClO+H2O

d:硫酸亚铁溶液呈红色

6FeSO4+3Cl2=2Fe2(SO4)3+2FeCl3

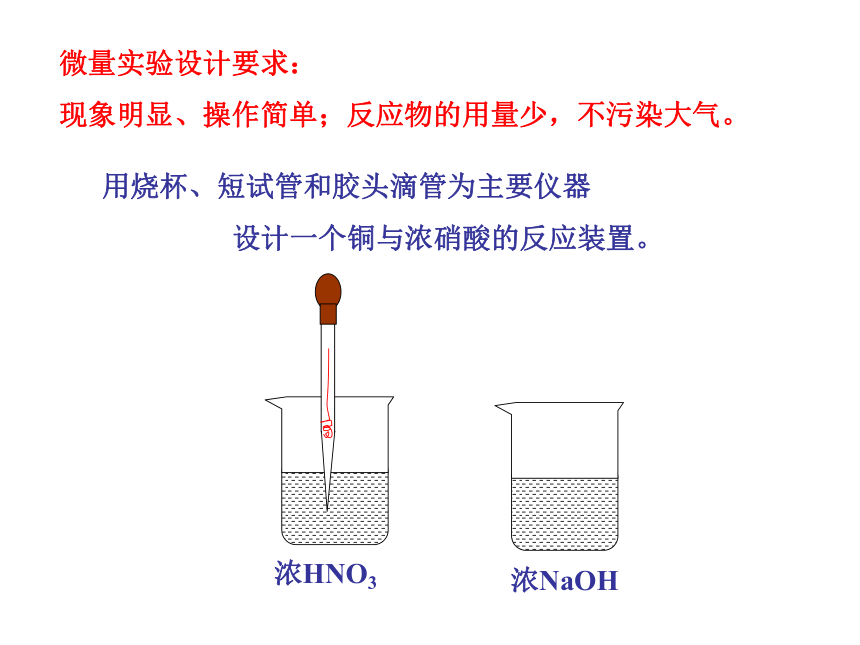

FeCl3遇SCN-呈红色用烧杯、短试管和胶头滴管为主要仪器

设计一个铜与浓硝酸的反应装置。微量实验设计要求:

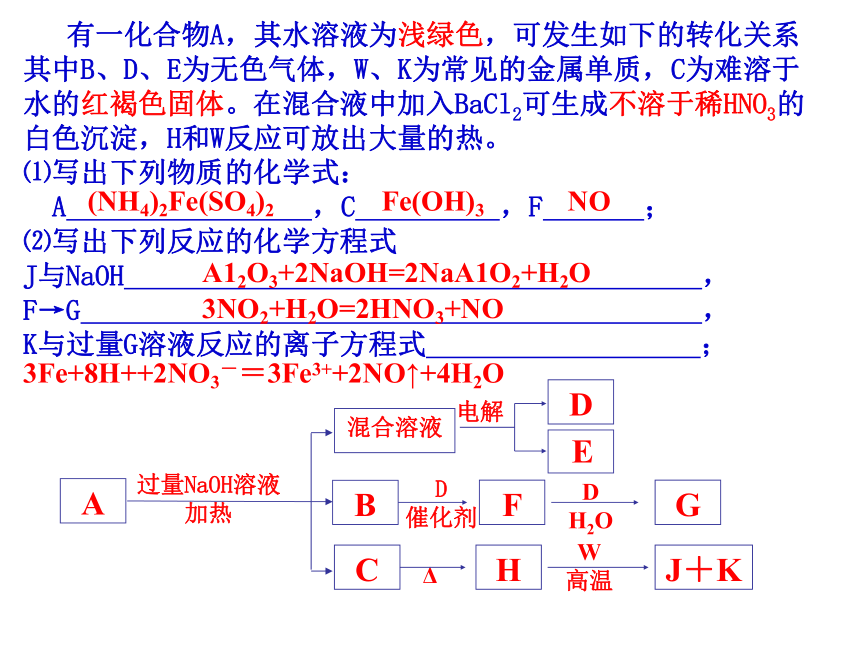

现象明显、操作简单;反应物的用量少,不污染大气。 有一化合物A,其水溶液为浅绿色,可发生如下的转化关系其中B、D、E为无色气体,W、K为常见的金属单质,C为难溶于水的红褐色固体。在混合液中加入BaCl2可生成不溶于稀HNO3的白色沉淀,H和W反应可放出大量的热。

⑴写出下列物质的化学式:

A ,C ,F ;

⑵写出下列反应的化学方程式

J与NaOH ,

F→G ,

K与过量G溶液反应的离子方程式 ;(NH4)2Fe(SO4)2Fe(OH)3NO3Fe+8H++2NO3-=3Fe3++2NO↑+4H2OA12O3+2NaOH=2NaA1O2+H2O3NO2+H2O=2HNO3+NO⑶电解混合液的阳极电极反应式为 ;

⑷原混合液的体积为VmL,pH为a,密度为ρ1g/mL,电解一段时间后,收集到D 的体积为bL(S.T.P),若此时溶液的密度为ρ2 g/mL,则此溶液的c(OH-)为 (用字母表示)。2H2O-2e- = 2H++O2↑4OH-- 4e- = 2H2O+O2↑ 钨是我国丰产元素,是熔点最高的金属,广泛用于拉制灯泡的灯丝,有“光明使者”的美誉。钨在自然界主要以钨(VI )酸盐的形式存在。有开采价值的钨矿石是白钨矿和黑钨矿。白钨矿的主要成分是钨酸钙(CaWO4);黑钨矿的主要成分是铁和锰的钨酸盐,化学式常写成FeWO4·MnWO4。黑钨矿传统冶炼工艺的第一阶段是碱熔法:1. 其中A、B、C都是钨的化合物。写出上述流程中A、B、C的化学式,以及步骤⑴、⑵、⑶中发生反应的化学方程式。Na2WO4; H2WO4或WO3·H2O ; WO3 4FeWO4+8NaOH+O2 = 4Na2WO4+2Fe2O3+4H2O 2MnWO4+4NaOH+O2 = 2Na2WO4+2MnO2+2H2O Na2WO4+2HC1= H2WO4+2NaC1 H2WO4=WO3+H2O Fe2O3MnO22. 钨冶炼工艺的第二阶段则是用碳、氢等还原剂把氧化钨还原为金属钨。写出用氢气还原氧化钨的化学方程式。

对钨纯度要求不高时,用石墨作还原剂。但为了获得可以拉制灯丝的高纯度金属钨,却不宜用石墨而必须用氢气作还原剂,为什么?

3.我国钨化学研究的奠基人顾翼东先生利用上述反应制得了蓝色的、非整比的钨氧化物WO3?x。这种蓝色氧化钨具有比表面大、易还原的优点,在制钨粉时温度容易控制,目前冶炼拉制钨丝的金属钨都用蓝色氧化钨为原料。经分析,得知蓝色氧化钨中钨的质量分数为0.7985。

[1] 计算WO3?x中的x值。

[2] 一般认为,蓝色氧化钨的颜色和非整比暗示了在化合物中存在五价和六价两种价态的钨。试计算蓝色氧化钨中这两种价态的钨原子数比。(相对原子质量:W: 183.84 O: 16.00)WO3+3H2=W+3H2O石墨与钨容易形成合金或碳化物,氢气则不可能 (x/2)W2O5·yWO3 = WO2.9

x:y=0.2:0.8=1:4 x=0.1 WO5/2 2.5

WO3 32.9 甲、乙、丙、戊都具有如下图所示的结构或结构单元,图中正四面体以外可能有部分未画出,虚线不表示化学键或分子间作用力,X、Y可以相同也可以不同。已知:甲、乙是同一类晶体中的各自结构单元,单质甲能与乙发生置换反应,丙、丁、戊三种粒子含有等量的电子数,其中丙、丁可以是同一晶体中分子或分子集团,常温下丁呈液态,能产生两种等电子数的粒子,戊是阳离子

(1) 写出液态丁产生两种等电子粒子的电离方程式:

。

(2) 室温下含有戊的盐溶液,其pH 。

A.>7 B.=7 C.<7 D.以上都有可能

(3) 丙是目前重要的能源。

① 丙和丁在催化、加热条件下得到可燃性的两种气体,

其反应的化学方程式是 。

② 丙可用作现代高能燃料电池中的原料,则丙所在的电极名称是

(填“正极”或“负极”) 。

(4) 甲、乙高温反应时,若乙平均被破坏了1 mol共价键,

则参加反应的乙为 g。 109°28ˊ表示X原子

表示Y原子D负极15金刚石、二氧化硅、甲烷、铵根离子将洁净的金属片A、B、C、D分别放置在浸有盐溶液的滤纸上面并压紧(如图所示)。在每次实验时,记录电压表指针的移动方向和电压表的读数如下:(已知:构成两电极的金属的金属活泼性相差越大,电压表的读数越大)?请依据表中数据判断:

(1) 金属可能是最强的还原剂;

金属一定不能从硫酸铜溶液中置换出铜。

(2)若滤纸不用盐溶液浸润而改用NaOH溶液浸润,则在滤纸上看到析出蓝色沉淀的是 (填字母)金属。其对应的原电池的电极反应式为:负极 ,

正极 。 CBBCu-2e-+2OH-= Cu(OH)2O2+4e-+2H2O=4OH-现有用离子交换膜和石墨作电极的电解槽电解饱和的Na2SO4 溶液生产NaOH和H2SO4 ,下列说法中正确的是 ( )

A、气体A是H2 ,溶液E是稀硫酸

B、气体B是H2 ,溶液D是NaOH溶液

C、Na2SO4 溶液由G口加入,F口通入稀硫酸

D、靠阳极室一侧的是阳离子交换膜,阴极室导出的是氢气B 氨是最重要的氮肥,是产量最大的化工产品之一。课本里介绍的合成氨技术叫哈伯法,是德国人哈伯在1905年发明的,其合成原理为:N2(g)+3H2(g) 2NH3(g);△H=-92.4kJ/mol他因此获得了1918年诺贝尔化学奖。试回答下列问题:

⑴合成氨工业中采取的下列措施可用勒夏特列原理解释的是 (填序号)

A、采用较高压强(20Mpa~50Mpa)

B、采用500℃的高温

C、用铁触媒作催化剂

D、将生成的氨液化并及时从体系中分离出来,

N2和H2循环到合成塔中并补充N2和H2AD 溶液A可能含有等物质的量浓度的Cl-、AlO2-、S2-、SiO32-SO32-、CO32-、SO42-、PO43-离子中的几种。现进行以下实验:

⑴ 取5 毫升溶液A,往其中通入足量的二氧化碳,得到白色沉淀B, B可完全溶于盐酸;

⑵ 另取5毫升溶液A,往其中加入盐酸,生成气体C,将C通入硫酸铜溶液中,有黑色沉淀D产生。关于溶液A的推测合理的是( )

A.溶液A可能大量存在Na+、K+、OH-但不可能大量存在H+

B.溶液A肯定存在AlO2-、S2-;Na+和K+至少有一种大量存在

C.溶液A中肯定不存在SiO32-、SO32-

D.溶液A中还可能存在Al3+、Fe3+、SO42-A C 合成氨工业中,原料气(N2、H2及少量CO、NH3的混合气),在进入合成塔前常用醋酸二氨合铜(I)溶液来吸收原料气中的CO,其反应是:

[Cu(NH3)2Ac]+CO+NH3 [Cu(NH3)3]Ac·CO;△H<0

(1)必须除去原料气中CO的原因是:

(2)醋酸二氨合铜(I)溶液

吸收原料气中的CO的适宜条件是:

(3)吸收CO后的醋酸铜氨液经过适当处理又可再生,恢复其吸收CO的能力,以供循环使用,醋酸铜氨液再生的生产适宜条件应是:防催化剂中毒低温、高压高温、低压⑵右图是实验室模拟工业法合成氨的简易装置。

简述检验有氨气生成的方法

⑶在298K时,将10molN2和

30molH2放入合成塔中,

为何放出的热量小于924kJ?

⑷1998年希腊亚里斯多德大学的Marmellos

和Stoukides采用高质子导电性的SCY陶瓷

(能传递H+),实现了高温常压下高转化率

的电化学合成氨。其实验装置如图。

阴极的电极反应式 。用湿润的红石蕊试纸放在管口处,

若试纸变蓝,说明有氨气生成 该反应为可逆反应,10molN2和30molH2不可能完全反应,所以放出的热量小于10×92.4KJ=924KJ N2+6e-+6H+=2NH3 已知N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) △H=-92.4kJ/mol。在某恒温恒压的密闭容器里充入2 mol N2和8 mol H2,反应达到平衡时生成1 mol NH3。现在相同条件下的同一容器中充入xmol N2 、ymol H2 和4mol NH3,反应达到平衡时,混合物中各物质的质量分数与原平衡相同,且吸收热量46.2 kJ。则x 、y的值为

A.5 , 21 B. 4, 18 C.2 , 8 D.1.5 , 6.5按题意:两平衡为等效平衡,且后平衡是分解1molNH3形成的起始 2mol 8mol 0

变化 0.5mol 1.5mol 1mol -46.2kJ

平衡 1.5mol 6.5mol 1mol起始 5 mol 21mol 4mol变化 0.5 mol 1.5mol 1mol + 46.2kJ起始 5.5 mol 22.5mol 3molΦ(NH3)=1/8Φ(NH3)=3/31 不等效方法一、代入法方法二:N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) △H=-92.4kJ/mol起始 2mol 8mol 0

变化 0.5mol 1.5mol 1mol -46.2kJ

平衡 1.5mol 6.5mol 1mol起始 xmol ymol 4mol

变化 0.5mol 1.5mol 1mol +46.2kJ平衡 x+0.5 y+1.5 3X=4 y=18 合成氨反应中N2和H2的投料比为V(N2)∶V(H2)=1∶3,氨合成塔中NH3的体积分数始终保持在25%,要使N2最终转化率超过95%,则N2和H2至少需要经过 次循环(首次反应不计为1次循环、及时分离出氨)分离出NH3后剩余气体再参与循环反应;依次类推反应的N2: 0.4 0.24 0.144…

等比数列和:0.4(1-0.6n)/(1-0.6)>0.95 n>5.68 n=6

不包括第一次应该最少5次分离氨气后恒压等效开始: 0.6 1.8 0

平衡:0.6-z 1.8-3z 2z

2z/(2.4-2z)=0.25 z=0.24方法二:在方法一中:N2剩余的量是前一次起始物的0.60.6n=0.05

n=lg0.05/lg0.6=5.68

n=6

不包括第一次应该最少5次2002年诺贝尔化学奖表彰了两项成果,其中一项是瑞士科学家发明了“利用核磁共振技术测定溶液中生物大分子三维结构的方法”。在化学上经常使用的是氢核磁共振谱,它是根据不同化学环境的氢原子在氢核磁共振谱中给出的信号不同来确定有机物分子中的不同氢原子。下列有机物分子在氢核磁共振谱中只给出一种信号的是

A.HCHO B.CH3OH

C.HCOOH D.CH3COOCH3

甲醛与亚硫酸氢钠与经过一定反应,可以合成俗称“吊白块”(雕白粉)的物质。因吊白块对人体有害,不能用于食品漂白。其结构简式为:HOCH2SO3Na,根据其结构特点,吊白块能发生的反应有:

A.皂化反应 B.聚合反应 C.与金属钠反应 D.氧化反应CD 甲醛的加聚反应:

银镜反应:海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的两种流程图如下: (1)指出提取碘的过程中有关的实验操作的名称:

① ② ③ ④ ;

(2)提取碘的过程②中,可以选择的有机试剂

是 (选填字母)。

A 、酒精 B、苯 C、裂化汽油 D 醋酸

必须使用的玻璃仪器有:烧杯、 (仪器名称)。

(3)从含碘的有机溶剂中提取碘和回收有机溶剂时,使用实验装置的错误之处:

① ② ③ 。

进行上述操作时使用水浴加热的原因是 ,

最后碘在 里聚集。(4)在含碘离子无色溶液中加入稀硫酸和足量的H2O2溶液后,放出大量的无色气体,溶液呈棕色,并可使淀粉变蓝色。

甲同学认为该反应的离子方程式为:

H2O2+2I-= O2↑+2H++I2 ;

乙同学认为反应经历了三个过程:

2I-+2H++H2O2=I2+ 2H2O;H2O2+I2=2HIO;

2HIO +H2O2=I2+ O2↑+ 2H2O;

有一个同学的观点肯定不正确,

理由是 。

放出大量的无色气体的原因可能是

(用化学反应方程式表示): 。(5)在用离子交换法来提取海带中的碘的实际操作中,并不加入足量的H2O2而使碘离子全部氧化,原因是需要利用生成的碘与溶液中的碘离子形成I3-,即 I2+ I- I3-(I3-为棕褐色)

①将棕褐色的溶液通过氯型强碱性阴离子交换树脂柱(以 R+-Cl-表示),待溶液全部通过后,树脂呈黑红色,流出液为无色,写出上述交换反应的方程式

②从柱的下端加入适当浓度的NaOH溶液,浸没树脂,静止一段时间后,树脂恢复成原来的颜色,碘元素存在于两种可溶性盐中,放出柱中无色溶液于烧杯中。

③往无色溶液中滴加H2SO4溶液,并不断搅拌,直到棕褐色沉淀不再生成为止,静止澄清。此反应可能的离子方程式是

④过滤所得沉淀得到粗碘,把粗碘置于放有浓硫酸的干燥器中进行干燥。 心理素质很重要,稳扎稳打出成效。

题多时少巧安排,先易后难细审题。

难题最后来攻克,信心百倍难变易。

关键字词要抓稳,文字书写要麻利。

专用名词切莫错,代号符号要规矩。

若是碰上栏路虎,一时半刻想不起,

不如暂时放一边,先做把握最大的。

现在时兴探究题,变换花样考能力。

此类多是纸老虎,故弄玄虚吓唬你。

首先安慰你自己,没有什么了不起!

读懂题目扣课本,顺藤摸瓜不费力。化学考试的N多技巧我行,我可以! 多数计算可巧解:画出流程找关系,

物料电荷皆守恒,寻找捷径来解题。

如果遭遇综合题,题巧分重拉距离。

先把题目读两遍,再做两次深呼吸;

化整为零分步做,设计未知列关系;

时间若是不够用,千万不要干着急,

首先扫清空白点,连猜带估写上去!

多选若是拿不准,只填一个保险的。

能写几步是几步,多得一分压一批!

我易、人易、我心细;我难、人难、我不烦!

仔细审题, 规范答卷。

熟题生做, 生题熟做。 应试心理:

应试策略:

应试方法: ?忘掉自己。 ????上了考场之后,第一件事情是写上自己的名字,第二件事情是忘掉自己是谁(忘掉自己的模拟成绩,忘掉自己的志愿)

不怕紧张。 紧张并不是你的敌人。适度紧张实际是有利于能力发挥的。只有过度紧张才会影响你。 ?

不对答案。 ????结束一门考试后,要及时把它忘在脑后,马上开始准备下一门考试。不要对答案,对答案的唯一后果就是让自己闹心,影响情绪。

超越成败。 ????面对重大挑战,最好的对策是“做最坏的打算,做最好的努力”。因为你连最坏的结果都可以接纳了,心理就会很放松,心情的放松更有利于能力的发挥。心静如水

思维活跃而缜密的你

定能凯旋归来!

临考提示

克服易犯的毛病:

1、计算结果无计量单位,或不能正确使用计量单位。

如:要求表达摩尔质量时没有写计量单位,

而要求回答相对分子质量时却写上了g/mol。

2、未看清要求回答什么。

例最后求的是各物质的质量,你却求其物质的量;

要求写出元素名称,你却写了元素符号;

要求写分子式,你却写了结构简式;

要求写离子方程式,你却写了化学反应方程式;

要求写出A与B两种有机物反应生成的化合物的结构简式,

或反应类型,你却回答了它们的反应方程式。

3、计算题中往往出现“将样品分为两等份”(或“从1000mL溶液中取出50mL”),最后求的是“原样品中的有关的量”,你却只求了每份中的有关量。4、解计算题时格式不规范,不带单位运算,也不注意题中对有效数字的要求。

建议大家尽量分步列式计算,因评分标准往往是分步给分的,你若列总式计算,结果正确倒无所谓,但一旦出现因运算错误而得不到正确答案时,那你就会失去全部的分。

另外,有几问,应分开回答,

例:“求混合物的组成及其物质的量之比”,推算结果“混合物的组成”是CuO与Cu2O,物质的量之比为n(CuO):n(Cu2O)=2:1。有的同学推算后误写成n(CuO):n(Cu2O)=1:1,事实上他已把成分推导正确,能得到一部分的分数,但由于没回答第一问,而第二问又答错了,可能1分都拿不到。

5、热化学反应方程式漏写物质的聚集状态,

漏写反应热的“+”或“-”,写错反应热的单位等。6、化学反应方程式不配平(此时不得分),

漏写反应条件(扣一半分),可逆反应符号不写。

7、化学反应方程式不写条件、不写“↑”“↓”等

8、写有机化学方程式未用“→”,而用了“=”,漏写反应条件。酯化反应的生成物漏写“水”、缩聚反应的生成物漏写“小分子”。

9、做完选择题未及时填涂答题卡导致最后来不及涂卡或因时间短而涂错。

10、有的同学习惯先在试卷上书写,最后再誉写到答题纸上,这样有两个弊端:一是费时,二是易漏写填空线。1.奥运吉祥物福娃外材为纯羊毛线,内充物为无毒的聚酯纤维 下列说法不正确的是 ( )

A.羊毛与聚酯纤维的化学成分不相同

B.聚酯纤维和羊毛一定条件下均能水解

C.该聚酯纤维单体可能为对苯二甲酸和乙二醇

D.由单体合成聚酯纤维的反应属加聚反应D在15mL0.1 mol·L-1KOH溶液中逐滴加入0.2 mol·L-1

甲酸溶液,曲线如下图所示,

有关粒子浓度关系比较正确的是( )

A.在A、B间任一点,溶液中一定都有:

c(K+)>c(HCOO-)>c(OH-)>c(H+)

B.在B点,a>7.5,

且有c(K+) = c(HCOO-) >c(OH-) = c(H+)

C.在C点:c(HCOO-)>c(K+)>c(H+)>c(OH-)

D.在D点:c(HCOO-)+c(HCOOH) >2c(K+)BCV甲酸pH7a15 mlABCD如图所示为一恒压容器。在恒定温度下,

将1molN2和3molH2混合后由A 口快速充

入容器,封闭A,反应N2+3H2 2NH3,

在t1时刻达到平衡,t2时刻再从A口快速充入一定量NH3,封闭A,t3重新达平衡至t4。在0→t4时间内混合气中NH3的体积分数(纵坐标)随时间(横坐标)变化的曲线正确的是( )NH3%NH3%NH3%NH3%ABCDD某课外兴趣小组对双氧水(H2O2的水溶液)做了如下实验探究。取三份含有等量的H2O2,但质量分数不同的双氧水,分别向其中加入1克MnO2粉末。测定结果如下: 请简要说明:

① 反应完成所需的时间不同的原因

____________________________________________________。

② 反应后液体温度不同的原因

。

③ 收集到气体体积不同的原因

。 双氧水浓度:a3 > a2 > a1 化学反应速率: υ3>υ2> υ1 双氧水溶液质量:a1 > a2 > a3 双氧水溶液体积:V1 > V2 > V3 放出的热量:Q1=Q2=Q3........溶解的氧气:V1`>V2`>V3` 为了减少污染,使实验绿色化,学生按下列操作做一个实验:在一块下衬白纸的玻璃片的不同位置分别滴加浓度为0.1mol/L的KBr、KI(含淀粉溶液)、NaOH(含酚酞)、FeSO4(含KSCN)溶液各1滴,每种液滴彼此分开,围成半径小于表面皿的圆形(如右图所

示),在圆心处放置2粒芝麻大小的KClO3晶体,盖好表面皿。打开表面皿,向KClO3晶体滴加一滴浓盐酸,再立即将表面皿盖好,试描述反应的现象,

并写出相应的化学方程式。e:氯酸钾与浓盐酸反应产生黄绿色气体

KClO3+6HCl=KCl+3C12↑+3H2O

a:无色溴化钾溶液渐变成黄色

2KBr+Cl2=2KCl+Br2

b:无色碘化钾溶液渐呈蓝色

2KI+ Cl2=2KCl+I2 I2遇淀粉溶液呈蓝色

c:氢氧化钠酚酞溶液的红色渐渐褪去

2NaOH+ Cl2=NaCl+NaClO+H2O

d:硫酸亚铁溶液呈红色

6FeSO4+3Cl2=2Fe2(SO4)3+2FeCl3

FeCl3遇SCN-呈红色用烧杯、短试管和胶头滴管为主要仪器

设计一个铜与浓硝酸的反应装置。微量实验设计要求:

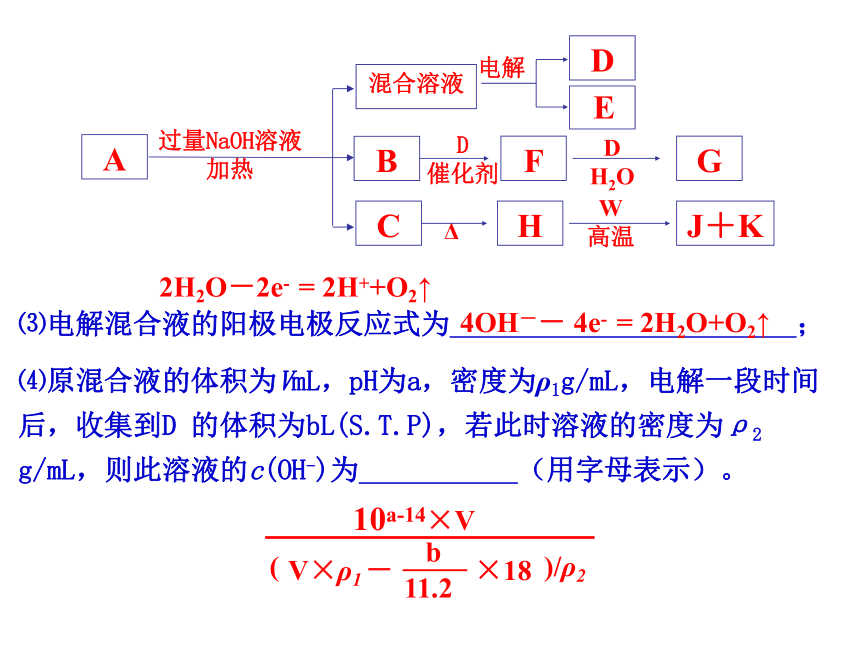

现象明显、操作简单;反应物的用量少,不污染大气。 有一化合物A,其水溶液为浅绿色,可发生如下的转化关系其中B、D、E为无色气体,W、K为常见的金属单质,C为难溶于水的红褐色固体。在混合液中加入BaCl2可生成不溶于稀HNO3的白色沉淀,H和W反应可放出大量的热。

⑴写出下列物质的化学式:

A ,C ,F ;

⑵写出下列反应的化学方程式

J与NaOH ,

F→G ,

K与过量G溶液反应的离子方程式 ;(NH4)2Fe(SO4)2Fe(OH)3NO3Fe+8H++2NO3-=3Fe3++2NO↑+4H2OA12O3+2NaOH=2NaA1O2+H2O3NO2+H2O=2HNO3+NO⑶电解混合液的阳极电极反应式为 ;

⑷原混合液的体积为VmL,pH为a,密度为ρ1g/mL,电解一段时间后,收集到D 的体积为bL(S.T.P),若此时溶液的密度为ρ2 g/mL,则此溶液的c(OH-)为 (用字母表示)。2H2O-2e- = 2H++O2↑4OH-- 4e- = 2H2O+O2↑ 钨是我国丰产元素,是熔点最高的金属,广泛用于拉制灯泡的灯丝,有“光明使者”的美誉。钨在自然界主要以钨(VI )酸盐的形式存在。有开采价值的钨矿石是白钨矿和黑钨矿。白钨矿的主要成分是钨酸钙(CaWO4);黑钨矿的主要成分是铁和锰的钨酸盐,化学式常写成FeWO4·MnWO4。黑钨矿传统冶炼工艺的第一阶段是碱熔法:1. 其中A、B、C都是钨的化合物。写出上述流程中A、B、C的化学式,以及步骤⑴、⑵、⑶中发生反应的化学方程式。Na2WO4; H2WO4或WO3·H2O ; WO3 4FeWO4+8NaOH+O2 = 4Na2WO4+2Fe2O3+4H2O 2MnWO4+4NaOH+O2 = 2Na2WO4+2MnO2+2H2O Na2WO4+2HC1= H2WO4+2NaC1 H2WO4=WO3+H2O Fe2O3MnO22. 钨冶炼工艺的第二阶段则是用碳、氢等还原剂把氧化钨还原为金属钨。写出用氢气还原氧化钨的化学方程式。

对钨纯度要求不高时,用石墨作还原剂。但为了获得可以拉制灯丝的高纯度金属钨,却不宜用石墨而必须用氢气作还原剂,为什么?

3.我国钨化学研究的奠基人顾翼东先生利用上述反应制得了蓝色的、非整比的钨氧化物WO3?x。这种蓝色氧化钨具有比表面大、易还原的优点,在制钨粉时温度容易控制,目前冶炼拉制钨丝的金属钨都用蓝色氧化钨为原料。经分析,得知蓝色氧化钨中钨的质量分数为0.7985。

[1] 计算WO3?x中的x值。

[2] 一般认为,蓝色氧化钨的颜色和非整比暗示了在化合物中存在五价和六价两种价态的钨。试计算蓝色氧化钨中这两种价态的钨原子数比。(相对原子质量:W: 183.84 O: 16.00)WO3+3H2=W+3H2O石墨与钨容易形成合金或碳化物,氢气则不可能 (x/2)W2O5·yWO3 = WO2.9

x:y=0.2:0.8=1:4 x=0.1 WO5/2 2.5

WO3 32.9 甲、乙、丙、戊都具有如下图所示的结构或结构单元,图中正四面体以外可能有部分未画出,虚线不表示化学键或分子间作用力,X、Y可以相同也可以不同。已知:甲、乙是同一类晶体中的各自结构单元,单质甲能与乙发生置换反应,丙、丁、戊三种粒子含有等量的电子数,其中丙、丁可以是同一晶体中分子或分子集团,常温下丁呈液态,能产生两种等电子数的粒子,戊是阳离子

(1) 写出液态丁产生两种等电子粒子的电离方程式:

。

(2) 室温下含有戊的盐溶液,其pH 。

A.>7 B.=7 C.<7 D.以上都有可能

(3) 丙是目前重要的能源。

① 丙和丁在催化、加热条件下得到可燃性的两种气体,

其反应的化学方程式是 。

② 丙可用作现代高能燃料电池中的原料,则丙所在的电极名称是

(填“正极”或“负极”) 。

(4) 甲、乙高温反应时,若乙平均被破坏了1 mol共价键,

则参加反应的乙为 g。 109°28ˊ表示X原子

表示Y原子D负极15金刚石、二氧化硅、甲烷、铵根离子将洁净的金属片A、B、C、D分别放置在浸有盐溶液的滤纸上面并压紧(如图所示)。在每次实验时,记录电压表指针的移动方向和电压表的读数如下:(已知:构成两电极的金属的金属活泼性相差越大,电压表的读数越大)?请依据表中数据判断:

(1) 金属可能是最强的还原剂;

金属一定不能从硫酸铜溶液中置换出铜。

(2)若滤纸不用盐溶液浸润而改用NaOH溶液浸润,则在滤纸上看到析出蓝色沉淀的是 (填字母)金属。其对应的原电池的电极反应式为:负极 ,

正极 。 CBBCu-2e-+2OH-= Cu(OH)2O2+4e-+2H2O=4OH-现有用离子交换膜和石墨作电极的电解槽电解饱和的Na2SO4 溶液生产NaOH和H2SO4 ,下列说法中正确的是 ( )

A、气体A是H2 ,溶液E是稀硫酸

B、气体B是H2 ,溶液D是NaOH溶液

C、Na2SO4 溶液由G口加入,F口通入稀硫酸

D、靠阳极室一侧的是阳离子交换膜,阴极室导出的是氢气B 氨是最重要的氮肥,是产量最大的化工产品之一。课本里介绍的合成氨技术叫哈伯法,是德国人哈伯在1905年发明的,其合成原理为:N2(g)+3H2(g) 2NH3(g);△H=-92.4kJ/mol他因此获得了1918年诺贝尔化学奖。试回答下列问题:

⑴合成氨工业中采取的下列措施可用勒夏特列原理解释的是 (填序号)

A、采用较高压强(20Mpa~50Mpa)

B、采用500℃的高温

C、用铁触媒作催化剂

D、将生成的氨液化并及时从体系中分离出来,

N2和H2循环到合成塔中并补充N2和H2AD 溶液A可能含有等物质的量浓度的Cl-、AlO2-、S2-、SiO32-SO32-、CO32-、SO42-、PO43-离子中的几种。现进行以下实验:

⑴ 取5 毫升溶液A,往其中通入足量的二氧化碳,得到白色沉淀B, B可完全溶于盐酸;

⑵ 另取5毫升溶液A,往其中加入盐酸,生成气体C,将C通入硫酸铜溶液中,有黑色沉淀D产生。关于溶液A的推测合理的是( )

A.溶液A可能大量存在Na+、K+、OH-但不可能大量存在H+

B.溶液A肯定存在AlO2-、S2-;Na+和K+至少有一种大量存在

C.溶液A中肯定不存在SiO32-、SO32-

D.溶液A中还可能存在Al3+、Fe3+、SO42-A C 合成氨工业中,原料气(N2、H2及少量CO、NH3的混合气),在进入合成塔前常用醋酸二氨合铜(I)溶液来吸收原料气中的CO,其反应是:

[Cu(NH3)2Ac]+CO+NH3 [Cu(NH3)3]Ac·CO;△H<0

(1)必须除去原料气中CO的原因是:

(2)醋酸二氨合铜(I)溶液

吸收原料气中的CO的适宜条件是:

(3)吸收CO后的醋酸铜氨液经过适当处理又可再生,恢复其吸收CO的能力,以供循环使用,醋酸铜氨液再生的生产适宜条件应是:防催化剂中毒低温、高压高温、低压⑵右图是实验室模拟工业法合成氨的简易装置。

简述检验有氨气生成的方法

⑶在298K时,将10molN2和

30molH2放入合成塔中,

为何放出的热量小于924kJ?

⑷1998年希腊亚里斯多德大学的Marmellos

和Stoukides采用高质子导电性的SCY陶瓷

(能传递H+),实现了高温常压下高转化率

的电化学合成氨。其实验装置如图。

阴极的电极反应式 。用湿润的红石蕊试纸放在管口处,

若试纸变蓝,说明有氨气生成 该反应为可逆反应,10molN2和30molH2不可能完全反应,所以放出的热量小于10×92.4KJ=924KJ N2+6e-+6H+=2NH3 已知N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) △H=-92.4kJ/mol。在某恒温恒压的密闭容器里充入2 mol N2和8 mol H2,反应达到平衡时生成1 mol NH3。现在相同条件下的同一容器中充入xmol N2 、ymol H2 和4mol NH3,反应达到平衡时,混合物中各物质的质量分数与原平衡相同,且吸收热量46.2 kJ。则x 、y的值为

A.5 , 21 B. 4, 18 C.2 , 8 D.1.5 , 6.5按题意:两平衡为等效平衡,且后平衡是分解1molNH3形成的起始 2mol 8mol 0

变化 0.5mol 1.5mol 1mol -46.2kJ

平衡 1.5mol 6.5mol 1mol起始 5 mol 21mol 4mol变化 0.5 mol 1.5mol 1mol + 46.2kJ起始 5.5 mol 22.5mol 3molΦ(NH3)=1/8Φ(NH3)=3/31 不等效方法一、代入法方法二:N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) △H=-92.4kJ/mol起始 2mol 8mol 0

变化 0.5mol 1.5mol 1mol -46.2kJ

平衡 1.5mol 6.5mol 1mol起始 xmol ymol 4mol

变化 0.5mol 1.5mol 1mol +46.2kJ平衡 x+0.5 y+1.5 3X=4 y=18 合成氨反应中N2和H2的投料比为V(N2)∶V(H2)=1∶3,氨合成塔中NH3的体积分数始终保持在25%,要使N2最终转化率超过95%,则N2和H2至少需要经过 次循环(首次反应不计为1次循环、及时分离出氨)分离出NH3后剩余气体再参与循环反应;依次类推反应的N2: 0.4 0.24 0.144…

等比数列和:0.4(1-0.6n)/(1-0.6)>0.95 n>5.68 n=6

不包括第一次应该最少5次分离氨气后恒压等效开始: 0.6 1.8 0

平衡:0.6-z 1.8-3z 2z

2z/(2.4-2z)=0.25 z=0.24方法二:在方法一中:N2剩余的量是前一次起始物的0.60.6n=0.05

n=lg0.05/lg0.6=5.68

n=6

不包括第一次应该最少5次2002年诺贝尔化学奖表彰了两项成果,其中一项是瑞士科学家发明了“利用核磁共振技术测定溶液中生物大分子三维结构的方法”。在化学上经常使用的是氢核磁共振谱,它是根据不同化学环境的氢原子在氢核磁共振谱中给出的信号不同来确定有机物分子中的不同氢原子。下列有机物分子在氢核磁共振谱中只给出一种信号的是

A.HCHO B.CH3OH

C.HCOOH D.CH3COOCH3

甲醛与亚硫酸氢钠与经过一定反应,可以合成俗称“吊白块”(雕白粉)的物质。因吊白块对人体有害,不能用于食品漂白。其结构简式为:HOCH2SO3Na,根据其结构特点,吊白块能发生的反应有:

A.皂化反应 B.聚合反应 C.与金属钠反应 D.氧化反应CD 甲醛的加聚反应:

银镜反应:海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的两种流程图如下: (1)指出提取碘的过程中有关的实验操作的名称:

① ② ③ ④ ;

(2)提取碘的过程②中,可以选择的有机试剂

是 (选填字母)。

A 、酒精 B、苯 C、裂化汽油 D 醋酸

必须使用的玻璃仪器有:烧杯、 (仪器名称)。

(3)从含碘的有机溶剂中提取碘和回收有机溶剂时,使用实验装置的错误之处:

① ② ③ 。

进行上述操作时使用水浴加热的原因是 ,

最后碘在 里聚集。(4)在含碘离子无色溶液中加入稀硫酸和足量的H2O2溶液后,放出大量的无色气体,溶液呈棕色,并可使淀粉变蓝色。

甲同学认为该反应的离子方程式为:

H2O2+2I-= O2↑+2H++I2 ;

乙同学认为反应经历了三个过程:

2I-+2H++H2O2=I2+ 2H2O;H2O2+I2=2HIO;

2HIO +H2O2=I2+ O2↑+ 2H2O;

有一个同学的观点肯定不正确,

理由是 。

放出大量的无色气体的原因可能是

(用化学反应方程式表示): 。(5)在用离子交换法来提取海带中的碘的实际操作中,并不加入足量的H2O2而使碘离子全部氧化,原因是需要利用生成的碘与溶液中的碘离子形成I3-,即 I2+ I- I3-(I3-为棕褐色)

①将棕褐色的溶液通过氯型强碱性阴离子交换树脂柱(以 R+-Cl-表示),待溶液全部通过后,树脂呈黑红色,流出液为无色,写出上述交换反应的方程式

②从柱的下端加入适当浓度的NaOH溶液,浸没树脂,静止一段时间后,树脂恢复成原来的颜色,碘元素存在于两种可溶性盐中,放出柱中无色溶液于烧杯中。

③往无色溶液中滴加H2SO4溶液,并不断搅拌,直到棕褐色沉淀不再生成为止,静止澄清。此反应可能的离子方程式是

④过滤所得沉淀得到粗碘,把粗碘置于放有浓硫酸的干燥器中进行干燥。 心理素质很重要,稳扎稳打出成效。

题多时少巧安排,先易后难细审题。

难题最后来攻克,信心百倍难变易。

关键字词要抓稳,文字书写要麻利。

专用名词切莫错,代号符号要规矩。

若是碰上栏路虎,一时半刻想不起,

不如暂时放一边,先做把握最大的。

现在时兴探究题,变换花样考能力。

此类多是纸老虎,故弄玄虚吓唬你。

首先安慰你自己,没有什么了不起!

读懂题目扣课本,顺藤摸瓜不费力。化学考试的N多技巧我行,我可以! 多数计算可巧解:画出流程找关系,

物料电荷皆守恒,寻找捷径来解题。

如果遭遇综合题,题巧分重拉距离。

先把题目读两遍,再做两次深呼吸;

化整为零分步做,设计未知列关系;

时间若是不够用,千万不要干着急,

首先扫清空白点,连猜带估写上去!

多选若是拿不准,只填一个保险的。

能写几步是几步,多得一分压一批!

我易、人易、我心细;我难、人难、我不烦!

仔细审题, 规范答卷。

熟题生做, 生题熟做。 应试心理:

应试策略:

应试方法: ?忘掉自己。 ????上了考场之后,第一件事情是写上自己的名字,第二件事情是忘掉自己是谁(忘掉自己的模拟成绩,忘掉自己的志愿)

不怕紧张。 紧张并不是你的敌人。适度紧张实际是有利于能力发挥的。只有过度紧张才会影响你。 ?

不对答案。 ????结束一门考试后,要及时把它忘在脑后,马上开始准备下一门考试。不要对答案,对答案的唯一后果就是让自己闹心,影响情绪。

超越成败。 ????面对重大挑战,最好的对策是“做最坏的打算,做最好的努力”。因为你连最坏的结果都可以接纳了,心理就会很放松,心情的放松更有利于能力的发挥。心静如水

思维活跃而缜密的你

定能凯旋归来!

同课章节目录