透镜成像规律课件 (共26张PPT)

图片预览

文档简介

课件26张PPT。想一想:照相机、投影仪和幻灯机都能成像,但是所成的像却不同,为什么呢? 实像:物体上某点发出(或反射、折射)的光,经过面镜、透镜的反射、折射的实际光线如果是会聚的,其会聚点我们叫物体上某点的实像点。对应于物体上每一个物点都有一个实像点。与物体上各物点相对应的所有实像点的集合,就是物体的实像。实像可以在光屏上呈现出来,如照相机底片上所成的就是实像。

虚像:如果由面镜或透镜反射或折射的实际光线是发散的,则它们不可能会聚,它们的反向延长线的会聚点,就是虚像点。所有虚像点的集合,就是物体的虚像。虚像不能呈现在光屏上,但可以用眼睛直接观察到。如通过放大镜看到的图像就是虚像。

凸透镜成像规律提出问题:

像的虚实、大小、正倒跟哪些因素有关系呢?

猜想与假设:

设计实验:

我们可以把物体放在距凸透镜较远的地方,然后逐渐移近,观察成像的情况。

不同的凸透镜,焦距的大小不同,要有个参照的距离才便于研究,我们就用焦距f作为参照距离。

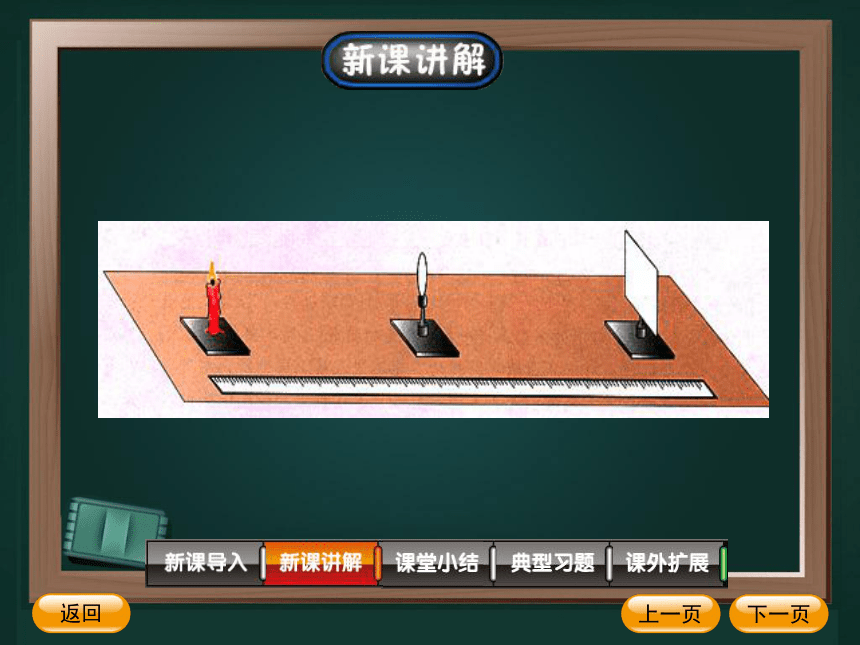

先把物体放在较远处,例如使物距u>2f,然后移动物体,使物体在2f和f之间,即2f>u>f,最后使物距u将光具座放在水平桌面上,如图按顺序固定好蜡烛、凸透镜、光屏的位置。

把凸透镜移到中间,并移动蜡烛和光屏

按上述计划操作,把数据和观察的结果填入表格中。 (1) 把蜡烛移到两倍焦距以外,移动光屏位置,直到找到一个清晰的像,并记录像距和像的特点。 (2) 把蜡烛移到两倍焦点上,移动光屏位置,直到找到一个清晰的像,并记录物距和像的特点。(3) 把蜡烛移到两倍焦距和一倍焦距之间,移动光屏位置,直到找到一个清晰的像,并记录像距和像的特点。(4) 把蜡烛移到一倍焦点上,移动光屏位置,观察能否找到一个清晰的像,如果不能,则从光屏一侧对着凸透镜看,能否找到一个像,观察折射光线有什么特点。(5) 把蜡烛移到一倍焦距以内,移动光屏位置,试试能否找到一个清晰的像,如果不能,则从光屏一侧对着凸透镜看,能否找到一个像,并记录像距和像的特点。结论当u>2f时,成一个缩小、倒立的实像。(照相机原理)

当u=2f时,成一个等大、倒立的实像。

当f当u当u=f时,平行光仍然平行射出。注意事项:光具座在水平桌面上放好,按顺序固定好蜡烛、凸透镜、光屏的位置。凸透镜应该放在中间。

调节好烛焰中心、凸透镜中心、光屏中心在同一高度。

移动时要小心,不要把蜡烛油滴到光具座上,以免影响下次使用。

实验完成一个步骤,马上记录数据。以免遗忘了数据。

实验结束要整理好仪器。

口决一:

一焦分虚实,二焦分大小;

虚像同侧正;

实像异侧倒,物远像近像变小。

口决二:

物近像远像变大,实像倒来虚像正;

二倍焦距物像等,外小内大实像成;

一倍焦距不成像,但其内外虚实明;

牢记两个突变点,成像规律自然成。记忆口诀记忆口诀口决三:

凸透镜,本领大,照相、幻灯和放大;

二倍焦外倒实小,二倍焦内倒实大;

若是物放焦点内,像物同侧虚像大;

一条规律记在心,物近像远像变大。

口决四:

三物距、三界限,成像随着物距变;

物远实像小而近,物近实像大而远。

如果物放焦点内,正立放大虚像现;

幻灯放像像好大,物处一焦二焦间;

相机缩你小不点,物处二倍焦距远。本节课我们知道了以下内容:照相机的原理:u>2f f<v<2f 成倒立、缩小的实像

投影仪的原理:f<u<2f u>2f 成倒立、放大的实像

放大镜的原理:u<f 成正立、放大的虚像

(1)把蜡烛放在______点,屏上出现的像最大。

(2)把蜡烛放在______点,屏上出现的像最小。

(3)把蜡烛放在______点,屏上出现清晰的像时,屏距

凸透镜最远。

(4)把蜡烛放在______点,

屏上出现清晰的像时,

屏距凸透镜最近。

(5)把蜡烛放在______点,

屏上不会出现像。 如图所示,保持凸透镜的位置不变,先后将蜡烛放在a、b、c、d、e各点,并分别调整光屏的位置,则: dadae新型透镜使用常规的光学显微镜无法观察遗传分子、病毒或蛋白质。日前,美国两个研究小组研制出了能够克服这一局限的“三明治透镜”,可以将显微镜的清晰度提高到70纳米。

(接转下一页)以伊戈尔·斯莫利亚尼诺夫为首的美国马里兰大学研究人员在《科学》周刊上称,从理论上说,他们研制的这种超级透镜未来清晰度可达几纳米。以刘兆伟(音译)为首的美国加利福尼亚大学研究人员则宣称,他们能够清晰地看到130纳米的微小字母。这种超级透镜利用的是包含被观察物体最细微信息的特殊光波。这种光波被称为“渐逝波”,因为它不扩散,而是在物体附近渐渐隐没。

(接转下一页)新型透镜超级透镜捕获这种“渐逝波”后,将其转变为可穿过显微镜的扩散波,从而把被观察物体最细微信息保留下来。据报道,没有任何一种自然物质能够令渐逝波”转变为扩散波,超级透镜的这一能力源于它的结构:它就像是一块由纳米层组成的有些隆起的三明治。斯莫利亚尼诺夫的研究小组将金和塑料分层叠放,刘兆伟的研究小组则交替使用银和氧化铝。

(接转下一页)

新型透镜卡尔斯鲁厄大学的斯特凡·林登认为,由于“三明治透镜”中的“渐逝波”会部分流失,并使透镜表面呈现出一定的粗糙感,因此理论上可能达到的100%完美成像还不能实现。新型透镜

虚像:如果由面镜或透镜反射或折射的实际光线是发散的,则它们不可能会聚,它们的反向延长线的会聚点,就是虚像点。所有虚像点的集合,就是物体的虚像。虚像不能呈现在光屏上,但可以用眼睛直接观察到。如通过放大镜看到的图像就是虚像。

凸透镜成像规律提出问题:

像的虚实、大小、正倒跟哪些因素有关系呢?

猜想与假设:

设计实验:

我们可以把物体放在距凸透镜较远的地方,然后逐渐移近,观察成像的情况。

不同的凸透镜,焦距的大小不同,要有个参照的距离才便于研究,我们就用焦距f作为参照距离。

先把物体放在较远处,例如使物距u>2f,然后移动物体,使物体在2f和f之间,即2f>u>f,最后使物距u

把凸透镜移到中间,并移动蜡烛和光屏

按上述计划操作,把数据和观察的结果填入表格中。 (1) 把蜡烛移到两倍焦距以外,移动光屏位置,直到找到一个清晰的像,并记录像距和像的特点。 (2) 把蜡烛移到两倍焦点上,移动光屏位置,直到找到一个清晰的像,并记录物距和像的特点。(3) 把蜡烛移到两倍焦距和一倍焦距之间,移动光屏位置,直到找到一个清晰的像,并记录像距和像的特点。(4) 把蜡烛移到一倍焦点上,移动光屏位置,观察能否找到一个清晰的像,如果不能,则从光屏一侧对着凸透镜看,能否找到一个像,观察折射光线有什么特点。(5) 把蜡烛移到一倍焦距以内,移动光屏位置,试试能否找到一个清晰的像,如果不能,则从光屏一侧对着凸透镜看,能否找到一个像,并记录像距和像的特点。结论当u>2f时,成一个缩小、倒立的实像。(照相机原理)

当u=2f时,成一个等大、倒立的实像。

当f

调节好烛焰中心、凸透镜中心、光屏中心在同一高度。

移动时要小心,不要把蜡烛油滴到光具座上,以免影响下次使用。

实验完成一个步骤,马上记录数据。以免遗忘了数据。

实验结束要整理好仪器。

口决一:

一焦分虚实,二焦分大小;

虚像同侧正;

实像异侧倒,物远像近像变小。

口决二:

物近像远像变大,实像倒来虚像正;

二倍焦距物像等,外小内大实像成;

一倍焦距不成像,但其内外虚实明;

牢记两个突变点,成像规律自然成。记忆口诀记忆口诀口决三:

凸透镜,本领大,照相、幻灯和放大;

二倍焦外倒实小,二倍焦内倒实大;

若是物放焦点内,像物同侧虚像大;

一条规律记在心,物近像远像变大。

口决四:

三物距、三界限,成像随着物距变;

物远实像小而近,物近实像大而远。

如果物放焦点内,正立放大虚像现;

幻灯放像像好大,物处一焦二焦间;

相机缩你小不点,物处二倍焦距远。本节课我们知道了以下内容:照相机的原理:u>2f f<v<2f 成倒立、缩小的实像

投影仪的原理:f<u<2f u>2f 成倒立、放大的实像

放大镜的原理:u<f 成正立、放大的虚像

(1)把蜡烛放在______点,屏上出现的像最大。

(2)把蜡烛放在______点,屏上出现的像最小。

(3)把蜡烛放在______点,屏上出现清晰的像时,屏距

凸透镜最远。

(4)把蜡烛放在______点,

屏上出现清晰的像时,

屏距凸透镜最近。

(5)把蜡烛放在______点,

屏上不会出现像。 如图所示,保持凸透镜的位置不变,先后将蜡烛放在a、b、c、d、e各点,并分别调整光屏的位置,则: dadae新型透镜使用常规的光学显微镜无法观察遗传分子、病毒或蛋白质。日前,美国两个研究小组研制出了能够克服这一局限的“三明治透镜”,可以将显微镜的清晰度提高到70纳米。

(接转下一页)以伊戈尔·斯莫利亚尼诺夫为首的美国马里兰大学研究人员在《科学》周刊上称,从理论上说,他们研制的这种超级透镜未来清晰度可达几纳米。以刘兆伟(音译)为首的美国加利福尼亚大学研究人员则宣称,他们能够清晰地看到130纳米的微小字母。这种超级透镜利用的是包含被观察物体最细微信息的特殊光波。这种光波被称为“渐逝波”,因为它不扩散,而是在物体附近渐渐隐没。

(接转下一页)新型透镜超级透镜捕获这种“渐逝波”后,将其转变为可穿过显微镜的扩散波,从而把被观察物体最细微信息保留下来。据报道,没有任何一种自然物质能够令渐逝波”转变为扩散波,超级透镜的这一能力源于它的结构:它就像是一块由纳米层组成的有些隆起的三明治。斯莫利亚尼诺夫的研究小组将金和塑料分层叠放,刘兆伟的研究小组则交替使用银和氧化铝。

(接转下一页)

新型透镜卡尔斯鲁厄大学的斯特凡·林登认为,由于“三明治透镜”中的“渐逝波”会部分流失,并使透镜表面呈现出一定的粗糙感,因此理论上可能达到的100%完美成像还不能实现。新型透镜

同课章节目录