浙科版高中生物必修2 第5章:生物的进化 单元测试卷(1)

文档属性

| 名称 | 浙科版高中生物必修2 第5章:生物的进化 单元测试卷(1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙科版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2018-11-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第5章 生物的进化

考试时间:100分钟

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

题号

一

二

三

四

总分

得分

评卷人

得 分

一.选择题(共20小题)

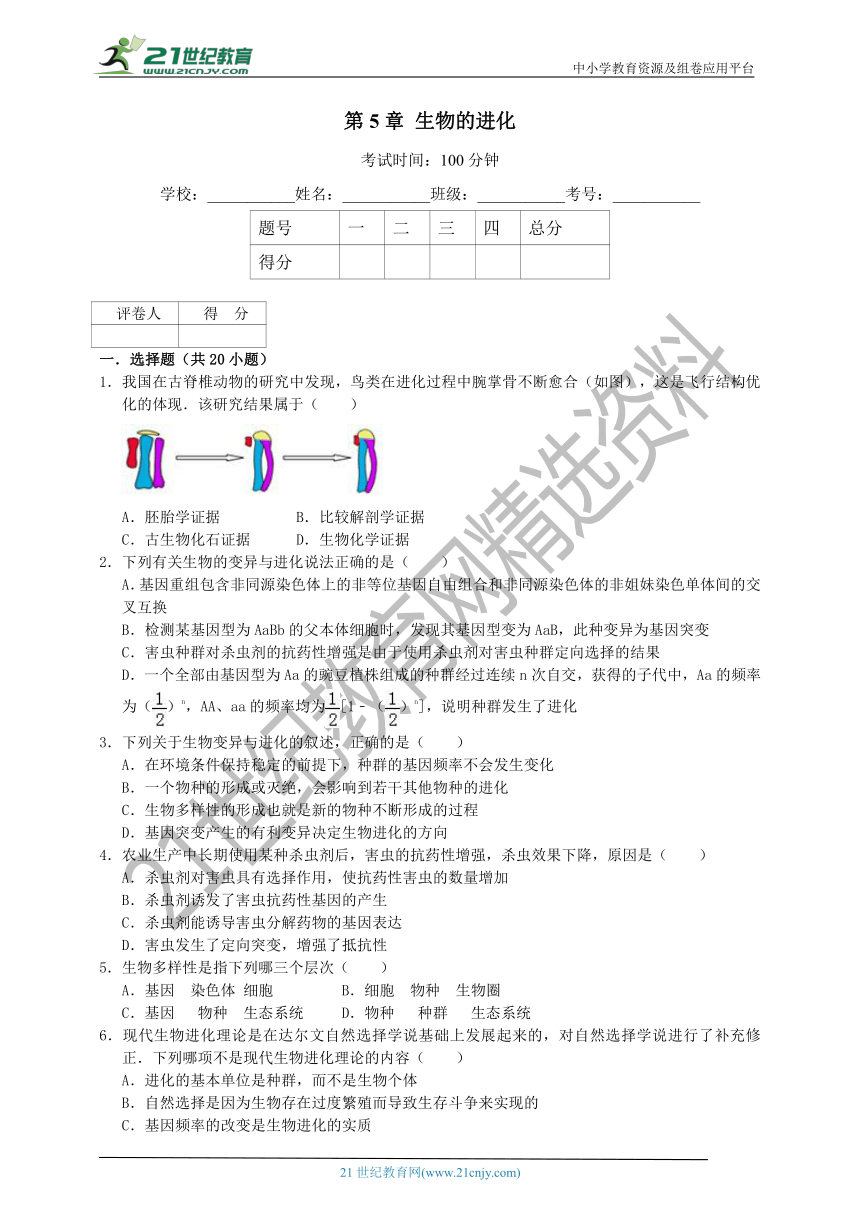

1.我国在古脊椎动物的研究中发现,鸟类在进化过程中腕掌骨不断愈合(如图),这是飞行结构优化的体现.该研究结果属于( )

A.胚胎学证据 B.比较解剖学证据

C.古生物化石证据 D.生物化学证据

2.下列有关生物的变异与进化说法正确的是( )

A.基因重组包含非同源染色体上的非等位基因自由组合和非同源染色体的非姐妹染色单体间的交叉互换

B.检测某基因型为AaBb的父本体细胞时,发现其基因型变为AaB,此种变异为基因突变

C.害虫种群对杀虫剂的抗药性增强是由于使用杀虫剂对害虫种群定向选择的结果

D.一个全部由基因型为Aa的豌豆植株组成的种群经过连续n次自交,获得的子代中,Aa的频率为()n,AA、aa的频率均为[1﹣()n],说明种群发生了进化

3.下列关于生物变异与进化的叙述,正确的是( )

A.在环境条件保持稳定的前提下,种群的基因频率不会发生变化

B.一个物种的形成或灭绝,会影响到若干其他物种的进化

C.生物多样性的形成也就是新的物种不断形成的过程

D.基因突变产生的有利变异决定生物进化的方向

4.农业生产中长期使用某种杀虫剂后,害虫的抗药性增强,杀虫效果下降,原因是( )

A.杀虫剂对害虫具有选择作用,使抗药性害虫的数量增加

B.杀虫剂诱发了害虫抗药性基因的产生

C.杀虫剂能诱导害虫分解药物的基因表达

D.害虫发生了定向突变,增强了抵抗性

5.生物多样性是指下列哪三个层次( )

A.基因 染色体 细胞 B.细胞 物种 生物圈

C.基因 物种 生态系统 D.物种 种群 生态系统

6.现代生物进化理论是在达尔文自然选择学说基础上发展起来的,对自然选择学说进行了补充修正.下列哪项不是现代生物进化理论的内容( )

A.进化的基本单位是种群,而不是生物个体

B.自然选择是因为生物存在过度繁殖而导致生存斗争来实现的

C.基因频率的改变是生物进化的实质

D.突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程中的基本环节

7.下列关于生物进化的叙述,正确的是( )

A.自然选择会导致种群基因频率发生定向改变

B.所有变异都可为生物进化提供可选择的原材料

C.杀虫剂诱导寄虫发生突变会导致害虫抗药性增强

D.进化过程中显性基因频率增加更有利于产生适应环境的新性状

8.有关生物进化的说法不正确的是( )

A.生物进化的实质在于种群基因频率的改变

B.自然选择使种群的基因频率发生定向改变

C.隔离在物种形成中的主要作用是使种群之间停止基因交流

D.新物种形成的标志是改变了基因频率

9.下列有关生物进化理论的叙述,正确的是( )

A.生物进化的基本单位是群落

B.生物多样性是生物进化的结果

C.生物进化的方向与可遗传变异的方向一致

D.在进化地位上越高等的生物,适应能力越强

10.﹣般地说,干旱条件下育成的作物品种,适于在干旱地区种植;潮湿条件下育成的作物品种,适于在潮湿地区种植.在这里,干旱和潮湿条件所起的直接作用是( )

A.诱发突变 B.导致基因重组 C.选择基因型 D.选择表现型

11.下列观点属于拉马克进化学说的事( )

A.过度繁殖 B.用进废退 C.生存斗争 D.自然选择

12.在生命起源的化学进化过程中,参与组成多分子体系的两种有机高分子物质是( )

A.氨基酸和核苷酸 B.蛋白质和核酸 C.蛋白质和核苷酸 D.核酸和氨基酸

13.种内斗争是指同种生物个体之间,由于争夺食物,栖息地或其它生活条件而发生的斗争,下列有关种内斗争的说法中正确的是( )

A.种内斗争会导致同种生物个体之间发生共同进化

B.种内斗争将使种群的基因频率朝着一定方向发生改变

C.研究种内斗争对个体数量的影响属于群落水平的研究

D.种内斗争引起优胜劣汰,最终必然导致新物种的产生

14.我国华北地区常见绿色开花植物丝兰,除了丝兰蛾再没有其它传粉者.一种丝兰蛾只拜访一种丝兰的花朵,丝兰蛾幼虫在其它任何地方都不能生长.在授粉期间,雌蛾进入丝兰花朵中,用产卵器切割子房壁并将卵产于其内,每产下一粒卵雌蛾都会爬到雌蕊顶部在柱头上洒下一点花粉,又从花药上刮下一些花粉补充到所携带的花粉球上.如此产下1~15粒卵后,再飞向另一朵花继续产卵.根据上述资料分析,无法推断出( )

A.丝兰花的结构特点和丝兰蛾的生活习性的形成是生物共同进化的结果

B.丝兰蛾幼虫寄生在丝兰子房中导致丝兰种子无法形成

C.丝兰种群数量与丝兰蛾种群数量的变化呈现相同的波动趋势

D.丝兰与丝兰蛾之间是一种互利共生关系

15.下列关于进化与生物多样性的叙述中正确的是( )

A.浅色桦尺蠖与黑色桦尺蠖同时存在体现了遗传多样性

B.种群是生物进化的基本单位,也是自然选择的对象

C.严格自花传粉的植物种群内个体之间存在生殖隔离

D.生物多样性的形成是不同物种之间共同进化的结果

16.比较来源于不同地区的12头大熊猫体内的36种蛋白质,其中只有一种蛋白质具有多种不同的变型。说明:大熊猫的( )

A.遗传多样性较低 B.物种多样性较低

C.蛋白质功能比较单一 D.蛋白质表达水平较低

17.在圣露西亚岛有两种植物靠一种蜂鸟传粉.一种植物的花蕊蜜管直而短,另一种则弯而深,雌鸟的长鸟喙适于在弯曲的长筒状花蕊蜜管中采蜜;雄鸟短鸟喙适于在短小笔直的花蕊蜜管中采蜜,在长期的进化过程中,生物逐渐适应.由此不能得出的结论是( )

A.雌雄鸟采蜜植物的差异缓解了雌雄蜂鸟间的种内斗争

B.上述两种植物与蜂鸟的相互适应有利于各自繁衍后代

C.花蕊蜜管的形态与鸟喙的长度是长期自然选择的结果

D.题中所述的各种生物构成了一个相互依存的生物群落

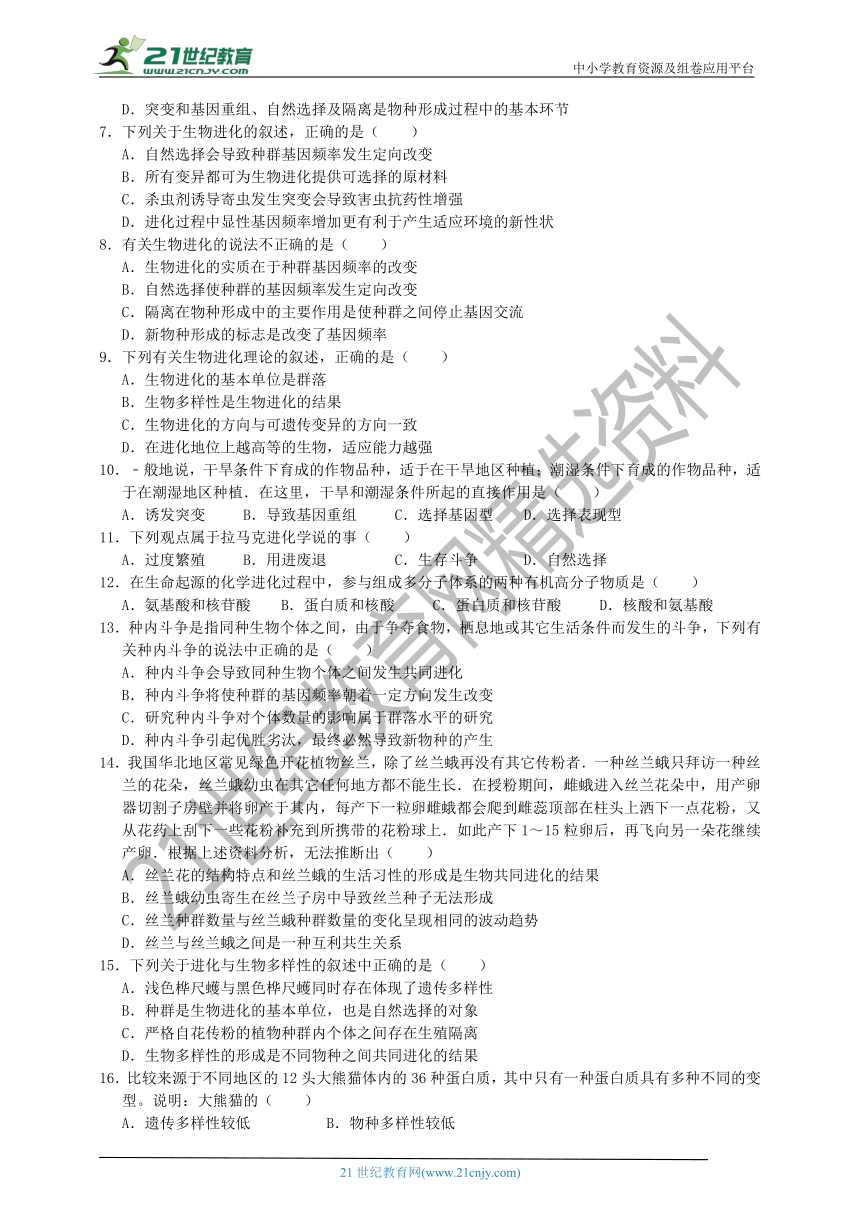

18.下列有关图的说法错误的是( )

A.若M表示基因多样性,a﹣d表示四种不同的植物,则在剧烈变化的环境中最不容易被淘汰的是b

B.若M表示物种丰富度,a﹣d表示四个不同的演替阶段,则从光裸的岩地演替成森林的顺序一般为a→c→d→b

C.若M表示种群密度,a﹣d表示四个野生生物种群,则种内斗争最激烈的一定是b种群

D.若M表示生物体内汞的含量,a﹣d表示四种生物,则由它们组成的食物链中,b所处的营养级最高

19.安第斯山区有数十种蝙蝠以花蜜为食.其中,长舌蝠的舌长为体长的1.5倍.只有这种蝙蝠能从长筒花狭长的花冠筒底部取食花蜜,且为该植物的唯一传粉者.由此无法推断出( )

A.长舌有助于长舌蝠避开与其他蝙蝠的竞争

B.长筒花可以在没有长舌蝠的地方繁衍后代

C.长筒花狭长的花冠筒是自然选择的结果

D.长舌蝠和长筒花相互适应,共同(协同)进化

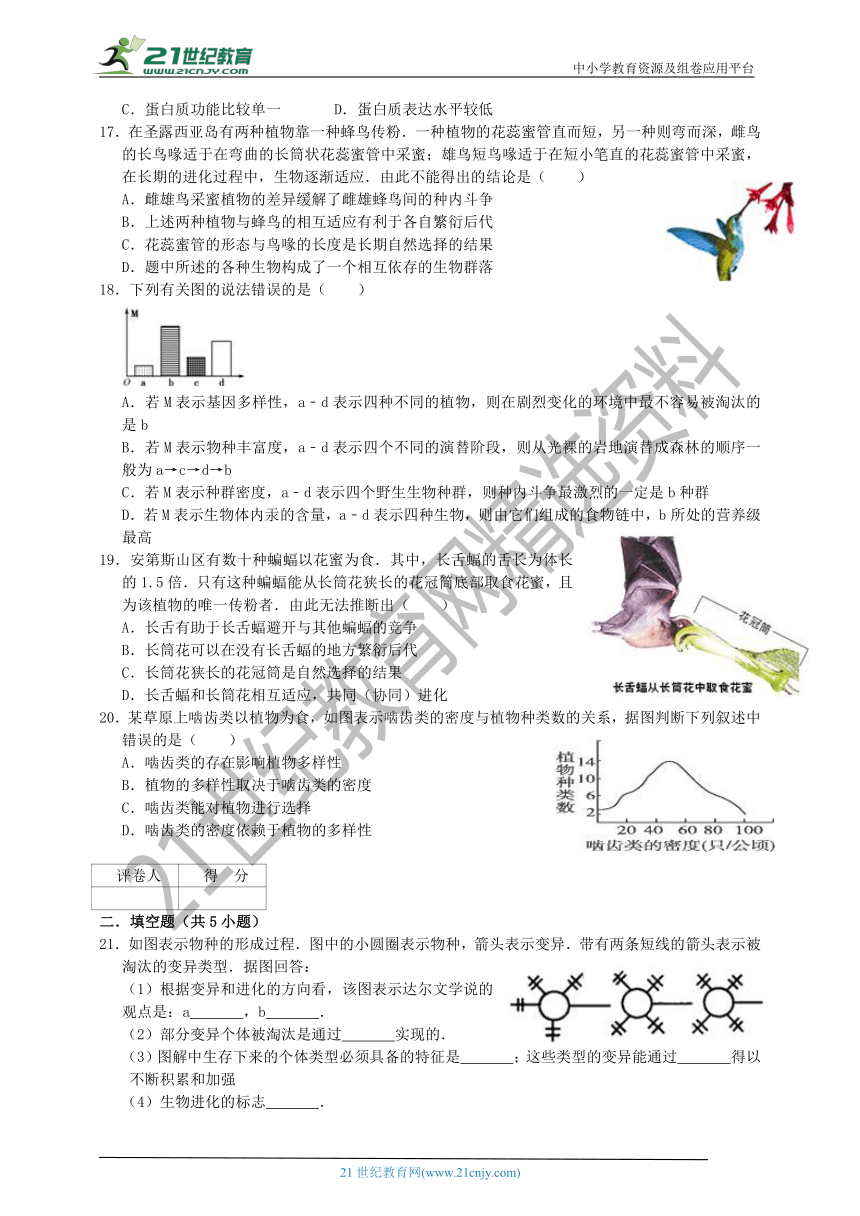

20.某草原上啮齿类以植物为食,如图表示啮齿类的密度与植物种类数的关系,据图判断下列叙述中错误的是( )

A.啮齿类的存在影响植物多样性

B.植物的多样性取决于啮齿类的密度

C.啮齿类能对植物进行选择

D.啮齿类的密度依赖于植物的多样性

评卷人

得 分

二.填空题(共5小题)

21.如图表示物种的形成过程.图中的小圆圈表示物种,箭头表示变异.带有两条短线的箭头表示被淘汰的变异类型.据图回答:

(1)根据变异和进化的方向看,该图表示达尔文学说的

观点是:a ,b .

(2)部分变异个体被淘汰是通过 实现的.

(3)图解中生存下来的个体类型必须具备的特征是 ;这些类型的变异能通过 得以不断积累和加强

(4)生物进化的标志 .

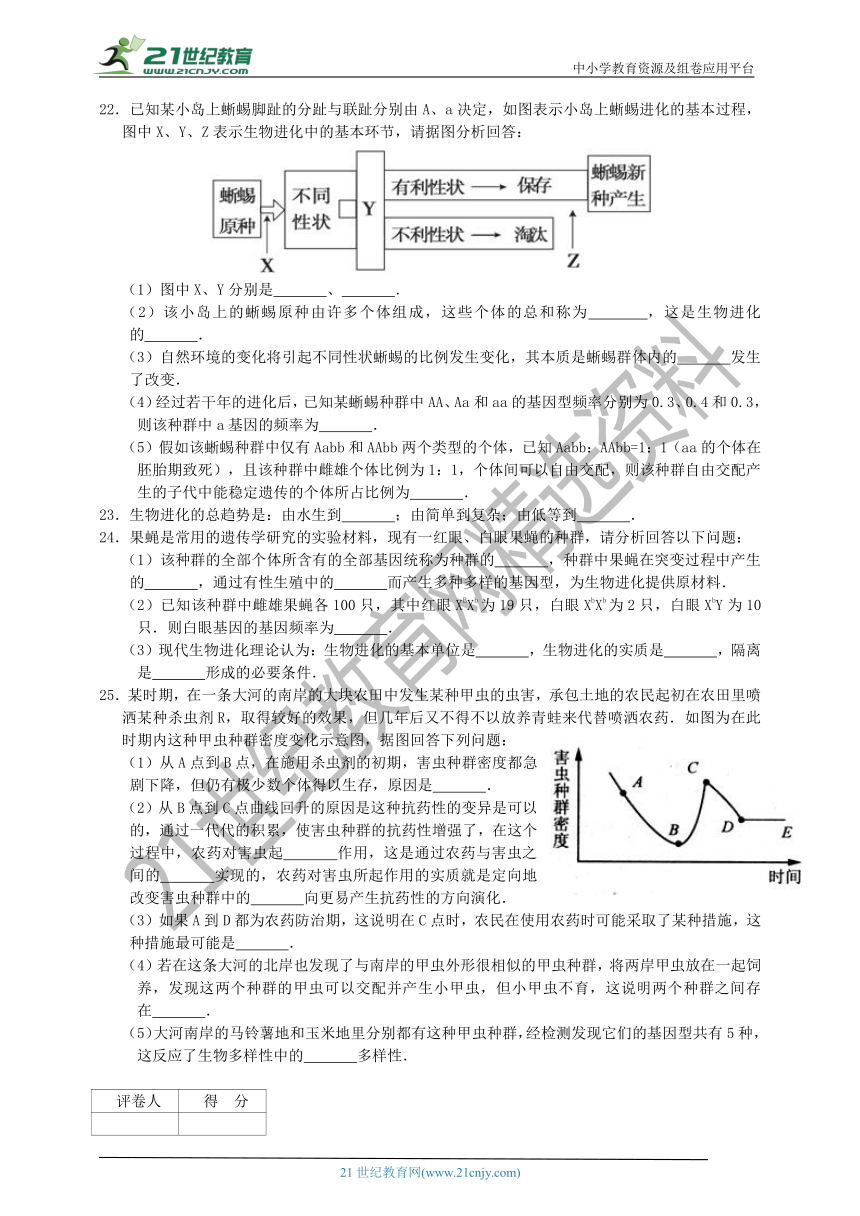

22.已知某小岛上蜥蜴脚趾的分趾与联趾分别由A、a决定,如图表示小岛上蜥蜴进化的基本过程,图中X、Y、Z表示生物进化中的基本环节,请据图分析回答:

(1)图中X、Y分别是 、 .

(2)该小岛上的蜥蜴原种由许多个体组成,这些个体的总和称为 ,这是生物进化的 .

(3)自然环境的变化将引起不同性状蜥蜴的比例发生变化,其本质是蜥蜴群体内的 发生了改变.

(4)经过若干年的进化后,已知某蜥蜴种群中AA、Aa和aa的基因型频率分别为0.3、0.4和0.3,则该种群中a基因的频率为 .

(5)假如该蜥蜴种群中仅有Aabb和AAbb两个类型的个体,已知Aabb:AAbb=1:1(aa的个体在胚胎期致死),且该种群中雌雄个体比例为1:1,个体间可以自由交配,则该种群自由交配产生的子代中能稳定遗传的个体所占比例为 .

23.生物进化的总趋势是:由水生到 ;由简单到复杂;由低等到 .

24.果蝇是常用的遗传学研究的实验材料,现有一红眼、白眼果蝇的种群,请分析回答以下问题:

(1)该种群的全部个体所含有的全部基因统称为种群的 ,种群中果蝇在突变过程中产生的 ,通过有性生殖中的 而产生多种多样的基因型,为生物进化提供原材料.

(2)已知该种群中雌雄果蝇各100只,其中红眼XBXb为19只,白眼XbXb为2只,白眼XbY为10只.则白眼基因的基因频率为 .

(3)现代生物进化理论认为:生物进化的基本单位是 ,生物进化的实质是 ,隔离是 形成的必要条件.

25.某时期,在一条大河的南岸的大块农田中发生某种甲虫的虫害,承包土地的农民起初在农田里喷洒某种杀虫剂R,取得较好的效果,但几年后又不得不以放养青蛙来代替喷洒农药.如图为在此时期内这种甲虫种群密度变化示意图,据图回答下列问题:

(1)从A点到B点,在施用杀虫剂的初期,害虫种群密度都急剧下降,但仍有极少数个体得以生存,原因是 .

(2)从B点到C点曲线回升的原因是这种抗药性的变异是可以 的,通过一代代的积累,使害虫种群的抗药性增强了,在这个过程中,农药对害虫起 作用,这是通过农药与害虫之间的 实现的,农药对害虫所起作用的实质就是定向地改变害虫种群中的 向更易产生抗药性的方向演化.

(3)如果A到D都为农药防治期,这说明在C点时,农民在使用农药时可能采取了某种措施,这种措施最可能是 .

(4)若在这条大河的北岸也发现了与南岸的甲虫外形很相似的甲虫种群,将两岸甲虫放在一起饲养,发现这两个种群的甲虫可以交配并产生小甲虫,但小甲虫不育,这说明两个种群之间存在 .

(5)大河南岸的马铃薯地和玉米地里分别都有这种甲虫种群,经检测发现它们的基因型共有5种,这反应了生物多样性中的 多样性.

评卷人

得 分

三.实验题(共1小题)

26.回答下列有关生物进化与多样性的问题.

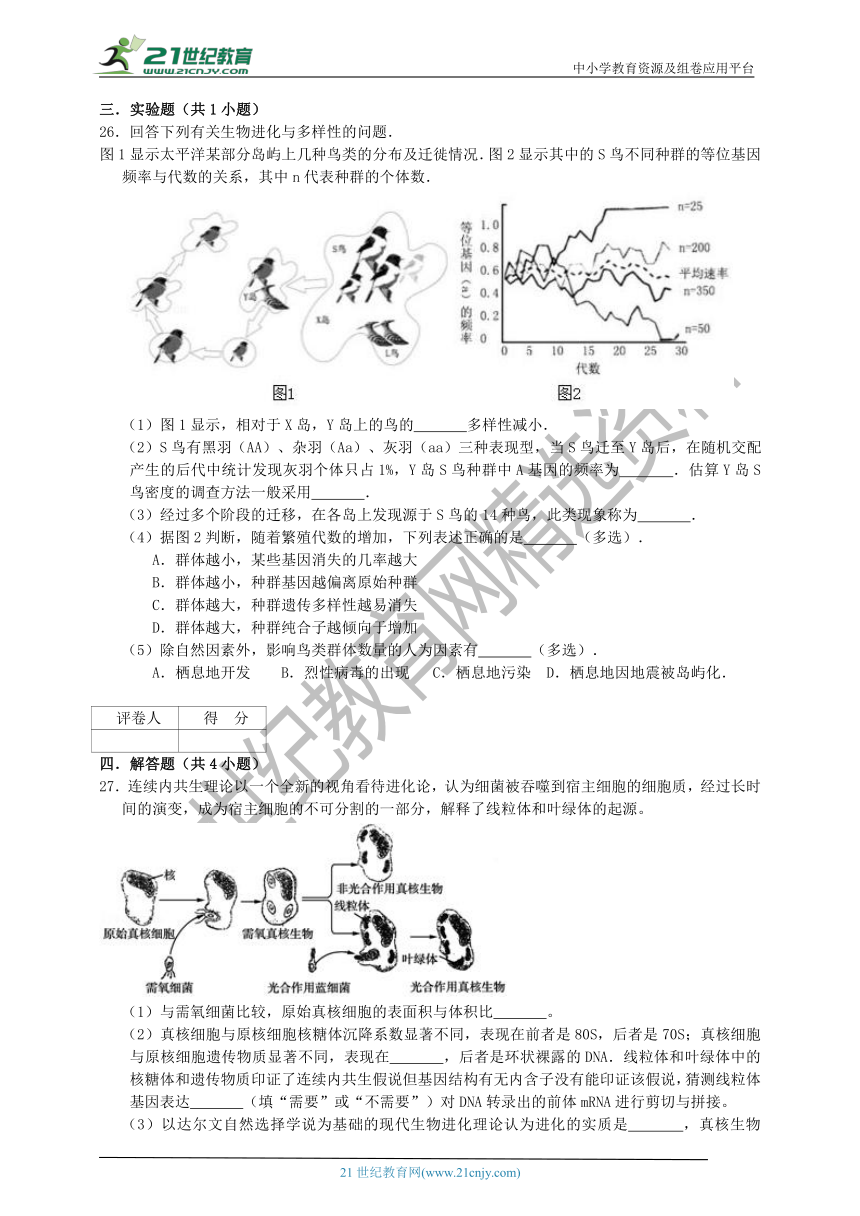

图1显示太平洋某部分岛屿上几种鸟类的分布及迁徙情况.图2显示其中的S鸟不同种群的等位基因频率与代数的关系,其中n代表种群的个体数.

(1)图1显示,相对于X岛,Y岛上的鸟的 多样性减小.

(2)S鸟有黑羽(AA)、杂羽(Aa)、灰羽(aa)三种表现型,当S鸟迁至Y岛后,在随机交配产生的后代中统计发现灰羽个体只占1%,Y岛S鸟种群中A基因的频率为 .估算Y岛S鸟密度的调查方法一般采用 .

(3)经过多个阶段的迁移,在各岛上发现源于S鸟的14种鸟,此类现象称为 .

(4)据图2判断,随着繁殖代数的增加,下列表述正确的是 (多选).

A.群体越小,某些基因消失的几率越大

B.群体越小,种群基因越偏离原始种群

C.群体越大,种群遗传多样性越易消失

D.群体越大,种群纯合子越倾向于增加

(5)除自然因素外,影响鸟类群体数量的人为因素有 (多选).

A.栖息地开发 B.烈性病毒的出现 C.栖息地污染 D.栖息地因地震被岛屿化.

评卷人

得 分

四.解答题(共4小题)

27.连续内共生理论以一个全新的视角看待进化论,认为细菌被吞噬到宿主细胞的细胞质,经过长时间的演变,成为宿主细胞的不可分割的一部分,解释了线粒体和叶绿体的起源。

(1)与需氧细菌比较,原始真核细胞的表面积与体积比 。

(2)真核细胞与原核细胞核糖体沉降系数显著不同,表现在前者是80S,后者是70S;真核细胞与原核细胞遗传物质显著不同,表现在 ,后者是环状裸露的DNA.线粒体和叶绿体中的核糖体和遗传物质印证了连续内共生假说但基因结构有无内含子没有能印证该假说,猜测线粒体基因表达 (填“需要”或“不需要”)对DNA转录出的前体mRNA进行剪切与拼接。

(3)以达尔文自然选择学说为基础的现代生物进化理论认为进化的实质是 ,真核生物的 ,大大加快了生物进化的速度。

(4)据图示“连续内共生”学说,光合作用真核生物比需氧真核生物出现的 。

28.阅读下列材料,回答有关生物进化的问题。1万年前,科罗拉多大峡谷中的松鼠被一条河流分隔成两个种群,两个种群现在已经发生明显的分化。研究人员指出,经过长期演化可能形成两个物种,如图所示。请分析回答下列问题:

(1)图中①~⑥的存在说明了 。结合现代生物进化理论分析可知,图中a、c分别表示 、 。现代生物进化理论认为 决定生物进化的方向。

(2)在对松鼠物种1的某一种群进行调查时发现基因型为DD和dd的植株所占的比例分别为10%和70%(各种基因型个体生存能力相同),第二年对同一种群进行的调查中,发现基因型为DD和dd的植株所占的比例分别为4%和64%,则在这一年中,该松鼠种群是否发生了进化,并说明理由? , 。

(3)如果原松鼠种群中黑毛基因A的基因频率为50%.环境变化后,峡谷北侧山高林密,生活于其中的松鼠种群中基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加20%,基因型为aa的个体数量减少20%,则一年后A的基因频率为 。(保留小数点后一位)

29.如图1所示为某地区中某种老鼠原种群被一条河分割成甲、乙两个种群后的进化过程图,图2为在某段时间内,种群甲中的A基因频率的变化情况,请思考回答下列问题:

(1)图1中a过程为 ,b过程的实质是 ,其直接作用对象是 。

(2)图2中在 时间段内甲种群生物发生了进化,在T点时 (填“是”、“否”或“不一定”)形成新物种。

(3)如果老鼠种群无限大,群体内的个体随机交配,没有突变发生,没有任何形式的选择压力,那么群体中的各种基因型的比例每代保持不变。对某地一个种群随机抽样调查,测知该种群中有基因型AA、Aa、aa的个体若干只,由此可以计算出A和a的基因频率,而根据A和a的基因频率,可以推测出这个种群中Aa的频率(N)大约是

A.0≤N≤100% B.0<N≤50% C.0≤N<50% D.N>50%

30.“蝴蝶泉头蝴蝶树,蝴蝶飞来千万数.首尾连接数公尺,自树下垂疑花序.”每年的4、5月间,大理蝴蝶泉一带有数量庞大的大丽王蝴蝶种群,它们的翅色有黄翅黑斑和橙黄黑斑两种.研究得知,黄翅黑斑(A)对橙黄黑斑(a)是显性,且亲代基因型比例是AA(20%)、Aa(70%)、aa(10%).请据孟德尔的分离定律计算并回答问题:

(1)该种群产生A配子的比率是 ,子代Aa的基因型频率是 .

(2)若要使蝴蝶后代的基因频率维持在这一理想状态下,应具备哪些条件?(写出两点) .

(3)近年发现该种群出现了突变的白翅蝶,专家分析该种群的基因频率将会发生改变.请分析白翅的基因频率可能会怎样变化? .

(4)近几年发现,该种群数量明显减小,使观赏价值降低,专家提出要加以保护,这是在 层次上保护生物的多样性.

参考答案

一.选择题(共20小题)

1.【解答】解:在古脊椎动物的研究中发现,鸟类在进化过程中腕掌骨不断愈合(如图),这是飞行结构优化的体现。该研究结果属于古生物化石证据。

答案:C。

2.【解答】解:A、基因重组包含非同源染色体上的非等位基因自由组合和同源染色体的非姐妹染色单体间的交叉互换,A错误;

B、检测某基因型为AaBb的父本体细胞时,发现其基因型变为AaB,因缺少了b基因,故此种变异为染色体结构变异,B错误;

C、害虫种群对杀虫剂的抗药性增强是由于使用杀虫剂对害虫种群定向选择的结果,C正确;

D、种群自交的过程中,基因型频率发生了变化,但基因频率未发生变化,故种群未发生进化,D错误。

答案:C。

3.【解答】解:A、因为基因突变是不定向的,随机发生的,所以,即便环境没有改变,也可能会因为突变改变基因频率,另外个体的迁入迁出同样影响基因频率,A错误;

B、物种在群落中会与其它物种构成一些种间关系,一个物种的形成或灭绝,会影响到若干其他物种的进化,例如:如果狼灭绝了,那么羊会因为天敌减少而导致进化速度变慢,B正确;

C、生物多样性包括基因多样性、物种多样性、生态系统多样性,C错误;

D、自然选择决定生物进化的方向,D错误。

答案:B。

4.【解答】解:达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。遗传变异是生物进化的基础,首先害虫的抗药性存在着变异。有的抗药性强,有的抗药性弱。使用农药时,把抗药性弱的害虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的害虫活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的害虫,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用农药时,又把抗药性弱的害虫杀死,抗药性强的害虫活下来。这样经过若干代的反复选择。最终活下来的害虫大多是抗药性强的害虫。在使用同等剂量的农药时,就不能起到很好的杀虫作用,导致农药的灭虫的效果越来越差。因此农业生产中长期使用某种杀虫剂后,害虫的抗药性增强,杀虫效果减弱的原因是杀虫剂对害虫有选择作用,使抗药性强的害虫被保留了下来。

答案:A。

5.【解答】解:生物多样性分为基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,故是指基因、物种、生态系统三个层次。

答案:C。

6.【解答】解:A、现代生物进化理论认为:进化的基本单位是种群,而不是生物个体,A正确;

B、自然选择是因为生物存在过度繁殖而导致生存斗争来实现的是达尔文自然选择学说的内容,B错误;

C、生物进化的实质是基因频率的改变,C正确;

D、突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程中的基本环节,D正确。

答案:B。

7.【解答】解:A、自然选择会导致种群基因频率发生定向改变,A正确;

B、可遗传变异为生物进化提供可选择的原材料,B错误;

C、突变在自然条件下就可进行,不是因杀虫剂的使用而发生突变,C错误;

D、适应环境的新性状是基因突变产生的,与显性基因频率还是隐性基因频率的增加无关,D错误。

答案:A。

8.【解答】解:A、生物进化的实质是种群基因频率的改变,A正确;

B、自然选择使种群的基因频率发生定向改变,进而决定生物进化的方向,B正确;

C、隔离的实质是阻断种群间的基因交流,C正确;

D、新物种形成的标志是生殖隔离的形成,D错误。

答案:D。

9.【解答】解:A、生物进化的基本单位是种群,A错误;

B、生物多样性是生物进化的结果,B正确;

C、自然选择是定向的,自然选择决定生物进化的方向,可遗传变异是不定向的,C错误;

D、生物不论在进化地位上的位置如何,都是自然选择的结果,都具有适应能力,D错误。

答案:B。

10.【解答】解:A、干旱和潮湿属于环境,环境的作用是起到选择作用,A错误;

B、突变和基因重组可以产生不定向变异,为自然选择提供丰富的原始选择材料,题干中的干旱、潮湿条件属于不同的自然环境条件,环境条件对变异起选择作用,而不是导致变异,B错误;

CD、干旱和潮湿属于环境,环境所起的直接作用是选择了适应环境的表现型,C错误;D正确。

答案:D。

11.【解答】解:A、过度繁殖是自然选择学说的内容,A错误;

B、拉马克进化学说认为用进废退和获得性遗传是生物进化的主要原因,B正确;

C、生存斗争是自然选择学说的内容,C错误;

D、自然选择是自然选择学说的内容,D错误。

故选:B。

12.【解答】解:A、氨基酸和核苷酸为小分子有机物,A错误;

B、蛋白质是生命活动的承担者,核酸为遗传信息携带者,二者均为有机高分子物质,B正确;

C、核苷酸为小分子有机物,C错误;

D、氨基酸为小分子有机物,D错误。

答案:B。

13.【解答】解:A、生物的共同进化是不同生物之间,生物与无机环境之间共同进化,A错误;

B、突变、基因重组直接导致种群基因频率的改变,种内斗争等自然选择间接导致种群基因频率的改变,B正确;

C、研究种内斗争对个体数量的影响属于种群水平的研究,C错误;

D、种内斗争引起优胜劣汰,引起种群基因频率的改变,但不一定导致新物种的形成,D错误。

答案:B。

14.【解答】解:A、丝兰花的结构特点和丝兰蛾的生活习性的形成是生物共同进化的结果,A正确;

B、丝兰为丝兰蛾提供了食物,丝兰蛾可为丝兰传粉,对双方都有利,B错误;

C、丝兰与丝兰蛾之间为互利共生关系,故两者种群数量的变化呈现相同的波动趋势,C正确;

D、据题意可知,丝兰与丝兰蛾之间是一种互利共生关系,D正确。

答案:B。

15.【解答】解:A、浅色桦尺蠖与黑色桦尺蠖是同一种昆虫,同一种昆虫其表现型不同,说明在环境条件相同的情况下,其基因型不同,体现了遗传多样性,A正确;

B、种群是生物进化的基本单位,但自然选择的对象是个体而不是种群,B错误;

C、严格自花传粉的植物种群内个体属于同种生物,它们之间不存在生殖隔离,C错误;

D、不同物种之间、生物与环境之间的共同进化形成生物的多样性,D错误。

答案:A。

16.【解答】解:A、蛋白质大部分无区别,说明指导蛋白质合成的遗传物质差异很小,说明大熊猫的遗传多样性较低,A正确;

B、大熊猫只有一个物种,不存在物种多样性,B错误;

C、根据题干无法推测大熊猫的蛋白质功能比较单一,C错误;

D、根据题干无法推测大熊猫的蛋白质表达水平较低,D错误。

答案:A。

17.【解答】解:A、两种植物,一种植物的花蕊蜜管直而短,另一种则弯而深;雌鸟的长鸟喙适于在弯曲的长筒状花蕊蜜管中采蜜;雄鸟短鸟喙适于在短小笔直的花蕊蜜管中采蜜,雌雄鸟采蜜植物的差异缓解了雌雄蜂鸟间争夺食物的种内斗争,A正确;

B、两种植物靠蜂鸟传粉,蜂鸟花蕊蜜管中采蜜,两种植物与蜂鸟的相互适应有利于各自繁衍后代,B正确;

C、花蕊蜜管的形态与鸟喙的长度是长期自然选择的结果,C正确;

D、题目中的所有生物只有生产者和消费者,缺乏分解者,故不能构成一个生物群落,D错误。

答案:D。

18.【解答】解:A、若M表示基因多样性,a﹣d表示四种不同的植物,b植物的基因多样性最丰富,因此在剧烈变化的环境中最不容易被淘汰,A正确;

B、若M表示物种丰富度,a﹣d表示四个不同的演替阶段,四个阶段中物种丰富度由低到高依次是:a<c<d<b,因此从光裸的岩地演替成森林的顺序一般为a→c→d→b,B正确;

C、同一种群的种内斗争与种群密度呈正相关,不同种群的种内斗争不一定与种群密度呈正相关,还与该种群所处的营养级有关,M表示种群密度,a﹣d表示四个野生生物种群,虽然b种群是种群密度最大,但种内斗争不一定最激烈,C错误;

D、由于生物的富集作用,营养级越高重金属的含量越大,分析题图可知,若M表示生物体内汞的含量,a﹣d表示四种生物中金属汞的含量b最高,因此b处于最高营养级,D正确。

答案:C。

19.【解答】解:只有长舌蝙蝠能从长筒花狭长的花冠筒底部摄食花蜜,且为该植物的唯一传粉者。这是长舌蝙蝠和长筒花相互选择、相互适应,共同进化的结果。同时通过这种的生活方式也减弱了长舌蝙蝠与其他蝙蝠的竞争。长舌蝙蝠是长筒花的唯一传粉者,故必须在有长舌蝙蝠生存的地方长筒花才能繁殖后代。

答案:B。

20.【解答】解:A、从图中可知,随啮齿类密度的改变,植物种类数改变,故影响了植物多样性,A正确;

B、从图中曲线的关系可以看出,植物种类数随啮齿类密度的改变而改变,所以植物的多样性取决于啮齿类的密度,B正确;

C、植物种类数随啮齿类密度的改变而变化,实际上是啮齿类对植物种类进行了选择的一个结果,C正确;

D、D项应是植物的多样性依赖于啮齿类的密度,D错误。

答案:D。

二.填空题(共5小题)

21.【解答】解:(1)根据变异和进化的方向看,该图表示达尔文学说的观点是:a变异是不定向的,b自然选择是定向的.

(2)部分变异个体被淘汰是通过生存斗争实现的.

(3)图解中生存下来的个体类型必须具备的特征是适应环境;这些类型的变异能通过遗传得以不断积累和加强.

(4)生物进化的标志种群基因频率的改变.

答案:(1)变异是不定向的 自然选择是定向的

(2)生存斗争(3)适应环境(适应性) 遗传(4)种群基因频率的改变

22.【解答】解:(1)新物种产生的条件是隔离、突变与基因重组、自然选择,图中X表示变异,Y表示的是自然选择,有利变异的个体得以保留,不利变异的个体被淘汰.

(2)该小岛上的蜥蜴原种由许多个体组成,这些个体的总和称为种群,种群是生物进化的基本单位.

(3)生物进化的实质是种群基因频率的改变.

(4)该种群中a基因的频率为0.3+×0.4=0.5.

(5)根据题意分析可知:bb无论是自交还是自由交配的结果始终是bb.由于Aabb:AAbb=1:1,所以种群中A的基因频率为,a的基因频率为,所以自由交配后AA的个体为,Aa的个体为,aa的个体为,但aa纯合致死,故AA的个体占=,也即能稳定遗传的个体占总数的.

答案:(1)突变(变异) 自然选择 (2)种群 基本单位

(3)基因频率 (4)0.5 (5)

23.【解答】解:生物进化的总体趋势是:由水生到陆生,由简单到复杂,由低等到高等.

答案:陆生 高等

24.【解答】解:(1)该种群的全部个体所含有的全部基因统称为种群的基因库,种群中果蝇在突变过程中产生的等位基因(或新基因),通过有性生殖中的基因重组而产生多种多样的基因型,为生物进化提供原材料.

(2)已知该种群中雌雄果蝇各100只,其中红眼XBXb为19只,白眼XbXb为2只,白眼XbY为10只.则白眼基因的基因频率为(19+2×2+10)÷(100×2+100)×100%=11%.

(3)生物进化的基本单位是种群,生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,隔离是新物种形成的必要条件.

答案:(1)基因库 等位基因(或新基因) 基因重组(2)11%

(3)种群 种群基因频率的(定向)改变 (新)物种

25.【解答】解:(1)从A点到B点,在施用杀虫剂的初期,由于变异是不定向的,某些害虫具有抗药性变异,故害虫种群密度都急剧下降,但仍有极少数个体得以生存.

(2)由于这种抗药性变异是可以遗传的,使害虫种群的抗药性增加,种群数量增多.因此从B点到C点曲线回升.在这个过程中,农药对害虫起选择作用,自然选择是定向的,是通过农药与害虫之间的生存斗争实现的.而生物进化的实质是种群基因频率的改变.

(3)如果A到D为农药防治期,这说明在C点时,农民在使用农药时最可能采取的措施是改用了其他种类的农药,害虫由于不具有该种农药的抗药性而被淘汰.

(4)将两岸甲虫放在一起饲养,发现这两个种群的甲虫可以交配并产生小甲虫,但小甲虫不育,说明了两种甲虫之间存在生殖隔离.

(5)甲虫种群基因型共有5种,因此反应生物种群的基因多样性.

答案:(1)种群中有少数个体对杀虫剂具有抗性

(2)遗传 选择 生存斗争 基因频率(3)改用了其他种类的农药

(4)生殖隔离(5)基因多样性

三.实验题(共1小题)

26.【解答】解:(1)图1显示,相对于X岛,Y岛上鸟的种类和同一种鸟不同类型的种类减少,即物种多样性和遗传多样性减小.

(2)灰羽个体占1%,根据基因平衡定律,a基因的频率为0.1,则A基因的频率为0.9.调查活动范围较大的动物一般用标志重捕法.

(3)在各岛上发现源于S鸟的适应不同环境的14种鸟,此类现象称为适应辐射.

(4)当n=50时,a基因频率迅速下降至0,说明群体越小,某些基因消失的几率越大;n=25和n=50两种情况下,a基因频率快速上升或下降,说明群体越小,种群基因越偏离原始种群.

(5)栖息地开发和栖息地污染属于人为因素,烈性病毒的出现是基因突变的结果,栖息地因地震被岛屿化是自然原因造成的.

答案:(1)物种多样性和遗传多样性(2)0.9 标志重捕法(3)适应辐射

(4)AB(5)AC

四.解答题(共4小题)

27.【解答】解:(1)由示意图可以看出,原始真核细胞的体积比需氧细菌的体积大,所以相对表面积即表面积与体积比原始真核细胞的小。

(2)真核细胞的遗传物质是DNA,规则的双螺旋链状结构,并且与蛋白质结合形成染色质,原核细胞的遗传物质是裸露的环状DNA分子,没有与蛋白质结合形成染色质。基因结构有无内含子没有能印证连续内共生假说说明线粒体和叶绿体的基因结构和真核细胞类似,所以线粒体基因表达需要对DNA转录出的前体mRNA进行剪切与拼接。

(3)生物进化的实质是种群基因频率的改变,真核生物的有性生殖大大加快了生物进化的速度。

(4)根据图示,光合作用真核生物是由需氧真核生物与光合作用蓝细菌进化而来的,所以光合作用真核生物比需氧真核生物出现的晚。

答案:(1)小(2)链状与蛋白质结合 需要(3)种群基因频率的改变 有性生殖

(4)晚

28.【解答】解:(1)图甲中①~⑥表示生物变异,由图中箭头的方向可知变异的不定向性。由以上分析可知:甲图中a表示地理隔离、c表示生殖隔离;现代生物进化理论认为自然选择决定生物进化的方向。

(2)已知松鼠物种1的某一种群中基因型为DD和dd的植株所占的比例分别为10%和70%,Dd所占的比例为20%,则D的基因频率=DD的基因型频率+Dd基因型频率=10%+10%=20%,同理a的基因频率为55%.第二年该种群中基因型为DD和dd的植株所占的比例分别为4%和64%,Dd所占的比例为32%,则D的基因频率=DD的基因型频率+Dd基因型频率=4%+16%=20%.由此可见,在这一年中,该松鼠种群的基因频率没有发生改变,所以该松鼠种群没有发生进化。

(3)原松鼠种群中黑毛基因A的基因频率为50%,则a的基因频率为50%,AA的基因型频率为25%,Aa的基因型频率为50%,aa的基因型频率为25%.假设开始松鼠的种群数量为100只(AA为25只、Aa为50只、aa为25只),环境变化后,峡谷北侧山高林密,生活于其中的松鼠种群中基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加20%,基因型为aa的个体数量减少20%,则AA的数量为30只,Aa的数量为60只,aa的数量为20只,所以一年后A的基因频率=(60+30×2)÷(30×2+60×2+20×2)≈54.5%。

答案:(1)变异的不定向性 地理隔离 生殖隔离 自然选择

(2)没有 因为基因频率没有发生变化(3)54.5%

29.【解答】解:(1)图1中a过程为地理隔离;b过程的实质是定向改变种群的基因频率,其直接作用对象是生物个体的表现型。

(2)生物进行的实质是种群基因频率的定向改变,图中QR时间段内种群基因频率改变,说明该时间段内甲种群生物发生了进化;新物种形成的标志是生殖隔离,从图中无法判断出是否形成生殖隔离,因此在T点时不一定形成新物种。

(3)由题意知,该种群无限大,群体内的个体随机交配,没有突变发生,没有任何形式的选择压力,因此遵循遗传平衡定律,根据A和a的基因频率计算Aa基因型频率的公式是:Aa=2×p×q=2p(1﹣p)=﹣2(p﹣)2+,因此Aa的基因型频率大于0,且小于或等于,即0<N≤50%.故选:B。

答案:(1)地理隔离 定向改变种群的基因频率 生物个体的表现型

(2)QR 不一定(3)B

30.【解答】解:(1)由题意知,该种群中,AA=20%,Aa=70%,aa=10%,则A的基因频率是A=20%+70%÷2=55%,a的基因频率是a=10%+70%÷2=45%;若它们处于理想状态下,保持遗传平衡,子一代的基因频率不变,A=55%,a=45%,Aa的基因型频率是Aa=2×55%×45%=49.5%.

(2)影响种群基因频率变化的因素是突变、迁入、迁出及自然选择,所以若要使蝴蝶后代的基因频率维持在这一理想状态下,除题干给出的特点外还应具备没有迁入和迁出、没有突变、自然选择对翅色这一性状没有作用.

(3)突变基因不定向性,突变性状可能更适应环境,生活力强,有更多的机会繁殖后代,则该突变基因的基因频率会增加,也可能不适应环境,生活力弱,繁殖后代的机会少,则该突变基因的基因频率会逐渐降低.

(4)生物多样性包含基因多样性、物种多样性、生态系统多样性,近几年发现,该种群数量明显减小,使观赏价值降低.专家提出要加以保护,这是在物种层次上保护生物的多样性.

答案:(1)55% 49.5%

(2)没有迁入和迁出,自然选择对翅色这一性状没有作用

(3)如果该性状适应环境,则基因频率会增大;如果该性状不适应环境,则基因频率会减小(4)物种

考试时间:100分钟

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

题号

一

二

三

四

总分

得分

评卷人

得 分

一.选择题(共20小题)

1.我国在古脊椎动物的研究中发现,鸟类在进化过程中腕掌骨不断愈合(如图),这是飞行结构优化的体现.该研究结果属于( )

A.胚胎学证据 B.比较解剖学证据

C.古生物化石证据 D.生物化学证据

2.下列有关生物的变异与进化说法正确的是( )

A.基因重组包含非同源染色体上的非等位基因自由组合和非同源染色体的非姐妹染色单体间的交叉互换

B.检测某基因型为AaBb的父本体细胞时,发现其基因型变为AaB,此种变异为基因突变

C.害虫种群对杀虫剂的抗药性增强是由于使用杀虫剂对害虫种群定向选择的结果

D.一个全部由基因型为Aa的豌豆植株组成的种群经过连续n次自交,获得的子代中,Aa的频率为()n,AA、aa的频率均为[1﹣()n],说明种群发生了进化

3.下列关于生物变异与进化的叙述,正确的是( )

A.在环境条件保持稳定的前提下,种群的基因频率不会发生变化

B.一个物种的形成或灭绝,会影响到若干其他物种的进化

C.生物多样性的形成也就是新的物种不断形成的过程

D.基因突变产生的有利变异决定生物进化的方向

4.农业生产中长期使用某种杀虫剂后,害虫的抗药性增强,杀虫效果下降,原因是( )

A.杀虫剂对害虫具有选择作用,使抗药性害虫的数量增加

B.杀虫剂诱发了害虫抗药性基因的产生

C.杀虫剂能诱导害虫分解药物的基因表达

D.害虫发生了定向突变,增强了抵抗性

5.生物多样性是指下列哪三个层次( )

A.基因 染色体 细胞 B.细胞 物种 生物圈

C.基因 物种 生态系统 D.物种 种群 生态系统

6.现代生物进化理论是在达尔文自然选择学说基础上发展起来的,对自然选择学说进行了补充修正.下列哪项不是现代生物进化理论的内容( )

A.进化的基本单位是种群,而不是生物个体

B.自然选择是因为生物存在过度繁殖而导致生存斗争来实现的

C.基因频率的改变是生物进化的实质

D.突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程中的基本环节

7.下列关于生物进化的叙述,正确的是( )

A.自然选择会导致种群基因频率发生定向改变

B.所有变异都可为生物进化提供可选择的原材料

C.杀虫剂诱导寄虫发生突变会导致害虫抗药性增强

D.进化过程中显性基因频率增加更有利于产生适应环境的新性状

8.有关生物进化的说法不正确的是( )

A.生物进化的实质在于种群基因频率的改变

B.自然选择使种群的基因频率发生定向改变

C.隔离在物种形成中的主要作用是使种群之间停止基因交流

D.新物种形成的标志是改变了基因频率

9.下列有关生物进化理论的叙述,正确的是( )

A.生物进化的基本单位是群落

B.生物多样性是生物进化的结果

C.生物进化的方向与可遗传变异的方向一致

D.在进化地位上越高等的生物,适应能力越强

10.﹣般地说,干旱条件下育成的作物品种,适于在干旱地区种植;潮湿条件下育成的作物品种,适于在潮湿地区种植.在这里,干旱和潮湿条件所起的直接作用是( )

A.诱发突变 B.导致基因重组 C.选择基因型 D.选择表现型

11.下列观点属于拉马克进化学说的事( )

A.过度繁殖 B.用进废退 C.生存斗争 D.自然选择

12.在生命起源的化学进化过程中,参与组成多分子体系的两种有机高分子物质是( )

A.氨基酸和核苷酸 B.蛋白质和核酸 C.蛋白质和核苷酸 D.核酸和氨基酸

13.种内斗争是指同种生物个体之间,由于争夺食物,栖息地或其它生活条件而发生的斗争,下列有关种内斗争的说法中正确的是( )

A.种内斗争会导致同种生物个体之间发生共同进化

B.种内斗争将使种群的基因频率朝着一定方向发生改变

C.研究种内斗争对个体数量的影响属于群落水平的研究

D.种内斗争引起优胜劣汰,最终必然导致新物种的产生

14.我国华北地区常见绿色开花植物丝兰,除了丝兰蛾再没有其它传粉者.一种丝兰蛾只拜访一种丝兰的花朵,丝兰蛾幼虫在其它任何地方都不能生长.在授粉期间,雌蛾进入丝兰花朵中,用产卵器切割子房壁并将卵产于其内,每产下一粒卵雌蛾都会爬到雌蕊顶部在柱头上洒下一点花粉,又从花药上刮下一些花粉补充到所携带的花粉球上.如此产下1~15粒卵后,再飞向另一朵花继续产卵.根据上述资料分析,无法推断出( )

A.丝兰花的结构特点和丝兰蛾的生活习性的形成是生物共同进化的结果

B.丝兰蛾幼虫寄生在丝兰子房中导致丝兰种子无法形成

C.丝兰种群数量与丝兰蛾种群数量的变化呈现相同的波动趋势

D.丝兰与丝兰蛾之间是一种互利共生关系

15.下列关于进化与生物多样性的叙述中正确的是( )

A.浅色桦尺蠖与黑色桦尺蠖同时存在体现了遗传多样性

B.种群是生物进化的基本单位,也是自然选择的对象

C.严格自花传粉的植物种群内个体之间存在生殖隔离

D.生物多样性的形成是不同物种之间共同进化的结果

16.比较来源于不同地区的12头大熊猫体内的36种蛋白质,其中只有一种蛋白质具有多种不同的变型。说明:大熊猫的( )

A.遗传多样性较低 B.物种多样性较低

C.蛋白质功能比较单一 D.蛋白质表达水平较低

17.在圣露西亚岛有两种植物靠一种蜂鸟传粉.一种植物的花蕊蜜管直而短,另一种则弯而深,雌鸟的长鸟喙适于在弯曲的长筒状花蕊蜜管中采蜜;雄鸟短鸟喙适于在短小笔直的花蕊蜜管中采蜜,在长期的进化过程中,生物逐渐适应.由此不能得出的结论是( )

A.雌雄鸟采蜜植物的差异缓解了雌雄蜂鸟间的种内斗争

B.上述两种植物与蜂鸟的相互适应有利于各自繁衍后代

C.花蕊蜜管的形态与鸟喙的长度是长期自然选择的结果

D.题中所述的各种生物构成了一个相互依存的生物群落

18.下列有关图的说法错误的是( )

A.若M表示基因多样性,a﹣d表示四种不同的植物,则在剧烈变化的环境中最不容易被淘汰的是b

B.若M表示物种丰富度,a﹣d表示四个不同的演替阶段,则从光裸的岩地演替成森林的顺序一般为a→c→d→b

C.若M表示种群密度,a﹣d表示四个野生生物种群,则种内斗争最激烈的一定是b种群

D.若M表示生物体内汞的含量,a﹣d表示四种生物,则由它们组成的食物链中,b所处的营养级最高

19.安第斯山区有数十种蝙蝠以花蜜为食.其中,长舌蝠的舌长为体长的1.5倍.只有这种蝙蝠能从长筒花狭长的花冠筒底部取食花蜜,且为该植物的唯一传粉者.由此无法推断出( )

A.长舌有助于长舌蝠避开与其他蝙蝠的竞争

B.长筒花可以在没有长舌蝠的地方繁衍后代

C.长筒花狭长的花冠筒是自然选择的结果

D.长舌蝠和长筒花相互适应,共同(协同)进化

20.某草原上啮齿类以植物为食,如图表示啮齿类的密度与植物种类数的关系,据图判断下列叙述中错误的是( )

A.啮齿类的存在影响植物多样性

B.植物的多样性取决于啮齿类的密度

C.啮齿类能对植物进行选择

D.啮齿类的密度依赖于植物的多样性

评卷人

得 分

二.填空题(共5小题)

21.如图表示物种的形成过程.图中的小圆圈表示物种,箭头表示变异.带有两条短线的箭头表示被淘汰的变异类型.据图回答:

(1)根据变异和进化的方向看,该图表示达尔文学说的

观点是:a ,b .

(2)部分变异个体被淘汰是通过 实现的.

(3)图解中生存下来的个体类型必须具备的特征是 ;这些类型的变异能通过 得以不断积累和加强

(4)生物进化的标志 .

22.已知某小岛上蜥蜴脚趾的分趾与联趾分别由A、a决定,如图表示小岛上蜥蜴进化的基本过程,图中X、Y、Z表示生物进化中的基本环节,请据图分析回答:

(1)图中X、Y分别是 、 .

(2)该小岛上的蜥蜴原种由许多个体组成,这些个体的总和称为 ,这是生物进化的 .

(3)自然环境的变化将引起不同性状蜥蜴的比例发生变化,其本质是蜥蜴群体内的 发生了改变.

(4)经过若干年的进化后,已知某蜥蜴种群中AA、Aa和aa的基因型频率分别为0.3、0.4和0.3,则该种群中a基因的频率为 .

(5)假如该蜥蜴种群中仅有Aabb和AAbb两个类型的个体,已知Aabb:AAbb=1:1(aa的个体在胚胎期致死),且该种群中雌雄个体比例为1:1,个体间可以自由交配,则该种群自由交配产生的子代中能稳定遗传的个体所占比例为 .

23.生物进化的总趋势是:由水生到 ;由简单到复杂;由低等到 .

24.果蝇是常用的遗传学研究的实验材料,现有一红眼、白眼果蝇的种群,请分析回答以下问题:

(1)该种群的全部个体所含有的全部基因统称为种群的 ,种群中果蝇在突变过程中产生的 ,通过有性生殖中的 而产生多种多样的基因型,为生物进化提供原材料.

(2)已知该种群中雌雄果蝇各100只,其中红眼XBXb为19只,白眼XbXb为2只,白眼XbY为10只.则白眼基因的基因频率为 .

(3)现代生物进化理论认为:生物进化的基本单位是 ,生物进化的实质是 ,隔离是 形成的必要条件.

25.某时期,在一条大河的南岸的大块农田中发生某种甲虫的虫害,承包土地的农民起初在农田里喷洒某种杀虫剂R,取得较好的效果,但几年后又不得不以放养青蛙来代替喷洒农药.如图为在此时期内这种甲虫种群密度变化示意图,据图回答下列问题:

(1)从A点到B点,在施用杀虫剂的初期,害虫种群密度都急剧下降,但仍有极少数个体得以生存,原因是 .

(2)从B点到C点曲线回升的原因是这种抗药性的变异是可以 的,通过一代代的积累,使害虫种群的抗药性增强了,在这个过程中,农药对害虫起 作用,这是通过农药与害虫之间的 实现的,农药对害虫所起作用的实质就是定向地改变害虫种群中的 向更易产生抗药性的方向演化.

(3)如果A到D都为农药防治期,这说明在C点时,农民在使用农药时可能采取了某种措施,这种措施最可能是 .

(4)若在这条大河的北岸也发现了与南岸的甲虫外形很相似的甲虫种群,将两岸甲虫放在一起饲养,发现这两个种群的甲虫可以交配并产生小甲虫,但小甲虫不育,这说明两个种群之间存在 .

(5)大河南岸的马铃薯地和玉米地里分别都有这种甲虫种群,经检测发现它们的基因型共有5种,这反应了生物多样性中的 多样性.

评卷人

得 分

三.实验题(共1小题)

26.回答下列有关生物进化与多样性的问题.

图1显示太平洋某部分岛屿上几种鸟类的分布及迁徙情况.图2显示其中的S鸟不同种群的等位基因频率与代数的关系,其中n代表种群的个体数.

(1)图1显示,相对于X岛,Y岛上的鸟的 多样性减小.

(2)S鸟有黑羽(AA)、杂羽(Aa)、灰羽(aa)三种表现型,当S鸟迁至Y岛后,在随机交配产生的后代中统计发现灰羽个体只占1%,Y岛S鸟种群中A基因的频率为 .估算Y岛S鸟密度的调查方法一般采用 .

(3)经过多个阶段的迁移,在各岛上发现源于S鸟的14种鸟,此类现象称为 .

(4)据图2判断,随着繁殖代数的增加,下列表述正确的是 (多选).

A.群体越小,某些基因消失的几率越大

B.群体越小,种群基因越偏离原始种群

C.群体越大,种群遗传多样性越易消失

D.群体越大,种群纯合子越倾向于增加

(5)除自然因素外,影响鸟类群体数量的人为因素有 (多选).

A.栖息地开发 B.烈性病毒的出现 C.栖息地污染 D.栖息地因地震被岛屿化.

评卷人

得 分

四.解答题(共4小题)

27.连续内共生理论以一个全新的视角看待进化论,认为细菌被吞噬到宿主细胞的细胞质,经过长时间的演变,成为宿主细胞的不可分割的一部分,解释了线粒体和叶绿体的起源。

(1)与需氧细菌比较,原始真核细胞的表面积与体积比 。

(2)真核细胞与原核细胞核糖体沉降系数显著不同,表现在前者是80S,后者是70S;真核细胞与原核细胞遗传物质显著不同,表现在 ,后者是环状裸露的DNA.线粒体和叶绿体中的核糖体和遗传物质印证了连续内共生假说但基因结构有无内含子没有能印证该假说,猜测线粒体基因表达 (填“需要”或“不需要”)对DNA转录出的前体mRNA进行剪切与拼接。

(3)以达尔文自然选择学说为基础的现代生物进化理论认为进化的实质是 ,真核生物的 ,大大加快了生物进化的速度。

(4)据图示“连续内共生”学说,光合作用真核生物比需氧真核生物出现的 。

28.阅读下列材料,回答有关生物进化的问题。1万年前,科罗拉多大峡谷中的松鼠被一条河流分隔成两个种群,两个种群现在已经发生明显的分化。研究人员指出,经过长期演化可能形成两个物种,如图所示。请分析回答下列问题:

(1)图中①~⑥的存在说明了 。结合现代生物进化理论分析可知,图中a、c分别表示 、 。现代生物进化理论认为 决定生物进化的方向。

(2)在对松鼠物种1的某一种群进行调查时发现基因型为DD和dd的植株所占的比例分别为10%和70%(各种基因型个体生存能力相同),第二年对同一种群进行的调查中,发现基因型为DD和dd的植株所占的比例分别为4%和64%,则在这一年中,该松鼠种群是否发生了进化,并说明理由? , 。

(3)如果原松鼠种群中黑毛基因A的基因频率为50%.环境变化后,峡谷北侧山高林密,生活于其中的松鼠种群中基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加20%,基因型为aa的个体数量减少20%,则一年后A的基因频率为 。(保留小数点后一位)

29.如图1所示为某地区中某种老鼠原种群被一条河分割成甲、乙两个种群后的进化过程图,图2为在某段时间内,种群甲中的A基因频率的变化情况,请思考回答下列问题:

(1)图1中a过程为 ,b过程的实质是 ,其直接作用对象是 。

(2)图2中在 时间段内甲种群生物发生了进化,在T点时 (填“是”、“否”或“不一定”)形成新物种。

(3)如果老鼠种群无限大,群体内的个体随机交配,没有突变发生,没有任何形式的选择压力,那么群体中的各种基因型的比例每代保持不变。对某地一个种群随机抽样调查,测知该种群中有基因型AA、Aa、aa的个体若干只,由此可以计算出A和a的基因频率,而根据A和a的基因频率,可以推测出这个种群中Aa的频率(N)大约是

A.0≤N≤100% B.0<N≤50% C.0≤N<50% D.N>50%

30.“蝴蝶泉头蝴蝶树,蝴蝶飞来千万数.首尾连接数公尺,自树下垂疑花序.”每年的4、5月间,大理蝴蝶泉一带有数量庞大的大丽王蝴蝶种群,它们的翅色有黄翅黑斑和橙黄黑斑两种.研究得知,黄翅黑斑(A)对橙黄黑斑(a)是显性,且亲代基因型比例是AA(20%)、Aa(70%)、aa(10%).请据孟德尔的分离定律计算并回答问题:

(1)该种群产生A配子的比率是 ,子代Aa的基因型频率是 .

(2)若要使蝴蝶后代的基因频率维持在这一理想状态下,应具备哪些条件?(写出两点) .

(3)近年发现该种群出现了突变的白翅蝶,专家分析该种群的基因频率将会发生改变.请分析白翅的基因频率可能会怎样变化? .

(4)近几年发现,该种群数量明显减小,使观赏价值降低,专家提出要加以保护,这是在 层次上保护生物的多样性.

参考答案

一.选择题(共20小题)

1.【解答】解:在古脊椎动物的研究中发现,鸟类在进化过程中腕掌骨不断愈合(如图),这是飞行结构优化的体现。该研究结果属于古生物化石证据。

答案:C。

2.【解答】解:A、基因重组包含非同源染色体上的非等位基因自由组合和同源染色体的非姐妹染色单体间的交叉互换,A错误;

B、检测某基因型为AaBb的父本体细胞时,发现其基因型变为AaB,因缺少了b基因,故此种变异为染色体结构变异,B错误;

C、害虫种群对杀虫剂的抗药性增强是由于使用杀虫剂对害虫种群定向选择的结果,C正确;

D、种群自交的过程中,基因型频率发生了变化,但基因频率未发生变化,故种群未发生进化,D错误。

答案:C。

3.【解答】解:A、因为基因突变是不定向的,随机发生的,所以,即便环境没有改变,也可能会因为突变改变基因频率,另外个体的迁入迁出同样影响基因频率,A错误;

B、物种在群落中会与其它物种构成一些种间关系,一个物种的形成或灭绝,会影响到若干其他物种的进化,例如:如果狼灭绝了,那么羊会因为天敌减少而导致进化速度变慢,B正确;

C、生物多样性包括基因多样性、物种多样性、生态系统多样性,C错误;

D、自然选择决定生物进化的方向,D错误。

答案:B。

4.【解答】解:达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。遗传变异是生物进化的基础,首先害虫的抗药性存在着变异。有的抗药性强,有的抗药性弱。使用农药时,把抗药性弱的害虫杀死,这叫不适者被淘汰;抗药性强的害虫活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的害虫,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,在使用农药时,又把抗药性弱的害虫杀死,抗药性强的害虫活下来。这样经过若干代的反复选择。最终活下来的害虫大多是抗药性强的害虫。在使用同等剂量的农药时,就不能起到很好的杀虫作用,导致农药的灭虫的效果越来越差。因此农业生产中长期使用某种杀虫剂后,害虫的抗药性增强,杀虫效果减弱的原因是杀虫剂对害虫有选择作用,使抗药性强的害虫被保留了下来。

答案:A。

5.【解答】解:生物多样性分为基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,故是指基因、物种、生态系统三个层次。

答案:C。

6.【解答】解:A、现代生物进化理论认为:进化的基本单位是种群,而不是生物个体,A正确;

B、自然选择是因为生物存在过度繁殖而导致生存斗争来实现的是达尔文自然选择学说的内容,B错误;

C、生物进化的实质是基因频率的改变,C正确;

D、突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程中的基本环节,D正确。

答案:B。

7.【解答】解:A、自然选择会导致种群基因频率发生定向改变,A正确;

B、可遗传变异为生物进化提供可选择的原材料,B错误;

C、突变在自然条件下就可进行,不是因杀虫剂的使用而发生突变,C错误;

D、适应环境的新性状是基因突变产生的,与显性基因频率还是隐性基因频率的增加无关,D错误。

答案:A。

8.【解答】解:A、生物进化的实质是种群基因频率的改变,A正确;

B、自然选择使种群的基因频率发生定向改变,进而决定生物进化的方向,B正确;

C、隔离的实质是阻断种群间的基因交流,C正确;

D、新物种形成的标志是生殖隔离的形成,D错误。

答案:D。

9.【解答】解:A、生物进化的基本单位是种群,A错误;

B、生物多样性是生物进化的结果,B正确;

C、自然选择是定向的,自然选择决定生物进化的方向,可遗传变异是不定向的,C错误;

D、生物不论在进化地位上的位置如何,都是自然选择的结果,都具有适应能力,D错误。

答案:B。

10.【解答】解:A、干旱和潮湿属于环境,环境的作用是起到选择作用,A错误;

B、突变和基因重组可以产生不定向变异,为自然选择提供丰富的原始选择材料,题干中的干旱、潮湿条件属于不同的自然环境条件,环境条件对变异起选择作用,而不是导致变异,B错误;

CD、干旱和潮湿属于环境,环境所起的直接作用是选择了适应环境的表现型,C错误;D正确。

答案:D。

11.【解答】解:A、过度繁殖是自然选择学说的内容,A错误;

B、拉马克进化学说认为用进废退和获得性遗传是生物进化的主要原因,B正确;

C、生存斗争是自然选择学说的内容,C错误;

D、自然选择是自然选择学说的内容,D错误。

故选:B。

12.【解答】解:A、氨基酸和核苷酸为小分子有机物,A错误;

B、蛋白质是生命活动的承担者,核酸为遗传信息携带者,二者均为有机高分子物质,B正确;

C、核苷酸为小分子有机物,C错误;

D、氨基酸为小分子有机物,D错误。

答案:B。

13.【解答】解:A、生物的共同进化是不同生物之间,生物与无机环境之间共同进化,A错误;

B、突变、基因重组直接导致种群基因频率的改变,种内斗争等自然选择间接导致种群基因频率的改变,B正确;

C、研究种内斗争对个体数量的影响属于种群水平的研究,C错误;

D、种内斗争引起优胜劣汰,引起种群基因频率的改变,但不一定导致新物种的形成,D错误。

答案:B。

14.【解答】解:A、丝兰花的结构特点和丝兰蛾的生活习性的形成是生物共同进化的结果,A正确;

B、丝兰为丝兰蛾提供了食物,丝兰蛾可为丝兰传粉,对双方都有利,B错误;

C、丝兰与丝兰蛾之间为互利共生关系,故两者种群数量的变化呈现相同的波动趋势,C正确;

D、据题意可知,丝兰与丝兰蛾之间是一种互利共生关系,D正确。

答案:B。

15.【解答】解:A、浅色桦尺蠖与黑色桦尺蠖是同一种昆虫,同一种昆虫其表现型不同,说明在环境条件相同的情况下,其基因型不同,体现了遗传多样性,A正确;

B、种群是生物进化的基本单位,但自然选择的对象是个体而不是种群,B错误;

C、严格自花传粉的植物种群内个体属于同种生物,它们之间不存在生殖隔离,C错误;

D、不同物种之间、生物与环境之间的共同进化形成生物的多样性,D错误。

答案:A。

16.【解答】解:A、蛋白质大部分无区别,说明指导蛋白质合成的遗传物质差异很小,说明大熊猫的遗传多样性较低,A正确;

B、大熊猫只有一个物种,不存在物种多样性,B错误;

C、根据题干无法推测大熊猫的蛋白质功能比较单一,C错误;

D、根据题干无法推测大熊猫的蛋白质表达水平较低,D错误。

答案:A。

17.【解答】解:A、两种植物,一种植物的花蕊蜜管直而短,另一种则弯而深;雌鸟的长鸟喙适于在弯曲的长筒状花蕊蜜管中采蜜;雄鸟短鸟喙适于在短小笔直的花蕊蜜管中采蜜,雌雄鸟采蜜植物的差异缓解了雌雄蜂鸟间争夺食物的种内斗争,A正确;

B、两种植物靠蜂鸟传粉,蜂鸟花蕊蜜管中采蜜,两种植物与蜂鸟的相互适应有利于各自繁衍后代,B正确;

C、花蕊蜜管的形态与鸟喙的长度是长期自然选择的结果,C正确;

D、题目中的所有生物只有生产者和消费者,缺乏分解者,故不能构成一个生物群落,D错误。

答案:D。

18.【解答】解:A、若M表示基因多样性,a﹣d表示四种不同的植物,b植物的基因多样性最丰富,因此在剧烈变化的环境中最不容易被淘汰,A正确;

B、若M表示物种丰富度,a﹣d表示四个不同的演替阶段,四个阶段中物种丰富度由低到高依次是:a<c<d<b,因此从光裸的岩地演替成森林的顺序一般为a→c→d→b,B正确;

C、同一种群的种内斗争与种群密度呈正相关,不同种群的种内斗争不一定与种群密度呈正相关,还与该种群所处的营养级有关,M表示种群密度,a﹣d表示四个野生生物种群,虽然b种群是种群密度最大,但种内斗争不一定最激烈,C错误;

D、由于生物的富集作用,营养级越高重金属的含量越大,分析题图可知,若M表示生物体内汞的含量,a﹣d表示四种生物中金属汞的含量b最高,因此b处于最高营养级,D正确。

答案:C。

19.【解答】解:只有长舌蝙蝠能从长筒花狭长的花冠筒底部摄食花蜜,且为该植物的唯一传粉者。这是长舌蝙蝠和长筒花相互选择、相互适应,共同进化的结果。同时通过这种的生活方式也减弱了长舌蝙蝠与其他蝙蝠的竞争。长舌蝙蝠是长筒花的唯一传粉者,故必须在有长舌蝙蝠生存的地方长筒花才能繁殖后代。

答案:B。

20.【解答】解:A、从图中可知,随啮齿类密度的改变,植物种类数改变,故影响了植物多样性,A正确;

B、从图中曲线的关系可以看出,植物种类数随啮齿类密度的改变而改变,所以植物的多样性取决于啮齿类的密度,B正确;

C、植物种类数随啮齿类密度的改变而变化,实际上是啮齿类对植物种类进行了选择的一个结果,C正确;

D、D项应是植物的多样性依赖于啮齿类的密度,D错误。

答案:D。

二.填空题(共5小题)

21.【解答】解:(1)根据变异和进化的方向看,该图表示达尔文学说的观点是:a变异是不定向的,b自然选择是定向的.

(2)部分变异个体被淘汰是通过生存斗争实现的.

(3)图解中生存下来的个体类型必须具备的特征是适应环境;这些类型的变异能通过遗传得以不断积累和加强.

(4)生物进化的标志种群基因频率的改变.

答案:(1)变异是不定向的 自然选择是定向的

(2)生存斗争(3)适应环境(适应性) 遗传(4)种群基因频率的改变

22.【解答】解:(1)新物种产生的条件是隔离、突变与基因重组、自然选择,图中X表示变异,Y表示的是自然选择,有利变异的个体得以保留,不利变异的个体被淘汰.

(2)该小岛上的蜥蜴原种由许多个体组成,这些个体的总和称为种群,种群是生物进化的基本单位.

(3)生物进化的实质是种群基因频率的改变.

(4)该种群中a基因的频率为0.3+×0.4=0.5.

(5)根据题意分析可知:bb无论是自交还是自由交配的结果始终是bb.由于Aabb:AAbb=1:1,所以种群中A的基因频率为,a的基因频率为,所以自由交配后AA的个体为,Aa的个体为,aa的个体为,但aa纯合致死,故AA的个体占=,也即能稳定遗传的个体占总数的.

答案:(1)突变(变异) 自然选择 (2)种群 基本单位

(3)基因频率 (4)0.5 (5)

23.【解答】解:生物进化的总体趋势是:由水生到陆生,由简单到复杂,由低等到高等.

答案:陆生 高等

24.【解答】解:(1)该种群的全部个体所含有的全部基因统称为种群的基因库,种群中果蝇在突变过程中产生的等位基因(或新基因),通过有性生殖中的基因重组而产生多种多样的基因型,为生物进化提供原材料.

(2)已知该种群中雌雄果蝇各100只,其中红眼XBXb为19只,白眼XbXb为2只,白眼XbY为10只.则白眼基因的基因频率为(19+2×2+10)÷(100×2+100)×100%=11%.

(3)生物进化的基本单位是种群,生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,隔离是新物种形成的必要条件.

答案:(1)基因库 等位基因(或新基因) 基因重组(2)11%

(3)种群 种群基因频率的(定向)改变 (新)物种

25.【解答】解:(1)从A点到B点,在施用杀虫剂的初期,由于变异是不定向的,某些害虫具有抗药性变异,故害虫种群密度都急剧下降,但仍有极少数个体得以生存.

(2)由于这种抗药性变异是可以遗传的,使害虫种群的抗药性增加,种群数量增多.因此从B点到C点曲线回升.在这个过程中,农药对害虫起选择作用,自然选择是定向的,是通过农药与害虫之间的生存斗争实现的.而生物进化的实质是种群基因频率的改变.

(3)如果A到D为农药防治期,这说明在C点时,农民在使用农药时最可能采取的措施是改用了其他种类的农药,害虫由于不具有该种农药的抗药性而被淘汰.

(4)将两岸甲虫放在一起饲养,发现这两个种群的甲虫可以交配并产生小甲虫,但小甲虫不育,说明了两种甲虫之间存在生殖隔离.

(5)甲虫种群基因型共有5种,因此反应生物种群的基因多样性.

答案:(1)种群中有少数个体对杀虫剂具有抗性

(2)遗传 选择 生存斗争 基因频率(3)改用了其他种类的农药

(4)生殖隔离(5)基因多样性

三.实验题(共1小题)

26.【解答】解:(1)图1显示,相对于X岛,Y岛上鸟的种类和同一种鸟不同类型的种类减少,即物种多样性和遗传多样性减小.

(2)灰羽个体占1%,根据基因平衡定律,a基因的频率为0.1,则A基因的频率为0.9.调查活动范围较大的动物一般用标志重捕法.

(3)在各岛上发现源于S鸟的适应不同环境的14种鸟,此类现象称为适应辐射.

(4)当n=50时,a基因频率迅速下降至0,说明群体越小,某些基因消失的几率越大;n=25和n=50两种情况下,a基因频率快速上升或下降,说明群体越小,种群基因越偏离原始种群.

(5)栖息地开发和栖息地污染属于人为因素,烈性病毒的出现是基因突变的结果,栖息地因地震被岛屿化是自然原因造成的.

答案:(1)物种多样性和遗传多样性(2)0.9 标志重捕法(3)适应辐射

(4)AB(5)AC

四.解答题(共4小题)

27.【解答】解:(1)由示意图可以看出,原始真核细胞的体积比需氧细菌的体积大,所以相对表面积即表面积与体积比原始真核细胞的小。

(2)真核细胞的遗传物质是DNA,规则的双螺旋链状结构,并且与蛋白质结合形成染色质,原核细胞的遗传物质是裸露的环状DNA分子,没有与蛋白质结合形成染色质。基因结构有无内含子没有能印证连续内共生假说说明线粒体和叶绿体的基因结构和真核细胞类似,所以线粒体基因表达需要对DNA转录出的前体mRNA进行剪切与拼接。

(3)生物进化的实质是种群基因频率的改变,真核生物的有性生殖大大加快了生物进化的速度。

(4)根据图示,光合作用真核生物是由需氧真核生物与光合作用蓝细菌进化而来的,所以光合作用真核生物比需氧真核生物出现的晚。

答案:(1)小(2)链状与蛋白质结合 需要(3)种群基因频率的改变 有性生殖

(4)晚

28.【解答】解:(1)图甲中①~⑥表示生物变异,由图中箭头的方向可知变异的不定向性。由以上分析可知:甲图中a表示地理隔离、c表示生殖隔离;现代生物进化理论认为自然选择决定生物进化的方向。

(2)已知松鼠物种1的某一种群中基因型为DD和dd的植株所占的比例分别为10%和70%,Dd所占的比例为20%,则D的基因频率=DD的基因型频率+Dd基因型频率=10%+10%=20%,同理a的基因频率为55%.第二年该种群中基因型为DD和dd的植株所占的比例分别为4%和64%,Dd所占的比例为32%,则D的基因频率=DD的基因型频率+Dd基因型频率=4%+16%=20%.由此可见,在这一年中,该松鼠种群的基因频率没有发生改变,所以该松鼠种群没有发生进化。

(3)原松鼠种群中黑毛基因A的基因频率为50%,则a的基因频率为50%,AA的基因型频率为25%,Aa的基因型频率为50%,aa的基因型频率为25%.假设开始松鼠的种群数量为100只(AA为25只、Aa为50只、aa为25只),环境变化后,峡谷北侧山高林密,生活于其中的松鼠种群中基因型为AA、Aa的个体数量在一年后各增加20%,基因型为aa的个体数量减少20%,则AA的数量为30只,Aa的数量为60只,aa的数量为20只,所以一年后A的基因频率=(60+30×2)÷(30×2+60×2+20×2)≈54.5%。

答案:(1)变异的不定向性 地理隔离 生殖隔离 自然选择

(2)没有 因为基因频率没有发生变化(3)54.5%

29.【解答】解:(1)图1中a过程为地理隔离;b过程的实质是定向改变种群的基因频率,其直接作用对象是生物个体的表现型。

(2)生物进行的实质是种群基因频率的定向改变,图中QR时间段内种群基因频率改变,说明该时间段内甲种群生物发生了进化;新物种形成的标志是生殖隔离,从图中无法判断出是否形成生殖隔离,因此在T点时不一定形成新物种。

(3)由题意知,该种群无限大,群体内的个体随机交配,没有突变发生,没有任何形式的选择压力,因此遵循遗传平衡定律,根据A和a的基因频率计算Aa基因型频率的公式是:Aa=2×p×q=2p(1﹣p)=﹣2(p﹣)2+,因此Aa的基因型频率大于0,且小于或等于,即0<N≤50%.故选:B。

答案:(1)地理隔离 定向改变种群的基因频率 生物个体的表现型

(2)QR 不一定(3)B

30.【解答】解:(1)由题意知,该种群中,AA=20%,Aa=70%,aa=10%,则A的基因频率是A=20%+70%÷2=55%,a的基因频率是a=10%+70%÷2=45%;若它们处于理想状态下,保持遗传平衡,子一代的基因频率不变,A=55%,a=45%,Aa的基因型频率是Aa=2×55%×45%=49.5%.

(2)影响种群基因频率变化的因素是突变、迁入、迁出及自然选择,所以若要使蝴蝶后代的基因频率维持在这一理想状态下,除题干给出的特点外还应具备没有迁入和迁出、没有突变、自然选择对翅色这一性状没有作用.

(3)突变基因不定向性,突变性状可能更适应环境,生活力强,有更多的机会繁殖后代,则该突变基因的基因频率会增加,也可能不适应环境,生活力弱,繁殖后代的机会少,则该突变基因的基因频率会逐渐降低.

(4)生物多样性包含基因多样性、物种多样性、生态系统多样性,近几年发现,该种群数量明显减小,使观赏价值降低.专家提出要加以保护,这是在物种层次上保护生物的多样性.

答案:(1)55% 49.5%

(2)没有迁入和迁出,自然选择对翅色这一性状没有作用

(3)如果该性状适应环境,则基因频率会增大;如果该性状不适应环境,则基因频率会减小(4)物种

同课章节目录

- 前言

- 第一章 孟德尔定律

- 第一节 分离定律

- 第二节 自由组合定律

- 第二章 染色体与遗传

- 第一节 减数分裂中的染色体行为

- 第二节 遗传的染色体学说

- 第三节 性染色体与伴性遗传

- 第三章 遗传的分子基础

- 第一节 核酸是遗传物质的证据

- 第二节 DNA的分子结构和特点

- 第三节 遗传信息的传递

- 第四节 遗传信息的表达—-RNA和蛋白质的合成

- 第四章 生物的变异

- 第一节 生物变异的来源

- 第二节 生物变异在生产上的应用

- 第五章 生物的进化

- 第一节 生物的多样性、统一性和进化

- 第二节 进化性变化是怎样发生的

- 第三节 探索生物进化的历史

- 第六章 遗传与人类健康

- 第一节 人类遗传病的主要类型

- 第二节 遗传咨询与优生

- 第三节 基因治疗和人类基因组计划

- 第四节 遗传病与人类未来