高一第一学期期末语文综合复习-1含答案

文档属性

| 名称 | 高一第一学期期末语文综合复习-1含答案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 54.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-11-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

高一第一学期期末语文综合复习

一、选择题(本大题共4小题,共12.0分)

下列各句的句式与其他三句不同的一项是( )

A. 蚓无爪牙之利,筋骨之强 B. 以为凡是州之山水有异态者

C. 吾长见笑于大方之家 D. 客有吹洞箫者

下列各句中没有通假字的一项是( )

A. 当与秦相较 B. 君子生非异也

C. 一尊还酹江月 D. 有不见者,二十三年

下列各句中,加点词语的词类活用与其他三项不同的一项是( )

A. 以事秦之心礼天下之奇才 B. 日削月割,以趋于亡

C. 以地事秦,犹抱薪救火 D. 能守其土,义不赂秦

下列句子中,加点的成语运用正确的一项是( )

A. 既然这是一项民生工程,有关部门就应当尽其所能,推波助澜,促其尽快上马

B. 有些学生书写状况很糟糕,他们经常文不加点,字迹潦草,以致文章不堪卒读

C. 从共享改革成果走向共同富裕是一个长期过程,任重而道远,不可能一蹴而就

D. 城市改造要谨小慎微,改造如何与保护相协调,是城市建设中值得深思的问题

二、默写(本大题共1小题,共12.0分)

默写填空(请选择其中6句。填写时注意序号的对应)。

(1)看万山红遍,______。漫江碧透,______。(毛泽东《沁园春?长沙》)

(2)故不积跬步,______;不积小流,______。(荀子《劝学》)

(3)是故弟子不必不如师,______。闻道有先后,______。(韩愈《师说》)

(4)惟江上之清风,______,耳得之而为声,______。(苏轼《赤壁赋》)

(5)______,渺沧海之一粟。______,羡长江之无穷。(苏轼《赤壁赋》)

(6)______,未云何龙?复道行空,______?(杜牧《阿房宫赋》)

(7)元嘉草草,封狼居胥,______。四十三年,望中犹记,______。(辛弃疾《永遇乐?京口北固亭怀古》)

(8)大江东去,______、千古风流人物。故垒西边,人道是,______。(苏轼《念奴娇?赤壁怀古》)

三、诗歌鉴赏(本大题共1小题,共5.0分)

阅读下面这首诗,完成下列各题

《少年行》明?林章

君不见长安侠少年,酒底高歌花底眠。

斗鸡走马千金散,何曾盗个官家钱。

一朝忽报边烽起,从军不待别妻子。

但言割地与和亲,不愁战死愁羞死。(1)概括诗中的“少年”形象。

(2)“盗”字用得新巧诙谐,试作简析。

四、语言表达(本大题共4小题,共19.0分)

根据拼音写出汉字。

(1)那位崔颢,本可以凑足pán?chan______回家一趟,用不着那样伤感。(曹文轩《前方》)

(2)若遇到风和日暖的午后,你一个人肯上东郊去走走,则晴天碧落之下,你不但不感到岁时的肃杀,而且还可以饱觉着一种莫名其妙的hán?xù______在那里的生气。(郁达夫《江南的冬景》)

(3)正面五间上房,皆diāo?liáng?huà?dòng______,两边穿山游廊厢房,挂着各色鹦鹉、画眉等鸟雀。台矶之上,坐着几个穿红着绿的丫头,一见他们来了,便忙都笑迎上来,说:“刚才老太太还念呢,可巧就来了。”于是三四人争着打起帘笼,一面听得人回话:“林姑娘到了。”(曹雪芹《林黛玉进贾府》)

根据语境及古诗词相关知识,将“春”“夏”“秋”“冬”四字填入下面的曲词中。

?????? 一个是阆苑仙葩,一个是美玉无瑕,若说没奇缘,今生偏又遇着他,若说有奇缘,如何心事终虚化,一个枉自嗟呀,一个空劳牵挂,一个是水中月,一个是镜中花,想眼中能有多少泪珠儿,怎禁得______流到______,______?流到______!--《红楼梦?枉凝眉》。

下面文段中有几处用语不妥,请你找出来并作订正。

10岁那年,我家母在一次事故中去世,父亲就带着我出了国。二十年过去了,父亲已年届六旬,进入耄耋之年,他突然有了返回故乡的夙愿。为了安慰先父,我四处奔波,尽心筹措,希望尽早陪他老人家一起回国。

______改作______;______改作______;

______改作______;______改作______;

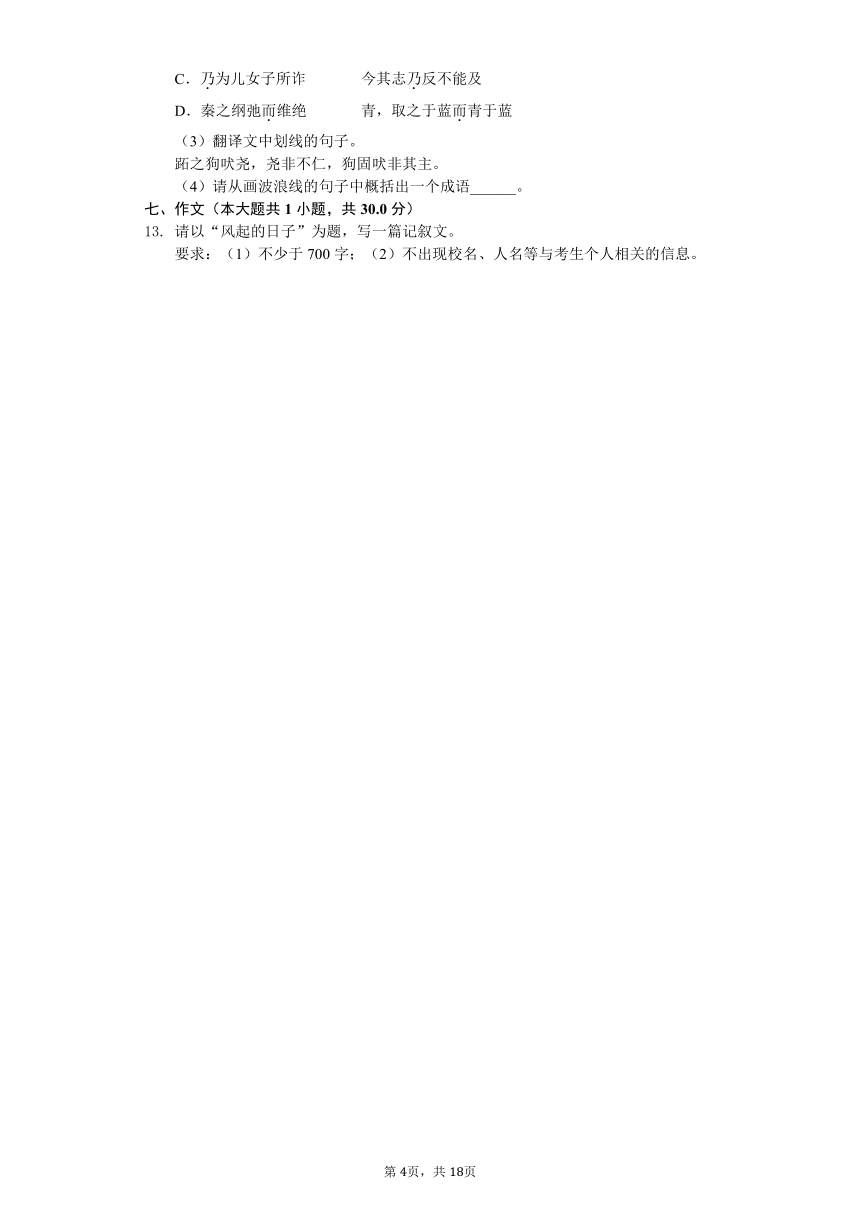

阅读下面文言文段,完成下列各题

??????? 燕赵之收藏,韩魏之经营,齐楚之精英,几世几年,剽掠其人,倚叠如山。一旦不能有,输来其间。鼎铛玉石,金块珠砾,弃掷逦迤,秦人视之,亦不甚惜。嗟乎!一人之心,千万人之心也。秦爱纷奢,人亦念其家。奈何取之尽锱铢,用之如泥沙!使负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;钉头磷磷,多于在庾之粟粒;瓦缝参差,多于周身之帛缕;直栏横槛,多于九土之城郭;管弦呕哑,多于市人之言语。使天下之人,不敢言而敢怒。独夫之心,日益骄固。戍卒叫,函谷举,楚人一炬,可怜焦土!

??????? 呜呼!灭六国者六国也,非秦也;族秦者秦也,非天下也。嗟乎!使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

(杜牧《阿房宫赋》节选)(1)解释文中加点的词。

①精英______???? ②独夫______????? ③举______???? ④族______

(2)下面句子中与“灭六国者六国也”句式不同的一项是______

A.一人之心,千万人之心也 B.下江陵,顺流而东也

C.固一世之雄也 D.道之所存,师之所存也

(3)翻译文中划线的句子。

后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

五、现代文阅读(本大题共1小题,共13.0分)

阅读下面这篇文章,完成下列各题

枯萎属于正常???余秋雨????????①离开卢克索向东,不久就进入了浩瀚的沙漠。这个沙漠叫东部沙漠,又名阿拉伯沙漠。

??????? ②穿行沙漠对我来说早已不是第一次,但刚刚还在古代遗迹中感叹人类文明的恢宏久远,没几步却跨进了杳无人烟的荒原,这种强刺激的对比经验却从未有过。连个过渡也不给,使得几天来沉浸于历史文化中的眼神和表情不知往何处搁置,一时显得十分慌张。

?????? ?③一切都停止了。没有了古代和现代,没有了文明和野蛮,没有了考察和推断,只剩下一种惊讶:原来人类只活动在这么狭小的空间,原来我们的历史只是游丝一缕,在赤地荒日的夹缝中飘荡。

?????? ④眼前的非洲沙漠,积沙并不厚。一切高凸之处其实都是坚石,只不过上面敷了一层沙罢了。但是这些坚石从外面看完全没有棱角,与沙同色,与泥同状,累累团团地起伏着,只在顶部呈现出淡淡的黑褐色,使每一个起伏在色调上显得更加立体,一波波地涌向远处。

??????? ⑤远处,除了地平线,什么也没有。

????????⑥偶尔会出现一些奇迹:在寸草不生的沙砾中突然生出一棵树,亭亭如盖,碧绿无瑕,连一片叶子也没有枯黄。这是怎么回事?难道地母单独为它埋设了一条细长的营养管道?但是光有营养也没有用,因为它还必须面对日夜的蒸发和剥夺,抗击骇人的孤独和寂寞。由此联想,人类的一些文明发祥地也许正像这些树,在千百万个不可能中挣扎出了一个小可能。从树叶丛中看,似乎很成气候;从整体环境看,始终岌岌可危,谁也无法保证它们的存活年限。有人为它们的终于枯萎疑惑不解,其实,真正值得疑惑的是它们何以能够持续,而枯萎则属于正常。

???????? ⑦正这么想着,眼前的景象变了,黄昏开始来到。沙地渐渐蒙上了黯青色,而沙山上的阳光却变得越来越明亮。没过多久,色彩又变,一部分山头变成炉火色,一部分山头变成胭脂色,色块在往顶部缩小,耀眼的成分已经消失,只剩下晚妆般的艳丽。暮色已重,远处的层峦叠嶂全都朦胧在一种青紫色的烟霞中。此时天地间已经没有任何杂色,只有同一种色调在变换着光影浓淡,这种一致性使暮色都变得宏伟无比。

???????? ⑧谁料,千顷平漠只让我们看了一会,车队蹿进了沙漠谷地,两边危岩高耸,峭拔狰狞,猛一看,就像是走进了烤焦了的黄山和庐山。天火收取了绿草青松、瀑布流云,只剩下赤露的筋骨在这儿堆积。

???????? ⑨像要安慰什么,西天还留下一抹柔艳的淡彩,在山岩背脊上抚摸,而沙漠的明月,已朗朗在天。

???????? ⑩我想,这一切都与人类文明没有什么关系,但它无可置疑的壮美,而且万古不息。人类所做的,只是悄悄地找了一个适合自己居住的小环境而已,略加张罗,是为了沟通,为了方便,为了一点小小的诗意,这也就是所谓的文明。须知几步之外,便是茫茫沙漠。

?文明太不容易,真应该好好珍惜。

(1)说说第③段加点的“游丝一缕”在文中的含义。

(2)第⑥段写了一棵树,有何用意?

(3)赏析画线句段。

(4)结合全文,简析标题“枯萎属于正常”的内涵。

六、文言文阅读(本大题共1小题,共9.0分)

阅读下面文段,完成下列各题

??????? 韩信初为齐王时,蒯通说信,使三分天下,信不听。后知汉畏恶其能,乃与陈豨谋反。事泄,吕太后以计擒之。方斩,曰:“吾悔不听蒯通之计,乃为儿女子所诈,岂非天哉?”高祖归,乃诏齐捕通,至。上曰:“若教淮阴侯反耶?”曰:“然。臣固教之。竖子不用臣之策,故今自夷于此。如彼竖子用臣之计,陛下安得而夷之乎?”上怒曰:“烹之。”通曰:“嗟乎!冤哉烹也!”上曰:“若教韩信反,何冤?”对曰:“秦之纲弛而维绝,山东大扰,异姓并起,英俊乌聚,秦失其鹿,天下共逐之。于是高材疾足者先得焉。跖①之狗吠尧,尧非不仁,狗固吠非其主。当是时,臣独知韩信,非知陛下也。且天下锐精持锋,欲为陛下所求者甚众,固力不能耳,又可尽烹耶?”高帝曰:“置之。”乃释通之罪也。

(节选自《反经》)注释:①跖:即盗跖

(1)解释文中加点的词。

①说______???? ②夷______??? ③置______

(2)下列句中加点的词意思和用法相同的一项是______

A.韩信初为齐王时 故为之文以志

B.吕太后以计擒之 陛下安得夷之乎

C.乃为儿女子所诈 今其志乃反不能及

D.秦之纲弛而维绝 青,取之于蓝而青于蓝

(3)翻译文中划线的句子。

跖之狗吠尧,尧非不仁,狗固吠非其主。

(4)请从画波浪线的句子中概括出一个成语______。

七、作文(本大题共1小题,共30.0分)

请以“风起的日子”为题,写一篇记叙文。

要求:(1)不少于700字;(2)不出现校名、人名等与考生个人相关的信息。

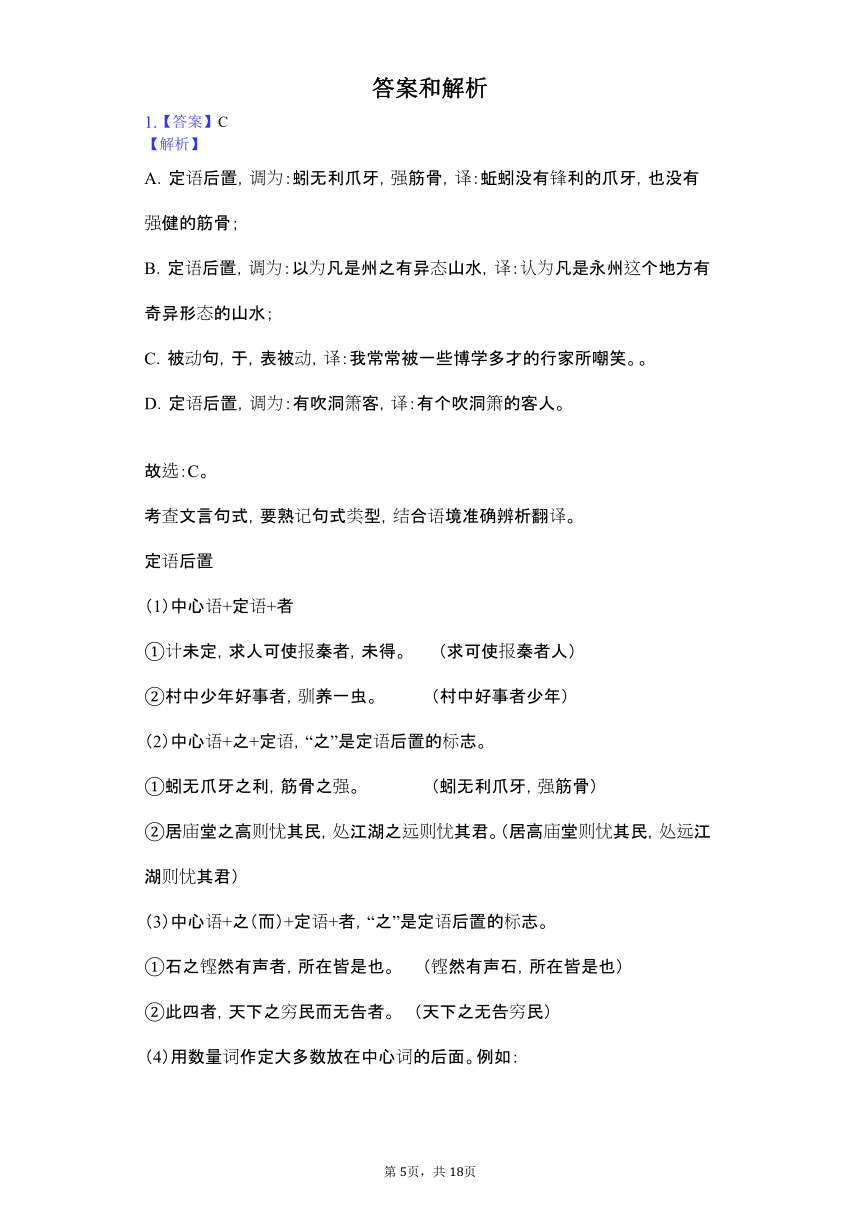

答案和解析

1.【答案】C

【解析】

A.定语后置,调为:蚓无利爪牙,强筋骨,译:蚯蚓没有锋利的爪牙,也没有强健的筋骨;

B.定语后置,调为:以为凡是州之有异态山水,译:认为凡是永州这个地方有奇异形态的山水;

C.被动句,于,表被动,译:我常常被一些博学多才的行家所嘲笑。。

D.定语后置,调为:有吹洞箫客,译:有个吹洞箫的客人。

故选:C。

考查文言句式,要熟记句式类型,结合语境准确辨析翻译。

定语后置

(1)中心语+定语+者

①计未定,求人可使报秦者,未得。????? (求可使报秦者人)

②村中少年好事者,驯养一虫。?????????? (村中好事者少年)

(2)中心语+之+定语,“之”是定语后置的标志。

①蚓无爪牙之利,筋骨之强。?????????????? (蚓无利爪牙,强筋骨)

②居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。(居高庙堂则忧其民,处远江湖则忧其君)

(3)中心语+之(而)+定语+者,“之”是定语后置的标志。

①石之铿然有声者,所在皆是也。???? (铿然有声石,所在皆是也)

②此四者,天下之穷民而无告者。????(天下之无告穷民)

(4)用数量词作定大多数放在中心词的后面。例如:

①吏二缚一人诣王。????????????????? (二吏二缚一人诣王)

②尝贻余核舟一。??????????????????? (尝贻余一核舟)

2.【答案】D

【解析】

A.“当”通“倘”,如果;

B.“生”通“性”,天性,本性;

C.“尊”通“樽”,酒杯;

D.无通假。译文:有的人二十三年始终未曾相见。

故选:D。

本题考查文言文中的通假字,通假字是中国古书的用字现象之一,即“通用、借代”,用读音相同或相近的字或其他类型的字代替本字。需要考生平时对通假字多归纳汇总,并熟悉常见通假字。

常见通假字:

俨骖騑于上路:俨”通“严”(《滕王阁序》)

云销雨霁,彩彻区明:“销”通“消”(《滕王阁序》)

所赖君子见机,达人知命:“机”通“几”(《滕王阁序》)

师者,所以传道受业解惑也:“受”通“授”(《师说》)

或师焉,或否焉:“不”通“否”(《师说》)

暴秦之欲无厌:“厌”通“餍”(《六国论》)

3.【答案】B

【解析】

A.“礼”,名词作动词,礼待;

B.“日”,名词作状语,一天天地;

C.“事”,名词作动词,侍奉;

D.“义”,名词作动词,坚持正义;

故选:B。

此题考查文言文中词类活用的现象。解答此类题目时,首先辨别词语的词性,然后再看其在后面词语的词性,最后辨别该位置需要一个什么词性的词语,由此确定其活用类型。

古代汉语中词类活用主要有:1、名词活用为动词,名词做状语,名词的使动用法,意动用法。

2、动词的使动用法,动词活用为名词。

3、形容词用做动词,形容词的使动用法和意动用法。

4、数词的使动用法。

辨别词类活用最好的方法是进行成分分析,就是把句子的成分先画出来,然后看成分上的词类是否和正常的词类位置一致,不一致的就可能是活用。

4.【答案】C

【解析】

A项,“推波助澜”澜:大波浪,比喻从旁鼓动、助长事物(多指坏的事物)的声势和发展,扩大影响,为贬义词,此处用来形容形容“有关部门对民生工程的帮助”不合语境;

B项,“文不加点”形容文章写得好,不用修改,此处用来形容“有些学生书写状况”属望文生义;

C项,“一蹴而就”踏一步就成功,比喻事情轻而易举,一下子就成功;此处用来形容“改革不是轻而易举就成功的”符合语境;

D项,“谨小慎微”形容为人处世谨慎,形容城市改造,此处用来形容“城市改造”使用对象不当;

故选:C。

解答本题首先要辨析这个成语的含义;其次要注意成语的感彩是否和语境相符,有无“褒贬误用”;注意成语形容的对象是否恰当,是否“张冠李戴”;注意成语与其前后词语搭配是否合乎语法规范,有无修饰不当或与前后语意矛盾;注意成语含义的多样性,不要以偏概全;最后结合具体的语言环境认真推敲确定答案.

本题主要考查字义、词义的辨析,属于词语的表达应用,主要考查考生运用词语的能力,做这类题目的关键是词语的积累,所以在备考中要注意积累词语,并且多加练习,提高运用词语的能力.

5.【答案】层林尽染;百舸争流;无以至千里;无以成江海;师不必贤于弟子;术业有专攻;与山间之明月;目遇之而成色;寄蜉蝣于天地;哀吾生之须臾;长桥卧波;不霁何虹;赢得仓皇北顾;烽火扬州路;浪淘尽;三国周郎赤壁

【解析】

故答案为:

(1)层林尽染 ?百舸争流(重点字:舸)

(2)无以至千里 ?无以成江海(重点字:海)

(3)师不必贤于弟子 ?术业有专攻(重点字:弟)

(4)与山间之明月 ?目遇之而成色(重点字:遇)

(5)寄蜉蝣于天地 ?哀吾生之须臾(重点字:蜉)

(6)长桥卧波 ?不霁何虹(重点字:霁)

(7)赢得仓皇北顾 ?烽火扬州路(重点字:赢)

(8)浪淘尽 ?三国周郎赤壁(重点字:壁)

本题考查了默写常见的名句名篇。本考点包括两个要素,即名言和名篇。所谓“名言”,是指那些广泛流传的诗文、格言警句之类;所谓“名篇”,是指在人们心目中占有突出地位的篇目,一般为教材中要求背诵的篇目“常见的”是为考生备考限定一个大致范围,意思是所要考的内容并不是漫无边际的,而是日常的阅读和写作活动中常会遇到的,如中学课本所规定的背诵篇目以及所涉及到的名句名篇。

《沁园春?长沙》中的名句辑录:

(1)书生意气,挥斥方遒。

(2)漫江碧透,百舸争流。

(3)怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

(4)携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。

(5)鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

6.【答案】(1)“酒底高歌花底眠”,少年洒脱,酷爱饮酒,随处安身。“斗鸡走马千金散”,也喜欢斗鸡赛马,千金散尽。展现的是少年不受拘束,潇洒自在的形象。“朝忽报边烽起,从军不待别妻子”,这样一个看似不务正业的少年,却在国家危难之时,奔赴军营,连与妻子告别都来不及,可见他是一个有责任感的爱国少年。“但言割地与和亲,不愁战死愁羞死”,只要说割地、和亲,在他看来是蒙羞,宁可选择战死沙场。

(2)“何曾盗个官家钱”里的“盗”字不是偷的意思。这里是说少年从来不曾想着挣官家的俸禄钱财,可见其无心功名,轻视官场名利,喜欢无拘无束、自由洒脱生活的性格。同时“盗”字也讽刺了那些为官只知敛财者,他们不是想着黎民百姓,只把为官当作是敛财的手段,好似“盗”官家的钱。

答案:

(1)长安少年放浪随性,逍遥自在,而一旦国家有难,则慷慨从军,战场上宁死不屈。(意思相近即可)

(2)“盗”不是偷,而是讽刺为官进仕者,新巧诙谐,表现了长安少年追求自由、轻视官场名利的性格。(意思相近即可)

【解析】

(1)本题考查赏析诗歌中人物形象的能力。要找到展现少年形象的诗句,抓住要点概括其形象特点。

(2)本题考查炼字这个考点。要仔细理解诗句,体会其深层次的含义。

古诗鉴赏一直是我们在平常作业练习和考试中遇到的难题,比分也比较重。

答题方法

1、捕捉信息

把握诗歌基本信息的要素

(1)诗歌的吟咏对象及特点

对象就是人、事、物、景。

(2)作者借助吟咏对象所表达的情感和道理。

(3)作者表现吟咏对象及抒情言志所运用的表达技巧。(列清单)

2、抓住关键词语

如何捕捉有效信息,方法是抓关键词语。什么是关健词语?

诗中的名词(写景、写物、写人),有时还得注意名词前的修饰语,弄清它写了什么。

7.【答案】盘缠;含蓄;雕梁画栋

【解析】

故答案为:(1)盘缠

(2)含蓄

(3)雕梁画栋

考查正确识记汉字字形的能力,学会识别形似字、音近字,根据字形、意义来准确记忆和辨析,坚持向字典学习汉字,要养成勤查字典的好习惯。

据“义”记“形”

字义决定着汉字的正确使用。在一定的语境或词语中往往形成特定的语境氛围,需要意义响应的字“对号入座”。因此,明了字义是明辨字形正误的基础。

如“脉搏”的“搏”字,常与“膊”字混淆。如果明确了“脉搏”是指血脉跳动,是动作场景,而“搏”具“搏动、跳动”的意思,正好可以和“脉搏”的词境相吻合,就会很轻松地记住“脉搏”的“搏”应是动作’“搏”,而不是“胳膊”义的名词“膊”。

8.【答案】秋;冬;春;夏

【解析】

通读语段,根据曲词押韵的特点,尾字要与“葩、瑕、他、化、呀、挂、花”押韵,尾字确定为“夏”,其余季节按秋、冬、春时间为序排列。

答案:秋 冬 春 夏

考查文学常识,要广泛阅读积累,加强记忆。

对重点作品要深入阅读,全面掌握作品内容,对精彩段落做到熟读背诵,本题分析押韵是解题关键。

9.【答案】家母;母亲;耄耋;花甲;夙愿;愿望;先父;父亲

【解析】

①“我家母”语义重复,“家母”即自己的母亲,可将“家母”改为“母亲”。

②“年届六旬,进入耄耋之年”中“耄耋”使用错误,它指八九十岁,应将“耄耋”改为“花甲”或“耳顺”。

③“他突然有了返回故乡的夙愿”中的“夙愿”指一向怀有的愿望,“突然有夙愿”语义矛盾,可将“夙愿”改为“愿望”。

④“安慰先父”中“先父”使用不当,它指去世的父亲,文中父亲并未去世,应将“先父”改为“父亲”。

故答案为:

“家母”改作“母亲”:“耄耋”改作“花甲”;“夙愿”改作“愿望”;“先父”改作“父亲”

本题考查语言表达简明、连贯、得体的能力,能力层级为表达应用E。

解答时要注意:语言表达的“简明”指能够删除冗余信息以及消除歧义;“连贯”指能够调整语句之间的顺序,注意前后照应和衔接;“得体”指能够恰当使用语言,体现语境和语体的要求。

语言表达得体的误答原因有四:

①平时阅读肤浅,分辨不清有关词语对不同对象的使用规律,谦词、敬词使用混乱;

②不能理解不同文体对有关词语的一般要求,分不清口语与书面语、文学用语与公文用语、简称与全称、褒义用语与贬义用语的适用对象;

③不能进入角色,根据不同场合选择不同的词语,以学生腔取代所有的交际语言;

④平时语言运用随意,目的性差,不注重语言表达效果。

10.【答案】金玉珍宝等物;失去人心的统治者(解释“暴君”、“秦始皇

也对;(被)攻占;灭掉;B

【解析】

(1)①精英:金玉珍宝等物。翻译:齐楚的精华物资。②独夫:失去人心的统治者(解释“暴君”、“秦始皇也对)。翻译:失尽人心的秦始皇的思想。③举:(被)攻占。翻译:函谷关被攻下。④族:灭掉。翻译:谁能够族灭它呢。

(2)B.“下江陵,顺流而东也”,非判断句,译为:于是攻下江陵,顺着水流向东行去。例句,“灭六国者六国也”,判断句,译为:灭亡六国的是六国自己。A.“一人之心,千万人之心也”判断句,译为:唉,一个人的意愿,也就是千万人的意愿啊。C.“固一世之雄也”,判断句,译为:(曹操)本来是当世的英雄。D.“道之所存,师之所存也”,判断句,译为:道理在的地方,就是老师在的地方。

(3)第一个“之”,代秦人;第二个“之”,代这件事;“后人”,后世人。译为:如果后人哀悼秦人却不把这作为教训,也只会使更后的人又来哀悼这后人啊。

答案:

(1)①金玉珍宝等物。②失去人心的统治者(解释“暴君”、“秦始皇也对)。③(被)攻占。④灭掉。

(2)B

(3)如果后人哀悼秦人却不把这作为教训,也只会使更后的人又来哀悼这后人啊。

译文:

? ? 燕赵收藏的金玉,韩魏营谋的珍宝,齐楚的精华物资,在多少世代多少年中,从他们的人民那里掠夺来,堆叠得像山一样。一下子不能保有了,都运送到阿房宫里边来。宝鼎被当作铁锅,美玉被当作顽石,黄金被当作土块,珍珠被当作沙砾,丢弃得到处接连不断,秦人看起来,也并不觉得可惜。唉,一个人的意愿,也就是千万人的意愿啊。秦皇喜欢繁华奢侈,人民也顾念他们自己的家。为什么掠取珍宝时连一锱一铢都搜刮干净,耗费起珍宝来竟像对待泥沙一样。(秦皇如此奢侈浪费,)致使承担栋梁的柱子,比田地里的农夫还多;架在梁上的椽子,比织机上的女工还多;梁柱上的钉头光彩耀目,比粮仓里的粟粒还多;瓦楞长短不一,比全身的丝缕还多;或直或横的栏杆,比九州的城郭还多;管弦的声音嘈杂,比市民的言语还多。使天下的人民,口里不敢说,心里却敢愤怒。(可是)失尽人心的秦始皇的思想,一天天更加骄傲顽固。(结果)戍边的陈涉、吴广一声呼喊,函谷关被攻下,楚项羽放一把火,可惜(华丽的阿房宫)化为了一片焦土。

??? 唉!灭亡六国的是六国自己,不是秦国啊。族灭秦王朝的是秦王朝自己,不是天下的人啊。可叹呀!假使六国各自爱护它的人民,就完全可以依靠人民来抵抗秦国。假使秦王朝又爱护六国的人民,那就顺次传到三世还可以传到万世做皇帝,谁能够族灭它呢?(秦王朝灭亡得太迅速)秦人还没工夫哀悼自己,可是后人哀悼他;如果后人哀悼他却不把他作为镜子来吸取教训,也只会使更后的人又来哀悼这后人啊。

(1)本题考查实词的意义。解答此类题可用“代入法”,即将各选项意义代入原文,考察其与上下文语境是否相符。

(2)本题考查文言句式,要注意句子结构。

(3)本题考查句子翻译。翻译句子要以直译为主,意译为辅,字字落实,达到“信、达、雅”的标准。同时要注意实词:一词多义、词类活用、古今异义、通假字的翻译;还要注意一些虚词,一些虚词,也有意义;再就是注意一些特殊句式的翻译也要到位。

翻译文言首先要有语境意识,结合上下文大体把握全句意思,再找出句中的关键字、辨识该句句式,然后进行翻译,一般为直译(某些特殊词语,如官职名、地名、年号名等可不译),注意字句的落实。翻译时还要注意按现代汉语的规范,达到词达句顺。

11.【答案】(1)本题考查学生分析文本中重要词句的含义的基本能力。这是一道分析文中的词语的含义的题目,要求分析第③段加点的“游丝一缕”在文中的含义,答题时注意词不离句的原则,可根据语段中的重点句子“原来人类只活动在这么狭小的空间”“在赤地荒日的夹缝中飘荡”进行概括。

(2)本题考查学生分析语段作用的基本能力。要求分析第⑥段写了一棵树的用意,答题时注意联系上下文,从内容和结构的角度分析,通过写一棵树的生存环境,进而联想到人类,展现出的是文明的发祥之地是极其不容易,凸显出社会生活的艰辛与不易,展现出对生命的顽强与不易的赞美。

(3)本题考查赏析重点句子的能力。赏析句子,我们应该从修辞、表现手法、思想感情等方面去考虑。看这句话运用了什么方法,写出了什么内容,表现了什么样的思想感情,有怎样的深刻含义。此题已经明确了修辞手法的角度,因此,解答此题就要分析划线句子用了什么修辞手法,有怎样的表达效果。“黯青色”“炉火色”“胭脂色”“青紫色”这些词语的运用,展现出的是暮色的不断发生变化,将暮色的变化特点描绘得十分具体,展现出暮色的美丽,正视这些词汇的运用,展现出文本的语言充满韵致,另外“只剩下晚妆般的艳丽”是比喻的修辞,展现出沙漠暮色的唯美自然。

(4)本题考查学生分析文本标题含义的基本能力。解答时要结合文本内容进行细致分析,要求分析标题“枯萎属于正常”的内涵,答题时要结合主旨分析,此文的主旨为人类生存问题,“枯萎属于正常”突出的是人类活动的范围之小,展示出人类生存的环境令人担忧,展示出人类文明的心酸不易,进而凸显出人类有战胜困难的勇气,文明来之不易的主旨。

答案;

(1)比喻人类历史在自然环境中的微小与脆弱

(2)通过描写一棵树在恶劣的沙漠环境下顽强生存的“奇迹”,联想到人类,表明人类文明的发祥与生存也极其不容易,是“在千百万个不可能中挣扎出了一个小可能”,而且“岌岌可危”。

(3)从色彩及动态两个角度描写暮色,描写色彩用词富于变化,先后使用了“黯青色”“炉火色”“胭脂色”“青紫色”等词语,写出了暮色不断变幻的动态美;“晚妆般艳丽”运用了比喻,写出了沙漠暮色的壮美(“宏伟无比”)。

(4)与大自然相比,人类的活动空间其实十分狭小,人类的生存环境十分脆弱,人类文明的产生十分不易,各大文明的消亡危险大于存续机会。

【解析】

(1)本题考查学生分析文本中重要词句的含义的基本能力。

(2)本题考查学生分析语段作用的基本能力。

(3)本题考查赏析重点句子的能力。

(4)本题考查学生分析文本标题含义的基本能力。

标题的作用可从下面几个方面考虑:

(1)内容:概括主要内容。很多文题是对文章所叙之事的概括,抓住了这样的文题也就抓住了文章的中心事件。

(2)主旨:与主旨(中心)的关系(点明中心、揭示主旨)。文题直接揭示或形象暗示了文章的主旨,有的文题含蓄地传达着作者的思想感情。

(3)人物:与人物的关系(表明作品主要人物,表现人物性格、表明作者的情感与态度、作者情感的触发点)、表明写作对象。有的以人或物作为文题的文章,其题目里指出的人或物就是文章的写作对象。

(4)标题本身就是行文线索的。

(5)兴趣:悬念吸引读者阅读兴趣。生动形象、新颖含蓄、意味深长、耐人寻味、引起阅读兴趣。

12.【答案】劝说,游说;夷灭,杀火;释放(免罪);B;群雄逐鹿

【解析】

(1)①说:劝说,游说。翻译:蒯通劝说他。②夷:夷灭,杀火。翻译:才使他自己落到夷灭下场。③置:释放(免罪)。翻译:放了他吧。

(2)B.皆为代词,指代韩信。A.动词,封为,成为/动词,写;C.副词,才/副词,竟;D.连词,表并列/连词,表转折。

(3)“固”,本来;“非其主”,不是它主人的人。译为:盗跖的狗冲着尧叫,不是因为尧不仁,只是由于狗本来就只冲着不是它主人的人叫。

(4)“秦失其鹿,天下共逐之。于是高材疾足者先得焉”译为“就象秦国走失了一头鹿,天下的人都去追赶,只有身材高大,跑得快的人先捉到它”,抓住关键词“鹿”“逐”,故为:群雄逐鹿。

答案:

(1)①劝说,游说。②夷灭,杀火。③释放(免罪)。

(2)B

(3)盗跖的狗冲着尧叫,不是因为尧不仁,只是由于狗本来就只冲着不是它主人的人叫。

(4)群雄逐鹿

译文:

????? 韩信最初被封为齐王时,蒯通劝说他与西楚项羽、汉王刘邦三分天下。韩信不听蒯通劝告。后来听说汉王刘邦畏惧他的才能,于是便与陈稀合谋叛乱。事不机密,泄露了出去,吕后用计谋擒住了韩信,将斩之际,韩信叹道:“我后悔不听蒯通的话,才被小人女子所欺骗,这难道不是大意吗?”高祖刘邦亲自率领大军往钜鹿讨伐陈豨,韩信假称有病,没有随同前往,打算从中起事。韩信的侍从得罪了韩信,韩信要杀他,侍从之弟上书朝廷,将韩信要发动叛乱的情形告诉吕后。吕后打算宣召韩信进宫,但又怕韩信的党羽不肯就范。于是与相国肖何商议,假称有使者从高祖那里回来说陈稀已经被杀,列侯和群臣都前往朝廷祝贺。丞相肖何欺骗韩信说:“尽管你身体不好,还是勉为其难,好歹走一遭,去祝贺为好。”入宫之后,吕后命武士把韩信绑起来杀了。高祖回到朝廷后,下令齐国逮捕蒯通。蒯通被押到长安后,高祖说:“是你教唆韩信谋反吗?”蒯通回答说:“是的!我本来是那样教导他的,只是这小子不用我的计策,才使他自己落到夷灭下场。如果他听我的计划,你怎么能夷灭他呢!”高祖大怒说:“煮了他!”蒯通说:“唉呀,煮我是冤枉的啊!”高祖说:“你教唆韩信谋反,还冤枉什么?”蒯通回答说:“秦朝崩溃了,华山以东大乱,各家同时而起,英雄豪杰就象乌鸦聚集时那么多。就象秦国走失了一头鹿,天下的人都去追赶,只有身材高大,跑得快的人先捉到它。盗跖的狗朝着尧狂吠,并不是尧不仁的缘故,只是因为尧不是它的主人罢了。我为韩信出谋划策之时,只知道有韩信,并不知道有你。再者说,天下手持锋利的武器,打算做你所做的事的人太多了,只是力量达不到罢了,你能把他们全都煮了吗?”高祖说:“放了他吧。”于是赦免了蒯通的罪行。

(1)本题考查实词的意义。解答此类题可用“代入法”,即将各选项意义代入原文,考察其与上下文语境是否相符。

(2)本题考查虚词的意义用法。解答此类题,可用结构分析法,分析该虚词在句中的结构作用,从而推测其意义。

(3)本题考查句子翻译。翻译句子要以直译为主,意译为辅,字字落实,达到“信、达、雅”的标准。同时要注意实词:一词多义、词类活用、古今异义、通假字的翻译;还要注意一些虚词,一些虚词,也有意义;再就是注意一些特殊句式的翻译也要到位。

(4)本题考查考生筛选和整合文中的信息的能力,根据原文关键词语提取概括。

翻译文言首先要有语境意识,结合上下文大体把握全句意思,再找出句中的关键字、辨识该句句式,然后进行翻译,一般为直译(某些特殊词语,如官职名、地名、年号名等可不译),注意字句的落实。翻译时还要注意按现代汉语的规范,达到词达句顺。

13.【答案】风起的日子

风自然是美好的,特别是夏季,风吹来会很凉爽,可是自从那次,我彻底改变对风的看法_残酷。

正当我们在院子里玩耍,是谁带着一只鸽子到我们身边,是上帝;看它这么可怜,我和朋友们决定要养它……在继它从天上掉下来之后,一只脚断了,还流着血,但还是继续前进,我们认为它很坚强,并希望它永远这样坚强下去,于是给它取名为“坚强”。

一天一天,它在我们的生活里快活得多,我们费尽心思、别出心裁给它办一个满周生日。生活到第三天,我们已经开始在一间破废的小屋里布置起来,那气派简直比给人过生日要隆重得多!平时我们这些缺少艺术细胞的人在这时候竟然也拿起了剪刀,剪起了修饰我们生活的花边,贴在了墙上。我们大家都认为自己手艺不错,想想从前,连剪刀都不曾碰过,心里自然得意。

每次我们从学校回来,第一件事不是想看电视,而是看看这只小鸽子,它是灰色的,灰得特别。因为灰色中还浅留着淡黄的颜色,可爱至极。

终于,那天到来了,而那天的风却异常的大,卷断了树枝,折断了花草,还刮起了“垃圾”的龙卷风,但是我们的心情比风还疯狂,是欣喜若狂,没有放弃开聚会的念头,满心欢喜地来到了小屋,我大大咧咧说:“坚强,我们来给你过生日咯!”可嗓子喊破了就是看不到它的身影,只得用奇怪的声音,什么家禽鸟兽的声音都试过了,仍然不见它,毕竟我们太融入感情,都不知道它是否听得懂我们说话。算了,鸟终究是鸟,怎么可能听得懂我们在说什么?我这样想着,“喂!”一个大叫,把我吓得颠三倒四,因为那屋里太空,听到的回声特别大,“你瞎嚷嚷什么呢!”我有点不耐烦。“自己看。”她的声音有点哽咽,我顺着她的手指的方向,一个小小的身影浮现在我们眼前,那爪子还是单只,那毛还是灰黄灰黄的,但那还是当初的“坚强”吗?它的翅膀再也不会扇一扇,它没了心跳,没了呼吸,更不能像当初站在那里,现在只有那冰冷脆弱的身躯,失去了往常的光彩。“它…它是怎么啦?”我格格巴巴地问道,其实我早知道它归西了,但还是不能接受事实,屋里一切都太安静,安静得只能听到呼吸声,大家都明白我们要办的生日聚会要变成追悼会了……

过了好一会儿,我才发现我的问题已经冷却,没一个人回答,当我再回头时,我们的眼泪都不约而同流下了脸颊。是风吗?是夏季来之不易的大风刮走了我们的喜悦,是那残酷的大风卷走了“坚强”的生命?我相信是的,因为如果没有那场风,我们也许还在“坚强”身旁守侯。

我永远记得,它的坟墓在风中建起,它的灵魂在风中飘荡……

【解析】

这是一道命题作文,作文的题目是“风气的日子”,立意时注意对“风”的阐释,“风”既可以指自然界的实在的“风”,还可以虚指“某种风气”,还可以指“人生的风雨”的“风”,行文中最后从后两个方面立意为佳,行文时注意文体要求是记叙文,要注意记叙要素的完整,还可以把自然的“风”和人生的“风”结合起来,是景物描写和叙事相结合会更有表现力。

做命题作文时,不要看到题目就忙于动笔,要养成动笔之前想周全的习惯。在审好题目后,先确定一个写作的中心,然后列出提纲,根据所列的提纲去写作文,这样写出的文章才会主次分明,条理清楚,使人一目了然。

一、认真审题,明确题意,仔细地弄清题目的要求,重点和范围,这是做好命题作文最关键的第一步。

二、确定中心,选好材料。

三、列好提纲,确定详略。

以上三步做好了,你就可以按提纲进行作文了,这样写出来的作文,就可以避免选材不当、文不对题,或者结构混乱、条理不清,或头重脚轻、主次不分,甚至没有中心的毛病。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录