生物与环境的相互影响(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 生物与环境的相互影响(共26张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2018-11-28 21:52:06 | ||

图片预览

文档简介

课件26张PPT。第2节 生物与环境的相互影响 生物的生存条件和生存空间统称为环境。生物的生存离不开环境,要受到环境的影响。图中生活的各种生物能否适应环境呢?这些生物在生活过程中又对环境有哪些影响?生物与环境是怎样的关系呢?1.举例说出非生物因素对生物的影响。2.举例说出生物因素对生物的影响。3.举例说明生物对环境的影响。 4.学会测量不同植被生活环境的空气温度和湿

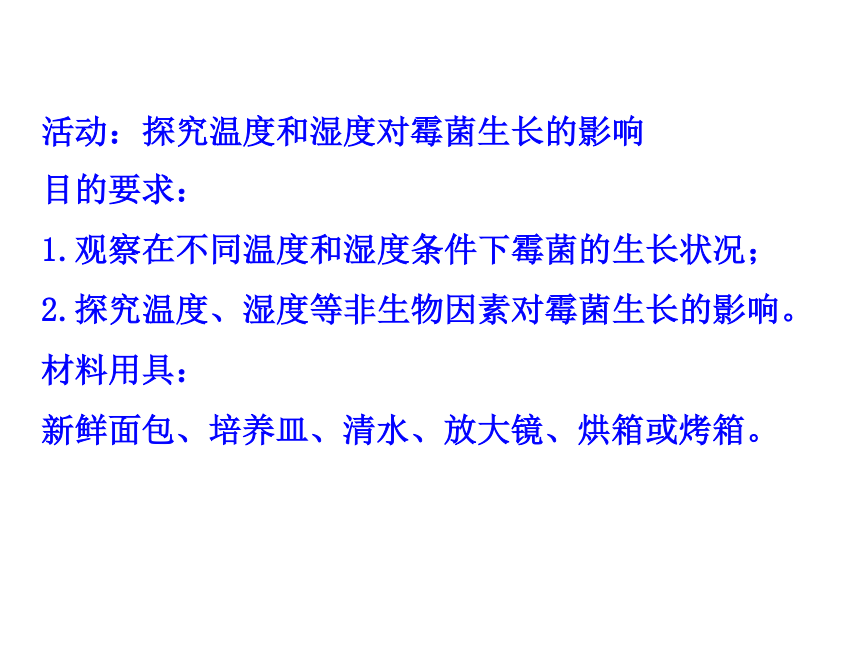

度。 金鱼、仙人掌分别生活在什么环境中?如果把它们的生活环境对调,结果会怎样?这说明了什么问题?环境影响生物的形态、生理和分布答:金鱼生活在水中,仙人掌生活在陆地上,如果二者对调,其结果是二者都会死亡。这说明了环境影响生物的生存。(非生物因素对生物的影响)探究主题 一观察下列生命现象,说明生物受何种因素的影响? 大雁南飞蛇要冬眠(答:温度)观察下列生命现象,说明生物受何种因素的影响? (答:水域的污染)水中动物死亡浮游生物过度繁殖活动:探究温度和湿度对霉菌生长的影响目的要求:

1.观察在不同温度和湿度条件下霉菌的生长状况;

2.探究温度、湿度等非生物因素对霉菌生长的影响。

材料用具:

新鲜面包、培养皿、清水、放大镜、烘箱或烤箱。方法步骤:讨论:

实验开始时为什么要将面包块在空气中暴露20~30分钟?

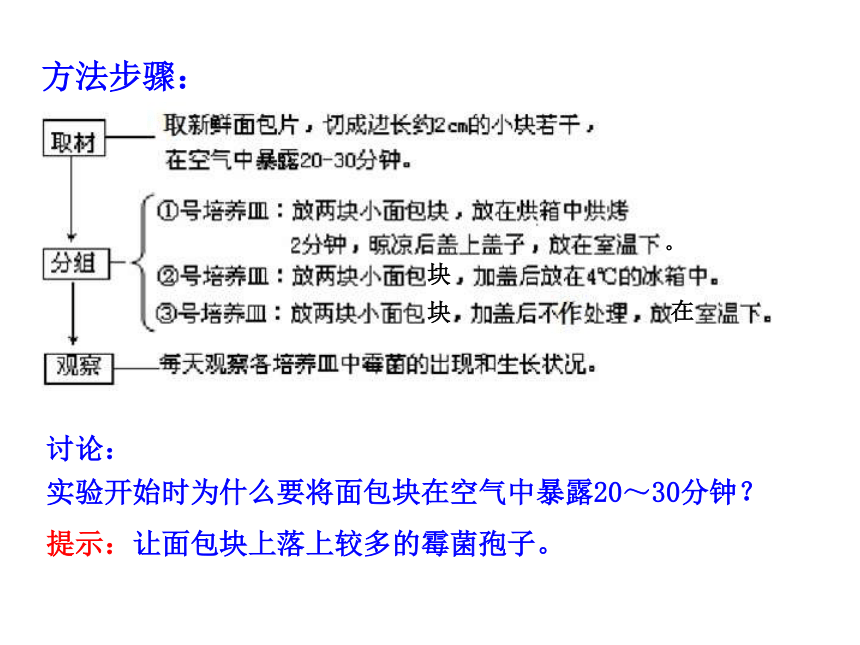

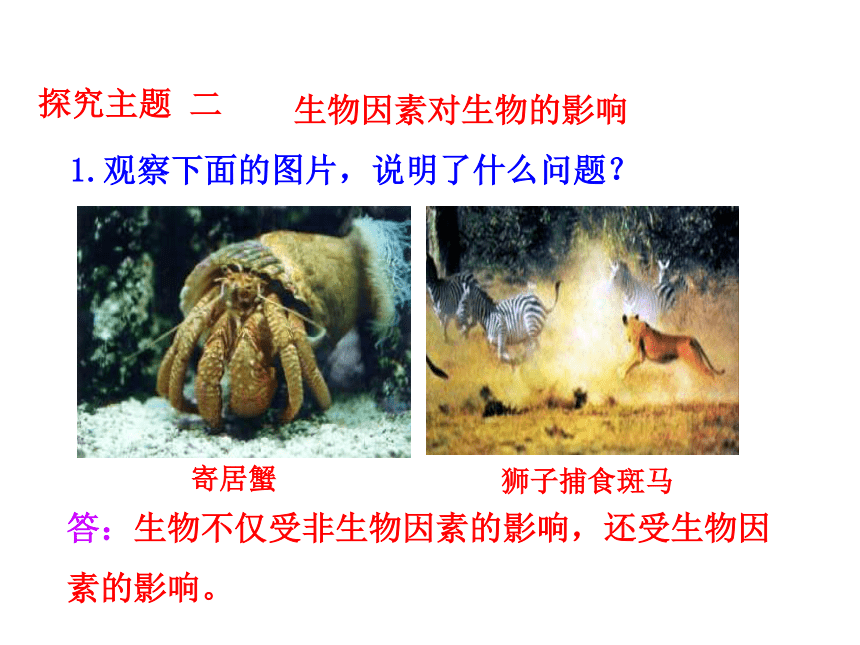

提示:让面包块上落上较多的霉菌孢子。。答:生物不仅受非生物因素的影响,还受生物因素的影响。生物因素对生物的影响寄居蟹狮子捕食斑马1.观察下面的图片,说明了什么问题?探究主题 二讨论:你能从日常生活中找到生物适应环境的例子吗?(例:仙人球适于生活在干旱的环境中。)退化成刺,可以减少水分的散失。非常发达,吸收深处水分。绿色肥厚,储存大量的水,且代替叶进行光合作用。2.生物适应环境的方式1.讨论:蚯蚓对它生活的环境有哪些影响?答案:能改良土壤,增加土壤的肥力。探究主题 三裸地草坪灌木丛活动:测量不同植被环境的空气温度和湿度 地点

项目 不 同 植 被 裸 地 草 坪 灌木丛干球温度湿球温度相对湿度时间:__________实测记录表:答:因为植物蒸腾失水的过程是通过叶片完成的,因而在草地和灌木丛中,应将干湿计尽可能放置在接近叶片的部位。而裸地则不需要。讨论:1.为什么实测不同地点的温度和湿度时干湿计放置的位置不同?2.为什么每个实测地点要记录3个数据的平均值?3.上述实测地点中,获得的哪组数据起着对照作用?为什么?答:裸地。因为本实验中要研究的是植被对空气温度和湿度的影响。答:三次测量后通过求平均值的方法有助于减小误差。2.通过本节课的学习,你有什么心得体会?答:我们要提倡植树造林和绿化大地,创建适合人们生活的环境。讨论:1.绿色植物对环境能起到什么作用?答:绿色植物对环境起着降低温度和增大湿度的作用。1.小组讨论:生物对环境造成有益影响的实例。2.思考问题:

为什么我国西部开发时强调退耕还林和退耕还草?生物影响环境的实例答案:有利于改善西部环境。探究主题 四蝗虫啃食庄稼人类工业生产排放废气3.小组讨论:生物对环境造成不利影响的实例。环境对生物的影响非生物因素:阳光、空气、水分、土壤、

温度、湿度等生物因素同种生物:互助、相互斗争不同生物:捕食、竞争、寄生等生物对环境的适应:拟态、警戒色,保护色等生物对环境的影响有利影响有害影响蚯蚓改良土壤森林净化空气、调节气候等蝗虫啃食庄稼蚊蝇传播疾病等1.对于生长在农田中的青蛙来说,它的环境是指( )

A.农田中的植物、蛇、昆虫等

B.阳光、空气、水、土壤等

C.上述A和B的总和

D.上述A和B的总和加上其他的青蛙 D2.海湾浅水处长绿藻,稍深处长褐藻,再深处长红

藻。影响海洋植物分层分布的主要因素是( )

A.阳光 D.温度 C.气体 D.盐度A4.被称为“地球的肾”的是( )

A.森林生态系统 B.草原生态系统

C.湿地生态系统 D.海洋生态系统3.下列有关生物与环境相互关系的叙述,正确的是( )

A.生物离不开环境,但不影响环境

B.生物与环境之间相互联系、相互影响

C.生物与环境之间彼此孤立、互不影响

D.环境不能制约生物的存在BC5.地衣能在岩石上生长,又能使岩石腐蚀,说明生物

体( )

A.都能适应环境

B.与环境形成统一整体

C.都能生长和繁殖

D.既能适应环境,也能影响环境D6.绿色植物对环境都有__________和__________的作

用,说明植物可以影响环境。

7.生态因素包括_________和__________。

8.非生物因素包括______、_______ 、_____ 、_____

等多种因素,你能说出生活中生物受非生物因素影响的

例子吗?

9.生物因素是指______________________,它包括

_________和__________的相互影响,你能举出一些例

子吗?降低温度增大湿度生物因素非生物因素阳光空气水分温度生物彼此之间的相互影响同种生物不同种生物学习不但意味着接受新知识,同时还要修正错误乃至对错误的认识。

度。 金鱼、仙人掌分别生活在什么环境中?如果把它们的生活环境对调,结果会怎样?这说明了什么问题?环境影响生物的形态、生理和分布答:金鱼生活在水中,仙人掌生活在陆地上,如果二者对调,其结果是二者都会死亡。这说明了环境影响生物的生存。(非生物因素对生物的影响)探究主题 一观察下列生命现象,说明生物受何种因素的影响? 大雁南飞蛇要冬眠(答:温度)观察下列生命现象,说明生物受何种因素的影响? (答:水域的污染)水中动物死亡浮游生物过度繁殖活动:探究温度和湿度对霉菌生长的影响目的要求:

1.观察在不同温度和湿度条件下霉菌的生长状况;

2.探究温度、湿度等非生物因素对霉菌生长的影响。

材料用具:

新鲜面包、培养皿、清水、放大镜、烘箱或烤箱。方法步骤:讨论:

实验开始时为什么要将面包块在空气中暴露20~30分钟?

提示:让面包块上落上较多的霉菌孢子。。答:生物不仅受非生物因素的影响,还受生物因素的影响。生物因素对生物的影响寄居蟹狮子捕食斑马1.观察下面的图片,说明了什么问题?探究主题 二讨论:你能从日常生活中找到生物适应环境的例子吗?(例:仙人球适于生活在干旱的环境中。)退化成刺,可以减少水分的散失。非常发达,吸收深处水分。绿色肥厚,储存大量的水,且代替叶进行光合作用。2.生物适应环境的方式1.讨论:蚯蚓对它生活的环境有哪些影响?答案:能改良土壤,增加土壤的肥力。探究主题 三裸地草坪灌木丛活动:测量不同植被环境的空气温度和湿度 地点

项目 不 同 植 被 裸 地 草 坪 灌木丛干球温度湿球温度相对湿度时间:__________实测记录表:答:因为植物蒸腾失水的过程是通过叶片完成的,因而在草地和灌木丛中,应将干湿计尽可能放置在接近叶片的部位。而裸地则不需要。讨论:1.为什么实测不同地点的温度和湿度时干湿计放置的位置不同?2.为什么每个实测地点要记录3个数据的平均值?3.上述实测地点中,获得的哪组数据起着对照作用?为什么?答:裸地。因为本实验中要研究的是植被对空气温度和湿度的影响。答:三次测量后通过求平均值的方法有助于减小误差。2.通过本节课的学习,你有什么心得体会?答:我们要提倡植树造林和绿化大地,创建适合人们生活的环境。讨论:1.绿色植物对环境能起到什么作用?答:绿色植物对环境起着降低温度和增大湿度的作用。1.小组讨论:生物对环境造成有益影响的实例。2.思考问题:

为什么我国西部开发时强调退耕还林和退耕还草?生物影响环境的实例答案:有利于改善西部环境。探究主题 四蝗虫啃食庄稼人类工业生产排放废气3.小组讨论:生物对环境造成不利影响的实例。环境对生物的影响非生物因素:阳光、空气、水分、土壤、

温度、湿度等生物因素同种生物:互助、相互斗争不同生物:捕食、竞争、寄生等生物对环境的适应:拟态、警戒色,保护色等生物对环境的影响有利影响有害影响蚯蚓改良土壤森林净化空气、调节气候等蝗虫啃食庄稼蚊蝇传播疾病等1.对于生长在农田中的青蛙来说,它的环境是指( )

A.农田中的植物、蛇、昆虫等

B.阳光、空气、水、土壤等

C.上述A和B的总和

D.上述A和B的总和加上其他的青蛙 D2.海湾浅水处长绿藻,稍深处长褐藻,再深处长红

藻。影响海洋植物分层分布的主要因素是( )

A.阳光 D.温度 C.气体 D.盐度A4.被称为“地球的肾”的是( )

A.森林生态系统 B.草原生态系统

C.湿地生态系统 D.海洋生态系统3.下列有关生物与环境相互关系的叙述,正确的是( )

A.生物离不开环境,但不影响环境

B.生物与环境之间相互联系、相互影响

C.生物与环境之间彼此孤立、互不影响

D.环境不能制约生物的存在BC5.地衣能在岩石上生长,又能使岩石腐蚀,说明生物

体( )

A.都能适应环境

B.与环境形成统一整体

C.都能生长和繁殖

D.既能适应环境,也能影响环境D6.绿色植物对环境都有__________和__________的作

用,说明植物可以影响环境。

7.生态因素包括_________和__________。

8.非生物因素包括______、_______ 、_____ 、_____

等多种因素,你能说出生活中生物受非生物因素影响的

例子吗?

9.生物因素是指______________________,它包括

_________和__________的相互影响,你能举出一些例

子吗?降低温度增大湿度生物因素非生物因素阳光空气水分温度生物彼此之间的相互影响同种生物不同种生物学习不但意味着接受新知识,同时还要修正错误乃至对错误的认识。