5 题西林壁课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 5 题西林壁课件(20张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-11-29 17:34:42 | ||

图片预览

文档简介

题西林壁

(宋)苏轼

作者介绍

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉州(今四川眉山)人,北宋著名文学家、书画家。他的诗、文、书、画都很专精,是“唐宋八大家”之一,与其父苏洵、其弟苏辙被合称“三苏”。

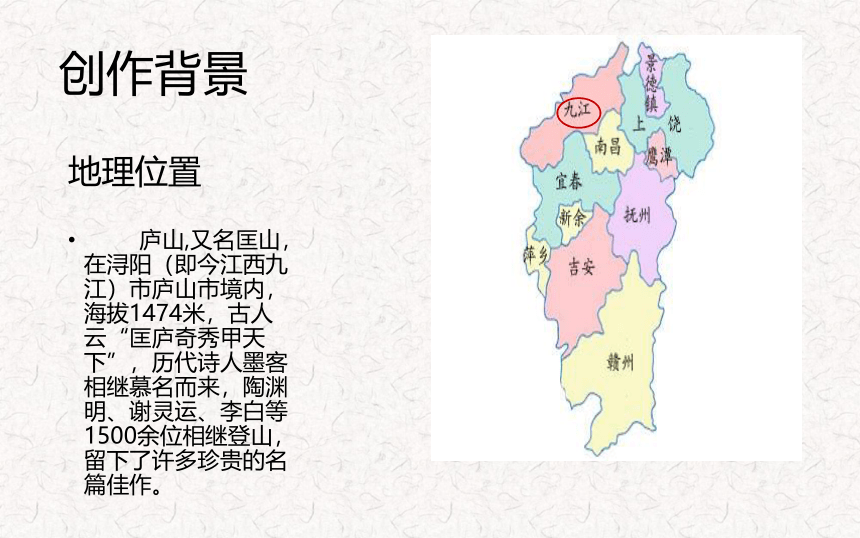

创作背景

地理位置

庐山,又名匡山,在浔阳(即今江西九江)市庐山市境内,海拔1474米,古人云“匡庐奇秀甲天下”,历代诗人墨客相继慕名而来,陶渊明、谢灵运、李白等1500余位相继登山,留下了许多珍贵的名篇佳作。

创作背景

人物经历

苏轼一生坎坷,屡遭贬谪,这首七绝作于1084年(宋神宗元丰七载)与友人参廖同游庐山时,瑰丽的山水触发逸兴壮思,于是写下了五首庐山纪游诗。《题西林壁》是最后一首。

创作背景

情感寄托

诗人由黄州贬赴汝州,途径九江,初游庐山,题在西林寺壁上的一首诗。他看到:正看庐山,高岭横空;侧看庐山,峭拔成峰;远近高低,形态各异。想到:为什么总看不清庐山真面目呢?恐怕只是因为自身在这山中的缘故吧!阐述了“当局者迷,旁观者清”的道理。

古诗诵读

题西林壁

宋 苏轼

横看/成岭/侧成峰,

远近/高低/各不同。

不识/庐山/真面目,

只缘/身在/此山中。

内容解析

不识:看不清、认不清

面目:面貌,这里指庐山的风景。

题西林壁

宋 苏轼

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

只缘:只因为

此:这

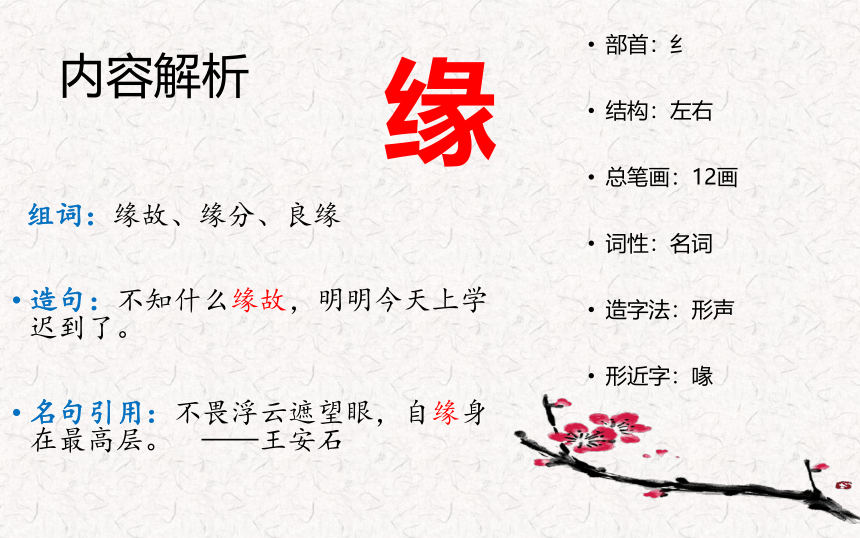

内容解析

组词:缘故、缘分、良缘

造句:不知什么缘故,明明今天上学迟到了。

名句引用:不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。 ——王安石

缘

部首:纟

结构:左右

总笔画:12画

词性:名词

造字法:形声

形近字:喙

小牛试刀

1、请用自己的话说一说,这首诗的大意?

横着看,庐山是一条山岭,连绵不断;侧着看却仿佛变成了一座山峰。

向远处、近处、高处、低处看,看到的庐山的景色却各不相同。

我之所以认不清庐山的本来面目。

是因为自己身在这岑峦叠翠的深山之中。

咬文嚼字

2、你能分析本诗所运用的手法和作者寄托的感情吗?

这首古诗既描绘了庐山变化多姿的美丽风景,又借物喻理。要想认识事物的本质,必须客观、全面地把握,冷静地分析,才不会被局部现象所迷惑。

庐山美景

拓展阅读

望庐山瀑布

唐 李白

日照香炉生紫烟,

遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,

疑是银河落九天。

(宋)苏轼

作者介绍

苏轼(1037—1101),字子瞻,号东坡居士,眉州(今四川眉山)人,北宋著名文学家、书画家。他的诗、文、书、画都很专精,是“唐宋八大家”之一,与其父苏洵、其弟苏辙被合称“三苏”。

创作背景

地理位置

庐山,又名匡山,在浔阳(即今江西九江)市庐山市境内,海拔1474米,古人云“匡庐奇秀甲天下”,历代诗人墨客相继慕名而来,陶渊明、谢灵运、李白等1500余位相继登山,留下了许多珍贵的名篇佳作。

创作背景

人物经历

苏轼一生坎坷,屡遭贬谪,这首七绝作于1084年(宋神宗元丰七载)与友人参廖同游庐山时,瑰丽的山水触发逸兴壮思,于是写下了五首庐山纪游诗。《题西林壁》是最后一首。

创作背景

情感寄托

诗人由黄州贬赴汝州,途径九江,初游庐山,题在西林寺壁上的一首诗。他看到:正看庐山,高岭横空;侧看庐山,峭拔成峰;远近高低,形态各异。想到:为什么总看不清庐山真面目呢?恐怕只是因为自身在这山中的缘故吧!阐述了“当局者迷,旁观者清”的道理。

古诗诵读

题西林壁

宋 苏轼

横看/成岭/侧成峰,

远近/高低/各不同。

不识/庐山/真面目,

只缘/身在/此山中。

内容解析

不识:看不清、认不清

面目:面貌,这里指庐山的风景。

题西林壁

宋 苏轼

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

只缘:只因为

此:这

内容解析

组词:缘故、缘分、良缘

造句:不知什么缘故,明明今天上学迟到了。

名句引用:不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。 ——王安石

缘

部首:纟

结构:左右

总笔画:12画

词性:名词

造字法:形声

形近字:喙

小牛试刀

1、请用自己的话说一说,这首诗的大意?

横着看,庐山是一条山岭,连绵不断;侧着看却仿佛变成了一座山峰。

向远处、近处、高处、低处看,看到的庐山的景色却各不相同。

我之所以认不清庐山的本来面目。

是因为自己身在这岑峦叠翠的深山之中。

咬文嚼字

2、你能分析本诗所运用的手法和作者寄托的感情吗?

这首古诗既描绘了庐山变化多姿的美丽风景,又借物喻理。要想认识事物的本质,必须客观、全面地把握,冷静地分析,才不会被局部现象所迷惑。

庐山美景

拓展阅读

望庐山瀑布

唐 李白

日照香炉生紫烟,

遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,

疑是银河落九天。

同课章节目录

- 第一组

- 1 观潮

- 2 雅鲁藏布大峡谷

- 3 鸟的天堂

- 4 火烧云

- 第二组

- 5 古诗两首

- 6 爬山虎的脚

- 7 蟋蟀的住宅

- 8 世界地图引出的发现

- 第三组

- 9 巨人的花园

- 10 幸福是什么

- 11 去年的树

- 12 小木偶的故事

- 第四组

- 13 白鹅

- 14 白公鹅

- 15 猫

- 16 母鸡

- 第五组

- 17 长城

- 18 颐和园

- 19 秦兵马俑

- 第六组

- 20 古诗两首

- 21 搭石

- 22 跨越海峡的生命桥

- 23 卡罗纳

- 24 给予是快乐的

- 第七组

- 25 为中华之崛起而读书

- 26 那片绿绿的爬山虎

- 27 乌塔

- 28* 尺有所短 寸有所长

- 第八组

- 29 呼风唤雨的世纪

- 30* 电脑住宅

- 31 飞向蓝天的恐龙

- 32 飞船上的特殊乘客

- 选读课文

- 1 延安,我把你追寻

- 2 五彩池

- 3 小青石

- 4 麻雀

- 5 迷人的张家界

- 6 一个苹果

- 7 真实的高度

- 8 人造发光植物