扬州中学2005年高考化学仿真卷[下学期]

文档属性

| 名称 | 扬州中学2005年高考化学仿真卷[下学期] |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 64.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2005-12-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

扬州中学2005年高考化学仿真卷

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,全卷满分150分。考试时间120分钟。

第Ⅰ卷(选择题 共74分)

注意事项:

1.回答I卷前,考生务必在答题卡姓名栏内写上自己的姓名、考试科目、准考证号,并用2B铅笔涂写在答题卡上。

2.每小题选出正确答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题号的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。不能答在试题卷上。

3.考试结束,将答题卡和第II卷一并交回。

可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 O-16 K-39 Ca-40

一、选择题(本题包括8小题,每小题4分,共32分。每小题只有一个选项符合题意)

1.2005年3月29日晚6时50分,京沪高速公路淮安段上行线103K+300M处,一辆载有约35吨液氯的山东槽罐车与一辆山东货车相撞,导致槽罐车液氯大面积泄漏,造成28人死亡,中毒入院人数为350名。作为救援消防干警在现场的下列处理方法和过程较合理的是

①及时转移疏散人群,同时向有关部门如实报告事故有关情况;

②被转移人群应戴上用浓NaOH处理过的口罩;

③用高压水枪向空另喷洒含碱性物质的水溶液;

④被转移人群可戴上用Na2CO3处理过的口罩(湿润);

⑤将人群转移到地势较低的地方即可,不必走太远;

⑥及时清理现场,检查水源和食物等是否被污染;

⑦常温下氯气能溶于水,所以只要向空气中喷洒水就可以解毒。

A.②③④⑤ B.①③⑤⑦ C.①②⑤⑥ D. ①③④⑥

2.下列物质不能用作饮用水消毒剂的是

A.Cl2 B. C.O3 D.ClO2

3.实验室配制的FeCl3?溶液经常是浑浊的。为了获得比较澄清透明的FeCl3溶液,某学生采用下列几种方法,其中正确的是

A.加入过量铁粉后过滤 B.滴入少量盐酸

C.用渗析的方法除去浑浊物 D.将溶液加热后过滤

4.已知辛烷的燃烧热为5518kJ/mol,则下列热化学方程式正确的是

A.2C8H18(l)+25O2(g) =16CO2(g)+18H2O(l);△H=+11036 kJ/mol

B.2C8H18(l)+25O2(g) =16CO2(g)+18H2O(g);△H=-11036 kJ/mol

C.2C8H18(l)+25O2(g) =16CO2(g)+18H2O(l);△H=-5518 kJ/mol

D.2C8H18(l)+25O2(g) =16CO2(g)+18H2O(l);△H=-11036 kJ/mol

5.在pH=1的溶液中,可以大量共存的离子组是

A.Cl-、AlO2-、Na+、K+ B.SO42-、NO3-、Fe2+、Mg2+

C.Na+、Fe3+、SO42-、Cl- D.NH4+、Ba2+、Cl-、HCO3-

6.接触法制硫酸的过程中,对废气、水、渣、热的处理正确的是:①尾气用氨水处理;②污水用石灰乳处理③废渣用来制水泥、炼铁;④设置热锅炉产生蒸汽、供热或发电。

A.①②③④都正确 B.只有①②③正确

C.只有②③④正确 D.只有①②④正确

7.下列说法正确的是

A.分子晶体在常温下均为气态或液体 B.离子晶体中一定含有金属元素

C.稀有气体形成的晶体属于分子晶体 D.氢键是一种特殊的化学键

8.下列叙述正确的是

A.电解饱和食盐水制烧碱时,Fe作阴极,石墨作阳极

B.电解法精炼铜时,阳极上溶解的铜和阴极上析出的铜的质量相等

C.钢铁在空气中发生电化腐蚀时,铁作正极

D.原电池工作时,阳离子移向电池的负极

二、选择题(本题包括10小题,每小题4分,共40分。每小题有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项,多选时,该题为0分;若正确答案包括两个选项,只选一个且正确的给2分,选两个且都正确的给4分,但只要选错一个,该小题就为0分)

9.NO2-既有氧化性,又有还原性。NaNO2大量进入血液时,能将血红蛋白中的Fe2+氧化为Fe3+,正常的血红蛋白转化为高铁血红蛋白,失去携氧功能,引起中毒,甚至死亡。下列各组试剂不能检验NO2-的是

A.FeCl2、KSCN B.KMnO4、H2SO4

C.AgNO3、HNO3 D.KI、淀粉

10.下列离子方程式正确的是

A.NaOH溶液吸收过量的CO2:OH-+CO2=HCO3-

B.FeCl3溶液中滴加KSCN溶液:Fe3++3SCN-=Fe(SCN)3↓

C.NaClO溶液中通入少量二氧化硫:SO2+H2O+ClO-=SO42-+Cl-+2H+

D.Na2CO3溶液使酚酞变红:

11.设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法中不正确的是

A.20g D2O中含有的中子数为12NA

B.12g金刚石中含有碳碳键的个数为2NA

C.标准状况下,22.4LCO2与CO的混合气体中含有的碳原子数为NA

D.1molNa2O2与二氧化碳反应时,转移的电子数为NA

12.A和M为两种元素,已知A位于短周期,且A2-与M+的电子数之差为8,则下列说法中正确的是

A.A和M的原子序数之差为6

B.A和M的最外层电子数之和为9

C.A和M的最外层电子数之差为7

D.A和M原子的电子总数之和可能为11

13.化学实验室发生下列事故,处理方法正确的是

A.金属钠着火,用泡沫灭火器扑灭

B.苯酚沾在手上,立即用浓NaOH溶液清洗

C.皮肤上沾有浓硫酸,立即用水冲洗

D.实验时不慎被玻璃划破手指,引起轻微流血时用FeCl3溶液涂抹止血

14.江西曾发生误食工业用猪油的中毒事件,调查原因是工业品包装中混入有机锡等,下列有关叙述正确的是

A.猪油是天然高分子化合物

B.猪油是高级脂肪酸甘油酯

C.猪油发生皂化反应后,反应液使蓝色石蕊试纸变红

D.猪油皂化反应完全后,反应液静置分为两层

15.0.1 mol/LNaHRO3(R表示某种元素)溶液中存在下列关系:c(Na+)>c(HRO3-)

>c(RO32-)>c(H2RO3),该溶液中存在的关系正确的是

A.c(H+)>c(OH-)

B.c(H+)<c(OH-)

C.c(Na+)+c(H+)= c(HRO3-)+c(OH-) + c(RO32-)

D.c(H2RO3)+c(HRO3-) + c(RO32-) =0.1mol/L

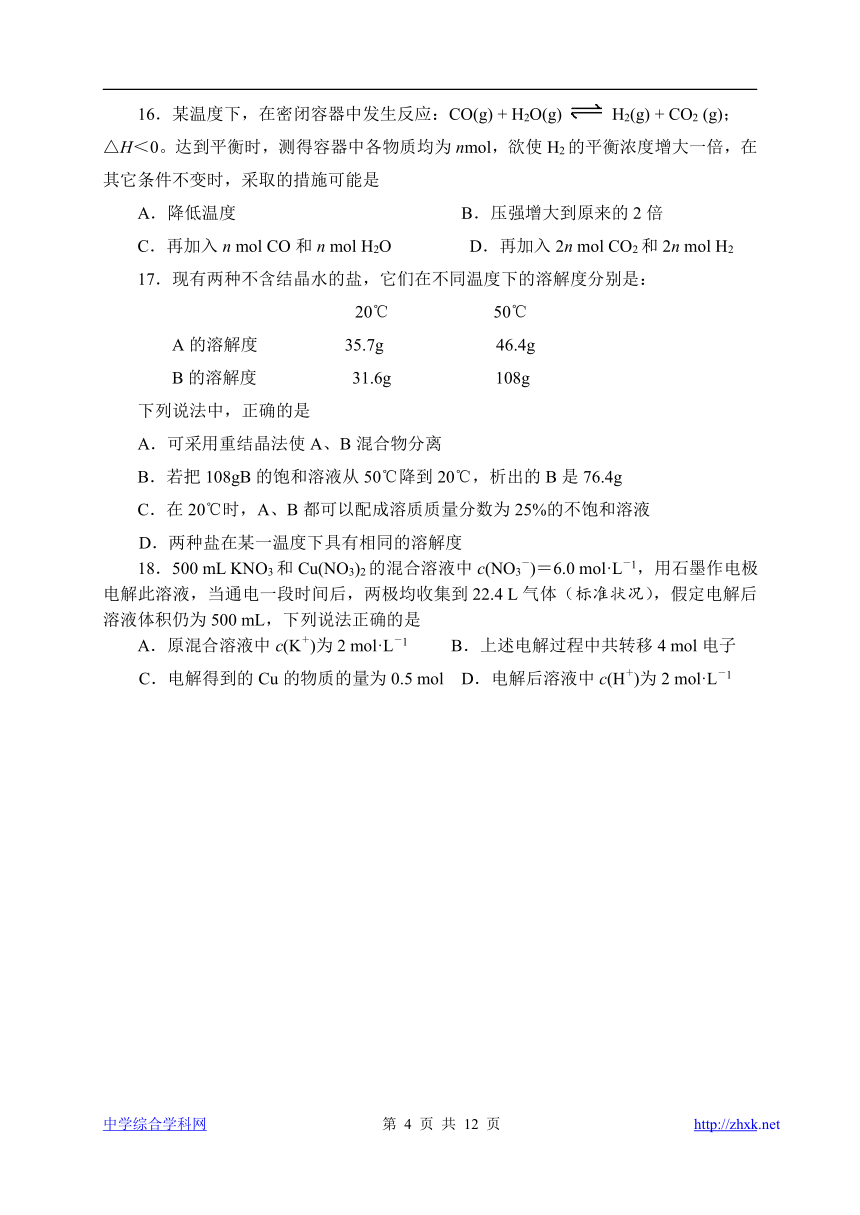

16.某温度下,在密闭容器中发生反应:CO(g) + H2O(g) H2(g) + CO2 (g);

△H<0。达到平衡时,测得容器中各物质均为nmol,欲使H2的平衡浓度增大一倍,在其它条件不变时,采取的措施可能是

A.降低温度 B.压强增大到原来的2倍

C.再加入n mol CO和n mol H2O D.再加入2n mol CO2和2n mol H2

17.现有两种不含结晶水的盐,它们在不同温度下的溶解度分别是:

20℃ 50℃

A的溶解度 35.7g 46.4g

B的溶解度 31.6g 108g

下列说法中,正确的是

A.可采用重结晶法使A、B混合物分离

B.若把108gB的饱和溶液从50℃降到20℃,析出的B是76.4g

C.在20℃时,A、B都可以配成溶质质量分数为25%的不饱和溶液

D.两种盐在某一温度下具有相同的溶解度

18.500 mL KNO3和Cu(NO3)2的混合溶液中c(NO3-)=6.0 mol·L-1,用石墨作电极电解此溶液,当通电一段时间后,两极均收集到22.4 L气体(标准状况),假定电解后溶液体积仍为500 mL,下列说法正确的是

A.原混合溶液中c(K+)为2 mol·L-1 B.上述电解过程中共转移4 mol电子

C.电解得到的Cu的物质的量为0.5 mol D.电解后溶液中c(H+)为2 mol·L-1

第Ⅱ卷(非选择题 共76分)

三.(本题包括2小题,共20分)

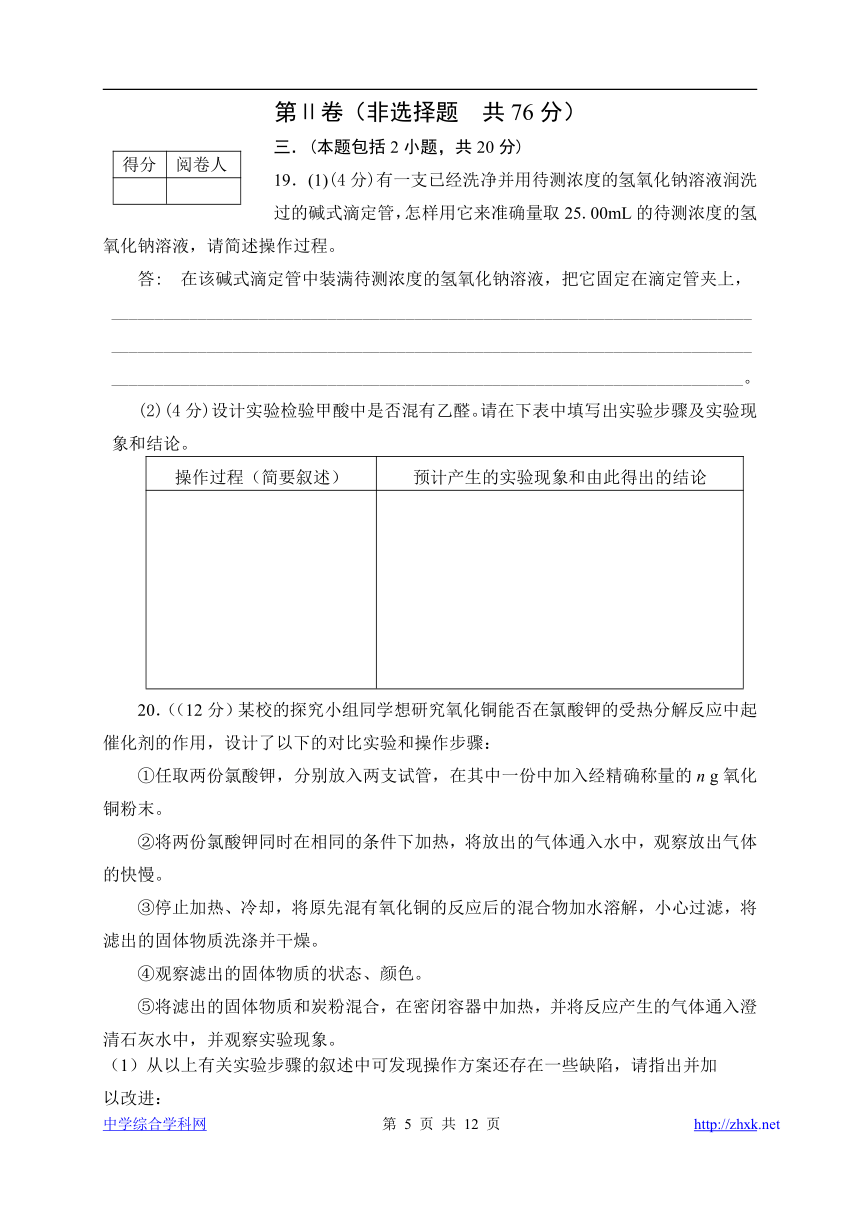

19.(1)(4分)有一支已经洗净并用待测浓度的氢氧化钠溶液润洗过的碱式滴定管,怎样用它来准确量取25.00mL的待测浓度的氢氧化钠溶液,请简述操作过程。

答: 在该碱式滴定管中装满待测浓度的氢氧化钠溶液,把它固定在滴定管夹上,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

(2)(4分)设计实验检验甲酸中是否混有乙醛。请在下表中填写出实验步骤及实验现象和结论。

操作过程(简要叙述)

预计产生的实验现象和由此得出的结论

20.((12分)某校的探究小组同学想研究氧化铜能否在氯酸钾的受热分解反应中起催化剂的作用,设计了以下的对比实验和操作步骤:

①任取两份氯酸钾,分别放入两支试管,在其中一份中加入经精确称量的n g氧化铜粉末。

②将两份氯酸钾同时在相同的条件下加热,将放出的气体通入水中,观察放出气体的快慢。

③停止加热、冷却,将原先混有氧化铜的反应后的混合物加水溶解,小心过滤,将滤出的固体物质洗涤并干燥。

④观察滤出的固体物质的状态、颜色。

⑤将滤出的固体物质和炭粉混合,在密闭容器中加热,并将反应产生的气体通入澄清石灰水中,并观察实验现象。

(1)从以上有关实验步骤的叙述中可发现操作方案还存在一些缺陷,请指出并加

以改进:

__________________________________________________________________________、

__________________________________________________________________________。

(2)有人换用另一种方法来代替上述第⑤步操作,请从下图中选择仪器连接成一套实验装置,这套实验装置中导管的连接顺序是_______接______、________接______、________接________、________接_______(气流的方向从左往右)。最末端相连装置的作用是_______________________________________________。

四.(本题包括2小题,共18分)

21.(8分)已知pH=2的高碘酸(H3IO5)溶液与pH=l2的NaOH溶液等体积混合,所得混合溶液呈酸性, 0.01mol/L的碘酸(HIO3)或高锰酸(HMnO4)溶液与pH=l2的NaOH溶液等体积混合,所得混合溶液均呈中性, 请回答下列问题:

高碘酸是_____(填写“强酸”或“弱酸”),原因是__________________________

______________________________________________________________________。

(2)已知高碘酸和硫酸锰在溶液中反应生成高锰酸和碘酸及硫酸, 此反应的氧化剂是________,反应的离子方程式为___________________________________________

________________________________________________________________________。

22.(10分)已知A~F是中学化学中常见物质,其中A、C、E、F为气体,B、D为液体,D的消费量常作为一个国家工业发达水平的一种标志,F的浓溶液与X共热通常用于实验室制备单质C,X是一种黑色粉末,B分子中有18个电子。反应中部分生成物已略去。

试回答下列问题:

⑴根据图中信息,B、C、D、X氧化性从强到弱的顺序是_______________________。

⑵B的电子式为_________________。

⑶写出反应②的化学方程式:__________________________________________。

⑷写出反应①、⑥的离子方程式:

①___________________________________________________________________。

⑥___________________________________________________________________。

五、(本题包括2小题,共18分)

23.(6分)2001年是20世纪伟大的化学家鲍林(Linus Pauling 1901~1994)诞辰100周年纪念。他是一位化学结构大师,因对化学键的本性及其对复杂物质结构的解释而获得1954年度的诺贝尔化学奖。1994年这位世纪老人谢世,人们打开他的办公室,发现里面有一块黑板,画得满满的,其中有一结构式如图所示。老人为什么画这个结构式?它在自然界存在吗?它是炸药吗?它能合成吗?它有什么性质?……不得而知。这是鲍林留给世人的一个谜。也许有朝一日能解开它。

请你对这个结构作一番分析后,回答下列问题。

⑴它的分子式是 。

⑵如果该分子中的氮原子都在一个平面上,那么该分子中的所有原子是否可能处于同一平面内 (填“可能”或“不可能”)。

⑶该分子的侧链相当于叠氮酸根,它类似于一种叫叠氮酸铅的雷管起爆剂,因此有人预测它是炸药,如果它在没有氧气参与的情况下爆炸,反应的化学方程式(发生分解反应,生成两种单质和两种化合物)是

;如果有足量氧气参与的条件下发生爆炸,那么,1mol该化合物爆炸时需消耗 mol氧气。

24.(11分)A、B、C、D、E、F、G、H、I、J分别代表十种不同的有机物(其中A是化学工业重要原料之一)。它们之间的相互转化关系如下图:

请回答下列问题:

(1)A的结构式为________________;F的结构简式为________________________;指出C→G的反应类型________________________________。

(2)写出下列转化的化学方程式

①C→D_____________________________________________________________,

②G→H____________________________________________________________。

(3)写出与有机物I互为同分异构体,且结构中含有羧基和羟基的有机物共有________种。

(4)已知有机物 的透气性比好。

作为隐形眼镜的材料,应该具有良好的透气性和亲水性,请从H的结构上分析它可以作

为隐形眼镜材料的原因:____________________________________________________

__________________________________________________________________________。

六、(本题包括2小题,共18分)

25.(8分)将KOH和Ca(OH)2的混合物1.3g全部溶于一定量水中形成稀溶液,再缓缓通入足量的CO2气体,实验过程中可得到沉淀的最大质量为1.0g。请计算:

⑴原混合物中KOH的质量。

⑵生成沉淀质量为最大时,消耗CO2气体的体积(标准状况下)。

26.(10分)Na2S2O3·5H2O(俗称海波)是照相业常用的一种定影剂。工业上制得的Na2S2O3·5H2O晶体中可能含有少量的Na2SO3和Na2SO4杂质。为了测定某海波样品的成分,称取三份质量不同的该样品,分别加入相同浓度的硫酸溶液20mL,充分反应后滤出硫,微热滤液使生成的SO2全部逸出。

(Na2S2O3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+S↓+H2O)

测得有关实验数据如下(标准状况):

第一份

第二份

第三份

样品的质量/g

12.60

18.90

28.00

二氧化硫的体积/L

1.12

1.68

2.24

硫的质量/g

1.28

1.92

2.56

(摩尔质量:Na2S2O3·5H2O:248 g/mol;Na2SO3:126 g/mol;Na2SO4:142 g/mol)

⑴计算所用硫酸溶液的物质的量浓度。

⑵试确定该样品的成分并计算各成分的物质的量之比。

⑶若将63 g该样品和一定量的上述硫酸溶液混合微热。试分析:当加入硫酸的体积(aL)在不同取值范围时,生成的SO2体积(bL)的值(请用含a的关系式表示),并请在下图中画出b随a变化的曲线。

扬州中学2005年高考化学仿真试卷参考答案及评分建议

一、二、选择题(共74分)

1.D 2.B 3.B 4.D 5.C 6.A 7.C 8.A

9.C 10.A、C 11.A 12.D 13.D 14.B 15.AD 16.BD 17.AD 18.AB

三、(本题包括2小题,共18分)

19.(1)(4分)轻轻挤压玻璃球,使滴定管的尖嘴部分充满溶液,然后调整滴定管内液面,使其保持在“0”或“0”以下的某一刻度,并记下准确读数(设为a),再将该溶液注入锥形瓶内,待液面接近“25+a”刻度时,要逐滴滴入至管内液面刚好保持在“25+a”刻度处,停止滴入。

(2)(4分)

操作过程(简要叙述)

预计产生的实验现象和由此得出的结论

1.取一定量的样品,向样品中加入足量的固体氢氧化钠,并加热蒸馏,收集馏出液。

2.向馏出液中加入新制的氢氧化铜,并加热。

若有红色的沉淀生成,则样品中混有乙醛。

否则不含乙醛。

20.(12分)(1)第①、④两步不严密;(2分)第①步中“任取两份氯酸钾”应改为“准确称量两份等质量的氯酸钾”,(2分)第④步中应改为“观察滤出固体物质的状态、颜色,并准确称量干燥后滤出物的质量”。(2分)

(2)a接g、f接d、e(或e、d)接b、c(或c、b)接g。(4分)末端再接g是为了防止空气中水蒸气进入U管。(2分)

四、(本题包括2小题,共18分)

21.(8分)(1)弱酸(2分),由于高碘酸溶液的c(H+)与NaOH溶液的c(OH-)相等,二者等体积混合后,混合液显酸性,说明酸过量,原高碘酸溶液中只有一部分高碘酸的分子发生了电离,所以高碘酸是弱酸。(2分)(2)高碘酸(2分)

5H3IO5+2Mn2+=2MnO4-+5IO3-+2H2O+11H+ (2分)

22.(10分)

(1)X>C>B>D(或写作MnO2>Cl2>H2O2>H2SO4)(3分)

(2)(2分)

(3)Cu +2H2SO4(浓) CuSO4 +SO2 ↑+2H2O (2分)

(4)Cl2 +SO2 +2H2O = 4H+ +SO42-+2Cl- (2分)

MnO2 +4H+ + 2Cl- Mn2+ +Cl2 ↑+2H2O (2分)

五、(本题包括两小题,共19分)

23.(8分)(1)C6H2N10O2 (2)可能

(3)C6H2N10O2=H2O↑+CO↑+5N2↑+5C 5.5mol (各2分)

24.(11分)

(1)

取代反应(酯化反应) (3分)

(2)① (2分)

② (2分)

(3)12种 (2分)

(4)由于高分子中支链大,高分子之间间距就大,所以有良好的透气性,分子中

有许多羟基,所以有良好的亲水性。 (2分)

六、(本题包括两小题,共18分)

25.(1)0.56g (2分) )(2)224≤V≤448 (6分)

26.⑴5mol/L ⑵n(Na2S2O3·5H2O)∶n(Na2SO3)∶n(Na2SO4)=4∶1∶1

⑶:①0<a≤0.05 b=5a ②a>0.05 b=0.25

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,全卷满分150分。考试时间120分钟。

第Ⅰ卷(选择题 共74分)

注意事项:

1.回答I卷前,考生务必在答题卡姓名栏内写上自己的姓名、考试科目、准考证号,并用2B铅笔涂写在答题卡上。

2.每小题选出正确答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题号的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。不能答在试题卷上。

3.考试结束,将答题卡和第II卷一并交回。

可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 O-16 K-39 Ca-40

一、选择题(本题包括8小题,每小题4分,共32分。每小题只有一个选项符合题意)

1.2005年3月29日晚6时50分,京沪高速公路淮安段上行线103K+300M处,一辆载有约35吨液氯的山东槽罐车与一辆山东货车相撞,导致槽罐车液氯大面积泄漏,造成28人死亡,中毒入院人数为350名。作为救援消防干警在现场的下列处理方法和过程较合理的是

①及时转移疏散人群,同时向有关部门如实报告事故有关情况;

②被转移人群应戴上用浓NaOH处理过的口罩;

③用高压水枪向空另喷洒含碱性物质的水溶液;

④被转移人群可戴上用Na2CO3处理过的口罩(湿润);

⑤将人群转移到地势较低的地方即可,不必走太远;

⑥及时清理现场,检查水源和食物等是否被污染;

⑦常温下氯气能溶于水,所以只要向空气中喷洒水就可以解毒。

A.②③④⑤ B.①③⑤⑦ C.①②⑤⑥ D. ①③④⑥

2.下列物质不能用作饮用水消毒剂的是

A.Cl2 B. C.O3 D.ClO2

3.实验室配制的FeCl3?溶液经常是浑浊的。为了获得比较澄清透明的FeCl3溶液,某学生采用下列几种方法,其中正确的是

A.加入过量铁粉后过滤 B.滴入少量盐酸

C.用渗析的方法除去浑浊物 D.将溶液加热后过滤

4.已知辛烷的燃烧热为5518kJ/mol,则下列热化学方程式正确的是

A.2C8H18(l)+25O2(g) =16CO2(g)+18H2O(l);△H=+11036 kJ/mol

B.2C8H18(l)+25O2(g) =16CO2(g)+18H2O(g);△H=-11036 kJ/mol

C.2C8H18(l)+25O2(g) =16CO2(g)+18H2O(l);△H=-5518 kJ/mol

D.2C8H18(l)+25O2(g) =16CO2(g)+18H2O(l);△H=-11036 kJ/mol

5.在pH=1的溶液中,可以大量共存的离子组是

A.Cl-、AlO2-、Na+、K+ B.SO42-、NO3-、Fe2+、Mg2+

C.Na+、Fe3+、SO42-、Cl- D.NH4+、Ba2+、Cl-、HCO3-

6.接触法制硫酸的过程中,对废气、水、渣、热的处理正确的是:①尾气用氨水处理;②污水用石灰乳处理③废渣用来制水泥、炼铁;④设置热锅炉产生蒸汽、供热或发电。

A.①②③④都正确 B.只有①②③正确

C.只有②③④正确 D.只有①②④正确

7.下列说法正确的是

A.分子晶体在常温下均为气态或液体 B.离子晶体中一定含有金属元素

C.稀有气体形成的晶体属于分子晶体 D.氢键是一种特殊的化学键

8.下列叙述正确的是

A.电解饱和食盐水制烧碱时,Fe作阴极,石墨作阳极

B.电解法精炼铜时,阳极上溶解的铜和阴极上析出的铜的质量相等

C.钢铁在空气中发生电化腐蚀时,铁作正极

D.原电池工作时,阳离子移向电池的负极

二、选择题(本题包括10小题,每小题4分,共40分。每小题有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项,多选时,该题为0分;若正确答案包括两个选项,只选一个且正确的给2分,选两个且都正确的给4分,但只要选错一个,该小题就为0分)

9.NO2-既有氧化性,又有还原性。NaNO2大量进入血液时,能将血红蛋白中的Fe2+氧化为Fe3+,正常的血红蛋白转化为高铁血红蛋白,失去携氧功能,引起中毒,甚至死亡。下列各组试剂不能检验NO2-的是

A.FeCl2、KSCN B.KMnO4、H2SO4

C.AgNO3、HNO3 D.KI、淀粉

10.下列离子方程式正确的是

A.NaOH溶液吸收过量的CO2:OH-+CO2=HCO3-

B.FeCl3溶液中滴加KSCN溶液:Fe3++3SCN-=Fe(SCN)3↓

C.NaClO溶液中通入少量二氧化硫:SO2+H2O+ClO-=SO42-+Cl-+2H+

D.Na2CO3溶液使酚酞变红:

11.设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法中不正确的是

A.20g D2O中含有的中子数为12NA

B.12g金刚石中含有碳碳键的个数为2NA

C.标准状况下,22.4LCO2与CO的混合气体中含有的碳原子数为NA

D.1molNa2O2与二氧化碳反应时,转移的电子数为NA

12.A和M为两种元素,已知A位于短周期,且A2-与M+的电子数之差为8,则下列说法中正确的是

A.A和M的原子序数之差为6

B.A和M的最外层电子数之和为9

C.A和M的最外层电子数之差为7

D.A和M原子的电子总数之和可能为11

13.化学实验室发生下列事故,处理方法正确的是

A.金属钠着火,用泡沫灭火器扑灭

B.苯酚沾在手上,立即用浓NaOH溶液清洗

C.皮肤上沾有浓硫酸,立即用水冲洗

D.实验时不慎被玻璃划破手指,引起轻微流血时用FeCl3溶液涂抹止血

14.江西曾发生误食工业用猪油的中毒事件,调查原因是工业品包装中混入有机锡等,下列有关叙述正确的是

A.猪油是天然高分子化合物

B.猪油是高级脂肪酸甘油酯

C.猪油发生皂化反应后,反应液使蓝色石蕊试纸变红

D.猪油皂化反应完全后,反应液静置分为两层

15.0.1 mol/LNaHRO3(R表示某种元素)溶液中存在下列关系:c(Na+)>c(HRO3-)

>c(RO32-)>c(H2RO3),该溶液中存在的关系正确的是

A.c(H+)>c(OH-)

B.c(H+)<c(OH-)

C.c(Na+)+c(H+)= c(HRO3-)+c(OH-) + c(RO32-)

D.c(H2RO3)+c(HRO3-) + c(RO32-) =0.1mol/L

16.某温度下,在密闭容器中发生反应:CO(g) + H2O(g) H2(g) + CO2 (g);

△H<0。达到平衡时,测得容器中各物质均为nmol,欲使H2的平衡浓度增大一倍,在其它条件不变时,采取的措施可能是

A.降低温度 B.压强增大到原来的2倍

C.再加入n mol CO和n mol H2O D.再加入2n mol CO2和2n mol H2

17.现有两种不含结晶水的盐,它们在不同温度下的溶解度分别是:

20℃ 50℃

A的溶解度 35.7g 46.4g

B的溶解度 31.6g 108g

下列说法中,正确的是

A.可采用重结晶法使A、B混合物分离

B.若把108gB的饱和溶液从50℃降到20℃,析出的B是76.4g

C.在20℃时,A、B都可以配成溶质质量分数为25%的不饱和溶液

D.两种盐在某一温度下具有相同的溶解度

18.500 mL KNO3和Cu(NO3)2的混合溶液中c(NO3-)=6.0 mol·L-1,用石墨作电极电解此溶液,当通电一段时间后,两极均收集到22.4 L气体(标准状况),假定电解后溶液体积仍为500 mL,下列说法正确的是

A.原混合溶液中c(K+)为2 mol·L-1 B.上述电解过程中共转移4 mol电子

C.电解得到的Cu的物质的量为0.5 mol D.电解后溶液中c(H+)为2 mol·L-1

第Ⅱ卷(非选择题 共76分)

三.(本题包括2小题,共20分)

19.(1)(4分)有一支已经洗净并用待测浓度的氢氧化钠溶液润洗过的碱式滴定管,怎样用它来准确量取25.00mL的待测浓度的氢氧化钠溶液,请简述操作过程。

答: 在该碱式滴定管中装满待测浓度的氢氧化钠溶液,把它固定在滴定管夹上,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。

(2)(4分)设计实验检验甲酸中是否混有乙醛。请在下表中填写出实验步骤及实验现象和结论。

操作过程(简要叙述)

预计产生的实验现象和由此得出的结论

20.((12分)某校的探究小组同学想研究氧化铜能否在氯酸钾的受热分解反应中起催化剂的作用,设计了以下的对比实验和操作步骤:

①任取两份氯酸钾,分别放入两支试管,在其中一份中加入经精确称量的n g氧化铜粉末。

②将两份氯酸钾同时在相同的条件下加热,将放出的气体通入水中,观察放出气体的快慢。

③停止加热、冷却,将原先混有氧化铜的反应后的混合物加水溶解,小心过滤,将滤出的固体物质洗涤并干燥。

④观察滤出的固体物质的状态、颜色。

⑤将滤出的固体物质和炭粉混合,在密闭容器中加热,并将反应产生的气体通入澄清石灰水中,并观察实验现象。

(1)从以上有关实验步骤的叙述中可发现操作方案还存在一些缺陷,请指出并加

以改进:

__________________________________________________________________________、

__________________________________________________________________________。

(2)有人换用另一种方法来代替上述第⑤步操作,请从下图中选择仪器连接成一套实验装置,这套实验装置中导管的连接顺序是_______接______、________接______、________接________、________接_______(气流的方向从左往右)。最末端相连装置的作用是_______________________________________________。

四.(本题包括2小题,共18分)

21.(8分)已知pH=2的高碘酸(H3IO5)溶液与pH=l2的NaOH溶液等体积混合,所得混合溶液呈酸性, 0.01mol/L的碘酸(HIO3)或高锰酸(HMnO4)溶液与pH=l2的NaOH溶液等体积混合,所得混合溶液均呈中性, 请回答下列问题:

高碘酸是_____(填写“强酸”或“弱酸”),原因是__________________________

______________________________________________________________________。

(2)已知高碘酸和硫酸锰在溶液中反应生成高锰酸和碘酸及硫酸, 此反应的氧化剂是________,反应的离子方程式为___________________________________________

________________________________________________________________________。

22.(10分)已知A~F是中学化学中常见物质,其中A、C、E、F为气体,B、D为液体,D的消费量常作为一个国家工业发达水平的一种标志,F的浓溶液与X共热通常用于实验室制备单质C,X是一种黑色粉末,B分子中有18个电子。反应中部分生成物已略去。

试回答下列问题:

⑴根据图中信息,B、C、D、X氧化性从强到弱的顺序是_______________________。

⑵B的电子式为_________________。

⑶写出反应②的化学方程式:__________________________________________。

⑷写出反应①、⑥的离子方程式:

①___________________________________________________________________。

⑥___________________________________________________________________。

五、(本题包括2小题,共18分)

23.(6分)2001年是20世纪伟大的化学家鲍林(Linus Pauling 1901~1994)诞辰100周年纪念。他是一位化学结构大师,因对化学键的本性及其对复杂物质结构的解释而获得1954年度的诺贝尔化学奖。1994年这位世纪老人谢世,人们打开他的办公室,发现里面有一块黑板,画得满满的,其中有一结构式如图所示。老人为什么画这个结构式?它在自然界存在吗?它是炸药吗?它能合成吗?它有什么性质?……不得而知。这是鲍林留给世人的一个谜。也许有朝一日能解开它。

请你对这个结构作一番分析后,回答下列问题。

⑴它的分子式是 。

⑵如果该分子中的氮原子都在一个平面上,那么该分子中的所有原子是否可能处于同一平面内 (填“可能”或“不可能”)。

⑶该分子的侧链相当于叠氮酸根,它类似于一种叫叠氮酸铅的雷管起爆剂,因此有人预测它是炸药,如果它在没有氧气参与的情况下爆炸,反应的化学方程式(发生分解反应,生成两种单质和两种化合物)是

;如果有足量氧气参与的条件下发生爆炸,那么,1mol该化合物爆炸时需消耗 mol氧气。

24.(11分)A、B、C、D、E、F、G、H、I、J分别代表十种不同的有机物(其中A是化学工业重要原料之一)。它们之间的相互转化关系如下图:

请回答下列问题:

(1)A的结构式为________________;F的结构简式为________________________;指出C→G的反应类型________________________________。

(2)写出下列转化的化学方程式

①C→D_____________________________________________________________,

②G→H____________________________________________________________。

(3)写出与有机物I互为同分异构体,且结构中含有羧基和羟基的有机物共有________种。

(4)已知有机物 的透气性比好。

作为隐形眼镜的材料,应该具有良好的透气性和亲水性,请从H的结构上分析它可以作

为隐形眼镜材料的原因:____________________________________________________

__________________________________________________________________________。

六、(本题包括2小题,共18分)

25.(8分)将KOH和Ca(OH)2的混合物1.3g全部溶于一定量水中形成稀溶液,再缓缓通入足量的CO2气体,实验过程中可得到沉淀的最大质量为1.0g。请计算:

⑴原混合物中KOH的质量。

⑵生成沉淀质量为最大时,消耗CO2气体的体积(标准状况下)。

26.(10分)Na2S2O3·5H2O(俗称海波)是照相业常用的一种定影剂。工业上制得的Na2S2O3·5H2O晶体中可能含有少量的Na2SO3和Na2SO4杂质。为了测定某海波样品的成分,称取三份质量不同的该样品,分别加入相同浓度的硫酸溶液20mL,充分反应后滤出硫,微热滤液使生成的SO2全部逸出。

(Na2S2O3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+S↓+H2O)

测得有关实验数据如下(标准状况):

第一份

第二份

第三份

样品的质量/g

12.60

18.90

28.00

二氧化硫的体积/L

1.12

1.68

2.24

硫的质量/g

1.28

1.92

2.56

(摩尔质量:Na2S2O3·5H2O:248 g/mol;Na2SO3:126 g/mol;Na2SO4:142 g/mol)

⑴计算所用硫酸溶液的物质的量浓度。

⑵试确定该样品的成分并计算各成分的物质的量之比。

⑶若将63 g该样品和一定量的上述硫酸溶液混合微热。试分析:当加入硫酸的体积(aL)在不同取值范围时,生成的SO2体积(bL)的值(请用含a的关系式表示),并请在下图中画出b随a变化的曲线。

扬州中学2005年高考化学仿真试卷参考答案及评分建议

一、二、选择题(共74分)

1.D 2.B 3.B 4.D 5.C 6.A 7.C 8.A

9.C 10.A、C 11.A 12.D 13.D 14.B 15.AD 16.BD 17.AD 18.AB

三、(本题包括2小题,共18分)

19.(1)(4分)轻轻挤压玻璃球,使滴定管的尖嘴部分充满溶液,然后调整滴定管内液面,使其保持在“0”或“0”以下的某一刻度,并记下准确读数(设为a),再将该溶液注入锥形瓶内,待液面接近“25+a”刻度时,要逐滴滴入至管内液面刚好保持在“25+a”刻度处,停止滴入。

(2)(4分)

操作过程(简要叙述)

预计产生的实验现象和由此得出的结论

1.取一定量的样品,向样品中加入足量的固体氢氧化钠,并加热蒸馏,收集馏出液。

2.向馏出液中加入新制的氢氧化铜,并加热。

若有红色的沉淀生成,则样品中混有乙醛。

否则不含乙醛。

20.(12分)(1)第①、④两步不严密;(2分)第①步中“任取两份氯酸钾”应改为“准确称量两份等质量的氯酸钾”,(2分)第④步中应改为“观察滤出固体物质的状态、颜色,并准确称量干燥后滤出物的质量”。(2分)

(2)a接g、f接d、e(或e、d)接b、c(或c、b)接g。(4分)末端再接g是为了防止空气中水蒸气进入U管。(2分)

四、(本题包括2小题,共18分)

21.(8分)(1)弱酸(2分),由于高碘酸溶液的c(H+)与NaOH溶液的c(OH-)相等,二者等体积混合后,混合液显酸性,说明酸过量,原高碘酸溶液中只有一部分高碘酸的分子发生了电离,所以高碘酸是弱酸。(2分)(2)高碘酸(2分)

5H3IO5+2Mn2+=2MnO4-+5IO3-+2H2O+11H+ (2分)

22.(10分)

(1)X>C>B>D(或写作MnO2>Cl2>H2O2>H2SO4)(3分)

(2)(2分)

(3)Cu +2H2SO4(浓) CuSO4 +SO2 ↑+2H2O (2分)

(4)Cl2 +SO2 +2H2O = 4H+ +SO42-+2Cl- (2分)

MnO2 +4H+ + 2Cl- Mn2+ +Cl2 ↑+2H2O (2分)

五、(本题包括两小题,共19分)

23.(8分)(1)C6H2N10O2 (2)可能

(3)C6H2N10O2=H2O↑+CO↑+5N2↑+5C 5.5mol (各2分)

24.(11分)

(1)

取代反应(酯化反应) (3分)

(2)① (2分)

② (2分)

(3)12种 (2分)

(4)由于高分子中支链大,高分子之间间距就大,所以有良好的透气性,分子中

有许多羟基,所以有良好的亲水性。 (2分)

六、(本题包括两小题,共18分)

25.(1)0.56g (2分) )(2)224≤V≤448 (6分)

26.⑴5mol/L ⑵n(Na2S2O3·5H2O)∶n(Na2SO3)∶n(Na2SO4)=4∶1∶1

⑶:①0<a≤0.05 b=5a ②a>0.05 b=0.25

同课章节目录