沪科版初中物理八年级全册第四章《多彩的光》单元测试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 沪科版初中物理八年级全册第四章《多彩的光》单元测试题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 311.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2018-12-02 13:30:41 | ||

图片预览

文档简介

第四章《多彩的光》单元测试题

一、单选题(每小题只有一个正确答案)

1.有一焦距为10 cm的凸透镜,将物体从离凸透镜30 cm处沿主光轴移到距透镜20 cm处,这个过程中所成的像( )

A.始终是正立、放大的实像 B.始终是倒立、放大的实像

C.离透镜越来越远,像变大 D.离透镜越来越近,像变小

2.如图所示的现象或情景中,成实像的是( )

A. 山的倒影 B. 演员对着镜子画脸谱

C. 用放大镜鉴赏邮票 D. 用照相机照相

3.如图所示,将易拉罐的顶部剪去,蒙上半透明纸,在罐底部开一个小孔,用它做小孔成像实验,观察物体,下列说法中错误的是( )

A. 像与物上下颠倒,左右相反 B. 物体做顺时针转动时,像做逆时针转动

C. 物体离得越远,像就越小 D. 在物体距小孔不变的情况下,半透明纸与孔距离越大,像也越大

4.白亮污染是都市较为普遍的一类光污染,建筑物的玻璃幕墙、釉面砖墙、磨光大理石、铝合金板等都能在白天将强烈的太阳光反射到路面上和居民的居室里,给道路交通安全和居民的工作和休息带来很大影响。形成白亮污染的主要原因是由于光的( )

A、镜面反射 B、漫反射 C、折射 D、直线传播

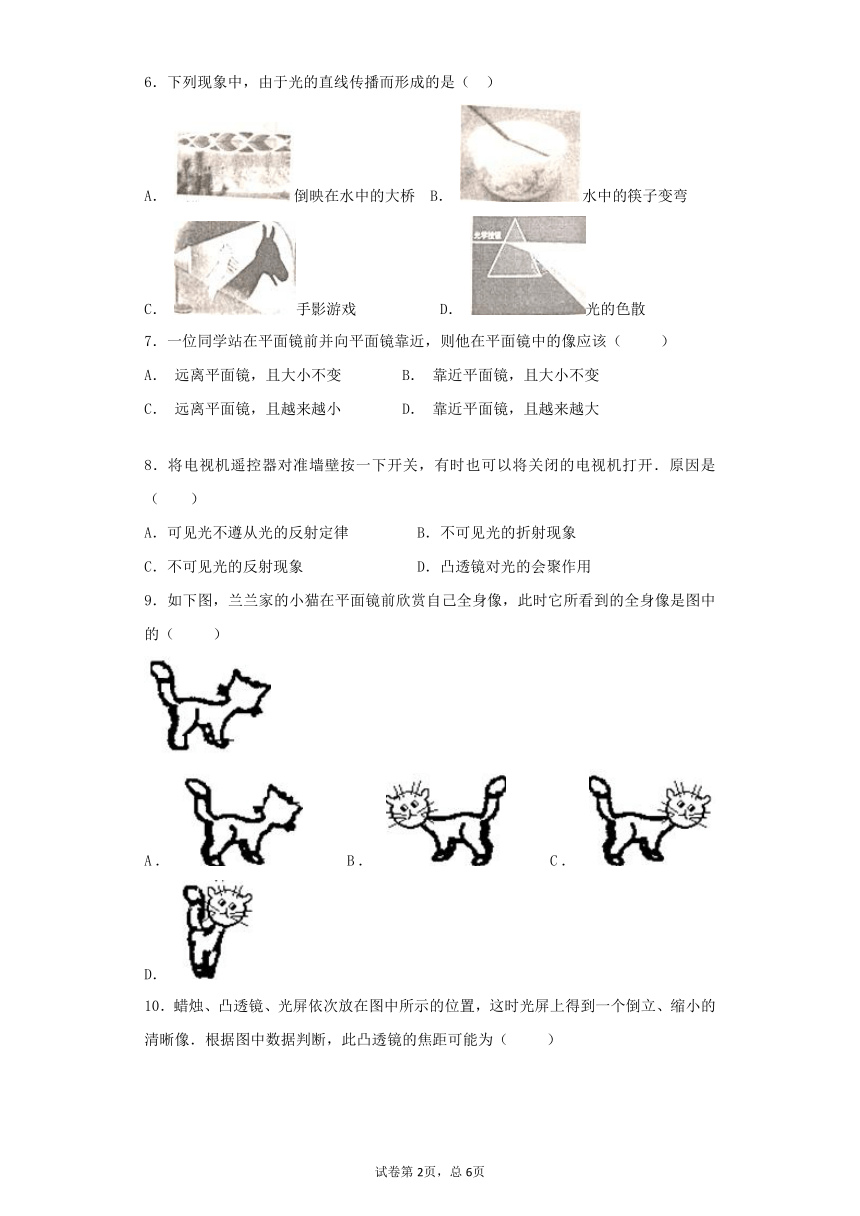

5.图中所示的现象中,由于光的折射形成的是

(

C

A

D

B

树在水中的倒影

平面镜中的像

地上的树影

水面上“折断”的筷子

)

6.下列现象中,由于光的直线传播而形成的是( )

A. 倒映在水中的大桥 B. 水中的筷子变弯

C. 手影游戏 D. 光的色散

7.一位同学站在平面镜前并向平面镜靠近,则他在平面镜中的像应该( )

A. 远离平面镜,且大小不变 B. 靠近平面镜,且大小不变

C. 远离平面镜,且越来越小 D. 靠近平面镜,且越来越大

8.将电视机遥控器对准墙壁按一下开关,有时也可以将关闭的电视机打开.原因是( )

A.可见光不遵从光的反射定律 B.不可见光的折射现象

C.不可见光的反射现象 D.凸透镜对光的会聚作用

9.如下图,兰兰家的小猫在平面镜前欣赏自己全身像,此时它所看到的全身像是图中的( )

A. B. C. D.

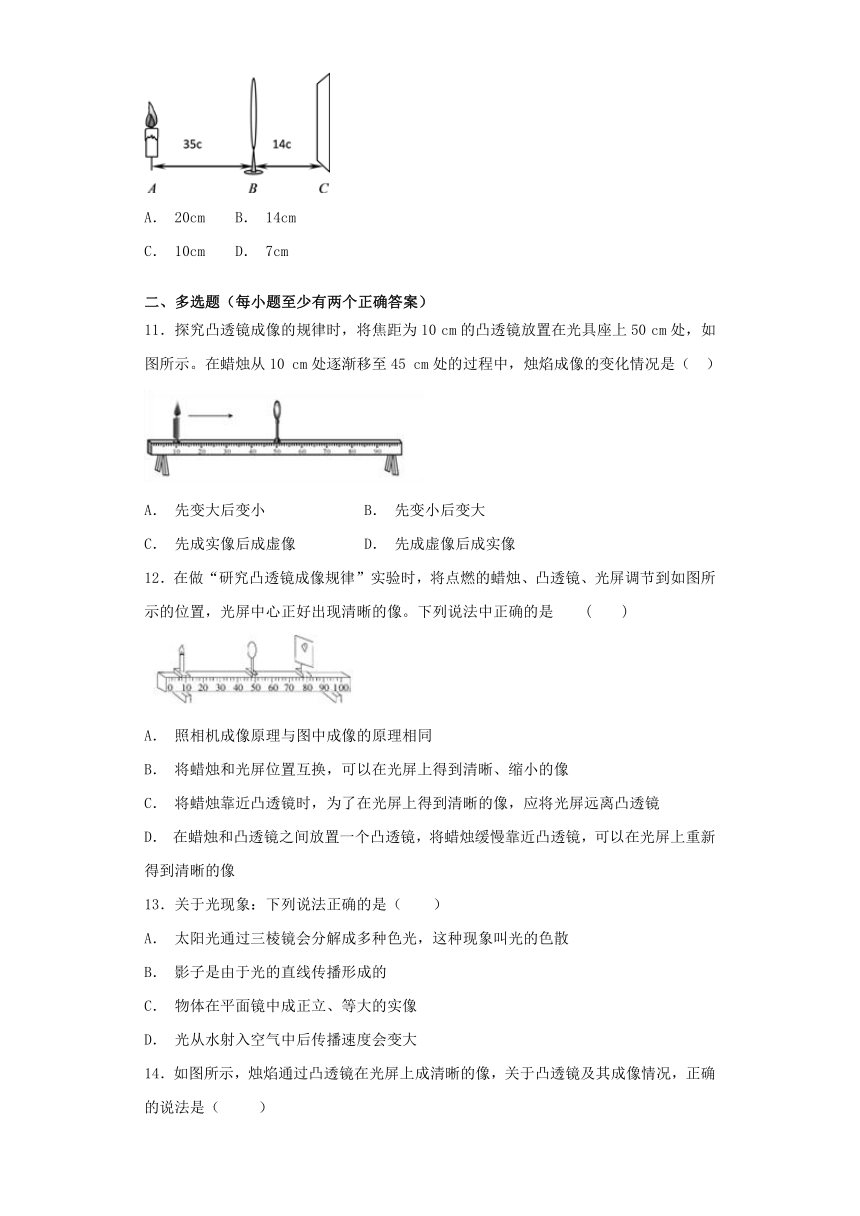

10.蜡烛、凸透镜、光屏依次放在图中所示的位置,这时光屏上得到一个倒立、缩小的清晰像.根据图中数据判断,此凸透镜的焦距可能为( )

A. 20cm B. 14cm

C. 10cm D. 7cm

二、多选题(每小题至少有两个正确答案)

11.探究凸透镜成像的规律时,将焦距为10 cm的凸透镜放置在光具座上50 cm处,如图所示。在蜡烛从10 cm处逐渐移至45 cm处的过程中,烛焰成像的变化情况是( )

A. 先变大后变小 B. 先变小后变大

C. 先成实像后成虚像 D. 先成虚像后成实像

12.在做“研究凸透镜成像规律”实验时,将点燃的蜡烛、凸透镜、光屏调节到如图所示的位置,光屏中心正好出现清晰的像。下列说法中正确的是 ( )

A. 照相机成像原理与图中成像的原理相同

B. 将蜡烛和光屏位置互换,可以在光屏上得到清晰、缩小的像

C. 将蜡烛靠近凸透镜时,为了在光屏上得到清晰的像,应将光屏远离凸透镜

D. 在蜡烛和凸透镜之间放置一个凸透镜,将蜡烛缓慢靠近凸透镜,可以在光屏上重新得到清晰的像

13.关于光现象:下列说法正确的是( )

A. 太阳光通过三棱镜会分解成多种色光,这种现象叫光的色散

B. 影子是由于光的直线传播形成的

C. 物体在平面镜中成正立、等大的实像

D. 光从水射入空气中后传播速度会变大

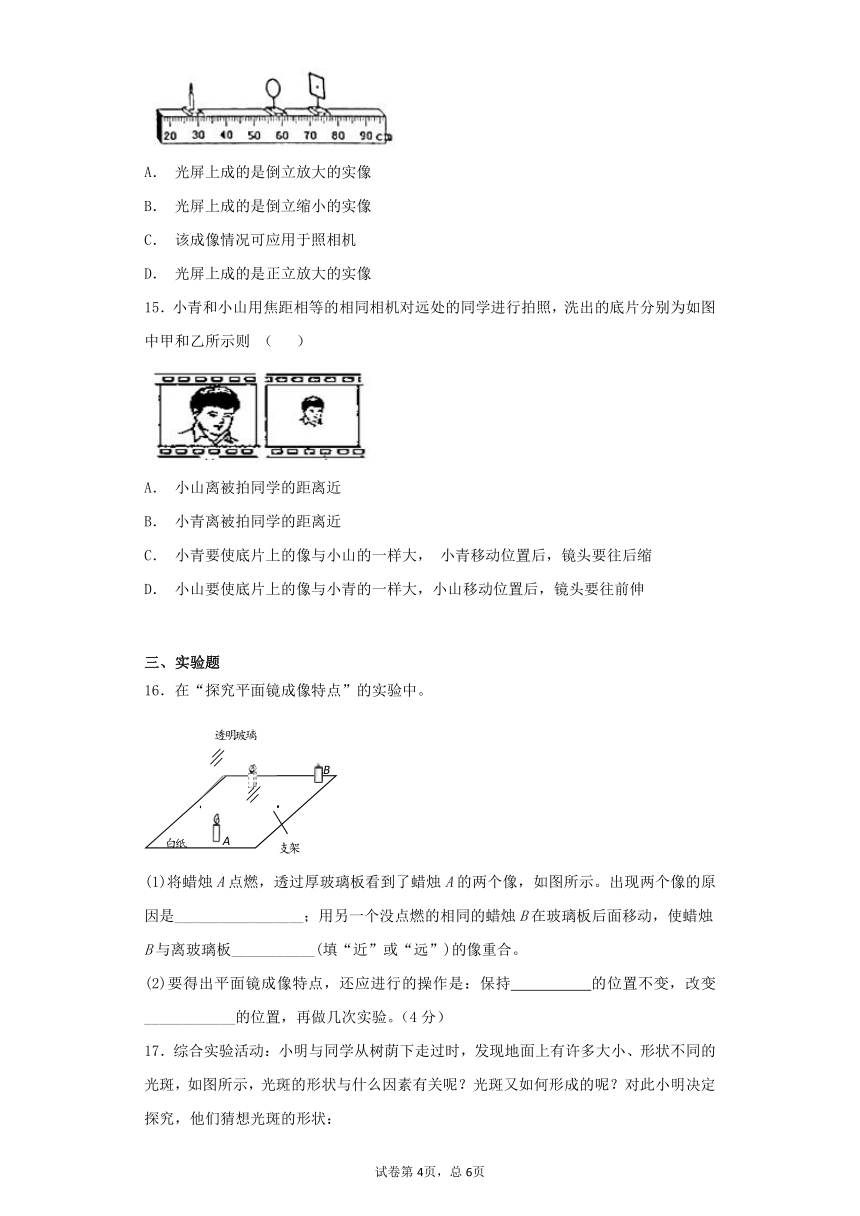

14.如图所示,烛焰通过凸透镜在光屏上成清晰的像,关于凸透镜及其成像情况,正确的说法是(?? )

A. 光屏上成的是倒立放大的实像

B. 光屏上成的是倒立缩小的实像

C. 该成像情况可应用于照相机

D. 光屏上成的是正立放大的实像

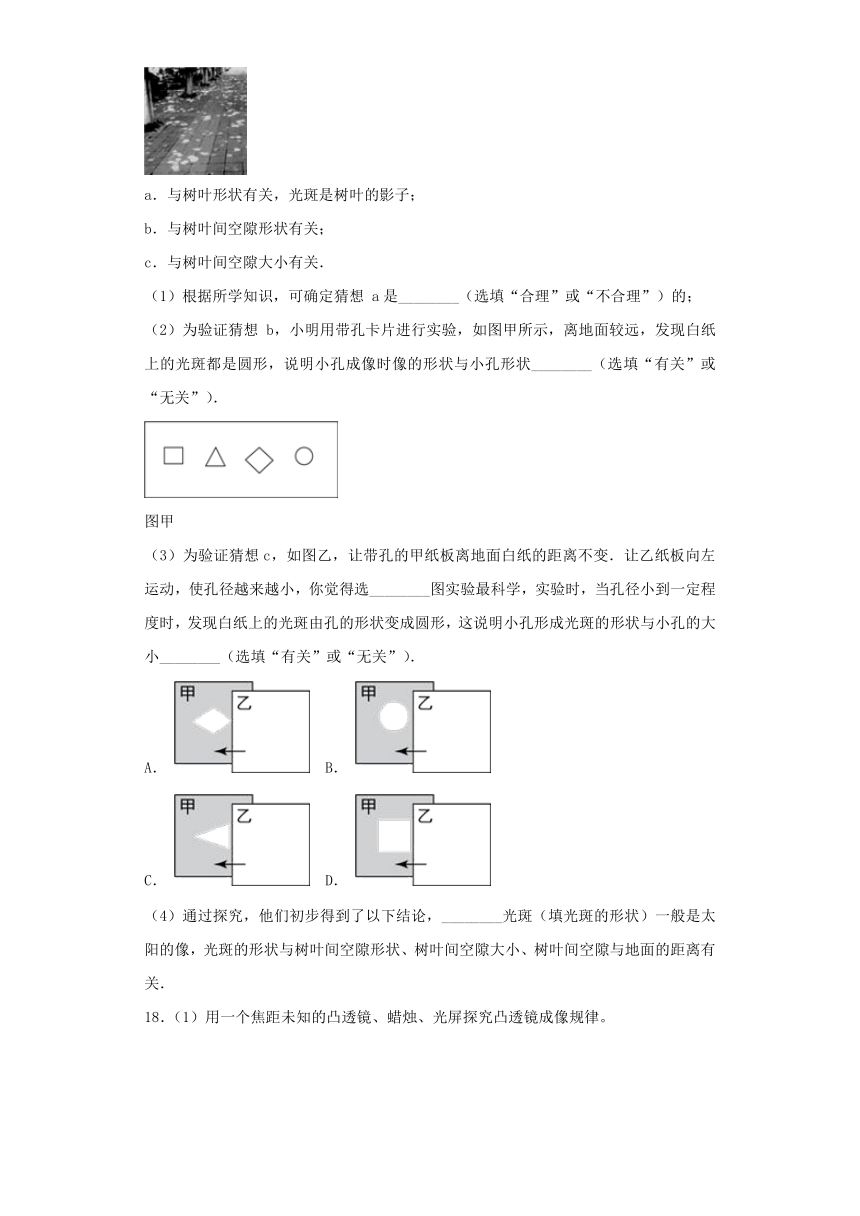

15.小青和小山用焦距相等的相同相机对远处的同学进行拍照,洗出的底片分别为如图中甲和乙所示则 ( ?)

A. 小山离被拍同学的距离近

B. 小青离被拍同学的距离近

C. 小青要使底片上的像与小山的一样大, 小青移动位置后,镜头要往后缩

D. 小山要使底片上的像与小青的一样大,小山移动位置后,镜头要往前伸

三、实验题

16.在“探究平面镜成像特点”的实验中。

(

白纸

A

B

透明玻璃

支架

)

(1)将蜡烛A点燃,透过厚玻璃板看到了蜡烛A的两个像,如图所示。出现两个像的原因是_________________;用另一个没点燃的相同的蜡烛B在玻璃板后面移动,使蜡烛B与离玻璃板___________(填“近”或“远”)的像重合。

(2)要得出平面镜成像特点,还应进行的操作是:保持 的位置不变,改变____________的位置,再做几次实验。(4分)

17.综合实验活动:小明与同学从树荫下走过时,发现地面上有许多大小、形状不同的光斑,如图所示,光斑的形状与什么因素有关呢?光斑又如何形成的呢?对此小明决定探究,他们猜想光斑的形状:

a.与树叶形状有关,光斑是树叶的影子;

b.与树叶间空隙形状有关;

c.与树叶间空隙大小有关.

(1)根据所学知识,可确定猜想 a是________(选填“合理”或“不合理”)的;

(2)为验证猜想 b,小明用带孔卡片进行实验,如图甲所示,离地面较远,发现白纸上的光斑都是圆形,说明小孔成像时像的形状与小孔形状________(选填“有关”或“无关”).

图甲

(3)为验证猜想c,如图乙,让带孔的甲纸板离地面白纸的距离不变.让乙纸板向左运动,使孔径越来越小,你觉得选________图实验最科学,实验时,当孔径小到一定程度时,发现白纸上的光斑由孔的形状变成圆形,这说明小孔形成光斑的形状与小孔的大小________(选填“有关”或“无关”).

A. B.

C. D.

(4)通过探究,他们初步得到了以下结论,________光斑(填光斑的形状)一般是太阳的像,光斑的形状与树叶间空隙形状、树叶间空隙大小、树叶间空隙与地面的距离有关.

18.(1)用一个焦距未知的凸透镜、蜡烛、光屏探究凸透镜成像规律。

①由图甲可知,凸透镜对光线有_________作用。

②如图乙所示,若在光屏上(光屏未画出)能得到清晰放大的烛焰实像,则蜡烛可置于透镜左边a、b、c、d四点中 点。此成像原理可用在 上。(选填“照相机”、“投影仪”、“放大镜”)

(2)下表是小林同学探究某种晶体物质凝固过程规律时所记录的实验数据。由于疏忽,他把一个温度值读错了,请你帮助小林分析实验数据并回答:

时间/min 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

温度/℃ 98 91 85 80 79 69 79 75 71 67 64 61

①错误的数据是 ℃。

②该物质凝固过程 (选填“吸收”或“放出”)热量,温度 (选填“升高”、“降低”或“不变”)。

四、计算题

19.从地面发出的光射到月球反射回地面,所用时间为2.56S,则月球离地球多少千米?(写出计算过程)

20.如图所示,两等大的平面镜A、B直立在地面上,A、B高为0.95m,相距20cm.有一细束激光与竖直方向成45?角射到平面镜B的上边缘,经多次反射后射到地面.求:

(1)激光束射到地面前,一共发生了几次反射?

(2)投射到地面上的光点离A平面镜的距离.

试卷第2页,总6页

参考答案

1.C

【解析】由凸透镜成像规律可知,当物距在2倍焦点以外运动时,所成的像始终为倒立、缩小的实像,但物距越小,像越大,像距越大。

2.D

【解析】

试题分析:倒影属于平面镜成像,所成的像是虚像,故A错;演员对着镜子画脸谱,属于平面镜成像,所成的像是虚像,故B错;放大镜是利用凸透镜成正立、放大的虚像,故C错;照相机是利用凸透镜成倒立、缩小的实像,故D正确;应选D。

【考点定位】光现象;凸透镜成像

3.B

【解析】

试题分析:小孔成像的原理是光的直线传播,所以,小孔所成的像一定是倒立的实像,至于成像的大小与像到小孔的距离、物到小孔的距离有关.A、小孔所成的像是倒立的实像,则像与物上下颠倒,左右相反,故本选项正确;

B、物体做顺时针转动时,像也做顺时针转动,而不是做逆时针转动,故本选项错误,符合题意;

C、小孔所成的像,大小取决于像到小孔的距离,物体离得越远,像就越小,故本选项正确;

D、在物体距小孔不变的情况下,半透明纸是像的位置,因为成像的大小取决于像到小孔的距离,

则半透明纸与小孔距离越大,像也越大,故本选项正确.

故选B.

考点:本题考查光直线传播的应用

点评:小孔所成的像一定是倒立的实像,成像的大小取决于像到小孔的距离、物到小孔的距离,成的像可能比物体大,也可能比物体小.

4.A

【解析】

试题分析:建筑物的玻璃幕墙、釉面砖墙、磨光大理石、铝合金板等表面光滑,这些作为反射面的时候,都属于镜面反射,太阳光射到上面,入射光线被反射,从同一方向射出,光线很强,照到物体上会给人们的生活工作等造成很大的不便,称为白亮污染.

故选A.

考点:本题考查镜面反射

点评:要解答本题需掌握:平行光射到玻璃幕墙、釉面砖墙、磨光大理石、铝合金板等反射面时,反射光线射向同一方向,会造成光污染.

5.C

【解析】

试题分析:光从一种透明介质斜射入另一种透明介质中时,传播方向一般会发生改变,这是光的折射,生活中光在不均匀介质中不沿直线传播的现象也是光的折射.树在水中的倒影,是以水面为平面镜的平面镜成像,是由光的反射造成的,故A选项不符合题意;平面镜中的像,是由光的反射造成的,故B选项不符合题意;将筷子斜插入水中时,水面下的筷子看起来向上偏折,这是由于筷子水下的部分反射出的光线到达水面时,要发生折射而造成的,故C选项符合题意;地上的树影是影子,是太阳光沿直线传播过程中遇到不透明的树,在树的下面形成的光照不到的暗区,故D选项不符合题意.故选C.

考点:光的折射现象及其应用

6.C

【解析】

试题分析:大桥在水中的倒影是平面镜成像,是光的反射形成的,故A不合题意;水中筷子弯曲了则是由光的折射形成的,故B不合题意;手影游戏中的影子是光的直线传播形成的,故C符合题意;阳光通过三棱镜发生折射,由于不同颜色的光折射的角度不同,从而将太阳光分解成七色光的现象,这种现象叫光的色散,故D不合题意;应选C。

【考点定位】光现象

7.B

【解析】

根据平面镜成像特点,平面镜所成的像与物体关于平面镜对称,像和物体大小相同,是正立等大的虚像.

当一位同学站在平面镜前并向平面镜靠近时,她在平面镜中的像也将向平面镜靠近,所以像离人的距离变小,但像的大小不变.

所以B选项是正确的.

【点睛】根据平面镜成像特点,平面镜所成的像与物体大小相同,是正立等大的虚像,像与物到镜面的距离相等.如果人离平面镜近,像离平面镜也近。

8.C

【解析】

试题分析:红外线是一种看不见的光,它也遵循光的直线传播和反射规律,在现实生活中有实际的应用.

解:遥控器发出的红外线,它会以光波的形式沿直线传播,并且可以发生反射,有时遥控器并没有对准电视机的控制窗口,而是沿某一合适的方向对准墙壁按下按钮,也可以控制电视机,这是利用了光的反射.

故选C.

【点评】此题主要考查红外线的应用,看不见的光也是需要掌握的知识,属于基础题,本题考查了光学知识在生产和生活中的应用,知识得到学以致用,可以加深对知识的理解和提高学习的兴趣.

9.C

【解析】

【分析】

根据平面镜成像特点来判断像的形状:平面镜成的像,像与物的大小相同,对应点连线与镜面垂直。

【详解】

根据平面镜成像特点分析,当镜面竖直放置时,所成的像是正立的、等大的、左右相反的;符合该条件的只有C图。

故选:C。

【点睛】

(1)平面镜成像的特点:像与物的大小相同,像与物到镜面距离相等,像与物对应点连线与镜面垂直,虚像;

(2)当镜面竖直放置时,所成的像是左右相反的,当镜面水平放置时,所成的像是上下相反的。

10.C

【解析】因为当物距大于2f时,凸透镜成倒立缩小的实像,所以35cm>2f,即f<17.5cm,则f<14cm<2f,所以7cm<f<14cm,故C正确,故选C。

11.AC

【解析】由题意知,f=10cm,蜡烛在10cm到40cm之间,物距大于f,成实像,由10cm处逐渐移至40cm处的过程,物距变小,成的像逐渐变大;由40cm到45cm处的过程,凸透镜成虚像,虚像是逐渐变小的;由上分析知,蜡烛从10cm处逐渐移至45cm处的过程中,像先变大后变小,先成实像后成虚像.

故选AC.

【点睛】本题主要考查了凸透镜成像规律的应用,关键抓住题目中的已知条件:焦距、物距,并掌握实像和虚像的分界点。

12.ACD

【解析】A. 如图物距大于像距,成倒立缩小的实像,照相机就是利用了此成像原理,故A正确;

B. 因为光路是可逆的,所以将蜡烛和光屏位置互换,可以在光屏上得到清晰的像,但此时像距大于物距,像是放大的,故B错误;

C. 将蜡烛靠近凸透镜时,即物距减小时,为了在光屏上得到清晰的像,应增大像距,所以应将光屏远离凸透镜,故C正确;

D. 在蜡烛和凸透镜之间放置一个凸透镜,因为凸透镜对光线有会聚作用,所以像距会减小,将蜡烛缓慢靠近凸透镜时,像距又会增大,所以可以在光屏上重新得到清晰的像,故D正确;

故选ACD。

点睛:凸透镜成像规律是常考试的内容,要掌握成像时物距和像距变化的特点,当物距增大时,像距减小,像也会变小,这里的像变小,是与之前比变小,要比较像与物体的大小,要看像距和物距的比较,像距大于物距,像就放大。

13.ABD

【解析】解:A、白光通过三棱镜可以分解成七色光,是光的色散现象,其实质是光的折射,故A正确;

B、影子的形成是由于光的直线传播,故B正确;

C、平面镜成的是正立、等大的虚像,故C错误;

D、光在空气中的传播速度要大于在水中的传播速度,故D正确.

故选ABD.

14.BC

【解析】

【详解】

(1)由图知,物距大于像距,此时成倒立缩小的实像;(2)由图知,物距大于像距,此时成倒立缩小的实像,此时u>2f,成倒立缩小的实像,是照相机的原理;综上分析,只有选项BC正确,AD错误。故选BC.

【点睛】

要解决此题,需要掌握凸透镜成像的规律,分析图象中物距和像距的大小关系,得出此时成像的特点.

15.BCD

【解析】 (1)由图知,小山拍的像比小青拍的像小,根据凸透镜成像的规律,成的像越小,此时的物距越大,像距越小。所以小山拍摄时,相机与物体的距离较大。即小青离被拍同学的距离近,小山离被拍同学的距离远;所以选项A错误,选项B正确;(2)由凸透镜成像规律知,小山要使底片上的像与小青拍的一样大,小山移动位置后,再增大镜头到底片的距离即可,即镜头要往前伸,小青要使底片上的像与小山的一样大,小青移动位置后,镜头要往后缩。所以选项CD正确。故选BCD.

点睛:要解决此题,首先知道照相机是根据凸透镜成像原理制成的.需要掌握凸透镜成像的规律。知道成实像时的动态变化规律是:物近像远像变大,物远像近像变小。

16.(1)玻璃板的两个面各成一个像,近,(2)玻璃板,蜡烛A

【解析】

试题分析:一般平面镜成像会形成两个像,那是由于厚玻璃的两个面分别成一像,如果用没点燃的蜡烛在玻璃板后面移动想要和像重合,是会和离玻璃板近的像重合的。要验证特点就需要进行多几次实验,可以保持玻璃位置不变,改变蜡烛的位置,这样比较方便,且容易统计数据。

考点:平面镜成像

点评:本题学生要熟知平面镜成像原理,要知道玻璃越厚越能看见两个像,而实验是要经过多次实验得出结论的,过程中是怎么方便怎么做。

17.不合理无关C有关圆形

【解析】

(1)猜想a是光斑是树叶的影子,因为光斑是小孔成像现象,不是影子,所以不合理。(2)根据控制变量法可知:验证“光斑的形状与树叶间空隙形状(即孔的形状)有关”时,保持树叶间空隙大小不变,改变孔的形状,观察光斑的形状,白纸上的光斑都是圆形时,说明小孔成像时像的形状与小孔形状无关; (3)为验证猜想c,应该保持小孔的形状不变,改变小孔的大小,则只有C符合要求,当乙纸板向左运动,用甲图使孔的形状不变,孔径越来越小,当孔径小到一定程度时,发现白纸上的光斑由孔的形状变成圆形。这说明小孔形成的光斑与小孔的大小有关;(4)通过探究,他们初步得到了以下结论,圆形光斑一般是太阳的像,光斑的形状与树叶间空隙形状、树叶间空隙大小、树叶间空隙与地面的距离有关。不管光斑是不是像,它们都是由光的直线传播形成的。

点睛:(1)知道光斑是小孔成像现象,影子是光的直线传播时遇到不透明的物体而在物体后面出现的光射不到的区域.(3)根据控制变量法可知:每一次只改变其中的某一个因素,而控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物影响,分别加以研究,最后再综合解决.(4)根据光斑和影子的形成原因分别分析各实验的结论即可判断.

18.(1)会聚 C 投影仪 (2)69 放出 不变

【解析】

试题分析:(1)凸透镜对光线有会聚作用,使平行光线,会聚凸透镜的焦点。若在光屏上(光屏未画出)能得到清晰放大的烛焰实像,则蜡烛应该在一倍焦距和二倍焦距之间,即C点。此成像原理可以用在投影仪上。

(2)图中错误的数据是69℃;该晶体凝固过程中不断放热,温度不变。

考点: 凸透镜成像特点 晶体凝固特点

19.3.84×105Km

【解析】试题分析:光速是3×105Km/s,所用时间为2.56S是往返时间,单程时间是往返时间的一半,根据匀速路程公式s=vt=3×105Km/s×2.56s÷2=3.84×105Km

考点:光的传播

20.(1)5次;(2)5cm

【解析】试题分析:(1)因为入射角也为45?,故每反射一次,光线下移20cm

发生反射次数为n=95cm/20cm=4.75

所以发生反射次数应为5次

(2)第5次反射点距地面高度为

h/=95cm-20cm×(5-1)=15cm.

因此光的落地点距离B镜面为15cm,则距离A镜面为5cm.

考点:光的反射定律

一、单选题(每小题只有一个正确答案)

1.有一焦距为10 cm的凸透镜,将物体从离凸透镜30 cm处沿主光轴移到距透镜20 cm处,这个过程中所成的像( )

A.始终是正立、放大的实像 B.始终是倒立、放大的实像

C.离透镜越来越远,像变大 D.离透镜越来越近,像变小

2.如图所示的现象或情景中,成实像的是( )

A. 山的倒影 B. 演员对着镜子画脸谱

C. 用放大镜鉴赏邮票 D. 用照相机照相

3.如图所示,将易拉罐的顶部剪去,蒙上半透明纸,在罐底部开一个小孔,用它做小孔成像实验,观察物体,下列说法中错误的是( )

A. 像与物上下颠倒,左右相反 B. 物体做顺时针转动时,像做逆时针转动

C. 物体离得越远,像就越小 D. 在物体距小孔不变的情况下,半透明纸与孔距离越大,像也越大

4.白亮污染是都市较为普遍的一类光污染,建筑物的玻璃幕墙、釉面砖墙、磨光大理石、铝合金板等都能在白天将强烈的太阳光反射到路面上和居民的居室里,给道路交通安全和居民的工作和休息带来很大影响。形成白亮污染的主要原因是由于光的( )

A、镜面反射 B、漫反射 C、折射 D、直线传播

5.图中所示的现象中,由于光的折射形成的是

(

C

A

D

B

树在水中的倒影

平面镜中的像

地上的树影

水面上“折断”的筷子

)

6.下列现象中,由于光的直线传播而形成的是( )

A. 倒映在水中的大桥 B. 水中的筷子变弯

C. 手影游戏 D. 光的色散

7.一位同学站在平面镜前并向平面镜靠近,则他在平面镜中的像应该( )

A. 远离平面镜,且大小不变 B. 靠近平面镜,且大小不变

C. 远离平面镜,且越来越小 D. 靠近平面镜,且越来越大

8.将电视机遥控器对准墙壁按一下开关,有时也可以将关闭的电视机打开.原因是( )

A.可见光不遵从光的反射定律 B.不可见光的折射现象

C.不可见光的反射现象 D.凸透镜对光的会聚作用

9.如下图,兰兰家的小猫在平面镜前欣赏自己全身像,此时它所看到的全身像是图中的( )

A. B. C. D.

10.蜡烛、凸透镜、光屏依次放在图中所示的位置,这时光屏上得到一个倒立、缩小的清晰像.根据图中数据判断,此凸透镜的焦距可能为( )

A. 20cm B. 14cm

C. 10cm D. 7cm

二、多选题(每小题至少有两个正确答案)

11.探究凸透镜成像的规律时,将焦距为10 cm的凸透镜放置在光具座上50 cm处,如图所示。在蜡烛从10 cm处逐渐移至45 cm处的过程中,烛焰成像的变化情况是( )

A. 先变大后变小 B. 先变小后变大

C. 先成实像后成虚像 D. 先成虚像后成实像

12.在做“研究凸透镜成像规律”实验时,将点燃的蜡烛、凸透镜、光屏调节到如图所示的位置,光屏中心正好出现清晰的像。下列说法中正确的是 ( )

A. 照相机成像原理与图中成像的原理相同

B. 将蜡烛和光屏位置互换,可以在光屏上得到清晰、缩小的像

C. 将蜡烛靠近凸透镜时,为了在光屏上得到清晰的像,应将光屏远离凸透镜

D. 在蜡烛和凸透镜之间放置一个凸透镜,将蜡烛缓慢靠近凸透镜,可以在光屏上重新得到清晰的像

13.关于光现象:下列说法正确的是( )

A. 太阳光通过三棱镜会分解成多种色光,这种现象叫光的色散

B. 影子是由于光的直线传播形成的

C. 物体在平面镜中成正立、等大的实像

D. 光从水射入空气中后传播速度会变大

14.如图所示,烛焰通过凸透镜在光屏上成清晰的像,关于凸透镜及其成像情况,正确的说法是(?? )

A. 光屏上成的是倒立放大的实像

B. 光屏上成的是倒立缩小的实像

C. 该成像情况可应用于照相机

D. 光屏上成的是正立放大的实像

15.小青和小山用焦距相等的相同相机对远处的同学进行拍照,洗出的底片分别为如图中甲和乙所示则 ( ?)

A. 小山离被拍同学的距离近

B. 小青离被拍同学的距离近

C. 小青要使底片上的像与小山的一样大, 小青移动位置后,镜头要往后缩

D. 小山要使底片上的像与小青的一样大,小山移动位置后,镜头要往前伸

三、实验题

16.在“探究平面镜成像特点”的实验中。

(

白纸

A

B

透明玻璃

支架

)

(1)将蜡烛A点燃,透过厚玻璃板看到了蜡烛A的两个像,如图所示。出现两个像的原因是_________________;用另一个没点燃的相同的蜡烛B在玻璃板后面移动,使蜡烛B与离玻璃板___________(填“近”或“远”)的像重合。

(2)要得出平面镜成像特点,还应进行的操作是:保持 的位置不变,改变____________的位置,再做几次实验。(4分)

17.综合实验活动:小明与同学从树荫下走过时,发现地面上有许多大小、形状不同的光斑,如图所示,光斑的形状与什么因素有关呢?光斑又如何形成的呢?对此小明决定探究,他们猜想光斑的形状:

a.与树叶形状有关,光斑是树叶的影子;

b.与树叶间空隙形状有关;

c.与树叶间空隙大小有关.

(1)根据所学知识,可确定猜想 a是________(选填“合理”或“不合理”)的;

(2)为验证猜想 b,小明用带孔卡片进行实验,如图甲所示,离地面较远,发现白纸上的光斑都是圆形,说明小孔成像时像的形状与小孔形状________(选填“有关”或“无关”).

图甲

(3)为验证猜想c,如图乙,让带孔的甲纸板离地面白纸的距离不变.让乙纸板向左运动,使孔径越来越小,你觉得选________图实验最科学,实验时,当孔径小到一定程度时,发现白纸上的光斑由孔的形状变成圆形,这说明小孔形成光斑的形状与小孔的大小________(选填“有关”或“无关”).

A. B.

C. D.

(4)通过探究,他们初步得到了以下结论,________光斑(填光斑的形状)一般是太阳的像,光斑的形状与树叶间空隙形状、树叶间空隙大小、树叶间空隙与地面的距离有关.

18.(1)用一个焦距未知的凸透镜、蜡烛、光屏探究凸透镜成像规律。

①由图甲可知,凸透镜对光线有_________作用。

②如图乙所示,若在光屏上(光屏未画出)能得到清晰放大的烛焰实像,则蜡烛可置于透镜左边a、b、c、d四点中 点。此成像原理可用在 上。(选填“照相机”、“投影仪”、“放大镜”)

(2)下表是小林同学探究某种晶体物质凝固过程规律时所记录的实验数据。由于疏忽,他把一个温度值读错了,请你帮助小林分析实验数据并回答:

时间/min 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

温度/℃ 98 91 85 80 79 69 79 75 71 67 64 61

①错误的数据是 ℃。

②该物质凝固过程 (选填“吸收”或“放出”)热量,温度 (选填“升高”、“降低”或“不变”)。

四、计算题

19.从地面发出的光射到月球反射回地面,所用时间为2.56S,则月球离地球多少千米?(写出计算过程)

20.如图所示,两等大的平面镜A、B直立在地面上,A、B高为0.95m,相距20cm.有一细束激光与竖直方向成45?角射到平面镜B的上边缘,经多次反射后射到地面.求:

(1)激光束射到地面前,一共发生了几次反射?

(2)投射到地面上的光点离A平面镜的距离.

试卷第2页,总6页

参考答案

1.C

【解析】由凸透镜成像规律可知,当物距在2倍焦点以外运动时,所成的像始终为倒立、缩小的实像,但物距越小,像越大,像距越大。

2.D

【解析】

试题分析:倒影属于平面镜成像,所成的像是虚像,故A错;演员对着镜子画脸谱,属于平面镜成像,所成的像是虚像,故B错;放大镜是利用凸透镜成正立、放大的虚像,故C错;照相机是利用凸透镜成倒立、缩小的实像,故D正确;应选D。

【考点定位】光现象;凸透镜成像

3.B

【解析】

试题分析:小孔成像的原理是光的直线传播,所以,小孔所成的像一定是倒立的实像,至于成像的大小与像到小孔的距离、物到小孔的距离有关.A、小孔所成的像是倒立的实像,则像与物上下颠倒,左右相反,故本选项正确;

B、物体做顺时针转动时,像也做顺时针转动,而不是做逆时针转动,故本选项错误,符合题意;

C、小孔所成的像,大小取决于像到小孔的距离,物体离得越远,像就越小,故本选项正确;

D、在物体距小孔不变的情况下,半透明纸是像的位置,因为成像的大小取决于像到小孔的距离,

则半透明纸与小孔距离越大,像也越大,故本选项正确.

故选B.

考点:本题考查光直线传播的应用

点评:小孔所成的像一定是倒立的实像,成像的大小取决于像到小孔的距离、物到小孔的距离,成的像可能比物体大,也可能比物体小.

4.A

【解析】

试题分析:建筑物的玻璃幕墙、釉面砖墙、磨光大理石、铝合金板等表面光滑,这些作为反射面的时候,都属于镜面反射,太阳光射到上面,入射光线被反射,从同一方向射出,光线很强,照到物体上会给人们的生活工作等造成很大的不便,称为白亮污染.

故选A.

考点:本题考查镜面反射

点评:要解答本题需掌握:平行光射到玻璃幕墙、釉面砖墙、磨光大理石、铝合金板等反射面时,反射光线射向同一方向,会造成光污染.

5.C

【解析】

试题分析:光从一种透明介质斜射入另一种透明介质中时,传播方向一般会发生改变,这是光的折射,生活中光在不均匀介质中不沿直线传播的现象也是光的折射.树在水中的倒影,是以水面为平面镜的平面镜成像,是由光的反射造成的,故A选项不符合题意;平面镜中的像,是由光的反射造成的,故B选项不符合题意;将筷子斜插入水中时,水面下的筷子看起来向上偏折,这是由于筷子水下的部分反射出的光线到达水面时,要发生折射而造成的,故C选项符合题意;地上的树影是影子,是太阳光沿直线传播过程中遇到不透明的树,在树的下面形成的光照不到的暗区,故D选项不符合题意.故选C.

考点:光的折射现象及其应用

6.C

【解析】

试题分析:大桥在水中的倒影是平面镜成像,是光的反射形成的,故A不合题意;水中筷子弯曲了则是由光的折射形成的,故B不合题意;手影游戏中的影子是光的直线传播形成的,故C符合题意;阳光通过三棱镜发生折射,由于不同颜色的光折射的角度不同,从而将太阳光分解成七色光的现象,这种现象叫光的色散,故D不合题意;应选C。

【考点定位】光现象

7.B

【解析】

根据平面镜成像特点,平面镜所成的像与物体关于平面镜对称,像和物体大小相同,是正立等大的虚像.

当一位同学站在平面镜前并向平面镜靠近时,她在平面镜中的像也将向平面镜靠近,所以像离人的距离变小,但像的大小不变.

所以B选项是正确的.

【点睛】根据平面镜成像特点,平面镜所成的像与物体大小相同,是正立等大的虚像,像与物到镜面的距离相等.如果人离平面镜近,像离平面镜也近。

8.C

【解析】

试题分析:红外线是一种看不见的光,它也遵循光的直线传播和反射规律,在现实生活中有实际的应用.

解:遥控器发出的红外线,它会以光波的形式沿直线传播,并且可以发生反射,有时遥控器并没有对准电视机的控制窗口,而是沿某一合适的方向对准墙壁按下按钮,也可以控制电视机,这是利用了光的反射.

故选C.

【点评】此题主要考查红外线的应用,看不见的光也是需要掌握的知识,属于基础题,本题考查了光学知识在生产和生活中的应用,知识得到学以致用,可以加深对知识的理解和提高学习的兴趣.

9.C

【解析】

【分析】

根据平面镜成像特点来判断像的形状:平面镜成的像,像与物的大小相同,对应点连线与镜面垂直。

【详解】

根据平面镜成像特点分析,当镜面竖直放置时,所成的像是正立的、等大的、左右相反的;符合该条件的只有C图。

故选:C。

【点睛】

(1)平面镜成像的特点:像与物的大小相同,像与物到镜面距离相等,像与物对应点连线与镜面垂直,虚像;

(2)当镜面竖直放置时,所成的像是左右相反的,当镜面水平放置时,所成的像是上下相反的。

10.C

【解析】因为当物距大于2f时,凸透镜成倒立缩小的实像,所以35cm>2f,即f<17.5cm,则f<14cm<2f,所以7cm<f<14cm,故C正确,故选C。

11.AC

【解析】由题意知,f=10cm,蜡烛在10cm到40cm之间,物距大于f,成实像,由10cm处逐渐移至40cm处的过程,物距变小,成的像逐渐变大;由40cm到45cm处的过程,凸透镜成虚像,虚像是逐渐变小的;由上分析知,蜡烛从10cm处逐渐移至45cm处的过程中,像先变大后变小,先成实像后成虚像.

故选AC.

【点睛】本题主要考查了凸透镜成像规律的应用,关键抓住题目中的已知条件:焦距、物距,并掌握实像和虚像的分界点。

12.ACD

【解析】A. 如图物距大于像距,成倒立缩小的实像,照相机就是利用了此成像原理,故A正确;

B. 因为光路是可逆的,所以将蜡烛和光屏位置互换,可以在光屏上得到清晰的像,但此时像距大于物距,像是放大的,故B错误;

C. 将蜡烛靠近凸透镜时,即物距减小时,为了在光屏上得到清晰的像,应增大像距,所以应将光屏远离凸透镜,故C正确;

D. 在蜡烛和凸透镜之间放置一个凸透镜,因为凸透镜对光线有会聚作用,所以像距会减小,将蜡烛缓慢靠近凸透镜时,像距又会增大,所以可以在光屏上重新得到清晰的像,故D正确;

故选ACD。

点睛:凸透镜成像规律是常考试的内容,要掌握成像时物距和像距变化的特点,当物距增大时,像距减小,像也会变小,这里的像变小,是与之前比变小,要比较像与物体的大小,要看像距和物距的比较,像距大于物距,像就放大。

13.ABD

【解析】解:A、白光通过三棱镜可以分解成七色光,是光的色散现象,其实质是光的折射,故A正确;

B、影子的形成是由于光的直线传播,故B正确;

C、平面镜成的是正立、等大的虚像,故C错误;

D、光在空气中的传播速度要大于在水中的传播速度,故D正确.

故选ABD.

14.BC

【解析】

【详解】

(1)由图知,物距大于像距,此时成倒立缩小的实像;(2)由图知,物距大于像距,此时成倒立缩小的实像,此时u>2f,成倒立缩小的实像,是照相机的原理;综上分析,只有选项BC正确,AD错误。故选BC.

【点睛】

要解决此题,需要掌握凸透镜成像的规律,分析图象中物距和像距的大小关系,得出此时成像的特点.

15.BCD

【解析】 (1)由图知,小山拍的像比小青拍的像小,根据凸透镜成像的规律,成的像越小,此时的物距越大,像距越小。所以小山拍摄时,相机与物体的距离较大。即小青离被拍同学的距离近,小山离被拍同学的距离远;所以选项A错误,选项B正确;(2)由凸透镜成像规律知,小山要使底片上的像与小青拍的一样大,小山移动位置后,再增大镜头到底片的距离即可,即镜头要往前伸,小青要使底片上的像与小山的一样大,小青移动位置后,镜头要往后缩。所以选项CD正确。故选BCD.

点睛:要解决此题,首先知道照相机是根据凸透镜成像原理制成的.需要掌握凸透镜成像的规律。知道成实像时的动态变化规律是:物近像远像变大,物远像近像变小。

16.(1)玻璃板的两个面各成一个像,近,(2)玻璃板,蜡烛A

【解析】

试题分析:一般平面镜成像会形成两个像,那是由于厚玻璃的两个面分别成一像,如果用没点燃的蜡烛在玻璃板后面移动想要和像重合,是会和离玻璃板近的像重合的。要验证特点就需要进行多几次实验,可以保持玻璃位置不变,改变蜡烛的位置,这样比较方便,且容易统计数据。

考点:平面镜成像

点评:本题学生要熟知平面镜成像原理,要知道玻璃越厚越能看见两个像,而实验是要经过多次实验得出结论的,过程中是怎么方便怎么做。

17.不合理无关C有关圆形

【解析】

(1)猜想a是光斑是树叶的影子,因为光斑是小孔成像现象,不是影子,所以不合理。(2)根据控制变量法可知:验证“光斑的形状与树叶间空隙形状(即孔的形状)有关”时,保持树叶间空隙大小不变,改变孔的形状,观察光斑的形状,白纸上的光斑都是圆形时,说明小孔成像时像的形状与小孔形状无关; (3)为验证猜想c,应该保持小孔的形状不变,改变小孔的大小,则只有C符合要求,当乙纸板向左运动,用甲图使孔的形状不变,孔径越来越小,当孔径小到一定程度时,发现白纸上的光斑由孔的形状变成圆形。这说明小孔形成的光斑与小孔的大小有关;(4)通过探究,他们初步得到了以下结论,圆形光斑一般是太阳的像,光斑的形状与树叶间空隙形状、树叶间空隙大小、树叶间空隙与地面的距离有关。不管光斑是不是像,它们都是由光的直线传播形成的。

点睛:(1)知道光斑是小孔成像现象,影子是光的直线传播时遇到不透明的物体而在物体后面出现的光射不到的区域.(3)根据控制变量法可知:每一次只改变其中的某一个因素,而控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物影响,分别加以研究,最后再综合解决.(4)根据光斑和影子的形成原因分别分析各实验的结论即可判断.

18.(1)会聚 C 投影仪 (2)69 放出 不变

【解析】

试题分析:(1)凸透镜对光线有会聚作用,使平行光线,会聚凸透镜的焦点。若在光屏上(光屏未画出)能得到清晰放大的烛焰实像,则蜡烛应该在一倍焦距和二倍焦距之间,即C点。此成像原理可以用在投影仪上。

(2)图中错误的数据是69℃;该晶体凝固过程中不断放热,温度不变。

考点: 凸透镜成像特点 晶体凝固特点

19.3.84×105Km

【解析】试题分析:光速是3×105Km/s,所用时间为2.56S是往返时间,单程时间是往返时间的一半,根据匀速路程公式s=vt=3×105Km/s×2.56s÷2=3.84×105Km

考点:光的传播

20.(1)5次;(2)5cm

【解析】试题分析:(1)因为入射角也为45?,故每反射一次,光线下移20cm

发生反射次数为n=95cm/20cm=4.75

所以发生反射次数应为5次

(2)第5次反射点距地面高度为

h/=95cm-20cm×(5-1)=15cm.

因此光的落地点距离B镜面为15cm,则距离A镜面为5cm.

考点:光的反射定律

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙