百家争鸣和儒家思想的形成 课件(29张ppt)

文档属性

| 名称 | 百家争鸣和儒家思想的形成 课件(29张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-12-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件29张PPT。历史咽喉之地的人性抉择

——“百家争鸣”与儒家思想的形成

教学思路:一、百家争鸣——人性的拷问

二、儒墨尚仁——人性的亮色

三、道法入儒——人性的出口

四、地灵人杰——人性的生长

创设情境:胡玫执导、周润发主演的电影《孔子》的剧照

(注意地理环境)创设情境

黄河中下游地区因其独特的自然环境成为中华民族最早的栖息地之一,见证了中文明的起源,也目睹了人性的演变,从西周初年分封制的推行到春秋战国时期的诸侯争霸,黄河中下游地区的诸侯国因交通的阻隔各自形成不同的生产方式、生活方式以及不同的风俗习惯形成对人性的不同认识也经历了周初礼乐制度的规范统一到礼崩乐坏后不同社会群体的自由抉择,正是这些抉择造就了中华文化思想的异彩纷呈,今天这节课让我们从人性的维度走进这一段历史,感悟春秋战国时期思想家们站在历史的咽喉之地对人性抉择的真知灼见。

设问导读:

1.“百家争鸣”局面出现的原因有哪些?从周初的礼乐制度到“百家争鸣”人性发生了怎样的变化?

2.儒墨道法家对人性分别有怎样不同的认识?其主要原因是什么?

3.儒家思想关于人性的认识有怎样的发展?它能成为后世主流思想的原因何在?

4.法、道、儒家思想关于人性的认识对其治国思想产生了什么影响?对当今建设有中国特色的社会主义有何现实意义?

问题探究:

一、百家争鸣——人性的拷问

问题1:春秋战国时期经济、政治、阶级关系发生了怎样的变化?

经济:铁器的使用和牛耕的推广,私田出现,井田制开始瓦解,推动了封建经济发展 政治:诸侯并起,周天子的至尊地位动摇,维系分封制的礼乐制度也开始走向瓦解 阶级关系:“士”阶层的活跃和受重用不断挑战固有的阶级关系 思想文化:从“学在官府”到“学在民间”。问题2:春秋战国时期的社会转型对人性的变化产生了怎样影响? (一)礼乐制度下的人性 1.问题情境: 解读:“乐者,天地之和也。礼者,天地秩序也。”秩序与和谐是礼乐文明的主旨。“乐者为同,礼者为异。”是说乐的作用在于协调上下,礼的作用在于区别次序。然而,礼和乐虽有形式、功用上的不同,但却是相辅相成的。 【解释:在远古传统中,礼即人文,是涵盖一切,包括乐在内的。到了周代,礼、乐虽各有制度,但是乐毕竟仍是礼制的一个方面,乐的“和”也是为实现礼而辅助、服从于礼的。乐之“和”能够弥合礼之“分”所造成的心理差距。】史料研读:“鹦鹉能言,不离飞鸟;猩猩能言,不离禽兽。今人而无礼,虽能言,不亦禽兽之心乎?……是故圣人作,为礼以教人,使人以有礼,知自别于禽兽。” ——《礼记》 “故乐者,审一以定和,以和合父子君臣、附亲万民也。是先王立乐之方也。” ——《礼记》 2.问题探究1:礼乐制度与人性的关系是怎样的?

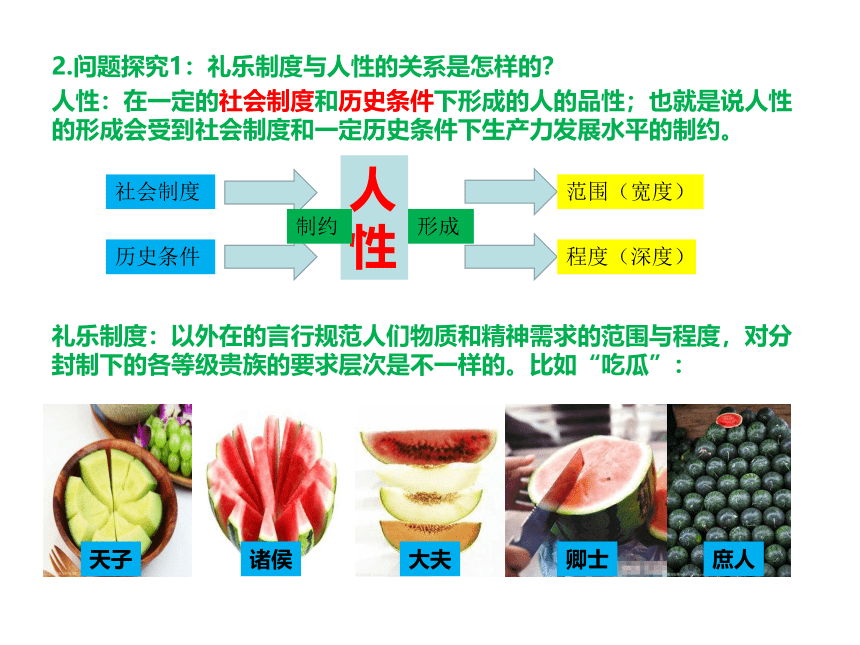

人性:在一定的社会制度和历史条件下形成的人的品性;也就是说人性的形成会受到社会制度和一定历史条件下生产力发展水平的制约。

礼乐制度:以外在的言行规范人们物质和精神需求的范围与程度,对分封制下的各等级贵族的要求层次是不一样的。比如“吃瓜”:

社会制度历史条件人性程度(深度)范围(宽度)形成制约天子庶人卿士大夫诸侯(二)社会转型期的人性

2.问题探究2:西周时期的历史条件与礼乐制度下关于人性的思想主张在社会转型时期是如何演变的?诸子出自王官说:“儒家者流,盖出于司徒之官……道家者流,盖出于史官……阴阳家者流,盖出于羲和之官……法家者流,盖出于理官……名家者流,盖出于礼官……墨家者流,盖出于清庙之守……纵横家者流,盖出于行人之官。”诸子起于救时之弊:“诸子十家,其可观者九家而已。皆起于王道既微,诸侯力政,时君世主,好恶殊方,是以九家之说蜂出并作,各引一端,崇其所善,以此驰说,取合诸侯。”牟宗三(现代新儒家):诸子之兴,固然是针对若干问题,但亦有普遍核心注意的问题,如儒道墨法四家所倡之理论均由【周文】(西周礼乐制度)而发钱穆:开诸子先河者,是孔子。孔子生于东周衰败之时,但贵族并未完全衰落,所以,当时所谓“学”,指“礼”。钱穆认为:“礼者……则当时贵族阶级一切生活之方式也,故治国以礼。”并以史料证明:“行军以礼,保家、守身、安位,亦莫不以礼。”所以,“有先事而犹豫求其礼者”,“有临事不能,而为病以讲学之者”。通过这一系列说明,以证:“凡当时列国君大夫所以事上、使下,赋税、军旅、朝觐、聘享、盟会、丧祭、田猎、出征,一切以为政事、制度、仪文、法式者莫非‘礼’。”问题小结:

西周时期的生产力水平及与此相适应的礼乐制度一定程度上规范了人们的外在行为,同时也制约了人性内涵的延展与表现方式的选择。

春秋战国时期:

(1)生产力发展改变了人们的生活方式和生活内容,人性的内涵发生改变;

(2)分封制崩溃,礼乐制度受到冲击,在新的经济、政治制度下人性的表现形式发生改变;

(3)社会转型时期人性的内涵与表现形式呈现出多元化趋势问题探究:

二.儒墨尚仁——人性的亮色

问题3:儒家基本的思想主张有哪些?体现了怎样的关于人性的认识?1.孔子:

请回答:(1)以上材料体现了孔子那些思想学说?(2)孔子的“仁”、“礼”、“为政以德”之间有何内在联系?

材料一、子曰:“仁者爱人。”

材料二、子曰:“能行五者于天下,为仁矣。”“请问之?”曰:“恭、宽、信、敏、惠。恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人。”

材料三、“克己复礼为仁。……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

材料四、“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。 ……子为政,焉用杀,子欲善而民善矣。”

(1)政治和哲学思想学说。

(2)“仁”是孔子哲学思想的核心, “为政以德”是其政治思想,是“仁”在政治领域的具体表现。而“礼”是“仁”的具体规定。孔子关于人性的认识:

1.“性相近,习相远”:仁是人性潜在的共性,因为每个个人的仁又存在个性特征,只能是“性相近”,即大体相近的善,能否人人至善,在于后天习养。

主张:“择善而从”“里仁为美”“毋友不如己者”

2.“仁者,爱人”:近善之性。孔子认为仁仅仅是一种自然质朴的潜能,这种人与人之间情感的实现需要礼的制约才得以完成。

主张:“仁者,人也,亲亲为大”;

“恭而无礼则劳,慎而无礼则葸,勇而无礼则乱,直而无礼则绞”

3.“君子义以为质”:近恶之性。孔子认为人的自然本能的利欲之求与质朴之仁并不矛盾,欲望本身虽有近恶的倾向,适当有节的利欲则恰恰体现了人性的善。

主张:“富与贵,是人之所欲也;不以其道得之,不处也,君子去仁,悉乎成名?”“夫子之文章,可得而闻也;夫子之言性与天道,不可得而闻也” ——子贡

2.孟子:

阅读课文和这些材料归纳孟子的思想主张?

思想主张:民本;性善;仁政——因此被后世儒学思想家称为“亚圣”

人性认识:认为人生来即有恻隐、善恶、辞让、是非四种"善端",扩而充之,便可形成仁、义、礼、智的善性。材料一:民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民(得到百姓的拥护)而为天子,得乎天子而为诸候,得乎诸候为大夫。

材料二:君子之于物也,爱之而弗仁;于民也,仁之而弗亲。亲亲而仁民,仁民而爱物。

材料三:恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也……3.荀子:

上述三则材料体现了荀子的什么思想?

思想主张:仁义;王道;君舟民水;性恶论;礼乐规范

人性认识:认为"人之性恶,其善伪也。"(《荀子·性恶》)善性是后天人为的。材料一:“君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水亦覆舟。”

材料二:故必将有师法之化,礼义之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。用此观之,人之性恶明矣,其善者伪也。

材料三:从天而颂之,孰与制天命而用之。

4.墨子:墨子认为人的本性是趋利避害的。

主张:兼爱、节约、尚贤、非攻 ;

人性认识: 性“素丝”论。墨子认为"人性如素丝,染于苍则苍,染于黄则黄"“利之中取大,害之中取小也。害之中取小也,非取害也,取利也,其所取者,人之所执也。” “利之中取大,非不得已也;害之中取小,不得已也。所未有而取焉,是利之中取大也;于所既有而弃焉,是害之中取小也。”

“爱人不外己,己在所爱之中。”

“断指与断腕,利于天下相若,无择也。死生利若,一无择也。杀一人(他人)以存天下,非杀一人以利天下也。杀己以存天下,是杀己以利天下。”问题探究:

三、道法入儒——人性的出口

问题4:道家和法家对人性分别有怎样不同的认识?其主要原因是什么?

1.道家和法家的主要代表人物及其思想观点

2.道家、法家关于人性的认识:

道家:仁者见之谓之仁,知者见之谓之知,百姓日用而不知材料一:道家无为,又曰无不为,其实易行,其辞难知。其术以虚无为本,以因循为用。无成埶,无常形,故能究万物之情。不为物先,不为物后,故能为万物主。

材料二:"道生一,一生二,二生三,三生万物“

材料三:"道家之学,实为诸家之纲领。诸家皆于明一节之用,道家则总揽其全,诸家皆其用,而道家则其体“

人性认识:

道家的性“素朴”论;

庄子认为人天生本性上是无知无欲的;法家:好利恶害,趋利避害是古往今来人人固有的本性“目好色,耳好听,口好味,心好利,骨体肤理好愉佚,是皆生于人之情性者也“ ——《荀子·性恶》

”父母之于子也,产男则相贺,产女则杀之,此俱出父母之怀衽,然男子受贺,女子杀之者,虑其后便,计之长利也。“

"臣尽死力以与君市,君重爵禄以与臣市。君臣之间,非父子之亲也,计数之所出也。“ ——《韩非子》

"古者,丈夫不耕,草木之实足食也;妇人不织,禽兽之皮足衣也。不事力而养足,人民少而财有余,故民不争。是以厚赏不行,重罚不用,而民自治。今人有五子不为多,子又有五子,大父未死而有二十五孙。是以人民众而货财寡,事力劳而供养薄,故民争,虽倍赏累罚而不免于乱。" ——《韩非子》《外储说右下》篇记曰:“秦大饥,应侯请曰:五苑之草著、蔬菜、橡果 、枣栗,足以活民,请发之。昭襄王曰:吾秦法,使民有功受赏,有罪而受诛~~~夫使有功与无功俱 赏者,此乱之道也。夫发五苑而乱,不如弃枣蔬而治~~~~~夫生而乱,不如死而治,大夫其释之。”

人性认识:法家的人性观表现为绝对的“性恶论”,认为人性总是利己而害人的,人与人之间的关系也只是一种利害关系。 问题5.儒家思想关于人性的认识有怎样的发展?它能成为后世主流思想的原因何在?

西汉:杨雄的性善恶混论,董仲舒等的性三品论等:杨雄认为"人之性也,善恶混,修其善则为善人,修其恶则为恶人";

北宋:司马光的人性的先天不等论,司马光认为人生来在人性善恶上就先天不平等,无论圣人还是愚人善恶都是兼而有之,只是有些在善性上会占优势,有些人在恶性上会占优势。

明代:王阳明的心学理论,王阳明的心学认为:"无善无恶心之本,有善有恶意之动"。

明清之际:王夫之的性"日生日成"论,认为人性绝非在"初生之顷"就定型,一成不易,而是随着环境和教养的不同,"性屡移而异","未成可成,已成可革",认为人性是可以培养和不断完善的;

人性是人的基本品行,它会一直存在,只是随着时代的变化有所改变。问题6.法、道、儒、墨家思想关于人性的认识对其治国思想产生了什么影响?对当今建设有中国特色的社会主义有何现实意义?

儒家的“仁政”——“以德治国”

法家的法治思想——“以法治国”

孔子的教育思想——全民教育、素质教育、职业教育等

墨家的兼爱、非攻——平等博爱、热爱和平、反对战争

庄子的天与人“不相胜”——人与自然要和谐相处

“在建设有中国特色社会主义,发展社会主义市场经济的过程中,要坚持不懈地加强社会主义法制建设,依法治国,同时也要坚持不懈地加强社会主义道德建设,以德治国。”

思维创新:地灵人杰——人性的生长 问题7:儒家思想在今天的中国和世界仍然被人们广泛地传承,这体现了儒家思想什么样的普世价值? 依图求义:儒家思想历经两千多年,从春秋时期的齐鲁大地的稷下官学出发绵延至现今的世界各地的孔子学院。跨越时代和地域的鸿沟的就是儒家“和谐精神”的普世价值。

材料例释: 1.爱心:“由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。”(仁爱之心)——《孟子·公孙丑》2.自爱:“人必其自爱也,而后人爱诸;人必其自敬也,而后人敬诸。自爱,仁之至也;自敬,礼之至也。未有不自爱敬而人爱敬之者也。”——(汉代)杨雄《法言·君子》

3.亲亲:“君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!”——《论语·学而》

4.泛爱:(1)爱人类:“四海之内,皆兄弟也。”——《论语·颜渊》 “泛爱众,而亲仁。”——《论语·学而》 (2)爱万物:《孔子家语·曲礼子夏问》孔子之守狗死,谓子贡曰:“路马死,则藏之以帷,狗則藏之以盖,汝往埋之。吾闻弊帏不弃,为埋马也;弊盖不弃,为埋狗也。今吾贫无盖,于其封也与之席,无使其首陷于土也。”

小结:

尽管由于人们所处的自然、社会环境不同,历史文化传统不同,形成了多元化、多样性的文化,但人性是人类所共有的,又确实存在一些共通的内涵,具有超越种族、民族、地域、阶级和时代的共同点,所以可以进行对话和沟通,并形成一些具有共同性的认识、理念和规则,这就是普世价值。它是具有超越性、普适性、永恒性的价值。

站在历史的咽喉之地,春秋战国时期的思想家从人性选择的角度对时代发展的方向作出了自己的回应!孔子及以后的儒家思想大都沿着这样的思路感悟于社会现实中的诸多社会政治问题、人生的问题;然后对人的本质、人性等问题作出认真思考,以此确立一套价值系统,并以此反观现实社会和政治,进而提出自己的政治思想和治国方略,追求至真至善的人性。 问题8:地理环境与人性的生长有何关系?

首先,人性与物质生活水平相关,而在小农经济条件下地理环境决定了经济水平;

其次,人性与生活方式相关,而不同地区和不同地理环境也会对生活方式产生影响;

谢 谢 聆 听!

教学思路:一、百家争鸣——人性的拷问

二、儒墨尚仁——人性的亮色

三、道法入儒——人性的出口

四、地灵人杰——人性的生长

创设情境:胡玫执导、周润发主演的电影《孔子》的剧照

(注意地理环境)创设情境

黄河中下游地区因其独特的自然环境成为中华民族最早的栖息地之一,见证了中文明的起源,也目睹了人性的演变,从西周初年分封制的推行到春秋战国时期的诸侯争霸,黄河中下游地区的诸侯国因交通的阻隔各自形成不同的生产方式、生活方式以及不同的风俗习惯形成对人性的不同认识也经历了周初礼乐制度的规范统一到礼崩乐坏后不同社会群体的自由抉择,正是这些抉择造就了中华文化思想的异彩纷呈,今天这节课让我们从人性的维度走进这一段历史,感悟春秋战国时期思想家们站在历史的咽喉之地对人性抉择的真知灼见。

设问导读:

1.“百家争鸣”局面出现的原因有哪些?从周初的礼乐制度到“百家争鸣”人性发生了怎样的变化?

2.儒墨道法家对人性分别有怎样不同的认识?其主要原因是什么?

3.儒家思想关于人性的认识有怎样的发展?它能成为后世主流思想的原因何在?

4.法、道、儒家思想关于人性的认识对其治国思想产生了什么影响?对当今建设有中国特色的社会主义有何现实意义?

问题探究:

一、百家争鸣——人性的拷问

问题1:春秋战国时期经济、政治、阶级关系发生了怎样的变化?

经济:铁器的使用和牛耕的推广,私田出现,井田制开始瓦解,推动了封建经济发展 政治:诸侯并起,周天子的至尊地位动摇,维系分封制的礼乐制度也开始走向瓦解 阶级关系:“士”阶层的活跃和受重用不断挑战固有的阶级关系 思想文化:从“学在官府”到“学在民间”。问题2:春秋战国时期的社会转型对人性的变化产生了怎样影响? (一)礼乐制度下的人性 1.问题情境: 解读:“乐者,天地之和也。礼者,天地秩序也。”秩序与和谐是礼乐文明的主旨。“乐者为同,礼者为异。”是说乐的作用在于协调上下,礼的作用在于区别次序。然而,礼和乐虽有形式、功用上的不同,但却是相辅相成的。 【解释:在远古传统中,礼即人文,是涵盖一切,包括乐在内的。到了周代,礼、乐虽各有制度,但是乐毕竟仍是礼制的一个方面,乐的“和”也是为实现礼而辅助、服从于礼的。乐之“和”能够弥合礼之“分”所造成的心理差距。】史料研读:“鹦鹉能言,不离飞鸟;猩猩能言,不离禽兽。今人而无礼,虽能言,不亦禽兽之心乎?……是故圣人作,为礼以教人,使人以有礼,知自别于禽兽。” ——《礼记》 “故乐者,审一以定和,以和合父子君臣、附亲万民也。是先王立乐之方也。” ——《礼记》 2.问题探究1:礼乐制度与人性的关系是怎样的?

人性:在一定的社会制度和历史条件下形成的人的品性;也就是说人性的形成会受到社会制度和一定历史条件下生产力发展水平的制约。

礼乐制度:以外在的言行规范人们物质和精神需求的范围与程度,对分封制下的各等级贵族的要求层次是不一样的。比如“吃瓜”:

社会制度历史条件人性程度(深度)范围(宽度)形成制约天子庶人卿士大夫诸侯(二)社会转型期的人性

2.问题探究2:西周时期的历史条件与礼乐制度下关于人性的思想主张在社会转型时期是如何演变的?诸子出自王官说:“儒家者流,盖出于司徒之官……道家者流,盖出于史官……阴阳家者流,盖出于羲和之官……法家者流,盖出于理官……名家者流,盖出于礼官……墨家者流,盖出于清庙之守……纵横家者流,盖出于行人之官。”诸子起于救时之弊:“诸子十家,其可观者九家而已。皆起于王道既微,诸侯力政,时君世主,好恶殊方,是以九家之说蜂出并作,各引一端,崇其所善,以此驰说,取合诸侯。”牟宗三(现代新儒家):诸子之兴,固然是针对若干问题,但亦有普遍核心注意的问题,如儒道墨法四家所倡之理论均由【周文】(西周礼乐制度)而发钱穆:开诸子先河者,是孔子。孔子生于东周衰败之时,但贵族并未完全衰落,所以,当时所谓“学”,指“礼”。钱穆认为:“礼者……则当时贵族阶级一切生活之方式也,故治国以礼。”并以史料证明:“行军以礼,保家、守身、安位,亦莫不以礼。”所以,“有先事而犹豫求其礼者”,“有临事不能,而为病以讲学之者”。通过这一系列说明,以证:“凡当时列国君大夫所以事上、使下,赋税、军旅、朝觐、聘享、盟会、丧祭、田猎、出征,一切以为政事、制度、仪文、法式者莫非‘礼’。”问题小结:

西周时期的生产力水平及与此相适应的礼乐制度一定程度上规范了人们的外在行为,同时也制约了人性内涵的延展与表现方式的选择。

春秋战国时期:

(1)生产力发展改变了人们的生活方式和生活内容,人性的内涵发生改变;

(2)分封制崩溃,礼乐制度受到冲击,在新的经济、政治制度下人性的表现形式发生改变;

(3)社会转型时期人性的内涵与表现形式呈现出多元化趋势问题探究:

二.儒墨尚仁——人性的亮色

问题3:儒家基本的思想主张有哪些?体现了怎样的关于人性的认识?1.孔子:

请回答:(1)以上材料体现了孔子那些思想学说?(2)孔子的“仁”、“礼”、“为政以德”之间有何内在联系?

材料一、子曰:“仁者爱人。”

材料二、子曰:“能行五者于天下,为仁矣。”“请问之?”曰:“恭、宽、信、敏、惠。恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人。”

材料三、“克己复礼为仁。……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”

材料四、“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。 ……子为政,焉用杀,子欲善而民善矣。”

(1)政治和哲学思想学说。

(2)“仁”是孔子哲学思想的核心, “为政以德”是其政治思想,是“仁”在政治领域的具体表现。而“礼”是“仁”的具体规定。孔子关于人性的认识:

1.“性相近,习相远”:仁是人性潜在的共性,因为每个个人的仁又存在个性特征,只能是“性相近”,即大体相近的善,能否人人至善,在于后天习养。

主张:“择善而从”“里仁为美”“毋友不如己者”

2.“仁者,爱人”:近善之性。孔子认为仁仅仅是一种自然质朴的潜能,这种人与人之间情感的实现需要礼的制约才得以完成。

主张:“仁者,人也,亲亲为大”;

“恭而无礼则劳,慎而无礼则葸,勇而无礼则乱,直而无礼则绞”

3.“君子义以为质”:近恶之性。孔子认为人的自然本能的利欲之求与质朴之仁并不矛盾,欲望本身虽有近恶的倾向,适当有节的利欲则恰恰体现了人性的善。

主张:“富与贵,是人之所欲也;不以其道得之,不处也,君子去仁,悉乎成名?”“夫子之文章,可得而闻也;夫子之言性与天道,不可得而闻也” ——子贡

2.孟子:

阅读课文和这些材料归纳孟子的思想主张?

思想主张:民本;性善;仁政——因此被后世儒学思想家称为“亚圣”

人性认识:认为人生来即有恻隐、善恶、辞让、是非四种"善端",扩而充之,便可形成仁、义、礼、智的善性。材料一:民为贵,社稷次之,君为轻。是故得乎丘民(得到百姓的拥护)而为天子,得乎天子而为诸候,得乎诸候为大夫。

材料二:君子之于物也,爱之而弗仁;于民也,仁之而弗亲。亲亲而仁民,仁民而爱物。

材料三:恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也……3.荀子:

上述三则材料体现了荀子的什么思想?

思想主张:仁义;王道;君舟民水;性恶论;礼乐规范

人性认识:认为"人之性恶,其善伪也。"(《荀子·性恶》)善性是后天人为的。材料一:“君者舟也,庶人者水也。水则载舟,水亦覆舟。”

材料二:故必将有师法之化,礼义之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治。用此观之,人之性恶明矣,其善者伪也。

材料三:从天而颂之,孰与制天命而用之。

4.墨子:墨子认为人的本性是趋利避害的。

主张:兼爱、节约、尚贤、非攻 ;

人性认识: 性“素丝”论。墨子认为"人性如素丝,染于苍则苍,染于黄则黄"“利之中取大,害之中取小也。害之中取小也,非取害也,取利也,其所取者,人之所执也。” “利之中取大,非不得已也;害之中取小,不得已也。所未有而取焉,是利之中取大也;于所既有而弃焉,是害之中取小也。”

“爱人不外己,己在所爱之中。”

“断指与断腕,利于天下相若,无择也。死生利若,一无择也。杀一人(他人)以存天下,非杀一人以利天下也。杀己以存天下,是杀己以利天下。”问题探究:

三、道法入儒——人性的出口

问题4:道家和法家对人性分别有怎样不同的认识?其主要原因是什么?

1.道家和法家的主要代表人物及其思想观点

2.道家、法家关于人性的认识:

道家:仁者见之谓之仁,知者见之谓之知,百姓日用而不知材料一:道家无为,又曰无不为,其实易行,其辞难知。其术以虚无为本,以因循为用。无成埶,无常形,故能究万物之情。不为物先,不为物后,故能为万物主。

材料二:"道生一,一生二,二生三,三生万物“

材料三:"道家之学,实为诸家之纲领。诸家皆于明一节之用,道家则总揽其全,诸家皆其用,而道家则其体“

人性认识:

道家的性“素朴”论;

庄子认为人天生本性上是无知无欲的;法家:好利恶害,趋利避害是古往今来人人固有的本性“目好色,耳好听,口好味,心好利,骨体肤理好愉佚,是皆生于人之情性者也“ ——《荀子·性恶》

”父母之于子也,产男则相贺,产女则杀之,此俱出父母之怀衽,然男子受贺,女子杀之者,虑其后便,计之长利也。“

"臣尽死力以与君市,君重爵禄以与臣市。君臣之间,非父子之亲也,计数之所出也。“ ——《韩非子》

"古者,丈夫不耕,草木之实足食也;妇人不织,禽兽之皮足衣也。不事力而养足,人民少而财有余,故民不争。是以厚赏不行,重罚不用,而民自治。今人有五子不为多,子又有五子,大父未死而有二十五孙。是以人民众而货财寡,事力劳而供养薄,故民争,虽倍赏累罚而不免于乱。" ——《韩非子》《外储说右下》篇记曰:“秦大饥,应侯请曰:五苑之草著、蔬菜、橡果 、枣栗,足以活民,请发之。昭襄王曰:吾秦法,使民有功受赏,有罪而受诛~~~夫使有功与无功俱 赏者,此乱之道也。夫发五苑而乱,不如弃枣蔬而治~~~~~夫生而乱,不如死而治,大夫其释之。”

人性认识:法家的人性观表现为绝对的“性恶论”,认为人性总是利己而害人的,人与人之间的关系也只是一种利害关系。 问题5.儒家思想关于人性的认识有怎样的发展?它能成为后世主流思想的原因何在?

西汉:杨雄的性善恶混论,董仲舒等的性三品论等:杨雄认为"人之性也,善恶混,修其善则为善人,修其恶则为恶人";

北宋:司马光的人性的先天不等论,司马光认为人生来在人性善恶上就先天不平等,无论圣人还是愚人善恶都是兼而有之,只是有些在善性上会占优势,有些人在恶性上会占优势。

明代:王阳明的心学理论,王阳明的心学认为:"无善无恶心之本,有善有恶意之动"。

明清之际:王夫之的性"日生日成"论,认为人性绝非在"初生之顷"就定型,一成不易,而是随着环境和教养的不同,"性屡移而异","未成可成,已成可革",认为人性是可以培养和不断完善的;

人性是人的基本品行,它会一直存在,只是随着时代的变化有所改变。问题6.法、道、儒、墨家思想关于人性的认识对其治国思想产生了什么影响?对当今建设有中国特色的社会主义有何现实意义?

儒家的“仁政”——“以德治国”

法家的法治思想——“以法治国”

孔子的教育思想——全民教育、素质教育、职业教育等

墨家的兼爱、非攻——平等博爱、热爱和平、反对战争

庄子的天与人“不相胜”——人与自然要和谐相处

“在建设有中国特色社会主义,发展社会主义市场经济的过程中,要坚持不懈地加强社会主义法制建设,依法治国,同时也要坚持不懈地加强社会主义道德建设,以德治国。”

思维创新:地灵人杰——人性的生长 问题7:儒家思想在今天的中国和世界仍然被人们广泛地传承,这体现了儒家思想什么样的普世价值? 依图求义:儒家思想历经两千多年,从春秋时期的齐鲁大地的稷下官学出发绵延至现今的世界各地的孔子学院。跨越时代和地域的鸿沟的就是儒家“和谐精神”的普世价值。

材料例释: 1.爱心:“由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。”(仁爱之心)——《孟子·公孙丑》2.自爱:“人必其自爱也,而后人爱诸;人必其自敬也,而后人敬诸。自爱,仁之至也;自敬,礼之至也。未有不自爱敬而人爱敬之者也。”——(汉代)杨雄《法言·君子》

3.亲亲:“君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与!”——《论语·学而》

4.泛爱:(1)爱人类:“四海之内,皆兄弟也。”——《论语·颜渊》 “泛爱众,而亲仁。”——《论语·学而》 (2)爱万物:《孔子家语·曲礼子夏问》孔子之守狗死,谓子贡曰:“路马死,则藏之以帷,狗則藏之以盖,汝往埋之。吾闻弊帏不弃,为埋马也;弊盖不弃,为埋狗也。今吾贫无盖,于其封也与之席,无使其首陷于土也。”

小结:

尽管由于人们所处的自然、社会环境不同,历史文化传统不同,形成了多元化、多样性的文化,但人性是人类所共有的,又确实存在一些共通的内涵,具有超越种族、民族、地域、阶级和时代的共同点,所以可以进行对话和沟通,并形成一些具有共同性的认识、理念和规则,这就是普世价值。它是具有超越性、普适性、永恒性的价值。

站在历史的咽喉之地,春秋战国时期的思想家从人性选择的角度对时代发展的方向作出了自己的回应!孔子及以后的儒家思想大都沿着这样的思路感悟于社会现实中的诸多社会政治问题、人生的问题;然后对人的本质、人性等问题作出认真思考,以此确立一套价值系统,并以此反观现实社会和政治,进而提出自己的政治思想和治国方略,追求至真至善的人性。 问题8:地理环境与人性的生长有何关系?

首先,人性与物质生活水平相关,而在小农经济条件下地理环境决定了经济水平;

其次,人性与生活方式相关,而不同地区和不同地理环境也会对生活方式产生影响;

谢 谢 聆 听!

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术