第4课 十月革命与苏联社会主义建设 课件(23张)

文档属性

| 名称 | 第4课 十月革命与苏联社会主义建设 课件(23张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-12-06 06:59:34 | ||

图片预览

文档简介

课件23张PPT。十月革命与苏联社会主义建设一、俄国十月革命

二、苏俄新经济政策

三、苏联社会主义工业化和农业集体化知识回顾 阅读以下材料,思考“一战”给俄国带来了什么影响?

1、1914-1917年,俄国有1500多万人应征入伍,大量的未成年人和妇女被赶进了工厂,每天工作10小时以上。至1917年,俄国约有150万人死于战争,400多万人伤残。

2、战场上接连失利,丧失波兰、立陶宛的大片土地,伤亡数百万人。

3、农田荒芜、企业倒闭、经济几乎崩溃。国家外债从1913年的88亿增加到500亿卢布。“一战”将俄国推向了全面崩溃的边缘,引发了革命。1、二月革命(1917年)

(结果:出现工兵苏维埃与资产阶级临时政府并存的局面)

2、七月流血事件(并存结束,资掌权)

3、《四月提纲》(向社会主义革命过渡)

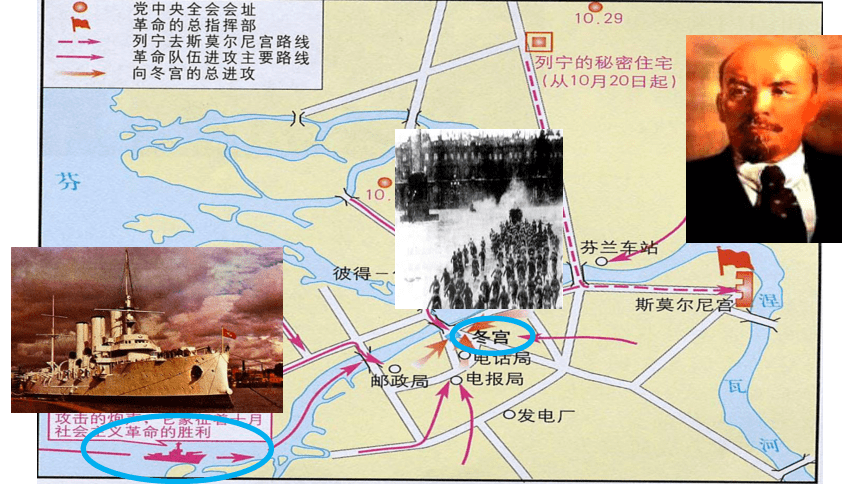

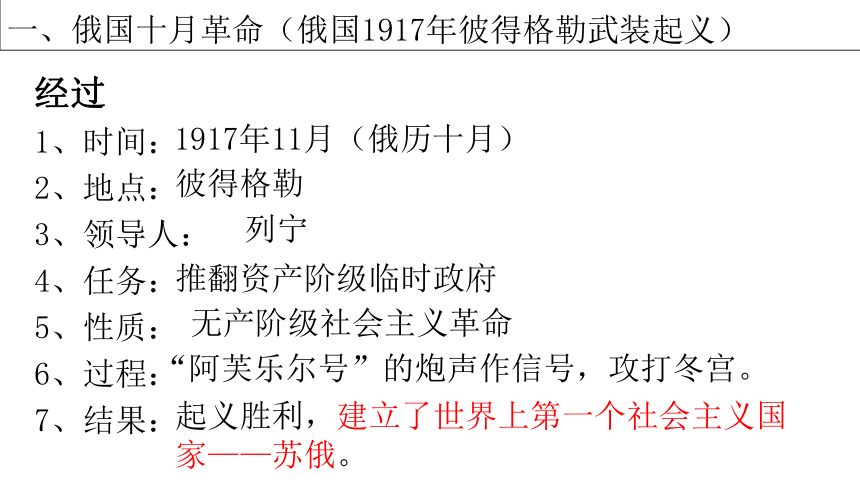

一、俄国十月革命(俄国1917年彼得格勒武装起义)经过

1、时间:

2、地点:

3、领导人:

4、任务:

5、性质:

6、过程:

7、结果:1917年11月(俄历十月)彼得格勒列宁推翻资产阶级临时政府无产阶级社会主义革命“阿芙乐尔号”的炮声作信号,攻打冬宫。起义胜利,建立了世界上第一个社会主义国家——苏俄。一、俄国十月革命(俄国1917年彼得格勒武装起义)意义

①是世界上无产阶级第一次取得胜利的革命,它把社会主义的理论变为现实。(理论:马克思主义;实践或伟大尝试:巴黎公社)

②对20世纪的历史进程产生了深刻影响。(打破了近代世界资本主义一统天下的局面,使世界进入到现代史。为世界上落后国家的发展树立榜样。

(如中国的新文化运动、五四运动、新民主主义革命等均受到十月革命的鼓舞)二、俄国新经济政策发挥了重大威力的战时共产主义政策在和平时期再也无法推行,农民们普遍抗粮不交,粮食的征收不得不动用军队才能完成。农民与工人的罢工活动甚至矛头指向了苏维埃政权。发生在坦波夫的叛乱席卷了全国,甚至连十月革命的中坚分子喀琅施塔得水兵也打出了“要苏维埃,不要共产党的苏维埃”参与叛乱。

苏维埃政权的出现政治危机震惊了革命的领导人列宁,他说:“我们计划……用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了。”“战时共产主义”政策的危害

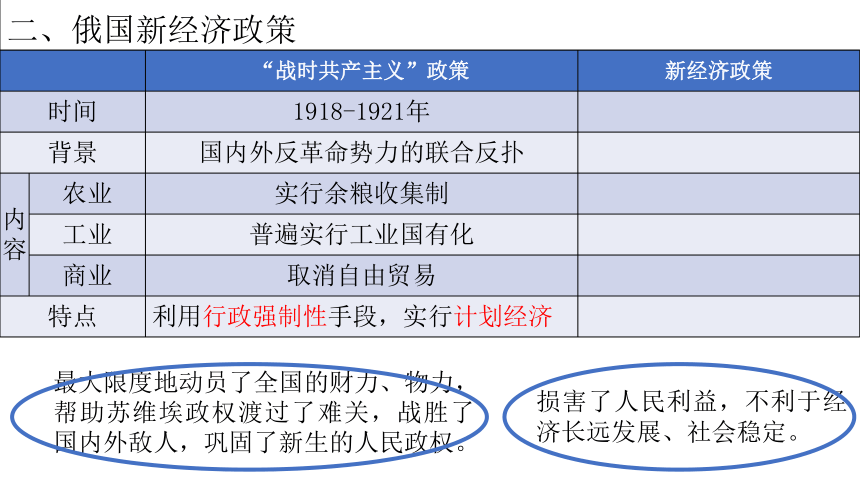

二、俄国新经济政策“战时共产主义”政策不适应社会发展实行粮食税,农民纳税后的余粮可以自由买卖退还一部分收归国有的企业,让国内外资本经营1921年开始允许一定范围内的自由贸易,恢复商品货币关系新经济政策允许多种经济形式 并存,大力发展商品经济。新经济政策与“战时共产主义”政策最大的不同:

“战时共产主义”政策是在生活中排斥商品货币关系,用行政命令的手段控制社会经济,进而直接进入社会主义;

新经济政策是通过在一定限度内发展资本主义,利用市场和商品货币关系来扩大生产,改善和巩固工农联盟,逐步过渡到社会主义。这也是新经济政策“新”之处。是由苏俄的国情决定,创造性的运用了马克思主义,也体现了列宁实事求是、勇于创新的精神。认识材料一 新经济政策使资本主义经济活跃起来。党内有人认为这是“倒退到资本主义”,是对十月革命的背叛。思考:你同意材料一的观点吗?如何理解实施新经济政策是“退一步,为了进两步”?材料二 列宁指出:“如果我们不能实行退却……那我们就有灭亡的危险。”“退一步,为了进两步。”【思维拓展】什么是退一步? 由原来的完全公有制经济退回到多种所有制并存,在社会主义制度中容忍、允许资本主义经济发展(允许资本主义成分在一定范围内存在)。什么是进两步? 进第一步:通过实行新经济政策,扭转经济崩溃的局面,促进经济的恢复和发展,重新赢得人民群众的支持。 进第二步:公有制经济和资本主义私有制经济进行公平市场竞争,最后公有制战胜私有制,完成向社会主义的过渡。这一做法体现了实事求是,勇于创新的原则全称苏维埃社会主义共和国联盟。1922年12月30日,俄罗斯联邦、南高加索联邦、乌克兰、白俄罗斯成立苏维埃社会主义共和国联盟(后扩至15个加盟共和国)。苏联是一个联邦制国家,由15个权利平等的苏维埃社会主义共和国按照自愿联合的原则组成,并奉行社会主义制度及计划经济政策,由苏联共产党执政。苏联是当时世界上国土面积最大的国家和人口第三多的国家。1991年12月26日,苏联最高苏维埃共和国院举行最后一次会议,宣布苏联停止存在。至此,苏联解体。 苏

联全称“沙皇俄国”

1547年伊凡四世自称沙皇—1917年3月止全称“苏维埃社会主义共和国联盟”

1922年底~1991年底止全称“苏维埃俄国”

1917年11月~1922年底止1991年底—至今辨

析三、苏联社会主义工业化建设 我们比先进国家落后五十年至一百年,我们应当在十年内跑完这段距离。或者我们做到这一点,或者我们被人打倒。

——斯大林 (一)斯大林对社会主义道路的探索理想:将苏联建立成一个赶上和超过西方资本主义国家的工业化强国。为此苏联进行五年计划,启动了工业化进程。苏联为什么要优先发展重工业? 苏联处在资本主义的包围之中,帝国主义发动反苏战争的危险依然存在。为了在苏联建成社会主义,为了避免落后挨打,斯大林认为必须完成国民经济的现代化改造,必须建立独立完整的社会主义经济体系,即把苏联建设成一个不仅能生产一般消费品,而且能生产各种机器和设备的国家。了解三、苏联社会主义工业化建设(一)斯大林对社会主义道路的探索苏联强国

之路的探索实现社会主义工业化和农业集体化优先发展重工业1925年制定了社会主义工业化的总方针;1927年通过了逐步开展农业集体化的方针“一五计划”

(1928—1932)

“二五计划”

(1933—1937)两个五年计划期间,苏联基本上实现了国家工业化和农业集体化。1937年苏联的工业总产值跃居欧洲第一,世界第二。笔 记斯大林模式三、苏联社会主义工业化建设斯大林模式

1、形成时间和标志:

2、特点:

3、利弊:1936年,苏联新宪法的颁布(也标志着社会主义制度在苏联的建立)高度集中的政治经济体制笔 记①使苏联跻身于工业化国家的行列,为后来取得世界反法西斯战争的胜利奠定了物质基础。但是这种高度集权的模式偏向发展重工业,忽视轻工业和农业,违背经济规律,造成国民经济比例失调,不利于社会经济的持续发展和人民生活水平的提高。 斯大林模式之于苏联,如同毛泽东思想之于中国。在苏联实行社会主义工业化的道路中,如果没有斯大林模式的话,苏联是不可能在短短的几十年内成为世界顶尖的军事强国的。所以,即便是斯大林模式存在很多弊端,也给苏联带来了很多“后遗症”,但是斯大林模式对于苏联的巨大作用是不可替代的.三、苏联社会主义工业化建设启示:

1、经济建设要从国情出发,遵循客观经济发展规律,使农、轻、重应按比例协调发展;

2、政治上要加强社会主义民主与法制建设,防止个人崇拜等。总结 20世纪二三十年代苏联社会主义建设具有怎样的特点? 二三十年代苏联社会主义建设总的特点是道路曲折。先后出现过两次重大转折。

第一次发生在列宁时期,即由战时共产主义政策转为新经济政策;

第二次发生在斯大林时期,即放弃新经济政策,实行斯大林模式。

两次转折的结果和影响是不同的。 列出与本课内容有关的大事年表二月革命十月革命三年国内革命战争时期苏联通过新宪法开始执行第一个五年计划开始实行新经济政策苏联成立课堂小结

二、苏俄新经济政策

三、苏联社会主义工业化和农业集体化知识回顾 阅读以下材料,思考“一战”给俄国带来了什么影响?

1、1914-1917年,俄国有1500多万人应征入伍,大量的未成年人和妇女被赶进了工厂,每天工作10小时以上。至1917年,俄国约有150万人死于战争,400多万人伤残。

2、战场上接连失利,丧失波兰、立陶宛的大片土地,伤亡数百万人。

3、农田荒芜、企业倒闭、经济几乎崩溃。国家外债从1913年的88亿增加到500亿卢布。“一战”将俄国推向了全面崩溃的边缘,引发了革命。1、二月革命(1917年)

(结果:出现工兵苏维埃与资产阶级临时政府并存的局面)

2、七月流血事件(并存结束,资掌权)

3、《四月提纲》(向社会主义革命过渡)

一、俄国十月革命(俄国1917年彼得格勒武装起义)经过

1、时间:

2、地点:

3、领导人:

4、任务:

5、性质:

6、过程:

7、结果:1917年11月(俄历十月)彼得格勒列宁推翻资产阶级临时政府无产阶级社会主义革命“阿芙乐尔号”的炮声作信号,攻打冬宫。起义胜利,建立了世界上第一个社会主义国家——苏俄。一、俄国十月革命(俄国1917年彼得格勒武装起义)意义

①是世界上无产阶级第一次取得胜利的革命,它把社会主义的理论变为现实。(理论:马克思主义;实践或伟大尝试:巴黎公社)

②对20世纪的历史进程产生了深刻影响。(打破了近代世界资本主义一统天下的局面,使世界进入到现代史。为世界上落后国家的发展树立榜样。

(如中国的新文化运动、五四运动、新民主主义革命等均受到十月革命的鼓舞)二、俄国新经济政策发挥了重大威力的战时共产主义政策在和平时期再也无法推行,农民们普遍抗粮不交,粮食的征收不得不动用军队才能完成。农民与工人的罢工活动甚至矛头指向了苏维埃政权。发生在坦波夫的叛乱席卷了全国,甚至连十月革命的中坚分子喀琅施塔得水兵也打出了“要苏维埃,不要共产党的苏维埃”参与叛乱。

苏维埃政权的出现政治危机震惊了革命的领导人列宁,他说:“我们计划……用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了。”“战时共产主义”政策的危害

二、俄国新经济政策“战时共产主义”政策不适应社会发展实行粮食税,农民纳税后的余粮可以自由买卖退还一部分收归国有的企业,让国内外资本经营1921年开始允许一定范围内的自由贸易,恢复商品货币关系新经济政策允许多种经济形式 并存,大力发展商品经济。新经济政策与“战时共产主义”政策最大的不同:

“战时共产主义”政策是在生活中排斥商品货币关系,用行政命令的手段控制社会经济,进而直接进入社会主义;

新经济政策是通过在一定限度内发展资本主义,利用市场和商品货币关系来扩大生产,改善和巩固工农联盟,逐步过渡到社会主义。这也是新经济政策“新”之处。是由苏俄的国情决定,创造性的运用了马克思主义,也体现了列宁实事求是、勇于创新的精神。认识材料一 新经济政策使资本主义经济活跃起来。党内有人认为这是“倒退到资本主义”,是对十月革命的背叛。思考:你同意材料一的观点吗?如何理解实施新经济政策是“退一步,为了进两步”?材料二 列宁指出:“如果我们不能实行退却……那我们就有灭亡的危险。”“退一步,为了进两步。”【思维拓展】什么是退一步? 由原来的完全公有制经济退回到多种所有制并存,在社会主义制度中容忍、允许资本主义经济发展(允许资本主义成分在一定范围内存在)。什么是进两步? 进第一步:通过实行新经济政策,扭转经济崩溃的局面,促进经济的恢复和发展,重新赢得人民群众的支持。 进第二步:公有制经济和资本主义私有制经济进行公平市场竞争,最后公有制战胜私有制,完成向社会主义的过渡。这一做法体现了实事求是,勇于创新的原则全称苏维埃社会主义共和国联盟。1922年12月30日,俄罗斯联邦、南高加索联邦、乌克兰、白俄罗斯成立苏维埃社会主义共和国联盟(后扩至15个加盟共和国)。苏联是一个联邦制国家,由15个权利平等的苏维埃社会主义共和国按照自愿联合的原则组成,并奉行社会主义制度及计划经济政策,由苏联共产党执政。苏联是当时世界上国土面积最大的国家和人口第三多的国家。1991年12月26日,苏联最高苏维埃共和国院举行最后一次会议,宣布苏联停止存在。至此,苏联解体。 苏

联全称“沙皇俄国”

1547年伊凡四世自称沙皇—1917年3月止全称“苏维埃社会主义共和国联盟”

1922年底~1991年底止全称“苏维埃俄国”

1917年11月~1922年底止1991年底—至今辨

析三、苏联社会主义工业化建设 我们比先进国家落后五十年至一百年,我们应当在十年内跑完这段距离。或者我们做到这一点,或者我们被人打倒。

——斯大林 (一)斯大林对社会主义道路的探索理想:将苏联建立成一个赶上和超过西方资本主义国家的工业化强国。为此苏联进行五年计划,启动了工业化进程。苏联为什么要优先发展重工业? 苏联处在资本主义的包围之中,帝国主义发动反苏战争的危险依然存在。为了在苏联建成社会主义,为了避免落后挨打,斯大林认为必须完成国民经济的现代化改造,必须建立独立完整的社会主义经济体系,即把苏联建设成一个不仅能生产一般消费品,而且能生产各种机器和设备的国家。了解三、苏联社会主义工业化建设(一)斯大林对社会主义道路的探索苏联强国

之路的探索实现社会主义工业化和农业集体化优先发展重工业1925年制定了社会主义工业化的总方针;1927年通过了逐步开展农业集体化的方针“一五计划”

(1928—1932)

“二五计划”

(1933—1937)两个五年计划期间,苏联基本上实现了国家工业化和农业集体化。1937年苏联的工业总产值跃居欧洲第一,世界第二。笔 记斯大林模式三、苏联社会主义工业化建设斯大林模式

1、形成时间和标志:

2、特点:

3、利弊:1936年,苏联新宪法的颁布(也标志着社会主义制度在苏联的建立)高度集中的政治经济体制笔 记①使苏联跻身于工业化国家的行列,为后来取得世界反法西斯战争的胜利奠定了物质基础。但是这种高度集权的模式偏向发展重工业,忽视轻工业和农业,违背经济规律,造成国民经济比例失调,不利于社会经济的持续发展和人民生活水平的提高。 斯大林模式之于苏联,如同毛泽东思想之于中国。在苏联实行社会主义工业化的道路中,如果没有斯大林模式的话,苏联是不可能在短短的几十年内成为世界顶尖的军事强国的。所以,即便是斯大林模式存在很多弊端,也给苏联带来了很多“后遗症”,但是斯大林模式对于苏联的巨大作用是不可替代的.三、苏联社会主义工业化建设启示:

1、经济建设要从国情出发,遵循客观经济发展规律,使农、轻、重应按比例协调发展;

2、政治上要加强社会主义民主与法制建设,防止个人崇拜等。总结 20世纪二三十年代苏联社会主义建设具有怎样的特点? 二三十年代苏联社会主义建设总的特点是道路曲折。先后出现过两次重大转折。

第一次发生在列宁时期,即由战时共产主义政策转为新经济政策;

第二次发生在斯大林时期,即放弃新经济政策,实行斯大林模式。

两次转折的结果和影响是不同的。 列出与本课内容有关的大事年表二月革命十月革命三年国内革命战争时期苏联通过新宪法开始执行第一个五年计划开始实行新经济政策苏联成立课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 第一次世界大战

- 第1课 两大军事集团的争斗

- 第2课 第一次世界大战的进程

- 第3课 凡尔赛——华盛顿体系的建立

- 第二单元 动荡与变革的时代

- 第4课 十月革命与苏联社会主义建设

- 第5课 印度和土耳其的民族解放运动

- 第6课 经济大危机与罗斯福新政

- 第三单元 第二次世界大战

- 第7课 德意日法西斯的侵略扩张

- 第8课 第二次世界大战的全面爆发与扩大

- 第9课 世界反法西斯战争的胜利

- 第四单元 两极格局下的世界

- 第10课 “冷战”的出现

- 第11课 主要资本主义国家的变化

- 第12课 社会主义国家的探索

- 第13课 新型力量的崛起

- 第五单元 “冷战”后的世界

- 第14课 苏联解体与东欧巨变

- 第15课 “冷战”后世界格局的变化

- 第16课 联合国与世界贸易组织

- 第17课 现代世界的科技与文化

- 第18课 机遇与挑战