第一节 燃烧与灭火(第一课时)

图片预览

文档简介

第一节 燃烧与灭火(第一课时)

一、学习目标

1、认识燃烧发生的条件。

2、认识燃料完全燃烧的重要性。

3、了解灭火的基本原理和方法。

4、通过对燃烧的条件,灭火的原理等内容的探究,体验教学的探究过程。

5、能运用化学科学知识,解释日常生活中的现象及其原因。

二、教学重点

1、理解燃烧的条件。

2、了解完全燃烧和不完全燃烧的特点。

三、教学过程

师:引出火的概念

(点燃一只酒精灯)火对同学们来讲并不陌生,它与我们的生活密切相关。人类对火的使用可以追溯到原始时期,原始人类就是通过钻木取火。接下来请大家来讲讲你认为火给人类带来了什么?

学生回答:略

师:火给人类带来了光明,给人类的生活提供了热量,它为我们创造了美好的生活和丰富多彩的世界。但是,如果火使用不当,也会给人类带来巨大的损失和灾难。现在社会上因火灾而引起的事故是屡见不鲜。那么我们怎样做才能使火造福于人类呢?从今天开始我们一起来学习第四章,燃烧和燃料。希望大家学完本章以后,能得到你们所需要的答案。今天我们先来学习第一节——燃烧与灭火。

板书:第一节 燃烧与灭火

师:火是燃烧的现象,在前阵子的学习中,大家已经学习或用到过许多燃烧的事例。我先请同学来介绍一下。

学生回答:略

师:刚才大家都积极踊跃地讨论了我们常见的一些燃烧的现象。请大家结合刚才的发言,归纳整理完成书本P28页的表格,并请大家总结一下,这些燃烧现象有什么共同的特征?

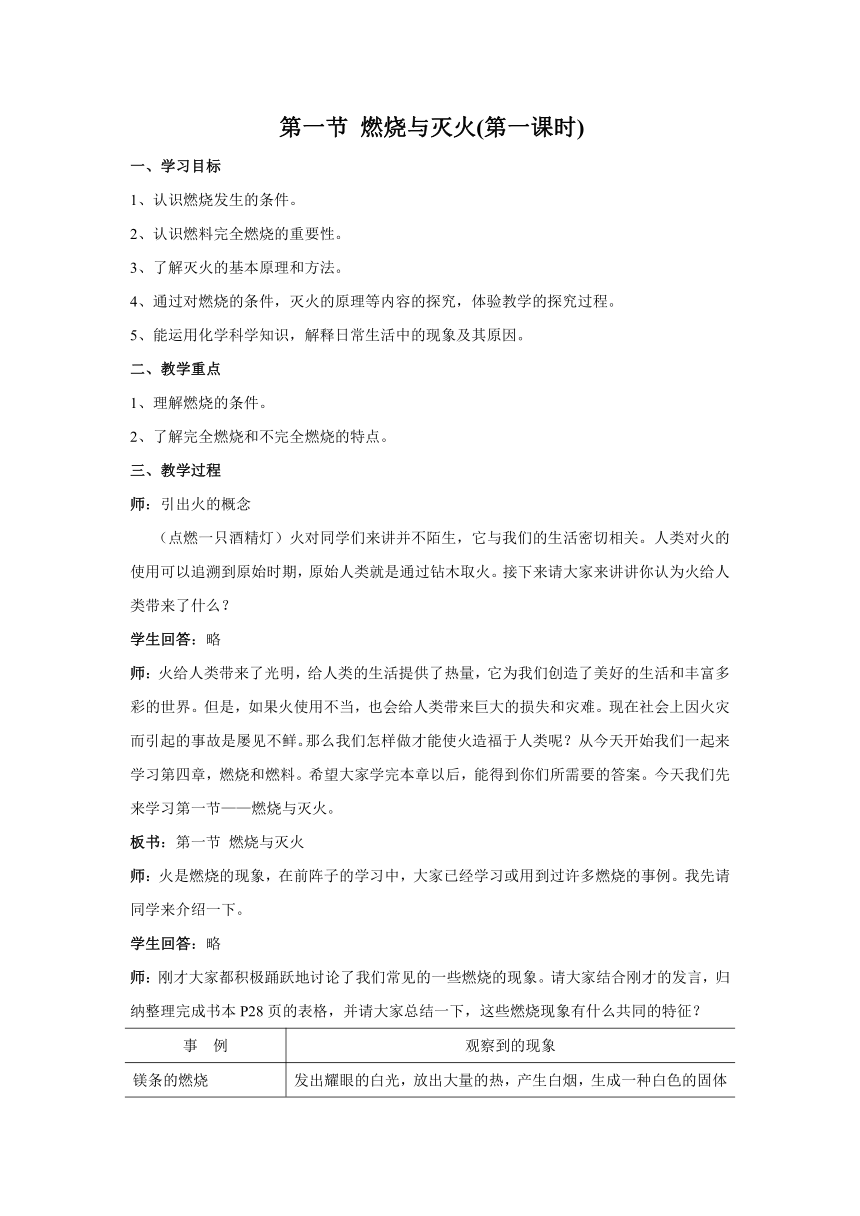

事 例 观察到的现象

镁条的燃烧 发出耀眼的白光,放出大量的热,产生白烟,生成一种白色的固体

蜡烛的燃烧 白光,放热,瓶壁有水珠。生成的气体能使澄清石灰水变浑浊

红磷的燃烧 生成大量白烟,放出大量的热,生成白色固体

燃烧反应的的特征可归纳为:发光、发热、化学反应

学生回答:略

师:(引导学生从燃烧的现象:发光、发热和有没有新物质生成这两个方面来讨论)

燃烧是一种发光、发热的化学变化。

板书:一 燃烧

1、 定义 燃烧是一种发光、发热的剧烈的化学变化。

师:从上面的讨论,我们知道,燃烧是一种发光、发热的剧烈的化学反应。那么大家有没有想过什么样的物质在什么条件下才能燃烧呢?也就是说,燃烧需要什么样的条件呢?(请大家根据自己的经验举例说明燃烧需要什么样的条件)

板书:2、条件

学生回答:略

师:刚才大家举了很多的例子,那么物质的燃烧是不是需要这些条件,是满足一个还是这些条件缺一不可呢?下面我请学生根据下面我给出的仪器和药品,自己设计实验来证明。请大家注意观察和思考。

药品:水、棉花球、酒精、玻璃杯、蜡烛、小木条、煤块、坩埚钳、镊子、火柴

学生自己设计实验并且上讲台来演示

教师总结:三个实验结论,分别说出重点,引出着火点的概念,理解燃烧的三个条件。

实验步骤 实验现象 实验结论

1.将分别蘸有酒精、水的小棉花球放到酒精灯火焰上加热片刻 蘸有酒精的小棉花球燃烧起来了蘸有水的小棉花球没有燃烧 酒精易燃,水不能燃烧,所以燃烧的条件之一就是需要可燃性。

2.用透明的玻璃杯罩住燃着的小蜡烛,观察小蜡烛的燃烧情况 小蜡烛慢慢的熄灭 随着蜡烛的燃烧,会不断消耗氧气,当氧气耗尽,蜡烛就熄灭,所以燃烧的条件之二就是需要有充足的氧气

3.用一根小木条和一小块煤,分别在酒精灯上加热,观察现象 小木条很快就被点燃小煤块没有明显的变化 小木条和煤块的着火点不同,小木条的着火点较煤块的低,所以燃烧的条件之三就是温度要达到着火点

板书:①可燃性

②与氧气充分接触

③物质达到着火点。(物质达到燃烧所需要的最低温度)

(三者同时具备,缺一不可)

师:课开始我们提到过原始人类通过转钻木取火,请根据刚才所述燃烧的条件,分析其原理。

学生回答:略

师:钻木取火的目的是要使木块的温度升高,从而达到木块的着火点。

为了大家能够更好地理解这一点,我们再来做一个实验。请大家仔细观察和思考。

补充演示实验:

白磷和红磷的自燃的实验。(先简介白磷和红磷的着火点)

实验现象:铜片上的白磷燃烧起来,放出大量的白烟;而铜片上的红磷及水中的白磷都没有燃烧起来。

板书:白磷的着火点:40℃左右;红磷的着火点:240℃左右

实验结果:铜片上的白磷——燃烧起来

铜片上的红磷——没有燃烧起来

开水中的白磷——没有燃烧

将氧气通入杯底的白磷——在水中燃烧起来

师:请学生分析实验,针对燃烧的三个条件,逐个分析。

学生回答:略

解释及结论:

1).红磷没有燃烧起来,是因为红磷的着火点为240度左右,而白磷的着火点只有40度左右,所以相同的温度下,白磷能够燃烧起来,而红磷不能燃烧。故燃烧的条件之一为温度达到着火点以上。

2).热水中的白磷没有燃烧起来,是因为在热水中没有足量的氧气,因此燃烧的条件之二就是要有充足的氧气。

补充:如何能使水中的白磷在水中燃烧起来?

用导管向水中的白磷通入空气或氧气。

师:通过以上的实验的分析,我们不难得出这样的结论,燃烧的三个条件①②③,并且是缺一不可的。

板书:三者缺一不可,应该同时具备。

师:正因为如此,有人把燃烧的三个条件称为火三角,当我们需要灭火时,只需要考虑消除其中的一个条件即可,这就是灭火的一个最基本的原理。

可燃物

板书:氧气 着火点

趣味实验:烧不坏的手绢。

实验过程:将2体积的95%的酒精与1体积的水混合。把一块棉布手绢浸入配好的混合液中,浸入后取出,轻轻拧干,用坩埚钳夹持,在酒精灯上点燃,并轻轻抖动手绢。

实验现象:手绢表面迅速燃烧起来,熄灭后,手绢并没有烧坏

实验解释:酒精的着火点比棉布要低得多,因此在酒精灯上加热后,在棉布表面的酒精迅速燃烧起来,而酒精液体中含有大量的水,燃烧过程中,水吸收放出的热量而蒸发,使棉布始终不能达到着火点,因此棉布就不能真正的燃烧起来。

联想与启示:可燃物的点燃方式。主要是由于可燃物的着火点不同,接触面积不同,导致点燃方式的不同。

师:关于燃烧的条件,我们就讲到这边,接下来请同学们看一个实验。

演示实验:蜡烛的不完全燃烧。(引出可燃物的完全燃烧和不完全燃烧)

师:可燃物与氧气接触才能燃烧,但燃烧时,氧气的充足和不充足,可燃物的燃烧情况是不同的。现在我们以碳燃烧为例:

点燃

板书:完全燃烧 氧气充足 C + O2 →CO2 燃烧快,放出的热量多

点燃

不完全燃烧 氧气不充足 2C + O2 →2CO 燃烧慢,放出的热量少

师:一氧化碳气体是家庭所使用的煤气的主要成分。

板书:物理性质:无色无味的气体,密度比空气略小,难溶于水。

化学性质:可燃性,毒性。

师:一氧化碳的毒性介绍

一氧化碳是一种无色无味的有毒气体。吸入人体内的一氧化碳跟血液中的血红蛋白结合,使血红蛋白丧失了输氧的功能,人体就因缺氧而窒息死亡。(毒性是化学性质)

当发现家中煤气泄漏,应该马上打开门窗,切记不能打开电灯、排风扇等电器,防止电火花引起火灾

空气中一氧化碳的来源:燃料的不完全燃烧、汽车的尾气、煤气泄漏等。

启示:我们要认识到燃料的完全燃烧对节约能源、保护环境等的作用和意义。

总结全课的内容

板书:§4.1 燃烧和灭火

1、 燃烧

1、 定义 燃烧是一种发光发热的剧烈的化学变化。

2、 条件 ①可燃性

②与氧气接触

③物质达到着火点(物质达到燃烧所需的最底温度)

(三者是同时具备,缺一不可)

现象归纳:白磷的着火点40℃,红磷200℃

铜片上的白磷——燃烧起来了

铜片上的红磷——没有燃烧

开水中的白磷——没有燃烧

将氧气通入杯底后的白磷——在水中燃烧起来了

板书: 点燃

完全燃烧 O2充足 C + O2 →CO2 燃烧快,放出的热量多

点燃

不完全燃烧 O2充足 C + O2 → CO 燃烧慢,放出的热量少

CO 的性质:

物理性质:无色无味的气体、难溶于水、密度略大于空气

化学性质:可燃性和毒性

一、学习目标

1、认识燃烧发生的条件。

2、认识燃料完全燃烧的重要性。

3、了解灭火的基本原理和方法。

4、通过对燃烧的条件,灭火的原理等内容的探究,体验教学的探究过程。

5、能运用化学科学知识,解释日常生活中的现象及其原因。

二、教学重点

1、理解燃烧的条件。

2、了解完全燃烧和不完全燃烧的特点。

三、教学过程

师:引出火的概念

(点燃一只酒精灯)火对同学们来讲并不陌生,它与我们的生活密切相关。人类对火的使用可以追溯到原始时期,原始人类就是通过钻木取火。接下来请大家来讲讲你认为火给人类带来了什么?

学生回答:略

师:火给人类带来了光明,给人类的生活提供了热量,它为我们创造了美好的生活和丰富多彩的世界。但是,如果火使用不当,也会给人类带来巨大的损失和灾难。现在社会上因火灾而引起的事故是屡见不鲜。那么我们怎样做才能使火造福于人类呢?从今天开始我们一起来学习第四章,燃烧和燃料。希望大家学完本章以后,能得到你们所需要的答案。今天我们先来学习第一节——燃烧与灭火。

板书:第一节 燃烧与灭火

师:火是燃烧的现象,在前阵子的学习中,大家已经学习或用到过许多燃烧的事例。我先请同学来介绍一下。

学生回答:略

师:刚才大家都积极踊跃地讨论了我们常见的一些燃烧的现象。请大家结合刚才的发言,归纳整理完成书本P28页的表格,并请大家总结一下,这些燃烧现象有什么共同的特征?

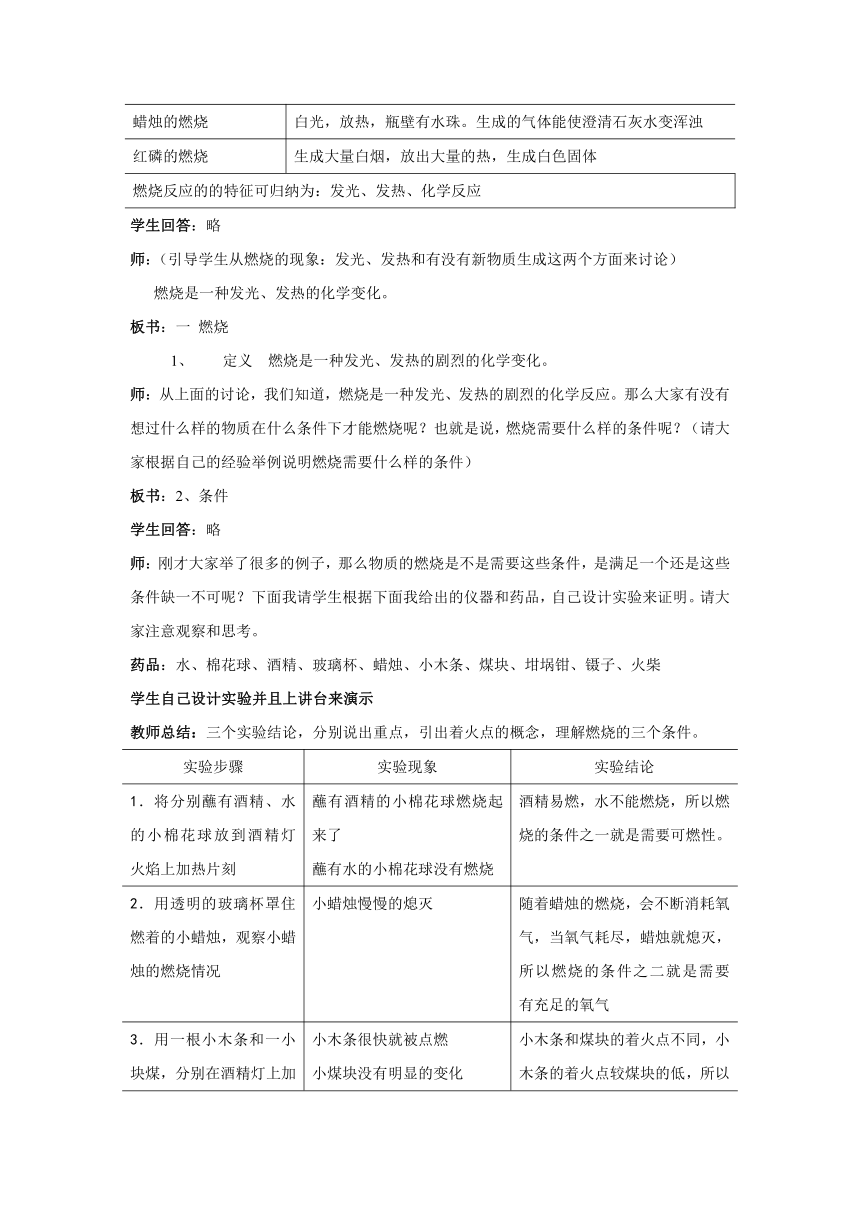

事 例 观察到的现象

镁条的燃烧 发出耀眼的白光,放出大量的热,产生白烟,生成一种白色的固体

蜡烛的燃烧 白光,放热,瓶壁有水珠。生成的气体能使澄清石灰水变浑浊

红磷的燃烧 生成大量白烟,放出大量的热,生成白色固体

燃烧反应的的特征可归纳为:发光、发热、化学反应

学生回答:略

师:(引导学生从燃烧的现象:发光、发热和有没有新物质生成这两个方面来讨论)

燃烧是一种发光、发热的化学变化。

板书:一 燃烧

1、 定义 燃烧是一种发光、发热的剧烈的化学变化。

师:从上面的讨论,我们知道,燃烧是一种发光、发热的剧烈的化学反应。那么大家有没有想过什么样的物质在什么条件下才能燃烧呢?也就是说,燃烧需要什么样的条件呢?(请大家根据自己的经验举例说明燃烧需要什么样的条件)

板书:2、条件

学生回答:略

师:刚才大家举了很多的例子,那么物质的燃烧是不是需要这些条件,是满足一个还是这些条件缺一不可呢?下面我请学生根据下面我给出的仪器和药品,自己设计实验来证明。请大家注意观察和思考。

药品:水、棉花球、酒精、玻璃杯、蜡烛、小木条、煤块、坩埚钳、镊子、火柴

学生自己设计实验并且上讲台来演示

教师总结:三个实验结论,分别说出重点,引出着火点的概念,理解燃烧的三个条件。

实验步骤 实验现象 实验结论

1.将分别蘸有酒精、水的小棉花球放到酒精灯火焰上加热片刻 蘸有酒精的小棉花球燃烧起来了蘸有水的小棉花球没有燃烧 酒精易燃,水不能燃烧,所以燃烧的条件之一就是需要可燃性。

2.用透明的玻璃杯罩住燃着的小蜡烛,观察小蜡烛的燃烧情况 小蜡烛慢慢的熄灭 随着蜡烛的燃烧,会不断消耗氧气,当氧气耗尽,蜡烛就熄灭,所以燃烧的条件之二就是需要有充足的氧气

3.用一根小木条和一小块煤,分别在酒精灯上加热,观察现象 小木条很快就被点燃小煤块没有明显的变化 小木条和煤块的着火点不同,小木条的着火点较煤块的低,所以燃烧的条件之三就是温度要达到着火点

板书:①可燃性

②与氧气充分接触

③物质达到着火点。(物质达到燃烧所需要的最低温度)

(三者同时具备,缺一不可)

师:课开始我们提到过原始人类通过转钻木取火,请根据刚才所述燃烧的条件,分析其原理。

学生回答:略

师:钻木取火的目的是要使木块的温度升高,从而达到木块的着火点。

为了大家能够更好地理解这一点,我们再来做一个实验。请大家仔细观察和思考。

补充演示实验:

白磷和红磷的自燃的实验。(先简介白磷和红磷的着火点)

实验现象:铜片上的白磷燃烧起来,放出大量的白烟;而铜片上的红磷及水中的白磷都没有燃烧起来。

板书:白磷的着火点:40℃左右;红磷的着火点:240℃左右

实验结果:铜片上的白磷——燃烧起来

铜片上的红磷——没有燃烧起来

开水中的白磷——没有燃烧

将氧气通入杯底的白磷——在水中燃烧起来

师:请学生分析实验,针对燃烧的三个条件,逐个分析。

学生回答:略

解释及结论:

1).红磷没有燃烧起来,是因为红磷的着火点为240度左右,而白磷的着火点只有40度左右,所以相同的温度下,白磷能够燃烧起来,而红磷不能燃烧。故燃烧的条件之一为温度达到着火点以上。

2).热水中的白磷没有燃烧起来,是因为在热水中没有足量的氧气,因此燃烧的条件之二就是要有充足的氧气。

补充:如何能使水中的白磷在水中燃烧起来?

用导管向水中的白磷通入空气或氧气。

师:通过以上的实验的分析,我们不难得出这样的结论,燃烧的三个条件①②③,并且是缺一不可的。

板书:三者缺一不可,应该同时具备。

师:正因为如此,有人把燃烧的三个条件称为火三角,当我们需要灭火时,只需要考虑消除其中的一个条件即可,这就是灭火的一个最基本的原理。

可燃物

板书:氧气 着火点

趣味实验:烧不坏的手绢。

实验过程:将2体积的95%的酒精与1体积的水混合。把一块棉布手绢浸入配好的混合液中,浸入后取出,轻轻拧干,用坩埚钳夹持,在酒精灯上点燃,并轻轻抖动手绢。

实验现象:手绢表面迅速燃烧起来,熄灭后,手绢并没有烧坏

实验解释:酒精的着火点比棉布要低得多,因此在酒精灯上加热后,在棉布表面的酒精迅速燃烧起来,而酒精液体中含有大量的水,燃烧过程中,水吸收放出的热量而蒸发,使棉布始终不能达到着火点,因此棉布就不能真正的燃烧起来。

联想与启示:可燃物的点燃方式。主要是由于可燃物的着火点不同,接触面积不同,导致点燃方式的不同。

师:关于燃烧的条件,我们就讲到这边,接下来请同学们看一个实验。

演示实验:蜡烛的不完全燃烧。(引出可燃物的完全燃烧和不完全燃烧)

师:可燃物与氧气接触才能燃烧,但燃烧时,氧气的充足和不充足,可燃物的燃烧情况是不同的。现在我们以碳燃烧为例:

点燃

板书:完全燃烧 氧气充足 C + O2 →CO2 燃烧快,放出的热量多

点燃

不完全燃烧 氧气不充足 2C + O2 →2CO 燃烧慢,放出的热量少

师:一氧化碳气体是家庭所使用的煤气的主要成分。

板书:物理性质:无色无味的气体,密度比空气略小,难溶于水。

化学性质:可燃性,毒性。

师:一氧化碳的毒性介绍

一氧化碳是一种无色无味的有毒气体。吸入人体内的一氧化碳跟血液中的血红蛋白结合,使血红蛋白丧失了输氧的功能,人体就因缺氧而窒息死亡。(毒性是化学性质)

当发现家中煤气泄漏,应该马上打开门窗,切记不能打开电灯、排风扇等电器,防止电火花引起火灾

空气中一氧化碳的来源:燃料的不完全燃烧、汽车的尾气、煤气泄漏等。

启示:我们要认识到燃料的完全燃烧对节约能源、保护环境等的作用和意义。

总结全课的内容

板书:§4.1 燃烧和灭火

1、 燃烧

1、 定义 燃烧是一种发光发热的剧烈的化学变化。

2、 条件 ①可燃性

②与氧气接触

③物质达到着火点(物质达到燃烧所需的最底温度)

(三者是同时具备,缺一不可)

现象归纳:白磷的着火点40℃,红磷200℃

铜片上的白磷——燃烧起来了

铜片上的红磷——没有燃烧

开水中的白磷——没有燃烧

将氧气通入杯底后的白磷——在水中燃烧起来了

板书: 点燃

完全燃烧 O2充足 C + O2 →CO2 燃烧快,放出的热量多

点燃

不完全燃烧 O2充足 C + O2 → CO 燃烧慢,放出的热量少

CO 的性质:

物理性质:无色无味的气体、难溶于水、密度略大于空气

化学性质:可燃性和毒性

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质