第3课 汉代的思想大一统 课件 23张ppt

文档属性

| 名称 | 第3课 汉代的思想大一统 课件 23张ppt |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 851.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-12-11 10:47:10 | ||

图片预览

文档简介

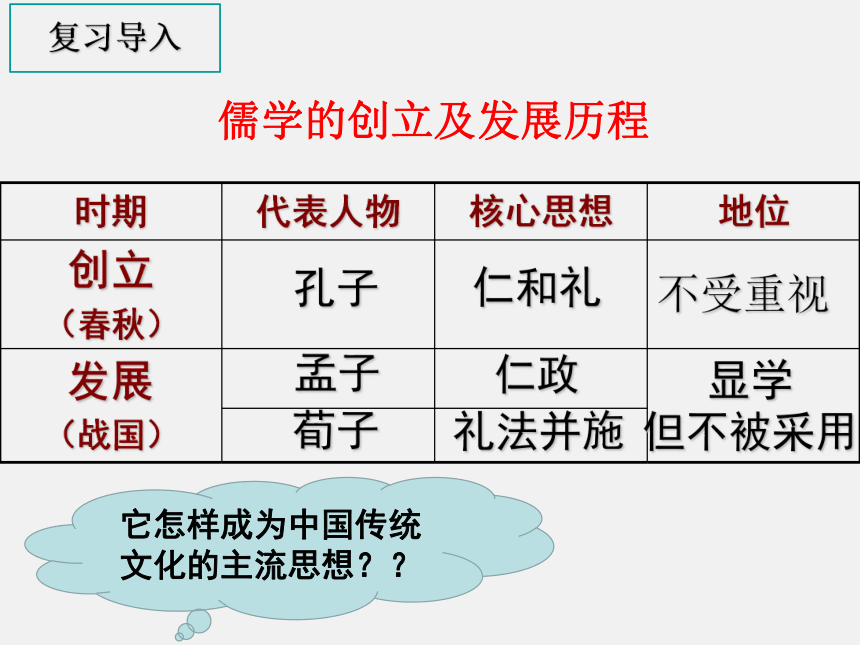

儒学的创立及发展历程

时期 代表人物 核心思想 地位

创立

(春秋)

发展

(战国)

孔子

孟子

荀子

仁和礼

仁政

礼法并施

不受重视

显学

但不被采用

复习导入

它怎样成为中国传统文化的主流思想??

第3课

汉代的思想大一统

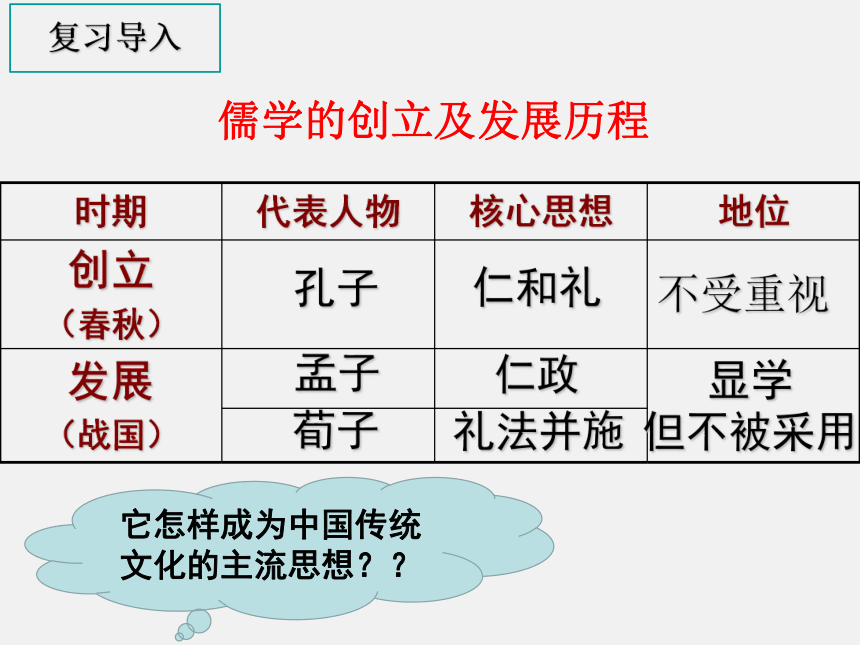

百家争鸣

法家

春秋

战国

秦

前221

汉

前206

儒学独尊

前140

一个王朝 一个帝王 一个读书人

西汉(前202-公元9年)

汉武帝(前156-87年)

董仲舒(前179-104年)

黄老之学

时空线索

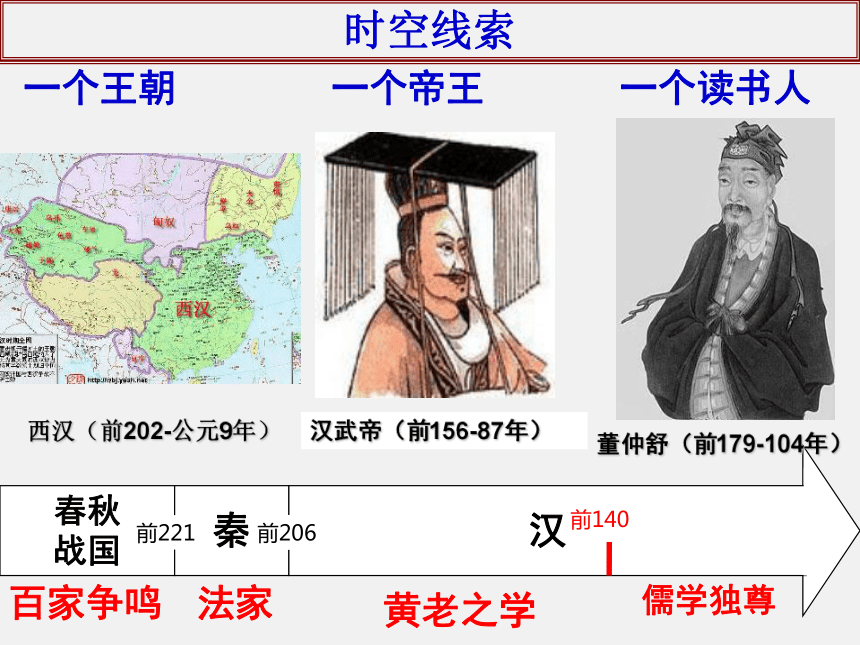

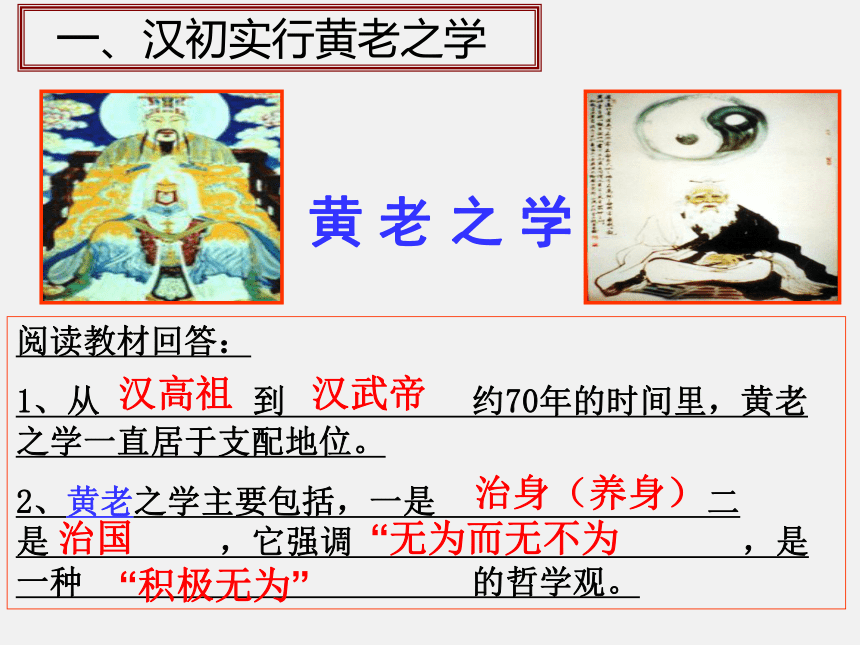

黄 老 之 学

阅读教材回答:

1、从 到 约70年的时间里,黄老之学一直居于支配地位。

2、黄老之学主要包括,一是 二是 ,它强调 ,是一种 的哲学观。

汉高祖

汉武帝

治身(养身)

治国

“无为而无不为

“积极无为”

一、汉初实行黄老之学

2、 对西汉初年黄老之学“无为而治”思想的理解正确的是

A.要求统治者以“清静无为”的方式稳定统治

B.要求统治者不要统治人民

C.要求统治者无所作为,享受荣华

D.要求统治者把人民的疾苦放在首位

练一练

1、下列观点与黄老之学相符的有

①人只能顺从自然,无法发挥主观能动作用 ②倡导“待时而动” ③倡导“因时制宜” ④强调“无为而无不为”

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

思考:西汉初为什么采用黄老之学?

汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。高祖乃令民得卖子,就食蜀、汉。天下既定,民亡盖臧,自天子不能具醇驷(同一颜色的四匹马),而将相或乘牛车。

——《汉书·食货志》

阅读材料回答:汉初为什么要推行黄老之学?

(陆贾): “居马上得之,宁可以马上治之乎?且汤武逆取而以顺守之,文武并用,长久之术也……向使秦已并天下,行仁义,法先圣,陛下安得而有之? ” ——《史记·陆贾列传》

经济残破,百废待兴

吸取秦亡教训,巩固统治

一、汉初实行黄老之学

材料:都鄙廪庾(lǐn yǔ)皆满,而府库余货财,京师之钱累巨万,贯朽而不可校(jiaò),太仓之粟,陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食”。

——《史记·平准书》

经济发展、国力强盛

阅读材料回答:汉初推行黄老之学后效果如何?

一、汉初实行黄老之学

汉武帝:16岁登基,21岁亲政

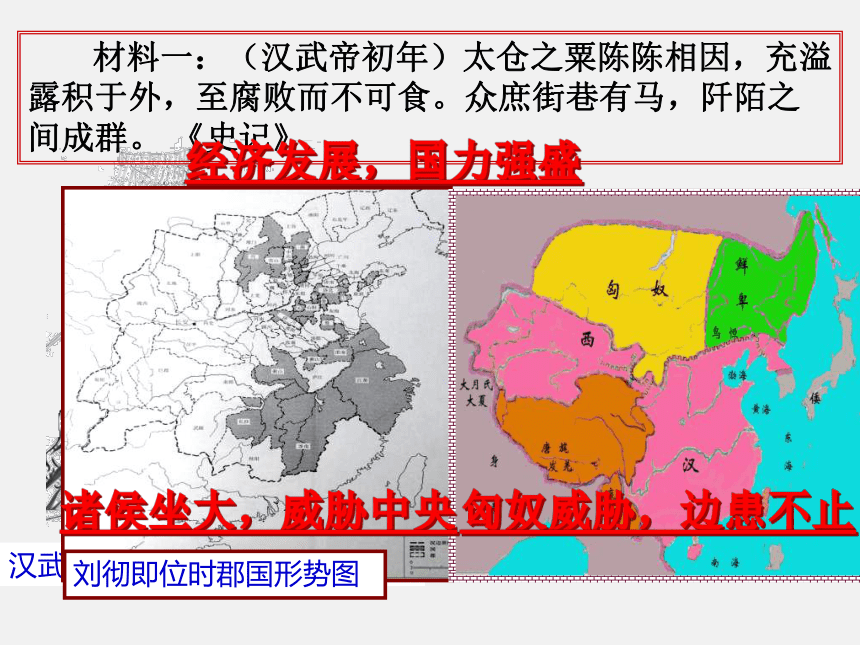

材料一:(汉武帝初年)太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败而不可食。众庶街巷有马,阡陌之间成群。 《史记》

经济发展,国力强盛

刘彻即位时郡国形势图

诸侯坐大,威胁中央

匈奴威胁,边患不止

“汉家庶事草创,加四夷侵陵中国,朕不变更制度,后世无法”。

政治:

经济:

军事:

思想?

中朝、

察举

推恩、

盐铁官营

治理黄河

大败匈奴;派张骞出使西域

刺史、

有为?

罢黜百家、独尊儒术

1、董仲舒生平(前179 ——前104年)

汉代儒学代表、大学问家、创新儒学体系

受赏识、为官

著作《春秋繁露》《举贤良对策》

是使儒家思想成为我国传统文化主流思想的关键人物

二、罢黜百家,独尊儒术

材料一:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方……臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。 ——《汉书·董仲舒传》

内容:1)“大一统思想”,

“罢黜百家,独尊儒术”。

2、董仲舒的新儒学体系内容

材料二: “天子受命于天,天下受命于天子。”

“屈民而伸君,屈君而伸天,春秋之大义也。”

“与天同者,大治”,天降祥瑞;“与天异者,大乱”,天降灾祸。“以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。”—《春秋繁露》

内容:2)“天人感应”,

“君权神授”。

材料三:“三纲五常”渊源孔子提出君君臣臣、父父子子和仁义礼智等伦理道德观念。孟子提出“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”的“五伦”道德规范。董仲舒按照他的大道“贵阳而贱阴”的阳尊阴卑理论,对五伦观念作了进一步发挥,提出三纲原理和五常之道以维持社会稳定和人际关系和谐。从宋代朱熹开始,三纲五常常用。

? ——《中国古代三纲五常》

内容:3)“三纲五常”

“春秋大一统” “罢黜百家,独尊儒术”

——思想统一,适应加强中央集权需要(思想文化专制)

“天人感应”, “君权神授”

——神化君权,加强君权的需要(仁政)

“三纲五常”的伦理道德

——巩固君权、稳定统治秩序的需要(礼)

2、董仲舒的新儒学体系内容

—最主要的发挥和创新

(1)新儒学“新” ?

形成:依据《公羊春秋》学说,融合阴阳家、黄老之学以及法家思想而形成的具有时代特色新儒学体系。

特点:①以儒学为基础,兼采各家 ②外儒内法 ③具神学色彩

先秦之儒和董仲舒之新儒的区别

先秦之儒 董仲舒之新儒

著作 《论语》 《公羊春秋》

理论基础 仁、礼 天人感应

思想来源 儒学 阴阳、黄老、法家

与统治者关系 批判时政 维护统治

董仲舒的“天人感应”学说

天

头

地

日月

雷霆

江河

金石

草木

阴晴风雨

足

眼睛

声音

血脉

骨节

毛发

喜怒哀乐

都是“天人感应”惹的祸

公元前135年4月,长陵高园殿发生火灾;6月,辽东高庙又发生了火灾。正在家里养病的董仲舒听到这两件事,心里惴惴不安,连忙抱病给汉武帝写了一份奏章,大谈“天人感应”,说汉高祖庙园失火,是天对当时政治不满,有意降祸人间。他的草稿刚写好,恰巧中大夫主父偃来看他。主父偃也是个精通孔孟学说的人,他当了官后,便搜刮民财,敲诈勒索,无恶不作。他平时与董仲舒也不合,于是便把董仲舒的草稿送给汉武帝。汉武帝看后,大发雷霆,召集使臣商讨对付的办法。当时,董仲舒有个弟子叫吕步舒,也参加了讨论。他不知道这份奏章是自己老师写的,因此慷慨陈词,要求杀掉写奏章的人。董仲舒被关进了监狱。后来,吕步舒知道了真相,百般营救,董仲舒才出了狱。此后整整十年,他都没有得到汉武帝的起用。

积极方面:

①政治:儒学占统治地位,有利于巩固大一统国家和稳定统治秩序。

②思想:儒学成为各级学校必修的内容和朝廷选官德考查标准,确立了在中国传统文化中的主流地位。

消极方面:

儒学独尊,遏制了思想的自由发展

二、罢黜百家,独尊儒术

影响:

新儒学适应了封建统治的需要,为汉武帝采用

汉武帝的尊儒措施:

a 起用文学儒士参政

b 兴办太学、建立地方教育系统,

让天下文士都学儒家经典

教科书:儒家经典—五经 教官:五经博士

——儒学垄断教育

官办最高学府:太学,考试合格做官

——凭儒学入仕,提高儒学的地位

地方教育系统:郡县立学校

——儒学在民间独尊

汉代教育

有人认为:就其实质而言,“罢黜百家,独尊儒术”与秦朝的“焚书坑儒”是相同的。

请回答:你认为上述观点是否有道理?

实质:是一种思想文化专制。

汉初 经济残破

休养生息

黄老思想无为而治

武帝时 国力渐强

罢黜百家,独尊儒术

巩固大一统促经济发展

不甘无为淘汰黄老

适应并促进

利集权、制地方

小结

3、汉武帝时的思想大一统是由哪种思想实现的( )

A.孔子的儒学

B.孟子的儒学

C.黄老之学

D.董仲舒的新儒学

4、董仲舒的新儒学有限制君主权力过度膨胀作用的是( )

A.“天人感应”

B.“罢黜百家,独尊儒术”

C.“君权神授”

D.“制天命而用之”

D

A

5、汉武帝“独尊儒术”,主要是利用儒家的( )

A.“已所不欲,勿施于人”的主张 B.“民贵君轻”的主张

C.“性善论”

D.“大一统”的思想

6、董仲舒对儒学做了较大的改造,其本质意图是( )

A.向汉武帝谋求高官厚禄

B.发扬光大儒学

C.提醒当权者要实行仁政

D.使儒学适应政治统一的需要

D

D

7、新儒学与先秦儒学的主要区别是( )

A.强调实行“仁政”

B.提出“以政为德”说

C.提出“天人感应”说

D.提出“民贵君轻”论

8、“罢黜百家,独尊儒术”局面形成,最主要的意义是( )

A.有利于巩固中央集权

B.促进了儒家文化的发展

C.推行了礼治德化教育

D.发展了中国传统文化

C

时期 代表人物 核心思想 地位

创立

(春秋)

发展

(战国)

孔子

孟子

荀子

仁和礼

仁政

礼法并施

不受重视

显学

但不被采用

复习导入

它怎样成为中国传统文化的主流思想??

第3课

汉代的思想大一统

百家争鸣

法家

春秋

战国

秦

前221

汉

前206

儒学独尊

前140

一个王朝 一个帝王 一个读书人

西汉(前202-公元9年)

汉武帝(前156-87年)

董仲舒(前179-104年)

黄老之学

时空线索

黄 老 之 学

阅读教材回答:

1、从 到 约70年的时间里,黄老之学一直居于支配地位。

2、黄老之学主要包括,一是 二是 ,它强调 ,是一种 的哲学观。

汉高祖

汉武帝

治身(养身)

治国

“无为而无不为

“积极无为”

一、汉初实行黄老之学

2、 对西汉初年黄老之学“无为而治”思想的理解正确的是

A.要求统治者以“清静无为”的方式稳定统治

B.要求统治者不要统治人民

C.要求统治者无所作为,享受荣华

D.要求统治者把人民的疾苦放在首位

练一练

1、下列观点与黄老之学相符的有

①人只能顺从自然,无法发挥主观能动作用 ②倡导“待时而动” ③倡导“因时制宜” ④强调“无为而无不为”

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

思考:西汉初为什么采用黄老之学?

汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。高祖乃令民得卖子,就食蜀、汉。天下既定,民亡盖臧,自天子不能具醇驷(同一颜色的四匹马),而将相或乘牛车。

——《汉书·食货志》

阅读材料回答:汉初为什么要推行黄老之学?

(陆贾): “居马上得之,宁可以马上治之乎?且汤武逆取而以顺守之,文武并用,长久之术也……向使秦已并天下,行仁义,法先圣,陛下安得而有之? ” ——《史记·陆贾列传》

经济残破,百废待兴

吸取秦亡教训,巩固统治

一、汉初实行黄老之学

材料:都鄙廪庾(lǐn yǔ)皆满,而府库余货财,京师之钱累巨万,贯朽而不可校(jiaò),太仓之粟,陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食”。

——《史记·平准书》

经济发展、国力强盛

阅读材料回答:汉初推行黄老之学后效果如何?

一、汉初实行黄老之学

汉武帝:16岁登基,21岁亲政

材料一:(汉武帝初年)太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败而不可食。众庶街巷有马,阡陌之间成群。 《史记》

经济发展,国力强盛

刘彻即位时郡国形势图

诸侯坐大,威胁中央

匈奴威胁,边患不止

“汉家庶事草创,加四夷侵陵中国,朕不变更制度,后世无法”。

政治:

经济:

军事:

思想?

中朝、

察举

推恩、

盐铁官营

治理黄河

大败匈奴;派张骞出使西域

刺史、

有为?

罢黜百家、独尊儒术

1、董仲舒生平(前179 ——前104年)

汉代儒学代表、大学问家、创新儒学体系

受赏识、为官

著作《春秋繁露》《举贤良对策》

是使儒家思想成为我国传统文化主流思想的关键人物

二、罢黜百家,独尊儒术

材料一:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方……臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。 ——《汉书·董仲舒传》

内容:1)“大一统思想”,

“罢黜百家,独尊儒术”。

2、董仲舒的新儒学体系内容

材料二: “天子受命于天,天下受命于天子。”

“屈民而伸君,屈君而伸天,春秋之大义也。”

“与天同者,大治”,天降祥瑞;“与天异者,大乱”,天降灾祸。“以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。”—《春秋繁露》

内容:2)“天人感应”,

“君权神授”。

材料三:“三纲五常”渊源孔子提出君君臣臣、父父子子和仁义礼智等伦理道德观念。孟子提出“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”的“五伦”道德规范。董仲舒按照他的大道“贵阳而贱阴”的阳尊阴卑理论,对五伦观念作了进一步发挥,提出三纲原理和五常之道以维持社会稳定和人际关系和谐。从宋代朱熹开始,三纲五常常用。

? ——《中国古代三纲五常》

内容:3)“三纲五常”

“春秋大一统” “罢黜百家,独尊儒术”

——思想统一,适应加强中央集权需要(思想文化专制)

“天人感应”, “君权神授”

——神化君权,加强君权的需要(仁政)

“三纲五常”的伦理道德

——巩固君权、稳定统治秩序的需要(礼)

2、董仲舒的新儒学体系内容

—最主要的发挥和创新

(1)新儒学“新” ?

形成:依据《公羊春秋》学说,融合阴阳家、黄老之学以及法家思想而形成的具有时代特色新儒学体系。

特点:①以儒学为基础,兼采各家 ②外儒内法 ③具神学色彩

先秦之儒和董仲舒之新儒的区别

先秦之儒 董仲舒之新儒

著作 《论语》 《公羊春秋》

理论基础 仁、礼 天人感应

思想来源 儒学 阴阳、黄老、法家

与统治者关系 批判时政 维护统治

董仲舒的“天人感应”学说

天

头

地

日月

雷霆

江河

金石

草木

阴晴风雨

足

眼睛

声音

血脉

骨节

毛发

喜怒哀乐

都是“天人感应”惹的祸

公元前135年4月,长陵高园殿发生火灾;6月,辽东高庙又发生了火灾。正在家里养病的董仲舒听到这两件事,心里惴惴不安,连忙抱病给汉武帝写了一份奏章,大谈“天人感应”,说汉高祖庙园失火,是天对当时政治不满,有意降祸人间。他的草稿刚写好,恰巧中大夫主父偃来看他。主父偃也是个精通孔孟学说的人,他当了官后,便搜刮民财,敲诈勒索,无恶不作。他平时与董仲舒也不合,于是便把董仲舒的草稿送给汉武帝。汉武帝看后,大发雷霆,召集使臣商讨对付的办法。当时,董仲舒有个弟子叫吕步舒,也参加了讨论。他不知道这份奏章是自己老师写的,因此慷慨陈词,要求杀掉写奏章的人。董仲舒被关进了监狱。后来,吕步舒知道了真相,百般营救,董仲舒才出了狱。此后整整十年,他都没有得到汉武帝的起用。

积极方面:

①政治:儒学占统治地位,有利于巩固大一统国家和稳定统治秩序。

②思想:儒学成为各级学校必修的内容和朝廷选官德考查标准,确立了在中国传统文化中的主流地位。

消极方面:

儒学独尊,遏制了思想的自由发展

二、罢黜百家,独尊儒术

影响:

新儒学适应了封建统治的需要,为汉武帝采用

汉武帝的尊儒措施:

a 起用文学儒士参政

b 兴办太学、建立地方教育系统,

让天下文士都学儒家经典

教科书:儒家经典—五经 教官:五经博士

——儒学垄断教育

官办最高学府:太学,考试合格做官

——凭儒学入仕,提高儒学的地位

地方教育系统:郡县立学校

——儒学在民间独尊

汉代教育

有人认为:就其实质而言,“罢黜百家,独尊儒术”与秦朝的“焚书坑儒”是相同的。

请回答:你认为上述观点是否有道理?

实质:是一种思想文化专制。

汉初 经济残破

休养生息

黄老思想无为而治

武帝时 国力渐强

罢黜百家,独尊儒术

巩固大一统促经济发展

不甘无为淘汰黄老

适应并促进

利集权、制地方

小结

3、汉武帝时的思想大一统是由哪种思想实现的( )

A.孔子的儒学

B.孟子的儒学

C.黄老之学

D.董仲舒的新儒学

4、董仲舒的新儒学有限制君主权力过度膨胀作用的是( )

A.“天人感应”

B.“罢黜百家,独尊儒术”

C.“君权神授”

D.“制天命而用之”

D

A

5、汉武帝“独尊儒术”,主要是利用儒家的( )

A.“已所不欲,勿施于人”的主张 B.“民贵君轻”的主张

C.“性善论”

D.“大一统”的思想

6、董仲舒对儒学做了较大的改造,其本质意图是( )

A.向汉武帝谋求高官厚禄

B.发扬光大儒学

C.提醒当权者要实行仁政

D.使儒学适应政治统一的需要

D

D

7、新儒学与先秦儒学的主要区别是( )

A.强调实行“仁政”

B.提出“以政为德”说

C.提出“天人感应”说

D.提出“民贵君轻”论

8、“罢黜百家,独尊儒术”局面形成,最主要的意义是( )

A.有利于巩固中央集权

B.促进了儒家文化的发展

C.推行了礼治德化教育

D.发展了中国传统文化

C

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣