2006年广东省实验区中考化学试卷评价报告及2007年命题展望[下学期]

文档属性

| 名称 | 2006年广东省实验区中考化学试卷评价报告及2007年命题展望[下学期] |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 23.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2007-01-18 11:56:00 | ||

图片预览

文档简介

2006年广东省实验区中考化学试卷评价报告及2007年命题展望

第一部分 2006年中考化学试卷评价报告

本报告参考《全日制义务教育化学课程标准(实验稿)》和《广东省基础教育课程实验区2006年初中化学科高中阶段学校招生考试说明》,在对我市3万6千多名考生参加《广东省2006年初中毕业生学业考试(实验区)化学试卷》(以下简称〈实验卷〉)考试,答卷抽样的基础上,进行评价。具体评价内容如下:

一、命题指导思想

(一)命题依据是教育部制定的《全日制义务教育化学课程标准(实验稿)》和《广东省基础教育课程实验区2006年初中化学科高中阶段学校招生考试说明》,但不拘泥于某单一的教材版本。

(二)体现高中阶段招生考试的选拔功能。

(三)重点考查基础的化学知识和技能,基本的方法和价值观,也考查学生对化学与社会生活、化学与科学技术相互关系的理解。对运用化学知识分析和解决实际问题的能力要求比较高,考查内容不受教材的制约。

二、试卷评价

(一)试卷结构

今年省实验卷分为第I、II卷,第I卷为客观题,第II卷为主观题,共五大题,25小题,试卷共8页,考试时间为80分钟。试卷设计规范,考试性质、考试时间和分值说明准确齐全,版面清晰,整卷的大题和小题统一编号,题目与解答除第19题外不跨页。

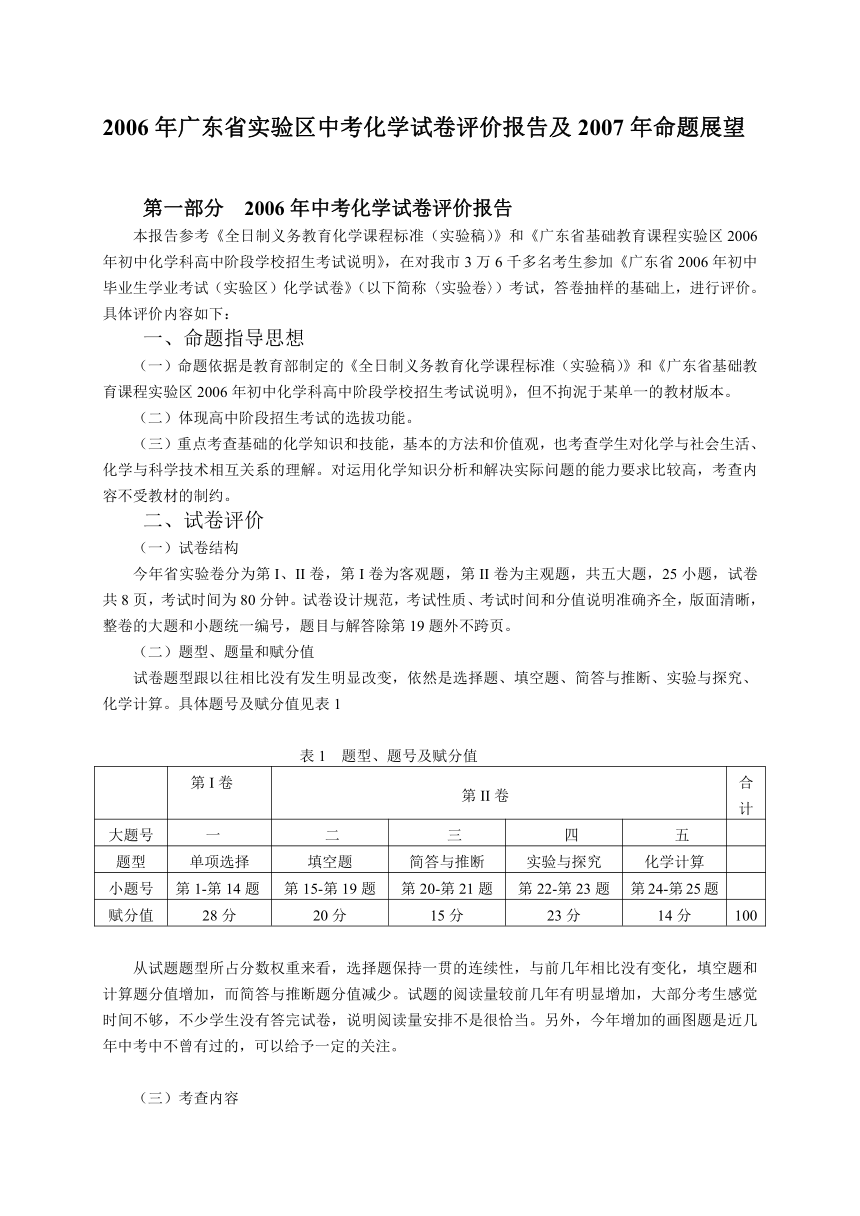

(二)题型、题量和赋分值

试卷题型跟以往相比没有发生明显改变,依然是选择题、填空题、简答与推断、实验与探究、化学计算。具体题号及赋分值见表1

表1 题型、题号及赋分值

第I卷 第II卷 合计

大题号 一 二 三 四 五

题型 单项选择 填空题 简答与推断 实验与探究 化学计算

小题号 第1-第14题 第15-第19题 第20-第21题 第22-第23题 第24-第25题

赋分值 28分 20分 15分 23分 14分 100

从试题题型所占分数权重来看,选择题保持一贯的连续性,与前几年相比没有变化,填空题和计算题分值增加,而简答与推断题分值减少。试题的阅读量较前几年有明显增加,大部分考生感觉时间不够,不少学生没有答完试卷,说明阅读量安排不是很恰当。另外,今年增加的画图题是近几年中考中不曾有过的,可以给予一定的关注。

(三)考查内容

试卷考查的知识点较全面,基本覆盖新课标中的二级主题。以考查基础知识和基本技能为主,注重考查学生的能力,特别是运用化学知识、化学原理解决实际问题的能力,科学探究的能力、实验设计能力和表达实验过程的能力。对初中化学的核心内容,如气体的制取、金属的性质、常见酸碱盐的性质、溶液的质量分数、燃料的燃烧与利用等作重点考查。但对“双基”的考查不是简单的机械记忆,大部分题目将“双基”置于新的背景下设问,如对燃烧与灭火的考查就不是单纯的记忆,而是以《三国演义》中的“赤壁之战”火烧曹营为载体,将基础知识与鲜活的生活巧妙地联系在一起。试题素材与生活、科学、社会联系紧密(见表2),注意体现学科间的交叉。

表2 试题内容体现化学与STSE联系的特点

题号 分值/分 内容

1 2 活性炭吸臭味

2 2 空气、水污染、酸雨、沙尘暴

4 2 月球土壤成分

6 2 “返青棕叶”中的食品安全

7 2 2005年松花江污染事件

9 2 化学肥料

11 2 煤气安全、营养素

15 3 《三国演义》中的“赤壁之战”火烧曹营

16 3 酸雨

17 4 化肥、微量元素

19 7 钢铁生产

20 5 井水

21(1)(2) 4 化工厂废水

24 4 加碘盐

25 6 人呼出的气体

合计16题 50分

(四)试题的科学性

试题的内容基本上符合《广东省基础教育课程实验区2006年初中化学科高中阶段学校招生考试说明》,但也有个别题目设问不够严谨,题意不够清楚。如22题对蜡烛燃烧的探究。其中有“取一较长的细玻璃管,用湿冷毛巾包住中部,将玻璃管下端插入焰心,上端试用火焰点燃”。问现象是什么?由于平分标准为能点燃或不能点燃都给分,因此,不能有效地考查学生真正的知识掌握情况。第24题中“加碘盐的质量等级为二级”,实际上市场上出售的加碘盐大都为一级,二级在超市里是没有的。另外,试题中的计算过于繁琐,这在现阶段的初中化学考试中出现,不是非常恰当。

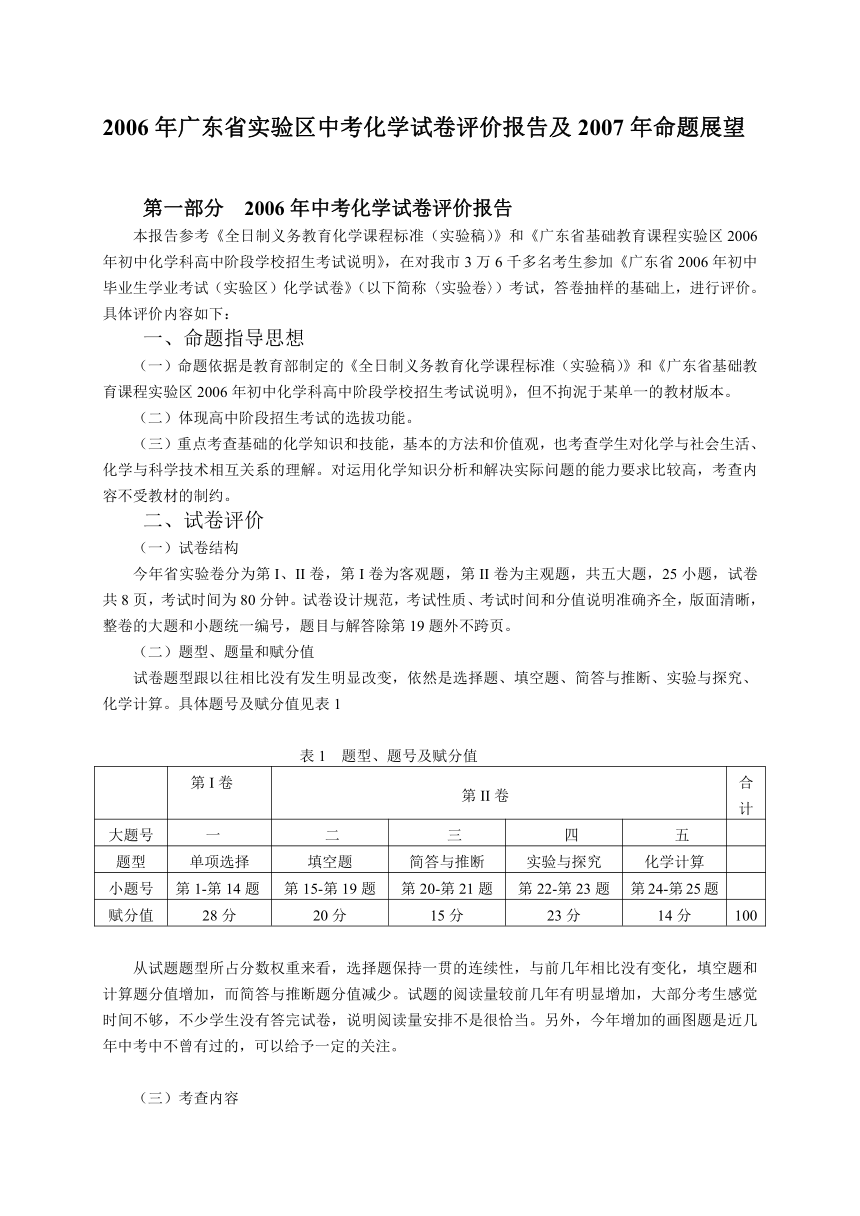

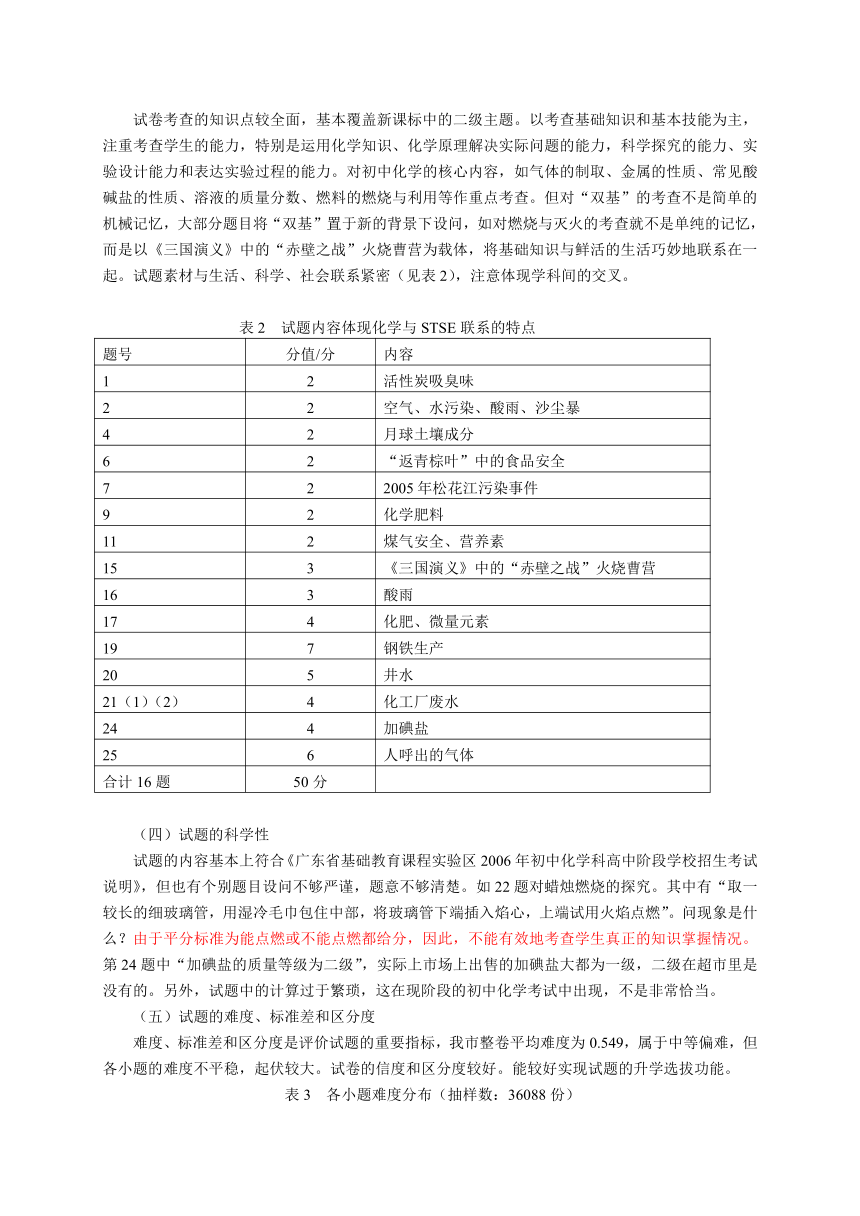

(五)试题的难度、标准差和区分度

难度、标准差和区分度是评价试题的重要指标,我市整卷平均难度为0.549,属于中等偏难,但各小题的难度不平稳,起伏较大。试卷的信度和区分度较好。能较好实现试题的升学选拔功能。

表3 各小题难度分布(抽样数:36088份)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

难度 0.865 0.870 0.975 0.545 0.690 0.56 0.905 0.67 0.875 0.655 0.79 0.645 0.61

题号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

难度 0.555 0.713 0.803 0.52 0.6 0.581 0.564 0.394 0.473 0.443 0.365 0.303

表3 各小题难度分布图

表4 平均难度、标准差和区分度(抽样数:36088份)

项 目 难度 标准差 区分度

整卷难度 难度分布

数 值 0.549 3.2:5.6:1.2 22.85 0.5755

(六)试题的导向性

(1)注重化学与生活、社会、科技的广泛联系。试卷中与STSE结合的试题共50分,例如:第2题的环境保护,第4题月球资源,第6题端午节的食品安全,第9题的化学肥料,第11题的安全生产,第18题的食品防腐剂,第20题的硬水,第24题加碘盐等,这有利于引导化学教学要关注化学知识的应用,注意化学与人类活动的联系,也有利于培养学生正确的世界观和价值观,激发学生学习化学的兴趣。

(2)注重对科学探究能力的考查。例如第18题对苯甲酸的溶解、过滤、结晶的探究,第22题对蜡烛燃烧产物的探究,第23题对二氧化碳气体的制取和该气体与NaOH溶液反应的探究等,这些题目都是忠实于课标而脱离课本的能力考查题,体现了新课程改革的精神,有利于倡导老师们转变教育观念,探索新的教学方法,有利于培养学生的自主学习,有利于培养学生的动手能力和创新精神。因此,这些题目对哪些读死书的考生来讲是很困难的。

(3)注重对阅读能力和表达能力的考查。a.很多题目由于与生产、生活联系紧密,都将问题设置于情景中,因此阅读量非常大(比往年多1/4);b.开放性试题较多,如第17题化肥的检验,第18题溶解、过滤、结晶原因的分析,第22题实验过程的设计、现象的准确描述、原因的分析,第23题中原理、原因、设计过程及画图等对学生的阅读与表达能力要求都非常高。

三、典型试题分析

试卷中有不少题目考查的目的性强,能紧扣新课标,立意新颖,难度适中,既能考查学生基础知识的掌握情况,又能考查学生灵活运用所学知识的能力,信度和区分度好,不失为成功之作,但也有个别题目设计不够严密、难度太大,有超出《广东省基础教育课程实验区2006年初中化学科高中阶段学校招生考试说明》的内容,试题的区分度较低。

(一)好题鉴赏

例1:第2题 今年“世界环境日”的中国主题为:生态安全与环境友好型社会。以下措施能治理相关污染的是( )

A B C D

污染 温室效应 赤潮 酸雨 沙尘暴

防治措施 使用无铅汽油 使用含磷洗衣粉 工厂废气直接排放 植树造林

例2:第15题 《三国演义》中的“赤壁之战”,曹操率百万水师乘船横渡长江,声势浩大,却被周瑜的火攻和孔明“借”来的东风打得大败而逃。用燃烧三要素回答以下问题:

(1)周瑜使用的“火箭”射进曹军的连环木船上,“火箭”能使木船着火的原因是 。

(2)起火后曹军的部分船只逃脱,这些船只没有被烧的原因是: 。

(3)孔明“借”来的东风不仅使火吹向曹军,为燃烧提供了 ,使火势烧得更旺。

这两个题所考查的知识点是初中化学中重要的内容,是课标中明确要求的考点, 试题设计的容量适当,选取的载体较为新颖,在大家熟悉的问题情景中考查了学生对知识的认识和理解。这样的试题代表未来中考命题的方向,值得广大老师和考生关注和期待。

(二)疑难困惑

例如:第21题 某化工厂排放的废水透明、澄清、略带蓝色。一同学取少量废水,加入过量的盐酸,有不溶于稀硝酸的白色沉淀生成。过滤,将所得的滤液分成两份,一份滤液中加入稀硫酸,也有不溶于稀硝酸的白色沉淀生成;另一份滤液中加入氢氧化钠溶液,产生蓝色沉淀。试回答:

(1)加入过量的盐酸,生成的白色沉淀是 ;生成的蓝色沉淀是 。

(2)废水一定含有的物质是 (填编号)

A. 氯化物 B. 硫酸盐 C. 硝酸盐 D. 碳酸盐

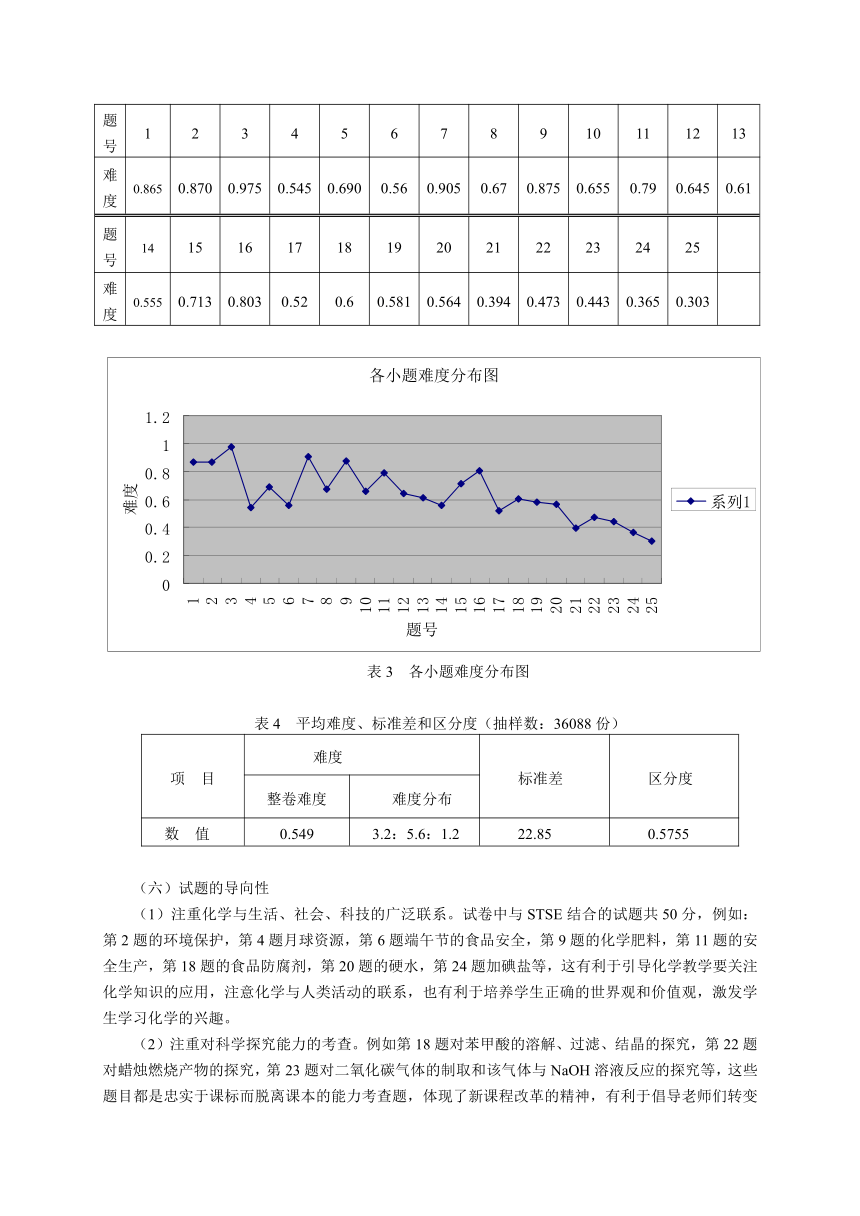

(3)该同学设计了一个从废水中除去重金属离子的实验方案如下[已知白色的Fe(OH)2固体在潮湿的空气中可生成红褐色的Fe(OH)3]

①金属X为 ,固体A中一定含有的物质为(写化学式) 。

②B溶液中的溶质一定含有 和 (填序号字母)

A. K2CO3 B. Fe(NO3)2 C. MgCl2 D. Ba(NO3)2

③第IV 步反应的化学方程式为 。

这个试题中除了要知道氢氧化铜是蓝色沉淀外,关键是要知道盐酸盐、硫酸盐、硝酸盐、碳酸盐在水中和在稀硝酸中的溶解情况,这显然是高中知识的下放,有超出《广东省基础教育课程实验区2006年初中化学科高中阶段学校招生考试说明》的嫌疑。而(3)中有过量反应物问题,还要用到反应后的生成物继续反应的知识。本题中知识的综合性强,过程复杂,难点集中,而题目给的信息很少,可以说,这是接近高考难度的试题,现在拿来考初中学生,本人认为是很不合适的,也违背了新课程教学改革的方向。它将对初中化学教学产生不良的导向作用,会引导老师们重新走上偏、难、繁的教学模式。

四、对命题的几点建议

(1)提高命题的科学性,要反复推敲,严格审查,避免对试题产生歧义。

(2)减少死记硬背的内容,在情景中考查学生的“双基”。增加试题的知识覆盖面,防止考生猜题押题(如今年的试题中对二氧化碳的考查过多,与二氧化碳有关系的题有27分之多)。

(3)适当减少试题的阅读量,给学生充分的思考时间。

(4)降低试题的难度,使难度保持在0.63左右,要控制那些综合性强、阅读量特别大,难点集中的试题题量。降低计算题难度,减少繁琐计算,减轻学生的学习负担。

(5)命题人员要充分理解新课程的思想,准确把握课程内容标准,保证命题人员、上课老师和学生对考试标准理解的一致性,不出超出《广东省基础教育课程实验区2006年初中化学科高中阶段学校招生考试说明》的偏题,从而更好地发挥考试评价对初中教学的正确导向作用。

第二部分 对07年中考的展望和化学教学的建议

(一)命题将更趋向科学素养的全面检测,关注基础知识和基本技能的同时,还要关注过程与方法。教师要树立新课标的教学理念,加强学法指导,老师要多进行教学反思。

分析近年来各地实验区的中考试题就不难看出,考试越来越强调学生能力的考查,强调方法和过程的考查,这是命题的趋势,也是新课程改革的要求。老师首先要更新观念,加强对新课程标准的学习和研究,用新的思想去组织课堂教学,采取灵活多样的形式实施教学目标,为师者不能一味向学生灌输死的知识,而要加强学习方法的指导,提高学生的科学素养。老师们要多进行课后反思,反思方法是否恰当、教学设计是否合理、反思知识的传授与学习方法的指导是否有机地结合等等。

(二)命题将紧扣课标和考试说明,但不拘泥于一种单一的课本。老师们在教学中要扎扎实实抓基础知识的教学。

由于今年中考试题的难度大,出现了较多的与高中课程紧密联系的试题、探究性试题,甚至还有课标上未要求掌握的内容,于是,部分老师又开始怀疑新课程教学思想,又会不自觉回到大而全,繁而难的老路上。其实,今年试题中存在的问题多,07年的命题肯定就会比较慎重,从学生的失分情况分析,我们发现,学生在物质的变化与性质、物质的分类等概念;元素符号、化学式、化学方程式等化学用语;氧气、二氧化碳、金属、常见的酸与碱等化合物;以及化学计算等基础知识考点上的失分是相当严重的。在教学过程中应该立足初中化学的知识主体,参考不同版本的教材,仔细分析对比,灵活应用。如果老师们确保双基的教学质量,让学生形成一定的能力,做到做一题会一类,考试成绩就有了可靠的保障。

(三)化学素养的考查依然是命题的重要目的之一,老师们要在教学过程中系统培养学生良好的解题习惯。

从考试答卷反馈看,因非智力因素失分严重,例如化学用语书写不规范,不按要求作答,书写中的错别字,回答问题不完整,计算题步骤不符合要求等情况在考生中非常普遍。因此,在平时的教学中,教师们要有意识地培养学生认真审题、规范答题的好习惯,如平时练习中就可以适当加强阅读题的训练,要求学生对试题中的关键字、关键词、关键句作好标记,从而帮助理解题意。对学生出现的错别字、化学用语的错误要从严要求,及时纠正,如平时的各种测验中对上述情况扣分要从严。我在以前的高中教学中就常常为学生的化学用语书写不规范而烦恼,为了纠正学生的不良习惯,高中老师花费了大量的时间和精力,但效果仍然不佳,因为不良习惯一但形成思维定势,是很难纠正的。鉴于此,我希望在以后的中考评卷时,对化学用语等方面要从严要求,为初中化学的教与学确立明确的导向,哪怕因此会暂时影响中考的平均分,但从学生的长远发展和高中阶段的教学来讲,是很有好处的。

(四)化学与生活、化学与社会、化学与最新科技、化学与健康、化学与环境、初中与高中的衔接内容等依然是命题的热点,在情景中再现简单的知识原理还将是命题的方向。老师们在教学中要将的化学知识与社会生活紧紧联系在一起,激发学生的学习兴趣,启发学生去思考,培养学生的表达能力。

新课程标准的基本理念就是知识来至生活,知识运用、服务于社会。中考命题强调将基础知识、基本技能的考查置于各种实际问题情景中,强调试题与社会、生活以及自然的联系。只有在教与学中联系身边发生的一切,增强知识的应用和实践,将枯燥的理论知识置于多彩的社会和鲜活的大自然中,才能在中考中取得好是成绩。教学中要认真指导学生对已有的知识进行整理,形成知识网络,使知识易于再现和迁移,从而提高学生解答综合性强的试题的能力。要针对这类试题进行专题练习,在练习中启发学生学会通过某一特定信息,获取更深层次的信息,达到触类旁通、举一反三的目的。

一年一度的中考总会给我们留下许多思考,教育在改革,中考也在改革,那么,我们的教法和学生的学习方法也必须跟上时代的步伐,而学生的学习方式和习惯常常受老师教法的制约,在教学中只有善于启发、引导学生去感悟有关的化学知识的内在规律,才能实现知识向能力的转化。只要老师们狠抓基础,注重知识的应用,重视培养学生良好的学习习惯,就一定能真正提高学生的能力,也一定能在中考中取得好的成绩。

2006年11月

废水

固体A

固体B

白色沉淀

溶液C

红褐色固体

不溶于稀硝酸的白色沉淀

过量金属x

NaOH溶液(II)

空气中(III)

Na2SO4溶液

(IV)

第一部分 2006年中考化学试卷评价报告

本报告参考《全日制义务教育化学课程标准(实验稿)》和《广东省基础教育课程实验区2006年初中化学科高中阶段学校招生考试说明》,在对我市3万6千多名考生参加《广东省2006年初中毕业生学业考试(实验区)化学试卷》(以下简称〈实验卷〉)考试,答卷抽样的基础上,进行评价。具体评价内容如下:

一、命题指导思想

(一)命题依据是教育部制定的《全日制义务教育化学课程标准(实验稿)》和《广东省基础教育课程实验区2006年初中化学科高中阶段学校招生考试说明》,但不拘泥于某单一的教材版本。

(二)体现高中阶段招生考试的选拔功能。

(三)重点考查基础的化学知识和技能,基本的方法和价值观,也考查学生对化学与社会生活、化学与科学技术相互关系的理解。对运用化学知识分析和解决实际问题的能力要求比较高,考查内容不受教材的制约。

二、试卷评价

(一)试卷结构

今年省实验卷分为第I、II卷,第I卷为客观题,第II卷为主观题,共五大题,25小题,试卷共8页,考试时间为80分钟。试卷设计规范,考试性质、考试时间和分值说明准确齐全,版面清晰,整卷的大题和小题统一编号,题目与解答除第19题外不跨页。

(二)题型、题量和赋分值

试卷题型跟以往相比没有发生明显改变,依然是选择题、填空题、简答与推断、实验与探究、化学计算。具体题号及赋分值见表1

表1 题型、题号及赋分值

第I卷 第II卷 合计

大题号 一 二 三 四 五

题型 单项选择 填空题 简答与推断 实验与探究 化学计算

小题号 第1-第14题 第15-第19题 第20-第21题 第22-第23题 第24-第25题

赋分值 28分 20分 15分 23分 14分 100

从试题题型所占分数权重来看,选择题保持一贯的连续性,与前几年相比没有变化,填空题和计算题分值增加,而简答与推断题分值减少。试题的阅读量较前几年有明显增加,大部分考生感觉时间不够,不少学生没有答完试卷,说明阅读量安排不是很恰当。另外,今年增加的画图题是近几年中考中不曾有过的,可以给予一定的关注。

(三)考查内容

试卷考查的知识点较全面,基本覆盖新课标中的二级主题。以考查基础知识和基本技能为主,注重考查学生的能力,特别是运用化学知识、化学原理解决实际问题的能力,科学探究的能力、实验设计能力和表达实验过程的能力。对初中化学的核心内容,如气体的制取、金属的性质、常见酸碱盐的性质、溶液的质量分数、燃料的燃烧与利用等作重点考查。但对“双基”的考查不是简单的机械记忆,大部分题目将“双基”置于新的背景下设问,如对燃烧与灭火的考查就不是单纯的记忆,而是以《三国演义》中的“赤壁之战”火烧曹营为载体,将基础知识与鲜活的生活巧妙地联系在一起。试题素材与生活、科学、社会联系紧密(见表2),注意体现学科间的交叉。

表2 试题内容体现化学与STSE联系的特点

题号 分值/分 内容

1 2 活性炭吸臭味

2 2 空气、水污染、酸雨、沙尘暴

4 2 月球土壤成分

6 2 “返青棕叶”中的食品安全

7 2 2005年松花江污染事件

9 2 化学肥料

11 2 煤气安全、营养素

15 3 《三国演义》中的“赤壁之战”火烧曹营

16 3 酸雨

17 4 化肥、微量元素

19 7 钢铁生产

20 5 井水

21(1)(2) 4 化工厂废水

24 4 加碘盐

25 6 人呼出的气体

合计16题 50分

(四)试题的科学性

试题的内容基本上符合《广东省基础教育课程实验区2006年初中化学科高中阶段学校招生考试说明》,但也有个别题目设问不够严谨,题意不够清楚。如22题对蜡烛燃烧的探究。其中有“取一较长的细玻璃管,用湿冷毛巾包住中部,将玻璃管下端插入焰心,上端试用火焰点燃”。问现象是什么?由于平分标准为能点燃或不能点燃都给分,因此,不能有效地考查学生真正的知识掌握情况。第24题中“加碘盐的质量等级为二级”,实际上市场上出售的加碘盐大都为一级,二级在超市里是没有的。另外,试题中的计算过于繁琐,这在现阶段的初中化学考试中出现,不是非常恰当。

(五)试题的难度、标准差和区分度

难度、标准差和区分度是评价试题的重要指标,我市整卷平均难度为0.549,属于中等偏难,但各小题的难度不平稳,起伏较大。试卷的信度和区分度较好。能较好实现试题的升学选拔功能。

表3 各小题难度分布(抽样数:36088份)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

难度 0.865 0.870 0.975 0.545 0.690 0.56 0.905 0.67 0.875 0.655 0.79 0.645 0.61

题号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

难度 0.555 0.713 0.803 0.52 0.6 0.581 0.564 0.394 0.473 0.443 0.365 0.303

表3 各小题难度分布图

表4 平均难度、标准差和区分度(抽样数:36088份)

项 目 难度 标准差 区分度

整卷难度 难度分布

数 值 0.549 3.2:5.6:1.2 22.85 0.5755

(六)试题的导向性

(1)注重化学与生活、社会、科技的广泛联系。试卷中与STSE结合的试题共50分,例如:第2题的环境保护,第4题月球资源,第6题端午节的食品安全,第9题的化学肥料,第11题的安全生产,第18题的食品防腐剂,第20题的硬水,第24题加碘盐等,这有利于引导化学教学要关注化学知识的应用,注意化学与人类活动的联系,也有利于培养学生正确的世界观和价值观,激发学生学习化学的兴趣。

(2)注重对科学探究能力的考查。例如第18题对苯甲酸的溶解、过滤、结晶的探究,第22题对蜡烛燃烧产物的探究,第23题对二氧化碳气体的制取和该气体与NaOH溶液反应的探究等,这些题目都是忠实于课标而脱离课本的能力考查题,体现了新课程改革的精神,有利于倡导老师们转变教育观念,探索新的教学方法,有利于培养学生的自主学习,有利于培养学生的动手能力和创新精神。因此,这些题目对哪些读死书的考生来讲是很困难的。

(3)注重对阅读能力和表达能力的考查。a.很多题目由于与生产、生活联系紧密,都将问题设置于情景中,因此阅读量非常大(比往年多1/4);b.开放性试题较多,如第17题化肥的检验,第18题溶解、过滤、结晶原因的分析,第22题实验过程的设计、现象的准确描述、原因的分析,第23题中原理、原因、设计过程及画图等对学生的阅读与表达能力要求都非常高。

三、典型试题分析

试卷中有不少题目考查的目的性强,能紧扣新课标,立意新颖,难度适中,既能考查学生基础知识的掌握情况,又能考查学生灵活运用所学知识的能力,信度和区分度好,不失为成功之作,但也有个别题目设计不够严密、难度太大,有超出《广东省基础教育课程实验区2006年初中化学科高中阶段学校招生考试说明》的内容,试题的区分度较低。

(一)好题鉴赏

例1:第2题 今年“世界环境日”的中国主题为:生态安全与环境友好型社会。以下措施能治理相关污染的是( )

A B C D

污染 温室效应 赤潮 酸雨 沙尘暴

防治措施 使用无铅汽油 使用含磷洗衣粉 工厂废气直接排放 植树造林

例2:第15题 《三国演义》中的“赤壁之战”,曹操率百万水师乘船横渡长江,声势浩大,却被周瑜的火攻和孔明“借”来的东风打得大败而逃。用燃烧三要素回答以下问题:

(1)周瑜使用的“火箭”射进曹军的连环木船上,“火箭”能使木船着火的原因是 。

(2)起火后曹军的部分船只逃脱,这些船只没有被烧的原因是: 。

(3)孔明“借”来的东风不仅使火吹向曹军,为燃烧提供了 ,使火势烧得更旺。

这两个题所考查的知识点是初中化学中重要的内容,是课标中明确要求的考点, 试题设计的容量适当,选取的载体较为新颖,在大家熟悉的问题情景中考查了学生对知识的认识和理解。这样的试题代表未来中考命题的方向,值得广大老师和考生关注和期待。

(二)疑难困惑

例如:第21题 某化工厂排放的废水透明、澄清、略带蓝色。一同学取少量废水,加入过量的盐酸,有不溶于稀硝酸的白色沉淀生成。过滤,将所得的滤液分成两份,一份滤液中加入稀硫酸,也有不溶于稀硝酸的白色沉淀生成;另一份滤液中加入氢氧化钠溶液,产生蓝色沉淀。试回答:

(1)加入过量的盐酸,生成的白色沉淀是 ;生成的蓝色沉淀是 。

(2)废水一定含有的物质是 (填编号)

A. 氯化物 B. 硫酸盐 C. 硝酸盐 D. 碳酸盐

(3)该同学设计了一个从废水中除去重金属离子的实验方案如下[已知白色的Fe(OH)2固体在潮湿的空气中可生成红褐色的Fe(OH)3]

①金属X为 ,固体A中一定含有的物质为(写化学式) 。

②B溶液中的溶质一定含有 和 (填序号字母)

A. K2CO3 B. Fe(NO3)2 C. MgCl2 D. Ba(NO3)2

③第IV 步反应的化学方程式为 。

这个试题中除了要知道氢氧化铜是蓝色沉淀外,关键是要知道盐酸盐、硫酸盐、硝酸盐、碳酸盐在水中和在稀硝酸中的溶解情况,这显然是高中知识的下放,有超出《广东省基础教育课程实验区2006年初中化学科高中阶段学校招生考试说明》的嫌疑。而(3)中有过量反应物问题,还要用到反应后的生成物继续反应的知识。本题中知识的综合性强,过程复杂,难点集中,而题目给的信息很少,可以说,这是接近高考难度的试题,现在拿来考初中学生,本人认为是很不合适的,也违背了新课程教学改革的方向。它将对初中化学教学产生不良的导向作用,会引导老师们重新走上偏、难、繁的教学模式。

四、对命题的几点建议

(1)提高命题的科学性,要反复推敲,严格审查,避免对试题产生歧义。

(2)减少死记硬背的内容,在情景中考查学生的“双基”。增加试题的知识覆盖面,防止考生猜题押题(如今年的试题中对二氧化碳的考查过多,与二氧化碳有关系的题有27分之多)。

(3)适当减少试题的阅读量,给学生充分的思考时间。

(4)降低试题的难度,使难度保持在0.63左右,要控制那些综合性强、阅读量特别大,难点集中的试题题量。降低计算题难度,减少繁琐计算,减轻学生的学习负担。

(5)命题人员要充分理解新课程的思想,准确把握课程内容标准,保证命题人员、上课老师和学生对考试标准理解的一致性,不出超出《广东省基础教育课程实验区2006年初中化学科高中阶段学校招生考试说明》的偏题,从而更好地发挥考试评价对初中教学的正确导向作用。

第二部分 对07年中考的展望和化学教学的建议

(一)命题将更趋向科学素养的全面检测,关注基础知识和基本技能的同时,还要关注过程与方法。教师要树立新课标的教学理念,加强学法指导,老师要多进行教学反思。

分析近年来各地实验区的中考试题就不难看出,考试越来越强调学生能力的考查,强调方法和过程的考查,这是命题的趋势,也是新课程改革的要求。老师首先要更新观念,加强对新课程标准的学习和研究,用新的思想去组织课堂教学,采取灵活多样的形式实施教学目标,为师者不能一味向学生灌输死的知识,而要加强学习方法的指导,提高学生的科学素养。老师们要多进行课后反思,反思方法是否恰当、教学设计是否合理、反思知识的传授与学习方法的指导是否有机地结合等等。

(二)命题将紧扣课标和考试说明,但不拘泥于一种单一的课本。老师们在教学中要扎扎实实抓基础知识的教学。

由于今年中考试题的难度大,出现了较多的与高中课程紧密联系的试题、探究性试题,甚至还有课标上未要求掌握的内容,于是,部分老师又开始怀疑新课程教学思想,又会不自觉回到大而全,繁而难的老路上。其实,今年试题中存在的问题多,07年的命题肯定就会比较慎重,从学生的失分情况分析,我们发现,学生在物质的变化与性质、物质的分类等概念;元素符号、化学式、化学方程式等化学用语;氧气、二氧化碳、金属、常见的酸与碱等化合物;以及化学计算等基础知识考点上的失分是相当严重的。在教学过程中应该立足初中化学的知识主体,参考不同版本的教材,仔细分析对比,灵活应用。如果老师们确保双基的教学质量,让学生形成一定的能力,做到做一题会一类,考试成绩就有了可靠的保障。

(三)化学素养的考查依然是命题的重要目的之一,老师们要在教学过程中系统培养学生良好的解题习惯。

从考试答卷反馈看,因非智力因素失分严重,例如化学用语书写不规范,不按要求作答,书写中的错别字,回答问题不完整,计算题步骤不符合要求等情况在考生中非常普遍。因此,在平时的教学中,教师们要有意识地培养学生认真审题、规范答题的好习惯,如平时练习中就可以适当加强阅读题的训练,要求学生对试题中的关键字、关键词、关键句作好标记,从而帮助理解题意。对学生出现的错别字、化学用语的错误要从严要求,及时纠正,如平时的各种测验中对上述情况扣分要从严。我在以前的高中教学中就常常为学生的化学用语书写不规范而烦恼,为了纠正学生的不良习惯,高中老师花费了大量的时间和精力,但效果仍然不佳,因为不良习惯一但形成思维定势,是很难纠正的。鉴于此,我希望在以后的中考评卷时,对化学用语等方面要从严要求,为初中化学的教与学确立明确的导向,哪怕因此会暂时影响中考的平均分,但从学生的长远发展和高中阶段的教学来讲,是很有好处的。

(四)化学与生活、化学与社会、化学与最新科技、化学与健康、化学与环境、初中与高中的衔接内容等依然是命题的热点,在情景中再现简单的知识原理还将是命题的方向。老师们在教学中要将的化学知识与社会生活紧紧联系在一起,激发学生的学习兴趣,启发学生去思考,培养学生的表达能力。

新课程标准的基本理念就是知识来至生活,知识运用、服务于社会。中考命题强调将基础知识、基本技能的考查置于各种实际问题情景中,强调试题与社会、生活以及自然的联系。只有在教与学中联系身边发生的一切,增强知识的应用和实践,将枯燥的理论知识置于多彩的社会和鲜活的大自然中,才能在中考中取得好是成绩。教学中要认真指导学生对已有的知识进行整理,形成知识网络,使知识易于再现和迁移,从而提高学生解答综合性强的试题的能力。要针对这类试题进行专题练习,在练习中启发学生学会通过某一特定信息,获取更深层次的信息,达到触类旁通、举一反三的目的。

一年一度的中考总会给我们留下许多思考,教育在改革,中考也在改革,那么,我们的教法和学生的学习方法也必须跟上时代的步伐,而学生的学习方式和习惯常常受老师教法的制约,在教学中只有善于启发、引导学生去感悟有关的化学知识的内在规律,才能实现知识向能力的转化。只要老师们狠抓基础,注重知识的应用,重视培养学生良好的学习习惯,就一定能真正提高学生的能力,也一定能在中考中取得好的成绩。

2006年11月

废水

固体A

固体B

白色沉淀

溶液C

红褐色固体

不溶于稀硝酸的白色沉淀

过量金属x

NaOH溶液(II)

空气中(III)

Na2SO4溶液

(IV)

同课章节目录