乙酸的教学设计[下学期]

图片预览

文档简介

在 生 活 中 学 习 化 学, 在 化 学 学 习 中 思 考 生 活 !

苏教版 必修②第二单元 食品中的有机化合物

《乙酸》教学设计

现代教学理论认为:课堂教学不应只追求知识结论,而应充分体现学习知识的过程,核心是学生思维的启发,学习方法的指导和学生能力的培养,根据这一理论,现谈谈《乙酸》的教学思路。

一、教材分析

1. 教材的知识结构:本节是苏教版高中化学《必修 2》专题3中的《第二单元 食品中的有机化学》中的《乙酸》,从知识结构上看,包含了两部分内容即乙酸和羧酸,乙酸是羧酸类物质的代表,前者和后者是个别和一般的关系。

2. 教材的地位和作用:从教材整体上看,乙酸是食品中重要的有机化合物之一,它既和我们的日常生活实际密切相关,又是羧酸类物质的代表物;从知识体系的发展方向看,乙酸既是醇、醛知识的巩固、延续和发展,又是烃的衍生物中的衔接点,有承前启后的作用,乙酸在有机物的相互转化中也处于核心地位,也是后面学好酯、油脂类化合物的基础。

3. 教学重点和难点:乙酸的结构和性质(弱酸性、酯化反应)是本课时的教学重点,其中对酯化反应原理的探究,即通过对酯化反应演示实验现象和本质的探究分析又是性质教学中的重点和难点。

4. 教材的处理:为了突出本节课的重点,提高学生的推理分析能力,充分体现物质的性质取决于物质的结构,对教材的内容在教学程序上进行了调整:

(1)将乙酸的结构特点放在乙酸的弱酸性之后去认识。学生对乙酸的酸性较为熟悉,在有了切身的感性认识后,再提出为什么乙酸会有这些性质呢?引导学生主动联系到乙酸的结构,这样体现了本节课的“一条主线”中“性质反映结构”;在认识了乙酸的结构特点之后,再去探究乙酸的酯化反应,充分体现“一条主线”中“结构决定其性质”;还能反映出科学的认识观:由具体到抽象,由宏观到微观。

(2)为了突出酯化反应的过程分析和加深对酯化反应的条件理解,将课本P67页的演示实验做了适当的改进,增强了学生对实验过程分析推断能力和数据信息的处理能力,达到“知其然,知其所以然”的教学效果。

(3)将乙酸在生活中的妙用以研究性学习的形式作为课后作业,这样既可以提高学生兴趣,又能保证理论知识与生活实际的联系以及课堂知识在课外的延续与升华。

5.教学目标:

(1)知识与技能:掌握乙酸的分子结构特点,主要物理性质、化学性质和用途,初步掌握酯化反应。

(2)过程与方法:通过分组实验、演示实验,培养学生的观察能力,加强基本操作训练,培养分析、综合的思维能力和求实、创新、合作的优良品质。

(3)情感态度与价值观:简单介绍同位素原子示踪法在化学研究中的应用,通过酯化反应过程的分析、推理、研究,培养学生从现象到本质、从宏观到微观、从实践到理论的自然科学思维方法。

二、教学方法:

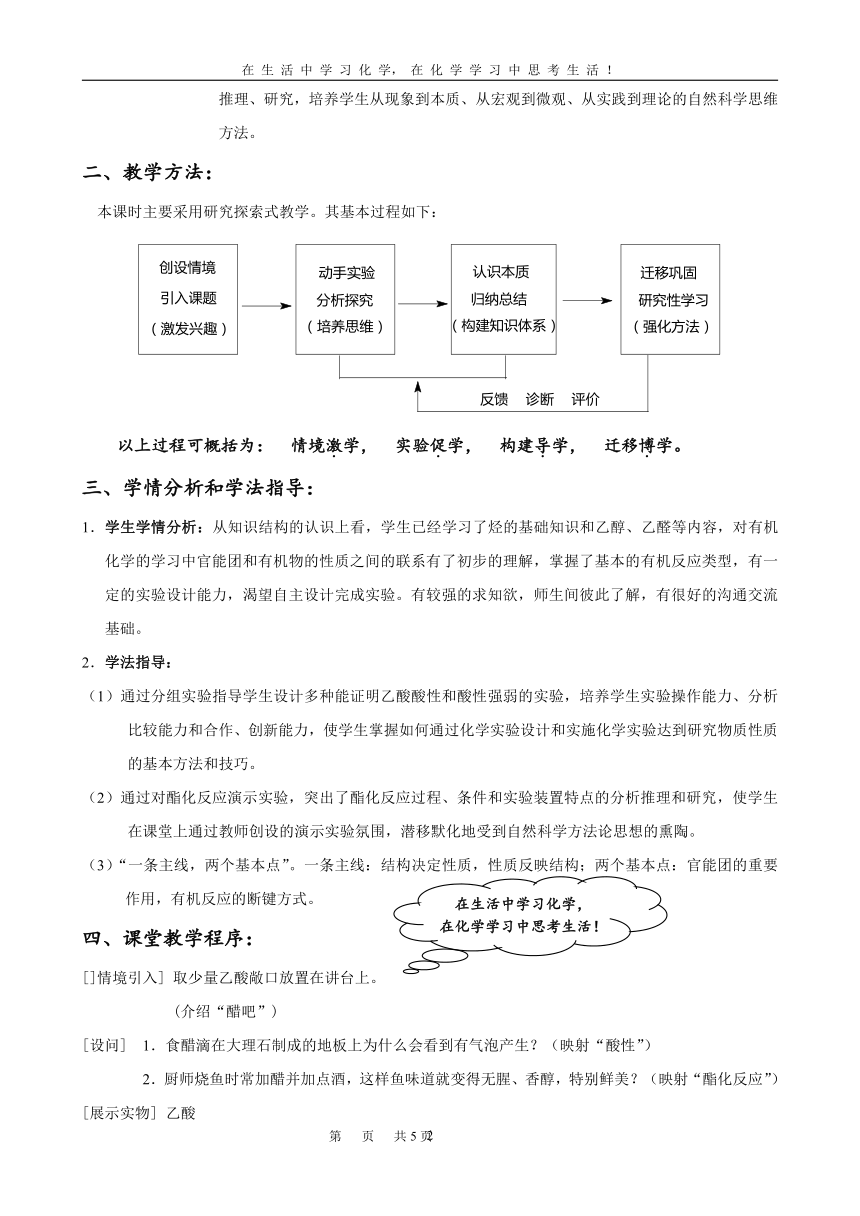

本课时主要采用研究探索式教学。其基本过程如下:

以上过程可概括为: 情境激学, 实验促学, 构建导学, 迁移博学。

三、学情分析和学法指导:

1. 学生学情分析:从知识结构的认识上看,学生已经学习了烃的基础知识和乙醇、乙醛等内容,对有机化学的学习中官能团和有机物的性质之间的联系有了初步的理解,掌握了基本的有机反应类型,有一定的实验设计能力,渴望自主设计完成实验。有较强的求知欲,师生间彼此了解,有很好的沟通交流基础。

2. 学法指导:

(1)通过分组实验指导学生设计多种能证明乙酸酸性和酸性强弱的实验,培养学生实验操作能力、分析比较能力和合作、创新能力,使学生掌握如何通过化学实验设计和实施化学实验达到研究物质性质的基本方法和技巧。

(2)通过对酯化反应演示实验,突出了酯化反应过程、条件和实验装置特点的分析推理和研究,使学生在课堂上通过教师创设的演示实验氛围,潜移默化地受到自然科学方法论思想的熏陶。

(3)“一条主线,两个基本点”。一条主线:结构决定性质,性质反映结构;两个基本点:官能团的重要作用,有机反应的断键方式。

四、课堂教学程序:

[]情境引入] 取少量乙酸敞口放置在讲台上。

(介绍“醋吧”)

[设问] 1.食醋滴在大理石制成的地板上为什么会看到有气泡产生?(映射“酸性”)

2.厨师烧鱼时常加醋并加点酒,这样鱼味道就变得无腥、香醇,特别鲜美?(映射“酯化反应”)

[展示实物] 乙酸

1.乙酸的物理性质:

[实物展示] 提出观察目标,完成填空并回答。

[观察] 乙酸的色 、味 、态 、挥发性 。

[推测] 乙酸的熔点、沸点 (填高或低),推测根据是 ;

冰醋酸可能是什么类型的晶体? ,推测根据是 。

[思考] (1)为什么乙酸又叫醋酸?无水乙酸又叫冰醋酸?

(2)根据你生活中接触的乙酸,你能说出它的溶解性吗?

2.乙酸的酸性:

[设问] 以前已经介绍过乙酸是一种有机弱酸,请同学们根据现有的化学药品或自己寻找合适的试剂设计实验方案完成一下实验目的: (1)证明乙酸有酸性;(2) 比较乙酸、碳酸的强弱。

[药品] 镁条 NaOH溶液 CuO粉末 CuSO4溶液 Na2CO3粉末 乙酸 紫色石蕊试液 酚酞试液

[学生设计] 方案1:向紫色石蕊试液加乙酸。

方案2:往镁粉中加入乙酸。

方案3:乙酸和CuO粉末混合。

方案4:乙酸滴加到混有酚酞的NaOH溶液中。

方案5:乙酸和Cu(OH)2悬浊液混合。

方案6:往Na2CO3粉末中加入乙酸。

……

[课堂活动] 根据各小组所设计出的实验方案,指导学生完成分组实验和实验报告。

[要求] 以兴趣小组为单位,课外设计并探讨实验设计的可行性,课内完成分组实验。

[设计说明] 通过学生的分组实验设计来研究探索乙酸的酸性,既激发了学生的学习兴趣,增强其主动性和参与性,又体现了知识获取的过程和方法,培养了学生的思维和动手能力。

[过渡] 乙酸之所以具有这样的性质,是由什么决定的呢?(由其分子结构决定)

3. 乙酸的分子结构:(根据上述分析,推测乙酸分子结构。)

[过渡] 经过上述实验探究得知乙酸具有弱酸性,它还会有哪些其他的性质呢?

4.乙酸的酯化反应:

[阅读思考] 课本第67页,阅读要点:

1 图3-13中的实验装置有何特点?

2 反应所需的药品是什么?各起什么作用?药品的添加顺序如何?

3 注意观察实验操作要点以及现象。

[演示实验]

[课堂活动] 观察分析、分组讨论、联想推测、归纳小结。

1 观察实验产物: 如何去感知其物理性质?(色、味、态、水溶性、密度。)

② 投影:

物 质 沸点(0C) 密度(g/mL) 水溶性

乙 酸 117.9 1.05 易溶

乙 醇 78.5 0.7893 易溶

乙酸乙酯 77 0.9 难溶

根据上述数据,分析用饱和碳酸钠溶液的目的是什么?

③ 为什么产生蒸气的导管口要在饱和碳酸钠溶液的液面上?

[探究] 实验2得到的产物是乙酸乙酯(CH3COOCH2CH3)。对比乙酸乙酯、乙酸、乙醇的分子结构,试推测乙酸、乙醇可能是以怎样的方式相互结合形成乙酸乙酯的。

CH3COOH CH3CH2OH CH3COOCH2CH3

[启发] 除了上述可能性之外有没有其他可能存在的情况?(学生思考、分组讨论,提出设想)

[启发] 如何能证明你的判断是正确的?能否提供理论或实验依据?

示踪原子法:

[讲解] 酯化反应的概念 酯化反应的实质:酸去羟基醇去氢。

[设问] 在上述反应中,浓硫酸起什么作用?

[设计说明] 通过这种阶梯式的教学方式,用已知的知识去发掘未知的东西,培养学生科学的认识观,亲身感知和体验化学实验在科学探索过程中的作用和地位。

总结:

[课堂活动] 回答课前的两个问题。

五、课外活动设计:

课外活动是课堂教学的延续和升华。

化学兴趣小组研究性学习课题:

了解市场上食醋的种类和用途,研究乙酸在日常生活中的一些特殊用途。

[教后记] 在本节课的各教学环节中,力争做到了(1)联系生活实际,合理创设情境,激发学生学习兴趣;(2)强化学生主体地位,引导学生积极参与;(3)通过分组实验和演示实验相结合,突出化学实验在科学认识上的重要意义;(4)采用自主、合作、探究的方式,对学生进行全方位、多角度的启发和指导,及时反馈、诊断和矫正。

六、板书设计:

第6节 乙酸 羧酸

一、乙酸

1.物理性质

2.分子结构

3.化学性质

(1)酸性

探究结论: ① 弱酸性:CH3COOH CH3COO- + H+

② 酸性:乙酸 > 碳酸

(2)酯化反应:(取代反应)

实质:酸去羟基醇去氢

总结:

课外活动:化学兴趣小组研究性学习课题:

了解市场上食醋的种类和用途,研究乙酸在日常生活中的一些特殊用途。

在生活中学习化学,

在化学学习中思考生活!

课堂是知识的小天地,

生活是知识的大舞台!

PAGE

2

第 页 共5页

苏教版 必修②第二单元 食品中的有机化合物

《乙酸》教学设计

现代教学理论认为:课堂教学不应只追求知识结论,而应充分体现学习知识的过程,核心是学生思维的启发,学习方法的指导和学生能力的培养,根据这一理论,现谈谈《乙酸》的教学思路。

一、教材分析

1. 教材的知识结构:本节是苏教版高中化学《必修 2》专题3中的《第二单元 食品中的有机化学》中的《乙酸》,从知识结构上看,包含了两部分内容即乙酸和羧酸,乙酸是羧酸类物质的代表,前者和后者是个别和一般的关系。

2. 教材的地位和作用:从教材整体上看,乙酸是食品中重要的有机化合物之一,它既和我们的日常生活实际密切相关,又是羧酸类物质的代表物;从知识体系的发展方向看,乙酸既是醇、醛知识的巩固、延续和发展,又是烃的衍生物中的衔接点,有承前启后的作用,乙酸在有机物的相互转化中也处于核心地位,也是后面学好酯、油脂类化合物的基础。

3. 教学重点和难点:乙酸的结构和性质(弱酸性、酯化反应)是本课时的教学重点,其中对酯化反应原理的探究,即通过对酯化反应演示实验现象和本质的探究分析又是性质教学中的重点和难点。

4. 教材的处理:为了突出本节课的重点,提高学生的推理分析能力,充分体现物质的性质取决于物质的结构,对教材的内容在教学程序上进行了调整:

(1)将乙酸的结构特点放在乙酸的弱酸性之后去认识。学生对乙酸的酸性较为熟悉,在有了切身的感性认识后,再提出为什么乙酸会有这些性质呢?引导学生主动联系到乙酸的结构,这样体现了本节课的“一条主线”中“性质反映结构”;在认识了乙酸的结构特点之后,再去探究乙酸的酯化反应,充分体现“一条主线”中“结构决定其性质”;还能反映出科学的认识观:由具体到抽象,由宏观到微观。

(2)为了突出酯化反应的过程分析和加深对酯化反应的条件理解,将课本P67页的演示实验做了适当的改进,增强了学生对实验过程分析推断能力和数据信息的处理能力,达到“知其然,知其所以然”的教学效果。

(3)将乙酸在生活中的妙用以研究性学习的形式作为课后作业,这样既可以提高学生兴趣,又能保证理论知识与生活实际的联系以及课堂知识在课外的延续与升华。

5.教学目标:

(1)知识与技能:掌握乙酸的分子结构特点,主要物理性质、化学性质和用途,初步掌握酯化反应。

(2)过程与方法:通过分组实验、演示实验,培养学生的观察能力,加强基本操作训练,培养分析、综合的思维能力和求实、创新、合作的优良品质。

(3)情感态度与价值观:简单介绍同位素原子示踪法在化学研究中的应用,通过酯化反应过程的分析、推理、研究,培养学生从现象到本质、从宏观到微观、从实践到理论的自然科学思维方法。

二、教学方法:

本课时主要采用研究探索式教学。其基本过程如下:

以上过程可概括为: 情境激学, 实验促学, 构建导学, 迁移博学。

三、学情分析和学法指导:

1. 学生学情分析:从知识结构的认识上看,学生已经学习了烃的基础知识和乙醇、乙醛等内容,对有机化学的学习中官能团和有机物的性质之间的联系有了初步的理解,掌握了基本的有机反应类型,有一定的实验设计能力,渴望自主设计完成实验。有较强的求知欲,师生间彼此了解,有很好的沟通交流基础。

2. 学法指导:

(1)通过分组实验指导学生设计多种能证明乙酸酸性和酸性强弱的实验,培养学生实验操作能力、分析比较能力和合作、创新能力,使学生掌握如何通过化学实验设计和实施化学实验达到研究物质性质的基本方法和技巧。

(2)通过对酯化反应演示实验,突出了酯化反应过程、条件和实验装置特点的分析推理和研究,使学生在课堂上通过教师创设的演示实验氛围,潜移默化地受到自然科学方法论思想的熏陶。

(3)“一条主线,两个基本点”。一条主线:结构决定性质,性质反映结构;两个基本点:官能团的重要作用,有机反应的断键方式。

四、课堂教学程序:

[]情境引入] 取少量乙酸敞口放置在讲台上。

(介绍“醋吧”)

[设问] 1.食醋滴在大理石制成的地板上为什么会看到有气泡产生?(映射“酸性”)

2.厨师烧鱼时常加醋并加点酒,这样鱼味道就变得无腥、香醇,特别鲜美?(映射“酯化反应”)

[展示实物] 乙酸

1.乙酸的物理性质:

[实物展示] 提出观察目标,完成填空并回答。

[观察] 乙酸的色 、味 、态 、挥发性 。

[推测] 乙酸的熔点、沸点 (填高或低),推测根据是 ;

冰醋酸可能是什么类型的晶体? ,推测根据是 。

[思考] (1)为什么乙酸又叫醋酸?无水乙酸又叫冰醋酸?

(2)根据你生活中接触的乙酸,你能说出它的溶解性吗?

2.乙酸的酸性:

[设问] 以前已经介绍过乙酸是一种有机弱酸,请同学们根据现有的化学药品或自己寻找合适的试剂设计实验方案完成一下实验目的: (1)证明乙酸有酸性;(2) 比较乙酸、碳酸的强弱。

[药品] 镁条 NaOH溶液 CuO粉末 CuSO4溶液 Na2CO3粉末 乙酸 紫色石蕊试液 酚酞试液

[学生设计] 方案1:向紫色石蕊试液加乙酸。

方案2:往镁粉中加入乙酸。

方案3:乙酸和CuO粉末混合。

方案4:乙酸滴加到混有酚酞的NaOH溶液中。

方案5:乙酸和Cu(OH)2悬浊液混合。

方案6:往Na2CO3粉末中加入乙酸。

……

[课堂活动] 根据各小组所设计出的实验方案,指导学生完成分组实验和实验报告。

[要求] 以兴趣小组为单位,课外设计并探讨实验设计的可行性,课内完成分组实验。

[设计说明] 通过学生的分组实验设计来研究探索乙酸的酸性,既激发了学生的学习兴趣,增强其主动性和参与性,又体现了知识获取的过程和方法,培养了学生的思维和动手能力。

[过渡] 乙酸之所以具有这样的性质,是由什么决定的呢?(由其分子结构决定)

3. 乙酸的分子结构:(根据上述分析,推测乙酸分子结构。)

[过渡] 经过上述实验探究得知乙酸具有弱酸性,它还会有哪些其他的性质呢?

4.乙酸的酯化反应:

[阅读思考] 课本第67页,阅读要点:

1 图3-13中的实验装置有何特点?

2 反应所需的药品是什么?各起什么作用?药品的添加顺序如何?

3 注意观察实验操作要点以及现象。

[演示实验]

[课堂活动] 观察分析、分组讨论、联想推测、归纳小结。

1 观察实验产物: 如何去感知其物理性质?(色、味、态、水溶性、密度。)

② 投影:

物 质 沸点(0C) 密度(g/mL) 水溶性

乙 酸 117.9 1.05 易溶

乙 醇 78.5 0.7893 易溶

乙酸乙酯 77 0.9 难溶

根据上述数据,分析用饱和碳酸钠溶液的目的是什么?

③ 为什么产生蒸气的导管口要在饱和碳酸钠溶液的液面上?

[探究] 实验2得到的产物是乙酸乙酯(CH3COOCH2CH3)。对比乙酸乙酯、乙酸、乙醇的分子结构,试推测乙酸、乙醇可能是以怎样的方式相互结合形成乙酸乙酯的。

CH3COOH CH3CH2OH CH3COOCH2CH3

[启发] 除了上述可能性之外有没有其他可能存在的情况?(学生思考、分组讨论,提出设想)

[启发] 如何能证明你的判断是正确的?能否提供理论或实验依据?

示踪原子法:

[讲解] 酯化反应的概念 酯化反应的实质:酸去羟基醇去氢。

[设问] 在上述反应中,浓硫酸起什么作用?

[设计说明] 通过这种阶梯式的教学方式,用已知的知识去发掘未知的东西,培养学生科学的认识观,亲身感知和体验化学实验在科学探索过程中的作用和地位。

总结:

[课堂活动] 回答课前的两个问题。

五、课外活动设计:

课外活动是课堂教学的延续和升华。

化学兴趣小组研究性学习课题:

了解市场上食醋的种类和用途,研究乙酸在日常生活中的一些特殊用途。

[教后记] 在本节课的各教学环节中,力争做到了(1)联系生活实际,合理创设情境,激发学生学习兴趣;(2)强化学生主体地位,引导学生积极参与;(3)通过分组实验和演示实验相结合,突出化学实验在科学认识上的重要意义;(4)采用自主、合作、探究的方式,对学生进行全方位、多角度的启发和指导,及时反馈、诊断和矫正。

六、板书设计:

第6节 乙酸 羧酸

一、乙酸

1.物理性质

2.分子结构

3.化学性质

(1)酸性

探究结论: ① 弱酸性:CH3COOH CH3COO- + H+

② 酸性:乙酸 > 碳酸

(2)酯化反应:(取代反应)

实质:酸去羟基醇去氢

总结:

课外活动:化学兴趣小组研究性学习课题:

了解市场上食醋的种类和用途,研究乙酸在日常生活中的一些特殊用途。

在生活中学习化学,

在化学学习中思考生活!

课堂是知识的小天地,

生活是知识的大舞台!

PAGE

2

第 页 共5页