铝的化合物[上学期]

图片预览

文档简介

铝的化合物

【教学目标】

知识技能:复习铝盐、偏铝酸盐及氢氧化铝之间的转化关系,能用主五方程式正确表达它们之间的关系;归纳总结铝、盐、偏铝酸盐、氢氧化铝之间相互转化时量的关系。

能力培养:培养学生总结概括形成规律性认识的能力;培养学生的实验能力、观察能力。

科学思想:通过复习氢氧化铝的两性及铝元素在化合物中的转化关系,对学生进行量变到质变、矛盾的对立统一等辩证唯物主义观点的教育。通过对铝化合物之间转化时量的关系的讨论,使学生建立数、形结合思想,拓展解题思路。

科学品质:通过学习,使学生善于总结,并在总结中发现问题。

科学方法:教会学生将化学中的定量问题表格化、图象化;通过对实验的观察,了解现象与本质的关系,使学生进一步掌握用实验的方法将化学中微观的问题宏观化、抽象的问题具体化。

【教学重点】

氢氧化铝的两式电离;铝化合物之间转化时量的关系。

【教学难点】。

铝化合物之间转化时量的关系。

【教学过程】

教 师 活 动 学 生 活 动

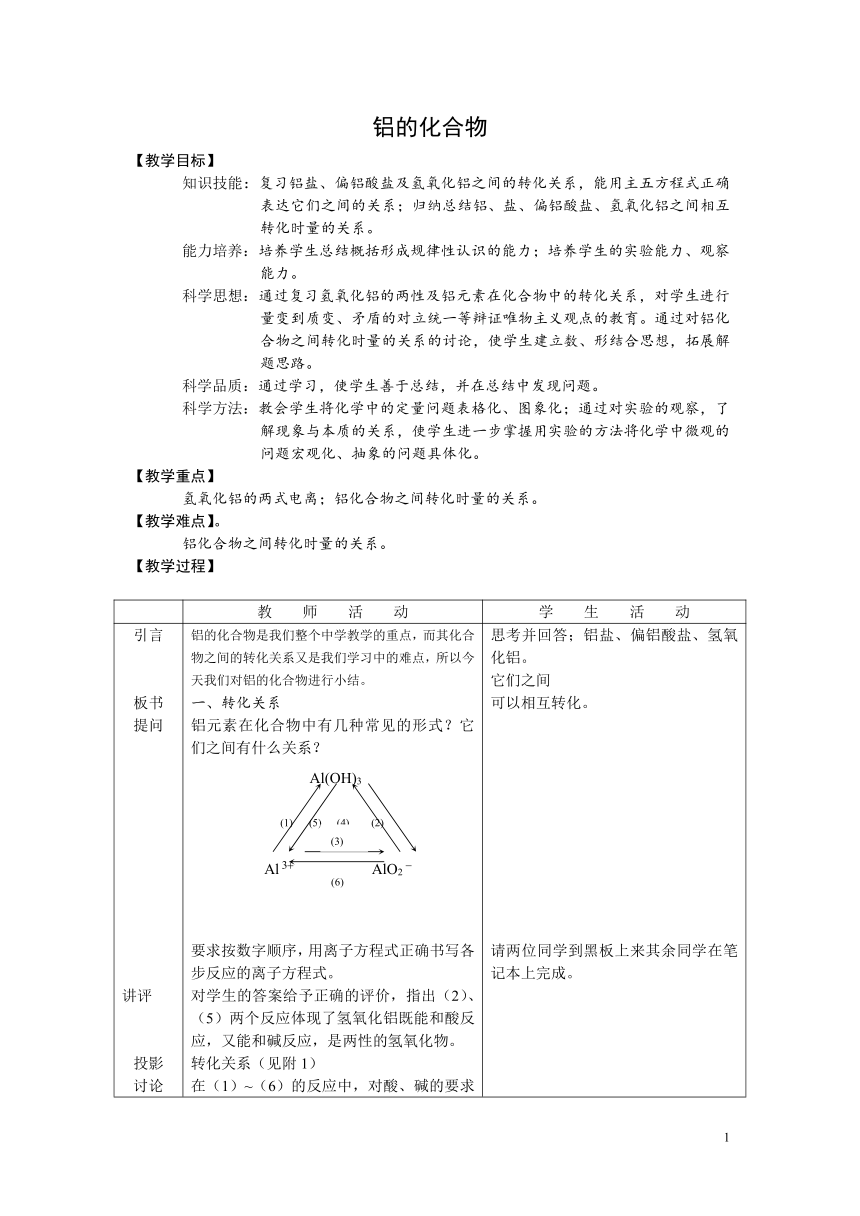

引言板书提问讲评投影讨论 铝的化合物是我们整个中学教学的重点,而其化合物之间的转化关系又是我们学习中的难点,所以今天我们对铝的化合物进行小结。一、转化关系铝元素在化合物中有几种常见的形式?它们之间有什么关系?要求按数字顺序,用离子方程式正确书写各步反应的离子方程式。对学生的答案给予正确的评价,指出(2)、(5)两个反应体现了氢氧化铝既能和酸反应,又能和碱反应,是两性的氢氧化物。转化关系(见附1)在(1)~(6)的反应中,对酸、碱的要求有何不同?因氢氧化铝既溶于强酸又溶于强碱,所以(2)、(3)、(5)、(6)的反应中所用碱、酸均为强碱、强酸;而反应(1)中也可用氨水(实验制氢氧化铝的方法),(4)也可向偏铝酸盐中通入二氧化碳。 思考并回答;铝盐、偏铝酸盐、氢氧化铝。它们之间可以相互转化。请两位同学到黑板上来其余同学在笔记本上完成。讨论,请一位同学归纳总结,其他同学给予评价完善。

教 师 活 动 学 生 活 动

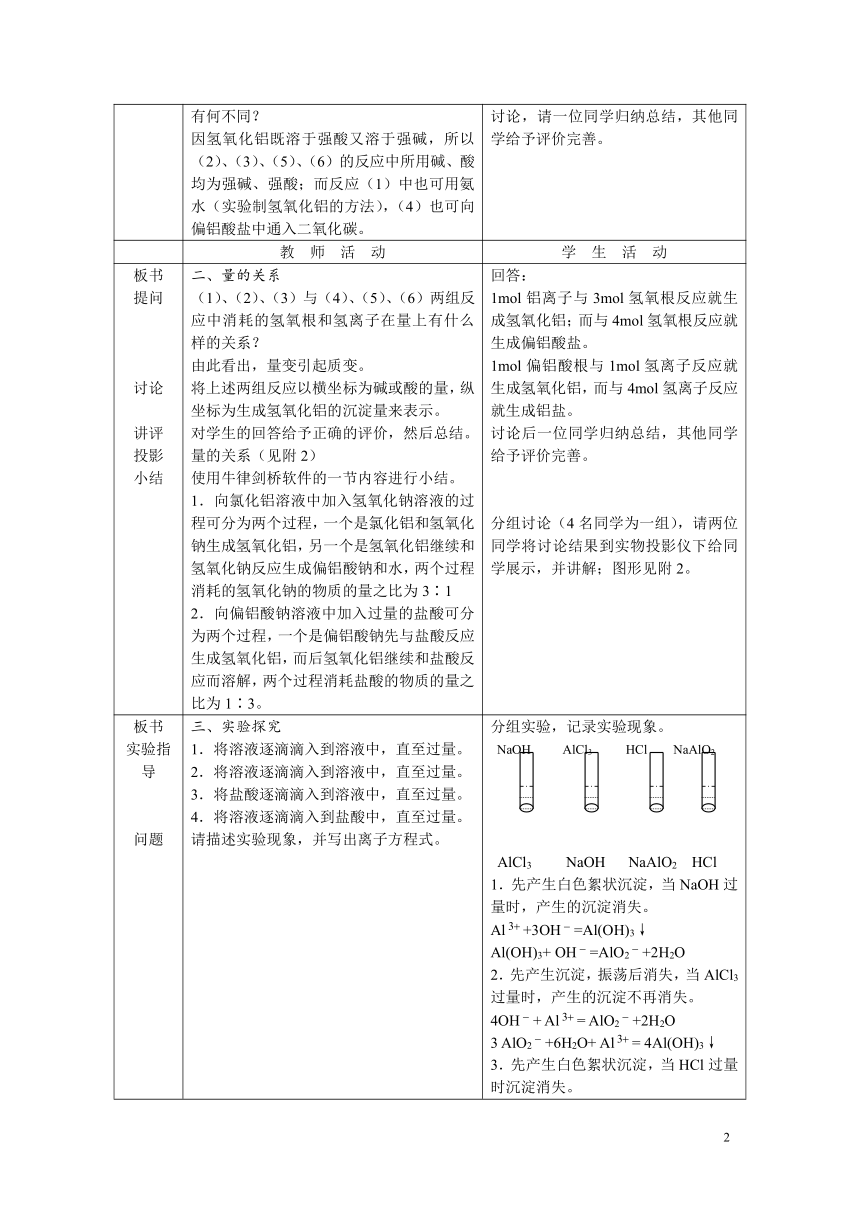

板书提问讨论讲评投影小结 二、量的关系(1)、(2)、(3)与(4)、(5)、(6)两组反应中消耗的氢氧根和氢离子在量上有什么样的关系?由此看出,量变引起质变。将上述两组反应以横坐标为碱或酸的量,纵坐标为生成氢氧化铝的沉淀量来表示。对学生的回答给予正确的评价,然后总结。量的关系(见附2)使用牛律剑桥软件的一节内容进行小结。1.向氯化铝溶液中加入氢氧化钠溶液的过程可分为两个过程,一个是氯化铝和氢氧化钠生成氢氧化铝,另一个是氢氧化铝继续和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和水,两个过程消耗的氢氧化钠的物质的量之比为3∶12.向偏铝酸钠溶液中加入过量的盐酸可分为两个过程,一个是偏铝酸钠先与盐酸反应生成氢氧化铝,而后氢氧化铝继续和盐酸反应而溶解,两个过程消耗盐酸的物质的量之比为1∶3。 回答:1mol铝离子与3mol氢氧根反应就生成氢氧化铝;而与4mol氢氧根反应就生成偏铝酸盐。1mol偏铝酸根与1mol氢离子反应就生成氢氧化铝,而与4mol氢离子反应就生成铝盐。讨论后一位同学归纳总结,其他同学给予评价完善。分组讨论(4名同学为一组),请两位同学将讨论结果到实物投影仪下给同学展示,并讲解;图形见附2。

板书实验指导问题 三、实验探究1.将溶液逐滴滴入到溶液中,直至过量。2.将溶液逐滴滴入到溶液中,直至过量。3.将盐酸逐滴滴入到溶液中,直至过量。4.将溶液逐滴滴入到盐酸中,直至过量。请描述实验现象,并写出离子方程式。 分组实验,记录实验现象。 NaOH AlCl3 HCl NaAlO2 AlCl3 NaOH NaAlO2 HCl1.先产生白色絮状沉淀,当NaOH过量时,产生的沉淀消失。Al+3OH=Al(OH)3↓Al(OH)3+ OH=AlO2+2H2O2.先产生沉淀,振荡后消失,当AlCl3过量时,产生的沉淀不再消失。4OH+ Al= AlO2+2H2O3 AlO2+6H2O+ Al= 4Al(OH)3↓3.先产生白色絮状沉淀,当HCl过量时沉淀消失。AlO2+H+H2O= Al(OH)3↓Al(OH)3+3H= Al+3 H2O4.先产生沉淀,振荡后消失,当NaAlO2过量时,产生的沉淀不再消失。4H+ AlO2= Al+2 H2OAl+3 AlO2+6H2O= 4Al(OH)3↓

【随堂检测】

1.将氨水逐滴加入到AlCl3溶液中,直至过量。

2.将CO2通入NaAlO2溶液中,直至过量。

3.向酸化的AlCl3溶液中,逐滴滴入NaOH溶液,直至过量。

若以横坐标表示加入氨水、碳酸、氢氧化钠的量,纵坐标表示沉淀的量,试画出反应过程中沉淀的曲线。

4.有MgCl2溶液、AlCl3溶液、ZnSO4溶液、FeSO4溶液,当它们各自或组合后与NaOH溶液反应,测定沉淀的确良量后画出以下曲线,试判断曲线a、b、c代表的反应物。

提示:Zn+2OH=Zn(OH)2 Zn(OH)2+2OH=ZnO2+2H2O

【答案】

1. 2. 3.

4.讨论后回答:

a:FeSO4 b:AlCl3、MgCl2 c:ZnSO4

铝的化合物教案赏析

化学创造性思维是创造性思维的一种。它是逻辑思维与非逻辑思维的综合,又是化学中发散思维与辐分思维的辩证统一,它不同于一般化学思维之处在于它发挥了人脑的整体工作特点和下意识的活动能力,发挥了化学中形象思维、灵感思维等的作用。因而能按最优化的化学方法与思路,不拘泥于原有理论的限制和具体内容的细节,完整地把握有关知识之间的联系。实现认识过程的飞跃,从而达到化学创造的完成。

我对铝的化合物的教案有以下几点感想:

一、 创设情境,实验设疑培养学生直觉思维能力

在讲铝这一章Al(OH)3一节时,课本强调Al(OH)3具有两性,在制备Al(OH)3时加入适量NaOH,若过量则得不到Al(OH)3,如何体会好适量的含义,及在什么环境下Al(OH)3能稳定存在呢?选择这样一个问题让学生讨论:甲、乙两人都欲制Al(OH)3,所用的试剂相同,即用同一瓶的NaOH溶液和同一瓶的Al2(SO4)3溶液,不同的是甲往盛有NaOH溶液的试管中加入Al2(SO4)3,乙往盛有Al2(SO4)3溶液的试管中加NaOH溶液。问最后谁能得到Al(OH)3?对这道题学生的答案开始都是一样的,乙能得到Al(OH)3,对学生的答案,不急于肯定,也不否定,而是要求学生自己动手做实验,并仔细观察实验现象,在操作中注意观察到甲的现象是这样的:先出现白色沉淀,振荡试管沉淀消失,当这种现象重复数次后,再加入Al2(SO4)3溶液出现的沉淀无论怎样振荡试管都不消失了,而且随着Al2(SO4)3溶液的继续加入,出现的沉淀越来越多。观察到乙的操作现象是这样的:随着NaOH溶液的加入出现沉淀且振荡试管不消失,但随着NaOH的增加,沉淀逐渐溶解,且NaOH越多,沉淀溶解的就多。直到最后沉淀全部溶解,再也无白色沉淀,毫无疑问,实验现象与原有答案相反,每个人的大脑都出现了一个问号,这时老师和学生一起分析实验现象并作出解释:甲、乙开始出现的沉淀是因为:Al3++3OH-=Al(OH)3,但甲的试管中盛有NaOH,为强碱性环境,故生成的Al(OH)3沉淀又溶解即发生了;Al(OH)3+OH- =AlO2-+2H2O的反应;乙的试管中盛的是Al2(SO4)3溶液,故Al(OH)3不消失,当甲的试管里的所有的NaOH都与生成的Al(OH)3反应变成AlO2-之后,再往试管中加入Al2(SO4)3溶液就发生水解反应3AlO2-+AL3++6H2O=4Al(OH)3↓,而乙试管中所有的Al2(SO4)3都变成了Al(OH)3之后,再加NaOH就发生Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,NaOH加入的越多,Al(OH)3溶解的越多,直至Al(OH)3全部溶解,通过分析发现:原先的答案局限于常规的思维方法,即用可溶性的碱与盐反应制不溶碱,又因为Al(OH)3的两性,因而试剂的用量也做了限制,即NaOH不得过量,这条思考路线的结果当然只能是乙能得到Al(OH)3,实验设疑的思考方式显然与原答案的思考方式不同,用Al3+和AlO2-的水解反应来制Al(OH)3,因而貌似不能得到Al(OH)3的甲得到了,而乙却得不到,通过以上的试验和分析,使学生体会到了突破常规思考方式,进行创造性思考的乐趣,激发了学生们培养自己思维的创造性的自觉性。

二、“一题多解”培养学生的发散思维的能力

许多学者把发散思维视为创造思维的核心。在心理学和教科学法的诸种专著中,都一致承认“一题多解”是培养和训练发散思维的方法之一。“一题多解”应该是发散思维在化学上的具体体现,其所使用的化学知识是多维的,而不是在一个认识水平上转圈子,展开化学“一题多解”的教学要用启发式,激发学生“一题多解”的愿望;培养学生“一题多解”的兴趣;讲清一题多解的思路;布置一题多解的作业;推广学生中一题多解的好方法。例如:在物质鉴别的习题中,一是发动学生各自寻求鉴别途径,以培养、发展他们的发散思维能力和创造能力,这里,主要通过教师命题,学生设计鉴别方案,教师审查、学生实际操作鉴别四个环节来完成;二是进行“一题多解”的练习,教师提供命题并规定学生至少设计出若干种不同方案来,这时学生就必须充分运用发散思维,努力实现多种途径解决同一个实际问题的目标,为了使学生的发散思维得到升华进入更高层次的水平,教师应及时对学生设计信息进行反馈,汇集他们的设计方案,去其相同,取其不同,去其不合理,取其可行者,与学生进行共同探讨,使全部信息得到充分交流和传递。进一步启发、诱导学生去揭示、发现不同途径中所再现的知识点的内在联系及具体再现方法的规律性。

三、多种形式,发展其创造性思维能力

每章知识学习完,教师总要归纳、小结,若总是由教师一人归纳,学生往往会感到枯燥无味,能否变换一下形式让学生自己来小结整理,于是我采取让学生写小论文的方法如:在讲完铝这一章知识后,要求学生用第一人称写法将铝的知识概括小结,不仅要求知识完整,且文章要生动有独到之处,这一方法的改进,使同学们异常活跃起来,有的同学不仅阅读了有关铝资料,走访家长及有关人士,而且还跑到有关工厂去参观,写出了“铝的自述”的小论文。学生运用形象的比喻手法将Al从结构、性质到用途;从微观到宏观,描绘的如画如声形象逼真,如身临其境游荡在Al的海洋中,个别同学甚至还大胆的提出某些假设和预测使学生的积极性出现了前所未有的情景,同时也使学生的写作水平得到了施展,在讲评时教师对同学的成绩给予肯定,并对优秀作品发了小纪念品以示鼓励。这样既激发了学生对知识的追求兴趣,调动了他们创造欲望和动机,无疑是他们创造性思维能力得到培养和发展的结果。同时又显示了本学科的魅力,激发学生学习化学的自觉性。

(3)

(6)

Al(OH)3

(1) (5) (4) (2)

Al AlO2

a

b

c

沉淀量

沉淀量

沉淀量

酸化的AlCl3

AlCl3

AlCl3

氢氧化钠量

氨水量

碳酸量

PAGE

4

【教学目标】

知识技能:复习铝盐、偏铝酸盐及氢氧化铝之间的转化关系,能用主五方程式正确表达它们之间的关系;归纳总结铝、盐、偏铝酸盐、氢氧化铝之间相互转化时量的关系。

能力培养:培养学生总结概括形成规律性认识的能力;培养学生的实验能力、观察能力。

科学思想:通过复习氢氧化铝的两性及铝元素在化合物中的转化关系,对学生进行量变到质变、矛盾的对立统一等辩证唯物主义观点的教育。通过对铝化合物之间转化时量的关系的讨论,使学生建立数、形结合思想,拓展解题思路。

科学品质:通过学习,使学生善于总结,并在总结中发现问题。

科学方法:教会学生将化学中的定量问题表格化、图象化;通过对实验的观察,了解现象与本质的关系,使学生进一步掌握用实验的方法将化学中微观的问题宏观化、抽象的问题具体化。

【教学重点】

氢氧化铝的两式电离;铝化合物之间转化时量的关系。

【教学难点】。

铝化合物之间转化时量的关系。

【教学过程】

教 师 活 动 学 生 活 动

引言板书提问讲评投影讨论 铝的化合物是我们整个中学教学的重点,而其化合物之间的转化关系又是我们学习中的难点,所以今天我们对铝的化合物进行小结。一、转化关系铝元素在化合物中有几种常见的形式?它们之间有什么关系?要求按数字顺序,用离子方程式正确书写各步反应的离子方程式。对学生的答案给予正确的评价,指出(2)、(5)两个反应体现了氢氧化铝既能和酸反应,又能和碱反应,是两性的氢氧化物。转化关系(见附1)在(1)~(6)的反应中,对酸、碱的要求有何不同?因氢氧化铝既溶于强酸又溶于强碱,所以(2)、(3)、(5)、(6)的反应中所用碱、酸均为强碱、强酸;而反应(1)中也可用氨水(实验制氢氧化铝的方法),(4)也可向偏铝酸盐中通入二氧化碳。 思考并回答;铝盐、偏铝酸盐、氢氧化铝。它们之间可以相互转化。请两位同学到黑板上来其余同学在笔记本上完成。讨论,请一位同学归纳总结,其他同学给予评价完善。

教 师 活 动 学 生 活 动

板书提问讨论讲评投影小结 二、量的关系(1)、(2)、(3)与(4)、(5)、(6)两组反应中消耗的氢氧根和氢离子在量上有什么样的关系?由此看出,量变引起质变。将上述两组反应以横坐标为碱或酸的量,纵坐标为生成氢氧化铝的沉淀量来表示。对学生的回答给予正确的评价,然后总结。量的关系(见附2)使用牛律剑桥软件的一节内容进行小结。1.向氯化铝溶液中加入氢氧化钠溶液的过程可分为两个过程,一个是氯化铝和氢氧化钠生成氢氧化铝,另一个是氢氧化铝继续和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和水,两个过程消耗的氢氧化钠的物质的量之比为3∶12.向偏铝酸钠溶液中加入过量的盐酸可分为两个过程,一个是偏铝酸钠先与盐酸反应生成氢氧化铝,而后氢氧化铝继续和盐酸反应而溶解,两个过程消耗盐酸的物质的量之比为1∶3。 回答:1mol铝离子与3mol氢氧根反应就生成氢氧化铝;而与4mol氢氧根反应就生成偏铝酸盐。1mol偏铝酸根与1mol氢离子反应就生成氢氧化铝,而与4mol氢离子反应就生成铝盐。讨论后一位同学归纳总结,其他同学给予评价完善。分组讨论(4名同学为一组),请两位同学将讨论结果到实物投影仪下给同学展示,并讲解;图形见附2。

板书实验指导问题 三、实验探究1.将溶液逐滴滴入到溶液中,直至过量。2.将溶液逐滴滴入到溶液中,直至过量。3.将盐酸逐滴滴入到溶液中,直至过量。4.将溶液逐滴滴入到盐酸中,直至过量。请描述实验现象,并写出离子方程式。 分组实验,记录实验现象。 NaOH AlCl3 HCl NaAlO2 AlCl3 NaOH NaAlO2 HCl1.先产生白色絮状沉淀,当NaOH过量时,产生的沉淀消失。Al+3OH=Al(OH)3↓Al(OH)3+ OH=AlO2+2H2O2.先产生沉淀,振荡后消失,当AlCl3过量时,产生的沉淀不再消失。4OH+ Al= AlO2+2H2O3 AlO2+6H2O+ Al= 4Al(OH)3↓3.先产生白色絮状沉淀,当HCl过量时沉淀消失。AlO2+H+H2O= Al(OH)3↓Al(OH)3+3H= Al+3 H2O4.先产生沉淀,振荡后消失,当NaAlO2过量时,产生的沉淀不再消失。4H+ AlO2= Al+2 H2OAl+3 AlO2+6H2O= 4Al(OH)3↓

【随堂检测】

1.将氨水逐滴加入到AlCl3溶液中,直至过量。

2.将CO2通入NaAlO2溶液中,直至过量。

3.向酸化的AlCl3溶液中,逐滴滴入NaOH溶液,直至过量。

若以横坐标表示加入氨水、碳酸、氢氧化钠的量,纵坐标表示沉淀的量,试画出反应过程中沉淀的曲线。

4.有MgCl2溶液、AlCl3溶液、ZnSO4溶液、FeSO4溶液,当它们各自或组合后与NaOH溶液反应,测定沉淀的确良量后画出以下曲线,试判断曲线a、b、c代表的反应物。

提示:Zn+2OH=Zn(OH)2 Zn(OH)2+2OH=ZnO2+2H2O

【答案】

1. 2. 3.

4.讨论后回答:

a:FeSO4 b:AlCl3、MgCl2 c:ZnSO4

铝的化合物教案赏析

化学创造性思维是创造性思维的一种。它是逻辑思维与非逻辑思维的综合,又是化学中发散思维与辐分思维的辩证统一,它不同于一般化学思维之处在于它发挥了人脑的整体工作特点和下意识的活动能力,发挥了化学中形象思维、灵感思维等的作用。因而能按最优化的化学方法与思路,不拘泥于原有理论的限制和具体内容的细节,完整地把握有关知识之间的联系。实现认识过程的飞跃,从而达到化学创造的完成。

我对铝的化合物的教案有以下几点感想:

一、 创设情境,实验设疑培养学生直觉思维能力

在讲铝这一章Al(OH)3一节时,课本强调Al(OH)3具有两性,在制备Al(OH)3时加入适量NaOH,若过量则得不到Al(OH)3,如何体会好适量的含义,及在什么环境下Al(OH)3能稳定存在呢?选择这样一个问题让学生讨论:甲、乙两人都欲制Al(OH)3,所用的试剂相同,即用同一瓶的NaOH溶液和同一瓶的Al2(SO4)3溶液,不同的是甲往盛有NaOH溶液的试管中加入Al2(SO4)3,乙往盛有Al2(SO4)3溶液的试管中加NaOH溶液。问最后谁能得到Al(OH)3?对这道题学生的答案开始都是一样的,乙能得到Al(OH)3,对学生的答案,不急于肯定,也不否定,而是要求学生自己动手做实验,并仔细观察实验现象,在操作中注意观察到甲的现象是这样的:先出现白色沉淀,振荡试管沉淀消失,当这种现象重复数次后,再加入Al2(SO4)3溶液出现的沉淀无论怎样振荡试管都不消失了,而且随着Al2(SO4)3溶液的继续加入,出现的沉淀越来越多。观察到乙的操作现象是这样的:随着NaOH溶液的加入出现沉淀且振荡试管不消失,但随着NaOH的增加,沉淀逐渐溶解,且NaOH越多,沉淀溶解的就多。直到最后沉淀全部溶解,再也无白色沉淀,毫无疑问,实验现象与原有答案相反,每个人的大脑都出现了一个问号,这时老师和学生一起分析实验现象并作出解释:甲、乙开始出现的沉淀是因为:Al3++3OH-=Al(OH)3,但甲的试管中盛有NaOH,为强碱性环境,故生成的Al(OH)3沉淀又溶解即发生了;Al(OH)3+OH- =AlO2-+2H2O的反应;乙的试管中盛的是Al2(SO4)3溶液,故Al(OH)3不消失,当甲的试管里的所有的NaOH都与生成的Al(OH)3反应变成AlO2-之后,再往试管中加入Al2(SO4)3溶液就发生水解反应3AlO2-+AL3++6H2O=4Al(OH)3↓,而乙试管中所有的Al2(SO4)3都变成了Al(OH)3之后,再加NaOH就发生Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,NaOH加入的越多,Al(OH)3溶解的越多,直至Al(OH)3全部溶解,通过分析发现:原先的答案局限于常规的思维方法,即用可溶性的碱与盐反应制不溶碱,又因为Al(OH)3的两性,因而试剂的用量也做了限制,即NaOH不得过量,这条思考路线的结果当然只能是乙能得到Al(OH)3,实验设疑的思考方式显然与原答案的思考方式不同,用Al3+和AlO2-的水解反应来制Al(OH)3,因而貌似不能得到Al(OH)3的甲得到了,而乙却得不到,通过以上的试验和分析,使学生体会到了突破常规思考方式,进行创造性思考的乐趣,激发了学生们培养自己思维的创造性的自觉性。

二、“一题多解”培养学生的发散思维的能力

许多学者把发散思维视为创造思维的核心。在心理学和教科学法的诸种专著中,都一致承认“一题多解”是培养和训练发散思维的方法之一。“一题多解”应该是发散思维在化学上的具体体现,其所使用的化学知识是多维的,而不是在一个认识水平上转圈子,展开化学“一题多解”的教学要用启发式,激发学生“一题多解”的愿望;培养学生“一题多解”的兴趣;讲清一题多解的思路;布置一题多解的作业;推广学生中一题多解的好方法。例如:在物质鉴别的习题中,一是发动学生各自寻求鉴别途径,以培养、发展他们的发散思维能力和创造能力,这里,主要通过教师命题,学生设计鉴别方案,教师审查、学生实际操作鉴别四个环节来完成;二是进行“一题多解”的练习,教师提供命题并规定学生至少设计出若干种不同方案来,这时学生就必须充分运用发散思维,努力实现多种途径解决同一个实际问题的目标,为了使学生的发散思维得到升华进入更高层次的水平,教师应及时对学生设计信息进行反馈,汇集他们的设计方案,去其相同,取其不同,去其不合理,取其可行者,与学生进行共同探讨,使全部信息得到充分交流和传递。进一步启发、诱导学生去揭示、发现不同途径中所再现的知识点的内在联系及具体再现方法的规律性。

三、多种形式,发展其创造性思维能力

每章知识学习完,教师总要归纳、小结,若总是由教师一人归纳,学生往往会感到枯燥无味,能否变换一下形式让学生自己来小结整理,于是我采取让学生写小论文的方法如:在讲完铝这一章知识后,要求学生用第一人称写法将铝的知识概括小结,不仅要求知识完整,且文章要生动有独到之处,这一方法的改进,使同学们异常活跃起来,有的同学不仅阅读了有关铝资料,走访家长及有关人士,而且还跑到有关工厂去参观,写出了“铝的自述”的小论文。学生运用形象的比喻手法将Al从结构、性质到用途;从微观到宏观,描绘的如画如声形象逼真,如身临其境游荡在Al的海洋中,个别同学甚至还大胆的提出某些假设和预测使学生的积极性出现了前所未有的情景,同时也使学生的写作水平得到了施展,在讲评时教师对同学的成绩给予肯定,并对优秀作品发了小纪念品以示鼓励。这样既激发了学生对知识的追求兴趣,调动了他们创造欲望和动机,无疑是他们创造性思维能力得到培养和发展的结果。同时又显示了本学科的魅力,激发学生学习化学的自觉性。

(3)

(6)

Al(OH)3

(1) (5) (4) (2)

Al AlO2

a

b

c

沉淀量

沉淀量

沉淀量

酸化的AlCl3

AlCl3

AlCl3

氢氧化钠量

氨水量

碳酸量

PAGE

4