金属讲座[上学期]

图片预览

文档简介

北京市高中二年级化学教师新大纲新教材培训

专 题 讲 座

北京教育学院综合理科部 朱嘉泰 2003年5月

前言

本讲座的专题是《金属》。所涉及的内容是高中二年级教材的第四章[全制普通高级中学教科书(试验修订本·必修加选修,人民教育出版社)]。这部分教材的内容,若单纯从知识的角度看,与原有教材的区别不大,但是我们应在基础教育课程改革的大背景下审视我们的教学(从教学的指导思想、教学内容的选取、教与学的方式、教学媒体的选择、教与学的评价等全面地审视)。因此,本讲座准备从三个方面对讲座的主题进行分析,主要一是简单介绍高中化学课课程改革的前景,对即將颁布的《普通高中化学课程标准》简要的介绍;二是对现行教学大纳(教育部制订《全制普通高级中学化学教学大纲》,2002年4月)的“双主线”做进一步的分析;三是对高中教材中《金属》部分涉及的问题进行分析。本讲座的文字资料有三部分:

一、《普通高中化学课程标准》简介

二、新《化学教学大纲》“双主线”的意义

三、高二化学《金属》专题

《普通高中化学课程标准》简介

北京教育学院综合理科部 朱嘉泰 2003年5月

《普通高中化学课程标准》(以下简称“高中化学课标”)是以国家基础教育改革纳要为指导制订出的。“高中化学课标”是今后我国高中化学课程建设的基础性文件,对高中化学课程的课程性质,课程基本理念、课程目标、内容标准及实施建议都有明确的阐释。

此处重点介绍“高中化学课标”所指出的课程性质,课程基本理念和课程设计思路,对内容标准也做简要介绍。

1、 课程性质

普通高中化学课程是与九年义务教育阶段《化学》或《科学》相衔接的基础教育课程。课程强调学生的主体性,在保证基础的前提下为学生提供多样的、可选择的课程模块,为学生未来的发展打下良好的基础。

高中化学课程,有助于学生主动构建自身发展所需的化学基础知识和基本技能,增进对物质世界的认识,进一步了解化学学科的特点;有利于学生体验科学探究的过程,学习科学研究的基本方法,加深对科学本质的认识,发展创新精神和实践能力;有利于学生形成科学的自然观和严谨求实的科学态度,更深刻地认识科学、技术和社会之间的相互关系,树立可持续发展的思想。

2、 课程的基本理念

1、立足于学生适应现代生活和未来发展的需要,着眼于提高21世纪公民的科学素养,构建“知识与技能”、“过程与方法”、“情感态度与价值观”相融合的化学课程目标体系。

2、设置多样化的化学课程模块,努力开发课程资源,拓展学生选择的空间,适应学生个性发展的需要。

3、结合人类探索物质及其变化的历史与现代化学科学发展的趋势,引导学生进一步学习化学的基本观点和基本方法,形成科学的世界观。

4、从学生已有的经验和将要经历的社会生活实际出发,帮助学生认识化学与人类生活的密切关系,关注人类面临的与化学相关的社会问题,培养学生的社会责任感、参与意识和决策能力。

5、通过以化学实验为主的多种探究活动,使学生体验科学研究的过程,激发学习化学的兴趣,强化科学探究意识,促进学习方式的转变,在实践中培养学生的创新精神和实践能力。

6、在人类文化背景下构建化学课程体系,理解化学课程的人文内涵,发挥化学课程对培养学生人文精神的重要作用。

7、积极倡导学生自我评价、活动表现评价等多种评价方式,关注学生个性的发展,激励每一个学生走向成功。

8、为化学教师创造性地进行教学和研究提供新的“平台”。在课程改革的实践中引导教师不断反思,促进教师的专业发展。

3、 课程设计思路

(一)设计思路

高中化学课程以进一步提高学生科学素养为宗旨,着眼于学生未来的发展,体现时代性、基础性和选择性,兼顾不同志趣和发展潜能学生的需要。

普通高中化学课程为了保证基础性,设置了两个必修课程模块,注重从知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个方面为学生科学素养的发展和高中阶段后续课程的学习打下必备的基础。在内容选择上,力求反映现代化学研究的成果,积极关注21世纪与化学相关的社会现实问题,帮助学生形成可持续发展的观念,强化终身学习的意识,更好地体现化学课程的时代特色。

同时,考虑到学生个性发展的多样化需要,更好地体现课程的选择性,设置了具有不同特点的选修模块。在设置选修模块时充分体现现代化学发展和应用的趋势,以物质、结构、反应为主线,重视反映化学、技术与社会的相互联系。

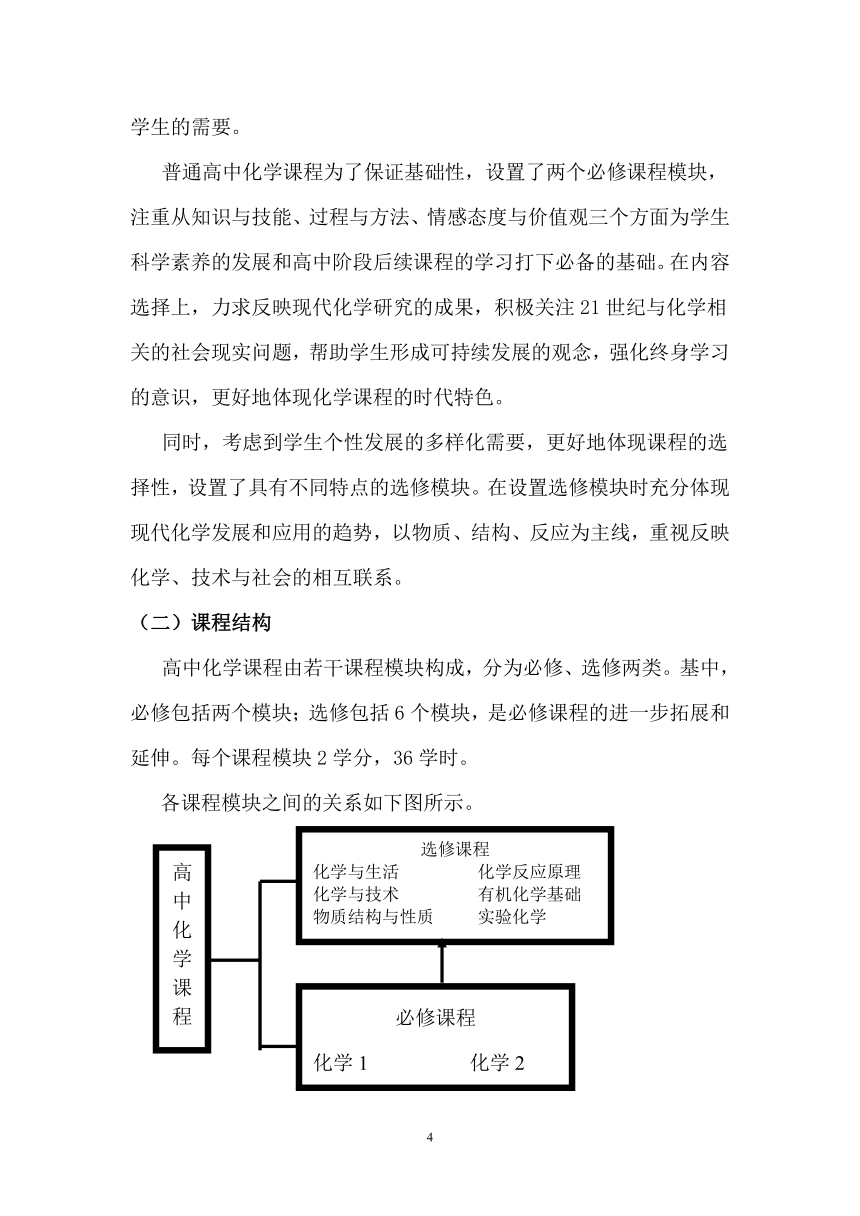

(二)课程结构

高中化学课程由若干课程模块构成,分为必修、选修两类。基中,必修包括两个模块;选修包括6个模块,是必修课程的进一步拓展和延伸。每个课程模块2学分,36学时。

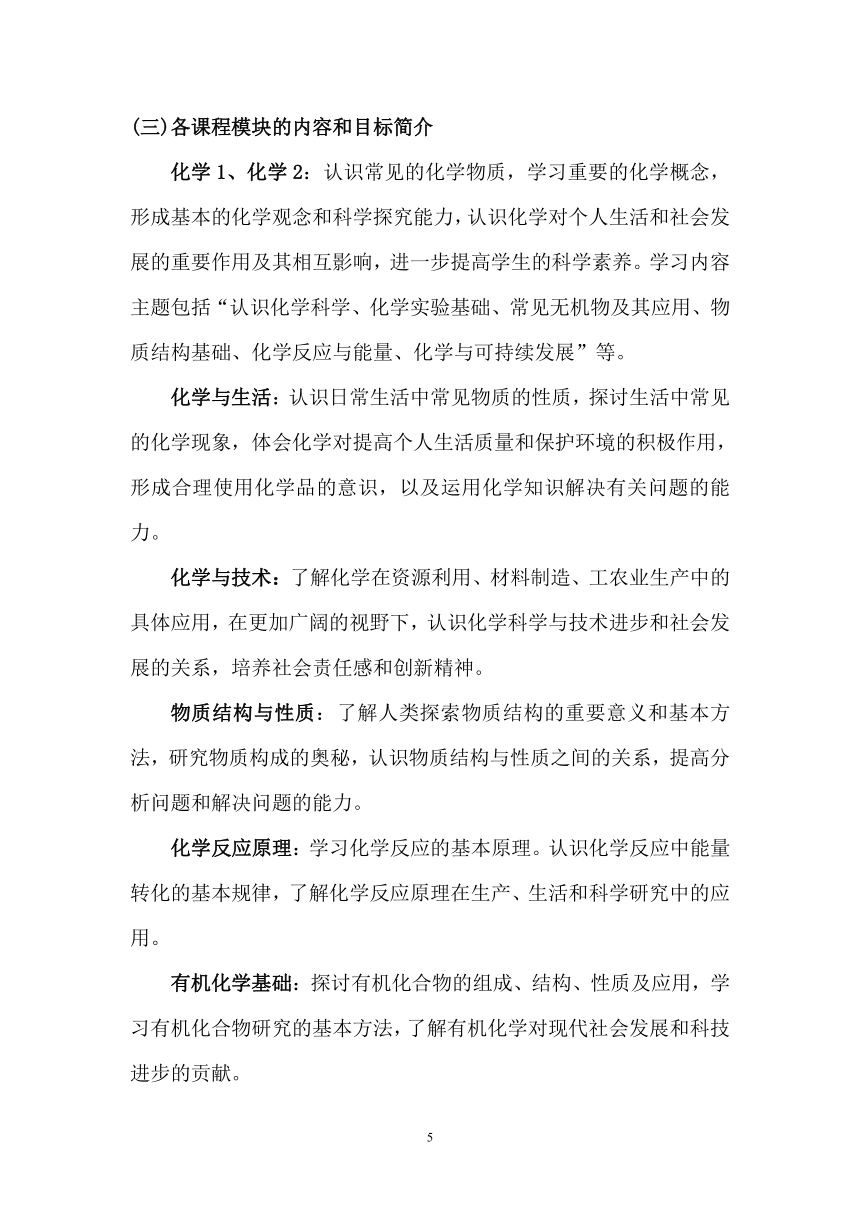

各课程模块之间的关系如下图所示。

(三)各课程模块的内容和目标简介

化学1、化学2:认识常见的化学物质,学习重要的化学概念,形成基本的化学观念和科学探究能力,认识化学对个人生活和社会发展的重要作用及其相互影响,进一步提高学生的科学素养。学习内容主题包括“认识化学科学、化学实验基础、常见无机物及其应用、物质结构基础、化学反应与能量、化学与可持续发展”等。

化学与生活:认识日常生活中常见物质的性质,探讨生活中常见的化学现象,体会化学对提高个人生活质量和保护环境的积极作用,形成合理使用化学品的意识,以及运用化学知识解决有关问题的能力。

化学与技术:了解化学在资源利用、材料制造、工农业生产中的具体应用,在更加广阔的视野下,认识化学科学与技术进步和社会发展的关系,培养社会责任感和创新精神。

物质结构与性质:了解人类探索物质结构的重要意义和基本方法,研究物质构成的奥秘,认识物质结构与性质之间的关系,提高分析问题和解决问题的能力。

化学反应原理:学习化学反应的基本原理。认识化学反应中能量转化的基本规律,了解化学反应原理在生产、生活和科学研究中的应用。

有机化学基础:探讨有机化合物的组成、结构、性质及应用,学习有机化合物研究的基本方法,了解有机化学对现代社会发展和科技进步的贡献。

实验化学:通过实验探究活动,掌握基本的化学实验技能和方法,进一步体验实验探究的基本过程,认识实验在化学科学研究和化学学习中的重要作用,提高化学实验能力。

上述课程模块从不同的层面和视角建构内容体系,有关实验技能、科学探究能力和情感态度与价值观等方面的目标在各模块中都得到体现。

(四)课程模块选择建议

学生在高中阶段最低必须修满6学分,学生在学完化学l、化学2之后,至少还应选学选修课程中的一个模块,以达到高中化学课程学习的毕业要求。

有条件的学校应开设所有的选修课程模块,条件暂不具备的学校应积极创造条件,力争早日开齐所有的选修课程模块。

鼓励高中学生尤其对化学感兴趣的学生在修满6个学分后,尽可能多的选学选修模块,以拓宽学生的知识面,提高学生的化学素养。

化学课程标准是普通高校招生化学科考试的命题依据。化学1、化学2课程模块的内容是高校招生化学考试内容的基本组成部分。普通高校招生化学科的考试内容应对报考不同专业的学生有不同的要求:报考人文学科或社会科学专业的学生,最多不超过3个模块:报考理工类专业的学生,最多不超过4个模块;报考化学及其相关专业的学生,最多不超过6个模块。

四 、内容标准简介

(1) 必修课程

高中化学必修课程依据学习时序分成化学1、化学2,总计4学分,每个人课程模块为2学分。

化学1: 主题1—认识化学科学;主题2—化学实验基础;

主题3—常见无机物及其应用。

化学2: 主题1—物质结构基础;主题2—化学反应与量;

主题—3化学与可持续发展。

(2) 选修课程

高中化学选修课程在必修课程基础上为满足学生的不同需要而设置的。

选修课程包括6个课程模块,每个模块2学分,所有学生至少应从中选择一个模块进行学习。

1、 化学与生活: 主题1—化学与健康;主题2—先后中的材料;

主题3—化学与环境保护

2、 化学与技术: 主题1—化学与资源开发利用;

主题2—化学与材料的制造、应用;

主题3—化学与工、农业生产。

3、 物质结构与性质: 主题1—研究物质结构的价值;

主题2—原子结构与元素的性质;

主题3—化学键与物质的性质;

主题4—分子间作用力与物质的性质。

4、 化学反应原理: 主题1—化学反应与能量;

主题2—化学反应速率和化学平衡;

主题3—溶液中的离子平衡。

5、 有机化学基础: 主题1—有机化合物的组成与结构;

主题2—烃及其衍生物的性质与作用;

主题3—糖类、氨基酸和蛋白质;

主题4—有机合成高分子化合物。

6、实验化学:主题1—化学实验基础;主题2—化学实验探究。

从以上的简介可以看出,今后的高中化学课程的内容无论从广度上还是从深度上都比现有的教学内容有了很大的扩展和加深。更为重要的是,学生选择学习内容的主动性大大增加;学生的学习方式也更加灵活、更加强调学生的自主学习和探究;对学生的学习要求也不再是整齐划一的,而是多种多样的。在这样一种多元化的情况下,对高中化学教师的要求与现在相比,无疑会有很大的提高。对一线教师自身而言,从现在起就应该加强学习和自我提高,这将是教育观念,学科专业、教学实践能力,教学研究能力等全方位的提高。

现在正在施行的高中化学教学的新大纲,已经体现了“高中化学课标”的基本思想。因此,可以说对现行教学大纲的学习和现行教材的分析是今后更加深入的高中化学课程改革的前奏或准备。

现行《全日制普通高级中学化学教学大纲》与以往的大纲相比,有很大变化。本讲座的主题《金属》,想以大纲“双主线”的基本精神对一些问题进行分析。也可以说本讲座内容的确定,是基于这样的考虑:

新《化学教学大纲》“双主线”的意义

朱嘉泰

北京教育学院综合理科部(100044)

北京市教委根据教育部的要求,决定自2002年秋季新学年开始,全市各中学高中一年级各学科执行教育部制订的新教学大纲,使用人民教育出版社出版的新高中教材。《全日制普通高级中学化学教学大纲》(简称《新大纲》)在课程理念、课程教学目的、教学内容和教学要求以及教学的考核评价等方面与以往的大纲相比,有了较大变化,最突出的是更加具体地体现了对学生进行素质教育,尤其是对学生的科学素养的培养。

《新大纲》确定的高中化学课程内容“体系”及“主线”与以往大纲有所不同。以往的大纲所提出的高中化学课程内容体系基本上是以元素周期系为“骨架”,“理论”穿插其中;其主线只有一条,即“物质结构主线”。而《新大纲》的内容结构则是“双体系”、“双主线”。“双体系”,即高一、高二两个年级的内容仍为传统的元素周期系体系,而高三则为单元式结构,体现学科内的综合;“双主线”即“物质结构、周期系”主线和“化学反应和能量变化”两条主线,两条主线并重在元素化学知识及理论知识中都有所体现。对高中化学课程而言,教学内容“双主线”的设置,应该说与以前的单主线相比,是一个突出的进步。“双主线”的意义主要有以下几个方面:

1、 有利于学生对物质发生化学变化有全面认识

化学学科是在原子―分子层面上认识物质的变化,化学变化的实质是“有新物质生成”,即人们常说的“在化学反应中原子没有发生变化,而是发生了重新组合。”因此,从物质结构的角度,即微观的角度分析物质发生化学反应的原因和“能力”,能够从本质上认识问题。但是,以往的大纲强调“物质结构”一条主线,会造成教师、学生对物质在化学反应中的“表现”在认识上产生偏差。在实际教学中,有的教师在“物质结构”方面又往往会只看“原子结构”,或是只从“原子结构”的角度考虑问题。这样,对有的现象就会“想不明白”或“无法解释”。有这样一个实例,有一位教师曾提到,有学生问:“为什么能用焦炭还原二氧化硅制取出硅?从原子结构看,C、Si原子最外层电子数都是4,而Si的电子层数要多、原子半径要大,Si原子更易失去电子,为什么C能还原Si?”,教师表示对学生的问题不好解释。其实,他们在认识上的偏差是明显的,因为参与反应的是焦炭和二氧化硅这样两种物质,而不是单个的碳原子和硅原子。所以,用单原子的属性(半径、电子层数、价电子数、电离能、电子亲合能等)去分析物质的化学特性显然是行不通的。如果对上述反应从“能量变化”的角度去分析,考虑在反应所需条件下物质由始态变到终态的能量变化以及反应体系混乱度的变化(熵变)的总效应(反应的自由能改变)问题就较清楚了。在高温(3273K)下,反应SiO2+2C→Si+2CO的熵增大占主导,反应的△G<0 ,因此,可以用焦炭还原SiO2得到Si单质。

与上面提到的问题类似,在分析为什么锌单质要比铜单质化学活动性强很多时(指在金属活动顺序表中Zn在Cu前面),也不能仅从原子结构的角度去分析,而是要对比分析这两种金属单质在水溶液中,由金属晶体变为水合金属离子的“能量变化”,看自由能改变(△G)的总的效应。

以上例子说明,要对物质发生化学反应有较全面的认识,除了从“物质结构”角度分析外,还应考虑到反应的能量变化(即分析发生反应的趋势如何)。

有关“化学反应的方向”问题,人民教育出版社新编高中教科书第二册(试验修订本,必修加选修),专有一个阅读栏述及。这是“化学反应与能量变化”主线的又一明显体现。教材内容深入浅出,但做为教师应当进一步深入钻研。

二、有利于将化学知识与生活、社会和科技发展相联系

单从“物质结构”的角度分析物质发生化学变化的实质,是理论上的认识。但是,众多的化学反应与我们的生活、社会和科学技术的发展有什么关系?在这个方面,旧大纲和旧教材是比较薄弱的。

化学教学与生活、社会、科技发展密切联系,是实施科学教育的重要方面。新大纲提出的“化学反应与能量变化”主线,可以很好地引导教材编写工作和教师的教学有意识地将化学知识和生活、社会及科技发展紧密地联系起来。以人民教育出版社新编高中化学教科书第一册为例,第一章就是《化学反应及其能量变化》,一开始就鲜明地突出了这条主线,第三节又专门讨论“化学反应中的能量变化”的问题,与过去的教材相比,对燃料的燃烧做了更深入的分析,又开辟了与能源、燃料有关的结合生活和社会的研究性课题,还提供了有关能源的资料。教师在教学中可以以大纲为指导,教材为基础,根据学生的实际情况,创造性地选择和组织教学内容,开展教学活动。

在教学中对于物质所发生的化学反应不是单单地从“纯理论”的角度去分析,而是结合能量的变化联系生活、社会、科技发展以及自然界发生的种种现象,可以拉近学生与科学知识、科学原理的距离,产生一种亲和作用,使他们真正感受到“科学就在我们身边”,更能激发他们的学习动机。

三、有助于学生形成科学观念,将知识进一步延伸

我们这里讲的“科学观念”是指在自然科学基本概念基础上的对自然界物质运动变化规律的认识。这已不仅仅是自然科学基础知识,而且是人们头脑中的观点、方法或是面对外来信息的刺激做出反应的思想基础。比如,“能量”是一内涵丰富的科学基本概念,而对“能量守恒与转化”规律的认识,可以说就是一种科学观念。对于中学生来说,通过自然科学各门学科的学习,对“能量”有了最基本的认识,也知道了能量存在的一些形式,对物质世界“能量守恒与转化”这一普遍规律的认识,则是在学习有关能量的具体知识的基础上形成的。在这一认识的形成过程中,教师的引导是必不可少的,这一引导应在自然科学各学科的教学中都有所体现,或者说各学科的教师都应该有引导学生将具体的科学知识上升为科学观念的这种教学上的意识。然而,就化学教学而言,“化学反应及能量变化”在以往的大纲、教材中没有突出的地位,因而教师在教学中基本上没有做这方面的引导。

《新大纲》关于“化学反应及能量变化”主线的提出,在这方面有了鲜明的指导作用,教师的教学也就有了明确的方向。比如,可以引导学生以“能量的守恒与转化”的科学观念去分析认识诸如“氢能的开发与利用”、“海水淡化中的能量问题”、“对我国(或世界)能源发展现状和前景的分析”、“为什么说‘水在常态下变油’是伪科学”等问题。这实际上已经涉及到有关化学反应的知识向另一方面延伸,即与生活、社会及科技发展的具体实际相联系(见本文第二节所述)。

由此可见,“化学反应及能量变化”主线的提出,既有利于学生形成有关能量的科学观念,又有利于学生将化学知识与生活、社会及科技发展紧密的结合。从科学教育的角度看,在学科教学中,教师应当有意识地引导学生把具体的学科知识,向上述两个方向延伸(见图),这样学生才能很好地体验自然科学的价值所在。

综上所述,《新大纲》双主线的提出有利于在化学教学中对学生进行基本科学素养的教育。因此,广大一线任课教师在领会《新大纲》的精神,选取教学内容、进行教学设计时,应全面考虑“双主线”的意义,在实施教学的过程中体现“双主线”的基础性作用,以更好地让学生在学习化学科学知识的同时,在科学观念、科学方法以及情感、态度、价值观等方面都得到培养和提高。

化学新大纲、新教材培训(高二年级)

《金属》专题

2002.12

一、金属冶炼与化学反应的方向

(1) 理论分析

1.金属的冶炼

金属冶炼的主要类型:热分解法、还原法、电解法。

金属的使用、冶炼与人类社会发展的联系(结合科技、社会发展的历史):铜的冶炼、铜器的使用,铁的冶炼、铁器及钢铁制品的使用,大规模的钢铁生产,有色金属的规模生产,各种性能的合金的制造与使用等(收集有关资料)。

2.对热还原法的分析――化学反应的方向

物质发生变化的方向:由不稳定趋于稳定(相对)。

物质发生变化的限度:由不平衡趋于平衡(相对)。

化学反应也是如此。决定体系稳定的两个因素:能量降低、混乱度增大。

(联系教材第二章的有关内容)

[思考讨论]

Ⅰ.为什么焦炭能做为还原剂冶炼锡、铅?

SnO2+2C→Sn+2CO

PbO+C→Pb+CO

Ⅱ.为什么有的吸热反应在常温下能自发进行?

Ba(OH)2+2NH4Cl→BaCl2+2NH3+2H2O

Ⅲ.还有哪些吸热,但能自动发生的变化(常温、常压)?

因此,从能量角度看△H<0(放热)、体系趋于稳定;从混乱度角度看△S>0(熵增大),体系趋于稳定。

综合考虑:△G=△H-T△S(GIbbs-Helmholtz方程)

体系自由能降低△G<0,变化自发进行。

下表为化学反应的方向(联系教材46页表):

能量变化 混乱度变化 反应自发进行的方向

低温 高温

①△H<0 △S>0 自发(△G<0) 自发(△G<0)

②△H<0 △S<0 自发(△G<0) 不自发(△G>0)

③△H>0 △S>0 不自发(△G>0) 自发(△G<0)

④△H>0 △S<0 不自发(△G<0) 不自发(△G<0)

反应的自发性由什么决定?如果一个反应能被利用来完成有用功,这个反应是自发的。如果由环境提供有用功去使反应发生,这个反应就不是自发的。

可以做有用功的能叫做自由能(G),因此当恒温恒压下△G<0,则反应能做有用功,反应是自发的。

需明确这样的认识:

“非自发”不意味着“不可能”,非自发应消耗了有用功,反应就能发生,例如水的分解。

“自发”不意味着立即迅速发生,例如H2与O2混合后,还需有“引发”的条件(但不需持续加热)。

实例:

1 CH3CH=CHCH3+ O2→CH2=CHCH= CH2+H2O

(反应速率慢,需选择合适的催化剂)

②CaO+SO3→CaSO4

(△G转变温度为1800℃,可在1200℃左右用石灰吸收SO3减少污染)

③N2+ O2→2NO

(△G转变温度为7.2×103K,可见用空气中的O2固定N2是不可行的)

④CO在任何条件下也不可能分解为碳单质和氧气。

3.对物质稳定性的认识

物质体系的化学稳定性分为两种:

一种是“真正的稳定”,即处于平衡状态,在一定条件下体系的变化不可能自发进行。例如:常温常压下碳酸钙的分解是不可能发生的。对此类变化,使用催化剂是无济于事的。这种稳定性叫做热力学稳定性。

另一种是“表观的稳定”,即处于不平衡状态,只是在一定条件下反应速率很慢(或极慢),而一旦改变条件反应即自发进行。例如:氢氧混合气在室温下稳定,将一块铂片放入其中立即发生剧烈反应(催化作用)。这种稳定性叫做动力学稳定性。

热力学稳定性与反应的途径或机理无关;动力学稳定性与此相反,若使用催化剂改变反应途径,可改变体系的动力学稳定性。

应明确,热力学指出的不能自发的反应是不能通过使用催化剂使其发生的。

4.对金属冶炼类型的分析

由金属矿石(金属化合物)还原出金属单质是金属元素被还原的过程:Mn++ne→M。

所使用的方法主要由其热力学稳定性决定。

(1)热分解法:金属化合物的热力学稳定性较低。

(2)热还原法:高温下体系的热力学稳定性降低,能发生氧化-还原反应。

(3)电解法:金属化合物的热力学稳定性强,借助电能实现氧化-还原反应。

5.由Ellingham图看还原剂的选择

作图原则:规定各反应中氧的量为1molO2,生成相应氧化物过程的△Gθ对温度作图,绘制出△G-T线。

可由图直接比较在某温度下不同氧化物的稳定性,能指出哪种单质在什么温度下能还原哪种氧化物。

也可作出单质消耗1mol Cl2的Ellingham图,以图作出相应的判断。

(二)教学建议

基本原则:紧扣教学大纲提出的教学目的,从“知识、技能”,“能力、方法”,“情感、态度”三个方面制定每单元,每节课的具体教学目标,体现大纲提出的总的教学目的。

1.注重培养学生形成“科学观念”

在教学中注意引导学生通过具体知识的学习形成“科学观念”。

科学观念指人对自然界物质运动、变化基本规律的认识,不仅仅是知识,而是思想方法或对外来信息刺激的反应或认识。培养学生独立思考的意识,比如用对“化学反应的方向”的认识分析“水变油”的伪科学性,引导学生用科学的眼光看周围的事物。

2.用生动的形式进行教学,调动学生积极主动参与教学活动把抽象的原理生动地展现出来,使学生感兴趣,乐于参与教学活动。

比如:通过实验分别认识能量变化,混乱度变化与化学反应自发变化的关系(实验可以是化学的,也可以是物理的)。

制作(或使用)多媒体课件,直观播放(展示)能量变化,混乱度变化与自发变化的关系。

3.教学设计建议

原则:尽量让学生积极参与教学活动,引导学生思考和探究。

(1) 创设一定的问题情境引入课题。

可从不同角度设计一些问题,引发学生思考,进入课题。

比如:对人类使用金属的历史作回顾,联系怎样获得(冶炼)金属;为什么先有炼铜术,后有炼铁技术;大规模的钢铁生产出现在哪个时期,为什么?等等,激发学生的思考。

又如:引导学生分析,对金属元素来说,由化合物变为单质,其变化的本质是什么(氧化?还原)?金属冶炼的基本原理是什么?怎样实现由矿石获得金属单质的反应?等等。

(2) 通过实验和讨论展开课题

可通过实验引导学生讨论有关问题。比如:做本炭还原氧化铜的实验。讨论:木炭、氢气都是非金属单质为什么能把一些金属还原出来。

引导帮助学生阅读“化学反应的方向”,结合观察到的实验或课件演示(自由落体,冰化成水,KNO3溶于水,有序排列变为无序排列,等等),思考物质运动变化的方向性。

(3) 引导学生进行小结把握落点

这部分内容的落点,应有两处:一是帮助学生形成科学观念,由化学反应的方向,认识物质运动,变化的方向;二是认识金属冶炼的反应实质,以及为什么不同的金属运用不同的方法(反应条件、还原剂)冶炼。

对于第一点,在教学上可以有弹性,可引导学生就课上学习的内容小结,也可进一步扩展。

对于第二点,主要是落实对金属冶炼基本原理的认识。

二、原电池原理与化学反应中的能量变化

(一)理论分析

1.原电池的反应原理

原电池反应的实质:氧化-还原反应。

原电池的构成要素:电极(阴、阳两极),电解质溶液。

原电池的反应方向:

强氧化型A+强还原型B→弱还原型A+弱氧化型B

比如:Zn+2H+→Zn2++H2↑

Zn+Cu2+→Zn2++Cu

反应方向的判断:由两个电极的标准电极电势来判断(电解质溶液的浓度在一定范围内)。在两个氧化-还原电对中,标准电极电势高的,其氧化型物质可氧化标准电极电势低的电对中的还原型物质(或反过来判断何种物质还原何种物质)。

比如: Cu2+∕Cu=0.34V

Zn2+∕Zn=-0.76V

因此,Cu2+可氧化Zn,或者说Zn可还原Cu2+。需注意:如果反应物是在非标准态下,应在特定的条件下计算其电极电势,用Nernst公式计算,再做出判断。如分析二氧化锰与浓盐酸反应制取氯气的问题。

由已发生的氧化-还原反应的方向,也可判断氧化剂或还原剂的相对强弱。

2.原电池反应的能量变化

原电池是实现将氧化-还原反应中的电子转移由无规则运动成为定向运动的装置。反应中自由能的减少等于体系所做的最大有用电功,即所谓化学能转化为电能。

W电=EQ

Q=nF

-ΔG=nFE

由此式也可看出自发的氧化-还原反应所组成的电池的电动势当然是正值(ΔG<0)。例如:Cu-Zn原电池,在标准态下:

=0.34-(-0.76)=1.10V。

3.对金属活动性顺序的分析

教材中金属活动性顺序的排列,是按金属单质在水溶液中形成稳定水合离子的趋势大小排列的,即金属单质在水溶液中的热力学稳定性由弱到强的顺序排列的。此顺序为标准电极电势(酸性)由低到高的顺序,即电对中还原态物质的还原性由强到弱的顺序。

因此,对金属活动性顺序的应用条件要明确:适用于对在水溶液中金属单质转化为水合金属离子的反应的分析。

例如,比较Zn与Cu的金属活动性,就不能简单比原子结构,而应比较以下系列变化:

金属单质(晶体)→金属原子(气态)→金属离子(气态,未水合)→水合金属离子,总自由能的改变。

对第二册教材(试验修订本·必修加选修)第109页“本章小结”的表格中,“在空气中跟氧的反应”一栏所列规律,应认识到不甚严谨。

(二)教学建议

基本原则:让学生从感知入手(观察和动手实验)积极参与教学活动,引导学生思考和探究。在落实对反应原理认识的基础上,紧密结合生活、社会和科技发展,体现S.T.S教育的精神,调动学生收集资料、调查、研讨……,激发学生学习的内驱力。

1.对原电池的认识

可引导学生思考:电池与我们的关系,日常生活中都在哪些方面用到电池?你对电池了解多少?等等。

动手:通过多种电极与电解质溶液的组合观察原电池反应,思考电流是怎样产生的?

2. 发动学生收集资料

(1)电池的种类、用途;各种电池的比较;废旧电池可能造成的污染及回收(现状及治理前景);电池应用的展望……。

(2)金属腐蚀的问题,危害、损失程度、防护……。

3.实验探究(科学方法的培养)

影响金属铝腐蚀的原因,Cl-离子的存在有无影响,可能的原因是什么?

现象分析:“铝容器盛有水,被腐蚀的程度不大,但在容器上放一不锈钢的网罩,铝被腐蚀的程度加重了。”

4.氢能源的开发和利用(收集整理信息能力、文献研究能力的培养)

燃料电池反应原理的分析;燃料(氢气)的来源(制取、条件);

燃料的储存、运输、安全保障;

燃料的补充方式;

利用氢能的投入产出之比的分析;

我国及世界各国开发利用氢能源的现状及发展前景……。

3、 金属与生活、社会和科技发展

(1) 常见金属镁、铝、铁(略)

(2) 金属材料(略)

(3) 金属元素与生命

生命必需元素在生物体中存在不同形式,在人体内大致可分为四种情况。

第一种情况:H、O、C、N在体内是生物大分子――蛋白质、核酸、糖、脂肪的主要构成元素。是生命活动的基础。

第二种情况:Na、K、Mg、Ca、P、S、Cl等。Na+主要存在于细胞外,K+在细胞内。Ca主要是骨骼和结谛组织的重要结构组分,而Mg则能与氨基酸残基中的氮原子形成相当强的碱。硫可为氨基酸的组分,磷则为重要的核苷酸,脂肪酸的组分(磷酸三酯键等)。

第三种情况:Mo、Mn、Fe、Cu、Co、Zn等,在体内微量存在,是过渡元素,可形成不同价态的离子,可作为酶的活性中心,或作为电子传递体,可与核酸或ATP、NAD的多磷酸化合物形成配合物等。

第四种情况: Se、Sn、F、Si、V、Cr……等属于机理不甚清楚的一类元素。已知Se 是谷胱甘肽过氧化酶的组分,F是骨的组成元素。其余的还不甚了解。近年来,对Se的作用研究得较为深入,也有较多的应用。

表:人体内所含的主要金属

元素 形态 存在组织 生理作用

Na Na+ 细胞外 维持组织水分,维持酸碱平衡。

K K+,配合物 细胞内 酶激活剂,控制胃酸分泌等。

Mg Mg2+,配合物 细胞液,肌肉,神经 酶激活剂

Ca Ca2+,配合物 骨骼、牙齿,细胞膜 形成骨骼的重要成份,控制肌肉收缩的重要成份

Fe 配合物(Fe2+,Fe3+) 血红蛋白 运送氧

Zn 配合物(Zn2+) 皮肤、骨骼、胰、眼、男性生殖器官、精子 稳定酶(蛋白质)的结构、使酶产生活性;愈合伤口

Mn 配合物(Mn3+) 肝、肾、胰 激活一些酶,有利于有机基质的发育

Cu Cu+ 与Cu2+间转化(配合物) 血液 形成多氧化酶,如细胞色素-C氧化酶;铜蛋白酶的成份;转递Fe

Co 配合物(Co 3+) 肝脏 VB12的重要成份,促使红细胞成熟

Mo 配合物(Mo 5+) 多种酶的辅助因子;转递电子(氧化酶、还原酶都有)

Cr 配合物(Cr3+,Cr2+) 血液 葡萄糖耐受因子(GTF)的主要成份,参与控制胆固醇和酯类的合成

高中化学课程

选修课程

化学与生活 化学反应原理

化学与技术 有机化学基础

物质结构与性质 实验化学

必修课程

化学1 化学2

高中化学课程改革的发展趋势《普通高中化学课程标准》简介

对高二化学教材的分析—《金属》专题从专业理论和教学实施两个方面分析

目前高中化学课程的基本指导思想,对现行高中化学教学大纲的分析,着重分析“双主线”。

自然界的现象

科学

知识

生活实际

科学

观念

社会发展

科技发展

1

17

专 题 讲 座

北京教育学院综合理科部 朱嘉泰 2003年5月

前言

本讲座的专题是《金属》。所涉及的内容是高中二年级教材的第四章[全制普通高级中学教科书(试验修订本·必修加选修,人民教育出版社)]。这部分教材的内容,若单纯从知识的角度看,与原有教材的区别不大,但是我们应在基础教育课程改革的大背景下审视我们的教学(从教学的指导思想、教学内容的选取、教与学的方式、教学媒体的选择、教与学的评价等全面地审视)。因此,本讲座准备从三个方面对讲座的主题进行分析,主要一是简单介绍高中化学课课程改革的前景,对即將颁布的《普通高中化学课程标准》简要的介绍;二是对现行教学大纳(教育部制订《全制普通高级中学化学教学大纲》,2002年4月)的“双主线”做进一步的分析;三是对高中教材中《金属》部分涉及的问题进行分析。本讲座的文字资料有三部分:

一、《普通高中化学课程标准》简介

二、新《化学教学大纲》“双主线”的意义

三、高二化学《金属》专题

《普通高中化学课程标准》简介

北京教育学院综合理科部 朱嘉泰 2003年5月

《普通高中化学课程标准》(以下简称“高中化学课标”)是以国家基础教育改革纳要为指导制订出的。“高中化学课标”是今后我国高中化学课程建设的基础性文件,对高中化学课程的课程性质,课程基本理念、课程目标、内容标准及实施建议都有明确的阐释。

此处重点介绍“高中化学课标”所指出的课程性质,课程基本理念和课程设计思路,对内容标准也做简要介绍。

1、 课程性质

普通高中化学课程是与九年义务教育阶段《化学》或《科学》相衔接的基础教育课程。课程强调学生的主体性,在保证基础的前提下为学生提供多样的、可选择的课程模块,为学生未来的发展打下良好的基础。

高中化学课程,有助于学生主动构建自身发展所需的化学基础知识和基本技能,增进对物质世界的认识,进一步了解化学学科的特点;有利于学生体验科学探究的过程,学习科学研究的基本方法,加深对科学本质的认识,发展创新精神和实践能力;有利于学生形成科学的自然观和严谨求实的科学态度,更深刻地认识科学、技术和社会之间的相互关系,树立可持续发展的思想。

2、 课程的基本理念

1、立足于学生适应现代生活和未来发展的需要,着眼于提高21世纪公民的科学素养,构建“知识与技能”、“过程与方法”、“情感态度与价值观”相融合的化学课程目标体系。

2、设置多样化的化学课程模块,努力开发课程资源,拓展学生选择的空间,适应学生个性发展的需要。

3、结合人类探索物质及其变化的历史与现代化学科学发展的趋势,引导学生进一步学习化学的基本观点和基本方法,形成科学的世界观。

4、从学生已有的经验和将要经历的社会生活实际出发,帮助学生认识化学与人类生活的密切关系,关注人类面临的与化学相关的社会问题,培养学生的社会责任感、参与意识和决策能力。

5、通过以化学实验为主的多种探究活动,使学生体验科学研究的过程,激发学习化学的兴趣,强化科学探究意识,促进学习方式的转变,在实践中培养学生的创新精神和实践能力。

6、在人类文化背景下构建化学课程体系,理解化学课程的人文内涵,发挥化学课程对培养学生人文精神的重要作用。

7、积极倡导学生自我评价、活动表现评价等多种评价方式,关注学生个性的发展,激励每一个学生走向成功。

8、为化学教师创造性地进行教学和研究提供新的“平台”。在课程改革的实践中引导教师不断反思,促进教师的专业发展。

3、 课程设计思路

(一)设计思路

高中化学课程以进一步提高学生科学素养为宗旨,着眼于学生未来的发展,体现时代性、基础性和选择性,兼顾不同志趣和发展潜能学生的需要。

普通高中化学课程为了保证基础性,设置了两个必修课程模块,注重从知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个方面为学生科学素养的发展和高中阶段后续课程的学习打下必备的基础。在内容选择上,力求反映现代化学研究的成果,积极关注21世纪与化学相关的社会现实问题,帮助学生形成可持续发展的观念,强化终身学习的意识,更好地体现化学课程的时代特色。

同时,考虑到学生个性发展的多样化需要,更好地体现课程的选择性,设置了具有不同特点的选修模块。在设置选修模块时充分体现现代化学发展和应用的趋势,以物质、结构、反应为主线,重视反映化学、技术与社会的相互联系。

(二)课程结构

高中化学课程由若干课程模块构成,分为必修、选修两类。基中,必修包括两个模块;选修包括6个模块,是必修课程的进一步拓展和延伸。每个课程模块2学分,36学时。

各课程模块之间的关系如下图所示。

(三)各课程模块的内容和目标简介

化学1、化学2:认识常见的化学物质,学习重要的化学概念,形成基本的化学观念和科学探究能力,认识化学对个人生活和社会发展的重要作用及其相互影响,进一步提高学生的科学素养。学习内容主题包括“认识化学科学、化学实验基础、常见无机物及其应用、物质结构基础、化学反应与能量、化学与可持续发展”等。

化学与生活:认识日常生活中常见物质的性质,探讨生活中常见的化学现象,体会化学对提高个人生活质量和保护环境的积极作用,形成合理使用化学品的意识,以及运用化学知识解决有关问题的能力。

化学与技术:了解化学在资源利用、材料制造、工农业生产中的具体应用,在更加广阔的视野下,认识化学科学与技术进步和社会发展的关系,培养社会责任感和创新精神。

物质结构与性质:了解人类探索物质结构的重要意义和基本方法,研究物质构成的奥秘,认识物质结构与性质之间的关系,提高分析问题和解决问题的能力。

化学反应原理:学习化学反应的基本原理。认识化学反应中能量转化的基本规律,了解化学反应原理在生产、生活和科学研究中的应用。

有机化学基础:探讨有机化合物的组成、结构、性质及应用,学习有机化合物研究的基本方法,了解有机化学对现代社会发展和科技进步的贡献。

实验化学:通过实验探究活动,掌握基本的化学实验技能和方法,进一步体验实验探究的基本过程,认识实验在化学科学研究和化学学习中的重要作用,提高化学实验能力。

上述课程模块从不同的层面和视角建构内容体系,有关实验技能、科学探究能力和情感态度与价值观等方面的目标在各模块中都得到体现。

(四)课程模块选择建议

学生在高中阶段最低必须修满6学分,学生在学完化学l、化学2之后,至少还应选学选修课程中的一个模块,以达到高中化学课程学习的毕业要求。

有条件的学校应开设所有的选修课程模块,条件暂不具备的学校应积极创造条件,力争早日开齐所有的选修课程模块。

鼓励高中学生尤其对化学感兴趣的学生在修满6个学分后,尽可能多的选学选修模块,以拓宽学生的知识面,提高学生的化学素养。

化学课程标准是普通高校招生化学科考试的命题依据。化学1、化学2课程模块的内容是高校招生化学考试内容的基本组成部分。普通高校招生化学科的考试内容应对报考不同专业的学生有不同的要求:报考人文学科或社会科学专业的学生,最多不超过3个模块:报考理工类专业的学生,最多不超过4个模块;报考化学及其相关专业的学生,最多不超过6个模块。

四 、内容标准简介

(1) 必修课程

高中化学必修课程依据学习时序分成化学1、化学2,总计4学分,每个人课程模块为2学分。

化学1: 主题1—认识化学科学;主题2—化学实验基础;

主题3—常见无机物及其应用。

化学2: 主题1—物质结构基础;主题2—化学反应与量;

主题—3化学与可持续发展。

(2) 选修课程

高中化学选修课程在必修课程基础上为满足学生的不同需要而设置的。

选修课程包括6个课程模块,每个模块2学分,所有学生至少应从中选择一个模块进行学习。

1、 化学与生活: 主题1—化学与健康;主题2—先后中的材料;

主题3—化学与环境保护

2、 化学与技术: 主题1—化学与资源开发利用;

主题2—化学与材料的制造、应用;

主题3—化学与工、农业生产。

3、 物质结构与性质: 主题1—研究物质结构的价值;

主题2—原子结构与元素的性质;

主题3—化学键与物质的性质;

主题4—分子间作用力与物质的性质。

4、 化学反应原理: 主题1—化学反应与能量;

主题2—化学反应速率和化学平衡;

主题3—溶液中的离子平衡。

5、 有机化学基础: 主题1—有机化合物的组成与结构;

主题2—烃及其衍生物的性质与作用;

主题3—糖类、氨基酸和蛋白质;

主题4—有机合成高分子化合物。

6、实验化学:主题1—化学实验基础;主题2—化学实验探究。

从以上的简介可以看出,今后的高中化学课程的内容无论从广度上还是从深度上都比现有的教学内容有了很大的扩展和加深。更为重要的是,学生选择学习内容的主动性大大增加;学生的学习方式也更加灵活、更加强调学生的自主学习和探究;对学生的学习要求也不再是整齐划一的,而是多种多样的。在这样一种多元化的情况下,对高中化学教师的要求与现在相比,无疑会有很大的提高。对一线教师自身而言,从现在起就应该加强学习和自我提高,这将是教育观念,学科专业、教学实践能力,教学研究能力等全方位的提高。

现在正在施行的高中化学教学的新大纲,已经体现了“高中化学课标”的基本思想。因此,可以说对现行教学大纲的学习和现行教材的分析是今后更加深入的高中化学课程改革的前奏或准备。

现行《全日制普通高级中学化学教学大纲》与以往的大纲相比,有很大变化。本讲座的主题《金属》,想以大纲“双主线”的基本精神对一些问题进行分析。也可以说本讲座内容的确定,是基于这样的考虑:

新《化学教学大纲》“双主线”的意义

朱嘉泰

北京教育学院综合理科部(100044)

北京市教委根据教育部的要求,决定自2002年秋季新学年开始,全市各中学高中一年级各学科执行教育部制订的新教学大纲,使用人民教育出版社出版的新高中教材。《全日制普通高级中学化学教学大纲》(简称《新大纲》)在课程理念、课程教学目的、教学内容和教学要求以及教学的考核评价等方面与以往的大纲相比,有了较大变化,最突出的是更加具体地体现了对学生进行素质教育,尤其是对学生的科学素养的培养。

《新大纲》确定的高中化学课程内容“体系”及“主线”与以往大纲有所不同。以往的大纲所提出的高中化学课程内容体系基本上是以元素周期系为“骨架”,“理论”穿插其中;其主线只有一条,即“物质结构主线”。而《新大纲》的内容结构则是“双体系”、“双主线”。“双体系”,即高一、高二两个年级的内容仍为传统的元素周期系体系,而高三则为单元式结构,体现学科内的综合;“双主线”即“物质结构、周期系”主线和“化学反应和能量变化”两条主线,两条主线并重在元素化学知识及理论知识中都有所体现。对高中化学课程而言,教学内容“双主线”的设置,应该说与以前的单主线相比,是一个突出的进步。“双主线”的意义主要有以下几个方面:

1、 有利于学生对物质发生化学变化有全面认识

化学学科是在原子―分子层面上认识物质的变化,化学变化的实质是“有新物质生成”,即人们常说的“在化学反应中原子没有发生变化,而是发生了重新组合。”因此,从物质结构的角度,即微观的角度分析物质发生化学反应的原因和“能力”,能够从本质上认识问题。但是,以往的大纲强调“物质结构”一条主线,会造成教师、学生对物质在化学反应中的“表现”在认识上产生偏差。在实际教学中,有的教师在“物质结构”方面又往往会只看“原子结构”,或是只从“原子结构”的角度考虑问题。这样,对有的现象就会“想不明白”或“无法解释”。有这样一个实例,有一位教师曾提到,有学生问:“为什么能用焦炭还原二氧化硅制取出硅?从原子结构看,C、Si原子最外层电子数都是4,而Si的电子层数要多、原子半径要大,Si原子更易失去电子,为什么C能还原Si?”,教师表示对学生的问题不好解释。其实,他们在认识上的偏差是明显的,因为参与反应的是焦炭和二氧化硅这样两种物质,而不是单个的碳原子和硅原子。所以,用单原子的属性(半径、电子层数、价电子数、电离能、电子亲合能等)去分析物质的化学特性显然是行不通的。如果对上述反应从“能量变化”的角度去分析,考虑在反应所需条件下物质由始态变到终态的能量变化以及反应体系混乱度的变化(熵变)的总效应(反应的自由能改变)问题就较清楚了。在高温(3273K)下,反应SiO2+2C→Si+2CO的熵增大占主导,反应的△G<0 ,因此,可以用焦炭还原SiO2得到Si单质。

与上面提到的问题类似,在分析为什么锌单质要比铜单质化学活动性强很多时(指在金属活动顺序表中Zn在Cu前面),也不能仅从原子结构的角度去分析,而是要对比分析这两种金属单质在水溶液中,由金属晶体变为水合金属离子的“能量变化”,看自由能改变(△G)的总的效应。

以上例子说明,要对物质发生化学反应有较全面的认识,除了从“物质结构”角度分析外,还应考虑到反应的能量变化(即分析发生反应的趋势如何)。

有关“化学反应的方向”问题,人民教育出版社新编高中教科书第二册(试验修订本,必修加选修),专有一个阅读栏述及。这是“化学反应与能量变化”主线的又一明显体现。教材内容深入浅出,但做为教师应当进一步深入钻研。

二、有利于将化学知识与生活、社会和科技发展相联系

单从“物质结构”的角度分析物质发生化学变化的实质,是理论上的认识。但是,众多的化学反应与我们的生活、社会和科学技术的发展有什么关系?在这个方面,旧大纲和旧教材是比较薄弱的。

化学教学与生活、社会、科技发展密切联系,是实施科学教育的重要方面。新大纲提出的“化学反应与能量变化”主线,可以很好地引导教材编写工作和教师的教学有意识地将化学知识和生活、社会及科技发展紧密地联系起来。以人民教育出版社新编高中化学教科书第一册为例,第一章就是《化学反应及其能量变化》,一开始就鲜明地突出了这条主线,第三节又专门讨论“化学反应中的能量变化”的问题,与过去的教材相比,对燃料的燃烧做了更深入的分析,又开辟了与能源、燃料有关的结合生活和社会的研究性课题,还提供了有关能源的资料。教师在教学中可以以大纲为指导,教材为基础,根据学生的实际情况,创造性地选择和组织教学内容,开展教学活动。

在教学中对于物质所发生的化学反应不是单单地从“纯理论”的角度去分析,而是结合能量的变化联系生活、社会、科技发展以及自然界发生的种种现象,可以拉近学生与科学知识、科学原理的距离,产生一种亲和作用,使他们真正感受到“科学就在我们身边”,更能激发他们的学习动机。

三、有助于学生形成科学观念,将知识进一步延伸

我们这里讲的“科学观念”是指在自然科学基本概念基础上的对自然界物质运动变化规律的认识。这已不仅仅是自然科学基础知识,而且是人们头脑中的观点、方法或是面对外来信息的刺激做出反应的思想基础。比如,“能量”是一内涵丰富的科学基本概念,而对“能量守恒与转化”规律的认识,可以说就是一种科学观念。对于中学生来说,通过自然科学各门学科的学习,对“能量”有了最基本的认识,也知道了能量存在的一些形式,对物质世界“能量守恒与转化”这一普遍规律的认识,则是在学习有关能量的具体知识的基础上形成的。在这一认识的形成过程中,教师的引导是必不可少的,这一引导应在自然科学各学科的教学中都有所体现,或者说各学科的教师都应该有引导学生将具体的科学知识上升为科学观念的这种教学上的意识。然而,就化学教学而言,“化学反应及能量变化”在以往的大纲、教材中没有突出的地位,因而教师在教学中基本上没有做这方面的引导。

《新大纲》关于“化学反应及能量变化”主线的提出,在这方面有了鲜明的指导作用,教师的教学也就有了明确的方向。比如,可以引导学生以“能量的守恒与转化”的科学观念去分析认识诸如“氢能的开发与利用”、“海水淡化中的能量问题”、“对我国(或世界)能源发展现状和前景的分析”、“为什么说‘水在常态下变油’是伪科学”等问题。这实际上已经涉及到有关化学反应的知识向另一方面延伸,即与生活、社会及科技发展的具体实际相联系(见本文第二节所述)。

由此可见,“化学反应及能量变化”主线的提出,既有利于学生形成有关能量的科学观念,又有利于学生将化学知识与生活、社会及科技发展紧密的结合。从科学教育的角度看,在学科教学中,教师应当有意识地引导学生把具体的学科知识,向上述两个方向延伸(见图),这样学生才能很好地体验自然科学的价值所在。

综上所述,《新大纲》双主线的提出有利于在化学教学中对学生进行基本科学素养的教育。因此,广大一线任课教师在领会《新大纲》的精神,选取教学内容、进行教学设计时,应全面考虑“双主线”的意义,在实施教学的过程中体现“双主线”的基础性作用,以更好地让学生在学习化学科学知识的同时,在科学观念、科学方法以及情感、态度、价值观等方面都得到培养和提高。

化学新大纲、新教材培训(高二年级)

《金属》专题

2002.12

一、金属冶炼与化学反应的方向

(1) 理论分析

1.金属的冶炼

金属冶炼的主要类型:热分解法、还原法、电解法。

金属的使用、冶炼与人类社会发展的联系(结合科技、社会发展的历史):铜的冶炼、铜器的使用,铁的冶炼、铁器及钢铁制品的使用,大规模的钢铁生产,有色金属的规模生产,各种性能的合金的制造与使用等(收集有关资料)。

2.对热还原法的分析――化学反应的方向

物质发生变化的方向:由不稳定趋于稳定(相对)。

物质发生变化的限度:由不平衡趋于平衡(相对)。

化学反应也是如此。决定体系稳定的两个因素:能量降低、混乱度增大。

(联系教材第二章的有关内容)

[思考讨论]

Ⅰ.为什么焦炭能做为还原剂冶炼锡、铅?

SnO2+2C→Sn+2CO

PbO+C→Pb+CO

Ⅱ.为什么有的吸热反应在常温下能自发进行?

Ba(OH)2+2NH4Cl→BaCl2+2NH3+2H2O

Ⅲ.还有哪些吸热,但能自动发生的变化(常温、常压)?

因此,从能量角度看△H<0(放热)、体系趋于稳定;从混乱度角度看△S>0(熵增大),体系趋于稳定。

综合考虑:△G=△H-T△S(GIbbs-Helmholtz方程)

体系自由能降低△G<0,变化自发进行。

下表为化学反应的方向(联系教材46页表):

能量变化 混乱度变化 反应自发进行的方向

低温 高温

①△H<0 △S>0 自发(△G<0) 自发(△G<0)

②△H<0 △S<0 自发(△G<0) 不自发(△G>0)

③△H>0 △S>0 不自发(△G>0) 自发(△G<0)

④△H>0 △S<0 不自发(△G<0) 不自发(△G<0)

反应的自发性由什么决定?如果一个反应能被利用来完成有用功,这个反应是自发的。如果由环境提供有用功去使反应发生,这个反应就不是自发的。

可以做有用功的能叫做自由能(G),因此当恒温恒压下△G<0,则反应能做有用功,反应是自发的。

需明确这样的认识:

“非自发”不意味着“不可能”,非自发应消耗了有用功,反应就能发生,例如水的分解。

“自发”不意味着立即迅速发生,例如H2与O2混合后,还需有“引发”的条件(但不需持续加热)。

实例:

1 CH3CH=CHCH3+ O2→CH2=CHCH= CH2+H2O

(反应速率慢,需选择合适的催化剂)

②CaO+SO3→CaSO4

(△G转变温度为1800℃,可在1200℃左右用石灰吸收SO3减少污染)

③N2+ O2→2NO

(△G转变温度为7.2×103K,可见用空气中的O2固定N2是不可行的)

④CO在任何条件下也不可能分解为碳单质和氧气。

3.对物质稳定性的认识

物质体系的化学稳定性分为两种:

一种是“真正的稳定”,即处于平衡状态,在一定条件下体系的变化不可能自发进行。例如:常温常压下碳酸钙的分解是不可能发生的。对此类变化,使用催化剂是无济于事的。这种稳定性叫做热力学稳定性。

另一种是“表观的稳定”,即处于不平衡状态,只是在一定条件下反应速率很慢(或极慢),而一旦改变条件反应即自发进行。例如:氢氧混合气在室温下稳定,将一块铂片放入其中立即发生剧烈反应(催化作用)。这种稳定性叫做动力学稳定性。

热力学稳定性与反应的途径或机理无关;动力学稳定性与此相反,若使用催化剂改变反应途径,可改变体系的动力学稳定性。

应明确,热力学指出的不能自发的反应是不能通过使用催化剂使其发生的。

4.对金属冶炼类型的分析

由金属矿石(金属化合物)还原出金属单质是金属元素被还原的过程:Mn++ne→M。

所使用的方法主要由其热力学稳定性决定。

(1)热分解法:金属化合物的热力学稳定性较低。

(2)热还原法:高温下体系的热力学稳定性降低,能发生氧化-还原反应。

(3)电解法:金属化合物的热力学稳定性强,借助电能实现氧化-还原反应。

5.由Ellingham图看还原剂的选择

作图原则:规定各反应中氧的量为1molO2,生成相应氧化物过程的△Gθ对温度作图,绘制出△G-T线。

可由图直接比较在某温度下不同氧化物的稳定性,能指出哪种单质在什么温度下能还原哪种氧化物。

也可作出单质消耗1mol Cl2的Ellingham图,以图作出相应的判断。

(二)教学建议

基本原则:紧扣教学大纲提出的教学目的,从“知识、技能”,“能力、方法”,“情感、态度”三个方面制定每单元,每节课的具体教学目标,体现大纲提出的总的教学目的。

1.注重培养学生形成“科学观念”

在教学中注意引导学生通过具体知识的学习形成“科学观念”。

科学观念指人对自然界物质运动、变化基本规律的认识,不仅仅是知识,而是思想方法或对外来信息刺激的反应或认识。培养学生独立思考的意识,比如用对“化学反应的方向”的认识分析“水变油”的伪科学性,引导学生用科学的眼光看周围的事物。

2.用生动的形式进行教学,调动学生积极主动参与教学活动把抽象的原理生动地展现出来,使学生感兴趣,乐于参与教学活动。

比如:通过实验分别认识能量变化,混乱度变化与化学反应自发变化的关系(实验可以是化学的,也可以是物理的)。

制作(或使用)多媒体课件,直观播放(展示)能量变化,混乱度变化与自发变化的关系。

3.教学设计建议

原则:尽量让学生积极参与教学活动,引导学生思考和探究。

(1) 创设一定的问题情境引入课题。

可从不同角度设计一些问题,引发学生思考,进入课题。

比如:对人类使用金属的历史作回顾,联系怎样获得(冶炼)金属;为什么先有炼铜术,后有炼铁技术;大规模的钢铁生产出现在哪个时期,为什么?等等,激发学生的思考。

又如:引导学生分析,对金属元素来说,由化合物变为单质,其变化的本质是什么(氧化?还原)?金属冶炼的基本原理是什么?怎样实现由矿石获得金属单质的反应?等等。

(2) 通过实验和讨论展开课题

可通过实验引导学生讨论有关问题。比如:做本炭还原氧化铜的实验。讨论:木炭、氢气都是非金属单质为什么能把一些金属还原出来。

引导帮助学生阅读“化学反应的方向”,结合观察到的实验或课件演示(自由落体,冰化成水,KNO3溶于水,有序排列变为无序排列,等等),思考物质运动变化的方向性。

(3) 引导学生进行小结把握落点

这部分内容的落点,应有两处:一是帮助学生形成科学观念,由化学反应的方向,认识物质运动,变化的方向;二是认识金属冶炼的反应实质,以及为什么不同的金属运用不同的方法(反应条件、还原剂)冶炼。

对于第一点,在教学上可以有弹性,可引导学生就课上学习的内容小结,也可进一步扩展。

对于第二点,主要是落实对金属冶炼基本原理的认识。

二、原电池原理与化学反应中的能量变化

(一)理论分析

1.原电池的反应原理

原电池反应的实质:氧化-还原反应。

原电池的构成要素:电极(阴、阳两极),电解质溶液。

原电池的反应方向:

强氧化型A+强还原型B→弱还原型A+弱氧化型B

比如:Zn+2H+→Zn2++H2↑

Zn+Cu2+→Zn2++Cu

反应方向的判断:由两个电极的标准电极电势来判断(电解质溶液的浓度在一定范围内)。在两个氧化-还原电对中,标准电极电势高的,其氧化型物质可氧化标准电极电势低的电对中的还原型物质(或反过来判断何种物质还原何种物质)。

比如: Cu2+∕Cu=0.34V

Zn2+∕Zn=-0.76V

因此,Cu2+可氧化Zn,或者说Zn可还原Cu2+。需注意:如果反应物是在非标准态下,应在特定的条件下计算其电极电势,用Nernst公式计算,再做出判断。如分析二氧化锰与浓盐酸反应制取氯气的问题。

由已发生的氧化-还原反应的方向,也可判断氧化剂或还原剂的相对强弱。

2.原电池反应的能量变化

原电池是实现将氧化-还原反应中的电子转移由无规则运动成为定向运动的装置。反应中自由能的减少等于体系所做的最大有用电功,即所谓化学能转化为电能。

W电=EQ

Q=nF

-ΔG=nFE

由此式也可看出自发的氧化-还原反应所组成的电池的电动势当然是正值(ΔG<0)。例如:Cu-Zn原电池,在标准态下:

=0.34-(-0.76)=1.10V。

3.对金属活动性顺序的分析

教材中金属活动性顺序的排列,是按金属单质在水溶液中形成稳定水合离子的趋势大小排列的,即金属单质在水溶液中的热力学稳定性由弱到强的顺序排列的。此顺序为标准电极电势(酸性)由低到高的顺序,即电对中还原态物质的还原性由强到弱的顺序。

因此,对金属活动性顺序的应用条件要明确:适用于对在水溶液中金属单质转化为水合金属离子的反应的分析。

例如,比较Zn与Cu的金属活动性,就不能简单比原子结构,而应比较以下系列变化:

金属单质(晶体)→金属原子(气态)→金属离子(气态,未水合)→水合金属离子,总自由能的改变。

对第二册教材(试验修订本·必修加选修)第109页“本章小结”的表格中,“在空气中跟氧的反应”一栏所列规律,应认识到不甚严谨。

(二)教学建议

基本原则:让学生从感知入手(观察和动手实验)积极参与教学活动,引导学生思考和探究。在落实对反应原理认识的基础上,紧密结合生活、社会和科技发展,体现S.T.S教育的精神,调动学生收集资料、调查、研讨……,激发学生学习的内驱力。

1.对原电池的认识

可引导学生思考:电池与我们的关系,日常生活中都在哪些方面用到电池?你对电池了解多少?等等。

动手:通过多种电极与电解质溶液的组合观察原电池反应,思考电流是怎样产生的?

2. 发动学生收集资料

(1)电池的种类、用途;各种电池的比较;废旧电池可能造成的污染及回收(现状及治理前景);电池应用的展望……。

(2)金属腐蚀的问题,危害、损失程度、防护……。

3.实验探究(科学方法的培养)

影响金属铝腐蚀的原因,Cl-离子的存在有无影响,可能的原因是什么?

现象分析:“铝容器盛有水,被腐蚀的程度不大,但在容器上放一不锈钢的网罩,铝被腐蚀的程度加重了。”

4.氢能源的开发和利用(收集整理信息能力、文献研究能力的培养)

燃料电池反应原理的分析;燃料(氢气)的来源(制取、条件);

燃料的储存、运输、安全保障;

燃料的补充方式;

利用氢能的投入产出之比的分析;

我国及世界各国开发利用氢能源的现状及发展前景……。

3、 金属与生活、社会和科技发展

(1) 常见金属镁、铝、铁(略)

(2) 金属材料(略)

(3) 金属元素与生命

生命必需元素在生物体中存在不同形式,在人体内大致可分为四种情况。

第一种情况:H、O、C、N在体内是生物大分子――蛋白质、核酸、糖、脂肪的主要构成元素。是生命活动的基础。

第二种情况:Na、K、Mg、Ca、P、S、Cl等。Na+主要存在于细胞外,K+在细胞内。Ca主要是骨骼和结谛组织的重要结构组分,而Mg则能与氨基酸残基中的氮原子形成相当强的碱。硫可为氨基酸的组分,磷则为重要的核苷酸,脂肪酸的组分(磷酸三酯键等)。

第三种情况:Mo、Mn、Fe、Cu、Co、Zn等,在体内微量存在,是过渡元素,可形成不同价态的离子,可作为酶的活性中心,或作为电子传递体,可与核酸或ATP、NAD的多磷酸化合物形成配合物等。

第四种情况: Se、Sn、F、Si、V、Cr……等属于机理不甚清楚的一类元素。已知Se 是谷胱甘肽过氧化酶的组分,F是骨的组成元素。其余的还不甚了解。近年来,对Se的作用研究得较为深入,也有较多的应用。

表:人体内所含的主要金属

元素 形态 存在组织 生理作用

Na Na+ 细胞外 维持组织水分,维持酸碱平衡。

K K+,配合物 细胞内 酶激活剂,控制胃酸分泌等。

Mg Mg2+,配合物 细胞液,肌肉,神经 酶激活剂

Ca Ca2+,配合物 骨骼、牙齿,细胞膜 形成骨骼的重要成份,控制肌肉收缩的重要成份

Fe 配合物(Fe2+,Fe3+) 血红蛋白 运送氧

Zn 配合物(Zn2+) 皮肤、骨骼、胰、眼、男性生殖器官、精子 稳定酶(蛋白质)的结构、使酶产生活性;愈合伤口

Mn 配合物(Mn3+) 肝、肾、胰 激活一些酶,有利于有机基质的发育

Cu Cu+ 与Cu2+间转化(配合物) 血液 形成多氧化酶,如细胞色素-C氧化酶;铜蛋白酶的成份;转递Fe

Co 配合物(Co 3+) 肝脏 VB12的重要成份,促使红细胞成熟

Mo 配合物(Mo 5+) 多种酶的辅助因子;转递电子(氧化酶、还原酶都有)

Cr 配合物(Cr3+,Cr2+) 血液 葡萄糖耐受因子(GTF)的主要成份,参与控制胆固醇和酯类的合成

高中化学课程

选修课程

化学与生活 化学反应原理

化学与技术 有机化学基础

物质结构与性质 实验化学

必修课程

化学1 化学2

高中化学课程改革的发展趋势《普通高中化学课程标准》简介

对高二化学教材的分析—《金属》专题从专业理论和教学实施两个方面分析

目前高中化学课程的基本指导思想,对现行高中化学教学大纲的分析,着重分析“双主线”。

自然界的现象

科学

知识

生活实际

科学

观念

社会发展

科技发展

1

17