北师大化学必修2第三章(重要的有机化合物)教学案(全套)[下学期]

文档属性

| 名称 | 北师大化学必修2第三章(重要的有机化合物)教学案(全套)[下学期] |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 246.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2007-04-03 10:04:00 | ||

图片预览

文档简介

第一部分 重要的有机化合物

【本部分教材分析】

1.地位和功能

必修模块的有机化学内容是以典型有机物的学习为切入点,让学生在初中有机物常识的基础上,能进一步从结构的角度,加深对有机物和有机化学的整体认识。选取的代表物有甲烷、乙烯(制品)、乙醇(酒)、乙酸(醋)、糖、油脂、蛋白质等,这些物质都与生活联系密切,是学生每天都能看到、听到的,使学生感到熟悉、亲切,可以增加学生的兴趣和热情。

必修模块的有机化学具有双重功能,即一方面为满足公民基本科学素养的要求,提供有机化学中最基本的核心知识,使学生从熟悉的有机化合物入手,了解有机化学研究的对象、目的、内容和方法,认识到有机化学已渗透到生活的各个方面,能用所学的知识,解释和说明一些常见的生活现象和物质用途;另一方面为进一步学习有机化学的学生,打好最基本的知识基础、帮助他们了解有机化学的概况和主要研究方法,激发他深入学习的欲望。

2.内容的选择与呈现

根据课程标准和学时要求,本章没有完全考虑有机化学本身的内在逻辑体系,主要是选取典型代表物,介绍其基本的结构、主要性质以及在生产、生活中的应用,较少涉及到有机物类概念和它们的性质(烯烃、芳香烃、醇类、羧酸等)。为了学习同系物和同分异构体的概念,只简单介绍了烷烃的结构特点和主要性质,没有涉及烷烃的系统命名等。

教材特别强调从学生生活实际和已有知识出发,从实验开始,组织教学内容,尽力渗透结构分析的观点,使学生在初中知识的基础上有所提高。

教学中要特别注意不盲目扩充代表物的性质和内容,尽量不涉及类物质的性质,注意从结构角度适当深化学生对甲烷、乙醇、乙酸的认识,建立有机物“组成结构——性质——用途”的认识关系,使学生了解学习和研究有机物的一般方法,形成一定的分析和解决问题能力

为了帮助学生理解内容,教材增加了章图、结构模型、实验实录图、实物图片等,丰富了教材内容,提高了教材的可读性和趣味性。

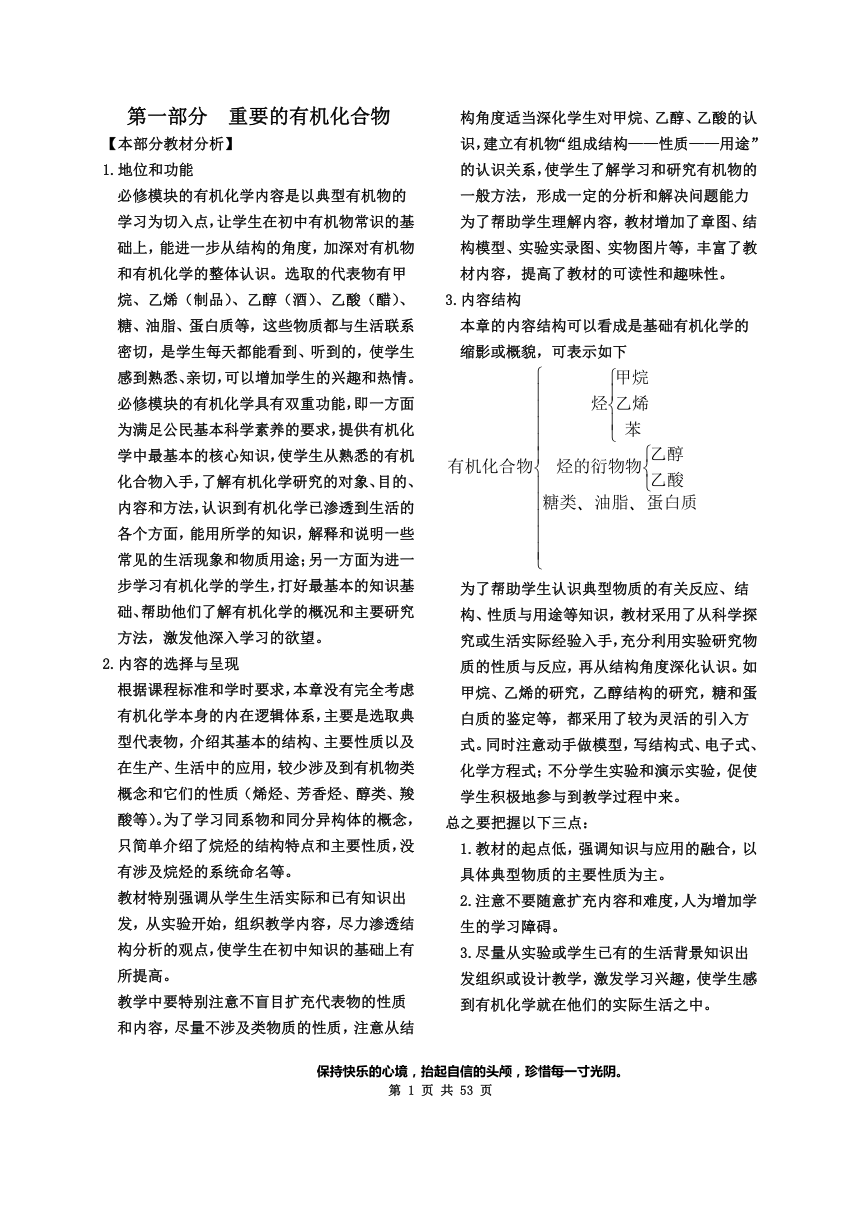

3.内容结构

本章的内容结构可以看成是基础有机化学的缩影或概貌,可表示如下

为了帮助学生认识典型物质的有关反应、结构、性质与用途等知识,教材采用了从科学探究或生活实际经验入手,充分利用实验研究物质的性质与反应,再从结构角度深化认识。如甲烷、乙烯的研究,乙醇结构的研究,糖和蛋白质的鉴定等,都采用了较为灵活的引入方式。同时注意动手做模型,写结构式、电子式、化学方程式;不分学生实验和演示实验,促使学生积极地参与到教学过程中来。

总之要把握以下三点:

1.教材的起点低,强调知识与应用的融合,以具体典型物质的主要性质为主。

2.注意不要随意扩充内容和难度,人为增加学生的学习障碍。

3.尽量从实验或学生已有的生活背景知识出发组织或设计教学,激发学习兴趣,使学生感到有机化学就在他们的实际生活之中。

第一节 认识有机化合物

【教材分析】本节内容是有机化学学习的开始,建议慢一点进行,要求不要太高,重点是让学生理解有机化合物中碳的成键特点,学习有机物的基础知识。

第一课时 甲烷

【基本要求】

知识与技能要求:

(1)掌握甲烷的化学性质。

(2)了解取代反应的特征。

(3)了解甲烷的存在和甲烷的用途等。

过程与方法要求:

(1)通过对取代反应的认识,了解有机和无机反应类型的关系。

(2)了解有机化学和无机化学之间并没有太大的区别,只是研究的物质类别以及角度不同而已。

情感与价值观要求:

以甲烷的存在和用途等为素材,增强化学在人类重要作用的认识。

【重、难点】

本课时的重点甲烷的化学性质。难点是甲烷跟氯气的取代反应。

【学案导学】

1.什么是有机物,有机物有那些共同的性质?

2.甲烷是最简单的有机化合物,怎样确定它的

组成中含有碳、氢二种元素?

3.在通常情况下,甲烷的化学性质 ,但在一定条件下,甲烷能发生 、 等反应。

4.写出在光照条件下,甲烷与氯气发生反应生成气态有机物的化学方程式:

5. 甲烷的四种氯的取代产物的性质和用途

名称(俗称)

化学式

常温状态

溶解性

用途

6.取代反应与置换反应的比较

取代反应 置换反应

定义

反应物

生成物

反应中电子得失

反应是否可逆

7.写出本课时教材中的化学方程式,你能否找出取代反应和哪种无机反应类型比较想像?

【课时测控1】

专题一:涉及到有机物概念及判断

1.通过初中和高中有机化合物的学习,你认为下列有关有机化合物的说法中正确的是( )

A.凡是含有碳元素的化合物都是有机化合物

B.所有的有机化合物均难溶解于水

C.易溶解于汽油、苯、四氯化碳的物质就是有机化合物

D.有机物组成元素较少,而有机物的种类繁多

2.下列说法中错误的是:( )

A.无机物和有机物在性质上的区别并不是绝对的

B.无机物和有机物在一定条件下可以相互转化

C.所有的有机物都可以从动植物的有机体中提取

D.有机物之间发生的化学反应比较复杂,而且速度较慢

3.不属于有机物特点的是:( )

A.大多数有机物难溶于水,易溶于有机溶剂;

B.有机反应比较复杂,一般反应较慢;

C.绝大多数有机物受热不易分解,而且不易燃烧;

D.绝大多数有机物是非电解质,不易导电熔点低。

4.下列物质中属于有机物的是:( )

A.CO2 B.CH3COOH

C.C2H2 D.CaCO3

5.有机物燃烧:( )

A.只能生成CO2和H2O;

B.只能生成碳的氧化物和水;

C.只能生成CO、CO2、H2O及其他元素的化合物;

D.可能生成碳单质、碳的氧化物、水及其他元素的化合物。

6.某有机物在空气中完全燃烧只生成二氧化碳和水,则此有机物 ( )

A.一定含有氧元素 B.一定不含有氧元素

C.一定含有碳、氢、氧三种元素

D.一定含有碳、氢两种元素,不能确定是否含有氧元素

7.某有机物在氧气中充分燃烧,生成的水蒸气和CO2的物质的量之比为1∶1,由此可以得出结论是:( )

A.该有机物分子中C、H、O个数比为1∶2∶3

B.分子中C∶H原子个数比为1∶2

C.有机物中必定含氧元素

D.无法判断有机物中是否含氧元素

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题二:甲烷的性质

8.下列混和气中主要成分不是甲烷的是( )

A.液化石油气 B.沼气

C.天然气 D.瓦斯

9.下列关于甲烷性质叙述中不正确的是( )

A.甲烷是一种无色无味的气体

B.甲烷的密度比空气的密度小

C.甲烷极难溶解于水

D.甲烷性质稳定,不和其它物质反应

10.最近我国开始从新疆开发天然气,贯穿东西引至上海的大工程,关于天然气的下列叙述中不正确的是( )

A.天然气和沼气的主要成分是甲烷

B.相对煤和石油来讲,天然气的输送更方便

C.天然气燃烧的废气中,二氧化硫等污染物的含量少

D.天然气与空气混合点燃,不会发生爆炸

11.下列叙述中错误的是 ( )

A.点燃甲烷不必像点燃氢气那样事先验纯

B.甲烷燃烧能放出大量的热,所以是一种很好的气体燃料

C.煤矿的矿井要注意通风和严禁烟火,以防爆炸事故的发生

D.如果隔绝空气,将甲烷加热到1000℃以上,甲烷分解生成炭黑和氢气

12.近年来,部分大城市的公交车辆开始采用天然气燃料,采取这种测试的目的是( )

A.未雨绸缪,防止石油短缺

B.开渠节源,降低运营成本

C.燃烧充分,减少大气污染

D.燃烧值高,加大运输动力

13.2005年1月14日,成功登陆土卫六的“惠更斯”号探测器发回了350张照片和大量数据。分析指出,土卫六“酷似地球经常下雨”,不过“雨”的成份是液态甲烷。下列关于土卫六的说法中,不正确的是( ) ( )

A.土卫六上存在有机分子

B.地表温度极高

C.地貌形成与液态甲烷冲刷有关

D.土卫六上形成了甲烷的气液循环系统

14.2 g甲烷中含有m个碳原子,则下列数值中跟阿佛加德罗常数相等的是:( )

A.16m B.4m

C.6m D.8m

15.下列气体在氧气中充分燃烧后 ,其产物既可使无水硫酸铜变蓝,又可使澄清石灰水变浑浊的是 ( )

A.H2S B.CH4

C.H2 D.CO

16.有一种无色的混合气体可能由CH4、NH3、、H2、CO、CO2 和HCl组成。为确定其组成,进行了以下察实验:①将此混合气体通过浓硫酸,气体总体积基本不变。②再通过过量的澄清石灰水,未见浑浊,但气体体积减少。③把剩余气体在供氧的情况下燃烧,燃烧产物不能使无水硫酸铜变色。原混合气体含有( )

A.CO和HCl B.CH4和NH3

C.CH4和HCl、 D.H2和CO2

17.今有H2、CO、CH4的体积比为1∶1∶2的混合气体V升,当其完全燃烧时,所需O2的体积为: ( )

A.1.25V L B.5VL

C.V L D.3/4 V L

18.有3ml甲烷和一氧化碳的混合气体,完全燃烧恰好用去了3ml氧气,则此混合气体中甲 烷和一氧化碳的体积比是( )

A.1:1 B.1:2 C.2:1 D.任意比

19.为除去混在甲烷中的CO2和H2O,可将混合气体通过盛有----------------的洗气瓶,除去----------------,再通过盛有----------------的洗气瓶,除去-----------;也可将混合气体----------------一次性将杂质气体除去。

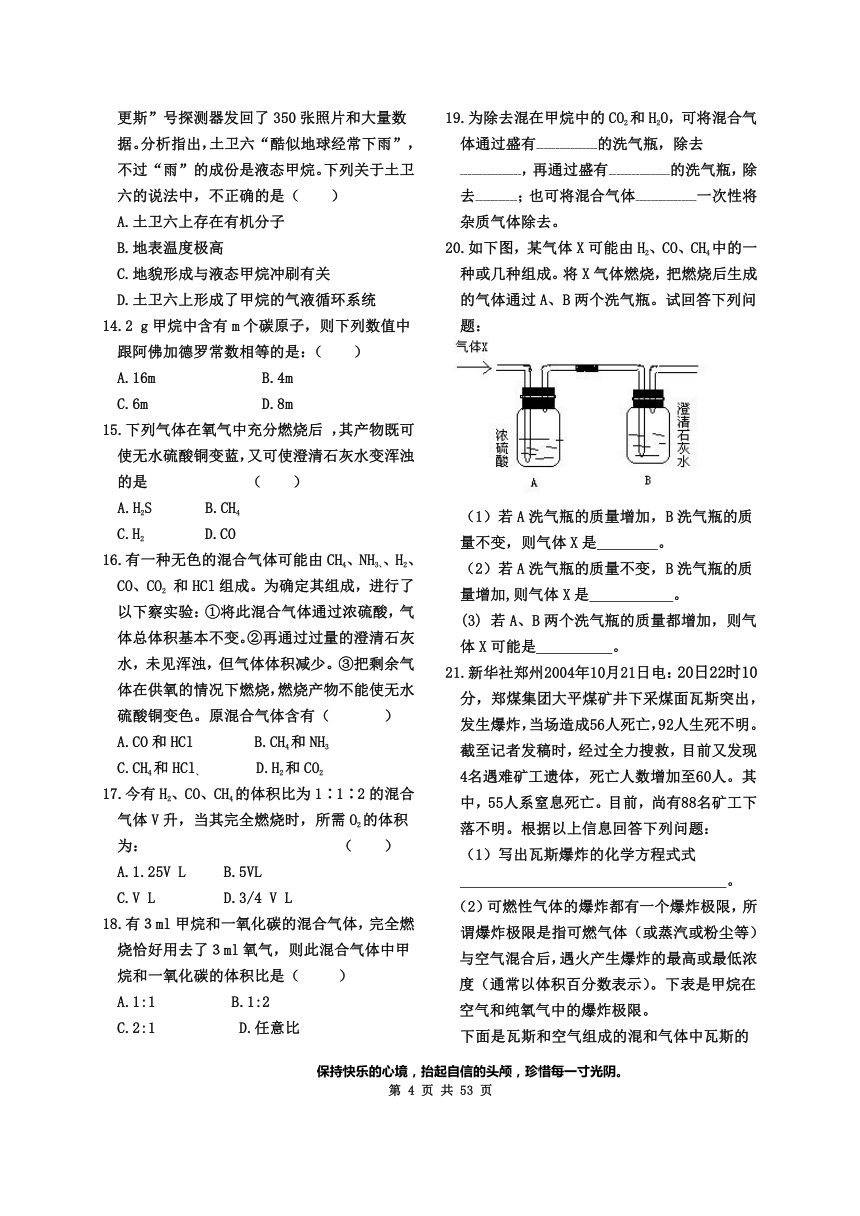

20.如下图,某气体X可能由H2、CO、CH4中的一种或几种组成。将X气体燃烧,把燃烧后生成的气体通过A、B两个洗气瓶。试回答下列问题:

(1)若A洗气瓶的质量增加,B洗气瓶的质量不变,则气体X是 。

(2)若A洗气瓶的质量不变,B洗气瓶的质量增加,则气体X是 。

(3) 若A、B两个洗气瓶的质量都增加,则气体X可能是 。

21.新华社郑州2004年10月21日电:20日22时10分,郑煤集团大平煤矿井下采煤面瓦斯突出,发生爆炸,当场造成56人死亡,92人生死不明。截至记者发稿时,经过全力搜救,目前又发现4名遇难矿工遗体,死亡人数增加至60人。其中,55人系窒息死亡。目前,尚有88名矿工下落不明。根据以上信息回答下列问题:

(1)写出瓦斯爆炸的化学方程式式

。

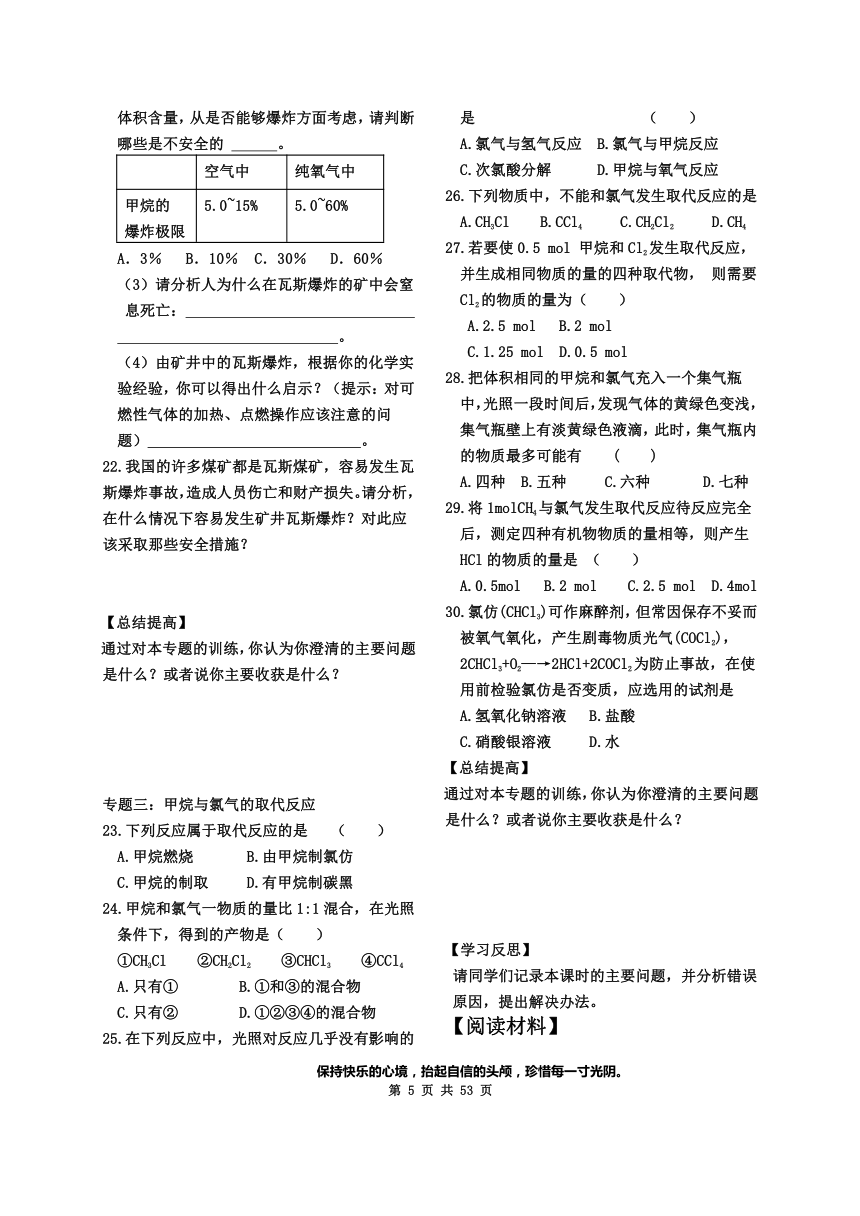

(2)可燃性气体的爆炸都有一个爆炸极限,所谓爆炸极限是指可燃气体(或蒸汽或粉尘等)

与空气混合后,遇火产生爆炸的最高或最低浓度(通常以体积百分数表示)。下表是甲烷在空气和纯氧气中的爆炸极限。

下面是瓦斯和空气组成的混和气体中瓦斯的体积含量,从是否能够爆炸方面考虑,请判断哪些是不安全的 。

空气中 纯氧气中

甲烷的爆炸极限 5.0~15% 5.0~60%

A.3% B.10% C.30% D.60%

(3)请分析人为什么在瓦斯爆炸的矿中会窒息死亡:

。

(4)由矿井中的瓦斯爆炸,根据你的化学实验经验,你可以得出什么启示?(提示:对可燃性气体的加热、点燃操作应该注意的问题) 。

22.我国的许多煤矿都是瓦斯煤矿,容易发生瓦斯爆炸事故,造成人员伤亡和财产损失。请分析,在什么情况下容易发生矿井瓦斯爆炸?对此应该采取那些安全措施?

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题三:甲烷与氯气的取代反应

23.下列反应属于取代反应的是 ( )

A.甲烷燃烧 B.由甲烷制氯仿

C.甲烷的制取 D.有甲烷制碳黑

24.甲烷和氯气一物质的量比1:1混合,在光照条件下,得到的产物是( )

①CH3Cl ②CH2Cl2 ③CHCl3 ④CCl4

A.只有① B.①和③的混合物

C.只有② D.①②③④的混合物

25.在下列反应中,光照对反应几乎没有影响的是 ( )

A.氯气与氢气反应 B.氯气与甲烷反应

C.次氯酸分解 D.甲烷与氧气反应

26.下列物质中,不能和氯气发生取代反应的是

A.CH3Cl B.CCl4 C.CH2Cl2 D.CH4

27.若要使0.5 mol 甲烷和Cl2发生取代反应,并生成相同物质的量的四种取代物, 则需要Cl2的物质的量为( )

A.2.5 mol B.2 mol

C.1.25 mol D.0.5 mol

28.把体积相同的甲烷和氯气充入一个集气瓶中,光照一段时间后,发现气体的黄绿色变浅,集气瓶壁上有淡黄绿色液滴,此时,集气瓶内的物质最多可能有 ( )

A.四种 B.五种 C.六种 D.七种

29.将1molCH4与氯气发生取代反应待反应完全后,测定四种有机物物质的量相等,则产生HCl的物质的量是 ( )

A.0.5mol B.2 mol C.2.5 mol D.4mol

30.氯仿(CHCl3)可作麻醉剂,但常因保存不妥而被氧气氧化,产生剧毒物质光气(COCl2),2CHCl3+O2—→2HCl+2COCl2为防止事故,在使用前检验氯仿是否变质,应选用的试剂是

A.氢氧化钠溶液 B.盐酸

C.硝酸银溶液 D.水

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

【学习反思】

请同学们记录本课时的主要问题,并分析错误原因,提出解决办法。

【阅读材料】

材料一:可燃冰及其利用

可燃冰及其利用一种特别的物质被科学家发现,它存在于300―500米海洋深处的沉积物中和寒冷的高纬度地区,其储量是煤炭、石油和天然气总和的两倍,1立方米的它可释放出相当于天然气164倍的能量。在能源紧缺的现在发现它真可解燃眉之急。

可燃冰有望取代煤、石油和天然气,成为21世纪的新能源。科学家估计,海底可燃冰分布的范围约占海洋总面积的10%,相当于4000万平方公里,是迄今为止海底最具价值的矿产资源,足够人类使用1000年。但在繁复的可燃冰开采过程中,一旦出现任何差错,将引发严重的环境灾难,成为环保敌人——首先,收集海水中的气体是十分困难的,海底可燃冰属大面积分布,其分解出来的甲烷很难聚集在某一地区内收集,而且一离开海床便迅速分解,容易发生喷井意外。更重要的是,甲烷的温室效应比二氧化碳厉害10至20倍,若处理不当发生意外,分解出来的甲烷气体由海水释放到大气层,将使全球温室效应问题更趋严重。此外,海底开采还可能会破坏地壳稳定平衡,造成大陆架边缘动荡而引发海底塌方,甚至导致大规模海啸,带来灾难性后果。目前已有证据显示,过去这类气体的大规模自然释放,在某种程度上导致了地球气候急剧变化。8000年前在北欧造成浩劫的大海啸,也极有可能是由于这种气体大量释放所致。

一、什么是“可燃冰”

这种看起来像冰霜的物质叫“可燃冰”,学名叫“天然气水合物”,因为主要成分是甲烷,因此也常称为“甲烷水合物”。在常温常压下它会分解成水与甲烷,“可燃冰”可以看成是高度压缩的固态天然气。“可燃冰”外表上看它像冰霜,从微观上看其分子结构就像一个一个“笼子”,由若干水分子组成一个笼子,每个笼子里“关”一个气体分子。目前,可燃冰主要分布在东、西太平洋和大西洋西部边缘,是一种极具发展潜力的新能源,但由于开采困难,海底可燃冰至今仍原封不动地保存在海底和永久冻土层内。

二、“可燃冰”是如何形成的呢?

可燃冰由海洋板块活动而成。当海洋板块下沉时,较古老的海底地壳会下沉到地球内部,海底石油和天然气便随板块的边缘涌上表面。当接触到冰冷的海水和在深海压力下,天然气与海水产生化学作用,就形成水合物。科学家估计,海底可燃冰分布的范围约占海洋总面积的10%,相当于4000万平方公里,是迄今为止海底最具价值的矿产资源,足够人类使用1000年。

“可燃冰”的形成有三个基本条件:首先温度不能太高,在零度以上可以生成,0-10℃为宜,最高限是20℃左右,再高就分解了。第二压力要够,但也不能太大,零度时,30个大气压以上它就可能生成。第三,地底要有气源。因为,在陆地只有西伯利亚的永久冻土层才具备形成条件和使之保持稳定的固态,而海洋深层300-500米的沉积物中都可能具备这样的低温高压条件。因此,其分布的陆海比例为1∶100。

三、人类如何开采、利用“可燃冰”?

开采方案主要有三种。

第一是热解法。利用“可燃冰”在加温时分解的特性,使其由固态分解出甲烷蒸汽。但此方法难处在于不好收集。海底的多孔介质不是集中为“一片”,也不是一大块岩石,而是较为均匀地遍布着。如何布设管道并高效收集是急于解决的问题。

方案二是降压法。有科学家提出将核废料埋入地底,利用核辐射效应使其分解。但它们都面临着和热解法同样布设管道并高效收集的问题。

方案三是“置换法”。研究证实,将CO2液化(实现起来很容易),注入1500米以下的洋面(不一定非要到海底),就会生成二氧化碳水合物,它的比重比海水大,于是就会沉入海底。如果将CO2注射入海底的甲烷水合物储层,因CO2较之甲烷易于形成水合物,因而就可能将甲烷水合物中的甲烷分子“挤走”,从而将其置换出来。

但如果“可燃冰”在开采中发生泄露,大量甲烷气体分解出来,经由海水进入大气层。甲烷的温室效应比CO2要大21倍,因此一旦这种泄露得不到控制,全球温室效应将迅速增大,大气升温后,海水温度也将随之升高、地层温度上升,这会造成海底的“可燃冰”的自动分解,引起恶性循环。因此,开采必须要受控,使释放出的甲烷气体都能被有效收集起来。

海底可燃冰的开采涉及复杂的技术问题,所以目前仍在发展阶段,估计需要10至30年的时间才能投入商业开采。其实,中国、美国、加拿大、印度、韩国、挪威和日本已开始各自的可燃冰研究计划,其中日本建成7口探井,期望在2010年投入商业开采,美国近年也急起直追,希望在2015年在海床或永久冻土带进行商业开采。

可见,“可燃冰”带给人类的不仅是新的希望,同样也有新的困难,只有合理的、科学的开发和利用,“可燃冰”才会真正的为人类造福。

材料二:气体燃料的爆炸极限是怎样规定的

家用燃气给我们生活带来许多方便,但也潜伏了不少危险。年年都会发生爆炸火灾事件,年年都会有人因使用不当而发生煤气中毒。所以,我们要科学地使用气体燃料。

大家都知道,点燃氢气前要检验氢气的纯度,就是因为氢气和空气混合物遇见明火或电火花就会爆炸的缘故,这种能爆炸的混合气体中所含可燃气体的浓度范围叫这种可燃气体的爆炸极限。一般用体积分数表示。

当混合气体中可燃气体的体积分数减少到或增加到不能形成爆炸性混合物时的那一浓度,分别称为爆炸下限和爆炸上限。下表列出了各种气体燃料的爆炸极限;

各种燃气的爆炸极限(V%)

发生炉煤气 水煤气 干馏煤气 液化气 天然气

爆炸极限(上限~下限) 17.3~87.1 6.3~73.8 4.7~26.5 2~10 5~6

可燃气体爆炸极限宽度大的,容易发生爆炸。从表中可知,液化气、天然气的爆炸极限较管道煤气各种成分的宽度要小,因而具有不易爆的特点(注意:并非不会爆炸)

例题:借助上表的数值,计算天然气爆炸最剧烈时,空气中含天然气的体积分数。

分析:查表可知,天然气的爆炸极限是5%~16%,爆炸最剧烈的体积分数一定在这一范围内。爆炸最剧烈可理解为天然气和氧气的体积比符合化学反应的体积比(均无剩余)的状况。

解:设天然气为1L,

CH4+2O2→CO2+2H2O

则,天然气完全燃烧所需氧气体积为2L。

爆炸最剧烈时天然气的体积分数:×100%=9.5%。

第二课时

有机化合物的结构特点

【教材分析】

本节主要内容是学习有机化合物的结构特点,其载体是烷烃的结构,通过对烷烃的结构特点认识以及同分异构现象的理解来了解有机化合物的结构特点,所以“结构”是本节课的核心。但是一定要把握好同分异构体的题目,不能太深太难,且本阶段只要求学生掌握五个碳原子烷烃同分异构体的书写和判断,不要求学生进行命名的训练。

【基本要求】

知识与技能要求:

(1)掌握烷烃的分子组成、结构等的特征。

(2)理解同分异构体概念。

(3)学会求简单烃分子式的方法(如:燃烧法)

过程与方法要求

(1)基本学会烷烃同分异构体的分析方法,能够书写5个碳原子以下烷烃的同分异构体结构简式。

(2)从甲烷的性质推导到烷烃的性质的过程中,学会从一种代表物质入手掌握同一类有机物性质的方法。

情感与价值观要求:

通过实践活动、探究实验和多媒体动画等,培养学生关心科学、研究科学和探索科学的精神,激发学生学习化学的兴趣,探索新知识的欲望。

【教学重点】

本课时的重点和难点都是烷烃的性质和同分异构体概念的学习。

【学案导学】

1.烃的定义是__________________________

____________________________________ 。

2.甲烷的空间结构:下列两模型分别是甲烷的_____________模型和____________模型。

3.碳原子与碳原子有哪些成键方式?

4.关于烷烃的知识,可以概括如下;烷烃的分子中原子全部以_______键相结合,它们的组成可以用通式_______表示。

5.同分异构现象和同分异构物体

(1)同分异构现象:化合物具有相同的________,但具有不同_________的现象。

(2)同分异构体:化合物具有相同的_________,不同________的物质互称为同分异构体。

(3)同分异构体的特点:________相同,________不同,性质也不相同。

6.同分异构体的书写原则:(只要求到此程度)

我们以戊烷(C5H12)为例,看看烷烃的同分异构体的写法:

先写出最长的碳链:C-C-C-C-C 正戊烷 (氢原子及其个数省略了)

然后写少一个碳原子的直链: ()

然后再写少两个碳原子的直链:把剩下的两个碳原子当作一个支链加在主链上:

(即)

【课时测控2】

专题一:烃和甲烷的结构

1.有机物中的烃是 ( )

A.只含有碳 B.只含有碳与氢

C.含有碳与氢 D.燃烧后生成CO2与H2O

2.甲烷分子的结构式是 , 关于其

结构叙述中正确的是 ( )

A.甲烷分子是正方形结构

B.甲烷分子正四面体结构

C.甲烷分子的四个键完全相同

D.甲烷分子的四个键完全不相同

3.下列可证明甲烷分子是正四面体结构的是

A.一氯甲烷没有同分异构体

B.二氯甲烷没有同分异构体

C.甲烷分子的四个键完全相同

D.甲烷分子的四个键完全不相同

4.对CCl4的叙述不正确的是( )

A.分子为正四面体形

B.在常温常压下是液体

C.不溶于水

D.曾做麻醉剂

5.关于CCl2F2(商品称为氟里昂-12)的叙述正确的是( )

A.有两种同分异构体 B.是平面型分子

C.只有一种结构 D.有四种同分异构体

6.下列物质分子中,属于正四面体结构的是

A.CH3Cl B.CH2Cl2 C.CHCl3 D.CCl4

7.下列物质属于烃的是 ;属于有机物的是 ;

①H2S ②C2H2 ③CH3Cl ④C2H5OH ⑤CH4 ⑥H2

⑦金刚石 ⑧CH3COOH ⑨CO2 ⑩C2H4

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题二:烷烃的概念

8.乙烷是一种重要的烷烃,通常用CH3CH3来表示,这种表示法是其 ( )

A.电子式 B.结构式

C.结构简式 D.实验式

9. 某烷烃含有200个氢原子,那么该烃的分子式是 ( )

A.C97H200 B.C98H200

C.C99H200 D.C100H200

10.下列说法不正确的是

A.甲烷是一种烷烃

B.烷烃在一定条件下都可以发生取代反应

C.烷烃的性质几乎相同

D.烷烃可以用一个通式表示

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题三:同分异构体现象

11.同分异构体现象是有机化学中的一种普遍现

象,下列有关同分异构体叙述中正确的是( )

A.分子式相同而结构式不同的化合物互称同分异构体

B.组成成分相同而结构式不同的物质互称同分异构体

C.互为同分异构体的物质性质相同

D.互为同分异构体的物质性质相异

12.下列烷烃的分子式表示的不是纯净物的是

A.CH4 B.C3H8

C.C5H12 D.C7H16

13.有一种AB2C2型分子,在该分子中以A为中心原子,下列关于它的分子构型和有关同分异构体的各种说法正确的是( )

A.假如为平面四边形,则有两种同分异构体;

B.假如为四面体,则有二种同分异构体;

C.假如为平面四边形,则无同分异构体;

D.假如为四面体,则无同分异构体。

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题四:燃烧法测定有机化合物分子式

14.0.1mol某烃在氧气里完全燃烧后,生成的气体通入足量的澄清石灰水中,得到30g白色沉淀,则该烃的一个分子里含有的碳原子个数是

A.1个 B.2个

C.3个 D.4个

15.将0.2mol某烷烃完全燃烧后,生成的气体缓缓通过盛有0.5L2mol/L的NaOH溶液中,生成正盐与酸式盐的物质的量之比为1:3,则该烷烃是( )

A.甲烷 B.乙烷

C.丙烷 D.丁烷

16.某烃0.8g,在氧气中完全燃烧生成2.2gCO2、1.8g水。在标准状态下其密度为0.7168g/L求其分子式。

17.现在完全燃烧0.1mol某烃,燃烧产物依次通过浓硫酸、浓碱液,实验结束后,称得浓硫酸增重10.8g,浓碱液增重22g。求该烃的化学式,并写出其所有的结构简式。

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

【学习反思】

请同学们记录本课时的主要问题,并分析错误原因,提出解决办法。

【阅读材料】

分子构造

分子构造(constitution)是指分子中原子相互联结的方式和次序,过去长期以来称为分子结构(structure),根据国际纯粹和应用化学联合会的建议,改为“构造”。“结构”一词应用在广泛的范围,例如物质结构、原子的电子结构等等。分子结构也具有广泛的含意,除包括分子构造外,还包括分子构型(configuration)和分子构象(conformation)等。从分子构造到分子构型和分子构像是化学家们一个接一个对化学物质性质的研究逐渐认识到的,推动了化学科学的发展。

分子构造的研究是从同分异构体的出现开始的。

18世纪末、19世纪初,由于分析化学迅速发展,新的化合物不断被发现。19世纪20年代里,化学家们开始发现到一些物质的化学组成相同,但是性质各异。这在当时来说,是不可思议的。因为当时化学家们认为物质的性质只决定于它的组成,每一个物质有一固定的组成,这是18世纪末确立的定组成定律。后来,这个定律的逆定律也被确认,即具有相同组成的物质必定是同一种物质。现在竟然出现组成相同而性质各异的物质了。

这些物质首先发现是在1823年。这一年德国化学家李比希(Liebig,Justus von l803~1873)制得雷酸银,分析了它的组成,氧化银占77.53%,氰占22.47%,确定了它的化学式,现在知道是AgOCN。这个分析结果得到的化学组成正和一年前他的同国化学家武勒(wohler,Friedrich 1800~1882)制得的氰酸银AgOCN完全相同,武勒分析氰酸银的结果是氧化银占77.23%,氰占22.77%。二者组成成分几乎一致,但是性质完全不同,雷酸银是一种猛烈的炸药,而氰酸银不是。

他们二人在共同研究分析所遇到的难题时,却发现到一个更难解释的情况,即氰酸不仅和雷酸组成相同,而且也和氰尿酸(又称三聚氰酸H3O3C3N3)一致.

1828年,武勒利用氯化铵和氰酸银反应,期待得到氰酸铵NH4OCN,结果却生成尿素CO(NH2)2。这不仅摧毁了当时有机化合物生成的“生命力”论,铲除了当时无机化合物和有机化合物之间不可逾越的鸿沟,而且又为这种不可思议的现象提供了又一确实可靠的实例。

关于尿素的组成,英国化学家普劳特(Prout,william 1785-1850)曾经分析过,得出的结果如下:

元素 百分数 原子数

氮 46.650 2

碳 19.975 1

氢 6.670 4

氧 26.650 1

99.875

武勒分析了氰酸铵的组成,得出的结果是:

元素 百分数 原子数

氮 46.78 2

碳 20.19 1

氢 6.59 4

氧 26.24 1

99.80

这二者分析结果的相近引起当时欧洲化学界权威人士、武勒的老师和朋友、瑞典化学家贝齐里乌斯(Berzelius,Jons Jakob 1779~1848)的注意。他在武勒和李比希发现雷酸银和氰酸银两种组成相同而性质各异的物质时,曾经认为这两个人中必有人分析错误。1830年他自己也发现了酒石酸和葡萄酸也是组成相同而性质各异的两种物质。酒石酸是从酒石中分离出来的,早在1769年瑞典化学家谢勒( Scheele,Carl Wilhelm 1742~l786)发现了它,葡萄酸首先由法国化学品制造商人凯斯特勒(Kestner,Charles)作为酒石的一种副产品分离出来,在1819年以前一直被当草酸出售。1826年法国化学家盖吕萨克,(Gay-Lussac, Joseph Louis 1778~1850)研究了它,确定葡萄酸和酒石酸的中和能力相同。但是葡萄酸不易溶于水,不形成罗舍勒(Rochelle)盐,即酒石酸钾钠KNaC4H4O6 4H2O,罗舍勒是法国西部的一个海港城市,从这里大量出口葡萄酒。葡萄酸这个名称正是盖吕萨克命名的。贝齐乌斯在发现到它和酒石酸组成相同而性质各异后,称它为异酒石酸,现在称为外消旋酒石酸。

于是,贝齐里乌斯在1832年他编的《物理化学进展年报》中发表文章,指出“它们由相同元素的相同数目的原子组成,但是它们的原子按不同的方式排列,因而具有不同的化学性质。”并提出将相同组成而不同性质的物质称为isomers。这一词来自希腊文,“iso”是“相同”,“mer”是“部分”,直译就是“相同部分”,现在译为“同分异构体”。

同分异构体现象的发现开始了分子构造的研究。这种现象表明,物质分子的化学和物理性质不仅取决于组成分子的元素原子的种类和数目,而且还取决于原子的排列。

第二节 石油和煤 重要的烃

【教材分析】

本节教学重点是在乙烯和苯的性质,而石油和煤只是常识性介绍,是为了引出乙烯和苯的性质用途,在乙烯和苯性质在选修《有机化学原理》将进一步学习。所以在本节不可做过多的介绍。为了使课时安排比较紧凑,我们将本节内容分为三课时,第一课时主要介绍石油的炼制和煤的干馏;第二课时主要介绍乙烯的性质;第三课时主要介绍苯的性质。

第一课时

石油的炼制 煤的干馏

【基本要求】

知识与技能要求:

1.了解石油的成分、石油分馏和形象化、裂解的基本原理;

2.了解煤干馏的原理和煤干馏的主要产物及用途。

过程与方法要求:

通过石油的炼制和煤的干馏,了解到工业加工的基本方法和思路。

情感与价值观要求:

了解化石燃料综合利用的意义,认识自然资源的合理开发和综合利用的重要性,初步确立可持续发展的观念。

本课时可以以学生自学为主。

【学案导学】

1.石油的组成?

2.从矿井开采出来的石油为什么要先进行脱水、脱盐处理?

3.烃的沸点和分子中碳原子数之间有什么关系?

4.石油的分馏过程的简单叙述即为:

5.石油分馏出的主要产品有哪些?它们的组成是唯一的吗?

6.为什么要进行石油的裂化?

7.石油裂解的主要产品是什么?裂解和裂化的主要区别是哪?

8.煤的主要成分是什么?

9.如何解决燃煤污染、提高燃煤的效率,尤其是提取有关物质?

10.煤干馏得到哪些产品?

11.“干馏”和“分馏”有何区别和联系?

【课时测控3】

1.下列变化属于物理变化的是 ( )

A.石油的裂解 B.石油的分馏

C.石油的裂化 D.煤的干馏

2.用下列物质作燃料时,最不易造成大气污染的是( )

A.液化石油气 B.煤球

C.煤油 D.重油

3.下列物质不属于混合物的是( )

A.煤 B.液氧 C.石油 D.天然气

4.石油被称为“工业的血液”,下列有关石油的说法正确的是( )

A.石油是一种混合物

B.石油是一种化合物

C.石油在地球上的蕴藏量是非常丰富的

D.石油可直接作飞机的燃料

5.下列说法正确的是( )

A.干馏的前提应该是隔绝空气

B.十六烷高温加热时,只能分解为辛烷和辛烯,同理,辛烷高温分解时,只能分解为丁烷和丁烯

C.石油裂解气的主要成分是各种烯烃,并不含有烷烃

D.煤干馏所得的煤焦油是一种复杂的混合物

6.把煤隔绝空气加强热,不能得到下列物质中的

A.焦炭 B.水煤气

C.煤焦油 D.焦炉气

7.工业上大量获得乙烯的方法是

A.煤的干馏 B.石油分馏

C.石油裂化 D.石油裂解

8.下列石油分馏产品中,含碳原子数最多的是

A.液化石油气 B.汽油

C.柴油 D.润滑油

【学习反思】

请同学们记录本课时的主要问题,并分析错误原因,提出解决办法。

【阅读材料】

煤的液化及转化

——简谈“煤变油”技术

1.煤变油的必要性

迄今为止,人类使用的燃料主要是矿物燃料(也叫化石燃料),包括石油、油页岩、煤和天然气,而用得最多的是石油和煤。自从19世纪中叶和20世纪初在美洲和中东发现大规模的石油矿藏以来,人们广泛使用石油为能源。随着工业化程度的提高,石油的用量猛增,科学家估计,地球上石油和天然气资源将在100年内枯竭。煤是地壳中储量最丰富的矿物燃料,全世界煤的可开采量估计要比石油多20~40倍,供应年代远大于石油。但是,作为燃料,煤有两大缺点:一是不干净,煤中所含的硫燃烧生成二氧化硫,造成对大气和周围环境的严重污染;二是从原子结构上看,煤的氢一碳比(H/C)还不到石油的一半,限制了它的综合利用。

近年来,随着石油资源日益减少,国际石油市场动荡不定,给各国经济发展带来不利影响。同时,由于石油是规模巨大的石油化工的基础,除用于塑料、纤维、油漆、医药等工业外,还用于生产食用油脂、蛋白质、糖类及合成甘油等基本食品,石油资源的枯竭,必将影响到石化工业。因此,从经济和社会效益来看,煤经过转化(煤变油)再利用是值得提倡的发展方向。

2.煤变油的可能性

石油是一种气态、液态和固态碳氢化合物的混合物,也可能是由古代的动植物长期被埋藏在地下而形成的,储集在地下的多孔性岩石里。石油中碳氢化合物(包括烷烃、环烷烃和芳香烃)占98%以上。

煤是一种碳质岩石,是古代森林由于地壳的变动被埋人地下,经过漫长的地质年代的生物化学作用和地质作用而形成的。按煤化作用程度的不同,可分为泥炭、褐煤、烟煤和无烟煤四大类。它是多种高分子有机化合物和矿物质的混合物,其中有机化合物以碳为主,氢、氧、氮、硫等次之。

由此可见,煤和石油都是主要由碳和氢元素组成的。此外,煤是化学结构十分复杂的复合体,,而油比煤的结构简单得多。因此,人类产生了由煤液化转化为油的想法。

3.煤变油的关键是煤液化技术

要将煤变成油,首先要将煤液化,然后进行分解,因而煤变油的关键是煤的液化技术。

所谓煤的液化,就是将煤通过化学加工转化为液体产品的过程,煤的液化可分为直接液化和间接液化两个体系

4.煤变油在我国

利用丰富的煤资源,采用直接和间接煤液化技术,人类已经实现了煤转化为油的梦想。我国对煤的液化及转化也非常重视,1980年重新开展煤直接液化研究,1983年和1990年两次从日本和德国引进的煤直接液化技术和设备,至今还在继续使用和运行,中国煤种液化特性评价和液化工艺的研究及对费托合成的研究也一直在进行。目前我国在煤制取合成气方面已取得较好的成果,并正向世界一流技术水平进军。

我国对煤制甲醇也做了大量工作。甲醇是用含有H2和CO的原料气制作的,可用作化工原料、溶剂和燃料。甲醇用作汽车燃料,可在汽油中掺人5%、15%、25% (M--5、M--15、M口25)或用纯甲醇(M-- 100)。甲醇和异丁烯合成甲基叔丁基醚 (MTBE),用作无铅汽油辛烷值添加剂;或直接合成低碳混合醇(甲醇70%,低碳醇 30%),用作汽油辛烷值添加剂。甲醇还可 制取合成汽油。目前,我国甲醇年产能力超 过60万吨,其中约20%用作燃料。煤用间接液化制成燃料甲醇已有了成熟技术。

第二课时 乙烯

【教材分析】

本课时的教学重点就是不饱和烃的典型代表物—乙烯,着重介绍乙烯的分子组成和结构、乙烯的性质和重要的有机反应类型—加成反应。也就是说主要有三点:一是结构;二是性质;三是反应类型。

【基本要求】

知识与技能要求:

(1)了解乙烯的物理性质。

(2)探究乙烯分子的组成和结构式;掌握乙烯的化学性质。

(3)掌握加成反应的概念。

过程与方法要求

(1)通过乙烯性质的科学探究学习,提高学生分析问题的能力。

(2)联系烷烃和乙烯性质的不同,提高结构决定性质的理解能力。

情感与价值观要求:

通过催熟水果等实践活动,了解乙烯在自然的作用;通过对乙烯分子结构的推理过程,使学生从中体会到严谨求实的科学态度。从而提高学化学、爱化学的自觉性。

【教学重点】

本课时的重点是乙烯的化学性质,难点是加成反应原理的理解。

【学案导学】

1.工业上的乙烯主要来源于 ,它是一种 色、 味的气体, 溶于水。实验室制取乙烯时用 法收集。

2.乙烯的组成和分子结构

(1)组成:分子式_______,含碳量比甲烷______。

(2)分子结构:含有______键。

3.将乙烯气体通入溴水,现象是__ ;将乙烯通入酸性KMnO4溶液,现象是 ;将乙烯点燃,现象是_ 。

4.甲烷和乙烯的比较

比较 甲烷 乙烯

分 子 式

结 构 式

结构特点

化学活动性

化学性质 取代反应

燃烧

氧化反应

加成反应

鉴 别

5.书写乙烯与氢气、氯气、溴化氢的加成反应。

乙烯与氢气反应

乙烯与氯气反应

乙烯与溴化氢反应

6.你认为有机的加成反应与无机中哪种反应类型相似?其共同点是什么?加成反应和取代反应的最大区别是什么?

【课时测控4】

专题一:乙烯的结构和性质

1.通常用来衡量一个国家石油化工发展水平标志的是 ( )

A.甲烷的产量 B.乙烯的产量

C.乙醇的产量 D.石油的产量

2.相同条件下,相同质量的乙烯和CO具有相同的

(1)分子数(2)体积(3)密度(4)原子数

A.仅(1)(2) B.(1)(2)(3)

C.(1)(2)(3)(4) D.以上都不相同

3.能证明乙烯分子里含有一个碳碳双键的事实是 ( )

A.乙烯分子里碳氢原子个数比为1:2

B.乙烯完全燃烧生成的CO2和H2O的物质的量相等

C.乙烯容易与溴水发生加成反应,且1mol乙烯完全加成消耗1mol溴单质

D.乙烯能使酸性KMnO4溶液褪色

4.反应中,不能体现乙烯具有不饱和性的是

A.CH2=CH2+H2→CH3-CH3

B.CH2=CH2+3O2→2CO2+2H2O

C.CH2=CH2+Br2→CH2Br-CH2Br

D.CH2=CH2+H2OCH3CH2OH

5.从南方往北方长途运输水果时,常常将浸泡有高锰酸钾溶液的硅藻土放置在盛放水果的容器中,其目的是 ( )

A.利用高锰酸钾溶液杀死水果周围的细菌,防止水果霉变

B.利用高锰酸钾溶液吸收水果周围的氧气,防止水果腐烂

C.利用高锰酸钾溶液吸收水果产生的乙烯,防止水果早熟

D.利用高锰酸钾溶液的氧化性,催熟水果

6.甲烷是最简单的烷烃,乙烯是最简单的烯烃,下列物质中,不能用来鉴别二者的是( )

A.水 B.溴水

C.溴的四氯化碳溶液 D.酸性高锰酸钾溶液

7.能用于鉴别CH4和C2H4的试剂是( )

A.溴水 B.KMnO4(H+)

C.NaOH溶液 D.CCl4

8.可以用来鉴别甲烷和乙烯,还可以用来除去甲烷中乙烯的操作方法是( )

A.将混合气体通过盛有硫酸的洗气瓶

B.将混合气体通过盛有足量溴水的洗气瓶

C.将混合气体通过盛有水的洗气瓶

D.将混合气体通过盛有澄清石灰水的洗气瓶

9.要检验甲烷气体中是否混有少量乙烯气体,正确的实验方法是 ( )

A.点燃待鉴别的气体,然后观察火焰的明亮程度

B.将气体通入溴水中,观察溴水是否褪色

C.将气体通入酸性高锰酸钾溶液中,观察高锰酸钾溶液是否褪色

D.将气体与氯气混和、光照观察现象

10.对比甲烷和乙烯的燃烧反应,下列叙述中正确的是 ( )

A.二者燃烧时现象完全相同

B.点燃前都应验纯

C.甲烷燃烧的火焰呈淡蓝色,乙烯燃烧的火焰较明亮,并有大量黑烟生成

D.二者燃烧时都有黑烟生成

11.下列物质不可能是乙烯加成产物的是( )

A.CH3CH3 B.CH3CHCl2

C.CH3CH2OH D.CH3CH2Br

12.标准状况下,0.56 L CH4和C2H4的混合气体通入足量溴水中,溴水增重0.28g(假设C2H4完全被吸收),则乙烯占混合气体体积的( )

A.20% B.40%

C.60% D.80%

13.使1mol乙烯与氯气发生完全加成反应,然后使该加成反应的产物与氯气在光照的条件下发生取代反应,则两个过程中消耗的氯气的总的物质的量是 ( )

A.3mol B.4mol

C.5mol D.6mol

14.实验室可通过加热酒精和浓硫酸的混合物制乙烯,其副反应常伴有SO2产生,SO2也能使溴水或KMnO4(H+)溶液褪色。请回答:

(1)SO2、C2H4使溴水褪色的化学方程式

。

(2)如何检验C2H4中混入SO2?如何除去?检验SO2除尽的方法是什么?

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题二:加成反应

15.加成反应是有机化学中的一类重要的反应,下列属于加成反应的是 ( )

A.甲烷与氯气混和后光照反应

B.乙烯与溴的四氯化碳溶液反应

C.乙烯使酸性高锰酸钾溶液的褪色

D.乙烯在空气中燃烧

16.现在实验室中需要少量的一氯乙烷,下列制取方法中所得产物含量最高的是 ( )

A.乙烷与氯气光照

B.乙烯与氯气加成反应

C.乙烯与氢气反应

D.乙烯与氯化氢加成反应

17.下列属于加成反应的是 ( )

A.CH2== CH2 + H—OH→CH3—CH2—OH

B.H2 + Cl2=2HCl

O

‖

C.CH3—C—H + H2→CH3—CH2—OH

D.CH3—CH3+ 2Cl2 →CH2Cl—CH2Cl+2HCl

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

【学习反思】

请同学们记录本课时学习的主要问题,并分析错误原因,提出解决办法。

【阅读材料】

乙烯-石油化学工业水平的标志

石油化学工业中大多数中间产品(有机化工原料)和最终产品(三大合成材料)均以烯烃和芳烃为原料,除由重整生产芳烃以及由催化裂化副产物中回收丙烯、丁烯和丁二烯外,主要由乙烯装置生产各种烯烃和芳烃。乙烯装置在生产乙烯的同时,副产大量的丙烯、丁烯、丁二烯、苯、甲苯和二甲苯,成为石油化工基础原料的主要来源。除生产乙烯外,世界上约70%的丙烯、90%的丁二烯、30%的芳烃均来自乙烯的副产。以三烯(乙烯、丙烯、丁二烯)和三苯(苯、甲苯、二甲苯)总量计,约65%来自乙烯生产装置。乙烯装置代表着一个国家的设备和技术状况。因为在乙烯装置中有1100℃高温压和-175℃低温压,有大型离心压缩机组,有各种苛刻条件下使用的塔釜设备。据统计,一套30万吨乙烯装置,要用2.2万吨钢材,大小塔40余座,设备近800台,机泵300台,仪器仪表7000余台,乙烯装置的建设和管理,足可以反映出现代工业的综合技术水平。正因如此,常常以乙烯生产作为衡量一个国家和地区石油化工生产水平的标志。

乙烯由两个碳原子和4个氢原子构成,碳碳之间由双键连接,具有很强的反应能力。在石油乙烯出现之前,乙烯主要由粮食酒精脱水以及电石乙炔加氢得到。美国于第一次世界大战期间开始由石油烃裂解制取乙炔-乙烯混合气,用于生产军用芥子气(毒瓦斯)。1930年,美国利用裂解天然气制乙烯,合成出合成酒精。1937年,美孚油公司利用管式炉裂解石脑油,制取高辛烷值汽油同时,从副产的烯烃气体中回收乙烯,成功地生产出汽油抗爆剂-四乙基铅。从20世纪50年代开始,研究提高反应温度(700~1000℃)、加入水蒸气、缩短反应时间的裂解方法,装置生产能力由20世纪50年代的2万-3万吨/年提高到80年代的75万吨/年。目前,全世界的乙烯年产量已经超过了8000万吨。

乙烯之所以成为石油化工产品的基础原料,是由于它易于加工利用。例如乙烯和水反应就可生成乙醇(酒精),这就可以节省大批用于生产酒精的粮食,用乙烯生产的酒精成本只有以粮食生产酒精成本的1/4。

乙烯的自身聚合,是乙烯的最大用量。例如高密度聚乙烯和低密度聚乙烯总量占乙烯总产量的60%以上,再加上聚苯乙烯、聚氯乙烯等塑料树脂,使乙烯在塑料树脂生产中占有绝对优势。乙烯的选择性聚合可生成丁烯-1、己烯-1、辛烯-1等α烯烃,这些烯烃是聚乙烯的共聚单体和表面活性剂原料,也是高档合成润滑油的优质原料。

石油烃热裂解有多种方法,如蓄热炉裂解、流动床裂解、管式炉裂解等。前两种都因投资高、物耗能耗高、污染严重等被淘汰。管式炉具有技术成熟、结构比较简单、运转稳定性好和烯烃收率高等优点,现在世界上约99%的乙烯是由管式炉裂解法生产的。

我们通常说的乙烯装置,主要包括管式炉裂解和深冷分离。

裂解混合碳四须经丁二烯抽提才能得到丁二烯;裂解汽油须经汽油加氢和芳烃抽提才能得到苯、甲苯和二甲苯。

除了烃类裂解生产乙烯外,由炼厂气回收乙烯、丙烯,也是工业上生产烯烃的主要来源之一。炼厂中的热裂化装置、催化裂化装置、延迟焦化装置副产的轻烃含有大量的烯烃,由这些炼厂气回收的烯烃在烯烃生产中占有相当重要的地位,尤其在丙烯和碳四烯烃生产中的地位不亚于烃类裂解法。

第二课时

【教材分析】

从煤干馏产物引出苯之后,有关苯的性质学习就应该建立在苯分子结构的基础上。所以教材首先结合化学史介绍苯分子的特殊结构,然后结合观察思考与分析综合的方式引导学生认识苯的主要化学性质,且讨论苯分子结构与化学性质的关系。苯是这一章的一个转折点,由链烃转向环烃的学习。教学过程中采用低起点、小坡度、密台阶的方式。从兴趣入手,正面向学生展示教学思路,突出主线,使学生真正成为主体,老师起到主导的作用。通过学生实验,进行性质探索,培养学生的创造性思维。

【基本要求】

知识与技能:

(1)了解苯的组成和结构特征,掌握苯的主要性质;

(2)进一步强化对“结构─性质─用途”关系的认识;

过程与方法要求

(1)通过分析推测苯的结构,提高根据有机物性质推测结构的能力。

(2)通过苯的主要化学性质的学习,掌握研究苯环性质的方法。

情感与价值观要求:

通过化学家发现苯环结构的历史介绍,体验科学家艰苦探究、获得成功的过程,培养用科学观点看待事物的观点。

【重难点】

本课时的难点苯分子结构的理解,重点苯的主要化学性质。

【学案导学】

[探究问题1]

若苯分子为链状结构,试根据苯的分子式(C6H6)写出两种可能的结构(任写两种)。

一种可能的结构

另一种可能的结构

[探究问题2]

若苯分子为上述结构之一,则其应具有什么重要化学性质?如何设计实验证明你的猜想?

重要化学性质

设计实验方案

[实验探究]

从实验入手了解苯的物理、化学性质特点。

1.将少量苯滴入装有水的试管,振荡,观察。

2.用玻璃棒蘸取苯点燃,观察燃烧现象。

3.实验苯与溴水、酸性高锰酸钾溶液的作用情况。

[归纳小结]

实验 现象 结论

水

点燃

酸性高锰酸钾溶液

溴水

[思考与交流]

从上述实验,你对苯的性质有什么认识?苯不与溴水反应(只能从溴水中萃取溴)、不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,说明什么?联系苯的组成,你认为苯的分子中是否含有碳碳双键?或者碳原子都以单键连接?试试看,苯的分子结构应怎样书写?

[归纳小结]

一、苯的组成与结构

1.分子式 C6H6

2.结构特点

二、苯的物理性质:

[探究问题3]

苯分子中含有与碳原子连接的氢原子,它能否像甲烷那样发生取代反应?苯具有怎样的化学性质?

[归纳整理]

三、苯的主要化学性质

1.苯的氧化反应

苯的可燃性,苯完全燃烧生成_________和__________,在空气中燃烧冒________烟。

写出化学方程式_____________________

[思考]你能解释苯在空气中燃烧冒黑烟的原因吗?

2.苯的取代反应

在一定条件下苯能发生取代反应

请书写苯与液溴、硝酸发生取代反应的化学方程式。

苯 与液溴反应 与硝酸反应

反应条件

化学反应方程式

注意事项

[知识拓展]

苯的磺化反应

化学方程式:

3.在特殊条件下,苯能与氢气、氯气发生加成反应,反应的化学方程式:

[迁移拓展]

写出甲苯和硝酸反应的化学方程式

_______________________________________。

[归纳总结]

苯的化学性质

1.可燃性——燃烧现象与乙烯、甲烷比较

2.取代反应——与液溴、浓硫酸、浓硝酸的反应

3.加成反应——难发生——与氢气、氯气的加成反应

【课时测控5】

专题一:苯的结构

1.下列反应中能够说明乙烯、苯具有不饱和结构的是 ( )

A.加成反应 B.取代反应

C.还原反应 D.氧化反应

2.苯的结构式可用 来表示,下列关于苯的叙述中正确的是 ( )

A.苯主要是以石油为原料而获得的一种重要化工原料

B.苯中含有碳碳双键,所以苯和乙烯属同类物质

C.苯分子中6个碳碳化学键完全相同

D.苯可以与溴水、高锰酸钾溶液反应而使它们褪色

3.能够证明苯分子中不存在碳碳单、双键交替排布的事实是( )

A.苯的一溴代物没有同分异构体

B.苯的间位二溴代物只有一种

C.苯的对位二溴代物只有一种

D.苯的邻位二溴代物只有一种

4.苯环结构中,不存在单双键交替结构,可以作为证据的是事实是 ( )

①苯不能使KMnO4(H+)溶液褪色;②苯分子中碳原子的距离均相等;③苯能在一定条件下跟H2加成生成环己烷;④经实验测得邻二甲苯仅一种结构⑤苯在FeBr3存在条件下同液溴发生取代反应,但不因化学变化而使溴水褪色。

A.②③④⑤ B.①③④⑤

C.①②④⑤ D.①②③④

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题二:苯的化学性质

5.下列可用分液漏斗分离的混合物是( )

A.苯和水 B.苯和溴

C.苯和植物油 D.水和酒精

6.下列关于苯性质的叙述中,不正确的是( )

A.苯是无色带有特殊气味的液体

B.常温下苯是一种不溶于水且密度小于水的液体

C.苯在一定条件下能与硝酸发生取代反应

D.苯不具有典型的双键所应具有的加成反应,故不可能发生加成反应

7.将下列各种液体分别与适量的溴水混合并振荡,静置后混合液分两层,溴水层几乎成无色的是( )

A.食盐水 B.乙烯

C.苯 D.KI溶液

8.苯中加入溴水后溴水层颜色变浅,这是由于

A.溴挥发了 B.发生了取代反应

C.发生了溶解作用 D.发生了加成反应

9.下列反应中,属于加成反应的是( )

A.乙烯使酸性KMnO4溶液褪色

B.将苯滴入溴水中,振荡后水层接近无色

C.乙烯使溴水褪色

D.甲烷与Cl2混合,光照后黄绿色消失

10.与烷烃、乙烯等相比较,苯的独特性质具体来说是( )

A.难氧化,易加成,难取代

B.难氧化,难加成

C.易氧化,易加成,难取代

D.易氧化,难加成

11.下列物质中,在一定条件下既能起加成反应,也能起取代反应,但不能使KMnO4酸性溶液褪色的是( );完全燃烧生成的二氧化碳与水的物质的量之比为2:1的是( )

A.甲烷 B.乙烷

C.苯 D.乙烯

12.学生使用的涂改液是一种使用频率极高的工具,涂改液中含有苯,下列有关涂改液的说法中不正确的是 ( )

A.苯可以发生取代反应

B.苯是涂改液的溶剂

C.涂改液危害人体健康,应该慎用

D.苯对人体无害,可以使用

13.下列物质中既能使KMnO4(H+)溶液褪色,又能使溴水褪色的是

A.乙烷 B.苯 C.乙烯 D.甲烷

14.绿色化学对于化学反应提出了“原子经济性”(原子节约)的新概念及要求。理想的原子经

济性反应是原料中的原子全部转化为产物,不产生副产品,实现零排放。下列几种生产乙苯的方法中(反应均在一定条件下进行),原子经济性最好的是 ( )

A. +C2H5Cl→ —C2H5+HCl

B. +C2H5OH → —C2H5+H2O

C. +CH2=CH2 → —C2H5

D. —CHBrCH3→ —CH=CH2 +HBr

15.现在同学们学过了取代反应、加成反应,请将下列物质能够发生的反应填写在下表中。

①由乙烯制氯乙烷 ②乙烷与氯气光照 ③乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色 ④乙烯通入酸性高锰酸钾溶液 ⑤由苯制取溴苯 ⑥乙烷在空气中燃烧 ⑦由苯制取硝基苯⑧由苯制取环己烷

反应类型 取代反应 加成反应

反应

16.甲烷、乙烯、苯四种有机物中具有下列性质的是

(1)在催化剂作用下能与纯溴反应,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是 ;

(2)见光能跟氯气反应,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是 ;

(3)在催化剂作用下加氢生成乙烷,加水生成酒精的是 。

17.某液态烃10.6g完全燃烧后生成17.92L(标准状况)CO2和9gH2O,该有机物蒸气密度是相同状况下H2密度的53倍,此烃分子式为____。

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

【学习反思】

请同学们记录本课时的主要问题,并分析错误原因,提出解决办法。

【阅读材料】

两梦定乾坤的凯库勤

以碳、氢、氧三种元素为主组成的有机化合物是一个庞大的集团,尤其是道出在这些 复杂化合物中,碳原子之间是以哪种方式相连接,长期困扰了许多化学家。不了解分子的结构就难于测定它的性质,更难判定它有哪些用途。凯库勒(1829-1996)为了碳、碳间的结构,花费了大量的时间和心血,终于心有灵犀一点通,得益于“梦中悟道”,为有机化学 的发展作出了杰山的贡献。

上个世纪60年代中叶,凯库勒旅居伦敦,在英国议院下院的克拉帕姆路住过一段时间。那时候,他工作非常勤奋,终日在简陋的实验室里专心致志地实验、思考,夜以继日,废寝忘食。他晚上常去访问好友缪拉,海阔天空地谈论各种问题,话题大部分还是他们共同关心的化学,这可以说是他最感兴趣的“业余”活动了。

那个时候,化学界,特别是有机化学家都被碳原子的奇特性质和难以捉摸的结构所吸引。他们像着了迷一样,热衷于解开碳化合物的结构之谜,以求合理解释碳化合物的家族成员为什么如此繁衍众多,碳的4个化合价是怎样妥善安排互相连接起来的。

说起碳的化合价是4,这也是凯库勒的-个发现.周期表里每个“注册”的化学元 素都具有一定的化合价,说明它们能和几个别的元素原子“携手并肩”结合起来,所以过去也常叫做“化学亲合力”比如氢是1价的,只能伸出一只手去和原子(或“基”) 结合;氧是2价的,只能“伸出双手”欢迎其他“客人”;而碳是4价的,它就能和四个“朋友”去“拥抱”了。这些,目前已经成为常识了,但是当初确定它们的化合价却是化学界、其至是科学界的重大事件。弄不清这个问题,就确定不了原子量,当然就更不能排列绘制出化学家的地图--化学元素周期表来了。

-个晴朗的夏夜,整个城市已沉静下来。凯库勒乘最后一班公共马车回家。那时候的公共马车还是双层的,凯库勒在马车上层陷入了沉思,后来似乎进入了梦乡。俗话说,日有所思,夜有所梦。他眼前又浮现出旋转飘游的众多原子。这些活动的原子虽然时常浮现 在他的脑际,但平时“看不清”它们的“庐山真面目”,总是若隐若现。这个晚上却不同了,也许就像文学家常说的“灵感”来了吧,凯库勒今晚似乎见到那些小原子总是时而结合成队,时而被大原子拥抱:大原子一会儿捉住三个或四个小原子,一会儿这些原子又好像全部形成旋涡状而跳起华尔滋舞来。他还看到大原子排着队,牵着长链另-端的小原子走。 凯库勒正如梦非梦脑海里出现这些思维的闪光的当儿,“克拉帕姆路到了”的喊声把他惊醒过来。凯库勒回到寓所,回忆车上的梦境,用了半夜的时间奋笔疾书,把这个闪现的幻影捕捉下来,记述成文--于是碳的链状结构诞生了。

解决了4价的碳在长链化合物中是怎样结合的,还只是解决了问题的一半。有些碳的化合物用这个结构图式仍然无法说明,比如苯分子中碳的4价和六个氢原子怎样相连仍然无法解释。所以,凯库勒为此还是日夜苦思冥想。

后来,有一天晚上他正执笔撰写《化学教程》,不知为什么思路总不能集中,写起来也不顺利。他拉把椅子坐到壁炉前打起盹来,他脑海里又出现了一群旋转着的原子群,在这群原子后面还跟随-群更小的原于。对这种“灵感”的来袭已经有过体验的凯库勒,立即从中分辨出种种不同形状、似乎是缠绕狂舞的“群蛇”,边旋转边运动。蓦然,他仿佛看到其中一条“蛇”衔着自己的尾巴,摇来摇去在他面前打起转转,似有嘲弄戏耍之意,像被电击一样,凯库勒下意识地猛醒过来,他想到碳链为什么不可以自身首尾相接 于是,这夜晚他又振笔疾书,整理出了他的碳化合物的环状结构理论。要知道,碳的化合物中这类环状结构的化合物--芳香族化合物是一类非常重要的家族,而为打开这个广阔天地大门金钥匙的正是凯库勒。

凯环勒是一位严谨治学的科学家,他没有轻率地将他两次“梦中悟道”的结果匆匆发表。

1890中,在德国化学会25周年庆祝会上,他生动地回忆了两次“梦中悟道”的情况。他语重心长地说:“你们也学会作梦吧!它会帮助发现真理。……但是在我们的梦没有以清 醒的理智进行研究之前,千万不要轻易发表。”他是这样说的,也是这样做的。他在伦敦第一次“梦中悟道”以后,只是回到海得尔堡才写成关于碳链学说的正式论文。但马上发表可能不太慎重,就又放了一年多才发表出来。他在比利时第二次“梦中悟道”以后,也搁置了大约一年时间,在别的学者完成了有关的合成实验之后,他才把苯的环状结构理论拿出来发表。科学史上,一些重要学说的建立往往是由点滴偶然的联想为渊源的。但是成为立得起、站得住的学说,还必须以丰富的事实作依据,进行多方面的探讨和检验。没有经过多方面 的推敲,即便名噪-时,也未必经得起历史的考验。凯库勒关于苯的环状结构理论一发表就获得成功,是和他的这种审慎的、严格的科学态度密切不可分的。一百多年来,尽管结构理论有了极大的发展和极大的深化,但是凯库勒当年所达到的认识在总的轮廓上仍然惊人地正确,在我们书面表述碳的环状结构的时候,他所提山的结构式仍然是最简明、最形象的表达方式,经受住了科学发展的历史的严格考验。

这里值得一提的是科学和艺术的结合,往往对科学研究有推动作用。我们总以为文艺家需要形象思维,科学家只有抽象思维。其实这不能一概而论。古往今来,科学的各个领域都建立了不少模型、模式,科学家常常从自然界或生产、生活中的各种直观形象获得重 要启示,除了著名的仿生学外,凯库勒的“梦中悟道”不也是个范例吗 当然,一个对科学毫无所知的人如果也想灵机一动而一鸣惊人,那只能是痴心妄想。

第三节饮食中的有机化合物

【教材分析】

在本节的编写中,教材注意了由简单有机化合物到复杂有机化合物,即由单官能团的烃的衍生物(乙醇、乙酸、酯、油脂)到多官能团的烃的衍生物(糖类、蛋白质),由小分子有机化合物到天然有机高分子化合物。在编写过程中教材注重了“结构—性质—应用—回归人体中的作用”这条主线结构,同时要注意各种物质的变化关系。有些反应在选修模块中要进一步地讲解,所以在本节的教和学的过程中一定要注意掌控难度,不能随意拓展。

第一课时 乙醇

【教材分析】

本课时主要分为三部分内容:一是乙醇的结构,在分析结构时引出了羟基;二是乙醇的化学性质,主要与钠的反应,被催化氧化;三是乙醇的作用以及甲醇对人体危害的介绍。重要的是前两部分内容。特别是进一步分析乙醇分子中能发生反应的部位在不同条件下的断键情况,体现结构与性质的关系。

【基本要求】

知识与技能要求:

(1)了解乙醇分子的结构,了解羟基的结构特征。

(2)了解乙醇的化学性质(跟钠等金属反应、催化氧化)

过程与方法要求

(1)通过乙醇结构的学习,提高根据有机物结构分析有机物性质的能力。

(2)通过乙醇的化学性质跟乙醇分子结构的关系的学习,提高分析有机物结构跟有机物性质的分析研究能力。

(3)通过乙醇的催化氧化的学习,加深理解催化剂对化学反应的机理的认识。

情感与价值观要求:

乙醇的性质由乙醇的结构,从中理解事物的因果关系。通过乙醇不同条件下的脱水方式的差异的学习,加深外界条件对化学反应的影响的认识,培养具体事物要具体分析的思想观念。

【教学重点】

乙醇的结构和化学性质。

【学案导学】

[自主学习]

阅读教材第77页第二自然段,归纳总结乙醇的物理性质。

一、乙醇的物理性质:

[探究练习]

某有机物中只含C、H、O三种元素,其蒸气的是同温同压下氢气的23倍,2.3g该物质完全燃烧后生成0.1mol二氧化碳和27g水,求该化合物的分子式。

[归纳小结1]

二、乙醇的分子结构

结构式:

结构简式:

三、乙醇的化学性质

1.乙醇能与金属钠(活泼的金属)反应:

[思考与交流]

比较前面做过的水与钠反应的实验,并完成下表。

金属钠的变化 气体燃烧现象 检验产物

水

乙醇

2.乙醇的氧化反应

(1)乙醇燃烧

化学反应方程式:

[思考]

在乙醇的燃烧反应中乙醇被氧化,若条件改变,有催化剂铜或银参加,产物还是二氧化碳和水吗?

[实验探究2]

教材第78页实验2

[归纳小结2]

(2)乙醇的催化氧化

化学反应方程式:

[知识拓展1]

(3)乙醇还可以与酸性高锰酸钾溶液或酸性重铬酸钾溶液反应,被直接氧化成乙酸。

[知识拓展2]

(4)醇的氧化反应规律

醇在有催化剂(铜或银)存在的条件下,可以发生催化氧化(又称去氢氧化)反应生成醛,但并不是所有的醇都能被氧化生成醛。

①凡是含有R—CH2OH(R代表烃基)结构的醇,在一定条件下都能发生“去氢氧化”生成醛:2R-CH2OH+O22R—CHO+2H2O

②凡是含有结构的醇,在一定条件下也能发生“去氢氧化”,但生成物不是醛,而是酮()。

③凡是含有结构的醇通常情况下很难被氧化

[自主学习]

阅读教材第79页第二、三自然段,归纳总结乙醇的作用和甲醇对人体的危害。

四、乙醇的作用及甲醇

1.甲醇的结构式__________________,和乙醇在结构上的相似点是___________________。

2.乙醇的作用主要有_____________________

_______________________________________。

【课时测控6】

专题一:乙醇的物理性质及其结构

1.决定乙醇主要化学性质的原子或原子团是( )

A.乙基 B.羟基

C.氢氧根离子 D.氢离子

2.比较乙醇和乙烷的结构,下列说法中错误的是

A.两个碳原子都以单键相连

B.分子里都含有6个相同的氢原子

C.乙基与一个氢原子相连就是乙烷分子

D.乙基与一个羟基相连就是乙醇分子

3.下列有关乙醇的物理性质的应用中不正确的是 ( )

A.由于乙醇的密度比水小,所以乙醇中的水可以通过分液的方法除去

B.由于乙醇能够溶解很多有机物和无机物,所以可用乙醇提取中药的有效成分

C.由于乙醇能够以任意比溶解于水,所以酒厂可以勾兑各种浓度的酒

D.由于乙醇容易挥发,所以才有熟语“酒香不怕巷子深”的说法

4.回答有关以通式CnH2n+1OH所表示的一元醇的下列问题:

(1)当n=0时,CnH2n+1就是H。因此有人说

H—OH是符合通式的,所以H2O是乙醇是同类物质。该说法_________(填“对”或“错”),其理由是_____________________________。

(2)出现同分异构体的醇的最小n值是_____。

5.完全下列探究过程

[问题探究]

根据C、H、O三种元素在有机物中的价键特征,你能否推测乙醇具有的可能的结构简式?

1.可能的结构简式:

2.可能的结构简式:

[实验探究]

请你设计一个实验证明乙醇分子可能是哪一种结构?

实验药品和仪器

实验装置

实验步骤

实验现象

反应化学方程式

实验结论

[现象与结论]

由此可以得出的结论是__________________。

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题二:乙醇的化学性质

6.向装有乙醇的烧杯中投入一小块金属钠,下列对该实验现象的描述中正确的是( )

A.钠块沉在乙醇液面的下面

B.钠块熔化成小球

C.钠块在乙醇的液面上游动

D.钠块表面有气体放出

7.能够用来检验酒精中是否含有水的试剂是 A.金属钠 B.无水硫酸铜 ( )

C.无水氯化钙 D.浓硫酸

8.下列选项中能说明乙醇(酒精)作为燃料的优点是( )

①燃烧时发生氧化反应;②充分燃烧的产物不污染环境;③乙醇是一种再生能源;④燃烧时放出大量热能。

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

9.某有机物蒸气,完全燃烧时需三倍于其体积的氧气,产生二倍于其体积的二氧化碳,该有机物可能是( )

A.C2H4 B.C2H5OH

C.CH3CHO D.CH3COOH

10.燃烧2mol某有机物,可以收集到标准状况下89.6L的CO2和6mol的H2O,试推断该有机物的分子式是 ( )

A.C2H4 B.C2H4O

C.C2H6 D.C2H6O

11.在常压和100℃条件下,将乙醇气化为蒸气,然后和乙烯以任意比例混合,其混合气体为VL,若完全燃烧。需要相同条件下氧气的体积为( )

A.2V L B.2.5V L

C.3V L D.无法计算

12.将铜丝放在酒精灯火焰上加热后,分别再将其放入下列溶液中,取出洗涤、干燥后质量没有变化的是 ( ) A.水 B.乙醇 C.醋酸 D.硫酸

13.在焊接铜漆包线的线头时,常先把线头放在火上烧一下,以除去漆层,并立即在酒精中蘸一下再焊接,这是因为(用化学方程式表示):

⑴__________________________________

⑵_________________________________

14.醇中的氧原子被硫原子所代替生成的有机物为硫醇(R—SH)。硫醇有酸性,但比碳酸弱。能跟强碱溶液反应,生成无色溶液。

(1)石油中常含有少量的乙硫醇(无色液体,微溶于水),它的存在不但使石油分馏的汽油有讨厌的气味,并且它的燃烧产物二氧化硫和三氧化硫既腐蚀设备,又污染环境,必须除去。试用化学方法除去石油中的乙硫醇(用简要文字加以说明,并写出有关的化学方程式

(2)写出乙硫醇燃烧反应的化学方程式:

(已知生成等物质的量的SO2和SO3)。

15.酒精灯的火焰分为三层,由外到内依次为外焰、内焰、焰心,若把一根洁净的铜丝,由外焰逐渐深入到内焰,能观察到什么现象?又由内焰逐渐拉出,又能观察到什么现象?依次写出可能有的化学方程式。

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题三:乙醇结构与性质的关系

16.能证明乙醇分子中含有一个羟基的事实是

A.乙醇完全燃烧生成水 ( )

B.0.1mol乙醇与足量金属钠反应生成0.05

molH2

C.乙醇能与水以任意比例互溶

D.乙醇容易挥发

17.2.22g某醇与足量的金属钠反应收集到标准状况下的气体336mL,则该醇是( )

A.CH3OH B.CH3CH2OH

C.CH3CH2CH2OH D.CH3CH2CH2CH2OH

18.乙醇结构与性质方面的说法中正确的是( )

A.乙醇结构中有-OH,所以乙醇溶解于水,可以电离出OH-而显碱性

B.乙醇中的羟基可以和钠反应,同样也可以和氢氧化钠溶液反应

C.乙醇与钠反应可以产生氢气,所以乙醇显酸性

D.乙醇与钠反应非常平缓,所以乙醇羟基上的氢原子不如水中的氢原子活泼

19.乙醇分子中不同的化学键,如右图:

关于乙醇在各种反应中

断裂键的说法不正确的

是( )

A.乙醇和钠反应,键①断裂

B.在铜催化下和O2反应,键①③断裂

C.乙醇完全燃烧时键①②断裂。

D.在铜催化下和O2反应,键①②断裂

﹡20.已知:(1)醇类物质在催化剂存在条件下可发生类似于乙醇的脱氢氧化。(2)羰基()与两个烃基相连构成的化合物

叫酮(如丙酮);而分别与烃基和氢相连构成的化合物叫醛(如乙醛CH3CHO)。下列醇被氧化时,不可能得到醛类化合物的是 ( )

A.(CH3)3COH B.CH3CHOHCH3

C.CH3CH2CH2OH D.(CH3)3CCH2OH

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

【学习反思】

请同学们记录本课时的主要问题,并分析错误原因,提出解决办法。

【阅读材料】

材料一:酒与化学

酿酒技术是我国古代化学成就之一。我国早在公元前2200年就能造酒。人类饮酒的历史也随着酒的产生一直延续到现在,酒与化学是密切相关的,下面介绍一下酒与化学有关的几个问题:

1.酒的度数是酒中含乙醇的体积百分比

酒是乙醇的水溶液,各种饮用酒中都含有不同浓度的乙醇,人们通常所说的酒度即酒的度数,是指白酒中含乙醇的浓度,一般指在20℃时,100mL白酒中所含酒精的毫升数。如:50度白酒是指100 mL白酒中含酒精为50 mL。啤酒商标上标的度数却不是指酒精含量,而是指麦芽汁中含糖的浓度。通常以每公斤麦芽汁中含糖类物质的质量(克)的1/10为标准,例:每千克麦芽汁中若含有120 g糖类物质,该啤酒就是12度。其酒精含量一般为3%—3.5%。

2.酗酒有害健康

各类酒对身体都有一定的刺激作用。长期饮酒或饮酒过量,会对人体产生麻醉和刺激作用。据统计,健康人的体重每千克每次饮用0.6—0.8 mL酒精是适量的。这样。体重60Kg的人,每次饮用酒精可达36—48 mL,相当于50度的白酒72—96mL,也就是一两多不到二两酒。如果每公斤体重摄入酒精量达到l一2 mL时,就有微醉的可能:达到4一5 mL时,就可能昏迷;达到6 mL时。就可能出现急性酒精中毒,并可能引起死亡。许多资抖表明,酒精对肝脏、肾脏、胃肠道、神经系统、循环系统都有一定毒性,一些口腔癌、咽癌、喉癌、结肠癌及上呼吸道癌的患者与过量饮酒也有密切关系,因此,酗酒对身体有害。

3.喝醋不能解酒

在有浓硫酸存在并加热的条件下,乙酸能跟乙醇发生酯化反应,生成有香味的乙酸乙酯。这种酯化反应在常温下也能进行,但速率很慢,几乎看不出反应,有人错误地认为,乙醇和乙酸不论在什么情况下都能发生酯化反应,当遇到有人喝醉酒时,就让其喝一些醋,以便发生酯化反应而解酒,这种做法是不科学的,因为在人体器官中。短时间内不可能发生酯化反应,这样做不但没有达到解酒的目的,反而又增加了胃肠的负担。

4.工业酒精不能饮用

酒精有工业酒精和食用酒精等。只有食用酒精才能用来勾兑饮用,而工业酒精中常常含有甲醇, 甲醇有毒,饮用后会使眼睛失明,量多时则使人中毒致死。由于工业酒精要比食用酒精价格低,所以一些不法商贩就用它来制造假酒,牟取暴利、对于这些劣质酒决不能饮用,否则将危害生命。

固体酒精 在餐馆或野外就餐时常用一种白色凝胶状的方便燃料,它就是固体酒精。但是,固体酒精并不是固态酒精,而是酒精与饱和醋酸钙溶液混合而成的一种固态凝胶。固体酒精携带方便,点燃后火焰温度高,无有害气体生成。

材料二:甲醇与假酒中毒

甲醇最初是由木材干馏得到的(1920年后逐渐停止使用这种方法,主要改用CO和H2在一定条件下反应制取),因此又称木精或木醇。它是无色透明易挥发有类似酒精气味的可燃液体,沸点在65℃,能跟水、酒精等以任意比互溶。

甲醇有毒,误饮10毫升,就能使眼睛失明,再多饮到一定程度可使人中毒身亡。甲醇在人体小肠内被吸收后,经体内氧化反应依次转化为甲醛和甲酸,而甲醛的毒性比甲醇大30倍,甲酸的毒性也比甲醇大6倍,加之它们在体内转化为CO2和H2O的速度很小,又不易排出体外,故造成蓄积中毒。

甲醇一般不令人酩酊大醉,因此中毒时,“酒醉”不是主要症状。误饮假酒后,甲醇中毒的潜伏期一般为8~36小时,不会饮酒者发病较快,但症状一般都在48小时内出现。轻度中毒,可出现头痛、失眠、乏力、咽干、恶心、呕吐及视力减退、上腹部阵发性疼痛;中度中毒,表现为神志模糊、眼球疼痛,由于视觉神经萎缩可导致永久性失明;重度中毒,可发生剧烈头疼、头昏、恶心、意识模糊、双目失明,且有癫痫性抽动、昏迷,最后因呼吸衰竭而死亡。误饮假白酒中毒身亡者,经法医尸检发现,其胃肠粘膜呈现严重肿胀与充血,且有脑水肿、肺水肿等现象。

饮用酒内的乙醇与工业酒精中的乙醇是同种物质,为防止某些制造商用廉价的工业酒精配饮用酒,国家规定在工业酒精中加一定量的甲醇或吡啶。因此工业酒精(又称变性酒精)是绝对不能冲稀后饮用的。为了维护人民身体健康与生命安全,必须严格执行国家食品卫生法,有关部门应加强酒类卫生管理,坚决打击制造假酒的刑事案件。近年来,我国发生多起此类刑事案件,这固然与不法商人的利欲熏心,无视国法有关,同时也是极少数人对科学无知的表现。

第二课时 乙酸

【教材分析】

本课时教材内容包括两部分:一是乙酸的存在、物理性质以及结构;二是乙酸的化学性质。同时本课时将介绍两个概念:一是乙酸分子中的羧基原子团;二是一种新的反应名词:酯化反应。还有一点需要了解的是乙酸与乙醇反应的实验装置及操作。

【基本要求】

知识与技能要求:

(1)掌握乙酸的分子结构,理解羧基的结构特征;

(2)了解乙酸的物理性质;

(3)掌握乙酸的主要化学性质(酸性、跟醇发生酯化反应)。

过程与方法要求

(1)通过实验,培养学生的观察能力,加强基本操作训练,培养分析、综合的思维能力。

(2)通过碳酸、乙酸的酸性比较,提高分析比较常见酸的酸性强弱的能力。

情感与价值观要求:

(1)通过乙酸在生活和生产的应用,了解有机物跟日常生活和生产的紧密联系,渗透化学重要性的教育。

(2)通过酯化反应的教学,培养学生从现象到本质、从实践到理论的科学思维方法。

[重点与难点]

乙酸的化学性质。

【学案导学】

[自主学习]

一、乙酸的物理性质:

我们还是从色、态、味、熔点、沸点、溶解性几个方面来研究它。

根据教师出示盛有乙酸的试剂瓶,观察乙酸的色、态,打开瓶盖闻一下气味。

阅读教材79页有关乙酸的物理性质的内容。

[归纳小结]

乙酸的物理性质:

[实验探究1]

初中已经学过乙酸具有酸的通性,请你设计实验证明乙酸的确有酸性;设计实验证明乙酸的酸性比碳酸的酸性强。(仪器和药品自选)

[归纳小结]

实验设计、实验现象和实验结论(如下表):

[问题探究1]

家庭中经常用食醋浸泡有水垢(主要成分是CaCO3)的暖瓶或水瓶,以清除水垢。这是利用了醋酸的什么性质?通过这个事实你能比较出醋酸与碳酸的酸性强弱吗?

[课堂练习]

写出下列反应的离子方程式:

(1)醋酸除去水垢的反应

(2)乙酸溶液与澄清石灰水反应

(3)乙酸溶液与氧化铜反应

(4)乙酸溶液与锌粒反应

[实验探究2]

【实验】 在大试管里加入3mL乙醇、2mL冰醋酸,再缓缓加入2mL浓硫酸,边加边振荡。在另一支试管中加入饱和碳酸钠溶液。按教材上的装置(制乙酸乙酯的装置)组装好。注意组装顺序,导管口不能伸入饱和碳酸钠液面下。装有碳酸钠的试管里有什么变化?生成新物质的色、态、味怎样?

[归纳整理]

酯化反应的定义:_______________________

______________________________________。

反应现象:

反应化学方程式:

[问题探究2]

1.在酯化反应中,乙酸最终变成乙酸乙酯。在反应中乙酸和乙醇有几种可能的断键方式?如何确定实际发生的是哪种断键方式?

2.酯化反应在常温下反应极慢,一般15年才能达到平衡。怎样能使反应加快呢?

3.酯化反应的实验时加热、加入浓硫酸。浓硫酸在这里起什么作用?

4.为什么用来吸收反应生成物的试管里要装饱和碳酸钠溶液?不用饱和碳酸钠溶液而改用水来吸收酯化反应的生成物,会有什么不同的结果?

5.为什么出气导管口不能插入碳酸钠液面下?

[思考与交流]

从以上实验知道乙酸有两个重要化学性质,就是它有酸的通性和能发生酯化反应。为什么乙酸会有这些性质呢?研究乙酸的分子结构。

[归纳小结]

(1)写出乙酸的结构式、结构简式。

(2)在这些反应中起主要作用的原子团是____。

【课时测控7】

专题一:乙酸的物理、化学性质

1.关于冰醋酸的说法中正确的是 ( )

A.冰醋酸是冰和醋酸的混合物

B.冰醋酸是纯净的乙酸

C.冰醋酸是无色无味的液体

D.冰醋酸易溶解于水和乙醇

2.下列物质能够使紫色石蕊试液变色的是( )

A.甲烷 B.乙醇

C.乙酸 D.苯

3.下列是有关生活中对醋酸的应用,其中主要利用了醋酸酸性的是 ( )

A.醋酸溶液可一定程度上治疗手足癣

B.熏醋可一定程度上防止流行性感冒

C.醋可以除去水壶上的水垢

D.用醋烹饪鱼,除去鱼的腥味

4.下列事实能说明碳酸的酸性比乙酸弱的是

A.乙酸能发生酯化反应,而碳酸不能 ( )

B.碳酸和乙酸都能与碱反应,产物都是弱碱性的盐

C.乙酸能使紫色石蕊试液变红,而碳酸不能

D.醋酸可用于清除水垢

5.下列物质中,能与醋酸发生反应的是( )

①石蕊 ②乙醇 ③乙醛 ④金属铝 ⑤氧化镁 ⑥碳酸钙 ⑦氢氧化铜

A.①③④⑤⑥⑦ B.②③④⑤

C. ①②④⑤⑥⑦ D.全部

6.某饱和一元羧酸A 0.60g刚好与0.1mol/L的NaOH溶液100mL恰好完全中和,则A分子中的碳原子数为( )

A.1 B.2

C.3 D.4

7.用一种试剂可以区分乙醇和乙酸的是( )

A.氢氧化钠溶液 B.氨水

C.碳酸钠溶液 D.氢氧化铜

8.能够用来鉴别乙醇、乙酸和苯的物质( )

A.碳酸钠溶液 B.氢氧化钠溶液

C.水 D.紫色石蕊试液

9.钠与下列物质反应都能够产生氢气:①H2O;②CH3COOH;③CH3CH2OH。试推断这三种物质电离出H+的难易程度(从难到易的顺序)( )

A.①②③ B.②③①

C.③①② D.②①③

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题三:酯化反应

10.酯化反应是有机化学中的一类重要反应,下列对酯化反应理解不正确的是 ( )

A.酯化反应的反应物之一肯定是醇

B.酯化反应一般需要脱水

C.酯化反应是有限度的

D.酯化反应一般需要催化剂

11.制备CH3COOC2H5所需要的试剂是( )

A.C2H5OH CH3COOH

B.C2H5OH CH3COOH 浓硫酸

C.C2H5OH 3%的乙酸溶液 浓硫酸

D.C2H5OH 冰醋酸 3mol/L H2SO4

12.乙醇和乙酸发生酯化反应时,浓硫酸的作用是 ( )

A.脱水作用 B.吸水作用

C.氧化作用 C.既起催化作用又起吸水作用

13.实验室用乙酸、乙醇、浓H2SO4制取乙酸乙酯,加热蒸馏后,在饱和Na2CO3溶液上面得到无色油状液体,当振荡混合时,有气泡产生,原因是 ( )

A.产品中有被蒸馏出的H2SO4

B.有部分未反应的乙醇被蒸馏出来

C.有部分未反应的乙酸被蒸馏出来

D.有部分乙醇跟浓H2SO4作用生成乙烯

14.除去乙酸乙酯中含有的乙酸,最好的处理操作是 ( )

A.蒸馏 B.水洗后分液

C.用过量饱和碳酸钠溶液洗涤后分液

D.用过量氢氧化钠溶液洗涤后分液

15.制取乙酸乙酯的装置正确的是(其中B和D的玻

璃导管是插入到小试管内液面以下的

16.乙酸与2.0g某饱和一元醇A反应,生成酯3.7g,并回收到A0.4g,则A的相对分子质量为 ( )

A.32 B.46

C.60 D.74

17.在CH3COOH 与CH3CH218OH酯化反应后的生成物中,18O存在于 ( )

A.乙酸 B.乙醇

C.乙酸乙酯 D.水

18.CH3COOH分别跟H—18O—C2H5和H—16O—C2H5起酯化反应后,两者生成H218O的质量( )

A.前者大 B.前者小

C.相等 D.不能确定

19.A是一种酯,分子式是C14H12O2,A可以由醇B跟羧酸C发生酯化反应得到,A不能使溴的CCl4溶液褪色。氧化B可以得到C。

(1)写出A、B、C的结构简式A ,B ,C

(2) 写出B+C生成A的化学反应方程式

20.实验室用下图装置制取乙酸乙酯。

(1)在大试管中配制一定比例的乙醇、乙酸和浓H2SO4的混合液的方法是 。

(2)加热前,大试管中加入几粒碎瓷片的作用是 ,导气管不能插入饱和Na2CO3溶液中是为了 。

(3)浓H2SO4的作用是 。

(4)饱和Na2CO3溶液的作用是_______。

(5)实验室生成的乙酸乙酯,其密度比水___(填“大”或“小”),有______气味。

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题四:结构与性质

21.巴豆酸的结构简式为CH3—CH=CH—COOH,现有①氯化氢 ②溴水 ③纯碱溶液 ④丙醇 ⑤酸化的高锰酸钾溶液。试根据其结构特点判断在一定条件下能与巴豆酸反应的物质组( )

A.②④⑤ B.①③④

C.①②③④ D.①②③④⑤

22.CH3COOH是一种弱酸,而氯乙酸ClCH2COOH的酸性强于CH3COOH,这是因为Cl是一种强吸电子基团,能使OH上的H原子具有更大的活动性,有的基团具有斥电子基团,能减弱OH上H原子的活动性,这些作用统称为“诱导效应”,据上规律,填空:

(1)HCOOH显酸性,而H2O显中性,这是由于HCOOH分子中存在 (填吸或斥)电子基团,这种基团是 。

(2)CH3COOH的酸性弱于HCOOH,这是由于CH3COOH分子中存在 (填吸或斥)电子基团,这种基团是 。

(3)C6H5也属于吸电子基团,故C6H5COOH的酸性比CH3COOH 。

(4)下列酸中:CF3COOH、CCl3COOH、CHCl2COOH、CH2ClCOOH,酸性最强的是 。

23.有机物A、B、C均有C、H、O三种元素。A中氧的质量分数为23.53%,且氢原子和碳原子数目相等,A的分子式的相对分子质量为最简式相对分子质量的2倍。在稀硫酸中加热A,可生成B和C,B、C均不与溴水反应,但B能与碳酸氢钠反应而C不能。

试求:(1)A的分子式?

(2)A、B、C的结构简式?

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

【学习反思】

请同学们记录本课时的主要问题,并分析错误原因,提出解决办法。

【阅读材料】

醋的由来

一种含醋酸的酸性调味料。又称食醋。古称酢,别名醯,又有苦酒之称。醋有米醋、陈醋、香醋、麸醋、酒醋、白醋、各种果汁醋、姜汁醋、保健醋等。因原料及制造方法的不同,成品风味迥异。醋是用得较多的酸性调味料。每100ml醋的醋酸含量,普通醋为3.5g以上,优级醋为5g以上。由于醋能善和调节人体的新陈代谢,作为饮食调料,需要量不断增长。

原料和制作方法有4类:

1.中国传统的酿醋原料,长江以南以糯米和大米(粳米)为主,长江以北以高粱和小米为主。现多为以碎米、玉米、甘薯、甘署干、马铃薯干等代用。原料先经蒸煮、糊化、液化及糖化,使淀粉转变为糖,再由酵母使酒精发酵生成乙醇,然后在醋酸菌作用下产生醋酸发酵,将乙醇氧化生产醋酸。

2.以含糖质原料酿醋,可使用葡萄、苹果、梨、桃、柿、枣、番茄等酿制各种果汁醋,也可使用蜂蜜及糖蜜为原料。均只需经乙醇发酵和醋酸发酵两个生化阶段。

3.以乙醇为原料,加醋酸菌只经醋酸发酵一个生化阶段。例如以低度白酒或食用酒精加水冲淡为原料,应用速酸法制醋,只需1—3天即得酒醋。

4.以食用冰醋酸加水配制而成白醋,以及再加调味料、香料、色料等物,使之具有近似酿造醋风味的食醋。

生产工艺分固态法及液态法两类。

固态法酿醋工艺 传统的固态法酿醋工艺主要有3种。

1.用大曲制醋:以高粱为主要原料,利用大曲中分泌的酶,进行低温糖化与酒精发酵后,将成熟醋醅的一半置于熏醅缸内,用文火加热,完成熏醅后,再加入另一半成熟醋醅淋出的醋液浸泡,然后淋出新醋。最后,将新醋经三伏一冬日晒液与捞冰的陈酿过程,制成色泽黑裼、质地浓稠、酸味醇厚、具有特殊芳香的食醋。著名的有山西老陈醋。

2.用小曲制醋:以糯米和大米为原料,先利用小曲(又称酒药)中的根霉和酵母等微生物,在米饭粒上进行固态培菌,边糖化边发酵。再加水及麦曲,继续糖化和酒精发酵。然后酒醪中拌入麸皮成固态入缸,添加优质醋醅作种子,采用固态分层发酵,逐步扩大醋酸菌繁殖。经陈醋酿后,采用套淋法淋出醋汁,加入炒米色及白糖配制,澄清后,加热煮沸而得香醋。著名的有镇江香醋。

3.以麸皮为主料,用糯米加酒或蓼汁制成醋母进行醋酸发酵,醋醅陈酿一年,制得风味独特的麸醋。著名的有四川保宁(今阆中县)麸醋及四川渠县三汇特醋。

固态发醋法酿醋,由于是利用自然界野生的微生物,所以发酵周期长,醋酸发酵中又需要翻醅,劳动强度大。目前已采用纯种培养麸曲作糖化剂,添加纯种培养酵母菌制成的酒母,进行酒精发酵,再用纯种培养醋酸菌制成的醋母,进行醋酸发酵而制得食醋。

液态法酿醋工艺 传统的液

【本部分教材分析】

1.地位和功能

必修模块的有机化学内容是以典型有机物的学习为切入点,让学生在初中有机物常识的基础上,能进一步从结构的角度,加深对有机物和有机化学的整体认识。选取的代表物有甲烷、乙烯(制品)、乙醇(酒)、乙酸(醋)、糖、油脂、蛋白质等,这些物质都与生活联系密切,是学生每天都能看到、听到的,使学生感到熟悉、亲切,可以增加学生的兴趣和热情。

必修模块的有机化学具有双重功能,即一方面为满足公民基本科学素养的要求,提供有机化学中最基本的核心知识,使学生从熟悉的有机化合物入手,了解有机化学研究的对象、目的、内容和方法,认识到有机化学已渗透到生活的各个方面,能用所学的知识,解释和说明一些常见的生活现象和物质用途;另一方面为进一步学习有机化学的学生,打好最基本的知识基础、帮助他们了解有机化学的概况和主要研究方法,激发他深入学习的欲望。

2.内容的选择与呈现

根据课程标准和学时要求,本章没有完全考虑有机化学本身的内在逻辑体系,主要是选取典型代表物,介绍其基本的结构、主要性质以及在生产、生活中的应用,较少涉及到有机物类概念和它们的性质(烯烃、芳香烃、醇类、羧酸等)。为了学习同系物和同分异构体的概念,只简单介绍了烷烃的结构特点和主要性质,没有涉及烷烃的系统命名等。

教材特别强调从学生生活实际和已有知识出发,从实验开始,组织教学内容,尽力渗透结构分析的观点,使学生在初中知识的基础上有所提高。

教学中要特别注意不盲目扩充代表物的性质和内容,尽量不涉及类物质的性质,注意从结构角度适当深化学生对甲烷、乙醇、乙酸的认识,建立有机物“组成结构——性质——用途”的认识关系,使学生了解学习和研究有机物的一般方法,形成一定的分析和解决问题能力

为了帮助学生理解内容,教材增加了章图、结构模型、实验实录图、实物图片等,丰富了教材内容,提高了教材的可读性和趣味性。

3.内容结构

本章的内容结构可以看成是基础有机化学的缩影或概貌,可表示如下

为了帮助学生认识典型物质的有关反应、结构、性质与用途等知识,教材采用了从科学探究或生活实际经验入手,充分利用实验研究物质的性质与反应,再从结构角度深化认识。如甲烷、乙烯的研究,乙醇结构的研究,糖和蛋白质的鉴定等,都采用了较为灵活的引入方式。同时注意动手做模型,写结构式、电子式、化学方程式;不分学生实验和演示实验,促使学生积极地参与到教学过程中来。

总之要把握以下三点:

1.教材的起点低,强调知识与应用的融合,以具体典型物质的主要性质为主。

2.注意不要随意扩充内容和难度,人为增加学生的学习障碍。

3.尽量从实验或学生已有的生活背景知识出发组织或设计教学,激发学习兴趣,使学生感到有机化学就在他们的实际生活之中。

第一节 认识有机化合物

【教材分析】本节内容是有机化学学习的开始,建议慢一点进行,要求不要太高,重点是让学生理解有机化合物中碳的成键特点,学习有机物的基础知识。

第一课时 甲烷

【基本要求】

知识与技能要求:

(1)掌握甲烷的化学性质。

(2)了解取代反应的特征。

(3)了解甲烷的存在和甲烷的用途等。

过程与方法要求:

(1)通过对取代反应的认识,了解有机和无机反应类型的关系。

(2)了解有机化学和无机化学之间并没有太大的区别,只是研究的物质类别以及角度不同而已。

情感与价值观要求:

以甲烷的存在和用途等为素材,增强化学在人类重要作用的认识。

【重、难点】

本课时的重点甲烷的化学性质。难点是甲烷跟氯气的取代反应。

【学案导学】

1.什么是有机物,有机物有那些共同的性质?

2.甲烷是最简单的有机化合物,怎样确定它的

组成中含有碳、氢二种元素?

3.在通常情况下,甲烷的化学性质 ,但在一定条件下,甲烷能发生 、 等反应。

4.写出在光照条件下,甲烷与氯气发生反应生成气态有机物的化学方程式:

5. 甲烷的四种氯的取代产物的性质和用途

名称(俗称)

化学式

常温状态

溶解性

用途

6.取代反应与置换反应的比较

取代反应 置换反应

定义

反应物

生成物

反应中电子得失

反应是否可逆

7.写出本课时教材中的化学方程式,你能否找出取代反应和哪种无机反应类型比较想像?

【课时测控1】

专题一:涉及到有机物概念及判断

1.通过初中和高中有机化合物的学习,你认为下列有关有机化合物的说法中正确的是( )

A.凡是含有碳元素的化合物都是有机化合物

B.所有的有机化合物均难溶解于水

C.易溶解于汽油、苯、四氯化碳的物质就是有机化合物

D.有机物组成元素较少,而有机物的种类繁多

2.下列说法中错误的是:( )

A.无机物和有机物在性质上的区别并不是绝对的

B.无机物和有机物在一定条件下可以相互转化

C.所有的有机物都可以从动植物的有机体中提取

D.有机物之间发生的化学反应比较复杂,而且速度较慢

3.不属于有机物特点的是:( )

A.大多数有机物难溶于水,易溶于有机溶剂;

B.有机反应比较复杂,一般反应较慢;

C.绝大多数有机物受热不易分解,而且不易燃烧;

D.绝大多数有机物是非电解质,不易导电熔点低。

4.下列物质中属于有机物的是:( )

A.CO2 B.CH3COOH

C.C2H2 D.CaCO3

5.有机物燃烧:( )

A.只能生成CO2和H2O;

B.只能生成碳的氧化物和水;

C.只能生成CO、CO2、H2O及其他元素的化合物;

D.可能生成碳单质、碳的氧化物、水及其他元素的化合物。

6.某有机物在空气中完全燃烧只生成二氧化碳和水,则此有机物 ( )

A.一定含有氧元素 B.一定不含有氧元素

C.一定含有碳、氢、氧三种元素

D.一定含有碳、氢两种元素,不能确定是否含有氧元素

7.某有机物在氧气中充分燃烧,生成的水蒸气和CO2的物质的量之比为1∶1,由此可以得出结论是:( )

A.该有机物分子中C、H、O个数比为1∶2∶3

B.分子中C∶H原子个数比为1∶2

C.有机物中必定含氧元素

D.无法判断有机物中是否含氧元素

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题二:甲烷的性质

8.下列混和气中主要成分不是甲烷的是( )

A.液化石油气 B.沼气

C.天然气 D.瓦斯

9.下列关于甲烷性质叙述中不正确的是( )

A.甲烷是一种无色无味的气体

B.甲烷的密度比空气的密度小

C.甲烷极难溶解于水

D.甲烷性质稳定,不和其它物质反应

10.最近我国开始从新疆开发天然气,贯穿东西引至上海的大工程,关于天然气的下列叙述中不正确的是( )

A.天然气和沼气的主要成分是甲烷

B.相对煤和石油来讲,天然气的输送更方便

C.天然气燃烧的废气中,二氧化硫等污染物的含量少

D.天然气与空气混合点燃,不会发生爆炸

11.下列叙述中错误的是 ( )

A.点燃甲烷不必像点燃氢气那样事先验纯

B.甲烷燃烧能放出大量的热,所以是一种很好的气体燃料

C.煤矿的矿井要注意通风和严禁烟火,以防爆炸事故的发生

D.如果隔绝空气,将甲烷加热到1000℃以上,甲烷分解生成炭黑和氢气

12.近年来,部分大城市的公交车辆开始采用天然气燃料,采取这种测试的目的是( )

A.未雨绸缪,防止石油短缺

B.开渠节源,降低运营成本

C.燃烧充分,减少大气污染

D.燃烧值高,加大运输动力

13.2005年1月14日,成功登陆土卫六的“惠更斯”号探测器发回了350张照片和大量数据。分析指出,土卫六“酷似地球经常下雨”,不过“雨”的成份是液态甲烷。下列关于土卫六的说法中,不正确的是( ) ( )

A.土卫六上存在有机分子

B.地表温度极高

C.地貌形成与液态甲烷冲刷有关

D.土卫六上形成了甲烷的气液循环系统

14.2 g甲烷中含有m个碳原子,则下列数值中跟阿佛加德罗常数相等的是:( )

A.16m B.4m

C.6m D.8m

15.下列气体在氧气中充分燃烧后 ,其产物既可使无水硫酸铜变蓝,又可使澄清石灰水变浑浊的是 ( )

A.H2S B.CH4

C.H2 D.CO

16.有一种无色的混合气体可能由CH4、NH3、、H2、CO、CO2 和HCl组成。为确定其组成,进行了以下察实验:①将此混合气体通过浓硫酸,气体总体积基本不变。②再通过过量的澄清石灰水,未见浑浊,但气体体积减少。③把剩余气体在供氧的情况下燃烧,燃烧产物不能使无水硫酸铜变色。原混合气体含有( )

A.CO和HCl B.CH4和NH3

C.CH4和HCl、 D.H2和CO2

17.今有H2、CO、CH4的体积比为1∶1∶2的混合气体V升,当其完全燃烧时,所需O2的体积为: ( )

A.1.25V L B.5VL

C.V L D.3/4 V L

18.有3ml甲烷和一氧化碳的混合气体,完全燃烧恰好用去了3ml氧气,则此混合气体中甲 烷和一氧化碳的体积比是( )

A.1:1 B.1:2 C.2:1 D.任意比

19.为除去混在甲烷中的CO2和H2O,可将混合气体通过盛有----------------的洗气瓶,除去----------------,再通过盛有----------------的洗气瓶,除去-----------;也可将混合气体----------------一次性将杂质气体除去。

20.如下图,某气体X可能由H2、CO、CH4中的一种或几种组成。将X气体燃烧,把燃烧后生成的气体通过A、B两个洗气瓶。试回答下列问题:

(1)若A洗气瓶的质量增加,B洗气瓶的质量不变,则气体X是 。

(2)若A洗气瓶的质量不变,B洗气瓶的质量增加,则气体X是 。

(3) 若A、B两个洗气瓶的质量都增加,则气体X可能是 。

21.新华社郑州2004年10月21日电:20日22时10分,郑煤集团大平煤矿井下采煤面瓦斯突出,发生爆炸,当场造成56人死亡,92人生死不明。截至记者发稿时,经过全力搜救,目前又发现4名遇难矿工遗体,死亡人数增加至60人。其中,55人系窒息死亡。目前,尚有88名矿工下落不明。根据以上信息回答下列问题:

(1)写出瓦斯爆炸的化学方程式式

。

(2)可燃性气体的爆炸都有一个爆炸极限,所谓爆炸极限是指可燃气体(或蒸汽或粉尘等)

与空气混合后,遇火产生爆炸的最高或最低浓度(通常以体积百分数表示)。下表是甲烷在空气和纯氧气中的爆炸极限。

下面是瓦斯和空气组成的混和气体中瓦斯的体积含量,从是否能够爆炸方面考虑,请判断哪些是不安全的 。

空气中 纯氧气中

甲烷的爆炸极限 5.0~15% 5.0~60%

A.3% B.10% C.30% D.60%

(3)请分析人为什么在瓦斯爆炸的矿中会窒息死亡:

。

(4)由矿井中的瓦斯爆炸,根据你的化学实验经验,你可以得出什么启示?(提示:对可燃性气体的加热、点燃操作应该注意的问题) 。

22.我国的许多煤矿都是瓦斯煤矿,容易发生瓦斯爆炸事故,造成人员伤亡和财产损失。请分析,在什么情况下容易发生矿井瓦斯爆炸?对此应该采取那些安全措施?

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题三:甲烷与氯气的取代反应

23.下列反应属于取代反应的是 ( )

A.甲烷燃烧 B.由甲烷制氯仿

C.甲烷的制取 D.有甲烷制碳黑

24.甲烷和氯气一物质的量比1:1混合,在光照条件下,得到的产物是( )

①CH3Cl ②CH2Cl2 ③CHCl3 ④CCl4

A.只有① B.①和③的混合物

C.只有② D.①②③④的混合物

25.在下列反应中,光照对反应几乎没有影响的是 ( )

A.氯气与氢气反应 B.氯气与甲烷反应

C.次氯酸分解 D.甲烷与氧气反应

26.下列物质中,不能和氯气发生取代反应的是

A.CH3Cl B.CCl4 C.CH2Cl2 D.CH4

27.若要使0.5 mol 甲烷和Cl2发生取代反应,并生成相同物质的量的四种取代物, 则需要Cl2的物质的量为( )

A.2.5 mol B.2 mol

C.1.25 mol D.0.5 mol

28.把体积相同的甲烷和氯气充入一个集气瓶中,光照一段时间后,发现气体的黄绿色变浅,集气瓶壁上有淡黄绿色液滴,此时,集气瓶内的物质最多可能有 ( )

A.四种 B.五种 C.六种 D.七种

29.将1molCH4与氯气发生取代反应待反应完全后,测定四种有机物物质的量相等,则产生HCl的物质的量是 ( )

A.0.5mol B.2 mol C.2.5 mol D.4mol

30.氯仿(CHCl3)可作麻醉剂,但常因保存不妥而被氧气氧化,产生剧毒物质光气(COCl2),2CHCl3+O2—→2HCl+2COCl2为防止事故,在使用前检验氯仿是否变质,应选用的试剂是

A.氢氧化钠溶液 B.盐酸

C.硝酸银溶液 D.水

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

【学习反思】

请同学们记录本课时的主要问题,并分析错误原因,提出解决办法。

【阅读材料】

材料一:可燃冰及其利用

可燃冰及其利用一种特别的物质被科学家发现,它存在于300―500米海洋深处的沉积物中和寒冷的高纬度地区,其储量是煤炭、石油和天然气总和的两倍,1立方米的它可释放出相当于天然气164倍的能量。在能源紧缺的现在发现它真可解燃眉之急。

可燃冰有望取代煤、石油和天然气,成为21世纪的新能源。科学家估计,海底可燃冰分布的范围约占海洋总面积的10%,相当于4000万平方公里,是迄今为止海底最具价值的矿产资源,足够人类使用1000年。但在繁复的可燃冰开采过程中,一旦出现任何差错,将引发严重的环境灾难,成为环保敌人——首先,收集海水中的气体是十分困难的,海底可燃冰属大面积分布,其分解出来的甲烷很难聚集在某一地区内收集,而且一离开海床便迅速分解,容易发生喷井意外。更重要的是,甲烷的温室效应比二氧化碳厉害10至20倍,若处理不当发生意外,分解出来的甲烷气体由海水释放到大气层,将使全球温室效应问题更趋严重。此外,海底开采还可能会破坏地壳稳定平衡,造成大陆架边缘动荡而引发海底塌方,甚至导致大规模海啸,带来灾难性后果。目前已有证据显示,过去这类气体的大规模自然释放,在某种程度上导致了地球气候急剧变化。8000年前在北欧造成浩劫的大海啸,也极有可能是由于这种气体大量释放所致。

一、什么是“可燃冰”

这种看起来像冰霜的物质叫“可燃冰”,学名叫“天然气水合物”,因为主要成分是甲烷,因此也常称为“甲烷水合物”。在常温常压下它会分解成水与甲烷,“可燃冰”可以看成是高度压缩的固态天然气。“可燃冰”外表上看它像冰霜,从微观上看其分子结构就像一个一个“笼子”,由若干水分子组成一个笼子,每个笼子里“关”一个气体分子。目前,可燃冰主要分布在东、西太平洋和大西洋西部边缘,是一种极具发展潜力的新能源,但由于开采困难,海底可燃冰至今仍原封不动地保存在海底和永久冻土层内。

二、“可燃冰”是如何形成的呢?

可燃冰由海洋板块活动而成。当海洋板块下沉时,较古老的海底地壳会下沉到地球内部,海底石油和天然气便随板块的边缘涌上表面。当接触到冰冷的海水和在深海压力下,天然气与海水产生化学作用,就形成水合物。科学家估计,海底可燃冰分布的范围约占海洋总面积的10%,相当于4000万平方公里,是迄今为止海底最具价值的矿产资源,足够人类使用1000年。

“可燃冰”的形成有三个基本条件:首先温度不能太高,在零度以上可以生成,0-10℃为宜,最高限是20℃左右,再高就分解了。第二压力要够,但也不能太大,零度时,30个大气压以上它就可能生成。第三,地底要有气源。因为,在陆地只有西伯利亚的永久冻土层才具备形成条件和使之保持稳定的固态,而海洋深层300-500米的沉积物中都可能具备这样的低温高压条件。因此,其分布的陆海比例为1∶100。

三、人类如何开采、利用“可燃冰”?

开采方案主要有三种。

第一是热解法。利用“可燃冰”在加温时分解的特性,使其由固态分解出甲烷蒸汽。但此方法难处在于不好收集。海底的多孔介质不是集中为“一片”,也不是一大块岩石,而是较为均匀地遍布着。如何布设管道并高效收集是急于解决的问题。

方案二是降压法。有科学家提出将核废料埋入地底,利用核辐射效应使其分解。但它们都面临着和热解法同样布设管道并高效收集的问题。

方案三是“置换法”。研究证实,将CO2液化(实现起来很容易),注入1500米以下的洋面(不一定非要到海底),就会生成二氧化碳水合物,它的比重比海水大,于是就会沉入海底。如果将CO2注射入海底的甲烷水合物储层,因CO2较之甲烷易于形成水合物,因而就可能将甲烷水合物中的甲烷分子“挤走”,从而将其置换出来。

但如果“可燃冰”在开采中发生泄露,大量甲烷气体分解出来,经由海水进入大气层。甲烷的温室效应比CO2要大21倍,因此一旦这种泄露得不到控制,全球温室效应将迅速增大,大气升温后,海水温度也将随之升高、地层温度上升,这会造成海底的“可燃冰”的自动分解,引起恶性循环。因此,开采必须要受控,使释放出的甲烷气体都能被有效收集起来。

海底可燃冰的开采涉及复杂的技术问题,所以目前仍在发展阶段,估计需要10至30年的时间才能投入商业开采。其实,中国、美国、加拿大、印度、韩国、挪威和日本已开始各自的可燃冰研究计划,其中日本建成7口探井,期望在2010年投入商业开采,美国近年也急起直追,希望在2015年在海床或永久冻土带进行商业开采。

可见,“可燃冰”带给人类的不仅是新的希望,同样也有新的困难,只有合理的、科学的开发和利用,“可燃冰”才会真正的为人类造福。

材料二:气体燃料的爆炸极限是怎样规定的

家用燃气给我们生活带来许多方便,但也潜伏了不少危险。年年都会发生爆炸火灾事件,年年都会有人因使用不当而发生煤气中毒。所以,我们要科学地使用气体燃料。

大家都知道,点燃氢气前要检验氢气的纯度,就是因为氢气和空气混合物遇见明火或电火花就会爆炸的缘故,这种能爆炸的混合气体中所含可燃气体的浓度范围叫这种可燃气体的爆炸极限。一般用体积分数表示。

当混合气体中可燃气体的体积分数减少到或增加到不能形成爆炸性混合物时的那一浓度,分别称为爆炸下限和爆炸上限。下表列出了各种气体燃料的爆炸极限;

各种燃气的爆炸极限(V%)

发生炉煤气 水煤气 干馏煤气 液化气 天然气

爆炸极限(上限~下限) 17.3~87.1 6.3~73.8 4.7~26.5 2~10 5~6

可燃气体爆炸极限宽度大的,容易发生爆炸。从表中可知,液化气、天然气的爆炸极限较管道煤气各种成分的宽度要小,因而具有不易爆的特点(注意:并非不会爆炸)

例题:借助上表的数值,计算天然气爆炸最剧烈时,空气中含天然气的体积分数。

分析:查表可知,天然气的爆炸极限是5%~16%,爆炸最剧烈的体积分数一定在这一范围内。爆炸最剧烈可理解为天然气和氧气的体积比符合化学反应的体积比(均无剩余)的状况。

解:设天然气为1L,

CH4+2O2→CO2+2H2O

则,天然气完全燃烧所需氧气体积为2L。

爆炸最剧烈时天然气的体积分数:×100%=9.5%。

第二课时

有机化合物的结构特点

【教材分析】

本节主要内容是学习有机化合物的结构特点,其载体是烷烃的结构,通过对烷烃的结构特点认识以及同分异构现象的理解来了解有机化合物的结构特点,所以“结构”是本节课的核心。但是一定要把握好同分异构体的题目,不能太深太难,且本阶段只要求学生掌握五个碳原子烷烃同分异构体的书写和判断,不要求学生进行命名的训练。

【基本要求】

知识与技能要求:

(1)掌握烷烃的分子组成、结构等的特征。

(2)理解同分异构体概念。

(3)学会求简单烃分子式的方法(如:燃烧法)

过程与方法要求

(1)基本学会烷烃同分异构体的分析方法,能够书写5个碳原子以下烷烃的同分异构体结构简式。

(2)从甲烷的性质推导到烷烃的性质的过程中,学会从一种代表物质入手掌握同一类有机物性质的方法。

情感与价值观要求:

通过实践活动、探究实验和多媒体动画等,培养学生关心科学、研究科学和探索科学的精神,激发学生学习化学的兴趣,探索新知识的欲望。

【教学重点】

本课时的重点和难点都是烷烃的性质和同分异构体概念的学习。

【学案导学】

1.烃的定义是__________________________

____________________________________ 。

2.甲烷的空间结构:下列两模型分别是甲烷的_____________模型和____________模型。

3.碳原子与碳原子有哪些成键方式?

4.关于烷烃的知识,可以概括如下;烷烃的分子中原子全部以_______键相结合,它们的组成可以用通式_______表示。

5.同分异构现象和同分异构物体

(1)同分异构现象:化合物具有相同的________,但具有不同_________的现象。

(2)同分异构体:化合物具有相同的_________,不同________的物质互称为同分异构体。

(3)同分异构体的特点:________相同,________不同,性质也不相同。

6.同分异构体的书写原则:(只要求到此程度)

我们以戊烷(C5H12)为例,看看烷烃的同分异构体的写法:

先写出最长的碳链:C-C-C-C-C 正戊烷 (氢原子及其个数省略了)

然后写少一个碳原子的直链: ()

然后再写少两个碳原子的直链:把剩下的两个碳原子当作一个支链加在主链上:

(即)

【课时测控2】

专题一:烃和甲烷的结构

1.有机物中的烃是 ( )

A.只含有碳 B.只含有碳与氢

C.含有碳与氢 D.燃烧后生成CO2与H2O

2.甲烷分子的结构式是 , 关于其

结构叙述中正确的是 ( )

A.甲烷分子是正方形结构

B.甲烷分子正四面体结构

C.甲烷分子的四个键完全相同

D.甲烷分子的四个键完全不相同

3.下列可证明甲烷分子是正四面体结构的是

A.一氯甲烷没有同分异构体

B.二氯甲烷没有同分异构体

C.甲烷分子的四个键完全相同

D.甲烷分子的四个键完全不相同

4.对CCl4的叙述不正确的是( )

A.分子为正四面体形

B.在常温常压下是液体

C.不溶于水

D.曾做麻醉剂

5.关于CCl2F2(商品称为氟里昂-12)的叙述正确的是( )

A.有两种同分异构体 B.是平面型分子

C.只有一种结构 D.有四种同分异构体

6.下列物质分子中,属于正四面体结构的是

A.CH3Cl B.CH2Cl2 C.CHCl3 D.CCl4

7.下列物质属于烃的是 ;属于有机物的是 ;

①H2S ②C2H2 ③CH3Cl ④C2H5OH ⑤CH4 ⑥H2

⑦金刚石 ⑧CH3COOH ⑨CO2 ⑩C2H4

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题二:烷烃的概念

8.乙烷是一种重要的烷烃,通常用CH3CH3来表示,这种表示法是其 ( )

A.电子式 B.结构式

C.结构简式 D.实验式

9. 某烷烃含有200个氢原子,那么该烃的分子式是 ( )

A.C97H200 B.C98H200

C.C99H200 D.C100H200

10.下列说法不正确的是

A.甲烷是一种烷烃

B.烷烃在一定条件下都可以发生取代反应

C.烷烃的性质几乎相同

D.烷烃可以用一个通式表示

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题三:同分异构体现象

11.同分异构体现象是有机化学中的一种普遍现

象,下列有关同分异构体叙述中正确的是( )

A.分子式相同而结构式不同的化合物互称同分异构体

B.组成成分相同而结构式不同的物质互称同分异构体

C.互为同分异构体的物质性质相同

D.互为同分异构体的物质性质相异

12.下列烷烃的分子式表示的不是纯净物的是

A.CH4 B.C3H8

C.C5H12 D.C7H16

13.有一种AB2C2型分子,在该分子中以A为中心原子,下列关于它的分子构型和有关同分异构体的各种说法正确的是( )

A.假如为平面四边形,则有两种同分异构体;

B.假如为四面体,则有二种同分异构体;

C.假如为平面四边形,则无同分异构体;

D.假如为四面体,则无同分异构体。

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题四:燃烧法测定有机化合物分子式

14.0.1mol某烃在氧气里完全燃烧后,生成的气体通入足量的澄清石灰水中,得到30g白色沉淀,则该烃的一个分子里含有的碳原子个数是

A.1个 B.2个

C.3个 D.4个

15.将0.2mol某烷烃完全燃烧后,生成的气体缓缓通过盛有0.5L2mol/L的NaOH溶液中,生成正盐与酸式盐的物质的量之比为1:3,则该烷烃是( )

A.甲烷 B.乙烷

C.丙烷 D.丁烷

16.某烃0.8g,在氧气中完全燃烧生成2.2gCO2、1.8g水。在标准状态下其密度为0.7168g/L求其分子式。

17.现在完全燃烧0.1mol某烃,燃烧产物依次通过浓硫酸、浓碱液,实验结束后,称得浓硫酸增重10.8g,浓碱液增重22g。求该烃的化学式,并写出其所有的结构简式。

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

【学习反思】

请同学们记录本课时的主要问题,并分析错误原因,提出解决办法。

【阅读材料】

分子构造

分子构造(constitution)是指分子中原子相互联结的方式和次序,过去长期以来称为分子结构(structure),根据国际纯粹和应用化学联合会的建议,改为“构造”。“结构”一词应用在广泛的范围,例如物质结构、原子的电子结构等等。分子结构也具有广泛的含意,除包括分子构造外,还包括分子构型(configuration)和分子构象(conformation)等。从分子构造到分子构型和分子构像是化学家们一个接一个对化学物质性质的研究逐渐认识到的,推动了化学科学的发展。

分子构造的研究是从同分异构体的出现开始的。

18世纪末、19世纪初,由于分析化学迅速发展,新的化合物不断被发现。19世纪20年代里,化学家们开始发现到一些物质的化学组成相同,但是性质各异。这在当时来说,是不可思议的。因为当时化学家们认为物质的性质只决定于它的组成,每一个物质有一固定的组成,这是18世纪末确立的定组成定律。后来,这个定律的逆定律也被确认,即具有相同组成的物质必定是同一种物质。现在竟然出现组成相同而性质各异的物质了。

这些物质首先发现是在1823年。这一年德国化学家李比希(Liebig,Justus von l803~1873)制得雷酸银,分析了它的组成,氧化银占77.53%,氰占22.47%,确定了它的化学式,现在知道是AgOCN。这个分析结果得到的化学组成正和一年前他的同国化学家武勒(wohler,Friedrich 1800~1882)制得的氰酸银AgOCN完全相同,武勒分析氰酸银的结果是氧化银占77.23%,氰占22.77%。二者组成成分几乎一致,但是性质完全不同,雷酸银是一种猛烈的炸药,而氰酸银不是。

他们二人在共同研究分析所遇到的难题时,却发现到一个更难解释的情况,即氰酸不仅和雷酸组成相同,而且也和氰尿酸(又称三聚氰酸H3O3C3N3)一致.

1828年,武勒利用氯化铵和氰酸银反应,期待得到氰酸铵NH4OCN,结果却生成尿素CO(NH2)2。这不仅摧毁了当时有机化合物生成的“生命力”论,铲除了当时无机化合物和有机化合物之间不可逾越的鸿沟,而且又为这种不可思议的现象提供了又一确实可靠的实例。

关于尿素的组成,英国化学家普劳特(Prout,william 1785-1850)曾经分析过,得出的结果如下:

元素 百分数 原子数

氮 46.650 2

碳 19.975 1

氢 6.670 4

氧 26.650 1

99.875

武勒分析了氰酸铵的组成,得出的结果是:

元素 百分数 原子数

氮 46.78 2

碳 20.19 1

氢 6.59 4

氧 26.24 1

99.80

这二者分析结果的相近引起当时欧洲化学界权威人士、武勒的老师和朋友、瑞典化学家贝齐里乌斯(Berzelius,Jons Jakob 1779~1848)的注意。他在武勒和李比希发现雷酸银和氰酸银两种组成相同而性质各异的物质时,曾经认为这两个人中必有人分析错误。1830年他自己也发现了酒石酸和葡萄酸也是组成相同而性质各异的两种物质。酒石酸是从酒石中分离出来的,早在1769年瑞典化学家谢勒( Scheele,Carl Wilhelm 1742~l786)发现了它,葡萄酸首先由法国化学品制造商人凯斯特勒(Kestner,Charles)作为酒石的一种副产品分离出来,在1819年以前一直被当草酸出售。1826年法国化学家盖吕萨克,(Gay-Lussac, Joseph Louis 1778~1850)研究了它,确定葡萄酸和酒石酸的中和能力相同。但是葡萄酸不易溶于水,不形成罗舍勒(Rochelle)盐,即酒石酸钾钠KNaC4H4O6 4H2O,罗舍勒是法国西部的一个海港城市,从这里大量出口葡萄酒。葡萄酸这个名称正是盖吕萨克命名的。贝齐乌斯在发现到它和酒石酸组成相同而性质各异后,称它为异酒石酸,现在称为外消旋酒石酸。

于是,贝齐里乌斯在1832年他编的《物理化学进展年报》中发表文章,指出“它们由相同元素的相同数目的原子组成,但是它们的原子按不同的方式排列,因而具有不同的化学性质。”并提出将相同组成而不同性质的物质称为isomers。这一词来自希腊文,“iso”是“相同”,“mer”是“部分”,直译就是“相同部分”,现在译为“同分异构体”。

同分异构体现象的发现开始了分子构造的研究。这种现象表明,物质分子的化学和物理性质不仅取决于组成分子的元素原子的种类和数目,而且还取决于原子的排列。

第二节 石油和煤 重要的烃

【教材分析】

本节教学重点是在乙烯和苯的性质,而石油和煤只是常识性介绍,是为了引出乙烯和苯的性质用途,在乙烯和苯性质在选修《有机化学原理》将进一步学习。所以在本节不可做过多的介绍。为了使课时安排比较紧凑,我们将本节内容分为三课时,第一课时主要介绍石油的炼制和煤的干馏;第二课时主要介绍乙烯的性质;第三课时主要介绍苯的性质。

第一课时

石油的炼制 煤的干馏

【基本要求】

知识与技能要求:

1.了解石油的成分、石油分馏和形象化、裂解的基本原理;

2.了解煤干馏的原理和煤干馏的主要产物及用途。

过程与方法要求:

通过石油的炼制和煤的干馏,了解到工业加工的基本方法和思路。

情感与价值观要求:

了解化石燃料综合利用的意义,认识自然资源的合理开发和综合利用的重要性,初步确立可持续发展的观念。

本课时可以以学生自学为主。

【学案导学】

1.石油的组成?

2.从矿井开采出来的石油为什么要先进行脱水、脱盐处理?

3.烃的沸点和分子中碳原子数之间有什么关系?

4.石油的分馏过程的简单叙述即为:

5.石油分馏出的主要产品有哪些?它们的组成是唯一的吗?

6.为什么要进行石油的裂化?

7.石油裂解的主要产品是什么?裂解和裂化的主要区别是哪?

8.煤的主要成分是什么?

9.如何解决燃煤污染、提高燃煤的效率,尤其是提取有关物质?

10.煤干馏得到哪些产品?

11.“干馏”和“分馏”有何区别和联系?

【课时测控3】

1.下列变化属于物理变化的是 ( )

A.石油的裂解 B.石油的分馏

C.石油的裂化 D.煤的干馏

2.用下列物质作燃料时,最不易造成大气污染的是( )

A.液化石油气 B.煤球

C.煤油 D.重油

3.下列物质不属于混合物的是( )

A.煤 B.液氧 C.石油 D.天然气

4.石油被称为“工业的血液”,下列有关石油的说法正确的是( )

A.石油是一种混合物

B.石油是一种化合物

C.石油在地球上的蕴藏量是非常丰富的

D.石油可直接作飞机的燃料

5.下列说法正确的是( )

A.干馏的前提应该是隔绝空气

B.十六烷高温加热时,只能分解为辛烷和辛烯,同理,辛烷高温分解时,只能分解为丁烷和丁烯

C.石油裂解气的主要成分是各种烯烃,并不含有烷烃

D.煤干馏所得的煤焦油是一种复杂的混合物

6.把煤隔绝空气加强热,不能得到下列物质中的

A.焦炭 B.水煤气

C.煤焦油 D.焦炉气

7.工业上大量获得乙烯的方法是

A.煤的干馏 B.石油分馏

C.石油裂化 D.石油裂解

8.下列石油分馏产品中,含碳原子数最多的是

A.液化石油气 B.汽油

C.柴油 D.润滑油

【学习反思】

请同学们记录本课时的主要问题,并分析错误原因,提出解决办法。

【阅读材料】

煤的液化及转化

——简谈“煤变油”技术

1.煤变油的必要性

迄今为止,人类使用的燃料主要是矿物燃料(也叫化石燃料),包括石油、油页岩、煤和天然气,而用得最多的是石油和煤。自从19世纪中叶和20世纪初在美洲和中东发现大规模的石油矿藏以来,人们广泛使用石油为能源。随着工业化程度的提高,石油的用量猛增,科学家估计,地球上石油和天然气资源将在100年内枯竭。煤是地壳中储量最丰富的矿物燃料,全世界煤的可开采量估计要比石油多20~40倍,供应年代远大于石油。但是,作为燃料,煤有两大缺点:一是不干净,煤中所含的硫燃烧生成二氧化硫,造成对大气和周围环境的严重污染;二是从原子结构上看,煤的氢一碳比(H/C)还不到石油的一半,限制了它的综合利用。

近年来,随着石油资源日益减少,国际石油市场动荡不定,给各国经济发展带来不利影响。同时,由于石油是规模巨大的石油化工的基础,除用于塑料、纤维、油漆、医药等工业外,还用于生产食用油脂、蛋白质、糖类及合成甘油等基本食品,石油资源的枯竭,必将影响到石化工业。因此,从经济和社会效益来看,煤经过转化(煤变油)再利用是值得提倡的发展方向。

2.煤变油的可能性

石油是一种气态、液态和固态碳氢化合物的混合物,也可能是由古代的动植物长期被埋藏在地下而形成的,储集在地下的多孔性岩石里。石油中碳氢化合物(包括烷烃、环烷烃和芳香烃)占98%以上。

煤是一种碳质岩石,是古代森林由于地壳的变动被埋人地下,经过漫长的地质年代的生物化学作用和地质作用而形成的。按煤化作用程度的不同,可分为泥炭、褐煤、烟煤和无烟煤四大类。它是多种高分子有机化合物和矿物质的混合物,其中有机化合物以碳为主,氢、氧、氮、硫等次之。

由此可见,煤和石油都是主要由碳和氢元素组成的。此外,煤是化学结构十分复杂的复合体,,而油比煤的结构简单得多。因此,人类产生了由煤液化转化为油的想法。

3.煤变油的关键是煤液化技术

要将煤变成油,首先要将煤液化,然后进行分解,因而煤变油的关键是煤的液化技术。

所谓煤的液化,就是将煤通过化学加工转化为液体产品的过程,煤的液化可分为直接液化和间接液化两个体系

4.煤变油在我国

利用丰富的煤资源,采用直接和间接煤液化技术,人类已经实现了煤转化为油的梦想。我国对煤的液化及转化也非常重视,1980年重新开展煤直接液化研究,1983年和1990年两次从日本和德国引进的煤直接液化技术和设备,至今还在继续使用和运行,中国煤种液化特性评价和液化工艺的研究及对费托合成的研究也一直在进行。目前我国在煤制取合成气方面已取得较好的成果,并正向世界一流技术水平进军。

我国对煤制甲醇也做了大量工作。甲醇是用含有H2和CO的原料气制作的,可用作化工原料、溶剂和燃料。甲醇用作汽车燃料,可在汽油中掺人5%、15%、25% (M--5、M--15、M口25)或用纯甲醇(M-- 100)。甲醇和异丁烯合成甲基叔丁基醚 (MTBE),用作无铅汽油辛烷值添加剂;或直接合成低碳混合醇(甲醇70%,低碳醇 30%),用作汽油辛烷值添加剂。甲醇还可 制取合成汽油。目前,我国甲醇年产能力超 过60万吨,其中约20%用作燃料。煤用间接液化制成燃料甲醇已有了成熟技术。

第二课时 乙烯

【教材分析】

本课时的教学重点就是不饱和烃的典型代表物—乙烯,着重介绍乙烯的分子组成和结构、乙烯的性质和重要的有机反应类型—加成反应。也就是说主要有三点:一是结构;二是性质;三是反应类型。

【基本要求】

知识与技能要求:

(1)了解乙烯的物理性质。

(2)探究乙烯分子的组成和结构式;掌握乙烯的化学性质。

(3)掌握加成反应的概念。

过程与方法要求

(1)通过乙烯性质的科学探究学习,提高学生分析问题的能力。

(2)联系烷烃和乙烯性质的不同,提高结构决定性质的理解能力。

情感与价值观要求:

通过催熟水果等实践活动,了解乙烯在自然的作用;通过对乙烯分子结构的推理过程,使学生从中体会到严谨求实的科学态度。从而提高学化学、爱化学的自觉性。

【教学重点】

本课时的重点是乙烯的化学性质,难点是加成反应原理的理解。

【学案导学】

1.工业上的乙烯主要来源于 ,它是一种 色、 味的气体, 溶于水。实验室制取乙烯时用 法收集。

2.乙烯的组成和分子结构

(1)组成:分子式_______,含碳量比甲烷______。

(2)分子结构:含有______键。

3.将乙烯气体通入溴水,现象是__ ;将乙烯通入酸性KMnO4溶液,现象是 ;将乙烯点燃,现象是_ 。

4.甲烷和乙烯的比较

比较 甲烷 乙烯

分 子 式

结 构 式

结构特点

化学活动性

化学性质 取代反应

燃烧

氧化反应

加成反应

鉴 别

5.书写乙烯与氢气、氯气、溴化氢的加成反应。

乙烯与氢气反应

乙烯与氯气反应

乙烯与溴化氢反应

6.你认为有机的加成反应与无机中哪种反应类型相似?其共同点是什么?加成反应和取代反应的最大区别是什么?

【课时测控4】

专题一:乙烯的结构和性质

1.通常用来衡量一个国家石油化工发展水平标志的是 ( )

A.甲烷的产量 B.乙烯的产量

C.乙醇的产量 D.石油的产量

2.相同条件下,相同质量的乙烯和CO具有相同的

(1)分子数(2)体积(3)密度(4)原子数

A.仅(1)(2) B.(1)(2)(3)

C.(1)(2)(3)(4) D.以上都不相同

3.能证明乙烯分子里含有一个碳碳双键的事实是 ( )

A.乙烯分子里碳氢原子个数比为1:2

B.乙烯完全燃烧生成的CO2和H2O的物质的量相等

C.乙烯容易与溴水发生加成反应,且1mol乙烯完全加成消耗1mol溴单质

D.乙烯能使酸性KMnO4溶液褪色

4.反应中,不能体现乙烯具有不饱和性的是

A.CH2=CH2+H2→CH3-CH3

B.CH2=CH2+3O2→2CO2+2H2O

C.CH2=CH2+Br2→CH2Br-CH2Br

D.CH2=CH2+H2OCH3CH2OH

5.从南方往北方长途运输水果时,常常将浸泡有高锰酸钾溶液的硅藻土放置在盛放水果的容器中,其目的是 ( )

A.利用高锰酸钾溶液杀死水果周围的细菌,防止水果霉变

B.利用高锰酸钾溶液吸收水果周围的氧气,防止水果腐烂

C.利用高锰酸钾溶液吸收水果产生的乙烯,防止水果早熟

D.利用高锰酸钾溶液的氧化性,催熟水果

6.甲烷是最简单的烷烃,乙烯是最简单的烯烃,下列物质中,不能用来鉴别二者的是( )

A.水 B.溴水

C.溴的四氯化碳溶液 D.酸性高锰酸钾溶液

7.能用于鉴别CH4和C2H4的试剂是( )

A.溴水 B.KMnO4(H+)

C.NaOH溶液 D.CCl4

8.可以用来鉴别甲烷和乙烯,还可以用来除去甲烷中乙烯的操作方法是( )

A.将混合气体通过盛有硫酸的洗气瓶

B.将混合气体通过盛有足量溴水的洗气瓶

C.将混合气体通过盛有水的洗气瓶

D.将混合气体通过盛有澄清石灰水的洗气瓶

9.要检验甲烷气体中是否混有少量乙烯气体,正确的实验方法是 ( )

A.点燃待鉴别的气体,然后观察火焰的明亮程度

B.将气体通入溴水中,观察溴水是否褪色

C.将气体通入酸性高锰酸钾溶液中,观察高锰酸钾溶液是否褪色

D.将气体与氯气混和、光照观察现象

10.对比甲烷和乙烯的燃烧反应,下列叙述中正确的是 ( )

A.二者燃烧时现象完全相同

B.点燃前都应验纯

C.甲烷燃烧的火焰呈淡蓝色,乙烯燃烧的火焰较明亮,并有大量黑烟生成

D.二者燃烧时都有黑烟生成

11.下列物质不可能是乙烯加成产物的是( )

A.CH3CH3 B.CH3CHCl2

C.CH3CH2OH D.CH3CH2Br

12.标准状况下,0.56 L CH4和C2H4的混合气体通入足量溴水中,溴水增重0.28g(假设C2H4完全被吸收),则乙烯占混合气体体积的( )

A.20% B.40%

C.60% D.80%

13.使1mol乙烯与氯气发生完全加成反应,然后使该加成反应的产物与氯气在光照的条件下发生取代反应,则两个过程中消耗的氯气的总的物质的量是 ( )

A.3mol B.4mol

C.5mol D.6mol

14.实验室可通过加热酒精和浓硫酸的混合物制乙烯,其副反应常伴有SO2产生,SO2也能使溴水或KMnO4(H+)溶液褪色。请回答:

(1)SO2、C2H4使溴水褪色的化学方程式

。

(2)如何检验C2H4中混入SO2?如何除去?检验SO2除尽的方法是什么?

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题二:加成反应

15.加成反应是有机化学中的一类重要的反应,下列属于加成反应的是 ( )

A.甲烷与氯气混和后光照反应

B.乙烯与溴的四氯化碳溶液反应

C.乙烯使酸性高锰酸钾溶液的褪色

D.乙烯在空气中燃烧

16.现在实验室中需要少量的一氯乙烷,下列制取方法中所得产物含量最高的是 ( )

A.乙烷与氯气光照

B.乙烯与氯气加成反应

C.乙烯与氢气反应

D.乙烯与氯化氢加成反应

17.下列属于加成反应的是 ( )

A.CH2== CH2 + H—OH→CH3—CH2—OH

B.H2 + Cl2=2HCl

O

‖

C.CH3—C—H + H2→CH3—CH2—OH

D.CH3—CH3+ 2Cl2 →CH2Cl—CH2Cl+2HCl

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

【学习反思】

请同学们记录本课时学习的主要问题,并分析错误原因,提出解决办法。

【阅读材料】

乙烯-石油化学工业水平的标志

石油化学工业中大多数中间产品(有机化工原料)和最终产品(三大合成材料)均以烯烃和芳烃为原料,除由重整生产芳烃以及由催化裂化副产物中回收丙烯、丁烯和丁二烯外,主要由乙烯装置生产各种烯烃和芳烃。乙烯装置在生产乙烯的同时,副产大量的丙烯、丁烯、丁二烯、苯、甲苯和二甲苯,成为石油化工基础原料的主要来源。除生产乙烯外,世界上约70%的丙烯、90%的丁二烯、30%的芳烃均来自乙烯的副产。以三烯(乙烯、丙烯、丁二烯)和三苯(苯、甲苯、二甲苯)总量计,约65%来自乙烯生产装置。乙烯装置代表着一个国家的设备和技术状况。因为在乙烯装置中有1100℃高温压和-175℃低温压,有大型离心压缩机组,有各种苛刻条件下使用的塔釜设备。据统计,一套30万吨乙烯装置,要用2.2万吨钢材,大小塔40余座,设备近800台,机泵300台,仪器仪表7000余台,乙烯装置的建设和管理,足可以反映出现代工业的综合技术水平。正因如此,常常以乙烯生产作为衡量一个国家和地区石油化工生产水平的标志。

乙烯由两个碳原子和4个氢原子构成,碳碳之间由双键连接,具有很强的反应能力。在石油乙烯出现之前,乙烯主要由粮食酒精脱水以及电石乙炔加氢得到。美国于第一次世界大战期间开始由石油烃裂解制取乙炔-乙烯混合气,用于生产军用芥子气(毒瓦斯)。1930年,美国利用裂解天然气制乙烯,合成出合成酒精。1937年,美孚油公司利用管式炉裂解石脑油,制取高辛烷值汽油同时,从副产的烯烃气体中回收乙烯,成功地生产出汽油抗爆剂-四乙基铅。从20世纪50年代开始,研究提高反应温度(700~1000℃)、加入水蒸气、缩短反应时间的裂解方法,装置生产能力由20世纪50年代的2万-3万吨/年提高到80年代的75万吨/年。目前,全世界的乙烯年产量已经超过了8000万吨。

乙烯之所以成为石油化工产品的基础原料,是由于它易于加工利用。例如乙烯和水反应就可生成乙醇(酒精),这就可以节省大批用于生产酒精的粮食,用乙烯生产的酒精成本只有以粮食生产酒精成本的1/4。

乙烯的自身聚合,是乙烯的最大用量。例如高密度聚乙烯和低密度聚乙烯总量占乙烯总产量的60%以上,再加上聚苯乙烯、聚氯乙烯等塑料树脂,使乙烯在塑料树脂生产中占有绝对优势。乙烯的选择性聚合可生成丁烯-1、己烯-1、辛烯-1等α烯烃,这些烯烃是聚乙烯的共聚单体和表面活性剂原料,也是高档合成润滑油的优质原料。

石油烃热裂解有多种方法,如蓄热炉裂解、流动床裂解、管式炉裂解等。前两种都因投资高、物耗能耗高、污染严重等被淘汰。管式炉具有技术成熟、结构比较简单、运转稳定性好和烯烃收率高等优点,现在世界上约99%的乙烯是由管式炉裂解法生产的。

我们通常说的乙烯装置,主要包括管式炉裂解和深冷分离。

裂解混合碳四须经丁二烯抽提才能得到丁二烯;裂解汽油须经汽油加氢和芳烃抽提才能得到苯、甲苯和二甲苯。

除了烃类裂解生产乙烯外,由炼厂气回收乙烯、丙烯,也是工业上生产烯烃的主要来源之一。炼厂中的热裂化装置、催化裂化装置、延迟焦化装置副产的轻烃含有大量的烯烃,由这些炼厂气回收的烯烃在烯烃生产中占有相当重要的地位,尤其在丙烯和碳四烯烃生产中的地位不亚于烃类裂解法。

第二课时

【教材分析】

从煤干馏产物引出苯之后,有关苯的性质学习就应该建立在苯分子结构的基础上。所以教材首先结合化学史介绍苯分子的特殊结构,然后结合观察思考与分析综合的方式引导学生认识苯的主要化学性质,且讨论苯分子结构与化学性质的关系。苯是这一章的一个转折点,由链烃转向环烃的学习。教学过程中采用低起点、小坡度、密台阶的方式。从兴趣入手,正面向学生展示教学思路,突出主线,使学生真正成为主体,老师起到主导的作用。通过学生实验,进行性质探索,培养学生的创造性思维。

【基本要求】

知识与技能:

(1)了解苯的组成和结构特征,掌握苯的主要性质;

(2)进一步强化对“结构─性质─用途”关系的认识;

过程与方法要求

(1)通过分析推测苯的结构,提高根据有机物性质推测结构的能力。

(2)通过苯的主要化学性质的学习,掌握研究苯环性质的方法。

情感与价值观要求:

通过化学家发现苯环结构的历史介绍,体验科学家艰苦探究、获得成功的过程,培养用科学观点看待事物的观点。

【重难点】

本课时的难点苯分子结构的理解,重点苯的主要化学性质。

【学案导学】

[探究问题1]

若苯分子为链状结构,试根据苯的分子式(C6H6)写出两种可能的结构(任写两种)。

一种可能的结构

另一种可能的结构

[探究问题2]

若苯分子为上述结构之一,则其应具有什么重要化学性质?如何设计实验证明你的猜想?

重要化学性质

设计实验方案

[实验探究]

从实验入手了解苯的物理、化学性质特点。

1.将少量苯滴入装有水的试管,振荡,观察。

2.用玻璃棒蘸取苯点燃,观察燃烧现象。

3.实验苯与溴水、酸性高锰酸钾溶液的作用情况。

[归纳小结]

实验 现象 结论

水

点燃

酸性高锰酸钾溶液

溴水

[思考与交流]

从上述实验,你对苯的性质有什么认识?苯不与溴水反应(只能从溴水中萃取溴)、不能被酸性高锰酸钾溶液氧化,说明什么?联系苯的组成,你认为苯的分子中是否含有碳碳双键?或者碳原子都以单键连接?试试看,苯的分子结构应怎样书写?

[归纳小结]

一、苯的组成与结构

1.分子式 C6H6

2.结构特点

二、苯的物理性质:

[探究问题3]

苯分子中含有与碳原子连接的氢原子,它能否像甲烷那样发生取代反应?苯具有怎样的化学性质?

[归纳整理]

三、苯的主要化学性质

1.苯的氧化反应

苯的可燃性,苯完全燃烧生成_________和__________,在空气中燃烧冒________烟。

写出化学方程式_____________________

[思考]你能解释苯在空气中燃烧冒黑烟的原因吗?

2.苯的取代反应

在一定条件下苯能发生取代反应

请书写苯与液溴、硝酸发生取代反应的化学方程式。

苯 与液溴反应 与硝酸反应

反应条件

化学反应方程式

注意事项

[知识拓展]

苯的磺化反应

化学方程式:

3.在特殊条件下,苯能与氢气、氯气发生加成反应,反应的化学方程式:

[迁移拓展]

写出甲苯和硝酸反应的化学方程式

_______________________________________。

[归纳总结]

苯的化学性质

1.可燃性——燃烧现象与乙烯、甲烷比较

2.取代反应——与液溴、浓硫酸、浓硝酸的反应

3.加成反应——难发生——与氢气、氯气的加成反应

【课时测控5】

专题一:苯的结构

1.下列反应中能够说明乙烯、苯具有不饱和结构的是 ( )

A.加成反应 B.取代反应

C.还原反应 D.氧化反应

2.苯的结构式可用 来表示,下列关于苯的叙述中正确的是 ( )

A.苯主要是以石油为原料而获得的一种重要化工原料

B.苯中含有碳碳双键,所以苯和乙烯属同类物质

C.苯分子中6个碳碳化学键完全相同

D.苯可以与溴水、高锰酸钾溶液反应而使它们褪色

3.能够证明苯分子中不存在碳碳单、双键交替排布的事实是( )

A.苯的一溴代物没有同分异构体

B.苯的间位二溴代物只有一种

C.苯的对位二溴代物只有一种

D.苯的邻位二溴代物只有一种

4.苯环结构中,不存在单双键交替结构,可以作为证据的是事实是 ( )

①苯不能使KMnO4(H+)溶液褪色;②苯分子中碳原子的距离均相等;③苯能在一定条件下跟H2加成生成环己烷;④经实验测得邻二甲苯仅一种结构⑤苯在FeBr3存在条件下同液溴发生取代反应,但不因化学变化而使溴水褪色。

A.②③④⑤ B.①③④⑤

C.①②④⑤ D.①②③④

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题二:苯的化学性质

5.下列可用分液漏斗分离的混合物是( )

A.苯和水 B.苯和溴

C.苯和植物油 D.水和酒精

6.下列关于苯性质的叙述中,不正确的是( )

A.苯是无色带有特殊气味的液体

B.常温下苯是一种不溶于水且密度小于水的液体

C.苯在一定条件下能与硝酸发生取代反应

D.苯不具有典型的双键所应具有的加成反应,故不可能发生加成反应

7.将下列各种液体分别与适量的溴水混合并振荡,静置后混合液分两层,溴水层几乎成无色的是( )

A.食盐水 B.乙烯

C.苯 D.KI溶液

8.苯中加入溴水后溴水层颜色变浅,这是由于

A.溴挥发了 B.发生了取代反应

C.发生了溶解作用 D.发生了加成反应

9.下列反应中,属于加成反应的是( )

A.乙烯使酸性KMnO4溶液褪色

B.将苯滴入溴水中,振荡后水层接近无色

C.乙烯使溴水褪色

D.甲烷与Cl2混合,光照后黄绿色消失

10.与烷烃、乙烯等相比较,苯的独特性质具体来说是( )

A.难氧化,易加成,难取代

B.难氧化,难加成

C.易氧化,易加成,难取代

D.易氧化,难加成

11.下列物质中,在一定条件下既能起加成反应,也能起取代反应,但不能使KMnO4酸性溶液褪色的是( );完全燃烧生成的二氧化碳与水的物质的量之比为2:1的是( )

A.甲烷 B.乙烷

C.苯 D.乙烯

12.学生使用的涂改液是一种使用频率极高的工具,涂改液中含有苯,下列有关涂改液的说法中不正确的是 ( )

A.苯可以发生取代反应

B.苯是涂改液的溶剂

C.涂改液危害人体健康,应该慎用

D.苯对人体无害,可以使用

13.下列物质中既能使KMnO4(H+)溶液褪色,又能使溴水褪色的是

A.乙烷 B.苯 C.乙烯 D.甲烷

14.绿色化学对于化学反应提出了“原子经济性”(原子节约)的新概念及要求。理想的原子经

济性反应是原料中的原子全部转化为产物,不产生副产品,实现零排放。下列几种生产乙苯的方法中(反应均在一定条件下进行),原子经济性最好的是 ( )

A. +C2H5Cl→ —C2H5+HCl

B. +C2H5OH → —C2H5+H2O

C. +CH2=CH2 → —C2H5

D. —CHBrCH3→ —CH=CH2 +HBr

15.现在同学们学过了取代反应、加成反应,请将下列物质能够发生的反应填写在下表中。

①由乙烯制氯乙烷 ②乙烷与氯气光照 ③乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色 ④乙烯通入酸性高锰酸钾溶液 ⑤由苯制取溴苯 ⑥乙烷在空气中燃烧 ⑦由苯制取硝基苯⑧由苯制取环己烷

反应类型 取代反应 加成反应

反应

16.甲烷、乙烯、苯四种有机物中具有下列性质的是

(1)在催化剂作用下能与纯溴反应,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是 ;

(2)见光能跟氯气反应,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是 ;

(3)在催化剂作用下加氢生成乙烷,加水生成酒精的是 。

17.某液态烃10.6g完全燃烧后生成17.92L(标准状况)CO2和9gH2O,该有机物蒸气密度是相同状况下H2密度的53倍,此烃分子式为____。

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

【学习反思】

请同学们记录本课时的主要问题,并分析错误原因,提出解决办法。

【阅读材料】

两梦定乾坤的凯库勤

以碳、氢、氧三种元素为主组成的有机化合物是一个庞大的集团,尤其是道出在这些 复杂化合物中,碳原子之间是以哪种方式相连接,长期困扰了许多化学家。不了解分子的结构就难于测定它的性质,更难判定它有哪些用途。凯库勒(1829-1996)为了碳、碳间的结构,花费了大量的时间和心血,终于心有灵犀一点通,得益于“梦中悟道”,为有机化学 的发展作出了杰山的贡献。

上个世纪60年代中叶,凯库勒旅居伦敦,在英国议院下院的克拉帕姆路住过一段时间。那时候,他工作非常勤奋,终日在简陋的实验室里专心致志地实验、思考,夜以继日,废寝忘食。他晚上常去访问好友缪拉,海阔天空地谈论各种问题,话题大部分还是他们共同关心的化学,这可以说是他最感兴趣的“业余”活动了。

那个时候,化学界,特别是有机化学家都被碳原子的奇特性质和难以捉摸的结构所吸引。他们像着了迷一样,热衷于解开碳化合物的结构之谜,以求合理解释碳化合物的家族成员为什么如此繁衍众多,碳的4个化合价是怎样妥善安排互相连接起来的。

说起碳的化合价是4,这也是凯库勒的-个发现.周期表里每个“注册”的化学元 素都具有一定的化合价,说明它们能和几个别的元素原子“携手并肩”结合起来,所以过去也常叫做“化学亲合力”比如氢是1价的,只能伸出一只手去和原子(或“基”) 结合;氧是2价的,只能“伸出双手”欢迎其他“客人”;而碳是4价的,它就能和四个“朋友”去“拥抱”了。这些,目前已经成为常识了,但是当初确定它们的化合价却是化学界、其至是科学界的重大事件。弄不清这个问题,就确定不了原子量,当然就更不能排列绘制出化学家的地图--化学元素周期表来了。

-个晴朗的夏夜,整个城市已沉静下来。凯库勒乘最后一班公共马车回家。那时候的公共马车还是双层的,凯库勒在马车上层陷入了沉思,后来似乎进入了梦乡。俗话说,日有所思,夜有所梦。他眼前又浮现出旋转飘游的众多原子。这些活动的原子虽然时常浮现 在他的脑际,但平时“看不清”它们的“庐山真面目”,总是若隐若现。这个晚上却不同了,也许就像文学家常说的“灵感”来了吧,凯库勒今晚似乎见到那些小原子总是时而结合成队,时而被大原子拥抱:大原子一会儿捉住三个或四个小原子,一会儿这些原子又好像全部形成旋涡状而跳起华尔滋舞来。他还看到大原子排着队,牵着长链另-端的小原子走。 凯库勒正如梦非梦脑海里出现这些思维的闪光的当儿,“克拉帕姆路到了”的喊声把他惊醒过来。凯库勒回到寓所,回忆车上的梦境,用了半夜的时间奋笔疾书,把这个闪现的幻影捕捉下来,记述成文--于是碳的链状结构诞生了。

解决了4价的碳在长链化合物中是怎样结合的,还只是解决了问题的一半。有些碳的化合物用这个结构图式仍然无法说明,比如苯分子中碳的4价和六个氢原子怎样相连仍然无法解释。所以,凯库勒为此还是日夜苦思冥想。

后来,有一天晚上他正执笔撰写《化学教程》,不知为什么思路总不能集中,写起来也不顺利。他拉把椅子坐到壁炉前打起盹来,他脑海里又出现了一群旋转着的原子群,在这群原子后面还跟随-群更小的原于。对这种“灵感”的来袭已经有过体验的凯库勒,立即从中分辨出种种不同形状、似乎是缠绕狂舞的“群蛇”,边旋转边运动。蓦然,他仿佛看到其中一条“蛇”衔着自己的尾巴,摇来摇去在他面前打起转转,似有嘲弄戏耍之意,像被电击一样,凯库勒下意识地猛醒过来,他想到碳链为什么不可以自身首尾相接 于是,这夜晚他又振笔疾书,整理出了他的碳化合物的环状结构理论。要知道,碳的化合物中这类环状结构的化合物--芳香族化合物是一类非常重要的家族,而为打开这个广阔天地大门金钥匙的正是凯库勒。

凯环勒是一位严谨治学的科学家,他没有轻率地将他两次“梦中悟道”的结果匆匆发表。

1890中,在德国化学会25周年庆祝会上,他生动地回忆了两次“梦中悟道”的情况。他语重心长地说:“你们也学会作梦吧!它会帮助发现真理。……但是在我们的梦没有以清 醒的理智进行研究之前,千万不要轻易发表。”他是这样说的,也是这样做的。他在伦敦第一次“梦中悟道”以后,只是回到海得尔堡才写成关于碳链学说的正式论文。但马上发表可能不太慎重,就又放了一年多才发表出来。他在比利时第二次“梦中悟道”以后,也搁置了大约一年时间,在别的学者完成了有关的合成实验之后,他才把苯的环状结构理论拿出来发表。科学史上,一些重要学说的建立往往是由点滴偶然的联想为渊源的。但是成为立得起、站得住的学说,还必须以丰富的事实作依据,进行多方面的探讨和检验。没有经过多方面 的推敲,即便名噪-时,也未必经得起历史的考验。凯库勒关于苯的环状结构理论一发表就获得成功,是和他的这种审慎的、严格的科学态度密切不可分的。一百多年来,尽管结构理论有了极大的发展和极大的深化,但是凯库勒当年所达到的认识在总的轮廓上仍然惊人地正确,在我们书面表述碳的环状结构的时候,他所提山的结构式仍然是最简明、最形象的表达方式,经受住了科学发展的历史的严格考验。

这里值得一提的是科学和艺术的结合,往往对科学研究有推动作用。我们总以为文艺家需要形象思维,科学家只有抽象思维。其实这不能一概而论。古往今来,科学的各个领域都建立了不少模型、模式,科学家常常从自然界或生产、生活中的各种直观形象获得重 要启示,除了著名的仿生学外,凯库勒的“梦中悟道”不也是个范例吗 当然,一个对科学毫无所知的人如果也想灵机一动而一鸣惊人,那只能是痴心妄想。

第三节饮食中的有机化合物

【教材分析】

在本节的编写中,教材注意了由简单有机化合物到复杂有机化合物,即由单官能团的烃的衍生物(乙醇、乙酸、酯、油脂)到多官能团的烃的衍生物(糖类、蛋白质),由小分子有机化合物到天然有机高分子化合物。在编写过程中教材注重了“结构—性质—应用—回归人体中的作用”这条主线结构,同时要注意各种物质的变化关系。有些反应在选修模块中要进一步地讲解,所以在本节的教和学的过程中一定要注意掌控难度,不能随意拓展。

第一课时 乙醇

【教材分析】

本课时主要分为三部分内容:一是乙醇的结构,在分析结构时引出了羟基;二是乙醇的化学性质,主要与钠的反应,被催化氧化;三是乙醇的作用以及甲醇对人体危害的介绍。重要的是前两部分内容。特别是进一步分析乙醇分子中能发生反应的部位在不同条件下的断键情况,体现结构与性质的关系。

【基本要求】

知识与技能要求:

(1)了解乙醇分子的结构,了解羟基的结构特征。

(2)了解乙醇的化学性质(跟钠等金属反应、催化氧化)

过程与方法要求

(1)通过乙醇结构的学习,提高根据有机物结构分析有机物性质的能力。

(2)通过乙醇的化学性质跟乙醇分子结构的关系的学习,提高分析有机物结构跟有机物性质的分析研究能力。

(3)通过乙醇的催化氧化的学习,加深理解催化剂对化学反应的机理的认识。

情感与价值观要求:

乙醇的性质由乙醇的结构,从中理解事物的因果关系。通过乙醇不同条件下的脱水方式的差异的学习,加深外界条件对化学反应的影响的认识,培养具体事物要具体分析的思想观念。

【教学重点】

乙醇的结构和化学性质。

【学案导学】

[自主学习]

阅读教材第77页第二自然段,归纳总结乙醇的物理性质。

一、乙醇的物理性质:

[探究练习]

某有机物中只含C、H、O三种元素,其蒸气的是同温同压下氢气的23倍,2.3g该物质完全燃烧后生成0.1mol二氧化碳和27g水,求该化合物的分子式。

[归纳小结1]

二、乙醇的分子结构

结构式:

结构简式:

三、乙醇的化学性质

1.乙醇能与金属钠(活泼的金属)反应:

[思考与交流]

比较前面做过的水与钠反应的实验,并完成下表。

金属钠的变化 气体燃烧现象 检验产物

水

乙醇

2.乙醇的氧化反应

(1)乙醇燃烧

化学反应方程式:

[思考]

在乙醇的燃烧反应中乙醇被氧化,若条件改变,有催化剂铜或银参加,产物还是二氧化碳和水吗?

[实验探究2]

教材第78页实验2

[归纳小结2]

(2)乙醇的催化氧化

化学反应方程式:

[知识拓展1]

(3)乙醇还可以与酸性高锰酸钾溶液或酸性重铬酸钾溶液反应,被直接氧化成乙酸。

[知识拓展2]

(4)醇的氧化反应规律

醇在有催化剂(铜或银)存在的条件下,可以发生催化氧化(又称去氢氧化)反应生成醛,但并不是所有的醇都能被氧化生成醛。

①凡是含有R—CH2OH(R代表烃基)结构的醇,在一定条件下都能发生“去氢氧化”生成醛:2R-CH2OH+O22R—CHO+2H2O

②凡是含有结构的醇,在一定条件下也能发生“去氢氧化”,但生成物不是醛,而是酮()。

③凡是含有结构的醇通常情况下很难被氧化

[自主学习]

阅读教材第79页第二、三自然段,归纳总结乙醇的作用和甲醇对人体的危害。

四、乙醇的作用及甲醇

1.甲醇的结构式__________________,和乙醇在结构上的相似点是___________________。

2.乙醇的作用主要有_____________________

_______________________________________。

【课时测控6】

专题一:乙醇的物理性质及其结构

1.决定乙醇主要化学性质的原子或原子团是( )

A.乙基 B.羟基

C.氢氧根离子 D.氢离子

2.比较乙醇和乙烷的结构,下列说法中错误的是

A.两个碳原子都以单键相连

B.分子里都含有6个相同的氢原子

C.乙基与一个氢原子相连就是乙烷分子

D.乙基与一个羟基相连就是乙醇分子

3.下列有关乙醇的物理性质的应用中不正确的是 ( )

A.由于乙醇的密度比水小,所以乙醇中的水可以通过分液的方法除去

B.由于乙醇能够溶解很多有机物和无机物,所以可用乙醇提取中药的有效成分

C.由于乙醇能够以任意比溶解于水,所以酒厂可以勾兑各种浓度的酒

D.由于乙醇容易挥发,所以才有熟语“酒香不怕巷子深”的说法

4.回答有关以通式CnH2n+1OH所表示的一元醇的下列问题:

(1)当n=0时,CnH2n+1就是H。因此有人说

H—OH是符合通式的,所以H2O是乙醇是同类物质。该说法_________(填“对”或“错”),其理由是_____________________________。

(2)出现同分异构体的醇的最小n值是_____。

5.完全下列探究过程

[问题探究]

根据C、H、O三种元素在有机物中的价键特征,你能否推测乙醇具有的可能的结构简式?

1.可能的结构简式:

2.可能的结构简式:

[实验探究]

请你设计一个实验证明乙醇分子可能是哪一种结构?

实验药品和仪器

实验装置

实验步骤

实验现象

反应化学方程式

实验结论

[现象与结论]

由此可以得出的结论是__________________。

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题二:乙醇的化学性质

6.向装有乙醇的烧杯中投入一小块金属钠,下列对该实验现象的描述中正确的是( )

A.钠块沉在乙醇液面的下面

B.钠块熔化成小球

C.钠块在乙醇的液面上游动

D.钠块表面有气体放出

7.能够用来检验酒精中是否含有水的试剂是 A.金属钠 B.无水硫酸铜 ( )

C.无水氯化钙 D.浓硫酸

8.下列选项中能说明乙醇(酒精)作为燃料的优点是( )

①燃烧时发生氧化反应;②充分燃烧的产物不污染环境;③乙醇是一种再生能源;④燃烧时放出大量热能。

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

9.某有机物蒸气,完全燃烧时需三倍于其体积的氧气,产生二倍于其体积的二氧化碳,该有机物可能是( )

A.C2H4 B.C2H5OH

C.CH3CHO D.CH3COOH

10.燃烧2mol某有机物,可以收集到标准状况下89.6L的CO2和6mol的H2O,试推断该有机物的分子式是 ( )

A.C2H4 B.C2H4O

C.C2H6 D.C2H6O

11.在常压和100℃条件下,将乙醇气化为蒸气,然后和乙烯以任意比例混合,其混合气体为VL,若完全燃烧。需要相同条件下氧气的体积为( )

A.2V L B.2.5V L

C.3V L D.无法计算

12.将铜丝放在酒精灯火焰上加热后,分别再将其放入下列溶液中,取出洗涤、干燥后质量没有变化的是 ( ) A.水 B.乙醇 C.醋酸 D.硫酸

13.在焊接铜漆包线的线头时,常先把线头放在火上烧一下,以除去漆层,并立即在酒精中蘸一下再焊接,这是因为(用化学方程式表示):

⑴__________________________________

⑵_________________________________

14.醇中的氧原子被硫原子所代替生成的有机物为硫醇(R—SH)。硫醇有酸性,但比碳酸弱。能跟强碱溶液反应,生成无色溶液。

(1)石油中常含有少量的乙硫醇(无色液体,微溶于水),它的存在不但使石油分馏的汽油有讨厌的气味,并且它的燃烧产物二氧化硫和三氧化硫既腐蚀设备,又污染环境,必须除去。试用化学方法除去石油中的乙硫醇(用简要文字加以说明,并写出有关的化学方程式

(2)写出乙硫醇燃烧反应的化学方程式:

(已知生成等物质的量的SO2和SO3)。

15.酒精灯的火焰分为三层,由外到内依次为外焰、内焰、焰心,若把一根洁净的铜丝,由外焰逐渐深入到内焰,能观察到什么现象?又由内焰逐渐拉出,又能观察到什么现象?依次写出可能有的化学方程式。

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

专题三:乙醇结构与性质的关系

16.能证明乙醇分子中含有一个羟基的事实是

A.乙醇完全燃烧生成水 ( )

B.0.1mol乙醇与足量金属钠反应生成0.05

molH2

C.乙醇能与水以任意比例互溶

D.乙醇容易挥发

17.2.22g某醇与足量的金属钠反应收集到标准状况下的气体336mL,则该醇是( )

A.CH3OH B.CH3CH2OH

C.CH3CH2CH2OH D.CH3CH2CH2CH2OH

18.乙醇结构与性质方面的说法中正确的是( )

A.乙醇结构中有-OH,所以乙醇溶解于水,可以电离出OH-而显碱性

B.乙醇中的羟基可以和钠反应,同样也可以和氢氧化钠溶液反应

C.乙醇与钠反应可以产生氢气,所以乙醇显酸性

D.乙醇与钠反应非常平缓,所以乙醇羟基上的氢原子不如水中的氢原子活泼

19.乙醇分子中不同的化学键,如右图:

关于乙醇在各种反应中

断裂键的说法不正确的

是( )

A.乙醇和钠反应,键①断裂

B.在铜催化下和O2反应,键①③断裂

C.乙醇完全燃烧时键①②断裂。

D.在铜催化下和O2反应,键①②断裂

﹡20.已知:(1)醇类物质在催化剂存在条件下可发生类似于乙醇的脱氢氧化。(2)羰基()与两个烃基相连构成的化合物

叫酮(如丙酮);而分别与烃基和氢相连构成的化合物叫醛(如乙醛CH3CHO)。下列醇被氧化时,不可能得到醛类化合物的是 ( )

A.(CH3)3COH B.CH3CHOHCH3

C.CH3CH2CH2OH D.(CH3)3CCH2OH

【总结提高】

通过对本专题的训练,你认为你澄清的主要问题是什么?或者说你主要收获是什么?

【学习反思】

请同学们记录本课时的主要问题,并分析错误原因,提出解决办法。

【阅读材料】

材料一:酒与化学

酿酒技术是我国古代化学成就之一。我国早在公元前2200年就能造酒。人类饮酒的历史也随着酒的产生一直延续到现在,酒与化学是密切相关的,下面介绍一下酒与化学有关的几个问题:

1.酒的度数是酒中含乙醇的体积百分比

酒是乙醇的水溶液,各种饮用酒中都含有不同浓度的乙醇,人们通常所说的酒度即酒的度数,是指白酒中含乙醇的浓度,一般指在20℃时,100mL白酒中所含酒精的毫升数。如:50度白酒是指100 mL白酒中含酒精为50 mL。啤酒商标上标的度数却不是指酒精含量,而是指麦芽汁中含糖的浓度。通常以每公斤麦芽汁中含糖类物质的质量(克)的1/10为标准,例:每千克麦芽汁中若含有120 g糖类物质,该啤酒就是12度。其酒精含量一般为3%—3.5%。

2.酗酒有害健康

各类酒对身体都有一定的刺激作用。长期饮酒或饮酒过量,会对人体产生麻醉和刺激作用。据统计,健康人的体重每千克每次饮用0.6—0.8 mL酒精是适量的。这样。体重60Kg的人,每次饮用酒精可达36—48 mL,相当于50度的白酒72—96mL,也就是一两多不到二两酒。如果每公斤体重摄入酒精量达到l一2 mL时,就有微醉的可能:达到4一5 mL时,就可能昏迷;达到6 mL时。就可能出现急性酒精中毒,并可能引起死亡。许多资抖表明,酒精对肝脏、肾脏、胃肠道、神经系统、循环系统都有一定毒性,一些口腔癌、咽癌、喉癌、结肠癌及上呼吸道癌的患者与过量饮酒也有密切关系,因此,酗酒对身体有害。

3.喝醋不能解酒

在有浓硫酸存在并加热的条件下,乙酸能跟乙醇发生酯化反应,生成有香味的乙酸乙酯。这种酯化反应在常温下也能进行,但速率很慢,几乎看不出反应,有人错误地认为,乙醇和乙酸不论在什么情况下都能发生酯化反应,当遇到有人喝醉酒时,就让其喝一些醋,以便发生酯化反应而解酒,这种做法是不科学的,因为在人体器官中。短时间内不可能发生酯化反应,这样做不但没有达到解酒的目的,反而又增加了胃肠的负担。

4.工业酒精不能饮用

酒精有工业酒精和食用酒精等。只有食用酒精才能用来勾兑饮用,而工业酒精中常常含有甲醇, 甲醇有毒,饮用后会使眼睛失明,量多时则使人中毒致死。由于工业酒精要比食用酒精价格低,所以一些不法商贩就用它来制造假酒,牟取暴利、对于这些劣质酒决不能饮用,否则将危害生命。

固体酒精 在餐馆或野外就餐时常用一种白色凝胶状的方便燃料,它就是固体酒精。但是,固体酒精并不是固态酒精,而是酒精与饱和醋酸钙溶液混合而成的一种固态凝胶。固体酒精携带方便,点燃后火焰温度高,无有害气体生成。

材料二:甲醇与假酒中毒

甲醇最初是由木材干馏得到的(1920年后逐渐停止使用这种方法,主要改用CO和H2在一定条件下反应制取),因此又称木精或木醇。它是无色透明易挥发有类似酒精气味的可燃液体,沸点在65℃,能跟水、酒精等以任意比互溶。

甲醇有毒,误饮10毫升,就能使眼睛失明,再多饮到一定程度可使人中毒身亡。甲醇在人体小肠内被吸收后,经体内氧化反应依次转化为甲醛和甲酸,而甲醛的毒性比甲醇大30倍,甲酸的毒性也比甲醇大6倍,加之它们在体内转化为CO2和H2O的速度很小,又不易排出体外,故造成蓄积中毒。

甲醇一般不令人酩酊大醉,因此中毒时,“酒醉”不是主要症状。误饮假酒后,甲醇中毒的潜伏期一般为8~36小时,不会饮酒者发病较快,但症状一般都在48小时内出现。轻度中毒,可出现头痛、失眠、乏力、咽干、恶心、呕吐及视力减退、上腹部阵发性疼痛;中度中毒,表现为神志模糊、眼球疼痛,由于视觉神经萎缩可导致永久性失明;重度中毒,可发生剧烈头疼、头昏、恶心、意识模糊、双目失明,且有癫痫性抽动、昏迷,最后因呼吸衰竭而死亡。误饮假白酒中毒身亡者,经法医尸检发现,其胃肠粘膜呈现严重肿胀与充血,且有脑水肿、肺水肿等现象。

饮用酒内的乙醇与工业酒精中的乙醇是同种物质,为防止某些制造商用廉价的工业酒精配饮用酒,国家规定在工业酒精中加一定量的甲醇或吡啶。因此工业酒精(又称变性酒精)是绝对不能冲稀后饮用的。为了维护人民身体健康与生命安全,必须严格执行国家食品卫生法,有关部门应加强酒类卫生管理,坚决打击制造假酒的刑事案件。近年来,我国发生多起此类刑事案件,这固然与不法商人的利欲熏心,无视国法有关,同时也是极少数人对科学无知的表现。

第二课时 乙酸

【教材分析】

本课时教材内容包括两部分:一是乙酸的存在、物理性质以及结构;二是乙酸的化学性质。同时本课时将介绍两个概念:一是乙酸分子中的羧基原子团;二是一种新的反应名词:酯化反应。还有一点需要了解的是乙酸与乙醇反应的实验装置及操作。

【基本要求】

知识与技能要求:

(1)掌握乙酸的分子结构,理解羧基的结构特征;

(2)了解乙酸的物理性质;

(3)掌握乙酸的主要化学性质(酸性、跟醇发生酯化反应)。

过程与方法要求

(1)通过实验,培养学生的观察能力,加强基本操作训练,培养分析、综合的思维能力。

(2)通过碳酸、乙酸的酸性比较,提高分析比较常见酸的酸性强弱的能力。

情感与价值观要求:

(1)通过乙酸在生活和生产的应用,了解有机物跟日常生活和生产的紧密联系,渗透化学重要性的教育。

(2)通过酯化反应的教学,培养学生从现象到本质、从实践到理论的科学思维方法。

[重点与难点]

乙酸的化学性质。

【学案导学】

[自主学习]

一、乙酸的物理性质:

我们还是从色、态、味、熔点、沸点、溶解性几个方面来研究它。

根据教师出示盛有乙酸的试剂瓶,观察乙酸的色、态,打开瓶盖闻一下气味。

阅读教材79页有关乙酸的物理性质的内容。

[归纳小结]

乙酸的物理性质:

[实验探究1]

初中已经学过乙酸具有酸的通性,请你设计实验证明乙酸的确有酸性;设计实验证明乙酸的酸性比碳酸的酸性强。(仪器和药品自选)

[归纳小结]

实验设计、实验现象和实验结论(如下表):

[问题探究1]

家庭中经常用食醋浸泡有水垢(主要成分是CaCO3)的暖瓶或水瓶,以清除水垢。这是利用了醋酸的什么性质?通过这个事实你能比较出醋酸与碳酸的酸性强弱吗?

[课堂练习]

写出下列反应的离子方程式:

(1)醋酸除去水垢的反应

(2)乙酸溶液与澄清石灰水反应

(3)乙酸溶液与氧化铜反应

(4)乙酸溶液与锌粒反应

[实验探究2]

【实验】 在大试管里加入3mL乙醇、2mL冰醋酸,再缓缓加入2mL浓硫酸,边加边振荡。在另一支试管中加入饱和碳酸钠溶液。按教材上的装置(制乙酸乙酯的装置)组装好。注意组装顺序,导管口不能伸入饱和碳酸钠液面下。装有碳酸钠的试管里有什么变化?生成新物质的色、态、味怎样?

[归纳整理]

酯化反应的定义:_______________________

______________________________________。

反应现象:

反应化学方程式:

[问题探究2]

1.在酯化反应中,乙酸最终变成乙酸乙酯。在反应中乙酸和乙醇有几种可能的断键方式?如何确定实际发生的是哪种断键方式?

2.酯化反应在常温下反应极慢,一般15年才能达到平衡。怎样能使反应加快呢?

3.酯化反应的实验时加热、加入浓硫酸。浓硫酸在这里起什么作用?

4.为什么用来吸收反应生成物的试管里要装饱和碳酸钠溶液?不用饱和碳酸钠溶液而改用水来吸收酯化反应的生成物,会有什么不同的结果?

5.为什么出气导管口不能插入碳酸钠液面下?

[思考与交流]

从以上实验知道乙酸有两个重要化学性质,就是它有酸的通性和能发生酯化反应。为什么乙酸会有这些性质呢?研究乙酸的分子结构。

[归纳小结]

(1)写出乙酸的结构式、结构简式。

(2)在这些反应中起主要作用的原子团是____。

【课时测控7】

专题一:乙酸的物理、化学性质

1.关于冰醋酸的说法中正确的是 ( )

A.冰醋酸是冰和醋酸的混合物

B.冰醋酸是纯净的乙酸

C.冰醋酸是无色无味的液体

D.冰醋酸易溶解于水和乙醇

2.下列物质能够使紫色石蕊试液变色的是( )

A.甲烷 B.乙醇

C.乙酸 D.苯

3.下列是有关生活中对醋酸的应用,其中主要利用了醋酸酸性的是 ( )

A.醋酸溶液可一定程度上治疗手足癣

B.熏醋可一定程度上防止流行性感冒

C.醋可以除去水壶上的水垢

D.用醋烹饪鱼,除去鱼的腥味

4.下列事实能说明碳酸的酸性比乙酸弱的是

A.乙酸能发生酯化反应,而碳酸不能 ( )

B.碳酸和乙酸都能与碱反应,产物都是弱碱性的盐

C.乙酸能使紫色石蕊试液变红,而碳酸不能

D.醋酸可用于清除水垢

5.下列物质中,能与醋酸发生反应的是( )

①石蕊 ②乙醇 ③乙醛 ④金属铝 ⑤氧化镁 ⑥碳酸钙 ⑦氢氧化铜

A.①③④⑤⑥⑦ B.②③④⑤

C. ①②④⑤⑥⑦ D.全部

6.某饱和一元羧酸A 0.60g刚好与0.1mol/L的NaOH溶液100mL恰好完全中和,则A分子中的碳原子数为( )

A.1 B.2

C.3 D.4

7.用一种试剂可以区分乙醇和乙酸的是( )

A.氢氧化钠溶液 B.氨水

C.碳酸钠溶液 D.氢氧化铜

8.能够用来鉴别乙醇、乙酸和苯的物质( )

A.碳酸钠溶液 B.氢氧化钠溶液

C.水 D.紫色石蕊试液

9.钠与下列物质反应都能够产生氢气:①H2O;②CH3COOH;③CH3CH2OH。试推断这三种物质电离出H+的难易程度(从难到易的顺序)( )