八年级上册第七单元解放战争 单元检测题(解析版)

文档属性

| 名称 | 八年级上册第七单元解放战争 单元检测题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 121.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-12-12 19:58:52 | ||

图片预览

文档简介

《解放战争》单元检测题

一、选择题

1.下图是华君武先生在抗日战争后作的一副漫画,名为《磨好刀再杀》。这幅画揭穿了( )

A. 国民党假和谈真内战的阴谋 B. 法西斯集团吞并中国的企图

C. 蒋介石对日本的姑息纵容 D. 日本右翼势力抬头的危险

2.从某种意义上说,中国近代史始于南京也基本结束于南京。能反映“中国近代史基本结束于南京”的是( )

A. 《南京条约》的签订

B. 渡江战役的开始

C. 人民解放军占领南京

D. 孙中山在南京就任中华民国临时大总统

3.1947年,中共中央颁布的关于土地改革的纲领性文件是( )

A. 《中国土地法大纲》 B. 《关于清算减租及土地问题的指示》》

C. 《兴国土地法》 D. 《中华人民共和国土地改革法》

4.文献纪录片《走近毛泽东》中有这样一个情节:在西柏坡的院子里,警卫员给毛泽东梳头时拔下一根白发,毛泽东打趣地说:“打了三个胜仗,白了一根头发,值得!”这 “三个胜仗”是指( )

①平津战役②辽沈战役③淮海战役 ④台儿庄战役

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③① D. ①②④

5.中国共产党在1947年7月至9月召开的全国土地会议上制定和通过了( )

A. 《井冈山土地法》

B. 《关于清算、减租及土地问题的指示》

C. 《土地改革法》

D. 《中国土地法大纲》

6.1948年10月,一个被俘的国民党军官感叹道:“这一着非雄才大略之人是做不出来的。锦州好比一条扁担,一头挑东北,一头挑华北,现在是中间折断了。”由此可见,他感叹的战役是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

7.流行词汇反映了时代的主题,“和平、民主”最有可能流行于( )

A. 北伐战争时期 B. 抗日战争时期

C. 国共重庆谈判时期 D. 解放战争期间

8.某小说中有如下故事梗概:1945年10月10日,国民党同中国共产党正式签署国共双方代表《会谈纪要》,也就是著名的《双十协定》。这部小说的书名最有可能是( )

A. 《开启思想大解放的大门——新文化运动》

B. 《我眼中的西安事变》

C. 《艰难的较量——重庆谈判》

D. 《鸦片战争的烽烟》

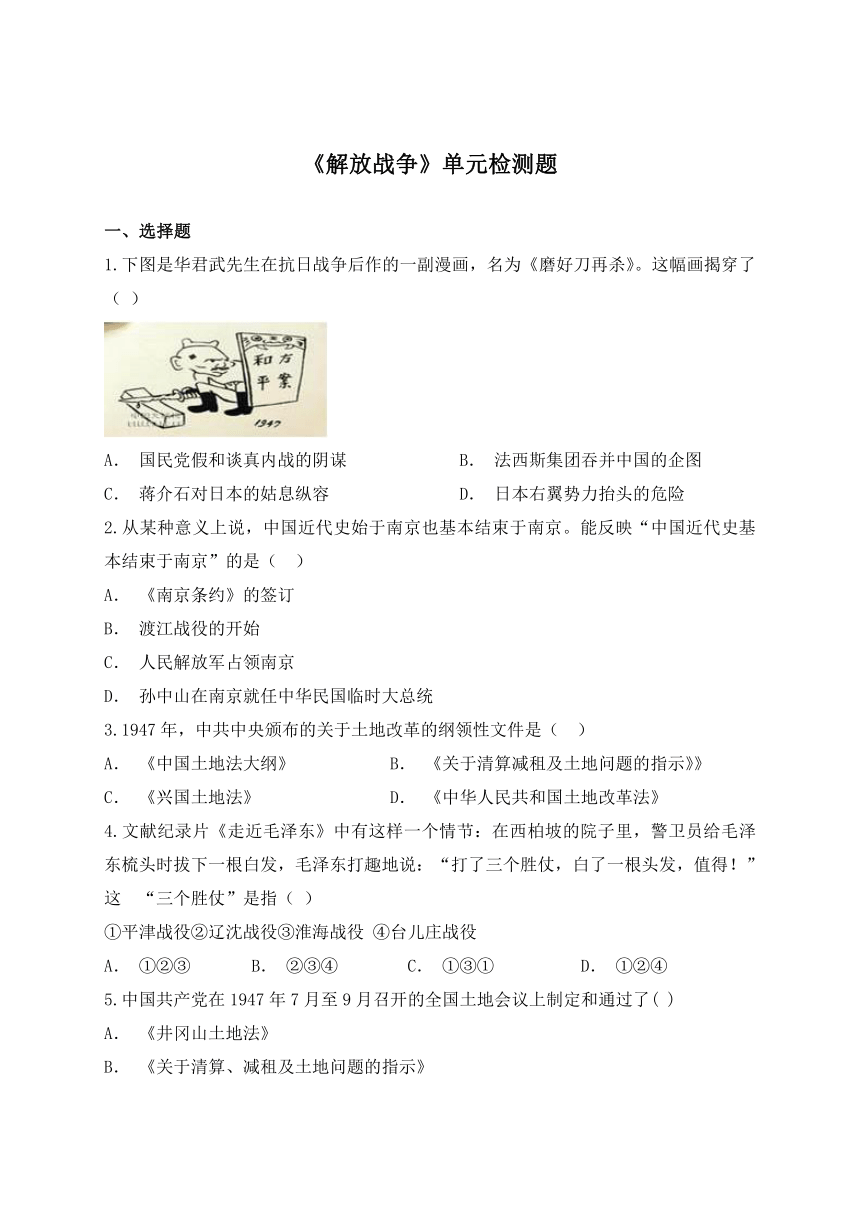

9.报纸与历史密切相关,历史所记载的重大事件,往往就是当时报纸上的重大新闻。与下图报纸头版头条新闻直接相关的重大事件是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

10.1947年,土地改革运动在解放区广大农村迅速掀起,这次土地改革所依据的文件是( )

A. 《资政新篇》 B. 《中国土地法大纲》

C. 《天朝田亩制度》 D. 《土地改革法》

11.1950年土地改革政策与中共历次土地政策最显著的区别是( )

A. 废除封建剥削的地主土地所有制

B. 实行农民阶级的土地所有制

C. 实行保护富农经济的政策

D. 实行自愿互利原则推动农业集体化

12.电视连续剧《潜伏》中主人公余则成有一句台词“有一种胜利叫撤退,有一种失败叫占领”,概括了发生在解放战争时期中共中央主动撤退而取得了战争胜利的典型事件。这一事件发生的地点是( )

A. 北京 B. 延安 C. 沈阳 D. 南京

13.1945年8月到10月间,全中国人民共同的关注点是( )

A. 北伐战争 B. 西安事变 C. 七七事变 D. 重庆谈判

14.毛泽东在1945年的一次谈话中说:“这一次我们去得好,击破了国民党说共产党不要和平,不要团结的谣言。我们去了,可是他们毫无准备,一切提案都要由我们提出。”毛泽东谈论的历史事件是( )

A. 重庆谈判 B. 中共七大召开

C. 日本投降 D. 国共北平和平谈判

15.“最后一碗米饭用来做军粮,最后一尺布用来缝制军装,最后的老棉被盖在担架上,最后的亲骨肉送到战场上。”这首流行于解放战争期间的民谣最能够说明( )

A. 解放战争爆发的原因 B. 解放战争的进程

C. 解放战争胜利的原因 D. 解放战争的影响

16.对下图所反映的历史事件解读不正确的是( )

A. 此事件反映了中国共产党人争取和平的诚意和“弥天大勇”的精神

B. 此事件中国共双方达成了“双十协定”

C. 此事件发生于山城重庆

D. 此事件促进了抗日民族统一战线的初步形成

17.下面知识卡片中应填写的内容是

A. 中共七大 B. 重庆谈判 C. 转战陕北 D. 挺进大别山

18.解放军战将粟裕在某次战役之后,于“万马腾欢”之时,填《沁园春》一阕:“杯高举,望军民莫醉,鞭指江南。”这次战役是( )

A. 汀泗桥战役 B. 百团大战 C. 辽沈战役 D. 淮海战役

19.解放战争时期的三大战役是指( )

A. 辽沈战役、淮海战役、平津战役

B. 渡江战役、淮海战役、平津战役

C. 渡江战役、辽沈战役、百团大战

D. 台儿庄战役、百团大战、渡江战役

20.战争的最高境界是制止战争,是和平。毛泽东曾称赞傅作义是“民族的功臣”,“为和平解决各地战事问题和减轻人民的战争痛苦树立了榜样”。傅作义作出贡献的是和平解放( )

A. 徐州 B. 沈阳 C. 北平 D. 南京

21.著名诗人余光中在《乡愁》一诗中写到“……乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。”造成这种局面的历史根源是( )

A. 国共两党内战遗留的问题

B. 以美国为首的国际反华势力的干涉

C. 国共两党意识形态的对立

D. 李登辉、陈水扁等台独势力的破坏

22.解放战争时期,中国共产党在解放区进行的土地改革包括( )

①实行耕者有其田 ②规定实行减租减息 ③废除封建剥削土地制度

④按照农村人口平均分配土地

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

23.毛泽东说:“打仗,不在一城一地的得失,而在于消灭敌人的有生力量。存人失地,人地皆存。存地失人,人地皆失。少则一年,多则两年,延安仍要回到人民手中。……我们要以一个延安换取全中国。”在毛泽东此军事思想指导下,不久人民解放军 ( )

A. 粉碎了国民党军队对陕北解放区的进攻

B. 开始战略决战

C. 消灭了国民党的主力

D. 开始追歼国民党残余部队

二、非选择题

24.阅读材料,回答下列问题。

材料一:……的成立,是中国历史上开天辟地的大事。中国从此有了代表整个中华民族利益的新型的无产阶级革命政党。自从有了……,中国革命的面貌就焕然一新了。

——摘自人教版《中国历史》八年级

材料二:《在历史关节点上──中国共产党八十六年回眸》一文中用一些关键词概括了中国新民主主义革命的重要关节点,按先后顺序排列是 “日出东方”、“星火燎原”、“力挽狂澜”、“灯塔指引”、“进京赶考”……

——2007年新华网“十七大”特稿

材料三:目前摆在中国人民面前的有两个前途。美帝国主义和国民党反动派,要使中国回到不独立、不自由、不民主、不统一、不富强的老状态里。这是个黑暗的前途。中国共产党和中国人民要彻底打败日本侵略者,把中国建设成为一个独立、自由、民主、统一、富强的新国家。这是个光明的前途。我们要努力争取实现光明的前途。

——毛泽东《论联合政府》

(1)材料一中“开天辟地”的大事指的是哪一年?“焕然一新”的事例有哪些?(列举20世纪20年代的2个事例)

(2)材料二中的“力挽狂澜”指的是什么事件?该事件在中共党史上有何历史地位?

(3)材料三中的这一报告是毛泽东在什么会议上所作?这次会议的召开有何历史意义?会后为实现“光明的前途”中共与国民党进行了什么政治斗争?还发起了哪些重大战役?(举一例)

25.阅读下面的材料,回答问题。

毛泽东的诗词是记载中国革命伟大历程的史诗。认真阅读以下诗词:

材料一:红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒,更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

——摘自人教版《中国历史》八年级上册

材料二:钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——摘自人教版《七律·人民解放军占领南京》

请回答:

(1)材料一的诗词所反映的重大历史事件是什么?“三军过后尽开颜”是在哪一年?有何重大意义?

(2)材料二中“百万雄师过大江”是指解放战争时期哪次重要战役?诗中“天翻地覆”主要指的什么?

(3)解放战争迅速取得胜利的主要原因有哪些?

26.南京是一座饱经沧桑的城市,是近代中国的缩影。近代以来,他受到了外来的多次侵扰。历史事实证明:南京不仅是悲情之城,更是英雄之城。可以说,“南京是中国近代史的起点,也是中国近代史的终点。”请同学们结合所学知识回答问题。

(1)中国近代第一个不平等条约以南京为名,《南京条约》是在哪场战争后签订的?它对中国近代社会的影响是什么?

(2)南京曾经是中华民国的首都,中华民国成立的时间是哪一年?清政府的灭亡对中国的影响是什么?

(3)日本侵略者在侵略中国时,对中国实施了什么暴行?

(4)“南京是中国近代史的终点”,1949年标志着的国民党政权覆灭的事件是什么?

27.阅读下列材料,回答问题。

材料一:大战方告结束,内争不容再有......如何以建国之功收抗战之果,甚有赖于先生之惠然一行,共定大计。

——蒋介石邀请毛泽东电文节录(1945.8.20)

材料:1945年11月6日,蒋介石对高级将领说:“回想这20多年,‘奸匪’始终是本党唯一的敌人。”

材料三:鄙人亟愿与先生会面,共商和平建国之大计,俟飞机到,恩来同志立即赴渝进谒,弟亦准备随即赴渝。

——毛泽东

(1)材料三中的“渝”指何地?

(2)从材料一看,蒋介石邀请毛泽东赴渝商谈的理由是什么?国共双方经过43天的谈判有什么结果?

(3)从材料二看,蒋介石对中国共产党的真实态度是什么?在材料中找出依据。

(4)从材料三看,对蒋介石的邀请,以毛泽东为首的党中央持什么态度?为什么采取这种态度?

答案解析

1.【答案】A

【解析】从题目中“抗日战争后”信息中可知,B、C、D均不对,事实上,蒋介石三次电邀毛泽东和谈,其真实目的是为其准备内战赢得时间,同时他料定毛泽东不会参加和谈,则可以为其发动内战找到借口。

2.【答案】C

【解析】1949年,4月23日,中国人民解放军百万雄师分三路渡江作战。解放了南京,摧毁了国民党政权,人民解放战争胜利,共产党成立了新中国,改变了社会性质,结束了近代史。故符合题意的是答案C。

3.【答案】A

【解析】抓住题文关键词“1947年”,结合所学知识,1947年10月,为了进一步调动广大农民革命和生产的积极性,保证人民解放战争的人力、物力支持,中共中央颁布了《中国土地法大纲》。BCD不符合题意,故选A。

4.【答案】A

【解析】毛泽东打趣地说:“打了三个胜仗,白了一根头发,值得!”这“三个胜仗”是指解放战争时期国共双方的三次战略决战,即平津战役、辽沈战役和淮海战役。台儿庄战役是抗日战争期间国民党正面战场发动的一次战役。故选A。

5.【答案】D

【解析】依据所学知识可知,1947年7月中共中央工作委员会召开全国土地会议,9月通过了《中国土地法大纲》,其主要内容是,规定彻底废除封建性及半封建性剥削的土地制度;规定实行耕者有其田的土地制度;规定保护民族工商业的发展;规定设立人民法庭。故选D。

6.【答案】A

【解析】依据题干中“1948年10月”“锦州”等信息可以判断出该战役指的是辽沈战役,故选A。

7.【答案】C

【解析】抗日战争胜利后,全国人民渴望和平、民主,但是以蒋介石为首的国民党却在美国的支持下,妄图发动反共反人民的内战,为了赢得准备内战的时间,蒋介石三次电邀毛泽东重庆谈判,所以答案是C。

8.【答案】C

【解析】著名的《双十协定》是国共双方重庆谈判中达成的协议,故选C。

9.【答案】D

【解析】从题干中提供的信息来判断,解放南京是渡江战役的一部分,故选D。

10.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,1947年,中国共产党召开全国土地会议,颁布《中国土地法大纲》。大纲规定:没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地。制定了土地改革总路线:依靠贫雇农,团结中农,有步骤地、有分别地消灭封建性剥削的土地制度,发展农业生产。根据土地改革总路线和《中国土地法大纲》规定,各个解放区先后开展了土地改革运动。故土地改革所依据的文件《中国土地法大纲》。故B符合题意;《资政新篇》和《天朝田亩制度》是太平天国运动时期颁布的,故AC不符合题意;《土地改革法》不是1947年颁布,故D不符合题意。故选B。

11.【答案】C

【解析】A项在土地革命战争时期和解放战争时期的土地改革中都废除封建剥削的地主土地所有制,不是1950年土地改革政策的最显著的内容; B项在土地革命战争时期和解放战争时期的土地改革中都实行农民阶级的土地所有制,不是1950年土地改革政策的最显著的内容;C项以往土地改革都实行限制和打击富农经济的政策,1950年土地改革实行保护富农经济的政策,这是 二者之间的最显著的区别; D项 实行自愿互利原则推动农业集体化是农业改造的措施,不是土地改革的措施。故选C。

12.【答案】B

【解析】根据所学知识,1947年3月,国民党军队二十多万人,大举进攻陕甘宁解放区,当时在陕北的解放军只有两万多人,众寡悬殊,中共中央主动撤离延安。毛泽东、周恩来等撤离延安后,率领中共中央和解放军总部一直转战陕北,粉碎了敌人的进攻,选项中B符合题意,故选B。

13.【答案】D

【解析】根据题干信息:“1945年8月到10月间”,结合所学知识可知,选项A北伐战争发生在1926年;选项B西安事变发生在1936年;选项 C七七事变发生在1937年;选项D重庆谈判发生在1945年8月到10月间;因此选项D符合题意,故选D。

14.【答案】A

【解析】句子中提到“不要和平,不要团结的谣言”可以和“假和平的阴谋”联系起来,即重庆谈判的背景,故选择A。

15.【答案】C

【解析】材料中“最后一碗米饭用来做军粮,最后一尺布用来缝制军装,最后的老棉被盖在担架上,最后的亲骨肉送到战场上”反映了人民的支持是战争胜利的可靠保障,由此可知材料最能说明的是解放战争胜利的原因,故选C。

16.【答案】D

【解析】图片是1945年8月28日,毛泽东等在美国驻华大使赫尔利、国民党政府代表张治中的陪同下赴重庆谈判前在延安的合影,故D不正确。

17.【答案】B

【解析】试题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。重庆谈判,是抗日战争胜利之际,中国共产党和中国国民党两党就中国未来的发展前途、建设大计在重庆进行的一次历史性会谈。从1945年8月29日至10月10日,经过43天谈判,国共双方达成《政府与中共代表会谈纪要》,即“双十协定”。重庆谈判及达成的“双十协定”给中国人民带来了和平、民主、团结的希望和曙光。虽然在1946年国民党统治集团违背全国人民迫切要求休养生息、和平建国的意愿,悍然撕毁“双十协定”,但其历史意义和启示仍是非常重大的。所以答案选B。

18.【答案】D

【解析】依据所学知识可知,淮海战役发生在1948年11月—1949年1月,由中原解放军和华东解放军,在以徐州为中心的广大地区,同国民党主力进行的一次主力决战。淮海战役的胜利,奠定了解放长江以南各省的基础。故答案选D。

19.【答案】A

【解析】三大战役是指1948年9月至1949年1月,中国人民解放军同国民党军队进行的战略决战,包括辽沈、淮海、平津三个战略性战役。所以答案选A。

20.【答案】C

【解析】根据所学知识,在平津战役中,1949年初,北平和平解放。率领北平国民党军队接受和平改编的是傅作义,选择C。

21.【答案】A

【解析】根据所学知识,南京解放后,人民解放军继续追歼国民党残余部队。国民党残余势力退往台湾,造成两岸的分离。选项A符合题意,故选A。

22.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,1947年,中国共产党召开全国土地会议,颁布《中国土地法大纲》。大纲规定:没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地。以《中国土地法大纲》为依据,各个解放区先后开展了土地改革运动。由此可知,①③④属于解放战争时期,中国共产党在解放区进行的土地改革的内容,故C符合题意;实行减租减息出现在抗战时期,故②不符合题意,排除ABD,故选C。

23.【答案】A

【解析】根据题干信息“打仗,不在一城一地的得失,而在于消灭敌人的有生力量。存人失地,人地皆存。存地失人,人地皆失”,结合所学知识可知,中共中央撤出延安,转战陕北,极大地鼓舞了解放区军民的战斗意志和胜利信心。西北解放军在彭德怀等指挥下,采用“蘑菇”战术,粉碎了国民党军队对陕北解放区的重点进攻。选项A符合题意;而选项B开始战略决战,是辽沈战役;不符合题意;选项C消灭了国民党的主力,是是三大战役的胜利;选项D开始追歼国民党残余部队,是在新中国成立后;所以选项BCD不符合题意。因此只有选项A符合题意故选A。

24.【答案】(1)1921年。事例:北伐战争、南昌起义、秋收起义、井冈山根据地建立、井冈山会师等。(任举两个即可)

(2)遵义会议。历史地位:是党的历史上生死攸关的转折点。

(3)中共七大。为争取抗战的胜利和实现中国的光明前途准备了条件。

政治斗争:重庆谈判。重大战役:辽沈、淮海、平津战役和渡江战役。(任举一例即可)

【解析】(1)根据材料可以判定开天辟地的大事指的是1921年中共一大的召开。中国共产党成立后,中国革命面貌焕然一新,在20世纪20年代表现为:北伐战争、南昌起义、秋收起义、井冈山根据地建立、井冈山会师等(要做到论从史出、史论结合)。

(2)1935年1月,中央红军进占贵州遵义,召开了遵义会议,这次会议纠正了中央负责人在组织和军事上的错误,确立了毛泽东在党和红军中的领导地位。这次会议挽救了党、挽救了红军、挽救了中国革命,是中国共产党历史上生死攸关的转折点。

(3)根据材料和出处可以判定该会议为中共七大,这次会议为争取抗战的胜利和实现中国的光明前途准备了条件。会后为实现“光明的前途”中共与国民党进行的政治斗争为重庆谈判。随后国民党挑起全面内战,期间重要战役有辽沈、淮海和平津三大战役和渡江战役等,最终取得了新民主主义革命的重大胜利。

25.【答案】(1)红军长;1936年;

意义:①粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,

②保存了党和红军的基干力量,使革命转危为安。

(2)渡江战役;南京解放,国民党政权在中国大陆的统治结束。

(3)胜利的原因:①以毛泽东为首的党中央决策英明,领导正确。②人民解放军的英勇作战。③人民群众的积极配合。④解放区人民的大力支援。⑤国民党统治腐败,失去民心等。(任选两点)

【解析】(1)分析材料一诗词并结合所学知识可知,材料一反映的重大历史事件是长征。1936年红军三大主力胜利会师,标志着二万五千里长征胜利完成。红军长征的胜利,粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,保存了党和红军的基干力量,使革命转危为安。同时也是世界军事革命史上的壮举。

(2)三大战役结束后,人民解放军乘胜追击,一直打到长江北岸。1949年4月20日,毛泽东和朱德向解放军下达进军的命令,等候在长江北岸的解放军百万雄狮,分三路渡江作战。国民党的长江防线顷刻崩溃。23日南京解放,统治中国22年的国民党政权垮台了,标志着国民党在大陆的统治结束。

(3)解放战争速胜的原因应从两方面回答:从中共方面说:有毛泽东和中国共产党的正确领导;有马克思列宁主义、毛泽东思想的理论指导,走由新民主主义向社会主义发展的道路;人民解放军的英勇作战;组成最广泛的革命统一战线;广大人民群众的积极支持等等。从国民党方面说:政治孤立,失去民心;军队厌战,士气低落;统治腐败,贪官横行;美援断绝,蒋桂分裂等。

26.【答案】(1)鸦片战争;中国近代第一个不平等条约,中国的主权遭到破坏,古老的中国卷进资本主义的漩涡或者中国开始沦为半殖民地半封建社会。

(2)1912年1月1日;推翻了两千多年的封建帝制。

(3)南京大屠杀。

(4)渡江战役。

【解析】(1)由题干中“南京是中国近代史的起点”,可知,中国近代史的开端为鸦片战争,鸦片战争后被迫签订了中国近代第一个不平等条约《南京条约》,中国的领土关税等主权遭到破坏,古老的中国卷进资本主义的漩涡,中国开始沦为半殖民地半封建社会。

(2)1912年元旦,中华民国南京临时政府成立,孙中山在南京就任临时大总统;同年2月,宣统帝下诏退位,清朝历史结束,也结束了两千多年的封建专制制度,使民主共和观念深入人心。

(3)1937年12月,日军攻陷南京,以集体枪杀、焚烧、活埋、砍头、军犬撕咬等手段对南京居民和被俘的中国士兵进行了持续六周的血腥大屠杀,人数达30万以上。

(4)国民党反动政权的统治开始于1927年4月南京国民政府的成立,终结于1949年4月渡江战役的胜利,国民党反动统治持续了22年,开始于南京也终结于南京,到1949年10月新中国的成立,中国开始了现代史时期。

27.【答案】(1)重庆。

(2)共商国家大计;达成《双十协定》。

(3)对抗;“奸匪’始终是本党唯一的敌人。

(4)支持谈判;为了和平,为了国家大局利益。

【解析】(1)材料三中的“渝”指重庆;重庆谈判,是抗日战争胜利之际,中国共产党和中国国民党两党就中国未来的发展前途、建设大计在重庆进行的一次历史性会谈。

(2)蒋介石邀请毛泽东赴渝商谈的理由是共商国家大计;国共双方经过43天的谈判的结果是:国共双方达成《政府与中共代表会谈纪要》,即《双十协定》。重庆谈判及达成的《双十协定》给中国人民带来了和平、民主、团结的希望和曙光。

(3)蒋介石对中国共产党的真实态度是:对抗,坚决消灭共产党。材料中找出依据是:蒋介石对高级将领说:“回想这20多年,‘奸匪’始终是本党唯一的敌人。”由此可见是敌人的关系。

(4)对蒋介石的邀请,以毛泽东为首的党中央持支持谈判的态度;采取这种态度的原因是:为了和平,为了国家大局利益。中共中央对和平表示出积极的态度,甚至作出一定的妥协。

一、选择题

1.下图是华君武先生在抗日战争后作的一副漫画,名为《磨好刀再杀》。这幅画揭穿了( )

A. 国民党假和谈真内战的阴谋 B. 法西斯集团吞并中国的企图

C. 蒋介石对日本的姑息纵容 D. 日本右翼势力抬头的危险

2.从某种意义上说,中国近代史始于南京也基本结束于南京。能反映“中国近代史基本结束于南京”的是( )

A. 《南京条约》的签订

B. 渡江战役的开始

C. 人民解放军占领南京

D. 孙中山在南京就任中华民国临时大总统

3.1947年,中共中央颁布的关于土地改革的纲领性文件是( )

A. 《中国土地法大纲》 B. 《关于清算减租及土地问题的指示》》

C. 《兴国土地法》 D. 《中华人民共和国土地改革法》

4.文献纪录片《走近毛泽东》中有这样一个情节:在西柏坡的院子里,警卫员给毛泽东梳头时拔下一根白发,毛泽东打趣地说:“打了三个胜仗,白了一根头发,值得!”这 “三个胜仗”是指( )

①平津战役②辽沈战役③淮海战役 ④台儿庄战役

A. ①②③ B. ②③④ C. ①③① D. ①②④

5.中国共产党在1947年7月至9月召开的全国土地会议上制定和通过了( )

A. 《井冈山土地法》

B. 《关于清算、减租及土地问题的指示》

C. 《土地改革法》

D. 《中国土地法大纲》

6.1948年10月,一个被俘的国民党军官感叹道:“这一着非雄才大略之人是做不出来的。锦州好比一条扁担,一头挑东北,一头挑华北,现在是中间折断了。”由此可见,他感叹的战役是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

7.流行词汇反映了时代的主题,“和平、民主”最有可能流行于( )

A. 北伐战争时期 B. 抗日战争时期

C. 国共重庆谈判时期 D. 解放战争期间

8.某小说中有如下故事梗概:1945年10月10日,国民党同中国共产党正式签署国共双方代表《会谈纪要》,也就是著名的《双十协定》。这部小说的书名最有可能是( )

A. 《开启思想大解放的大门——新文化运动》

B. 《我眼中的西安事变》

C. 《艰难的较量——重庆谈判》

D. 《鸦片战争的烽烟》

9.报纸与历史密切相关,历史所记载的重大事件,往往就是当时报纸上的重大新闻。与下图报纸头版头条新闻直接相关的重大事件是( )

A. 辽沈战役 B. 淮海战役 C. 平津战役 D. 渡江战役

10.1947年,土地改革运动在解放区广大农村迅速掀起,这次土地改革所依据的文件是( )

A. 《资政新篇》 B. 《中国土地法大纲》

C. 《天朝田亩制度》 D. 《土地改革法》

11.1950年土地改革政策与中共历次土地政策最显著的区别是( )

A. 废除封建剥削的地主土地所有制

B. 实行农民阶级的土地所有制

C. 实行保护富农经济的政策

D. 实行自愿互利原则推动农业集体化

12.电视连续剧《潜伏》中主人公余则成有一句台词“有一种胜利叫撤退,有一种失败叫占领”,概括了发生在解放战争时期中共中央主动撤退而取得了战争胜利的典型事件。这一事件发生的地点是( )

A. 北京 B. 延安 C. 沈阳 D. 南京

13.1945年8月到10月间,全中国人民共同的关注点是( )

A. 北伐战争 B. 西安事变 C. 七七事变 D. 重庆谈判

14.毛泽东在1945年的一次谈话中说:“这一次我们去得好,击破了国民党说共产党不要和平,不要团结的谣言。我们去了,可是他们毫无准备,一切提案都要由我们提出。”毛泽东谈论的历史事件是( )

A. 重庆谈判 B. 中共七大召开

C. 日本投降 D. 国共北平和平谈判

15.“最后一碗米饭用来做军粮,最后一尺布用来缝制军装,最后的老棉被盖在担架上,最后的亲骨肉送到战场上。”这首流行于解放战争期间的民谣最能够说明( )

A. 解放战争爆发的原因 B. 解放战争的进程

C. 解放战争胜利的原因 D. 解放战争的影响

16.对下图所反映的历史事件解读不正确的是( )

A. 此事件反映了中国共产党人争取和平的诚意和“弥天大勇”的精神

B. 此事件中国共双方达成了“双十协定”

C. 此事件发生于山城重庆

D. 此事件促进了抗日民族统一战线的初步形成

17.下面知识卡片中应填写的内容是

A. 中共七大 B. 重庆谈判 C. 转战陕北 D. 挺进大别山

18.解放军战将粟裕在某次战役之后,于“万马腾欢”之时,填《沁园春》一阕:“杯高举,望军民莫醉,鞭指江南。”这次战役是( )

A. 汀泗桥战役 B. 百团大战 C. 辽沈战役 D. 淮海战役

19.解放战争时期的三大战役是指( )

A. 辽沈战役、淮海战役、平津战役

B. 渡江战役、淮海战役、平津战役

C. 渡江战役、辽沈战役、百团大战

D. 台儿庄战役、百团大战、渡江战役

20.战争的最高境界是制止战争,是和平。毛泽东曾称赞傅作义是“民族的功臣”,“为和平解决各地战事问题和减轻人民的战争痛苦树立了榜样”。傅作义作出贡献的是和平解放( )

A. 徐州 B. 沈阳 C. 北平 D. 南京

21.著名诗人余光中在《乡愁》一诗中写到“……乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。”造成这种局面的历史根源是( )

A. 国共两党内战遗留的问题

B. 以美国为首的国际反华势力的干涉

C. 国共两党意识形态的对立

D. 李登辉、陈水扁等台独势力的破坏

22.解放战争时期,中国共产党在解放区进行的土地改革包括( )

①实行耕者有其田 ②规定实行减租减息 ③废除封建剥削土地制度

④按照农村人口平均分配土地

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

23.毛泽东说:“打仗,不在一城一地的得失,而在于消灭敌人的有生力量。存人失地,人地皆存。存地失人,人地皆失。少则一年,多则两年,延安仍要回到人民手中。……我们要以一个延安换取全中国。”在毛泽东此军事思想指导下,不久人民解放军 ( )

A. 粉碎了国民党军队对陕北解放区的进攻

B. 开始战略决战

C. 消灭了国民党的主力

D. 开始追歼国民党残余部队

二、非选择题

24.阅读材料,回答下列问题。

材料一:……的成立,是中国历史上开天辟地的大事。中国从此有了代表整个中华民族利益的新型的无产阶级革命政党。自从有了……,中国革命的面貌就焕然一新了。

——摘自人教版《中国历史》八年级

材料二:《在历史关节点上──中国共产党八十六年回眸》一文中用一些关键词概括了中国新民主主义革命的重要关节点,按先后顺序排列是 “日出东方”、“星火燎原”、“力挽狂澜”、“灯塔指引”、“进京赶考”……

——2007年新华网“十七大”特稿

材料三:目前摆在中国人民面前的有两个前途。美帝国主义和国民党反动派,要使中国回到不独立、不自由、不民主、不统一、不富强的老状态里。这是个黑暗的前途。中国共产党和中国人民要彻底打败日本侵略者,把中国建设成为一个独立、自由、民主、统一、富强的新国家。这是个光明的前途。我们要努力争取实现光明的前途。

——毛泽东《论联合政府》

(1)材料一中“开天辟地”的大事指的是哪一年?“焕然一新”的事例有哪些?(列举20世纪20年代的2个事例)

(2)材料二中的“力挽狂澜”指的是什么事件?该事件在中共党史上有何历史地位?

(3)材料三中的这一报告是毛泽东在什么会议上所作?这次会议的召开有何历史意义?会后为实现“光明的前途”中共与国民党进行了什么政治斗争?还发起了哪些重大战役?(举一例)

25.阅读下面的材料,回答问题。

毛泽东的诗词是记载中国革命伟大历程的史诗。认真阅读以下诗词:

材料一:红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒,更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

——摘自人教版《中国历史》八年级上册

材料二:钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

——摘自人教版《七律·人民解放军占领南京》

请回答:

(1)材料一的诗词所反映的重大历史事件是什么?“三军过后尽开颜”是在哪一年?有何重大意义?

(2)材料二中“百万雄师过大江”是指解放战争时期哪次重要战役?诗中“天翻地覆”主要指的什么?

(3)解放战争迅速取得胜利的主要原因有哪些?

26.南京是一座饱经沧桑的城市,是近代中国的缩影。近代以来,他受到了外来的多次侵扰。历史事实证明:南京不仅是悲情之城,更是英雄之城。可以说,“南京是中国近代史的起点,也是中国近代史的终点。”请同学们结合所学知识回答问题。

(1)中国近代第一个不平等条约以南京为名,《南京条约》是在哪场战争后签订的?它对中国近代社会的影响是什么?

(2)南京曾经是中华民国的首都,中华民国成立的时间是哪一年?清政府的灭亡对中国的影响是什么?

(3)日本侵略者在侵略中国时,对中国实施了什么暴行?

(4)“南京是中国近代史的终点”,1949年标志着的国民党政权覆灭的事件是什么?

27.阅读下列材料,回答问题。

材料一:大战方告结束,内争不容再有......如何以建国之功收抗战之果,甚有赖于先生之惠然一行,共定大计。

——蒋介石邀请毛泽东电文节录(1945.8.20)

材料:1945年11月6日,蒋介石对高级将领说:“回想这20多年,‘奸匪’始终是本党唯一的敌人。”

材料三:鄙人亟愿与先生会面,共商和平建国之大计,俟飞机到,恩来同志立即赴渝进谒,弟亦准备随即赴渝。

——毛泽东

(1)材料三中的“渝”指何地?

(2)从材料一看,蒋介石邀请毛泽东赴渝商谈的理由是什么?国共双方经过43天的谈判有什么结果?

(3)从材料二看,蒋介石对中国共产党的真实态度是什么?在材料中找出依据。

(4)从材料三看,对蒋介石的邀请,以毛泽东为首的党中央持什么态度?为什么采取这种态度?

答案解析

1.【答案】A

【解析】从题目中“抗日战争后”信息中可知,B、C、D均不对,事实上,蒋介石三次电邀毛泽东和谈,其真实目的是为其准备内战赢得时间,同时他料定毛泽东不会参加和谈,则可以为其发动内战找到借口。

2.【答案】C

【解析】1949年,4月23日,中国人民解放军百万雄师分三路渡江作战。解放了南京,摧毁了国民党政权,人民解放战争胜利,共产党成立了新中国,改变了社会性质,结束了近代史。故符合题意的是答案C。

3.【答案】A

【解析】抓住题文关键词“1947年”,结合所学知识,1947年10月,为了进一步调动广大农民革命和生产的积极性,保证人民解放战争的人力、物力支持,中共中央颁布了《中国土地法大纲》。BCD不符合题意,故选A。

4.【答案】A

【解析】毛泽东打趣地说:“打了三个胜仗,白了一根头发,值得!”这“三个胜仗”是指解放战争时期国共双方的三次战略决战,即平津战役、辽沈战役和淮海战役。台儿庄战役是抗日战争期间国民党正面战场发动的一次战役。故选A。

5.【答案】D

【解析】依据所学知识可知,1947年7月中共中央工作委员会召开全国土地会议,9月通过了《中国土地法大纲》,其主要内容是,规定彻底废除封建性及半封建性剥削的土地制度;规定实行耕者有其田的土地制度;规定保护民族工商业的发展;规定设立人民法庭。故选D。

6.【答案】A

【解析】依据题干中“1948年10月”“锦州”等信息可以判断出该战役指的是辽沈战役,故选A。

7.【答案】C

【解析】抗日战争胜利后,全国人民渴望和平、民主,但是以蒋介石为首的国民党却在美国的支持下,妄图发动反共反人民的内战,为了赢得准备内战的时间,蒋介石三次电邀毛泽东重庆谈判,所以答案是C。

8.【答案】C

【解析】著名的《双十协定》是国共双方重庆谈判中达成的协议,故选C。

9.【答案】D

【解析】从题干中提供的信息来判断,解放南京是渡江战役的一部分,故选D。

10.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,1947年,中国共产党召开全国土地会议,颁布《中国土地法大纲》。大纲规定:没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地。制定了土地改革总路线:依靠贫雇农,团结中农,有步骤地、有分别地消灭封建性剥削的土地制度,发展农业生产。根据土地改革总路线和《中国土地法大纲》规定,各个解放区先后开展了土地改革运动。故土地改革所依据的文件《中国土地法大纲》。故B符合题意;《资政新篇》和《天朝田亩制度》是太平天国运动时期颁布的,故AC不符合题意;《土地改革法》不是1947年颁布,故D不符合题意。故选B。

11.【答案】C

【解析】A项在土地革命战争时期和解放战争时期的土地改革中都废除封建剥削的地主土地所有制,不是1950年土地改革政策的最显著的内容; B项在土地革命战争时期和解放战争时期的土地改革中都实行农民阶级的土地所有制,不是1950年土地改革政策的最显著的内容;C项以往土地改革都实行限制和打击富农经济的政策,1950年土地改革实行保护富农经济的政策,这是 二者之间的最显著的区别; D项 实行自愿互利原则推动农业集体化是农业改造的措施,不是土地改革的措施。故选C。

12.【答案】B

【解析】根据所学知识,1947年3月,国民党军队二十多万人,大举进攻陕甘宁解放区,当时在陕北的解放军只有两万多人,众寡悬殊,中共中央主动撤离延安。毛泽东、周恩来等撤离延安后,率领中共中央和解放军总部一直转战陕北,粉碎了敌人的进攻,选项中B符合题意,故选B。

13.【答案】D

【解析】根据题干信息:“1945年8月到10月间”,结合所学知识可知,选项A北伐战争发生在1926年;选项B西安事变发生在1936年;选项 C七七事变发生在1937年;选项D重庆谈判发生在1945年8月到10月间;因此选项D符合题意,故选D。

14.【答案】A

【解析】句子中提到“不要和平,不要团结的谣言”可以和“假和平的阴谋”联系起来,即重庆谈判的背景,故选择A。

15.【答案】C

【解析】材料中“最后一碗米饭用来做军粮,最后一尺布用来缝制军装,最后的老棉被盖在担架上,最后的亲骨肉送到战场上”反映了人民的支持是战争胜利的可靠保障,由此可知材料最能说明的是解放战争胜利的原因,故选C。

16.【答案】D

【解析】图片是1945年8月28日,毛泽东等在美国驻华大使赫尔利、国民党政府代表张治中的陪同下赴重庆谈判前在延安的合影,故D不正确。

17.【答案】B

【解析】试题解析:本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。重庆谈判,是抗日战争胜利之际,中国共产党和中国国民党两党就中国未来的发展前途、建设大计在重庆进行的一次历史性会谈。从1945年8月29日至10月10日,经过43天谈判,国共双方达成《政府与中共代表会谈纪要》,即“双十协定”。重庆谈判及达成的“双十协定”给中国人民带来了和平、民主、团结的希望和曙光。虽然在1946年国民党统治集团违背全国人民迫切要求休养生息、和平建国的意愿,悍然撕毁“双十协定”,但其历史意义和启示仍是非常重大的。所以答案选B。

18.【答案】D

【解析】依据所学知识可知,淮海战役发生在1948年11月—1949年1月,由中原解放军和华东解放军,在以徐州为中心的广大地区,同国民党主力进行的一次主力决战。淮海战役的胜利,奠定了解放长江以南各省的基础。故答案选D。

19.【答案】A

【解析】三大战役是指1948年9月至1949年1月,中国人民解放军同国民党军队进行的战略决战,包括辽沈、淮海、平津三个战略性战役。所以答案选A。

20.【答案】C

【解析】根据所学知识,在平津战役中,1949年初,北平和平解放。率领北平国民党军队接受和平改编的是傅作义,选择C。

21.【答案】A

【解析】根据所学知识,南京解放后,人民解放军继续追歼国民党残余部队。国民党残余势力退往台湾,造成两岸的分离。选项A符合题意,故选A。

22.【答案】C

【解析】结合所学知识可知,1947年,中国共产党召开全国土地会议,颁布《中国土地法大纲》。大纲规定:没收地主土地,废除封建剥削的土地制度,实行耕者有其田,按照农村人口平均分配土地。以《中国土地法大纲》为依据,各个解放区先后开展了土地改革运动。由此可知,①③④属于解放战争时期,中国共产党在解放区进行的土地改革的内容,故C符合题意;实行减租减息出现在抗战时期,故②不符合题意,排除ABD,故选C。

23.【答案】A

【解析】根据题干信息“打仗,不在一城一地的得失,而在于消灭敌人的有生力量。存人失地,人地皆存。存地失人,人地皆失”,结合所学知识可知,中共中央撤出延安,转战陕北,极大地鼓舞了解放区军民的战斗意志和胜利信心。西北解放军在彭德怀等指挥下,采用“蘑菇”战术,粉碎了国民党军队对陕北解放区的重点进攻。选项A符合题意;而选项B开始战略决战,是辽沈战役;不符合题意;选项C消灭了国民党的主力,是是三大战役的胜利;选项D开始追歼国民党残余部队,是在新中国成立后;所以选项BCD不符合题意。因此只有选项A符合题意故选A。

24.【答案】(1)1921年。事例:北伐战争、南昌起义、秋收起义、井冈山根据地建立、井冈山会师等。(任举两个即可)

(2)遵义会议。历史地位:是党的历史上生死攸关的转折点。

(3)中共七大。为争取抗战的胜利和实现中国的光明前途准备了条件。

政治斗争:重庆谈判。重大战役:辽沈、淮海、平津战役和渡江战役。(任举一例即可)

【解析】(1)根据材料可以判定开天辟地的大事指的是1921年中共一大的召开。中国共产党成立后,中国革命面貌焕然一新,在20世纪20年代表现为:北伐战争、南昌起义、秋收起义、井冈山根据地建立、井冈山会师等(要做到论从史出、史论结合)。

(2)1935年1月,中央红军进占贵州遵义,召开了遵义会议,这次会议纠正了中央负责人在组织和军事上的错误,确立了毛泽东在党和红军中的领导地位。这次会议挽救了党、挽救了红军、挽救了中国革命,是中国共产党历史上生死攸关的转折点。

(3)根据材料和出处可以判定该会议为中共七大,这次会议为争取抗战的胜利和实现中国的光明前途准备了条件。会后为实现“光明的前途”中共与国民党进行的政治斗争为重庆谈判。随后国民党挑起全面内战,期间重要战役有辽沈、淮海和平津三大战役和渡江战役等,最终取得了新民主主义革命的重大胜利。

25.【答案】(1)红军长;1936年;

意义:①粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,

②保存了党和红军的基干力量,使革命转危为安。

(2)渡江战役;南京解放,国民党政权在中国大陆的统治结束。

(3)胜利的原因:①以毛泽东为首的党中央决策英明,领导正确。②人民解放军的英勇作战。③人民群众的积极配合。④解放区人民的大力支援。⑤国民党统治腐败,失去民心等。(任选两点)

【解析】(1)分析材料一诗词并结合所学知识可知,材料一反映的重大历史事件是长征。1936年红军三大主力胜利会师,标志着二万五千里长征胜利完成。红军长征的胜利,粉碎了国民党反动派消灭红军的企图,保存了党和红军的基干力量,使革命转危为安。同时也是世界军事革命史上的壮举。

(2)三大战役结束后,人民解放军乘胜追击,一直打到长江北岸。1949年4月20日,毛泽东和朱德向解放军下达进军的命令,等候在长江北岸的解放军百万雄狮,分三路渡江作战。国民党的长江防线顷刻崩溃。23日南京解放,统治中国22年的国民党政权垮台了,标志着国民党在大陆的统治结束。

(3)解放战争速胜的原因应从两方面回答:从中共方面说:有毛泽东和中国共产党的正确领导;有马克思列宁主义、毛泽东思想的理论指导,走由新民主主义向社会主义发展的道路;人民解放军的英勇作战;组成最广泛的革命统一战线;广大人民群众的积极支持等等。从国民党方面说:政治孤立,失去民心;军队厌战,士气低落;统治腐败,贪官横行;美援断绝,蒋桂分裂等。

26.【答案】(1)鸦片战争;中国近代第一个不平等条约,中国的主权遭到破坏,古老的中国卷进资本主义的漩涡或者中国开始沦为半殖民地半封建社会。

(2)1912年1月1日;推翻了两千多年的封建帝制。

(3)南京大屠杀。

(4)渡江战役。

【解析】(1)由题干中“南京是中国近代史的起点”,可知,中国近代史的开端为鸦片战争,鸦片战争后被迫签订了中国近代第一个不平等条约《南京条约》,中国的领土关税等主权遭到破坏,古老的中国卷进资本主义的漩涡,中国开始沦为半殖民地半封建社会。

(2)1912年元旦,中华民国南京临时政府成立,孙中山在南京就任临时大总统;同年2月,宣统帝下诏退位,清朝历史结束,也结束了两千多年的封建专制制度,使民主共和观念深入人心。

(3)1937年12月,日军攻陷南京,以集体枪杀、焚烧、活埋、砍头、军犬撕咬等手段对南京居民和被俘的中国士兵进行了持续六周的血腥大屠杀,人数达30万以上。

(4)国民党反动政权的统治开始于1927年4月南京国民政府的成立,终结于1949年4月渡江战役的胜利,国民党反动统治持续了22年,开始于南京也终结于南京,到1949年10月新中国的成立,中国开始了现代史时期。

27.【答案】(1)重庆。

(2)共商国家大计;达成《双十协定》。

(3)对抗;“奸匪’始终是本党唯一的敌人。

(4)支持谈判;为了和平,为了国家大局利益。

【解析】(1)材料三中的“渝”指重庆;重庆谈判,是抗日战争胜利之际,中国共产党和中国国民党两党就中国未来的发展前途、建设大计在重庆进行的一次历史性会谈。

(2)蒋介石邀请毛泽东赴渝商谈的理由是共商国家大计;国共双方经过43天的谈判的结果是:国共双方达成《政府与中共代表会谈纪要》,即《双十协定》。重庆谈判及达成的《双十协定》给中国人民带来了和平、民主、团结的希望和曙光。

(3)蒋介石对中国共产党的真实态度是:对抗,坚决消灭共产党。材料中找出依据是:蒋介石对高级将领说:“回想这20多年,‘奸匪’始终是本党唯一的敌人。”由此可见是敌人的关系。

(4)对蒋介石的邀请,以毛泽东为首的党中央持支持谈判的态度;采取这种态度的原因是:为了和平,为了国家大局利益。中共中央对和平表示出积极的态度,甚至作出一定的妥协。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹