最后的常春藤叶 课件(共21张PPT)

图片预览

文档简介

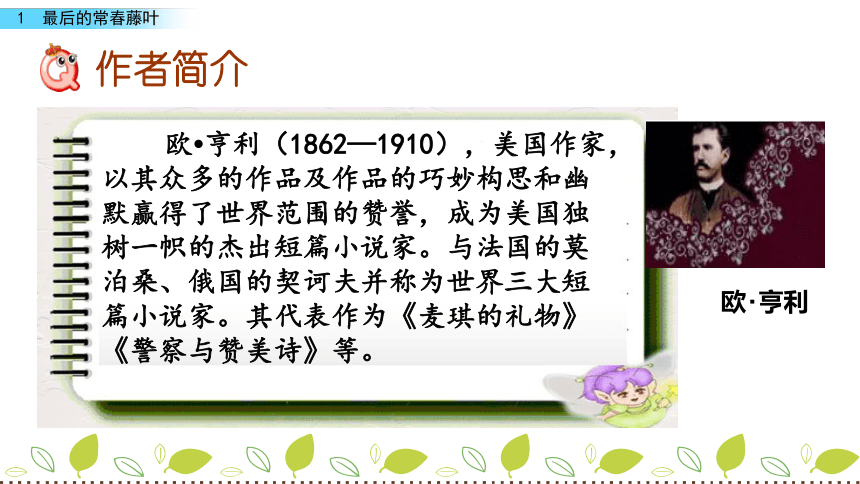

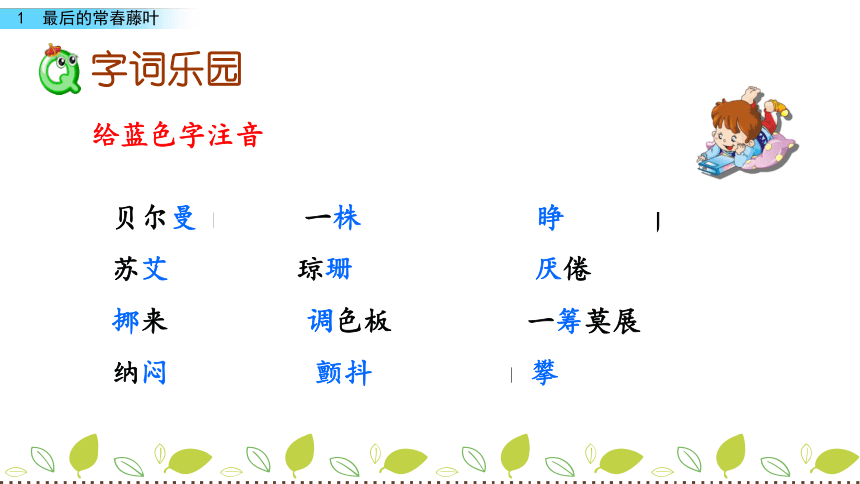

课件21张PPT。1 最后的常春藤叶一片叶子,维系着生与死,托举起求生的希望。一片“永不凋落”的常春藤叶,承载着一个善良的谎言,闪烁着人间的真情,充盈着人性的的光辉。今天我们就走进欧·亨利的作品《最后的常春藤叶》感受那片叶子的神奇力量。目 录欧?亨利 19世纪末20世纪初,美国社会处于历史大变动时期,1861年至1865年的美国南北内战,最终推翻了残酷落后的黑人奴隶制度。1873年7月,林肯阐述了一个理想政府的三条原则,即民治、民有、民享。美国国会还曾为此于1868年和1870年分别颁布了其宪法的第四和第五修正案,所有这些举措都极大地鼓舞了民心,在当时的人们眼中,美国好像真成了一个人人平等、博爱而又自由的理想国度。给蓝色字注音贝尔曼 màn 一株 zhū 睁 zhēng

苏艾 ài 琼珊 shān 厌倦 yàn

挪来 nuó 调色板 tiáo 一筹莫展 chóu

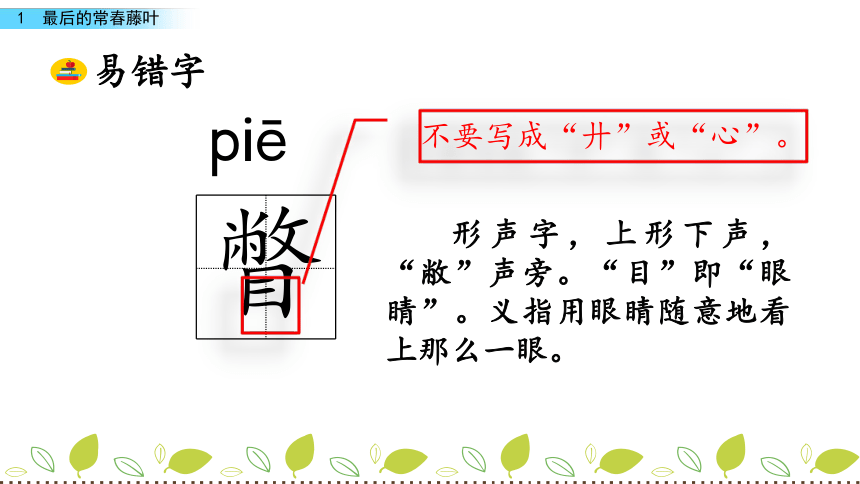

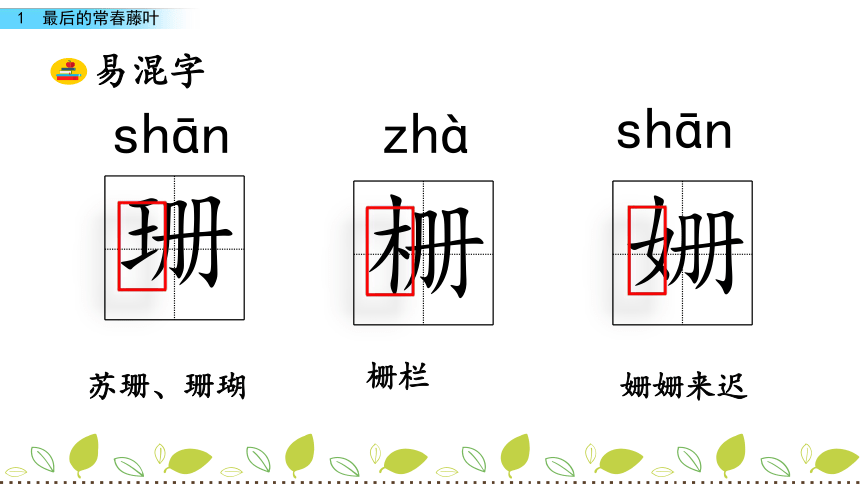

纳闷 mèn 颤抖 chàn dǒu 攀 pān 瞥piē 形声字,上形下声,“敝”声旁。“目”即“眼睛”。义指用眼睛随意地看上那么一眼。不要写成“廾”或“心”。珊shān姗shān苏珊、珊瑚姗姗来迟栅zhà栅栏解释下面词语一筹莫展:

纠结:

头昏眼花:

厌倦:

失意:

傲然:

凄风苦雨:一点儿办法也想不出。本课指医药对琼珊的心病无能为力。互相缠绕眼睛发花或被纷繁的事物和景象弄得不知如何是好。对某种活动失去兴趣而不愿继续。不得志,不如意。形容坚强不屈的样子。形容天气恶劣,后用来比喻境遇悲惨凄凉。(第1至3段):年轻画家琼珊不幸被感染肺炎,生命垂危。(第4至10段):琼珊不听劝慰,望叶等死。(第11至13段):不落的藤叶使琼珊重又燃起了生的欲望。(第14段):琼珊脱险,贝尔曼病逝。揭示叶子之谜底。 作品没有实写这一情节,使得小说产生出人意外的效果(欧?亨利式结尾),也给读者留下了想象的空间。 主人公评判的标准,不应单纯看作者笔墨的多少,而应看其在全体中是否具有典型意义,性格发展是否直接推动情节的逆转,是否对主题思想的表达具有关键作用本文的主人公应是贝尔曼先生 因为这片叶子给予病人生的希望和信念,表现了普通人之间的无私和情意,闪烁着人性的光辉。 起着叙事线索的作用。点拨:“最后的常春藤叶”和琼珊的关系;为什么琼珊会把自己的命运系于一片脆弱的叶子;最后的常春藤叶与贝尔曼的关系;最后的常春藤叶如何推动情节发展 1.有人说:老贝尔曼用牺牲自己来救活他人,不值得。你同意这一观点吗,请谈谈你的看法?不同意。老贝尔曼舍己为人的精神令人敬佩。珍爱生命的人是值得褒奖的,而那些在珍爱自己生命的同时,也在关爱着他人的生命,乃至不惜为此付出生命代价的人,更是为我们谱写了一曲人性光芒的最伟大的赞美诗。 2.在我们的生活中像贝尔曼这样的人和事很多,试举几例。 (1)为营救落水游客母子而牺牲的公安边防战士——李小化,在死后他依然保持着救人时托举的姿势。 (2)在洪水到来之前亲自挨家挨户通知村民撤离,却不幸被泥石流夺去生命的好乡长——牛江涛。 (3)为营救被风暴潮围困的出租车司机而献出宝贵生命的威海市公安消防支队特勤中队的两名战士。 这些在危急时刻挺身而出,为国家、为集体、为他人而无私付出的人,他们奋不顾身、舍己救人的精神惊天地、泣鬼神,他们虽然离开了我们,但永远活在我们的心中,虽死犹生。 在听完苏艾的最后一片常春藤叶为什么始终没有凋零的解释后,琼珊的心理是复杂的,自己能绝处逢生是以牺牲老贝尔曼为代价,生命是如此地来之不易,那么在今后的人生道路上,当她再面临绝境时,她会以一种什么态度来面对呢?发挥想象写一段心理描写。

苏艾 ài 琼珊 shān 厌倦 yàn

挪来 nuó 调色板 tiáo 一筹莫展 chóu

纳闷 mèn 颤抖 chàn dǒu 攀 pān 瞥piē 形声字,上形下声,“敝”声旁。“目”即“眼睛”。义指用眼睛随意地看上那么一眼。不要写成“廾”或“心”。珊shān姗shān苏珊、珊瑚姗姗来迟栅zhà栅栏解释下面词语一筹莫展:

纠结:

头昏眼花:

厌倦:

失意:

傲然:

凄风苦雨:一点儿办法也想不出。本课指医药对琼珊的心病无能为力。互相缠绕眼睛发花或被纷繁的事物和景象弄得不知如何是好。对某种活动失去兴趣而不愿继续。不得志,不如意。形容坚强不屈的样子。形容天气恶劣,后用来比喻境遇悲惨凄凉。(第1至3段):年轻画家琼珊不幸被感染肺炎,生命垂危。(第4至10段):琼珊不听劝慰,望叶等死。(第11至13段):不落的藤叶使琼珊重又燃起了生的欲望。(第14段):琼珊脱险,贝尔曼病逝。揭示叶子之谜底。 作品没有实写这一情节,使得小说产生出人意外的效果(欧?亨利式结尾),也给读者留下了想象的空间。 主人公评判的标准,不应单纯看作者笔墨的多少,而应看其在全体中是否具有典型意义,性格发展是否直接推动情节的逆转,是否对主题思想的表达具有关键作用本文的主人公应是贝尔曼先生 因为这片叶子给予病人生的希望和信念,表现了普通人之间的无私和情意,闪烁着人性的光辉。 起着叙事线索的作用。点拨:“最后的常春藤叶”和琼珊的关系;为什么琼珊会把自己的命运系于一片脆弱的叶子;最后的常春藤叶与贝尔曼的关系;最后的常春藤叶如何推动情节发展 1.有人说:老贝尔曼用牺牲自己来救活他人,不值得。你同意这一观点吗,请谈谈你的看法?不同意。老贝尔曼舍己为人的精神令人敬佩。珍爱生命的人是值得褒奖的,而那些在珍爱自己生命的同时,也在关爱着他人的生命,乃至不惜为此付出生命代价的人,更是为我们谱写了一曲人性光芒的最伟大的赞美诗。 2.在我们的生活中像贝尔曼这样的人和事很多,试举几例。 (1)为营救落水游客母子而牺牲的公安边防战士——李小化,在死后他依然保持着救人时托举的姿势。 (2)在洪水到来之前亲自挨家挨户通知村民撤离,却不幸被泥石流夺去生命的好乡长——牛江涛。 (3)为营救被风暴潮围困的出租车司机而献出宝贵生命的威海市公安消防支队特勤中队的两名战士。 这些在危急时刻挺身而出,为国家、为集体、为他人而无私付出的人,他们奋不顾身、舍己救人的精神惊天地、泣鬼神,他们虽然离开了我们,但永远活在我们的心中,虽死犹生。 在听完苏艾的最后一片常春藤叶为什么始终没有凋零的解释后,琼珊的心理是复杂的,自己能绝处逢生是以牺牲老贝尔曼为代价,生命是如此地来之不易,那么在今后的人生道路上,当她再面临绝境时,她会以一种什么态度来面对呢?发挥想象写一段心理描写。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 最后的常春藤叶

- 2 古诗三首

- 快乐书屋一 修鞋姑娘

- 信箱里的花束

- 能说会写 感动

- 写自己经历过的事情

- 第二单元

- 3 我爱大海

- 4 沧海日出

- 快乐书屋二 探索海底世界

- 归航

- 能说会写 我所了解的大海

- 写一写对大海的了解或向往

- 第三单元

- 5 “贱卖海张五”

- 6 月光曲

- 快乐书屋三 常香玉的“小气”与大方

- 达·芬奇作画

- 能说会写 我喜欢的一位艺术家

- 我喜欢的一部艺术作品

- 第四单元

- 7 摘掉石油工业落后的帽子

- 8 昨天,这儿是一座村庄

- 快乐书屋四 大漠升起蘑菇云

- 中国魔稻

- 能说会写 祖国建设跨骏马

- 祖国建设给人民生活带来的变化

- 第五单元

- 9 桃花心木

- 10 “美极了”与“糟透了”

- 快乐书屋五 韩信巧布背水阵

- 寓言两则

- 能说会写 怎样对待鼓励与批评

- 发现生活中的道理

- 第六单元

- 11 三峡之秋

- 12 古代诗词曲四首

- 快乐书屋六 迷人的天山牧场

- 西双版纳密林奇观

- 能说会写 我最喜欢的景物描写

- 我最喜爱的景物

- 第七单元

- 13 激光

- 14 21世纪的能源

- 快乐书屋七 青霉素的发现

- 20世纪的10大发明

- 能说会写 科学改变了生活

- 如果发明……有多好

- 第八单元

- 15 北京话

- 16 烤鸭

- 快乐书屋八 颐和园

- 院子

- 能说会写 我所了解的北京

- 真想去北京

- 选读课文

- 1 春夏描写片断

- 2 金色的怀表

- 3 一只暖瓶

- 4 海啸之前

- 5 盲人导游

- 6 枯叶蝴蝶

- 7 寻找幸福花瓣儿

- 8 幼林