化学反应与能量变化 (浙江省温州市苍南县)

文档属性

| 名称 | 化学反应与能量变化 (浙江省温州市苍南县) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 191.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2008-06-29 10:16:00 | ||

图片预览

文档简介

课件26张PPT。专题二化学反应与能量转化

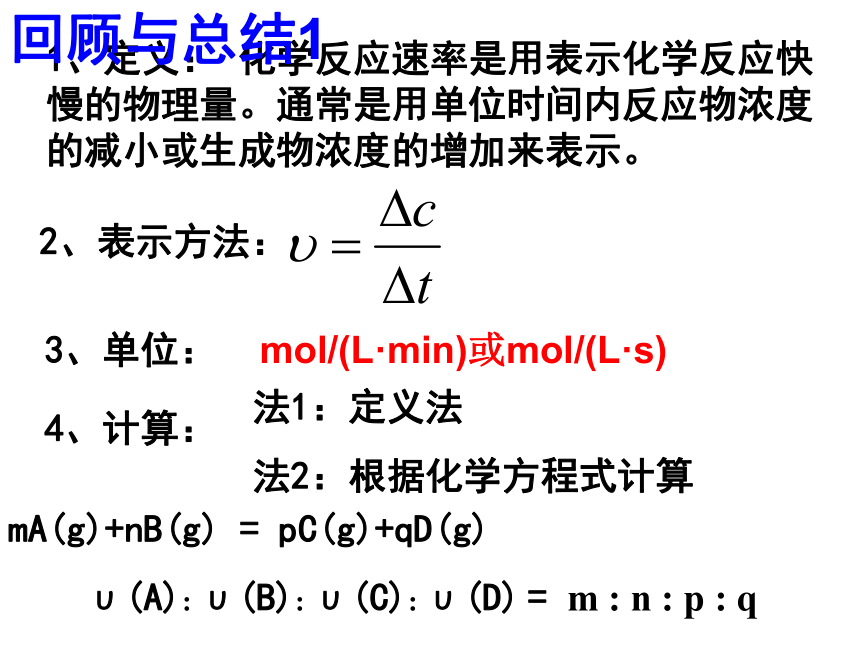

复习P50页:回顾与总结1、定义: 化学反应速率是用表示化学反应快慢的物理量。通常是用单位时间内反应物浓度的减小或生成物浓度的增加来表示。2、表示方法:mol/(L·min)或mol/(L·s)3、单位:mA(g)+nB(g) = pC(g)+qD(g)

υ(A): υ(B): υ(C): υ(D) = m : n : p : q4、计算:法1:定义法

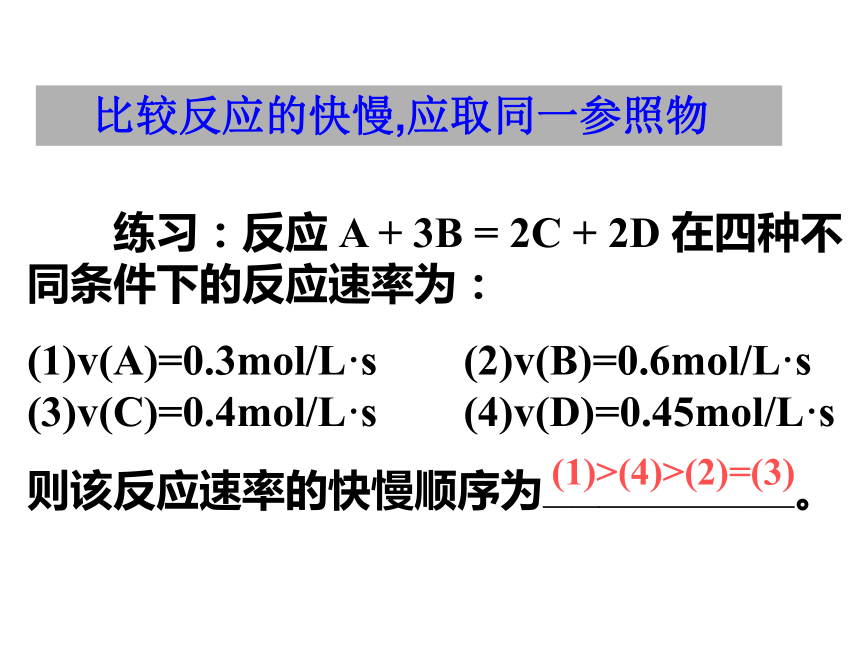

法2:根据化学方程式计算回顾与总结1 练习:反应 A + 3B = 2C + 2D 在四种不同条件下的反应速率为:

(1)v(A)=0.3mol/L·s (2)v(B)=0.6mol/L·s (3)v(C)=0.4mol/L·s (4)v(D)=0.45mol/L·s

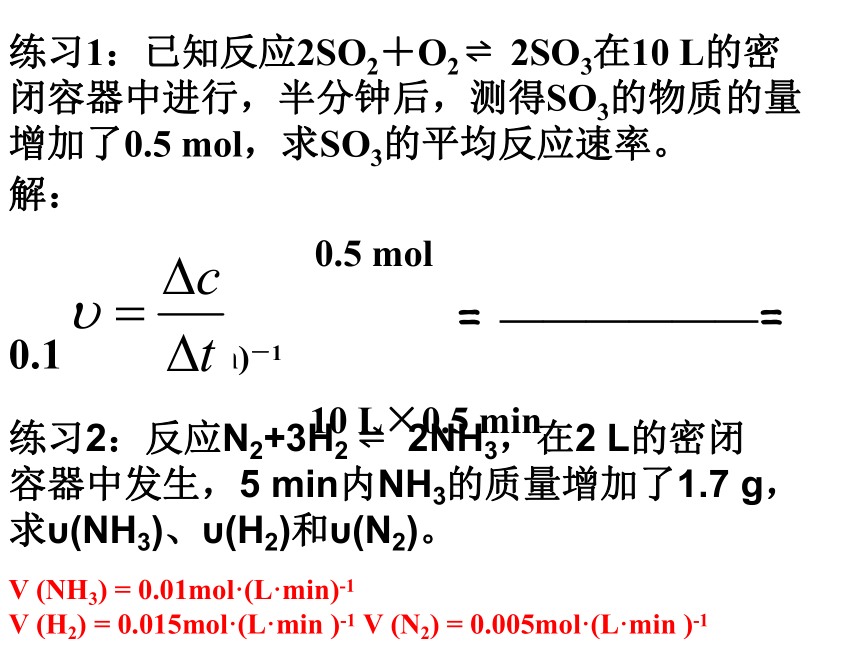

则该反应速率的快慢顺序为—————————。(1)>(4)>(2)=(3) 比较反应的快慢,应取同一参照物练习2:反应N2+3H2 ? 2NH3,在2 L的密闭容器中发生,5 min内NH3的质量增加了1.7 g,求υ(NH3)、υ(H2)和υ(N2)。练习1:已知反应2SO2+O2 ? 2SO3在10 L的密闭容器中进行,半分钟后,测得SO3的物质的量增加了0.5 mol,求SO3的平均反应速率。V (NH3) = 0.01mol·(L·min)-1

V (H2) = 0.015mol·(L·min )-1 V (N2) = 0.005mol·(L·min )-1 解:

0.5 mol

= ——————= 0.1 mol·(L·min)-1

10 L×0.5 min5、影响化学反应速率的因素①、温度影响:其它条件不变时,升高温度,可以增大反应速率;降低温度,可以减小反应速率。②、催化剂影响是:催化剂能够改变化学反应速率影响化学反应速率的还有反应物接触面积、固体颗粒的大小等③、浓度影响是:其它条件不变时,反应物的浓度越大,反应速率越大。 1、内因:反应物本身的性质

2、外因: 回顾与总结22、下列四种X溶液,均能跟盐酸反应,其中反应最快的是( )

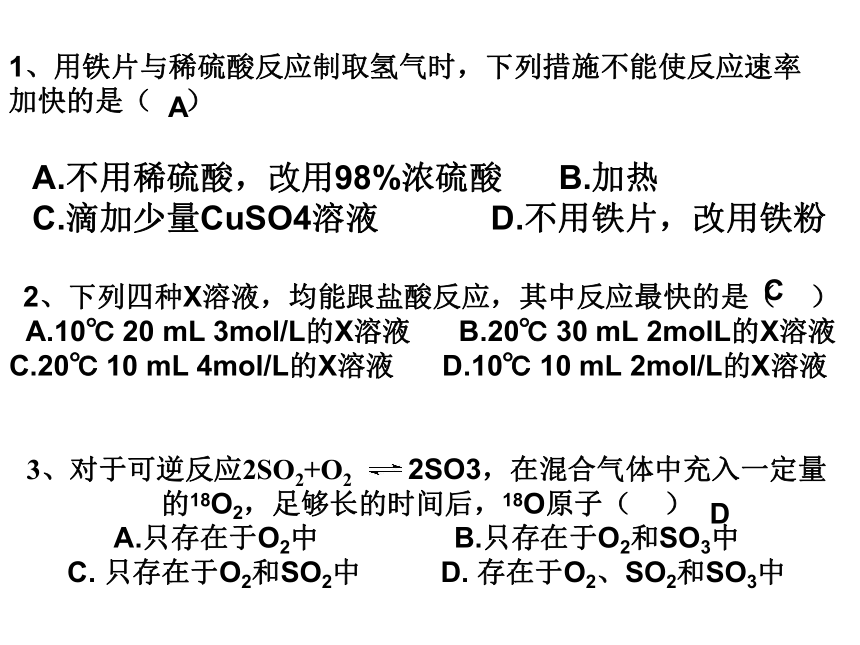

A.10℃ 20 mL 3mol/L的X溶液 B.20℃ 30 mL 2molL的X溶液 C.20℃ 10 mL 4mol/L的X溶液 D.10℃ 10 mL 2mol/L的X溶液1、用铁片与稀硫酸反应制取氢气时,下列措施不能使反应速率加快的是( )A.不用稀硫酸,改用98%浓硫酸 B.加热

C.滴加少量CuSO4溶液 D.不用铁片,改用铁粉3、对于可逆反应2SO2+O2 2SO3,在混合气体中充入一定量的18O2,足够长的时间后,18O原子( )

A.只存在于O2中 B.只存在于O2和SO3中

C. 只存在于O2和SO2中 D. 存在于O2、SO2和SO3中

ACD可逆反应1、定义:在相同条件下能同时向正、反两个方向进行的化学反应称为可逆反应。

2、特点:

(1)正反应和逆反应发生的条件相同。(如果对反应体系施加影响化学反应速率的措施,正反应的速率和逆反应速率都受影响)

(2)各反应物、生成物共同存在。(任何一种物质的转化率都小于1,任何一种物质的存在量都大于0)

( 3)能量类型的转化互逆。(如果正反应是放热反应,则逆反应是吸热反应)回顾与总结3二、化学反应限度 当可逆反应的正向反应速率与逆向反应速率相等时,反应物与生成物的浓度就不再改变,我们就说这一反应达到了“限度”。这种化学反应状态常被称为化学平衡状态,简称“化学平衡”。化学平衡状态的特征a.逆:可逆反应b.等:V正=V逆c.动: V正=V逆≠0,即是一个动态平衡d.定:平衡混合物中各组分的百分含量一定e.变:条件改变,平衡改变,直到建立新的平衡化学平衡的判断依据和方法a. V正=V逆

b.反应混合物中各组分的浓度保持不变A、1个N≡N键断裂的同时,有3个H-H键形成 B、 1个N≡N键断裂的同时,有3个H-H键断裂C、 1个N≡N键断裂的同时,有6个N-H键形成 D、 1个N≡N键断裂的同时,有6个N-H键断裂 练习3、下列那种说法可以证明反应:

N2+3H2 2NH3已达到平衡状态

( )ADA、C生成的速率与分解的速率相等B、A、B、C的浓度不在发生变化C、单位时间内,生成nmolA,同时生成

3nmolBD、A、B、C的分子数之比为1:3:2A、B练习4、在一定温度下,可逆反应A+3B

2C达到平衡状态的标志是( )1.物质发生化学变化的实质:

物质发生化学变化的过程,实质上就是旧的化学键断裂和新的化学键形成过程。

断开化学键:吸收能量 形成化学键:放出能量 (吸收能量)旧分子旧键拆开 原子(放出能量)新分子结合新键

回顾与总结41、放热反应: ⑴大多数化合反应

⑵燃烧反应

⑶酸碱中和反应

⑷金属与酸反应三、常见的放热反应与吸热反应2、吸热反应:⑴大多数分解反应.

⑵持续加热才能进行的反应, 如

C+CO2=2CO

H2+CuO=Cu+H2O

Ca(OH)2+2NH4Cl=CaCl2+2NH3+2H2O

△△△2、热化学反应方程式1、表示化学反应放出或吸收的热量

2、使用热化学方程式注意的几点:

①要标明各物质的聚集状态:S(固)、l(液)、g(气)

②在恒压条件下,△H<0表示放热

△H>0表示吸热

③单位:KJ·mol-1

④化学方程式中各物质的化学计量数不表示分子个数,只表示物质的量,可用整数或分数表示练习5:拆开1mol H—H键,1mol N—H键,1mol N≡N键分别需要吸收的能量436kJ,391kJ,946kJ,

求:①1molN2气生成NH3需 热量 ,

②1molH2气生成NH3需 热量 。(不考虑可逆反应) 放出92KJ30.67kJ 放出练习6下列说法中正确的是( )

A、需要加热方能发生的反应一定是吸热反应

B、放热的反应在常温下一定很容易发生

C、反应是放热还是吸热,必须看反应物和生成物所具有的总能量的相对大小

D、吸热反应在一定的条件下也能发生CD7. 在25℃、101 kPa下,1 g甲醇燃烧生成CO2和液态水时放热22.68 kJ,下列热化学方程式正确的是

2CH3OH?l?+3O2?g?=2CO2?g?+4H2O?l?;

?H=+725.8 kJ / mol

B. 2CH3OH?l?+3O2?g?=2CO2?g?+4H2O?l?;

?H=-1452 kJ / mol

C. 2CH3OH?l?+3O2?g?=2CO2?g?+4H2O?l?;

?H=-725.8 kJ / mol

D. 2CH3OH?l?+3O2?g?=2CO2?g?+4H2O?l?;

?H=+1452 kJ / molB铅蓄电池回顾与总结6放电过程总反应:Pb+PbO2+2H2SO4=2PbSO4+2H2O Pb + SO42- -2e- =PbSO4 正极:PbO2 + 4H++SO42-+2e- =2PbSO4 +2H2O 氧化反应 还原反应负极:①放电过程:原电池原电池电解池正极 负极电极名称阳极 阴极电极确定由电极材料决定,较活泼的是负极,较不活泼的是正极接电源正极为阳极,

接电源负极为阴极电子流向负极流出经导线流入正极由电源负极流入阴极, 再由阳极流回正极电极反应 性 质负极----氧化反应 正极----还原反应阳极----氧化反应 阴极----还原反应能量转变化学能转成电能电能转为化学能装置特点无外接电源有外接直流电源有外接直流电源相似之处均能发生氧化还原反应,且同一装置中两个电极上的电子得失总数相等普通锌锰电池碱性电池 1、锌锰干电池负极正极电池总反应:(Zn):

Zn – 2e- = Zn2+(MnO2和C):2MnO2+2H2O+2e-==2MnO(OH)+2OH-Zn+2NH4Cl+2MnO2==Zn(NH3)2Cl2+2MnO(OH)回顾与总结74、微型纽扣电池在现代生活中有广泛应用。有一种银锌电池,其电极分别是Ag2O和Zn,电解质溶液为KOH,电极反应式为:

Zn+2OH-_e-=ZnO+H2O

Ag2O+H2O+2e-=2Ag+2OH-

根据上述反应式,判断下列叙述正确的

A.在使用过程中,电池负极区溶液的pH减小

B.使用过程中,电子由Ag2O极经外电路流向Zn极

C. Zn是负极, Ag2O是正极

D. Zn电极发生还原反应,Ag2O电极发生氧化反应AC碱性电池具有容量大、放电电流大的特点,因而得到广泛应用。锰碱性电池以氢氧化钾溶液为电解液,电池总反应式为

Zn(s)+2MnO2(s)+H2O(l)=Zn(OH)2(s)+Mn2O3(s)

下列说法错误的是( )

A.电池工作时锌失去电子

B.电池正极的电极反应式为

2MnO2(s)+H2O(l)+2e-=Mn2O3(s)+2OH-(aq)

C.电池工作时电子由正极通过外电路流向负极

D.外电路中每通过0.2mol电子,锌的质量理论上减少6.5gC练习8思考试比较电解饱和食盐水与电解熔融氯化钠的异同回顾与总结8某原电池的总反应是Zn+Cu2+= Zn2+ + Cu,该原电池的正确组成是 ( )

A B C D

正极 Zn Cu Zn Cu

负极 Cu Zn Cu Zn

电解质溶液 CuCl2 CuCl2 ZnCl2 ZnCl2B练习9:[练习]下图各装置中,溶液均为稀硫酸,不能构成原电池的是( )把A、B、C、D四块金属泡在稀H2SO4中,用导线两两相连可以组成各种原电池。若A、B相连时,A为负极;C、D相连,D上有气泡逸出;A、C相连时A极减轻;B、D相连,B为正极。则四种金属的活泼性顺序由大到小排列为( )A. A>C>D>B B. A>C>B>D C. B>D>C>A D. A>B>C>D

复习P50页:回顾与总结1、定义: 化学反应速率是用表示化学反应快慢的物理量。通常是用单位时间内反应物浓度的减小或生成物浓度的增加来表示。2、表示方法:mol/(L·min)或mol/(L·s)3、单位:mA(g)+nB(g) = pC(g)+qD(g)

υ(A): υ(B): υ(C): υ(D) = m : n : p : q4、计算:法1:定义法

法2:根据化学方程式计算回顾与总结1 练习:反应 A + 3B = 2C + 2D 在四种不同条件下的反应速率为:

(1)v(A)=0.3mol/L·s (2)v(B)=0.6mol/L·s (3)v(C)=0.4mol/L·s (4)v(D)=0.45mol/L·s

则该反应速率的快慢顺序为—————————。(1)>(4)>(2)=(3) 比较反应的快慢,应取同一参照物练习2:反应N2+3H2 ? 2NH3,在2 L的密闭容器中发生,5 min内NH3的质量增加了1.7 g,求υ(NH3)、υ(H2)和υ(N2)。练习1:已知反应2SO2+O2 ? 2SO3在10 L的密闭容器中进行,半分钟后,测得SO3的物质的量增加了0.5 mol,求SO3的平均反应速率。V (NH3) = 0.01mol·(L·min)-1

V (H2) = 0.015mol·(L·min )-1 V (N2) = 0.005mol·(L·min )-1 解:

0.5 mol

= ——————= 0.1 mol·(L·min)-1

10 L×0.5 min5、影响化学反应速率的因素①、温度影响:其它条件不变时,升高温度,可以增大反应速率;降低温度,可以减小反应速率。②、催化剂影响是:催化剂能够改变化学反应速率影响化学反应速率的还有反应物接触面积、固体颗粒的大小等③、浓度影响是:其它条件不变时,反应物的浓度越大,反应速率越大。 1、内因:反应物本身的性质

2、外因: 回顾与总结22、下列四种X溶液,均能跟盐酸反应,其中反应最快的是( )

A.10℃ 20 mL 3mol/L的X溶液 B.20℃ 30 mL 2molL的X溶液 C.20℃ 10 mL 4mol/L的X溶液 D.10℃ 10 mL 2mol/L的X溶液1、用铁片与稀硫酸反应制取氢气时,下列措施不能使反应速率加快的是( )A.不用稀硫酸,改用98%浓硫酸 B.加热

C.滴加少量CuSO4溶液 D.不用铁片,改用铁粉3、对于可逆反应2SO2+O2 2SO3,在混合气体中充入一定量的18O2,足够长的时间后,18O原子( )

A.只存在于O2中 B.只存在于O2和SO3中

C. 只存在于O2和SO2中 D. 存在于O2、SO2和SO3中

ACD可逆反应1、定义:在相同条件下能同时向正、反两个方向进行的化学反应称为可逆反应。

2、特点:

(1)正反应和逆反应发生的条件相同。(如果对反应体系施加影响化学反应速率的措施,正反应的速率和逆反应速率都受影响)

(2)各反应物、生成物共同存在。(任何一种物质的转化率都小于1,任何一种物质的存在量都大于0)

( 3)能量类型的转化互逆。(如果正反应是放热反应,则逆反应是吸热反应)回顾与总结3二、化学反应限度 当可逆反应的正向反应速率与逆向反应速率相等时,反应物与生成物的浓度就不再改变,我们就说这一反应达到了“限度”。这种化学反应状态常被称为化学平衡状态,简称“化学平衡”。化学平衡状态的特征a.逆:可逆反应b.等:V正=V逆c.动: V正=V逆≠0,即是一个动态平衡d.定:平衡混合物中各组分的百分含量一定e.变:条件改变,平衡改变,直到建立新的平衡化学平衡的判断依据和方法a. V正=V逆

b.反应混合物中各组分的浓度保持不变A、1个N≡N键断裂的同时,有3个H-H键形成 B、 1个N≡N键断裂的同时,有3个H-H键断裂C、 1个N≡N键断裂的同时,有6个N-H键形成 D、 1个N≡N键断裂的同时,有6个N-H键断裂 练习3、下列那种说法可以证明反应:

N2+3H2 2NH3已达到平衡状态

( )ADA、C生成的速率与分解的速率相等B、A、B、C的浓度不在发生变化C、单位时间内,生成nmolA,同时生成

3nmolBD、A、B、C的分子数之比为1:3:2A、B练习4、在一定温度下,可逆反应A+3B

2C达到平衡状态的标志是( )1.物质发生化学变化的实质:

物质发生化学变化的过程,实质上就是旧的化学键断裂和新的化学键形成过程。

断开化学键:吸收能量 形成化学键:放出能量 (吸收能量)旧分子旧键拆开 原子(放出能量)新分子结合新键

回顾与总结41、放热反应: ⑴大多数化合反应

⑵燃烧反应

⑶酸碱中和反应

⑷金属与酸反应三、常见的放热反应与吸热反应2、吸热反应:⑴大多数分解反应.

⑵持续加热才能进行的反应, 如

C+CO2=2CO

H2+CuO=Cu+H2O

Ca(OH)2+2NH4Cl=CaCl2+2NH3+2H2O

△△△2、热化学反应方程式1、表示化学反应放出或吸收的热量

2、使用热化学方程式注意的几点:

①要标明各物质的聚集状态:S(固)、l(液)、g(气)

②在恒压条件下,△H<0表示放热

△H>0表示吸热

③单位:KJ·mol-1

④化学方程式中各物质的化学计量数不表示分子个数,只表示物质的量,可用整数或分数表示练习5:拆开1mol H—H键,1mol N—H键,1mol N≡N键分别需要吸收的能量436kJ,391kJ,946kJ,

求:①1molN2气生成NH3需 热量 ,

②1molH2气生成NH3需 热量 。(不考虑可逆反应) 放出92KJ30.67kJ 放出练习6下列说法中正确的是( )

A、需要加热方能发生的反应一定是吸热反应

B、放热的反应在常温下一定很容易发生

C、反应是放热还是吸热,必须看反应物和生成物所具有的总能量的相对大小

D、吸热反应在一定的条件下也能发生CD7. 在25℃、101 kPa下,1 g甲醇燃烧生成CO2和液态水时放热22.68 kJ,下列热化学方程式正确的是

2CH3OH?l?+3O2?g?=2CO2?g?+4H2O?l?;

?H=+725.8 kJ / mol

B. 2CH3OH?l?+3O2?g?=2CO2?g?+4H2O?l?;

?H=-1452 kJ / mol

C. 2CH3OH?l?+3O2?g?=2CO2?g?+4H2O?l?;

?H=-725.8 kJ / mol

D. 2CH3OH?l?+3O2?g?=2CO2?g?+4H2O?l?;

?H=+1452 kJ / molB铅蓄电池回顾与总结6放电过程总反应:Pb+PbO2+2H2SO4=2PbSO4+2H2O Pb + SO42- -2e- =PbSO4 正极:PbO2 + 4H++SO42-+2e- =2PbSO4 +2H2O 氧化反应 还原反应负极:①放电过程:原电池原电池电解池正极 负极电极名称阳极 阴极电极确定由电极材料决定,较活泼的是负极,较不活泼的是正极接电源正极为阳极,

接电源负极为阴极电子流向负极流出经导线流入正极由电源负极流入阴极, 再由阳极流回正极电极反应 性 质负极----氧化反应 正极----还原反应阳极----氧化反应 阴极----还原反应能量转变化学能转成电能电能转为化学能装置特点无外接电源有外接直流电源有外接直流电源相似之处均能发生氧化还原反应,且同一装置中两个电极上的电子得失总数相等普通锌锰电池碱性电池 1、锌锰干电池负极正极电池总反应:(Zn):

Zn – 2e- = Zn2+(MnO2和C):2MnO2+2H2O+2e-==2MnO(OH)+2OH-Zn+2NH4Cl+2MnO2==Zn(NH3)2Cl2+2MnO(OH)回顾与总结74、微型纽扣电池在现代生活中有广泛应用。有一种银锌电池,其电极分别是Ag2O和Zn,电解质溶液为KOH,电极反应式为:

Zn+2OH-_e-=ZnO+H2O

Ag2O+H2O+2e-=2Ag+2OH-

根据上述反应式,判断下列叙述正确的

A.在使用过程中,电池负极区溶液的pH减小

B.使用过程中,电子由Ag2O极经外电路流向Zn极

C. Zn是负极, Ag2O是正极

D. Zn电极发生还原反应,Ag2O电极发生氧化反应AC碱性电池具有容量大、放电电流大的特点,因而得到广泛应用。锰碱性电池以氢氧化钾溶液为电解液,电池总反应式为

Zn(s)+2MnO2(s)+H2O(l)=Zn(OH)2(s)+Mn2O3(s)

下列说法错误的是( )

A.电池工作时锌失去电子

B.电池正极的电极反应式为

2MnO2(s)+H2O(l)+2e-=Mn2O3(s)+2OH-(aq)

C.电池工作时电子由正极通过外电路流向负极

D.外电路中每通过0.2mol电子,锌的质量理论上减少6.5gC练习8思考试比较电解饱和食盐水与电解熔融氯化钠的异同回顾与总结8某原电池的总反应是Zn+Cu2+= Zn2+ + Cu,该原电池的正确组成是 ( )

A B C D

正极 Zn Cu Zn Cu

负极 Cu Zn Cu Zn

电解质溶液 CuCl2 CuCl2 ZnCl2 ZnCl2B练习9:[练习]下图各装置中,溶液均为稀硫酸,不能构成原电池的是( )把A、B、C、D四块金属泡在稀H2SO4中,用导线两两相连可以组成各种原电池。若A、B相连时,A为负极;C、D相连,D上有气泡逸出;A、C相连时A极减轻;B、D相连,B为正极。则四种金属的活泼性顺序由大到小排列为( )A. A>C>D>B B. A>C>B>D C. B>D>C>A D. A>B>C>D