粤教版高中语文选修“唐宋散文选读”第一单元第1课《小石城山记》优质课件(35张)

文档属性

| 名称 | 粤教版高中语文选修“唐宋散文选读”第一单元第1课《小石城山记》优质课件(35张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 520.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-12-15 21:41:58 | ||

图片预览

文档简介

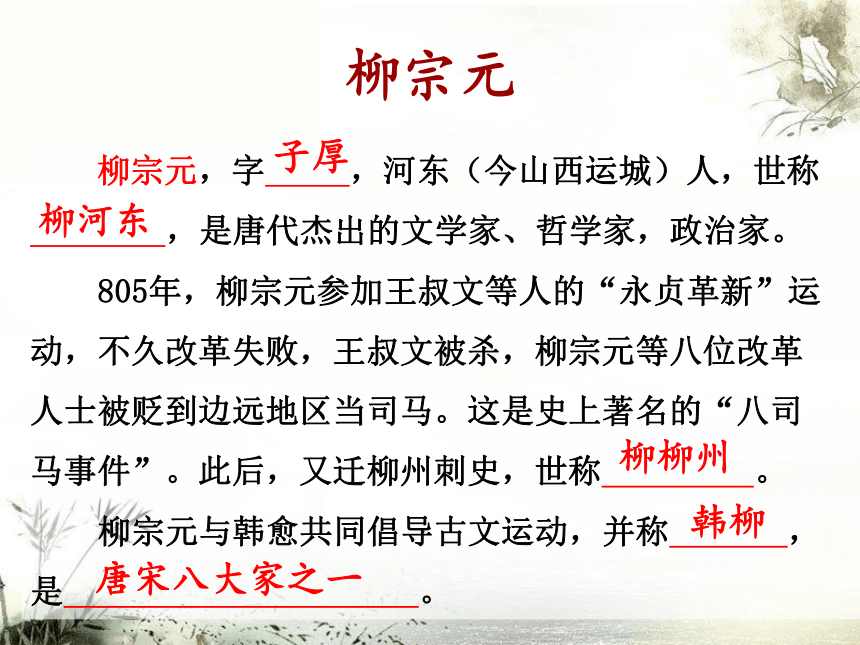

课件35张PPT。 语文选修2《唐宋散文选读》小石城山记柳宗元柳宗元 柳宗元,字 ,河东(今山西运城)人,世称

,是唐代杰出的文学家、哲学家,政治家。

805年,柳宗元参加王叔文等人的“永贞革新”运

动,不久改革失败,王叔文被杀,柳宗元等八位改革

人士被贬到边远地区当司马。这是史上著名的“八司

马事件”。此后,又迁柳州刺史,世称 。

柳宗元与韩愈共同倡导古文运动,并称 ,

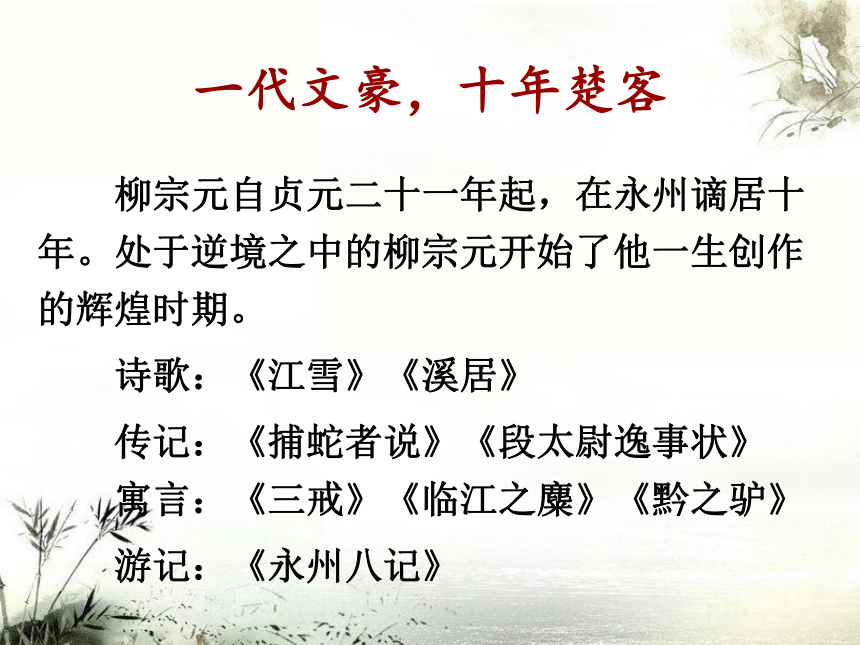

是 。子厚柳河东柳柳州韩柳唐宋八大家之一一代文豪,十年楚客 柳宗元自贞元二十一年起,在永州谪居十年。处于逆境之中的柳宗元开始了他一生创作的辉煌时期。

诗歌:《江雪》《溪居》

传记:《捕蛇者说》《段太尉逸事状》 寓言:《三戒》《临江之麋》《黔之驴》

游记:《永州八记》《始得西山宴游记》《钴鉧潭记》

《钴鉧潭西小丘记》《至小丘西小石潭记》

《袁家渴记》《石渠记》

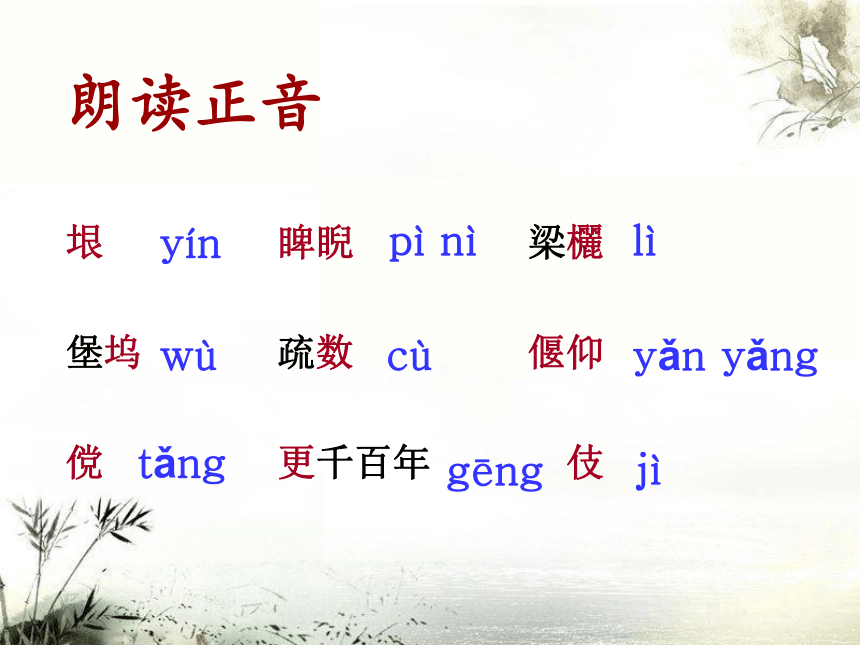

《石涧记》《小石城山记》“永州八记”垠 睥睨 梁欐

堡坞 疏数 偃仰

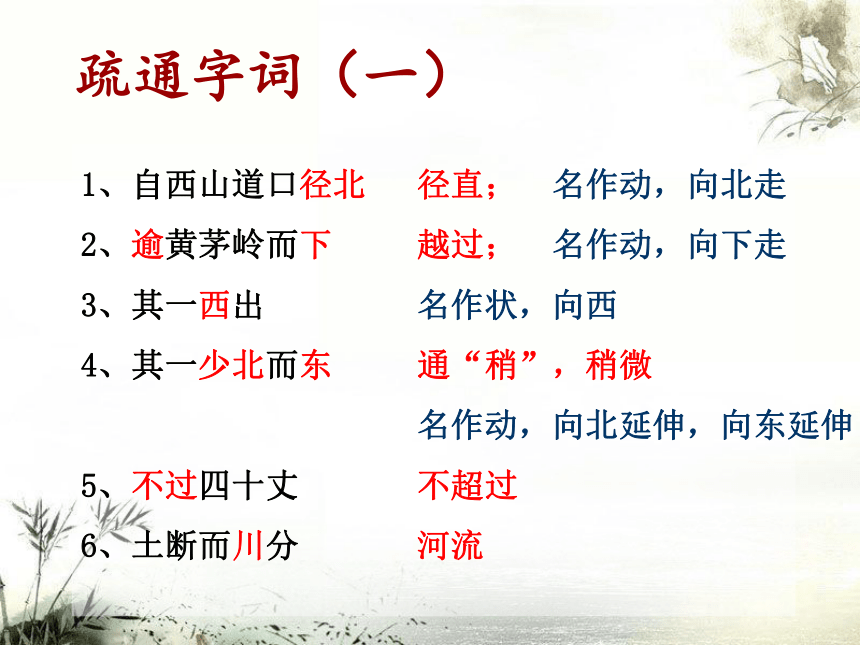

傥 更千百年 伎yínpì nì lìcù wùyǎn yǎng tǎng朗读正音gēng jì1、自西山道口径北

2、逾黄茅岭而下

3、其一西出

4、其一少北而东

5、不过四十丈

6、土断而川分疏通字词(一)径直; 名作动,向北走

越过; 名作动,向下走

名作状,向西

通“稍”,稍微

名作动,向北延伸,向东延伸

不超过

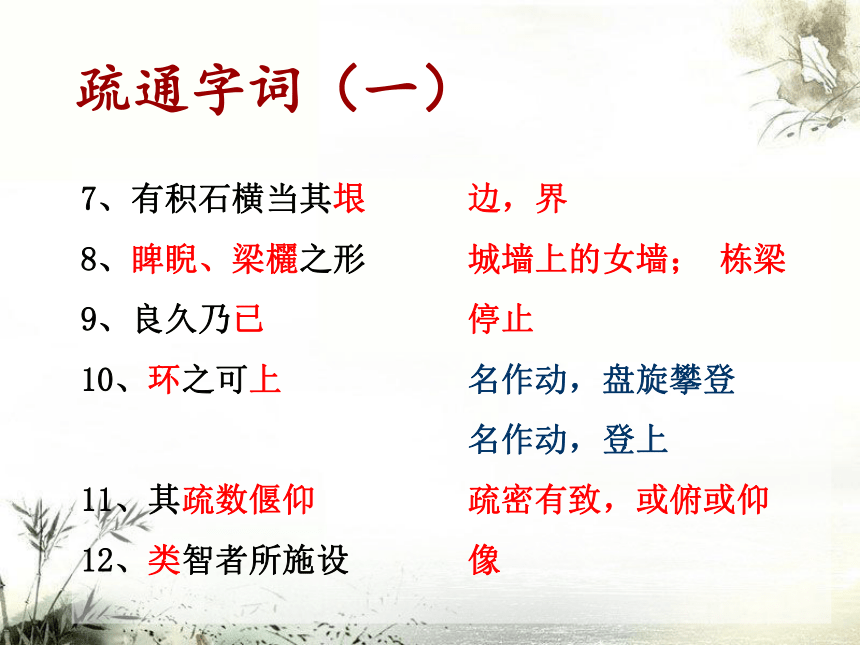

河流7、有积石横当其垠

8、睥睨、梁欐之形

9、良久乃已

10、环之可上

11、其疏数偃仰

12、类智者所施设 边,界

城墙上的女墙; 栋梁

停止

名作动,盘旋攀登

名作动,登上

疏密有致,或俯或仰

像疏通字词(一)1、逾黄茅岭而下

2、其一少北而东

3、土断而川分

4、无土壤而生嘉树美箭

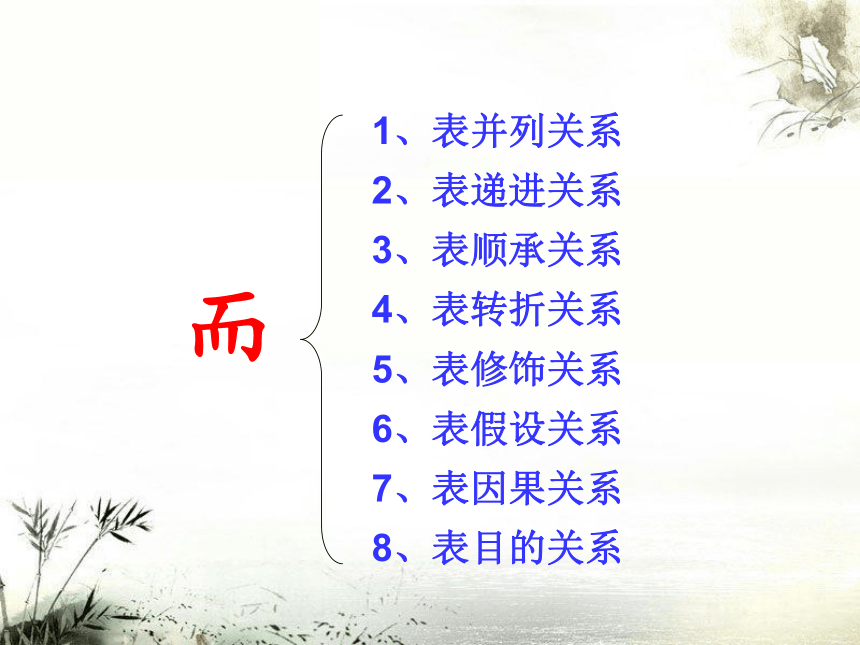

5、益奇而坚译:越过黄茅岭向下走。译:另一条稍稍向北延伸再折向东。译:地层断裂,被一条河流分开。译:山石上没有土壤,却生长着优美的树木和竹子。译:格外地显得奇特而坚实。虚词“而”而1、表并列关系

2、表递进关系

3、表顺承关系

4、表转折关系

5、表修饰关系

6、表假设关系

7、表因果关系

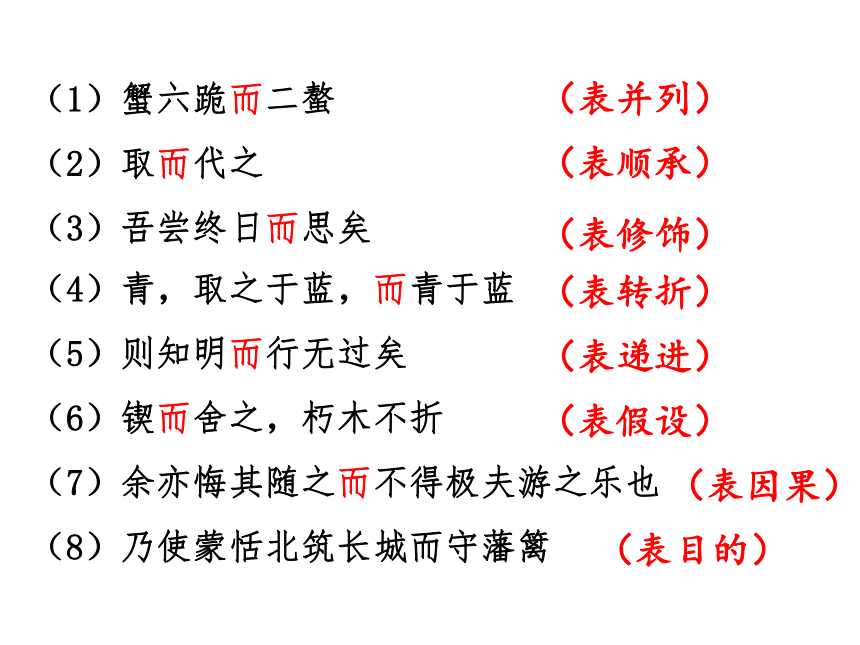

8、表目的关系(1)蟹六跪而二螯

(2)取而代之

(3)吾尝终日而思矣

(4)青,取之于蓝,而青于蓝

(5)则知明而行无过矣

(6)锲而舍之,朽木不折

(7)余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

(8)乃使蒙恬北筑长城而守藩篱(表并列)(表顺承)(表修饰)(表转折)(表假设)(表递进)(表因果)(表目的)(二)通“尔”,用作代词,译为你,你的。

妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。”?

(三)通“如”:好像,如同。?

军惊而坏都舍。

【而已】放在句末,相当于“罢了”。?

闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

【而后】才,方才。?

①臣鞠躬尽瘁,死而后已。?

②三月而后成。 1、小石城山之景有什么特点?2、小石城山之“奇”表现在哪些方面?整体感知3、面对如此奇景,作者发出什么感叹? 景物描写山石:横当其垠。其疏数偃仰,类智者所施设。( )

土堡:其上为睥睨、梁欐之形,其旁出堡坞,有若门焉。( )

山洞:窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响激越,良久乃已。( )

树竹:嘉树美箭,益奇而坚。( )形态美、奇形象美有情趣,声音之美简洁,生动1、及是,愈以为诚有

2、又怪其不为之中州

3、列是夷狄

4、更千百年不得一售其伎

5、神者傥不宜如是

6、慰夫贤而辱于此者到了这里;确实

意动用法

放置;偏僻荒远之地

通“技”,技艺,美景

倘,或者

屈辱,贬谪疏通字词(二)①又怪其不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎,是固劳而无用。②其气之灵,不为伟人,而独为是物,故楚之南少人而多石。译文:(我)又感到奇怪,神灵不在中原地区创造这样的美景,而将它放在偏僻荒远之地,经历了千百年而不能展示它的美景,这实在是劳而无功啊。译文:这山川的灵气不能孕育伟大的人物却唯独造就了这些奇妙景致,因此楚地之南人才少而怪石多。”翻译合作探究1、作者为什么会怀疑“造物者有无”?2、“又怪其不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎,是固劳而无用。”似在说物,其实质要表达什么?你认为作者是否在影射自己?(1)质疑“造物者有无”是对小石城山的被

冷落深表惋惜和不平。

(2)表面上是为小石城山叫屈,实则借题发

挥,影射自己。作者为自己叫屈,表达了因遭贬而怀才不遇的愤懑之情,流露出渴求摆脱现状以施展才能的心态。象征柳宗元遭贬怀才不遇的处境。1、分析本文采用的是什么写法?3、小石城山上的幽景奇石象征着什么? 象征柳宗元有经邦济世之才。2、小石城山被冷落象征着什么?象征手法。写作手法 本文以凝练而生动的语言,描述了小石城山的奇观异景,并借以抒发了自己被贬于荒远之地,不能施展才能和抱负的愤懑之情。文章主旨贬官文化 余秋雨先生曾经在《文化苦旅》中说“中国文化中极其夺目的一个部分可称之为‘贬官文化’。随之而来,许多文化遗迹也就是贬官行迹。贬官失了宠,摔了跤,孤零零的,悲剧意识也就爬上了心头;贬到了外头,这里走走,那里看看,只好与山水亲热。这一来,文章有了,诗词也有了,而且往往写得不坏。” 古代被贬的著名文人

唐代:韩愈、柳宗元、

刘禹锡、白居易

宋代:欧阳修、苏轼、范仲淹 拓展练习

阅读下文找出表明作者心境的语句。比较分析两文的情感的不同之处以及它们与相应的景物关系。 始得西山宴游记

[唐] 柳宗元

自余为僇人,居是州,恒惴栗。其隙也,则施施而行,漫漫而游。日与其徒上高山,入深林,穷回溪,幽泉怪石,无远不到。到则披草而坐,倾壶而醉。醉则相枕以卧,卧而梦。意有所极,梦亦同趣。觉而起,起而归。以为凡是州之山水有异态者,皆我有也。而未始知西山之怪特。。 自从我成了被贬受辱的人,居住在这个州里,经常惊恐不安。在那空闲的时候,就缓步地行走,漫无目的地游历,天天与我的同事、朋友上高山,入深林,走遍迂回曲折的溪流。凡是有幽泉怪石的地方,无论多远没有不到的;一到就拨开茅草坐下,倒出壶里的酒来尽情喝醉;醉了就互相枕着睡觉,睡着了作起梦来,心中想到哪里,梦也做到那里;醒来后即起来,起来后即回家。以为凡是这个州的山水有奇异姿态的,都为我所拥有、欣赏了,但未曾知道西山的怪异独特。 今年九月二十八日,因坐法华西亭,望西山,始指异之。遂命仆人过湘江,缘染溪, 斫榛莽,焚茅茷,穷山之高而止。攀援而登,箕踞而遨,则凡数州之土壤,皆在 衽席之下。其高下之势,岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐;萦青 缭白,外与天际,四望如一。然后知是山之特出,不与培 为类。悠悠乎与灏气俱,而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。引觞满酌,颓然就醉,不知日之 入,苍然暮色,自远而至,至无所见,而犹不欲归。心凝形释,与万化冥合。然后知吾 向之未始游,游于是乎始,故为之文以志。是岁元和四年也。塿 今年九月二十八日,因为坐在法华西亭,瞭望西山,才开始指点着它并称道它的奇异。于是命令仆人,渡过湘江,沿着染溪,砍伐丛生的草木,焚烧茂密的茅草,直至山的高处才停止。然后,我们攀援着登上山去,伸开两腿坐下,观赏风景,只见所有永州的土地,都在自己的坐垫下面。它们高高下下的形势:山峰高耸,山谷凹陷,有的象小土堆,有的象洞穴;千里内外的景物近在眼前,种种景物聚集、缩拢在一块,没有能够逃离、隐藏在视线之外的;青山白水互相缠绕,视野之外的景物与高天相连,向四面眺望都是一样。然后知道这座山的卓然耸立,不与小丘同类。心神无穷无尽地与天地间的大气融合,没有谁知道它们的边界;无边无际,与大自然游玩,不知道它们的尽头。拿起酒杯来倒满酒,醉得身子倾倒,不知道太阳落山了。昏暗的夜色,从远处来临,来了就什么也看不见了,但还不想回家。心神凝住了,形体消散了,与万物暗暗地融合为一体。然后才知道我以前的游览不能算做游览,真正的游览从这一次才开始。所以为这次游览写了篇文章作为记述。这年,是元和四年。自余为僇人,居是州,恒惴栗。 ??自从我成了被贬受辱的人(为,动词,成为;僇通“戮”,刑辱) ,居住在这个州里,经常惊恐发抖。 ??其隙也,则施施而行,漫漫而游。 在那空闲的时候,就缓步地行走,漫无目的地游历(而,连词,表修饰) 。 ?日与其徒上高山,?入深林,穷回溪; 天天与我的同事、朋友上高山(日,名词作状语,每天),入深林,走到迂回曲折的溪流的尽头(穷,形容词作动词,走到尽头) 。 ??幽泉怪石,无远不到。 ?凡是有幽泉怪石的地方,无论多远没有不到的; ?到则披草而坐,倾壶而醉,醉则更相枕以卧,卧而梦。 一到就拨开茅草坐下,倒出壶里的酒直到喝醉;醉了就互相枕着睡觉,睡着了就做起梦来(梦,名词作动词,做梦)。 ?意有所极,梦亦同趣。 心中想到哪里,梦也做到哪里。(极:到)(梦,名词,梦境,梦中) (趣通“趋”,往,赴) ?觉而起,起而归。 ?醒来后起来,起来后回家。 以为凡是州之山有异态者,皆我有也,而未始知西山之怪特。 ??认为凡是这个州有奇异姿态的山水(之,助词,的) ,都是我拥有的,但未曾知道西山的怪异独特(始,副词,曾经) 。 今年九月二十八日,因坐法华西亭,望西山,始指异之。 ??今年九月二十八日,因为坐在法华西亭,眺望西山,才开始指点着它并称道(认为)它奇异(始,副词,才) (异,形容词的意动用法,以……异)(之,代词,它,指西山) 。 ?遂命仆人过湘江,缘染溪,?斫榛莽,焚茅茷,穷山之高而止。 ?于是命令仆人,渡过湘江,沿着染溪,砍伐丛生的草木,焚烧茂密的茅草,走到山的最高处才停止(穷,形容词用作动词,走到尽头;高,形容词用作名词,最高点、顶点)。 ?攀援而登,箕踞而遨,则凡数州之土壤,皆在衽席之下。 ??我们攀援着,登上山去,伸开两腿坐下(箕,名词作状语,像簸箕一样),观赏风景,那么所有州的土地,都在(自己的)坐垫的下面(之,助词,的) 。 ?其高下之势,岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐; 它们的高高下下的形势:山峰高耸,山谷凹陷,有的象小土堆,有的象洞穴;看似近在眼前的景物实则千里之外,聚集、缩拢在一块,没有能够逃离、隐藏的; ?萦青缭白,外与天际,四望如一。 ?青山白水互相缠绕(青,白,形容词用作名词,青山,白水),视野之外的景物与天相连,向四面眺望都是一样。 然后知是山之特立,不与培*(土娄)为类。 ?然后知道这座山的卓然耸立(之,助词,的) ,不与小土丘成为同类(为,动词,成为)。 ?悠悠乎与灏气俱,而莫得其涯; (心神)无穷无尽地与(天地间的)大气融合,没有谁知道它们的边界; ??洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。 ?无边无际,与大自然游玩,不知道它们的尽头(穷,名词,尽头) 。 ??引觞满酌,颓然就醉,不知日之入,苍然暮色,自远而至,至无所见,而犹不欲归。 拿起酒杯来倒满酒,喝醉得身子倾倒(颓然,古义:文中指身子倾倒、跌倒的样子;今义:形容败兴的样子),不知道太阳落山了。昏暗的晚色(之,助词,主谓之间取消句子独立性) ,从远处来临(远,形容词用作名词,远处) ,来了就什么也看不见了,但还不想回家。 是岁元和四年也。 ???这年,是元和四年。 心神凝住了,形体消散了,与万物暗暗地融合为一体。然后才知道我以前不曾游览(向,从前,往昔)(之,助词,主谓之间取消句子独立性),(真正的)游览从这一次才开始(始,动词,开始)。所以为了这次游览写了篇文章来记述(之,代词,它,指游西山这件事) (文,名词用作动词,写作文章)。 心凝形释,与万化冥合。然后知吾?向之未始游,游于是乎始,故为之文以志。 表现作者心境的语句有:

一、自余为僇人,居是州,恒惴栗。

二、望西山,始指异之。

三、然后知是山之特立,不与培塿为类。

四、心凝形释,与万化冥合。两文情感的不同之处:

1、前文含蓄、形象,借小石城山来表明心迹;后文直白和含蓄结合。

2、前文单一;后文有层次变化。

,是唐代杰出的文学家、哲学家,政治家。

805年,柳宗元参加王叔文等人的“永贞革新”运

动,不久改革失败,王叔文被杀,柳宗元等八位改革

人士被贬到边远地区当司马。这是史上著名的“八司

马事件”。此后,又迁柳州刺史,世称 。

柳宗元与韩愈共同倡导古文运动,并称 ,

是 。子厚柳河东柳柳州韩柳唐宋八大家之一一代文豪,十年楚客 柳宗元自贞元二十一年起,在永州谪居十年。处于逆境之中的柳宗元开始了他一生创作的辉煌时期。

诗歌:《江雪》《溪居》

传记:《捕蛇者说》《段太尉逸事状》 寓言:《三戒》《临江之麋》《黔之驴》

游记:《永州八记》《始得西山宴游记》《钴鉧潭记》

《钴鉧潭西小丘记》《至小丘西小石潭记》

《袁家渴记》《石渠记》

《石涧记》《小石城山记》“永州八记”垠 睥睨 梁欐

堡坞 疏数 偃仰

傥 更千百年 伎yínpì nì lìcù wùyǎn yǎng tǎng朗读正音gēng jì1、自西山道口径北

2、逾黄茅岭而下

3、其一西出

4、其一少北而东

5、不过四十丈

6、土断而川分疏通字词(一)径直; 名作动,向北走

越过; 名作动,向下走

名作状,向西

通“稍”,稍微

名作动,向北延伸,向东延伸

不超过

河流7、有积石横当其垠

8、睥睨、梁欐之形

9、良久乃已

10、环之可上

11、其疏数偃仰

12、类智者所施设 边,界

城墙上的女墙; 栋梁

停止

名作动,盘旋攀登

名作动,登上

疏密有致,或俯或仰

像疏通字词(一)1、逾黄茅岭而下

2、其一少北而东

3、土断而川分

4、无土壤而生嘉树美箭

5、益奇而坚译:越过黄茅岭向下走。译:另一条稍稍向北延伸再折向东。译:地层断裂,被一条河流分开。译:山石上没有土壤,却生长着优美的树木和竹子。译:格外地显得奇特而坚实。虚词“而”而1、表并列关系

2、表递进关系

3、表顺承关系

4、表转折关系

5、表修饰关系

6、表假设关系

7、表因果关系

8、表目的关系(1)蟹六跪而二螯

(2)取而代之

(3)吾尝终日而思矣

(4)青,取之于蓝,而青于蓝

(5)则知明而行无过矣

(6)锲而舍之,朽木不折

(7)余亦悔其随之而不得极夫游之乐也

(8)乃使蒙恬北筑长城而守藩篱(表并列)(表顺承)(表修饰)(表转折)(表假设)(表递进)(表因果)(表目的)(二)通“尔”,用作代词,译为你,你的。

妪每谓余曰:“某所,而母立于兹。”?

(三)通“如”:好像,如同。?

军惊而坏都舍。

【而已】放在句末,相当于“罢了”。?

闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

【而后】才,方才。?

①臣鞠躬尽瘁,死而后已。?

②三月而后成。 1、小石城山之景有什么特点?2、小石城山之“奇”表现在哪些方面?整体感知3、面对如此奇景,作者发出什么感叹? 景物描写山石:横当其垠。其疏数偃仰,类智者所施设。( )

土堡:其上为睥睨、梁欐之形,其旁出堡坞,有若门焉。( )

山洞:窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响激越,良久乃已。( )

树竹:嘉树美箭,益奇而坚。( )形态美、奇形象美有情趣,声音之美简洁,生动1、及是,愈以为诚有

2、又怪其不为之中州

3、列是夷狄

4、更千百年不得一售其伎

5、神者傥不宜如是

6、慰夫贤而辱于此者到了这里;确实

意动用法

放置;偏僻荒远之地

通“技”,技艺,美景

倘,或者

屈辱,贬谪疏通字词(二)①又怪其不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎,是固劳而无用。②其气之灵,不为伟人,而独为是物,故楚之南少人而多石。译文:(我)又感到奇怪,神灵不在中原地区创造这样的美景,而将它放在偏僻荒远之地,经历了千百年而不能展示它的美景,这实在是劳而无功啊。译文:这山川的灵气不能孕育伟大的人物却唯独造就了这些奇妙景致,因此楚地之南人才少而怪石多。”翻译合作探究1、作者为什么会怀疑“造物者有无”?2、“又怪其不为之中州,而列是夷狄,更千百年不得一售其伎,是固劳而无用。”似在说物,其实质要表达什么?你认为作者是否在影射自己?(1)质疑“造物者有无”是对小石城山的被

冷落深表惋惜和不平。

(2)表面上是为小石城山叫屈,实则借题发

挥,影射自己。作者为自己叫屈,表达了因遭贬而怀才不遇的愤懑之情,流露出渴求摆脱现状以施展才能的心态。象征柳宗元遭贬怀才不遇的处境。1、分析本文采用的是什么写法?3、小石城山上的幽景奇石象征着什么? 象征柳宗元有经邦济世之才。2、小石城山被冷落象征着什么?象征手法。写作手法 本文以凝练而生动的语言,描述了小石城山的奇观异景,并借以抒发了自己被贬于荒远之地,不能施展才能和抱负的愤懑之情。文章主旨贬官文化 余秋雨先生曾经在《文化苦旅》中说“中国文化中极其夺目的一个部分可称之为‘贬官文化’。随之而来,许多文化遗迹也就是贬官行迹。贬官失了宠,摔了跤,孤零零的,悲剧意识也就爬上了心头;贬到了外头,这里走走,那里看看,只好与山水亲热。这一来,文章有了,诗词也有了,而且往往写得不坏。” 古代被贬的著名文人

唐代:韩愈、柳宗元、

刘禹锡、白居易

宋代:欧阳修、苏轼、范仲淹 拓展练习

阅读下文找出表明作者心境的语句。比较分析两文的情感的不同之处以及它们与相应的景物关系。 始得西山宴游记

[唐] 柳宗元

自余为僇人,居是州,恒惴栗。其隙也,则施施而行,漫漫而游。日与其徒上高山,入深林,穷回溪,幽泉怪石,无远不到。到则披草而坐,倾壶而醉。醉则相枕以卧,卧而梦。意有所极,梦亦同趣。觉而起,起而归。以为凡是州之山水有异态者,皆我有也。而未始知西山之怪特。。 自从我成了被贬受辱的人,居住在这个州里,经常惊恐不安。在那空闲的时候,就缓步地行走,漫无目的地游历,天天与我的同事、朋友上高山,入深林,走遍迂回曲折的溪流。凡是有幽泉怪石的地方,无论多远没有不到的;一到就拨开茅草坐下,倒出壶里的酒来尽情喝醉;醉了就互相枕着睡觉,睡着了作起梦来,心中想到哪里,梦也做到那里;醒来后即起来,起来后即回家。以为凡是这个州的山水有奇异姿态的,都为我所拥有、欣赏了,但未曾知道西山的怪异独特。 今年九月二十八日,因坐法华西亭,望西山,始指异之。遂命仆人过湘江,缘染溪, 斫榛莽,焚茅茷,穷山之高而止。攀援而登,箕踞而遨,则凡数州之土壤,皆在 衽席之下。其高下之势,岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐;萦青 缭白,外与天际,四望如一。然后知是山之特出,不与培 为类。悠悠乎与灏气俱,而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。引觞满酌,颓然就醉,不知日之 入,苍然暮色,自远而至,至无所见,而犹不欲归。心凝形释,与万化冥合。然后知吾 向之未始游,游于是乎始,故为之文以志。是岁元和四年也。塿 今年九月二十八日,因为坐在法华西亭,瞭望西山,才开始指点着它并称道它的奇异。于是命令仆人,渡过湘江,沿着染溪,砍伐丛生的草木,焚烧茂密的茅草,直至山的高处才停止。然后,我们攀援着登上山去,伸开两腿坐下,观赏风景,只见所有永州的土地,都在自己的坐垫下面。它们高高下下的形势:山峰高耸,山谷凹陷,有的象小土堆,有的象洞穴;千里内外的景物近在眼前,种种景物聚集、缩拢在一块,没有能够逃离、隐藏在视线之外的;青山白水互相缠绕,视野之外的景物与高天相连,向四面眺望都是一样。然后知道这座山的卓然耸立,不与小丘同类。心神无穷无尽地与天地间的大气融合,没有谁知道它们的边界;无边无际,与大自然游玩,不知道它们的尽头。拿起酒杯来倒满酒,醉得身子倾倒,不知道太阳落山了。昏暗的夜色,从远处来临,来了就什么也看不见了,但还不想回家。心神凝住了,形体消散了,与万物暗暗地融合为一体。然后才知道我以前的游览不能算做游览,真正的游览从这一次才开始。所以为这次游览写了篇文章作为记述。这年,是元和四年。自余为僇人,居是州,恒惴栗。 ??自从我成了被贬受辱的人(为,动词,成为;僇通“戮”,刑辱) ,居住在这个州里,经常惊恐发抖。 ??其隙也,则施施而行,漫漫而游。 在那空闲的时候,就缓步地行走,漫无目的地游历(而,连词,表修饰) 。 ?日与其徒上高山,?入深林,穷回溪; 天天与我的同事、朋友上高山(日,名词作状语,每天),入深林,走到迂回曲折的溪流的尽头(穷,形容词作动词,走到尽头) 。 ??幽泉怪石,无远不到。 ?凡是有幽泉怪石的地方,无论多远没有不到的; ?到则披草而坐,倾壶而醉,醉则更相枕以卧,卧而梦。 一到就拨开茅草坐下,倒出壶里的酒直到喝醉;醉了就互相枕着睡觉,睡着了就做起梦来(梦,名词作动词,做梦)。 ?意有所极,梦亦同趣。 心中想到哪里,梦也做到哪里。(极:到)(梦,名词,梦境,梦中) (趣通“趋”,往,赴) ?觉而起,起而归。 ?醒来后起来,起来后回家。 以为凡是州之山有异态者,皆我有也,而未始知西山之怪特。 ??认为凡是这个州有奇异姿态的山水(之,助词,的) ,都是我拥有的,但未曾知道西山的怪异独特(始,副词,曾经) 。 今年九月二十八日,因坐法华西亭,望西山,始指异之。 ??今年九月二十八日,因为坐在法华西亭,眺望西山,才开始指点着它并称道(认为)它奇异(始,副词,才) (异,形容词的意动用法,以……异)(之,代词,它,指西山) 。 ?遂命仆人过湘江,缘染溪,?斫榛莽,焚茅茷,穷山之高而止。 ?于是命令仆人,渡过湘江,沿着染溪,砍伐丛生的草木,焚烧茂密的茅草,走到山的最高处才停止(穷,形容词用作动词,走到尽头;高,形容词用作名词,最高点、顶点)。 ?攀援而登,箕踞而遨,则凡数州之土壤,皆在衽席之下。 ??我们攀援着,登上山去,伸开两腿坐下(箕,名词作状语,像簸箕一样),观赏风景,那么所有州的土地,都在(自己的)坐垫的下面(之,助词,的) 。 ?其高下之势,岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐; 它们的高高下下的形势:山峰高耸,山谷凹陷,有的象小土堆,有的象洞穴;看似近在眼前的景物实则千里之外,聚集、缩拢在一块,没有能够逃离、隐藏的; ?萦青缭白,外与天际,四望如一。 ?青山白水互相缠绕(青,白,形容词用作名词,青山,白水),视野之外的景物与天相连,向四面眺望都是一样。 然后知是山之特立,不与培*(土娄)为类。 ?然后知道这座山的卓然耸立(之,助词,的) ,不与小土丘成为同类(为,动词,成为)。 ?悠悠乎与灏气俱,而莫得其涯; (心神)无穷无尽地与(天地间的)大气融合,没有谁知道它们的边界; ??洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。 ?无边无际,与大自然游玩,不知道它们的尽头(穷,名词,尽头) 。 ??引觞满酌,颓然就醉,不知日之入,苍然暮色,自远而至,至无所见,而犹不欲归。 拿起酒杯来倒满酒,喝醉得身子倾倒(颓然,古义:文中指身子倾倒、跌倒的样子;今义:形容败兴的样子),不知道太阳落山了。昏暗的晚色(之,助词,主谓之间取消句子独立性) ,从远处来临(远,形容词用作名词,远处) ,来了就什么也看不见了,但还不想回家。 是岁元和四年也。 ???这年,是元和四年。 心神凝住了,形体消散了,与万物暗暗地融合为一体。然后才知道我以前不曾游览(向,从前,往昔)(之,助词,主谓之间取消句子独立性),(真正的)游览从这一次才开始(始,动词,开始)。所以为了这次游览写了篇文章来记述(之,代词,它,指游西山这件事) (文,名词用作动词,写作文章)。 心凝形释,与万化冥合。然后知吾?向之未始游,游于是乎始,故为之文以志。 表现作者心境的语句有:

一、自余为僇人,居是州,恒惴栗。

二、望西山,始指异之。

三、然后知是山之特立,不与培塿为类。

四、心凝形释,与万化冥合。两文情感的不同之处:

1、前文含蓄、形象,借小石城山来表明心迹;后文直白和含蓄结合。

2、前文单一;后文有层次变化。