第18课 从九一八事变到西安事变 说课课件(41张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课 从九一八事变到西安事变 说课课件(41张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 6.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-12-17 12:01:31 | ||

图片预览

文档简介

统编人教版八年级上册

第18课

从九一八事变到西安事变

第六单元 中华民族的抗日战争

CONTENTS

目录

教材分析

1

2

3

4

5

6

7

教学目标与重点难点

教学模式

教学方法

教学设计

板书设计

学情分析

教材分析

part

1

教材分析

本课是第六单元“中华民族的抗日战争”的开篇课,课文内容主要有三点,一是“九一八”事变,二是华北危机与一二·九运动,三是西安事变。本课从内容上具有承上启下的作用。承上指的是这一节课的教学内容时间上发生于1931年至1936年,在这期间,国共两党正在打内战,蒋介石对中央革命根据地发动“围剿”,特别是由于中共第五次反“围剿”失败,被迫长征,于1936年10月三大主力会宁会师,长征胜利结束;仍属土地革命时期。启下指的是本课的“九一八事变”,日本开始发动对中国的侵略战争,中日矛盾逐渐上升为主要矛盾,中国人民开始奋起抵抗,“西安事变”的和平解决,国共两党由内战走向和平,由分裂对峙走向合作抗日,所以这一节课也是抗日战争的开始。随着本节课内容的发展,中国历史进入了抗日战争时期。就为整个第四单元的学习打下基础。

学情分析

part

2

学情分析

八年级的学生,年龄在13-14岁,知识面比较宽,特别是在影视剧中对抗日战争有比丰富的感性认识,有利于知识的掌握。另一个方面,求知欲旺盛,追求自我意识;情感容易激动,正在形成叛逆心理。在教学过程中要特别注意尊重他们的话语权,把他们争强好胜的心理很好的引导到对知识的探究中来。

教学目标与

重点、难点

part

3

1、教学目标

知识与能力:了解日本侵略者制造的九一八事变的经过、结果使学生掌握基本的历史线索,认识日本帝国主义的侵略本质。了西安事变的经过,认识西安事变和平解决的历史意义。提高学生的历史理解能力。

过程与方法:播放歌曲《松花江上》,合唱《义勇军进行曲》,回顾历史事件的时代背景,激发学生真挚的爱国情感。通过对“中国共产党为什么主张和平解决西安事变”这一问题的讨论,是学生学会对历史事实进行合理的理解与判断。

情感态度与价值观:通过学习九一八事变的历史史实,使学生认识到九一八事变使中国陷入严重的民族危机,反抗日本帝国主义的侵略成为中华民族的历史责任,以此树立和培养学生的爱国主义精神和民族责任感。通过介绍西安事变的发生与和平解决,使学生感受张学良、杨虎城的爱国精神,认识共产党人以民族利益为重的博大胸襟。

2、重点、难点

重点:本课的重点是让学生掌握“九一八事变”的原因、经过和后果,西安事变的背景、经过、和平解决及其意义。

难点:让学生理解西安事变的和平解决及其意义。

教学模式

part

4

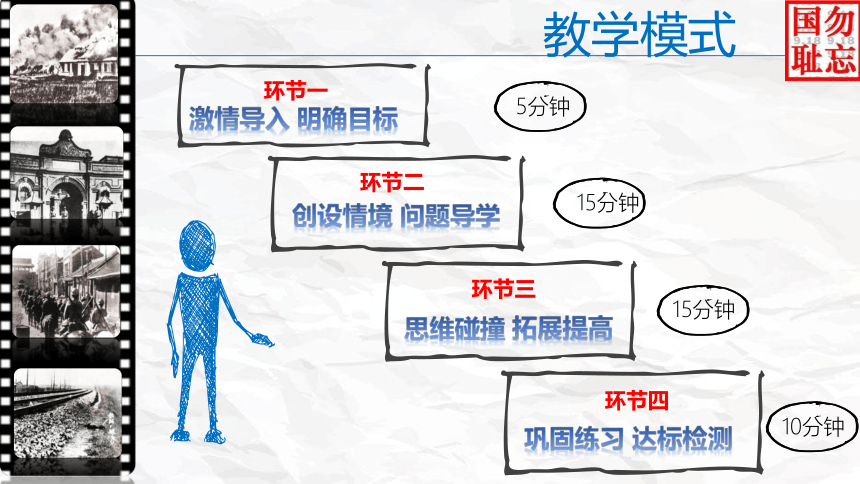

环节一

激情导入 明确目标

教学模式

巩固练习 达标检测

环节二

环节四

环节三

思维碰撞 拓展提高

创设情境 问题导学

5分钟

10分钟

15分钟

15分钟

教学方法

part

5

教学方法

总体设计是紧扣课标、突出历史学科的核心素养、启发思维、师生合作、课内外结合,充分发挥教师为主导,学生主体的地位,打造问题引领式的诱思课堂。具体有:

创设情景,引入时事资料(习总书记的讲话)、图片资料,再现情景,感知历史,扩展学习广度;

自主学习,引导学生阅读课本,在课本中获取关键信息,寻找问题的答案,提高自主学习能力;

设置问题,把两个子目的内容各自设计成几个相互关联的问题,难度逐步加深,启动学生由现象到本质的深入思考;

合作探究,引导、组织、鼓励学生与其它同学共同探讨解决问题,挖掘学习深度。

教学设计

part

6

一、九一八事变

14年抗战从何时开始的?

9.18事变到底是如何发生的?

环节一:激情导入 明确目标

今天,是一个值得世界人民永远纪念的日子。70年前的今天,中国人民经过长达14年艰苦卓绝的斗争,取得了中国人民抗日战争的伟大胜利,宣告了世界反法西斯战争的完全胜利,和平的阳光再次普照大地。

——2015年9月3日 习近平在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会上的讲话

学习目标

1.知道九一八事变的经过、结果以及东北人民的抗日斗争;

2.知道华北危机、一二·九运动以及西安事变;

3.分析理解西安事变的和平解决及意义

环节一:激情导入 明确目标

事变

名称 时间 地点 简单经过 结果

九一八事变

1931

年

9月

8日

沈阳

四个多月,东三省沦陷

一、九一八事变

两个步骤: ①制造

柳条湖事件;

②进攻北大营,

炮轰沈阳城。

环节二:创设情境 问题导学

探究一:日本为什么发动九一八事变?

材料一:“惟欲征服支那,必先征服满蒙,如欲征服世界,必先征服支那” ——明治维新后不久日本制定的大陆政策

材料二:“今天之满蒙地位……不仅在我国国防上,就在经济上,也可以说是我国的生命线。”

——1927年,田中义一提出了《田中奏折》

材料三:1929年--1933年的资本主义世界经济危机波及日本,促使其国内阶级矛盾尖锐,日本统治集团急于利用侵略中国东北的对外战争来摆脱国内的经济危机和政治危机。

材料四:1930年11月至1931年9月,国民政府集中重兵三次“围剿”红军,无心北顾。

一、九一八事变——原因

1.侵华是日本的既定国策

2.日本将中国东北视为生命线

3.1929—1933年资本主义经济危机,日本为摆脱危机加紧侵略中国

4.国共内战给日本侵华以可乘之机

环节二:创设情境 问题导学

为给侵略战争制造借口,欺骗世界舆论。另外,柳条湖距离东北军驻地北大营和东北重镇沈阳很近,便于日军在事件后迅速对这两个战略要地进行攻击。

探究二:为什么先制造柳条湖事件?

一、九一八事变——借口

环节二:创设情境 问题导学

无论日本军队此后如何在东北寻衅,我方应予不抵抗,力避冲突。

—1931年8月16日蒋介石给张学良密电

蒋介石推行不抵抗政策,东北迅速沦陷

国家 兵力

日本

关东军 1.9万

中国

东北军 20万

一、九一八事变——经过

环节二:创设情境 问题导学

探究三:为什么东北三省迅速沦陷?

日军在沈阳外攘门上向中国军队进攻

被日军炮火摧毁的北大营

9月19日,日本侵占沈阳

进攻东北的日军

军事进攻

日军占领沈阳

环节二:创设情境 问题导学

占领了东北三省

东三省沦亡

东北军十几万人撤至山海关内。短短4个多月,东北100多万平方千米的锦绣河山,全部沦于敌手。

环节二:创设情境 问题导学

一、九一八事变——结果

日

军

在

东

北

犯

下

滔

天

罪

行

活埋中国人的万人坑

刺杀幼童之后,集薪待焚

731部队拿活人做试验

日军对我平民大屠杀

日军残杀东北义勇军

日军虐杀中国平民

环节二:创设情境 问题导学

1、1932年,日本扶植溥仪,在长春建立伪满州国。

目的

企图把东北从中国分裂出去。

1932年3月9日,溥仪就任伪满洲国执政

探究四:日本为扩大侵略又是怎么做的?

环节二:创设情境 问题导学

日本扩大侵略

2、一·二八事变

蔡廷锴

蒋光鼐

九一八事变后,为支援和配合其对中国东北的侵略,日本海军陆战队于1932年1月28日进攻上海。中国驻军国民党第十九路军奋勇抵抗,日本被迫三易主将,数次增兵,死务逾万。1932年5月5日,中日签订《上海停战协定》,规定日军可以留驻上海。

环节二:创设情境 问题导学

一、九一八事变——中国人民的局部抗争

东北人民和未撤走的东北军

组织抗日义勇军

中国共产党派杨靖宇

组织游击队开展抗日游击战争

1936年,中国共产党领导的东北抗日联军成立

杨靖宇

东北抗日队伍抗击日军

面对敌人的侵略,中国人民和中国共产党又是如何做的?

中国人民的局部抗战开始了!

环节二:创设情境 问题导学

1.九一八事变成为中国人民抗日战争的起点,揭开了世界反法西斯战争的序幕。从此,中国人民开始了艰苦卓绝的抗战(中日民族矛盾逐步上升为主要矛盾)。

2.中国人民局部抗战开始(日本局部侵华开始)。

环节二:创设情境 问题导学

一、九一八事变——影响

背景

华北危机

日本占领东北后,又将侵略魔扑伸向华北。

1935年下半年,日本策动所谓华北自治运动,妄图使华北五省脱离中国版图。国民政府对日采取不抵抗的妥协政策,中华民族面临亡国灭种的危险。

中华民族到了最危险的时候……

——《义勇军进行曲》

华北危急!

环节二:创设情境 问题导学

二、华北危机与一二·九运动

学生:“华北之大,已经安放不下一张平静的书桌了。”学生为何会发出这样的呼声?发生了什么?

环节二:创设情境 问题导学

一二·九运动

时间

地点

口号

结果

影响

1935年12月9日

北平新华门前

揭露了日本侵略者企图吞并华北的阴谋,打击了国民党政府对日妥协的政策,促进了全国抗日救亡运动新高潮的到来。

“打倒日本帝国主义”、“反对华北自治”、“停止内战,一致抗日”等

反动军警用大刀、水龙、木棍镇压青年学生

二、华北危机与一二·九运动

环节二:创设情境 问题导学

中华民族到了最危险的时候

1935年8月,中共中央在长征途中发表《为抗日救国告全体同胞书》,要求“停止内战,一致抗日”。

12月,中共召开瓦窑堡会议,明确了当前国内的主要矛盾是中日民族矛盾,调整了党的斗争方向,提出要建立抗日民族统一战线。

蒋介石坚持“攘外必先安内”的反动政策,置民族大义于不顾,同时为了排除异己,蒋介石将张学良的东北军和杨虎城的西北军调到西北围剿红军,企图一箭双雕。

三、西安事变——原因

讨论:张学良、杨虎城发动西安事变的原因?

(从社会矛盾、共产党、蒋介石以及二人自身因素进行分析)

环节三:思维碰撞 拓展提高

西安事变(双十二事变)

时间

目的

人物

经过

1936年12月12日

为了逼迫蒋介石抗日

张学良、杨虎城

张、杨扣蒋,实行“兵谏”;通电全国,要求停止内战,联共抗日。

三、西安事变——经过

环节三:思维碰撞 拓展提高

西安事变后的复杂局势力远远超出张、杨的预想——

日 本

英美

亲日派何应钦

亲美英派宋美龄等

亲美英派宋美龄等竭力主张和平解决。

亲日派何应钦主张“讨伐”张学良,企图置蒋介石于死地,取而代之。

企图挑拨亲日派扩大内战,以便扩大侵略中国。

担心亲日派乘机掌权,日本扩大侵华,排挤美英的在华势力,支持和平解决。

怎么办?

三、西安事变——结果

环节三:思维碰撞 拓展提高

中国共产党

共产党以民族利益为重,主张在团结抗日的基础上和平解决。

中共的努力

派周恩来到西安参加谈判,与各方面进行协商。

应张学良电邀,中共中央派周恩来,叶剑英、秦邦宪赴西安谈判

环节三:思维碰撞 拓展提高

三、西安事变——结果

中共通过谈判,促成事变和平解决。

蒋:恩来,你是我的部下,你应该听我的话。

周:只要蒋先生能够……停止内战,一致抗日,不但我个人可以听蒋先生的话,就连我们红军也可以听蒋先生的指挥。

电影《西安事变》剧照

三、西安事变——结果

环节三:思维碰撞 拓展提高

西安事变(双十二事变)

时间

目的

人物

经过

结果

意义

1936年12月12日

为了逼迫蒋介石抗日

张学良、杨虎城

张、杨扣蒋,实行“兵谏”;通电全国,要求停止内战,联共抗日。

三、西安事变——意义

和平解决

①揭开了国共两党由内战到联共抗日的序幕,成为扭转时局的关键;

②国共十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

环节三:思维碰撞 拓展提高

板书设计

part

7

课堂小结

日本侵略

中国抗争

九一八事变

东北抗日联军

(局部抗战)

扩大侵华

华北事变

一二九运动

全国性抗日救亡运动的高潮

西安事变

九一八事变和西安事变

十年内战基本结束抗日民族统一战线初步形成

勿忘国耻,

振兴中华!

环节四:巩固练习 达标检测

2016年河北中考题

2017年河北中考题

THANK

YOU

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹