教科版初中物理八年级上册第四章《在光的世界里》单元测试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 教科版初中物理八年级上册第四章《在光的世界里》单元测试题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 445.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2018-12-19 00:02:36 | ||

图片预览

文档简介

第四章《在光的世界里》单元测试题

一、单选题(每小题只有一个正确答案)

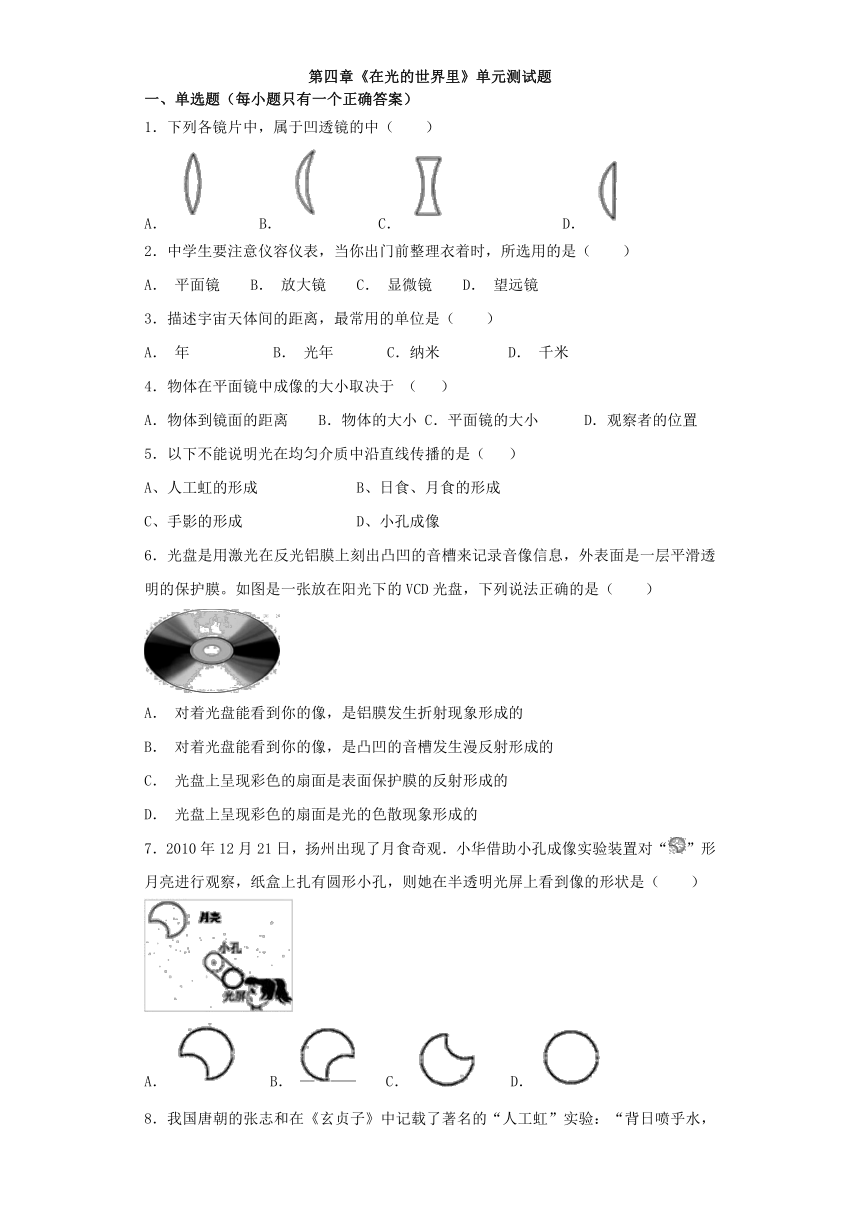

1.下列各镜片中,属于凹透镜的中( )

A. ?? B. ? C. ????? D.

2.中学生要注意仪容仪表,当你出门前整理衣着时,所选用的是( )

A. 平面镜 B. 放大镜 C. 显微镜 D. 望远镜

3.描述宇宙天体间的距离,最常用的单位是( )

A. 年???? B. 光年? ??C.纳米?? ? D. 千米

4.物体在平面镜中成像的大小取决于 ( )

A.物体到镜面的距离 B.物体的大小 C.平面镜的大小 D.观察者的位置

5.以下不能说明光在均匀介质中沿直线传播的是( )

A、人工虹的形成 B、日食、月食的形成

C、手影的形成 D、小孔成像

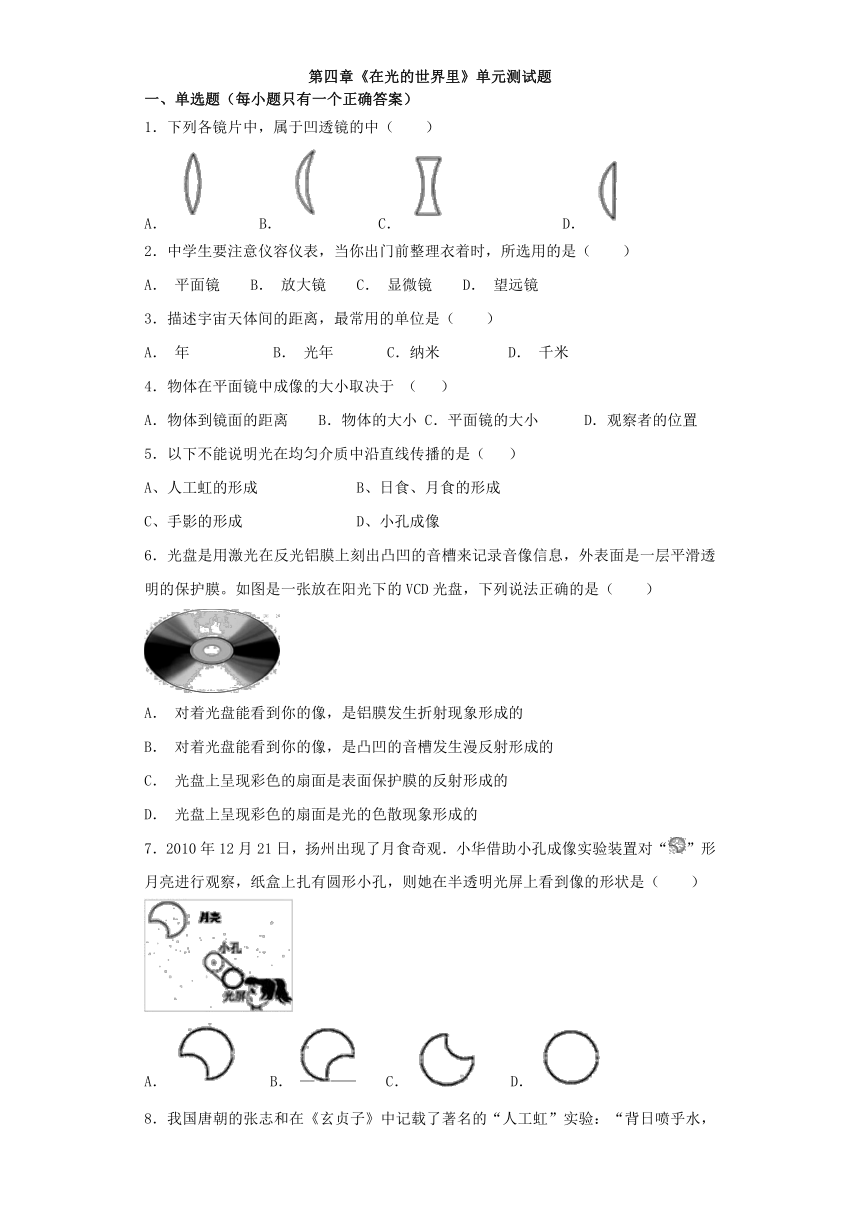

6.光盘是用激光在反光铝膜上刻出凸凹的音槽来记录音像信息,外表面是一层平滑透明的保护膜。如图是一张放在阳光下的VCD光盘,下列说法正确的是( )

A. 对着光盘能看到你的像,是铝膜发生折射现象形成的

B. 对着光盘能看到你的像,是凸凹的音槽发生漫反射形成的

C. 光盘上呈现彩色的扇面是表面保护膜的反射形成的

D. 光盘上呈现彩色的扇面是光的色散现象形成的

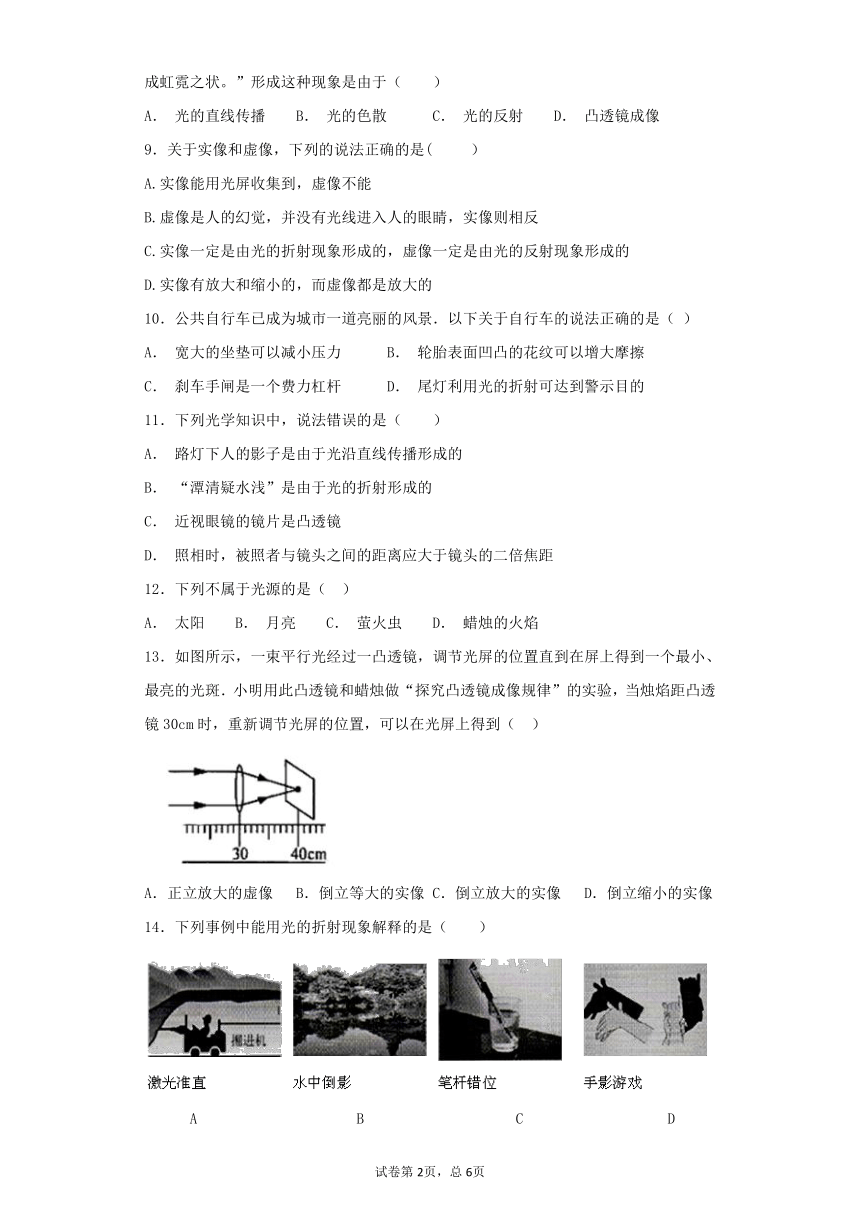

7.2010年12月21日,扬州出现了月食奇观.小华借助小孔成像实验装置对“”形月亮进行观察,纸盒上扎有圆形小孔,则她在半透明光屏上看到像的形状是(??)

A. B. C. D.

8.我国唐朝的张志和在《玄贞子》中记载了著名的“人工虹”实验:“背日喷乎水,成虹霓之状。”形成这种现象是由于( )

A. 光的直线传播 B. 光的色散 C. 光的反射 D. 凸透镜成像

9.关于实像和虚像,下列的说法正确的是( )

A.实像能用光屏收集到,虚像不能

B.虚像是人的幻觉,并没有光线进入人的眼睛,实像则相反

C.实像一定是由光的折射现象形成的,虚像一定是由光的反射现象形成的

D.实像有放大和缩小的,而虚像都是放大的

10.公共自行车已成为城市一道亮丽的风景.以下关于自行车的说法正确的是( )

A. 宽大的坐垫可以减小压力 B. 轮胎表面凹凸的花纹可以增大摩擦

C. 刹车手闸是一个费力杠杆 D. 尾灯利用光的折射可达到警示目的

11.下列光学知识中,说法错误的是( )

A. 路灯下人的影子是由于光沿直线传播形成的

B. “潭清疑水浅”是由于光的折射形成的

C. 近视眼镜的镜片是凸透镜

D. 照相时,被照者与镜头之间的距离应大于镜头的二倍焦距

12.下列不属于光源的是( )

A. 太阳 B. 月亮 C. 萤火虫 D. 蜡烛的火焰

13.如图所示,一束平行光经过一凸透镜,调节光屏的位置直到在屏上得到一个最小、最亮的光斑.小明用此凸透镜和蜡烛做“探究凸透镜成像规律”的实验,当烛焰距凸透镜30cm时,重新调节光屏的位置,可以在光屏上得到( )

A.正立放大的虚像 B.倒立等大的实像 C.倒立放大的实像 D.倒立缩小的实像

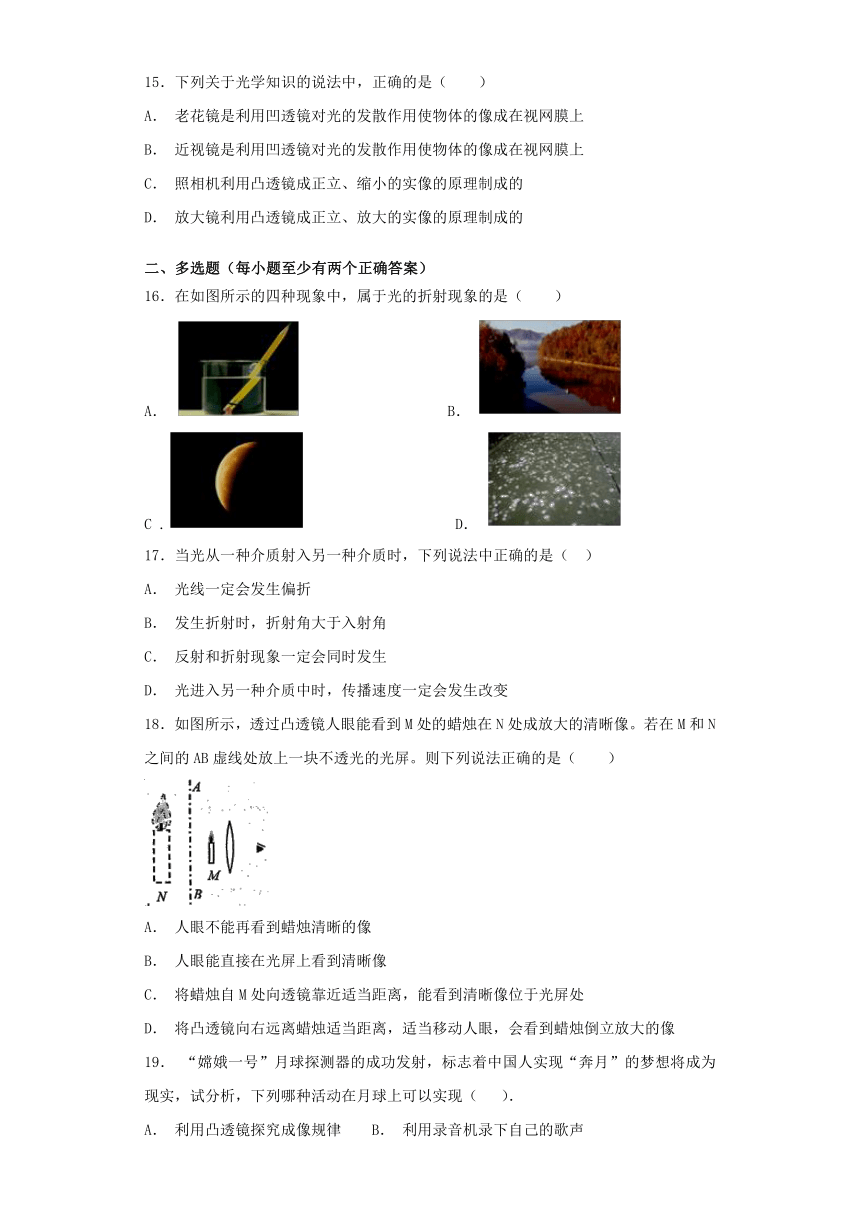

14.下列事例中能用光的折射现象解释的是( )

A B C D

15.下列关于光学知识的说法中,正确的是( )

A. 老花镜是利用凹透镜对光的发散作用使物体的像成在视网膜上

B. 近视镜是利用凹透镜对光的发散作用使物体的像成在视网膜上

C. 照相机利用凸透镜成正立、缩小的实像的原理制成的

D. 放大镜利用凸透镜成正立、放大的实像的原理制成的

二、多选题(每小题至少有两个正确答案)

16.在如图所示的四种现象中,属于光的折射现象的是( )

A. ? B. ?

C .?? D. ?

17.当光从一种介质射入另一种介质时,下列说法中正确的是( )

A. 光线一定会发生偏折

B. 发生折射时,折射角大于入射角

C. 反射和折射现象一定会同时发生

D. 光进入另一种介质中时,传播速度一定会发生改变

18.如图所示,透过凸透镜人眼能看到M处的蜡烛在N处成放大的清晰像。若在M和N之间的AB虚线处放上一块不透光的光屏。则下列说法正确的是( )

A. 人眼不能再看到蜡烛清晰的像

B. 人眼能直接在光屏上看到清晰像

C. 将蜡烛自M处向透镜靠近适当距离,能看到清晰像位于光屏处

D. 将凸透镜向右远离蜡烛适当距离,适当移动人眼,会看到蜡烛倒立放大的像

19. “嫦娥一号”月球探测器的成功发射,标志着中国人实现“奔月”的梦想将成为现实,试分析,下列哪种活动在月球上可以实现( ).

A. 利用凸透镜探究成像规律 B. 利用录音机录下自己的歌声

C. 利用天平测物体的质量 D. 利用弹簧测力计测物体的重力

20.物体经透镜成清晰的像于处的光屏上.则下列判断正确的是( )

A. 透镜一定是凸透镜

B. 透镜对光线一定起发散作用

C. 光屏上的像一定是倒立的

D. 若透镜不动,而将物体和光屏的位置互换,则屏上仍能成清晰的像

三、实验题

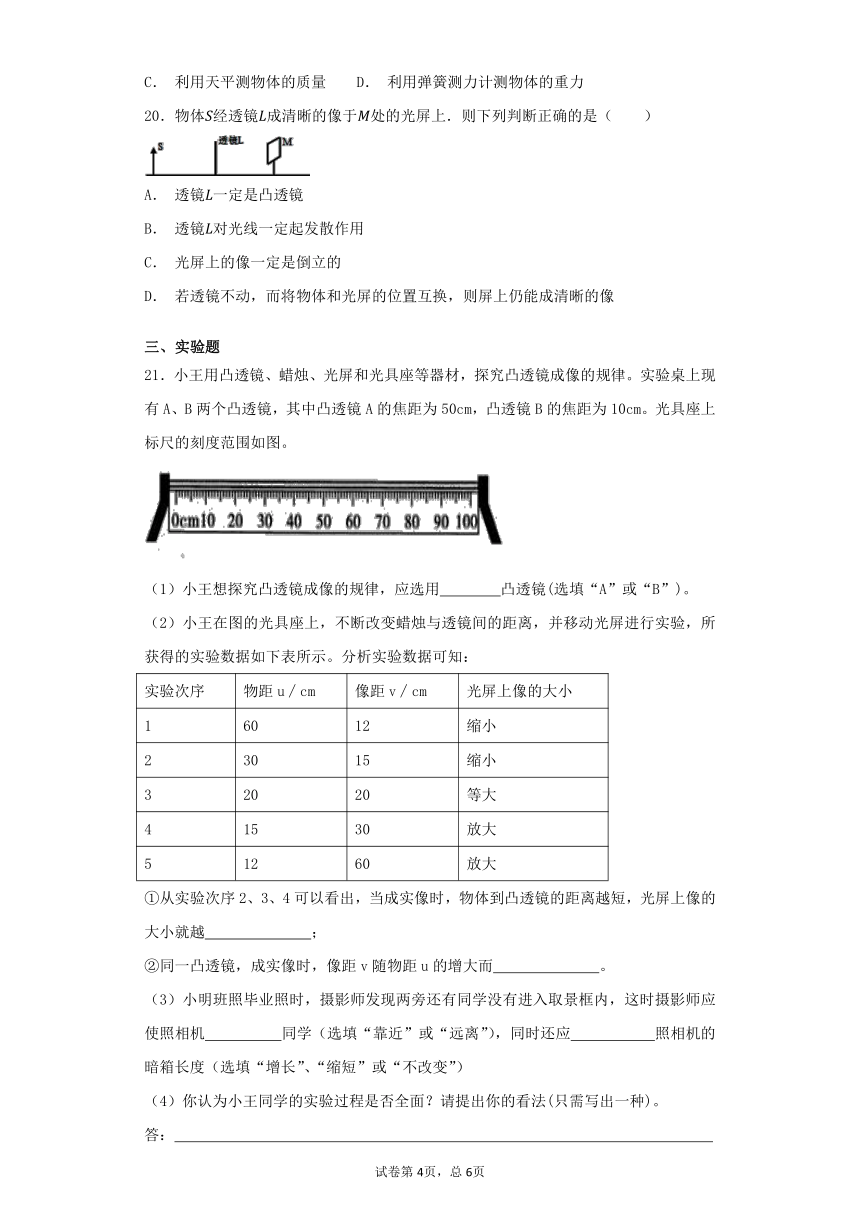

21.小王用凸透镜、蜡烛、光屏和光具座等器材,探究凸透镜成像的规律。实验桌上现有A、B两个凸透镜,其中凸透镜A的焦距为50cm,凸透镜B的焦距为10cm。光具座上标尺的刻度范围如图。

(1)小王想探究凸透镜成像的规律,应选用 凸透镜(选填“A”或“B”)。

(2)小王在图的光具座上,不断改变蜡烛与透镜间的距离,并移动光屏进行实验,所获得的实验数据如下表所示。分析实验数据可知:

实验次序 物距u∕cm 像距v∕cm 光屏上像的大小

1 60 12 缩小

2 30 15 缩小

3 20 20 等大

4 15 30 放大

5 12 60 放大

①从实验次序2、3、4可以看出,当成实像时,物体到凸透镜的距离越短,光屏上像的大小就越 ;

②同一凸透镜,成实像时,像距v随物距u的增大而 。

(3)小明班照毕业照时,摄影师发现两旁还有同学没有进入取景框内,这时摄影师应使照相机 同学(选填“靠近”或“远离”),同时还应 照相机的暗箱长度(选填“增长”、“缩短”或“不改变”)

(4)你认为小王同学的实验过程是否全面?请提出你的看法(只需写出一种)。

答:

。

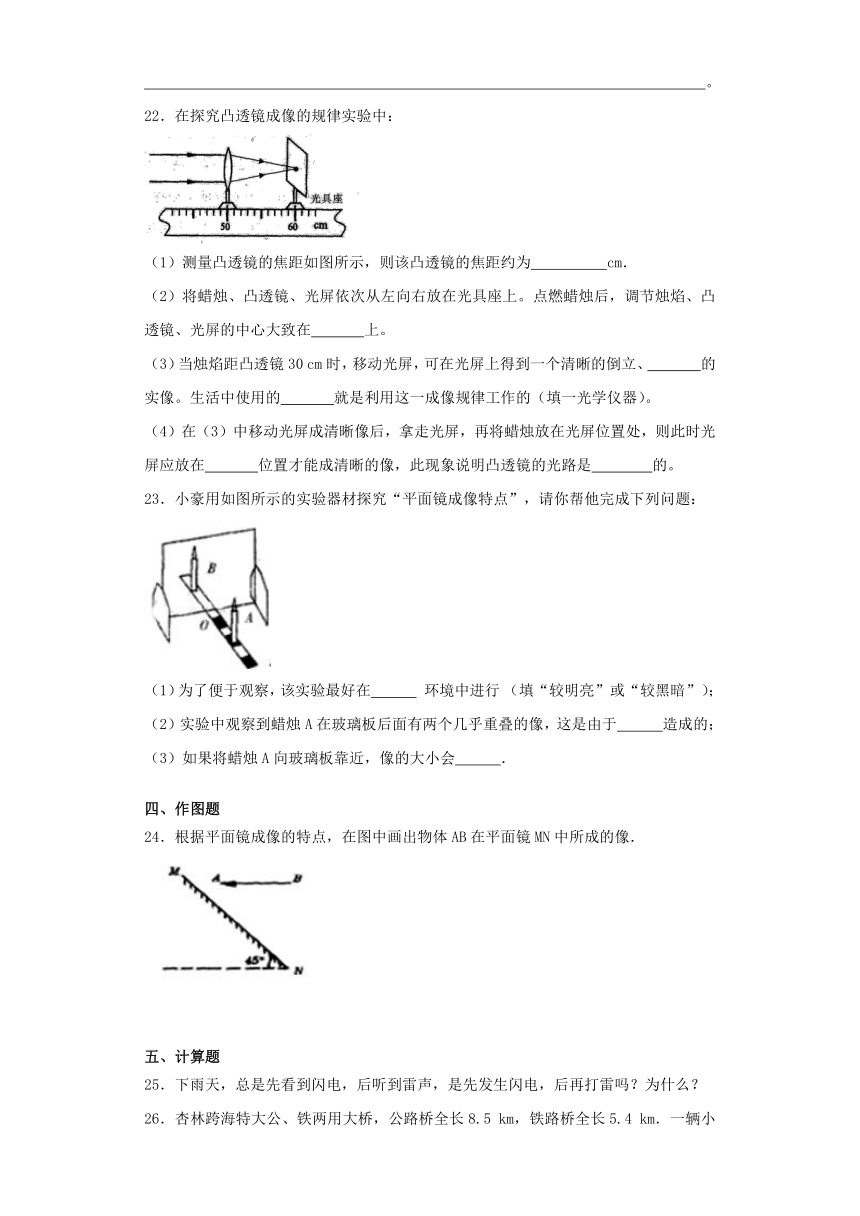

22.在探究凸透镜成像的规律实验中:

(1)测量凸透镜的焦距如图所示,则该凸透镜的焦距约为 cm.

(2)将蜡烛、凸透镜、光屏依次从左向右放在光具座上。点燃蜡烛后,调节烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在 上。

(3)当烛焰距凸透镜30 cm时,移动光屏,可在光屏上得到一个清晰的倒立、 的实像。生活中使用的 就是利用这一成像规律工作的(填一光学仪器)。

(4)在(3)中移动光屏成清晰像后,拿走光屏,再将蜡烛放在光屏位置处,则此时光屏应放在 位置才能成清晰的像,此现象说明凸透镜的光路是 的。

23.小豪用如图所示的实验器材探究“平面镜成像特点”,请你帮他完成下列问题:

(1)为了便于观察,该实验最好在 环境中进行 (填“较明亮”或“较黑暗”);

(2)实验中观察到蜡烛A在玻璃板后面有两个几乎重叠的像,这是由于 造成的;

(3)如果将蜡烛A向玻璃板靠近,像的大小会 .

四、作图题

24.根据平面镜成像的特点,在图中画出物体AB在平面镜MN中所成的像.

五、计算题

25.下雨天,总是先看到闪电,后听到雷声,是先发生闪电,后再打雷吗?为什么?

26.杏林跨海特大公、铁两用大桥,公路桥全长8.5 km,铁路桥全长5.4 km.一辆小轿车以60km/h的速度匀速通过大桥.求:

(1)小轿车通过公路桥需要的时间是多少min______?

(2)若一列长100m的火车完全通过铁路桥只需要3 min,请计算火车在铁路桥上的平均速度是多少km/h______?

(3)铁路桥为直线形,而“隔壁”的公路桥呈“M”形起伏,利用高低落差,火车的车灯就不会对公路桥上迎面来的车辆造成眩光影响。请说说这里包含的光学知识是什么______?

试卷第2页,总6页

参考答案

1.C

【解析】

【详解】

凸透镜:中间厚、边缘薄的透镜,如:远视镜片,照相机的镜头、投影仪的镜头、放大镜等等;

凹透镜:中间薄、边缘厚的透镜,如:近视镜片。故选C

2.A

【解析】因为平面镜成的像与实物大小相等,关于平面镜对称,所以中学生用来整理仪表仪容的镜子应是平面镜,而放大镜,显微镜是用来观察微小物体的,望远镜是用来远方的,故选A。

3.B

【解析】

【分析】

光年是光在真空中传播一年所通过的路程。

【详解】

因宇宙天体距离较大,一般用光年表示它们之间的距离。

故选B。

4.B

【解析】

试题分析:物到镜的距离近,人们感觉像大,但真实的像的大小不变,故A错误;根据平面镜成像的特点,像与物大小相同,像的大小取决于物的大小,故B正确;小的平面镜也可以成大物体的完整的像,不会因为镜子的大小影响到像的大小,故C错误;根据平面镜成像的特点:像与物大小相同,像的大小取决于物的大小,与观察者的位置无关,故选B。

考点:平面镜成像的特点、原理、现象及其实验

5.A

【解析】

试题分析:“人工彩虹”,这是指喷出水后,空中有大量的小水滴,太阳光照在这些小水滴上,被分解为绚丽的七色光,也就是光的色散.由于光的直线传播所形成的现象有:日食和月食、小孔成像、树下光斑的形成.

考点:本题考查光的直线传播、光的色散

点评:此题考查的是光沿直线传播的应用,我们要能够判断出哪些是由光的直线传播形成的;人们的生活和生产离不开光,对于光的传播规律以及产生的现象,一定要了解.还考查了光的色散的原理的了解,要会辨别生活中的现象,达到学以致用的目的.

6.D

【解析】

【详解】

平滑透明的保护膜,相当于平面镜,对着光盘能看到你的像,是铝膜发生镜面反射形成的虚像,而不是折射,故A、B错误;因为光盘表面那一层凹凸不平的膜,光在照射到光盘表面的时候就会发生折射,形成彩色的扇面,故C错误,D正确。故选D。

【点睛】

滑透明的保护膜相当于镜面,太阳光射到上面能发生镜面反射;彩色的扇形是由于光的色散形成的。

7.C

【解析】由小孔成像的特点可知日偏食经小孔成的像的缺口正好在日偏食缺口的对侧,所以选项C符合题意;

点睛:小孔成像是光的直线传播现象;物体上部的光线通过小孔后,射到了光屏的下部;物体下部的光线通过小孔后,射到了光屏的上部,因此通过小孔后所成的像是倒立的像.

8.B

【解析】

解:“人工彩虹”,这是指喷出水后,空中有大量的小水滴,太阳光照在这些小水滴上,被分解为绚丽的七色光,也就是光的色散.

故选B.

【点评】本题主要考查学生对:光的色散的原理的了解,要会辨别生活中的现象.

9.A

【解析】

试题分析:实像是实际光线的会聚点,可呈现在光屏上,而虚像是折射或反射光线延长线的交点,不能呈现在光屏上;小孔(光的直线传播)或凸透镜(光的折射)都能成放大、等大或缩小的实像,平面镜(光的反射)成等大的虚像,凸透镜成放大的虚像。故本是正确选项是A。

考点:实像与虚像的区别

10.B

【解析】

试题分析:自行车的坐垫较宽大是为了增大受力面积,从而减小压强,故A错误.自行车轮胎上的花纹是为了增加接触面的粗糙程度,从而增大摩擦,故B正确;使用自行车的刹车手闸,动力臂大于阻力臂,人们用很小的力就能使车闸以较大的压力压到车轮的钢圈上,是一个省力杠杆,故C错误;自行车的尾灯都是垂直的面,车灯照在尾灯上经过两次反射又按原来的方向反射回去,属于光的反射现象,故D错误.故选B.

【考点定位】减小压强的方法及其应用;增大或减小摩擦的方法;杠杆的分类;光的反射

11.C

【解析】

试题分析: 路灯下的影子是光沿直线传播形成的,A正确;“潭清疑水浅”是由于光的折射形成的,B正确;近视眼是由于晶状体变厚,使成像在视网膜前方,故近视眼的矫正应该使光延后会聚,即用凹透镜矫正,所以C错误;照相机是成的倒立缩小的实像,即物距大于二倍焦距,所以故照相时,被照者与镜头之间的距离应大于镜头的二倍焦距,D正确,故选C。

【考点定位】光呀直线传播,光的折射,近视眼的矫正,生活中的透镜

12.B

【解析】试题分析:能够自行发光的物体为光源,故A、C、D均属于光源。B、月亮不能发光,月光是月亮反射太阳光形成的,月亮不属于光源。故B符合题意为答案。

考点:光源

13.D

【解析】

试题分析:由图知,凸透镜的焦距为40cm﹣30cm=10cm,烛焰距凸透镜30cm,处于2f之外,此时成倒立缩小的实像.

故选D.

14.C

【解析】

试题分析:A、激光准直利用了光的直线传播,不符合题意;B、水中倒影是光的反射形成的,不符合题意;C、笔杆错位是光的折射形成的,正确;D、手影游戏是光的直线传播形成的,不符合题意。答案选C。

考点:光的直线传播,光的反射,光的折射

15.B

【解析】A. 老花镜是凸透镜,因此老花镜是利用凸透镜对光的会聚作用使物体的像成在视网膜上,故A错误;B. 近视镜是凹透镜,因此近视镜是利用凹透镜对光的发散作用使物体的像成在视网膜上,故B正确;C. 照相机拍照时,物体到透镜的距离大于二倍焦距,成倒立、缩小的实像,故C错误;D. 放大镜使用时,物体到透镜的距离小于一倍焦距,成正立、放大的虚像,故D错误。故选B.

16.AD

【解析】

【详解】

A、当光从空气斜射入水中或者其他介质中时,折射光线向法线方向偏折,出现了铅笔好像在水面处折断了的现象,属于光的折射;B、倒影是光的反射形成的像,不属于光的折射现象;C、月食的形成是光沿直线传播,不属于光的折射.D、河底石块看起来更浅是光的折射所形成的,属于光的折射。故选AD.

17.CD

【解析】A、垂直入射时传播方向不变,故A错误;

B、当光从水中或玻璃中斜射入空气时,折射角大于入射角,如果从空气斜射入水中或玻璃中时,折射角小于入射角,故B说法错误;

C、当光从一种射到另一种介质时,在界面会发生反射,进入另一种界质会发生折射,故C说法正确;

D、当光从一种介质进入另一种介质时,介质不同,传播速度不同,所以光的传播速度都会改变,故D正确。

故选CD。

18.CD

【解析】

【详解】

A. 人眼看到虚像是由蜡烛射出的光线经透镜折射光线的反向延长线相交而成的,光屏不会挡住射向左侧的折射光线,故仍能看到虚像,且位置仍在N处,故A错误;B. 虚像不能在光屏上承接,故在光屏上不能直接看到虚像,故B错误;C. 成虚像时,物靠近透镜,虚像也靠近透镜,所以可以将虚像调到AB处,注意这里没有说成在光屏上,故C正确;D. 透镜向右,相当于蜡烛远离,若2fuf,则会看到蜡烛倒立放大的像,故D正确。故选CD.

19.ACD

【解析】A.因为光能在真空中传播,所以能利用凸透镜在月球上探究成像规律,故A可以实现。

B.声音的传播需要介质,真空不能传声,所以在月球上不能利用录音机录下自己的歌声,故B不可以实现。

C.因为天平是等臂杠杆,是根据杠杆平衡条件工作的,月球上也有引力,所以能利用天平测物体的质量,故C可以实现。

D.因为弹簧测力计能测量力的大小,月球上存在重力,所以能利用弹簧测力计测物体的重力,故D可以实现。

答案为ACD。

20.ACD

【解析】

【详解】

A.根据题意知物体经透镜成清晰的像于处的光屏上,是实像,因此透镜L一定是凸透镜,故正确。

B.因为此透镜是凸透镜,所以透镜L对光线起会聚作用,故错误。

C.由图可知,此时物距等于像距,此时的像是倒立等大实像,故正确。

D.由图可以知道,此时物距等于像距,此时的像是倒立等大实像,若透镜不动,而将物体和光屏的位置互换,此时物距仍然等于像距,则屏上仍能成清晰的像,故正确。

故选ACD

21.(1)B ;(2):大 、减小; (3):远离、缩短;(4)小王同学的记录过程不够全面,因为他只记录了像的大小,没有记录像的正倒,所以他的记录不够全面

【解析】

试题分析:如果选择A透镜,当“研究凸透镜成像的规律”中的u>2f时,即物距大于100cm,此时f<v<2f,即像距大于50cm小于100cm,而实验所用的光具座上标尺的刻度范围是“0~100cm”,所成的像位置超出了光具座的范围,在光屏上不能看到清晰的像.所以不能选A透镜,只能选择B透镜;从实验次序2、3、4可以看出,物距越小,像距越大,像越大;同一凸透镜,成实像时,像距v随物距u的增大而减小;小明班照毕业照时,摄影师发现两旁还有同学没有进入取景框内,应该使像变小点,根据物远像近像变小,所以这时摄影师应使照相机远离同学,同时还应该缩短照相机的暗箱长度;小王同学的实验不全面,只记录了物体成实像的时候,成虚像和不成像的时候没有研究,另外他只记录了像的大小,没有记录像的正倒,所以他的记录不够全面。

考点:探究凸透镜成像的规律

点评:解决本题的关键是熟知实验凸透镜成像的特点:u>2f,f<v<2f,成倒立缩小的实像;u=2f,v=2f成倒立等大的实像;f<u<2f,v>2f,成倒立放大的实像。

22.(1)10; (2)同一高度; (3)缩小,照相机;(4)凸透镜左侧30cm处(原来蜡烛),可逆

【解析】

试题分析:(1)由图示可知,凸透镜的焦距约为10cm;(2)点燃蜡烛后,调节烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在同一高度上,这样可以使像成在光屏的中心处;(3)当烛焰距凸透镜30 cm时,处于二倍焦距以外,所成的像是倒立、缩小的实像,此时的应用是照相机;(4)根据光在折射过程中光路是可逆的,可知此时光屏应放在凸透镜左侧30cm处才能成清晰的像。

考点:凸透镜成像

23.(1)较黑暗;(2)玻璃板较厚;(3)不变.

【解析】

试题分析:(1)物体射出的光线对人眼刺激越强,人眼感觉物体越亮,物体经过平面镜反射,反射光线进入人眼的光线越多,人眼感到物体的像越亮.在比较亮的环境中,很多物体射出光都对眼睛有刺激,干扰人的视线.

(2)玻璃板有两个表面,两个表面都对光线有反射作用,都会成像.

(3)平面镜成像大小跟物体的大小有关,这是关键.

解:在比较明亮的环境中,很多物体都在射出光线,干扰人的视线,在较黑暗的环境中,蜡烛是最亮的,蜡烛射向平面镜的光线最多,反射光线最多,进入人眼的光线最多,感觉蜡烛的像最亮.所以最比较黑暗的环境中进行实验.

玻璃板有两个反射面,都会发生反射现象,反射光线的反向延长线都会汇聚成像,玻璃板越厚,两个像距离越远,两个像越清晰.

平面镜成像大小跟物体大小有关,与物体到平面镜的距离无关,蜡烛A向玻璃板靠近,像的大小不会变化.

故答案为:(1)较黑暗;(2)玻璃板较厚;(3)不变.

【点评】进行物理实验时,要根据实验中遇到的问题,分析实验不成功的原因,进行改进.这是试题的走向.

24.

【解析】解:先作出端点A、B关于平面镜的对称点A′、B′,用虚线连接A′、B′即为物体AB的像,如图所示:

【点评】平面镜成像实验探究出的像与物的具体关系是:大小相等、连线与镜面垂直、到镜面的距离相等、左右相反;作物体在平面镜中所成的像,常用方法是:作出端点(或关键点)的像点,用虚线连接像点得到物体的像.

25.打雷和闪电是同时发生的,由于光在空气中的传播速度远大于声音在空气中的传播速度,所以总还是先看到闪电,后听到雷声。

【解析】

试题分析:光在空气中的速度大约3×108m/s,而声音在空气的速度为340m/s,故在发生闪电时,是先看到闪电,后听到雷声的.闪电和雷声同时产生的,但光速远比声速大,根据公式可知,在路程一样的情况下,光所用的时间要比声音小得多,所以先看到闪电后听到雷声.

考点:声速;光的传播速度.

26. 8.5min 110km/h 光沿直线传播

【解析】(1)由v=s/t知道:小轿车通过公路桥需要的时间是:t轿车=s公/v轿车=8.5km/60km/h=17/120h=8.5min;

(2)火车通过的路程是:s=s火+s铁=5.4km+0.1km=5.5km,

所以,火车在铁路桥上的平均速度是:v火=s/t火=5.5km120h=110km/h;

(3)铁路桥为直线形,而“隔壁”的公路桥呈“M”形起伏,通过高低落差,这样火车的车灯发出的光,就不会直射到迎面而来的汽车,因为光是直线传播的。

点睛:本题考查的是速度公式的应用、光直线传播的应用,解题的关键是弄懂轿车和火车通过的路程是,还要学会用物理知识解释生活中的物理现象。

一、单选题(每小题只有一个正确答案)

1.下列各镜片中,属于凹透镜的中( )

A. ?? B. ? C. ????? D.

2.中学生要注意仪容仪表,当你出门前整理衣着时,所选用的是( )

A. 平面镜 B. 放大镜 C. 显微镜 D. 望远镜

3.描述宇宙天体间的距离,最常用的单位是( )

A. 年???? B. 光年? ??C.纳米?? ? D. 千米

4.物体在平面镜中成像的大小取决于 ( )

A.物体到镜面的距离 B.物体的大小 C.平面镜的大小 D.观察者的位置

5.以下不能说明光在均匀介质中沿直线传播的是( )

A、人工虹的形成 B、日食、月食的形成

C、手影的形成 D、小孔成像

6.光盘是用激光在反光铝膜上刻出凸凹的音槽来记录音像信息,外表面是一层平滑透明的保护膜。如图是一张放在阳光下的VCD光盘,下列说法正确的是( )

A. 对着光盘能看到你的像,是铝膜发生折射现象形成的

B. 对着光盘能看到你的像,是凸凹的音槽发生漫反射形成的

C. 光盘上呈现彩色的扇面是表面保护膜的反射形成的

D. 光盘上呈现彩色的扇面是光的色散现象形成的

7.2010年12月21日,扬州出现了月食奇观.小华借助小孔成像实验装置对“”形月亮进行观察,纸盒上扎有圆形小孔,则她在半透明光屏上看到像的形状是(??)

A. B. C. D.

8.我国唐朝的张志和在《玄贞子》中记载了著名的“人工虹”实验:“背日喷乎水,成虹霓之状。”形成这种现象是由于( )

A. 光的直线传播 B. 光的色散 C. 光的反射 D. 凸透镜成像

9.关于实像和虚像,下列的说法正确的是( )

A.实像能用光屏收集到,虚像不能

B.虚像是人的幻觉,并没有光线进入人的眼睛,实像则相反

C.实像一定是由光的折射现象形成的,虚像一定是由光的反射现象形成的

D.实像有放大和缩小的,而虚像都是放大的

10.公共自行车已成为城市一道亮丽的风景.以下关于自行车的说法正确的是( )

A. 宽大的坐垫可以减小压力 B. 轮胎表面凹凸的花纹可以增大摩擦

C. 刹车手闸是一个费力杠杆 D. 尾灯利用光的折射可达到警示目的

11.下列光学知识中,说法错误的是( )

A. 路灯下人的影子是由于光沿直线传播形成的

B. “潭清疑水浅”是由于光的折射形成的

C. 近视眼镜的镜片是凸透镜

D. 照相时,被照者与镜头之间的距离应大于镜头的二倍焦距

12.下列不属于光源的是( )

A. 太阳 B. 月亮 C. 萤火虫 D. 蜡烛的火焰

13.如图所示,一束平行光经过一凸透镜,调节光屏的位置直到在屏上得到一个最小、最亮的光斑.小明用此凸透镜和蜡烛做“探究凸透镜成像规律”的实验,当烛焰距凸透镜30cm时,重新调节光屏的位置,可以在光屏上得到( )

A.正立放大的虚像 B.倒立等大的实像 C.倒立放大的实像 D.倒立缩小的实像

14.下列事例中能用光的折射现象解释的是( )

A B C D

15.下列关于光学知识的说法中,正确的是( )

A. 老花镜是利用凹透镜对光的发散作用使物体的像成在视网膜上

B. 近视镜是利用凹透镜对光的发散作用使物体的像成在视网膜上

C. 照相机利用凸透镜成正立、缩小的实像的原理制成的

D. 放大镜利用凸透镜成正立、放大的实像的原理制成的

二、多选题(每小题至少有两个正确答案)

16.在如图所示的四种现象中,属于光的折射现象的是( )

A. ? B. ?

C .?? D. ?

17.当光从一种介质射入另一种介质时,下列说法中正确的是( )

A. 光线一定会发生偏折

B. 发生折射时,折射角大于入射角

C. 反射和折射现象一定会同时发生

D. 光进入另一种介质中时,传播速度一定会发生改变

18.如图所示,透过凸透镜人眼能看到M处的蜡烛在N处成放大的清晰像。若在M和N之间的AB虚线处放上一块不透光的光屏。则下列说法正确的是( )

A. 人眼不能再看到蜡烛清晰的像

B. 人眼能直接在光屏上看到清晰像

C. 将蜡烛自M处向透镜靠近适当距离,能看到清晰像位于光屏处

D. 将凸透镜向右远离蜡烛适当距离,适当移动人眼,会看到蜡烛倒立放大的像

19. “嫦娥一号”月球探测器的成功发射,标志着中国人实现“奔月”的梦想将成为现实,试分析,下列哪种活动在月球上可以实现( ).

A. 利用凸透镜探究成像规律 B. 利用录音机录下自己的歌声

C. 利用天平测物体的质量 D. 利用弹簧测力计测物体的重力

20.物体经透镜成清晰的像于处的光屏上.则下列判断正确的是( )

A. 透镜一定是凸透镜

B. 透镜对光线一定起发散作用

C. 光屏上的像一定是倒立的

D. 若透镜不动,而将物体和光屏的位置互换,则屏上仍能成清晰的像

三、实验题

21.小王用凸透镜、蜡烛、光屏和光具座等器材,探究凸透镜成像的规律。实验桌上现有A、B两个凸透镜,其中凸透镜A的焦距为50cm,凸透镜B的焦距为10cm。光具座上标尺的刻度范围如图。

(1)小王想探究凸透镜成像的规律,应选用 凸透镜(选填“A”或“B”)。

(2)小王在图的光具座上,不断改变蜡烛与透镜间的距离,并移动光屏进行实验,所获得的实验数据如下表所示。分析实验数据可知:

实验次序 物距u∕cm 像距v∕cm 光屏上像的大小

1 60 12 缩小

2 30 15 缩小

3 20 20 等大

4 15 30 放大

5 12 60 放大

①从实验次序2、3、4可以看出,当成实像时,物体到凸透镜的距离越短,光屏上像的大小就越 ;

②同一凸透镜,成实像时,像距v随物距u的增大而 。

(3)小明班照毕业照时,摄影师发现两旁还有同学没有进入取景框内,这时摄影师应使照相机 同学(选填“靠近”或“远离”),同时还应 照相机的暗箱长度(选填“增长”、“缩短”或“不改变”)

(4)你认为小王同学的实验过程是否全面?请提出你的看法(只需写出一种)。

答:

。

22.在探究凸透镜成像的规律实验中:

(1)测量凸透镜的焦距如图所示,则该凸透镜的焦距约为 cm.

(2)将蜡烛、凸透镜、光屏依次从左向右放在光具座上。点燃蜡烛后,调节烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在 上。

(3)当烛焰距凸透镜30 cm时,移动光屏,可在光屏上得到一个清晰的倒立、 的实像。生活中使用的 就是利用这一成像规律工作的(填一光学仪器)。

(4)在(3)中移动光屏成清晰像后,拿走光屏,再将蜡烛放在光屏位置处,则此时光屏应放在 位置才能成清晰的像,此现象说明凸透镜的光路是 的。

23.小豪用如图所示的实验器材探究“平面镜成像特点”,请你帮他完成下列问题:

(1)为了便于观察,该实验最好在 环境中进行 (填“较明亮”或“较黑暗”);

(2)实验中观察到蜡烛A在玻璃板后面有两个几乎重叠的像,这是由于 造成的;

(3)如果将蜡烛A向玻璃板靠近,像的大小会 .

四、作图题

24.根据平面镜成像的特点,在图中画出物体AB在平面镜MN中所成的像.

五、计算题

25.下雨天,总是先看到闪电,后听到雷声,是先发生闪电,后再打雷吗?为什么?

26.杏林跨海特大公、铁两用大桥,公路桥全长8.5 km,铁路桥全长5.4 km.一辆小轿车以60km/h的速度匀速通过大桥.求:

(1)小轿车通过公路桥需要的时间是多少min______?

(2)若一列长100m的火车完全通过铁路桥只需要3 min,请计算火车在铁路桥上的平均速度是多少km/h______?

(3)铁路桥为直线形,而“隔壁”的公路桥呈“M”形起伏,利用高低落差,火车的车灯就不会对公路桥上迎面来的车辆造成眩光影响。请说说这里包含的光学知识是什么______?

试卷第2页,总6页

参考答案

1.C

【解析】

【详解】

凸透镜:中间厚、边缘薄的透镜,如:远视镜片,照相机的镜头、投影仪的镜头、放大镜等等;

凹透镜:中间薄、边缘厚的透镜,如:近视镜片。故选C

2.A

【解析】因为平面镜成的像与实物大小相等,关于平面镜对称,所以中学生用来整理仪表仪容的镜子应是平面镜,而放大镜,显微镜是用来观察微小物体的,望远镜是用来远方的,故选A。

3.B

【解析】

【分析】

光年是光在真空中传播一年所通过的路程。

【详解】

因宇宙天体距离较大,一般用光年表示它们之间的距离。

故选B。

4.B

【解析】

试题分析:物到镜的距离近,人们感觉像大,但真实的像的大小不变,故A错误;根据平面镜成像的特点,像与物大小相同,像的大小取决于物的大小,故B正确;小的平面镜也可以成大物体的完整的像,不会因为镜子的大小影响到像的大小,故C错误;根据平面镜成像的特点:像与物大小相同,像的大小取决于物的大小,与观察者的位置无关,故选B。

考点:平面镜成像的特点、原理、现象及其实验

5.A

【解析】

试题分析:“人工彩虹”,这是指喷出水后,空中有大量的小水滴,太阳光照在这些小水滴上,被分解为绚丽的七色光,也就是光的色散.由于光的直线传播所形成的现象有:日食和月食、小孔成像、树下光斑的形成.

考点:本题考查光的直线传播、光的色散

点评:此题考查的是光沿直线传播的应用,我们要能够判断出哪些是由光的直线传播形成的;人们的生活和生产离不开光,对于光的传播规律以及产生的现象,一定要了解.还考查了光的色散的原理的了解,要会辨别生活中的现象,达到学以致用的目的.

6.D

【解析】

【详解】

平滑透明的保护膜,相当于平面镜,对着光盘能看到你的像,是铝膜发生镜面反射形成的虚像,而不是折射,故A、B错误;因为光盘表面那一层凹凸不平的膜,光在照射到光盘表面的时候就会发生折射,形成彩色的扇面,故C错误,D正确。故选D。

【点睛】

滑透明的保护膜相当于镜面,太阳光射到上面能发生镜面反射;彩色的扇形是由于光的色散形成的。

7.C

【解析】由小孔成像的特点可知日偏食经小孔成的像的缺口正好在日偏食缺口的对侧,所以选项C符合题意;

点睛:小孔成像是光的直线传播现象;物体上部的光线通过小孔后,射到了光屏的下部;物体下部的光线通过小孔后,射到了光屏的上部,因此通过小孔后所成的像是倒立的像.

8.B

【解析】

解:“人工彩虹”,这是指喷出水后,空中有大量的小水滴,太阳光照在这些小水滴上,被分解为绚丽的七色光,也就是光的色散.

故选B.

【点评】本题主要考查学生对:光的色散的原理的了解,要会辨别生活中的现象.

9.A

【解析】

试题分析:实像是实际光线的会聚点,可呈现在光屏上,而虚像是折射或反射光线延长线的交点,不能呈现在光屏上;小孔(光的直线传播)或凸透镜(光的折射)都能成放大、等大或缩小的实像,平面镜(光的反射)成等大的虚像,凸透镜成放大的虚像。故本是正确选项是A。

考点:实像与虚像的区别

10.B

【解析】

试题分析:自行车的坐垫较宽大是为了增大受力面积,从而减小压强,故A错误.自行车轮胎上的花纹是为了增加接触面的粗糙程度,从而增大摩擦,故B正确;使用自行车的刹车手闸,动力臂大于阻力臂,人们用很小的力就能使车闸以较大的压力压到车轮的钢圈上,是一个省力杠杆,故C错误;自行车的尾灯都是垂直的面,车灯照在尾灯上经过两次反射又按原来的方向反射回去,属于光的反射现象,故D错误.故选B.

【考点定位】减小压强的方法及其应用;增大或减小摩擦的方法;杠杆的分类;光的反射

11.C

【解析】

试题分析: 路灯下的影子是光沿直线传播形成的,A正确;“潭清疑水浅”是由于光的折射形成的,B正确;近视眼是由于晶状体变厚,使成像在视网膜前方,故近视眼的矫正应该使光延后会聚,即用凹透镜矫正,所以C错误;照相机是成的倒立缩小的实像,即物距大于二倍焦距,所以故照相时,被照者与镜头之间的距离应大于镜头的二倍焦距,D正确,故选C。

【考点定位】光呀直线传播,光的折射,近视眼的矫正,生活中的透镜

12.B

【解析】试题分析:能够自行发光的物体为光源,故A、C、D均属于光源。B、月亮不能发光,月光是月亮反射太阳光形成的,月亮不属于光源。故B符合题意为答案。

考点:光源

13.D

【解析】

试题分析:由图知,凸透镜的焦距为40cm﹣30cm=10cm,烛焰距凸透镜30cm,处于2f之外,此时成倒立缩小的实像.

故选D.

14.C

【解析】

试题分析:A、激光准直利用了光的直线传播,不符合题意;B、水中倒影是光的反射形成的,不符合题意;C、笔杆错位是光的折射形成的,正确;D、手影游戏是光的直线传播形成的,不符合题意。答案选C。

考点:光的直线传播,光的反射,光的折射

15.B

【解析】A. 老花镜是凸透镜,因此老花镜是利用凸透镜对光的会聚作用使物体的像成在视网膜上,故A错误;B. 近视镜是凹透镜,因此近视镜是利用凹透镜对光的发散作用使物体的像成在视网膜上,故B正确;C. 照相机拍照时,物体到透镜的距离大于二倍焦距,成倒立、缩小的实像,故C错误;D. 放大镜使用时,物体到透镜的距离小于一倍焦距,成正立、放大的虚像,故D错误。故选B.

16.AD

【解析】

【详解】

A、当光从空气斜射入水中或者其他介质中时,折射光线向法线方向偏折,出现了铅笔好像在水面处折断了的现象,属于光的折射;B、倒影是光的反射形成的像,不属于光的折射现象;C、月食的形成是光沿直线传播,不属于光的折射.D、河底石块看起来更浅是光的折射所形成的,属于光的折射。故选AD.

17.CD

【解析】A、垂直入射时传播方向不变,故A错误;

B、当光从水中或玻璃中斜射入空气时,折射角大于入射角,如果从空气斜射入水中或玻璃中时,折射角小于入射角,故B说法错误;

C、当光从一种射到另一种介质时,在界面会发生反射,进入另一种界质会发生折射,故C说法正确;

D、当光从一种介质进入另一种介质时,介质不同,传播速度不同,所以光的传播速度都会改变,故D正确。

故选CD。

18.CD

【解析】

【详解】

A. 人眼看到虚像是由蜡烛射出的光线经透镜折射光线的反向延长线相交而成的,光屏不会挡住射向左侧的折射光线,故仍能看到虚像,且位置仍在N处,故A错误;B. 虚像不能在光屏上承接,故在光屏上不能直接看到虚像,故B错误;C. 成虚像时,物靠近透镜,虚像也靠近透镜,所以可以将虚像调到AB处,注意这里没有说成在光屏上,故C正确;D. 透镜向右,相当于蜡烛远离,若2fuf,则会看到蜡烛倒立放大的像,故D正确。故选CD.

19.ACD

【解析】A.因为光能在真空中传播,所以能利用凸透镜在月球上探究成像规律,故A可以实现。

B.声音的传播需要介质,真空不能传声,所以在月球上不能利用录音机录下自己的歌声,故B不可以实现。

C.因为天平是等臂杠杆,是根据杠杆平衡条件工作的,月球上也有引力,所以能利用天平测物体的质量,故C可以实现。

D.因为弹簧测力计能测量力的大小,月球上存在重力,所以能利用弹簧测力计测物体的重力,故D可以实现。

答案为ACD。

20.ACD

【解析】

【详解】

A.根据题意知物体经透镜成清晰的像于处的光屏上,是实像,因此透镜L一定是凸透镜,故正确。

B.因为此透镜是凸透镜,所以透镜L对光线起会聚作用,故错误。

C.由图可知,此时物距等于像距,此时的像是倒立等大实像,故正确。

D.由图可以知道,此时物距等于像距,此时的像是倒立等大实像,若透镜不动,而将物体和光屏的位置互换,此时物距仍然等于像距,则屏上仍能成清晰的像,故正确。

故选ACD

21.(1)B ;(2):大 、减小; (3):远离、缩短;(4)小王同学的记录过程不够全面,因为他只记录了像的大小,没有记录像的正倒,所以他的记录不够全面

【解析】

试题分析:如果选择A透镜,当“研究凸透镜成像的规律”中的u>2f时,即物距大于100cm,此时f<v<2f,即像距大于50cm小于100cm,而实验所用的光具座上标尺的刻度范围是“0~100cm”,所成的像位置超出了光具座的范围,在光屏上不能看到清晰的像.所以不能选A透镜,只能选择B透镜;从实验次序2、3、4可以看出,物距越小,像距越大,像越大;同一凸透镜,成实像时,像距v随物距u的增大而减小;小明班照毕业照时,摄影师发现两旁还有同学没有进入取景框内,应该使像变小点,根据物远像近像变小,所以这时摄影师应使照相机远离同学,同时还应该缩短照相机的暗箱长度;小王同学的实验不全面,只记录了物体成实像的时候,成虚像和不成像的时候没有研究,另外他只记录了像的大小,没有记录像的正倒,所以他的记录不够全面。

考点:探究凸透镜成像的规律

点评:解决本题的关键是熟知实验凸透镜成像的特点:u>2f,f<v<2f,成倒立缩小的实像;u=2f,v=2f成倒立等大的实像;f<u<2f,v>2f,成倒立放大的实像。

22.(1)10; (2)同一高度; (3)缩小,照相机;(4)凸透镜左侧30cm处(原来蜡烛),可逆

【解析】

试题分析:(1)由图示可知,凸透镜的焦距约为10cm;(2)点燃蜡烛后,调节烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在同一高度上,这样可以使像成在光屏的中心处;(3)当烛焰距凸透镜30 cm时,处于二倍焦距以外,所成的像是倒立、缩小的实像,此时的应用是照相机;(4)根据光在折射过程中光路是可逆的,可知此时光屏应放在凸透镜左侧30cm处才能成清晰的像。

考点:凸透镜成像

23.(1)较黑暗;(2)玻璃板较厚;(3)不变.

【解析】

试题分析:(1)物体射出的光线对人眼刺激越强,人眼感觉物体越亮,物体经过平面镜反射,反射光线进入人眼的光线越多,人眼感到物体的像越亮.在比较亮的环境中,很多物体射出光都对眼睛有刺激,干扰人的视线.

(2)玻璃板有两个表面,两个表面都对光线有反射作用,都会成像.

(3)平面镜成像大小跟物体的大小有关,这是关键.

解:在比较明亮的环境中,很多物体都在射出光线,干扰人的视线,在较黑暗的环境中,蜡烛是最亮的,蜡烛射向平面镜的光线最多,反射光线最多,进入人眼的光线最多,感觉蜡烛的像最亮.所以最比较黑暗的环境中进行实验.

玻璃板有两个反射面,都会发生反射现象,反射光线的反向延长线都会汇聚成像,玻璃板越厚,两个像距离越远,两个像越清晰.

平面镜成像大小跟物体大小有关,与物体到平面镜的距离无关,蜡烛A向玻璃板靠近,像的大小不会变化.

故答案为:(1)较黑暗;(2)玻璃板较厚;(3)不变.

【点评】进行物理实验时,要根据实验中遇到的问题,分析实验不成功的原因,进行改进.这是试题的走向.

24.

【解析】解:先作出端点A、B关于平面镜的对称点A′、B′,用虚线连接A′、B′即为物体AB的像,如图所示:

【点评】平面镜成像实验探究出的像与物的具体关系是:大小相等、连线与镜面垂直、到镜面的距离相等、左右相反;作物体在平面镜中所成的像,常用方法是:作出端点(或关键点)的像点,用虚线连接像点得到物体的像.

25.打雷和闪电是同时发生的,由于光在空气中的传播速度远大于声音在空气中的传播速度,所以总还是先看到闪电,后听到雷声。

【解析】

试题分析:光在空气中的速度大约3×108m/s,而声音在空气的速度为340m/s,故在发生闪电时,是先看到闪电,后听到雷声的.闪电和雷声同时产生的,但光速远比声速大,根据公式可知,在路程一样的情况下,光所用的时间要比声音小得多,所以先看到闪电后听到雷声.

考点:声速;光的传播速度.

26. 8.5min 110km/h 光沿直线传播

【解析】(1)由v=s/t知道:小轿车通过公路桥需要的时间是:t轿车=s公/v轿车=8.5km/60km/h=17/120h=8.5min;

(2)火车通过的路程是:s=s火+s铁=5.4km+0.1km=5.5km,

所以,火车在铁路桥上的平均速度是:v火=s/t火=5.5km120h=110km/h;

(3)铁路桥为直线形,而“隔壁”的公路桥呈“M”形起伏,通过高低落差,这样火车的车灯发出的光,就不会直射到迎面而来的汽车,因为光是直线传播的。

点睛:本题考查的是速度公式的应用、光直线传播的应用,解题的关键是弄懂轿车和火车通过的路程是,还要学会用物理知识解释生活中的物理现象。

同课章节目录