七年级历史上册第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元测试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 七年级历史上册第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元测试题(解析版) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 162.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-12-18 10:18:50 | ||

图片预览

文档简介

第三单元《统一多民族国家的建立和巩固 》单元测试题

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.董仲舒向汉武帝建议说:“臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”这段话反映出他的主张是( )

A. 焚书坑儒 B. 罢黜百家,独尊儒术 C. 实行科举制 D. 大兴文字狱

2.穿越时空,你已经来到秦始皇统治时期的秦朝,展开合理想象,你可能会遇到的事情有( )

①看见旅店门口挂着小篆字体的招牌②人们纷纷议论秦朝都城迁到了殷

③在集市使用圆形方孔的半两铜钱买了一匹布④听说御史大夫家里宴请宾客时锣鼓喧天响

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①③④

3.西汉后期,夺取政权建立新朝的是( )

A. 刘邦 B. 王莽 C. 刘秀 D. 张角

4.巨清华同学收集了以下资料,请你为她所收集的资料拟定一个正确主题( )

①“秦王扫六合” ②“伐无道,诛暴秦”③汉朝与匈奴的和战 ④汉通西域

A. 国家的产生和社会的变革 B. 统一国家的建立

C. 繁荣与开放的社会 D. 经济重心的转移和民族关系的发展

5.为麻醉人民,统治者欢迎与扶持佛教的主要原因是下列教义中的哪一点( )

A. 灵魂可以脱离肉体永远存在,转生来世B. 人的今生忍受一切苦难,来世可以得到幸福

C. 修身养性,得道成仙 D. 修炼方术,炼制丹药

6.我国封建社会首次出现大一统局面开始于( )

A. 公元前230年 B. 公元前221年 C. 公元220年 D. 公元221年

7.西汉在政治、经济、军事、思想等方面实现了国家的大一统,汉武帝功不可没。他在思想方面采取的主要措施是( )

A. 开创中央集权制度 B. 罢黜百家、独尊儒术

C. 拆分侯、王的封地 D. 派张骞出使西域

8.陈胜吴广起义是我国历史上第一次大规模的农民起义。对这次起义认识不正确的是( )

A. 秦朝的残暴统治是起义爆发的根本原因 B. 起义在秦朝强大兵力镇压下最终失败

C. 其革命首创精神鼓舞了反抗暴政的斗争 D. 这次起义推翻了秦朝统治,但陈胜被杀

9.对新疆疆独恐怖事件的宣判再次打击了分裂分子的气焰。新疆地区正式归属中央政府统辖开始于( )

A. 佛教传入我国中原 B. 开通丝绸之路 C. 设置西域都护 D. 册封达赖喇嘛

10.下图是汉朝开国皇帝,汉民族和汉文化伟大的开拓者之一,中国历史上杰出的政治家、卓越的战略家和指挥家。他在历史上的功绩不包括( )

A. 结束春秋战国以来的分裂局面 B. 结束了秦王朝的残暴统治

C. 统一了全国,建立了西汉 D. 采取了休养生息政策,初步改变汉初贫困局面

11.下列哪一现象,反映了佛教传入中国的影响( )

A. 龙门石窟的开凿 B. 使用公元纪年法

C. 圣诞节前青年人互赠圣诞贺卡 D. 过春节时晚辈叩拜长辈

12.秦统一后建立的中央集权体制中,协助皇帝处理全国政务的是( )

A. 丞相 B. 御史大夫 C. 太尉 D. 郡守

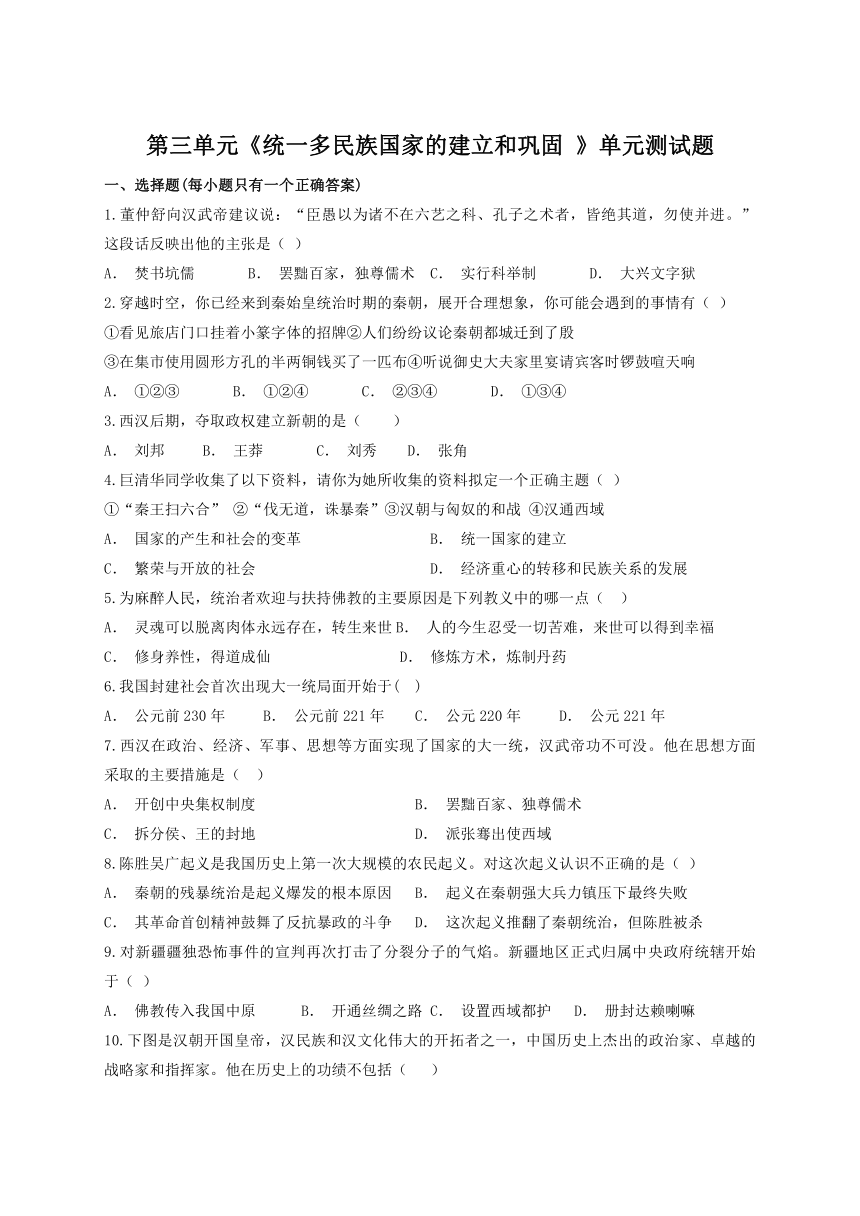

13.下图所示为汉武帝时期的某一政策,关于这一政策说法正确的是( )

A. “罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说确立为正统思想

B. 实行“推恩令”,加强中央对地方的控制

C. 实行盐铁专卖,控制国家重要的经济命脉

D. 均输、平准、平抑物价

14.司马迁说其所著《史记》:“网罗天下放失旧闻,考之行事,稽其成败兴坏之理,凡百三十篇。亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。”这说明其主要目的是( )

A. 搜罗天下奇闻 B. 考查研究古今兴亡成败的原因

C. 研究人与自然的关系 D. 传名后世

15.为了加强对人民的思想控制,西汉哪一位统治者采纳了董仲舒在思想文化领域方面提出的“罢黜百家,独尊儒术”的建议( )

A. 汉高祖 B. 汉武帝 C. 汉文帝 D. 汉景帝

16.一位美国作家写了一本《历史上最有影响的100人》,其中蔡伦名列其中。这其中的原因是( )

A. 蔡伦发明了造纸术 B. 蔡伦改进了造纸术

C. 蔡伦发明了活字印刷术 D. 蔡伦发明了指南针

17.“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同”(董仲舒语),人君无法维持统一。为了扭转这种局面,汉武帝采取的措施是( )

A. 焚书坑儒 B. 削弱诸侯国势力 C. 罢黜百家,独尊儒术 D. 大兴文字狱

18.曾派使者到天竺求取佛经,并修建了白马寺的汉朝皇帝是 ( )

A. 汉武帝 B. 汉明帝 C. 光武帝 D. 汉元帝

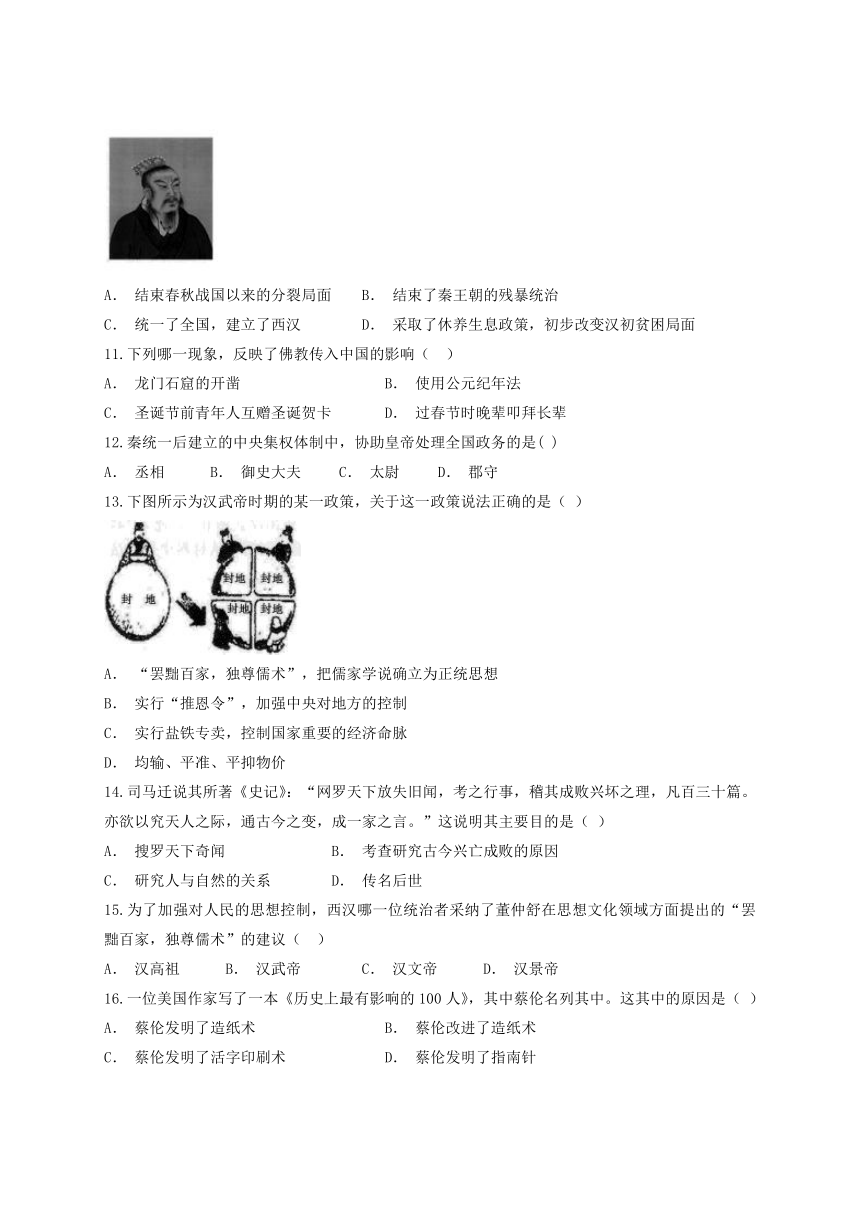

19.观察下图,它反映了我国汉代哪一生产活动的工艺流程( )

A. 造纸 B. 炼铁 C. 纺织 D. 制瓷

20.汉初休养生息政策的制定是刘邦对以下哪条历史经验的总结( )

A. 吸取秦亡教训 B. 实行“马上治天下”

C. 采取高度集权措施 D. 巩固封建统治秩序

21.文景之治出现的原因不包括( )

A. 劝课农桑 B. 提倡节俭 C. 建立太学 D. 为民减负

22.“发如韭,剪复生;头如鸡,割复鸣;吏不必可畏,小民从来不可轻。”这首歌谣流传于( )

A. 西周 B. 东汉 C. 西汉 D. 秦朝

23.徐州龟山汉墓出土了一枚能表明墓主姓名(刘注)及身份的龟钮银印(见下图)。印章字体不是汉朝时广泛使用的隶书,而是( )

A. 小篆 B. 草书 C. 楷书 D. 行书

24.公元9年,废孺子婴(刘婴),自立为皇帝,改国号为“新”的西汉外戚是( )

A. 嬴政 B. 刘邦 C. 项羽 D. 王莽

25.“罢黜百家,独尊儒术”的最突出的积极作用应是( )

A. 促进了西汉时期教育事业的发展 B. 确立了儒家学说作封建正统思想的地位

C. 巩固了秦汉时期大一统局面 D. 限制了其他多种思想的传播和发展

二、非选择题

26.阅读下列材料,回答下列问题。

材料一:据《汉书·食货志》记载“天下既定,民无盖藏,自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。”

材料二:汉文帝说:“夫农,天下之本也。”汉景帝说:“农业是天下之根本。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣,都不如谷物和丝麻。”

材料三:汉初至武帝继位的七十年间,由于国内政治安定,只要不遇水旱之灾,百姓总是人给家足,郡国的仓廪堆满了粮食。太仓里的粮食由于陈陈相因,致腐烂而不可食,政府的库房有余财,京师的钱财有千百万,连串钱的绳子都朽断了。

——《汉书·食货志》译文

(1)材料一反映了西汉初期怎样的社会景象?为什么会出现这样的情况?

(2)材料二体现了汉初统治者怎样的统治措施?其实施的目的是什么?

(3)材料三反映出当时怎样的经济状况?这一时期出现哪一盛世局面?

(4)从材料一到材料三的短短几十年间,西汉社会状况发生这样显著变化的主要原因是什么?

27.阅读下列材料,回答问题。

材料一刘秀勤于政事,“每旦视朝,日仄乃罢,教引公卿郎将议论经理,夜分乃寐”。在位期间,多次发布释放奴婢和禁止残害奴婢的诏书。为减少贫民卖身成为奴婢,经常发救济粮,减少徭役,兴修水利,发展农业生产,裁并郡县,精简官员。结果,裁并四百余县,官员十置其一。其间国势昌隆,号称“建武盛世”。

材料二跋扈将军

(1)材料一中介绍了刘秀的哪些为政之策?“建武盛世”的另一个名号是什么?

(2)材料二中的跋扈将军说明了什么问题?导致了怎样的恶果?

28.阅读下列材料,回答问题。

材料一据统计,东汉和帝即位时10岁,随后的9位皇帝即位时最大的是桓帝15岁,最小的是殇帝1岁,东汉最后10位皇帝平均即位年龄为9.5岁。

材料二汉顺帝末年,京都流传一首童谣:“直如弦,死道边;曲如钩,反封侯。”

材料三《后汉书·皇甫嵩传》记载,黄巾起义爆发后,起义军“燔烧官府,劫略聚邑,州郡失据,长吏多逃亡。旬日之间,天下向(响)应,京师震动”。

(1)材料一反映了什么问题?该问题会导致什么后果?

(2)材料二中童谣的大意是什么?为什么会出现这种情况?

(3)结合材料三及所学知识,分析黄巾起义得到天下响应的原因。“京师震动”后,统治者采取了怎样的措施?

29.阅读下列材料,回答问题。

材料一 秦朝时,农民每年要将收成的2/3以上交给国家。当时,全国人口约2000万,被征发去打仗、服劳役的有三百万,连妇女也被迫转运军粮,许多服役的人活活累死。

材料二 秦朝时死刑种类很多,共有10多种,如腰斩、车裂等。犯罪的人,轻者罚作苦役,重者动辄处死。一人犯法,亲族都得处死;一家犯法,邻里都受牵连。

材料三 王侯将相,宁有种乎?

(1)材料一、二反映了秦朝时什么社会现象?

(2)“诛族”和“连坐”都是秦朝的刑罚,用材料二中的原话说明什么是“连坐”

(3)材料三中的话是谁讲的?他讲这些话的目的是什么?

30.阅读下图,回答问题。

(1)上面两幅图片,涉及有哪些历史人物?

(2)这些历史人物有很多成语和历史典故,请你写出两个。

(3)这些历史人物的事迹,给你的最重要启示是什么?

答案解析

1.【答案】B

【解析】根据所学知识,西汉时期汉武帝采用儒生董仲舒的“罢黜百家,独尊儒术”的建议,孔子的儒家思想成为正统思想。本题选B。

2.【答案】D

【解析】秦始皇统一六国后,统一文字,规定全国使用小篆;统一的货币是圆形方孔钱;在中央设立丞相、太尉和御史大夫;秦朝的都城位于咸阳,商朝盘庚将都城迁到了殷,所以答案是D。

3.【答案】B

【解析】本题考查王莽建立新朝.新朝是中国古代的一个朝代,由王莽建立.公元9年,西汉外戚王莽篡汉建新.刘邦是西汉的开国皇帝;刘秀建立的是东汉;张角是东汉末年黄巾起义的领导人,没有建立政权;故选B.

4.【答案】B

【解析】“秦王扫六合”、“伐无道,诛暴秦”反映的是秦朝的建立与灭亡。“汉朝与匈奴的和战”、“汉通西域”反映的是西汉与匈奴的关系和西汉开拓西域的相关内容。秦朝和西汉都是大一统的王朝,所以上述主题可以拟定为“统一国家的建立”。“国家的产生和社会的变革”反映的是夏商周时期,“繁荣与开放的社会”是指隋唐时期,“经济重心的转移和民族关系的发展”是指宋元时期。所以答案选B。

5.【答案】B

【解析】统治者扶植宗教是因为宗教能够服务于其政治的需要,通过思想控制达到维护统治的目的,所以选B。

6.【答案】B

【解析】公元前221年,秦始皇建立了我国历史上第一个统一的多民族的封建中央集权的国家,中国封建社会经历几百年的分裂,最终完成了统一。

7.【答案】B

【解析】经过汉初的休养生息,汉朝国力强盛起来,汉武帝作为有雄才大略的皇帝,采取了一系列措施,强化了大一统的统治。在思想上,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说作为封建正统思想,排斥其他各家学说。同时大力推行儒家教育,在长安兴办太学,以儒家的五经为主要教材,从而使儒家教育官方化,这些都推动了汉武帝实现大一统,所以选择B。

8.【答案】D

【解析】秦朝的残暴统治激起了人民的反抗。公元前209年,陈胜、吴广领导的秦末农民起义爆发了。但是,由于秦军的强大,不到半年,起义军被镇压下去了。陈胜、吴广相继被部下杀害。陈胜吴广起义是我国历史上第一次大规模的农民起义。他们的革命首创精神,鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治。故选D。

9.【答案】C

【解析】公元前60年,西汉政府设立西域都护,总管西域事务。西域都护府的设立标志着今天新疆地区在那个时候已经开始隶属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分。故选C。

10.【答案】A

【解析】依据所学可知,图中人物是汉高祖刘邦。结束春秋战国以来分裂局面的是秦王嬴政。其余三项都是刘邦的功绩。A项符合题意,故此题选A。

11.【答案】A

【解析】随着佛教的传入,中国兴起了石窟艺术,龙门石窟的开凿是当时佛教传入我国的石窟艺术的典型代表。

12.【答案】A

【解析】根据题干关键词“在秦朝中央协助皇帝处理全国政务”,结合所学知识,为了适应新的统一形式,加强封建统治,秦朝创立了一套封建专制主义的中央集权制度。在中央政府设丞相、太尉和御史大夫,分管行政、军事和监察。丞相在中央协助皇帝处理全国政务应。A项符合题意;BC两项不合题意;在地方上,全国分成36郡,郡的行政掌称郡守,D项不合题意。由此可知BCD三项不合题意,故选择A。

13.【答案】B

【解析】根据题干信息“汉武帝时期削弱封地”,结合所学知识可知,这属于政治方面的表现,汉武帝即位之初,诸侯国势力还很强,为解除诸侯国对中央政权的威胁,汉武帝接受主父偃的建议,实施“推恩令”,削弱王国势力,选项B符合题意;而选项A是思想方面,不符合题意;选项C、D是经济方面,不符合题意;因此只有选项B符合题意,故选B。

14.【答案】B

【解析】司马迁写《史记》是为了考查研究古今兴亡成败的原因,为后世提供一些警戒。

15.【答案】B

【解析】汉武帝采取了董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,答案选B。

16.【答案】B

【解析】根据所学知识:蔡伦是东汉人,他收集树皮、废麻、破布、旧鱼网等原料造纸,改进了造纸术。因此选B。

17.【答案】C

【解析】题干提供了关键信息“董仲舒”、“汉武帝”,结合课本所学分析,西汉初年,诸子百家的各派人物还很活跃。诸王门下聚集许多宾客,常常批评皇帝的政策,指责中央,对中央集权很不利,很快汉武帝接受了董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”。故答案为C。

18.【答案】B

【解析】汉明帝时期,建造了我国第一座佛教寺院——白马寺。

19.【答案】A

【解析】根据图片可知,这是我国汉代造纸术的工艺流程:蒸煮、舂捣、制浆、捞取纸浆、晾晒、码放。BCD均不符合图片信息,故选A。

20.【答案】A

【解析】依据所学知识可知,由于秦末农民战争动乱,楚汉之争,生灵涂炭,急需时间休养生息,重建家园。所以汉朝初期,汉高祖刘邦吸取了秦亡的教训,实行了休养生息的政策。故选A。

21.【答案】C

【解析】建立太学是汉武帝的举措,A、B、D均为文景之治出现的原因,故选C。

22.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,“吏不必可畏,小民从来不可轻”道出了农民誓死抗争的心声,东汉王朝的腐朽统治,严重破坏了社会生产力,这首东汉末年歌谣的出现,预示着农民革命的大风暴即将到来。因此只有选项B符合题意,故选B。

23.【答案】A

【解析】秦朝时期,统一使用的文字是小篆。

24.【答案】D

【解析】根据题干和所学可知,秦王嬴政建立的是秦朝,刘邦建立的是西汉,项羽没有建立政权;王莽是西汉外戚,他于公元9年篡汉建新;ABC不符合题意,故选D。

点睛:解题时结合题干,分析选项中人物是否有建立政权的活动,对比题干中的人物活动选出正确答案。

25.【答案】B

【解析】根据所学,A、C、D三项是董仲舒新儒学的作用,但是最突出的积极意义是形成中国封建社会的主流思想,所以是B。

26.【答案】(1)景象:西汉初年,天下刚刚安定,人民非常贫困。天子的车骑不能配齐四匹毛色一样的马,将军和丞相只能乘坐牛车;原因:秦朝的残暴统治和秦末的战乱,使社会生产遭到严重的破坏。

(2)重视农业发展;恢复和发展社会生产,巩固统治。

(3)政治清明,社会经济繁荣,人民生活安定,国家积累了大量钱粮。文景之治。

(4)汉初统治者吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,采取休养生息政策,轻徭薄赋,注重农业生产,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑,重视“以德化民”,还废除了一些严刑苛法,提倡勤俭治国,反对奢侈浮华等。

【解析】(1)第一小问,根据材料分析可知,西汉建立之初,“民无盖藏”说明老百姓很贫困;“天子不能具醇驷,而将相或乘牛车”是说天子的车骑不能配齐四匹毛色一样的马,将军和丞相只能乘坐牛车;第二小问,根据所学可知,出现上述现象的原因是:秦朝的残暴统治和秦末的战乱,使社会生产遭到严重的破坏。

(2)第一小问,根据材料可知,两位皇帝都把农业作为天下之根本,说明文帝和景帝都十分重视农业生产;第二小问,根据所学可知,他们发展生产的目的是,通过恢复和发展社会生产巩固统治。

(3)第一小问,根据材料可知,经过70多年的休养生息,西汉社会局面安定,社会经济繁荣,人民生活安定,国家积累了大量钱粮。第二小问,根据所学可知,题干描述的社会局面是封建社会出现的繁荣稳定局面,所以把文帝和景帝统治时期的局面,称为“文景之治”。

(4)根据所学可知,西汉初年几十年,社会发生的巨大变化是因为实行了休养生息的政策,其具体体现是:注重农业生产,轻徭薄赋,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑,重视“以德化民”,还废除了一些严刑苛法,提倡勤俭治国,反对奢侈浮华等。

27.【答案】(1)释放奴婢;兴修水利;发展农业生产;裁并郡县,精简官员。“光武中兴”。

(2)说明外戚专权严重。导致外戚、宦官交替专权的恶性循环,动摇了东汉的统治,东汉王朝走向衰亡。

【解析】(1)第一问依据材料信息:次发布释放奴婢和禁止残害奴婢的诏书。为减少贫民卖身成为奴婢,经常发救济粮,减少徭役,兴修水利,发展农业生产,裁并郡县,精简官员可知,刘秀在位时期释放奴婢;兴修水利;发展农业生产;裁并郡县,精简官员;第二问依据所学可知,“建武盛世”的另一个名号是“光武中兴”。

(2)第一问依据所学可知,材料二中的跋扈将军说明了外戚专权严重;第二问依据所学可知,外戚、宦官交替专权的恶性循环,动摇了东汉的统治,东汉王朝走向衰亡。

28.【答案】(1)问题:东汉中期以后,继位的皇帝大多年幼,不能主政。后果:导致外戚宦官专权。

(2)大意:性格如弓弦般正直的人,最后不免沦落天涯,暴尸街头;而不正直的奸臣,趋炎附势,欺世盗名,反倒封侯拜相,极尽荣华。(意思相近即可)原因:外戚与宦官轮流把持朝政,任用亲信,诛杀异己,导致政治腐败不堪,正直的官员受到排挤陷害,社会混乱。

(3)原因:东汉后期朝政越来越腐败,时局动荡不安,自然灾害频发,反抗的情绪在民间蔓延。措施:调集军队进行镇压,同时调和统治阶级内部的矛盾,一致对付农民起义。

【解析】(1)依据题干中的信息可看出东汉中期以后,继位的皇帝大多年幼,不能主政,导致外戚宦官交替专权。

(2)依据材料信息可知,童谣的大意为:性格如弓弦般正直的人,最后不免沦落天涯,暴尸街头;而不正直的奸臣,趋炎附势,欺世盗名,反倒封侯拜相,极尽荣华。之所以出现这种局面,与外戚与宦官轮流把持朝政有关。

(3)第一问依据所学可知,东汉后期朝政越来越腐败,时局动荡不安,自然灾害频发,反抗的情绪在民间蔓延。第二问依据所学可知,调集军队进行镇压,同时调和统治阶级内部的矛盾,一致对付农民起义。

29.【答案】(1)反映了秦朝赋税、徭役、兵役繁重,刑法残酷。

(2)“连坐”就是“一家犯法,邻里都受牵连”。

(3)陈胜。为了号召大家举行起义推翻秦朝的统治。

【解析】(1)材料一、二反映了秦朝赋税、徭役、兵役沉重,刑法残酷的情况。

(2)根据材料二,连坐就是一家触犯法律,邻里都要受到牵连。

(3)材料三的话是陈胜说的,讲这些话的目的就是要号召人们起来推翻秦王朝。

30.【答案】(1)陈胜、吴广、刘邦、项羽。

(2)鱼腹丹书、四面楚歌、楚汉之争、鸿门宴、项庄舞剑,意在沛公等。

(3)得民心者得天下,失民心者失天下。

【解析】上面两幅图片,涉及到历史人物的人物有陈胜、吴广、刘邦、项羽。这些历史人物有很多成语和历史典故,如鱼腹丹书、四面楚歌、楚汉之争、鸿门宴、项庄舞剑,意在沛公等。这些历史人物的事迹,给我们的最重要启示是得民心者得天下,失民心者失天下。

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.董仲舒向汉武帝建议说:“臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”这段话反映出他的主张是( )

A. 焚书坑儒 B. 罢黜百家,独尊儒术 C. 实行科举制 D. 大兴文字狱

2.穿越时空,你已经来到秦始皇统治时期的秦朝,展开合理想象,你可能会遇到的事情有( )

①看见旅店门口挂着小篆字体的招牌②人们纷纷议论秦朝都城迁到了殷

③在集市使用圆形方孔的半两铜钱买了一匹布④听说御史大夫家里宴请宾客时锣鼓喧天响

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①③④

3.西汉后期,夺取政权建立新朝的是( )

A. 刘邦 B. 王莽 C. 刘秀 D. 张角

4.巨清华同学收集了以下资料,请你为她所收集的资料拟定一个正确主题( )

①“秦王扫六合” ②“伐无道,诛暴秦”③汉朝与匈奴的和战 ④汉通西域

A. 国家的产生和社会的变革 B. 统一国家的建立

C. 繁荣与开放的社会 D. 经济重心的转移和民族关系的发展

5.为麻醉人民,统治者欢迎与扶持佛教的主要原因是下列教义中的哪一点( )

A. 灵魂可以脱离肉体永远存在,转生来世B. 人的今生忍受一切苦难,来世可以得到幸福

C. 修身养性,得道成仙 D. 修炼方术,炼制丹药

6.我国封建社会首次出现大一统局面开始于( )

A. 公元前230年 B. 公元前221年 C. 公元220年 D. 公元221年

7.西汉在政治、经济、军事、思想等方面实现了国家的大一统,汉武帝功不可没。他在思想方面采取的主要措施是( )

A. 开创中央集权制度 B. 罢黜百家、独尊儒术

C. 拆分侯、王的封地 D. 派张骞出使西域

8.陈胜吴广起义是我国历史上第一次大规模的农民起义。对这次起义认识不正确的是( )

A. 秦朝的残暴统治是起义爆发的根本原因 B. 起义在秦朝强大兵力镇压下最终失败

C. 其革命首创精神鼓舞了反抗暴政的斗争 D. 这次起义推翻了秦朝统治,但陈胜被杀

9.对新疆疆独恐怖事件的宣判再次打击了分裂分子的气焰。新疆地区正式归属中央政府统辖开始于( )

A. 佛教传入我国中原 B. 开通丝绸之路 C. 设置西域都护 D. 册封达赖喇嘛

10.下图是汉朝开国皇帝,汉民族和汉文化伟大的开拓者之一,中国历史上杰出的政治家、卓越的战略家和指挥家。他在历史上的功绩不包括( )

A. 结束春秋战国以来的分裂局面 B. 结束了秦王朝的残暴统治

C. 统一了全国,建立了西汉 D. 采取了休养生息政策,初步改变汉初贫困局面

11.下列哪一现象,反映了佛教传入中国的影响( )

A. 龙门石窟的开凿 B. 使用公元纪年法

C. 圣诞节前青年人互赠圣诞贺卡 D. 过春节时晚辈叩拜长辈

12.秦统一后建立的中央集权体制中,协助皇帝处理全国政务的是( )

A. 丞相 B. 御史大夫 C. 太尉 D. 郡守

13.下图所示为汉武帝时期的某一政策,关于这一政策说法正确的是( )

A. “罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说确立为正统思想

B. 实行“推恩令”,加强中央对地方的控制

C. 实行盐铁专卖,控制国家重要的经济命脉

D. 均输、平准、平抑物价

14.司马迁说其所著《史记》:“网罗天下放失旧闻,考之行事,稽其成败兴坏之理,凡百三十篇。亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。”这说明其主要目的是( )

A. 搜罗天下奇闻 B. 考查研究古今兴亡成败的原因

C. 研究人与自然的关系 D. 传名后世

15.为了加强对人民的思想控制,西汉哪一位统治者采纳了董仲舒在思想文化领域方面提出的“罢黜百家,独尊儒术”的建议( )

A. 汉高祖 B. 汉武帝 C. 汉文帝 D. 汉景帝

16.一位美国作家写了一本《历史上最有影响的100人》,其中蔡伦名列其中。这其中的原因是( )

A. 蔡伦发明了造纸术 B. 蔡伦改进了造纸术

C. 蔡伦发明了活字印刷术 D. 蔡伦发明了指南针

17.“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同”(董仲舒语),人君无法维持统一。为了扭转这种局面,汉武帝采取的措施是( )

A. 焚书坑儒 B. 削弱诸侯国势力 C. 罢黜百家,独尊儒术 D. 大兴文字狱

18.曾派使者到天竺求取佛经,并修建了白马寺的汉朝皇帝是 ( )

A. 汉武帝 B. 汉明帝 C. 光武帝 D. 汉元帝

19.观察下图,它反映了我国汉代哪一生产活动的工艺流程( )

A. 造纸 B. 炼铁 C. 纺织 D. 制瓷

20.汉初休养生息政策的制定是刘邦对以下哪条历史经验的总结( )

A. 吸取秦亡教训 B. 实行“马上治天下”

C. 采取高度集权措施 D. 巩固封建统治秩序

21.文景之治出现的原因不包括( )

A. 劝课农桑 B. 提倡节俭 C. 建立太学 D. 为民减负

22.“发如韭,剪复生;头如鸡,割复鸣;吏不必可畏,小民从来不可轻。”这首歌谣流传于( )

A. 西周 B. 东汉 C. 西汉 D. 秦朝

23.徐州龟山汉墓出土了一枚能表明墓主姓名(刘注)及身份的龟钮银印(见下图)。印章字体不是汉朝时广泛使用的隶书,而是( )

A. 小篆 B. 草书 C. 楷书 D. 行书

24.公元9年,废孺子婴(刘婴),自立为皇帝,改国号为“新”的西汉外戚是( )

A. 嬴政 B. 刘邦 C. 项羽 D. 王莽

25.“罢黜百家,独尊儒术”的最突出的积极作用应是( )

A. 促进了西汉时期教育事业的发展 B. 确立了儒家学说作封建正统思想的地位

C. 巩固了秦汉时期大一统局面 D. 限制了其他多种思想的传播和发展

二、非选择题

26.阅读下列材料,回答下列问题。

材料一:据《汉书·食货志》记载“天下既定,民无盖藏,自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。”

材料二:汉文帝说:“夫农,天下之本也。”汉景帝说:“农业是天下之根本。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣,都不如谷物和丝麻。”

材料三:汉初至武帝继位的七十年间,由于国内政治安定,只要不遇水旱之灾,百姓总是人给家足,郡国的仓廪堆满了粮食。太仓里的粮食由于陈陈相因,致腐烂而不可食,政府的库房有余财,京师的钱财有千百万,连串钱的绳子都朽断了。

——《汉书·食货志》译文

(1)材料一反映了西汉初期怎样的社会景象?为什么会出现这样的情况?

(2)材料二体现了汉初统治者怎样的统治措施?其实施的目的是什么?

(3)材料三反映出当时怎样的经济状况?这一时期出现哪一盛世局面?

(4)从材料一到材料三的短短几十年间,西汉社会状况发生这样显著变化的主要原因是什么?

27.阅读下列材料,回答问题。

材料一刘秀勤于政事,“每旦视朝,日仄乃罢,教引公卿郎将议论经理,夜分乃寐”。在位期间,多次发布释放奴婢和禁止残害奴婢的诏书。为减少贫民卖身成为奴婢,经常发救济粮,减少徭役,兴修水利,发展农业生产,裁并郡县,精简官员。结果,裁并四百余县,官员十置其一。其间国势昌隆,号称“建武盛世”。

材料二跋扈将军

(1)材料一中介绍了刘秀的哪些为政之策?“建武盛世”的另一个名号是什么?

(2)材料二中的跋扈将军说明了什么问题?导致了怎样的恶果?

28.阅读下列材料,回答问题。

材料一据统计,东汉和帝即位时10岁,随后的9位皇帝即位时最大的是桓帝15岁,最小的是殇帝1岁,东汉最后10位皇帝平均即位年龄为9.5岁。

材料二汉顺帝末年,京都流传一首童谣:“直如弦,死道边;曲如钩,反封侯。”

材料三《后汉书·皇甫嵩传》记载,黄巾起义爆发后,起义军“燔烧官府,劫略聚邑,州郡失据,长吏多逃亡。旬日之间,天下向(响)应,京师震动”。

(1)材料一反映了什么问题?该问题会导致什么后果?

(2)材料二中童谣的大意是什么?为什么会出现这种情况?

(3)结合材料三及所学知识,分析黄巾起义得到天下响应的原因。“京师震动”后,统治者采取了怎样的措施?

29.阅读下列材料,回答问题。

材料一 秦朝时,农民每年要将收成的2/3以上交给国家。当时,全国人口约2000万,被征发去打仗、服劳役的有三百万,连妇女也被迫转运军粮,许多服役的人活活累死。

材料二 秦朝时死刑种类很多,共有10多种,如腰斩、车裂等。犯罪的人,轻者罚作苦役,重者动辄处死。一人犯法,亲族都得处死;一家犯法,邻里都受牵连。

材料三 王侯将相,宁有种乎?

(1)材料一、二反映了秦朝时什么社会现象?

(2)“诛族”和“连坐”都是秦朝的刑罚,用材料二中的原话说明什么是“连坐”

(3)材料三中的话是谁讲的?他讲这些话的目的是什么?

30.阅读下图,回答问题。

(1)上面两幅图片,涉及有哪些历史人物?

(2)这些历史人物有很多成语和历史典故,请你写出两个。

(3)这些历史人物的事迹,给你的最重要启示是什么?

答案解析

1.【答案】B

【解析】根据所学知识,西汉时期汉武帝采用儒生董仲舒的“罢黜百家,独尊儒术”的建议,孔子的儒家思想成为正统思想。本题选B。

2.【答案】D

【解析】秦始皇统一六国后,统一文字,规定全国使用小篆;统一的货币是圆形方孔钱;在中央设立丞相、太尉和御史大夫;秦朝的都城位于咸阳,商朝盘庚将都城迁到了殷,所以答案是D。

3.【答案】B

【解析】本题考查王莽建立新朝.新朝是中国古代的一个朝代,由王莽建立.公元9年,西汉外戚王莽篡汉建新.刘邦是西汉的开国皇帝;刘秀建立的是东汉;张角是东汉末年黄巾起义的领导人,没有建立政权;故选B.

4.【答案】B

【解析】“秦王扫六合”、“伐无道,诛暴秦”反映的是秦朝的建立与灭亡。“汉朝与匈奴的和战”、“汉通西域”反映的是西汉与匈奴的关系和西汉开拓西域的相关内容。秦朝和西汉都是大一统的王朝,所以上述主题可以拟定为“统一国家的建立”。“国家的产生和社会的变革”反映的是夏商周时期,“繁荣与开放的社会”是指隋唐时期,“经济重心的转移和民族关系的发展”是指宋元时期。所以答案选B。

5.【答案】B

【解析】统治者扶植宗教是因为宗教能够服务于其政治的需要,通过思想控制达到维护统治的目的,所以选B。

6.【答案】B

【解析】公元前221年,秦始皇建立了我国历史上第一个统一的多民族的封建中央集权的国家,中国封建社会经历几百年的分裂,最终完成了统一。

7.【答案】B

【解析】经过汉初的休养生息,汉朝国力强盛起来,汉武帝作为有雄才大略的皇帝,采取了一系列措施,强化了大一统的统治。在思想上,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说作为封建正统思想,排斥其他各家学说。同时大力推行儒家教育,在长安兴办太学,以儒家的五经为主要教材,从而使儒家教育官方化,这些都推动了汉武帝实现大一统,所以选择B。

8.【答案】D

【解析】秦朝的残暴统治激起了人民的反抗。公元前209年,陈胜、吴广领导的秦末农民起义爆发了。但是,由于秦军的强大,不到半年,起义军被镇压下去了。陈胜、吴广相继被部下杀害。陈胜吴广起义是我国历史上第一次大规模的农民起义。他们的革命首创精神,鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治。故选D。

9.【答案】C

【解析】公元前60年,西汉政府设立西域都护,总管西域事务。西域都护府的设立标志着今天新疆地区在那个时候已经开始隶属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分。故选C。

10.【答案】A

【解析】依据所学可知,图中人物是汉高祖刘邦。结束春秋战国以来分裂局面的是秦王嬴政。其余三项都是刘邦的功绩。A项符合题意,故此题选A。

11.【答案】A

【解析】随着佛教的传入,中国兴起了石窟艺术,龙门石窟的开凿是当时佛教传入我国的石窟艺术的典型代表。

12.【答案】A

【解析】根据题干关键词“在秦朝中央协助皇帝处理全国政务”,结合所学知识,为了适应新的统一形式,加强封建统治,秦朝创立了一套封建专制主义的中央集权制度。在中央政府设丞相、太尉和御史大夫,分管行政、军事和监察。丞相在中央协助皇帝处理全国政务应。A项符合题意;BC两项不合题意;在地方上,全国分成36郡,郡的行政掌称郡守,D项不合题意。由此可知BCD三项不合题意,故选择A。

13.【答案】B

【解析】根据题干信息“汉武帝时期削弱封地”,结合所学知识可知,这属于政治方面的表现,汉武帝即位之初,诸侯国势力还很强,为解除诸侯国对中央政权的威胁,汉武帝接受主父偃的建议,实施“推恩令”,削弱王国势力,选项B符合题意;而选项A是思想方面,不符合题意;选项C、D是经济方面,不符合题意;因此只有选项B符合题意,故选B。

14.【答案】B

【解析】司马迁写《史记》是为了考查研究古今兴亡成败的原因,为后世提供一些警戒。

15.【答案】B

【解析】汉武帝采取了董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,答案选B。

16.【答案】B

【解析】根据所学知识:蔡伦是东汉人,他收集树皮、废麻、破布、旧鱼网等原料造纸,改进了造纸术。因此选B。

17.【答案】C

【解析】题干提供了关键信息“董仲舒”、“汉武帝”,结合课本所学分析,西汉初年,诸子百家的各派人物还很活跃。诸王门下聚集许多宾客,常常批评皇帝的政策,指责中央,对中央集权很不利,很快汉武帝接受了董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”。故答案为C。

18.【答案】B

【解析】汉明帝时期,建造了我国第一座佛教寺院——白马寺。

19.【答案】A

【解析】根据图片可知,这是我国汉代造纸术的工艺流程:蒸煮、舂捣、制浆、捞取纸浆、晾晒、码放。BCD均不符合图片信息,故选A。

20.【答案】A

【解析】依据所学知识可知,由于秦末农民战争动乱,楚汉之争,生灵涂炭,急需时间休养生息,重建家园。所以汉朝初期,汉高祖刘邦吸取了秦亡的教训,实行了休养生息的政策。故选A。

21.【答案】C

【解析】建立太学是汉武帝的举措,A、B、D均为文景之治出现的原因,故选C。

22.【答案】B

【解析】结合所学知识可知,“吏不必可畏,小民从来不可轻”道出了农民誓死抗争的心声,东汉王朝的腐朽统治,严重破坏了社会生产力,这首东汉末年歌谣的出现,预示着农民革命的大风暴即将到来。因此只有选项B符合题意,故选B。

23.【答案】A

【解析】秦朝时期,统一使用的文字是小篆。

24.【答案】D

【解析】根据题干和所学可知,秦王嬴政建立的是秦朝,刘邦建立的是西汉,项羽没有建立政权;王莽是西汉外戚,他于公元9年篡汉建新;ABC不符合题意,故选D。

点睛:解题时结合题干,分析选项中人物是否有建立政权的活动,对比题干中的人物活动选出正确答案。

25.【答案】B

【解析】根据所学,A、C、D三项是董仲舒新儒学的作用,但是最突出的积极意义是形成中国封建社会的主流思想,所以是B。

26.【答案】(1)景象:西汉初年,天下刚刚安定,人民非常贫困。天子的车骑不能配齐四匹毛色一样的马,将军和丞相只能乘坐牛车;原因:秦朝的残暴统治和秦末的战乱,使社会生产遭到严重的破坏。

(2)重视农业发展;恢复和发展社会生产,巩固统治。

(3)政治清明,社会经济繁荣,人民生活安定,国家积累了大量钱粮。文景之治。

(4)汉初统治者吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,采取休养生息政策,轻徭薄赋,注重农业生产,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑,重视“以德化民”,还废除了一些严刑苛法,提倡勤俭治国,反对奢侈浮华等。

【解析】(1)第一小问,根据材料分析可知,西汉建立之初,“民无盖藏”说明老百姓很贫困;“天子不能具醇驷,而将相或乘牛车”是说天子的车骑不能配齐四匹毛色一样的马,将军和丞相只能乘坐牛车;第二小问,根据所学可知,出现上述现象的原因是:秦朝的残暴统治和秦末的战乱,使社会生产遭到严重的破坏。

(2)第一小问,根据材料可知,两位皇帝都把农业作为天下之根本,说明文帝和景帝都十分重视农业生产;第二小问,根据所学可知,他们发展生产的目的是,通过恢复和发展社会生产巩固统治。

(3)第一小问,根据材料可知,经过70多年的休养生息,西汉社会局面安定,社会经济繁荣,人民生活安定,国家积累了大量钱粮。第二小问,根据所学可知,题干描述的社会局面是封建社会出现的繁荣稳定局面,所以把文帝和景帝统治时期的局面,称为“文景之治”。

(4)根据所学可知,西汉初年几十年,社会发生的巨大变化是因为实行了休养生息的政策,其具体体现是:注重农业生产,轻徭薄赋,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑,重视“以德化民”,还废除了一些严刑苛法,提倡勤俭治国,反对奢侈浮华等。

27.【答案】(1)释放奴婢;兴修水利;发展农业生产;裁并郡县,精简官员。“光武中兴”。

(2)说明外戚专权严重。导致外戚、宦官交替专权的恶性循环,动摇了东汉的统治,东汉王朝走向衰亡。

【解析】(1)第一问依据材料信息:次发布释放奴婢和禁止残害奴婢的诏书。为减少贫民卖身成为奴婢,经常发救济粮,减少徭役,兴修水利,发展农业生产,裁并郡县,精简官员可知,刘秀在位时期释放奴婢;兴修水利;发展农业生产;裁并郡县,精简官员;第二问依据所学可知,“建武盛世”的另一个名号是“光武中兴”。

(2)第一问依据所学可知,材料二中的跋扈将军说明了外戚专权严重;第二问依据所学可知,外戚、宦官交替专权的恶性循环,动摇了东汉的统治,东汉王朝走向衰亡。

28.【答案】(1)问题:东汉中期以后,继位的皇帝大多年幼,不能主政。后果:导致外戚宦官专权。

(2)大意:性格如弓弦般正直的人,最后不免沦落天涯,暴尸街头;而不正直的奸臣,趋炎附势,欺世盗名,反倒封侯拜相,极尽荣华。(意思相近即可)原因:外戚与宦官轮流把持朝政,任用亲信,诛杀异己,导致政治腐败不堪,正直的官员受到排挤陷害,社会混乱。

(3)原因:东汉后期朝政越来越腐败,时局动荡不安,自然灾害频发,反抗的情绪在民间蔓延。措施:调集军队进行镇压,同时调和统治阶级内部的矛盾,一致对付农民起义。

【解析】(1)依据题干中的信息可看出东汉中期以后,继位的皇帝大多年幼,不能主政,导致外戚宦官交替专权。

(2)依据材料信息可知,童谣的大意为:性格如弓弦般正直的人,最后不免沦落天涯,暴尸街头;而不正直的奸臣,趋炎附势,欺世盗名,反倒封侯拜相,极尽荣华。之所以出现这种局面,与外戚与宦官轮流把持朝政有关。

(3)第一问依据所学可知,东汉后期朝政越来越腐败,时局动荡不安,自然灾害频发,反抗的情绪在民间蔓延。第二问依据所学可知,调集军队进行镇压,同时调和统治阶级内部的矛盾,一致对付农民起义。

29.【答案】(1)反映了秦朝赋税、徭役、兵役繁重,刑法残酷。

(2)“连坐”就是“一家犯法,邻里都受牵连”。

(3)陈胜。为了号召大家举行起义推翻秦朝的统治。

【解析】(1)材料一、二反映了秦朝赋税、徭役、兵役沉重,刑法残酷的情况。

(2)根据材料二,连坐就是一家触犯法律,邻里都要受到牵连。

(3)材料三的话是陈胜说的,讲这些话的目的就是要号召人们起来推翻秦王朝。

30.【答案】(1)陈胜、吴广、刘邦、项羽。

(2)鱼腹丹书、四面楚歌、楚汉之争、鸿门宴、项庄舞剑,意在沛公等。

(3)得民心者得天下,失民心者失天下。

【解析】上面两幅图片,涉及到历史人物的人物有陈胜、吴广、刘邦、项羽。这些历史人物有很多成语和历史典故,如鱼腹丹书、四面楚歌、楚汉之争、鸿门宴、项庄舞剑,意在沛公等。这些历史人物的事迹,给我们的最重要启示是得民心者得天下,失民心者失天下。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史