20.《曹刿论战》(共59张PPT)

图片预览

文档简介

曹刿论战

《左传》

1.正确、流利地朗读课文。

2.积累文言词语。掌握判断句、倒装句和省略句的用法。

3.学习文章取材详略得当的特点。?

4.了解曹刿的战略、战术思想,以及鲁军以弱胜强的原因。?

《左传》原名《左氏春秋》,它起自鲁隐公元年(前722年),迄于鲁悼公四年(前464年),以《春秋》为本,通过记述春秋时期的具体史实来说明《春秋》的纲目,是儒家重要经典之一。相传《左传》为左丘明所作。左丘明知识渊博,品德高尚,世代为史官,依《春秋》著成了中国古代第一部记事详细、议论精辟的编年体史书《左传》,成为史家的开山鼻祖。《左传》保存了重要的历史资料,具有一定的史学价值。同时,它又善于剪裁,叙事清晰,描写人物生动,又有一定的文学价值,对后代散文的发展有很大的影响。

这次战争发生的时间是春秋初期,交战双方是强大的齐国和弱小的鲁国。交战地点是鲁国的长勺,所以史称长勺之战。发生战争的原因是齐襄公时,政令无常,他的弟弟公子小白和公子纠分别逃到莒国和鲁国避难。后来齐襄公被杀,住在莒国的公子小白抢先回到齐国夺得王位,称为齐桓公。后来鲁国也送公子纠回齐国争夺王位,结果被齐桓公打败,齐桓公逼鲁庄公杀掉公子纠。鲁庄公十年(前684年)齐桓公又借口鲁国曾经帮助公子纠与他争夺齐国君位,再次举兵攻鲁,两军战于鲁国长勺,结果弱小的鲁国战胜了入侵的强大的齐国。

介绍时代背景

孔子在《春秋》中用了13个字记载了公元前685年齐鲁两国长勺之战的经过“十年春,王正月,公败,齐师于长勺。”

本文是这句话的传文。它以具体的史实阐明作战必须取信于民,运用正确的战略战术,掌握战机,才能取胜的道理。

解“题”

主人公——曹刿

主要内容——论战

历史背景——齐鲁之战

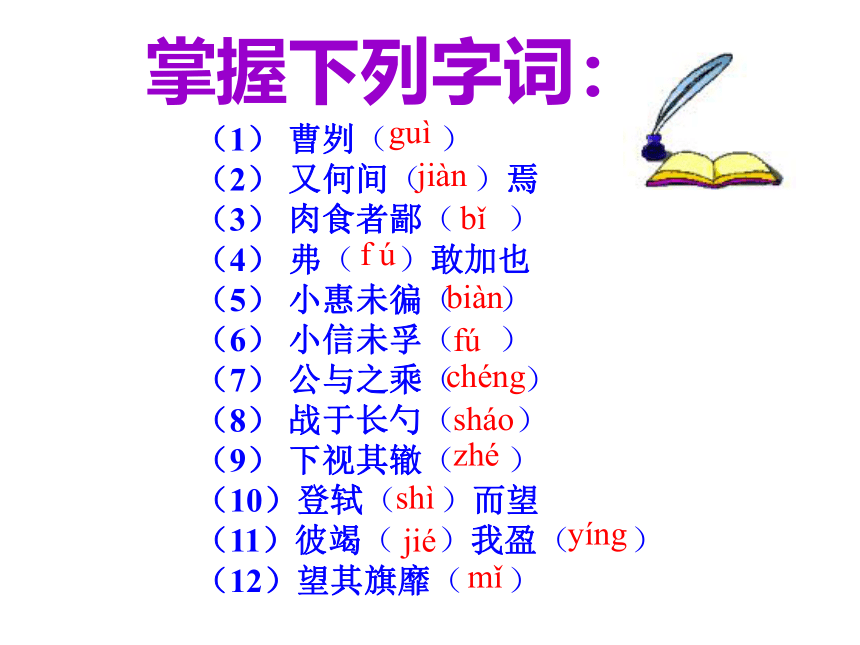

掌握下列字词:

(1) 曹刿( )

(2) 又何间( )焉

(3) 肉食者鄙( )

(4) 弗( )敢加也

(5) 小惠未徧( )

(6) 小信未孚( )

(7) 公与之乘( )

(8) 战于长勺( )

(9) 下视其辙( )

(10)登轼( )而望

(11)彼竭( )我盈( )

(12)望其旗靡( )

guì

jiàn

bǐ

f ú

biàn

fú

chéng

sháo

zhé

shì

jié

yíng

mǐ

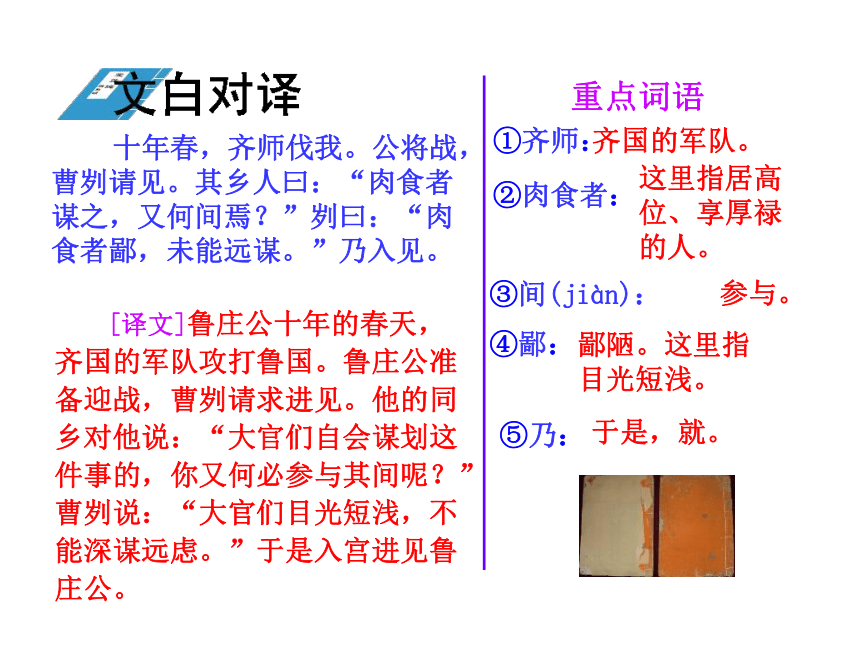

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。

[译文]鲁庄公十年的春天,齐国的军队攻打鲁国。鲁庄公准备迎战,曹刿请求进见。他的同乡对他说:“大官们自会谋划这件事的,你又何必参与其间呢?”曹刿说:“大官们目光短浅,不能深谋远虑。”于是入宫进见鲁庄公。

①齐师:

②肉食者:

③间(jiàn):

⑤乃:

齐国的军队。

这里指居高位、享厚禄的人。

于是,就。

④鄙:

重点词语

参与。

鄙陋。这里指目光短浅。

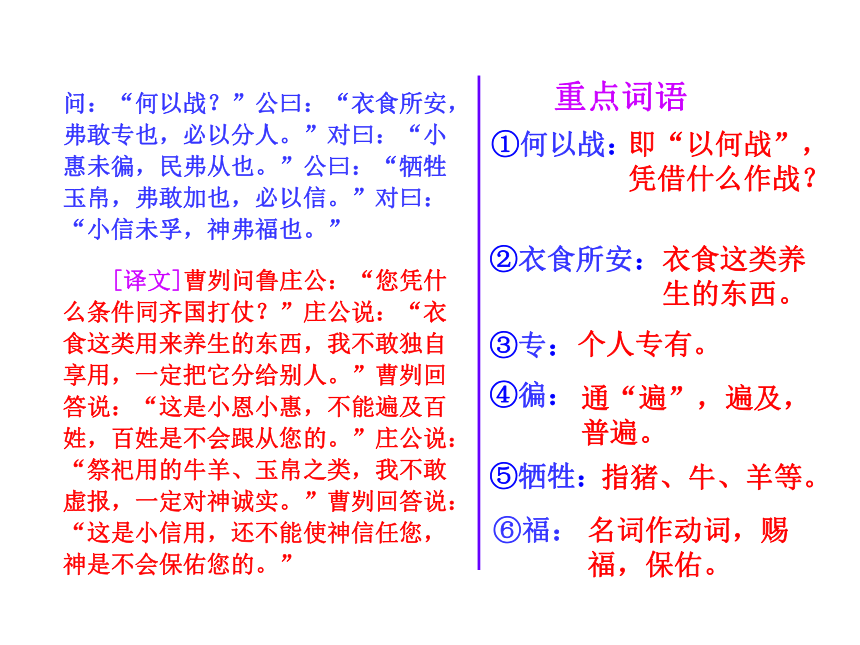

问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”

[译文]曹刿问鲁庄公:“您凭什么条件同齐国打仗?”庄公说:“衣食这类用来养生的东西,我不敢独自享用,一定把它分给别人。”曹刿回答说:“这是小恩小惠,不能遍及百姓,百姓是不会跟从您的。”庄公说:“祭祀用的牛羊、玉帛之类,我不敢虚报,一定对神诚实。”曹刿回答说:“这是小信用,还不能使神信任您,神是不会保佑您的。”

②衣食所安:

③专:

④徧:

①何以战:

⑤牺牲:

重点词语

即“以何战”,凭借什么作战?

衣食这类养生的东西。

个人专有。

通“遍”,遍及,普遍。

指猪、牛、羊等。

⑥福:

名词作动词,赐福,保佑。

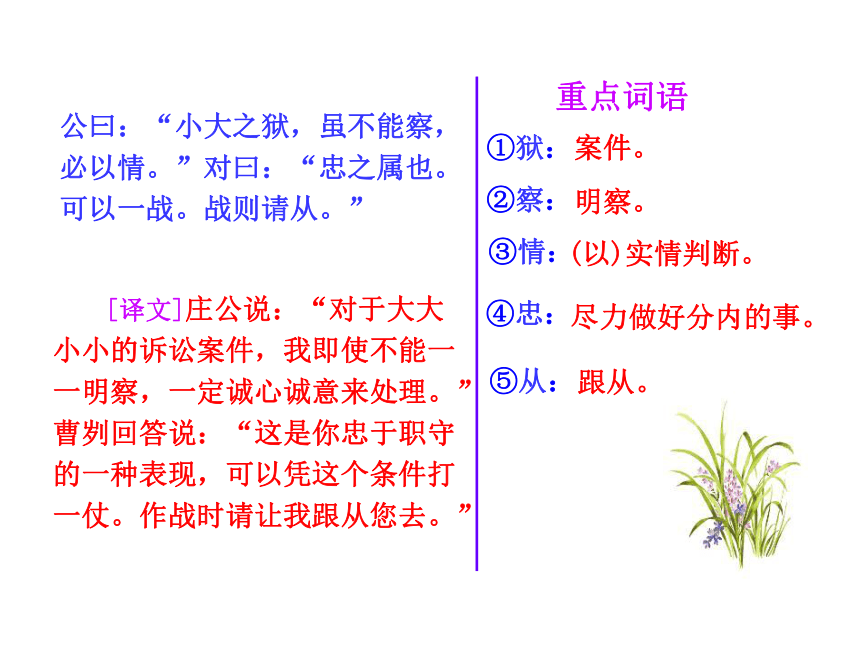

公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

[译文]庄公说:“对于大大小小的诉讼案件,我即使不能一一明察,一定诚心诚意来处理。”曹刿回答说:“这是你忠于职守的一种表现,可以凭这个条件打一仗。作战时请让我跟从您去。”

②察:

明察。

③情:

④忠:

(以)实情判断。

尽力做好分内的事。

①狱:

案件。

⑤从:

跟从。

重点词语

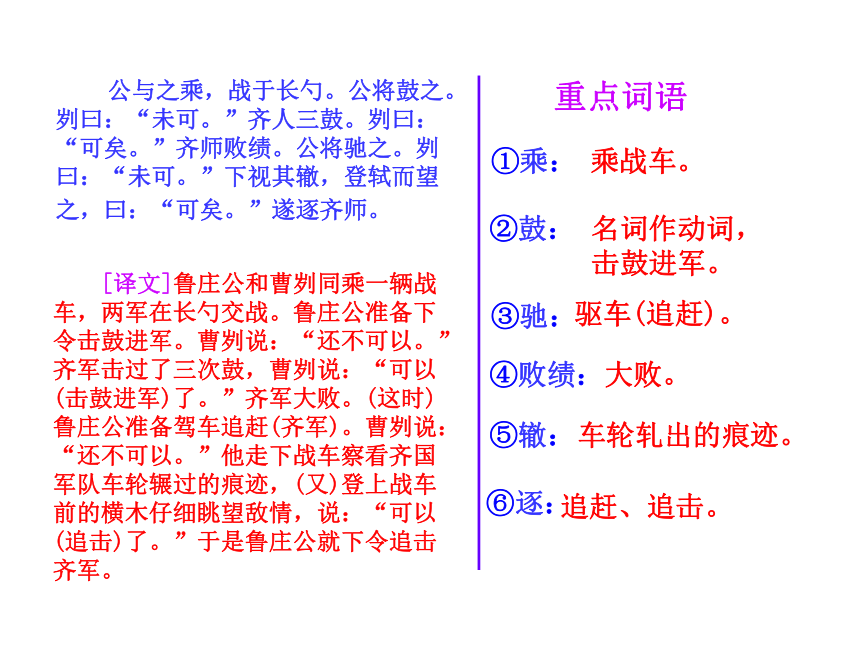

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

[译文]鲁庄公和曹刿同乘一辆战车,两军在长勺交战。鲁庄公准备下令击鼓进军。曹刿说:“还不可以。” 齐军击过了三次鼓,曹刿说:“可以(击鼓进军)了。”齐军大败。(这时)鲁庄公准备驾车追赶(齐军)。曹刿说:“还不可以。”他走下战车察看齐国军队车轮辗过的痕迹,(又)登上战车前的横木仔细眺望敌情,说:“可以(追击)了。”于是鲁庄公就下令追击齐军。

②鼓:

③驰:

④败绩:

大败。

①乘:

乘战车。

⑤辙:

车轮轧出的痕迹。

重点词语

名词作动词,击鼓进军。

驱车(追赶)。

⑥逐:

追赶、追击。

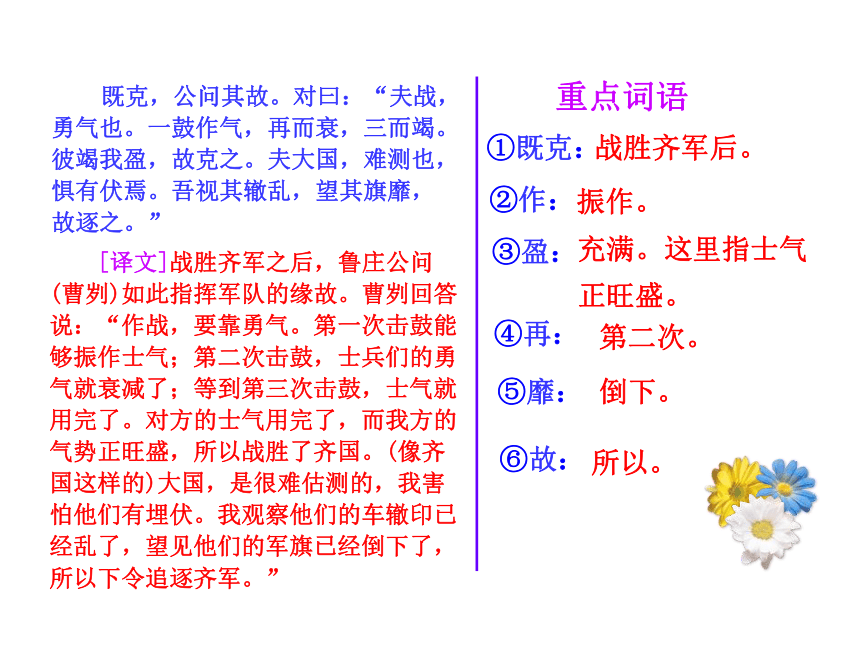

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

[译文]战胜齐军之后,鲁庄公问(曹刿)如此指挥军队的缘故。曹刿回答说:“作战,要靠勇气。第一次击鼓能够振作士气;第二次击鼓,士兵们的勇气就衰减了;等到第三次击鼓,士气就用完了。对方的士气用完了,而我方的气势正旺盛,所以战胜了齐国。(像齐国这样的)大国,是很难估测的,我害怕他们有埋伏。我观察他们的车辙印已经乱了,望见他们的军旗已经倒下了,所以下令追逐齐军。”

②作:

振作。

③盈:

④再:

充满。这里指士气正旺盛。

①既克:

战胜齐军后。

⑤靡:

第二次。

⑥故:

倒下。

所以。

重点词语

如果给课文的三段文字各拟一个小标题,怎样拟写?

明确:从人物曹刿身上来看应为:

请战、从战、论战

从人物庄公身上看应为:

将战、实战、问因。

从内容上看应为:战前准备、战争过程、 取胜原因。

1.古今词语

古义:

伐

今义:

古义:

间

今义:

齐师伐我

又何间焉

古义:

鄙

今义:

古义:

牺牲

今义:

肉食者鄙

牺牲玉帛

讨伐,攻打

砍伐

参与

中间或隔开,不连接

指猪、牛、羊等祭品

为了正义的目的舍弃自己

的生命,引申为丢弃某种利益。

鄙陋,目光短浅

卑鄙

古义:

加

今义:

弗敢加也

古义:

狱

今义:

古义:

虽

今义:

古义:

再

今义:

古义:

忠

今义:

小大之狱

虽不能察

再而衰

忠之属也

虚夸,以少报多

增加

案件,官司

监狱

即使

虽然

第二次

表示事情或行为重复

尽力做的本分的事

忠诚

公将鼓之

同“遍”,遍及、普遍

3、通假字

小惠未徧

4、一词多义

曹刿请见

请

战则请从

战则请从

从

民弗从也

公问其故

故

故逐之 故克之

名词用为动词 赐福

名词用为动词 击鼓进军

2、词性活用

神弗福也

请求

请让我

缘故、原因

所以

跟随

听从,服从

其乡人曰——他的

其 其辙乱——他们的

公问其故—其中的

5、虚词

何以战

以

必以分人

肉食者谋之

之 小大之狱

公与之乘

6、句式

凭

把

代词 指这件事

助词 的

代词 他,指曹刿

①判断句

夫战,勇气也。

②省略句

③倒装句

再而衰

何以战

作战(是靠)勇气的。

第二次(击鼓进军士气)衰弱了。

凭借什么作战?

判断句

1、忠之属也。

2、夫战,勇气也。

3、夫大国,难测也。

省略句

(曹刿)乃入见

必以(之)分(于)人

可以(之)一战

再(鼓)而衰

三(鼓)而竭

记叙的顺序

战前

战中

战后

时间顺序

准备

经过

总结

第一段:战前曹刿求见鲁庄公,通过对话论述。取信于民是战争取胜的先决条件,突出曹刿的远谋。(战前政治准备)

第一层:曹刿请见庄公的背景和原因

曹刿请见的原因:

直接原因:

根本原因:

齐师伐我,公将战。

肉食者鄙, 未能远谋。

第二层:曹刿分析战前准备

1、曹刿与鲁庄公的对话围绕什么展开的?

2、鲁庄公依次讲了哪三个方面的依据?用三个短语概括。

何以战

衣食分人、祭物弗加、断案以情

3、曹刿认为取信于民的做法是什么?

4、体现“肉食者鄙”的句子:

小大之狱,虽(即使)不能察,必以情。

公将战

衣食所安…必以分人

牺牲玉帛……必以信

齐读第一段,讨论下列问题:

(1)长勺之战是什么性质的战争?对鲁国来说当时的形势如何?

长勺之战是齐桓公借口鲁国曾经帮助公子纠同自己争做国君而兴师问罪,企图吞并鲁国扩张领土的侵略战争,是大欺小、强欺弱的非正义战争。而对鲁国来说,则是抵御侵略、保卫国家的正义战争,这从“齐师伐我”一句可以体现出来。

当时的形势对鲁国很不利,不仅鲁国弱小,军事力量对比悬殊,更因为当权者鲁庄公目光短浅,准备迎战,却不知凭什么去迎战。由于鲁国充满着危险,所以曹刿挺身而出,主动要与鲁庄公“论战”。

(2)乡人劝阻,对表现曹刿的思想品质有什么作用?

乡人劝阻,反衬出曹刿对国事关心和他对当时形势深刻的洞察力,尤其对鲁庄公的政治能力和鲁国战前的政治准备感到忧虑,这表现了曹刿的爱国热情。同时,这一小插叙,也使故事一开始就横生波澜。

(3)从曹刿和鲁庄公的对话,可以看出鲁庄公认为迎战齐军的条件是什么?曹刿对此是怎样认识的?这体现了他怎样的军事见解?

齐军来犯,鲁庄公认为可以迎战的条件是衣食分人不独专,对神诚实不虚夸,大小案件尽诚心。曹刿否定了前两个条件,认为“衣食分人”得到好处的不过是些近臣,这是小恩小惠,未能遍及众人,人民是不会跟你去作战的;对神诚实,也不过是小信用,还不能取得神的信任,神是不会保佑你的;而对第三个条件,曹刿加以肯定,认为这是做君主的对人民尽了本职的事,能得到人民的拥护,可以凭这个条件抵御齐国的侵略。曹刿对战前政治准备的分析,说明了他充分认识到人民的力量,对当权者来说,战争能不能打,能不能胜,最重要的一条是能否取信于民。曹刿的这种认识是难能可贵的,表明了他正确的战略思想。

第二段:齐鲁长勺之战的经过。

1、本段主要写了哪两件事?

击鼓、逐师。

2、体现鲁庄公鄙的句子:

3、体现曹刿指挥正确的句子:

“公将鼓之”、“公将驰之”

“齐师败绩”、“遂逐齐师”

齐读第二段,讨论下列问题:

(1)在这一段中,哪些地方体现了曹刿杰出的军事指挥才能?

a.选择了有利于鲁军转入反击的阵地长勺,让敌军深入鲁境,好让鲁军以逸待劳。

b.选择了有利于追击的时机,“彼竭我盈”的时候,采用了“敌疲我打”的作战方针。

c.选择了开始追击敌军的正确时机,在齐军“辙乱旗靡”时,抓住战机追逐敌人,取得了战争的胜利。

(2)指挥鲁军作战的有曹刿和鲁庄公两人,他们俩在战场上的形象有什么不同?

鲁庄公鲁莽无知,再一次表现了“肉食者鄙”。战斗一开始他就要击鼓进军,忘记了自己是弱军之师;齐军一退他就要下令追击,全不知有诱敌、埋伏之事。而曹刿却知己知彼,重视调查研究,在“击鼓”和“逐师”上表现得果断、谨慎、仔细,能够正确地捕捉战机,战胜强敌,表现了他卓越的指挥才能。

第三段:曹刿论述战争胜利的原因—战后总结

表现鲁庄公鄙的句子:

“既克,公问其故”

“公将鼓之”,为什么刿曰“未可”?

“齐人三鼓”,为什么刿曰“可矣”?

夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈

曹刿认为作战(反攻)的最好时机是什么?

彼竭我盈之时

“公将驰之”,为什么刿曰:“未可”?

夫大国,难测也,惧有伏焉。

后来为什么又说“可矣”?

吾视其辙乱,望其旗靡

曹刿认为有利于追击开始的时机是什么?

(其)辙乱,(其)旗靡之时

全文体现鲁庄公鄙的句子有:

公将战

衣食所安…必以分人

牺牲玉帛……必以信

公将鼓之、公将驰之

既克,公问其故

齐读第三段,思考下列问题:

课文是怎样由上段写战争经过过渡到本段总结战胜齐军的经验的?

齐国军队被赶跑了,战争胜利了,但鲁庄公并不知道战争是怎样打胜的,这一方面再次印证了“肉食者鄙”,另一方面“公问其故”也在情理之中。因为上段曹刿的两次“未可”,制止了鲁庄公的瞎指挥,两次“可矣”,打败了齐军,并把齐军赶出鲁国,就鲁庄公来说自然要问个明白。这一问就自然引出曹刿对战争的总结,进一步展开“论战”,也使课文由记叙战争经过自然过渡到总结作战胜利的经验上来。

1、曹刿是怎样的一个人?

课文集中体现了曹刿作为一名军事家的“远谋”。曹刿请见,表现他的爱国热情;曹刿问战,表现他的政治远见;曹刿参战,表现他卓越的军事指挥才能;曹刿论战,表现他过人的谋略。

通过这篇文章,我们看曹刿可以算是古代的一位军事人才。他具有卓越的军事见识和高超的指挥才能。

深入讨论

2、怎样评价鲁庄公?他是昏君吗?

(鲁庄公作为一个重要角色,是长勺之战的重要决策者,“仗”打与不打,他的意见非常关键。对鲁庄公的分析,不能只有结论,还要有实事作为依据,依据在哪里,在课文中。)

鲁庄公的语言:“衣食所安,弗敢专也;牺牲玉帛,弗敢加也”。

课文集中体现了鲁庄公作为国君见识上的“鄙”。鲁庄公把战争的希望寄托在施行“小惠”和祈求神灵的保佑上,说明他政治上无能;他急于求战,急于攻击,说明他军事上的无知。

但鲁庄公在备战时能接见曹刿,实事求是答问;作战中能听从曹刿的正确指挥。鲁庄公虽然愚钝平庸,但积极纳谏,虚心听取他人意见,其精神是可贵的。

可见鲁庄公并非昏君,算是一位缺乏军事才干的明君。

思考:

课文的三个段落是按什么顺序来组织材料的?详写了什么内容?略写了什么内容?

明确:

课文第一段写曹刿与鲁庄公讨论战争能不能打,凭什么可以战胜敌人,这是战前的政治准备;第二段写曹刿协助鲁庄公指挥打败齐军,取得战争的胜利;第三段写打败齐军后,曹刿给鲁庄公总结经验。可见,课文是按着战前准备、战争经过、战后总结的顺序组织材料的。

课文详细地记叙了战前曹刿与鲁庄公讨论这一仗能不能打,以及战后的总结,而对长勺之战的经过写得非常简略。

从曹刿总结战争胜利的经验内容看,为什么他仅就如何选择反击时机作了议论?你认为他总结得全面吗?

曹刿对战争胜利的总结是针对鲁庄公的疑惑而发的,鲁庄公的疑惑就是在战争中他两次要下令抢先反击进攻和追击敌人,但都被曹刿阻止了,于是曹刿有针对性的对庄公做了解释,并以此总结打胜仗的经验,这样使课文内容做到了前后呼应,发展自然。

当然,曹刿的总结是不够全面的,长勺之战中鲁国之所以能以少胜多,以弱胜强,除曹刿总结的两方面外,最根本的原因是鲁国进行的是反侵略的正义战争,鲁庄公能取信于民,得到人民的支持,还选择了有利于鲁军反击的交战地点,采用了诱敌深入的战略战术等。

图解课文

曹

刿

论

战

参战

评战

足智多谋

远谋

公将鼓之

公将驰之

未

可

齐师败绩

遂逐齐师

军事才能

讨论曹刿的形象特征:

一论:战前准备

民弗从 取信于民是作战

神弗福 胜利的前提条件

可以一战

二论:战争过程中的进军、

追击时机

未可 —齐人三鼓 善于

未可 — 敌军辙乱旗靡 把握时机

三论:取胜原因

讨论曹刿的形象特征:

曹刿:

政治上深谋远虑,

军事上有卓越的指挥才能。

分析课文刻画人物形象的方法:

1.紧扣中心精心剪裁,详略搭配得当。详写曹刿用谋,略写战争过程、鲁庄公问计。

2.以简短的对话,运用对比的手法表现人物形象。

一幅对联评价曹刿和鲁庄公,请你根据上联,对出下联。

上联:智曹刿挺身而出献佳计

下联:

鄙庄公虚心纳谏胜齐师

课堂小结

齐鲁长勺之战是中国历史上以少胜多的著名战例。《曹刿论战》以齐鲁长勺之战为背景,论述了必须取信于民并运用正确的战略战术、掌握战机才能取得胜利的道理,生动刻画了曹刿作为卓越军事家富有远谋的特点,语言简练,详略得当,充分代表了《左传》的艺术成就,是《左传》中的名篇。

布置作业

1、背诵课文。

2、历史上以少胜多的战例,你还能举出多少?其中有没有决定性因素?请查阅资料加以了解。

如:赤壁之战、牧野之战、官渡之战、淝水之战、巨鹿之战、城濮战役等。

1、《曹刿论战》中反映战前政治准备,表现曹刿“取信于民”的战略思想的一句话是:小大之狱,虽不能察,必以情。

2、 曹刿冲破阻挠,坚持进见鲁庄公的原因是:肉食者鄙,未能远谋。

3、 曹刿在对战争的论述中提出追击敌兵时机的句子是:视其辙乱,望其旗靡;

4、 本文中出现的一个成语是:一鼓作气。

5、曹刿阻止鲁庄公追击的原因是:惧有伏焉。(限四个字)

6、曹刿认为“可以一战”的最重要的条件是什么?“小大之狱,虽不能察,必以情”

7、鲁军发起反攻的时机选择在:彼竭我盈之时,鲁军追击敌军的时机选择在齐军:辙乱旗靡之时。

8、文中表现曹刿积极“参与”精神的词语是:请见、请从。

9、文中“忠之属也”具体指的是:小大之狱,虽不能察,必以情。

10、曹刿请见的主要原因是:肉食者鄙,未能远谋

12、曹刿“下视其辙,登轼而望之”的原因是:夫大国,难测也,惧有伏焉

理解性默写

1、曹刿认为“肉食者鄙,未能远谋”。在战前曹刿与鲁庄公的论战中,鲁庄公的“鄙”表现在哪里?曹刿的“远谋”又表现在哪里?用自己的话加以概括。

*鲁庄公把战争取胜的希望寄托在少数人的支持和神灵的保佑上。曹刿认为取信于民是获胜的保证。

2、本文多处将鲁庄公与曹刿进行对比描写,请找出其中一例,分析这样写的好处。

*战前:鲁 浅陋 ; 曹 有远谋

战时:鲁 不作调查,急躁冒进; 曹 实地调查,抓准时机

战后:鲁 茫然不知 曹 细说原委(举出1例,即可得2分)

通过对比,突出曹刿指挥作战的军事才能。(1分)

3、曹刿的“远谋”体现在哪里?用自己的话从政治和军事两方面简要说说。(2分)

答:(1)政治方面:战前三问。认为取信于民是作战的先决条件。

(2)军事方面:能掌握将士心理,能观察敌情,善于把握进攻和追击的时机。(或:适时出击,适时追击)

4、谈谈“肉食者鄙,未能远谋”一句在全文中的作用。

*①为下文写庄公作铺垫②衬托曹刿的远见卓识

5、文章第2节主要内容是齐鲁两国长勺之战的概况。

6、文章第3节主要内容是战后曹刿论述战斗取胜的原因。

课文内容理解

7、文章第2节通过曹刿的言行表现了他的品质或才能是胸有成竹、指挥从容、善于把握战机。

8、文章结尾一段表现了曹刿哪些方面的才能?

*作战中善于把握战机,注意观察敌情,做到知己知彼。

9、就曹刿和鲁庄公的对话,联系全文,说说曹刿在对话中表现出来的主要思想。

*只有尽心尽职才能取信于民,只有取信于民,得到人民的支持,才是战争取胜的基本条件。

10、下列说法不正确的一项是(D)

A、曹刿与鲁庄公的对话,表现了曹刿的远见卓识。

B、曹刿与同乡人的对话,表明从“请见”的原因。

C、“齐师伐我”中的“伐”是攻打的意思。

D、鲁庄公和曹刿都认为“衣食所安,弗敢专也,必以分人”是作战的先决条件。

11、曹刿给你留下印象最深的一点是什么?请结合文章内容略作分析。

*(1)有爱国心与责任感。

祖国被侵伐时,立即“请见”,去参与“肉食者谋之”的事,并主动要求作战。

(2)对作战的条件有深刻的见解。

把国君“忠”其事,取信于民作为取胜的先决条件,有“远谋”,其见解显然高于“肉食者”

(3)有很高的说服他人的说话技巧。

与地位相当的乡人说话,直接解答疑虑,简洁明快。与国君商讨问题,循循善诱,启发、分析,促其领悟。

12、用自己的话说说,曹刿否定了“公”前两次的回答,这是因为“公”把战争取胜的希望第一次寄托于近臣的拥护,第二次寄托于神灵的保佑。

1、根据上文有关内容,发挥合理想像,在“齐师败绩”前简要补写出战斗的经过(可以运用文中原有的字词灵活组合或用自己的话叙述)。

*公鼓之,齐师士气已竭。(意思对即可,可用现代文回答。)

2、.“一鼓作气”流传至今已成为人们耳熟能详的成语,但却有人常常把它误写成“一股作气”、“一鼓足气”等。想一想,你怎样运用文中的知识来帮助人们避免这些错误。

* 不设统一答案。(合理解释“鼓”和“作”的意思)

3、学习这篇文章之后,你能从曹刿或鲁庄公身上获得什么启示或明白什么道理?(结合文章说理由)(4分)

*从曹刿身上获得启示:可从远见、爱国、责任感等方面说

从鲁庄公身上获得启示主要是反面的、领导与人民的关系方面说。

开放性试题

4、你是否赞同曹刿“夫战,勇气也”这一观点?请谈谈你的理由。

*开放性试题,谈出自己的看法,并对自己的观点作简要阐述,言之成理即可。

5、参考“示例”,根据所给词语中加点字的意思,另写一个含这个字的成语。(3分)

[示例]遂逐齐师——随波逐流

(1)既克——

(2)夫大国,难测也——

(3)望其旗靡——

*(1)克敌制胜(攻无不克)

(2)深不可测(高深莫测、莫测高深、心怀叵测、居心叵测、天有不测风云)

(3)望风披靡(所向披靡、所向风靡、望风而靡)

6、有人说,“长勺之战”的胜利,曹刿功不可没;但从某种意义上说,鲁庄公也有一定的功劳。你的看法呢?

*本题是开放题,可从“有功”“无能”或“兼而有之”三个角度来答题,能自圆其说即可。从“有功”方面答:鲁庄公知人善任,用人不疑,虚心听取曹刿的意见,作为决策者,有一定的功劳。也可从“无能”方面答:鲁庄公是个平庸的国君,作为统治者目光短浅,不能深谋远虑,他把战争的希望寄托在施行“小惠”和祈求神灵的保佑上,说明他政治上、军事上的无能,完全依靠曹刿的才能才取得这场战争的胜利。也可以把“有功”“无能”结合起来答。

7、文中曹刿的形象,令人敬佩。请写出中国近代史(1840-1949)上,你最敬佩的一位爱国将领,并用一句话加以评价。

爱国将领: 评价:

8、读了这则短文,鲁国获胜给你启示最深的一点是什么呢?请联系生活实际简要谈谈你的看法。

*鲁国获胜的主要启示有:

(1)获胜的根本是取信于民,获得人民的支持。

(2)战争中要善于分析敌情,把握战机。

(3)统治者应善于听取并采纳群众的意见……

(结合文章任选一个角度,联系实际谈出看法,言之成理即可)

9、选文阐明了弱国在对强国的战争中所应采取的战略战术原则是什么?请再举出一个我国历史上以弱胜强的著名战例。

10、学习这篇文章后,你能从曹刿、鲁庄公身上获得什么启示或明白什么道理?(结合文章内容说明理由)

*从曹刿身上获得启示:可以从远见、爱国、责任感等方面说。

从鲁庄公身上获得启示主要是反面的、领导与人民的关系方面说。

11.下列词语中加点字意思相同的一项是( )(2分)

A.肉食者谋之 肉食者鄙,未能远谋

B.又何间焉 数月之后,时时而间进

C.弗敢加也 万钟于我何加焉

D.忠之属也 属予作文以记之

12.解释句中加点的词语(2分)

(1)小惠未徧 徧:(2)彼竭我盈 盈:

13.用现代汉语翻译下列句子(2分)

(1)衣食所安,弗敢专也,必以分人

(2)小信未孚,神弗福也

14.曹刿下视其辙,登轼而望之的目的是什么?(用自己的话回答)第三段中,鲁庄公的鄙表现在哪里?(用原文回答)(3分)

答案:11.答案:A 12.答案:(1)同遍,普遍 (2)充满,这里是士气旺盛答案:13.(1)衣食一类养生的东西,我不敢独自享用,一定把它分给别人(2)这种小信用不能受到神的信任,神灵是不会降福的 14.大国难测,怕有埋伏;通过考察敌情,弄清齐军退却真相,再决定是否追击齐军 既克,公问其故

中考试题

《左传》

1.正确、流利地朗读课文。

2.积累文言词语。掌握判断句、倒装句和省略句的用法。

3.学习文章取材详略得当的特点。?

4.了解曹刿的战略、战术思想,以及鲁军以弱胜强的原因。?

《左传》原名《左氏春秋》,它起自鲁隐公元年(前722年),迄于鲁悼公四年(前464年),以《春秋》为本,通过记述春秋时期的具体史实来说明《春秋》的纲目,是儒家重要经典之一。相传《左传》为左丘明所作。左丘明知识渊博,品德高尚,世代为史官,依《春秋》著成了中国古代第一部记事详细、议论精辟的编年体史书《左传》,成为史家的开山鼻祖。《左传》保存了重要的历史资料,具有一定的史学价值。同时,它又善于剪裁,叙事清晰,描写人物生动,又有一定的文学价值,对后代散文的发展有很大的影响。

这次战争发生的时间是春秋初期,交战双方是强大的齐国和弱小的鲁国。交战地点是鲁国的长勺,所以史称长勺之战。发生战争的原因是齐襄公时,政令无常,他的弟弟公子小白和公子纠分别逃到莒国和鲁国避难。后来齐襄公被杀,住在莒国的公子小白抢先回到齐国夺得王位,称为齐桓公。后来鲁国也送公子纠回齐国争夺王位,结果被齐桓公打败,齐桓公逼鲁庄公杀掉公子纠。鲁庄公十年(前684年)齐桓公又借口鲁国曾经帮助公子纠与他争夺齐国君位,再次举兵攻鲁,两军战于鲁国长勺,结果弱小的鲁国战胜了入侵的强大的齐国。

介绍时代背景

孔子在《春秋》中用了13个字记载了公元前685年齐鲁两国长勺之战的经过“十年春,王正月,公败,齐师于长勺。”

本文是这句话的传文。它以具体的史实阐明作战必须取信于民,运用正确的战略战术,掌握战机,才能取胜的道理。

解“题”

主人公——曹刿

主要内容——论战

历史背景——齐鲁之战

掌握下列字词:

(1) 曹刿( )

(2) 又何间( )焉

(3) 肉食者鄙( )

(4) 弗( )敢加也

(5) 小惠未徧( )

(6) 小信未孚( )

(7) 公与之乘( )

(8) 战于长勺( )

(9) 下视其辙( )

(10)登轼( )而望

(11)彼竭( )我盈( )

(12)望其旗靡( )

guì

jiàn

bǐ

f ú

biàn

fú

chéng

sháo

zhé

shì

jié

yíng

mǐ

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。

[译文]鲁庄公十年的春天,齐国的军队攻打鲁国。鲁庄公准备迎战,曹刿请求进见。他的同乡对他说:“大官们自会谋划这件事的,你又何必参与其间呢?”曹刿说:“大官们目光短浅,不能深谋远虑。”于是入宫进见鲁庄公。

①齐师:

②肉食者:

③间(jiàn):

⑤乃:

齐国的军队。

这里指居高位、享厚禄的人。

于是,就。

④鄙:

重点词语

参与。

鄙陋。这里指目光短浅。

问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”

[译文]曹刿问鲁庄公:“您凭什么条件同齐国打仗?”庄公说:“衣食这类用来养生的东西,我不敢独自享用,一定把它分给别人。”曹刿回答说:“这是小恩小惠,不能遍及百姓,百姓是不会跟从您的。”庄公说:“祭祀用的牛羊、玉帛之类,我不敢虚报,一定对神诚实。”曹刿回答说:“这是小信用,还不能使神信任您,神是不会保佑您的。”

②衣食所安:

③专:

④徧:

①何以战:

⑤牺牲:

重点词语

即“以何战”,凭借什么作战?

衣食这类养生的东西。

个人专有。

通“遍”,遍及,普遍。

指猪、牛、羊等。

⑥福:

名词作动词,赐福,保佑。

公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

[译文]庄公说:“对于大大小小的诉讼案件,我即使不能一一明察,一定诚心诚意来处理。”曹刿回答说:“这是你忠于职守的一种表现,可以凭这个条件打一仗。作战时请让我跟从您去。”

②察:

明察。

③情:

④忠:

(以)实情判断。

尽力做好分内的事。

①狱:

案件。

⑤从:

跟从。

重点词语

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

[译文]鲁庄公和曹刿同乘一辆战车,两军在长勺交战。鲁庄公准备下令击鼓进军。曹刿说:“还不可以。” 齐军击过了三次鼓,曹刿说:“可以(击鼓进军)了。”齐军大败。(这时)鲁庄公准备驾车追赶(齐军)。曹刿说:“还不可以。”他走下战车察看齐国军队车轮辗过的痕迹,(又)登上战车前的横木仔细眺望敌情,说:“可以(追击)了。”于是鲁庄公就下令追击齐军。

②鼓:

③驰:

④败绩:

大败。

①乘:

乘战车。

⑤辙:

车轮轧出的痕迹。

重点词语

名词作动词,击鼓进军。

驱车(追赶)。

⑥逐:

追赶、追击。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

[译文]战胜齐军之后,鲁庄公问(曹刿)如此指挥军队的缘故。曹刿回答说:“作战,要靠勇气。第一次击鼓能够振作士气;第二次击鼓,士兵们的勇气就衰减了;等到第三次击鼓,士气就用完了。对方的士气用完了,而我方的气势正旺盛,所以战胜了齐国。(像齐国这样的)大国,是很难估测的,我害怕他们有埋伏。我观察他们的车辙印已经乱了,望见他们的军旗已经倒下了,所以下令追逐齐军。”

②作:

振作。

③盈:

④再:

充满。这里指士气正旺盛。

①既克:

战胜齐军后。

⑤靡:

第二次。

⑥故:

倒下。

所以。

重点词语

如果给课文的三段文字各拟一个小标题,怎样拟写?

明确:从人物曹刿身上来看应为:

请战、从战、论战

从人物庄公身上看应为:

将战、实战、问因。

从内容上看应为:战前准备、战争过程、 取胜原因。

1.古今词语

古义:

伐

今义:

古义:

间

今义:

齐师伐我

又何间焉

古义:

鄙

今义:

古义:

牺牲

今义:

肉食者鄙

牺牲玉帛

讨伐,攻打

砍伐

参与

中间或隔开,不连接

指猪、牛、羊等祭品

为了正义的目的舍弃自己

的生命,引申为丢弃某种利益。

鄙陋,目光短浅

卑鄙

古义:

加

今义:

弗敢加也

古义:

狱

今义:

古义:

虽

今义:

古义:

再

今义:

古义:

忠

今义:

小大之狱

虽不能察

再而衰

忠之属也

虚夸,以少报多

增加

案件,官司

监狱

即使

虽然

第二次

表示事情或行为重复

尽力做的本分的事

忠诚

公将鼓之

同“遍”,遍及、普遍

3、通假字

小惠未徧

4、一词多义

曹刿请见

请

战则请从

战则请从

从

民弗从也

公问其故

故

故逐之 故克之

名词用为动词 赐福

名词用为动词 击鼓进军

2、词性活用

神弗福也

请求

请让我

缘故、原因

所以

跟随

听从,服从

其乡人曰——他的

其 其辙乱——他们的

公问其故—其中的

5、虚词

何以战

以

必以分人

肉食者谋之

之 小大之狱

公与之乘

6、句式

凭

把

代词 指这件事

助词 的

代词 他,指曹刿

①判断句

夫战,勇气也。

②省略句

③倒装句

再而衰

何以战

作战(是靠)勇气的。

第二次(击鼓进军士气)衰弱了。

凭借什么作战?

判断句

1、忠之属也。

2、夫战,勇气也。

3、夫大国,难测也。

省略句

(曹刿)乃入见

必以(之)分(于)人

可以(之)一战

再(鼓)而衰

三(鼓)而竭

记叙的顺序

战前

战中

战后

时间顺序

准备

经过

总结

第一段:战前曹刿求见鲁庄公,通过对话论述。取信于民是战争取胜的先决条件,突出曹刿的远谋。(战前政治准备)

第一层:曹刿请见庄公的背景和原因

曹刿请见的原因:

直接原因:

根本原因:

齐师伐我,公将战。

肉食者鄙, 未能远谋。

第二层:曹刿分析战前准备

1、曹刿与鲁庄公的对话围绕什么展开的?

2、鲁庄公依次讲了哪三个方面的依据?用三个短语概括。

何以战

衣食分人、祭物弗加、断案以情

3、曹刿认为取信于民的做法是什么?

4、体现“肉食者鄙”的句子:

小大之狱,虽(即使)不能察,必以情。

公将战

衣食所安…必以分人

牺牲玉帛……必以信

齐读第一段,讨论下列问题:

(1)长勺之战是什么性质的战争?对鲁国来说当时的形势如何?

长勺之战是齐桓公借口鲁国曾经帮助公子纠同自己争做国君而兴师问罪,企图吞并鲁国扩张领土的侵略战争,是大欺小、强欺弱的非正义战争。而对鲁国来说,则是抵御侵略、保卫国家的正义战争,这从“齐师伐我”一句可以体现出来。

当时的形势对鲁国很不利,不仅鲁国弱小,军事力量对比悬殊,更因为当权者鲁庄公目光短浅,准备迎战,却不知凭什么去迎战。由于鲁国充满着危险,所以曹刿挺身而出,主动要与鲁庄公“论战”。

(2)乡人劝阻,对表现曹刿的思想品质有什么作用?

乡人劝阻,反衬出曹刿对国事关心和他对当时形势深刻的洞察力,尤其对鲁庄公的政治能力和鲁国战前的政治准备感到忧虑,这表现了曹刿的爱国热情。同时,这一小插叙,也使故事一开始就横生波澜。

(3)从曹刿和鲁庄公的对话,可以看出鲁庄公认为迎战齐军的条件是什么?曹刿对此是怎样认识的?这体现了他怎样的军事见解?

齐军来犯,鲁庄公认为可以迎战的条件是衣食分人不独专,对神诚实不虚夸,大小案件尽诚心。曹刿否定了前两个条件,认为“衣食分人”得到好处的不过是些近臣,这是小恩小惠,未能遍及众人,人民是不会跟你去作战的;对神诚实,也不过是小信用,还不能取得神的信任,神是不会保佑你的;而对第三个条件,曹刿加以肯定,认为这是做君主的对人民尽了本职的事,能得到人民的拥护,可以凭这个条件抵御齐国的侵略。曹刿对战前政治准备的分析,说明了他充分认识到人民的力量,对当权者来说,战争能不能打,能不能胜,最重要的一条是能否取信于民。曹刿的这种认识是难能可贵的,表明了他正确的战略思想。

第二段:齐鲁长勺之战的经过。

1、本段主要写了哪两件事?

击鼓、逐师。

2、体现鲁庄公鄙的句子:

3、体现曹刿指挥正确的句子:

“公将鼓之”、“公将驰之”

“齐师败绩”、“遂逐齐师”

齐读第二段,讨论下列问题:

(1)在这一段中,哪些地方体现了曹刿杰出的军事指挥才能?

a.选择了有利于鲁军转入反击的阵地长勺,让敌军深入鲁境,好让鲁军以逸待劳。

b.选择了有利于追击的时机,“彼竭我盈”的时候,采用了“敌疲我打”的作战方针。

c.选择了开始追击敌军的正确时机,在齐军“辙乱旗靡”时,抓住战机追逐敌人,取得了战争的胜利。

(2)指挥鲁军作战的有曹刿和鲁庄公两人,他们俩在战场上的形象有什么不同?

鲁庄公鲁莽无知,再一次表现了“肉食者鄙”。战斗一开始他就要击鼓进军,忘记了自己是弱军之师;齐军一退他就要下令追击,全不知有诱敌、埋伏之事。而曹刿却知己知彼,重视调查研究,在“击鼓”和“逐师”上表现得果断、谨慎、仔细,能够正确地捕捉战机,战胜强敌,表现了他卓越的指挥才能。

第三段:曹刿论述战争胜利的原因—战后总结

表现鲁庄公鄙的句子:

“既克,公问其故”

“公将鼓之”,为什么刿曰“未可”?

“齐人三鼓”,为什么刿曰“可矣”?

夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈

曹刿认为作战(反攻)的最好时机是什么?

彼竭我盈之时

“公将驰之”,为什么刿曰:“未可”?

夫大国,难测也,惧有伏焉。

后来为什么又说“可矣”?

吾视其辙乱,望其旗靡

曹刿认为有利于追击开始的时机是什么?

(其)辙乱,(其)旗靡之时

全文体现鲁庄公鄙的句子有:

公将战

衣食所安…必以分人

牺牲玉帛……必以信

公将鼓之、公将驰之

既克,公问其故

齐读第三段,思考下列问题:

课文是怎样由上段写战争经过过渡到本段总结战胜齐军的经验的?

齐国军队被赶跑了,战争胜利了,但鲁庄公并不知道战争是怎样打胜的,这一方面再次印证了“肉食者鄙”,另一方面“公问其故”也在情理之中。因为上段曹刿的两次“未可”,制止了鲁庄公的瞎指挥,两次“可矣”,打败了齐军,并把齐军赶出鲁国,就鲁庄公来说自然要问个明白。这一问就自然引出曹刿对战争的总结,进一步展开“论战”,也使课文由记叙战争经过自然过渡到总结作战胜利的经验上来。

1、曹刿是怎样的一个人?

课文集中体现了曹刿作为一名军事家的“远谋”。曹刿请见,表现他的爱国热情;曹刿问战,表现他的政治远见;曹刿参战,表现他卓越的军事指挥才能;曹刿论战,表现他过人的谋略。

通过这篇文章,我们看曹刿可以算是古代的一位军事人才。他具有卓越的军事见识和高超的指挥才能。

深入讨论

2、怎样评价鲁庄公?他是昏君吗?

(鲁庄公作为一个重要角色,是长勺之战的重要决策者,“仗”打与不打,他的意见非常关键。对鲁庄公的分析,不能只有结论,还要有实事作为依据,依据在哪里,在课文中。)

鲁庄公的语言:“衣食所安,弗敢专也;牺牲玉帛,弗敢加也”。

课文集中体现了鲁庄公作为国君见识上的“鄙”。鲁庄公把战争的希望寄托在施行“小惠”和祈求神灵的保佑上,说明他政治上无能;他急于求战,急于攻击,说明他军事上的无知。

但鲁庄公在备战时能接见曹刿,实事求是答问;作战中能听从曹刿的正确指挥。鲁庄公虽然愚钝平庸,但积极纳谏,虚心听取他人意见,其精神是可贵的。

可见鲁庄公并非昏君,算是一位缺乏军事才干的明君。

思考:

课文的三个段落是按什么顺序来组织材料的?详写了什么内容?略写了什么内容?

明确:

课文第一段写曹刿与鲁庄公讨论战争能不能打,凭什么可以战胜敌人,这是战前的政治准备;第二段写曹刿协助鲁庄公指挥打败齐军,取得战争的胜利;第三段写打败齐军后,曹刿给鲁庄公总结经验。可见,课文是按着战前准备、战争经过、战后总结的顺序组织材料的。

课文详细地记叙了战前曹刿与鲁庄公讨论这一仗能不能打,以及战后的总结,而对长勺之战的经过写得非常简略。

从曹刿总结战争胜利的经验内容看,为什么他仅就如何选择反击时机作了议论?你认为他总结得全面吗?

曹刿对战争胜利的总结是针对鲁庄公的疑惑而发的,鲁庄公的疑惑就是在战争中他两次要下令抢先反击进攻和追击敌人,但都被曹刿阻止了,于是曹刿有针对性的对庄公做了解释,并以此总结打胜仗的经验,这样使课文内容做到了前后呼应,发展自然。

当然,曹刿的总结是不够全面的,长勺之战中鲁国之所以能以少胜多,以弱胜强,除曹刿总结的两方面外,最根本的原因是鲁国进行的是反侵略的正义战争,鲁庄公能取信于民,得到人民的支持,还选择了有利于鲁军反击的交战地点,采用了诱敌深入的战略战术等。

图解课文

曹

刿

论

战

参战

评战

足智多谋

远谋

公将鼓之

公将驰之

未

可

齐师败绩

遂逐齐师

军事才能

讨论曹刿的形象特征:

一论:战前准备

民弗从 取信于民是作战

神弗福 胜利的前提条件

可以一战

二论:战争过程中的进军、

追击时机

未可 —齐人三鼓 善于

未可 — 敌军辙乱旗靡 把握时机

三论:取胜原因

讨论曹刿的形象特征:

曹刿:

政治上深谋远虑,

军事上有卓越的指挥才能。

分析课文刻画人物形象的方法:

1.紧扣中心精心剪裁,详略搭配得当。详写曹刿用谋,略写战争过程、鲁庄公问计。

2.以简短的对话,运用对比的手法表现人物形象。

一幅对联评价曹刿和鲁庄公,请你根据上联,对出下联。

上联:智曹刿挺身而出献佳计

下联:

鄙庄公虚心纳谏胜齐师

课堂小结

齐鲁长勺之战是中国历史上以少胜多的著名战例。《曹刿论战》以齐鲁长勺之战为背景,论述了必须取信于民并运用正确的战略战术、掌握战机才能取得胜利的道理,生动刻画了曹刿作为卓越军事家富有远谋的特点,语言简练,详略得当,充分代表了《左传》的艺术成就,是《左传》中的名篇。

布置作业

1、背诵课文。

2、历史上以少胜多的战例,你还能举出多少?其中有没有决定性因素?请查阅资料加以了解。

如:赤壁之战、牧野之战、官渡之战、淝水之战、巨鹿之战、城濮战役等。

1、《曹刿论战》中反映战前政治准备,表现曹刿“取信于民”的战略思想的一句话是:小大之狱,虽不能察,必以情。

2、 曹刿冲破阻挠,坚持进见鲁庄公的原因是:肉食者鄙,未能远谋。

3、 曹刿在对战争的论述中提出追击敌兵时机的句子是:视其辙乱,望其旗靡;

4、 本文中出现的一个成语是:一鼓作气。

5、曹刿阻止鲁庄公追击的原因是:惧有伏焉。(限四个字)

6、曹刿认为“可以一战”的最重要的条件是什么?“小大之狱,虽不能察,必以情”

7、鲁军发起反攻的时机选择在:彼竭我盈之时,鲁军追击敌军的时机选择在齐军:辙乱旗靡之时。

8、文中表现曹刿积极“参与”精神的词语是:请见、请从。

9、文中“忠之属也”具体指的是:小大之狱,虽不能察,必以情。

10、曹刿请见的主要原因是:肉食者鄙,未能远谋

12、曹刿“下视其辙,登轼而望之”的原因是:夫大国,难测也,惧有伏焉

理解性默写

1、曹刿认为“肉食者鄙,未能远谋”。在战前曹刿与鲁庄公的论战中,鲁庄公的“鄙”表现在哪里?曹刿的“远谋”又表现在哪里?用自己的话加以概括。

*鲁庄公把战争取胜的希望寄托在少数人的支持和神灵的保佑上。曹刿认为取信于民是获胜的保证。

2、本文多处将鲁庄公与曹刿进行对比描写,请找出其中一例,分析这样写的好处。

*战前:鲁 浅陋 ; 曹 有远谋

战时:鲁 不作调查,急躁冒进; 曹 实地调查,抓准时机

战后:鲁 茫然不知 曹 细说原委(举出1例,即可得2分)

通过对比,突出曹刿指挥作战的军事才能。(1分)

3、曹刿的“远谋”体现在哪里?用自己的话从政治和军事两方面简要说说。(2分)

答:(1)政治方面:战前三问。认为取信于民是作战的先决条件。

(2)军事方面:能掌握将士心理,能观察敌情,善于把握进攻和追击的时机。(或:适时出击,适时追击)

4、谈谈“肉食者鄙,未能远谋”一句在全文中的作用。

*①为下文写庄公作铺垫②衬托曹刿的远见卓识

5、文章第2节主要内容是齐鲁两国长勺之战的概况。

6、文章第3节主要内容是战后曹刿论述战斗取胜的原因。

课文内容理解

7、文章第2节通过曹刿的言行表现了他的品质或才能是胸有成竹、指挥从容、善于把握战机。

8、文章结尾一段表现了曹刿哪些方面的才能?

*作战中善于把握战机,注意观察敌情,做到知己知彼。

9、就曹刿和鲁庄公的对话,联系全文,说说曹刿在对话中表现出来的主要思想。

*只有尽心尽职才能取信于民,只有取信于民,得到人民的支持,才是战争取胜的基本条件。

10、下列说法不正确的一项是(D)

A、曹刿与鲁庄公的对话,表现了曹刿的远见卓识。

B、曹刿与同乡人的对话,表明从“请见”的原因。

C、“齐师伐我”中的“伐”是攻打的意思。

D、鲁庄公和曹刿都认为“衣食所安,弗敢专也,必以分人”是作战的先决条件。

11、曹刿给你留下印象最深的一点是什么?请结合文章内容略作分析。

*(1)有爱国心与责任感。

祖国被侵伐时,立即“请见”,去参与“肉食者谋之”的事,并主动要求作战。

(2)对作战的条件有深刻的见解。

把国君“忠”其事,取信于民作为取胜的先决条件,有“远谋”,其见解显然高于“肉食者”

(3)有很高的说服他人的说话技巧。

与地位相当的乡人说话,直接解答疑虑,简洁明快。与国君商讨问题,循循善诱,启发、分析,促其领悟。

12、用自己的话说说,曹刿否定了“公”前两次的回答,这是因为“公”把战争取胜的希望第一次寄托于近臣的拥护,第二次寄托于神灵的保佑。

1、根据上文有关内容,发挥合理想像,在“齐师败绩”前简要补写出战斗的经过(可以运用文中原有的字词灵活组合或用自己的话叙述)。

*公鼓之,齐师士气已竭。(意思对即可,可用现代文回答。)

2、.“一鼓作气”流传至今已成为人们耳熟能详的成语,但却有人常常把它误写成“一股作气”、“一鼓足气”等。想一想,你怎样运用文中的知识来帮助人们避免这些错误。

* 不设统一答案。(合理解释“鼓”和“作”的意思)

3、学习这篇文章之后,你能从曹刿或鲁庄公身上获得什么启示或明白什么道理?(结合文章说理由)(4分)

*从曹刿身上获得启示:可从远见、爱国、责任感等方面说

从鲁庄公身上获得启示主要是反面的、领导与人民的关系方面说。

开放性试题

4、你是否赞同曹刿“夫战,勇气也”这一观点?请谈谈你的理由。

*开放性试题,谈出自己的看法,并对自己的观点作简要阐述,言之成理即可。

5、参考“示例”,根据所给词语中加点字的意思,另写一个含这个字的成语。(3分)

[示例]遂逐齐师——随波逐流

(1)既克——

(2)夫大国,难测也——

(3)望其旗靡——

*(1)克敌制胜(攻无不克)

(2)深不可测(高深莫测、莫测高深、心怀叵测、居心叵测、天有不测风云)

(3)望风披靡(所向披靡、所向风靡、望风而靡)

6、有人说,“长勺之战”的胜利,曹刿功不可没;但从某种意义上说,鲁庄公也有一定的功劳。你的看法呢?

*本题是开放题,可从“有功”“无能”或“兼而有之”三个角度来答题,能自圆其说即可。从“有功”方面答:鲁庄公知人善任,用人不疑,虚心听取曹刿的意见,作为决策者,有一定的功劳。也可从“无能”方面答:鲁庄公是个平庸的国君,作为统治者目光短浅,不能深谋远虑,他把战争的希望寄托在施行“小惠”和祈求神灵的保佑上,说明他政治上、军事上的无能,完全依靠曹刿的才能才取得这场战争的胜利。也可以把“有功”“无能”结合起来答。

7、文中曹刿的形象,令人敬佩。请写出中国近代史(1840-1949)上,你最敬佩的一位爱国将领,并用一句话加以评价。

爱国将领: 评价:

8、读了这则短文,鲁国获胜给你启示最深的一点是什么呢?请联系生活实际简要谈谈你的看法。

*鲁国获胜的主要启示有:

(1)获胜的根本是取信于民,获得人民的支持。

(2)战争中要善于分析敌情,把握战机。

(3)统治者应善于听取并采纳群众的意见……

(结合文章任选一个角度,联系实际谈出看法,言之成理即可)

9、选文阐明了弱国在对强国的战争中所应采取的战略战术原则是什么?请再举出一个我国历史上以弱胜强的著名战例。

10、学习这篇文章后,你能从曹刿、鲁庄公身上获得什么启示或明白什么道理?(结合文章内容说明理由)

*从曹刿身上获得启示:可以从远见、爱国、责任感等方面说。

从鲁庄公身上获得启示主要是反面的、领导与人民的关系方面说。

11.下列词语中加点字意思相同的一项是( )(2分)

A.肉食者谋之 肉食者鄙,未能远谋

B.又何间焉 数月之后,时时而间进

C.弗敢加也 万钟于我何加焉

D.忠之属也 属予作文以记之

12.解释句中加点的词语(2分)

(1)小惠未徧 徧:(2)彼竭我盈 盈:

13.用现代汉语翻译下列句子(2分)

(1)衣食所安,弗敢专也,必以分人

(2)小信未孚,神弗福也

14.曹刿下视其辙,登轼而望之的目的是什么?(用自己的话回答)第三段中,鲁庄公的鄙表现在哪里?(用原文回答)(3分)

答案:11.答案:A 12.答案:(1)同遍,普遍 (2)充满,这里是士气旺盛答案:13.(1)衣食一类养生的东西,我不敢独自享用,一定把它分给别人(2)这种小信用不能受到神的信任,神灵是不会降福的 14.大国难测,怕有埋伏;通过考察敌情,弄清齐军退却真相,再决定是否追击齐军 既克,公问其故

中考试题

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读