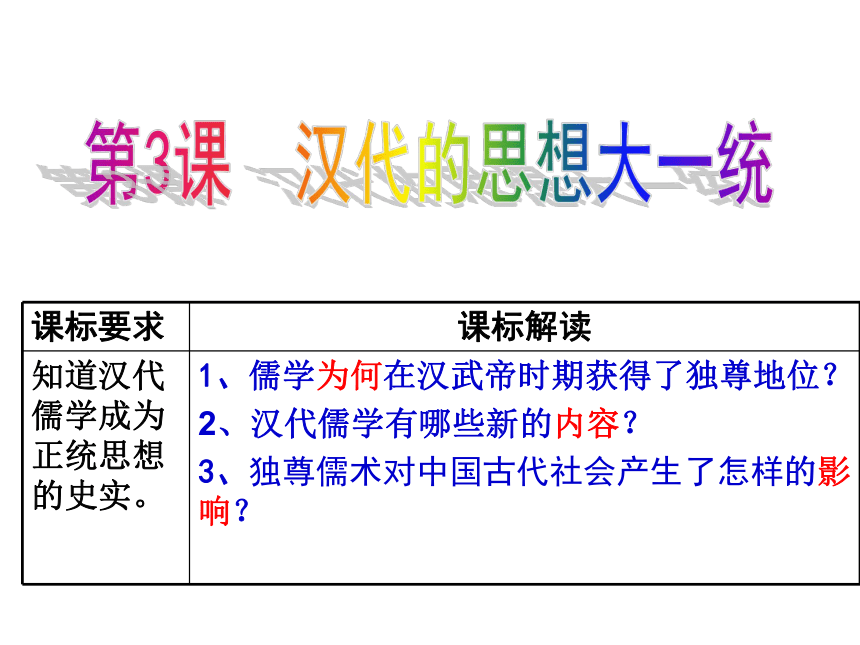

第3课 汉代的思想大一统课件 (共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 第3课 汉代的思想大一统课件 (共31张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-12-21 22:07:36 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。 在春秋战国的诸子百家中,儒家仅是一家之言;秦始皇的“焚书坑儒”则使儒学遭到前所未有的血腥镇压;但到了汉代,一位思想家却用自已的智慧征服了汉武帝,彻底扭转了儒学的命运,把它推上了古代统治思想的巅峰。董仲舒第3课 汉代的思想大一统设问:儒家学说从汉初就是统治思想吗?任务型阅读

阅读教材大标题一的内容,从以下

三方面了解汉初的黄老之学。

黄老之学盛行的背景:时间、社会背景、地位

具体内容:

作用:一、西汉初年的黄老之学一、西汉初的黄老之学1、何为“黄老之学” “老”:老子的学说内容:

治身(养生)、治国。

基础:

早期道家理论,还结合了阴阳、儒、墨、法等学说。

核心:

它强调“无为而无不为”,既尊重自然规律,反对盲目行动,又主张发挥人的主观能动作用,倡导“待时而动”、“因时制宜”,是一种“积极无为”的哲学观。

“黄”:皇帝的学说2、为何实行“黄老之学”经济残破、百废待兴修养生息、轻徭薄赋 汉初,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥谨。凡米石五千,人相食,死者过半。高祖乃令民得卖子,就食蜀、汉。天下既定,民亡盖藏,自天子不能具醇驷 (同一颜色的四匹马),而将相或乘牛车。

——《汉书.食货志》一、西汉初的黄老之学(1)西汉初年,经济残破,百废待兴;

(2)汉初统治者吸取秦亡的教训;

(3)黄老之学适应了当时休养生息政策的需要。3、实行“黄老之学”的影响 恢复和发展了经济,巩固了

西汉政权,出现了文景之治的繁

荣景象。 至武帝之初七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。众庶街巷有马。

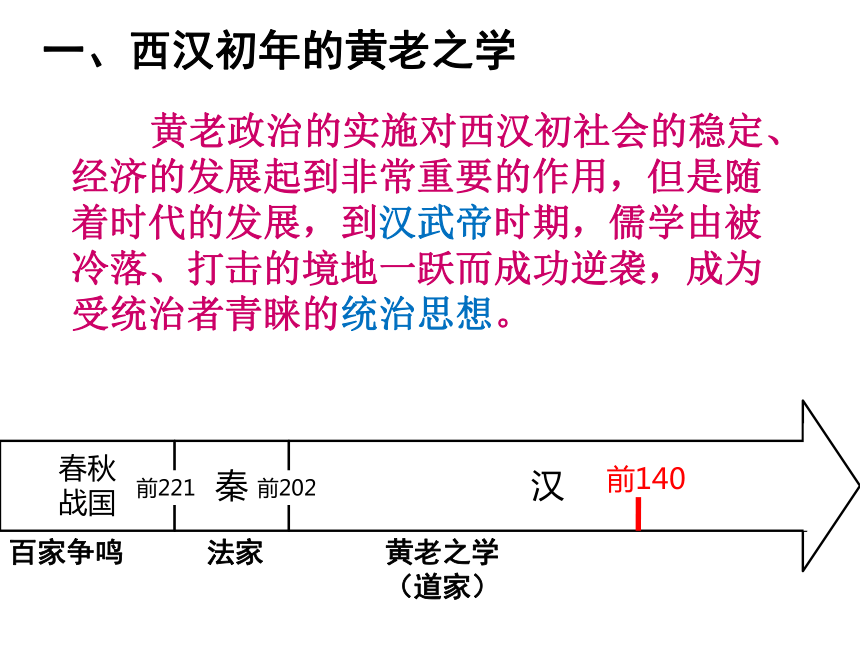

———《后汉书.食货志》一、西汉初的黄老之学百家争鸣法家春秋

战国前140黄老之学(道家) 黄老政治的实施对西汉初社会的稳定、经济的发展起到非常重要的作用,但是随着时代的发展,到汉武帝时期,儒学由被冷落、打击的境地一跃而成功逆袭,成为受统治者青睐的统治思想。

一、西汉初年的黄老之学探:独尊儒术之源儒学为何能成为正统思想?二、汉武帝与“罢黜百家独尊儒术”探:独尊儒术之源 至武帝之初七十年间,非遇水旱,则民人给家足,而府库余财。京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。 ——《后汉书.食货志》合作探究:材料反映了汉武帝

时期怎样的经济状况?汉武帝

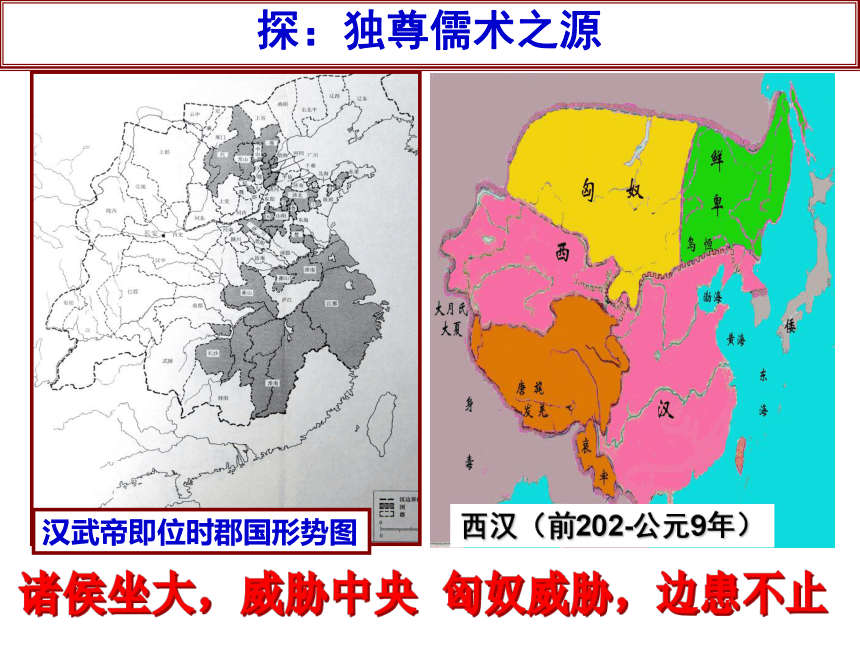

(前140-前87年在位)探:独尊儒术之源经济发展,国力强盛汉武帝即位时郡国形势图诸侯坐大,威胁中央匈奴威胁,边患不止探:独尊儒术之源西汉(前202-公元9年)探究:为什么汉武帝时,黄老之学会被新 儒学所取代呢?(1)国力的强大使其统治者不满足于“无为”,推崇 “有为”而治。

兴盛的背后往往潜伏着危机。汉初的无为政治,导致丞相、诸候王权力膨胀,且匈奴为患严重。

(2)黄老“无为而治” 思想不能适应中央集权、巩固国家统一的需要。

(3)儒学经自我调节顺应了中央集权的要求——大一统的思想。

时代选择了儒学儒学适应了时代1.经济:

2.政治:

3.思想:

总结:儒术独尊的原因时代选择了儒学儒学适应了时代探:独尊儒学之源经过休养生息,经济获得了发展,国力日益

强盛。

王国问题、边境不宁问题突出,需要加强中

央集权。儒家学说经过一段时间的自我调整,整合出

一套为中央集权服务的新的理论体系。

4 .个人因素:汉武帝雄才大略,希望施行积极有为的政治统治感:汉代儒学之新董仲舒是如何改造儒学的,改造

后的儒学有哪些新的内容?感:汉代儒学之新新儒学是董仲舒糅合了法家、黄老之学而形成新的思想体系。

——余英时《文史传统与文化重建》 1、新思想来源 西汉所确立的政教体系,骨子里乃是法家的“尊君卑臣”,只是吸收了些儒家思想而已,可以说是“外儒内法”或“阳儒阴法”。糅合百家,外儒内法感:汉代儒学之新2、新思想内容材料一 “《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。 ……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

材料二 “天子受命于天,天下受命于天子”;受命之君,天意之所予也。 “与天同者大治,与天异者大乱”。 “国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。” 材料三 董仲舒认为道源于天。“天不变,道亦不变。” “天道”就是“三纲五常” (三纲:君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲;五常:仁、义、礼、智、信)。君臣、父子、夫妻之间 ,尊卑秩序是永恒不变的 。 “三纲五常”

“春秋大一统”、“罢黜百家,独尊儒术”

“君权神授”、“天人感应”

实行仁政感:汉代儒学之新2、新思想内容读材料,概括董仲舒新儒学的内容。概念剖析罢黜百家、独尊儒术 武帝及董仲舒本人,均无此极端言论,他们的独尊儒术,无非是从思想大一统的政治目的出发,突出儒学的文化主潮地位。儒学独尊,并非儒学独存。

——冯天瑜《中华文化史》1、“春秋大一统”

“罢黜百家,独尊儒术”加强中央集权,以思想的

大一统维护政治的大一统2、“天人感应” “君权神授”加强君权和抑制暴政缓和阶级矛盾,

维护封建统治4、“三纲五常”巩固君权,维护统治秩序品儒学思想,探帝王心声儒学适应了统治者加强中央集权、维护统治的需要董仲舒新儒学汉武帝统治需要适应了思想大一统政治大一统巩固了确立儒学在政治上的统治地位、

传统文化中的主流地位 治国之要,首在得人,得人之法,首推办太学也。太学培养贤能之士之所,是教化的本源。臣恳请陛下,兴办太学,聘请名师,以教天下之士,朝廷也必能将天下之英才收于朝廷。感:汉代儒学之新3、新的地位思想:政治:教育:肯定董仲舒的新儒学思想起用众多儒学家参与国家大政。兴办太学,使天下文士都学儒家经典。汉武帝尊儒的措施正统思想、主流地位董仲舒新儒学与先秦儒学有何异同?【合作探究】感:汉代儒学之新 汉代新儒学和先秦儒学有何异同?儒学、阴阳、黄老、法家大一统、天人感应、君权神授、三纲五常适应了加强中央集权的需要,受到

统治者重视,成为社会的正统思想仁、礼、为政以德;仁政、民贵君轻、礼法并施……不受重视【合作探究】同:都主张统治者实施“仁政”悟:思想文明之路思考罢黜百家,独尊儒术的影响悟:思想文明之路 有人说,汉代的“罢黜百家,独尊儒术”与秦朝的“焚书坑儒”实质是相同的。你认为是否有道理?为什么?合作探究有道理。秦朝“焚书坑儒”和汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,虽然确立的统治思想不同,但都是为了适应加强中央集权的需要。都属于思想文化专制的需要。“罢黜百家,独尊儒术”成为统治思想对我国产生哪些影响?积极方面①政治: 儒学占统治地位,有利于巩固大一统国家和稳定统治秩序。

②思想:确立儒学在中国传统文化中的主流地位。

消极方面:文化专制,抑制思想的自由发展悟:思想文明之路从两个主题分析儒家地位的变化说明了什么? 冷落与打击

(春秋至汉初的儒学) 新生与独尊

(汉武帝时期的儒学) 说明: 任何一种思想都要与时俱进,不断发展完善,否则将失去生命力。 说明:思想文化随着社会经济政治的变化而发展,即社会存在决定社会意识。小结1、汉武帝接受新儒学的根本原因在于:

A、其“仁政”思想有利于缓和阶级矛盾

B、适应了君主专制和国家统一的需要

C、吸收了各家思想,适应了不同阶级的

要求

D、汉武帝对先秦之儒的不满B练习2、汉武帝的“独尊儒术”主要利用了儒学的:

A、 “己所不欲,勿施于人”

B、民贵君轻

C、性善论

D、大一统思想D3.从“百家争鸣”到“独尊儒术”的转变体现了

①中央集权的强化 ②思想控制的加强

③大一统思想的形成

④儒学之外其他各个学派的消亡

A、②④ B、①②④

C、①③④ D、①②③D问题探究:有人认为,儒学成为封建统治思想,是因为汉武帝。若没有汉武帝,就不会有儒学统治地位的确立。你认为正确吗?为什么?

阅读教材大标题一的内容,从以下

三方面了解汉初的黄老之学。

黄老之学盛行的背景:时间、社会背景、地位

具体内容:

作用:一、西汉初年的黄老之学一、西汉初的黄老之学1、何为“黄老之学” “老”:老子的学说内容:

治身(养生)、治国。

基础:

早期道家理论,还结合了阴阳、儒、墨、法等学说。

核心:

它强调“无为而无不为”,既尊重自然规律,反对盲目行动,又主张发挥人的主观能动作用,倡导“待时而动”、“因时制宜”,是一种“积极无为”的哲学观。

“黄”:皇帝的学说2、为何实行“黄老之学”经济残破、百废待兴修养生息、轻徭薄赋 汉初,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥谨。凡米石五千,人相食,死者过半。高祖乃令民得卖子,就食蜀、汉。天下既定,民亡盖藏,自天子不能具醇驷 (同一颜色的四匹马),而将相或乘牛车。

——《汉书.食货志》一、西汉初的黄老之学(1)西汉初年,经济残破,百废待兴;

(2)汉初统治者吸取秦亡的教训;

(3)黄老之学适应了当时休养生息政策的需要。3、实行“黄老之学”的影响 恢复和发展了经济,巩固了

西汉政权,出现了文景之治的繁

荣景象。 至武帝之初七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。众庶街巷有马。

———《后汉书.食货志》一、西汉初的黄老之学百家争鸣法家春秋

战国前140黄老之学(道家) 黄老政治的实施对西汉初社会的稳定、经济的发展起到非常重要的作用,但是随着时代的发展,到汉武帝时期,儒学由被冷落、打击的境地一跃而成功逆袭,成为受统治者青睐的统治思想。

一、西汉初年的黄老之学探:独尊儒术之源儒学为何能成为正统思想?二、汉武帝与“罢黜百家独尊儒术”探:独尊儒术之源 至武帝之初七十年间,非遇水旱,则民人给家足,而府库余财。京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。 ——《后汉书.食货志》合作探究:材料反映了汉武帝

时期怎样的经济状况?汉武帝

(前140-前87年在位)探:独尊儒术之源经济发展,国力强盛汉武帝即位时郡国形势图诸侯坐大,威胁中央匈奴威胁,边患不止探:独尊儒术之源西汉(前202-公元9年)探究:为什么汉武帝时,黄老之学会被新 儒学所取代呢?(1)国力的强大使其统治者不满足于“无为”,推崇 “有为”而治。

兴盛的背后往往潜伏着危机。汉初的无为政治,导致丞相、诸候王权力膨胀,且匈奴为患严重。

(2)黄老“无为而治” 思想不能适应中央集权、巩固国家统一的需要。

(3)儒学经自我调节顺应了中央集权的要求——大一统的思想。

时代选择了儒学儒学适应了时代1.经济:

2.政治:

3.思想:

总结:儒术独尊的原因时代选择了儒学儒学适应了时代探:独尊儒学之源经过休养生息,经济获得了发展,国力日益

强盛。

王国问题、边境不宁问题突出,需要加强中

央集权。儒家学说经过一段时间的自我调整,整合出

一套为中央集权服务的新的理论体系。

4 .个人因素:汉武帝雄才大略,希望施行积极有为的政治统治感:汉代儒学之新董仲舒是如何改造儒学的,改造

后的儒学有哪些新的内容?感:汉代儒学之新新儒学是董仲舒糅合了法家、黄老之学而形成新的思想体系。

——余英时《文史传统与文化重建》 1、新思想来源 西汉所确立的政教体系,骨子里乃是法家的“尊君卑臣”,只是吸收了些儒家思想而已,可以说是“外儒内法”或“阳儒阴法”。糅合百家,外儒内法感:汉代儒学之新2、新思想内容材料一 “《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。 ……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”

材料二 “天子受命于天,天下受命于天子”;受命之君,天意之所予也。 “与天同者大治,与天异者大乱”。 “国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。” 材料三 董仲舒认为道源于天。“天不变,道亦不变。” “天道”就是“三纲五常” (三纲:君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲;五常:仁、义、礼、智、信)。君臣、父子、夫妻之间 ,尊卑秩序是永恒不变的 。 “三纲五常”

“春秋大一统”、“罢黜百家,独尊儒术”

“君权神授”、“天人感应”

实行仁政感:汉代儒学之新2、新思想内容读材料,概括董仲舒新儒学的内容。概念剖析罢黜百家、独尊儒术 武帝及董仲舒本人,均无此极端言论,他们的独尊儒术,无非是从思想大一统的政治目的出发,突出儒学的文化主潮地位。儒学独尊,并非儒学独存。

——冯天瑜《中华文化史》1、“春秋大一统”

“罢黜百家,独尊儒术”加强中央集权,以思想的

大一统维护政治的大一统2、“天人感应” “君权神授”加强君权和抑制暴政缓和阶级矛盾,

维护封建统治4、“三纲五常”巩固君权,维护统治秩序品儒学思想,探帝王心声儒学适应了统治者加强中央集权、维护统治的需要董仲舒新儒学汉武帝统治需要适应了思想大一统政治大一统巩固了确立儒学在政治上的统治地位、

传统文化中的主流地位 治国之要,首在得人,得人之法,首推办太学也。太学培养贤能之士之所,是教化的本源。臣恳请陛下,兴办太学,聘请名师,以教天下之士,朝廷也必能将天下之英才收于朝廷。感:汉代儒学之新3、新的地位思想:政治:教育:肯定董仲舒的新儒学思想起用众多儒学家参与国家大政。兴办太学,使天下文士都学儒家经典。汉武帝尊儒的措施正统思想、主流地位董仲舒新儒学与先秦儒学有何异同?【合作探究】感:汉代儒学之新 汉代新儒学和先秦儒学有何异同?儒学、阴阳、黄老、法家大一统、天人感应、君权神授、三纲五常适应了加强中央集权的需要,受到

统治者重视,成为社会的正统思想仁、礼、为政以德;仁政、民贵君轻、礼法并施……不受重视【合作探究】同:都主张统治者实施“仁政”悟:思想文明之路思考罢黜百家,独尊儒术的影响悟:思想文明之路 有人说,汉代的“罢黜百家,独尊儒术”与秦朝的“焚书坑儒”实质是相同的。你认为是否有道理?为什么?合作探究有道理。秦朝“焚书坑儒”和汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,虽然确立的统治思想不同,但都是为了适应加强中央集权的需要。都属于思想文化专制的需要。“罢黜百家,独尊儒术”成为统治思想对我国产生哪些影响?积极方面①政治: 儒学占统治地位,有利于巩固大一统国家和稳定统治秩序。

②思想:确立儒学在中国传统文化中的主流地位。

消极方面:文化专制,抑制思想的自由发展悟:思想文明之路从两个主题分析儒家地位的变化说明了什么? 冷落与打击

(春秋至汉初的儒学) 新生与独尊

(汉武帝时期的儒学) 说明: 任何一种思想都要与时俱进,不断发展完善,否则将失去生命力。 说明:思想文化随着社会经济政治的变化而发展,即社会存在决定社会意识。小结1、汉武帝接受新儒学的根本原因在于:

A、其“仁政”思想有利于缓和阶级矛盾

B、适应了君主专制和国家统一的需要

C、吸收了各家思想,适应了不同阶级的

要求

D、汉武帝对先秦之儒的不满B练习2、汉武帝的“独尊儒术”主要利用了儒学的:

A、 “己所不欲,勿施于人”

B、民贵君轻

C、性善论

D、大一统思想D3.从“百家争鸣”到“独尊儒术”的转变体现了

①中央集权的强化 ②思想控制的加强

③大一统思想的形成

④儒学之外其他各个学派的消亡

A、②④ B、①②④

C、①③④ D、①②③D问题探究:有人认为,儒学成为封建统治思想,是因为汉武帝。若没有汉武帝,就不会有儒学统治地位的确立。你认为正确吗?为什么?

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣