第24课社会主义建设的思想指南 导学案

文档属性

| 名称 | 第24课社会主义建设的思想指南 导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 151.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-12-22 19:05:00 | ||

图片预览

文档简介

第24课 社会主义建设的思想指南

[课标要求]

1.概述邓小平理论的主要内容,认识其对建设中国特色社会主义的指导意义。

2.概述“三个代表”重要思想的基本内容,认识其对加强和改进党的建设,推进我国社会主义自我完善和发展的重要指导意义。

课前案——梳理知识?强化双基

一、重要的历史转折

【主干知识】

1.历史背景

(1)1976年10月,“文化大革命”结束,但当时党中央的主要领导人提出了“ ”的错误思想,继续延续“左”倾错误。

(2)中国政治思想界展开了关于 问题的大讨论。

2.十一届三中全会

(1)主要内容

①政治:放弃“ ”的错误方针,将党和国家的工作重心转移到社会主义现代化建设上来。②思想:肯定了关于真理标准问题的讨论,确定了“解放思想,开动脑筋,实事求是,团结一致向前看”的指导方针。③组织:健全和加强社会主义民主与法制。④经济:对内搞活,对外开放。

(2)意义:重新确立了中国共产党的正确的 、政治和组织路线,实现了建国以来社会主义建设道路上的一次重要的历史性转折。

【重点精讲】《光明日报》上的这篇文章是在什么历史背景下发表的?这篇文章的发表产生了怎样的历史影响?

历史背景:长期“左”倾错误思想、“文化大革命”结束后“两个凡是”错误思想的束缚,以及对毛泽东的个人崇拜。

历史影响:关于真理标准的大讨论否定了“两个凡是”的错误思想,重新确立了实事求是的思想路线,这就打破了长期以来个人崇拜和教条主义的束缚,为十一届三中全会的召开奠定了思想基础。

【概念辨析】“以阶级斗争为纲”

毛泽东认为,在整个社会主义社会,始终存在无产阶级和资产阶级之间的阶级斗争,存在资本主义和社会主义两条路线的斗争。阶级斗争和资本主义有复辟的危险性,必须年年讲、月月讲,这就是所谓的“以阶级斗争为纲”。

【概念辨析】

1.政治路线:相对于具体工作路线而言,称“基本路线”。它是党的纲领的具体体现,它决定着党在一定历史时期行动的方向,也决定着党的建设的方向。

2.组织路线:政党进行组织工作的根本原则和根本方针。在思想路线和政治路线的基础上制订,是实现二者的保证。中国共产党的组织路线,包括健全民主集中制,改善组织机构和干部制度等。

【重点精讲】真理标准问题的大讨论与十一届三中全会有何联系?

(1)从目的看:都是为了纠正“文化大革命”以来的“左”倾错误。

(2)从主要内容看:都肯定了“实践是检验真理的唯一标准”,重新确立了以实事求是为核心的马克思主义思想路线。

(3)从结果和意义看:都从根本上冲破了长期以来“左”倾错误的严重束缚。

二、邓小平理论

【主干知识】

1.邓小平理论的创立

(1)进入20世纪80年代以来,和平与发展成为时代主题。

(2)邓小平总结我国和国际社会主义事业兴衰成败的历史经验。

(3)邓小平把马克思主义的基本原理与当代中国实际相结合,继承和发展了 。

2.邓小平理论的主要论点

(1)社会主义必须大力发展生产力。(2)三个“有利于”的根本标准。(3)社会主义物质文明和精神文明要两手抓、两手都要硬。(4) 是第一生产力。(5)“一国两制”理论。

3.党的“十三大”:系统地阐述了关于社会主义初级阶段的理论,制定了党在社会主义初级阶段的基本路线。

4.1992年 :深刻地阐明了社会主义的本质,再次强调要以经济建设为中心,要坚持党的基本路线不动摇。

5.党的“十四大”:正式确立了建立社会主义市场经济体制的目标。

6.党的“十五大”:提出高举 伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向21世纪;把邓小平理论确立为党的指导思想并列入党章。

[深度点拨]

(1)邓小平理论抓住什么是社会主义、怎样建设社会主义这个根本问题,把对社会主义的认识提高到新水平。

(2)邓小平理论继承并发展了毛泽东思想,是马克思主义同中国实际相结合的第二次历史性飞跃。

(3)邓小平理论是中国共产党人对科学社会主义理论的又一重大贡献。

[理解概念]

邓小平理论是指导中国人民在改革开放中胜利实现社会主义现代化的伟大旗帜,是马克思主义同中国实际相结合的第二次历史性飞跃的理论成果,是当代中华民族的强大精神支柱。

【归纳总结】马克思主义中国化的特点是什么?

(1)两次飞跃:第一次飞跃——产生于新民主主义革命时期的毛泽东思想;第二次飞跃——党的十一届三中全会以后形成的邓小平理论。

(2)三大成果:毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。

(3)三次转变:半殖民地半封建社会——新民主主义社会;新民主主义社会——社会主义社会;社会主义——建设有中国特色的社会主义。

【归纳总结】把握邓小平理论的发展历程中出现的几次重要的会议

十一届三中全会:将工作重心转移到经济建设上来,冲破了对毛泽东的个人崇拜。

十三大:提出了社会主义初级阶段的理论。

十四大:确立建立社会主义市场经济体制的目标,冲破了“计划经济崇拜”。

十五大:提出非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分,冲破了“所有制崇拜”。

【核心点拨】邓小平理论对建设中国特色社会主义的指导意义

(1)邓小平理论坚持解放思想、实事求是,在新的实践基础上继承了前人又突破了陈规,开创了马克思主义的新境界。

(2)它深刻地揭示了社会主义的本质,把对社会主义的认识提高到新的水平,为建设中国特色的社会主义提供了思想基础。

(3)邓小平理论指导我们党制定了在社会主义初级阶段的基本路线。这推动了建设中国特色社会主义的发展。

【核心点拨】

邓小平理论发展的几个节点

三、“三个代表”重要思想和科学发展观

【主干知识】

(一)“三个代表”重要思想

1.背景:中国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的新阶段。

2.主要内容:中国共产党要始终代表中国先进社会生产力的发展要求、始终代表中国先进文化的前进方向、始终代表中国最广大人民的根本利益。

3.发展过程

(1)提出:2000年2月,江泽民第一次做出完整阐述。

(2)地位确立:2002年11月,中共“ ”上被确立为党的指导思想并列入党章。

4.意义

(1)揭示了中国特色社会主义是社会主义市场经济、社会主义民主政治和先进文化的有机统一。(2)它同马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论是一脉相承而又 的科学体系。(3)是新世纪中国共产党和中国人民全面建设小康社会的指南。

(二)科学发展观

1.发展过程

(1)2003年7月,胡锦涛首次提出。(2)2003年10月,中共十六届三中全会明确提出了科学发展观。(3)2007年10月,胡锦涛在党的“ ”的报告中,进行了进一步阐述。

2.内容

“坚持 ,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展。”

3.意义

(1)是以胡锦涛为代表的党中央对邓小平理论、“三个代表”重要思想的继承和发展。

(2)是中国特色社会主义理论的重要组成部分,对于中国的现代化建设具有重大的指导意义。

(3)是对中国社会经济发展规律认识的一次升华,它促使中国社会经济进一步迈入良性、健康发展的轨道。

【归纳总结】

[核心比较]

“三个代表”重要思想与邓小平理论一脉相承,又各有侧重,邓小平理论侧重于经济的发展和政局的稳定;“三个代表”重要思想侧重于党的建设。

[深度点拨]

“以人为本”强调发展要以人为中心,注意发展中的人文关怀,促进人的全面发展。“以人为本”的“人”不是少数人,而是全体人民,使全体人民共享经济社会发展的成果。

【重点精讲】“三个代表”重要思想的辩证关系

(1)统一整体,相互联系,相互促进。

(2)代表“先进社会生产力的发展要求”是基础和根本。

(3)代表“先进文化的前进方向”是灵魂和先导。

(4)代表“最广大人民的根本利益”是本质和归宿。

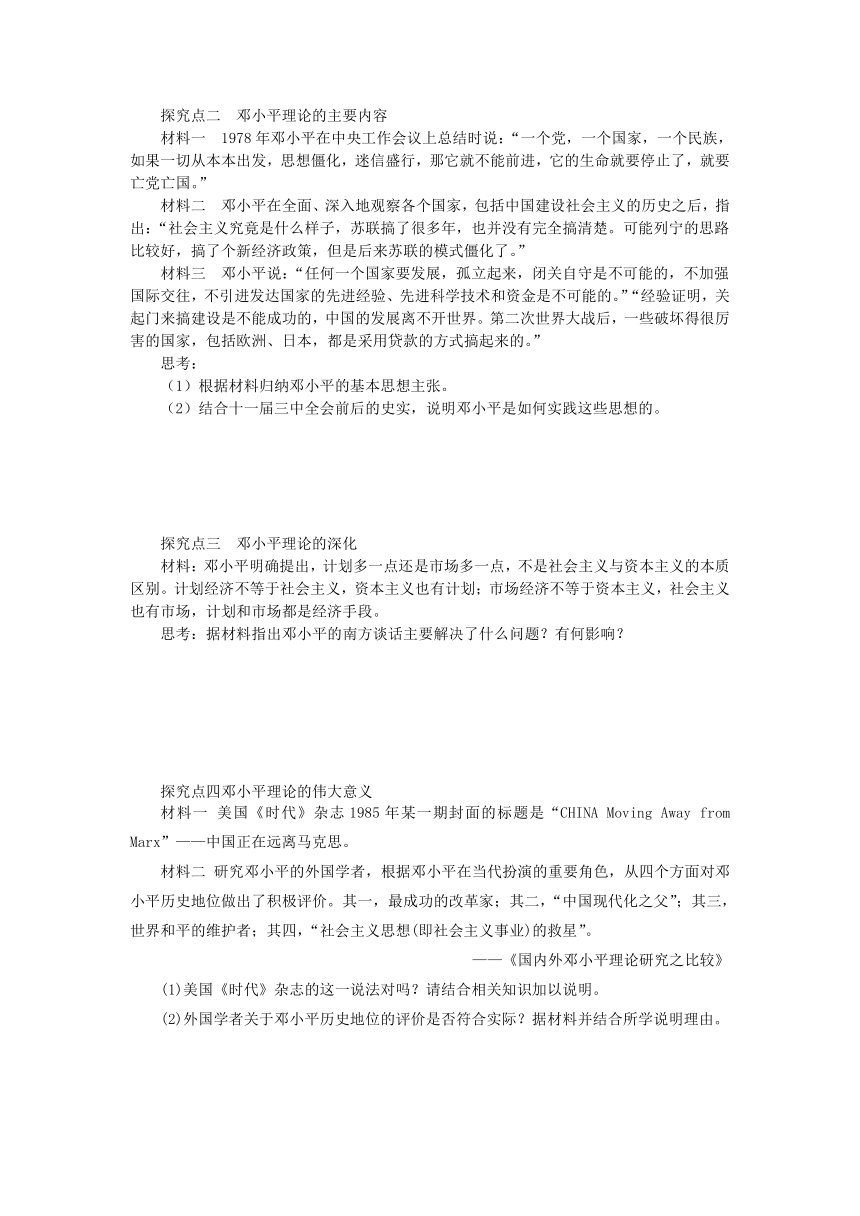

【核心比较】

毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想理论的不同

思想体系 创立者 解决问题 思想精髓 历史作用

毛泽东思想 以毛泽东为核心的党的第一代领导集体 中国革命道路;社会主义改造和社会主义建设 实事求是、群众路线、独立自主 使中国人民站起来;建立了社会主义制度

邓小平理论 以邓小平为核心的党的第二代领导集体 什么是社会主义,怎样建设社会主义 解放思想、实事求是 使中国人民富起来;开创中国特色社会主义道路

“三个代表”重要思想 以江泽民为核心的党的第三代领导集体 创造性地回答了建设什么样的党、怎样建设党 解放思想、实事求是、与时俱进 向全面建设小康社会迈进;加快推进社会主义建设现代化建设

课中案——合作探究·突破重难

探究点一邓小平理论产生的背景

材料:革命导师……并不认为自己提出的理论是已经完成了的绝对真理或“顶峰”,可以不受实践检验;并不认为他们做出的结论不管实际情况如何都不能改变;更不用说那些根据个别情况做出的个别论断。他们处处时时用实践来检验自己的理论、论断、指示……他们从不容许别人把他们的言论当作“圣经”来崇拜。

——《光明日报》特约评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》》(1978年)

思考:材料涉及的是什么事件?这一事件的实质是什么?产生了怎样的影响?

探究点二 邓小平理论的主要内容

材料一 1978年邓小平在中央工作会议上总结时说:“一个党,一个国家,一个民族,如果一切从本本出发,思想僵化,迷信盛行,那它就不能前进,它的生命就要停止了,就要亡党亡国。”

材料二 邓小平在全面、深入地观察各个国家,包括中国建设社会主义的历史之后,指出:“社会主义究竟是什么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了。”

材料三 邓小平说:“任何一个国家要发展,孤立起来,闭关自守是不可能的,不加强国际交往,不引进发达国家的先进经验、先进科学技术和资金是不可能的。”“经验证明,关起门来搞建设是不能成功的,中国的发展离不开世界。第二次世界大战后,一些破坏得很厉害的国家,包括欧洲、日本,都是采用贷款的方式搞起来的。”

思考:

(1)根据材料归纳邓小平的基本思想主张。

(2)结合十一届三中全会前后的史实,说明邓小平是如何实践这些思想的。

探究点三 邓小平理论的深化

材料:邓小平明确提出,计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是经济手段。

思考:据材料指出邓小平的南方谈话主要解决了什么问题?有何影响?

探究点四邓小平理论的伟大意义

材料一 美国《时代》杂志1985年某一期封面的标题是“CHINA Moving Away from Marx”——中国正在远离马克思。

材料二 研究邓小平的外国学者,根据邓小平在当代扮演的重要角色,从四个方面对邓小平历史地位做出了积极评价。其一,最成功的改革家;其二,“中国现代化之父”;其三,世界和平的维护者;其四,“社会主义思想(即社会主义事业)的救星”。

——《国内外邓小平理论研究之比较》

(1)美国《时代》杂志的这一说法对吗?请结合相关知识加以说明。

(2)外国学者关于邓小平历史地位的评价是否符合实际?据材料并结合所学说明理由。

课后案——应用拓展·能力提升

一、选择题

1.关于真理标准问题的讨论是一次深刻的思想解放运动。这里的“解放”是指( )

A.纠正了“以阶级斗争为纲”的错误方针

B.使全党认识到经济建设是全党工作的重心

C.使全党认识到“文化大革命”错误的根源

D.打破了长期以来个人崇拜和教条主义的束缚

2.邓小平说,不能只从个别词句来理解毛泽东思想,必须从毛泽东思想的整个体系获得正确的认识。这针对的是

( )

A.“批林批孔运动”

B.四五运动

C.关于真理标准问题的讨论

D.“两个凡是”的错误观点

3.英国《金融时报》:“自1978年以来,中国企业有三次创业的高潮点,分别是1984年、1992年和2001年。”催生这三个创业高潮点的动因分别是( )

A.建立4个经济特区、邓小平南方谈话、市场经济体制目标的确立

B.市场经济体制目标的确立、“三个代表”重要思想的提出、中国加入世贸组织

C.开放14个沿海港口城市、开放开发上海浦东、确立党在新时期的基本路线

D.扩大企业自主权、市场经济体制目标的确立、中国加入世贸组织

4.2012年12月,习近平赴广东考察,从深圳、珠海到广州,轻车简从,探访民生,倡言改革。有人说这是踏着20年前邓小平的足迹,酝酿新一轮的改革。这一“足迹”给中国带来的重大影响不包括( )

A.经济特区开始建立

B.社会主义市场经济体制开始建立

C.对外开放的不断深化

D.中国特色社会主义理论的形成

5.导学号63360076国民革命失败后,以毛泽东为代表的中国共产党人开创了中国革命的正确道路;“文化大革命”结束后,以邓小平同志为代表的中国共产党人开创了建设中国特色社会主义的道路。这两者的根本共同点是( )

A.坚持中国共产党的领导

B.坚持从中国国情出发

C.坚持民主集中制

D.坚持继续革命的思想

6.右图是一张著名的照片,是1984年新中国成立35周年国庆节那天的游行队伍里的一个场景。人群中打出的横幅,实质上反映了广大人民群众( )

A.积极构建社会主义和谐社会

B.希望“文化大革命”早日结束

C.对社会主义改造的拥护

D.对中国特色社会主义道路的拥护和信心

7.1978年,邓小平做了题为《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的重要讲话;1992年初,邓小平发表了南方谈话。这两次讲话都( )

A.推动了经济特区的发展

B.深化了体制改革

C.加速了对外开放的进程

D.冲破了思想樊篱

8.邓小平在南方谈话中指出:“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果。”在这一思想指导下,我国进行的新探索是( )

A.大力发展外向型经济

B.引进西方先进技术

C.开展城市经济体制改革

D.建立社会主义市场经济体制

9.邓小平在1992年的南方谈话中,进一步明确了社会主义的本质。他认为社会主义的本质就是( )

A.解放和发展生产力,最终达到共同富裕

B.改革所有制结构,建立社会主义公有制

C.深化经济体制改革,继续推行对外开放

D.坚持党的基本路线,完善社会主义制度

10.“三个代表”重要思想继承和发展了毛泽东思想和邓小平理论。“发展”主要体现在( )

A.首次提出建立社会主义市场经济的理论

B.强调党要代表最广大人民群众的根本利益

C.创造性地回答了新形势下党的建设问题

D.科学地回答了什么是社会主义的问题

11.中国商船在索马里海域频遭袭击后,中国政府做出派遣军舰执行索马里、亚丁湾海域中国船舶和人员的安全护航任务的决定。这项决定充分体现了中央政府落实“三个代表”重要思想中的( )

A.代表先进社会生产力的发展要求

B.新时期的和平外交战略

C.代表先进文化的前进方向

D.代表最广大人民的根本利益

12.社会主义制度确立后,毛泽东在1957年提出“赶英超美”的口号,发动了“大跃进”运动;1978年改革开放后,邓小平提出“发展才是硬道理”的主张;进入21世纪后,党中央提出科学发展观,构建社会主义和谐社会的主张。这种发展变化主要是由于( )

A.适应国际形势由两极向多极化发展变化的趋势

B.中国建设社会主义由注重数量到注重质量

C.中国建设社会主义的指导思想不断发生变化

D.中国共产党对建设社会主义的认识不断深入

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾。问题是用什么方法才能更有力地发展社会生产力。

——《社会主义和市场经济不

存在根本矛盾》(1985年10月)

材料二 为什么一谈市场就说是资本主义,只有计划才是社会主义呢?计划和市场都是方法嘛。只要对发展生产力有好处,就可以利用。它为社会主义服务,就是社会主义的;为资本主义服务,就是资本主义的。

——《计划和市场都是发展生产力的方法》(1987年2月)

材料三 我们必须从理论上搞懂,资本主义与社会主义的区分不在于是计划还是市场这样的问题。社会主义也有市场经济,资本主义也有计划控制。

——《善于利用时机解决发展问题》(1990年12月)

根据以上材料,指出邓小平的上述言论与中共十一届三中全会的方针是否一致。为什么?你对此有何认识?

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国革命的历史进程,必须分为两步,其第一步是民主主义的革命,其第二步是社会主义的革命,这是性质不同的两个革命过程。而所谓民主主义,现在已不是旧范畴的民主主义,已不是旧民主主义,而是新范畴的民主主义……这就是现时中国革命的历史特点。

——《毛泽东选集》

材料二 计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。

——邓小平

材料三 焦裕禄对同志、对人民满腔热情。他常说,共产党员应该在群众最困难的时候,出现在群众的面前;在群众最需要帮助的时候,去关心群众、帮助群众。他的心里装着全县的干部群众,唯独没有他自己。他经常肝部痛得直不起腰、骑不了车,即使这样,他仍然用手或硬物顶住肝部,坚持工作、下乡,直至被强行送进医院。

——《党的好干部》

(1)根据材料一,概括毛泽东所创立的革命理论及其主要内容。

(2)根据材料二,指出邓小平对社会主义建设的理论又有哪些发展。

(3)材料三中,焦裕禄的行为突出反映了“三个代表”重要思想中的哪一条?“三个代表”重要思想对我国社会主义建设的重要意义是什么?

(4)中学生应当成为文明的继承者和创造者,请你就中学生应如何继承和发展重大理论成果提一条建议。

第24课 社会主义建设的思想指南

课前案——梳理知识?强化双基

两个凡是、真理标准、以阶级斗争为纲、思想、毛泽东思想、科学技术、南方谈话、邓小平理论、十六大、与时俱进、以人为本、十七大、

课中案——合作探究·突破重难

探究点一邓小平理论产生的背景

答案:事件:关于真理标准问题的讨论;实质:打破个人崇拜和教条主义束缚,纠正“文革”错误理论和“左”的政策。影响:解放了人们的思想,为十一届三中全会的召开奠定了思想基础。

探究点二 邓小平理论的主要内容

答案: (1)材料一体现了一切从实际出发,实事求是的思想;材料二体现了社会主义要改革,不能搞僵化模式的思想;材料三主张实行开放,引进外国先进科学技术和资金,重视国际市场竞争。

(2)粉碎“四人帮”后,支持思想理论界开展关于真理标准问题的讨论,重新确定实事求是的马克思主义思想路线。十一届三中全会,确定了解放思想,开动脑筋,实事求是,团结一致向前看的方针,做出改革开放的重大决策。十一届三中全会后,在农村城市进行经济体制改革,同时实行对外开放。“十四大”上提出了建立社会主义市场经济体制的目标。

探究点三 邓小平理论的深化

答案:问题:深刻阐明了社会主义的本质问题,强调市场和计划都是经济手段,不是“姓资”和“姓社”的问题。影响:实现了思想的大解放,为中共“十四大”的召开奠定了思想基础,为社会主义市场经济体制改革目标的制定提供了思想条件。

探究点四邓小平理论的伟大意义

提示:(1)不正确。理由:以邓小平为代表的第二代领导集体,把马克思主义与中国具体实际相结合,提出了建设中国特色的社会主义理论,实行改革开放,发展社会生产力,这不是远离马克思主义,而是坚持和发展马克思主义。

(2)符合。理由:实行改革开放,推动了社会主义现代化建设;主张不与任何大国结盟,坚定不移地反对霸权主义,维护了世界和平;创立了中国特色的社会主义理论。

课后案——应用拓展·能力提升

一、选择题

1.解析:A、B、C三项为中共十一届三中全会的内容,与题意不符。答案:D

2.解析:解答本题时须与“两个凡是”的内容相联系,“两个凡是”实际上是教条地理解毛泽东思想。由此不难看出材料针对的是“两个凡是”的错误观点。答案:D

3.解析:1984年,中国共产党第十二届中央委员会第三次全体会议通过了《关于经济体制改革的决定》,提出把增强企业活力作为经济体制改革的中心环节。1992年,中共“十四大”提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。2001年,中国加入世界贸易组织。

答案:D

4.解析:“20年前”应为1992年,而经济特区成立于1980年,A项错误。答案:A

5.解析:无论毛泽东的中国革命道路,还是邓小平开创的建设中国特色社会主义的道路,都是马克思主义与中国国情相结合的产物。答案:B

6.解析:抓住关键信息“1984年”,结合时间可排除A、B、C三项。答案:D

7.解析:《解放思想,实事求是,团结一致向前看》肯定了关于真理标准问题的讨论,解放了人们的思想。邓小平的南方谈话深刻地阐明了社会主义的本质,解决了人们关于市场经济姓“资”姓“社”的问题,极大地解放了人们的思想。因此,D项符合题意。答案:D

8.解析:市场经济制度是人类优秀的文明成果,借鉴其他国家市场经济的经验,进行社会主义市场经济的探索,是我党在邓小平南方谈话精神的指导下作出的新探索。答案:D

9.解析:邓小平指出,社会主义的本质就是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。答案:A

10.解析:“三个代表”重要思想反映了当代世界和中国的发展变化对党和国家发展的新要求,科学地回答了新形势下党的建设问题。答案:C

11.解析:为了中国船舶和人员的安全与利益,中国政府派遣军舰护航,充分体现了中国共产党代表最广大人民的根本利益。故答案为D项。答案:D

12.解析:1991年苏联解体,两极格局结束,世界朝多极化方向发展,与本题所述时间跨度不符,故排除A项;B项与材料无关;C项“建设社会主义的指导思想不断发生变化”说法错误,毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观是一脉相承的,本质上是马克思主义在中国不同时期的继承、发展,不存在“变化”一说,排除。本题选D项,题干材料反映了中国共产党对建设社会主义的认识不断深入。答案:D

二、非选择题

13.参考答案:一致。因为其符合以经济建设为中心的目标。认识:邓小平的探索解决了长期以来困扰党和人民的重大认识问题,为我国改革开放和社会主义建设事业提供了思想理论依据。

14.参考答案:(1)新民主主义论。中国革命的进程分民主主义革命和社会主义革命两步走。

(2)计划和市场都是经济手段;社会主义的本质是解放生产力。

(3)始终代表中国最广大人民的根本利益。是指导中国特色社会主义事业不断开创新局面的强大思想武器。

(4)实事求是、与时俱进、不断创新。(言之有理即可)

[课标要求]

1.概述邓小平理论的主要内容,认识其对建设中国特色社会主义的指导意义。

2.概述“三个代表”重要思想的基本内容,认识其对加强和改进党的建设,推进我国社会主义自我完善和发展的重要指导意义。

课前案——梳理知识?强化双基

一、重要的历史转折

【主干知识】

1.历史背景

(1)1976年10月,“文化大革命”结束,但当时党中央的主要领导人提出了“ ”的错误思想,继续延续“左”倾错误。

(2)中国政治思想界展开了关于 问题的大讨论。

2.十一届三中全会

(1)主要内容

①政治:放弃“ ”的错误方针,将党和国家的工作重心转移到社会主义现代化建设上来。②思想:肯定了关于真理标准问题的讨论,确定了“解放思想,开动脑筋,实事求是,团结一致向前看”的指导方针。③组织:健全和加强社会主义民主与法制。④经济:对内搞活,对外开放。

(2)意义:重新确立了中国共产党的正确的 、政治和组织路线,实现了建国以来社会主义建设道路上的一次重要的历史性转折。

【重点精讲】《光明日报》上的这篇文章是在什么历史背景下发表的?这篇文章的发表产生了怎样的历史影响?

历史背景:长期“左”倾错误思想、“文化大革命”结束后“两个凡是”错误思想的束缚,以及对毛泽东的个人崇拜。

历史影响:关于真理标准的大讨论否定了“两个凡是”的错误思想,重新确立了实事求是的思想路线,这就打破了长期以来个人崇拜和教条主义的束缚,为十一届三中全会的召开奠定了思想基础。

【概念辨析】“以阶级斗争为纲”

毛泽东认为,在整个社会主义社会,始终存在无产阶级和资产阶级之间的阶级斗争,存在资本主义和社会主义两条路线的斗争。阶级斗争和资本主义有复辟的危险性,必须年年讲、月月讲,这就是所谓的“以阶级斗争为纲”。

【概念辨析】

1.政治路线:相对于具体工作路线而言,称“基本路线”。它是党的纲领的具体体现,它决定着党在一定历史时期行动的方向,也决定着党的建设的方向。

2.组织路线:政党进行组织工作的根本原则和根本方针。在思想路线和政治路线的基础上制订,是实现二者的保证。中国共产党的组织路线,包括健全民主集中制,改善组织机构和干部制度等。

【重点精讲】真理标准问题的大讨论与十一届三中全会有何联系?

(1)从目的看:都是为了纠正“文化大革命”以来的“左”倾错误。

(2)从主要内容看:都肯定了“实践是检验真理的唯一标准”,重新确立了以实事求是为核心的马克思主义思想路线。

(3)从结果和意义看:都从根本上冲破了长期以来“左”倾错误的严重束缚。

二、邓小平理论

【主干知识】

1.邓小平理论的创立

(1)进入20世纪80年代以来,和平与发展成为时代主题。

(2)邓小平总结我国和国际社会主义事业兴衰成败的历史经验。

(3)邓小平把马克思主义的基本原理与当代中国实际相结合,继承和发展了 。

2.邓小平理论的主要论点

(1)社会主义必须大力发展生产力。(2)三个“有利于”的根本标准。(3)社会主义物质文明和精神文明要两手抓、两手都要硬。(4) 是第一生产力。(5)“一国两制”理论。

3.党的“十三大”:系统地阐述了关于社会主义初级阶段的理论,制定了党在社会主义初级阶段的基本路线。

4.1992年 :深刻地阐明了社会主义的本质,再次强调要以经济建设为中心,要坚持党的基本路线不动摇。

5.党的“十四大”:正式确立了建立社会主义市场经济体制的目标。

6.党的“十五大”:提出高举 伟大旗帜,把建设有中国特色社会主义事业全面推向21世纪;把邓小平理论确立为党的指导思想并列入党章。

[深度点拨]

(1)邓小平理论抓住什么是社会主义、怎样建设社会主义这个根本问题,把对社会主义的认识提高到新水平。

(2)邓小平理论继承并发展了毛泽东思想,是马克思主义同中国实际相结合的第二次历史性飞跃。

(3)邓小平理论是中国共产党人对科学社会主义理论的又一重大贡献。

[理解概念]

邓小平理论是指导中国人民在改革开放中胜利实现社会主义现代化的伟大旗帜,是马克思主义同中国实际相结合的第二次历史性飞跃的理论成果,是当代中华民族的强大精神支柱。

【归纳总结】马克思主义中国化的特点是什么?

(1)两次飞跃:第一次飞跃——产生于新民主主义革命时期的毛泽东思想;第二次飞跃——党的十一届三中全会以后形成的邓小平理论。

(2)三大成果:毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。

(3)三次转变:半殖民地半封建社会——新民主主义社会;新民主主义社会——社会主义社会;社会主义——建设有中国特色的社会主义。

【归纳总结】把握邓小平理论的发展历程中出现的几次重要的会议

十一届三中全会:将工作重心转移到经济建设上来,冲破了对毛泽东的个人崇拜。

十三大:提出了社会主义初级阶段的理论。

十四大:确立建立社会主义市场经济体制的目标,冲破了“计划经济崇拜”。

十五大:提出非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分,冲破了“所有制崇拜”。

【核心点拨】邓小平理论对建设中国特色社会主义的指导意义

(1)邓小平理论坚持解放思想、实事求是,在新的实践基础上继承了前人又突破了陈规,开创了马克思主义的新境界。

(2)它深刻地揭示了社会主义的本质,把对社会主义的认识提高到新的水平,为建设中国特色的社会主义提供了思想基础。

(3)邓小平理论指导我们党制定了在社会主义初级阶段的基本路线。这推动了建设中国特色社会主义的发展。

【核心点拨】

邓小平理论发展的几个节点

三、“三个代表”重要思想和科学发展观

【主干知识】

(一)“三个代表”重要思想

1.背景:中国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的新阶段。

2.主要内容:中国共产党要始终代表中国先进社会生产力的发展要求、始终代表中国先进文化的前进方向、始终代表中国最广大人民的根本利益。

3.发展过程

(1)提出:2000年2月,江泽民第一次做出完整阐述。

(2)地位确立:2002年11月,中共“ ”上被确立为党的指导思想并列入党章。

4.意义

(1)揭示了中国特色社会主义是社会主义市场经济、社会主义民主政治和先进文化的有机统一。(2)它同马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论是一脉相承而又 的科学体系。(3)是新世纪中国共产党和中国人民全面建设小康社会的指南。

(二)科学发展观

1.发展过程

(1)2003年7月,胡锦涛首次提出。(2)2003年10月,中共十六届三中全会明确提出了科学发展观。(3)2007年10月,胡锦涛在党的“ ”的报告中,进行了进一步阐述。

2.内容

“坚持 ,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展。”

3.意义

(1)是以胡锦涛为代表的党中央对邓小平理论、“三个代表”重要思想的继承和发展。

(2)是中国特色社会主义理论的重要组成部分,对于中国的现代化建设具有重大的指导意义。

(3)是对中国社会经济发展规律认识的一次升华,它促使中国社会经济进一步迈入良性、健康发展的轨道。

【归纳总结】

[核心比较]

“三个代表”重要思想与邓小平理论一脉相承,又各有侧重,邓小平理论侧重于经济的发展和政局的稳定;“三个代表”重要思想侧重于党的建设。

[深度点拨]

“以人为本”强调发展要以人为中心,注意发展中的人文关怀,促进人的全面发展。“以人为本”的“人”不是少数人,而是全体人民,使全体人民共享经济社会发展的成果。

【重点精讲】“三个代表”重要思想的辩证关系

(1)统一整体,相互联系,相互促进。

(2)代表“先进社会生产力的发展要求”是基础和根本。

(3)代表“先进文化的前进方向”是灵魂和先导。

(4)代表“最广大人民的根本利益”是本质和归宿。

【核心比较】

毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想理论的不同

思想体系 创立者 解决问题 思想精髓 历史作用

毛泽东思想 以毛泽东为核心的党的第一代领导集体 中国革命道路;社会主义改造和社会主义建设 实事求是、群众路线、独立自主 使中国人民站起来;建立了社会主义制度

邓小平理论 以邓小平为核心的党的第二代领导集体 什么是社会主义,怎样建设社会主义 解放思想、实事求是 使中国人民富起来;开创中国特色社会主义道路

“三个代表”重要思想 以江泽民为核心的党的第三代领导集体 创造性地回答了建设什么样的党、怎样建设党 解放思想、实事求是、与时俱进 向全面建设小康社会迈进;加快推进社会主义建设现代化建设

课中案——合作探究·突破重难

探究点一邓小平理论产生的背景

材料:革命导师……并不认为自己提出的理论是已经完成了的绝对真理或“顶峰”,可以不受实践检验;并不认为他们做出的结论不管实际情况如何都不能改变;更不用说那些根据个别情况做出的个别论断。他们处处时时用实践来检验自己的理论、论断、指示……他们从不容许别人把他们的言论当作“圣经”来崇拜。

——《光明日报》特约评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》》(1978年)

思考:材料涉及的是什么事件?这一事件的实质是什么?产生了怎样的影响?

探究点二 邓小平理论的主要内容

材料一 1978年邓小平在中央工作会议上总结时说:“一个党,一个国家,一个民族,如果一切从本本出发,思想僵化,迷信盛行,那它就不能前进,它的生命就要停止了,就要亡党亡国。”

材料二 邓小平在全面、深入地观察各个国家,包括中国建设社会主义的历史之后,指出:“社会主义究竟是什么样子,苏联搞了很多年,也并没有完全搞清楚。可能列宁的思路比较好,搞了个新经济政策,但是后来苏联的模式僵化了。”

材料三 邓小平说:“任何一个国家要发展,孤立起来,闭关自守是不可能的,不加强国际交往,不引进发达国家的先进经验、先进科学技术和资金是不可能的。”“经验证明,关起门来搞建设是不能成功的,中国的发展离不开世界。第二次世界大战后,一些破坏得很厉害的国家,包括欧洲、日本,都是采用贷款的方式搞起来的。”

思考:

(1)根据材料归纳邓小平的基本思想主张。

(2)结合十一届三中全会前后的史实,说明邓小平是如何实践这些思想的。

探究点三 邓小平理论的深化

材料:邓小平明确提出,计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是经济手段。

思考:据材料指出邓小平的南方谈话主要解决了什么问题?有何影响?

探究点四邓小平理论的伟大意义

材料一 美国《时代》杂志1985年某一期封面的标题是“CHINA Moving Away from Marx”——中国正在远离马克思。

材料二 研究邓小平的外国学者,根据邓小平在当代扮演的重要角色,从四个方面对邓小平历史地位做出了积极评价。其一,最成功的改革家;其二,“中国现代化之父”;其三,世界和平的维护者;其四,“社会主义思想(即社会主义事业)的救星”。

——《国内外邓小平理论研究之比较》

(1)美国《时代》杂志的这一说法对吗?请结合相关知识加以说明。

(2)外国学者关于邓小平历史地位的评价是否符合实际?据材料并结合所学说明理由。

课后案——应用拓展·能力提升

一、选择题

1.关于真理标准问题的讨论是一次深刻的思想解放运动。这里的“解放”是指( )

A.纠正了“以阶级斗争为纲”的错误方针

B.使全党认识到经济建设是全党工作的重心

C.使全党认识到“文化大革命”错误的根源

D.打破了长期以来个人崇拜和教条主义的束缚

2.邓小平说,不能只从个别词句来理解毛泽东思想,必须从毛泽东思想的整个体系获得正确的认识。这针对的是

( )

A.“批林批孔运动”

B.四五运动

C.关于真理标准问题的讨论

D.“两个凡是”的错误观点

3.英国《金融时报》:“自1978年以来,中国企业有三次创业的高潮点,分别是1984年、1992年和2001年。”催生这三个创业高潮点的动因分别是( )

A.建立4个经济特区、邓小平南方谈话、市场经济体制目标的确立

B.市场经济体制目标的确立、“三个代表”重要思想的提出、中国加入世贸组织

C.开放14个沿海港口城市、开放开发上海浦东、确立党在新时期的基本路线

D.扩大企业自主权、市场经济体制目标的确立、中国加入世贸组织

4.2012年12月,习近平赴广东考察,从深圳、珠海到广州,轻车简从,探访民生,倡言改革。有人说这是踏着20年前邓小平的足迹,酝酿新一轮的改革。这一“足迹”给中国带来的重大影响不包括( )

A.经济特区开始建立

B.社会主义市场经济体制开始建立

C.对外开放的不断深化

D.中国特色社会主义理论的形成

5.导学号63360076国民革命失败后,以毛泽东为代表的中国共产党人开创了中国革命的正确道路;“文化大革命”结束后,以邓小平同志为代表的中国共产党人开创了建设中国特色社会主义的道路。这两者的根本共同点是( )

A.坚持中国共产党的领导

B.坚持从中国国情出发

C.坚持民主集中制

D.坚持继续革命的思想

6.右图是一张著名的照片,是1984年新中国成立35周年国庆节那天的游行队伍里的一个场景。人群中打出的横幅,实质上反映了广大人民群众( )

A.积极构建社会主义和谐社会

B.希望“文化大革命”早日结束

C.对社会主义改造的拥护

D.对中国特色社会主义道路的拥护和信心

7.1978年,邓小平做了题为《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的重要讲话;1992年初,邓小平发表了南方谈话。这两次讲话都( )

A.推动了经济特区的发展

B.深化了体制改革

C.加速了对外开放的进程

D.冲破了思想樊篱

8.邓小平在南方谈话中指出:“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果。”在这一思想指导下,我国进行的新探索是( )

A.大力发展外向型经济

B.引进西方先进技术

C.开展城市经济体制改革

D.建立社会主义市场经济体制

9.邓小平在1992年的南方谈话中,进一步明确了社会主义的本质。他认为社会主义的本质就是( )

A.解放和发展生产力,最终达到共同富裕

B.改革所有制结构,建立社会主义公有制

C.深化经济体制改革,继续推行对外开放

D.坚持党的基本路线,完善社会主义制度

10.“三个代表”重要思想继承和发展了毛泽东思想和邓小平理论。“发展”主要体现在( )

A.首次提出建立社会主义市场经济的理论

B.强调党要代表最广大人民群众的根本利益

C.创造性地回答了新形势下党的建设问题

D.科学地回答了什么是社会主义的问题

11.中国商船在索马里海域频遭袭击后,中国政府做出派遣军舰执行索马里、亚丁湾海域中国船舶和人员的安全护航任务的决定。这项决定充分体现了中央政府落实“三个代表”重要思想中的( )

A.代表先进社会生产力的发展要求

B.新时期的和平外交战略

C.代表先进文化的前进方向

D.代表最广大人民的根本利益

12.社会主义制度确立后,毛泽东在1957年提出“赶英超美”的口号,发动了“大跃进”运动;1978年改革开放后,邓小平提出“发展才是硬道理”的主张;进入21世纪后,党中央提出科学发展观,构建社会主义和谐社会的主张。这种发展变化主要是由于( )

A.适应国际形势由两极向多极化发展变化的趋势

B.中国建设社会主义由注重数量到注重质量

C.中国建设社会主义的指导思想不断发生变化

D.中国共产党对建设社会主义的认识不断深入

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一 社会主义和市场经济之间不存在根本矛盾。问题是用什么方法才能更有力地发展社会生产力。

——《社会主义和市场经济不

存在根本矛盾》(1985年10月)

材料二 为什么一谈市场就说是资本主义,只有计划才是社会主义呢?计划和市场都是方法嘛。只要对发展生产力有好处,就可以利用。它为社会主义服务,就是社会主义的;为资本主义服务,就是资本主义的。

——《计划和市场都是发展生产力的方法》(1987年2月)

材料三 我们必须从理论上搞懂,资本主义与社会主义的区分不在于是计划还是市场这样的问题。社会主义也有市场经济,资本主义也有计划控制。

——《善于利用时机解决发展问题》(1990年12月)

根据以上材料,指出邓小平的上述言论与中共十一届三中全会的方针是否一致。为什么?你对此有何认识?

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国革命的历史进程,必须分为两步,其第一步是民主主义的革命,其第二步是社会主义的革命,这是性质不同的两个革命过程。而所谓民主主义,现在已不是旧范畴的民主主义,已不是旧民主主义,而是新范畴的民主主义……这就是现时中国革命的历史特点。

——《毛泽东选集》

材料二 计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。

——邓小平

材料三 焦裕禄对同志、对人民满腔热情。他常说,共产党员应该在群众最困难的时候,出现在群众的面前;在群众最需要帮助的时候,去关心群众、帮助群众。他的心里装着全县的干部群众,唯独没有他自己。他经常肝部痛得直不起腰、骑不了车,即使这样,他仍然用手或硬物顶住肝部,坚持工作、下乡,直至被强行送进医院。

——《党的好干部》

(1)根据材料一,概括毛泽东所创立的革命理论及其主要内容。

(2)根据材料二,指出邓小平对社会主义建设的理论又有哪些发展。

(3)材料三中,焦裕禄的行为突出反映了“三个代表”重要思想中的哪一条?“三个代表”重要思想对我国社会主义建设的重要意义是什么?

(4)中学生应当成为文明的继承者和创造者,请你就中学生应如何继承和发展重大理论成果提一条建议。

第24课 社会主义建设的思想指南

课前案——梳理知识?强化双基

两个凡是、真理标准、以阶级斗争为纲、思想、毛泽东思想、科学技术、南方谈话、邓小平理论、十六大、与时俱进、以人为本、十七大、

课中案——合作探究·突破重难

探究点一邓小平理论产生的背景

答案:事件:关于真理标准问题的讨论;实质:打破个人崇拜和教条主义束缚,纠正“文革”错误理论和“左”的政策。影响:解放了人们的思想,为十一届三中全会的召开奠定了思想基础。

探究点二 邓小平理论的主要内容

答案: (1)材料一体现了一切从实际出发,实事求是的思想;材料二体现了社会主义要改革,不能搞僵化模式的思想;材料三主张实行开放,引进外国先进科学技术和资金,重视国际市场竞争。

(2)粉碎“四人帮”后,支持思想理论界开展关于真理标准问题的讨论,重新确定实事求是的马克思主义思想路线。十一届三中全会,确定了解放思想,开动脑筋,实事求是,团结一致向前看的方针,做出改革开放的重大决策。十一届三中全会后,在农村城市进行经济体制改革,同时实行对外开放。“十四大”上提出了建立社会主义市场经济体制的目标。

探究点三 邓小平理论的深化

答案:问题:深刻阐明了社会主义的本质问题,强调市场和计划都是经济手段,不是“姓资”和“姓社”的问题。影响:实现了思想的大解放,为中共“十四大”的召开奠定了思想基础,为社会主义市场经济体制改革目标的制定提供了思想条件。

探究点四邓小平理论的伟大意义

提示:(1)不正确。理由:以邓小平为代表的第二代领导集体,把马克思主义与中国具体实际相结合,提出了建设中国特色的社会主义理论,实行改革开放,发展社会生产力,这不是远离马克思主义,而是坚持和发展马克思主义。

(2)符合。理由:实行改革开放,推动了社会主义现代化建设;主张不与任何大国结盟,坚定不移地反对霸权主义,维护了世界和平;创立了中国特色的社会主义理论。

课后案——应用拓展·能力提升

一、选择题

1.解析:A、B、C三项为中共十一届三中全会的内容,与题意不符。答案:D

2.解析:解答本题时须与“两个凡是”的内容相联系,“两个凡是”实际上是教条地理解毛泽东思想。由此不难看出材料针对的是“两个凡是”的错误观点。答案:D

3.解析:1984年,中国共产党第十二届中央委员会第三次全体会议通过了《关于经济体制改革的决定》,提出把增强企业活力作为经济体制改革的中心环节。1992年,中共“十四大”提出经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。2001年,中国加入世界贸易组织。

答案:D

4.解析:“20年前”应为1992年,而经济特区成立于1980年,A项错误。答案:A

5.解析:无论毛泽东的中国革命道路,还是邓小平开创的建设中国特色社会主义的道路,都是马克思主义与中国国情相结合的产物。答案:B

6.解析:抓住关键信息“1984年”,结合时间可排除A、B、C三项。答案:D

7.解析:《解放思想,实事求是,团结一致向前看》肯定了关于真理标准问题的讨论,解放了人们的思想。邓小平的南方谈话深刻地阐明了社会主义的本质,解决了人们关于市场经济姓“资”姓“社”的问题,极大地解放了人们的思想。因此,D项符合题意。答案:D

8.解析:市场经济制度是人类优秀的文明成果,借鉴其他国家市场经济的经验,进行社会主义市场经济的探索,是我党在邓小平南方谈话精神的指导下作出的新探索。答案:D

9.解析:邓小平指出,社会主义的本质就是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。答案:A

10.解析:“三个代表”重要思想反映了当代世界和中国的发展变化对党和国家发展的新要求,科学地回答了新形势下党的建设问题。答案:C

11.解析:为了中国船舶和人员的安全与利益,中国政府派遣军舰护航,充分体现了中国共产党代表最广大人民的根本利益。故答案为D项。答案:D

12.解析:1991年苏联解体,两极格局结束,世界朝多极化方向发展,与本题所述时间跨度不符,故排除A项;B项与材料无关;C项“建设社会主义的指导思想不断发生变化”说法错误,毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观是一脉相承的,本质上是马克思主义在中国不同时期的继承、发展,不存在“变化”一说,排除。本题选D项,题干材料反映了中国共产党对建设社会主义的认识不断深入。答案:D

二、非选择题

13.参考答案:一致。因为其符合以经济建设为中心的目标。认识:邓小平的探索解决了长期以来困扰党和人民的重大认识问题,为我国改革开放和社会主义建设事业提供了思想理论依据。

14.参考答案:(1)新民主主义论。中国革命的进程分民主主义革命和社会主义革命两步走。

(2)计划和市场都是经济手段;社会主义的本质是解放生产力。

(3)始终代表中国最广大人民的根本利益。是指导中国特色社会主义事业不断开创新局面的强大思想武器。

(4)实事求是、与时俱进、不断创新。(言之有理即可)

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣