江西省赣州市第三中学2008届九月考试(江西省赣州市章贡区)

文档属性

| 名称 | 江西省赣州市第三中学2008届九月考试(江西省赣州市章贡区) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 536.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2007-12-19 14:04:00 | ||

图片预览

文档简介

PAGE

江西省赣州市第三中学2008届九月考试

化 学 试 题

注意事项:

1.本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷。答题前请将自己的学校、班级、姓名填写在试卷上相应的栏目内。

2.Ⅰ卷答案写在第Ⅱ卷前的答题卡上;Ⅱ卷答案直接写在试卷的相应位置上

可能用到的相对原子质量:H:1 C:12 N:14 O:16 Na:23 S:32

C1:35.5 K:39 Fe:56 Cu:64

第Ⅰ卷(选择题,共48分)

一、选择题(本大题包括16个小题,每小题3分,共48分,每小题只有一个正确选项符合题意)

1.2007年9月1日,经国务院批准,国家发改委、中宣部等十七个部委在人民大会堂举行“节能减排全民行动”启动仪式,要求在全国范围内形成全民节能减排氛围。下列有关做法不符合这一要求的是 ( )

A.将煤液化、气化,提高燃料的燃烧效率

B.在汽车上安装汽车尾气催化转化装置,使之发生如下反应:2CO+2NO 2CO2+N2

C.在大力推广乙醇汽油的同时,研究开发太阳能汽车和氢燃料电池汽车

D.在水力发电、火力发电、核能发电和风力发电中,要大力发展火力发电

2.2005年,我国考古工作取得了七项重大成果,13C、15N应用于考古研究名列第七。下列

对13C、15N的有关叙述中正确的是 ( )

A.13C与15N互为同位素

B.13C、15N原子中质子数不等,中子数相等

C.13C与15N的质量比约为13:15

D.13C与12C、14N与15N的化学性质不同,因而才有可用于考古研究的特殊用途

3.作为新世纪的年轻公民都应具有一定的化学科学素养,否则,在工作和生活中就可能闹

笑话。下列有关媒体的报道与化学知识不相违背的是 ( )

A.这种人工皂不含任何化学物质

B.该科研人员发明了一种特殊催化剂,可以使水变为汽油

C.有关部门利用明矾对饮用水进行消毒杀菌,从而解决了灾民饮水难的问题

D.该科研机构发明了一种用植物秸秆生产乙醇的新工艺

4.2006年夏秋,我国长江流域出现了罕见的长期干旱天气,有关部门选择适宜的条件和方法,向大气中发射催雨剂,其主要成份是干冰、液氮或碘化银等。下列有关叙述不正确的是 ( )

A.干冰和液氮的晶体都是分子晶体

B.干冰和液氮的分子中都有非极性共价键

C.干冰和液氮催雨的原理相同

D.碘化银微粒在冷云中产生冰晶,起到催雨作用

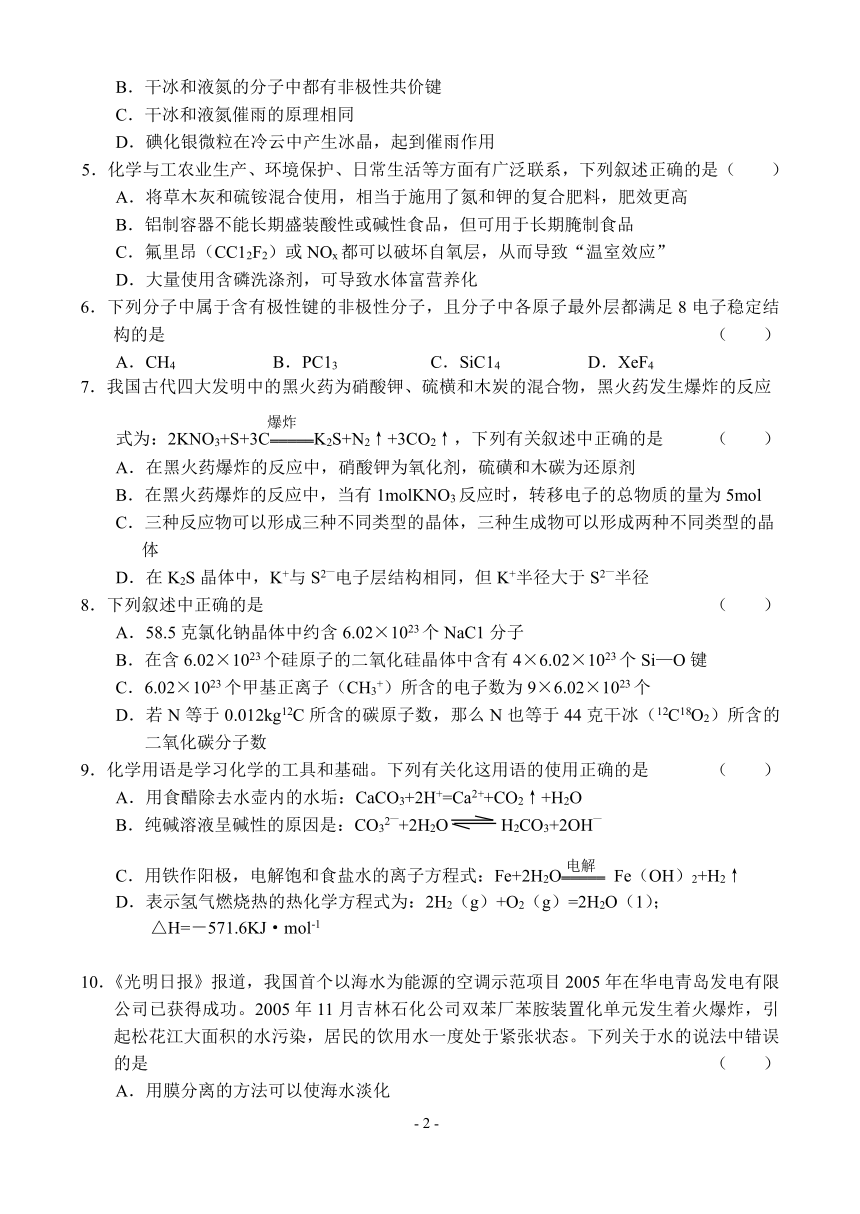

5.化学与工农业生产、环境保护、日常生活等方面有广泛联系,下列叙述正确的是( )

A.将草木灰和硫铵混合使用,相当于施用了氮和钾的复合肥料,肥效更高

B.铝制容器不能长期盛装酸性或碱性食品,但可用于长期腌制食品

C.氟里昂(CC12F2)或NOx都可以破坏自氧层,从而导致“温室效应”

D.大量使用含磷洗涤剂,可导致水体富营养化

6.下列分子中属于含有极性键的非极性分子,且分子中各原子最外层都满足8电子稳定结构的是 ( )

A.CH4 B.PC13 C.SiC14 D.XeF4

7.我国古代四大发明中的黑火药为硝酸钾、硫横和木炭的混合物,黑火药发生爆炸的反应

式为:2KNO3+S+3C K2S+N2↑+3CO2↑,下列有关叙述中正确的是 ( )

A.在黑火药爆炸的反应中,硝酸钾为氧化剂,硫磺和木碳为还原剂

B.在黑火药爆炸的反应中,当有1molKNO3反应时,转移电子的总物质的量为5mol

C.三种反应物可以形成三种不同类型的晶体,三种生成物可以形成两种不同类型的晶

体

D.在K2S晶体中,K+与S2—电子层结构相同,但K+半径大于S2—半径

8.下列叙述中正确的是 ( )

A.58.5克氯化钠晶体中约含6.02×1023个NaC1分子

B.在含6.02×1023个硅原子的二氧化硅晶体中含有4×6.02×1023个Si—O键

C.6.02×1023个甲基正离子(CH3+)所含的电子数为9×6.02×1023个

D.若N等于0.012kg12C所含的碳原子数,那么N也等于44克干冰(12C18O2)所含的二氧化碳分子数

9.化学用语是学习化学的工具和基础。下列有关化这用语的使用正确的是 ( )

A.用食醋除去水壶内的水垢:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2 O

B.纯碱溶液呈碱性的原因是:CO32—+2H2O H2CO3+2OH—

C.用铁作阳极,电解饱和食盐水的离子方程式:Fe+2H2O Fe(OH) 2+H2↑

D.表示氢气燃烧热的热化学方程式为:2H2(g)+O2(g)=2H2O(1);

△H=-571.6KJ·mol-1

10.《光明日报》报道,我国首个以海水为能源的空调示范项目2005年在华电青岛发电有限公司已获得成功。2005年11月吉林石化公司双苯厂苯胺装置化单元发生着火爆炸,引起松花江大面积的水污染,居民的饮用水一度处于紧张状态。下列关于水的说法中错误的是 ( )

A.用膜分离的方法可以使海水淡化

B.高效催化剂可使水分解,同时释放出能量

C.氯气、漂白精[主要成分是Ca(C1O)2]、活性炭是常见的水处理剂,但它们处理水

的原理并不完全相同

D.固态冰的密度小于液态水的密度与水分子间以形成氢键有关

11.在氯水中存在多种分子和离子,它们在不同的反应中表现各自的性质。下列实验现象和结论一致且正确的是 ( )

A.加入有色布条,一会儿有色布条褪色,说明溶液中有C12存在

B.溶液呈黄绿色,且有刺激性气味,说明有C12分子存在

C.先加入盐酸酸化,再加入AgNO3溶液产生白色沉淀,说明和C1—存在

D.加入NaOH溶液,氯水黄绿色消失,说明有HC1O分子存在

12.下列反应完成后没有沉淀的是 ( )

A.BaC12溶液与Na2CO3溶液加足量AgNO 3溶液

B.Ba(OH)2溶液与KNO3溶液加足量稀H2SO4

C.AgNO3溶液与Na2CO3溶液加足量稀HC1

D.Ca(OH) 2溶液与FeC12溶液加足量稀HNO3

13.关于VIA族和VIIA族元素的下列说法中正确的是 ( )

A.在同一周期,VIA族元素氢化物的稳定性比VIIA族的强

B.浓度都是0.01mol·L-1时,硫酸溶液的PH值比氯酸溶液的小

C.VIIA族单质的氧化性均比VIA族单质的氧化性强

D.加热时,硫酸钠比氯酸钠易分解

14.下列各组离子能在溶液中大量共存,在足量该溶液中加入少量Mg(OH)2固体,可以使Mg(OH)2固体溶解得到澄清溶液的是 ( )

A.Na+、NH4+、C1-、NO3- B.H+、Fe2+、C1-、NO3-

C.Na+、S2-、SO32-、SO42- D.K+、HCO3-、NO3-、A1O2-

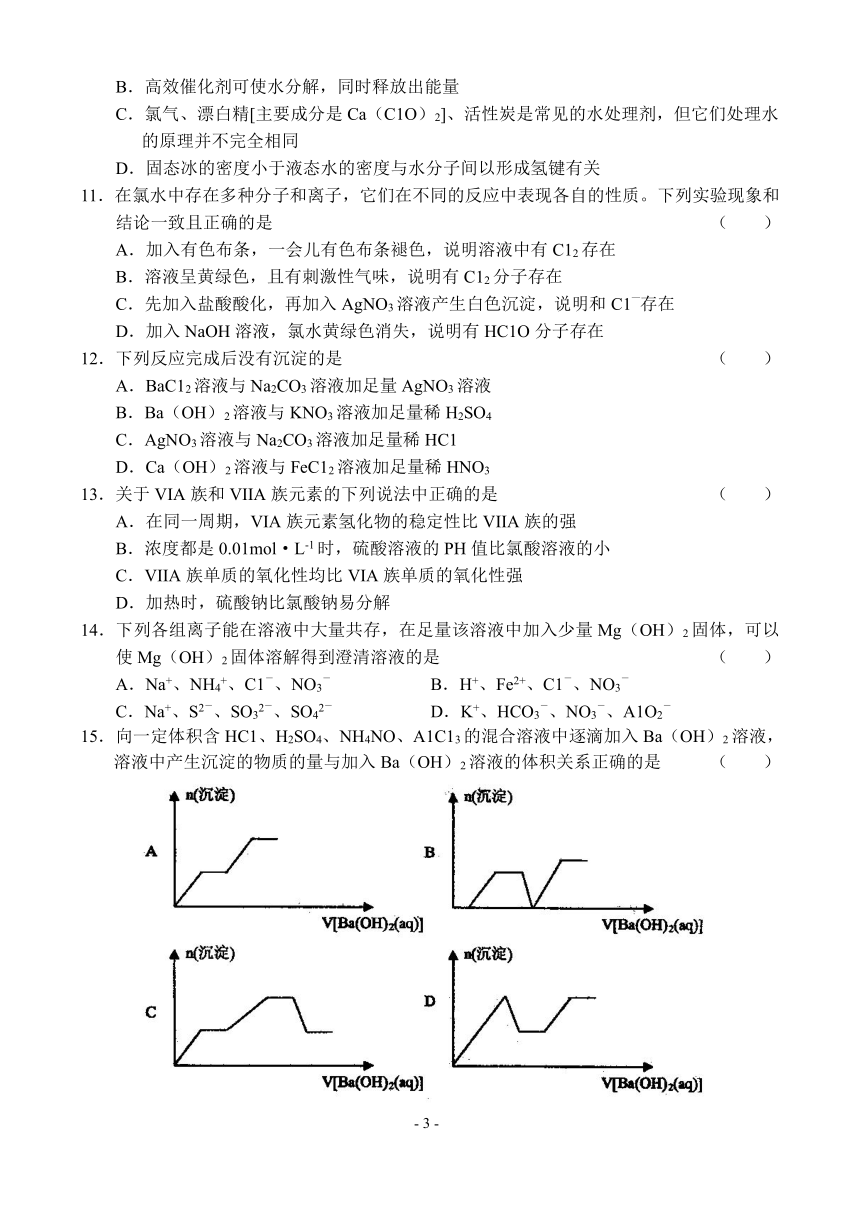

15.向一定体积含HC1、H2SO4、NH4NO、A1C13的混合溶液中逐滴加入Ba(OH) 2溶液,溶液中产生沉淀的物质的量与加入Ba(OH)2溶液的体积关系正确的是 ( )

16.对于1mol·L-1 的盐酸,下列叙述正确的是(忽略溶液混合时的体积变化) ( )

A.标准准状下22.4LHC1溶液1L水中配成溶液,即可得到1mol·L-1 的盐酸

B.1mol·L-1 的盐酸的质量分数小于3.65%

C.将1mol·L-1 的盐酸与水等质量混合后,所得盐酸的物质的量浓度大于

0.51mol·L-1

D.将1mol·L-1 的盐酸与5mol·L-1 的盐酸等质量混合后,所得盐酸的物质的量浓度为3mol·L-1

第Ⅱ卷(非选择题 共62分)

二、填空、解答题

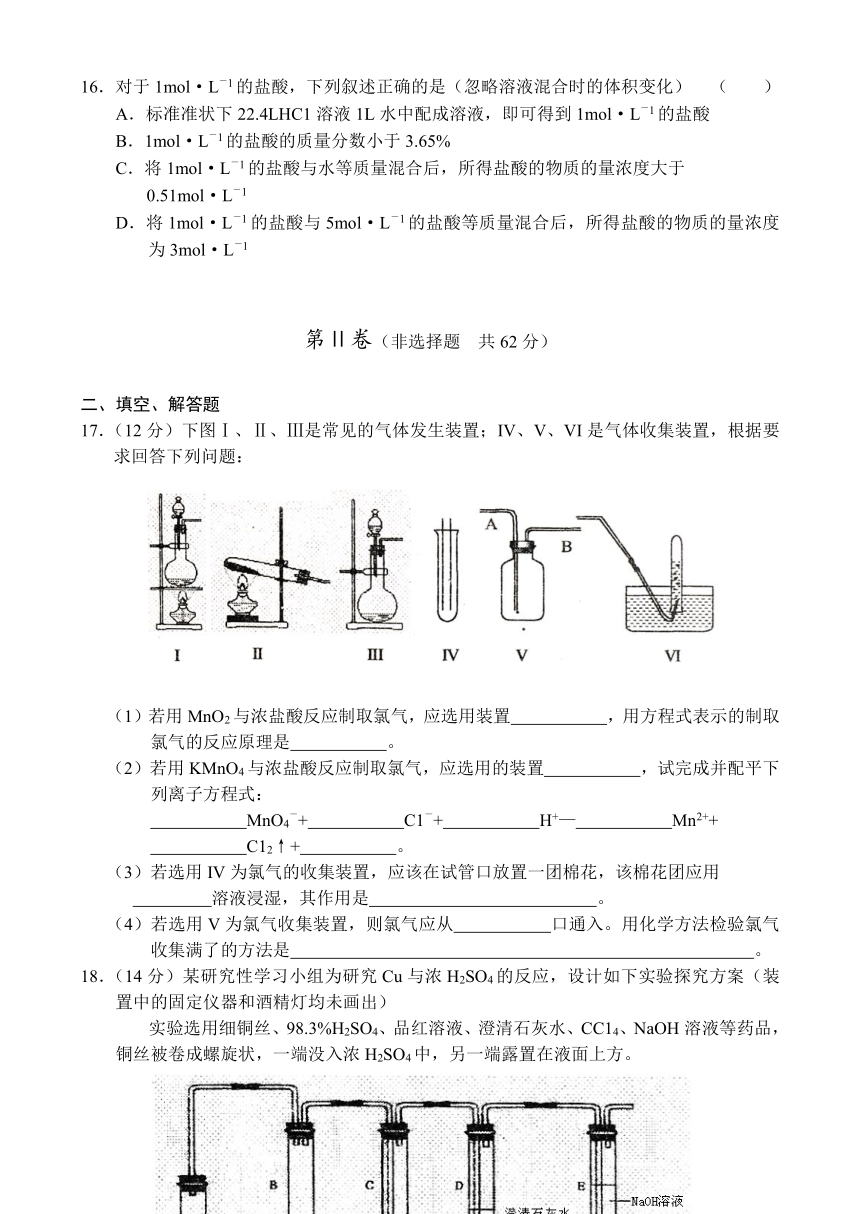

17.(12分)下图Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ是常见的气体发生装置;IV、V、VI是气体收集装置,根据要求回答下列问题:

(1)若用MnO2与浓盐酸反应制取氯气,应选用装置 ,用方程式表示的制取氯气的反应原理是 。

(2)若用KMnO4与浓盐酸反应制取氯气,应选用的装置 ,试完成并配平下列离子方程式:

MnO4-+ C1-+ H+— Mn2++

C12↑+ 。

(3)若选用IV为氯气的收集装置,应该在试管口放置一团棉花,该棉花团应用

溶液浸湿,其作用是 。

(4)若选用V为氯气收集装置,则氯气应从 口通入。用化学方法检验氯气收集满了的方法是 。

18.(14分)某研究性学习小组为研究Cu与浓H2SO4的反应,设计如下实验探究方案(装置中的固定仪器和酒精灯均未画出)

实验选用细铜丝、98.3%H2SO4、品红溶液、澄清石灰水、CC14、NaOH溶液等药品,铜丝被卷成螺旋状,一端没入浓H2SO4中,另一端露置在液面上方。

以下是该学习小组部分交流记录及后续探究实验的记录。

根据上述材料回答下列问题:

(1)A试管上方的长导管的作用是 ;D、E两支试管中CC14的作用是 。

(2)加热过程中,观察到A试管中出现大量白色烟雾,起初部分烟雾在试管上部内壁析出淡黄色固体物质,在持续加热浓硫酸(沸腾)时,淡黄色固体物质又慢慢地消失。写出淡黄色固体消失的化学反应方程式: 。

(3)对A试管中的浓H2SO4和铜丝进行加热,很快发现C试管中品红溶液褪色,但始终未见D试管中澄清石灰水出现浑浊或沉淀。学生1猜想是由于SO2溶解度较大,生成了Ca(HSO3)2的缘故。请你设计实验验证学生1的猜想

。

(4)根据上述研究,结合所学知识,你认为液面下方铜丝表面的黑色物质成分是 。(写化学式)

(5)学生2将反应后的反应液稀释后进行检验,发现溶液呈酸性,对此,学生2提出的猜想的:铜与浓硫酸反应生成的硫酸铜水解溶液呈酸性。

你的猜想是: 。

请你设计一个简单的实验以验证你的猜想:

。

19.(12分)A、B、C、D、E是原子序数依次增大的五种短周期元素。B、E同主族,它们的单质以及它们之间反应生成的化合物在常温时状态相同,形成的晶体类型也相同;A与C、D与C之间都能形成原子个数比分别为2:1和1:1的两种化合物。试解答下列有关问题:

(1)B、E单质以及它们之间反应生成的化合物熔点由高到低的顺序为

(填元素符号或化学式)。

(2)C与D形成的化合物的电子式为: 。

(3)实验室可由B、C、D组成的化合物为反应物之一制取由A、C、D组成的化合物,反应的化学方程式为: 。

(4)写出E单质与A、C、D形成的化合物的水溶液反应的离子方程式,并标出电子转移的方向和数目 。

20.现有A、B、C、D、E五种强电解质,它们在水中可电离产生下列离子(各种离子不重复)。

阳离子 H+、Na+、A13+、Ag+、Ba2+

阴离子 OH—、C1—、CO32—、NO3—、SO4—

已知:①A、B两溶液呈碱性;C、D、E溶液呈酸性。

②A溶液与E溶液反应既有气体又有沉淀产生;A溶液与C溶液反应只有气体产生(沉淀包括微溶物,下同)。

③D溶液与另外四种溶液反应都能产生沉淀;C只能与D反应产生沉淀。

试回答下列问题:

(1)将C溶液逐滴加入等体积、等物质量的浓度的A溶液中,反应后溶液中各种离子浓度由大到小的顺序为: 。

(2)写出E溶液与过量的B溶液反应的离子方程式。

。

(3)已知:NaOH(aq)+HNO3(aq)=NaNO 3(aq)+H2O(1);

△H=-aKJ·mol-1。请写出B与C提稀溶液反应的热化学方程式

。

(4)在100mL0.1mol·L-1E溶液中,逐滴加入35mL 2mol·L-1NaOH溶液,最终得到沉淀物质的量为 。

21.(12分)将3.2gCu溶于amol·L-1过量的硝酸30mL中,假设硝酸的还原产物只有NO2和NO,反应结束后,将所得溶液加水稀释至1000mL,测得c(NO3-)为0.2mol·L-1。求:

(1)稀释后溶液中氢离子的物质的量浓度为 。

(2)生成的气体中NO 2的物质的量为 ,NO的物质的量为 (用含a的关系式表示)。

(3)用NaOH溶液吸收氮的氧化物是防止NOx污染的一种方法。原理为:

2NO2+2NaOH=NaNO3+NaNO2+H2O; NO2+NO+2NaOH=2NaNO2+H2O

若生成的混合气体能被NaOH溶液完全吸收,则a的取值范围为 。

(4)氮的氧化物与氨气在一定条件下可以反应生成N2和H2O。若NO2与NO的混合气体平均组成可以表示为NOx,1体积NH3与体积的NOx刚好完全反应,则x值为 。

参考答案

一、选择题

1.D 2.C 3.D 4.B 5.D 6.C 7.C 8.B 9.C

10.B 11.B 12.D 13.B 14.A 15.B 16.C

二、填空、解答题

17.(12分)

(1)Ⅰ(1分)MnO2+4HC1(浓) MnC12+C12↑+2H2O(2分,无加热符号、气体符号扣1分)

(2)Ⅲ(1分),2MnO4- +10C1-+16H+=2Mn2++5C12↑+8H2O(2分,短线未改成等号扣1分)

(3)氢氧化钠(1分),防止氯气逸出污染空气(2分)

(4)A(1分),将湿润的淀粉KI试纸放在B口处,试纸变蓝色,证明氯气已集满(2分)。

18.(14分)

(1)冷凝、回流(1+1分)。防止倒吸(2分)。

(2)S+2H2SO4(浓) 3SO2↑+2H2O(2分,无加热符号、气体符号扣1分)

(3)取样后,向其中加入氯氧化钠溶液,观察是否有沉淀生成。(或者加热、加盐酸检验SO2气体等方法,开放题,正确即可)(2分)

(4)CuO、CuS、Cu2S(或CuO、CuS可CuO、Cu2S)(2分)

(5)铜与浓硫酸反应的实验中硫酸过量使溶液呈酸性(2分)。取稀释后的溶液适量于试管中,加入足量的铁粉,若有无色无味的气体产生,证明硫酸过量(开放题,正确即可)

19.(12分)

(1)C>SiC>Si(3分)

(2)Na+[:O:]2-Na+(1分) Na+[:O:O:]2-Na+(2分)

(3)Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH(3分,无沉淀符号扣1分)

4e-

(4)Si+2OH-+4H2O=SiO32-+2H2↑+3H2O(离子方程式2分,电子转移方向和数目1分)

20.(12分)

(1)c(Na+)>c(C1-)>c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+)>(CO 32-)

或c(Na+)>c(C1-)>c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+)(3分)

(2)2A13++3SO2-4+3Ba2++8OH=2A1O2-+3BaSO4↓+4H2O(3分)

(3)OH-(a+q)+H+(aq)=H2O(1);△H=-a KJ/mol

或(a)Ba(OH)2(aq)+2HC1(aq)=BaC12(aq)+H2O;△H=a KJ/mol

或Ba(OH)2(aq)+2HC1(aq)=BaC12(aq)+H2O;△H=-2a KJ/mol(2分,物质

聚集状态、反应热任一方面错都不给分)

(4)0.01mol(3分,无单位只给1分)

21.(12分)

(1)0.1mol·L-1(2分,无单位只给1分)

(2)(0045a-0.35)mol(2分,无单位只给1分)

(0.15-0.015a)mol(2分,无单位只给1分)

(3)8.3≤a<10(3分)(8.3(4)1.75(3分)

催化剂

爆炸

电解

1,3,5

1,3,5

材料一:小组交流滴录

学生1:加热前,无现象发生;加热后,液面下铜丝变黑,产生气泡,有细小黑色颗粒状物质从铜丝表面进入浓硫酸中,黑色物质是什么?值得探究!

学生2:我也观察到黑色颗粒状物质,后来逐渐转变为灰白色固体,我想该灰白色固体极有可能是未溶于浓硫酸CuSO4。

学生3:你们是否注意到液面以上的铜丝也发黑,而且试管上部内壁有少量淡黄色S固体凝聚,会不会液面以上的铜丝成硫发生了反应,我查资料发现:2Cu+S=Cu2 S(黑色)。

材料二:探究实验剪辑

实验1:将光亮的铜丝在酒精灯火焰上灼烧变黑,然后插入稀硫酸中,铜丝重新变得光亮,溶液呈蓝绿色;将光亮的铜丝置入加热的硫蒸气中变黑,然后插入稀硫酸中无变化。

实验2:截取浓硫酸液面上方变黑的铜丝,插入稀硫酸中无变化;将浓硫酸液面下方变黑的铜丝,插入稀硫酸、黑色明显变浅,溶液呈蓝绿色。

实验3:将溶液中的黑色颗粒状物质,经过滤、稀硫酸洗、蒸馏水洗、干燥后放入氧气流中加热,然后冷却,用电子天平称重发现质量减少10%左右。

1,3,5

△

△

..

..

..

..

..

..

PAGE

- 1 -

江西省赣州市第三中学2008届九月考试

化 学 试 题

注意事项:

1.本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷。答题前请将自己的学校、班级、姓名填写在试卷上相应的栏目内。

2.Ⅰ卷答案写在第Ⅱ卷前的答题卡上;Ⅱ卷答案直接写在试卷的相应位置上

可能用到的相对原子质量:H:1 C:12 N:14 O:16 Na:23 S:32

C1:35.5 K:39 Fe:56 Cu:64

第Ⅰ卷(选择题,共48分)

一、选择题(本大题包括16个小题,每小题3分,共48分,每小题只有一个正确选项符合题意)

1.2007年9月1日,经国务院批准,国家发改委、中宣部等十七个部委在人民大会堂举行“节能减排全民行动”启动仪式,要求在全国范围内形成全民节能减排氛围。下列有关做法不符合这一要求的是 ( )

A.将煤液化、气化,提高燃料的燃烧效率

B.在汽车上安装汽车尾气催化转化装置,使之发生如下反应:2CO+2NO 2CO2+N2

C.在大力推广乙醇汽油的同时,研究开发太阳能汽车和氢燃料电池汽车

D.在水力发电、火力发电、核能发电和风力发电中,要大力发展火力发电

2.2005年,我国考古工作取得了七项重大成果,13C、15N应用于考古研究名列第七。下列

对13C、15N的有关叙述中正确的是 ( )

A.13C与15N互为同位素

B.13C、15N原子中质子数不等,中子数相等

C.13C与15N的质量比约为13:15

D.13C与12C、14N与15N的化学性质不同,因而才有可用于考古研究的特殊用途

3.作为新世纪的年轻公民都应具有一定的化学科学素养,否则,在工作和生活中就可能闹

笑话。下列有关媒体的报道与化学知识不相违背的是 ( )

A.这种人工皂不含任何化学物质

B.该科研人员发明了一种特殊催化剂,可以使水变为汽油

C.有关部门利用明矾对饮用水进行消毒杀菌,从而解决了灾民饮水难的问题

D.该科研机构发明了一种用植物秸秆生产乙醇的新工艺

4.2006年夏秋,我国长江流域出现了罕见的长期干旱天气,有关部门选择适宜的条件和方法,向大气中发射催雨剂,其主要成份是干冰、液氮或碘化银等。下列有关叙述不正确的是 ( )

A.干冰和液氮的晶体都是分子晶体

B.干冰和液氮的分子中都有非极性共价键

C.干冰和液氮催雨的原理相同

D.碘化银微粒在冷云中产生冰晶,起到催雨作用

5.化学与工农业生产、环境保护、日常生活等方面有广泛联系,下列叙述正确的是( )

A.将草木灰和硫铵混合使用,相当于施用了氮和钾的复合肥料,肥效更高

B.铝制容器不能长期盛装酸性或碱性食品,但可用于长期腌制食品

C.氟里昂(CC12F2)或NOx都可以破坏自氧层,从而导致“温室效应”

D.大量使用含磷洗涤剂,可导致水体富营养化

6.下列分子中属于含有极性键的非极性分子,且分子中各原子最外层都满足8电子稳定结构的是 ( )

A.CH4 B.PC13 C.SiC14 D.XeF4

7.我国古代四大发明中的黑火药为硝酸钾、硫横和木炭的混合物,黑火药发生爆炸的反应

式为:2KNO3+S+3C K2S+N2↑+3CO2↑,下列有关叙述中正确的是 ( )

A.在黑火药爆炸的反应中,硝酸钾为氧化剂,硫磺和木碳为还原剂

B.在黑火药爆炸的反应中,当有1molKNO3反应时,转移电子的总物质的量为5mol

C.三种反应物可以形成三种不同类型的晶体,三种生成物可以形成两种不同类型的晶

体

D.在K2S晶体中,K+与S2—电子层结构相同,但K+半径大于S2—半径

8.下列叙述中正确的是 ( )

A.58.5克氯化钠晶体中约含6.02×1023个NaC1分子

B.在含6.02×1023个硅原子的二氧化硅晶体中含有4×6.02×1023个Si—O键

C.6.02×1023个甲基正离子(CH3+)所含的电子数为9×6.02×1023个

D.若N等于0.012kg12C所含的碳原子数,那么N也等于44克干冰(12C18O2)所含的二氧化碳分子数

9.化学用语是学习化学的工具和基础。下列有关化这用语的使用正确的是 ( )

A.用食醋除去水壶内的水垢:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2 O

B.纯碱溶液呈碱性的原因是:CO32—+2H2O H2CO3+2OH—

C.用铁作阳极,电解饱和食盐水的离子方程式:Fe+2H2O Fe(OH) 2+H2↑

D.表示氢气燃烧热的热化学方程式为:2H2(g)+O2(g)=2H2O(1);

△H=-571.6KJ·mol-1

10.《光明日报》报道,我国首个以海水为能源的空调示范项目2005年在华电青岛发电有限公司已获得成功。2005年11月吉林石化公司双苯厂苯胺装置化单元发生着火爆炸,引起松花江大面积的水污染,居民的饮用水一度处于紧张状态。下列关于水的说法中错误的是 ( )

A.用膜分离的方法可以使海水淡化

B.高效催化剂可使水分解,同时释放出能量

C.氯气、漂白精[主要成分是Ca(C1O)2]、活性炭是常见的水处理剂,但它们处理水

的原理并不完全相同

D.固态冰的密度小于液态水的密度与水分子间以形成氢键有关

11.在氯水中存在多种分子和离子,它们在不同的反应中表现各自的性质。下列实验现象和结论一致且正确的是 ( )

A.加入有色布条,一会儿有色布条褪色,说明溶液中有C12存在

B.溶液呈黄绿色,且有刺激性气味,说明有C12分子存在

C.先加入盐酸酸化,再加入AgNO3溶液产生白色沉淀,说明和C1—存在

D.加入NaOH溶液,氯水黄绿色消失,说明有HC1O分子存在

12.下列反应完成后没有沉淀的是 ( )

A.BaC12溶液与Na2CO3溶液加足量AgNO 3溶液

B.Ba(OH)2溶液与KNO3溶液加足量稀H2SO4

C.AgNO3溶液与Na2CO3溶液加足量稀HC1

D.Ca(OH) 2溶液与FeC12溶液加足量稀HNO3

13.关于VIA族和VIIA族元素的下列说法中正确的是 ( )

A.在同一周期,VIA族元素氢化物的稳定性比VIIA族的强

B.浓度都是0.01mol·L-1时,硫酸溶液的PH值比氯酸溶液的小

C.VIIA族单质的氧化性均比VIA族单质的氧化性强

D.加热时,硫酸钠比氯酸钠易分解

14.下列各组离子能在溶液中大量共存,在足量该溶液中加入少量Mg(OH)2固体,可以使Mg(OH)2固体溶解得到澄清溶液的是 ( )

A.Na+、NH4+、C1-、NO3- B.H+、Fe2+、C1-、NO3-

C.Na+、S2-、SO32-、SO42- D.K+、HCO3-、NO3-、A1O2-

15.向一定体积含HC1、H2SO4、NH4NO、A1C13的混合溶液中逐滴加入Ba(OH) 2溶液,溶液中产生沉淀的物质的量与加入Ba(OH)2溶液的体积关系正确的是 ( )

16.对于1mol·L-1 的盐酸,下列叙述正确的是(忽略溶液混合时的体积变化) ( )

A.标准准状下22.4LHC1溶液1L水中配成溶液,即可得到1mol·L-1 的盐酸

B.1mol·L-1 的盐酸的质量分数小于3.65%

C.将1mol·L-1 的盐酸与水等质量混合后,所得盐酸的物质的量浓度大于

0.51mol·L-1

D.将1mol·L-1 的盐酸与5mol·L-1 的盐酸等质量混合后,所得盐酸的物质的量浓度为3mol·L-1

第Ⅱ卷(非选择题 共62分)

二、填空、解答题

17.(12分)下图Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ是常见的气体发生装置;IV、V、VI是气体收集装置,根据要求回答下列问题:

(1)若用MnO2与浓盐酸反应制取氯气,应选用装置 ,用方程式表示的制取氯气的反应原理是 。

(2)若用KMnO4与浓盐酸反应制取氯气,应选用的装置 ,试完成并配平下列离子方程式:

MnO4-+ C1-+ H+— Mn2++

C12↑+ 。

(3)若选用IV为氯气的收集装置,应该在试管口放置一团棉花,该棉花团应用

溶液浸湿,其作用是 。

(4)若选用V为氯气收集装置,则氯气应从 口通入。用化学方法检验氯气收集满了的方法是 。

18.(14分)某研究性学习小组为研究Cu与浓H2SO4的反应,设计如下实验探究方案(装置中的固定仪器和酒精灯均未画出)

实验选用细铜丝、98.3%H2SO4、品红溶液、澄清石灰水、CC14、NaOH溶液等药品,铜丝被卷成螺旋状,一端没入浓H2SO4中,另一端露置在液面上方。

以下是该学习小组部分交流记录及后续探究实验的记录。

根据上述材料回答下列问题:

(1)A试管上方的长导管的作用是 ;D、E两支试管中CC14的作用是 。

(2)加热过程中,观察到A试管中出现大量白色烟雾,起初部分烟雾在试管上部内壁析出淡黄色固体物质,在持续加热浓硫酸(沸腾)时,淡黄色固体物质又慢慢地消失。写出淡黄色固体消失的化学反应方程式: 。

(3)对A试管中的浓H2SO4和铜丝进行加热,很快发现C试管中品红溶液褪色,但始终未见D试管中澄清石灰水出现浑浊或沉淀。学生1猜想是由于SO2溶解度较大,生成了Ca(HSO3)2的缘故。请你设计实验验证学生1的猜想

。

(4)根据上述研究,结合所学知识,你认为液面下方铜丝表面的黑色物质成分是 。(写化学式)

(5)学生2将反应后的反应液稀释后进行检验,发现溶液呈酸性,对此,学生2提出的猜想的:铜与浓硫酸反应生成的硫酸铜水解溶液呈酸性。

你的猜想是: 。

请你设计一个简单的实验以验证你的猜想:

。

19.(12分)A、B、C、D、E是原子序数依次增大的五种短周期元素。B、E同主族,它们的单质以及它们之间反应生成的化合物在常温时状态相同,形成的晶体类型也相同;A与C、D与C之间都能形成原子个数比分别为2:1和1:1的两种化合物。试解答下列有关问题:

(1)B、E单质以及它们之间反应生成的化合物熔点由高到低的顺序为

(填元素符号或化学式)。

(2)C与D形成的化合物的电子式为: 。

(3)实验室可由B、C、D组成的化合物为反应物之一制取由A、C、D组成的化合物,反应的化学方程式为: 。

(4)写出E单质与A、C、D形成的化合物的水溶液反应的离子方程式,并标出电子转移的方向和数目 。

20.现有A、B、C、D、E五种强电解质,它们在水中可电离产生下列离子(各种离子不重复)。

阳离子 H+、Na+、A13+、Ag+、Ba2+

阴离子 OH—、C1—、CO32—、NO3—、SO4—

已知:①A、B两溶液呈碱性;C、D、E溶液呈酸性。

②A溶液与E溶液反应既有气体又有沉淀产生;A溶液与C溶液反应只有气体产生(沉淀包括微溶物,下同)。

③D溶液与另外四种溶液反应都能产生沉淀;C只能与D反应产生沉淀。

试回答下列问题:

(1)将C溶液逐滴加入等体积、等物质量的浓度的A溶液中,反应后溶液中各种离子浓度由大到小的顺序为: 。

(2)写出E溶液与过量的B溶液反应的离子方程式。

。

(3)已知:NaOH(aq)+HNO3(aq)=NaNO 3(aq)+H2O(1);

△H=-aKJ·mol-1。请写出B与C提稀溶液反应的热化学方程式

。

(4)在100mL0.1mol·L-1E溶液中,逐滴加入35mL 2mol·L-1NaOH溶液,最终得到沉淀物质的量为 。

21.(12分)将3.2gCu溶于amol·L-1过量的硝酸30mL中,假设硝酸的还原产物只有NO2和NO,反应结束后,将所得溶液加水稀释至1000mL,测得c(NO3-)为0.2mol·L-1。求:

(1)稀释后溶液中氢离子的物质的量浓度为 。

(2)生成的气体中NO 2的物质的量为 ,NO的物质的量为 (用含a的关系式表示)。

(3)用NaOH溶液吸收氮的氧化物是防止NOx污染的一种方法。原理为:

2NO2+2NaOH=NaNO3+NaNO2+H2O; NO2+NO+2NaOH=2NaNO2+H2O

若生成的混合气体能被NaOH溶液完全吸收,则a的取值范围为 。

(4)氮的氧化物与氨气在一定条件下可以反应生成N2和H2O。若NO2与NO的混合气体平均组成可以表示为NOx,1体积NH3与体积的NOx刚好完全反应,则x值为 。

参考答案

一、选择题

1.D 2.C 3.D 4.B 5.D 6.C 7.C 8.B 9.C

10.B 11.B 12.D 13.B 14.A 15.B 16.C

二、填空、解答题

17.(12分)

(1)Ⅰ(1分)MnO2+4HC1(浓) MnC12+C12↑+2H2O(2分,无加热符号、气体符号扣1分)

(2)Ⅲ(1分),2MnO4- +10C1-+16H+=2Mn2++5C12↑+8H2O(2分,短线未改成等号扣1分)

(3)氢氧化钠(1分),防止氯气逸出污染空气(2分)

(4)A(1分),将湿润的淀粉KI试纸放在B口处,试纸变蓝色,证明氯气已集满(2分)。

18.(14分)

(1)冷凝、回流(1+1分)。防止倒吸(2分)。

(2)S+2H2SO4(浓) 3SO2↑+2H2O(2分,无加热符号、气体符号扣1分)

(3)取样后,向其中加入氯氧化钠溶液,观察是否有沉淀生成。(或者加热、加盐酸检验SO2气体等方法,开放题,正确即可)(2分)

(4)CuO、CuS、Cu2S(或CuO、CuS可CuO、Cu2S)(2分)

(5)铜与浓硫酸反应的实验中硫酸过量使溶液呈酸性(2分)。取稀释后的溶液适量于试管中,加入足量的铁粉,若有无色无味的气体产生,证明硫酸过量(开放题,正确即可)

19.(12分)

(1)C>SiC>Si(3分)

(2)Na+[:O:]2-Na+(1分) Na+[:O:O:]2-Na+(2分)

(3)Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH(3分,无沉淀符号扣1分)

4e-

(4)Si+2OH-+4H2O=SiO32-+2H2↑+3H2O(离子方程式2分,电子转移方向和数目1分)

20.(12分)

(1)c(Na+)>c(C1-)>c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+)>(CO 32-)

或c(Na+)>c(C1-)>c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+)(3分)

(2)2A13++3SO2-4+3Ba2++8OH=2A1O2-+3BaSO4↓+4H2O(3分)

(3)OH-(a+q)+H+(aq)=H2O(1);△H=-a KJ/mol

或(a)Ba(OH)2(aq)+2HC1(aq)=BaC12(aq)+H2O;△H=a KJ/mol

或Ba(OH)2(aq)+2HC1(aq)=BaC12(aq)+H2O;△H=-2a KJ/mol(2分,物质

聚集状态、反应热任一方面错都不给分)

(4)0.01mol(3分,无单位只给1分)

21.(12分)

(1)0.1mol·L-1(2分,无单位只给1分)

(2)(0045a-0.35)mol(2分,无单位只给1分)

(0.15-0.015a)mol(2分,无单位只给1分)

(3)8.3≤a<10(3分)(8.3

催化剂

爆炸

电解

1,3,5

1,3,5

材料一:小组交流滴录

学生1:加热前,无现象发生;加热后,液面下铜丝变黑,产生气泡,有细小黑色颗粒状物质从铜丝表面进入浓硫酸中,黑色物质是什么?值得探究!

学生2:我也观察到黑色颗粒状物质,后来逐渐转变为灰白色固体,我想该灰白色固体极有可能是未溶于浓硫酸CuSO4。

学生3:你们是否注意到液面以上的铜丝也发黑,而且试管上部内壁有少量淡黄色S固体凝聚,会不会液面以上的铜丝成硫发生了反应,我查资料发现:2Cu+S=Cu2 S(黑色)。

材料二:探究实验剪辑

实验1:将光亮的铜丝在酒精灯火焰上灼烧变黑,然后插入稀硫酸中,铜丝重新变得光亮,溶液呈蓝绿色;将光亮的铜丝置入加热的硫蒸气中变黑,然后插入稀硫酸中无变化。

实验2:截取浓硫酸液面上方变黑的铜丝,插入稀硫酸中无变化;将浓硫酸液面下方变黑的铜丝,插入稀硫酸、黑色明显变浅,溶液呈蓝绿色。

实验3:将溶液中的黑色颗粒状物质,经过滤、稀硫酸洗、蒸馏水洗、干燥后放入氧气流中加热,然后冷却,用电子天平称重发现质量减少10%左右。

1,3,5

△

△

..

..

..

..

..

..

PAGE

- 1 -

同课章节目录