第5课《捅马蜂窝》课件(32张PPT)

图片预览

文档简介

捅马蜂窝

缠

绑

纠

捣

甸

仇

疙

粘

痊

瘩

纠缠 复仇 沉甸甸 捅马蜂窝

捣毁 痊愈 粘上去 惊魂稍定

自探提示

1.文章按照什么顺序,讲述了一件什么样的事情?

2.为什么说爷爷的后院是鸟儿、蝶儿、虫儿们生存和嬉戏的乐土,也是“我”儿时的乐园?写爷爷奶奶的对话有什么作用?

4.在“我”捅马蜂窝的前后过程中,心理 发生了怎样的变化,自由读文,画出描写作者感情变化的句子,写批注。

解疑合探

1.为什么说爷爷的后院是鸟儿、蝶儿、虫儿们生存和嬉戏的乐土,也是“我”儿时的乐园?写爷爷奶奶的对话有什么作用?

2.在“我”捅马蜂窝的前后过程中,心理 发生了怎样的变化,自由读文,画出描写作者感情变化的句子,写批注。

课文写了一件什么事?

预设:活泼好动、好奇心极强的“我”不顾爷爷的反对捅了马蜂窝,结果遭到马蜂的反击,差点儿丢了性命,通过这件事,“我”对马蜂有了新的认识,并获得了人生的启迪——再不做一件伤害旁人的事情。

回忆课文内容,这篇文章主要讲了一件什么事?

二、牵出情线,初步感悟。(5—6分钟)

(一)在“我”捅马蜂窝的前后过程中,心理发生了怎样的变化,自由读文,画出描写作者感情变化的句子,写批注。

(二)指名读作者感情变化的句子。

(三)说一说作者的情感变化。

预设板书:好奇、胆怯、愧疚、期望

预设:你们看,作者从一件捅马蜂窝的事情中,有这么多心情的体验,我们先来看看他首先出现的“好奇”。

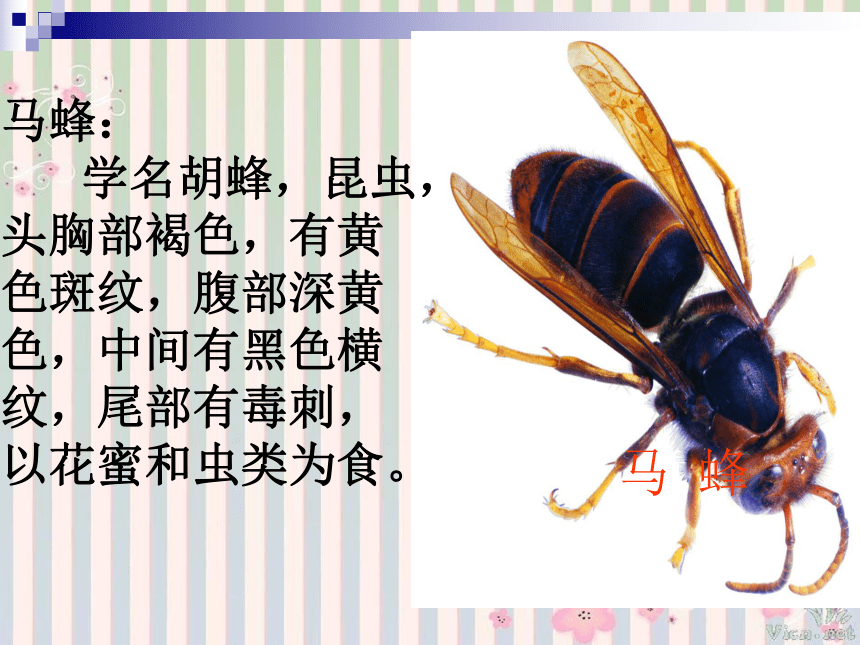

马蜂:

学名胡蜂,昆虫,头胸部褐色,有黄色斑纹,腹部深黄色,中间有黑色横纹,尾部有毒刺,以花蜜和虫类为食。

马 蜂

冯骥才: 天津人当代作家。 主要作品《珍珠鸟》、《义和拳》、 《铺花的岐路》、《神 鞭》。

想一想这篇文章写了一件什么故事?先写了什么?再写了什么?

默读全文,思考:

第一部分(1-8):写“我”捅马蜂窝的原因、经过和结果。 原因:奶奶的叨念和好奇心。 经过:“我”去捅马蜂窝,妹妹由于害怕忘了事先的约定,把“我”关 在门外,我被蜂蜇了。 结果:“我”被马蜂蜇病了,并且因害怕马蜂而不敢去后院了。 第二部分(9-19):写“我”听了爷爷的述说,后悔自己捅马蜂窝,盼望马蜂 重返檐下筑巢的心情。 第三部分(20):写捅马蜂窝的启示——再不做任何伤害旁人的事。 3.用各段内容归并概括全文内容的方法,简述课文主要内容。 明确:这是作者少年时代的故事。它真实而生动地描述了自己成长道路上的一次冒失行动:活泼好动、好奇心极强的“我”不顾爷爷的反对捅了马蜂窝,结果遭到马蜂的反击,差点儿丢了性命。通过这件事,“我”对马蜂有了新的认识,并获得了人生的启迪——要关爱生命,不做任何伤害旁人的事情。 文章描写细致,充满情趣,表现了孩子幼稚、好奇的心理,以及淘气、单纯、勇于反省的特点出于好奇心。

为什么说爷爷的后院是鸟儿、蝶儿、虫儿们生存和嬉戏的乐土,也是“我”儿时的乐园?写爷爷奶奶的对话有什么作用?(引导学生找出描写马蜂窝的句子,理解环境描写的作用,体会“我”对马蜂窝观察的仔细。) (1)略显荒芜却又不乏生机的自然环境既给了马蜂生存和活动的机会,也滋养了一个活泼好动、顽皮莽撞的“我”,为故事情节的展开作了有力的铺垫。 (2)奶奶的抱怨是激起“我”捅马蜂窝的原因,爷爷的警告则撩拨了“我”的好奇心,推动了情节的发展。

作者是怎样把捅马蜂窝的情景写得紧张而扣人心弦的?(引导学生抓住重点句子及关键词语体会,理解细节描写对于生动形象地展示情境的作用。) (1)“我脱下褂子蒙住头顶,用上衣的前襟遮盖下半张脸,只露一双眼。” 包裹得这么严实,表达出“我”既想捅马蜂窝,又有些害怕的孩童心理。 (2)“只听‘嗵’,一个沉甸甸的东西掉下来,跟着一团黄色的飞虫腾空而起,我扔掉竿子往小门那边跑。” “嗵”写其声,“沉甸甸”写其沉重。“一团黄色的飞虫”用“团”来形容,只见黄色,看不见马蜂的个体了,写蜂群聚集之多,“腾空而起”写蜂群受惊后猛然逃出的可怕情景。 (3)“我一回头,只见一只马蜂径直而凶猛地朝我扑来,好像一架燃料耗尽、决心相撞的战斗机。” “径直而凶猛”、“扑来”写出了马蜂不顾一切的气势。又用了一个比喻“好像一架燃料耗尽、决心相撞的战斗机” , 比喻生动、形象、新奇,写出了马蜂与战斗机的相似点,二者都有翅膀,都能快速飞行,都有嗡嗡的响声,都能进行凶猛的进攻。突出了马蜂复仇时的那种高速度,那种追击人时的凶猛,那种拼死一

搏、决不后退的气势。 3.与爷爷的对话描写有什么作用? 爷爷的讲述让我知道,那仰面朝天躺在地上的一只马蜂,就是因蛰“我” 而死的。爷爷说的“你毁了它的家,它当然不肯饶你。它要拼命的。”那句话,让“我”对小小马蜂有了新的认识。也让“我”带着一种罪孽感等待马蜂的归来。推动了情节的进一步发展。 4.捅了马蜂窝之后,“我”对马蜂有什么新的看法?为什么会产生这样的看法?(1)“我”认为马蜂不再只是一只令我好奇的小昆虫,而是会“与毁坏它们生活的人拼出一死”的英雄;马蜂虽然是一只小虫,但“竟有这样的激情和勇气”;为了捍卫自己的家园,它能够视死如归,直至壮烈牺牲。“我”敬重它,也为自己的冒失行为而后悔、内疚,希望马蜂能重回家园,弥补自己的过失。 (2)“我”产生这样的看法,一方面是“我”自己切身的感受,在捅了马蜂窝之后,一只“不顾一切而拼死的”的马蜂狠狠地蜇了我。另一方面是爷爷的讲述。爷爷告诉“我”,那仰面朝天躺在地上的一只马蜂,就是因蜇“我”而死的。爷爷说的“你毁了它的家,它当然不肯饶你。它要拼命的”那句话,让“我”对小小马蜂有了新的认识。

本文围绕捅马蜂窝,“我”的心理和情感经历了怎样的变化? 好奇渴望——胆怯迟疑——浑然不顾——心悸害怕——吃惊、赞叹——懊悔、自责和盼望马蜂归来的心理流程。 围绕捅马蜂窝而产生的“我”的心理和情感的变化,像一条红线贯穿情节的始终,牵动着故事的发展,揭示出文章的主旨,表现了“我”的成熟和长大。 6.面对这死去的小飞虫,为什么有一种罪孽感沉重地压在“我”的心上? 听了爷爷说的话,了解马蜂的特性:你不惹它,它不蜇你。但一旦你毁了它的家,它会不惜生命与你拼个一死。 现在“我”毁了它们的生活,使它们成了一群无家可归的小生灵,所以“我”就有了一种沉重的“罪孽感”。

互不侵犯,互不干扰,和谐美好的生活环境

“真该死,屋子连透透气也不能,哪天请人来把这马蜂窝捅下来!”奶奶总为这个马蜂窝生气。

“不行,要蜇死人的!”爷爷说。

“怎么不行?头上蒙块布,拿竹竿一捅就下来。”奶奶反驳道。

“捅不得,捅不得。”爷爷说。

1.给爷爷奶奶的生活带来不便。

2.奶奶想捅马蜂窝,爷爷反对。

3.知道了捅马蜂窝的方法。

读读下面两个句子,比较哪个写得更好?为什么?

●我一回头,只见一只马蜂朝我扑来。

●我一回头,只见一只马蜂径直而凶猛地朝我扑来,好像一架燃料耗尽、决心相撞的战斗机。

(比喻句的应用) 作用:比喻突出了马蜂复仇时的高速度,追击人时的凶猛,更突出了马蜂那种拼死一搏、决不后退的气势。

你感觉马蜂成了什么?(生:英雄)? 师:让我们带着对英雄的敬佩之情再读这段话。? 师:这是无数马蜂中的一只,千千万万的马蜂都和它一样在拼命保卫着自己的家园。让我们再看一看它们誓死保卫的家园,当初是怎样的?(再读描写窝的句子)? 师:它们在飞来飞去的,忙些什么呢?(生:??)? 师:它们忙着建设自己的家园,它们那曾经像大莲蓬一样美丽的家园,而现在却变成了什么样了呢?(再读被捅后马蜂窝的样子的句子)? 你的心情现在怎样?? (生:伤心??后悔?难过??)请带着这种伤心之情再读。 师:是啊,那曾经最壮观的马蜂窝,而现在却干枯了。那曾经飞来飞去忙碌的马蜂,而现在却散落一地,那曾经勇武的大马蜂,而现在却一动不动躺在那里。看到这一幕幕场景,作者怎能不愧疚呢?作者多么希望那些马蜂再回来啊!请带着期待之情读相关段落。? 出示:?那一窝马蜂呢,无家可归的一群呢,它们还会不会回来重建家园? ?

四、拓展延伸? 播放人与自然和谐相处的画面。? ? 师:世间万物与人类一样平等,共同组成一个和谐温馨的世界,如果人类高高在上,打破这种平衡与和谐,受伤害的最终是人类自己。人与人也是同样的道理,只有坦城相待,相互尊重,和睦共处,才能构建和谐社会。? 师:让我们从捅马蜂窝的故事里走出来,让我们也想想自己的童年,也许我们没捅过马蜂窝,但我们可能爬树捉过知了,下河摸过鱼儿,趴在地上捏过蚂蚱,数过蚂蚁;我们可能玩过过家家,跳过田字格,甚至为了一只粗陋的玩具打得不可开交;我们还可能摘过蒲公英,轻轻吹上一口,让梦想随飘散的孢子四处飞扬,还可能用野花野草编织成花冠,戴在头上,并为此自认为自己是仙女下凡??甚至也许由于我们的天真幼稚,制造了一些小小的冒失给别人,也给自己带来一些小小的伤害。很多作家也写过这类童年往事的文章。让我们在经典美文的引领下,去品味那些难忘的童年往事吧!

我脱下褂子蒙住头顶,用上

衣的前襟遮盖下半张脸,只露

一双眼,又把两根竹竿接绑起

来,作为捣毁马蜂窝的武器。

我和妹妹约定,她躲在门里,

把住关口,待我捅下马蜂窝,

赶紧开门放我进来,然后把

门关住。

考虑周全 准备充分

恐惧 紧张 扣人心弦

只听“嗵”,一个沉甸甸的东西掉下来,跟着一团黄色的飞虫腾空而起,我扔掉竿子往小门那边跑。

只听“嗵”,一个沉甸甸的东西掉下来,跟着一团黄色的飞虫腾空而起,我扔掉竿子往小门那边跑。

我一回头,只见一只马蜂径直而凶猛地朝我扑来,好像一架燃料耗尽、决心相撞的战斗机。

我一回头,只见一只马蜂径直而凶猛地朝我扑来,好像一架燃料耗尽、决心相撞的战斗机。

“这就是蜇你的那只马蜂。马蜂就是这样,你不惹它,它不蜇你。它要是蜇了你,自己也就死了。”

“这就是蜇你的那只马蜂。马蜂就是这样,你不惹它,它不蜇你。它要是蜇了你,自己也就死了。”

为保卫家园宁愿牺牲自己的生命

面对这死去的小虫,“我”为什么会有一种罪孽感?

再也不做伤害别人的事了!

读读下面两个句子,比较哪个写得更好?为什么?

●我一回头,只见一只马蜂朝我扑来,好像一架战斗机。

●我一回头,只见一只马蜂径直而凶猛地朝我扑来,好像一架燃料耗尽、决心相撞的战斗机。(比喻句的应用)

作用:比喻突出了马蜂复仇时的高速度,追击人时的凶猛,更突出了马蜂那种拼死一搏、决不后退的气势。

结语:动画片《狮子王》中的一段台词 小狮子:我以为国王是可以随心所欲的。 狮子王:你错了,作为国王我们也不能随心所欲。 小狮子:不能吗? 狮子王:辛巴,所有的生命都有它存在的价值。作为国王,你不仅要去了解所有的生命,而且要去尊重所有的生命。包括爬行的蚂蚁和跳跃的羚羊。 小狮子:爸爸,我们不是吃羚羊吗? 狮子王:我来告诉你,我们死后势必会变成草,而羚羊是吃草的,所以,在这个生命圈里,我们是相互关联的。

忆一忆 写一写

写一件你儿时的趣事,并能从中受到启发教育。

缠

绑

纠

捣

甸

仇

疙

粘

痊

瘩

纠缠 复仇 沉甸甸 捅马蜂窝

捣毁 痊愈 粘上去 惊魂稍定

自探提示

1.文章按照什么顺序,讲述了一件什么样的事情?

2.为什么说爷爷的后院是鸟儿、蝶儿、虫儿们生存和嬉戏的乐土,也是“我”儿时的乐园?写爷爷奶奶的对话有什么作用?

4.在“我”捅马蜂窝的前后过程中,心理 发生了怎样的变化,自由读文,画出描写作者感情变化的句子,写批注。

解疑合探

1.为什么说爷爷的后院是鸟儿、蝶儿、虫儿们生存和嬉戏的乐土,也是“我”儿时的乐园?写爷爷奶奶的对话有什么作用?

2.在“我”捅马蜂窝的前后过程中,心理 发生了怎样的变化,自由读文,画出描写作者感情变化的句子,写批注。

课文写了一件什么事?

预设:活泼好动、好奇心极强的“我”不顾爷爷的反对捅了马蜂窝,结果遭到马蜂的反击,差点儿丢了性命,通过这件事,“我”对马蜂有了新的认识,并获得了人生的启迪——再不做一件伤害旁人的事情。

回忆课文内容,这篇文章主要讲了一件什么事?

二、牵出情线,初步感悟。(5—6分钟)

(一)在“我”捅马蜂窝的前后过程中,心理发生了怎样的变化,自由读文,画出描写作者感情变化的句子,写批注。

(二)指名读作者感情变化的句子。

(三)说一说作者的情感变化。

预设板书:好奇、胆怯、愧疚、期望

预设:你们看,作者从一件捅马蜂窝的事情中,有这么多心情的体验,我们先来看看他首先出现的“好奇”。

马蜂:

学名胡蜂,昆虫,头胸部褐色,有黄色斑纹,腹部深黄色,中间有黑色横纹,尾部有毒刺,以花蜜和虫类为食。

马 蜂

冯骥才: 天津人当代作家。 主要作品《珍珠鸟》、《义和拳》、 《铺花的岐路》、《神 鞭》。

想一想这篇文章写了一件什么故事?先写了什么?再写了什么?

默读全文,思考:

第一部分(1-8):写“我”捅马蜂窝的原因、经过和结果。 原因:奶奶的叨念和好奇心。 经过:“我”去捅马蜂窝,妹妹由于害怕忘了事先的约定,把“我”关 在门外,我被蜂蜇了。 结果:“我”被马蜂蜇病了,并且因害怕马蜂而不敢去后院了。 第二部分(9-19):写“我”听了爷爷的述说,后悔自己捅马蜂窝,盼望马蜂 重返檐下筑巢的心情。 第三部分(20):写捅马蜂窝的启示——再不做任何伤害旁人的事。 3.用各段内容归并概括全文内容的方法,简述课文主要内容。 明确:这是作者少年时代的故事。它真实而生动地描述了自己成长道路上的一次冒失行动:活泼好动、好奇心极强的“我”不顾爷爷的反对捅了马蜂窝,结果遭到马蜂的反击,差点儿丢了性命。通过这件事,“我”对马蜂有了新的认识,并获得了人生的启迪——要关爱生命,不做任何伤害旁人的事情。 文章描写细致,充满情趣,表现了孩子幼稚、好奇的心理,以及淘气、单纯、勇于反省的特点出于好奇心。

为什么说爷爷的后院是鸟儿、蝶儿、虫儿们生存和嬉戏的乐土,也是“我”儿时的乐园?写爷爷奶奶的对话有什么作用?(引导学生找出描写马蜂窝的句子,理解环境描写的作用,体会“我”对马蜂窝观察的仔细。) (1)略显荒芜却又不乏生机的自然环境既给了马蜂生存和活动的机会,也滋养了一个活泼好动、顽皮莽撞的“我”,为故事情节的展开作了有力的铺垫。 (2)奶奶的抱怨是激起“我”捅马蜂窝的原因,爷爷的警告则撩拨了“我”的好奇心,推动了情节的发展。

作者是怎样把捅马蜂窝的情景写得紧张而扣人心弦的?(引导学生抓住重点句子及关键词语体会,理解细节描写对于生动形象地展示情境的作用。) (1)“我脱下褂子蒙住头顶,用上衣的前襟遮盖下半张脸,只露一双眼。” 包裹得这么严实,表达出“我”既想捅马蜂窝,又有些害怕的孩童心理。 (2)“只听‘嗵’,一个沉甸甸的东西掉下来,跟着一团黄色的飞虫腾空而起,我扔掉竿子往小门那边跑。” “嗵”写其声,“沉甸甸”写其沉重。“一团黄色的飞虫”用“团”来形容,只见黄色,看不见马蜂的个体了,写蜂群聚集之多,“腾空而起”写蜂群受惊后猛然逃出的可怕情景。 (3)“我一回头,只见一只马蜂径直而凶猛地朝我扑来,好像一架燃料耗尽、决心相撞的战斗机。” “径直而凶猛”、“扑来”写出了马蜂不顾一切的气势。又用了一个比喻“好像一架燃料耗尽、决心相撞的战斗机” , 比喻生动、形象、新奇,写出了马蜂与战斗机的相似点,二者都有翅膀,都能快速飞行,都有嗡嗡的响声,都能进行凶猛的进攻。突出了马蜂复仇时的那种高速度,那种追击人时的凶猛,那种拼死一

搏、决不后退的气势。 3.与爷爷的对话描写有什么作用? 爷爷的讲述让我知道,那仰面朝天躺在地上的一只马蜂,就是因蛰“我” 而死的。爷爷说的“你毁了它的家,它当然不肯饶你。它要拼命的。”那句话,让“我”对小小马蜂有了新的认识。也让“我”带着一种罪孽感等待马蜂的归来。推动了情节的进一步发展。 4.捅了马蜂窝之后,“我”对马蜂有什么新的看法?为什么会产生这样的看法?(1)“我”认为马蜂不再只是一只令我好奇的小昆虫,而是会“与毁坏它们生活的人拼出一死”的英雄;马蜂虽然是一只小虫,但“竟有这样的激情和勇气”;为了捍卫自己的家园,它能够视死如归,直至壮烈牺牲。“我”敬重它,也为自己的冒失行为而后悔、内疚,希望马蜂能重回家园,弥补自己的过失。 (2)“我”产生这样的看法,一方面是“我”自己切身的感受,在捅了马蜂窝之后,一只“不顾一切而拼死的”的马蜂狠狠地蜇了我。另一方面是爷爷的讲述。爷爷告诉“我”,那仰面朝天躺在地上的一只马蜂,就是因蜇“我”而死的。爷爷说的“你毁了它的家,它当然不肯饶你。它要拼命的”那句话,让“我”对小小马蜂有了新的认识。

本文围绕捅马蜂窝,“我”的心理和情感经历了怎样的变化? 好奇渴望——胆怯迟疑——浑然不顾——心悸害怕——吃惊、赞叹——懊悔、自责和盼望马蜂归来的心理流程。 围绕捅马蜂窝而产生的“我”的心理和情感的变化,像一条红线贯穿情节的始终,牵动着故事的发展,揭示出文章的主旨,表现了“我”的成熟和长大。 6.面对这死去的小飞虫,为什么有一种罪孽感沉重地压在“我”的心上? 听了爷爷说的话,了解马蜂的特性:你不惹它,它不蜇你。但一旦你毁了它的家,它会不惜生命与你拼个一死。 现在“我”毁了它们的生活,使它们成了一群无家可归的小生灵,所以“我”就有了一种沉重的“罪孽感”。

互不侵犯,互不干扰,和谐美好的生活环境

“真该死,屋子连透透气也不能,哪天请人来把这马蜂窝捅下来!”奶奶总为这个马蜂窝生气。

“不行,要蜇死人的!”爷爷说。

“怎么不行?头上蒙块布,拿竹竿一捅就下来。”奶奶反驳道。

“捅不得,捅不得。”爷爷说。

1.给爷爷奶奶的生活带来不便。

2.奶奶想捅马蜂窝,爷爷反对。

3.知道了捅马蜂窝的方法。

读读下面两个句子,比较哪个写得更好?为什么?

●我一回头,只见一只马蜂朝我扑来。

●我一回头,只见一只马蜂径直而凶猛地朝我扑来,好像一架燃料耗尽、决心相撞的战斗机。

(比喻句的应用) 作用:比喻突出了马蜂复仇时的高速度,追击人时的凶猛,更突出了马蜂那种拼死一搏、决不后退的气势。

你感觉马蜂成了什么?(生:英雄)? 师:让我们带着对英雄的敬佩之情再读这段话。? 师:这是无数马蜂中的一只,千千万万的马蜂都和它一样在拼命保卫着自己的家园。让我们再看一看它们誓死保卫的家园,当初是怎样的?(再读描写窝的句子)? 师:它们在飞来飞去的,忙些什么呢?(生:??)? 师:它们忙着建设自己的家园,它们那曾经像大莲蓬一样美丽的家园,而现在却变成了什么样了呢?(再读被捅后马蜂窝的样子的句子)? 你的心情现在怎样?? (生:伤心??后悔?难过??)请带着这种伤心之情再读。 师:是啊,那曾经最壮观的马蜂窝,而现在却干枯了。那曾经飞来飞去忙碌的马蜂,而现在却散落一地,那曾经勇武的大马蜂,而现在却一动不动躺在那里。看到这一幕幕场景,作者怎能不愧疚呢?作者多么希望那些马蜂再回来啊!请带着期待之情读相关段落。? 出示:?那一窝马蜂呢,无家可归的一群呢,它们还会不会回来重建家园? ?

四、拓展延伸? 播放人与自然和谐相处的画面。? ? 师:世间万物与人类一样平等,共同组成一个和谐温馨的世界,如果人类高高在上,打破这种平衡与和谐,受伤害的最终是人类自己。人与人也是同样的道理,只有坦城相待,相互尊重,和睦共处,才能构建和谐社会。? 师:让我们从捅马蜂窝的故事里走出来,让我们也想想自己的童年,也许我们没捅过马蜂窝,但我们可能爬树捉过知了,下河摸过鱼儿,趴在地上捏过蚂蚱,数过蚂蚁;我们可能玩过过家家,跳过田字格,甚至为了一只粗陋的玩具打得不可开交;我们还可能摘过蒲公英,轻轻吹上一口,让梦想随飘散的孢子四处飞扬,还可能用野花野草编织成花冠,戴在头上,并为此自认为自己是仙女下凡??甚至也许由于我们的天真幼稚,制造了一些小小的冒失给别人,也给自己带来一些小小的伤害。很多作家也写过这类童年往事的文章。让我们在经典美文的引领下,去品味那些难忘的童年往事吧!

我脱下褂子蒙住头顶,用上

衣的前襟遮盖下半张脸,只露

一双眼,又把两根竹竿接绑起

来,作为捣毁马蜂窝的武器。

我和妹妹约定,她躲在门里,

把住关口,待我捅下马蜂窝,

赶紧开门放我进来,然后把

门关住。

考虑周全 准备充分

恐惧 紧张 扣人心弦

只听“嗵”,一个沉甸甸的东西掉下来,跟着一团黄色的飞虫腾空而起,我扔掉竿子往小门那边跑。

只听“嗵”,一个沉甸甸的东西掉下来,跟着一团黄色的飞虫腾空而起,我扔掉竿子往小门那边跑。

我一回头,只见一只马蜂径直而凶猛地朝我扑来,好像一架燃料耗尽、决心相撞的战斗机。

我一回头,只见一只马蜂径直而凶猛地朝我扑来,好像一架燃料耗尽、决心相撞的战斗机。

“这就是蜇你的那只马蜂。马蜂就是这样,你不惹它,它不蜇你。它要是蜇了你,自己也就死了。”

“这就是蜇你的那只马蜂。马蜂就是这样,你不惹它,它不蜇你。它要是蜇了你,自己也就死了。”

为保卫家园宁愿牺牲自己的生命

面对这死去的小虫,“我”为什么会有一种罪孽感?

再也不做伤害别人的事了!

读读下面两个句子,比较哪个写得更好?为什么?

●我一回头,只见一只马蜂朝我扑来,好像一架战斗机。

●我一回头,只见一只马蜂径直而凶猛地朝我扑来,好像一架燃料耗尽、决心相撞的战斗机。(比喻句的应用)

作用:比喻突出了马蜂复仇时的高速度,追击人时的凶猛,更突出了马蜂那种拼死一搏、决不后退的气势。

结语:动画片《狮子王》中的一段台词 小狮子:我以为国王是可以随心所欲的。 狮子王:你错了,作为国王我们也不能随心所欲。 小狮子:不能吗? 狮子王:辛巴,所有的生命都有它存在的价值。作为国王,你不仅要去了解所有的生命,而且要去尊重所有的生命。包括爬行的蚂蚁和跳跃的羚羊。 小狮子:爸爸,我们不是吃羚羊吗? 狮子王:我来告诉你,我们死后势必会变成草,而羚羊是吃草的,所以,在这个生命圈里,我们是相互关联的。

忆一忆 写一写

写一件你儿时的趣事,并能从中受到启发教育。

同课章节目录