高考化学解题技巧与应试策略系列

图片预览

文档简介

高考化学解题技巧与应试策略系列1-36

第一部分:知识篇

策略 1 化学基本概念的分析与判断

金点子:

化学基本概念较多,许多相近相似的概念容易混淆,且考查时试题的灵活性较大。如何把握其实质,认识其规律及应用?主要在于要抓住问题的实质,掌握其分类方法及金属、非金属、酸、碱、盐、氧化物的相互关系和转化规律,是解决这类问题的基础。

经典题:

例题1 :(2001年全国高考)下列过程中,不涉及化学变化的是 ( )

A.甘油加水作护肤剂 B.用明矾净化水

C.烹鱼时加入少量的料酒和食醋可减少腥味,增加香味

D.烧菜用过的铁锅,经放置常出现红棕色斑迹

方法:从有无新物质生成,对题中选项分别进行分析。

捷径:充分利用物质的物理性质和化学性质,对四种物质的应用及现象进行剖析知:甘油用作护肤剂是利用了甘油的吸水性,不涉及化学变化。明矾净化水,是利用了Al3+水解产生的Al(OH)3胶体的吸附作用;烹鱼时加入少量的料酒和食醋可减少腥味,增加香味,是两者部分发生了酯化反应之故;烧菜用过的铁锅,经放置出现红棕色斑迹,属铁的吸氧腐蚀。此三者均为化学变化。故选A。

总结:对物质性质进行分析,从而找出有无新物质生成,是解答此类试题的关键。

例题2 :(1996年上海高考)下列电子式书写错误的是 ( ).

方法:从化合物(离子化合物、共价化合物)—→原子的电子式—→得失电子—→化合物或原子团电子式,对题中选项逐一分析的。

捷径:根据上述方法,分析CO2分子中电子总数少于原子中的电子总数,故A选项错。B项中N与N之间为三键,且等于原子的电子总数,故B正确。C有一个负电荷,为从外界得到一个电子,正确。D为离子化合物,存在一个非极性共价键,正确。以此得正确选项为A。

总结:电子式的书写是中学化学用语中的重点内容。此类试题要求考生从原子的电子式及形成化合物时电子的得失与偏移进行分析而获解。

例题3 :(1996年上海高考)下列物质有固定元素组成的是 ( )

A.空气 B.石蜡 C.氨水 D.二氧化氮气体

方法:从纯净物与混合物进行分析。

捷径:因纯净物都有固定的组成,而混合物大部分没有固定的组成。分析选项可得D。

总结:值得注意的是:有机高分子化合物(如聚乙烯、聚丙烯等)及有机同分异构体(如二甲苯)混在一起,它们虽是混合物,但却有固定的元素组成。此类试题与纯净物和混合物的设问,既有共同之处,也有不同之处。

例题4 :(1996年上海高考)下列各组分子中, 都属于含极性键的非极性分子的是( )

A.CO2 H2S B.C2H4 CH4 C.Cl2 C2H4 D.NH3 HCl

方法:从极性键、非极性键与极性分子、非极性分子两方面对选项进行排除分析。

捷径:解题时,可从极性键、非极性键或极性分子、非极性分子任选其一,先对选项进行分析,再采用排除法获得B答案。

总结:当在同一试题中同时出现两个或两个以上的条件时,采用排除可迅速获得结果。

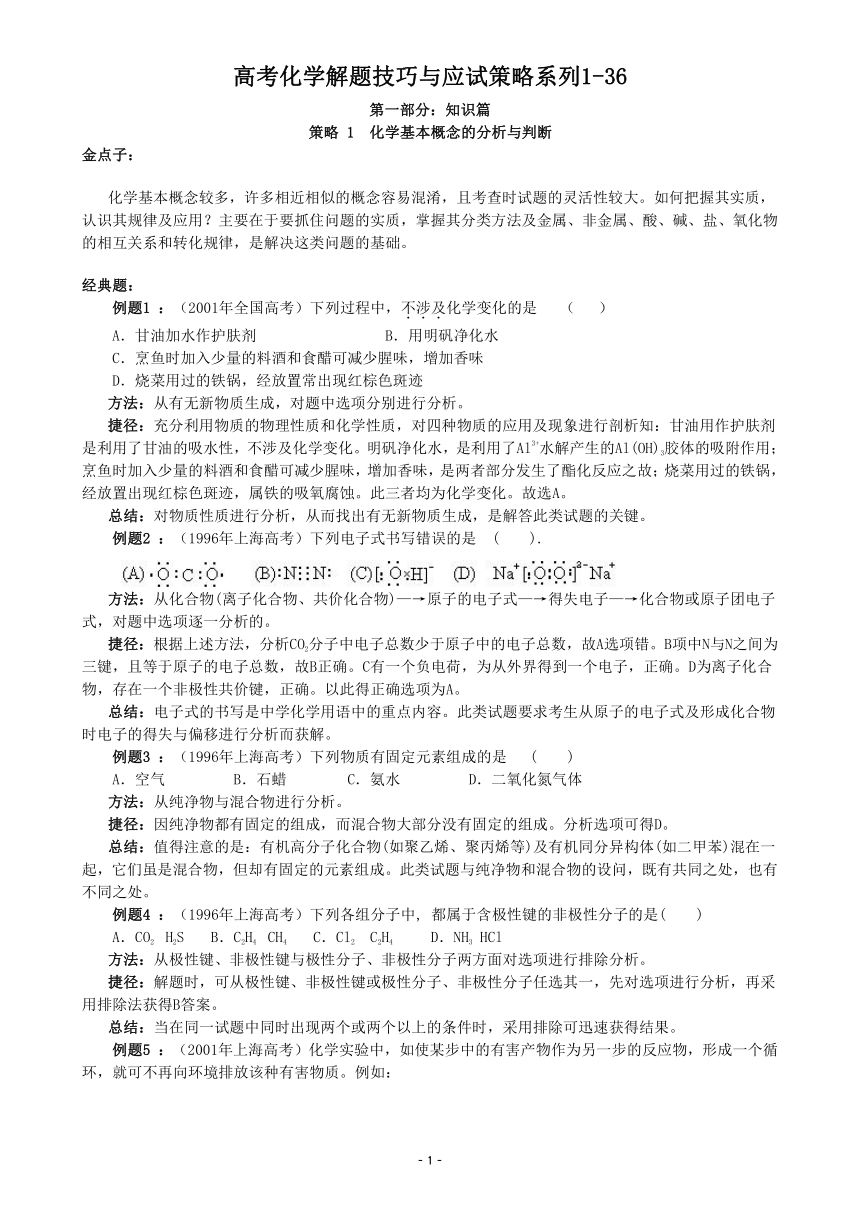

例题5 :(2001年上海高考)化学实验中,如使某步中的有害产物作为另一步的反应物,形成一个循环,就可不再向环境排放该种有害物质。例如:

(l)在上述有编号的步骤中,需用还原剂的是 ,需用氧化剂的是 (填编号)。

(2)在上述循环中,既能与强酸反应又能与强碱反应的两性物质是 (填化学式)

(3)完成并配平步骤①的化学方程式,标出电子转移的方向和数目:

□Na2Cr2O7+□KI+□HCl→□CrCl3+□NaCl+□KCl+□I2+□

方法:从转移电子及得失电子守恒分析。

捷径:(1)铬元素在化合物Na2Cr2O7中显+6价,CrCl3中显+3价,Na2CrO4显+6价,因此反应①是用还原剂将Na2Cr2O7还原到CrCl3,而反应④CrCl3需用氧化剂把铬元素从+3价氧化到+6价。其余反应②、③、⑤中化合价均未发生变化。以此需用还原剂的步骤是①步骤。需用氧化剂的步骤是④步骤。

(2)从题中可看出,CrCl3与碱生成Cr(OH)3,Cr(OH)3与碱又生成NaCrO2,故Cr(OH)3既能与强酸反应又能与强碱反应,类似于典型的两性氢氧化物Al(OH)3,Cr(OH)3+3HCl= CrCl3+3H2O,Cr(OH)3+NaOH = NaCrO2+2H2O,属两性物质。

(3)配平反应式:第一步:Cr元素从+6价下降到+3价,一个Cr原子下降3价,以化学式Na2Cr2O7为标准,共下降6价(确切说得到6个电子),而KI中的I元素从—1价上升到0价,上升了1价(确切说失去1个电子),所以需要6个I—才能满足

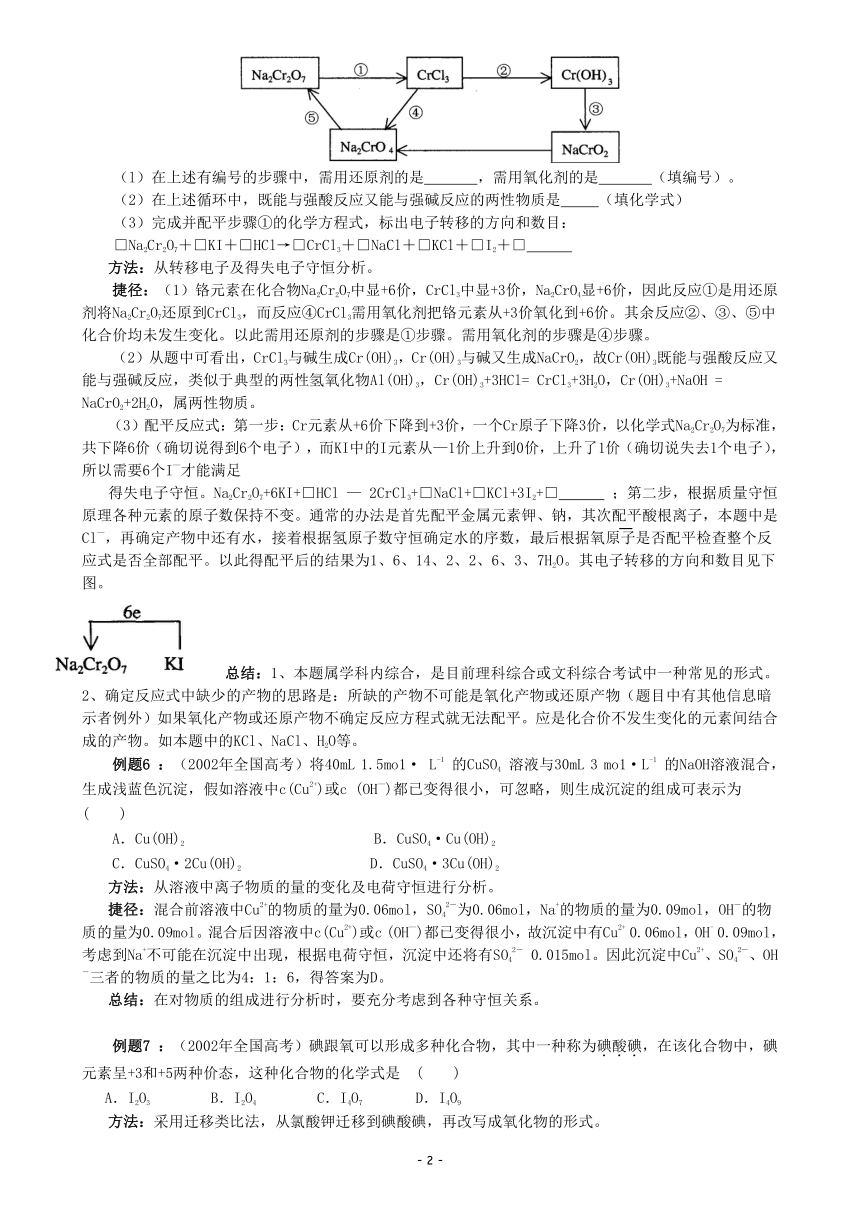

得失电子守恒。Na2Cr2O7+6KI+□HCl — 2CrCl3+□NaCl+□KCl+3I2+□ ;第二步,根据质量守恒原理各种元素的原子数保持不变。通常的办法是首先配平金属元素钾、钠,其次配平酸根离子,本题中是Cl—,再确定产物中还有水,接着根据氢原子数守恒确定水的序数,最后根据氧原子是否配平检查整个反应式是否全部配平。以此得配平后的结果为1、6、14、2、2、6、3、7H2O。其电子转移的方向和数目见下图。

总结:1、本题属学科内综合,是目前理科综合或文科综合考试中一种常见的形式。2、确定反应式中缺少的产物的思路是:所缺的产物不可能是氧化产物或还原产物(题目中有其他信息暗示者例外)如果氧化产物或还原产物不确定反应方程式就无法配平。应是化合价不发生变化的元素间结合成的产物。如本题中的KCl、NaCl、H2O等。

例题6 :(2002年全国高考)将40mL 1.5mo1· L-1 的CuSO4 溶液与30mL 3 mo1·L-1 的NaOH溶液混合,生成浅蓝色沉淀,假如溶液中c(Cu2+)或c (OH—)都已变得很小,可忽略,则生成沉淀的组成可表示为 ( )

A.Cu(OH)2 B.CuSO4·Cu(OH)2

C.CuSO4·2Cu(OH)2 D.CuSO4·3Cu(OH)2

方法:从溶液中离子物质的量的变化及电荷守恒进行分析。

捷径:混合前溶液中Cu2+的物质的量为0.06mol,SO42-为0.06mol,Na+的物质的量为0.09mol,OH-的物质的量为0.09mol。混合后因溶液中c(Cu2+)或c (OH—)都已变得很小,故沉淀中有Cu2+ 0.06mol,OH- 0.09mol,考虑到Na+不可能在沉淀中出现,根据电荷守恒,沉淀中还将有SO42- 0.015mol。因此沉淀中Cu2+、SO42-、OH-三者的物质的量之比为4:1:6,得答案为D。

总结:在对物质的组成进行分析时,要充分考虑到各种守恒关系。

例题7 :(2002年全国高考)碘跟氧可以形成多种化合物,其中一种称为碘酸碘,在该化合物中,碘元素呈+3和+5两种价态,这种化合物的化学式是 ( )

A.I2O3 B.I2O4 C.I4O7 D.I4O9

方法:采用迁移类比法,从氯酸钾迁移到碘酸碘,再改写成氧化物的形式。

捷径:因氯酸钾的化学式为KClO3,氯酸根离子为ClO3- ,迁移知,碘酸根离子为IO3- ,碘的化合价为+5价,又另一种碘元素呈+3价态,故碘酸碘的化学式为I(IO3)3,其氧化物的形式为I4O9,故选D。

总结:在应用迁移类比时要充分考虑化合价的变化,如Fe3O4可写成FeO·Fe2O3,而Pb3O4只能写成2PbO·PbO2 。

例题8 :(1996年全国高考)某化合物的化学式可表示为Co(NH3)x Cly (x,y均为正整数)。为确定x和y的值, 取两份质量均为0.2140克的该化合物进行如下两个实验。

试样溶于水,在硝酸存在的条件下用AgNO3溶液进行滴定(生成AgCl沉淀), 共消耗24.0mL0.100 mol/L的AgNO3溶液。

在另一份试样中加入过量NaOH溶液并加热, 用足量盐酸吸收逸出的NH3,吸收NH3共消耗24.0mL0.200 mol/LHCl溶液。

试通过计算确定该化合物的化学式。

(本题可能用到的原子量:H 1.0 N 14.0 Cl 35.5 Co 58.9 )

方法:根据反应过程和质量守恒定律,分别求出Co离子、NH3分子和Cl-三者物质的量的比例关系而获解。

捷径:设n表示物质的量, m表示质量。根据题中反应得:

n(NH3)=0.200 mol/L×24.0×10-3 L = 4.80×10-3mol

m(NH3)=4.80×10-3 mol×17.0g /mol =8.16×10-2g

n(Cl-)=0.100 mol/L×24.0×10-3 L =2.40×10-3mol

m(Cl-)=2.40×10-3 mol×35.5 g / mol =8.52×10-2g

m(钴离子)=0.2140g-8.16×10-2g-8.52×10-2 g = 4.72×10-2g

n(钴离子) : n(NH3) : n(Cl-) = 1:6:3

以此,该化合物的化学式为Co(NH3)6Cl3

总结:在确定物质的组成时,既可以通过反应过程中的物质的量的比例关系求解,也可以通过化合价获得结果。

金钥匙:

例题1 :下列电子式正确的是 ( )

方法:同高考题例2。从化合物(离子化合物、共价化合物)—→原子的电子式—→得失电子—→化合物或原子团电子式,对题中选项逐一分析的。

捷径:分析A选项,电子用两种不同的符号表示,一种为“ ”号,另一种为“×”号,从题中电子数分析知,×号表示氢原子的电子,因×号位置写错,故A选项错误。B选项中Na2S为离子化合物,书写正确。C选项中CO2分子中电子总数多于原子中的电子总数,故C选项错。D项中Cl-有一个负电荷,其周围应有8个电子,D错误。以此得正确选项为B。

总结:对有机化合物电子式的书写,如能通过结构式去反推,将会迅速写出。因结构式中巳用一根短线代表一对共用电子对。

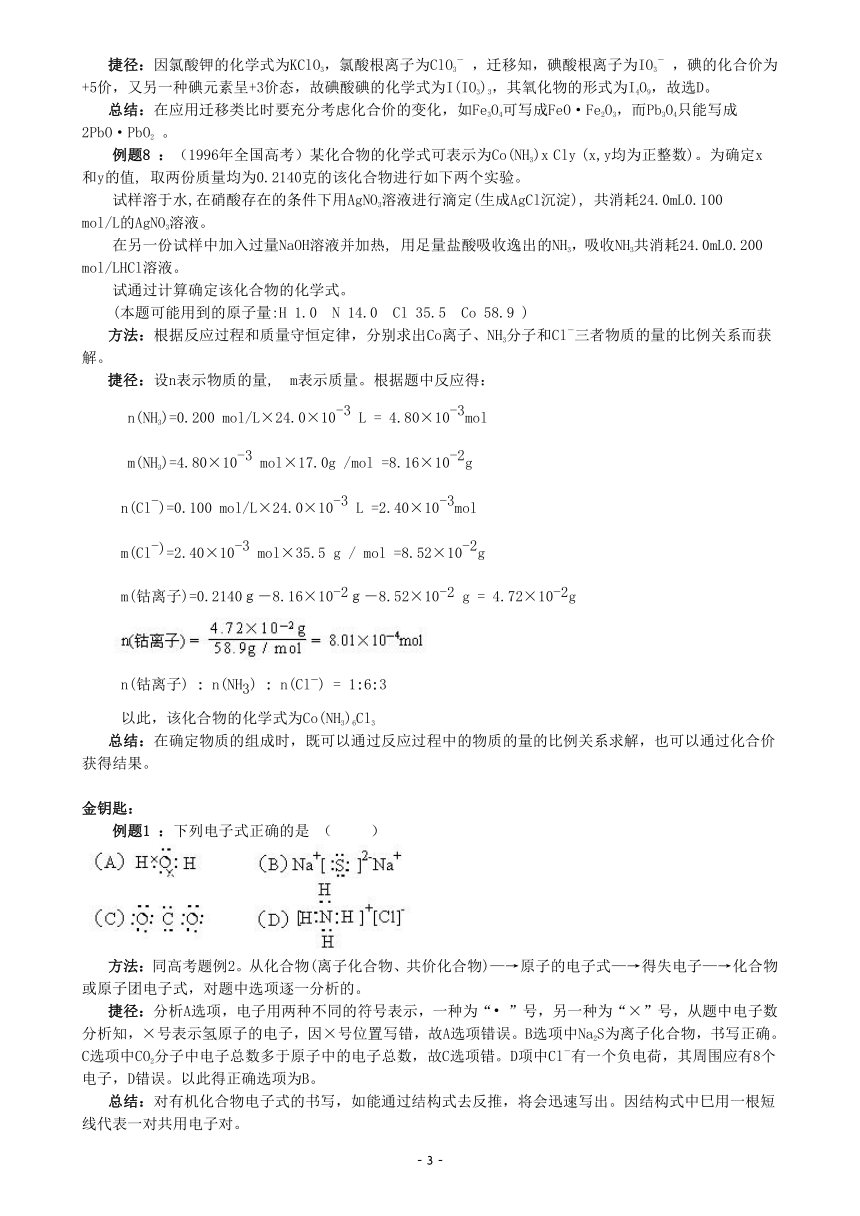

例题2 :一些盐的结晶水合物,在温度不太高时就有熔化现象,既溶于自身的结晶水中,同时又吸收热量,它们在塑料袋中经日晒能熔化,在日落后又可缓慢凝结而释放热量,可以调节室温,称为潜热材料。现有几种盐的结晶水合物的有关数据如下:

Na2S2O3·5H2O CaCl2·6H2O Na2SO4·10H2O Na2HPO4·12H2O

熔点℃ 40~50 29.92 32.38 35.1

熔化热 49.7kJ/相对分子质量g 37.3kJ/相对分子质量g 77.0kJ/相对分子质量g 100.1kJ/相对分子质量g

(1)上述几种盐中,最适合作潜热材料的是 、 。

(2)实际应用时最常用的(根据来源和成本考虑)应该是 。

方法:考虑最适宜作潜热材料的晶体不是从熔化热数值上来比较分析,而应从单位质量的晶体吸收热量的数值及熔点去思考。

捷径:最适宜作潜热材料的晶体必须是易熔化且单位质量的晶体吸收热量的效率高。三种物质单位质量的晶体在熔化时吸收的热量分别为:

Na2S2O3·5H2O = 49.7kJ/248g = 0.2kJ/g

CaCl2·6H2O = 37.3kJ/219g = 0.17kJ/g

Na2SO4·10H2O = 77.0kJ/322g = 0.24kJ/g

Na2HPO4·12H2O = 100.1kJ/357g = 0.28kJ/g

再结合各晶体的熔点可知最适宜作潜热材料的是Na2SO4·10H2O和Na2HPO4·12H2O。在实际中应用的潜热材料应是廉价的且容易获得的晶体,故为Na2SO4·10H2O。

总结:这是一道信息迁移题,一般在分析解题过程中,应特别注意在接受新信息后,将新信息与已有的旧知识相结合,形成新的知识网络,并进一步从这种新形式的网络中提取有关的知识块,迁移到题设的情境中去,迅速形成正确的解题思路,解决所提出的问题。

例题3 :维生素C(简称Vc,化学式为C6H8O6)是一种水溶性物质,其水溶性呈酸性,人体缺乏Vc易得坏血症,故Vc又称抗坏血酸。Vc具有较强的还原性,易被空气中的氧气氧化。在新鲜的水果、蔬菜和乳制品中都富含Vc,如新鲜橙汁中Vc的含量在500mg/L左右。已知Vc与I2能发生如下反应:C6H8O6+I2=C6H6O6+2HI,I2遇淀粉变蓝。

请回答以下问题:

(1)Vc与I2的反应是否为氧化还原反应?氧化剂是哪种物质?

(2)若上述反应在水溶液中进行,请写出反应的离子方程式。(提示:C6H8O6和C6H6O6均为难电离的有机物分子,HI的水溶液是强酸溶液)

(3)上述反应能否用于检验Vc是否变质?

方法:此题属于信息给予题,解题关键是寻找与题目相关的有用信息,结合氧化还原反应及离子方程式的知识解决问题。

捷径:(1)从反应C6H8O6+I2=C6H6O6+2HI可知碘元素的化合价由0 → —1,化合价降低,则I2被还原,应为氧化剂,该反应属氧化还原反应。

(2)根据题意其离子方程式为C6H8O6+I2=C6H6O6+2H++2I—。

(3)题给信息告诉我们,Vc易被空气中的氧气氧化,如果Vc已被氧化,就不会与I2发生上述反应。加入的I2未被还原,能与淀粉反应变蓝。所以能用于检验Vc是否变质。

总结:该题中,虽然C6H8O6和C6H6O6中碳元素的化合价并未给出,但不能认为缺少判断条件,因为根据氧化还原反应的对立统一关系,在同一化学反应中,有化合价的降低,必然有化合价的升高。解题时要善于把握有用信息,并纳入已有的知识信息网络中,以便不被杂乱无章的无用信息所左右。

例题4 :向BaCl2溶液中滴入某未知浓度的H2SO4溶液至反应恰好完全,结果发现:反应前(指未加入H2SO4溶液前)溶液的质量与反应后所得溶液的质量恰好相等。则加入H2SO4溶液的百分比浓度为 ( )

A.98% B.75% C.42% D.25%

方法:由反应式BaCl2 + H2SO4 = BaSO4↓+ 2HCl 可知,反应前后溶液的质量相等,说明加入的H2SO4溶液的质量与生成的BaSO4沉淀的质量相等。以此可根据质量恒等列式计算。

捷径:假设生成1 mol BaSO4,则m (H2SO4)溶液 = m (BaSO4) = 233 g 。

H2SO4 % = ╳ 100% ≈ 42% 。

总结:“反应前溶液的质量与反应后所得溶液的质量恰好相等”是此题的关键点。

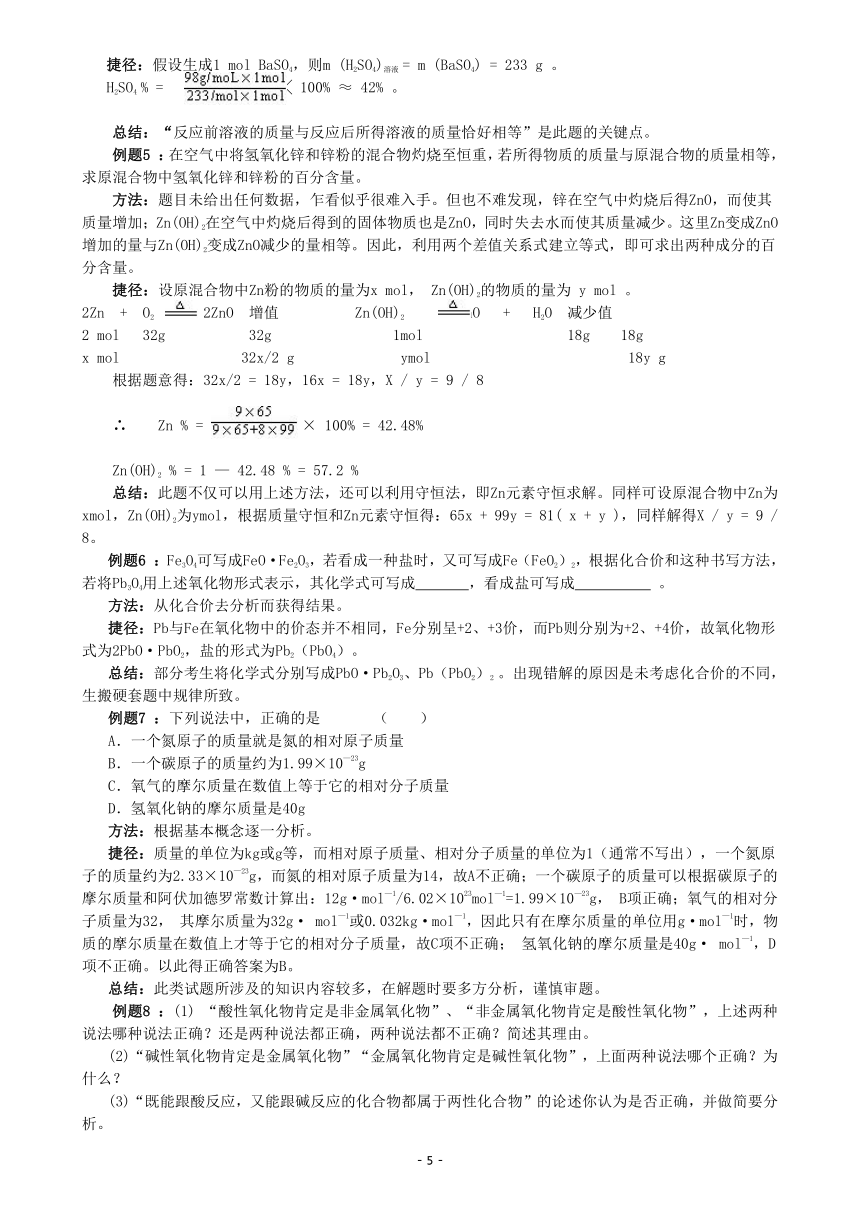

例题5 :在空气中将氢氧化锌和锌粉的混合物灼烧至恒重,若所得物质的质量与原混合物的质量相等,求原混合物中氢氧化锌和锌粉的百分含量。

方法:题目未给出任何数据,乍看似乎很难入手。但也不难发现,锌在空气中灼烧后得ZnO,而使其质量增加;Zn(OH)2在空气中灼烧后得到的固体物质也是ZnO,同时失去水而使其质量减少。这里Zn变成ZnO增加的量与Zn(OH)2变成ZnO减少的量相等。因此,利用两个差值关系式建立等式,即可求出两种成分的百分含量。

捷径:设原混合物中Zn粉的物质的量为x mol, Zn(OH)2的物质的量为 y mol 。

2Zn + O2 2ZnO 增值 Zn(OH)2 ZnO + H2O 减少值

2 mol 32g 32g 1mol 18g 18g

x mol 32x/2 g ymol 18y g

根据题意得:32x/2 = 18y,16x = 18y,X / y = 9 / 8

∴ Zn % = × 100% = 42.48%

Zn(OH)2 % = 1 — 42.48 % = 57.2 %

总结:此题不仅可以用上述方法,还可以利用守恒法,即Zn元素守恒求解。同样可设原混合物中Zn为xmol,Zn(OH)2为ymol,根据质量守恒和Zn元素守恒得:65x + 99y = 81( x + y ),同样解得X / y = 9 / 8。

例题6 :Fe3O4可写成FeO·Fe2O3,若看成一种盐时,又可写成Fe(FeO2)2,根据化合价和这种书写方法,若将Pb3O4用上述氧化物形式表示,其化学式可写成 ,看成盐可写成 。

方法:从化合价去分析而获得结果。

捷径:Pb与Fe在氧化物中的价态并不相同,Fe分别呈+2、+3价,而Pb则分别为+2、+4价,故氧化物形式为2PbO·PbO2,盐的形式为Pb2(PbO4)。

总结:部分考生将化学式分别写成PbO·Pb2O3、Pb(PbO2)2 。出现错解的原因是未考虑化合价的不同,生搬硬套题中规律所致。

例题7 :下列说法中,正确的是 ( )

A.一个氮原子的质量就是氮的相对原子质量

B.一个碳原子的质量约为1.99×10—23g

C.氧气的摩尔质量在数值上等于它的相对分子质量

D.氢氧化钠的摩尔质量是40g

方法:根据基本概念逐一分析。

捷径:质量的单位为kg或g等,而相对原子质量、相对分子质量的单位为1(通常不写出),一个氮原子的质量约为2.33×10—23g,而氮的相对原子质量为14,故A不正确;一个碳原子的质量可以根据碳原子的摩尔质量和阿伏加德罗常数计算出:12g·mol—1/6.02×1023mol—1=1.99×10—23g, B项正确;氧气的相对分子质量为32, 其摩尔质量为32g· mol—1或0.032kg·mol—1,因此只有在摩尔质量的单位用g·mol—1时,物质的摩尔质量在数值上才等于它的相对分子质量,故C项不正确; 氢氧化钠的摩尔质量是40g· mol—1,D项不正确。以此得正确答案为B。

总结:此类试题所涉及的知识内容较多,在解题时要多方分析,谨慎审题。

例题8 :(1) “酸性氧化物肯定是非金属氧化物”、“非金属氧化物肯定是酸性氧化物”,上述两种说法哪种说法正确?还是两种说法都正确,两种说法都不正确?简述其理由。

(2)“碱性氧化物肯定是金属氧化物”“金属氧化物肯定是碱性氧化物”,上面两种说法哪个正确?为什么?

(3)“既能跟酸反应,又能跟碱反应的化合物都属于两性化合物”的论述你认为是否正确,并做简要分析。

方法:此题为一氧化物部分的概念题,既要考虑普遍规律,又要考虑特殊情况。

捷径:(1)“酸性氧化物肯定是非金属氧化物”的说法不正确。如Mn2O7、Cr2O3等变价金属的高价氧化物都是酸性氧化物,却不是非金属氧化物。“非金属氧化物肯定是酸性氧化物”的说法同样不正确,H2O、NO、H2O2等氧化物都是非金属氧化物,但却不是酸性氧化物。

(2)“碱性氧化物肯定是金属氧化物”的说法正确,“金属氧化物肯定是碱性氧化物”的说法不正确,如Al2O3是两性氧化物,Na2O2是过氧化物,Mn2O7是酸性氧化物,它们都是金属氧化物,却不是碱性氧化物。

3.不正确,弱酸的酸式盐如NaHS,可与酸反应生成H2S,与碱反应生成Na2S,但不是两性化合物;又如弱酸弱碱盐(NH4)2CO3,可与盐酸反应放出二氧化碳,又可与氢氧化钠共热产生氨气,但(NH4)2CO3并不是两性化合物。只有Al2O3、Al(OH)3、等化合物才是两性化合物。

总结:在解答此类试题时,要注意不能将一般规律无限推广。

聚宝盆:

知识定律的合理应用是正确解题的前提。有的学生在解题时,未及认真仔细分析题意,未及透彻理解题中每个概念的含义,未及认识题中已知条件之间的相互联系,错误地选用某些知识或化学定律便着手解答,从而造成知识性错误。

化学概念和化学定律是解题的依据,对基本概念和定律一知半解而出错在解题中占比例较多。常见的表现有:对基本概念理解不透彻,对相近概念辨别不清,抓不准化学问题和化学过程的基本要素,从而造成知识性错误。

形式地记忆公式、定律,忽视其成立的条件;机械地记住某些规律的结论,只知其然不知其所以然;对公式、规律的本质缺乏深刻的理解,因此不问青红皂白,生硬地加以套用,以此也往往造成知识性错误。

热身赛:

1.在测定液态 BrF3 导电时发现,20℃时导电性很强,说明该化合物在液态时发生了电离,存在阴、阳离子。其它众多实验证实,存在一系列有明显离子化合物倾向的盐类,如 KBrF4 、(BrF2)2SnF6、ClF3·BrF3 等。由此推断液态 BrF3 电离时的阴、阳离子是 ( )

A.Br3+ 和Fˉ B.Br2Fˉ 和Fˉ C.BrF2+ 和 BrF4ˉ D.BrF32ˉ 和 BrF2+

2.在反应FeS2 + CuSO4 + H2O → Cu2S + FeSO4 + H2SO4 ( 未配平 ) 中,当有7mol电子发生转移时,下列说法错误的是 ( )

A.被氧化的硫原子与被还原的硫原子物质的量之比为7:3

B. 还原产物与氧化产物的物质的量之比7:3

C.产物中FeSO4的物质的量为 mol

D. 产物中H2SO4的物质的量为4mol

3. X和Y两种物质混合后发生的反应通过下列步骤进行:X+Y=Z,Y+Z=W+X+V,由此做出的下列判断正确的是 ( )

A.X是催化剂; B.Z是催化剂;

C.该反应的化学方程式可表示为2Y=W+V;

D.该反应的化学方程式可表示为2Y+Z=W+V。

4.下列叙述正确的是 ( )

A.两种元素构成的共价化合物分子中的化学键都是极性键

B.含有非极性键的化合物不一定是共价化合物

C.只要是离子化合物,其熔点就一定比共价化合物的熔点高

D.只要含有金属阳离子,则此物质中必定存在阴离子

5.某元素的碳酸盐的相对分子质量为M,它同价态的溴化物的相对分子质量为N,则该元素在这两种化合物中的价态是 ( )

A. B. C. D. 或

6.用下列方法制取O2:KClO3(MnO2)受热分解,Na2O2加水,H2O2中加MnO2,KMnO4受热分解。 若制得相同质量的氧气,反应中上述各物质(依编号顺序)的电子转移数目之比是 ( )

A. 3∶2∶2∶4 B. 1∶1∶1∶1 C. 2∶1∶1∶2 D. 1∶2∶1∶2

7.据权威刊物报道,1996年科学家在宇宙中发现了H3分子。请回答:

(1)H3和H2是:

A.氢的同位素 B.氢的同素异形体 C.同系物 D.同分异构体

(2)甲、乙、丙、丁四位学生对上述认识正确的是:

甲认为上述发现绝对不可能,因为H3的分子违背了共价键理论

乙认为宇宙中还可能存在另一种氢单质,因为氢元素有三种同位素必然会有三种同素异形体

丙认为如果上述发现存在,则证明传统的价键理论有一定的局限性,有待继续发展

丁认为H3分子实质上是H2分子与H+离子以配位键结合的产物,应写成H3+

8.有四种化合物 W(通常状况下是气体)、X(通常状况下是液体)、Y和Z(通常状况下是固体),都是由五种短周期元素A.B、C.D、E中的元素组成。已知:

①A.B、C、D、E元素原子序数依次增大,且A与D同主族,C与E同主族,B与C同周期。

②W由A和B组成,且W的分子中,原子个数比为A :B =1:1;X由A和c组成,且X分子中原子个数比为A:C =1:1;Y由C和D组成,属离子化合物,且测得Y固体中原子个数比C:D = 1:1;Z由D和E组成,属离子化合物,且其中阳离子比阴离子少一个电子层。由此可推知四种化合物的化学式分别是:

W: X: Y: Z:

9.称取m g Na2CO3,正好与20 mL HCl全部反应生成CO2、H2O和NaCl

(1)这种HCl的物质的量的浓度为

(2)若上述m g Na2CO3中混有K2CO3,那么这种HCl的实际浓度比(1)中的值要(大或小)

10.化合物E(含两种元素)与NH3反应,生成化合物G和H2。化合物G的相对分子质量约为81,G分子中硼元素(B的相对原子质量为10.8)和氢元素的质量分数分别为40%和7.4%。由此推断:

(1)化合物G的化学式为______;

(2)反应消耗1 mol氨,可生成2 mol氢气,组成化合物E的元素是______和______。

(3)1mol E和2 mol氨恰好完全反应,化合物E的化学式为______。

11.有如下叙述:(1)元素的原子量是该元素的质量与12C原子质量的的比值,(2)质子数相同的微粒均属于同一种元素,(3)分子是保持物质性质的一种微粒,(4)原子是在物质变化中的最小微粒,(5)同一种元素组成的单质是纯净物,(6)原电池是把化学能转变为电能装置,(7)金属腐蚀的实质是金属原子失去电子被氧化的过程,其中正确的是________。

12.沥青铀矿主要成分的化学式为U3O8。历史上,柏齐里乌斯把U的相对原子质量定为120,门捷列夫建议改为240,阿姆斯特朗又认为是180。现已证明门氏正确,请推测柏氏与阿氏给沥青铀矿写的化学式。

13. 过氧化氢(H2O2)俗名双氧水,医疗上可作外科消毒剂。

(1)H2O2的电子式为_____。

(2)将双氧水加入经酸化的高锰酸钾溶液中,溶液的紫红色消褪了,此时双氧水表现出____性。

(3)久置的油画,白色部位(PbSO4)常会变黑(PbS),用双氧水揩擦后又恢复原貌,有关反应的化学方程式为__________

14.将纯净的H2通过灼热的固体CrCl3时,能发生还原反应,测知HCl是唯一的气体产物,而CrCl2、CrCl、Cr等可能的还原产物均为不挥发固体。若反应器中含有0.3170 g无水CrCl3,当向容器中通入0.1218 molH2,使温度升至327℃时发生还原反应,待反应完毕后容器中气体(H2和HCl)的总物质的量是0.1238 mol。则CrCl3的还原产物是_____。

15.有一种含氧酸Hn+1RO2n,其分子量为M,则R的原子量为____,该酸中R的化合价是____,这种酸被碱中和能生成_____种盐,其中____种是酸式盐,在R的气态氢化物中R的化合价为_____。

16.酸碱质子理论认为:凡能给出质子(H+)的物质都是酸,凡能接受(或结合)质子的物质都是碱 ,酸碱反应就是质子的转移(即传递)过程。根据酸碱质子理论判断,下列微粒:HS-、CO32-、HPO42-、NH4+、H2S、HF、H2O其中即可作为酸又可作为碱的是____。

大检阅:

1. C 2.A 3.AC 4.B 5.D 6.C

7.(1)B;(2)C

8. W:C2H2 X:H2O2 Y:Na2O2 Z:Na2S

9.(1) m mol/L , (2)偏小;(3)偏小

10. (1)B3N3H6(2)B、H(3)B2H6

11.(6)(7)

12.U3O4、UO2

13.

14.CrCl

15.M-33n-1 3n-1 n+1 n -(9-3n)

16. HS-、HPO42-、H2O

策略 2 物质的量方面试题的求解技巧

金点子:

“物质的量”是中学化学计算的核心。从微观到宏观,从固体到气体,从纯净物到混合物中的各类计算,均要用到物质的量。在溶液方面,还要涉及到溶解度、溶质的质量分数的求算及溶液中各种守恒关系的分析。

对气体来说,在解题时要特别注意气体所处的外界条件,因温度、压强不同,等物质的量的气体所占的体积不同。对于NO2方面的试题,还要考虑后续反应,即NO2与N2O4的平衡转换。

对混合物中各物质的物质的量的分析,既要考虑反应,还要考虑反应进行的程度及过量问题。

经典题:

例题1 :(2001年全国高考)在100mL 0.10 mol·L-1的 AgNO3溶液中加入100mL溶有2.08g BaCl2的溶液,再加入100 mL溶有0.010 mol CuSO4·5H2O的溶液,充分反应。下列说法中正确的是 ( )

A.最终得到白色沉淀和无色溶液

B.最终得到的白色沉淀是等物质的量的两种化合物的混合物

C.在最终得到的溶液中,Cl-的物质的最为0.02 mol

D.在最终得到的溶液中,Cu2+的物质的量浓度为0.01 mol·L-1

方法:通过溶液中的离子进行整体分析。

捷径:题中n(Ag+)=0.1L×0.1mol·L—1=0.01 mol,n(Ba2+)=2.08g/208g·mol—1 = 0.01mol,n(Cl—)= 0.02 mol,n(Cu2+)=0.01mol,n(SO42—)= 0.01 mol,所以生成n(AgCl)=0.01mol,n(BaSO4)=0.01mol。生成AgCl、BaSO4两种白色沉淀,它们物质的量相等。在生成的溶液中n(Cl—)= 0.02mol — 0.01mol = 0.01mol,Cu2+未参加反应,所以溶液显蓝色,反应后溶液的体积大约为200mL,所以C(Cu2+)= 0.05mol·L—1。以此正确的是B。

总结:这是集化学计算,实验现象描述为一体的学科内综合试题。尽管难度不大,但很有新意。

例题2 :(2001年上海高考)设NA为阿佛加德罗常数,下列说法不正确的是( )

A. 标准状况下的22.4L辛烷完全燃烧,生成二氧化碳分子数为8NA

B. 18g水中含有的电子数为10NA

C. 46g 二氧化氮和46g四氧化二氮含有的原子数均为3NA

D. 在1 L 2 mol·L—1的硝酸镁溶液中含有的硝酸根离子数为4NA

方法:根据题意对选项逐一化解。

捷径:A.在标准状况下,辛烷是液体,22.4L液态辛烷物质的量要比1mol大得多,所以A选项错误。B.18g水为1mol水,其中含有的电子数为10mol。C.NO2和N2O4具有相同的最简式,相同质量的NO2和N2O4必然含有相同数目的原子。46g NO2即为1mol NO2共含有3mol原子。D.n(NO3—)= 1L×2 mol/L×2 = 4 mol。以此不正确的为A。

总结:此类试题是高考试卷中的热点题型,在解答此类试题时,一要注意物质所处的状态,二要理清微粒间的联系。

例题3 :(1997年全国高考)分别取等质量80℃的甲、乙两种化合物的饱和溶液,降温至20℃后, 所析出的甲的质量比乙的大 (甲和乙均无结晶水)。下列关于甲、乙溶解度的叙述中肯定正确的是 ( )

A.20℃时,乙的溶解度比甲的大 B.80℃时,甲的溶解度比乙的大

C.温度对乙的溶解度影响较大 D.温度对甲的溶解度影响较大

方法:从温度对溶解度的影响分析。

捷径:溶解度是在一定温度下,在100g溶剂中制成饱和溶液时,所溶解溶质的质量。由于取等质量甲、乙两种溶液,其中含水的质量不知道,无法推断其溶解度的大小。但降低相同的温度,甲析出的质量大于乙,所以温度对甲的溶解度影响较大。故选D。

总结:有关溶解度方面的试题,在解题时既要考虑某一温度下溶解度的大小,又要考虑温度变化时溶解度的改变量。值得注意的是,如果溶液不是饱和溶液,则不能利用溶解度进行有关计算。

例题4 :(1993年全国高考) 右图是几种盐的溶解度曲线。下列说法正确的是 ( )

A.40℃时,将35 g 食盐溶于100 g 水中,降温至0℃时,可析出氯化钠晶体

B.20℃时,硝酸钾饱和溶液的质量百分比浓度是31.6%

C.60℃时,200 g 水中溶解80 g 硫酸铜达饱和。当降温至30℃时,可析出30 g 硫酸铜晶体

D.30℃时,将35 g 硝酸钾和35 g 食盐同时溶于100 g 水中,蒸发时,先析出的是氯化钠

方法:从溶解度曲线进行分析比较。

捷径:从溶解度曲线可知,A选项中, 0℃时,NaCl的溶解度为35.7g,所以35g NaCl溶于100 g水中,0℃时未饱和,不能析出晶体。20℃时,KNO3的溶解度为31.6g,则KNO3的质量分数为 ×100%=24%,所以B不正确。C中60℃时,CuSO4的溶解度为40 g ,30℃CuSO4的溶解度为25g,280 g CuSO4的饱和溶液,从60℃降到30℃,则析出无水CuSO4 30 g ,若析出CuSO4·5H2O,必大于30 g ,所以C也不正确。D在30℃以上NaCl的溶解度小于KNO3,所以蒸发时,NaCl先析出。故D正确。

总结:有关溶解度曲线的分析与计算,既要分析某一温度下的具体数值,又要考虑曲线的变化。

例题5 :(2001年全国高考)标准状况下,用一定量的水吸收氨气后制得浓度为12. 0 mol·L-1、密度为0.915 g·cm-3的氨水。试计算1体积水吸收多少体积的氨气可制得上述氨水。(本题中氨的式量以 17.0计,水的密度以1.00g·cm-3计)

方法:从氨水的浓度求得氨气的质量与水的质量,反推求得其体积比。

捷径:1.00L该氨水中含氨的质量为:12.0mol×17.0g·mol-1

其体积在标准状况下为:12.0mol×22.4L·mol-1

1.00L该氨水中含水的质量为:1.00L×915g·L-1-12.0mol×17.0g·mol-1

其体积为:[1.00L×915g·L-1-12.0mol×17.0g·mol-1]/1000g·L-1

1体积水吸收378体积NH3气(标准状况)。

总结:此题也可通过设出溶解氨气的体积,再与浓度相联系,列出方程式求解。

例题6 : (1993年全国高考)硫酸银的溶解度较小,25℃时,每100 g水仅溶解0.836 g 。

(1)25℃时,在烧杯中放入6.24 g 硫酸银固体, 加200 g 水, 经充分溶解后, 所得饱和溶液的体积为200 mL。计算溶液中Ag+的物质的量浓度。

(2)若在上述烧杯中加入50 mL0.0268 mol/LBaCl2溶液, 充分搅拌, 溶液中Ag+的物质的量浓度是多少

(3)在(1)题烧杯中需加入多少升 0.0268 mol/L BaCl2溶液, 才能使原溶液中Ag+浓度降低至0.0200 mol/L

方法:在充分考虑溶解量的情况下,依靠溶解度进行求算。

捷径:(1) 在烧杯中放入6.24 g 硫酸银固体, 再加200 g 水,Ag2SO4固体不能全部溶解,以此溶液中Ag+的物质的量浓度即为饱和溶液中Ag+的物质的量浓度,即

(2) Ag2SO4饱和溶液的浓度与BaCl2溶液的浓度相等, 但体积比为4:1, 因而参加反应的Ag2SO4的质量仅为原溶液中Ag2SO4质量的1/4。根据原加入的水和Ag2SO4固体的质量以及Ag2SO4的溶解度可判断, 即使BaCl2反应后, 尚有多余的Ag2SO4固体,因而最后溶液仍为Ag2SO4饱和溶液, c(Ag+)不变。因为Ag2SO4固体过量, 该溶液仍为Ag2SO4饱和溶液。所以c(Ag+)=0.0536 mol/L。

(3)设加入的BaCl2溶液的体积为VL,则

V=0.489 L

总结:在加入某种物质使沉淀发生转化时,必须考虑溶液中的溶质和未溶解的溶质。如该题,如果加入BaCl2的物质的量超过溶液中的Ag2SO4和未溶解的Ag2SO4的物质的量,则溶液中的Ag+将由AgCl的溶解提供。

金钥匙:

例题1 :0.25 L1 mol/L AlCl3 溶液和750 ml 1 mol/L NaCl溶液中Cl—的物质的量浓度之比为多少?

方法:两者Cl—的物质的量浓度之比与两者的体积无关,故0.25 L及750 mL便是此题的干扰数据。分析时必须根据浓度进行比较。

捷径:1mol/L AlCl3 溶液中c(Cl—)为3mol/L,1 mol/L NaCl溶液中C(Cl—)为1mol/L,其物质的量浓度之比为3∶1 。

总结:审题时,物质的量与物质的量浓度必须分清,此类干扰信息巳多次出现在近几年的高考试题中。

例题2 :已知在t℃时,硫酸铜的溶解度为A g。该温度下,在(100+A)g饱和硫酸铜溶液中,投入A g无水硫酸铜粉末后,得到一定量的蓝色硫酸铜晶体,问该晶体投入到多少克水中才能使溶液在t℃恰好饱和?

方法:解答该题有两种解法。方法一:根据溶解度数值,首先求算析出硫酸铜晶体的量,再根据析出晶体量及溶解度值求算所需溶剂量。方法二:分析前后两种溶液,均为饱和溶液,以此将前面的溶液看作不变,只需将A g无水硫酸铜投入水中制得饱和溶液即可。

捷径:根据硫酸铜的溶解度知,原(100+A)g饱和硫酸铜溶液中含溶剂水100 g,含溶质无水硫酸铜A g 。该溶液中加入无水硫酸铜A g后,这样整个体系中就有2A g溶质。故要使该体系(2A g溶质和100 g溶剂)成为饱和溶液,还需加入100 g溶剂水。这就是说析出的晶体溶解在100 g水里恰好成为饱和溶液。

总结:方法一思考虽然正确,但计算量大,关系转化复杂,容易造成错误,方法二在于一开始就将前后两个溶液统一起来考虑,以此便很容易得到正确的结论。

例题3 :阿伏加德罗常数(NA)、物质的量(n)和粒子数(N)之间有如下关系:NA=N/n。测定阿伏加德罗常数有多种方法,其中电解法是常用的方法。试回答下列有关问题。

(1)实验室有同样浓度的NaCl、CuSO4、AgNO3、H2SO4等溶液。若实验过程中不考虑电极上的析出物与电解后的溶液之间的反应,则你认为选用哪一种溶液作为电解液,实验既简便、测定结果误差又小,并说明其理由。

(2) 采用你所选定的溶液来实验,至少应测定哪些数据?

(3)若已知1个电子的电量(符号为q),选定符号代表有关数据,列出求算阿伏加德罗常数(NA)的数学表达式。

方法:从实验简便、测定误差小来选择电解质溶液,再通过电解过程中电极的析出量来求算阿伏加德罗常数。

捷径:(1)因产生的气体体积较难测定准确,故不选用NaCl或H2SO4溶液,又在同样条件下,通过等量的电量时,固体析出量越多,称量和计算时产生的误差越小,故该实验以选AgNO3溶液作电解液较好。

(2) 根据题中公式NA=N/n,要求准确测出通过电路的电子数——N(e)及电极所析出Ag的物质的量——n(e-),至少应测定电流强度、通电时间、及电解产物Ag的质量。

(3)根据(2)对缺省数据设定符号,如以I代表电流强度,以t代表通电时间,以m代表析出Ag的质量,而要求出Ag的物质的量,还需要的数据为Ag的摩尔质量,设用M表示,以此得:

NA=N(e-)/n(e-)= = ItM/qm

总结:该题以实验分析为过程,以阿伏加德罗常数的获得为终结点,对实验溶液的选定、缺省数据的确定及阿伏加德罗常数的表达进行了层层设问。此类试题不仅考查了考生的实验能力、过程分析能力,还考查了考生的比较能力、逻辑思维能力和学科综合能力。

例题4 :难溶的银盐中,醋酸银溶解度相对较大,当V1mL amol / L CH3COONa溶液和V2mL amol / L AgNO3溶液混合发生反应时,欲使得到CH3COOAg的沉淀量较接近理论值,则V1和V2的关系是 。简述理由 。

方法:通过溶解平衡知识分析而获解。

捷径:实际沉淀量与理论沉淀量之误差在于CH3COOAg在溶液中溶解量的多少。醋酸银在溶液中的溶解平衡可表示为:CH3COOAg(s) CH3COO—+Ag+,因其溶解度较大,故为了使CH3COOAg的沉淀量较接近理论值,必须使其中一种离子过量,以促使溶解平衡向醋酸银方向移动,故V1和V2的关系为V1≠V2 。

总结:该题不少考生由于未从溶解平衡角度去分析,错误认为,当CH3COONa和AgNO3恰好完全反应时,CH3COOAg的沉淀量最多,因而其值较接近理论值,得出V1=V2的错误结论。出现错解的原因是对溶解平衡的概念含混不清所致。

例题5 :取0.45 mol NaOH、0.35 mol Na2CO3和0.2 mol NaHCO3溶于水,在混合溶液中逐滴加入盐酸,反应明显地分三个阶段进行。设加入盐酸的物质的量为nmol,溶液中随盐酸的加入NaCl、Na2CO3、NaHCO3的物质的量分别为xmol、ymol、zmol,试求x=f(n)、y=f(n)、z=f(n)的函数关系式,并作出相应的函数图象。

方法:在理解三个阶段反应的基础上,分别对物质在各阶段物质的量进行分析,通过反应找规律,然后以完全反应的点为基点作图。

捷径:三物质混合后溶于水,由于NaOH和NaHCO3反应生成Na2CO3,且NaOH过量,故溶液实际为NaOH和Na2CO3的混合液,其物质的量分别为0.25 mol和0.55 mol。逐滴加入盐酸时,三步反应及其物质的量之间的关系如下:

1 NaOH + HCl = NaCl + H2O

0.25mol 0.25mol 0.25mol

2 Na2CO3 + HCl = NaCl + NaHCO3

0.55mol 0.55mol 0.55mol 0.55mol

3 NaHCO3 + HCl = NaCl +CO2↑ + H2O

0.55mol 0.55mol 0.55mol

各步反应消耗盐酸总量的临界点分别为0.25 mol,0.8 mol,1.35 mol。

(1) 求:x = f(n)

由方程式知,当0 ﹤ n ≦ 1.35时,根据氯离子(或钠离子)守恒有:x = n。

当n﹥1.35时,盐酸过量,不再有NaCl产生,故x = f(n)的函数表达式为:x = n (0 ﹤ n ≦ 1.35);x = 1.35(n﹥1.35 )。图象如图1所示。

(2) 求:y = f(n);z = f(n)

a、当0 ﹤ n ≦ 0.25时,加入的盐酸与NaOH反应,溶液中Na2CO3不变,故:y = 0.55 ,z = O

b、当0.25 ﹤ n ﹤ 0.8时,加入盐酸发生第二步反应,根据反应方程式有:

1 /(0.55 — y)= 1 /(n — 0.25) y = 0.8 — n

1 / z = 1 / (n — 0.25) z = n —0.25

c、当0.8 ﹤ n ≦ 1.35时,第二步反应已完全,加入盐酸发生第三步反应,根据方程式有:y = 0

1 /(0.55 — z)= 1 /(n — 0.8) z = 1.35 — n

d、当n ﹥ 1.35,即继续加入盐酸时,第三步反应已经完全,y = 0 ,z = 0 。

综上所述有:y = 0.55 (0 ﹤ n ≦ 0.25)

y = 0.8 — n (0.25 ﹤ n ≦ 0.8)

y = 0 (n ﹥ 0.8)

z = 0 (0 ﹤ n ≦ 0.25或n ﹥ 1.35)

z = n — 0.25 (0.25 ﹤ n ≦ 0.8)

z = 1.35 — n (0.8 ﹤ n ≦ 1.35)

图象如图2和图3所示。

总结:根据函数式作出相应图像时,由于绝大多数函数是直线方程,故实际作图可根据起点、拐点、终点直接作出图像。

例题6 :在2LFe2(SO4)3和CuSO4的混合溶液中,加入30g纯铁粉,最后得到2L0.25mol/L的FeSO4溶液以及26g固体沉淀物。求原混合溶液中Fe2(SO4)3和CuSO4的物质的量浓度。

方法:过量判断。首先根据题中数据,判断出26g为何物质,而后列方程求解。

捷径:题给变化过程可表述为:

Fe2(SO4)3

CuSO4

从Fe+Fe2(SO4)3=3FeSO4及Fe+CuSO4=FeSO4+Cu可知:生成0.5molFeSO4需Fe 0.5/3 mol~0.5 mol,故铁过量。

3n[Fe2(SO4)3] + n(CuSO4)= 0.25mol/L×2L

30g —{n[Fe2(SO4)3] + n(CuSO4)}×56g/mol + n(CuSO4)× 64g/mol = 26g

解得n[Fe2(SO4)3] = 0.1mol,n(CuSO4)= 0.2mol

c[Fe2(SO4)3]= 0.1mol/2L= 0.05mol/L

c[Cu(SO4)]= 0.2mol/2L= 0.1mol/L

总结:也可根据0.5molFeSO4中含Fe2+0.5mol,而加入的Fe为30g÷56g/mol﹥0.5mol判断出Fe过量。

例题7 :密度为0.91 g/mL的氨水,质量百分比浓度为25%(即质量分数为0.25),该氨水用等体积的水稀释后,所得溶液的质量百分比浓度为( )

A.等于12.5% B.大于12.5% C.小于12.5% D.无法确定

方法:先通过等质量分析求得中间值,再迁移到等体积。

捷径:两种质量百分比浓度不相同的同种溶液,只有等质量混合时,混合溶液的质量百分比浓度才能是二者的中间值(此题即为12.5%),现在水的密度(1.0g/mL)大于氨水的密度(0.91g/mL),当它们等体积混合后,水的质量比一半多,所以混合溶液的质量百分比浓度一定小于中间值12.5% 。答案为C。

总结:此类试题在解答时,一定要分清等质量,还是等体积。

例题8 :把30℃的饱和KNO3溶液112.5g,冷却到0℃时有15g固体析出,求0℃时KNO3的溶解度(已知30℃时KNO3的溶解度为50g)。

方法:利用不同温度下溶解度的差量进行计算。

捷径:设0℃时KNO3的溶解度为x,则30℃降到0℃有:

KNO3 溶液量 → 析出KNO3晶体

(100+50)g (50g — x)

112.5g 15g

150g︰(50g— x) = 112.5g︰15g,解得x = 30g

总结:在运用溶解度之差求算溶解度时,一定要注意原溶液为饱和溶液。

例题9 :天平两端各放一只质量相等的足量的稀盐酸,将物质的量相等的镁和铝分别放入左盘和右盘的烧杯中,待反应完毕后在哪一盘的烧杯中还需加入多少克同种金属天平才能平衡?

方法: 根据天平平衡时两边的质量相等进行比对。

捷径:设Mg和Al的物质的量均为a mol。

左盘:Mg + 2HCl = MgCl2 + H2↑ 溶液增重

1mol 2g 22g

amol 22ag

右盘:2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2↑ 溶液增重

2mol 6g 48g

amol 24ag

∵ 24a ﹥22a,∴ 左盘轻2ag。

要使天平平衡,左盘烧杯中应再增加2a g。为此设需加入Mg的质量为x。

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 溶液增重

24g 22g

x 2ag

x = a g 。

总结:对于天平类平衡题,一般都是根据天平两边的质量相等进行求算。

聚宝盆:

物质的量的正确求算是解答此类试题的关键。不少考生解题过程中,在未形成正确的解题思路之前,便依靠熟题效应,对题设条件以点概面、以偏概全而形成错误。如不注意反应物的状态,不注意外界条件等。

由于不深入的观察思考,浮光掠影地看题、审题,在此类试题的解题中也经常出现。如将物质A看成B、忽视过量问题、忽视平衡问题、忽视对题中隐含条件的分析等。以此造成分析不完整、答案残缺不全,对于与问题相关的多个因素顾此失彼。

热身赛:

1.在托盘天平两边放有浓度和质量都相等的两杯盐酸,向左盘杯中放入碳酸钠,同时向右盘杯中放入与碳酸钠等质量的锌。投放物反应完毕,盐酸有余,则天平状态为 ( )

A.保持平衡 B.左盘低 C.右盘低 D.右盘高

2.设N0表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是? ( )

A.100 mL 0.4mol/L的甲酸中含甲酸的分子数为0.04N0

B.在标准状态下,22.4 L乙烷与乙烯的混合气体,含碳原子数为2N0

C.体积相同的物质,含的分子数相同

D.N0个23Na原子的质量为23g

3.有a g浓度为15%的硝酸钠溶液,若想将其浓度变为30%,可采用的方法是 ( ) A.蒸发掉 g溶剂 B.蒸发掉溶剂的

C.加入g硝酸钠 D.加入 g硝酸钠

4.在密闭容器中充入H2、O2、Cl2的混合气,通过电火花引发,3种气体恰好完全反应,冷至室温,测得所得盐酸的质量分数为25.61%,则充入H2、O2、Cl2的物质的量之比是 ( )

A.7:3:1 B.5:2:1 C.13:6:1 D.8:3:2

5.右图是A、B两物质的饱和溶液的质量分数随温度变化的曲线,现分别在50g A和80g B中加入水150g,加热溶解并都蒸去50g水后,冷却到t1℃。下列叙述正确的是 ( )

A.t1℃时溶液中A、B的浓度相等(质量分数)

B.t1℃时溶液中A的浓度小于B

C.t1℃时二者均无固体析出

D.t1℃时析出固体B

6.A(气)+B(气)C(气),它们的体积比依次是1:3:2,如果A和B都是由两个原子组成的分子,则C的分子式是 ( )

A.AB3 B.A2B C.AB2 D.A3D

7.把x mol CO2通入含y mol Ca(OH)2的澄清石灰水中,则下列叙述中不正确的是( )

A.当x≤y时,产生100x g沉淀

B.当y≤x时,产生100y g沉淀

C.当y<x<2y时,产生100(2y-x) g沉淀

D.当2y≤x时,产生的沉淀将全部溶解

8.将3.48gFe3O4完全溶解在100mL1mol/LH2SO4中,然后加入K2Cr2O7溶液25mL,恰好使溶液中的Fe2全部氧化为Fe3,Cr2O全部转化为Cr3,则K2Cr2O7溶液的物质的量浓度为 ( )

A.0.05mol/L B.0.1mol/L C.0.2mol/L D.0.3molL

9.273K、1.01×105Pa时,氢气和氧气的混合气体amL,点火爆炸后恢复到原温度和压强时,气体变为bmL,则原混合气体中氧气为 ( )

A.(a-b)mL B.mL C.b mL D.mL

10.将含有2.05g某高价含氧酸的钙盐的溶液A与含1.20g碳酸盐的溶液B混合,恰好完全反应,生成1.25g白色沉淀C。将滤去沉淀C的滤液蒸发,得到白色固体D,继续加热D时,D分解只得两种气态物质的混合物,在273℃、1×105Pa下,体积为3.36L,已知该气体混合物充分冷却后得到0.90g水,另一种气态物质为气态氧化物R2O。试回答:(1)白色沉淀C的物质的量为____mol。(2)A的摩尔质量为____,B的摩尔质量为____。(3)R2O与H2O的物质的量之比为____生成D的质量为____,D的摩尔质量为____,R2O的相对分子质量为____,R2O的化学式是____,D的化学式是____。(4)写出A和B混合的化学方程式。

11.Ba(OH)2、NaHSO4、NaHCO3三种溶液,已知其中两种溶液的物质的量浓度相等,且分别为第三种溶液的物质的量浓度的2倍,若先将两种酸式盐溶液各取100mL混合反应后,再加入100mLBa(OH)2溶液,充分反应后,滤去白色沉淀,所得滤液仅含NaOH一种溶质,其浓度为0.9mol/L(不考虑混合时引起的溶液体积变化),计算原三种溶液的物质的量浓度。

12.加热2.436 g RCl2·mH2O晶体,使之失去全部结晶水,得到1.14 gRCl2。把这些RCl2溶解于水配成200mL溶液,取出50mLRCI2溶液。正好和20mL0.3mol/L的AgNO3溶液完全反应。求(a)R是什么元素 (b)m的值。

大检阅:

1.C 2.BD 3.AC 4.C 5.BD 6.A 7.B 8.B 9.BD

10.(1)0.0125

(2)164g/mol,96g/mol

(3)1:2,1g,80g/mol,44,N2O

(4)Ca(NO3)2+(NH4)CO3=CaCO3↓+2NH4NO3

11.1.8 mol/L 1.8 mol/L 0.9 mol/L或1.8 mol/L 0.9 mol/L 1.8 mol/L

12.(a)R—Mg (b)m=6

策略 3 元素周期律、周期表试题的分析技巧

金点子:

元素周期律、周期表部分的试题,主要表现在四个方面。一是根据概念判断一些说法的正确性;二是比较粒子中电子数及电荷数的多少;三是原子及离子半径的大小比较;四是周期表中元素的推断。

此类试题的解法技巧主要有,逐项分析法、电子守恒法、比较分析法、分类归纳法、推理验证法等。

经典题:

例题1 :(2001年全国高考)下列说法中错误的是 ( )

A.原子及其离子的核外电子层数等于该元素所在的周期数

B.元素周期表中从IIIB族到IIB族 10个纵行的元素都是金属元素

C.除氦外的稀有气体原子的最外层电子数都是8

D.同一元素的各种同位素的物理性质、化学性质均相同

方法:依靠概念逐一分析。

捷径:原子的核外电子层数等于该元素所在的周期数,而离子由于有电子的得失,当失去电子时,其离子的电子层数不一定等于该元素所在的周期数,如Na+等。A选项错。元素周期表中从IIIB族到IIB族 10个纵行的元素都是过渡元素,均为金属元素正确。氦的最外层为第一层,仅有2个电子,除氦外的稀有气体原子的最外层电子数都是8正确。同一元素的各种同位素的化学性质几乎完全相同,而物理性质不同,D选项错。以此得答案为AD。

总结:此题要求考生对元素及元素周期表有一个正确的认识,虽不难,但容易出错。

例题2 :(2001年上海高考)已知短周期元素的离子:aA2+、bB+、cC3-、dD-都具有相同的电子层结构,则下列叙述正确的是 ( )

A.原子半径 A>B>D>C B.原子序数 d>c>b>a

C.离子半径 C>D>B>A D.单质的还原性 A>B>D>C

方法:采用分类归纳法。

捷径:首先将四种离子分成阳离子与阴离子两类,分析其原子序数及离子半径。阳离子为aA2+、bB+,因具有相同的电子层结构,故原子序数a>b,离子半径AD。再将其综合分析,因四种离子具有相同的电子层结构,故A、B位于C、D的下一周期,其原子序数为a>b>d>c,离子半径A总结:对于电子层结构相同的单核离子,其核电荷越大,半径越小。

例题3 :(1998年全国高考)X和Y属短周期元素,X原子的最外层电子数是次外层电子数的一半,Y位于X的前一周期,且最外层只有一个电子,则X和Y形成的化合物的化学式可表示为 ( )

A.XY B.XY2 C.XY3 D.X2Y3

方法:先找出所属元素,再分析反应情况。

捷径:根据题意X可能是Li或Si。若X为Li,则Y为H,可组成化合物LiH即XY,若X为Si则Y为Li,Li和Si不能形成化合物。因此得答案为A。

总结:部分考生因未分析出X可能为Li,而造成无法解答。

例题4 :(1998年全国高考)X、Y、Z和R分别代表四种元素,如果aXm+、bYn+、cZn-、dRm-四种离子的电子层结构相同(a、b、c、d为元素的原子序数),则下列关系正确的是 ( )

A.a-c=m-n B.a-b=n-m C.c-d=m+n D.b-d=n+m

方法:充分利用电子层结构相同,列出恒等式获得结果。

捷径:分析选项,根据电子层结构相同,可得四种对应的恒等式:a-m= c+n, a-m=b-n,c+n = d+m ,b-n= d+m,变形后可得答案为D。

总结:阳离子的电子数= 质子数-电荷数;阴离子的电子数= 质子数+电荷数。

例题5 :(1999年上海高考)设想你去某外星球做了一次科学考察,采集了该星球上十种元素单质的样品,为了确定这些元素的相对位置以便系统地进行研究,你设计了一些实验并得到下列结果:

单质 A B C D E F G H I J

熔点(℃) ﹣150 550 160 210 ﹣50 370 450 300 260 250

与水反应 √ √ √ √

与酸反应 √ √ √ √ √ √

与氧气反应 √ √ √ √ √ √ √ √

不发生化学反应 √ √

相对于A元素的原子质量 1.0 8.0 15.6 17.1 23.8 31. 8 20.0 29.6 3.9 18.0

按照元素性质的周期递变规律,试确定以上十种元素的相对位置,并填入下表:

A

B

H

方法:充分利用表中数据,结合元素周期性变化解题。

捷径:因为A、E不发生化学反应,具有相似的化学性质,处于同一族,同理I、C,D和J,B、F、G、H由于化学性质相似,可能处于同一族。但D、J的相对原子质量相当接近,它们不可能处于同一族,而只能处于同一周期相邻的族。同理H和F也处于同一周期相邻的族中。然后按照相对原子质量小的元素其原子序数小的原则排列。以此获得下表中的结果。

A

I B

C D J G E

H F

总结:该题的解题方法技巧是:①确定元素种类,B、F、G、H属活泼金属,D、J属不活泼金属,C、I属非金属,A、E属惰性元素。②按元素的相对原子质量由小到大排成一横行,再把同类元素按相对原子质量自上而下排成一纵行。③结合表中巳定位的A、B、H元素,确定其它元素的位置。解本题时,切忌与地球上存在的元素一一对应。

例题6 :(1993年上海高考)A、B、C、D四种短周期元素的原子序数依次增大。A、D同主族,B、C同周期。A、B组成的化合物甲为气态,其中A、B原子数之比为4︰1。由A、C组成的两种化合物乙和丙都为液态,乙中A、C原子数之比为1︰1,丙中为2︰1。由D、C组成的两种化合物丁和戊都为固态,丁中D、C原子数之比为1︰1,戊中为2︰1。写出分子式:甲 、乙 、丙 、丁 、戊 ;写出B元素的最高价氧化物跟丁发生反应的化学方程式: 。

方法:依据原子序数依次增大,列出关系进行分析。

捷径: 由AB形成气态氢化物甲中原子数比为4︰1,可知A为H,B为C,甲为CH4,又C的原子序数大于B,应为碳以后的元素,而乙、丙为液态可判断为共价化合物推出为N、O、F或Si、P、S、Cl等,再由乙、丙的原子个数关系推为H2O2、H2O,最后丁、戊可定。以此得答案为:甲――CH4 ,乙――H2O2,丙――H2O,丁――Na2O2 ,戊――Na2O,其化学方程式为:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2

总结:原子数之比为1︰1是该题的障碍点。部分考生因仅考虑XY型化合物,而未考虑X2Y2型化合物,造成无法作答的现象较多。

金钥匙:

例题1 :下列各组微粒半径由小到大的排列顺序正确的是( )

A.Na<Si<P B.O2->Mg2+>Al3+

C.Ca>Ba>Ca2+ D.Cl->F>F-

方法:根据周期表中元素的原子半径的递变规律及离子半径的大小比较规律,在巧解巧算中简约思维而获得结果。

捷径:先看电子层数,层数越多半径越大;当层数相同时看核电荷数,核电荷数越大半径越小;当层数和核电荷数都相同时看核外电子数,核外电子数越多半径越大。依据此原则可得:A选项P总结:微粒半径比较原则:(1)阴离子半径大于其原子半径,阳离子半径小于其原子半径;(2)同主族元素原子半径由上到大依次增大,同周期元素原子半径从左至右依次减小;(3)具有相同电子层结构的离子,核电荷数越大,半径越小。

例题2 :下列各组物质中,分子中的所有原子都满足最外层8电子结构的是( )

A.BeCl2、PCl5 B.PCl3、N2

C.COCl2(光气)、SF6 D.XeF2、BF3。

方法:根据选项逐一分析。

捷径:所有原子最外层满足8电子结构的题中物质仅有:PCl3、N2、COCl2,故正确选项为B。

总结:对ABn型分子,中心原子A是否满足8电子结构的判断方法是:如果A的化合价的绝对值 + 最外层电子数等于8,即满足8电子结构,否则不满足。

例题3 :A、B、C是元素周期表中相邻的三元素,若它们原子核外电子总数为33,则符合条件的A、B、C三种元素共有 种组合,请尽列之 。

方法:通过建立位置模型,使A、B、C三元素间建立起更为明确的联系,使思维有序和定向。

捷径:题中“相邻”是指上下、左右相邻。据此A、B、C在元素周期表中的位置应有以下三种模型:

(Ⅰ) (Ⅱ) (III)

(田字格中任意三格)

题中还要求“它们原子核外电子总数为33”,结合周期表的结构对这三种可能的模型进行分析并推理。

(Ⅰ)

x—8

x

x+8

x—8+x+x+8=33

x = 11 …… Na

x —8 = 3 ……Li

x + 8 = 19 ……K

(Ⅱ)

x—1 x x+1

x —1 + x + x +1 = 33

x = 11 …… Na

x — 1 = 10 …… Ne

x + 1 = 12 …… Mg

与题意矛盾,舍去。

x x+1

x+8 x+9

(III)

共有四种可能:

1 x+1+x+x+8=33

x=8 …… O

x+1=9 …… F

x+8=16 …… S

2 x+x+8+x+9=33

x=14/3(舍去)

3 x+8+x+9+x+1=33

x=5

x+8=13 …… Al

x+9=14 …… Si

x+1=6 …… C

4 x+9+x+1+x=33

x=23/3(舍去)

综上分析,符合题意的A、B、C三种元素共有三种可能的组合,它们分别是Li,Na,K;O,S,F;C,Si,Al。

总结:依据周期表中的位置建立元素间的相互关系是解答此类试题的关键。

例题4 :周期表中有些元素有“隔类相似”现象(即对角线相似),如Be、Al等,现用融熔LiCl电解,可得锂和氯气。若用已潮解的LiCl加热蒸干灼烧至熔融,再用惰性电极电解,结果得到金属锂和一种无色无味的气体,其主要理由是 ( )

A.电解出的锂与水反应放出氢气

B.电解前LiCl在加热时发生了水解

C.电解时产生的无色气体是氧气

D.在高温时阳极放出的氯与水作用释放出氧气

方法:根据题示信息,元素有“隔类相似”现象,找出Li与Mg处于对角线位置,性质相似,以此电解LiCl的过程可简约成电解MgCl2的过程。

捷径:题中信息是Mg、Li属对角线相似关系,电解LiCl应类似的电解MgCl2。但对于已潮解的LiCl加热,则应考虑其水解反应。由于加热使HCl挥发,水解平衡正向移动。生成的LiOH又可类似于Mg(OH)2,在灼烧时分解成Li2O。因此电解的实为Li2O的融熔态, 显然得到无色无味气体是氧气。得答案B、C

总结:在利用对角线规律解题时,既要考虑到其相似的地方(即性质相似),又要考虑到其不同的地方(即化合价的不同)。

例题5 :有A、B、C、D、E五种短周期元素,它们的核电荷数按C、A、B、D、E的顺序增大。C、D都能分别与A按原子个数比为1︰1或2︰1形成化合物。CB可与EA2反应生成C2A与气态物质EB4。

(1)写出五种元素名称A ,B ,C ,D ,E 。

(2)画出E的原子结构简图 ,写出电子式D2A2 ,EB4 。

(3)比较EA2与EB4的熔点高低 ﹥ 。

(4)写出D单质与CuSO4溶液反应的离子方程式 。

方法:从短周期中常见元素形成的化合物及核电荷数的大小推证。

捷径:分析EB4中E元素应为+4价,只能是ⅣA族元素C或Si。因B的原子序数不最小,则B不可能为H元素,E的价态应为+4,B应为Ⅶ族元素,且只能为F,如果为Cl元素,则原子序数比E还大。而E只能为Si,即EB4为SiF4,从CB的化合物的形式可知C为+1价,B为-1价,而由C2A可知A为—2价,只能为O。能与O按原子个数比1︰1或2︰1形成化合物的元素只能是H或Na。以此获得如下结果。

(1)A为氧,B为氟,C为氢,D为钠,E为硅。

(2)

(3)从晶体类型得SiO2 >SiF4

(4)Na与CuSO4溶液反应相当于Na首先与水反应,生成的NaOH再与CuSO4溶液反应。其离子方程式为:2Na+2H2O+Cu2+ = Cu(OH)2↓+2Na++H2↑。

总结:此题的关键点在于分析EB4中E元素只能是ⅣA族元素C或Si。

例题6 :已知A、B、C、D四种元素的简单离子具有相同的电子层结构。A元素原子的最外层电子数是次外层电子数的三倍,A单质可以由B单质通过置换反应得到;B与C形成的化合物CB可以预防龋齿;0.10 mol D单质与足量的盐酸反应,在标准状况下可放出3.36L氢气。则他们的元素符号为A ,B ,C ,D 。

试写出下列转化的化学方程式。

B→A: ,D+HCl: 。

方法:从短周期中常见元素形成的化合物及电子层结构推证。

捷径:A原子的最外层电子数必定小于8,它若为次外层电子数的三倍,则该次外层电子数只能为2,2×3=6,故A为氧元素。B能将O2置换出来,B单质氧化性一定大于O2,则只有F2,B为氟元素。C元素与B元素结合成个数比为1︰1的化合物,C为+1价,只有Na+与F—电子层结构相同,且NaF有防龋齿功能,C为钠元素。标准状况下3.36 L H2的物质的量为0.15 mol,它必定是由0.3 mol H+得到0.1 mol D所失去的电子而生成的,即0.1 mol D 失去0.3 mol电子生成0.1 mol D3+,Al3+与F—电子层结构亦相同,故D为Al。以此得他们的元素符号分别为A:O B:F C:Na D:Al。其转化的化学方程式为:B→A:2F2+2H2O = 4HF+O2 ;D+HCl:2Al+6HCl = 2AlCl3+3H2↑

总结:元素、化合物知识不全面,往往是推理难以进行的症结所在。通过置换反应,我们不仅可以得到金属,也可以得到非金属。而非金属间的置换,实质上是他们氧化性的强弱比较。找突破口是解推断题的共同要求,例如本题中A元素的确定,NaF有防龋齿功能都是突破口。只有将具体元素的原子结构与离子结构的特点,物质的性质、变化时的现象及量的关系有机结合在一起,方能百战不殆。

例题7 :A、B、C、D四种元素的原子序数均小于18,其最高正价数依次为1、4、5、7。已知B原子核外次外层电子数为2,A、C原子核外次外层电子数均为8,在同族元素中,D元素的最高价氧化物的水化物酸性最强。则A、B、C、D的元素符号分别是 ,A离子的结构示意图为 ,C原子的结构示意图为 ,C的最高价氧化物对应的水化物与A的氢氧化物反应可生成 种盐,其化学式分别为 ,C、D所形成的气态氢化物的稳定性由强到弱的顺序 。

方法:从最高正价推得该元素所在周期表中的主族数及最外层电子数,从电子层结构推得其在周期表中的位置,从而确定出元素。

捷径:最高正价依次为1、4、5、7,说明A、B、C、D四种原子的最外层电子数依次为1、4、5、7。B原子次外层电子数为2,次外层即为K电子层,则其电子总数=2+4=6,核电荷数为6,B为碳元素。A、C原子序数小于18,次外层电子数为8,则电子层结构为2、8、x,共三层。那么,A原子序数=2+8+1=11,A为钠元素,C原子序数=2+8+5=15,C为磷元素。在1~18号元素中最高价为+7,且含氧酸为最强酸的只能为氯元素。A、B、C、D依次为:Na、C、P、Cl。其A离子及C原子的的结构示意图分别为:

A+: , C:

H3PO4为三元酸,与NaOH反应,可生成三种盐,分别是Na3PO4、NaH2PO4、Na2HPO4。

因非金属性Cl﹥P,故稳定性HCl﹥PH3。

总结:熟悉1~18号元素微粒的结构特点及元素性质的递变规律,准确审清题意,耐心,细致的推理是成功解题的关键。

例题8 :若短周期元素中两种元素可以形成原子个数比为2︰3 的化合物,则这两种元素的原子序数之差不可能是 ( )

A.1 B.3 C.5 D.6

方法: 采用枚举法或归纳法。

捷径: [解法一](枚举法):若化合物为A2B3,则A为+3价,B为—2价,可能为第IIIA族与第VIA族元素结合而成,即 ,其原子序数的差可能为3,

5, 11;若化合物为A3B2型,则A为+2价,B为—3价,可能为第IIA族与第VA族元素的结合,即 ,其原子序数之差可能为3,5,11。

若化合物为N2O3,则原子序数之差为 1 。

[解法二](归纳法):无论化合物为A2B3型或A3B2型,A、B化合价数值必为一奇、一偶(不可能出现A为+6,B为-4的A2B3这种情况,因为在短周期元素中,A最外层有6个电子,B最外层有4个电子,则A的非金属性大于B,A为—2价,B为+4价,化学式为BA2)。在元素周期表中,原子序数为奇(偶)数的元素,必在奇(偶)数族,化合价必为奇(偶)数价,而奇数与偶数之差必为奇数,故D选项中的6肯定不符合要求。故答案为D。

总结:枚举法在元素推理题中是常见的解法,它不仅要求解题者熟悉元素周期表的结构及元素性质的递变规律,而且要求解题者具备严谨的逻辑思维能力。此类习题对解题者的智力发展有极好的锻炼作用。在使用枚举法时,既要注意一般性,更要注意其特殊性,若能对周期表有全面深入的理解,则解题时就可以驾轻就熟,事半功倍。

例题9 : 两种非金属元素X、Y在周期表中彼此相隔一个周期,其单质Xm、Yn均为实验室中常见固体,且Xm熔点较低,他们能发生如下反应:Xm+Yn+H2O→HY+H3XO4+XH4Y。试判断Xm、Yn各是何种单质。

方法:本题的化学方程式是从未学过的,但它提供了大量的化学式,由此联想化合价、元素在周期表中的位置,思路便豁然开朗。

捷径:X、Y为非金属元素则他们一定是主族元素,HY中Y为—1价,故Y在ⅦA族,又因为Yn为固体,则它只能是I2;而H3XO4中X为+5价,XH4Y中X为—3价,说明X为ⅤA族元素,X、Y相隔一个周期,Xm是实验室常见固体,且熔点较低,Xm为白磷(P4)。以此得答案为Xm:P4,Yn:I2 。

总结:对于复杂反应,不能套用具体、常见的反应形式。

例题10 :有A、B、C、D、E五种元素,他们的原子序数依次增大;B、C、D同周期,A与D同主族,C与E同主族且在相邻周期;A原子的最外层电子数为内层电子数的3倍;C原子的内层电子总数为最外层电子数的2倍;B在同周期中其原子半径最大。

(1)写出元素符号:A 、B 、C 、D 。

(2)已知E2A3为剧毒白色固体,微溶于浓HCl和烧碱溶液。

E2A3与浓HCl反应的方程式为 。

E2A3与烧碱反应的方程式为 。

(3)将D的氢化物通入E2A3的盐酸溶液后发生复分解反应,析出一种黄色沉淀,有关反应的化学方程式为 。

方法:根据周期表中的元素位置相关联及同周期中原子半径递变规律求解。

捷径:由题中前两句所述,五种元素相对位置如右图。本题突破口为A、C元素的确定。既然A原子有最外层电子,则内层一定排满,由于最外层电子数≤8,故内层只能为K层,2×3=6,A原子电子层结构为2、6,A为氧元素。C原子内层电子数一定不会超过2×8=16个,故内层可能为K层或K层、L层,而C的原子序数大于A,故内层为2、8结构,最外层电子数=(2+8)/2=5,C为磷元素。第三周期中,钠原子半径最大,B为钠元素。而As元素与磷元素在同主族相邻周期,E为砷元素。As2O3(E2O3)既能与酸又能与碱反应,是两性氧化物,故方程式的书写可类推于Al2O3与酸与碱的反应。其反应方程式为:As2O3+6HCl = 2AsCl3+3H2O;As2O3+2NaOH = 2NaAsO2+H2O。将H2S通入As2O3的盐酸溶液中,可依据题中所给信息“发生复分解反应”写出: As2O3+3H2S==As2S3↓+3H2O。

总结:解答元素推断题,关键在于判断元素在周期表中的位置是否准确无误,其灵魂在于思维的应用,它可以促进人的认识水平由低向高不断发展,也促进人的学习能力的不断发展。

聚宝盆:

1.对元素推断题的解题思路一般为:先确定该元素所在的主族位置,然后再根据该族元素性质变化规律进行推测判断。

2.确定元素形成的化合物的解题思路一般为:推价态、定元素、想可能、得形式,从而获得结果。

3.对元素“位构性”关系的分析思路一般为:先确定元素所在周期表中的位置,然后再根据位置推测性质。

在利用反应推断元素在周期表中位置时,不少考生由于未能整体考虑反应过程,而出现推断错误的现象经常发生。如下列试题:

在一定条件下,RO3—与R—可以发生反应:RO3—+5R—+6H+==3R2+3H2O 。关于R元素的叙述中不正确的是 ( )

A.RO3—中,R元素化合价为+5价 B.R元素位于ⅤA族

C.R的气态氢化物的水溶液呈强酸性 D.RO3—可以作还原剂

由于RO3—中R元素为+5价,不少考生错误认为这就是R元素的最高正价,而错选CD。如能再从R的阴离子为R—,故R最外层有七个电子,即可知R为第ⅦA族元素。又卤化氢中只有HF是弱酸,但由于F元素无正价,不存在RO3—酸根,所以R元素只可能为Cl、Br、I,他们的氢化物的水溶液都是强酸。RO3—中R为+5价,不是最高价,可以作还原剂。以此得正确结果为B。

在新知识或繁杂或简单的无从下手的问题面前,不能有畏难情绪,可采用下列策略:靠船下篙,探明水深水浅,搜索相关知识;避十就虚,理清一般思路,找到解题方向。要知道,概念清晰、视野开拓、审题细致、求证耐心是解题的关键。

热身赛:

1.某主族金属元素的阳离子,核外电子层数与该金属原子相同,但最外层只有2电子,次外层达稳定结构,这种离子具有显著的还原性,则这种金属离子可能是 ( )

A. Mg2+ B. Fe2+ C. Sn2+ D. Pb2+

2.设某元素某原子核内的质子数为m,中子数为n,则下述论断正确的是:( )

A. 不能由此确定该元素的原子量

B. 这种元素的原子量为m+n

C. 若碳原子质量为Wg,则此原子的质量为(m+n)g

D. 核内中子的总质量小于质子的总质量

3.某原子中的第x电子层,当把它作为最外层时,容纳的电子数最多与x-1层相同;作为次外层时,最多容纳的电子数比x+1层多10,则x层可能为 ( )

A. L层 B.M层 C. N层 D.任意层

4.已知主族元素的性质主要由其原子的最外层电子数和电子层数决定,若元素的最外层电子数为m,电子层数为n,一般具有这样的规律:m>n的元素为非金属元素,m≤n的元素为金属元素。第七周期为不完全周期,若把这一周期元素全部排满,则下列有关第七周期元素的推论可能错误的是 ( )

A.第七周期排满时有32种元素,全部是放射性元素

B.第七周期排满时最后一种的单质不与任何物质发生化学反应

C.第七周期第VIIA族元素的原子序数为117,是一种金属元素

D.第七周期第IIIA族元素的氢氧化物与Al(OH)3具有相似的化学性质

5. M、N两元素原子序数均小于20,M的原子序数为n,M2和N3的电子层结构相同,则N的原子序数为 ( )

A.n+3 B.n+4 C.n+5 D.n-5

6.运用元素周期律分析下列推断,其中错误的是( )

A.铍是一种轻金属,它的氧化物的水化物可能具有两性

B.砹单质是一种有色固体,砹化氢很不稳定,砹化银是有色难溶于水且感光性很强的固体

C.硫酸锶难溶于水,但易溶于盐酸

D.硒的最高氧化物的水化物是一种强酸

7.a、b、c三种元素的原子序数均小于20,a、b两元素的阳离子和c元素的阴离子都有相同的电子层结构,a原子的半径大于b原子的半径,则三种元素的原子序数的关系是 ( )

A. a>b>c B.b>a>c C. c>b>a D. a>c>b

8.某金属元素X,其原子的质量数为52,已知X的离子中含有28个中子、21个电子,由这种离子构成的化合物的化学式正确的是 ( )

A.XNO3 B.X2(SO4)3 C.XCl2 D.K2X2O7

9.A、B、C、D、E是短周期的五种元素,它们的原子序数依次增大。A元素的一种同位素核内无中子;B元素的原子最外电子层的电子数是次外层的2倍,A与B、B与C都能形成气态非极性分子化合物,A、D元素属同一主族,B、E元素同一主族,C和D能形成D2C型离子化合物。

(1)试推断A、B、C、D、E五种元素的名称。

(2)写出B的最高价氧化物的分子式,该氧化物属于哪种晶体构型,写出C与E形成的化合物的化学式,该化合物的晶体属于哪种构型。

(3)写出元素B和E的最高价氧化物的水化物分子式,两者比较哪一种的酸性强。写出此二元素的气态氢化物分子式,并比较哪一个更稳定。

(4)写出D元素的最高价氧化物的水化物与E元素的最高价氧化物的水化物发生反应的化学方程式。

10.A、B、C、D是4种短周期元素,它们的原子序数依次增大,其中A、C与B、D分别是同主族元素。又知B、D两元素的原子核中质子数之和是A、C两元素的原子核中质子数和的2倍,这4种元素的单质中有2种气体、2种固体。

(1)写出元素符号:A______、B______、C______、D______。

(2)写出2种均含A、B、C、D 4种元素的化合物相互反应逸出气体的化学方程式: 。

(3)用A元素的单质和B元素的单质可以制成电池,电池中装有浓KOH溶液,用多孔的金属惰性电极浸入KOH溶液中,两极均有特制的气体透过性隔膜。在一极通入A的单质,另一极通入B的单质。

①通入A的单质一极为____极,反应的电极方程式是 。

②通入B的单质一极为____极,反应的电极方程式是 。

11.有X、Y、Z 3种元素。已知X的气态氢化物的分子式为H2X,该氢化物分子的相对质量与X的最高价氧化物分子的相对质量之比为17:40;X原子核内质子数与中子数相等,Y与X可形成离子化合物Y2X;Y阳离子的电子层结构与氖相同,Z与X属同一周期,其气态单质是双原子分子,两原子间共用一对电子。

(1)推出元素符号X________、Y________、Z________。

(2)Y单质在空气中燃烧的化学方程式以及该生成物与CO2反应的化学方程式 。

(3)X原子的相对质量________,离子的结构简图____________。

12.有A、B、C、D四种元素,它们的核电荷数依次增大,C和D的原子具有相同的电子层数;B的单质是双原子分子,与水剧烈反应生成氧气,B2与A单质常温时混合即能发生爆炸。C元素的单质能在足量D元素形成的单质中燃烧。出现白色烟雾,形成化合物的化学式为CD3和CD5。B2通入D的钠盐溶液中不能得到D单质,但与D的钠盐粉未反应可得到D单质。A与D的化合物相对分子质量为36.5。请填充下列空白处。

(1)四种元素的名称为A:________、B:________、C:________、D:________。

(2)A单质在D单质中燃烧时火焰呈________色,生成物的水溶液的名称是________,俗称________,该水溶液能使石蕊试液由________色变成________色。

(3)B单质与水、与A单质反应的化学方程式为:______ ; 。

(4)D的氢化物浓溶液与MnO2共热有1mol D元素被氧化,可以得到氯气________mol。

13.A、B、C、D均为短周期元素,A元素原子的次外层电子数的一半;B元素原子的核外无成对电子;C元素单质C2在标准状况下的密度为1.43g/L;D元素的焰色反应为黄色。将以上4种元素组成的盐的晶体3.4g,加热后失去全部结晶水,质量减少1.35g,所得无水盐中C元素的质量 占39%;将这些无水盐与浓H2SO4反应,得到一种挥发性弱酸,点燃该弱酸使之完全燃烧得到0.9gH2O 和2.2gCO2。已知这种弱酸一个分子中共有32个质子。则

(1)元素的名称是A________、B________、C________、D________。

(2)通过计算确定4种元素组成结晶盐的化学式是________。

14.有A、B、C、D、E、F六种元素,它们均位于周期表前三周期。元素D的最高正价与负价的绝对值之差为2,其气态氢化物中含氢8.82%,D单质在A单质中燃烧时出现大量白色烟雾;A的负价离子的电子排布与B的负价离子的电子排布相同,常温下B单质是固态;B原子最外层的电子数为K层电子数的三倍;F的正二价阳离子与C的负二价离子的电子层排布都与氖原子相同,C与E同在一个周期,它们能形成多种化合物,E的气态氢化分子中含有四个原子。

(1) 写出这六种元素的元素符号。

(2) 写出A、B、D这三种元素最高价氧化物的对应水化物的化学式,并按酸性从强到弱的顺序排列。

(2)HClO4>H2SO4>H3PO4

15.有A、B、C、D四种元素,A的正二价离子和D的负二价离子具有相同的电子层结构,A的氯化物中含A 36%,A的原子核中质子数与中子数相等。B元素的最高正价与负价的代数和为零,B的气态氢化物中含氢25%,C元素是第四周期中金属性最强的元素。

(1)试推断A、B、C、D各是什么元素:A______B______C_____D_____(写名称)

(2)写出A的最高价氧化物对应水化物的澄清液分别与未过量和过量的B的最高价氧化物反应的化学方程式:____________和____________

(3)写出C与水反应的化学方程式________________________

16.X、Y、Z三种元素在周期表中相邻,X、Y同周期,Y、Z同主族。三种元素原子序数之和为30,最外层电子数之和为16。X元素分别与Y、Z化合,都能形成二种酸酐。X、Y形成酸酐的分子式为________和________;X、Z形成的酸酐的分子式为________和________。

17.含有A、B、C、D四种短周期元素,它们的核电荷数依次增大。A与C、B与D分别是同族元素。B、D两元素的质子数之和是A、C两元素质子数之和的两倍。这四种元素中有一种元素的单质易溶解于CS2溶剂中。则四种元素是:

A____________ B____________ C________________ D________________

写出两种均含四种元素的化合物相互反应放出气体的化学方程式: 。

X

Y Z

18.X、Y、Z均为短周期元素,它们在周期表中的相对位置如右图,已知X、Y、Z三元素原子的质子数之和为31。

(1)它们的元素符号是X________、Y________、Z________。

(2)X的最高价氧化物的电子式是________。气态氢化物的分子式________,空间构型为________,键角为________。

(3)Z的最高价氧化物的分子式为________,与碱反应的离子方程式________。

大检阅:

1.C 2.A 3.B 4.BD 5.C 6.C 7.B 8.B

9.(1)A为氢 B为碳 C为氧 D为钠 E为硅

(2)CO2 分子晶体 SiO2 原子晶体

(3)H2CO3 H2SiO3 H2CO3强 CH4 SiH4 CH4稳定

(4)2NaOH+H2SiO3==Na2SiO3+2H2O

10.(1)H O Na S

(2)NaHSO3+NaHSO4=Na2SO4+SO2↑+H2O

(3)①负 H2-2e+2OH-=2H2O

②正 O2+4e+2H2O→4OH-

11.(1)S Na Cl (2)2Na+O2=Na2O2 Na2O2+CO2=Na2CO3+1/2O2↑

(3) 32

12.(1)氢 氟 磷 氯

(2)苍白 氢氯酸 盐酸 蓝 红

(3)2F2+2H2O=== 4HF+O2↑ F2+H2====2HF

(4)0.5

13.C H O Na CH3COONa·3H2O

14.(1)A为Cl B为S C为O D为P E为N F为Mg

15.(1)A:钙 B:碳 C:钾 D:硫

(2)Ca(OH)2+CO2===CaCO3↓+H2O

Ca(OH)2+2CO2===Ca(HCO3)2

(3)2K+2H2O===2KOH+H2↑

16.N2O5;N2O3;P2O5;P2O3 。

17.H、O、Na 、S 2NaHSO4+Na2SO32Na2SO4+H2O+SO2↑

18. (1)C Mg Al (2) CH4 正四面体 109°28′ (3)Al2O3

Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O

策略 4 速率与平衡方面试题的解题方法与技巧

金点子:

在化学反应中物质的变化必经过三态,即起始态、变化态和最终态。对于化学反应速率、化学平衡及其它化学反应方面的计算,如能根据反应方程式,对应地列出三态的变化,哪么便可使分析、解题变得一目了然。此方面的试题的题型及方法与技巧主要有:

1.化学平衡状态的判断

化学反应是否达到平衡状态,关键是要看正反应速率和逆反应速率是否相等及反应混合物中各组分百分含量是否还随时间发生变化。

2.化学反应速率的计算与分析

要充分利用速率之比等于化学方程式中的计量数之比。

3.化学平衡移动的分析

影响因素主要有:浓度、压强、温度,其移动可通过勒沙特列原理进行分析。化学平衡移动的实质是浓度、温度、压强等客观因素对正、逆反应速率变化产生不同的影响,使V正≠V逆,原平衡状态发生移动。

4.等效平衡的分析

主要有等温等容和等温等压两种情况。

5.速率与平衡的图象分析

主要要抓住三点,即起点、拐点和终点。

经典题:

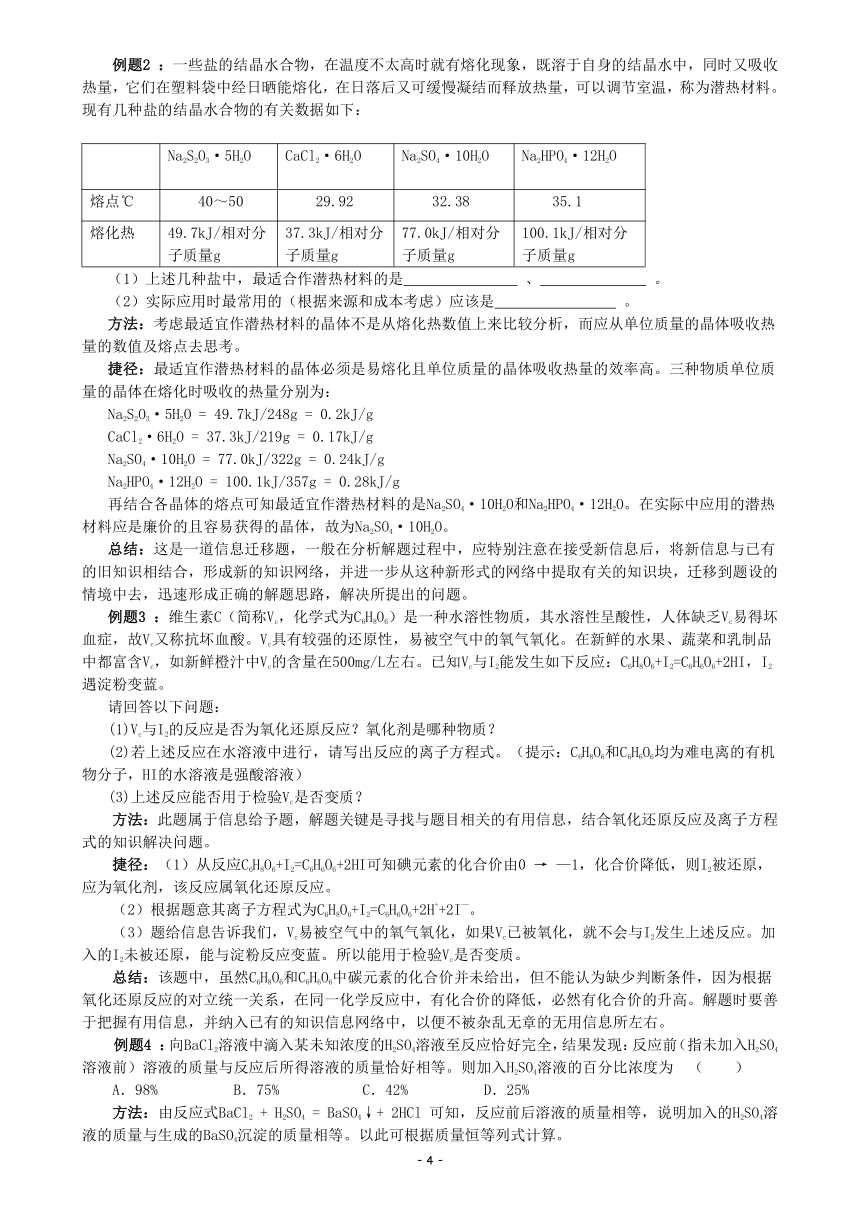

例题1 :(2001年全国高考)在一定温度下,容器内某一反应中M、N的物质的量随反应时间变化的曲线如图,下列表述中正确的是 ( )

A.反应的化学方程式为:2MN

B.t2时,正逆反应速率相等,达到平衡

C.t3时,正反应速率大于逆反应速率

D.t1时,N的浓度是M浓度的2倍

方法:图象分析法。

捷径:从图中得到N为反应物,M为生成物。从0→t2min ,M增加2mol,N消耗4mol,且到达t3min,M、N的浓度保持不变,即反应为可逆反应,反应式为2N M。t2时反应物和生成物物质的量相等,此时不是正、逆反应速率相等。当t3时正逆反应的速率相等。t1时n(N)=6mol,n(M)=3mol,由于在同一容器中,所以c(N)=2c(M)。因此此题正确答案为D。

总结:选项B最容易被误认为正确说法。造成错判的原因有三:①没有看清纵坐标的物理量;②概念错误,认为物质的量相等时,化学反应速率就相等;③没有读懂图。

例题2 :(1998年全国高考)体积相同的甲、乙两个容器中,分别都充有等物质的量的SO2和O2,在相同温度下发生反应:2SO2+O22SO3,并达到平衡。在这过程中,甲容器保持体积不变,乙容器保持压强不变,若甲容器中SO2的转化率为p%,则乙容器中SO2的转化率 ( )

A.等于p% B.大于p% C.小于p% D.无法判断

方法:平衡中的等效转化分析法。

捷径:设乙容器压强保持1.01×105Pa,因甲容器中体积保持不变,2SO2+O2 2 SO3的正反应是个气体体积缩小的反应,达到平衡时,混合气体的总压强小于1.01×105Pa。又减小压强,平衡向逆反应方向移动,则甲容器中SO2转化率低,乙容器中(定压)SO2的转化率高。以此得答案为B。

总结:将两平衡态先相联系,再依据平衡移动原理相互转化,便能快速方便获得结果。

例题3 :(2002年全国高考)在一定温度下,向a L密闭容器中加入1 mol X气体和2mol Y气体,发生如下反应:X(g) + 2Y(g) 2Z(g)。

此反应达到平衡的标志是 ( )

A.容器内压强不随时间变化

B.容器内各物质的浓度不随时间变化

C.容器内X、Y、Z的浓度之比为l : 2 : 2

D.单位时间消耗0.1 mol X的同时生成0.2 mol Z

方法:从平衡状态下正逆反应速率相等分析。

捷径:此反应为一气体分子数减小的反应,故容器内压强不随时间变化,说明巳达平衡。各物质的浓度不随时间变化而变化,说明正逆反应速率相等,巳达平衡状态。浓度为一固定比值不能说明巳达平衡。D项中的所述均为正反应,未提到逆反应,故不能判断。以此得答案为AB。

总结:平衡状态的判断,是高考中的重点内容,也是平衡中的重点。此类试题只要抓住平衡状态下速率相等,各成分的百分含量保持不变,即可求解。

例题4 :(1998年全国高考)在一定体积的密闭容器中放入3L气体R和5L气体Q,在一定条件下发生反应:2R(g)+5Q(g)= 4X(g)+nY(g)。反应完全后,容器温度不变,混和气体的压强是原来的87.5%,则化学方程式中的n值是 ( )

A.2 B.3 C.4 D.5

方法:根据化学反应直接分析判断,属过量计算。

捷径:本题所述及的反应不是可逆反应。3L气体R和5L气体Q反应时,R过量1L,

同时生成4LX气体和nLX气体,根据题意 ,所以n=2 。

总结:本题若看成是可逆反应,似乎也可以得到相同的答案,但它们之间有严格区别的,若看成是可逆反应,n只能等于1,因为Q气体不能全部参加反应,而Q气体完全反应。该题中n只能等于2。我们把本题安排在可逆反应这一部分中,目的是希望大家能很好地比较两者之间的差异,不能混为一谈。

例题5 :(1997年全国高考)反应2X(g) + Y(g) 2Z(g) +热量,在不同温度(T1和T2)及压强(P1和P2)下,产物Z的物质的量(nz)与反应时间(t)的关系如图所示。下列判断正确的是(C )

A.T1P2

C.T1>T2,P1>P2 D.T1>T2,P1方法:充分利用关系图,采取淘汰法解题。

捷径:压强相同(P2),达到平衡所用的时间T1小,说明T1反应速率快,所以可知T1﹥T2,C、D可能正确;相同温度时(T2)时,达平衡后Z的物质的量P1大,说明压强为P1时,平衡向生成Z的方向移动。而生成Z的方向是气体体积减小的方法,所以P1﹥P2,所以C项正确。

总结:在图象分析时,既要看清平衡时的直线,又要考虑到非平衡状态下曲线的变化趋势,只有将两者结合起来分析,才能获得正确结果。

例题6 :(1993年全国高考)在一定温度下, 把2 mol SO2和1 mol O2通入一个一定容积的密闭的容器里, 发生如下反应:

当此反应进行到一定程度时, 反应混和物就处于化学平衡状态。现在该容器中维持温度不变, 令a、b、c分别代表初始加入的SO2、O2和SO3的物质的量(mol)。如果a、b、c取不同的数值, 它们必须满足一定的相互关系,才能保证达到平衡时,反应混合物中三种气体的百分含量仍跟上述平衡时的完全相同。请填写下列空白:

(1)若a=0,b=0, 则c= .

(2)若a=0.5, 则b= 和c= .

(3)a、b、c取值必须满足的一般条件是(请用两个方程式表示,其中一个只含a和c,另一个只含b和c): 。

方法:此题属等温等容的等效平衡,因两边的气体分子数不等,故要达到等效,必须满足SO2为2 mol和O2为1 mol ( 或通过逆向转换产生) 。

捷径:(1)2 mol SO3相当于2 mol SO2和1molO2

(2)0.5 mol SO2与0.25 mol O2反应生成0.5 mol SO3,再加上1.5 mol SO3,其SO3的量是2 mol,同(1)

(3)若SO2与SO3物质的量之和等于2,相当于原来加入2 mol SO2。c mol SO3分解

得 mol O2,若 +b=1,两者之和等于初始氧气的量就符合题意。

以此得(1)c=2;(2)b= 0.25 ,c= 1.5。(3) a+c=2 ,2b+c=2 。

总结:此题的类型为:在其他条件不变时,改变平衡体系中有关物质的量,使之平衡状态相同。其解题思路是:有关物质

第一部分:知识篇

策略 1 化学基本概念的分析与判断

金点子:

化学基本概念较多,许多相近相似的概念容易混淆,且考查时试题的灵活性较大。如何把握其实质,认识其规律及应用?主要在于要抓住问题的实质,掌握其分类方法及金属、非金属、酸、碱、盐、氧化物的相互关系和转化规律,是解决这类问题的基础。

经典题:

例题1 :(2001年全国高考)下列过程中,不涉及化学变化的是 ( )

A.甘油加水作护肤剂 B.用明矾净化水

C.烹鱼时加入少量的料酒和食醋可减少腥味,增加香味

D.烧菜用过的铁锅,经放置常出现红棕色斑迹

方法:从有无新物质生成,对题中选项分别进行分析。

捷径:充分利用物质的物理性质和化学性质,对四种物质的应用及现象进行剖析知:甘油用作护肤剂是利用了甘油的吸水性,不涉及化学变化。明矾净化水,是利用了Al3+水解产生的Al(OH)3胶体的吸附作用;烹鱼时加入少量的料酒和食醋可减少腥味,增加香味,是两者部分发生了酯化反应之故;烧菜用过的铁锅,经放置出现红棕色斑迹,属铁的吸氧腐蚀。此三者均为化学变化。故选A。

总结:对物质性质进行分析,从而找出有无新物质生成,是解答此类试题的关键。

例题2 :(1996年上海高考)下列电子式书写错误的是 ( ).

方法:从化合物(离子化合物、共价化合物)—→原子的电子式—→得失电子—→化合物或原子团电子式,对题中选项逐一分析的。

捷径:根据上述方法,分析CO2分子中电子总数少于原子中的电子总数,故A选项错。B项中N与N之间为三键,且等于原子的电子总数,故B正确。C有一个负电荷,为从外界得到一个电子,正确。D为离子化合物,存在一个非极性共价键,正确。以此得正确选项为A。

总结:电子式的书写是中学化学用语中的重点内容。此类试题要求考生从原子的电子式及形成化合物时电子的得失与偏移进行分析而获解。

例题3 :(1996年上海高考)下列物质有固定元素组成的是 ( )

A.空气 B.石蜡 C.氨水 D.二氧化氮气体

方法:从纯净物与混合物进行分析。

捷径:因纯净物都有固定的组成,而混合物大部分没有固定的组成。分析选项可得D。

总结:值得注意的是:有机高分子化合物(如聚乙烯、聚丙烯等)及有机同分异构体(如二甲苯)混在一起,它们虽是混合物,但却有固定的元素组成。此类试题与纯净物和混合物的设问,既有共同之处,也有不同之处。

例题4 :(1996年上海高考)下列各组分子中, 都属于含极性键的非极性分子的是( )

A.CO2 H2S B.C2H4 CH4 C.Cl2 C2H4 D.NH3 HCl

方法:从极性键、非极性键与极性分子、非极性分子两方面对选项进行排除分析。

捷径:解题时,可从极性键、非极性键或极性分子、非极性分子任选其一,先对选项进行分析,再采用排除法获得B答案。

总结:当在同一试题中同时出现两个或两个以上的条件时,采用排除可迅速获得结果。

例题5 :(2001年上海高考)化学实验中,如使某步中的有害产物作为另一步的反应物,形成一个循环,就可不再向环境排放该种有害物质。例如:

(l)在上述有编号的步骤中,需用还原剂的是 ,需用氧化剂的是 (填编号)。

(2)在上述循环中,既能与强酸反应又能与强碱反应的两性物质是 (填化学式)

(3)完成并配平步骤①的化学方程式,标出电子转移的方向和数目:

□Na2Cr2O7+□KI+□HCl→□CrCl3+□NaCl+□KCl+□I2+□

方法:从转移电子及得失电子守恒分析。

捷径:(1)铬元素在化合物Na2Cr2O7中显+6价,CrCl3中显+3价,Na2CrO4显+6价,因此反应①是用还原剂将Na2Cr2O7还原到CrCl3,而反应④CrCl3需用氧化剂把铬元素从+3价氧化到+6价。其余反应②、③、⑤中化合价均未发生变化。以此需用还原剂的步骤是①步骤。需用氧化剂的步骤是④步骤。

(2)从题中可看出,CrCl3与碱生成Cr(OH)3,Cr(OH)3与碱又生成NaCrO2,故Cr(OH)3既能与强酸反应又能与强碱反应,类似于典型的两性氢氧化物Al(OH)3,Cr(OH)3+3HCl= CrCl3+3H2O,Cr(OH)3+NaOH = NaCrO2+2H2O,属两性物质。

(3)配平反应式:第一步:Cr元素从+6价下降到+3价,一个Cr原子下降3价,以化学式Na2Cr2O7为标准,共下降6价(确切说得到6个电子),而KI中的I元素从—1价上升到0价,上升了1价(确切说失去1个电子),所以需要6个I—才能满足

得失电子守恒。Na2Cr2O7+6KI+□HCl — 2CrCl3+□NaCl+□KCl+3I2+□ ;第二步,根据质量守恒原理各种元素的原子数保持不变。通常的办法是首先配平金属元素钾、钠,其次配平酸根离子,本题中是Cl—,再确定产物中还有水,接着根据氢原子数守恒确定水的序数,最后根据氧原子是否配平检查整个反应式是否全部配平。以此得配平后的结果为1、6、14、2、2、6、3、7H2O。其电子转移的方向和数目见下图。

总结:1、本题属学科内综合,是目前理科综合或文科综合考试中一种常见的形式。2、确定反应式中缺少的产物的思路是:所缺的产物不可能是氧化产物或还原产物(题目中有其他信息暗示者例外)如果氧化产物或还原产物不确定反应方程式就无法配平。应是化合价不发生变化的元素间结合成的产物。如本题中的KCl、NaCl、H2O等。

例题6 :(2002年全国高考)将40mL 1.5mo1· L-1 的CuSO4 溶液与30mL 3 mo1·L-1 的NaOH溶液混合,生成浅蓝色沉淀,假如溶液中c(Cu2+)或c (OH—)都已变得很小,可忽略,则生成沉淀的组成可表示为 ( )

A.Cu(OH)2 B.CuSO4·Cu(OH)2

C.CuSO4·2Cu(OH)2 D.CuSO4·3Cu(OH)2

方法:从溶液中离子物质的量的变化及电荷守恒进行分析。

捷径:混合前溶液中Cu2+的物质的量为0.06mol,SO42-为0.06mol,Na+的物质的量为0.09mol,OH-的物质的量为0.09mol。混合后因溶液中c(Cu2+)或c (OH—)都已变得很小,故沉淀中有Cu2+ 0.06mol,OH- 0.09mol,考虑到Na+不可能在沉淀中出现,根据电荷守恒,沉淀中还将有SO42- 0.015mol。因此沉淀中Cu2+、SO42-、OH-三者的物质的量之比为4:1:6,得答案为D。

总结:在对物质的组成进行分析时,要充分考虑到各种守恒关系。

例题7 :(2002年全国高考)碘跟氧可以形成多种化合物,其中一种称为碘酸碘,在该化合物中,碘元素呈+3和+5两种价态,这种化合物的化学式是 ( )

A.I2O3 B.I2O4 C.I4O7 D.I4O9

方法:采用迁移类比法,从氯酸钾迁移到碘酸碘,再改写成氧化物的形式。

捷径:因氯酸钾的化学式为KClO3,氯酸根离子为ClO3- ,迁移知,碘酸根离子为IO3- ,碘的化合价为+5价,又另一种碘元素呈+3价态,故碘酸碘的化学式为I(IO3)3,其氧化物的形式为I4O9,故选D。

总结:在应用迁移类比时要充分考虑化合价的变化,如Fe3O4可写成FeO·Fe2O3,而Pb3O4只能写成2PbO·PbO2 。

例题8 :(1996年全国高考)某化合物的化学式可表示为Co(NH3)x Cly (x,y均为正整数)。为确定x和y的值, 取两份质量均为0.2140克的该化合物进行如下两个实验。

试样溶于水,在硝酸存在的条件下用AgNO3溶液进行滴定(生成AgCl沉淀), 共消耗24.0mL0.100 mol/L的AgNO3溶液。

在另一份试样中加入过量NaOH溶液并加热, 用足量盐酸吸收逸出的NH3,吸收NH3共消耗24.0mL0.200 mol/LHCl溶液。

试通过计算确定该化合物的化学式。

(本题可能用到的原子量:H 1.0 N 14.0 Cl 35.5 Co 58.9 )

方法:根据反应过程和质量守恒定律,分别求出Co离子、NH3分子和Cl-三者物质的量的比例关系而获解。

捷径:设n表示物质的量, m表示质量。根据题中反应得:

n(NH3)=0.200 mol/L×24.0×10-3 L = 4.80×10-3mol

m(NH3)=4.80×10-3 mol×17.0g /mol =8.16×10-2g

n(Cl-)=0.100 mol/L×24.0×10-3 L =2.40×10-3mol

m(Cl-)=2.40×10-3 mol×35.5 g / mol =8.52×10-2g

m(钴离子)=0.2140g-8.16×10-2g-8.52×10-2 g = 4.72×10-2g

n(钴离子) : n(NH3) : n(Cl-) = 1:6:3

以此,该化合物的化学式为Co(NH3)6Cl3

总结:在确定物质的组成时,既可以通过反应过程中的物质的量的比例关系求解,也可以通过化合价获得结果。

金钥匙:

例题1 :下列电子式正确的是 ( )

方法:同高考题例2。从化合物(离子化合物、共价化合物)—→原子的电子式—→得失电子—→化合物或原子团电子式,对题中选项逐一分析的。

捷径:分析A选项,电子用两种不同的符号表示,一种为“ ”号,另一种为“×”号,从题中电子数分析知,×号表示氢原子的电子,因×号位置写错,故A选项错误。B选项中Na2S为离子化合物,书写正确。C选项中CO2分子中电子总数多于原子中的电子总数,故C选项错。D项中Cl-有一个负电荷,其周围应有8个电子,D错误。以此得正确选项为B。

总结:对有机化合物电子式的书写,如能通过结构式去反推,将会迅速写出。因结构式中巳用一根短线代表一对共用电子对。

例题2 :一些盐的结晶水合物,在温度不太高时就有熔化现象,既溶于自身的结晶水中,同时又吸收热量,它们在塑料袋中经日晒能熔化,在日落后又可缓慢凝结而释放热量,可以调节室温,称为潜热材料。现有几种盐的结晶水合物的有关数据如下:

Na2S2O3·5H2O CaCl2·6H2O Na2SO4·10H2O Na2HPO4·12H2O

熔点℃ 40~50 29.92 32.38 35.1

熔化热 49.7kJ/相对分子质量g 37.3kJ/相对分子质量g 77.0kJ/相对分子质量g 100.1kJ/相对分子质量g

(1)上述几种盐中,最适合作潜热材料的是 、 。

(2)实际应用时最常用的(根据来源和成本考虑)应该是 。

方法:考虑最适宜作潜热材料的晶体不是从熔化热数值上来比较分析,而应从单位质量的晶体吸收热量的数值及熔点去思考。

捷径:最适宜作潜热材料的晶体必须是易熔化且单位质量的晶体吸收热量的效率高。三种物质单位质量的晶体在熔化时吸收的热量分别为:

Na2S2O3·5H2O = 49.7kJ/248g = 0.2kJ/g

CaCl2·6H2O = 37.3kJ/219g = 0.17kJ/g

Na2SO4·10H2O = 77.0kJ/322g = 0.24kJ/g

Na2HPO4·12H2O = 100.1kJ/357g = 0.28kJ/g

再结合各晶体的熔点可知最适宜作潜热材料的是Na2SO4·10H2O和Na2HPO4·12H2O。在实际中应用的潜热材料应是廉价的且容易获得的晶体,故为Na2SO4·10H2O。

总结:这是一道信息迁移题,一般在分析解题过程中,应特别注意在接受新信息后,将新信息与已有的旧知识相结合,形成新的知识网络,并进一步从这种新形式的网络中提取有关的知识块,迁移到题设的情境中去,迅速形成正确的解题思路,解决所提出的问题。

例题3 :维生素C(简称Vc,化学式为C6H8O6)是一种水溶性物质,其水溶性呈酸性,人体缺乏Vc易得坏血症,故Vc又称抗坏血酸。Vc具有较强的还原性,易被空气中的氧气氧化。在新鲜的水果、蔬菜和乳制品中都富含Vc,如新鲜橙汁中Vc的含量在500mg/L左右。已知Vc与I2能发生如下反应:C6H8O6+I2=C6H6O6+2HI,I2遇淀粉变蓝。

请回答以下问题:

(1)Vc与I2的反应是否为氧化还原反应?氧化剂是哪种物质?

(2)若上述反应在水溶液中进行,请写出反应的离子方程式。(提示:C6H8O6和C6H6O6均为难电离的有机物分子,HI的水溶液是强酸溶液)

(3)上述反应能否用于检验Vc是否变质?

方法:此题属于信息给予题,解题关键是寻找与题目相关的有用信息,结合氧化还原反应及离子方程式的知识解决问题。

捷径:(1)从反应C6H8O6+I2=C6H6O6+2HI可知碘元素的化合价由0 → —1,化合价降低,则I2被还原,应为氧化剂,该反应属氧化还原反应。

(2)根据题意其离子方程式为C6H8O6+I2=C6H6O6+2H++2I—。

(3)题给信息告诉我们,Vc易被空气中的氧气氧化,如果Vc已被氧化,就不会与I2发生上述反应。加入的I2未被还原,能与淀粉反应变蓝。所以能用于检验Vc是否变质。

总结:该题中,虽然C6H8O6和C6H6O6中碳元素的化合价并未给出,但不能认为缺少判断条件,因为根据氧化还原反应的对立统一关系,在同一化学反应中,有化合价的降低,必然有化合价的升高。解题时要善于把握有用信息,并纳入已有的知识信息网络中,以便不被杂乱无章的无用信息所左右。

例题4 :向BaCl2溶液中滴入某未知浓度的H2SO4溶液至反应恰好完全,结果发现:反应前(指未加入H2SO4溶液前)溶液的质量与反应后所得溶液的质量恰好相等。则加入H2SO4溶液的百分比浓度为 ( )

A.98% B.75% C.42% D.25%

方法:由反应式BaCl2 + H2SO4 = BaSO4↓+ 2HCl 可知,反应前后溶液的质量相等,说明加入的H2SO4溶液的质量与生成的BaSO4沉淀的质量相等。以此可根据质量恒等列式计算。

捷径:假设生成1 mol BaSO4,则m (H2SO4)溶液 = m (BaSO4) = 233 g 。

H2SO4 % = ╳ 100% ≈ 42% 。

总结:“反应前溶液的质量与反应后所得溶液的质量恰好相等”是此题的关键点。

例题5 :在空气中将氢氧化锌和锌粉的混合物灼烧至恒重,若所得物质的质量与原混合物的质量相等,求原混合物中氢氧化锌和锌粉的百分含量。

方法:题目未给出任何数据,乍看似乎很难入手。但也不难发现,锌在空气中灼烧后得ZnO,而使其质量增加;Zn(OH)2在空气中灼烧后得到的固体物质也是ZnO,同时失去水而使其质量减少。这里Zn变成ZnO增加的量与Zn(OH)2变成ZnO减少的量相等。因此,利用两个差值关系式建立等式,即可求出两种成分的百分含量。

捷径:设原混合物中Zn粉的物质的量为x mol, Zn(OH)2的物质的量为 y mol 。

2Zn + O2 2ZnO 增值 Zn(OH)2 ZnO + H2O 减少值

2 mol 32g 32g 1mol 18g 18g

x mol 32x/2 g ymol 18y g

根据题意得:32x/2 = 18y,16x = 18y,X / y = 9 / 8

∴ Zn % = × 100% = 42.48%

Zn(OH)2 % = 1 — 42.48 % = 57.2 %

总结:此题不仅可以用上述方法,还可以利用守恒法,即Zn元素守恒求解。同样可设原混合物中Zn为xmol,Zn(OH)2为ymol,根据质量守恒和Zn元素守恒得:65x + 99y = 81( x + y ),同样解得X / y = 9 / 8。

例题6 :Fe3O4可写成FeO·Fe2O3,若看成一种盐时,又可写成Fe(FeO2)2,根据化合价和这种书写方法,若将Pb3O4用上述氧化物形式表示,其化学式可写成 ,看成盐可写成 。

方法:从化合价去分析而获得结果。

捷径:Pb与Fe在氧化物中的价态并不相同,Fe分别呈+2、+3价,而Pb则分别为+2、+4价,故氧化物形式为2PbO·PbO2,盐的形式为Pb2(PbO4)。

总结:部分考生将化学式分别写成PbO·Pb2O3、Pb(PbO2)2 。出现错解的原因是未考虑化合价的不同,生搬硬套题中规律所致。

例题7 :下列说法中,正确的是 ( )

A.一个氮原子的质量就是氮的相对原子质量

B.一个碳原子的质量约为1.99×10—23g

C.氧气的摩尔质量在数值上等于它的相对分子质量

D.氢氧化钠的摩尔质量是40g

方法:根据基本概念逐一分析。

捷径:质量的单位为kg或g等,而相对原子质量、相对分子质量的单位为1(通常不写出),一个氮原子的质量约为2.33×10—23g,而氮的相对原子质量为14,故A不正确;一个碳原子的质量可以根据碳原子的摩尔质量和阿伏加德罗常数计算出:12g·mol—1/6.02×1023mol—1=1.99×10—23g, B项正确;氧气的相对分子质量为32, 其摩尔质量为32g· mol—1或0.032kg·mol—1,因此只有在摩尔质量的单位用g·mol—1时,物质的摩尔质量在数值上才等于它的相对分子质量,故C项不正确; 氢氧化钠的摩尔质量是40g· mol—1,D项不正确。以此得正确答案为B。

总结:此类试题所涉及的知识内容较多,在解题时要多方分析,谨慎审题。

例题8 :(1) “酸性氧化物肯定是非金属氧化物”、“非金属氧化物肯定是酸性氧化物”,上述两种说法哪种说法正确?还是两种说法都正确,两种说法都不正确?简述其理由。

(2)“碱性氧化物肯定是金属氧化物”“金属氧化物肯定是碱性氧化物”,上面两种说法哪个正确?为什么?

(3)“既能跟酸反应,又能跟碱反应的化合物都属于两性化合物”的论述你认为是否正确,并做简要分析。

方法:此题为一氧化物部分的概念题,既要考虑普遍规律,又要考虑特殊情况。

捷径:(1)“酸性氧化物肯定是非金属氧化物”的说法不正确。如Mn2O7、Cr2O3等变价金属的高价氧化物都是酸性氧化物,却不是非金属氧化物。“非金属氧化物肯定是酸性氧化物”的说法同样不正确,H2O、NO、H2O2等氧化物都是非金属氧化物,但却不是酸性氧化物。

(2)“碱性氧化物肯定是金属氧化物”的说法正确,“金属氧化物肯定是碱性氧化物”的说法不正确,如Al2O3是两性氧化物,Na2O2是过氧化物,Mn2O7是酸性氧化物,它们都是金属氧化物,却不是碱性氧化物。

3.不正确,弱酸的酸式盐如NaHS,可与酸反应生成H2S,与碱反应生成Na2S,但不是两性化合物;又如弱酸弱碱盐(NH4)2CO3,可与盐酸反应放出二氧化碳,又可与氢氧化钠共热产生氨气,但(NH4)2CO3并不是两性化合物。只有Al2O3、Al(OH)3、等化合物才是两性化合物。

总结:在解答此类试题时,要注意不能将一般规律无限推广。

聚宝盆:

知识定律的合理应用是正确解题的前提。有的学生在解题时,未及认真仔细分析题意,未及透彻理解题中每个概念的含义,未及认识题中已知条件之间的相互联系,错误地选用某些知识或化学定律便着手解答,从而造成知识性错误。

化学概念和化学定律是解题的依据,对基本概念和定律一知半解而出错在解题中占比例较多。常见的表现有:对基本概念理解不透彻,对相近概念辨别不清,抓不准化学问题和化学过程的基本要素,从而造成知识性错误。

形式地记忆公式、定律,忽视其成立的条件;机械地记住某些规律的结论,只知其然不知其所以然;对公式、规律的本质缺乏深刻的理解,因此不问青红皂白,生硬地加以套用,以此也往往造成知识性错误。

热身赛:

1.在测定液态 BrF3 导电时发现,20℃时导电性很强,说明该化合物在液态时发生了电离,存在阴、阳离子。其它众多实验证实,存在一系列有明显离子化合物倾向的盐类,如 KBrF4 、(BrF2)2SnF6、ClF3·BrF3 等。由此推断液态 BrF3 电离时的阴、阳离子是 ( )

A.Br3+ 和Fˉ B.Br2Fˉ 和Fˉ C.BrF2+ 和 BrF4ˉ D.BrF32ˉ 和 BrF2+

2.在反应FeS2 + CuSO4 + H2O → Cu2S + FeSO4 + H2SO4 ( 未配平 ) 中,当有7mol电子发生转移时,下列说法错误的是 ( )

A.被氧化的硫原子与被还原的硫原子物质的量之比为7:3

B. 还原产物与氧化产物的物质的量之比7:3

C.产物中FeSO4的物质的量为 mol

D. 产物中H2SO4的物质的量为4mol

3. X和Y两种物质混合后发生的反应通过下列步骤进行:X+Y=Z,Y+Z=W+X+V,由此做出的下列判断正确的是 ( )

A.X是催化剂; B.Z是催化剂;

C.该反应的化学方程式可表示为2Y=W+V;

D.该反应的化学方程式可表示为2Y+Z=W+V。

4.下列叙述正确的是 ( )

A.两种元素构成的共价化合物分子中的化学键都是极性键

B.含有非极性键的化合物不一定是共价化合物

C.只要是离子化合物,其熔点就一定比共价化合物的熔点高

D.只要含有金属阳离子,则此物质中必定存在阴离子

5.某元素的碳酸盐的相对分子质量为M,它同价态的溴化物的相对分子质量为N,则该元素在这两种化合物中的价态是 ( )

A. B. C. D. 或

6.用下列方法制取O2:KClO3(MnO2)受热分解,Na2O2加水,H2O2中加MnO2,KMnO4受热分解。 若制得相同质量的氧气,反应中上述各物质(依编号顺序)的电子转移数目之比是 ( )

A. 3∶2∶2∶4 B. 1∶1∶1∶1 C. 2∶1∶1∶2 D. 1∶2∶1∶2

7.据权威刊物报道,1996年科学家在宇宙中发现了H3分子。请回答:

(1)H3和H2是:

A.氢的同位素 B.氢的同素异形体 C.同系物 D.同分异构体

(2)甲、乙、丙、丁四位学生对上述认识正确的是:

甲认为上述发现绝对不可能,因为H3的分子违背了共价键理论

乙认为宇宙中还可能存在另一种氢单质,因为氢元素有三种同位素必然会有三种同素异形体

丙认为如果上述发现存在,则证明传统的价键理论有一定的局限性,有待继续发展

丁认为H3分子实质上是H2分子与H+离子以配位键结合的产物,应写成H3+

8.有四种化合物 W(通常状况下是气体)、X(通常状况下是液体)、Y和Z(通常状况下是固体),都是由五种短周期元素A.B、C.D、E中的元素组成。已知:

①A.B、C、D、E元素原子序数依次增大,且A与D同主族,C与E同主族,B与C同周期。

②W由A和B组成,且W的分子中,原子个数比为A :B =1:1;X由A和c组成,且X分子中原子个数比为A:C =1:1;Y由C和D组成,属离子化合物,且测得Y固体中原子个数比C:D = 1:1;Z由D和E组成,属离子化合物,且其中阳离子比阴离子少一个电子层。由此可推知四种化合物的化学式分别是:

W: X: Y: Z:

9.称取m g Na2CO3,正好与20 mL HCl全部反应生成CO2、H2O和NaCl

(1)这种HCl的物质的量的浓度为

(2)若上述m g Na2CO3中混有K2CO3,那么这种HCl的实际浓度比(1)中的值要(大或小)

10.化合物E(含两种元素)与NH3反应,生成化合物G和H2。化合物G的相对分子质量约为81,G分子中硼元素(B的相对原子质量为10.8)和氢元素的质量分数分别为40%和7.4%。由此推断:

(1)化合物G的化学式为______;

(2)反应消耗1 mol氨,可生成2 mol氢气,组成化合物E的元素是______和______。

(3)1mol E和2 mol氨恰好完全反应,化合物E的化学式为______。

11.有如下叙述:(1)元素的原子量是该元素的质量与12C原子质量的的比值,(2)质子数相同的微粒均属于同一种元素,(3)分子是保持物质性质的一种微粒,(4)原子是在物质变化中的最小微粒,(5)同一种元素组成的单质是纯净物,(6)原电池是把化学能转变为电能装置,(7)金属腐蚀的实质是金属原子失去电子被氧化的过程,其中正确的是________。

12.沥青铀矿主要成分的化学式为U3O8。历史上,柏齐里乌斯把U的相对原子质量定为120,门捷列夫建议改为240,阿姆斯特朗又认为是180。现已证明门氏正确,请推测柏氏与阿氏给沥青铀矿写的化学式。

13. 过氧化氢(H2O2)俗名双氧水,医疗上可作外科消毒剂。

(1)H2O2的电子式为_____。

(2)将双氧水加入经酸化的高锰酸钾溶液中,溶液的紫红色消褪了,此时双氧水表现出____性。

(3)久置的油画,白色部位(PbSO4)常会变黑(PbS),用双氧水揩擦后又恢复原貌,有关反应的化学方程式为__________

14.将纯净的H2通过灼热的固体CrCl3时,能发生还原反应,测知HCl是唯一的气体产物,而CrCl2、CrCl、Cr等可能的还原产物均为不挥发固体。若反应器中含有0.3170 g无水CrCl3,当向容器中通入0.1218 molH2,使温度升至327℃时发生还原反应,待反应完毕后容器中气体(H2和HCl)的总物质的量是0.1238 mol。则CrCl3的还原产物是_____。

15.有一种含氧酸Hn+1RO2n,其分子量为M,则R的原子量为____,该酸中R的化合价是____,这种酸被碱中和能生成_____种盐,其中____种是酸式盐,在R的气态氢化物中R的化合价为_____。

16.酸碱质子理论认为:凡能给出质子(H+)的物质都是酸,凡能接受(或结合)质子的物质都是碱 ,酸碱反应就是质子的转移(即传递)过程。根据酸碱质子理论判断,下列微粒:HS-、CO32-、HPO42-、NH4+、H2S、HF、H2O其中即可作为酸又可作为碱的是____。

大检阅:

1. C 2.A 3.AC 4.B 5.D 6.C

7.(1)B;(2)C

8. W:C2H2 X:H2O2 Y:Na2O2 Z:Na2S

9.(1) m mol/L , (2)偏小;(3)偏小

10. (1)B3N3H6(2)B、H(3)B2H6

11.(6)(7)

12.U3O4、UO2

13.

14.CrCl

15.M-33n-1 3n-1 n+1 n -(9-3n)

16. HS-、HPO42-、H2O

策略 2 物质的量方面试题的求解技巧

金点子:

“物质的量”是中学化学计算的核心。从微观到宏观,从固体到气体,从纯净物到混合物中的各类计算,均要用到物质的量。在溶液方面,还要涉及到溶解度、溶质的质量分数的求算及溶液中各种守恒关系的分析。

对气体来说,在解题时要特别注意气体所处的外界条件,因温度、压强不同,等物质的量的气体所占的体积不同。对于NO2方面的试题,还要考虑后续反应,即NO2与N2O4的平衡转换。

对混合物中各物质的物质的量的分析,既要考虑反应,还要考虑反应进行的程度及过量问题。

经典题:

例题1 :(2001年全国高考)在100mL 0.10 mol·L-1的 AgNO3溶液中加入100mL溶有2.08g BaCl2的溶液,再加入100 mL溶有0.010 mol CuSO4·5H2O的溶液,充分反应。下列说法中正确的是 ( )

A.最终得到白色沉淀和无色溶液

B.最终得到的白色沉淀是等物质的量的两种化合物的混合物

C.在最终得到的溶液中,Cl-的物质的最为0.02 mol

D.在最终得到的溶液中,Cu2+的物质的量浓度为0.01 mol·L-1

方法:通过溶液中的离子进行整体分析。

捷径:题中n(Ag+)=0.1L×0.1mol·L—1=0.01 mol,n(Ba2+)=2.08g/208g·mol—1 = 0.01mol,n(Cl—)= 0.02 mol,n(Cu2+)=0.01mol,n(SO42—)= 0.01 mol,所以生成n(AgCl)=0.01mol,n(BaSO4)=0.01mol。生成AgCl、BaSO4两种白色沉淀,它们物质的量相等。在生成的溶液中n(Cl—)= 0.02mol — 0.01mol = 0.01mol,Cu2+未参加反应,所以溶液显蓝色,反应后溶液的体积大约为200mL,所以C(Cu2+)= 0.05mol·L—1。以此正确的是B。

总结:这是集化学计算,实验现象描述为一体的学科内综合试题。尽管难度不大,但很有新意。

例题2 :(2001年上海高考)设NA为阿佛加德罗常数,下列说法不正确的是( )

A. 标准状况下的22.4L辛烷完全燃烧,生成二氧化碳分子数为8NA

B. 18g水中含有的电子数为10NA

C. 46g 二氧化氮和46g四氧化二氮含有的原子数均为3NA

D. 在1 L 2 mol·L—1的硝酸镁溶液中含有的硝酸根离子数为4NA

方法:根据题意对选项逐一化解。

捷径:A.在标准状况下,辛烷是液体,22.4L液态辛烷物质的量要比1mol大得多,所以A选项错误。B.18g水为1mol水,其中含有的电子数为10mol。C.NO2和N2O4具有相同的最简式,相同质量的NO2和N2O4必然含有相同数目的原子。46g NO2即为1mol NO2共含有3mol原子。D.n(NO3—)= 1L×2 mol/L×2 = 4 mol。以此不正确的为A。

总结:此类试题是高考试卷中的热点题型,在解答此类试题时,一要注意物质所处的状态,二要理清微粒间的联系。

例题3 :(1997年全国高考)分别取等质量80℃的甲、乙两种化合物的饱和溶液,降温至20℃后, 所析出的甲的质量比乙的大 (甲和乙均无结晶水)。下列关于甲、乙溶解度的叙述中肯定正确的是 ( )

A.20℃时,乙的溶解度比甲的大 B.80℃时,甲的溶解度比乙的大

C.温度对乙的溶解度影响较大 D.温度对甲的溶解度影响较大

方法:从温度对溶解度的影响分析。

捷径:溶解度是在一定温度下,在100g溶剂中制成饱和溶液时,所溶解溶质的质量。由于取等质量甲、乙两种溶液,其中含水的质量不知道,无法推断其溶解度的大小。但降低相同的温度,甲析出的质量大于乙,所以温度对甲的溶解度影响较大。故选D。

总结:有关溶解度方面的试题,在解题时既要考虑某一温度下溶解度的大小,又要考虑温度变化时溶解度的改变量。值得注意的是,如果溶液不是饱和溶液,则不能利用溶解度进行有关计算。

例题4 :(1993年全国高考) 右图是几种盐的溶解度曲线。下列说法正确的是 ( )

A.40℃时,将35 g 食盐溶于100 g 水中,降温至0℃时,可析出氯化钠晶体

B.20℃时,硝酸钾饱和溶液的质量百分比浓度是31.6%

C.60℃时,200 g 水中溶解80 g 硫酸铜达饱和。当降温至30℃时,可析出30 g 硫酸铜晶体

D.30℃时,将35 g 硝酸钾和35 g 食盐同时溶于100 g 水中,蒸发时,先析出的是氯化钠

方法:从溶解度曲线进行分析比较。

捷径:从溶解度曲线可知,A选项中, 0℃时,NaCl的溶解度为35.7g,所以35g NaCl溶于100 g水中,0℃时未饱和,不能析出晶体。20℃时,KNO3的溶解度为31.6g,则KNO3的质量分数为 ×100%=24%,所以B不正确。C中60℃时,CuSO4的溶解度为40 g ,30℃CuSO4的溶解度为25g,280 g CuSO4的饱和溶液,从60℃降到30℃,则析出无水CuSO4 30 g ,若析出CuSO4·5H2O,必大于30 g ,所以C也不正确。D在30℃以上NaCl的溶解度小于KNO3,所以蒸发时,NaCl先析出。故D正确。

总结:有关溶解度曲线的分析与计算,既要分析某一温度下的具体数值,又要考虑曲线的变化。

例题5 :(2001年全国高考)标准状况下,用一定量的水吸收氨气后制得浓度为12. 0 mol·L-1、密度为0.915 g·cm-3的氨水。试计算1体积水吸收多少体积的氨气可制得上述氨水。(本题中氨的式量以 17.0计,水的密度以1.00g·cm-3计)

方法:从氨水的浓度求得氨气的质量与水的质量,反推求得其体积比。

捷径:1.00L该氨水中含氨的质量为:12.0mol×17.0g·mol-1

其体积在标准状况下为:12.0mol×22.4L·mol-1

1.00L该氨水中含水的质量为:1.00L×915g·L-1-12.0mol×17.0g·mol-1

其体积为:[1.00L×915g·L-1-12.0mol×17.0g·mol-1]/1000g·L-1

1体积水吸收378体积NH3气(标准状况)。

总结:此题也可通过设出溶解氨气的体积,再与浓度相联系,列出方程式求解。

例题6 : (1993年全国高考)硫酸银的溶解度较小,25℃时,每100 g水仅溶解0.836 g 。

(1)25℃时,在烧杯中放入6.24 g 硫酸银固体, 加200 g 水, 经充分溶解后, 所得饱和溶液的体积为200 mL。计算溶液中Ag+的物质的量浓度。

(2)若在上述烧杯中加入50 mL0.0268 mol/LBaCl2溶液, 充分搅拌, 溶液中Ag+的物质的量浓度是多少

(3)在(1)题烧杯中需加入多少升 0.0268 mol/L BaCl2溶液, 才能使原溶液中Ag+浓度降低至0.0200 mol/L

方法:在充分考虑溶解量的情况下,依靠溶解度进行求算。

捷径:(1) 在烧杯中放入6.24 g 硫酸银固体, 再加200 g 水,Ag2SO4固体不能全部溶解,以此溶液中Ag+的物质的量浓度即为饱和溶液中Ag+的物质的量浓度,即

(2) Ag2SO4饱和溶液的浓度与BaCl2溶液的浓度相等, 但体积比为4:1, 因而参加反应的Ag2SO4的质量仅为原溶液中Ag2SO4质量的1/4。根据原加入的水和Ag2SO4固体的质量以及Ag2SO4的溶解度可判断, 即使BaCl2反应后, 尚有多余的Ag2SO4固体,因而最后溶液仍为Ag2SO4饱和溶液, c(Ag+)不变。因为Ag2SO4固体过量, 该溶液仍为Ag2SO4饱和溶液。所以c(Ag+)=0.0536 mol/L。

(3)设加入的BaCl2溶液的体积为VL,则

V=0.489 L

总结:在加入某种物质使沉淀发生转化时,必须考虑溶液中的溶质和未溶解的溶质。如该题,如果加入BaCl2的物质的量超过溶液中的Ag2SO4和未溶解的Ag2SO4的物质的量,则溶液中的Ag+将由AgCl的溶解提供。

金钥匙:

例题1 :0.25 L1 mol/L AlCl3 溶液和750 ml 1 mol/L NaCl溶液中Cl—的物质的量浓度之比为多少?

方法:两者Cl—的物质的量浓度之比与两者的体积无关,故0.25 L及750 mL便是此题的干扰数据。分析时必须根据浓度进行比较。

捷径:1mol/L AlCl3 溶液中c(Cl—)为3mol/L,1 mol/L NaCl溶液中C(Cl—)为1mol/L,其物质的量浓度之比为3∶1 。

总结:审题时,物质的量与物质的量浓度必须分清,此类干扰信息巳多次出现在近几年的高考试题中。

例题2 :已知在t℃时,硫酸铜的溶解度为A g。该温度下,在(100+A)g饱和硫酸铜溶液中,投入A g无水硫酸铜粉末后,得到一定量的蓝色硫酸铜晶体,问该晶体投入到多少克水中才能使溶液在t℃恰好饱和?

方法:解答该题有两种解法。方法一:根据溶解度数值,首先求算析出硫酸铜晶体的量,再根据析出晶体量及溶解度值求算所需溶剂量。方法二:分析前后两种溶液,均为饱和溶液,以此将前面的溶液看作不变,只需将A g无水硫酸铜投入水中制得饱和溶液即可。

捷径:根据硫酸铜的溶解度知,原(100+A)g饱和硫酸铜溶液中含溶剂水100 g,含溶质无水硫酸铜A g 。该溶液中加入无水硫酸铜A g后,这样整个体系中就有2A g溶质。故要使该体系(2A g溶质和100 g溶剂)成为饱和溶液,还需加入100 g溶剂水。这就是说析出的晶体溶解在100 g水里恰好成为饱和溶液。

总结:方法一思考虽然正确,但计算量大,关系转化复杂,容易造成错误,方法二在于一开始就将前后两个溶液统一起来考虑,以此便很容易得到正确的结论。

例题3 :阿伏加德罗常数(NA)、物质的量(n)和粒子数(N)之间有如下关系:NA=N/n。测定阿伏加德罗常数有多种方法,其中电解法是常用的方法。试回答下列有关问题。

(1)实验室有同样浓度的NaCl、CuSO4、AgNO3、H2SO4等溶液。若实验过程中不考虑电极上的析出物与电解后的溶液之间的反应,则你认为选用哪一种溶液作为电解液,实验既简便、测定结果误差又小,并说明其理由。

(2) 采用你所选定的溶液来实验,至少应测定哪些数据?

(3)若已知1个电子的电量(符号为q),选定符号代表有关数据,列出求算阿伏加德罗常数(NA)的数学表达式。

方法:从实验简便、测定误差小来选择电解质溶液,再通过电解过程中电极的析出量来求算阿伏加德罗常数。

捷径:(1)因产生的气体体积较难测定准确,故不选用NaCl或H2SO4溶液,又在同样条件下,通过等量的电量时,固体析出量越多,称量和计算时产生的误差越小,故该实验以选AgNO3溶液作电解液较好。

(2) 根据题中公式NA=N/n,要求准确测出通过电路的电子数——N(e)及电极所析出Ag的物质的量——n(e-),至少应测定电流强度、通电时间、及电解产物Ag的质量。

(3)根据(2)对缺省数据设定符号,如以I代表电流强度,以t代表通电时间,以m代表析出Ag的质量,而要求出Ag的物质的量,还需要的数据为Ag的摩尔质量,设用M表示,以此得:

NA=N(e-)/n(e-)= = ItM/qm

总结:该题以实验分析为过程,以阿伏加德罗常数的获得为终结点,对实验溶液的选定、缺省数据的确定及阿伏加德罗常数的表达进行了层层设问。此类试题不仅考查了考生的实验能力、过程分析能力,还考查了考生的比较能力、逻辑思维能力和学科综合能力。

例题4 :难溶的银盐中,醋酸银溶解度相对较大,当V1mL amol / L CH3COONa溶液和V2mL amol / L AgNO3溶液混合发生反应时,欲使得到CH3COOAg的沉淀量较接近理论值,则V1和V2的关系是 。简述理由 。

方法:通过溶解平衡知识分析而获解。

捷径:实际沉淀量与理论沉淀量之误差在于CH3COOAg在溶液中溶解量的多少。醋酸银在溶液中的溶解平衡可表示为:CH3COOAg(s) CH3COO—+Ag+,因其溶解度较大,故为了使CH3COOAg的沉淀量较接近理论值,必须使其中一种离子过量,以促使溶解平衡向醋酸银方向移动,故V1和V2的关系为V1≠V2 。

总结:该题不少考生由于未从溶解平衡角度去分析,错误认为,当CH3COONa和AgNO3恰好完全反应时,CH3COOAg的沉淀量最多,因而其值较接近理论值,得出V1=V2的错误结论。出现错解的原因是对溶解平衡的概念含混不清所致。

例题5 :取0.45 mol NaOH、0.35 mol Na2CO3和0.2 mol NaHCO3溶于水,在混合溶液中逐滴加入盐酸,反应明显地分三个阶段进行。设加入盐酸的物质的量为nmol,溶液中随盐酸的加入NaCl、Na2CO3、NaHCO3的物质的量分别为xmol、ymol、zmol,试求x=f(n)、y=f(n)、z=f(n)的函数关系式,并作出相应的函数图象。

方法:在理解三个阶段反应的基础上,分别对物质在各阶段物质的量进行分析,通过反应找规律,然后以完全反应的点为基点作图。

捷径:三物质混合后溶于水,由于NaOH和NaHCO3反应生成Na2CO3,且NaOH过量,故溶液实际为NaOH和Na2CO3的混合液,其物质的量分别为0.25 mol和0.55 mol。逐滴加入盐酸时,三步反应及其物质的量之间的关系如下:

1 NaOH + HCl = NaCl + H2O

0.25mol 0.25mol 0.25mol

2 Na2CO3 + HCl = NaCl + NaHCO3

0.55mol 0.55mol 0.55mol 0.55mol

3 NaHCO3 + HCl = NaCl +CO2↑ + H2O

0.55mol 0.55mol 0.55mol

各步反应消耗盐酸总量的临界点分别为0.25 mol,0.8 mol,1.35 mol。

(1) 求:x = f(n)

由方程式知,当0 ﹤ n ≦ 1.35时,根据氯离子(或钠离子)守恒有:x = n。

当n﹥1.35时,盐酸过量,不再有NaCl产生,故x = f(n)的函数表达式为:x = n (0 ﹤ n ≦ 1.35);x = 1.35(n﹥1.35 )。图象如图1所示。

(2) 求:y = f(n);z = f(n)

a、当0 ﹤ n ≦ 0.25时,加入的盐酸与NaOH反应,溶液中Na2CO3不变,故:y = 0.55 ,z = O

b、当0.25 ﹤ n ﹤ 0.8时,加入盐酸发生第二步反应,根据反应方程式有:

1 /(0.55 — y)= 1 /(n — 0.25) y = 0.8 — n

1 / z = 1 / (n — 0.25) z = n —0.25

c、当0.8 ﹤ n ≦ 1.35时,第二步反应已完全,加入盐酸发生第三步反应,根据方程式有:y = 0

1 /(0.55 — z)= 1 /(n — 0.8) z = 1.35 — n

d、当n ﹥ 1.35,即继续加入盐酸时,第三步反应已经完全,y = 0 ,z = 0 。

综上所述有:y = 0.55 (0 ﹤ n ≦ 0.25)

y = 0.8 — n (0.25 ﹤ n ≦ 0.8)

y = 0 (n ﹥ 0.8)

z = 0 (0 ﹤ n ≦ 0.25或n ﹥ 1.35)

z = n — 0.25 (0.25 ﹤ n ≦ 0.8)

z = 1.35 — n (0.8 ﹤ n ≦ 1.35)

图象如图2和图3所示。

总结:根据函数式作出相应图像时,由于绝大多数函数是直线方程,故实际作图可根据起点、拐点、终点直接作出图像。

例题6 :在2LFe2(SO4)3和CuSO4的混合溶液中,加入30g纯铁粉,最后得到2L0.25mol/L的FeSO4溶液以及26g固体沉淀物。求原混合溶液中Fe2(SO4)3和CuSO4的物质的量浓度。

方法:过量判断。首先根据题中数据,判断出26g为何物质,而后列方程求解。

捷径:题给变化过程可表述为:

Fe2(SO4)3

CuSO4

从Fe+Fe2(SO4)3=3FeSO4及Fe+CuSO4=FeSO4+Cu可知:生成0.5molFeSO4需Fe 0.5/3 mol~0.5 mol,故铁过量。

3n[Fe2(SO4)3] + n(CuSO4)= 0.25mol/L×2L

30g —{n[Fe2(SO4)3] + n(CuSO4)}×56g/mol + n(CuSO4)× 64g/mol = 26g

解得n[Fe2(SO4)3] = 0.1mol,n(CuSO4)= 0.2mol

c[Fe2(SO4)3]= 0.1mol/2L= 0.05mol/L

c[Cu(SO4)]= 0.2mol/2L= 0.1mol/L

总结:也可根据0.5molFeSO4中含Fe2+0.5mol,而加入的Fe为30g÷56g/mol﹥0.5mol判断出Fe过量。

例题7 :密度为0.91 g/mL的氨水,质量百分比浓度为25%(即质量分数为0.25),该氨水用等体积的水稀释后,所得溶液的质量百分比浓度为( )

A.等于12.5% B.大于12.5% C.小于12.5% D.无法确定

方法:先通过等质量分析求得中间值,再迁移到等体积。

捷径:两种质量百分比浓度不相同的同种溶液,只有等质量混合时,混合溶液的质量百分比浓度才能是二者的中间值(此题即为12.5%),现在水的密度(1.0g/mL)大于氨水的密度(0.91g/mL),当它们等体积混合后,水的质量比一半多,所以混合溶液的质量百分比浓度一定小于中间值12.5% 。答案为C。

总结:此类试题在解答时,一定要分清等质量,还是等体积。

例题8 :把30℃的饱和KNO3溶液112.5g,冷却到0℃时有15g固体析出,求0℃时KNO3的溶解度(已知30℃时KNO3的溶解度为50g)。

方法:利用不同温度下溶解度的差量进行计算。

捷径:设0℃时KNO3的溶解度为x,则30℃降到0℃有:

KNO3 溶液量 → 析出KNO3晶体

(100+50)g (50g — x)

112.5g 15g

150g︰(50g— x) = 112.5g︰15g,解得x = 30g

总结:在运用溶解度之差求算溶解度时,一定要注意原溶液为饱和溶液。

例题9 :天平两端各放一只质量相等的足量的稀盐酸,将物质的量相等的镁和铝分别放入左盘和右盘的烧杯中,待反应完毕后在哪一盘的烧杯中还需加入多少克同种金属天平才能平衡?

方法: 根据天平平衡时两边的质量相等进行比对。

捷径:设Mg和Al的物质的量均为a mol。

左盘:Mg + 2HCl = MgCl2 + H2↑ 溶液增重

1mol 2g 22g

amol 22ag

右盘:2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2↑ 溶液增重

2mol 6g 48g

amol 24ag

∵ 24a ﹥22a,∴ 左盘轻2ag。

要使天平平衡,左盘烧杯中应再增加2a g。为此设需加入Mg的质量为x。

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 溶液增重

24g 22g

x 2ag

x = a g 。

总结:对于天平类平衡题,一般都是根据天平两边的质量相等进行求算。

聚宝盆:

物质的量的正确求算是解答此类试题的关键。不少考生解题过程中,在未形成正确的解题思路之前,便依靠熟题效应,对题设条件以点概面、以偏概全而形成错误。如不注意反应物的状态,不注意外界条件等。

由于不深入的观察思考,浮光掠影地看题、审题,在此类试题的解题中也经常出现。如将物质A看成B、忽视过量问题、忽视平衡问题、忽视对题中隐含条件的分析等。以此造成分析不完整、答案残缺不全,对于与问题相关的多个因素顾此失彼。

热身赛:

1.在托盘天平两边放有浓度和质量都相等的两杯盐酸,向左盘杯中放入碳酸钠,同时向右盘杯中放入与碳酸钠等质量的锌。投放物反应完毕,盐酸有余,则天平状态为 ( )

A.保持平衡 B.左盘低 C.右盘低 D.右盘高

2.设N0表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是? ( )

A.100 mL 0.4mol/L的甲酸中含甲酸的分子数为0.04N0

B.在标准状态下,22.4 L乙烷与乙烯的混合气体,含碳原子数为2N0

C.体积相同的物质,含的分子数相同

D.N0个23Na原子的质量为23g

3.有a g浓度为15%的硝酸钠溶液,若想将其浓度变为30%,可采用的方法是 ( ) A.蒸发掉 g溶剂 B.蒸发掉溶剂的

C.加入g硝酸钠 D.加入 g硝酸钠

4.在密闭容器中充入H2、O2、Cl2的混合气,通过电火花引发,3种气体恰好完全反应,冷至室温,测得所得盐酸的质量分数为25.61%,则充入H2、O2、Cl2的物质的量之比是 ( )

A.7:3:1 B.5:2:1 C.13:6:1 D.8:3:2

5.右图是A、B两物质的饱和溶液的质量分数随温度变化的曲线,现分别在50g A和80g B中加入水150g,加热溶解并都蒸去50g水后,冷却到t1℃。下列叙述正确的是 ( )

A.t1℃时溶液中A、B的浓度相等(质量分数)

B.t1℃时溶液中A的浓度小于B

C.t1℃时二者均无固体析出

D.t1℃时析出固体B

6.A(气)+B(气)C(气),它们的体积比依次是1:3:2,如果A和B都是由两个原子组成的分子,则C的分子式是 ( )

A.AB3 B.A2B C.AB2 D.A3D

7.把x mol CO2通入含y mol Ca(OH)2的澄清石灰水中,则下列叙述中不正确的是( )

A.当x≤y时,产生100x g沉淀

B.当y≤x时,产生100y g沉淀

C.当y<x<2y时,产生100(2y-x) g沉淀

D.当2y≤x时,产生的沉淀将全部溶解

8.将3.48gFe3O4完全溶解在100mL1mol/LH2SO4中,然后加入K2Cr2O7溶液25mL,恰好使溶液中的Fe2全部氧化为Fe3,Cr2O全部转化为Cr3,则K2Cr2O7溶液的物质的量浓度为 ( )

A.0.05mol/L B.0.1mol/L C.0.2mol/L D.0.3molL

9.273K、1.01×105Pa时,氢气和氧气的混合气体amL,点火爆炸后恢复到原温度和压强时,气体变为bmL,则原混合气体中氧气为 ( )

A.(a-b)mL B.mL C.b mL D.mL

10.将含有2.05g某高价含氧酸的钙盐的溶液A与含1.20g碳酸盐的溶液B混合,恰好完全反应,生成1.25g白色沉淀C。将滤去沉淀C的滤液蒸发,得到白色固体D,继续加热D时,D分解只得两种气态物质的混合物,在273℃、1×105Pa下,体积为3.36L,已知该气体混合物充分冷却后得到0.90g水,另一种气态物质为气态氧化物R2O。试回答:(1)白色沉淀C的物质的量为____mol。(2)A的摩尔质量为____,B的摩尔质量为____。(3)R2O与H2O的物质的量之比为____生成D的质量为____,D的摩尔质量为____,R2O的相对分子质量为____,R2O的化学式是____,D的化学式是____。(4)写出A和B混合的化学方程式。

11.Ba(OH)2、NaHSO4、NaHCO3三种溶液,已知其中两种溶液的物质的量浓度相等,且分别为第三种溶液的物质的量浓度的2倍,若先将两种酸式盐溶液各取100mL混合反应后,再加入100mLBa(OH)2溶液,充分反应后,滤去白色沉淀,所得滤液仅含NaOH一种溶质,其浓度为0.9mol/L(不考虑混合时引起的溶液体积变化),计算原三种溶液的物质的量浓度。

12.加热2.436 g RCl2·mH2O晶体,使之失去全部结晶水,得到1.14 gRCl2。把这些RCl2溶解于水配成200mL溶液,取出50mLRCI2溶液。正好和20mL0.3mol/L的AgNO3溶液完全反应。求(a)R是什么元素 (b)m的值。

大检阅:

1.C 2.BD 3.AC 4.C 5.BD 6.A 7.B 8.B 9.BD

10.(1)0.0125

(2)164g/mol,96g/mol

(3)1:2,1g,80g/mol,44,N2O

(4)Ca(NO3)2+(NH4)CO3=CaCO3↓+2NH4NO3

11.1.8 mol/L 1.8 mol/L 0.9 mol/L或1.8 mol/L 0.9 mol/L 1.8 mol/L

12.(a)R—Mg (b)m=6

策略 3 元素周期律、周期表试题的分析技巧

金点子:

元素周期律、周期表部分的试题,主要表现在四个方面。一是根据概念判断一些说法的正确性;二是比较粒子中电子数及电荷数的多少;三是原子及离子半径的大小比较;四是周期表中元素的推断。

此类试题的解法技巧主要有,逐项分析法、电子守恒法、比较分析法、分类归纳法、推理验证法等。

经典题:

例题1 :(2001年全国高考)下列说法中错误的是 ( )

A.原子及其离子的核外电子层数等于该元素所在的周期数

B.元素周期表中从IIIB族到IIB族 10个纵行的元素都是金属元素

C.除氦外的稀有气体原子的最外层电子数都是8

D.同一元素的各种同位素的物理性质、化学性质均相同

方法:依靠概念逐一分析。

捷径:原子的核外电子层数等于该元素所在的周期数,而离子由于有电子的得失,当失去电子时,其离子的电子层数不一定等于该元素所在的周期数,如Na+等。A选项错。元素周期表中从IIIB族到IIB族 10个纵行的元素都是过渡元素,均为金属元素正确。氦的最外层为第一层,仅有2个电子,除氦外的稀有气体原子的最外层电子数都是8正确。同一元素的各种同位素的化学性质几乎完全相同,而物理性质不同,D选项错。以此得答案为AD。

总结:此题要求考生对元素及元素周期表有一个正确的认识,虽不难,但容易出错。

例题2 :(2001年上海高考)已知短周期元素的离子:aA2+、bB+、cC3-、dD-都具有相同的电子层结构,则下列叙述正确的是 ( )

A.原子半径 A>B>D>C B.原子序数 d>c>b>a

C.离子半径 C>D>B>A D.单质的还原性 A>B>D>C

方法:采用分类归纳法。

捷径:首先将四种离子分成阳离子与阴离子两类,分析其原子序数及离子半径。阳离子为aA2+、bB+,因具有相同的电子层结构,故原子序数a>b,离子半径A

例题3 :(1998年全国高考)X和Y属短周期元素,X原子的最外层电子数是次外层电子数的一半,Y位于X的前一周期,且最外层只有一个电子,则X和Y形成的化合物的化学式可表示为 ( )

A.XY B.XY2 C.XY3 D.X2Y3

方法:先找出所属元素,再分析反应情况。

捷径:根据题意X可能是Li或Si。若X为Li,则Y为H,可组成化合物LiH即XY,若X为Si则Y为Li,Li和Si不能形成化合物。因此得答案为A。

总结:部分考生因未分析出X可能为Li,而造成无法解答。

例题4 :(1998年全国高考)X、Y、Z和R分别代表四种元素,如果aXm+、bYn+、cZn-、dRm-四种离子的电子层结构相同(a、b、c、d为元素的原子序数),则下列关系正确的是 ( )

A.a-c=m-n B.a-b=n-m C.c-d=m+n D.b-d=n+m

方法:充分利用电子层结构相同,列出恒等式获得结果。

捷径:分析选项,根据电子层结构相同,可得四种对应的恒等式:a-m= c+n, a-m=b-n,c+n = d+m ,b-n= d+m,变形后可得答案为D。

总结:阳离子的电子数= 质子数-电荷数;阴离子的电子数= 质子数+电荷数。

例题5 :(1999年上海高考)设想你去某外星球做了一次科学考察,采集了该星球上十种元素单质的样品,为了确定这些元素的相对位置以便系统地进行研究,你设计了一些实验并得到下列结果:

单质 A B C D E F G H I J

熔点(℃) ﹣150 550 160 210 ﹣50 370 450 300 260 250

与水反应 √ √ √ √

与酸反应 √ √ √ √ √ √

与氧气反应 √ √ √ √ √ √ √ √

不发生化学反应 √ √

相对于A元素的原子质量 1.0 8.0 15.6 17.1 23.8 31. 8 20.0 29.6 3.9 18.0

按照元素性质的周期递变规律,试确定以上十种元素的相对位置,并填入下表:

A

B

H

方法:充分利用表中数据,结合元素周期性变化解题。

捷径:因为A、E不发生化学反应,具有相似的化学性质,处于同一族,同理I、C,D和J,B、F、G、H由于化学性质相似,可能处于同一族。但D、J的相对原子质量相当接近,它们不可能处于同一族,而只能处于同一周期相邻的族。同理H和F也处于同一周期相邻的族中。然后按照相对原子质量小的元素其原子序数小的原则排列。以此获得下表中的结果。

A

I B

C D J G E

H F

总结:该题的解题方法技巧是:①确定元素种类,B、F、G、H属活泼金属,D、J属不活泼金属,C、I属非金属,A、E属惰性元素。②按元素的相对原子质量由小到大排成一横行,再把同类元素按相对原子质量自上而下排成一纵行。③结合表中巳定位的A、B、H元素,确定其它元素的位置。解本题时,切忌与地球上存在的元素一一对应。

例题6 :(1993年上海高考)A、B、C、D四种短周期元素的原子序数依次增大。A、D同主族,B、C同周期。A、B组成的化合物甲为气态,其中A、B原子数之比为4︰1。由A、C组成的两种化合物乙和丙都为液态,乙中A、C原子数之比为1︰1,丙中为2︰1。由D、C组成的两种化合物丁和戊都为固态,丁中D、C原子数之比为1︰1,戊中为2︰1。写出分子式:甲 、乙 、丙 、丁 、戊 ;写出B元素的最高价氧化物跟丁发生反应的化学方程式: 。

方法:依据原子序数依次增大,列出关系进行分析。

捷径: 由AB形成气态氢化物甲中原子数比为4︰1,可知A为H,B为C,甲为CH4,又C的原子序数大于B,应为碳以后的元素,而乙、丙为液态可判断为共价化合物推出为N、O、F或Si、P、S、Cl等,再由乙、丙的原子个数关系推为H2O2、H2O,最后丁、戊可定。以此得答案为:甲――CH4 ,乙――H2O2,丙――H2O,丁――Na2O2 ,戊――Na2O,其化学方程式为:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2

总结:原子数之比为1︰1是该题的障碍点。部分考生因仅考虑XY型化合物,而未考虑X2Y2型化合物,造成无法作答的现象较多。

金钥匙:

例题1 :下列各组微粒半径由小到大的排列顺序正确的是( )

A.Na<Si<P B.O2->Mg2+>Al3+

C.Ca>Ba>Ca2+ D.Cl->F>F-

方法:根据周期表中元素的原子半径的递变规律及离子半径的大小比较规律,在巧解巧算中简约思维而获得结果。

捷径:先看电子层数,层数越多半径越大;当层数相同时看核电荷数,核电荷数越大半径越小;当层数和核电荷数都相同时看核外电子数,核外电子数越多半径越大。依据此原则可得:A选项P

例题2 :下列各组物质中,分子中的所有原子都满足最外层8电子结构的是( )

A.BeCl2、PCl5 B.PCl3、N2

C.COCl2(光气)、SF6 D.XeF2、BF3。

方法:根据选项逐一分析。

捷径:所有原子最外层满足8电子结构的题中物质仅有:PCl3、N2、COCl2,故正确选项为B。

总结:对ABn型分子,中心原子A是否满足8电子结构的判断方法是:如果A的化合价的绝对值 + 最外层电子数等于8,即满足8电子结构,否则不满足。

例题3 :A、B、C是元素周期表中相邻的三元素,若它们原子核外电子总数为33,则符合条件的A、B、C三种元素共有 种组合,请尽列之 。

方法:通过建立位置模型,使A、B、C三元素间建立起更为明确的联系,使思维有序和定向。

捷径:题中“相邻”是指上下、左右相邻。据此A、B、C在元素周期表中的位置应有以下三种模型:

(Ⅰ) (Ⅱ) (III)

(田字格中任意三格)

题中还要求“它们原子核外电子总数为33”,结合周期表的结构对这三种可能的模型进行分析并推理。

(Ⅰ)

x—8

x

x+8

x—8+x+x+8=33

x = 11 …… Na

x —8 = 3 ……Li

x + 8 = 19 ……K

(Ⅱ)

x—1 x x+1

x —1 + x + x +1 = 33

x = 11 …… Na

x — 1 = 10 …… Ne

x + 1 = 12 …… Mg

与题意矛盾,舍去。

x x+1

x+8 x+9

(III)

共有四种可能:

1 x+1+x+x+8=33

x=8 …… O

x+1=9 …… F

x+8=16 …… S

2 x+x+8+x+9=33

x=14/3(舍去)

3 x+8+x+9+x+1=33

x=5

x+8=13 …… Al

x+9=14 …… Si

x+1=6 …… C

4 x+9+x+1+x=33

x=23/3(舍去)

综上分析,符合题意的A、B、C三种元素共有三种可能的组合,它们分别是Li,Na,K;O,S,F;C,Si,Al。

总结:依据周期表中的位置建立元素间的相互关系是解答此类试题的关键。

例题4 :周期表中有些元素有“隔类相似”现象(即对角线相似),如Be、Al等,现用融熔LiCl电解,可得锂和氯气。若用已潮解的LiCl加热蒸干灼烧至熔融,再用惰性电极电解,结果得到金属锂和一种无色无味的气体,其主要理由是 ( )

A.电解出的锂与水反应放出氢气

B.电解前LiCl在加热时发生了水解

C.电解时产生的无色气体是氧气

D.在高温时阳极放出的氯与水作用释放出氧气

方法:根据题示信息,元素有“隔类相似”现象,找出Li与Mg处于对角线位置,性质相似,以此电解LiCl的过程可简约成电解MgCl2的过程。

捷径:题中信息是Mg、Li属对角线相似关系,电解LiCl应类似的电解MgCl2。但对于已潮解的LiCl加热,则应考虑其水解反应。由于加热使HCl挥发,水解平衡正向移动。生成的LiOH又可类似于Mg(OH)2,在灼烧时分解成Li2O。因此电解的实为Li2O的融熔态, 显然得到无色无味气体是氧气。得答案B、C

总结:在利用对角线规律解题时,既要考虑到其相似的地方(即性质相似),又要考虑到其不同的地方(即化合价的不同)。

例题5 :有A、B、C、D、E五种短周期元素,它们的核电荷数按C、A、B、D、E的顺序增大。C、D都能分别与A按原子个数比为1︰1或2︰1形成化合物。CB可与EA2反应生成C2A与气态物质EB4。

(1)写出五种元素名称A ,B ,C ,D ,E 。

(2)画出E的原子结构简图 ,写出电子式D2A2 ,EB4 。

(3)比较EA2与EB4的熔点高低 ﹥ 。

(4)写出D单质与CuSO4溶液反应的离子方程式 。

方法:从短周期中常见元素形成的化合物及核电荷数的大小推证。

捷径:分析EB4中E元素应为+4价,只能是ⅣA族元素C或Si。因B的原子序数不最小,则B不可能为H元素,E的价态应为+4,B应为Ⅶ族元素,且只能为F,如果为Cl元素,则原子序数比E还大。而E只能为Si,即EB4为SiF4,从CB的化合物的形式可知C为+1价,B为-1价,而由C2A可知A为—2价,只能为O。能与O按原子个数比1︰1或2︰1形成化合物的元素只能是H或Na。以此获得如下结果。

(1)A为氧,B为氟,C为氢,D为钠,E为硅。

(2)

(3)从晶体类型得SiO2 >SiF4

(4)Na与CuSO4溶液反应相当于Na首先与水反应,生成的NaOH再与CuSO4溶液反应。其离子方程式为:2Na+2H2O+Cu2+ = Cu(OH)2↓+2Na++H2↑。

总结:此题的关键点在于分析EB4中E元素只能是ⅣA族元素C或Si。

例题6 :已知A、B、C、D四种元素的简单离子具有相同的电子层结构。A元素原子的最外层电子数是次外层电子数的三倍,A单质可以由B单质通过置换反应得到;B与C形成的化合物CB可以预防龋齿;0.10 mol D单质与足量的盐酸反应,在标准状况下可放出3.36L氢气。则他们的元素符号为A ,B ,C ,D 。

试写出下列转化的化学方程式。

B→A: ,D+HCl: 。

方法:从短周期中常见元素形成的化合物及电子层结构推证。

捷径:A原子的最外层电子数必定小于8,它若为次外层电子数的三倍,则该次外层电子数只能为2,2×3=6,故A为氧元素。B能将O2置换出来,B单质氧化性一定大于O2,则只有F2,B为氟元素。C元素与B元素结合成个数比为1︰1的化合物,C为+1价,只有Na+与F—电子层结构相同,且NaF有防龋齿功能,C为钠元素。标准状况下3.36 L H2的物质的量为0.15 mol,它必定是由0.3 mol H+得到0.1 mol D所失去的电子而生成的,即0.1 mol D 失去0.3 mol电子生成0.1 mol D3+,Al3+与F—电子层结构亦相同,故D为Al。以此得他们的元素符号分别为A:O B:F C:Na D:Al。其转化的化学方程式为:B→A:2F2+2H2O = 4HF+O2 ;D+HCl:2Al+6HCl = 2AlCl3+3H2↑

总结:元素、化合物知识不全面,往往是推理难以进行的症结所在。通过置换反应,我们不仅可以得到金属,也可以得到非金属。而非金属间的置换,实质上是他们氧化性的强弱比较。找突破口是解推断题的共同要求,例如本题中A元素的确定,NaF有防龋齿功能都是突破口。只有将具体元素的原子结构与离子结构的特点,物质的性质、变化时的现象及量的关系有机结合在一起,方能百战不殆。

例题7 :A、B、C、D四种元素的原子序数均小于18,其最高正价数依次为1、4、5、7。已知B原子核外次外层电子数为2,A、C原子核外次外层电子数均为8,在同族元素中,D元素的最高价氧化物的水化物酸性最强。则A、B、C、D的元素符号分别是 ,A离子的结构示意图为 ,C原子的结构示意图为 ,C的最高价氧化物对应的水化物与A的氢氧化物反应可生成 种盐,其化学式分别为 ,C、D所形成的气态氢化物的稳定性由强到弱的顺序 。

方法:从最高正价推得该元素所在周期表中的主族数及最外层电子数,从电子层结构推得其在周期表中的位置,从而确定出元素。

捷径:最高正价依次为1、4、5、7,说明A、B、C、D四种原子的最外层电子数依次为1、4、5、7。B原子次外层电子数为2,次外层即为K电子层,则其电子总数=2+4=6,核电荷数为6,B为碳元素。A、C原子序数小于18,次外层电子数为8,则电子层结构为2、8、x,共三层。那么,A原子序数=2+8+1=11,A为钠元素,C原子序数=2+8+5=15,C为磷元素。在1~18号元素中最高价为+7,且含氧酸为最强酸的只能为氯元素。A、B、C、D依次为:Na、C、P、Cl。其A离子及C原子的的结构示意图分别为:

A+: , C:

H3PO4为三元酸,与NaOH反应,可生成三种盐,分别是Na3PO4、NaH2PO4、Na2HPO4。

因非金属性Cl﹥P,故稳定性HCl﹥PH3。

总结:熟悉1~18号元素微粒的结构特点及元素性质的递变规律,准确审清题意,耐心,细致的推理是成功解题的关键。

例题8 :若短周期元素中两种元素可以形成原子个数比为2︰3 的化合物,则这两种元素的原子序数之差不可能是 ( )

A.1 B.3 C.5 D.6

方法: 采用枚举法或归纳法。

捷径: [解法一](枚举法):若化合物为A2B3,则A为+3价,B为—2价,可能为第IIIA族与第VIA族元素结合而成,即 ,其原子序数的差可能为3,

5, 11;若化合物为A3B2型,则A为+2价,B为—3价,可能为第IIA族与第VA族元素的结合,即 ,其原子序数之差可能为3,5,11。

若化合物为N2O3,则原子序数之差为 1 。

[解法二](归纳法):无论化合物为A2B3型或A3B2型,A、B化合价数值必为一奇、一偶(不可能出现A为+6,B为-4的A2B3这种情况,因为在短周期元素中,A最外层有6个电子,B最外层有4个电子,则A的非金属性大于B,A为—2价,B为+4价,化学式为BA2)。在元素周期表中,原子序数为奇(偶)数的元素,必在奇(偶)数族,化合价必为奇(偶)数价,而奇数与偶数之差必为奇数,故D选项中的6肯定不符合要求。故答案为D。

总结:枚举法在元素推理题中是常见的解法,它不仅要求解题者熟悉元素周期表的结构及元素性质的递变规律,而且要求解题者具备严谨的逻辑思维能力。此类习题对解题者的智力发展有极好的锻炼作用。在使用枚举法时,既要注意一般性,更要注意其特殊性,若能对周期表有全面深入的理解,则解题时就可以驾轻就熟,事半功倍。

例题9 : 两种非金属元素X、Y在周期表中彼此相隔一个周期,其单质Xm、Yn均为实验室中常见固体,且Xm熔点较低,他们能发生如下反应:Xm+Yn+H2O→HY+H3XO4+XH4Y。试判断Xm、Yn各是何种单质。

方法:本题的化学方程式是从未学过的,但它提供了大量的化学式,由此联想化合价、元素在周期表中的位置,思路便豁然开朗。

捷径:X、Y为非金属元素则他们一定是主族元素,HY中Y为—1价,故Y在ⅦA族,又因为Yn为固体,则它只能是I2;而H3XO4中X为+5价,XH4Y中X为—3价,说明X为ⅤA族元素,X、Y相隔一个周期,Xm是实验室常见固体,且熔点较低,Xm为白磷(P4)。以此得答案为Xm:P4,Yn:I2 。

总结:对于复杂反应,不能套用具体、常见的反应形式。

例题10 :有A、B、C、D、E五种元素,他们的原子序数依次增大;B、C、D同周期,A与D同主族,C与E同主族且在相邻周期;A原子的最外层电子数为内层电子数的3倍;C原子的内层电子总数为最外层电子数的2倍;B在同周期中其原子半径最大。

(1)写出元素符号:A 、B 、C 、D 。

(2)已知E2A3为剧毒白色固体,微溶于浓HCl和烧碱溶液。

E2A3与浓HCl反应的方程式为 。

E2A3与烧碱反应的方程式为 。

(3)将D的氢化物通入E2A3的盐酸溶液后发生复分解反应,析出一种黄色沉淀,有关反应的化学方程式为 。

方法:根据周期表中的元素位置相关联及同周期中原子半径递变规律求解。

捷径:由题中前两句所述,五种元素相对位置如右图。本题突破口为A、C元素的确定。既然A原子有最外层电子,则内层一定排满,由于最外层电子数≤8,故内层只能为K层,2×3=6,A原子电子层结构为2、6,A为氧元素。C原子内层电子数一定不会超过2×8=16个,故内层可能为K层或K层、L层,而C的原子序数大于A,故内层为2、8结构,最外层电子数=(2+8)/2=5,C为磷元素。第三周期中,钠原子半径最大,B为钠元素。而As元素与磷元素在同主族相邻周期,E为砷元素。As2O3(E2O3)既能与酸又能与碱反应,是两性氧化物,故方程式的书写可类推于Al2O3与酸与碱的反应。其反应方程式为:As2O3+6HCl = 2AsCl3+3H2O;As2O3+2NaOH = 2NaAsO2+H2O。将H2S通入As2O3的盐酸溶液中,可依据题中所给信息“发生复分解反应”写出: As2O3+3H2S==As2S3↓+3H2O。

总结:解答元素推断题,关键在于判断元素在周期表中的位置是否准确无误,其灵魂在于思维的应用,它可以促进人的认识水平由低向高不断发展,也促进人的学习能力的不断发展。

聚宝盆:

1.对元素推断题的解题思路一般为:先确定该元素所在的主族位置,然后再根据该族元素性质变化规律进行推测判断。

2.确定元素形成的化合物的解题思路一般为:推价态、定元素、想可能、得形式,从而获得结果。

3.对元素“位构性”关系的分析思路一般为:先确定元素所在周期表中的位置,然后再根据位置推测性质。

在利用反应推断元素在周期表中位置时,不少考生由于未能整体考虑反应过程,而出现推断错误的现象经常发生。如下列试题:

在一定条件下,RO3—与R—可以发生反应:RO3—+5R—+6H+==3R2+3H2O 。关于R元素的叙述中不正确的是 ( )

A.RO3—中,R元素化合价为+5价 B.R元素位于ⅤA族

C.R的气态氢化物的水溶液呈强酸性 D.RO3—可以作还原剂

由于RO3—中R元素为+5价,不少考生错误认为这就是R元素的最高正价,而错选CD。如能再从R的阴离子为R—,故R最外层有七个电子,即可知R为第ⅦA族元素。又卤化氢中只有HF是弱酸,但由于F元素无正价,不存在RO3—酸根,所以R元素只可能为Cl、Br、I,他们的氢化物的水溶液都是强酸。RO3—中R为+5价,不是最高价,可以作还原剂。以此得正确结果为B。

在新知识或繁杂或简单的无从下手的问题面前,不能有畏难情绪,可采用下列策略:靠船下篙,探明水深水浅,搜索相关知识;避十就虚,理清一般思路,找到解题方向。要知道,概念清晰、视野开拓、审题细致、求证耐心是解题的关键。

热身赛:

1.某主族金属元素的阳离子,核外电子层数与该金属原子相同,但最外层只有2电子,次外层达稳定结构,这种离子具有显著的还原性,则这种金属离子可能是 ( )

A. Mg2+ B. Fe2+ C. Sn2+ D. Pb2+

2.设某元素某原子核内的质子数为m,中子数为n,则下述论断正确的是:( )

A. 不能由此确定该元素的原子量

B. 这种元素的原子量为m+n

C. 若碳原子质量为Wg,则此原子的质量为(m+n)g

D. 核内中子的总质量小于质子的总质量

3.某原子中的第x电子层,当把它作为最外层时,容纳的电子数最多与x-1层相同;作为次外层时,最多容纳的电子数比x+1层多10,则x层可能为 ( )

A. L层 B.M层 C. N层 D.任意层

4.已知主族元素的性质主要由其原子的最外层电子数和电子层数决定,若元素的最外层电子数为m,电子层数为n,一般具有这样的规律:m>n的元素为非金属元素,m≤n的元素为金属元素。第七周期为不完全周期,若把这一周期元素全部排满,则下列有关第七周期元素的推论可能错误的是 ( )

A.第七周期排满时有32种元素,全部是放射性元素

B.第七周期排满时最后一种的单质不与任何物质发生化学反应

C.第七周期第VIIA族元素的原子序数为117,是一种金属元素

D.第七周期第IIIA族元素的氢氧化物与Al(OH)3具有相似的化学性质

5. M、N两元素原子序数均小于20,M的原子序数为n,M2和N3的电子层结构相同,则N的原子序数为 ( )

A.n+3 B.n+4 C.n+5 D.n-5

6.运用元素周期律分析下列推断,其中错误的是( )

A.铍是一种轻金属,它的氧化物的水化物可能具有两性

B.砹单质是一种有色固体,砹化氢很不稳定,砹化银是有色难溶于水且感光性很强的固体

C.硫酸锶难溶于水,但易溶于盐酸

D.硒的最高氧化物的水化物是一种强酸

7.a、b、c三种元素的原子序数均小于20,a、b两元素的阳离子和c元素的阴离子都有相同的电子层结构,a原子的半径大于b原子的半径,则三种元素的原子序数的关系是 ( )

A. a>b>c B.b>a>c C. c>b>a D. a>c>b

8.某金属元素X,其原子的质量数为52,已知X的离子中含有28个中子、21个电子,由这种离子构成的化合物的化学式正确的是 ( )

A.XNO3 B.X2(SO4)3 C.XCl2 D.K2X2O7

9.A、B、C、D、E是短周期的五种元素,它们的原子序数依次增大。A元素的一种同位素核内无中子;B元素的原子最外电子层的电子数是次外层的2倍,A与B、B与C都能形成气态非极性分子化合物,A、D元素属同一主族,B、E元素同一主族,C和D能形成D2C型离子化合物。

(1)试推断A、B、C、D、E五种元素的名称。

(2)写出B的最高价氧化物的分子式,该氧化物属于哪种晶体构型,写出C与E形成的化合物的化学式,该化合物的晶体属于哪种构型。

(3)写出元素B和E的最高价氧化物的水化物分子式,两者比较哪一种的酸性强。写出此二元素的气态氢化物分子式,并比较哪一个更稳定。

(4)写出D元素的最高价氧化物的水化物与E元素的最高价氧化物的水化物发生反应的化学方程式。

10.A、B、C、D是4种短周期元素,它们的原子序数依次增大,其中A、C与B、D分别是同主族元素。又知B、D两元素的原子核中质子数之和是A、C两元素的原子核中质子数和的2倍,这4种元素的单质中有2种气体、2种固体。

(1)写出元素符号:A______、B______、C______、D______。

(2)写出2种均含A、B、C、D 4种元素的化合物相互反应逸出气体的化学方程式: 。

(3)用A元素的单质和B元素的单质可以制成电池,电池中装有浓KOH溶液,用多孔的金属惰性电极浸入KOH溶液中,两极均有特制的气体透过性隔膜。在一极通入A的单质,另一极通入B的单质。

①通入A的单质一极为____极,反应的电极方程式是 。

②通入B的单质一极为____极,反应的电极方程式是 。

11.有X、Y、Z 3种元素。已知X的气态氢化物的分子式为H2X,该氢化物分子的相对质量与X的最高价氧化物分子的相对质量之比为17:40;X原子核内质子数与中子数相等,Y与X可形成离子化合物Y2X;Y阳离子的电子层结构与氖相同,Z与X属同一周期,其气态单质是双原子分子,两原子间共用一对电子。

(1)推出元素符号X________、Y________、Z________。

(2)Y单质在空气中燃烧的化学方程式以及该生成物与CO2反应的化学方程式 。

(3)X原子的相对质量________,离子的结构简图____________。

12.有A、B、C、D四种元素,它们的核电荷数依次增大,C和D的原子具有相同的电子层数;B的单质是双原子分子,与水剧烈反应生成氧气,B2与A单质常温时混合即能发生爆炸。C元素的单质能在足量D元素形成的单质中燃烧。出现白色烟雾,形成化合物的化学式为CD3和CD5。B2通入D的钠盐溶液中不能得到D单质,但与D的钠盐粉未反应可得到D单质。A与D的化合物相对分子质量为36.5。请填充下列空白处。

(1)四种元素的名称为A:________、B:________、C:________、D:________。

(2)A单质在D单质中燃烧时火焰呈________色,生成物的水溶液的名称是________,俗称________,该水溶液能使石蕊试液由________色变成________色。

(3)B单质与水、与A单质反应的化学方程式为:______ ; 。

(4)D的氢化物浓溶液与MnO2共热有1mol D元素被氧化,可以得到氯气________mol。

13.A、B、C、D均为短周期元素,A元素原子的次外层电子数的一半;B元素原子的核外无成对电子;C元素单质C2在标准状况下的密度为1.43g/L;D元素的焰色反应为黄色。将以上4种元素组成的盐的晶体3.4g,加热后失去全部结晶水,质量减少1.35g,所得无水盐中C元素的质量 占39%;将这些无水盐与浓H2SO4反应,得到一种挥发性弱酸,点燃该弱酸使之完全燃烧得到0.9gH2O 和2.2gCO2。已知这种弱酸一个分子中共有32个质子。则

(1)元素的名称是A________、B________、C________、D________。

(2)通过计算确定4种元素组成结晶盐的化学式是________。

14.有A、B、C、D、E、F六种元素,它们均位于周期表前三周期。元素D的最高正价与负价的绝对值之差为2,其气态氢化物中含氢8.82%,D单质在A单质中燃烧时出现大量白色烟雾;A的负价离子的电子排布与B的负价离子的电子排布相同,常温下B单质是固态;B原子最外层的电子数为K层电子数的三倍;F的正二价阳离子与C的负二价离子的电子层排布都与氖原子相同,C与E同在一个周期,它们能形成多种化合物,E的气态氢化分子中含有四个原子。

(1) 写出这六种元素的元素符号。

(2) 写出A、B、D这三种元素最高价氧化物的对应水化物的化学式,并按酸性从强到弱的顺序排列。

(2)HClO4>H2SO4>H3PO4

15.有A、B、C、D四种元素,A的正二价离子和D的负二价离子具有相同的电子层结构,A的氯化物中含A 36%,A的原子核中质子数与中子数相等。B元素的最高正价与负价的代数和为零,B的气态氢化物中含氢25%,C元素是第四周期中金属性最强的元素。

(1)试推断A、B、C、D各是什么元素:A______B______C_____D_____(写名称)

(2)写出A的最高价氧化物对应水化物的澄清液分别与未过量和过量的B的最高价氧化物反应的化学方程式:____________和____________

(3)写出C与水反应的化学方程式________________________

16.X、Y、Z三种元素在周期表中相邻,X、Y同周期,Y、Z同主族。三种元素原子序数之和为30,最外层电子数之和为16。X元素分别与Y、Z化合,都能形成二种酸酐。X、Y形成酸酐的分子式为________和________;X、Z形成的酸酐的分子式为________和________。

17.含有A、B、C、D四种短周期元素,它们的核电荷数依次增大。A与C、B与D分别是同族元素。B、D两元素的质子数之和是A、C两元素质子数之和的两倍。这四种元素中有一种元素的单质易溶解于CS2溶剂中。则四种元素是:

A____________ B____________ C________________ D________________

写出两种均含四种元素的化合物相互反应放出气体的化学方程式: 。

X

Y Z

18.X、Y、Z均为短周期元素,它们在周期表中的相对位置如右图,已知X、Y、Z三元素原子的质子数之和为31。

(1)它们的元素符号是X________、Y________、Z________。

(2)X的最高价氧化物的电子式是________。气态氢化物的分子式________,空间构型为________,键角为________。

(3)Z的最高价氧化物的分子式为________,与碱反应的离子方程式________。

大检阅:

1.C 2.A 3.B 4.BD 5.C 6.C 7.B 8.B

9.(1)A为氢 B为碳 C为氧 D为钠 E为硅

(2)CO2 分子晶体 SiO2 原子晶体

(3)H2CO3 H2SiO3 H2CO3强 CH4 SiH4 CH4稳定

(4)2NaOH+H2SiO3==Na2SiO3+2H2O

10.(1)H O Na S

(2)NaHSO3+NaHSO4=Na2SO4+SO2↑+H2O

(3)①负 H2-2e+2OH-=2H2O

②正 O2+4e+2H2O→4OH-

11.(1)S Na Cl (2)2Na+O2=Na2O2 Na2O2+CO2=Na2CO3+1/2O2↑

(3) 32

12.(1)氢 氟 磷 氯

(2)苍白 氢氯酸 盐酸 蓝 红

(3)2F2+2H2O=== 4HF+O2↑ F2+H2====2HF

(4)0.5

13.C H O Na CH3COONa·3H2O

14.(1)A为Cl B为S C为O D为P E为N F为Mg

15.(1)A:钙 B:碳 C:钾 D:硫

(2)Ca(OH)2+CO2===CaCO3↓+H2O

Ca(OH)2+2CO2===Ca(HCO3)2

(3)2K+2H2O===2KOH+H2↑

16.N2O5;N2O3;P2O5;P2O3 。

17.H、O、Na 、S 2NaHSO4+Na2SO32Na2SO4+H2O+SO2↑

18. (1)C Mg Al (2) CH4 正四面体 109°28′ (3)Al2O3

Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O

策略 4 速率与平衡方面试题的解题方法与技巧

金点子:

在化学反应中物质的变化必经过三态,即起始态、变化态和最终态。对于化学反应速率、化学平衡及其它化学反应方面的计算,如能根据反应方程式,对应地列出三态的变化,哪么便可使分析、解题变得一目了然。此方面的试题的题型及方法与技巧主要有:

1.化学平衡状态的判断

化学反应是否达到平衡状态,关键是要看正反应速率和逆反应速率是否相等及反应混合物中各组分百分含量是否还随时间发生变化。

2.化学反应速率的计算与分析

要充分利用速率之比等于化学方程式中的计量数之比。

3.化学平衡移动的分析

影响因素主要有:浓度、压强、温度,其移动可通过勒沙特列原理进行分析。化学平衡移动的实质是浓度、温度、压强等客观因素对正、逆反应速率变化产生不同的影响,使V正≠V逆,原平衡状态发生移动。

4.等效平衡的分析

主要有等温等容和等温等压两种情况。

5.速率与平衡的图象分析

主要要抓住三点,即起点、拐点和终点。

经典题:

例题1 :(2001年全国高考)在一定温度下,容器内某一反应中M、N的物质的量随反应时间变化的曲线如图,下列表述中正确的是 ( )

A.反应的化学方程式为:2MN

B.t2时,正逆反应速率相等,达到平衡

C.t3时,正反应速率大于逆反应速率

D.t1时,N的浓度是M浓度的2倍

方法:图象分析法。