岳麓版历史必修三第28课国运兴衰,系于教育 导学案

文档属性

| 名称 | 岳麓版历史必修三第28课国运兴衰,系于教育 导学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 637.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-12-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第28课 国运兴衰,系于教育

[课标要求]

1.了解我国教育发展的史实。

2.理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

课前案——梳理知识?强化双基

一、扫盲教育

【主干知识】

1.重要性

(1)新中国成立前,我国人民群众文化素养普遍低下,文盲占90%。

(2)提高人民文化素质事关国家、民族的前途和命运。

(3) 是社会和经济发展的先决条件,是最基本的人权。

2.措施

(1)1950年,党和政府召开全国工农教育会议,确定开展扫盲教育。

(2)政府开办了各种类型的补习学校,扫盲工作取得了明显成效。

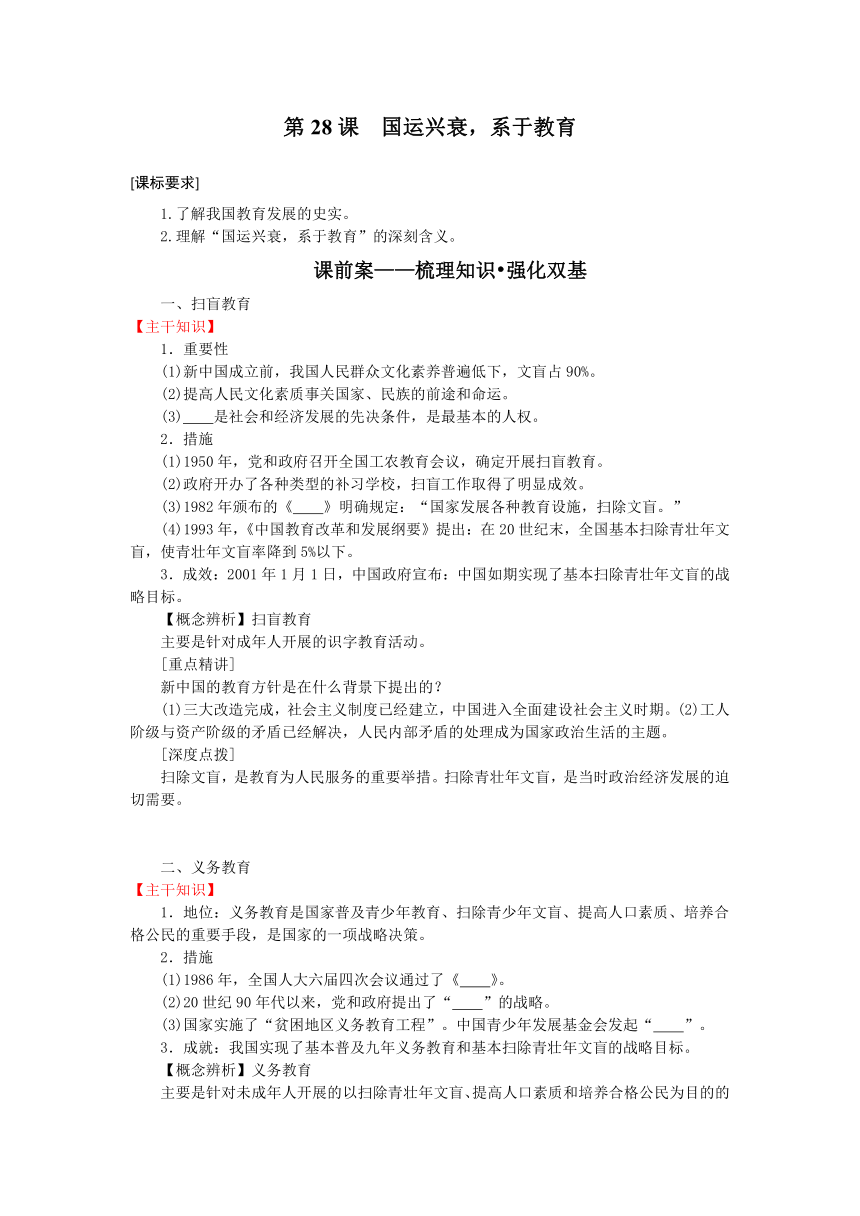

(3)1982年颁布的《 》明确规定:“国家发展各种教育设施,扫除文盲。”

(4)1993年,《中国教育改革和发展纲要》提出:在20世纪末,全国基本扫除青壮年文盲,使青壮年文盲率降到5%以下。

3.成效:2001年1月1日,中国政府宣布:中国如期实现了基本扫除青壮年文盲的战略目标。

【概念辨析】扫盲教育

主要是针对成年人开展的识字教育活动。

[重点精讲]

新中国的教育方针是在什么背景下提出的?

(1)三大改造完成,社会主义制度已经建立,中国进入全面建设社会主义时期。(2)工人阶级与资产阶级的矛盾已经解决,人民内部矛盾的处理成为国家政治生活的主题。

[深度点拨]

扫除文盲,是教育为人民服务的重要举措。扫除青壮年文盲,是当时政治经济发展的迫切需要。

二、义务教育

【主干知识】

1.地位:义务教育是国家普及青少年教育、扫除青少年文盲、提高人口素质、培养合格公民的重要手段,是国家的一项战略决策。

2.措施

(1)1986年,全国人大六届四次会议通过了《 》。

(2)20世纪90年代以来,党和政府提出了“ ”的战略。

(3)国家实施了“贫困地区义务教育工程”。中国青少年发展基金会发起“ ”。

3.成就:我国实现了基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲的战略目标。

【概念辨析】义务教育

主要是针对未成年人开展的以扫除青壮年文盲、提高人口素质和培养合格公民为目的的教育手段。

【重点精讲】

“三个面向”是邓小平教育理论的精髓,指引着中国教育的改革和发展。在“三个面向”的理论指导下,素质教育的思想和体系孕育、形成、发展和完善,使我国的教育事业出现了更加健康繁荣、生机勃勃的新局面。“三个面向”是教育改革的旗帜和灵魂。

[重点精讲]

中国普及义务教育的重大意义是什么?

(1)对提高我国的科技水平、培养高素质人才、增强我国的综合国力、缩小同发达国家之间的差距具有重大意义。(2)是“科教兴国”战略的重要环节。(3)能改变中国的命运。

[概念阐释]

什么是“科教兴国”?

“科教兴国”是指全面落实“科学技术是第一生产力”的思想,坚持教育为本,把科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置,增强国家的科技实力以及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣强盛。

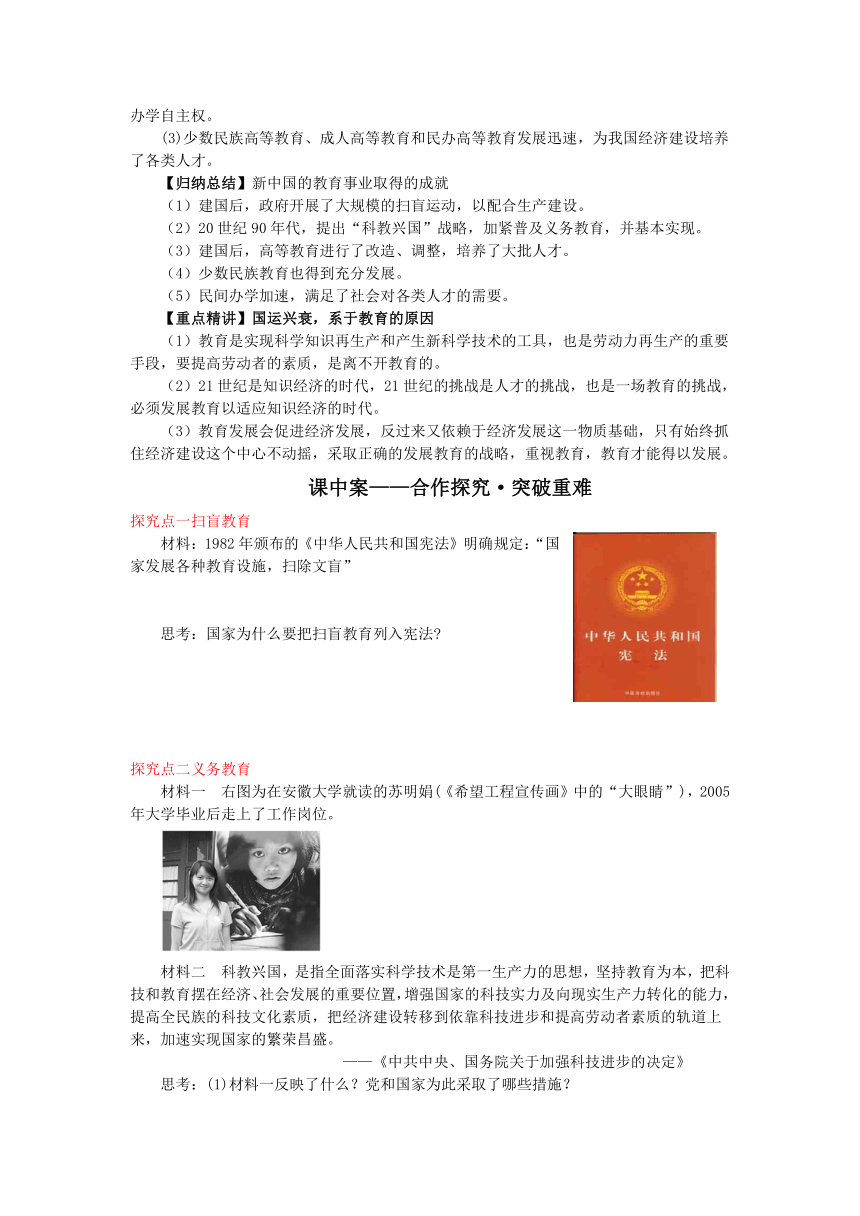

[归纳总结]

新中国教育发展历程。

三、高等教育的发展

【主干知识】

1.建国后至“文革”前

(1)建国初,中国基本参照 的高等教育模式,对高等院校进行改造、调整。

(2)1958年“大跃进”时期,实施以教育与生产劳动相结合为核心的“ ”。

(3)1961年,教育部对高等教育进行全面调整,中国高等教育事业进入稳定发展的轨道。

2.“文革”期间:高等教育遭到严重破坏,大学停止招生,大批专家、教授被批斗,“四人帮”一伙鼓吹“读书无用”,导致社会道德观念和青少年科学文化素质大幅滑坡。

3.“文革”后

(1) 年,恢复统一高考招生的制度。

(2)20世纪80年代以来,中国高等教育迅速发展,大学的数量不断增加,资源配置、专业结构更趋合理;建立学位制度;设立博士后流动站;改革大学招生和分配制度,扩大了办学自主权。

(3)少数民族高等教育、成人高等教育和民办高等教育发展迅速,为我国经济建设培养了各类人才。

【归纳总结】新中国的教育事业取得的成就

(1)建国后,政府开展了大规模的扫盲运动,以配合生产建设。

(2)20世纪90年代,提出“科教兴国”战略,加紧普及义务教育,并基本实现。

(3)建国后,高等教育进行了改造、调整,培养了大批人才。

(4)少数民族教育也得到充分发展。

(5)民间办学加速,满足了社会对各类人才的需要。

【重点精讲】国运兴衰,系于教育的原因

(1)教育是实现科学知识再生产和产生新科学技术的工具,也是劳动力再生产的重要手段,要提高劳动者的素质,是离不开教育的。

(2)21世纪是知识经济的时代,21世纪的挑战是人才的挑战,也是一场教育的挑战,必须发展教育以适应知识经济的时代。

(3)教育发展会促进经济发展,反过来又依赖于经济发展这一物质基础,只有始终抓住经济建设这个中心不动摇,采取正确的发展教育的战略,重视教育,教育才能得以发展。

课中案——合作探究·突破重难

探究点一扫盲教育

材料:1982年颁布的《中华人民共和国宪法》明确规定:“国家发展各种教育设施,扫除文盲”

思考:国家为什么要把扫盲教育列入宪法?

探究点二义务教育

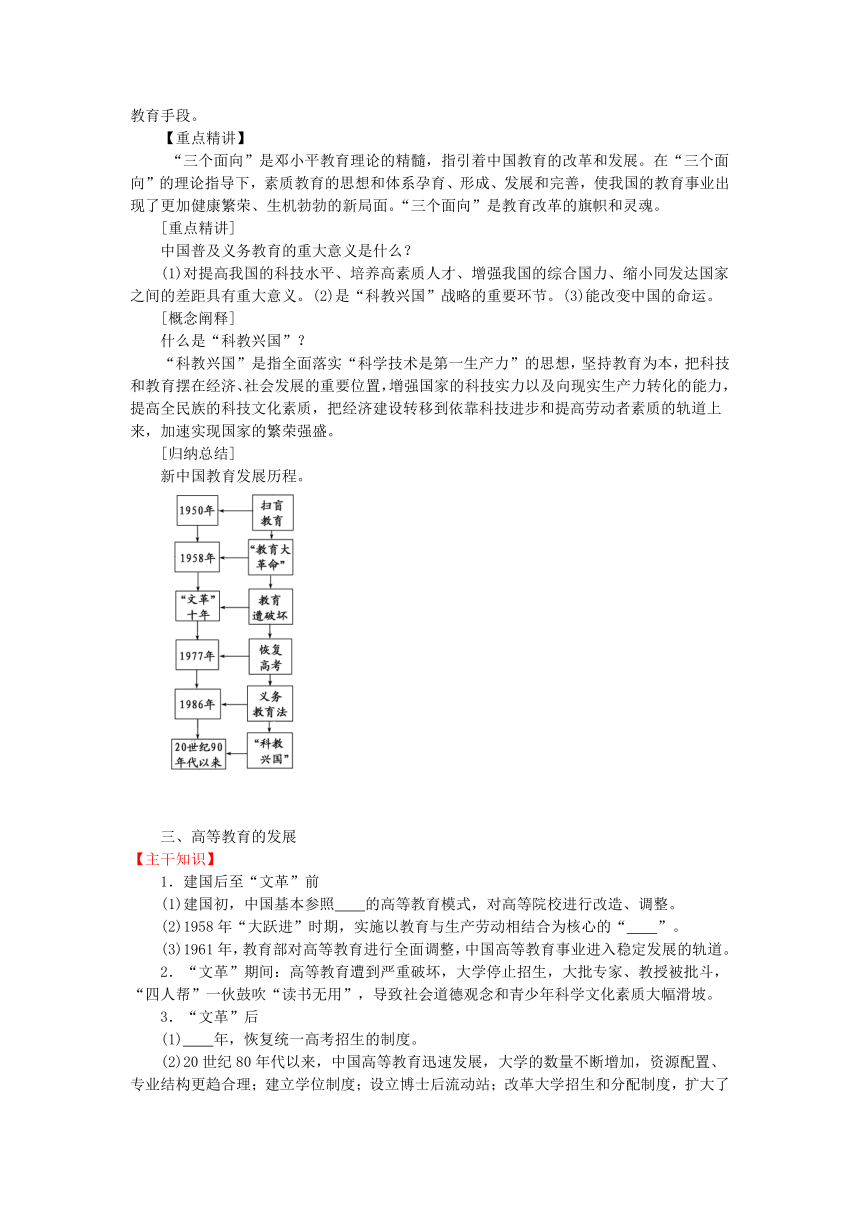

材料一 右图为在安徽大学就读的苏明娟(《希望工程宣传画》中的“大眼睛”),2005年大学毕业后走上了工作岗位。

材料二 科教兴国,是指全面落实科学技术是第一生产力的思想,坚持教育为本,把科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置,增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣昌盛。

——《中共中央、国务院关于加强科技进步的决定》

思考:(1)材料一反映了什么?党和国家为此采取了哪些措施?

(2)材料二中的“科教兴国”战略是什么时间提出的?这一战略具有怎样的重要意义?

探究点三高等教育的发展

材料一 《1957~1997年中国高等教育发展对照表》

年份 1957 1960 1977 1997

学校(所) 229 1289 328 2170

材料二 推动社会经济又好又快的发展,实现中华民族的伟大复兴,科技是关键,人才是核心,教育是基础。我们必须深入实施科教兴国战略和人才强国战略,全面贯彻落实国家中长期教育改革和发展规划纲要,加快从教育大国向教育强国迈进。高等教育作为科技第一生产力和人才第一资源的重要结合点,在国家发展中具有十分重要的地位和作用。

——胡锦涛在庆祝清华大学建校100周年大会上的讲话

思考

(1)1957~1960年高校数量显著增多,原因是什么?1960~1977年高校数量大幅度减少,原因又是什么?1977年后高校数量又大幅度增加,原因何在?

(2)结合材料二,对我国高等教育所经历的曲折发展,你有何感想?

课后案——应用拓展·能力提升

1.新中国成立后,我国教育工作的重中之重是( )

A.义务教育 B.扫盲教育

C.“教育大革命” D.民族教育

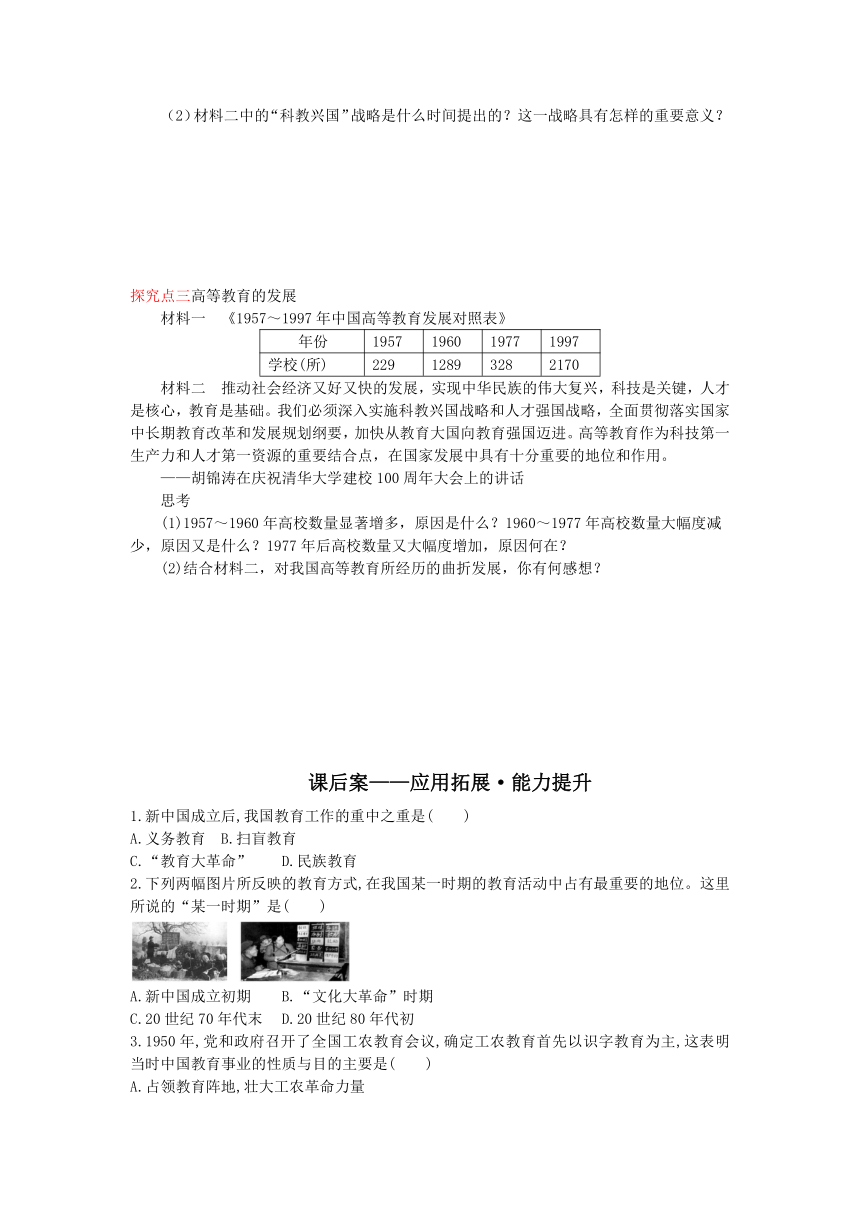

2.下列两幅图片所反映的教育方式,在我国某一时期的教育活动中占有最重要的地位。这里所说的“某一时期”是( )

A.新中国成立初期 B.“文化大革命”时期

C.20世纪70年代末 D.20世纪80年代初

3.1950年,党和政府召开了全国工农教育会议,确定工农教育首先以识字教育为主,这表明当时中国教育事业的性质与目的主要是( )

A.占领教育阵地,壮大工农革命力量

B.培养国民的民主政治意识,提高工农的地位

C.开展人民教育,为国家建设服务

D.变半殖民地教育为社会主义性质的人民教育

4.某人收藏有一本1958年编写的《扫盲识字课本》,上面有“苦战十五天,摘掉文盲帽”的口号。该口号实质上反映出

( )

A.当时中国出现了“大跃进”倾向

B.新中国教育的有效性大大提高

C.到1958年我国基本上扫除了文盲

D.党和政府始终重视教育的发展

5.国运兴衰,系于教育。改革开放以来,我国政府为推进教育发展采取的重大举措有( )

A.实施“教育大革命” B.恢复高考招生制度

C.颁布《义务教育法》 D.开始推行扫盲教育

解析:“改革开放以来”是指1978年以来。A、B、C、D四项分别发生于1958年、1977年、1986年和1950年。故选C项。

6.下列关于《中华人民共和国义务教育法》的说法中正确的是( )

A.是在全国人大六届四次会议上通过的

B.提出扫盲工作是教育工作的重点

C.提出了“科教兴国”战略

D.标志着九年义务教育的基本普及

7. “上联:学习文化重科技,尊重知识强教育;下联:科技繁荣百业荣,教育兴旺万家旺。”下列选项与该对联相匹配的横批是( )

A.科学发展 B.科教兴国

C.和谐发展 D.改革开放

8.中学教材反映了一个时期历史的发展变化。20世纪50年代小学课文《海底世界》一文结尾处为“海底世界真是取之不尽、用之不竭的大宝库”,到了20世纪80年代后已变成“海底真是个景色奇异、物产丰富的世界”。这一变化所反映的核心思想是( )

A.重视人与自然和谐相处 B.政治色彩体现国家意志

C.仿效苏联模式编写教材 D.弘扬国际主义精神

9.1953年,周恩来主持通过了《关于修订高等学校领导关系的决定》,明确了由新设立的中央高等教育部对全国高等学校实行统一领导的管理体制。同时规定,综合性大学以及与几个业务部门有关的多科性高等工业学校由中央高等教育部直接管理。这些决定反映了( )

A.高等教育变革符合当时经济建设的需要

B.当时国际环境推动了教育体制变革

C.领导者的个人喜好影响高等教育的发展方向

D.高等教育的发展必须与国家政策同步

10.1970—1976年,高校招生采用“自愿报名,群众推荐,领导批准,学校复审”的办法,这种招生办法存在着学生文化素质差的弊端。为改变这种状况,邓小平采取的重大决策是( )

A.开展扫盲教育 B.实施“科教兴国”战略

C.恢复被停止的高考 D.大力发展职业教育

11. 1977年,高考招生制度恢复。邓小平在全国高等学校招生工作会议上指示:“政审,主要看本人的政治表现。政治历史清楚,热爱社会主义,热爱劳动,遵守纪律,决心为革命学习,有这几条,就可以了。总之,招生主要抓两条:第一是本人表现好,第二是择优录取。”这一指示的时代意义在于( )

A.重新树立起尊重知识、尊重人才的观念

B.为改革开放事业的开展做好了人才准备

C.强调了德才兼备、全面发展的育人理念

D.奠定了教育和科技优先发展的战略地位

12.在一本大学招生宣传册中,有对该校本科生在校人数的介绍,也有硕士、博士学位授予点等内容的介绍。请判断,这本宣传册最早应印制于( )

A.20世纪60年代 B.20世纪70年代

C.20世纪80年代 D.20世纪90年代

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一

邓小平“三个面向”题词

材料二 凡年满六周岁的儿童,不分性别、民族、种族,应当入学接受规定年限的义务教育。

——《中华人民共和国义务教育法》

(1)根据材料一,邓小平是在怎样的历史条件下提出“三个面向”的?有何意义?

(2)根据材料二,《中华人民共和国义务教育法》规定了哪些内容?材料一与材料二之间有何关系?

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1949年,新中国成立时我国约有人口5.5亿,那时的文盲率高达80%。……1952年中国开始了第一次大规模的扫盲运动。……1958年2月,教育部、团中央、全国总工会、全国妇联和全国扫除文盲协会召开扫盲先进单位代表会。一个群众性的扫盲高潮很快形成。……据统计,从1949年到1960年约有1.5亿人参加了扫盲和各级业余学校的学习。

材料二 1946年中国高等教育工科学生人数仅占18.9%,1952年达到35.4%,为各科学生人数第一位。1953年工科新生数占招生总数的42.86%。1955年全国高等学校设置专业249种,其中工科专业137种,占全部专业的55.2%。1953—1957年五年招新生56.18万人,毕业26.9万人,这充分体现了当时“教育建设为经济建设服务,首先为国家工业化服务”的发展方向。

——摘编自宋恩荣《当代中国教育史论》

材料三 为庆祝全国科学会议的胜利召开,1978年3月18日发行《全国科学大会》纪念邮票一套,共三枚:第一枚,科学的春天;第二枚,向四个现代化进军;第三枚,努力攀登科学高峰。

(1)根据材料一,归纳新中国成立初期扫盲运动的特点。并结合所学知识,简要评述其作用。

(2)根据材料二,归纳新中国成立初期我国高等教育的基本状况,并分析“教育建设为经济建设服务”的发展方向对新中国成立初期的社会影响。

(3)根据材料三和所学知识,指出“科学的春天”到来的历史背景。

第28课 国运兴衰,系于教育

课前案——梳理知识?强化双基

识字、《中华人民共和国宪法》、中华人民共和国义务教育法、科教兴国、希望工程、1977、教育大革命、

课中案——合作探究·突破重难

探究点一扫盲教育

答案: (1)这是由扫盲教育的重要性决定的。识字是终身学习的关键,是民主和公民社会的基础工具、是社会和经济发展的先决条件,更是社会个体最基本的人权。因此,每个国家都有责任让每一个公民有识字的能力,有责任扫除文盲。

(2)这说明了宪法的仅威性。宪法是国家的根本大法,写入宪法中的有关教育的政策规范和教育方针是指导中国教育发展方向的总政策。正是由于扫盲教育的重要性和宪法的权威性,国家才要把扫盲列入宪法。

探究点二义务教育

答案:(1)材料反映了国家对偏远贫困地区教育的关心和扶持。举措:国家实施了“贫困地区义务教育工程”,加大对这些地区的教育投资力度;中国青少年发展基金会发起“希望工程”,动员全社会援助贫困地区失学儿童。

(2)提出:1995年,党和政府提出了“科教兴国”战略,要求进一步发挥“科学技术是第——生产力”的作用,科技发展进入一个日新月异的新阶段。

意义:实施“科教兴国”战略有利于增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科学文化素质,教育是立国之本,科技是强国之路。中国要实现现代化,必须实施“科教兴国”战略。

探究点三高等教育的发展

答案 (1)“教育大革命”“大跃进”造成的。“文化大革命”的影响。“文革”后,国家对教育工作进行拨乱反正;推进教育改革,提高办学质量和效益,坚持“科教兴国”战略,优先发展教育事业。

(2)重视教育,要按教育规律办事;国家制定政策,加快高等教育发展以促进中国社会经济的发展。

课后案——应用拓展·能力提升

1.答案:B

2.解析:图片所记录的场景,主要是进行识字教育,这是推行扫盲教育的基本形式。新中国成立初期,扫盲工作是教育的重中之重。

答案:A

3.解析:当时新中国已经成立,新民主主义革命已基本结束,从目的上来看,主要是进行建设,而不是革命,A项错误;题干强调以识字教育为主,B项错误;D项是教育的性质但不是目的。只有C项既表达了性质又说明了目的,符合题意。

答案:C

4.答案:A

5.解析:“改革开放以来”是指1978年以来。A、B、C、D四项分别发生于1958年、1977年、1986年和1950年。故选C项。

答案:C

6.解析:扫盲工作作为教育工作的重点是在新中国成立初期,B项错误;20世纪90年代,党和政府提出“科教兴国”战略,C项错误;2001年1月1日,中国政府宣布九年义务教育基本普及,D项错误;《中华人民共和国义务教育法》是在1986年全国人大六届四次会议上通过的,A项正确。

答案:A

7.解析:本题考查分析理解能力。上联重在强调科技与教育,下联强调科技、教育对国家发展的作用,故B项合适。

答案:B

8.解析:解读材料关键信息,20世纪50年代,人们认为海底世界的资源“取之不尽、用之不竭”,到20世纪80年代,人们认为海底世界“景色奇异、物产丰富”。从侧重“取”“用”到人与自然和谐相处,说明了人们的环保意识增强,体现了可持续发展观,故A项正确;B、C、D三项与材料所述无关,故排除。

答案:A

9.解析:1953年,我国开始实施第一个五年计划,与此同时,大规模的经济建设需要相关的专门人才,这推动了高校改革。B项与题干材料无关;C、D两项均不符合史实。

答案:A

10.解析:“文化大革命”期间,高等院校招生不需要文化课考试就可以上大学,导致大学教育水平下降,各行各业专门人才缺乏,整个民族文化素质大大下降,中国与发达国家的差距拉大。为改变这种状况,邓小平果断作出恢复被停止的高考的决策,故选C项。

答案:C

11.解析:恢复高考是教育战线拨乱反正的关键一步。针对当时否定知识、偏重政治出身的“左”倾错误,邓小平的指示淡化了政治上的要求,突出了“择优录取”,体现了对知识和人才的尊重。

答案:A

12.解析:根据题干中的“硕士、博士学位授予点”等信息并结合所学知识,20世纪80年代以来,我国高校建立起了学士—硕士—博士三级学位制度,因此宣传册的最早印制时间是在20世纪80年代。

答案:C

二、非选择题

13.参考答案:(1)历史条件:中共十一届三中全会后,社会主义现代化建设的全面展开迫切需要大量人才。

意义:为中国教育改革指明了方向,成为新时期教育事业发展的指导方针。

(2)内容:从法律上规定了政府、学校、家庭、社会保证适龄儿童接受义务教育的责任。

关系:材料一中“三个面向”为教育立法指明了方向,有利于教育立法的健康发展。

14.参考答案:(1)特点:政府动员组织;群众参与广泛;与社会生产、社会改造相结合。

作用:将文化知识普及与社会政治教育相结合,提高了人民群众的文化知识水平和社会思想觉悟;丰富了人们的文化生活;进一步树立了党和政府在人民群众中的威信,巩固了新生政权。

(2)状况:教育发展速度快;专业设置重视工科;招生人数迅速增长;注重教育服务于经济建设。

影响:为社会主义工业化发展培养了科技人才,有利于国民经济恢复和“一五”计划的超额完成;提高了中国的科技文化水平;促进了教育的现代化发展。

(3)“文化大革命”结束,党在科学和教育战线上实行全面的拨乱反正,恢复高考制度,倡导尊师重教;中国政府和广大人民群众迫切要求改变中国的落后状

[课标要求]

1.了解我国教育发展的史实。

2.理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

课前案——梳理知识?强化双基

一、扫盲教育

【主干知识】

1.重要性

(1)新中国成立前,我国人民群众文化素养普遍低下,文盲占90%。

(2)提高人民文化素质事关国家、民族的前途和命运。

(3) 是社会和经济发展的先决条件,是最基本的人权。

2.措施

(1)1950年,党和政府召开全国工农教育会议,确定开展扫盲教育。

(2)政府开办了各种类型的补习学校,扫盲工作取得了明显成效。

(3)1982年颁布的《 》明确规定:“国家发展各种教育设施,扫除文盲。”

(4)1993年,《中国教育改革和发展纲要》提出:在20世纪末,全国基本扫除青壮年文盲,使青壮年文盲率降到5%以下。

3.成效:2001年1月1日,中国政府宣布:中国如期实现了基本扫除青壮年文盲的战略目标。

【概念辨析】扫盲教育

主要是针对成年人开展的识字教育活动。

[重点精讲]

新中国的教育方针是在什么背景下提出的?

(1)三大改造完成,社会主义制度已经建立,中国进入全面建设社会主义时期。(2)工人阶级与资产阶级的矛盾已经解决,人民内部矛盾的处理成为国家政治生活的主题。

[深度点拨]

扫除文盲,是教育为人民服务的重要举措。扫除青壮年文盲,是当时政治经济发展的迫切需要。

二、义务教育

【主干知识】

1.地位:义务教育是国家普及青少年教育、扫除青少年文盲、提高人口素质、培养合格公民的重要手段,是国家的一项战略决策。

2.措施

(1)1986年,全国人大六届四次会议通过了《 》。

(2)20世纪90年代以来,党和政府提出了“ ”的战略。

(3)国家实施了“贫困地区义务教育工程”。中国青少年发展基金会发起“ ”。

3.成就:我国实现了基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲的战略目标。

【概念辨析】义务教育

主要是针对未成年人开展的以扫除青壮年文盲、提高人口素质和培养合格公民为目的的教育手段。

【重点精讲】

“三个面向”是邓小平教育理论的精髓,指引着中国教育的改革和发展。在“三个面向”的理论指导下,素质教育的思想和体系孕育、形成、发展和完善,使我国的教育事业出现了更加健康繁荣、生机勃勃的新局面。“三个面向”是教育改革的旗帜和灵魂。

[重点精讲]

中国普及义务教育的重大意义是什么?

(1)对提高我国的科技水平、培养高素质人才、增强我国的综合国力、缩小同发达国家之间的差距具有重大意义。(2)是“科教兴国”战略的重要环节。(3)能改变中国的命运。

[概念阐释]

什么是“科教兴国”?

“科教兴国”是指全面落实“科学技术是第一生产力”的思想,坚持教育为本,把科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置,增强国家的科技实力以及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣强盛。

[归纳总结]

新中国教育发展历程。

三、高等教育的发展

【主干知识】

1.建国后至“文革”前

(1)建国初,中国基本参照 的高等教育模式,对高等院校进行改造、调整。

(2)1958年“大跃进”时期,实施以教育与生产劳动相结合为核心的“ ”。

(3)1961年,教育部对高等教育进行全面调整,中国高等教育事业进入稳定发展的轨道。

2.“文革”期间:高等教育遭到严重破坏,大学停止招生,大批专家、教授被批斗,“四人帮”一伙鼓吹“读书无用”,导致社会道德观念和青少年科学文化素质大幅滑坡。

3.“文革”后

(1) 年,恢复统一高考招生的制度。

(2)20世纪80年代以来,中国高等教育迅速发展,大学的数量不断增加,资源配置、专业结构更趋合理;建立学位制度;设立博士后流动站;改革大学招生和分配制度,扩大了办学自主权。

(3)少数民族高等教育、成人高等教育和民办高等教育发展迅速,为我国经济建设培养了各类人才。

【归纳总结】新中国的教育事业取得的成就

(1)建国后,政府开展了大规模的扫盲运动,以配合生产建设。

(2)20世纪90年代,提出“科教兴国”战略,加紧普及义务教育,并基本实现。

(3)建国后,高等教育进行了改造、调整,培养了大批人才。

(4)少数民族教育也得到充分发展。

(5)民间办学加速,满足了社会对各类人才的需要。

【重点精讲】国运兴衰,系于教育的原因

(1)教育是实现科学知识再生产和产生新科学技术的工具,也是劳动力再生产的重要手段,要提高劳动者的素质,是离不开教育的。

(2)21世纪是知识经济的时代,21世纪的挑战是人才的挑战,也是一场教育的挑战,必须发展教育以适应知识经济的时代。

(3)教育发展会促进经济发展,反过来又依赖于经济发展这一物质基础,只有始终抓住经济建设这个中心不动摇,采取正确的发展教育的战略,重视教育,教育才能得以发展。

课中案——合作探究·突破重难

探究点一扫盲教育

材料:1982年颁布的《中华人民共和国宪法》明确规定:“国家发展各种教育设施,扫除文盲”

思考:国家为什么要把扫盲教育列入宪法?

探究点二义务教育

材料一 右图为在安徽大学就读的苏明娟(《希望工程宣传画》中的“大眼睛”),2005年大学毕业后走上了工作岗位。

材料二 科教兴国,是指全面落实科学技术是第一生产力的思想,坚持教育为本,把科技和教育摆在经济、社会发展的重要位置,增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科技文化素质,把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来,加速实现国家的繁荣昌盛。

——《中共中央、国务院关于加强科技进步的决定》

思考:(1)材料一反映了什么?党和国家为此采取了哪些措施?

(2)材料二中的“科教兴国”战略是什么时间提出的?这一战略具有怎样的重要意义?

探究点三高等教育的发展

材料一 《1957~1997年中国高等教育发展对照表》

年份 1957 1960 1977 1997

学校(所) 229 1289 328 2170

材料二 推动社会经济又好又快的发展,实现中华民族的伟大复兴,科技是关键,人才是核心,教育是基础。我们必须深入实施科教兴国战略和人才强国战略,全面贯彻落实国家中长期教育改革和发展规划纲要,加快从教育大国向教育强国迈进。高等教育作为科技第一生产力和人才第一资源的重要结合点,在国家发展中具有十分重要的地位和作用。

——胡锦涛在庆祝清华大学建校100周年大会上的讲话

思考

(1)1957~1960年高校数量显著增多,原因是什么?1960~1977年高校数量大幅度减少,原因又是什么?1977年后高校数量又大幅度增加,原因何在?

(2)结合材料二,对我国高等教育所经历的曲折发展,你有何感想?

课后案——应用拓展·能力提升

1.新中国成立后,我国教育工作的重中之重是( )

A.义务教育 B.扫盲教育

C.“教育大革命” D.民族教育

2.下列两幅图片所反映的教育方式,在我国某一时期的教育活动中占有最重要的地位。这里所说的“某一时期”是( )

A.新中国成立初期 B.“文化大革命”时期

C.20世纪70年代末 D.20世纪80年代初

3.1950年,党和政府召开了全国工农教育会议,确定工农教育首先以识字教育为主,这表明当时中国教育事业的性质与目的主要是( )

A.占领教育阵地,壮大工农革命力量

B.培养国民的民主政治意识,提高工农的地位

C.开展人民教育,为国家建设服务

D.变半殖民地教育为社会主义性质的人民教育

4.某人收藏有一本1958年编写的《扫盲识字课本》,上面有“苦战十五天,摘掉文盲帽”的口号。该口号实质上反映出

( )

A.当时中国出现了“大跃进”倾向

B.新中国教育的有效性大大提高

C.到1958年我国基本上扫除了文盲

D.党和政府始终重视教育的发展

5.国运兴衰,系于教育。改革开放以来,我国政府为推进教育发展采取的重大举措有( )

A.实施“教育大革命” B.恢复高考招生制度

C.颁布《义务教育法》 D.开始推行扫盲教育

解析:“改革开放以来”是指1978年以来。A、B、C、D四项分别发生于1958年、1977年、1986年和1950年。故选C项。

6.下列关于《中华人民共和国义务教育法》的说法中正确的是( )

A.是在全国人大六届四次会议上通过的

B.提出扫盲工作是教育工作的重点

C.提出了“科教兴国”战略

D.标志着九年义务教育的基本普及

7. “上联:学习文化重科技,尊重知识强教育;下联:科技繁荣百业荣,教育兴旺万家旺。”下列选项与该对联相匹配的横批是( )

A.科学发展 B.科教兴国

C.和谐发展 D.改革开放

8.中学教材反映了一个时期历史的发展变化。20世纪50年代小学课文《海底世界》一文结尾处为“海底世界真是取之不尽、用之不竭的大宝库”,到了20世纪80年代后已变成“海底真是个景色奇异、物产丰富的世界”。这一变化所反映的核心思想是( )

A.重视人与自然和谐相处 B.政治色彩体现国家意志

C.仿效苏联模式编写教材 D.弘扬国际主义精神

9.1953年,周恩来主持通过了《关于修订高等学校领导关系的决定》,明确了由新设立的中央高等教育部对全国高等学校实行统一领导的管理体制。同时规定,综合性大学以及与几个业务部门有关的多科性高等工业学校由中央高等教育部直接管理。这些决定反映了( )

A.高等教育变革符合当时经济建设的需要

B.当时国际环境推动了教育体制变革

C.领导者的个人喜好影响高等教育的发展方向

D.高等教育的发展必须与国家政策同步

10.1970—1976年,高校招生采用“自愿报名,群众推荐,领导批准,学校复审”的办法,这种招生办法存在着学生文化素质差的弊端。为改变这种状况,邓小平采取的重大决策是( )

A.开展扫盲教育 B.实施“科教兴国”战略

C.恢复被停止的高考 D.大力发展职业教育

11. 1977年,高考招生制度恢复。邓小平在全国高等学校招生工作会议上指示:“政审,主要看本人的政治表现。政治历史清楚,热爱社会主义,热爱劳动,遵守纪律,决心为革命学习,有这几条,就可以了。总之,招生主要抓两条:第一是本人表现好,第二是择优录取。”这一指示的时代意义在于( )

A.重新树立起尊重知识、尊重人才的观念

B.为改革开放事业的开展做好了人才准备

C.强调了德才兼备、全面发展的育人理念

D.奠定了教育和科技优先发展的战略地位

12.在一本大学招生宣传册中,有对该校本科生在校人数的介绍,也有硕士、博士学位授予点等内容的介绍。请判断,这本宣传册最早应印制于( )

A.20世纪60年代 B.20世纪70年代

C.20世纪80年代 D.20世纪90年代

二、非选择题

13.阅读材料,完成下列要求。

材料一

邓小平“三个面向”题词

材料二 凡年满六周岁的儿童,不分性别、民族、种族,应当入学接受规定年限的义务教育。

——《中华人民共和国义务教育法》

(1)根据材料一,邓小平是在怎样的历史条件下提出“三个面向”的?有何意义?

(2)根据材料二,《中华人民共和国义务教育法》规定了哪些内容?材料一与材料二之间有何关系?

14.阅读材料,完成下列要求。

材料一 1949年,新中国成立时我国约有人口5.5亿,那时的文盲率高达80%。……1952年中国开始了第一次大规模的扫盲运动。……1958年2月,教育部、团中央、全国总工会、全国妇联和全国扫除文盲协会召开扫盲先进单位代表会。一个群众性的扫盲高潮很快形成。……据统计,从1949年到1960年约有1.5亿人参加了扫盲和各级业余学校的学习。

材料二 1946年中国高等教育工科学生人数仅占18.9%,1952年达到35.4%,为各科学生人数第一位。1953年工科新生数占招生总数的42.86%。1955年全国高等学校设置专业249种,其中工科专业137种,占全部专业的55.2%。1953—1957年五年招新生56.18万人,毕业26.9万人,这充分体现了当时“教育建设为经济建设服务,首先为国家工业化服务”的发展方向。

——摘编自宋恩荣《当代中国教育史论》

材料三 为庆祝全国科学会议的胜利召开,1978年3月18日发行《全国科学大会》纪念邮票一套,共三枚:第一枚,科学的春天;第二枚,向四个现代化进军;第三枚,努力攀登科学高峰。

(1)根据材料一,归纳新中国成立初期扫盲运动的特点。并结合所学知识,简要评述其作用。

(2)根据材料二,归纳新中国成立初期我国高等教育的基本状况,并分析“教育建设为经济建设服务”的发展方向对新中国成立初期的社会影响。

(3)根据材料三和所学知识,指出“科学的春天”到来的历史背景。

第28课 国运兴衰,系于教育

课前案——梳理知识?强化双基

识字、《中华人民共和国宪法》、中华人民共和国义务教育法、科教兴国、希望工程、1977、教育大革命、

课中案——合作探究·突破重难

探究点一扫盲教育

答案: (1)这是由扫盲教育的重要性决定的。识字是终身学习的关键,是民主和公民社会的基础工具、是社会和经济发展的先决条件,更是社会个体最基本的人权。因此,每个国家都有责任让每一个公民有识字的能力,有责任扫除文盲。

(2)这说明了宪法的仅威性。宪法是国家的根本大法,写入宪法中的有关教育的政策规范和教育方针是指导中国教育发展方向的总政策。正是由于扫盲教育的重要性和宪法的权威性,国家才要把扫盲列入宪法。

探究点二义务教育

答案:(1)材料反映了国家对偏远贫困地区教育的关心和扶持。举措:国家实施了“贫困地区义务教育工程”,加大对这些地区的教育投资力度;中国青少年发展基金会发起“希望工程”,动员全社会援助贫困地区失学儿童。

(2)提出:1995年,党和政府提出了“科教兴国”战略,要求进一步发挥“科学技术是第——生产力”的作用,科技发展进入一个日新月异的新阶段。

意义:实施“科教兴国”战略有利于增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力,提高全民族的科学文化素质,教育是立国之本,科技是强国之路。中国要实现现代化,必须实施“科教兴国”战略。

探究点三高等教育的发展

答案 (1)“教育大革命”“大跃进”造成的。“文化大革命”的影响。“文革”后,国家对教育工作进行拨乱反正;推进教育改革,提高办学质量和效益,坚持“科教兴国”战略,优先发展教育事业。

(2)重视教育,要按教育规律办事;国家制定政策,加快高等教育发展以促进中国社会经济的发展。

课后案——应用拓展·能力提升

1.答案:B

2.解析:图片所记录的场景,主要是进行识字教育,这是推行扫盲教育的基本形式。新中国成立初期,扫盲工作是教育的重中之重。

答案:A

3.解析:当时新中国已经成立,新民主主义革命已基本结束,从目的上来看,主要是进行建设,而不是革命,A项错误;题干强调以识字教育为主,B项错误;D项是教育的性质但不是目的。只有C项既表达了性质又说明了目的,符合题意。

答案:C

4.答案:A

5.解析:“改革开放以来”是指1978年以来。A、B、C、D四项分别发生于1958年、1977年、1986年和1950年。故选C项。

答案:C

6.解析:扫盲工作作为教育工作的重点是在新中国成立初期,B项错误;20世纪90年代,党和政府提出“科教兴国”战略,C项错误;2001年1月1日,中国政府宣布九年义务教育基本普及,D项错误;《中华人民共和国义务教育法》是在1986年全国人大六届四次会议上通过的,A项正确。

答案:A

7.解析:本题考查分析理解能力。上联重在强调科技与教育,下联强调科技、教育对国家发展的作用,故B项合适。

答案:B

8.解析:解读材料关键信息,20世纪50年代,人们认为海底世界的资源“取之不尽、用之不竭”,到20世纪80年代,人们认为海底世界“景色奇异、物产丰富”。从侧重“取”“用”到人与自然和谐相处,说明了人们的环保意识增强,体现了可持续发展观,故A项正确;B、C、D三项与材料所述无关,故排除。

答案:A

9.解析:1953年,我国开始实施第一个五年计划,与此同时,大规模的经济建设需要相关的专门人才,这推动了高校改革。B项与题干材料无关;C、D两项均不符合史实。

答案:A

10.解析:“文化大革命”期间,高等院校招生不需要文化课考试就可以上大学,导致大学教育水平下降,各行各业专门人才缺乏,整个民族文化素质大大下降,中国与发达国家的差距拉大。为改变这种状况,邓小平果断作出恢复被停止的高考的决策,故选C项。

答案:C

11.解析:恢复高考是教育战线拨乱反正的关键一步。针对当时否定知识、偏重政治出身的“左”倾错误,邓小平的指示淡化了政治上的要求,突出了“择优录取”,体现了对知识和人才的尊重。

答案:A

12.解析:根据题干中的“硕士、博士学位授予点”等信息并结合所学知识,20世纪80年代以来,我国高校建立起了学士—硕士—博士三级学位制度,因此宣传册的最早印制时间是在20世纪80年代。

答案:C

二、非选择题

13.参考答案:(1)历史条件:中共十一届三中全会后,社会主义现代化建设的全面展开迫切需要大量人才。

意义:为中国教育改革指明了方向,成为新时期教育事业发展的指导方针。

(2)内容:从法律上规定了政府、学校、家庭、社会保证适龄儿童接受义务教育的责任。

关系:材料一中“三个面向”为教育立法指明了方向,有利于教育立法的健康发展。

14.参考答案:(1)特点:政府动员组织;群众参与广泛;与社会生产、社会改造相结合。

作用:将文化知识普及与社会政治教育相结合,提高了人民群众的文化知识水平和社会思想觉悟;丰富了人们的文化生活;进一步树立了党和政府在人民群众中的威信,巩固了新生政权。

(2)状况:教育发展速度快;专业设置重视工科;招生人数迅速增长;注重教育服务于经济建设。

影响:为社会主义工业化发展培养了科技人才,有利于国民经济恢复和“一五”计划的超额完成;提高了中国的科技文化水平;促进了教育的现代化发展。

(3)“文化大革命”结束,党在科学和教育战线上实行全面的拨乱反正,恢复高考制度,倡导尊师重教;中国政府和广大人民群众迫切要求改变中国的落后状

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的思想与科技

- 第1课 孔子与老子

- 第2课 战国时期的百家争鸣

- 第3课 汉代的思想大一统

- 第4课 宋明理学

- 第5课 明清之际的进步思潮

- 第6课 中国古代的科学技术

- 第二单元 中国古代文艺长廊

- 第7课 汉字与书法

- 第8课 笔墨丹青

- 第9课 诗歌与小说

- 第10课 梨园春秋

- 第三单元 从人文精神之源到科学理性时代

- 第11课 希腊先哲的精神觉醒

- 第12课 文艺复兴巨匠的人文风采

- 第13课 挑战教皇的权威

- 第14课 理性之光

- 第15课 近代科学技术革命

- 第四单元 19世纪以来的世界文化

- 第17课 诗歌、小说与戏剧

- 第18课 音乐与美术

- 第19课 电影与电视

- 第五单元 近现代中国的先进思想

- 第20课 西学东渐

- 第21课 新文化运动

- 第22课 孙中山和他的民主追求

- 第23课 毛泽东与马克思主义的中国化

- 第24课 社会主义建设的思想指南

- 第六单元 现代世界的科技与文化

- 第25课 现代科学革命

- 第26课 改变世界的高新科技

- 第27课 新中国的科技成就

- 第28课 国运兴衰,系于教育

- 第29课 百花齐放 百家争鸣