2008年安徽中考预测和中考化学复习

图片预览

文档简介

课件50张PPT。安徽07中考试卷分析暨08中考预测--化学

安徽省宣城第六中学 魏明贵

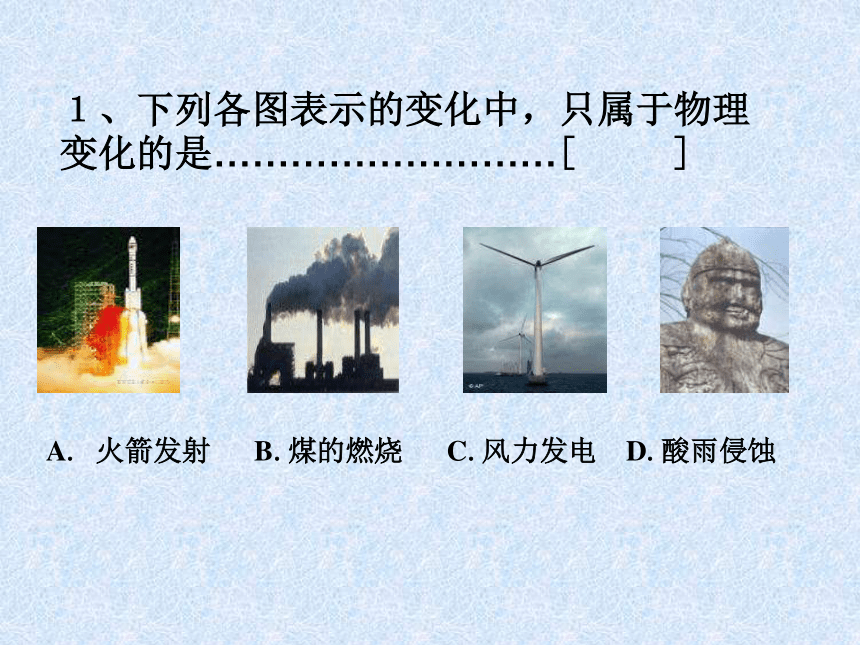

邮箱:wmgwp@126.com一、07试卷评析二、08中考预测三、复习方法及应对方略一、07中考试卷点评(一)07试卷的特点 1.立足于基础,考查基本知识和技能;面向全体学生,准确把握合格标准。 2.注重知识的实用性,强调了化学与STS紧密联系。 3.体现了新的课程改革的方向,试题具有一定的选拔功能,试卷难度较往年有所下降。 (二)07年中考试题评析1、下列各图表示的变化中,只属于物理变化的是………………………[ ]

A. 火箭发射 B.煤的燃烧 C.风力发电 D.酸雨侵蚀

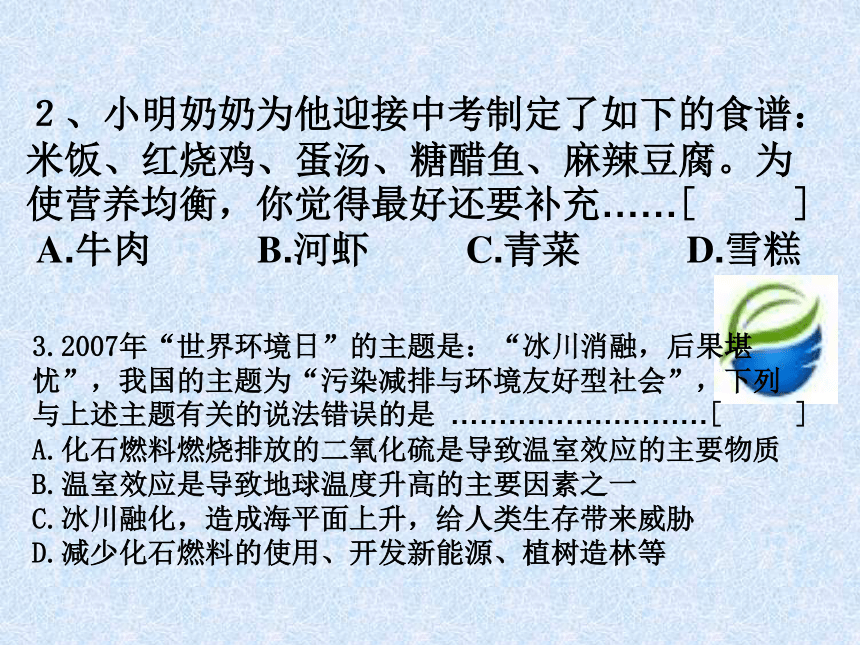

2、小明奶奶为他迎接中考制定了如下的食谱:米饭、红烧鸡、蛋汤、糖醋鱼、麻辣豆腐。为使营养均衡,你觉得最好还要补充……[ ]

A.牛肉 B.河虾 C.青菜 D.雪糕 3.2007年“世界环境日”的主题是:“冰川消融,后果堪忧”,我国的主题为“污染减排与环境友好型社会”,下列与上述主题有关的说法错误的是 ………………………[ ]

A.化石燃料燃烧排放的二氧化硫是导致温室效应的主要物质

B.温室效应是导致地球温度升高的主要因素之一

C.冰川融化,造成海平面上升,给人类生存带来威胁 D.减少化石燃料的使用、开发新能源、植树造林等 4.你经常做家庭小实验吗?根据你的经验,下列家庭小实验不能成功的是 … [ ]

A.用肥皂水鉴别家庭用水是否是硬水

B.用食盐水除去水瓶中的水垢

C.用食醋和小苏打制取二氧化碳

D.用花瓣制作指示剂,检验纯碱溶液的酸碱性

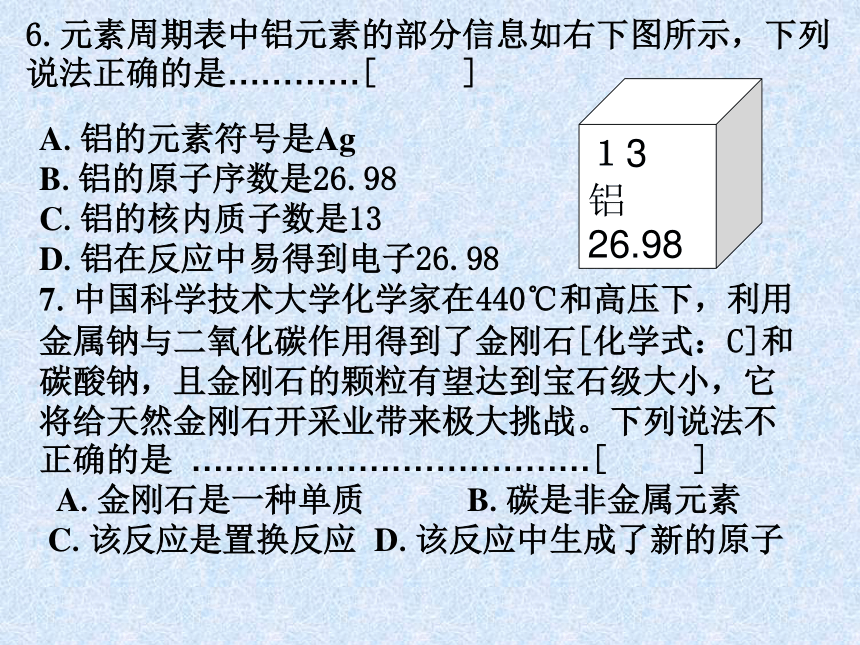

5.北京奥运会火炬“祥云”将于2008年5月下旬进入我省,使用的燃料为丙烷,其化学式为C3H4,下列关于丙烷的说法中,与事实不符的是 …………………[ ]

A.由碳氢两种元素组成

B.含有4个氢分子

C.相对分子质量为44

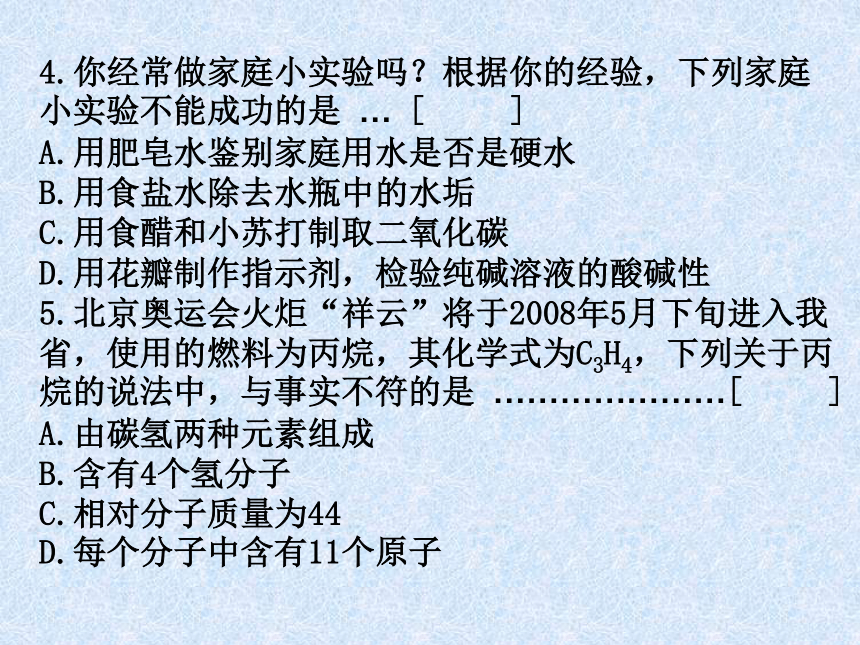

D.每个分子中含有11个原子 6.元素周期表中铝元素的部分信息如右下图所示,下列说法正确的是…………[ ]

A.铝的元素符号是Ag

B.铝的原子序数是26.98

C.铝的核内质子数是13

D.铝在反应中易得到电子26.98

7.中国科学技术大学化学家在440℃和高压下,利用金属钠与二氧化碳作用得到了金刚石[化学式:C]和碳酸钠,且金刚石的颗粒有望达到宝石级大小,它将给天然金刚石开采业带来极大挑战。下列说法不正确的是 ………………………………[ ]

A.金刚石是一种单质 B.碳是非金属元素

C.该反应是置换反应 D.该反应中生成了新的原子13

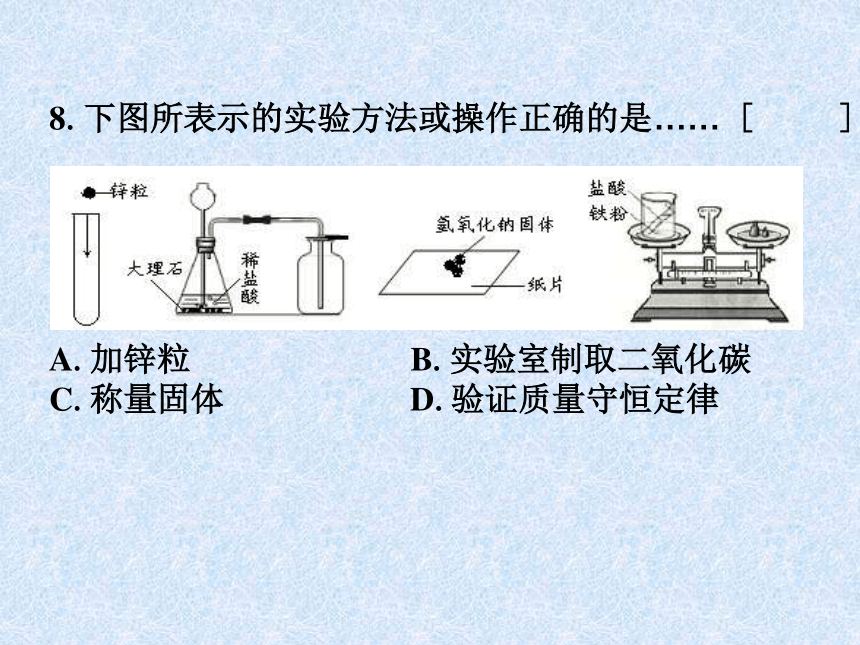

铝26.988.下图所表示的实验方法或操作正确的是…… [ ]

A.加锌粒 B.实验室制取二氧化碳

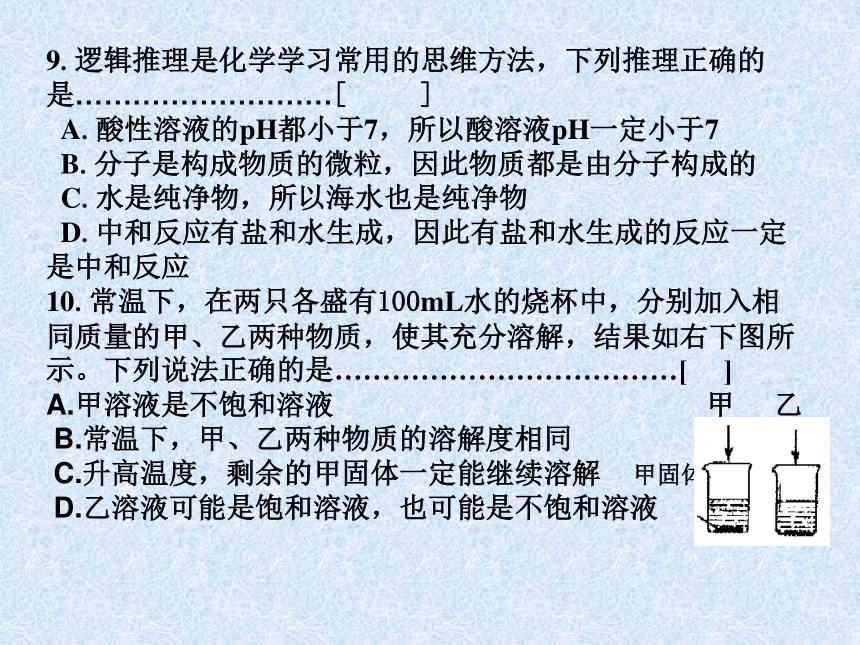

C.称量固体 D.验证质量守恒定律9.逻辑推理是化学学习常用的思维方法,下列推理正确的是………………………[ ]

A.酸性溶液的pH都小于7,所以酸溶液pH一定小于7

B.分子是构成物质的微粒,因此物质都是由分子构成的

C.水是纯净物,所以海水也是纯净物

D.中和反应有盐和水生成,因此有盐和水生成的反应一定是中和反应

10.常温下,在两只各盛有100mL水的烧杯中,分别加入相同质量的甲、乙两种物质,使其充分溶解,结果如右下图所示。下列说法正确的是………………………………[ ]

A.甲溶液是不饱和溶液 甲 乙

B.常温下,甲、乙两种物质的溶解度相同

C.升高温度,剩余的甲固体一定能继续溶解 甲固体

D.乙溶液可能是饱和溶液,也可能是不饱和溶液

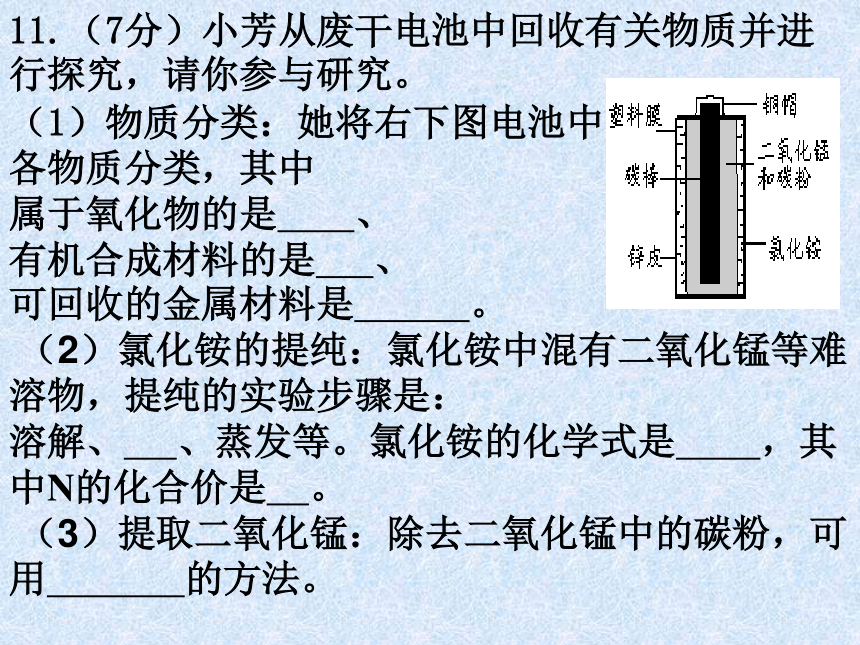

11.(7分)小芳从废干电池中回收有关物质并进行探究,请你参与研究。

(1)物质分类:她将右下图电池中

各物质分类,其中

属于氧化物的是 、

有机合成材料的是 、

可回收的金属材料是 。

(2)氯化铵的提纯:氯化铵中混有二氧化锰等难溶物,提纯的实验步骤是:

溶解、 、蒸发等。氯化铵的化学式是 ,其中N的化合价是 。

(3)提取二氧化锰:除去二氧化锰中的碳粉,可用 的方法。12.(7分)安徽“六安王陵”发掘被列为“2006年全国十大考古发现”之一,

墓地中出土了二千多年前西汉时期的青铜器、铁器、木器及丝织品等许多

珍贵文物。

A.青铜壶 B.铁制车轮 C.丝织虎

(1)上图中出土文物的原料不是用化学方法制备的是(填序号,下同) ,属于合金的是 。

(2)考古人员还惊喜地在一个铜壶里发现了特殊的液体,闻起来有一股酒糟味。小明从分子角度分析:能闻到酒糟味,说明分子是在 。为了检测这种液体是酒,他提出了下面三种方法,你认为哪种较科学(填序号) 。

A.喝一口品尝 B.用交警使用的酒精测试仪测试 C.将其点燃

(3)请你分析:为什么出土的青铜器保存较好,而铁器却锈蚀严重?

。

(4)为防止木质文物因失水过快而引起变形,可用结晶的方法让明矾晶体填充在木纤维中(明矾的溶解度随温度升高而显著增大)。操作方法是:将木制文物浸入明矾的 溶液中,待明矾溶液充分渗入后,取出冷却擦干即可。13.(4分)班级联欢会上,小芳表演了一组化学魔术:在三只盛有液体的玻璃杯中,分别倒入装在酒瓶中的稀盐酸,观察到下列现象:A杯中变为“葡萄酒”(变成红色); B杯中变为“汽水”(产生大量气泡);C杯中变为“牛奶”(出现白色浑浊)。请你帮她揭开魔术的秘密

(1)A杯中盛放的液体可能是 。

(2)B杯中产生的气体可能是 。

(3)C杯中盛放的是AgNO3 溶液,写出反应的化学方程式: 。

14.(7分)研究性学习小组选择从空气中制取氮气作为研究课题,以下是他们设计的实验方案:

A B

(1)除去二氧化碳和水蒸气:右图 A装置

中发生反应的化学方程式是 。

B装置中浓硫酸的作用是 。

(2)除去氧气:他们分别收集一瓶气体用右下图装置进行除去氧气的燃烧实验,其中甲同学选用红磷,乙同学选用木炭。你认为:选用 (填“红磷”或“木炭”)的方法不科学,原因是 。

(3)分析误差:此法得到的氮气密度(标准状况下)经科学测定,与氮气的实际密度有误差,请你分析出现误差的可能原因(只写两种,不考虑计算误差):

① ; ② 。

15.(9分)研究性学习小组选择“H2O2生成O2的快慢与什么因素有关”的课题进行研究,以下是他们探究的主要过程:

【假设】H2O2生成O2的快慢与催化剂种类有关

【实验方案】常温下,在两瓶相同体积的H2O2溶液中分别

加入相同质量MnO2和红砖粉,测量各生成一瓶(相同体积)

O2所需要的时间。

【进行实验】右下图是他们进行实验的装置图,气体发生装置中A仪器名称是: ,此实验中B处宜采用的气体收集方法是: 。

【实验记录】【结论】该探究过程得出的结论是 。

【反思】H2O2在常温下分解缓慢,加入MnO2或红砖粉后反应明显加快,若要证明MnO2或红砖粉是该反应的催化剂,还需要增加实验来验证它们在化学反应前后的 和 是否改变。

H2O2生成O2的快慢还与哪些因素有关?请你帮助他们继续探究。(只要求提出假设和实验方案)

【假设】 。【实验方案】 。

你若还能提出新的合理的假设和实验方案,本题奖励4分(化学试卷总分不超过60分)【假设】 。【实验方案】 。16.(6分)小明通过查阅有关资料得知,增大蔬菜大棚里空气中的CO2浓度,可以有效地提高蔬菜的产量。他计划用稀盐酸和石灰石(主要成分是CaCO3,杂质不参与反应)反应,向自家的蔬菜大棚补充CO2。经测算,小明准备向大棚中输入88g CO2至少需要10%的稀盐酸多少克?二、08中考的趋势和走向 (一)近几年中考命题的趋势 命题时,关注“过程”,强调“能力”,培养“情感、价值观”,注重学生综合素质的发展。体现在卷面上就是单纯为知识而考知识的题、展示记忆和熟练程度的题以及考计算速度和技巧等试题减少,取而代之的是一些与生活、生产实际相关的、能体现综合运用能力的、探究能力的、创新思维能力的内容。1.卷面形式不变(三大题),总分不变.2.注重基础知识和重点知识的考查试题呈现形式和内容:3.试题的灵活性、开放性增强,意在考查学生的发散思维、创造思维能力,进一步体现出促进学生潜能、个性、创造性等方面发展,使每一个学生的能力得以展示,以增强考生的自信心和持续发展的能力。4.试题内容充分体现“从生活走向化学,从化学走向社会”,体现STS教育的题目将会更多,试题的素材或取自于学生的经验,或联系与化学相关的社会重大事件,或反映科技的最新进展,注重应用性问题的考查,重视对学生运用所学的基础知识和技能分析问题、解决问题的能力,其目的是给学生更大的思维空间,有利于学生多样化发展。5.增强学生科学探究能力的考查,试题从生活中或实验中挖掘探究素材,适当选择若干个探究要素(共八个要素,其中设计方案、搜集证据、反思与评价和表达与交流难度较大),加大探究力度。6.重视与实验内容相关的考查,增强开放性与探索性,体现理论联系实际。7.将社会重大事件作为命题背景,体现“科学教育”与“人文教育”相结合。 三、总复习方法的建议建议将专题分为如下几个部分:

一、基本概念和理论 二、化学用语及相关计算 三、身边的化学物质 四、科学探究 五、物质的制备 六、物质的简单鉴别和除杂 七、化学与生活 八、初中化学的疑难问题 九、解题工具 专题复习的方法建议按下列步骤进行:

①感知再现

②系统整理

③整体认识

④形成结构

⑤练习评估

二.实验基本操作

1.药品的取用;

2.药品的称量;

3.物质的加热;

4.玻璃仪器的洗涤;

5.过滤和蒸发。

三.了解某些物质的保存和使用方法

1.浓酸、浓碱 ;

2.比空气轻的气体;

3.需密封保存的物质。 四、气体的制备

(一)实验室制取气体的设计思路和方法;

(二)氧气和二氧化碳的实验室制取、收集及鉴别方法:△五、常见物质的检验六、物质的分离和提纯

物质分离和提纯的主要方法: 初中学生易产生的疑难问题

(可成为命题素材)

1、可燃物在有限空间内急剧燃烧会引发爆炸,但爆炸不一定是化学变化(也可由物理变化或核反应引起)。

2、化学变化中可伴随发光、放热、变色、产生气体和沉淀等现象,但有些现象出现的变化不一定是化学变化,也可以是物理变化。

3、人类生存环境:

(1)空气污染:①有害气体污染:CO、SO2 、NO2、等;②粉尘(所有粉尘)。

(2)温室效应:主要是由于CO2排放量过多而引起的全球气候变暖、异常,“厄尔尼诺现象”也与温室效应有关,此外还有甲烷、氟氯烃等温室效应更强的气体,但因其排放量小,未被列入主要气体。 (3)酸雨的形成:S+O2==SO2,

SO2+H2O===H2SO3;2SO2+O2==2SO3,SO3+H2O==H2SO4; 3NO2+H2O==2HNO3+NO

(4)赤潮和水华现象:海(赤潮)、江河湖泊(水华)中排入大量的含氮磷钾等营养物质,使水中植物疯长、繁殖,导致水质恶化,有腥臭味,造成鱼虾死亡。

(5)臭氧空洞:导致臭氧层被破坏的主要因素是空气中排放了较多的氟氯烃(氟利昂)、氮氧化合物。

4、“变化”与“性质”的区别:“变化”是指“正在发生或已经发生”了的现象或事件,而“性质”是指某物质具备“能够发生”的特点,但尚未发生。 12、稀有气体的惰性是绝对的吗

Xe和F2在250℃时发生反应,生成XeF2、XeF4 、XeF6。

13、出现发光、放热、产生气体或沉淀、变色、燃烧、爆炸等现象,所发生的变化是什么

光:物理变化,如灯泡发光;化学变化,如镁带燃烧。

热:物理变化,如摩擦生热、电暖气放热;化学变化,如燃烧放热。

气:物理变化,如水受热变成蒸汽;化学变化,如碳酸钠加入盐酸放出二氧化碳。

沉淀:物理变化,如将土放进水中;化学变化,如二氧化碳通入澄清的石灰水中变浑浊。

色:物理变化,如霓虹灯通电发出有色光;化学变化,如石蕊或酚酞遇酸或碱变色。

燃烧:一定是化学变化。 爆炸:物理变化,如啤酒瓶的爆炸、高压锅的爆炸;

化学变化,如火药、炸药的爆炸;

核反应,如原子弹、氢弹的爆炸。

14、验证氧气占空气总量的21%,为什么用磷而不用硫、碳、铁等物质

做成此实验的两个关键因素是,一要求可燃物必须能在空气里燃烧,二要求在与氧气反应后不能生成气体。

15、关于催化剂

(1)反应前后化学性质不变,但物理性质可能改变;(2)反应前后质量不变; (3)可以参加反应,但最终退出; (4)能降低反应所需的条件; (5)有正负之分。如二氧化硫被氧化为三氧化硫的过程中,五氧化二钒为正催化剂,为防止食用油腐败而添加的没食子酸为负催化剂。 16、物质溶于水到底发生了那些变化

(1)物理变化为主:大多数物质溶于水后并没有和水发生反应,如蔗糖溶于水;(2)化学变化为主:少数物质溶于水时,与水发生了化学反应。如氧化钙溶于水生成氢氧化钙,三氧化硫溶于水生成硫酸;(3)两种变化同时明显存在:如二氧化碳溶于水。

17、着火点、燃点、闪点有何区别

着火点即燃点。指物质燃烧所必须的最低温度,物质不同着火点也不同,即便同种物质其着火点也受物质表面积的大小、物质组织的粗细等影响。而闪点是指可燃液体表面产生的蒸汽与空气接触遇闪光的温度,该温度很低,故电火花即可点燃。

18、加热“△”与点燃的区别

许多化学反应须在加热的条件下才能反应,反应过程中吸热,停止加热,反应即停止。而点燃是指当可燃物点燃后,不需再加热即可持续燃烧并放出热量。 25、化合物形成的原理

离子化合物的形成原理:

共价化合物的形成原理:

金属、非金属单质形成的原理:

26、与原子最外层电子数有密切关系的是:元素的化学性质、元素的化合价、元素的类别(金属元素、非金属元素、稀有气体元素)。

27、相对原子质量与原子的实际质量的关系

原子的实际质量太小(例:C:1.993×10-26Kg),使用时极不方便,因此,化学上采用以一种碳原子质量的1/12作为基本单位,其它所有原子与之比较所得到的相对质量,就叫相对原子质量。相对原子质量虽然不是实际质量,但它更能准确的表示出不同原子质量的大小,而且计算十分方便。 37、电解水时,为什么要加入少量的稀硫酸或氢氧化钠,但为什么不能加入氯化钠

因为 (H2O==H++OH-)纯水中只存在极少量的氢离子和氢氧根离子,导电性很差,电解速度极慢,为增强导电性,加快电解速率,故加入稀硫酸或氢氧化钠等,但不能加入氯化钠,原因是:NaCl+H2O==NaOH+H2↑+Cl2↑ 即生成的不是氧气而是氯气。

38、电解水时两极产生的氢气和氧气的体积比理论上是2∶1,但实际生成氢气的体积是氧气体积的2倍还多,为什么

因为气体的体积主要决定于分子间的间隔,而与分子大小基本无关,所以在同温同压下,任何气体的体积若相同,则所含分子数相等,故氢气体积是氧气的二倍,但在实验中,所生成的氧气比氢气溶解性强,此外,氧气还可能会与电极材料发生反应,进一步导致氧气减少。 39、冰的密度为何大于水

冰和水中都有缔合分子,但二者不同的是,液态水主要以双分子或n个分子缔合[(H2O)2],冰以三分子缔合[(H2O)3],三分子间呈三角形结构,故占据的空间大,所以体积大密度小。

40、金刚石不导电,而石墨的导电性却很好,为什么

虽然二者同为碳元素组成,但它们的结构不同。金刚石中的碳原子的最外层上的四个电子均与周边的碳原子共用电子对,所以没有自由电子,故不导电,而石墨中的碳原子的最外层上的四个电子中只有三个与周边的碳原子共用电子对,每个碳原子剩余一个自由电子,因此石墨导电。 41、化学式表示的意义

(1)宏观:表示某种物质及该物质组成的元素;(2)微观:表示一个分子及该分子中的原子构成;(3)可知该原子的相对原子质量、可计算出该物质所含元素间的质量比,可求出该物质中含某元素的质量分数。

42、臭氧层是怎样形成的,由是怎样被破坏的

高空中的氧气被太阳的紫外线(波长在40nm-390nm),中的波长小于185nm的紫外线照射下形成臭氧,而当臭氧吸收波长大于185nm的紫外线后又变回氧气,所以臭氧有抵消紫外线的作用。大气高层中臭氧和氧气以混合形式存在着。

人类破坏臭氧层的原因主要是由下列气体排放(起催化作用)导致臭氧变成氧气:农药溴甲烷(CH3Br);制冷剂氟利昂(CCl3F CCl2F2);飞机所排放出的氮氧化合物。 43、实验室制二氧化碳为什么不能用稀硫酸(硫酸钙微溶)

44、钾钠镁等活泼金属一旦着火后,为什么不能用二氧化碳熄灭

因为这些金属能在二氧化碳中继续燃烧:2Mg+CO2===2MgO+C

45、在洗气时,除水用浓硫酸,鉴别水用白色的硫酸铜;除二氧化碳用浓氢氧化钠溶液,鉴别二氧化碳用氢氧化钙溶液(澄清的石灰水)。

46、蜡烛是何物

蜡烛是多种物质(多种高级烷烃加入少量的硬脂酸)的混合物,主要成分是石蜡(从石油中提取),燃烧时所发生的主要化学反应为:

2C22H46+67O2=====44CO2+46H2O C17H35COOH+26O2===18CO2+18H2O 47、某些物质的毒性原理

一氧化碳中毒原因是因为它与血红蛋白的结合能力是氧气的200-300倍,因此会导致缺氧,严重者会导致死亡;

甲醇中毒是因为它能够破坏动物的神经系统,尤其是视神经,轻则导致失明,重则死亡;

重金属离子(含有相对原子质量≥64的重金属离子的物质,且能溶于水)的毒性原理是,它们能使蛋白质变质(凝固,失去生理活性)。 49、催化、风化、净化、碳化、焦化、软化、钝化、酸化、熔化、液化、汽化、板结硬化等,它们的区别是什么

催化主要是指改变化学反应速率;风化是指含有结晶水的化合物在干燥的空气中失去部分或全部结晶水的现象;净化是指除去杂质的过程;碳化是指有机物脱水后的一种现象;焦化是指煤在隔绝空气的条件下加强热的过程;软化是指硬水变成软水的过程;钝化是指诸如铁与浓硫酸接触后在铁的表面形成一层致密的氧化膜,从而阻止了二者之间的反应之类的现象;酸化是指在溶液中加入一定量的酸使之酸性增强;熔化是指固体受热后变为液体;液化是指气态变为液态;汽化是指液态变为气态;板结硬化是指土壤长期施用硫酸铵之类的化肥造成土壤结块、变硬。 明确不考的内容:

(1)单纯的概念辨析题;(2)电离方程式;(3)多步连续反应的复杂计算;(4)两种或两种以上物质跟第三种物质在同一容器内同时发生反应的计算;(5)同一溶质、两种不同质量分数溶液混合的较复杂计算;(6)有关晶体析出的较复杂计算;(7)根据溶解度的各类计算;(8)过量计算; (9)讨论式计算;(10)淡化盐的性质。有目的的训练

解题技巧和方法

1、仔细审题并从中筛选出“主要信息”、“次要信息”及“干扰信息”(没用信息);

2、寻找解题突破口(题眼),顺藤摸瓜,使问题得到解决;

3、对于计算类试题,必须明确各数据间的关系,并根据化学原理进行简化计算。如设方便数法、等量代换法、元素守恒法、质量与分子数关系法等。注重自己心理素质的训练

中考心理性失误的原因, 寻找解决心理性失误的方法 。应该在平时的练习中养成良好的解题习惯,重视模拟考试,并通过刻意营造的考场严肃的氛围来提升学生的心理素质,调整好应试状态。谢谢

各位同学!

安徽省宣城第六中学 魏明贵

邮箱:wmgwp@126.com一、07试卷评析二、08中考预测三、复习方法及应对方略一、07中考试卷点评(一)07试卷的特点 1.立足于基础,考查基本知识和技能;面向全体学生,准确把握合格标准。 2.注重知识的实用性,强调了化学与STS紧密联系。 3.体现了新的课程改革的方向,试题具有一定的选拔功能,试卷难度较往年有所下降。 (二)07年中考试题评析1、下列各图表示的变化中,只属于物理变化的是………………………[ ]

A. 火箭发射 B.煤的燃烧 C.风力发电 D.酸雨侵蚀

2、小明奶奶为他迎接中考制定了如下的食谱:米饭、红烧鸡、蛋汤、糖醋鱼、麻辣豆腐。为使营养均衡,你觉得最好还要补充……[ ]

A.牛肉 B.河虾 C.青菜 D.雪糕 3.2007年“世界环境日”的主题是:“冰川消融,后果堪忧”,我国的主题为“污染减排与环境友好型社会”,下列与上述主题有关的说法错误的是 ………………………[ ]

A.化石燃料燃烧排放的二氧化硫是导致温室效应的主要物质

B.温室效应是导致地球温度升高的主要因素之一

C.冰川融化,造成海平面上升,给人类生存带来威胁 D.减少化石燃料的使用、开发新能源、植树造林等 4.你经常做家庭小实验吗?根据你的经验,下列家庭小实验不能成功的是 … [ ]

A.用肥皂水鉴别家庭用水是否是硬水

B.用食盐水除去水瓶中的水垢

C.用食醋和小苏打制取二氧化碳

D.用花瓣制作指示剂,检验纯碱溶液的酸碱性

5.北京奥运会火炬“祥云”将于2008年5月下旬进入我省,使用的燃料为丙烷,其化学式为C3H4,下列关于丙烷的说法中,与事实不符的是 …………………[ ]

A.由碳氢两种元素组成

B.含有4个氢分子

C.相对分子质量为44

D.每个分子中含有11个原子 6.元素周期表中铝元素的部分信息如右下图所示,下列说法正确的是…………[ ]

A.铝的元素符号是Ag

B.铝的原子序数是26.98

C.铝的核内质子数是13

D.铝在反应中易得到电子26.98

7.中国科学技术大学化学家在440℃和高压下,利用金属钠与二氧化碳作用得到了金刚石[化学式:C]和碳酸钠,且金刚石的颗粒有望达到宝石级大小,它将给天然金刚石开采业带来极大挑战。下列说法不正确的是 ………………………………[ ]

A.金刚石是一种单质 B.碳是非金属元素

C.该反应是置换反应 D.该反应中生成了新的原子13

铝26.988.下图所表示的实验方法或操作正确的是…… [ ]

A.加锌粒 B.实验室制取二氧化碳

C.称量固体 D.验证质量守恒定律9.逻辑推理是化学学习常用的思维方法,下列推理正确的是………………………[ ]

A.酸性溶液的pH都小于7,所以酸溶液pH一定小于7

B.分子是构成物质的微粒,因此物质都是由分子构成的

C.水是纯净物,所以海水也是纯净物

D.中和反应有盐和水生成,因此有盐和水生成的反应一定是中和反应

10.常温下,在两只各盛有100mL水的烧杯中,分别加入相同质量的甲、乙两种物质,使其充分溶解,结果如右下图所示。下列说法正确的是………………………………[ ]

A.甲溶液是不饱和溶液 甲 乙

B.常温下,甲、乙两种物质的溶解度相同

C.升高温度,剩余的甲固体一定能继续溶解 甲固体

D.乙溶液可能是饱和溶液,也可能是不饱和溶液

11.(7分)小芳从废干电池中回收有关物质并进行探究,请你参与研究。

(1)物质分类:她将右下图电池中

各物质分类,其中

属于氧化物的是 、

有机合成材料的是 、

可回收的金属材料是 。

(2)氯化铵的提纯:氯化铵中混有二氧化锰等难溶物,提纯的实验步骤是:

溶解、 、蒸发等。氯化铵的化学式是 ,其中N的化合价是 。

(3)提取二氧化锰:除去二氧化锰中的碳粉,可用 的方法。12.(7分)安徽“六安王陵”发掘被列为“2006年全国十大考古发现”之一,

墓地中出土了二千多年前西汉时期的青铜器、铁器、木器及丝织品等许多

珍贵文物。

A.青铜壶 B.铁制车轮 C.丝织虎

(1)上图中出土文物的原料不是用化学方法制备的是(填序号,下同) ,属于合金的是 。

(2)考古人员还惊喜地在一个铜壶里发现了特殊的液体,闻起来有一股酒糟味。小明从分子角度分析:能闻到酒糟味,说明分子是在 。为了检测这种液体是酒,他提出了下面三种方法,你认为哪种较科学(填序号) 。

A.喝一口品尝 B.用交警使用的酒精测试仪测试 C.将其点燃

(3)请你分析:为什么出土的青铜器保存较好,而铁器却锈蚀严重?

。

(4)为防止木质文物因失水过快而引起变形,可用结晶的方法让明矾晶体填充在木纤维中(明矾的溶解度随温度升高而显著增大)。操作方法是:将木制文物浸入明矾的 溶液中,待明矾溶液充分渗入后,取出冷却擦干即可。13.(4分)班级联欢会上,小芳表演了一组化学魔术:在三只盛有液体的玻璃杯中,分别倒入装在酒瓶中的稀盐酸,观察到下列现象:A杯中变为“葡萄酒”(变成红色); B杯中变为“汽水”(产生大量气泡);C杯中变为“牛奶”(出现白色浑浊)。请你帮她揭开魔术的秘密

(1)A杯中盛放的液体可能是 。

(2)B杯中产生的气体可能是 。

(3)C杯中盛放的是AgNO3 溶液,写出反应的化学方程式: 。

14.(7分)研究性学习小组选择从空气中制取氮气作为研究课题,以下是他们设计的实验方案:

A B

(1)除去二氧化碳和水蒸气:右图 A装置

中发生反应的化学方程式是 。

B装置中浓硫酸的作用是 。

(2)除去氧气:他们分别收集一瓶气体用右下图装置进行除去氧气的燃烧实验,其中甲同学选用红磷,乙同学选用木炭。你认为:选用 (填“红磷”或“木炭”)的方法不科学,原因是 。

(3)分析误差:此法得到的氮气密度(标准状况下)经科学测定,与氮气的实际密度有误差,请你分析出现误差的可能原因(只写两种,不考虑计算误差):

① ; ② 。

15.(9分)研究性学习小组选择“H2O2生成O2的快慢与什么因素有关”的课题进行研究,以下是他们探究的主要过程:

【假设】H2O2生成O2的快慢与催化剂种类有关

【实验方案】常温下,在两瓶相同体积的H2O2溶液中分别

加入相同质量MnO2和红砖粉,测量各生成一瓶(相同体积)

O2所需要的时间。

【进行实验】右下图是他们进行实验的装置图,气体发生装置中A仪器名称是: ,此实验中B处宜采用的气体收集方法是: 。

【实验记录】【结论】该探究过程得出的结论是 。

【反思】H2O2在常温下分解缓慢,加入MnO2或红砖粉后反应明显加快,若要证明MnO2或红砖粉是该反应的催化剂,还需要增加实验来验证它们在化学反应前后的 和 是否改变。

H2O2生成O2的快慢还与哪些因素有关?请你帮助他们继续探究。(只要求提出假设和实验方案)

【假设】 。【实验方案】 。

你若还能提出新的合理的假设和实验方案,本题奖励4分(化学试卷总分不超过60分)【假设】 。【实验方案】 。16.(6分)小明通过查阅有关资料得知,增大蔬菜大棚里空气中的CO2浓度,可以有效地提高蔬菜的产量。他计划用稀盐酸和石灰石(主要成分是CaCO3,杂质不参与反应)反应,向自家的蔬菜大棚补充CO2。经测算,小明准备向大棚中输入88g CO2至少需要10%的稀盐酸多少克?二、08中考的趋势和走向 (一)近几年中考命题的趋势 命题时,关注“过程”,强调“能力”,培养“情感、价值观”,注重学生综合素质的发展。体现在卷面上就是单纯为知识而考知识的题、展示记忆和熟练程度的题以及考计算速度和技巧等试题减少,取而代之的是一些与生活、生产实际相关的、能体现综合运用能力的、探究能力的、创新思维能力的内容。1.卷面形式不变(三大题),总分不变.2.注重基础知识和重点知识的考查试题呈现形式和内容:3.试题的灵活性、开放性增强,意在考查学生的发散思维、创造思维能力,进一步体现出促进学生潜能、个性、创造性等方面发展,使每一个学生的能力得以展示,以增强考生的自信心和持续发展的能力。4.试题内容充分体现“从生活走向化学,从化学走向社会”,体现STS教育的题目将会更多,试题的素材或取自于学生的经验,或联系与化学相关的社会重大事件,或反映科技的最新进展,注重应用性问题的考查,重视对学生运用所学的基础知识和技能分析问题、解决问题的能力,其目的是给学生更大的思维空间,有利于学生多样化发展。5.增强学生科学探究能力的考查,试题从生活中或实验中挖掘探究素材,适当选择若干个探究要素(共八个要素,其中设计方案、搜集证据、反思与评价和表达与交流难度较大),加大探究力度。6.重视与实验内容相关的考查,增强开放性与探索性,体现理论联系实际。7.将社会重大事件作为命题背景,体现“科学教育”与“人文教育”相结合。 三、总复习方法的建议建议将专题分为如下几个部分:

一、基本概念和理论 二、化学用语及相关计算 三、身边的化学物质 四、科学探究 五、物质的制备 六、物质的简单鉴别和除杂 七、化学与生活 八、初中化学的疑难问题 九、解题工具 专题复习的方法建议按下列步骤进行:

①感知再现

②系统整理

③整体认识

④形成结构

⑤练习评估

二.实验基本操作

1.药品的取用;

2.药品的称量;

3.物质的加热;

4.玻璃仪器的洗涤;

5.过滤和蒸发。

三.了解某些物质的保存和使用方法

1.浓酸、浓碱 ;

2.比空气轻的气体;

3.需密封保存的物质。 四、气体的制备

(一)实验室制取气体的设计思路和方法;

(二)氧气和二氧化碳的实验室制取、收集及鉴别方法:△五、常见物质的检验六、物质的分离和提纯

物质分离和提纯的主要方法: 初中学生易产生的疑难问题

(可成为命题素材)

1、可燃物在有限空间内急剧燃烧会引发爆炸,但爆炸不一定是化学变化(也可由物理变化或核反应引起)。

2、化学变化中可伴随发光、放热、变色、产生气体和沉淀等现象,但有些现象出现的变化不一定是化学变化,也可以是物理变化。

3、人类生存环境:

(1)空气污染:①有害气体污染:CO、SO2 、NO2、等;②粉尘(所有粉尘)。

(2)温室效应:主要是由于CO2排放量过多而引起的全球气候变暖、异常,“厄尔尼诺现象”也与温室效应有关,此外还有甲烷、氟氯烃等温室效应更强的气体,但因其排放量小,未被列入主要气体。 (3)酸雨的形成:S+O2==SO2,

SO2+H2O===H2SO3;2SO2+O2==2SO3,SO3+H2O==H2SO4; 3NO2+H2O==2HNO3+NO

(4)赤潮和水华现象:海(赤潮)、江河湖泊(水华)中排入大量的含氮磷钾等营养物质,使水中植物疯长、繁殖,导致水质恶化,有腥臭味,造成鱼虾死亡。

(5)臭氧空洞:导致臭氧层被破坏的主要因素是空气中排放了较多的氟氯烃(氟利昂)、氮氧化合物。

4、“变化”与“性质”的区别:“变化”是指“正在发生或已经发生”了的现象或事件,而“性质”是指某物质具备“能够发生”的特点,但尚未发生。 12、稀有气体的惰性是绝对的吗

Xe和F2在250℃时发生反应,生成XeF2、XeF4 、XeF6。

13、出现发光、放热、产生气体或沉淀、变色、燃烧、爆炸等现象,所发生的变化是什么

光:物理变化,如灯泡发光;化学变化,如镁带燃烧。

热:物理变化,如摩擦生热、电暖气放热;化学变化,如燃烧放热。

气:物理变化,如水受热变成蒸汽;化学变化,如碳酸钠加入盐酸放出二氧化碳。

沉淀:物理变化,如将土放进水中;化学变化,如二氧化碳通入澄清的石灰水中变浑浊。

色:物理变化,如霓虹灯通电发出有色光;化学变化,如石蕊或酚酞遇酸或碱变色。

燃烧:一定是化学变化。 爆炸:物理变化,如啤酒瓶的爆炸、高压锅的爆炸;

化学变化,如火药、炸药的爆炸;

核反应,如原子弹、氢弹的爆炸。

14、验证氧气占空气总量的21%,为什么用磷而不用硫、碳、铁等物质

做成此实验的两个关键因素是,一要求可燃物必须能在空气里燃烧,二要求在与氧气反应后不能生成气体。

15、关于催化剂

(1)反应前后化学性质不变,但物理性质可能改变;(2)反应前后质量不变; (3)可以参加反应,但最终退出; (4)能降低反应所需的条件; (5)有正负之分。如二氧化硫被氧化为三氧化硫的过程中,五氧化二钒为正催化剂,为防止食用油腐败而添加的没食子酸为负催化剂。 16、物质溶于水到底发生了那些变化

(1)物理变化为主:大多数物质溶于水后并没有和水发生反应,如蔗糖溶于水;(2)化学变化为主:少数物质溶于水时,与水发生了化学反应。如氧化钙溶于水生成氢氧化钙,三氧化硫溶于水生成硫酸;(3)两种变化同时明显存在:如二氧化碳溶于水。

17、着火点、燃点、闪点有何区别

着火点即燃点。指物质燃烧所必须的最低温度,物质不同着火点也不同,即便同种物质其着火点也受物质表面积的大小、物质组织的粗细等影响。而闪点是指可燃液体表面产生的蒸汽与空气接触遇闪光的温度,该温度很低,故电火花即可点燃。

18、加热“△”与点燃的区别

许多化学反应须在加热的条件下才能反应,反应过程中吸热,停止加热,反应即停止。而点燃是指当可燃物点燃后,不需再加热即可持续燃烧并放出热量。 25、化合物形成的原理

离子化合物的形成原理:

共价化合物的形成原理:

金属、非金属单质形成的原理:

26、与原子最外层电子数有密切关系的是:元素的化学性质、元素的化合价、元素的类别(金属元素、非金属元素、稀有气体元素)。

27、相对原子质量与原子的实际质量的关系

原子的实际质量太小(例:C:1.993×10-26Kg),使用时极不方便,因此,化学上采用以一种碳原子质量的1/12作为基本单位,其它所有原子与之比较所得到的相对质量,就叫相对原子质量。相对原子质量虽然不是实际质量,但它更能准确的表示出不同原子质量的大小,而且计算十分方便。 37、电解水时,为什么要加入少量的稀硫酸或氢氧化钠,但为什么不能加入氯化钠

因为 (H2O==H++OH-)纯水中只存在极少量的氢离子和氢氧根离子,导电性很差,电解速度极慢,为增强导电性,加快电解速率,故加入稀硫酸或氢氧化钠等,但不能加入氯化钠,原因是:NaCl+H2O==NaOH+H2↑+Cl2↑ 即生成的不是氧气而是氯气。

38、电解水时两极产生的氢气和氧气的体积比理论上是2∶1,但实际生成氢气的体积是氧气体积的2倍还多,为什么

因为气体的体积主要决定于分子间的间隔,而与分子大小基本无关,所以在同温同压下,任何气体的体积若相同,则所含分子数相等,故氢气体积是氧气的二倍,但在实验中,所生成的氧气比氢气溶解性强,此外,氧气还可能会与电极材料发生反应,进一步导致氧气减少。 39、冰的密度为何大于水

冰和水中都有缔合分子,但二者不同的是,液态水主要以双分子或n个分子缔合[(H2O)2],冰以三分子缔合[(H2O)3],三分子间呈三角形结构,故占据的空间大,所以体积大密度小。

40、金刚石不导电,而石墨的导电性却很好,为什么

虽然二者同为碳元素组成,但它们的结构不同。金刚石中的碳原子的最外层上的四个电子均与周边的碳原子共用电子对,所以没有自由电子,故不导电,而石墨中的碳原子的最外层上的四个电子中只有三个与周边的碳原子共用电子对,每个碳原子剩余一个自由电子,因此石墨导电。 41、化学式表示的意义

(1)宏观:表示某种物质及该物质组成的元素;(2)微观:表示一个分子及该分子中的原子构成;(3)可知该原子的相对原子质量、可计算出该物质所含元素间的质量比,可求出该物质中含某元素的质量分数。

42、臭氧层是怎样形成的,由是怎样被破坏的

高空中的氧气被太阳的紫外线(波长在40nm-390nm),中的波长小于185nm的紫外线照射下形成臭氧,而当臭氧吸收波长大于185nm的紫外线后又变回氧气,所以臭氧有抵消紫外线的作用。大气高层中臭氧和氧气以混合形式存在着。

人类破坏臭氧层的原因主要是由下列气体排放(起催化作用)导致臭氧变成氧气:农药溴甲烷(CH3Br);制冷剂氟利昂(CCl3F CCl2F2);飞机所排放出的氮氧化合物。 43、实验室制二氧化碳为什么不能用稀硫酸(硫酸钙微溶)

44、钾钠镁等活泼金属一旦着火后,为什么不能用二氧化碳熄灭

因为这些金属能在二氧化碳中继续燃烧:2Mg+CO2===2MgO+C

45、在洗气时,除水用浓硫酸,鉴别水用白色的硫酸铜;除二氧化碳用浓氢氧化钠溶液,鉴别二氧化碳用氢氧化钙溶液(澄清的石灰水)。

46、蜡烛是何物

蜡烛是多种物质(多种高级烷烃加入少量的硬脂酸)的混合物,主要成分是石蜡(从石油中提取),燃烧时所发生的主要化学反应为:

2C22H46+67O2=====44CO2+46H2O C17H35COOH+26O2===18CO2+18H2O 47、某些物质的毒性原理

一氧化碳中毒原因是因为它与血红蛋白的结合能力是氧气的200-300倍,因此会导致缺氧,严重者会导致死亡;

甲醇中毒是因为它能够破坏动物的神经系统,尤其是视神经,轻则导致失明,重则死亡;

重金属离子(含有相对原子质量≥64的重金属离子的物质,且能溶于水)的毒性原理是,它们能使蛋白质变质(凝固,失去生理活性)。 49、催化、风化、净化、碳化、焦化、软化、钝化、酸化、熔化、液化、汽化、板结硬化等,它们的区别是什么

催化主要是指改变化学反应速率;风化是指含有结晶水的化合物在干燥的空气中失去部分或全部结晶水的现象;净化是指除去杂质的过程;碳化是指有机物脱水后的一种现象;焦化是指煤在隔绝空气的条件下加强热的过程;软化是指硬水变成软水的过程;钝化是指诸如铁与浓硫酸接触后在铁的表面形成一层致密的氧化膜,从而阻止了二者之间的反应之类的现象;酸化是指在溶液中加入一定量的酸使之酸性增强;熔化是指固体受热后变为液体;液化是指气态变为液态;汽化是指液态变为气态;板结硬化是指土壤长期施用硫酸铵之类的化肥造成土壤结块、变硬。 明确不考的内容:

(1)单纯的概念辨析题;(2)电离方程式;(3)多步连续反应的复杂计算;(4)两种或两种以上物质跟第三种物质在同一容器内同时发生反应的计算;(5)同一溶质、两种不同质量分数溶液混合的较复杂计算;(6)有关晶体析出的较复杂计算;(7)根据溶解度的各类计算;(8)过量计算; (9)讨论式计算;(10)淡化盐的性质。有目的的训练

解题技巧和方法

1、仔细审题并从中筛选出“主要信息”、“次要信息”及“干扰信息”(没用信息);

2、寻找解题突破口(题眼),顺藤摸瓜,使问题得到解决;

3、对于计算类试题,必须明确各数据间的关系,并根据化学原理进行简化计算。如设方便数法、等量代换法、元素守恒法、质量与分子数关系法等。注重自己心理素质的训练

中考心理性失误的原因, 寻找解决心理性失误的方法 。应该在平时的练习中养成良好的解题习惯,重视模拟考试,并通过刻意营造的考场严肃的氛围来提升学生的心理素质,调整好应试状态。谢谢

各位同学!

同课章节目录