人教版高中历史必修三第七单元《 现代中国的科技文学和教育》单元测试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教版高中历史必修三第七单元《 现代中国的科技文学和教育》单元测试题(含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 151.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2018-12-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第七单元《 现代中国的科技文学和教育》单元测试题

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.新中国成立后,文学艺术创作的主旋律是( )

A. 推进近代文化向现代文化的转变

B. 揭示社会矛盾真实反映社会各阶层状况

C. 讴歌党领导的人民革命斗争,颂扬社会主义革命和建设的风貌

D. 以歌颂社会主义现代化的题材为主

2.下图是某人所持的一张高校赴校证,他能持有该证可能得益于( )

A. 国家实行科教兴国战略,大力发展教育

B. 邓小平整顿教育,恢复高考制度

C. “三个面向”的教育指导方针

D. 德智体全面发展的教育方针的影响

3.2010年3月23日,袁隆平在北京法国驻华大使馆接受法国驻华大使苏和代表法国政府授予的法兰西共和国农业成就勋章,其获奖理由是“他造福了全世界”。袁隆平之所以获得如此殊荣主要是因为他( )

A. 研制出原子弹 B. 成功培育出籼型杂交水稻

C. 在人类基因研究领域有突出贡献 D. 成功研制出人工合成结晶牛胰岛素

4.规定政府、学校、家庭、社会必须保证适龄儿童接受义务教育的法律依据是( )

A. 《中华人民共和国教育法》 B. 《中华人民共和国义务教育法》

C. 《中华人民共和国未成年人保护法》 D. 《中华人民共和国民办教育促进法》

5.改革开放以来,中国的文学艺术界再次呈现出丰富多彩的繁荣局面,这主要得益于( )

①文学艺术和学术领域清算“左”的路线 ②贯彻“双百”方针 ③邓小平提出的三个面向方针的指导 ④邓小平强调的文艺为人民服务,为社会主义服务的原则

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①③④

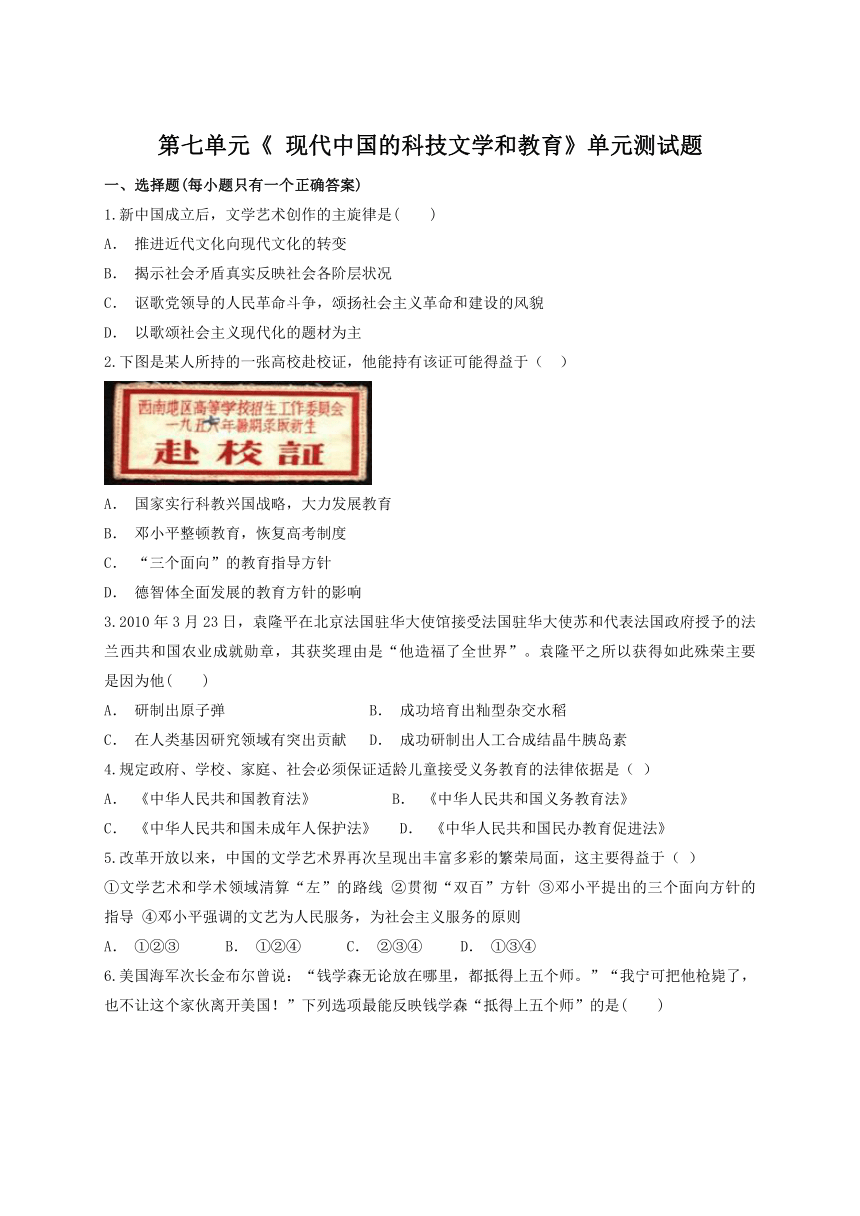

6.美国海军次长金布尔曾说:“钱学森无论放在哪里,都抵得上五个师。”“我宁可把他枪毙了,也不让这个家伙离开美国!”下列选项最能反映钱学森“抵得上五个师”的是( )

A. A B. B C. C D. D

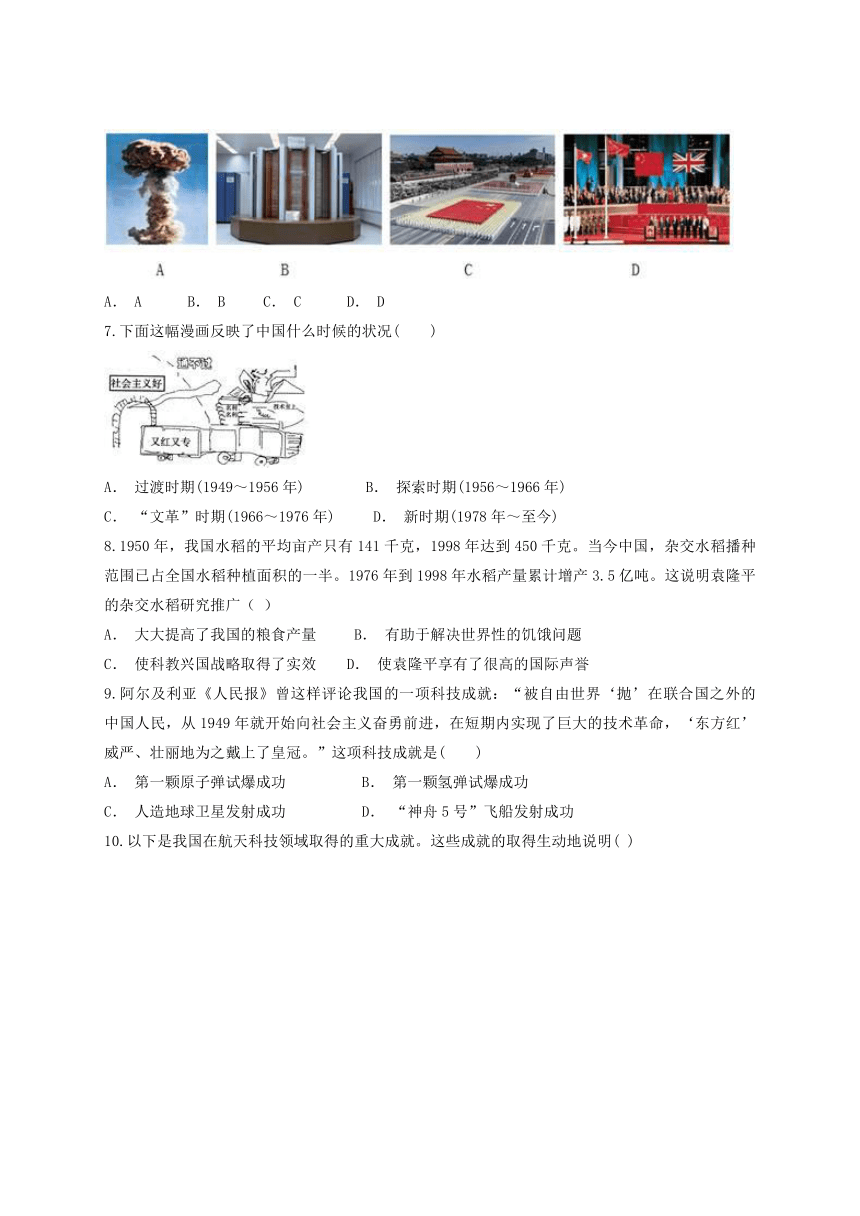

7.下面这幅漫画反映了中国什么时候的状况( )

A. 过渡时期(1949~1956年) B. 探索时期(1956~1966年)

C. “文革”时期(1966~1976年) D. 新时期(1978年~至今)

8.1950年,我国水稻的平均亩产只有141千克,1998年达到450千克。当今中国,杂交水稻播种范围已占全国水稻种植面积的一半。1976年到1998年水稻产量累计增产3.5亿吨。这说明袁隆平的杂交水稻研究推广( )

A. 大大提高了我国的粮食产量 B. 有助于解决世界性的饥饿问题

C. 使科教兴国战略取得了实效 D. 使袁隆平享有了很高的国际声誉

9.阿尔及利亚《人民报》曾这样评论我国的一项科技成就:“被自由世界‘抛’在联合国之外的中国人民,从1949年就开始向社会主义奋勇前进,在短期内实现了巨大的技术革命,‘东方红’威严、壮丽地为之戴上了皇冠。”这项科技成就是( )

A. 第一颗原子弹试爆成功 B. 第一颗氢弹试爆成功

C. 人造地球卫星发射成功 D. “神舟5号”飞船发射成功

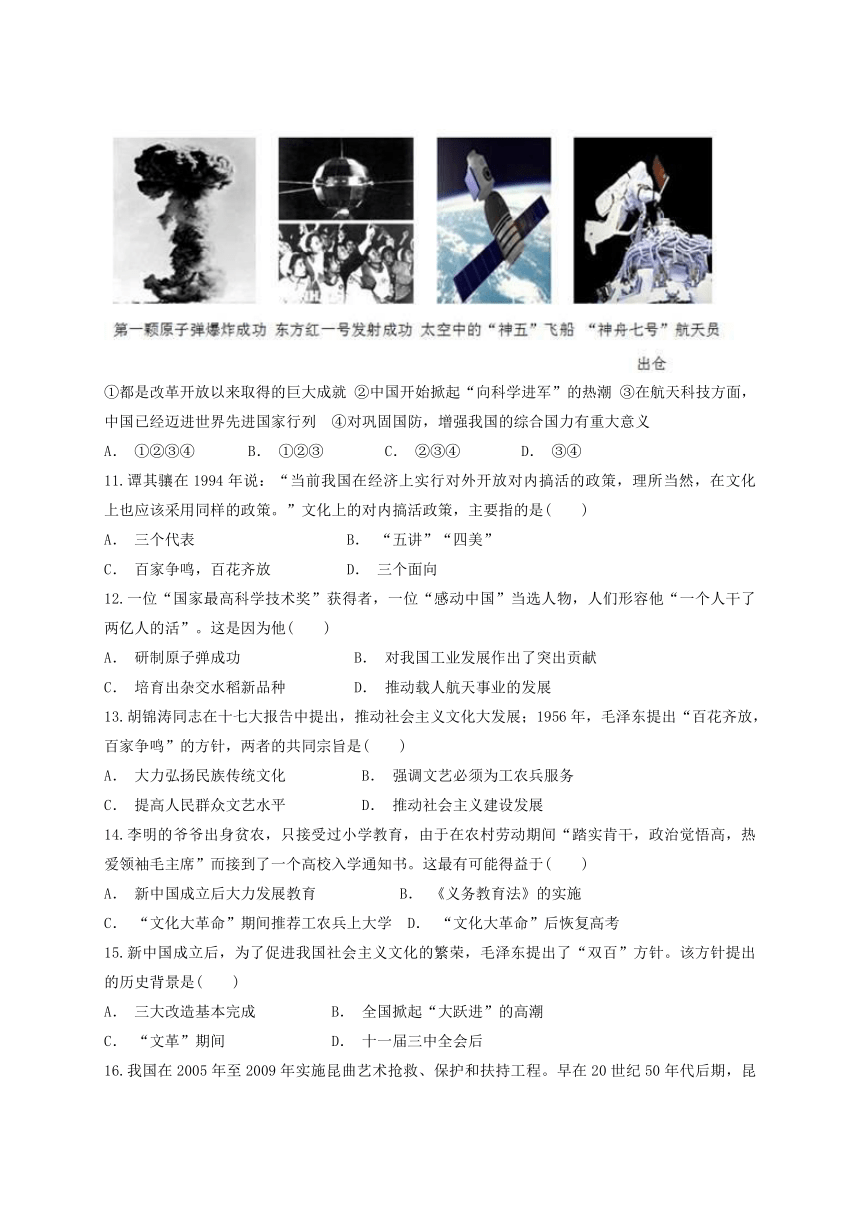

10.以下是我国在航天科技领域取得的重大成就。这些成就的取得生动地说明( )

①都是改革开放以来取得的巨大成就 ②中国开始掀起“向科学进军”的热潮 ③在航天科技方面,中国已经迈进世界先进国家行列 ④对巩固国防,增强我国的综合国力有重大意义

A. ①②③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ③④

11.谭其骧在1994年说:“当前我国在经济上实行对外开放对内搞活的政策,理所当然,在文化上也应该采用同样的政策。”文化上的对内搞活政策,主要指的是( )

A. 三个代表 B. “五讲”“四美”

C. 百家争鸣,百花齐放 D. 三个面向

12.一位“国家最高科学技术奖”获得者,一位“感动中国”当选人物,人们形容他“一个人干了两亿人的活”。这是因为他( )

A. 研制原子弹成功 B. 对我国工业发展作出了突出贡献

C. 培育出杂交水稻新品种 D. 推动载人航天事业的发展

13.胡锦涛同志在十七大报告中提出,推动社会主义文化大发展;1956年,毛泽东提出“百花齐放,百家争鸣”的方针,两者的共同宗旨是( )

A. 大力弘扬民族传统文化 B. 强调文艺必须为工农兵服务

C. 提高人民群众文艺水平 D. 推动社会主义建设发展

14.李明的爷爷出身贫农,只接受过小学教育,由于在农村劳动期间“踏实肯干,政治觉悟高,热爱领袖毛主席”而接到了一个高校入学通知书。这最有可能得益于( )

A. 新中国成立后大力发展教育 B. 《义务教育法》的实施

C. “文化大革命”期间推荐工农兵上大学 D. “文化大革命”后恢复高考

15.新中国成立后,为了促进我国社会主义文化的繁荣,毛泽东提出了“双百”方针。该方针提出的历史背景是( )

A. 三大改造基本完成 B. 全国掀起“大跃进”的高潮

C. “文革”期间 D. 十一届三中全会后

16.我国在2005年至2009年实施昆曲艺术抢救、保护和扶持工程。早在20世纪50年代后期,昆曲曾一度兴盛,其复兴的主要原因是( )

A. “双百”方针的贯彻 B. 昆曲名剧的涌现

C. 大众舆论吹捧宣传 D. “文化大革命”的推动

17.新中国成立后,确定的科技发展的重点有( )

A. 载人航天技术 B. 人类基因工程 C. 原子能 D. 探月工程

18.1956年毛泽东提出的“百家争鸣”与春秋战国时期出现的“百家争鸣”主要区别是( )

A. 在目的上不同 B. 在内涵上不同 C. 在表现上不同 D. 在作用上不同

19.有学者认为,新中国科技发展战略主要经过了四个重要发展阶段。其中对应改革开放时期的发展战略是( )

A. 科技为政治服务的战略 B. 以“大科技”发展为主的战略

C. 调整和重建中发展的战略 D. 科技为经济发展服务的战略

20.1950年7月,毛泽东指示:文字改革应首先办“简体字”,不能脱离实际,割断历史。当时简化汉字的出发点可能是( )

A. 有利于扫盲,普及文化知识 B. 有利于对传统文化的全面清算

C. 有利于“科教兴国”战略的实施 D. 有利于“双百”方针的贯彻执行

21.“文化大革命”时期文艺界处于万马齐喑的局面,而“文化大革命”后文艺创作重现繁荣。这最能说明( )

A. 文艺的繁荣有其自身规律,不会持久 B. 文艺创作有一个兴衰交替的反复过程

C. 文艺的兴衰受制于一定时期的政治环境 D. “文化大革命”对文艺有重大影响

22.新中国建立初期,刘少奇从中国实际出发,倡导的两种“教育制度”是( )

①全日制学校教育制度 ②半工半读学校教育制度 ③职业教育制度 ④学前教育制度

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④

23.确立教育要为国家建设服务,学校要向广大工农开门的会议是( )

A. 第一届全国人民代表大会 B. 第一次全国教育工作会议

C. 全国科学技术大会 D. 中共十一届三中全会

24.有人说,袁隆平鼓起了全国人民的“米袋子”,王乐义(山东寿光人,农民科技致富带头人)丰富了全国人民的“菜篮子”。这主要说明农业科技有利于( )

A. 提高蔬菜产量 B. 增加农民收入 C. 提高粮食产量 D. 促进农村经济发展

25.“伤痕文学”“反思文学”的流行是在( )

A. 新中国成立之初 B. 大跃进运动之后

C. 十一届三中全会后 D. 文化大革命运动时期

二、非选择题

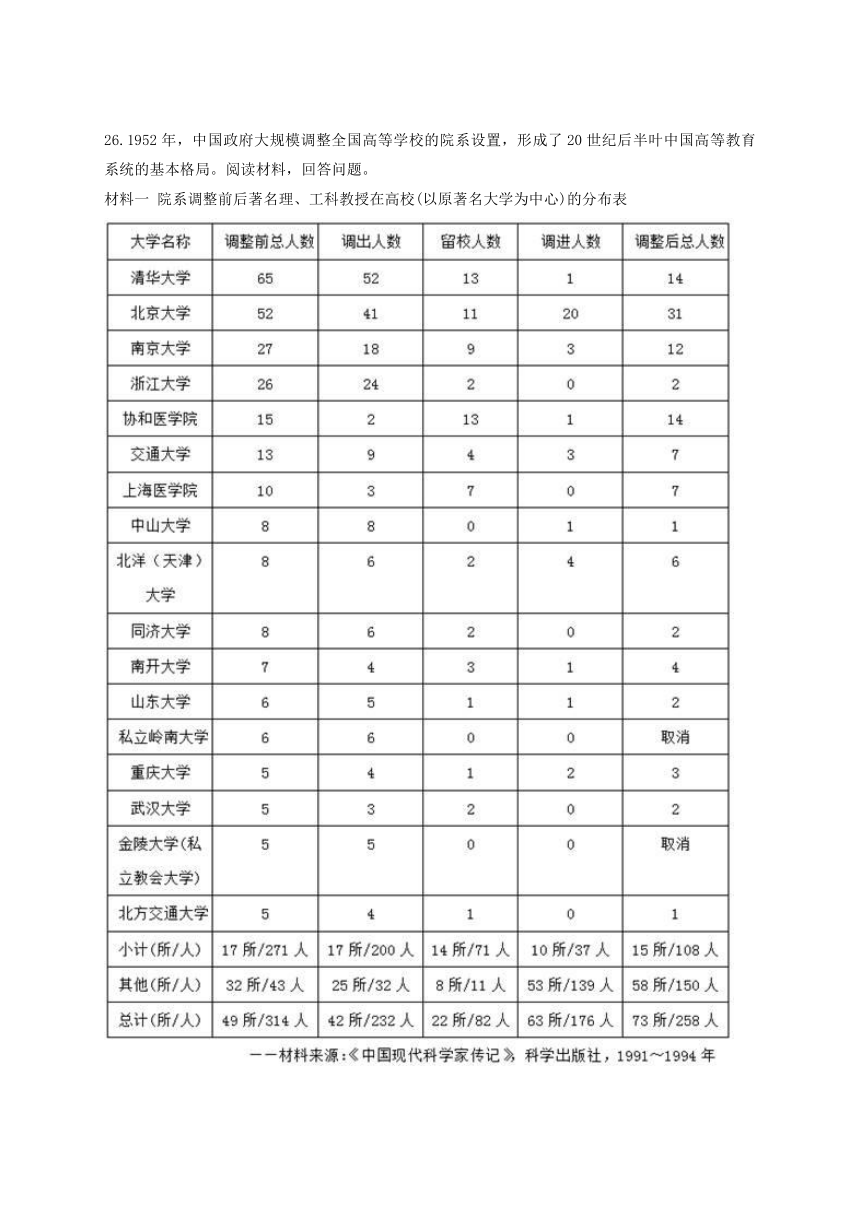

26.1952年,中国政府大规模调整全国高等学校的院系设置,形成了20世纪后半叶中国高等教育系统的基本格局。阅读材料,回答问题。

材料一 院系调整前后著名理、工科教授在高校(以原著名大学为中心)的分布表

材料二 1947年中国高等院校中政法系科的在校生占大学在校学生总数的24%,到了1952年这一比例下降到2%。1946年,工科学生仅占在校生总数的18.9%,1952年达到35.4%,为各科学生之首。调整产生了许多专业工学院,例如四大工学院——华中工学院(现华中科技大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)、大连工学院(现大连理工大学)。 ——摘编自陈辉《1952年中国高等院校的院系

调整——“以苏联为师”的后果》等

材料三 2005年温家宝同志在看望著名物理学家钱学森时,钱学森认为:“现在中国没有完全发展起来,一个重要原因是没有一所大学能够按照培养科学技术发明创造人才的模式去办学,没有自己独特的创新的东西,老是‘冒’不出杰出人才。”举例说,国家最高科学技术奖自2000年设立以来,共有20位科学家获奖,其中就有15位是1951年前大学毕业的。“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”这就是著名的“钱学森之问”。

——摘编自百度百科“钱学森之问”

(1)根据材料一、二,概括指出1952年院系调整的主要特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述1952年院系调整的历史背景。

(3)根据材料并结合所学知识,简述1952年院系调整的历史影响。

27.阅读下列材料:

材料一 “要有原子弹,在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。”

——毛泽东1956年《论十大关系》

材料二 经济体制,科技体制,这两个方面的改革都是为了解放生产力。新的经济体制,应该是有利于科技进步的体制。新的科技体制,应该是有利于经济发展的体制。

——邓小平1978年《在全国科技工作会议上的讲话》

材料三 “二战后,以电子信息、生物技术和新材料为支柱的一系列高新技术取得重大突破和飞速发展,极大地改变了世界的面貌和人类的生活。科学技术日益渗透于经济发展和社会生活的各个领域,成为推动生产力发展的最活跃的因素。并且国际间的竞争,说到底是综合国力的竞争,关键是科学技术的竞争。”“科技的发展,知识的创新,越来越决定着一个国家,一个民族的发展进程。” ——江泽民

请回答:

(1)据材料一,说明20世纪50~70年代,我国高科技发展的战略重点是什么。为什么要确定这样的战略重点?

(2)20世纪80年代以来,我国高科技发展的方向作了怎样的调整?为什么要作出这样的调整?

(3)20世纪90年代以来,世界经济的发展有什么新特点?为此,党和政府作出了怎样的战略决策?新世纪,我国在高科技领域取得的骄人成绩是什么?(举一例即可)

28.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1956年5月2日,毛泽东在最高国务会议第七次会议上说,现在春天来了嘛,一百种花都让它开放,不要只让几种花开放,还有几种花不让它开放,这就叫百花齐放。他还说:百家争鸣是诸子百家,春秋战国时代,两千年前那个时候,有许多学说,大家自由争论,现在我们也需要这个。他指出:在《中华人民共和国宪法》范围之内,各种学术思想,正确的、错误的,让他们去说,不去干涉他们。

——王能宪《中国共产党的先进文化观与中国先进文化建设》

材料二 1965年11月10日,经过毛泽东审定批准,上海《文汇报》发表了经江青秘密策划、授意姚文元写的《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》 的文章,并让全国各报刊转载。……文章发表后,立即遭到了历史学界、文艺界及其他各界的强烈反对,纷纷指责姚文元的文章,对吴晗的批判是“欲加之罪,何患无辞”。……12月21日,毛泽东同陈伯达等谈话时却说,姚文元的文章“很好,缺点是没击中要害。《海瑞罢官》的要害问题是‘罢官’,嘉靖皇帝罢了海瑞的官,1959年我们罢了彭德怀的官。彭德怀也是‘海瑞’”。这样把《海瑞罢官》同彭德怀的问题联系起来,使它直接具有政治性质了。

——摘编自《中国共产党历史讲义》

材料三 1979年《历史研究》连续发表了对洋务运动的评价文章若干篇,反响强烈,在当时全国范围内掀起了一场关于洋务运动的大讨论。论证分为甲、乙两方。以姜铎为代表的甲方坚持洋务运动存在积极和消极、进步与反动的两点论;以李时岳为代表的乙方则“高高举起洋务运动全面进步论的大旗,把洋务运动和戊戌变法、辛亥革命并列,称之为旧民主主义革命时代的三大进步运动”。在改革开放、经济建设的大潮下,这次新的论争,乙方占据了明显的优势。全国关于“洋务运动”的学术会议越来越多。

——摘编自《看历史》(2010年11月刊)

请回答:

(1)材料一反映的中心问题是什么?“双百”方针的具体含义是什么?

(2)分析材料二给文艺事业带来的危害。

(3)材料三中对洋务运动的评价出现了什么新变化?出现这些变化的原因是什么?

(4)结合上述材料,谈谈我们应如何坚持“双百”方针。

29.科技发展创新是一个民族不断走向富强的重要标志。2008年9月25日21时10分,载着翟志刚、刘伯明、景海鹏3位航天员的神舟七号飞船在中国酒泉卫星发射中心发射升空。从神舟五号到神舟七号,5年3次起飞的神舟飞船,引领着中华民族一步步把梦想变成现实。阅读下列材料:

材料一 “要有原子弹,在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。”

——毛泽东1956年《论十大关系》

材料二 经济体制,科技体制,这两个方面的改革都是为了解放生产力。新的经济体制,应该是有利于科技进步的体制。新的科技体制,应该是有利于经济发展的体制。

——邓小平1978年《在全国科技工作会议上的讲话》

材料三 江泽民指出:“‘二战’后,以电子信息、生物技术和新材料为支柱的一系列高新技术取得重大突破和飞速发展,极大地改变了世界的面貌和人类的生活。科学技术日益渗透于经济发展和社会生活的各个领域,成为推动生产力发展的活跃因素。并且国际间的竞争,说到底是综合国力的竞争,关键是科学技术的竞争。”“科技的发展,知识的创新,越来越决定着一个国家,一个民族的发展进程。” ——江泽民

请回答:

(1)据材料一指出20世纪50~70年代,我国高科技发展的战略重点是什么?为什么确定这样的战略重点?

(2)据材料二指出20世纪80年代以来,我国高科技发展的方向作了怎样的调整?为什么作出这样的调整?

(3)上世纪九十年代以来,世界经济的发展有何新特点?为此,党和政府作出了怎样的战略决策?新世纪,我国在高科技领域取得的骄人成绩是什么?

30.通过发明创造,人类不断地实现跨越,跨越了海洋,跨越了天空……阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 指南针的发明导致……因而使全世界,而不再是欧洲成为历史的舞台。

——卡特《中国印刷术的发明和它的西传》

材料二 1903年美国人莱特兄弟自制载人动力飞机试飞成功,轰动了全世界。冯如誓言:“吾闻军用利器,莫飞机若,誓必身为之倡,成一绝艺以归飨祖国,苟无成,毋宁死!”经过在美国10多年的实践和学习,冯如成为一名出色的机械师和发明家,1912年8月25日,广州燕塘人头攒动,天气晴朗,冯如驾驶中国人本土制造的第一架飞机凌空而上,在天空中操纵自如,地面掌声不绝于耳。 ——《中国航空报》2012年8月28日《苟无成 毋宁死:

中国航空之父冯如殉国一百周年》

材料三 1981年初,经过十年的研制开发,美国第一架航天飞机——“哥伦比亚”号终于建造成功。它是人类历史上第一架用于在太空和地面之间往返运送宇航员和设备的航天飞机。1988年11月15日,苏联于莫斯科时间6时在拜科努尔发射场使用“能源”号大型通用运载火箭把航天飞机“暴风雪”号送入太空。这是苏联经过多年研制、试验后首次发射的大型实用型航天飞机。 ——百度·百科·航天飞机

材料四 中国的第一艘航空母舰“辽宁”号2012年9月25日正式入列海军。“辽宁”号的启用使中国成为世界上第十个拥有现役航母的国家,也是最后一个拥有航母的联合国安理会常任理事国。众所周知,“辽宁”号是从前苏联未完工的“瓦良格”号航母改装而来的。

(1)材料一中指南针发明于什么时候?简要说明它的发明与“使全世界,而不再是欧洲成为历史的舞台”之间的历史关联。

(2)材料二中冯如发明制造飞机的历史背景是什么?

(3)材料三中美苏两国争相研制航天飞机的时代背景是什么?给世界局势带来了什么影响?

(4)材料四中中国拥有航空母舰的事实在20世纪五六十年代是不可想象的,为什么?“辽宁”号入列中国海军的历史原因有哪些?

答案解析

1-5:CDBBB 6-10:ACACD 11-15:CCDCA 16-20:ACADA 21-25:CABDC

26.【答案】(1)综合性院校(或者著名大学)中理工科教授人数急剧下降;取消私立大学;偏重工科,严重削弱法学、社会学、政治学等人文社会学科;照搬苏联模式或者全盘苏化等。

(2)政治上,人民政府接管了各级各类学校,从列强手中收回了教育事业的自主权;经济上,国民经济恢复任务完成,社会主义工业化建设和计划经济体制即将展开,需要大量工业建设人才;思想上,马克思主义和毛泽东思想成为统治思想;外交上,实行“一边倒”方针。

(3)培养了大批专门人才,为我国的工业化建设和科学技术发展奠定了基础;严重削弱了人文社会学科和综合性大学;大学由“通才教育”变为“专才教育”,人才培养过于专门狭窄,阻断了培养大师级人才的可能性。

27.【答案】(1)重点:发展“两弹一星”。原因:当时中美处于敌对状态,中苏关系也在20世纪60年代破裂,美苏敌视中国,严重威胁我国安全。发展“两弹一星”是为了打破美苏对核技术和空间技术的垄断,加强国防建设,维护国家安全。

(2)方向调整:加快科技成果的商品化,推动科技与经济的结合,发挥科技对生产力发展的推动作用。原因:从国内看,工作重心转向经济建设,改革开放不断深入,科技现代化成为首要任务;从国际看,和平与发展成为时代主题,美、中、苏关系缓和,以经济和科技为基础的综合国力的竞争激烈。

(3)新特点:高科技发展迅速,知识经济兴起,科技对经济发展的促进作用日益明显,全球化进程加快。战略决策:“科教兴国”。成绩:“神舟5号”载人飞船发射成功。

28.【答案】(1)提出必须实行“双百”方针。提倡在文学艺术、科学研究领域,有独立思考和辩论的自由,有创作和批评的自由,有发表意见和保留意见的自由。

(2)伤害了许多知识分子,妨碍了社会主义文化的正常发展。

(3)对洋务运动的评价呈现多元化。改革开放后重新提倡“双百”方针;以经济建设为中心的经济环境改变了对洋务运动的评价。

(4)正确处理科学、文艺工作和政治的关系以及和人民生活的关系,正确处理继承传统与不断革新的关系。

29.【答案】(1)重点发展“两弹一星”,加快国防科技的发展方针。

原因:当时中美处于敌对状态,中苏关系也在60年代初破裂,美苏敌视中国,严重威胁我国安全。发展“两弹一星”是为了打破美苏的核垄断,加强国防,维护国家安全。

(2)调整:加快科技成果的商品化,推动科技与经济的结合,发挥科技对生产力发展的推动作用。

原因:国内,工作重心转向经济建设,改革开放不断深入,科技现代化成为首要任务;国际上,和平与发展成为时代主题,美、中、苏关系缓和;以经济和科技为基础的综合国力竞争激烈。

(3)新特点:高科技发展迅速,知识经济兴起,科技对经济发展的促进作用日益明显,全球化进程加快。战略:科教兴国。成绩:“神舟五号”载人飞船发射成功。

30.【答案】(1)北宋。关联:指南针发明后西传到欧洲,推动了新航路的开辟(地理大发现);伴随着西欧的殖民扩张和掠夺,世界市场逐渐形成;世界由分散、隔绝、孤立日益走向为一个统一的整体。

(2)背景:中国内忧外患;第二次工业革命兴起;莱特兄弟的示范引领;冯如“航空救国”的意愿;内燃机的发明。

(3)背景:冷战时期,美苏争霸(美苏两极对峙);美国推出星球大战计划;第三次科技革命的推动。

影响:一方面加剧军备竞赛,导致世界局势紧张;另一方面拖垮了苏联,导致苏联解体,两极格局瓦解,多极化趋势加强。

(4)原因:新中国工业科技落后;中国实行“一边倒”的外交方针,遭到西方国家孤立、封锁;中苏关系走向恶化;近海防御战略思想的局限。

历史原因:实行改革开放,中国综合实力增强;科教兴国战略实施;“863”计划实施;高等教育迅速发展;中国海军(国防)现代化和维护国家主权、安全和发展利益的需要;苏联解体,国际局势缓和。

一、选择题(每小题只有一个正确答案)

1.新中国成立后,文学艺术创作的主旋律是( )

A. 推进近代文化向现代文化的转变

B. 揭示社会矛盾真实反映社会各阶层状况

C. 讴歌党领导的人民革命斗争,颂扬社会主义革命和建设的风貌

D. 以歌颂社会主义现代化的题材为主

2.下图是某人所持的一张高校赴校证,他能持有该证可能得益于( )

A. 国家实行科教兴国战略,大力发展教育

B. 邓小平整顿教育,恢复高考制度

C. “三个面向”的教育指导方针

D. 德智体全面发展的教育方针的影响

3.2010年3月23日,袁隆平在北京法国驻华大使馆接受法国驻华大使苏和代表法国政府授予的法兰西共和国农业成就勋章,其获奖理由是“他造福了全世界”。袁隆平之所以获得如此殊荣主要是因为他( )

A. 研制出原子弹 B. 成功培育出籼型杂交水稻

C. 在人类基因研究领域有突出贡献 D. 成功研制出人工合成结晶牛胰岛素

4.规定政府、学校、家庭、社会必须保证适龄儿童接受义务教育的法律依据是( )

A. 《中华人民共和国教育法》 B. 《中华人民共和国义务教育法》

C. 《中华人民共和国未成年人保护法》 D. 《中华人民共和国民办教育促进法》

5.改革开放以来,中国的文学艺术界再次呈现出丰富多彩的繁荣局面,这主要得益于( )

①文学艺术和学术领域清算“左”的路线 ②贯彻“双百”方针 ③邓小平提出的三个面向方针的指导 ④邓小平强调的文艺为人民服务,为社会主义服务的原则

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①③④

6.美国海军次长金布尔曾说:“钱学森无论放在哪里,都抵得上五个师。”“我宁可把他枪毙了,也不让这个家伙离开美国!”下列选项最能反映钱学森“抵得上五个师”的是( )

A. A B. B C. C D. D

7.下面这幅漫画反映了中国什么时候的状况( )

A. 过渡时期(1949~1956年) B. 探索时期(1956~1966年)

C. “文革”时期(1966~1976年) D. 新时期(1978年~至今)

8.1950年,我国水稻的平均亩产只有141千克,1998年达到450千克。当今中国,杂交水稻播种范围已占全国水稻种植面积的一半。1976年到1998年水稻产量累计增产3.5亿吨。这说明袁隆平的杂交水稻研究推广( )

A. 大大提高了我国的粮食产量 B. 有助于解决世界性的饥饿问题

C. 使科教兴国战略取得了实效 D. 使袁隆平享有了很高的国际声誉

9.阿尔及利亚《人民报》曾这样评论我国的一项科技成就:“被自由世界‘抛’在联合国之外的中国人民,从1949年就开始向社会主义奋勇前进,在短期内实现了巨大的技术革命,‘东方红’威严、壮丽地为之戴上了皇冠。”这项科技成就是( )

A. 第一颗原子弹试爆成功 B. 第一颗氢弹试爆成功

C. 人造地球卫星发射成功 D. “神舟5号”飞船发射成功

10.以下是我国在航天科技领域取得的重大成就。这些成就的取得生动地说明( )

①都是改革开放以来取得的巨大成就 ②中国开始掀起“向科学进军”的热潮 ③在航天科技方面,中国已经迈进世界先进国家行列 ④对巩固国防,增强我国的综合国力有重大意义

A. ①②③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ③④

11.谭其骧在1994年说:“当前我国在经济上实行对外开放对内搞活的政策,理所当然,在文化上也应该采用同样的政策。”文化上的对内搞活政策,主要指的是( )

A. 三个代表 B. “五讲”“四美”

C. 百家争鸣,百花齐放 D. 三个面向

12.一位“国家最高科学技术奖”获得者,一位“感动中国”当选人物,人们形容他“一个人干了两亿人的活”。这是因为他( )

A. 研制原子弹成功 B. 对我国工业发展作出了突出贡献

C. 培育出杂交水稻新品种 D. 推动载人航天事业的发展

13.胡锦涛同志在十七大报告中提出,推动社会主义文化大发展;1956年,毛泽东提出“百花齐放,百家争鸣”的方针,两者的共同宗旨是( )

A. 大力弘扬民族传统文化 B. 强调文艺必须为工农兵服务

C. 提高人民群众文艺水平 D. 推动社会主义建设发展

14.李明的爷爷出身贫农,只接受过小学教育,由于在农村劳动期间“踏实肯干,政治觉悟高,热爱领袖毛主席”而接到了一个高校入学通知书。这最有可能得益于( )

A. 新中国成立后大力发展教育 B. 《义务教育法》的实施

C. “文化大革命”期间推荐工农兵上大学 D. “文化大革命”后恢复高考

15.新中国成立后,为了促进我国社会主义文化的繁荣,毛泽东提出了“双百”方针。该方针提出的历史背景是( )

A. 三大改造基本完成 B. 全国掀起“大跃进”的高潮

C. “文革”期间 D. 十一届三中全会后

16.我国在2005年至2009年实施昆曲艺术抢救、保护和扶持工程。早在20世纪50年代后期,昆曲曾一度兴盛,其复兴的主要原因是( )

A. “双百”方针的贯彻 B. 昆曲名剧的涌现

C. 大众舆论吹捧宣传 D. “文化大革命”的推动

17.新中国成立后,确定的科技发展的重点有( )

A. 载人航天技术 B. 人类基因工程 C. 原子能 D. 探月工程

18.1956年毛泽东提出的“百家争鸣”与春秋战国时期出现的“百家争鸣”主要区别是( )

A. 在目的上不同 B. 在内涵上不同 C. 在表现上不同 D. 在作用上不同

19.有学者认为,新中国科技发展战略主要经过了四个重要发展阶段。其中对应改革开放时期的发展战略是( )

A. 科技为政治服务的战略 B. 以“大科技”发展为主的战略

C. 调整和重建中发展的战略 D. 科技为经济发展服务的战略

20.1950年7月,毛泽东指示:文字改革应首先办“简体字”,不能脱离实际,割断历史。当时简化汉字的出发点可能是( )

A. 有利于扫盲,普及文化知识 B. 有利于对传统文化的全面清算

C. 有利于“科教兴国”战略的实施 D. 有利于“双百”方针的贯彻执行

21.“文化大革命”时期文艺界处于万马齐喑的局面,而“文化大革命”后文艺创作重现繁荣。这最能说明( )

A. 文艺的繁荣有其自身规律,不会持久 B. 文艺创作有一个兴衰交替的反复过程

C. 文艺的兴衰受制于一定时期的政治环境 D. “文化大革命”对文艺有重大影响

22.新中国建立初期,刘少奇从中国实际出发,倡导的两种“教育制度”是( )

①全日制学校教育制度 ②半工半读学校教育制度 ③职业教育制度 ④学前教育制度

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ③④

23.确立教育要为国家建设服务,学校要向广大工农开门的会议是( )

A. 第一届全国人民代表大会 B. 第一次全国教育工作会议

C. 全国科学技术大会 D. 中共十一届三中全会

24.有人说,袁隆平鼓起了全国人民的“米袋子”,王乐义(山东寿光人,农民科技致富带头人)丰富了全国人民的“菜篮子”。这主要说明农业科技有利于( )

A. 提高蔬菜产量 B. 增加农民收入 C. 提高粮食产量 D. 促进农村经济发展

25.“伤痕文学”“反思文学”的流行是在( )

A. 新中国成立之初 B. 大跃进运动之后

C. 十一届三中全会后 D. 文化大革命运动时期

二、非选择题

26.1952年,中国政府大规模调整全国高等学校的院系设置,形成了20世纪后半叶中国高等教育系统的基本格局。阅读材料,回答问题。

材料一 院系调整前后著名理、工科教授在高校(以原著名大学为中心)的分布表

材料二 1947年中国高等院校中政法系科的在校生占大学在校学生总数的24%,到了1952年这一比例下降到2%。1946年,工科学生仅占在校生总数的18.9%,1952年达到35.4%,为各科学生之首。调整产生了许多专业工学院,例如四大工学院——华中工学院(现华中科技大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)、大连工学院(现大连理工大学)。 ——摘编自陈辉《1952年中国高等院校的院系

调整——“以苏联为师”的后果》等

材料三 2005年温家宝同志在看望著名物理学家钱学森时,钱学森认为:“现在中国没有完全发展起来,一个重要原因是没有一所大学能够按照培养科学技术发明创造人才的模式去办学,没有自己独特的创新的东西,老是‘冒’不出杰出人才。”举例说,国家最高科学技术奖自2000年设立以来,共有20位科学家获奖,其中就有15位是1951年前大学毕业的。“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”这就是著名的“钱学森之问”。

——摘编自百度百科“钱学森之问”

(1)根据材料一、二,概括指出1952年院系调整的主要特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简述1952年院系调整的历史背景。

(3)根据材料并结合所学知识,简述1952年院系调整的历史影响。

27.阅读下列材料:

材料一 “要有原子弹,在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。”

——毛泽东1956年《论十大关系》

材料二 经济体制,科技体制,这两个方面的改革都是为了解放生产力。新的经济体制,应该是有利于科技进步的体制。新的科技体制,应该是有利于经济发展的体制。

——邓小平1978年《在全国科技工作会议上的讲话》

材料三 “二战后,以电子信息、生物技术和新材料为支柱的一系列高新技术取得重大突破和飞速发展,极大地改变了世界的面貌和人类的生活。科学技术日益渗透于经济发展和社会生活的各个领域,成为推动生产力发展的最活跃的因素。并且国际间的竞争,说到底是综合国力的竞争,关键是科学技术的竞争。”“科技的发展,知识的创新,越来越决定着一个国家,一个民族的发展进程。” ——江泽民

请回答:

(1)据材料一,说明20世纪50~70年代,我国高科技发展的战略重点是什么。为什么要确定这样的战略重点?

(2)20世纪80年代以来,我国高科技发展的方向作了怎样的调整?为什么要作出这样的调整?

(3)20世纪90年代以来,世界经济的发展有什么新特点?为此,党和政府作出了怎样的战略决策?新世纪,我国在高科技领域取得的骄人成绩是什么?(举一例即可)

28.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1956年5月2日,毛泽东在最高国务会议第七次会议上说,现在春天来了嘛,一百种花都让它开放,不要只让几种花开放,还有几种花不让它开放,这就叫百花齐放。他还说:百家争鸣是诸子百家,春秋战国时代,两千年前那个时候,有许多学说,大家自由争论,现在我们也需要这个。他指出:在《中华人民共和国宪法》范围之内,各种学术思想,正确的、错误的,让他们去说,不去干涉他们。

——王能宪《中国共产党的先进文化观与中国先进文化建设》

材料二 1965年11月10日,经过毛泽东审定批准,上海《文汇报》发表了经江青秘密策划、授意姚文元写的《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》 的文章,并让全国各报刊转载。……文章发表后,立即遭到了历史学界、文艺界及其他各界的强烈反对,纷纷指责姚文元的文章,对吴晗的批判是“欲加之罪,何患无辞”。……12月21日,毛泽东同陈伯达等谈话时却说,姚文元的文章“很好,缺点是没击中要害。《海瑞罢官》的要害问题是‘罢官’,嘉靖皇帝罢了海瑞的官,1959年我们罢了彭德怀的官。彭德怀也是‘海瑞’”。这样把《海瑞罢官》同彭德怀的问题联系起来,使它直接具有政治性质了。

——摘编自《中国共产党历史讲义》

材料三 1979年《历史研究》连续发表了对洋务运动的评价文章若干篇,反响强烈,在当时全国范围内掀起了一场关于洋务运动的大讨论。论证分为甲、乙两方。以姜铎为代表的甲方坚持洋务运动存在积极和消极、进步与反动的两点论;以李时岳为代表的乙方则“高高举起洋务运动全面进步论的大旗,把洋务运动和戊戌变法、辛亥革命并列,称之为旧民主主义革命时代的三大进步运动”。在改革开放、经济建设的大潮下,这次新的论争,乙方占据了明显的优势。全国关于“洋务运动”的学术会议越来越多。

——摘编自《看历史》(2010年11月刊)

请回答:

(1)材料一反映的中心问题是什么?“双百”方针的具体含义是什么?

(2)分析材料二给文艺事业带来的危害。

(3)材料三中对洋务运动的评价出现了什么新变化?出现这些变化的原因是什么?

(4)结合上述材料,谈谈我们应如何坚持“双百”方针。

29.科技发展创新是一个民族不断走向富强的重要标志。2008年9月25日21时10分,载着翟志刚、刘伯明、景海鹏3位航天员的神舟七号飞船在中国酒泉卫星发射中心发射升空。从神舟五号到神舟七号,5年3次起飞的神舟飞船,引领着中华民族一步步把梦想变成现实。阅读下列材料:

材料一 “要有原子弹,在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西。”

——毛泽东1956年《论十大关系》

材料二 经济体制,科技体制,这两个方面的改革都是为了解放生产力。新的经济体制,应该是有利于科技进步的体制。新的科技体制,应该是有利于经济发展的体制。

——邓小平1978年《在全国科技工作会议上的讲话》

材料三 江泽民指出:“‘二战’后,以电子信息、生物技术和新材料为支柱的一系列高新技术取得重大突破和飞速发展,极大地改变了世界的面貌和人类的生活。科学技术日益渗透于经济发展和社会生活的各个领域,成为推动生产力发展的活跃因素。并且国际间的竞争,说到底是综合国力的竞争,关键是科学技术的竞争。”“科技的发展,知识的创新,越来越决定着一个国家,一个民族的发展进程。” ——江泽民

请回答:

(1)据材料一指出20世纪50~70年代,我国高科技发展的战略重点是什么?为什么确定这样的战略重点?

(2)据材料二指出20世纪80年代以来,我国高科技发展的方向作了怎样的调整?为什么作出这样的调整?

(3)上世纪九十年代以来,世界经济的发展有何新特点?为此,党和政府作出了怎样的战略决策?新世纪,我国在高科技领域取得的骄人成绩是什么?

30.通过发明创造,人类不断地实现跨越,跨越了海洋,跨越了天空……阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 指南针的发明导致……因而使全世界,而不再是欧洲成为历史的舞台。

——卡特《中国印刷术的发明和它的西传》

材料二 1903年美国人莱特兄弟自制载人动力飞机试飞成功,轰动了全世界。冯如誓言:“吾闻军用利器,莫飞机若,誓必身为之倡,成一绝艺以归飨祖国,苟无成,毋宁死!”经过在美国10多年的实践和学习,冯如成为一名出色的机械师和发明家,1912年8月25日,广州燕塘人头攒动,天气晴朗,冯如驾驶中国人本土制造的第一架飞机凌空而上,在天空中操纵自如,地面掌声不绝于耳。 ——《中国航空报》2012年8月28日《苟无成 毋宁死:

中国航空之父冯如殉国一百周年》

材料三 1981年初,经过十年的研制开发,美国第一架航天飞机——“哥伦比亚”号终于建造成功。它是人类历史上第一架用于在太空和地面之间往返运送宇航员和设备的航天飞机。1988年11月15日,苏联于莫斯科时间6时在拜科努尔发射场使用“能源”号大型通用运载火箭把航天飞机“暴风雪”号送入太空。这是苏联经过多年研制、试验后首次发射的大型实用型航天飞机。 ——百度·百科·航天飞机

材料四 中国的第一艘航空母舰“辽宁”号2012年9月25日正式入列海军。“辽宁”号的启用使中国成为世界上第十个拥有现役航母的国家,也是最后一个拥有航母的联合国安理会常任理事国。众所周知,“辽宁”号是从前苏联未完工的“瓦良格”号航母改装而来的。

(1)材料一中指南针发明于什么时候?简要说明它的发明与“使全世界,而不再是欧洲成为历史的舞台”之间的历史关联。

(2)材料二中冯如发明制造飞机的历史背景是什么?

(3)材料三中美苏两国争相研制航天飞机的时代背景是什么?给世界局势带来了什么影响?

(4)材料四中中国拥有航空母舰的事实在20世纪五六十年代是不可想象的,为什么?“辽宁”号入列中国海军的历史原因有哪些?

答案解析

1-5:CDBBB 6-10:ACACD 11-15:CCDCA 16-20:ACADA 21-25:CABDC

26.【答案】(1)综合性院校(或者著名大学)中理工科教授人数急剧下降;取消私立大学;偏重工科,严重削弱法学、社会学、政治学等人文社会学科;照搬苏联模式或者全盘苏化等。

(2)政治上,人民政府接管了各级各类学校,从列强手中收回了教育事业的自主权;经济上,国民经济恢复任务完成,社会主义工业化建设和计划经济体制即将展开,需要大量工业建设人才;思想上,马克思主义和毛泽东思想成为统治思想;外交上,实行“一边倒”方针。

(3)培养了大批专门人才,为我国的工业化建设和科学技术发展奠定了基础;严重削弱了人文社会学科和综合性大学;大学由“通才教育”变为“专才教育”,人才培养过于专门狭窄,阻断了培养大师级人才的可能性。

27.【答案】(1)重点:发展“两弹一星”。原因:当时中美处于敌对状态,中苏关系也在20世纪60年代破裂,美苏敌视中国,严重威胁我国安全。发展“两弹一星”是为了打破美苏对核技术和空间技术的垄断,加强国防建设,维护国家安全。

(2)方向调整:加快科技成果的商品化,推动科技与经济的结合,发挥科技对生产力发展的推动作用。原因:从国内看,工作重心转向经济建设,改革开放不断深入,科技现代化成为首要任务;从国际看,和平与发展成为时代主题,美、中、苏关系缓和,以经济和科技为基础的综合国力的竞争激烈。

(3)新特点:高科技发展迅速,知识经济兴起,科技对经济发展的促进作用日益明显,全球化进程加快。战略决策:“科教兴国”。成绩:“神舟5号”载人飞船发射成功。

28.【答案】(1)提出必须实行“双百”方针。提倡在文学艺术、科学研究领域,有独立思考和辩论的自由,有创作和批评的自由,有发表意见和保留意见的自由。

(2)伤害了许多知识分子,妨碍了社会主义文化的正常发展。

(3)对洋务运动的评价呈现多元化。改革开放后重新提倡“双百”方针;以经济建设为中心的经济环境改变了对洋务运动的评价。

(4)正确处理科学、文艺工作和政治的关系以及和人民生活的关系,正确处理继承传统与不断革新的关系。

29.【答案】(1)重点发展“两弹一星”,加快国防科技的发展方针。

原因:当时中美处于敌对状态,中苏关系也在60年代初破裂,美苏敌视中国,严重威胁我国安全。发展“两弹一星”是为了打破美苏的核垄断,加强国防,维护国家安全。

(2)调整:加快科技成果的商品化,推动科技与经济的结合,发挥科技对生产力发展的推动作用。

原因:国内,工作重心转向经济建设,改革开放不断深入,科技现代化成为首要任务;国际上,和平与发展成为时代主题,美、中、苏关系缓和;以经济和科技为基础的综合国力竞争激烈。

(3)新特点:高科技发展迅速,知识经济兴起,科技对经济发展的促进作用日益明显,全球化进程加快。战略:科教兴国。成绩:“神舟五号”载人飞船发射成功。

30.【答案】(1)北宋。关联:指南针发明后西传到欧洲,推动了新航路的开辟(地理大发现);伴随着西欧的殖民扩张和掠夺,世界市场逐渐形成;世界由分散、隔绝、孤立日益走向为一个统一的整体。

(2)背景:中国内忧外患;第二次工业革命兴起;莱特兄弟的示范引领;冯如“航空救国”的意愿;内燃机的发明。

(3)背景:冷战时期,美苏争霸(美苏两极对峙);美国推出星球大战计划;第三次科技革命的推动。

影响:一方面加剧军备竞赛,导致世界局势紧张;另一方面拖垮了苏联,导致苏联解体,两极格局瓦解,多极化趋势加强。

(4)原因:新中国工业科技落后;中国实行“一边倒”的外交方针,遭到西方国家孤立、封锁;中苏关系走向恶化;近海防御战略思想的局限。

历史原因:实行改革开放,中国综合实力增强;科教兴国战略实施;“863”计划实施;高等教育迅速发展;中国海军(国防)现代化和维护国家主权、安全和发展利益的需要;苏联解体,国际局势缓和。

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 “百家争鸣”和儒家思想的形成

- 第2课 “罢黜百家 独尊儒术”

- 第3课 宋明理学

- 第4课 明清之际活跃的儒家思想

- 第二单元 西方人文精神的起源及其发展

- 第5课 西方人文主义思想的起源

- 第6课 文艺复兴和宗教改革

- 第7课 启蒙运动

- 第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

- 第8课 古代中国的发明和发现

- 第9课 辉煌灿烂的文学

- 第10课 充满魅力的书画和戏曲艺术

- 第四单元 近代以来世界的科学发展历程

- 第11课 物理学的重大进展

- 第12课 探索生命起源之谜

- 第13课 从蒸汽机到互联网

- 第五单元 近代中国的思想解放潮流

- 第14课 从“师夷长技”到维新变法

- 第15课 三民主义的形成和发展

- 第16课 新文化运动与马克思主义的传播

- 第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 第17课 毛泽东思想

- 第18课 中国特色社会主义理论体系的形成与发展

- 第七单元 现代中国的科技、教育与文学艺术

- 第19课 中华人民共和国成立以来的重大科技成就

- 第20课 “百花齐放”“百家争鸣”

- 第21课 现代中国教育的发展

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 文学的繁荣

- 第23课 美术的辉煌

- 第24课 音乐与影视艺术