琵琶行并序

图片预览

文档简介

课件24张PPT。琵琶行(并序)作者:白居易

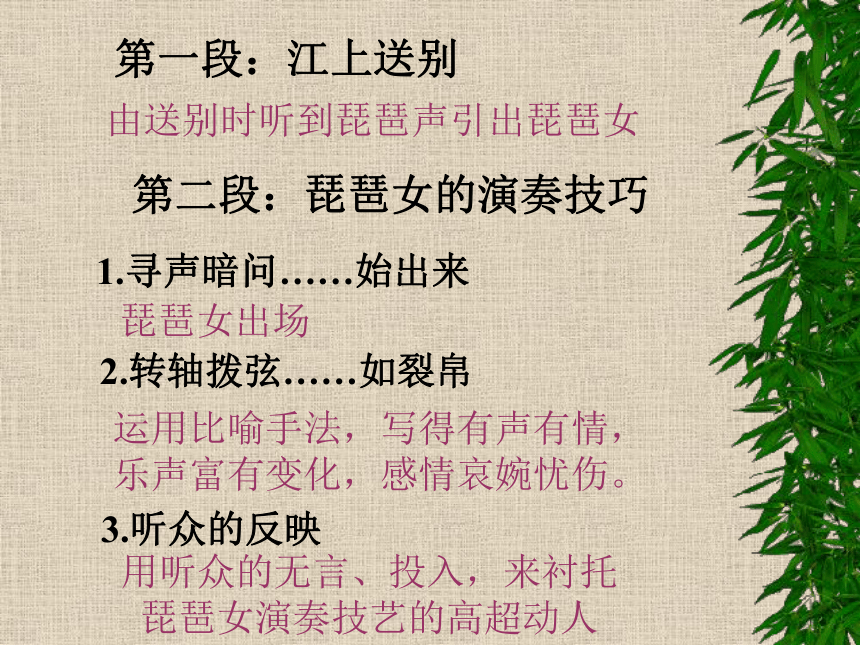

南靖一中 吴淑芳白居易白居易(公元772—846年),字乐天,晚年号香山居士。祖籍太原,后迁居下邽(现在陕西省渭南县。“邽”,读guī规)。小时候聪颖过人,五六岁即学作诗,九岁便懂音韵。由于“家贫多故”,十一、二岁便颠沛流离,接触了人民的苦难生活。29岁中进士,37岁时任拾遗,作谏官。他抱着“兼济天下为民请命”的理想多次上书。元和十年贬江州(今江西九江)司马,后移忠州(治所在现在四川省忠县)刺史。唐穆宗时,由中书舍人(掌制诰,即撰拟诏旨)出任杭州刺史、苏州刺史。晚年以太子宾客及太子少傅(都是辅导太子的官名)分司东都(现在河南省洛阳市,时为陪都)。唐武宗会昌二年(公元842年),以刑部尚书退休 白居易怀着儒家“达则兼济天下”的思想,在壮年时期,曾针对统治阶级奢侈腐朽、劳动人民痛苦不堪的社会现实,提出过改革政治的进步主张,特别是在任左拾遗时,不断上书言事,直言诤谏。在杭州刺史任内,筑堤捍湖,疏浚李泌六井,在苏州也政绩卓著,受到苏、杭两地百姓的一致好评,都认为他是一个一心为民的好官。 白居易是我国历史上伟大的现实主义诗人之一。他和好友元稹,共同倡导“新乐府”运动。他主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,强调继承《诗经》的优良传统和杜甫的创作精神,创作了大量优秀的新乐府诗。作品有《白香山集》七十一卷,《白氏长庆集》五十卷。课文配乐朗读南靖二中巨骄工作室制作第一段:江上送别由送别时听到琵琶声引出琵琶女第二段:琵琶女的演奏技巧1.寻声暗问……始出来琵琶女出场2.转轴拨弦……如裂帛运用比喻手法,写得有声有情,乐声富有变化,感情哀婉忧伤。3.听众的反映用听众的无言、投入,来衬托琵琶女演奏技艺的高超动人 第三段:江中听诉苦身世第三段:江中听诉苦身世 沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容。

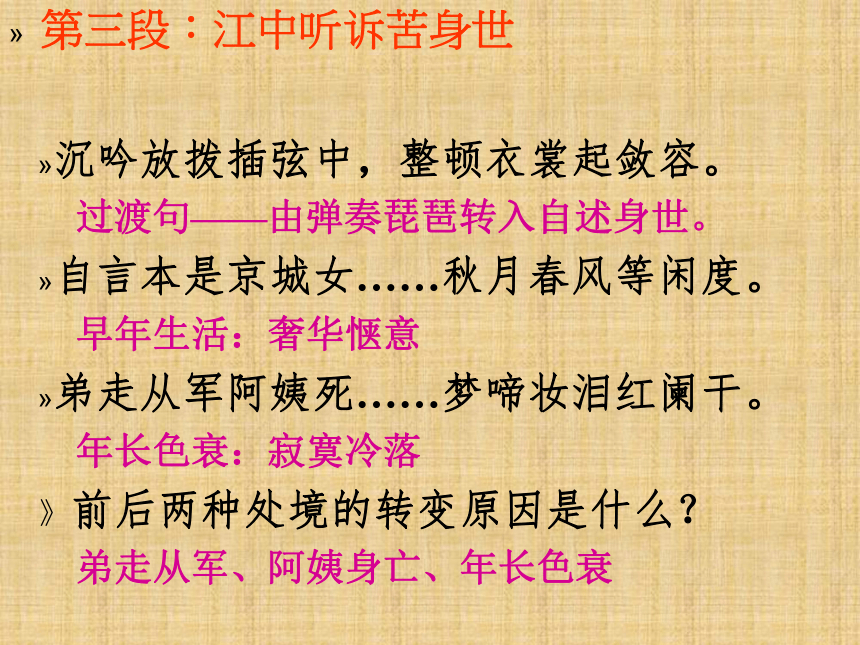

过渡句——由弹奏琵琶转入自述身世。

自言本是京城女……秋月春风等闲度。

早年生活:奢华惬意

弟走从军阿姨死……梦啼妆泪红阑干。

年长色衰:寂寞冷落

》前后两种处境的转变原因是什么?

弟走从军、阿姨身亡、年长色衰

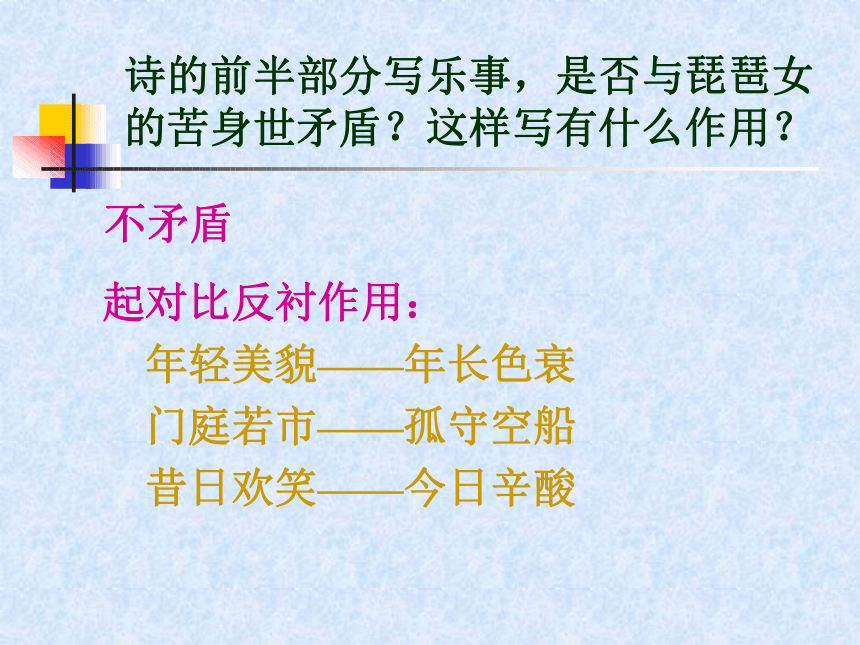

诗的前半部分写乐事,是否与琵琶女的苦身世矛盾?这样写有什么作用?起对比反衬作用:

年轻美貌——年长色衰

门庭若市——孤守空船

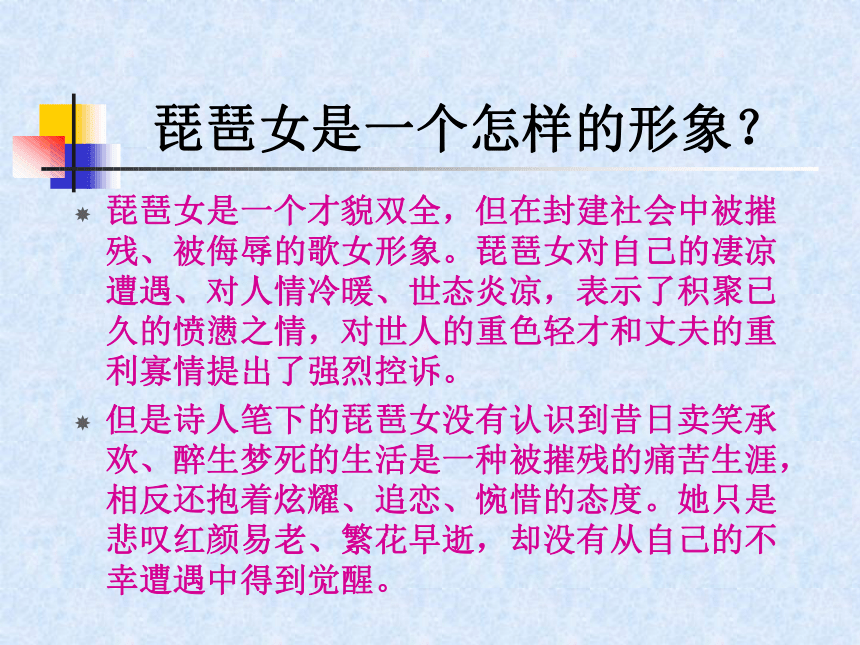

昔日欢笑——今日辛酸 不矛盾琵琶女是一个怎样的形象?琵琶女是一个才貌双全,但在封建社会中被摧残、被侮辱的歌女形象。琵琶女对自己的凄凉遭遇、对人情冷暖、世态炎凉,表示了积聚已久的愤懑之情,对世人的重色轻才和丈夫的重利寡情提出了强烈控诉。

但是诗人笔下的琵琶女没有认识到昔日卖笑承欢、醉生梦死的生活是一种被摧残的痛苦生涯,相反还抱着炫耀、追恋、惋惜的态度。她只是悲叹红颜易老、繁花早逝,却没有从自己的不幸遭遇中得到觉醒。 第四段:同病相怜感慨多我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。

过渡句——承上(第二、第三段);启下(第五段)

表达了对琵琶女不幸遭遇的深切同情。

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!

是全文的主题句。作者与琵琶女的共同之处

我从去岁辞帝京……呕哑嘲哳难为听。

表现诗人谪居江州后的凄凉生活和郁闷心情。

今夜闻君琵琶语……为君翻作《琵琶行》

邀请琵琶女再次演奏琵琶。“同是天涯沦落人”,作者与琵琶女的相似之处有哪些?一个“本是京城女”,一个“去年辞帝京”,都是从京都长安来到遥远偏僻的江州。

一个是名满京都的名艺人,一个是才华横溢的大诗人,都是出类拔萃的人才。

一个因年长色衰而嫁商人,一个因直言敢谏而遭贬谪,都有由荣至衰的不幸遭遇,都同样怀着满腹的“幽愁暗恨”,过着冷落凄凉的寂寞生活。 白居易与琵琶女之比较1。同被遗弃:

2。同在异乡:

3。同处孤独:

4。同望明月:

5。同忆故乡:

6。同流眼泪: 门前冷落鞍马稀 谪居卧病浔阳城

去来江口守空船 谪居卧病浔阳城

去来江口守空船 往往取酒还独倾

绕船月明江水寒 别时茫茫江浸月

自言本是京城女 我从去年辞帝京

梦啼状泪红阑干 江州司马青衫湿 第五段:重闻琵琶青衫湿感我此言良久立,却坐促弦弦转急。

写琵琶女对诗人自述的反应,包含了非常复杂的感情:有对诗人不幸遭遇的同情;也有得到诗人同情和尊重的知遇之感。所以满腔激情通过琵琶声自然流露。

凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。

“皆掩泣”比“悄无言”程度更深,表现了他们对两个不幸者的深切同情。

座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

用设问句表现自己感伤程度之深,全诗在哀怨之声达到顶峰时突然收束,给读者留下充分的回味余地。琵琶行线索独自弹琵琶欣赏琵琶

演奏琵琶感叹世态自述身世同是天涯沦落人,相逢何必曾相识为君翻作琵琶曲却坐促弦弦转急满座重闻皆掩泣诗人琵琶女送客闻琵琶写作艺术1、层次分明,故事完整。这是一篇叙事诗,从作者江头送客闻琵琶声、寻声邀弹者相见写起,接着写琵琶女演奏、倾诉身世,最后写作者触发迁谪之感而收束全篇,层次分明,结构紧密。

2、叙事与抒情紧密结合。强烈的抒情气氛贯彻始终,诗歌所叙之事本身饱含感情成分,而景色的渲染,情节的描述,人物的自白,又都渗透着感情,使诗歌的故事性和抒情性融合无间。

3、刻画细致,语言生动。人物的举止神态,通过细节描写,把内心活动也细致入微地表现了出来。如诗中琵琶女自述身世的话,写得生动、形象、简洁。重点诗句典型人物“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”

典型乐声“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”

此句描写音乐的诗句堪称绝唱。诗人通过通俗新颖、生动恰切的比喻,不但能唤起人们的想象,而且使读者对乐声有了更为具体的感受,可谓形象鲜明,韵味无穷;且乐声的富于变化,使人觉得这位“平生不得志”的琵琶女仿佛在向人们倾诉着满腔的怨愤和哀愁。典型境界“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声”

“此时无声胜有声”,此句道出了“无声”与“有声”之间的辨证关系,道出了音乐上停顿的奇特功效。在特定的场合下,乐曲的暂时休止比连续不断的演奏更能触动人们的心弦,更易让人受到感染。创造出了曲止情续、余意无穷的艺术境界。“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”

用悄寂无声的环境来衬托演奏的效果,乐声已停,然而余音饶梁,经久不息,人们还久久沉醉在音乐创造的氛围中。“悄无言”的寂静,实则是充满了感情的时刻,听众的忘情和如痴如醉的神情,从侧面烘托出琵琶女技艺的高超绝妙。诗人所创造的这个画面,有着及其感人的艺术魅力。典型氛围典型感情“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”

这是千古传诵的名句。诗人和琵琶女虽然经历、地位不同,但都有着共同的不幸遭遇和艰难处境,生活都同样地飘零、凄凉、失意。诗人把对琵琶女的深挚同情、对自己被贬的满腔幽怨以及对冷酷现实的强烈不满完全融合在一起了。正因为这两句诗揭示出了一种带有普遍意义的典型情绪,所以能够在历史的长河中激起广泛的同情。练习:比较白居易的《夜闻歌者,时自京城谪浔阳宿于鄂州》与《琵琶行》

夜泊鹦鹉洲,秋江月澄澈。邻船有歌者,发调堪愁绝。歌罢继以泣,泣声通复咽。寻声见其人,有妇颜如雪。独倚帆樯立,娉婷十七八。夜泪似真珠,双双堕明月。借问谁家妇,歌泣何凄切?一问一沾襟,低眉终不说。

比较这二诗在思想内容和表现手法上的异同。内容上:都反映乐伎的悲惨命运,都寄于深切同情

不同点:《夜》诗只是客观地描绘没有具体交代歌女的身世《琵》诗中不仅写了身世而且也写了诗人自身的感受,反映社会现实

表现手法上:都有善用秋月渲染气氛基调都有凄凉

不同点:《夜》诗只概括地写出歌者的凄切,对歌女的外貌描却很细腻;琵诗详细描绘了音乐的演奏过程,琵琶女的外貌描是概括性的谈谈它与《琵琶行》在描写音乐及表达情感方面的异同点。

?王小玉便启朱唇,发皓齿,唱了几句书儿。声音初不甚大,只觉入耳有说不出来的妙境:五脏六腑里,像熨斗熨过,无一处不伏贴,三万六千个毛孔,像吃了人参果,无一个毛孔不畅快。唱了十数句之后,渐渐的越唱越高,忽然拔了一个尖儿,像一线钢丝抛入天际,不禁暗暗叫绝。那知他于那极高的地方,尚能回环转折;几啭之后,又高一层,接连有三四叠,节节高起。恍如由傲来峰西面,攀登泰山的景象:初看傲来峰削壁千仞( rèn),以为上与天通;及至翻到傲来峰顶,才见扇子崖更在傲来峰上;及至翻到扇子崖,又见南天门更在扇子崖上。愈翻愈险,愈险愈奇。

__ _那王小玉唱到极高的三四叠后,陡然一落,又极力聘其千回百折的精神,如一条飞蛇在黄山三十六峰半中腰里盘旋穿插,顷刻之间,周匝(zā)数遍。从此以后,愈唱愈低,愈低愈细,那声音渐渐的就听不见了。满园子的人都屏气凝神,不敢少动。约有两三分钟之久,仿佛有一点声音从地底下发出。这一出之后,忽又扬起,像放那东洋烟火,一个弹子上天,随化作千百道五色火光,纵横散乱。这一声飞起,即有无限声音俱来并发。那弹弦子的亦全用轮指,忽大忽小,同他那声音相和相合,有如花坞( wù)春晓,百鸟乱鸣。耳朵忙不过来,不晓得听那一声的为是。正在撩乱之际,忽听霍然一声,人弦俱寂。这时台下叫好之声,轰然雷动。一一《明湖居听书》

同:描写过程基本相同,起始舒缓流畅,发展起伏跌宕,间歇悄无声息,高潮激烈高亢,结局戛然而止。写声音都采用正面和侧面描写相结合的方法。都应用了比喻、摹声等修辞手法。

异:《琵》写音乐意不在写音乐而是写人,在慨叹琵琶女的身世凄凉抒发自己的不满;《明》只为了极力形容唱腔的美妙而无弦外之音。南靖一中吴淑芳再见欣赏琵琶小协奏曲 一一《琵琶行》

南靖一中 吴淑芳白居易白居易(公元772—846年),字乐天,晚年号香山居士。祖籍太原,后迁居下邽(现在陕西省渭南县。“邽”,读guī规)。小时候聪颖过人,五六岁即学作诗,九岁便懂音韵。由于“家贫多故”,十一、二岁便颠沛流离,接触了人民的苦难生活。29岁中进士,37岁时任拾遗,作谏官。他抱着“兼济天下为民请命”的理想多次上书。元和十年贬江州(今江西九江)司马,后移忠州(治所在现在四川省忠县)刺史。唐穆宗时,由中书舍人(掌制诰,即撰拟诏旨)出任杭州刺史、苏州刺史。晚年以太子宾客及太子少傅(都是辅导太子的官名)分司东都(现在河南省洛阳市,时为陪都)。唐武宗会昌二年(公元842年),以刑部尚书退休 白居易怀着儒家“达则兼济天下”的思想,在壮年时期,曾针对统治阶级奢侈腐朽、劳动人民痛苦不堪的社会现实,提出过改革政治的进步主张,特别是在任左拾遗时,不断上书言事,直言诤谏。在杭州刺史任内,筑堤捍湖,疏浚李泌六井,在苏州也政绩卓著,受到苏、杭两地百姓的一致好评,都认为他是一个一心为民的好官。 白居易是我国历史上伟大的现实主义诗人之一。他和好友元稹,共同倡导“新乐府”运动。他主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,强调继承《诗经》的优良传统和杜甫的创作精神,创作了大量优秀的新乐府诗。作品有《白香山集》七十一卷,《白氏长庆集》五十卷。课文配乐朗读南靖二中巨骄工作室制作第一段:江上送别由送别时听到琵琶声引出琵琶女第二段:琵琶女的演奏技巧1.寻声暗问……始出来琵琶女出场2.转轴拨弦……如裂帛运用比喻手法,写得有声有情,乐声富有变化,感情哀婉忧伤。3.听众的反映用听众的无言、投入,来衬托琵琶女演奏技艺的高超动人 第三段:江中听诉苦身世第三段:江中听诉苦身世 沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容。

过渡句——由弹奏琵琶转入自述身世。

自言本是京城女……秋月春风等闲度。

早年生活:奢华惬意

弟走从军阿姨死……梦啼妆泪红阑干。

年长色衰:寂寞冷落

》前后两种处境的转变原因是什么?

弟走从军、阿姨身亡、年长色衰

诗的前半部分写乐事,是否与琵琶女的苦身世矛盾?这样写有什么作用?起对比反衬作用:

年轻美貌——年长色衰

门庭若市——孤守空船

昔日欢笑——今日辛酸 不矛盾琵琶女是一个怎样的形象?琵琶女是一个才貌双全,但在封建社会中被摧残、被侮辱的歌女形象。琵琶女对自己的凄凉遭遇、对人情冷暖、世态炎凉,表示了积聚已久的愤懑之情,对世人的重色轻才和丈夫的重利寡情提出了强烈控诉。

但是诗人笔下的琵琶女没有认识到昔日卖笑承欢、醉生梦死的生活是一种被摧残的痛苦生涯,相反还抱着炫耀、追恋、惋惜的态度。她只是悲叹红颜易老、繁花早逝,却没有从自己的不幸遭遇中得到觉醒。 第四段:同病相怜感慨多我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。

过渡句——承上(第二、第三段);启下(第五段)

表达了对琵琶女不幸遭遇的深切同情。

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!

是全文的主题句。作者与琵琶女的共同之处

我从去岁辞帝京……呕哑嘲哳难为听。

表现诗人谪居江州后的凄凉生活和郁闷心情。

今夜闻君琵琶语……为君翻作《琵琶行》

邀请琵琶女再次演奏琵琶。“同是天涯沦落人”,作者与琵琶女的相似之处有哪些?一个“本是京城女”,一个“去年辞帝京”,都是从京都长安来到遥远偏僻的江州。

一个是名满京都的名艺人,一个是才华横溢的大诗人,都是出类拔萃的人才。

一个因年长色衰而嫁商人,一个因直言敢谏而遭贬谪,都有由荣至衰的不幸遭遇,都同样怀着满腹的“幽愁暗恨”,过着冷落凄凉的寂寞生活。 白居易与琵琶女之比较1。同被遗弃:

2。同在异乡:

3。同处孤独:

4。同望明月:

5。同忆故乡:

6。同流眼泪: 门前冷落鞍马稀 谪居卧病浔阳城

去来江口守空船 谪居卧病浔阳城

去来江口守空船 往往取酒还独倾

绕船月明江水寒 别时茫茫江浸月

自言本是京城女 我从去年辞帝京

梦啼状泪红阑干 江州司马青衫湿 第五段:重闻琵琶青衫湿感我此言良久立,却坐促弦弦转急。

写琵琶女对诗人自述的反应,包含了非常复杂的感情:有对诗人不幸遭遇的同情;也有得到诗人同情和尊重的知遇之感。所以满腔激情通过琵琶声自然流露。

凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。

“皆掩泣”比“悄无言”程度更深,表现了他们对两个不幸者的深切同情。

座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

用设问句表现自己感伤程度之深,全诗在哀怨之声达到顶峰时突然收束,给读者留下充分的回味余地。琵琶行线索独自弹琵琶欣赏琵琶

演奏琵琶感叹世态自述身世同是天涯沦落人,相逢何必曾相识为君翻作琵琶曲却坐促弦弦转急满座重闻皆掩泣诗人琵琶女送客闻琵琶写作艺术1、层次分明,故事完整。这是一篇叙事诗,从作者江头送客闻琵琶声、寻声邀弹者相见写起,接着写琵琶女演奏、倾诉身世,最后写作者触发迁谪之感而收束全篇,层次分明,结构紧密。

2、叙事与抒情紧密结合。强烈的抒情气氛贯彻始终,诗歌所叙之事本身饱含感情成分,而景色的渲染,情节的描述,人物的自白,又都渗透着感情,使诗歌的故事性和抒情性融合无间。

3、刻画细致,语言生动。人物的举止神态,通过细节描写,把内心活动也细致入微地表现了出来。如诗中琵琶女自述身世的话,写得生动、形象、简洁。重点诗句典型人物“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”

典型乐声“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”

此句描写音乐的诗句堪称绝唱。诗人通过通俗新颖、生动恰切的比喻,不但能唤起人们的想象,而且使读者对乐声有了更为具体的感受,可谓形象鲜明,韵味无穷;且乐声的富于变化,使人觉得这位“平生不得志”的琵琶女仿佛在向人们倾诉着满腔的怨愤和哀愁。典型境界“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声”

“此时无声胜有声”,此句道出了“无声”与“有声”之间的辨证关系,道出了音乐上停顿的奇特功效。在特定的场合下,乐曲的暂时休止比连续不断的演奏更能触动人们的心弦,更易让人受到感染。创造出了曲止情续、余意无穷的艺术境界。“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”

用悄寂无声的环境来衬托演奏的效果,乐声已停,然而余音饶梁,经久不息,人们还久久沉醉在音乐创造的氛围中。“悄无言”的寂静,实则是充满了感情的时刻,听众的忘情和如痴如醉的神情,从侧面烘托出琵琶女技艺的高超绝妙。诗人所创造的这个画面,有着及其感人的艺术魅力。典型氛围典型感情“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”

这是千古传诵的名句。诗人和琵琶女虽然经历、地位不同,但都有着共同的不幸遭遇和艰难处境,生活都同样地飘零、凄凉、失意。诗人把对琵琶女的深挚同情、对自己被贬的满腔幽怨以及对冷酷现实的强烈不满完全融合在一起了。正因为这两句诗揭示出了一种带有普遍意义的典型情绪,所以能够在历史的长河中激起广泛的同情。练习:比较白居易的《夜闻歌者,时自京城谪浔阳宿于鄂州》与《琵琶行》

夜泊鹦鹉洲,秋江月澄澈。邻船有歌者,发调堪愁绝。歌罢继以泣,泣声通复咽。寻声见其人,有妇颜如雪。独倚帆樯立,娉婷十七八。夜泪似真珠,双双堕明月。借问谁家妇,歌泣何凄切?一问一沾襟,低眉终不说。

比较这二诗在思想内容和表现手法上的异同。内容上:都反映乐伎的悲惨命运,都寄于深切同情

不同点:《夜》诗只是客观地描绘没有具体交代歌女的身世《琵》诗中不仅写了身世而且也写了诗人自身的感受,反映社会现实

表现手法上:都有善用秋月渲染气氛基调都有凄凉

不同点:《夜》诗只概括地写出歌者的凄切,对歌女的外貌描却很细腻;琵诗详细描绘了音乐的演奏过程,琵琶女的外貌描是概括性的谈谈它与《琵琶行》在描写音乐及表达情感方面的异同点。

?王小玉便启朱唇,发皓齿,唱了几句书儿。声音初不甚大,只觉入耳有说不出来的妙境:五脏六腑里,像熨斗熨过,无一处不伏贴,三万六千个毛孔,像吃了人参果,无一个毛孔不畅快。唱了十数句之后,渐渐的越唱越高,忽然拔了一个尖儿,像一线钢丝抛入天际,不禁暗暗叫绝。那知他于那极高的地方,尚能回环转折;几啭之后,又高一层,接连有三四叠,节节高起。恍如由傲来峰西面,攀登泰山的景象:初看傲来峰削壁千仞( rèn),以为上与天通;及至翻到傲来峰顶,才见扇子崖更在傲来峰上;及至翻到扇子崖,又见南天门更在扇子崖上。愈翻愈险,愈险愈奇。

__ _那王小玉唱到极高的三四叠后,陡然一落,又极力聘其千回百折的精神,如一条飞蛇在黄山三十六峰半中腰里盘旋穿插,顷刻之间,周匝(zā)数遍。从此以后,愈唱愈低,愈低愈细,那声音渐渐的就听不见了。满园子的人都屏气凝神,不敢少动。约有两三分钟之久,仿佛有一点声音从地底下发出。这一出之后,忽又扬起,像放那东洋烟火,一个弹子上天,随化作千百道五色火光,纵横散乱。这一声飞起,即有无限声音俱来并发。那弹弦子的亦全用轮指,忽大忽小,同他那声音相和相合,有如花坞( wù)春晓,百鸟乱鸣。耳朵忙不过来,不晓得听那一声的为是。正在撩乱之际,忽听霍然一声,人弦俱寂。这时台下叫好之声,轰然雷动。一一《明湖居听书》

同:描写过程基本相同,起始舒缓流畅,发展起伏跌宕,间歇悄无声息,高潮激烈高亢,结局戛然而止。写声音都采用正面和侧面描写相结合的方法。都应用了比喻、摹声等修辞手法。

异:《琵》写音乐意不在写音乐而是写人,在慨叹琵琶女的身世凄凉抒发自己的不满;《明》只为了极力形容唱腔的美妙而无弦外之音。南靖一中吴淑芳再见欣赏琵琶小协奏曲 一一《琵琶行》