溶解度(2课时)

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

课题2 溶解度(第1课时)

六合区八百桥镇初级中学 林家平

【教材分析】

本课题是以物质的溶解限度为核心展开的,学生虽然对于一般物质溶解后形成溶液的现象比较熟悉,但是对从定量的角度去认识物质的溶解性以及溶液的种种状态却很少思考。因此本节课主要从定量的角度介绍物质在水中溶解的限度,以学生亲身参与的两个“活动与探究”和几个讨论为线索组织教学过程。在做活动探究一时,为了帮助学生理解判断物质的溶解是否有限度,必须确定“一定量溶剂”和“一定温度”这两个条件,当这两个条件不变时,多数物质的溶解就有一定的限度。了解了这两点,学生就比较容易理解,当物质溶解达到它的限度时,这种特殊的状态就是饱和状态,该溶液就是饱和溶液。同时结合海水晒盐的实际运用,来告诉学生如果条件改变,不饱和溶液就有可能变成饱和溶液了,反之,饱和溶液也就有可能变成不饱和溶液,可以加深对溶解现象的理解。

【教学目标】

1.知识与技能

了解饱和溶液的涵义。

2.过程与方法:

运用科学探究的方法理解饱和溶液与不饱和溶液的涵义,并通过实验探究了解“饱和”与“不饱和”的相对性。

3.情感态度与价值观

通过实验探究了解“饱和”与“不饱和”的相对性,进行辨证唯物主义教育

【教学重点】建立饱和溶液的概念

【教学难点】溶液饱和与不饱和以及溶液浓与稀之间的关系

【教学方法】 实验法 讨论法 分析法 归纳法

【教学实录】

教 师 活 动 学 生 活 动 教 学 意 图

[设问]一杯水能溶解多少gNaCl呢?物质能不能无限制的溶解在一定量(比如说:100g)的水中呢? 根据日常生活经验,思考提出的问题。 用生活中的具体问题设问,把学生引入对溶液的定量分析,激发学生的求知欲。

[过渡]一定量的水中究竟能不能无限制的溶解物质呢?我们还是让事实来说话。[引导实验] P33:活动探究一操作向20mL水中加入5gNaCl搅拌再加入5gNaCl搅拌再加入5mL水搅拌再加入5mL水搅拌现象结论[继续进行以下实验]用KNO3代替NaCl再进行上述实验,仔细观察实验现象。操作现象结论加入5g KNO3搅拌再加入5g KNO3搅拌……加热再加入5g KNO3搅拌冷却同学们在实验过程中发现了什么?[分析]这个实验事实说明了什么?[小结]说明在一定量的溶剂里是无法无限度的溶解某种溶质的。而随着外界条件(温度、溶剂的量等)的改变,情况就会发生变化。[讲解]在一定温度下,在一定量的溶剂里加入某种溶质,当溶质不能继续溶解时,所得到的溶液叫做该种溶质的饱和溶液,反之,在一定温度下,在一定量的溶剂里加入某种溶质,当溶质还能继续溶解时,所得到的溶液叫做该种溶质的不饱和溶液。 学生分组实验在实验过程中仔细观察实验现象。交流发表观察所得:第一次的5g氯化钠都溶解了;第二次的5g氯化钠不能全部溶解;加入5mL水后氯化钠又溶解了部分,再加入5mL水后氯化钠就全部溶解了。观察交流用硝酸钾代替氯化钠后的现象。归纳总结两次实验得出的结论:物质无法在一定量的溶剂里无限制的溶解。但是若改变条件,可以使物质继续溶解。结合实验理解饱和溶液和不饱和溶液的概念。 运用实验的方法获取信息,并能用比较、归纳、概括的方法对获取的信息进行加工,这是学生必须要具备的一种能力。在探究实验中学生的动手能力得到了提高,学生的语言表达能力也得到了锻炼。在这过程中顺理成章的形成了饱和溶液的概念。

[引导分析]在这个实验中你还能得出什么结论?(从改变温度、改变溶剂的量引起溶解情况发生的改变上来分析。)[小结]“饱和”与“不饱和”是相对的,在一定条件下它们是可以相互转变的。只有在指明“一定量溶剂里”和“在一定温度下”,“饱和”和“不饱和”才有确定的意义。[小结]饱和溶液和不饱和溶液的相互转化: 加溶质、蒸发溶剂、降温不饱和溶液 饱和溶液 加溶剂、升温[媒体播放]海水晒盐的过程。 小组讨论交流发言形成共识。回忆刚做过的实验,理解饱和溶液与不饱和溶液相互转换的方法。观看、思考海水晒盐的原理。 练习从一个实验中概括出不同的结论来。并把所学的知识运用于解决实际问题,提高了学生的运用知识的能力,培养了学生学以致用的习惯。通过实际生活中的例子来说明化学就在我们身边,增加学生的学习兴趣

学完本课题,你知道了什么?你能用我们所学到的知识解决什么问题吗? 讨论、交流、发言得出溶液的饱和与不饱和和溶液的浓与稀之间的关系 要求每一个学生都能积极参与到讨论中去,这样有利于知识的脉络化、系统化。

课堂反馈练习 当堂练习,反馈所学知识的掌握情况。 通过练习,学生所学的知识得以运用,提高学生解决实际问题的能力。

附:课堂练习

1.要使一瓶接近饱和的溶液转变为饱和溶液,最可靠的方法是( )

A.升温 B.降温 C.加溶质 D.倒出一些溶液

2.从冰箱里取出含有蔗糖固体的溶液A,放置一段时间后,固体慢慢消失,形成溶液B。对于溶液A和B,一定处于饱和状态的是 ,其中,较浓的是 。

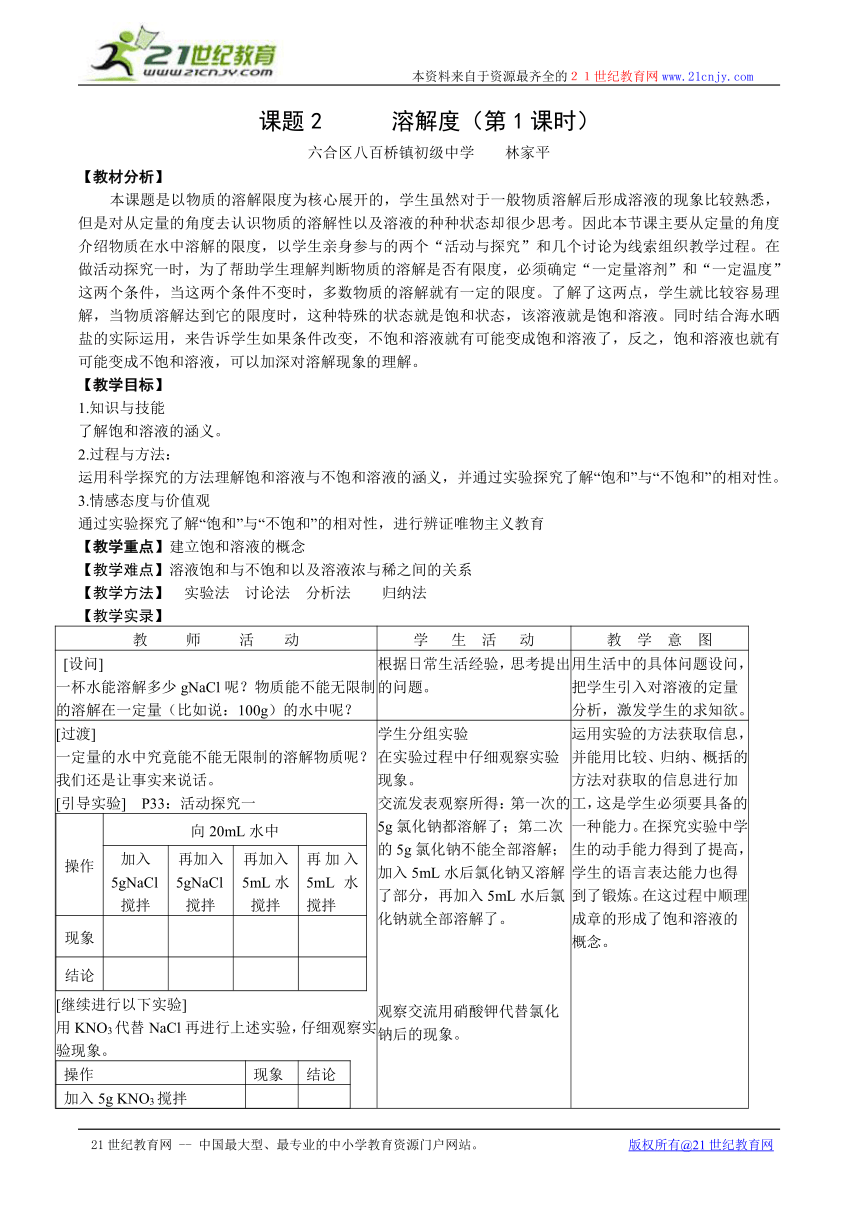

3.A、B、C、D四个烧杯分别盛有50g水,在相同的温度下,向四个烧杯中依次加入27g、9g、36g、18g的同种物质,充分溶解后的情况如图所示,经观察后回答下列问题:

___________中盛有的一定是不饱和溶液。

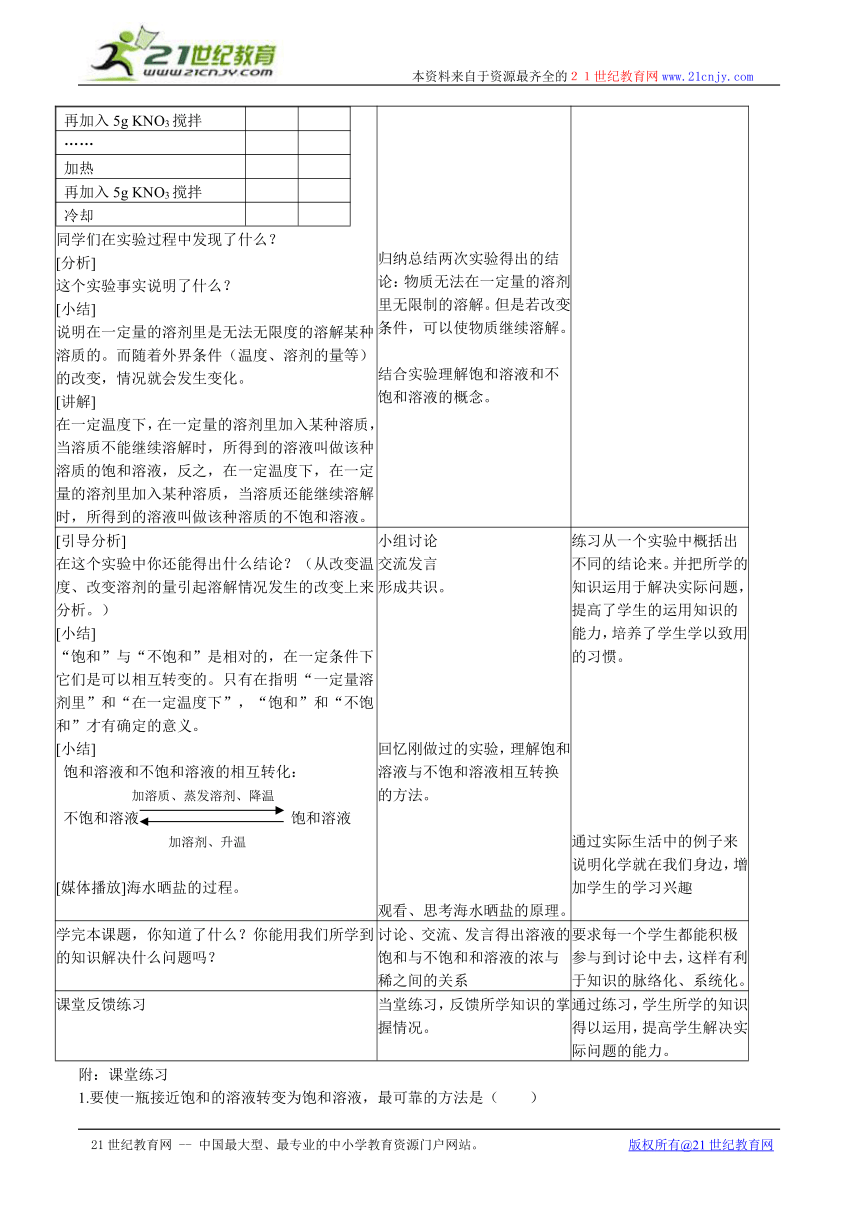

4.化学中有许多概念是对立的,又是统一的。右图反映了饱和溶液、不饱和溶液、浓溶液以及稀溶液的关系。

(1)从右图可以看出,饱和溶液与浓溶液、稀溶液的关系是_________________。

(2)现有一瓶接近饱和的氯化钠溶液,若要使它变为饱和溶液,一般采用的方法是________________或______________________。

课堂练习参考答案:1.C 2.A B 3.B

4.(1)对于不同溶质而言,饱和溶液不一定是浓溶液,不饱和溶液不一定是稀溶液;对于同种溶质而言,在同一温度下饱和溶液比不饱和溶液要浓。(2).加入氯化钠晶体 蒸发水份

【教学反思】学生虽然对于一般物质溶解后形成溶液的现象比较熟悉,但是,从定量的角度去认识物质的种种状态却很少思考,因而本课题关键在于做好活动探究一,让学生理解判断物质的溶解是否有限度,必须确定“一定量溶剂”和“一定温度”这两个条件,了解了这两点,学生就比较容易理解,当物质溶解达到它的限度时,这种特殊的状态就是饱和状态,该溶液就是饱和溶液。

【专家点评】本节课的教案设计有如下特点:

1.在教学设计上,突出了以学生发展为本的课程理念,能够依据课程标准和教材要求设定具体的多元的教学目标,能够把握学生的学。

2.在教学策略和探究活动的组织上,以学生学习为中心,通过学生的自主、合作探究和交流互动,很好的落实了教学目标,潜移默化中培养了学生的科学态度、创新精神和实践能力,注意培养学生的探究兴趣和求异求新求佳的能力。

3.该节课的学科内容适合于学生的发展水平,在教学实施上,能够充分摆正教师的角色定位,构建了民主、平等、和谐的师生关系,促进了学生非智力因素的发展。

4.在教学评价上,充分考虑了目标、过程、结果的和谐统一,是一节符合新课程理念的教案设计。

5.本节课的又一个亮点在于能够运用实验的方法获取信息,并能用比较、归纳、概括的方法对获取的信息进行加工,培养了学生的综合能力以及信息加工的能力。设计了饱和溶液与不饱和溶液之间相互转化的探究性实验,在探究性实验中学生的动手能力得到了提高,学生的语言表达能力也得到了锻炼,对学生创造能力的培养十分有益。

课题2 溶解度(第2课时)

六合区八百桥镇初级中学 林家平

【教材分析】

本课题是以物质的溶解度为核心展开的,主要从定量的角度介绍物质在水中溶解的限度。在建立溶解度的概念时,一定要运用比较的方法,比较在不同的温度下、不同的溶剂里,溶质溶解的情况,在比较的基础上得出溶解度的概念,其中学生对于温度对物质溶解度的影响有一定的生活经验,比较容易理解,但对于为什么要规定“在100 g溶剂里”,常常缺乏感性思考的依据,对此教师可以用一些形象的比喻来帮助学生思考。例如:用一杯水和一盆水分别来溶解糖和食盐,你能判断糖和食盐的溶解度哪个大吗?如果都用一杯水,你能判断吗?当学生理解应对溶剂的量做规定后,教师可以明确指出,固体物质的溶解度通常用100 g溶剂为依据,这是人为规定的。用学生所能接受的事实来比较,可以帮助学生对一些科学规定的意义加深理解。溶解度曲线的绘制是表示溶解度受温度的影响变化情况,简单介绍三种情况就可以了,可不必深究,但是可以让学生通过分组的形式自己学会绘制,达到巩固的目的,而气体的溶解度与日常生活有着非常丰富的联系,例如:烧开水、汽水的制作工艺、鱼池缺氧和增氧等。可鼓励学生把化学知识和日常生活中遇到的实际问题联系起来考虑并提出问题,相互交流,在交流中掌握和巩固知识,例如:炎热的夏天,鱼为什么常常会浮出水面?打开汽水瓶盖时,常常会有泡沫冲出来的原因是什么?等等。

【教学目标】

1.知识与技能

(1)了解溶解度的涵义,初步学会绘制和查阅溶解度曲线。

2.过程与方法:

运用科学探究的方法理解溶解度涵义。

3.情感态度与价值观

通过溶解度的学习,让学生关注与溶解度有关的日常现象,如:鱼池缺氧和增氧等,感受化学对改善生活和促进社会发展的积极作用。

【教学重点】建立溶解度的概念

【教学难点】溶解度概念的形成。

【教学方法】 实验法 讨论法 分析法 归纳法

【教学实录】

教 师 活 动 学 生 活 动 教 学 意 图

[讨论]P35:在上一节的活动与探究中,用的水都是20mL,其中溶解氯化钠和硝酸钾的质量是否相同?[分析讨论]由此可见,当要比较不同物质的溶解情况时,最好要注意什么?除此之外还要附加什么条件?[设问]用一杯水和一盆水分别来溶解糖和食盐,你能判断糖和食盐谁溶解的多吗?[小结]我们把在一定温度下,某固态物质在100g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量叫做溶解度。通常所说的溶解度是指物质在水中的溶解度。[讨论]20℃时,食盐的溶解度是36g。这句话如何理解?[分析]溶解度的四个要素:一定温度、一定量的溶剂,达到饱和状态,所溶解的质量。 学生讨论交流发言得出初步结论:室温下,水中溶解的二者的量差不多,但温度升高时,水中溶解的硝酸钾就多的多了。讨论分析:交流汇报:要在一定温度下,还要在一定量的溶剂里,才能比较不同物质的溶解情况。根据分析,理解概念。讨论分析:温度溶质溶剂溶液20℃36g100g136g理解四要素是缺一不可的。 运用讨论的方法,结合探究实验,形成共识。穿插分析比较,形成概念,理解概念。讨论、分析、比较的综合运用有利于提高学生对实验获取的信息进行加工的能力。

[阅读]P36:溶解度的相对大小。理解溶解度和溶解性的关系。P37:资料:为什么用银器皿盛放的食品不易腐败? 阅读教材,理解溶解性是用来粗略表示溶解情况的。理解绝对不溶的物质是没有的。 培养学生的阅读能力。让学生学会用辨证的观点看事物。

[讲解]我们用实验的方法可以测出物质在不同温度时的溶解度。[读表]P36:表9—1。[指导绘图]根据表9—1,绘制几种物质的溶解度曲线。[讨论][投影]绘制的溶解度曲线有什么特点?为什么:从绘制的溶解度曲线上查出上述几种物质在25℃和85℃时的溶解度。从溶解度的曲线中,你还能达到哪些信息?[小结]溶解度曲线所表示的意义。(另见书P37图9-12和9-13)溶解度曲线的意义:(1).溶解度的三种情况:A.陡升型曲线,如:KNO3。B.缓升型曲线,如:NaCl。C.下降型曲线,如:Ca(OH)2(2).交点的含义(3).曲线上的点的意义 理解表格中各数字的含义。根据数据绘制溶解度曲线:横坐标为温度,纵坐标为溶解度。结合自己所画的溶解度曲线,讨论、分析问题,并交流汇报。 通过亲手绘制溶解度曲线,更能清楚的理解溶解度曲线所蕴涵的意义,并知道亲身体验是一种重要的学习方法。

[过渡]前面我们所讲的都是固体物质的溶解度,那么气体物质的溶解度又有何特点呢?[讨论]P38:讨论。烧开水时,锅底有很多小气泡,为什么?这说明了什么?[小结]影响气体物质的溶解度的因素是:温度和压强。[讨论]如何增加养鱼池水中的含氧量?在冬天,南方和北方一样吗? 分组讨论。交流汇报。形成共识。理解影响气体溶解度的因素是什么。结合生活经验讨论分析,得出想法。 充分利用学生的已有的生活经验进行讨论,从生活走向化学,从常见的现象中提炼化学原理。然后从化学走向生活,运用所学知识解决实际生活中的问题,提高学生的知识运用能力。

学完本课题,你知道了什么?你能用我们所学到的知识解决什么问题吗? 讨论、交流、发言 要求每一个学生都能积极参与到讨论中去,这样有利于知识的脉络化、系统化。

课堂反馈练习 当堂练习,反馈所学知识的掌握情况。 通过练习,学生所学的知识得以运用,提高学生解决实际问题的能力。

附:课堂练习

1.下列因素中,固体物质的溶解度与其无关的是( )

A.溶质的性质 B.溶剂的性质 C.温度高低 D.溶液的质量

2.一定温度下某物质的溶解度为20 g,在该物质的饱和溶液中,溶质、溶剂、溶液的质量比为( )

A.1∶5∶6 B.1∶4∶5 C.20∶1∶21 D.5∶1∶6

3.右图为硝酸钾和氯化钠的溶解曲线度,根据该图回答下列问题.

(1)当温度在 (写温度范围)时,硝酸钾的溶解度大于氯化钠的溶解度.

(2)这两种物质中,溶解度受温度变化影响较大的是 .

(3)24℃时,氯化钠的溶解度是 .

4..溶解在水里的氧气和二氧化碳都能使金属生锈。因此,锅炉用水最好把这些气体从水中排除掉。下面是可以采用的两种方法:

(1).把锅炉用水放入密封的贮水箱内,然后从箱里抽出空气。

(2).把热的水蒸气通入锅炉用水。

为什么用这两种方法都能把水中的氧气和二氧化碳除掉?

。

课堂练习参考答案:1.D 2.A 3.(1)大于24℃ (2). 硝酸钾 (3).36g

4.气体的溶解度随温度的升高而减小,随压强的减小而减小

【教学反思】本课题以一个“活动与探究”以及两个讨论为线索组织教学,在建立溶解度概念时,一定要运用比较的方法,比较在不同的温度下,不同量的溶剂里,溶质的溶解情况。溶解度曲线的绘制是表示溶解度受温度影响的变化情况,简单介绍三种情况即可;气体的溶解度与日常生活有着丰富的联系,如:烧开水、汽水的配制等,鼓励学生把化学知识与日常生活中遇到的实际问题联系起来,让化学走进生活。

【专家点评】本节课教案设计的成功在于:

1.在教学设计上,突出了新课程理念,教学策略与探究的学科目标相一致,通过学生的自主探究和交流互动,很好的落实了教学目标,潜移默化中培养了学生的科学态度、创新精神和实践能力。

2.通过对溶解度概念的形成和实验数据的处理,培养了学生收集和处理数据的能力。

3.运用了讨论、比较、分析等多种方法,培养了学生对信息的加工和处理能力。

4.通过亲手绘制溶解度曲线,更能清楚的理解溶解度曲线所蕴涵的意义,并知道亲身体验是一种重要的学习方法。并能够充分利用学生的已有的生活经验进行讨论,从生活走向化学,从常见的现象中提炼化学原理。然后又从化学走向社会,运用所学知识解决实际生活中的问题,提高学生的知识运用能力。

5.在教学实施上,摆正了教师的角色定位,构建了民主、平等、和谐的师生关系,能够尊重学生的观点、问题和贡献,创设民主、平等和积极向上的氛围和课堂生态环境,促进了学生非智力因素的发展。

6.整节课的举例生活化,问题来源于生活实际,使得学生更加坚信化学就在我们身边,培养学生阅读教材,让学生学会用辨证的观点看事物是本节课的又一大亮点。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

课题2 溶解度(第1课时)

六合区八百桥镇初级中学 林家平

【教材分析】

本课题是以物质的溶解限度为核心展开的,学生虽然对于一般物质溶解后形成溶液的现象比较熟悉,但是对从定量的角度去认识物质的溶解性以及溶液的种种状态却很少思考。因此本节课主要从定量的角度介绍物质在水中溶解的限度,以学生亲身参与的两个“活动与探究”和几个讨论为线索组织教学过程。在做活动探究一时,为了帮助学生理解判断物质的溶解是否有限度,必须确定“一定量溶剂”和“一定温度”这两个条件,当这两个条件不变时,多数物质的溶解就有一定的限度。了解了这两点,学生就比较容易理解,当物质溶解达到它的限度时,这种特殊的状态就是饱和状态,该溶液就是饱和溶液。同时结合海水晒盐的实际运用,来告诉学生如果条件改变,不饱和溶液就有可能变成饱和溶液了,反之,饱和溶液也就有可能变成不饱和溶液,可以加深对溶解现象的理解。

【教学目标】

1.知识与技能

了解饱和溶液的涵义。

2.过程与方法:

运用科学探究的方法理解饱和溶液与不饱和溶液的涵义,并通过实验探究了解“饱和”与“不饱和”的相对性。

3.情感态度与价值观

通过实验探究了解“饱和”与“不饱和”的相对性,进行辨证唯物主义教育

【教学重点】建立饱和溶液的概念

【教学难点】溶液饱和与不饱和以及溶液浓与稀之间的关系

【教学方法】 实验法 讨论法 分析法 归纳法

【教学实录】

教 师 活 动 学 生 活 动 教 学 意 图

[设问]一杯水能溶解多少gNaCl呢?物质能不能无限制的溶解在一定量(比如说:100g)的水中呢? 根据日常生活经验,思考提出的问题。 用生活中的具体问题设问,把学生引入对溶液的定量分析,激发学生的求知欲。

[过渡]一定量的水中究竟能不能无限制的溶解物质呢?我们还是让事实来说话。[引导实验] P33:活动探究一操作向20mL水中加入5gNaCl搅拌再加入5gNaCl搅拌再加入5mL水搅拌再加入5mL水搅拌现象结论[继续进行以下实验]用KNO3代替NaCl再进行上述实验,仔细观察实验现象。操作现象结论加入5g KNO3搅拌再加入5g KNO3搅拌……加热再加入5g KNO3搅拌冷却同学们在实验过程中发现了什么?[分析]这个实验事实说明了什么?[小结]说明在一定量的溶剂里是无法无限度的溶解某种溶质的。而随着外界条件(温度、溶剂的量等)的改变,情况就会发生变化。[讲解]在一定温度下,在一定量的溶剂里加入某种溶质,当溶质不能继续溶解时,所得到的溶液叫做该种溶质的饱和溶液,反之,在一定温度下,在一定量的溶剂里加入某种溶质,当溶质还能继续溶解时,所得到的溶液叫做该种溶质的不饱和溶液。 学生分组实验在实验过程中仔细观察实验现象。交流发表观察所得:第一次的5g氯化钠都溶解了;第二次的5g氯化钠不能全部溶解;加入5mL水后氯化钠又溶解了部分,再加入5mL水后氯化钠就全部溶解了。观察交流用硝酸钾代替氯化钠后的现象。归纳总结两次实验得出的结论:物质无法在一定量的溶剂里无限制的溶解。但是若改变条件,可以使物质继续溶解。结合实验理解饱和溶液和不饱和溶液的概念。 运用实验的方法获取信息,并能用比较、归纳、概括的方法对获取的信息进行加工,这是学生必须要具备的一种能力。在探究实验中学生的动手能力得到了提高,学生的语言表达能力也得到了锻炼。在这过程中顺理成章的形成了饱和溶液的概念。

[引导分析]在这个实验中你还能得出什么结论?(从改变温度、改变溶剂的量引起溶解情况发生的改变上来分析。)[小结]“饱和”与“不饱和”是相对的,在一定条件下它们是可以相互转变的。只有在指明“一定量溶剂里”和“在一定温度下”,“饱和”和“不饱和”才有确定的意义。[小结]饱和溶液和不饱和溶液的相互转化: 加溶质、蒸发溶剂、降温不饱和溶液 饱和溶液 加溶剂、升温[媒体播放]海水晒盐的过程。 小组讨论交流发言形成共识。回忆刚做过的实验,理解饱和溶液与不饱和溶液相互转换的方法。观看、思考海水晒盐的原理。 练习从一个实验中概括出不同的结论来。并把所学的知识运用于解决实际问题,提高了学生的运用知识的能力,培养了学生学以致用的习惯。通过实际生活中的例子来说明化学就在我们身边,增加学生的学习兴趣

学完本课题,你知道了什么?你能用我们所学到的知识解决什么问题吗? 讨论、交流、发言得出溶液的饱和与不饱和和溶液的浓与稀之间的关系 要求每一个学生都能积极参与到讨论中去,这样有利于知识的脉络化、系统化。

课堂反馈练习 当堂练习,反馈所学知识的掌握情况。 通过练习,学生所学的知识得以运用,提高学生解决实际问题的能力。

附:课堂练习

1.要使一瓶接近饱和的溶液转变为饱和溶液,最可靠的方法是( )

A.升温 B.降温 C.加溶质 D.倒出一些溶液

2.从冰箱里取出含有蔗糖固体的溶液A,放置一段时间后,固体慢慢消失,形成溶液B。对于溶液A和B,一定处于饱和状态的是 ,其中,较浓的是 。

3.A、B、C、D四个烧杯分别盛有50g水,在相同的温度下,向四个烧杯中依次加入27g、9g、36g、18g的同种物质,充分溶解后的情况如图所示,经观察后回答下列问题:

___________中盛有的一定是不饱和溶液。

4.化学中有许多概念是对立的,又是统一的。右图反映了饱和溶液、不饱和溶液、浓溶液以及稀溶液的关系。

(1)从右图可以看出,饱和溶液与浓溶液、稀溶液的关系是_________________。

(2)现有一瓶接近饱和的氯化钠溶液,若要使它变为饱和溶液,一般采用的方法是________________或______________________。

课堂练习参考答案:1.C 2.A B 3.B

4.(1)对于不同溶质而言,饱和溶液不一定是浓溶液,不饱和溶液不一定是稀溶液;对于同种溶质而言,在同一温度下饱和溶液比不饱和溶液要浓。(2).加入氯化钠晶体 蒸发水份

【教学反思】学生虽然对于一般物质溶解后形成溶液的现象比较熟悉,但是,从定量的角度去认识物质的种种状态却很少思考,因而本课题关键在于做好活动探究一,让学生理解判断物质的溶解是否有限度,必须确定“一定量溶剂”和“一定温度”这两个条件,了解了这两点,学生就比较容易理解,当物质溶解达到它的限度时,这种特殊的状态就是饱和状态,该溶液就是饱和溶液。

【专家点评】本节课的教案设计有如下特点:

1.在教学设计上,突出了以学生发展为本的课程理念,能够依据课程标准和教材要求设定具体的多元的教学目标,能够把握学生的学。

2.在教学策略和探究活动的组织上,以学生学习为中心,通过学生的自主、合作探究和交流互动,很好的落实了教学目标,潜移默化中培养了学生的科学态度、创新精神和实践能力,注意培养学生的探究兴趣和求异求新求佳的能力。

3.该节课的学科内容适合于学生的发展水平,在教学实施上,能够充分摆正教师的角色定位,构建了民主、平等、和谐的师生关系,促进了学生非智力因素的发展。

4.在教学评价上,充分考虑了目标、过程、结果的和谐统一,是一节符合新课程理念的教案设计。

5.本节课的又一个亮点在于能够运用实验的方法获取信息,并能用比较、归纳、概括的方法对获取的信息进行加工,培养了学生的综合能力以及信息加工的能力。设计了饱和溶液与不饱和溶液之间相互转化的探究性实验,在探究性实验中学生的动手能力得到了提高,学生的语言表达能力也得到了锻炼,对学生创造能力的培养十分有益。

课题2 溶解度(第2课时)

六合区八百桥镇初级中学 林家平

【教材分析】

本课题是以物质的溶解度为核心展开的,主要从定量的角度介绍物质在水中溶解的限度。在建立溶解度的概念时,一定要运用比较的方法,比较在不同的温度下、不同的溶剂里,溶质溶解的情况,在比较的基础上得出溶解度的概念,其中学生对于温度对物质溶解度的影响有一定的生活经验,比较容易理解,但对于为什么要规定“在100 g溶剂里”,常常缺乏感性思考的依据,对此教师可以用一些形象的比喻来帮助学生思考。例如:用一杯水和一盆水分别来溶解糖和食盐,你能判断糖和食盐的溶解度哪个大吗?如果都用一杯水,你能判断吗?当学生理解应对溶剂的量做规定后,教师可以明确指出,固体物质的溶解度通常用100 g溶剂为依据,这是人为规定的。用学生所能接受的事实来比较,可以帮助学生对一些科学规定的意义加深理解。溶解度曲线的绘制是表示溶解度受温度的影响变化情况,简单介绍三种情况就可以了,可不必深究,但是可以让学生通过分组的形式自己学会绘制,达到巩固的目的,而气体的溶解度与日常生活有着非常丰富的联系,例如:烧开水、汽水的制作工艺、鱼池缺氧和增氧等。可鼓励学生把化学知识和日常生活中遇到的实际问题联系起来考虑并提出问题,相互交流,在交流中掌握和巩固知识,例如:炎热的夏天,鱼为什么常常会浮出水面?打开汽水瓶盖时,常常会有泡沫冲出来的原因是什么?等等。

【教学目标】

1.知识与技能

(1)了解溶解度的涵义,初步学会绘制和查阅溶解度曲线。

2.过程与方法:

运用科学探究的方法理解溶解度涵义。

3.情感态度与价值观

通过溶解度的学习,让学生关注与溶解度有关的日常现象,如:鱼池缺氧和增氧等,感受化学对改善生活和促进社会发展的积极作用。

【教学重点】建立溶解度的概念

【教学难点】溶解度概念的形成。

【教学方法】 实验法 讨论法 分析法 归纳法

【教学实录】

教 师 活 动 学 生 活 动 教 学 意 图

[讨论]P35:在上一节的活动与探究中,用的水都是20mL,其中溶解氯化钠和硝酸钾的质量是否相同?[分析讨论]由此可见,当要比较不同物质的溶解情况时,最好要注意什么?除此之外还要附加什么条件?[设问]用一杯水和一盆水分别来溶解糖和食盐,你能判断糖和食盐谁溶解的多吗?[小结]我们把在一定温度下,某固态物质在100g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量叫做溶解度。通常所说的溶解度是指物质在水中的溶解度。[讨论]20℃时,食盐的溶解度是36g。这句话如何理解?[分析]溶解度的四个要素:一定温度、一定量的溶剂,达到饱和状态,所溶解的质量。 学生讨论交流发言得出初步结论:室温下,水中溶解的二者的量差不多,但温度升高时,水中溶解的硝酸钾就多的多了。讨论分析:交流汇报:要在一定温度下,还要在一定量的溶剂里,才能比较不同物质的溶解情况。根据分析,理解概念。讨论分析:温度溶质溶剂溶液20℃36g100g136g理解四要素是缺一不可的。 运用讨论的方法,结合探究实验,形成共识。穿插分析比较,形成概念,理解概念。讨论、分析、比较的综合运用有利于提高学生对实验获取的信息进行加工的能力。

[阅读]P36:溶解度的相对大小。理解溶解度和溶解性的关系。P37:资料:为什么用银器皿盛放的食品不易腐败? 阅读教材,理解溶解性是用来粗略表示溶解情况的。理解绝对不溶的物质是没有的。 培养学生的阅读能力。让学生学会用辨证的观点看事物。

[讲解]我们用实验的方法可以测出物质在不同温度时的溶解度。[读表]P36:表9—1。[指导绘图]根据表9—1,绘制几种物质的溶解度曲线。[讨论][投影]绘制的溶解度曲线有什么特点?为什么:从绘制的溶解度曲线上查出上述几种物质在25℃和85℃时的溶解度。从溶解度的曲线中,你还能达到哪些信息?[小结]溶解度曲线所表示的意义。(另见书P37图9-12和9-13)溶解度曲线的意义:(1).溶解度的三种情况:A.陡升型曲线,如:KNO3。B.缓升型曲线,如:NaCl。C.下降型曲线,如:Ca(OH)2(2).交点的含义(3).曲线上的点的意义 理解表格中各数字的含义。根据数据绘制溶解度曲线:横坐标为温度,纵坐标为溶解度。结合自己所画的溶解度曲线,讨论、分析问题,并交流汇报。 通过亲手绘制溶解度曲线,更能清楚的理解溶解度曲线所蕴涵的意义,并知道亲身体验是一种重要的学习方法。

[过渡]前面我们所讲的都是固体物质的溶解度,那么气体物质的溶解度又有何特点呢?[讨论]P38:讨论。烧开水时,锅底有很多小气泡,为什么?这说明了什么?[小结]影响气体物质的溶解度的因素是:温度和压强。[讨论]如何增加养鱼池水中的含氧量?在冬天,南方和北方一样吗? 分组讨论。交流汇报。形成共识。理解影响气体溶解度的因素是什么。结合生活经验讨论分析,得出想法。 充分利用学生的已有的生活经验进行讨论,从生活走向化学,从常见的现象中提炼化学原理。然后从化学走向生活,运用所学知识解决实际生活中的问题,提高学生的知识运用能力。

学完本课题,你知道了什么?你能用我们所学到的知识解决什么问题吗? 讨论、交流、发言 要求每一个学生都能积极参与到讨论中去,这样有利于知识的脉络化、系统化。

课堂反馈练习 当堂练习,反馈所学知识的掌握情况。 通过练习,学生所学的知识得以运用,提高学生解决实际问题的能力。

附:课堂练习

1.下列因素中,固体物质的溶解度与其无关的是( )

A.溶质的性质 B.溶剂的性质 C.温度高低 D.溶液的质量

2.一定温度下某物质的溶解度为20 g,在该物质的饱和溶液中,溶质、溶剂、溶液的质量比为( )

A.1∶5∶6 B.1∶4∶5 C.20∶1∶21 D.5∶1∶6

3.右图为硝酸钾和氯化钠的溶解曲线度,根据该图回答下列问题.

(1)当温度在 (写温度范围)时,硝酸钾的溶解度大于氯化钠的溶解度.

(2)这两种物质中,溶解度受温度变化影响较大的是 .

(3)24℃时,氯化钠的溶解度是 .

4..溶解在水里的氧气和二氧化碳都能使金属生锈。因此,锅炉用水最好把这些气体从水中排除掉。下面是可以采用的两种方法:

(1).把锅炉用水放入密封的贮水箱内,然后从箱里抽出空气。

(2).把热的水蒸气通入锅炉用水。

为什么用这两种方法都能把水中的氧气和二氧化碳除掉?

。

课堂练习参考答案:1.D 2.A 3.(1)大于24℃ (2). 硝酸钾 (3).36g

4.气体的溶解度随温度的升高而减小,随压强的减小而减小

【教学反思】本课题以一个“活动与探究”以及两个讨论为线索组织教学,在建立溶解度概念时,一定要运用比较的方法,比较在不同的温度下,不同量的溶剂里,溶质的溶解情况。溶解度曲线的绘制是表示溶解度受温度影响的变化情况,简单介绍三种情况即可;气体的溶解度与日常生活有着丰富的联系,如:烧开水、汽水的配制等,鼓励学生把化学知识与日常生活中遇到的实际问题联系起来,让化学走进生活。

【专家点评】本节课教案设计的成功在于:

1.在教学设计上,突出了新课程理念,教学策略与探究的学科目标相一致,通过学生的自主探究和交流互动,很好的落实了教学目标,潜移默化中培养了学生的科学态度、创新精神和实践能力。

2.通过对溶解度概念的形成和实验数据的处理,培养了学生收集和处理数据的能力。

3.运用了讨论、比较、分析等多种方法,培养了学生对信息的加工和处理能力。

4.通过亲手绘制溶解度曲线,更能清楚的理解溶解度曲线所蕴涵的意义,并知道亲身体验是一种重要的学习方法。并能够充分利用学生的已有的生活经验进行讨论,从生活走向化学,从常见的现象中提炼化学原理。然后又从化学走向社会,运用所学知识解决实际生活中的问题,提高学生的知识运用能力。

5.在教学实施上,摆正了教师的角色定位,构建了民主、平等、和谐的师生关系,能够尊重学生的观点、问题和贡献,创设民主、平等和积极向上的氛围和课堂生态环境,促进了学生非智力因素的发展。

6.整节课的举例生活化,问题来源于生活实际,使得学生更加坚信化学就在我们身边,培养学生阅读教材,让学生学会用辨证的观点看事物是本节课的又一大亮点。

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录