初三化学新教材知识点内容-1

文档属性

| 名称 | 初三化学新教材知识点内容-1 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 22.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2008-10-15 10:15:00 | ||

图片预览

文档简介

初三化学新教材知识点

第一单元化学改变了世界

第一节奇妙的化学

知识点:1、天然材料与人造材料。

天然材料:自然界本来存在的。如木材、石头、棉花。

人造材料:自然界中本来没有的,经过化学变化制得的。如:塑料、玻璃、不锈钢化肥、轮胎、足球。 本质区别:是不是自然界中本来就存在的。

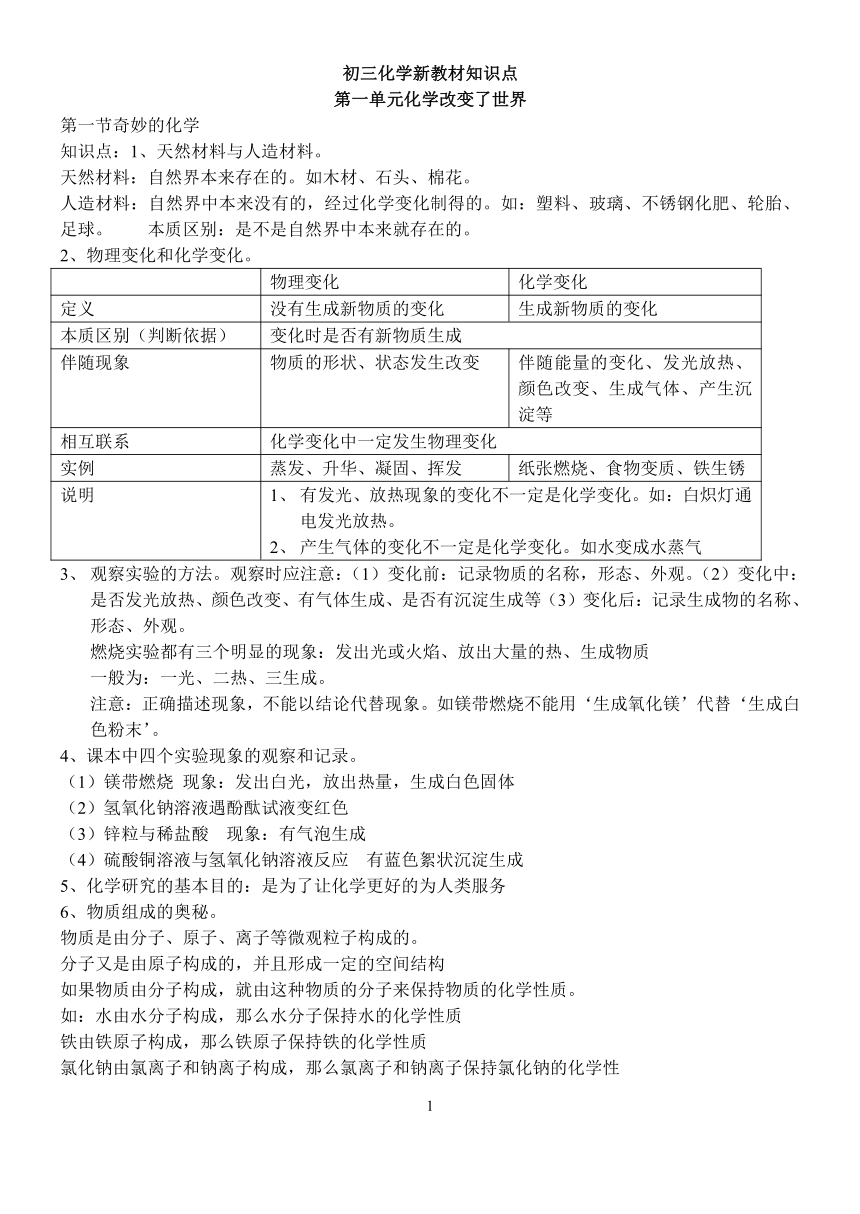

2、物理变化和化学变化。

物理变化 化学变化

定义 没有生成新物质的变化 生成新物质的变化

本质区别(判断依据) 变化时是否有新物质生成

伴随现象 物质的形状、状态发生改变 伴随能量的变化、发光放热、颜色改变、生成气体、产生沉淀等

相互联系 化学变化中一定发生物理变化

实例 蒸发、升华、凝固、挥发 纸张燃烧、食物变质、铁生锈

说明 有发光、放热现象的变化不一定是化学变化。如:白炽灯通电发光放热。产生气体的变化不一定是化学变化。如水变成水蒸气

1、 观察实验的方法。观察时应注意:(1)变化前:记录物质的名称,形态、外观。(2)变化中:是否发光放热、颜色改变、有气体生成、是否有沉淀生成等(3)变化后:记录生成物的名称、形态、外观。

燃烧实验都有三个明显的现象:发出光或火焰、放出大量的热、生成物质

一般为:一光、二热、三生成。

注意:正确描述现象,不能以结论代替现象。如镁带燃烧不能用‘生成氧化镁’代替‘生成白色粉末’。

4、课本中四个实验现象的观察和记录。

(1)镁带燃烧 现象:发出白光,放出热量,生成白色固体

(2)氢氧化钠溶液遇酚酞试液变红色

(3)锌粒与稀盐酸 现象:有气泡生成

(4)硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液反应 有蓝色絮状沉淀生成

5、化学研究的基本目的:是为了让化学更好的为人类服务

6、物质组成的奥秘。

物质是由分子、原子、离子等微观粒子构成的。

分子又是由原子构成的,并且形成一定的空间结构

如果物质由分子构成,就由这种物质的分子来保持物质的化学性质。

如:水由水分子构成,那么水分子保持水的化学性质

铁由铁原子构成,那么铁原子保持铁的化学性质

氯化钠由氯离子和钠离子构成,那么氯离子和钠离子保持氯化钠的化学性

元素是一类原子的总称。从宏观上看,物质是由元素组成的。

第二节化学之旅

知识点:1、化学探究活动的环节。

(1) 提出问题(2)猜想假设(大胆猜想,小心验证)(3)收集证据(包括设计实验、进行试验等)

(4) 获得结论(5)反思评价

2、金刚石、石墨和c60

相同:都是由碳元素组成的,都是由碳原子构成的,化学性质相同

不同:不是同一种物质,碳原子的排列方式不同,物理性质不同

金刚石、石墨之间的相互转化是化学变化

第三节走进化学实验室

知识点:1、常用仪器及使用方法。2、药品的取用和物质的加热。

3、过滤与蒸发。4、仪器的洗涤、装配和装置气密性的检查。

第二单元自然界中的水

第一节水分子的运动

知识点:1、水的三态变化 水蒸气、水、冰都是由水分子构成的。

水的三态变化中,水分子本身(大小、数目)不发生任何变化,是物理变化。

只是水蒸气、水、冰中,水分子的排列方式不同。

2、分子 分子是构成物质的一种粒子,许多物质由分子构成,如水、氧气、二氧化碳。

(1)分子的性质

a分子很小。看不见,摸不着,需要通过扫描设备显微镜等设备来观察

b 分子总在不停的运动。获得能量运动速度加快,物质的状态发生改变。

c分子间有间隔。气体分子间隔较大,而固体和液体之间间隔较小。所以,相同体积的水,全部变为气态时,体积增大;气体容易压缩;而液体、固体不易被压缩;10毫升酒精和10毫升水混合后体积小于20毫升,是因为分子间有间隔,水分子和酒精分子相互挤占了对方分子间的间隔。

(2)用分子的知识解释日常现象

水分子获得能量,运动速度加快,分子间的间隔增大,水由液态变成了气态;

失去能量,运动减慢,分子间的间隔减小,水由气态回到液态。

3、水的天然循环 水的天然循环是水的三态变化,水分子没有变成其它物质的分子,是物理变化。太阳提供能量,水分子运动速度加快,变为水蒸气,又释放(放出)能量,变为雨或雪。这个过程中能量始终在变化。

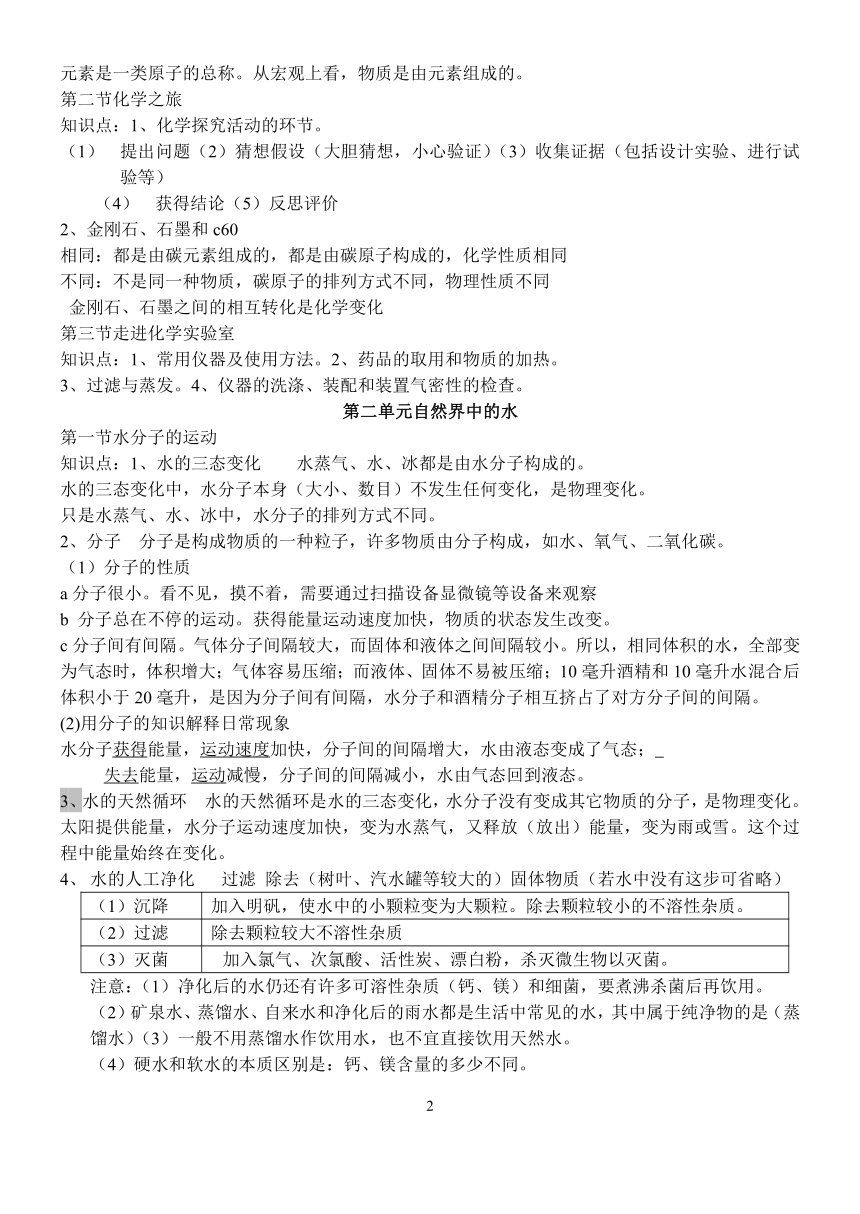

2、 水的人工净化 过滤 除去(树叶、汽水罐等较大的)固体物质(若水中没有这步可省略)

(1)沉降 加入明矾,使水中的小颗粒变为大颗粒。除去颗粒较小的不溶性杂质。

(2)过滤 除去颗粒较大不溶性杂质

(3)灭菌 加入氯气、次氯酸、活性炭、漂白粉,杀灭微生物以灭菌。

注意:(1)净化后的水仍还有许多可溶性杂质(钙、镁)和细菌,要煮沸杀菌后再饮用。

(2)矿泉水、蒸馏水、自来水和净化后的雨水都是生活中常见的水,其中属于纯净物的是(蒸馏水)(3)一般不用蒸馏水作饮用水,也不宜直接饮用天然水。

(4)硬水和软水的本质区别是:钙、镁含量的多少不同。

鉴别软水、硬水方法:加入肥皂水,泡沫多的是软水,起渣的是硬水。

降低水的硬度(由硬水转化成软水):煮沸或蒸馏

5、

常见混合物的分离方法 适用于

过滤 分离不溶性固体和液体

蒸发 分离可溶性固体和液体

蒸馏 分离液体和液体

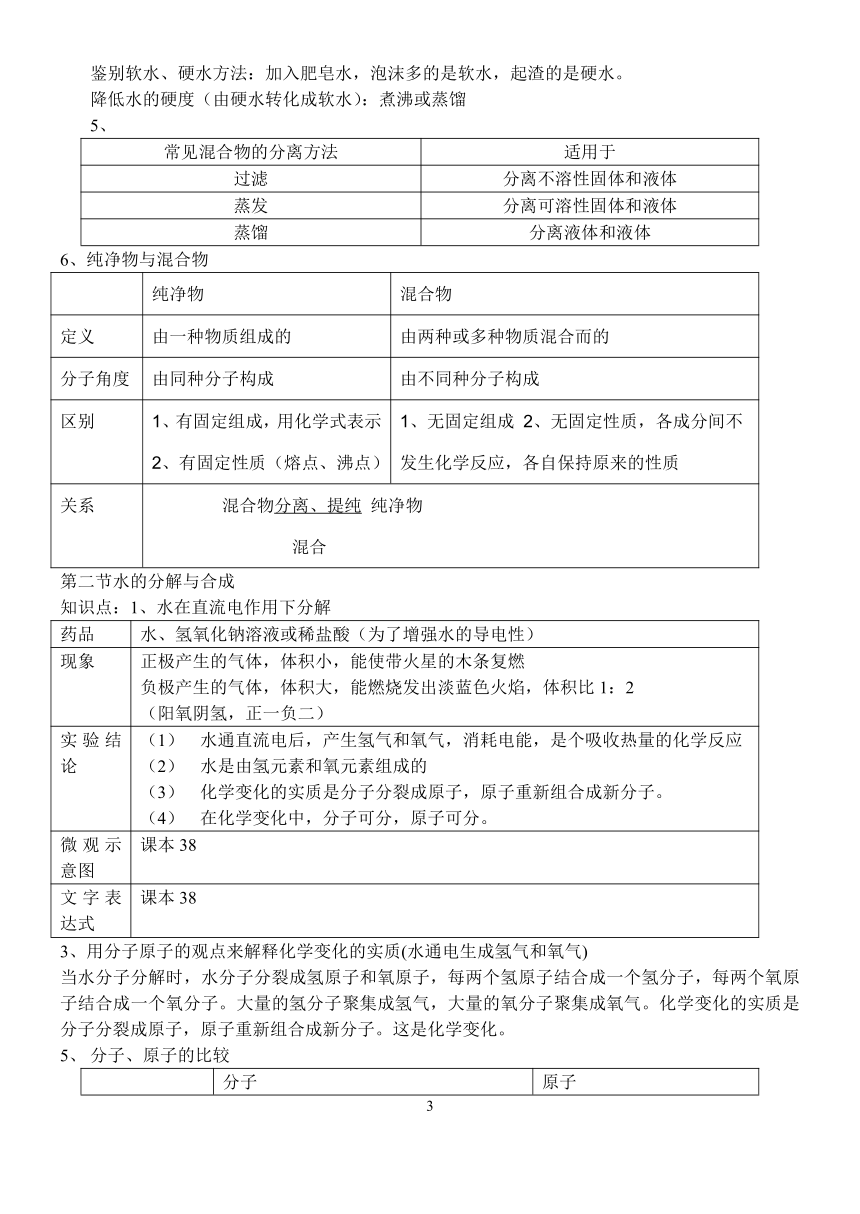

6、纯净物与混合物

纯净物 混合物

定义 由一种物质组成的 由两种或多种物质混合而的

分子角度 由同种分子构成 由不同种分子构成

区别 1、有固定组成,用化学式表示2、有固定性质(熔点、沸点) 1、无固定组成 2、无固定性质,各成分间不发生化学反应,各自保持原来的性质

关系 混合物分离、提纯 纯净物 混合

第二节水的分解与合成

知识点:1、水在直流电作用下分解

药品 水、氢氧化钠溶液或稀盐酸(为了增强水的导电性)

现象 正极产生的气体,体积小,能使带火星的木条复燃负极产生的气体,体积大,能燃烧发出淡蓝色火焰,体积比1:2(阳氧阴氢,正一负二)

实验结论 水通直流电后,产生氢气和氧气,消耗电能,是个吸收热量的化学反应水是由氢元素和氧元素组成的化学变化的实质是分子分裂成原子,原子重新组合成新分子。在化学变化中,分子可分,原子可分。

微观示意图 课本38

文字表达式 课本38

3、用分子原子的观点来解释化学变化的实质(水通电生成氢气和氧气)

当水分子分解时,水分子分裂成氢原子和氧原子,每两个氢原子结合成一个氢分子,每两个氧原子结合成一个氧分子。大量的氢分子聚集成氢气,大量的氧分子聚集成氧气。化学变化的实质是分子分裂成原子,原子重新组合成新分子。这是化学变化。

3、 分子、原子的比较

分子 原子

定义 保持物质化学性质的最小粒子 化学变化中的最小粒子

本质区别 在化学变化中是否可分

相似点 都是微观粒子,具有微观粒子的一般特征。质量和体积都很小;都在不断的运动;都有一定的间隔;都有种类和数量的含义

联系 分子、原子都可直接构成物质,分子是由原子构成的分子、原子都可保持物质的化学性质同种物质的分子化学性质相同,不同种物质的分子化学性质不同。固态、液体、气态的碘都能使淀粉变蓝色

4、 氢气的燃烧

实验操作 在尖嘴导管口点燃氢气,并在火焰上方罩一只干燥的凉烧杯

注意事项 点燃前,应检验氢气的纯度。若不纯,会发生爆炸。方法:用排水法收集一试管氢气。用拇指堵住管口,移近火焰,松开拇指点火,如果发出尖锐的爆鸣声,说明氢气不纯,声音较小,说明氢气较纯。

现象 发出淡蓝色的火焰,烧杯发烫,烧杯内壁有水雾

文字表达式 40页

微观示意图 40页

5、 化合反应和分解反应

化合反应 分解反应

定义 由两种或两种以上的物质生成另一种物质的化学反应 由一种反应物生成两种或两种以上其他物质的化学反应

特点 只有一种生成物 只有一种反应物

字母 A+B+C….=D A= B+C+D……

举例 氢气+氧气 点燃 水 水 通电 氢气+氧气

6、 物理性质与化学性质

物理性质:不需要发生化学变化就表现出来的性质

(如:颜色、状态、密度、气味、熔点、沸点、硬度、水溶性等)

化学性质:物质在化学变化中表现出来的性质

(如:可燃性、助燃性、氧化性、还原性、酸碱性、稳定性等)

同种物质的分子化学性质相同,不同种物质的分子化学性质不同

10、氢气作为一种新型燃料的特点(1)燃烧产物是水,无污染。

(2)放热多,相同质量氢气燃烧时放出的热量是汽油的3倍。(3)来源广泛。

第三节原子的构成

1、 原子能不能分:原子在化学变化中不能再分,用其他的方法原子是可分的。

若简单的说:原子不能分,这句话是不对的,因为没指名范围。

2、 卢瑟福散射实验

a大多数α粒子通过了金箔(说明金原子中大部分是空的,从而证明了金原子核体积很小)

b少部分α粒子发生偏转 (原子核带正电,α粒子途径金原子核附近时,碰到了很大的阻力,改变了方向);

c有极少数被弹回(金原子核的质量比α粒子大得多)

3、原子的结构(课本45)

(1) 原子不显电性的原因:原子核所带的正电与核外电子所带的负电,电量相等、电性相反,整个原子对外不显电性。

(2) 数量关系:在原子中,核电荷数=质子数=核外电子数

质量关系:电子的质量很小,所以原子的质量主要集中在原子核上,

(原子核中的质子、中子质量相差不大)

体积关系:原子核的体积很小,核外有一个相对较大的空间,电子在空间内作高速运动。

注意(1)不同的原子,核内质子数不同

(3) 同种原子,原子核内的质子数一定相同,中子数不一定相同。

(4) 所有原子的原子核内一定有质子,但不一定有中子。氢原子核内就只有1个质子没有中子。

3、 原子的结构示意图

(1)小圈表示:原子核 圈内的数字:核内质子数(核电荷数)它决定原子(元素)的种类

弧线表示:电子层(能量由高到低,第一层能量最低,最外层最高)

弧线上面的数字:该层的电子数(课本45页2:第一层电子数是2或第一层上有2个电子)

通过原子结构示意图可获得:核电荷数、质子数、电子层数、最外层电子数。

不能获得:中子数、相对原子质量

(2)电子决定:原子的体积和化学性质(主要是通过最外层电子的得到或是去来体现)

原子种类 金属原子 非金属原子 稀有气体原子

最外层电子数 <4(1.2.3个) 大于或等于4(4、5、6、7 2(氦)或8(一般为8)

最外层电子数决定原子的种类(金属、非金属 稀有气体原子)

得失电子 易失电子,变成2电子或8电子的稳定结构 易得电子,变成8电子的稳定结构 既不易得,也不易失

得失电子后 阳离子 阴离子 还是原子

表现出的化学性质 金属性,易失电子 非金属性,易得电子 稳定性,不易得,也不易失

注意:1、在化学反应中,原子核是不变的,发生改变的是最外层电子数。

2、原子在得到或失去电子后

一定不变的是(1)原子核(2)相对原子质量(3)原子的质量

一定变的是(1)电子总数(2)化学性质(3)微粒的电性

4、 离子 离子包括阴离子和阳离子。

原子失去电子后,变成带正电荷的阳离子。

原子得到电子后,变成带负电荷的阴离子。

原子 离子

阳离子 阴离子

结构 质子数=电子数 质子数〉电子数 质子数〈电子数

电性 不显电性 带正电 带负电

符号 钠原子Na 钠离子Na+ 氯原子Cl-

只有稀有气体是稳定结构 一般是稳定结构 一般是稳定结构

转化 1、原子得到电子,变成阴离子原子失去电子,变成阳离子。2、判断某微粒是原子还是离子,主要看质子数和中子数,相等是原子,大于,质子多,带正电是阳离子,小于是阴离子。与中子数无关。

5、 相对原子质量

某种原子的真实质量(克)

(1) 表达式1 :相对原子质量= ---------------------------------------

碳-12原子的真实质量*1/12

表达式2:相对原子质量=质子数+中子数 决定相对原子质量大小的是质子数和中子数

(2) 相对原子质量是个比值,单位是1(通常不写),它不表示原子的真实质量。

(3) 电子的质量很小,可忽略不计,原子的质量主要集中在原子核上

原子核中的质子和中子质量差不多。

(4) 原子的实际质量与相对原子质量成正比,若A、 B表示两种原子,A1、B1表示原子的实际质量,A2、B2表示院子相对原子质量,则A1 = A2

B1 B2

7、分子、原子、离子与物质的相互关系

(1)分子、原子、离子是构成物质的三种基本粒子

(2)分子和原子的本质区别:在化学变化中,能否再分。

第四节元素 知识点:1、元素

(1) 定义:具有相同质子数(核电荷数)的一类原子的总称。

同种元素的原子只是质子数相同,中子数可能不同

如氢元素11H、12H、13H、H+,元素符号左上角的数字是相对原子质量,左下角的数字是核电荷数。

(2) 质子数相同,原子(元素)种类相同 质子数不同,原子(元素)种类不同

一种元素与另一种元素的本质区别:质子数不同

2、元素的存在与分类

地壳中含量前四位的元素名称:氧、硅、铝、铁(元素符号:O、Si、Al、Fe)

空气中含量前两位的元素名称:氮、氧(元素符号:N、O)

1、 元素、原子的区别与联系

元素 原子

定义 具有相同质子数的一类原子的总称。 化学变化中的最小粒子。

区别 是宏观概念,只表示种类,不表示个数。只能说氢元素不能说一个氢元素 是微观概念,既表示种类,又表示个数

使用范围 描述物质的宏观组成。如水是由氢元素和氧元素组成的 用来描述由原子直接构成的物质和分子的构成。如铁是由铁原子构成的,一个水分子是2个氢原子和1个氧原子构成

2、 单质与化合物的区别与联系

单质 化合物

定义 由一种元素组成的纯净物 由两种或两种元素组成的纯净物

相同点 都是纯净物

不同 元素种类不同,单质中只有一种元素,化合物中是多种元素

6、物质的简单分类 元素种类 单质(一种)

物质的种类 纯净物(一种)-------------

物质---------------- 混合物(多种) 化合物(多种)

7、元素符号:记住1-18号元素的名称、符号、原子结构示意图。

注意:第一层最多容纳2个电子,第二层最多容纳8个电子,最外层不能超过8个电子。每层最多容纳电子的数量2n2(n是电子层数)

8、元素符号的意义(1)一种元素 H (1)氢元素

(2)这种元素的一个原子 (2)一个氢原子

若该物质由原子直接构成

(1) 一种元素 Fe(1)铁元素

(2) 这种元素的一个原子 (2)一个铁原子

(3) 一种物质 (3)铁

金属单质 :如Fe Cu Al 元素的分类: 元素和单质的对应关系

直接由原子 一些固态非金属单质:如C S 金属元素---------------金属单质

稀有气体单质:如He Ne Ar 元素 非金属元素-----------非金属单质 单质

稀有气体元素--------稀有气体单质

8、元素周期表 通过元素周期表,可知道:

(1)元素符号、元素名称、原子序数(=质子数)、相对原子量、元素种类(金属元素、非金属元素、稀有气体元素)

(2)每一周期开头都是金属元素(第一周期除外),中间是非金属元素,结尾是稀有气体元素。

(3)同一周期的元素电子层数相同,随着电子序数增加,最外层电子数依次增加。(4)同一族的元素最外层电子数相同。(化学性质相似)

第三单元溶液

第一节物质在水中的溶解 知识点:1、溶液的概念

分散 形成

溶质(一种或多种) 溶剂(常用水) 溶液(具有 均一性和稳定性)

注意:(1)溶液一定是混合物。具有均一性和稳定性。

均一性:溶液里的各部分组成,溶液和性质相同。

稳定性:外界条件不变,长期放置,溶质溶剂不分离。

(3) 溶液中的溶质可以有多种,如海水中含有氯化钠、氯化镁等多种溶质。

(4) 溶质可以是固体、液体、气体。

水是最常见的溶剂,酒精、汽油也可做溶剂

溶液 溶质 溶剂

氯化钠溶液 氯化钠 水

医用酒精 酒精 水

澄清石灰水 熟石灰 水

盐酸 氯化氢气体 水

碘酒 碘 酒精

(5溶液的质量=溶质的质量+溶剂的质量 溶液的体积=溶液的质量/溶液的密度

溶液的体积〉溶质的体积+溶剂的体积 如:50毫升酒精和50毫升水混合后体积小于100毫升。

(5) 并非所有的溶液都是无色的。如硫酸铜溶液是蓝色的

(6) 凡是均一、稳定的液体都是溶液。错误,如水、酒精。

(7) 汽水、干净的空气也属于溶液,水银是单质,不是溶液。

2、溶质与溶剂的关系 见上1(5)

3、物质溶解过程中的吸热与放热现象

(1)溶解过程发生两种变化

扩散过程:溶质扩散到水中,变成自由移动的分子或离子。此过程要吸热。

水合过程:溶质的分子或离子与水分子作用,生成水合离子,此过程要放热。

(2)溶解时溶液温度的变化

扩散过程中吸热=水和过程放热, 溶液温度不变,如NaCl溶于水

吸热〉放热,溶液温度降低,如NH4NO3溶于水

吸热<放热 溶液温度升高,如NaOH溶于水.

溶解过程中的吸热、放热现象,会使周围一定空间内的气体热胀冷缩,引起液面变化。溶于水放热的是:生石灰、浓硫酸、氢氧化钠,吸热的是:硝酸铵 温度不变的是:氯化钠

4、乳化作用

(1)常见的乳化作用:油污溶解在洗洁精或洗衣粉中;洗发液洗头发;

(2)乳化作用使油类变成小液滴,形成乳浊液,并不是溶液。

5、水溶液的某些性质与作用

电离:像氯化钠等物质溶解在水中,产生自由移动的离子的过程叫电离。

电离的条件:物质溶于水,与通电无关

水溶液的某些性质(1)具有导电性

(2)凝固点降低。若水中溶有食盐后,凝固点就会低于0C.

为防止路面结冰,在路面上撒些食盐的原因所在。

1

第一单元化学改变了世界

第一节奇妙的化学

知识点:1、天然材料与人造材料。

天然材料:自然界本来存在的。如木材、石头、棉花。

人造材料:自然界中本来没有的,经过化学变化制得的。如:塑料、玻璃、不锈钢化肥、轮胎、足球。 本质区别:是不是自然界中本来就存在的。

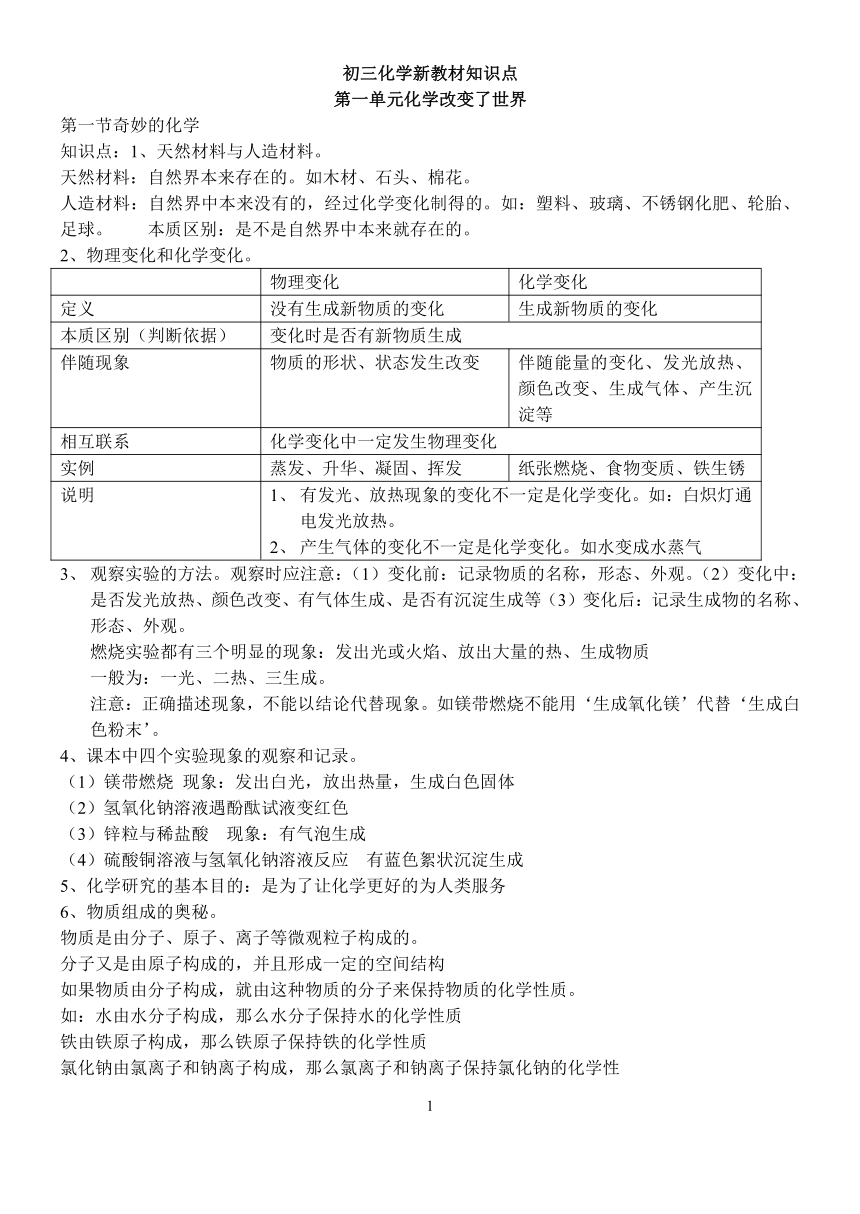

2、物理变化和化学变化。

物理变化 化学变化

定义 没有生成新物质的变化 生成新物质的变化

本质区别(判断依据) 变化时是否有新物质生成

伴随现象 物质的形状、状态发生改变 伴随能量的变化、发光放热、颜色改变、生成气体、产生沉淀等

相互联系 化学变化中一定发生物理变化

实例 蒸发、升华、凝固、挥发 纸张燃烧、食物变质、铁生锈

说明 有发光、放热现象的变化不一定是化学变化。如:白炽灯通电发光放热。产生气体的变化不一定是化学变化。如水变成水蒸气

1、 观察实验的方法。观察时应注意:(1)变化前:记录物质的名称,形态、外观。(2)变化中:是否发光放热、颜色改变、有气体生成、是否有沉淀生成等(3)变化后:记录生成物的名称、形态、外观。

燃烧实验都有三个明显的现象:发出光或火焰、放出大量的热、生成物质

一般为:一光、二热、三生成。

注意:正确描述现象,不能以结论代替现象。如镁带燃烧不能用‘生成氧化镁’代替‘生成白色粉末’。

4、课本中四个实验现象的观察和记录。

(1)镁带燃烧 现象:发出白光,放出热量,生成白色固体

(2)氢氧化钠溶液遇酚酞试液变红色

(3)锌粒与稀盐酸 现象:有气泡生成

(4)硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液反应 有蓝色絮状沉淀生成

5、化学研究的基本目的:是为了让化学更好的为人类服务

6、物质组成的奥秘。

物质是由分子、原子、离子等微观粒子构成的。

分子又是由原子构成的,并且形成一定的空间结构

如果物质由分子构成,就由这种物质的分子来保持物质的化学性质。

如:水由水分子构成,那么水分子保持水的化学性质

铁由铁原子构成,那么铁原子保持铁的化学性质

氯化钠由氯离子和钠离子构成,那么氯离子和钠离子保持氯化钠的化学性

元素是一类原子的总称。从宏观上看,物质是由元素组成的。

第二节化学之旅

知识点:1、化学探究活动的环节。

(1) 提出问题(2)猜想假设(大胆猜想,小心验证)(3)收集证据(包括设计实验、进行试验等)

(4) 获得结论(5)反思评价

2、金刚石、石墨和c60

相同:都是由碳元素组成的,都是由碳原子构成的,化学性质相同

不同:不是同一种物质,碳原子的排列方式不同,物理性质不同

金刚石、石墨之间的相互转化是化学变化

第三节走进化学实验室

知识点:1、常用仪器及使用方法。2、药品的取用和物质的加热。

3、过滤与蒸发。4、仪器的洗涤、装配和装置气密性的检查。

第二单元自然界中的水

第一节水分子的运动

知识点:1、水的三态变化 水蒸气、水、冰都是由水分子构成的。

水的三态变化中,水分子本身(大小、数目)不发生任何变化,是物理变化。

只是水蒸气、水、冰中,水分子的排列方式不同。

2、分子 分子是构成物质的一种粒子,许多物质由分子构成,如水、氧气、二氧化碳。

(1)分子的性质

a分子很小。看不见,摸不着,需要通过扫描设备显微镜等设备来观察

b 分子总在不停的运动。获得能量运动速度加快,物质的状态发生改变。

c分子间有间隔。气体分子间隔较大,而固体和液体之间间隔较小。所以,相同体积的水,全部变为气态时,体积增大;气体容易压缩;而液体、固体不易被压缩;10毫升酒精和10毫升水混合后体积小于20毫升,是因为分子间有间隔,水分子和酒精分子相互挤占了对方分子间的间隔。

(2)用分子的知识解释日常现象

水分子获得能量,运动速度加快,分子间的间隔增大,水由液态变成了气态;

失去能量,运动减慢,分子间的间隔减小,水由气态回到液态。

3、水的天然循环 水的天然循环是水的三态变化,水分子没有变成其它物质的分子,是物理变化。太阳提供能量,水分子运动速度加快,变为水蒸气,又释放(放出)能量,变为雨或雪。这个过程中能量始终在变化。

2、 水的人工净化 过滤 除去(树叶、汽水罐等较大的)固体物质(若水中没有这步可省略)

(1)沉降 加入明矾,使水中的小颗粒变为大颗粒。除去颗粒较小的不溶性杂质。

(2)过滤 除去颗粒较大不溶性杂质

(3)灭菌 加入氯气、次氯酸、活性炭、漂白粉,杀灭微生物以灭菌。

注意:(1)净化后的水仍还有许多可溶性杂质(钙、镁)和细菌,要煮沸杀菌后再饮用。

(2)矿泉水、蒸馏水、自来水和净化后的雨水都是生活中常见的水,其中属于纯净物的是(蒸馏水)(3)一般不用蒸馏水作饮用水,也不宜直接饮用天然水。

(4)硬水和软水的本质区别是:钙、镁含量的多少不同。

鉴别软水、硬水方法:加入肥皂水,泡沫多的是软水,起渣的是硬水。

降低水的硬度(由硬水转化成软水):煮沸或蒸馏

5、

常见混合物的分离方法 适用于

过滤 分离不溶性固体和液体

蒸发 分离可溶性固体和液体

蒸馏 分离液体和液体

6、纯净物与混合物

纯净物 混合物

定义 由一种物质组成的 由两种或多种物质混合而的

分子角度 由同种分子构成 由不同种分子构成

区别 1、有固定组成,用化学式表示2、有固定性质(熔点、沸点) 1、无固定组成 2、无固定性质,各成分间不发生化学反应,各自保持原来的性质

关系 混合物分离、提纯 纯净物 混合

第二节水的分解与合成

知识点:1、水在直流电作用下分解

药品 水、氢氧化钠溶液或稀盐酸(为了增强水的导电性)

现象 正极产生的气体,体积小,能使带火星的木条复燃负极产生的气体,体积大,能燃烧发出淡蓝色火焰,体积比1:2(阳氧阴氢,正一负二)

实验结论 水通直流电后,产生氢气和氧气,消耗电能,是个吸收热量的化学反应水是由氢元素和氧元素组成的化学变化的实质是分子分裂成原子,原子重新组合成新分子。在化学变化中,分子可分,原子可分。

微观示意图 课本38

文字表达式 课本38

3、用分子原子的观点来解释化学变化的实质(水通电生成氢气和氧气)

当水分子分解时,水分子分裂成氢原子和氧原子,每两个氢原子结合成一个氢分子,每两个氧原子结合成一个氧分子。大量的氢分子聚集成氢气,大量的氧分子聚集成氧气。化学变化的实质是分子分裂成原子,原子重新组合成新分子。这是化学变化。

3、 分子、原子的比较

分子 原子

定义 保持物质化学性质的最小粒子 化学变化中的最小粒子

本质区别 在化学变化中是否可分

相似点 都是微观粒子,具有微观粒子的一般特征。质量和体积都很小;都在不断的运动;都有一定的间隔;都有种类和数量的含义

联系 分子、原子都可直接构成物质,分子是由原子构成的分子、原子都可保持物质的化学性质同种物质的分子化学性质相同,不同种物质的分子化学性质不同。固态、液体、气态的碘都能使淀粉变蓝色

4、 氢气的燃烧

实验操作 在尖嘴导管口点燃氢气,并在火焰上方罩一只干燥的凉烧杯

注意事项 点燃前,应检验氢气的纯度。若不纯,会发生爆炸。方法:用排水法收集一试管氢气。用拇指堵住管口,移近火焰,松开拇指点火,如果发出尖锐的爆鸣声,说明氢气不纯,声音较小,说明氢气较纯。

现象 发出淡蓝色的火焰,烧杯发烫,烧杯内壁有水雾

文字表达式 40页

微观示意图 40页

5、 化合反应和分解反应

化合反应 分解反应

定义 由两种或两种以上的物质生成另一种物质的化学反应 由一种反应物生成两种或两种以上其他物质的化学反应

特点 只有一种生成物 只有一种反应物

字母 A+B+C….=D A= B+C+D……

举例 氢气+氧气 点燃 水 水 通电 氢气+氧气

6、 物理性质与化学性质

物理性质:不需要发生化学变化就表现出来的性质

(如:颜色、状态、密度、气味、熔点、沸点、硬度、水溶性等)

化学性质:物质在化学变化中表现出来的性质

(如:可燃性、助燃性、氧化性、还原性、酸碱性、稳定性等)

同种物质的分子化学性质相同,不同种物质的分子化学性质不同

10、氢气作为一种新型燃料的特点(1)燃烧产物是水,无污染。

(2)放热多,相同质量氢气燃烧时放出的热量是汽油的3倍。(3)来源广泛。

第三节原子的构成

1、 原子能不能分:原子在化学变化中不能再分,用其他的方法原子是可分的。

若简单的说:原子不能分,这句话是不对的,因为没指名范围。

2、 卢瑟福散射实验

a大多数α粒子通过了金箔(说明金原子中大部分是空的,从而证明了金原子核体积很小)

b少部分α粒子发生偏转 (原子核带正电,α粒子途径金原子核附近时,碰到了很大的阻力,改变了方向);

c有极少数被弹回(金原子核的质量比α粒子大得多)

3、原子的结构(课本45)

(1) 原子不显电性的原因:原子核所带的正电与核外电子所带的负电,电量相等、电性相反,整个原子对外不显电性。

(2) 数量关系:在原子中,核电荷数=质子数=核外电子数

质量关系:电子的质量很小,所以原子的质量主要集中在原子核上,

(原子核中的质子、中子质量相差不大)

体积关系:原子核的体积很小,核外有一个相对较大的空间,电子在空间内作高速运动。

注意(1)不同的原子,核内质子数不同

(3) 同种原子,原子核内的质子数一定相同,中子数不一定相同。

(4) 所有原子的原子核内一定有质子,但不一定有中子。氢原子核内就只有1个质子没有中子。

3、 原子的结构示意图

(1)小圈表示:原子核 圈内的数字:核内质子数(核电荷数)它决定原子(元素)的种类

弧线表示:电子层(能量由高到低,第一层能量最低,最外层最高)

弧线上面的数字:该层的电子数(课本45页2:第一层电子数是2或第一层上有2个电子)

通过原子结构示意图可获得:核电荷数、质子数、电子层数、最外层电子数。

不能获得:中子数、相对原子质量

(2)电子决定:原子的体积和化学性质(主要是通过最外层电子的得到或是去来体现)

原子种类 金属原子 非金属原子 稀有气体原子

最外层电子数 <4(1.2.3个) 大于或等于4(4、5、6、7 2(氦)或8(一般为8)

最外层电子数决定原子的种类(金属、非金属 稀有气体原子)

得失电子 易失电子,变成2电子或8电子的稳定结构 易得电子,变成8电子的稳定结构 既不易得,也不易失

得失电子后 阳离子 阴离子 还是原子

表现出的化学性质 金属性,易失电子 非金属性,易得电子 稳定性,不易得,也不易失

注意:1、在化学反应中,原子核是不变的,发生改变的是最外层电子数。

2、原子在得到或失去电子后

一定不变的是(1)原子核(2)相对原子质量(3)原子的质量

一定变的是(1)电子总数(2)化学性质(3)微粒的电性

4、 离子 离子包括阴离子和阳离子。

原子失去电子后,变成带正电荷的阳离子。

原子得到电子后,变成带负电荷的阴离子。

原子 离子

阳离子 阴离子

结构 质子数=电子数 质子数〉电子数 质子数〈电子数

电性 不显电性 带正电 带负电

符号 钠原子Na 钠离子Na+ 氯原子Cl-

只有稀有气体是稳定结构 一般是稳定结构 一般是稳定结构

转化 1、原子得到电子,变成阴离子原子失去电子,变成阳离子。2、判断某微粒是原子还是离子,主要看质子数和中子数,相等是原子,大于,质子多,带正电是阳离子,小于是阴离子。与中子数无关。

5、 相对原子质量

某种原子的真实质量(克)

(1) 表达式1 :相对原子质量= ---------------------------------------

碳-12原子的真实质量*1/12

表达式2:相对原子质量=质子数+中子数 决定相对原子质量大小的是质子数和中子数

(2) 相对原子质量是个比值,单位是1(通常不写),它不表示原子的真实质量。

(3) 电子的质量很小,可忽略不计,原子的质量主要集中在原子核上

原子核中的质子和中子质量差不多。

(4) 原子的实际质量与相对原子质量成正比,若A、 B表示两种原子,A1、B1表示原子的实际质量,A2、B2表示院子相对原子质量,则A1 = A2

B1 B2

7、分子、原子、离子与物质的相互关系

(1)分子、原子、离子是构成物质的三种基本粒子

(2)分子和原子的本质区别:在化学变化中,能否再分。

第四节元素 知识点:1、元素

(1) 定义:具有相同质子数(核电荷数)的一类原子的总称。

同种元素的原子只是质子数相同,中子数可能不同

如氢元素11H、12H、13H、H+,元素符号左上角的数字是相对原子质量,左下角的数字是核电荷数。

(2) 质子数相同,原子(元素)种类相同 质子数不同,原子(元素)种类不同

一种元素与另一种元素的本质区别:质子数不同

2、元素的存在与分类

地壳中含量前四位的元素名称:氧、硅、铝、铁(元素符号:O、Si、Al、Fe)

空气中含量前两位的元素名称:氮、氧(元素符号:N、O)

1、 元素、原子的区别与联系

元素 原子

定义 具有相同质子数的一类原子的总称。 化学变化中的最小粒子。

区别 是宏观概念,只表示种类,不表示个数。只能说氢元素不能说一个氢元素 是微观概念,既表示种类,又表示个数

使用范围 描述物质的宏观组成。如水是由氢元素和氧元素组成的 用来描述由原子直接构成的物质和分子的构成。如铁是由铁原子构成的,一个水分子是2个氢原子和1个氧原子构成

2、 单质与化合物的区别与联系

单质 化合物

定义 由一种元素组成的纯净物 由两种或两种元素组成的纯净物

相同点 都是纯净物

不同 元素种类不同,单质中只有一种元素,化合物中是多种元素

6、物质的简单分类 元素种类 单质(一种)

物质的种类 纯净物(一种)-------------

物质---------------- 混合物(多种) 化合物(多种)

7、元素符号:记住1-18号元素的名称、符号、原子结构示意图。

注意:第一层最多容纳2个电子,第二层最多容纳8个电子,最外层不能超过8个电子。每层最多容纳电子的数量2n2(n是电子层数)

8、元素符号的意义(1)一种元素 H (1)氢元素

(2)这种元素的一个原子 (2)一个氢原子

若该物质由原子直接构成

(1) 一种元素 Fe(1)铁元素

(2) 这种元素的一个原子 (2)一个铁原子

(3) 一种物质 (3)铁

金属单质 :如Fe Cu Al 元素的分类: 元素和单质的对应关系

直接由原子 一些固态非金属单质:如C S 金属元素---------------金属单质

稀有气体单质:如He Ne Ar 元素 非金属元素-----------非金属单质 单质

稀有气体元素--------稀有气体单质

8、元素周期表 通过元素周期表,可知道:

(1)元素符号、元素名称、原子序数(=质子数)、相对原子量、元素种类(金属元素、非金属元素、稀有气体元素)

(2)每一周期开头都是金属元素(第一周期除外),中间是非金属元素,结尾是稀有气体元素。

(3)同一周期的元素电子层数相同,随着电子序数增加,最外层电子数依次增加。(4)同一族的元素最外层电子数相同。(化学性质相似)

第三单元溶液

第一节物质在水中的溶解 知识点:1、溶液的概念

分散 形成

溶质(一种或多种) 溶剂(常用水) 溶液(具有 均一性和稳定性)

注意:(1)溶液一定是混合物。具有均一性和稳定性。

均一性:溶液里的各部分组成,溶液和性质相同。

稳定性:外界条件不变,长期放置,溶质溶剂不分离。

(3) 溶液中的溶质可以有多种,如海水中含有氯化钠、氯化镁等多种溶质。

(4) 溶质可以是固体、液体、气体。

水是最常见的溶剂,酒精、汽油也可做溶剂

溶液 溶质 溶剂

氯化钠溶液 氯化钠 水

医用酒精 酒精 水

澄清石灰水 熟石灰 水

盐酸 氯化氢气体 水

碘酒 碘 酒精

(5溶液的质量=溶质的质量+溶剂的质量 溶液的体积=溶液的质量/溶液的密度

溶液的体积〉溶质的体积+溶剂的体积 如:50毫升酒精和50毫升水混合后体积小于100毫升。

(5) 并非所有的溶液都是无色的。如硫酸铜溶液是蓝色的

(6) 凡是均一、稳定的液体都是溶液。错误,如水、酒精。

(7) 汽水、干净的空气也属于溶液,水银是单质,不是溶液。

2、溶质与溶剂的关系 见上1(5)

3、物质溶解过程中的吸热与放热现象

(1)溶解过程发生两种变化

扩散过程:溶质扩散到水中,变成自由移动的分子或离子。此过程要吸热。

水合过程:溶质的分子或离子与水分子作用,生成水合离子,此过程要放热。

(2)溶解时溶液温度的变化

扩散过程中吸热=水和过程放热, 溶液温度不变,如NaCl溶于水

吸热〉放热,溶液温度降低,如NH4NO3溶于水

吸热<放热 溶液温度升高,如NaOH溶于水.

溶解过程中的吸热、放热现象,会使周围一定空间内的气体热胀冷缩,引起液面变化。溶于水放热的是:生石灰、浓硫酸、氢氧化钠,吸热的是:硝酸铵 温度不变的是:氯化钠

4、乳化作用

(1)常见的乳化作用:油污溶解在洗洁精或洗衣粉中;洗发液洗头发;

(2)乳化作用使油类变成小液滴,形成乳浊液,并不是溶液。

5、水溶液的某些性质与作用

电离:像氯化钠等物质溶解在水中,产生自由移动的离子的过程叫电离。

电离的条件:物质溶于水,与通电无关

水溶液的某些性质(1)具有导电性

(2)凝固点降低。若水中溶有食盐后,凝固点就会低于0C.

为防止路面结冰,在路面上撒些食盐的原因所在。

1

同课章节目录

- 第一单元 步入化学殿堂

- 第一节 化学真奇妙

- 第二节 体验化学探究

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(一)

- 第二单元 探秘水世界

- 第一节 运动的水分子

- 第二节 自然界中的水

- 第三节 水分子的变化

- 到实验室去:化学实验基本技能训练(二)

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 第一节 原子的构成

- 第二节 元素

- 第三节 物质组成的表示

- 第四单元 我们周围的空气

- 第一节 空气的成分

- 第二节 氧气

- 到实验室去:氧气的实验室制取与性质

- 第五单元 定量研究化学反应

- 第一节 化学反应中的质量守恒

- 第二节 化学反应的表示

- 第三节 化学反应中的有关计算

- 到实验室去:探究燃烧的条件

- 第六单元 燃烧与燃料

- 第一节 燃烧与灭火

- 第二节 化石燃料的利用

- 第三节 大自然中的二氧化碳

- 到实验室去 二氧化碳的实验室制取与性质