第一章 开启化学之门第二节

图片预览

文档简介

第一章 开启化学之门

第二节

化学研究些什么?

教学重点和难点:

1、蜡烛燃烧实验的探究;

2、化学变化和化学性质概念的形成。

评价要点:

1. 知道:化学研究的对象是物质的性质、变化、组成、结构、用途、制法。

2. 知道:金刚石的有关组成和性质(硬度、可燃性、元素组成)。

3.了解:性质、变化、组成、结构、用途制法等要素之间的决定关系。

4.学会:对蜡烛燃烧过程中所发生的物理、化学变化进行分析。

5.学会:探究面粉等有机物是否含碳元素的实验方法(烧焦)

6.学会:判断常见变化的属性。

7.学会:对物质常见物理、化学性质进行描述。

8.知道:“烟”和“雾”的区别。

9.学会:能举例说明化学变化过程中通常伴随能量的吸收或释放。

【★★★考点精讲】:

【导入新课】:

化学研究的对象?什么是化学?

通过上一课的学习使我们认识到化学在帮助我们认识及合理利用周围物质世界和自然资源,促进科技进步中的巨大作用,这一课开始尝试研究化学,我们先从身边的物质开始。

【观察思考】:

仔细观察课本第10页彩图:

【提问】:

钢铁是怎样炼成的?钢铁为什么会生锈?焰火为什么如此艳丽?石灰岩洞是怎样形成的等。

结合生活经验感悟:自然界是 物质 的, 物质 是 运动 的科学思想。

※化学(对象)是研究物质的组成、结构、性质与变化规律的基础自然科学。

区分物质和物体:

化学研究的对象是物质。镰刀、斧头、铁锤、铁锅等是形状和用途各不相同的物体,但是构成它们的主要成分都是铁这种物质;冰、雪、露、水蒸气是不同的物体,但是它们都是水的不同形态。构成物体的铁、水等即为物质。同一种物质可以构成不同的物体,一个物体也可以由几种物质构成,可见“物质”与“物体”不是同一概念。

物质是宏观概念,而物体是一个具体的事物。世界上所有的物体,包括生物和非生物以及人体都是由物质构成的,所以说世界是物质的。

首先我们研究物质的性质与变化(内容):

一、化学研究物质的性质与变化:

化学家是怎样研究物质的,我们先来看蜡烛的燃烧过程。

【活动探究】:蜡烛的燃烧过程

介绍观察的内容:

(1)点燃前:物质原来的颜色、状态、形状、硬度、溶解性、密度等。

①蜡烛:用石蜡和棉纱芯制成的,是半透明的白色,呈圆柱状固体。

②用小刀切割,指甲也能划出刻痕。说明蜡烛 质地较柔软 。

③从蜡烛上切下一块石蜡,把它放入水中,可看到:石蜡漂浮在水面上。说

明石蜡 密度比水的小;石蜡不溶水 。

(2)点燃时:变化过程中发生的现象,如:物质的状态与颜色的变化、发光、发热、形成烟或雾和放出气体。

①用燃着的火柴接近烛芯时约2~3S即可点燃,点燃后可以持续燃烧:

a、产生黄色的火焰,火焰由于气流而闪烁摇晃,

b、并有黑烟产生,在无空气流动的情况下,火焰可以长时间地保持轻微的闪烁。

②离火焰约2㎝的地方是温热的,很软,其他的地方仍然是冷的。

③燃着的蜡烛因其顶部受热熔化成一个凹槽,熔化后的液体贮于凹槽里,并浸润烛芯直至火焰的底部。

④风吹,无色的液体会沿烛体流下,流下的过程中遇冷凝固并附着在烛体上。

⑤蜡烛的火焰:

观察到:最里面的火焰底部是淡蓝色的,第二层是暗淡的,第三层是黄色的有明显的边缘。

分别是火焰的:外焰、内焰 、焰心 。

实验:拿一根火柴平放入蜡烛火焰中约2S后取出。

看到:处在火焰最外层的部分最先 炭化

变黑,第二层次之,最里层变黑

最慢。

说明蜡烛火焰的温度: 外焰 最高;

内焰 次之;

焰心 最低。

⑥【思考】:蜡烛火焰边燃烧边熔化、蜡烛燃烧放出热量、蜡烛燃烧变少了,那变成了什么?

【检验】:蜡烛燃烧的生成物:

用一只干燥的冷烧杯罩在火

焰的上方,过一会儿可以看到

烧杯壁上有水雾生成 ,说明蜡烛

燃烧产生了水。

取下烧杯,迅速向烧杯中倒

入少量澄清的石灰水,振荡,看

到 澄清的石灰水变混浊 。说明

蜡烛燃烧产生了 二氧化碳 。

【结论】:石蜡一定含有碳、氢两元素。

(3)熄灭时:变化后观察物质的颜色、状态等。

观察蜡烛熄灭的现象:

①吹熄蜡烛后有一缕 白烟 从烛芯飘出。

②而且这白烟 可以再次被点燃。这白烟是成分复杂的 石蜡蒸汽 :可能有 石蜡 、 一氧化碳 等)

③熄灭后蜡烛变短了。

所以蜡烛燃烧的过程变化:石蜡

固体―― 熔化--气化――燃烧

这就是化学上要研究的两类变化,即:

【思考】: 固体―― 熔化--气化的变化中石蜡本身变化没有?是什么变了?

【解释】:石蜡熔化,流泪又凝固。只是状态的改变,没有产生其他的新物质,这样的变化化学上称之为物理变化:

1、物理变化

(1)概念: 没有新物质生成的变化

(2)特点: 没有新物质生成

一般是物质的 外形、状态 改变

※(3)变化中可能会 发光、放热、变色 等现象;如:灯泡通电发光、放热。

【解释】:石蜡在空气中燃烧,发光发热,生成了水和二氧化碳,不再是石蜡了,这样的变化是:

2、化学变化:(也叫化学反应)

(1)概念: 有新物质生成的变化

(2)特点: 有新物质生成

P12观察与思考:

※(3)化学变化伴随的现象: 发光、吸热或放热、变色、产生气体或生成沉淀 等

(特别提醒):不能根据现象判断某变化是否属于化学变化。

化学变化的本质特征与现象之间的联系与区别是什么?

物质发生化学变化时,往往伴随着出现发光、吸热或发热(工农业生产和日常生活中常通过这种方法获取能量)、变色、气体的放出或吸收、生成沉淀等现象。这些现象常常可以帮助我们判断有没有化学变化发生。但是,发生上述某些现象的变化,并不一定是化学变化。例如,白炽灯泡中的钨丝通电发光、发热就是物理变化;同样,没有明显伴随上述现象的变化,不一定不是化学变化。判断某一变化是否是化学变化,归根结底在于是否生成了其它物质;而发生物理变化时没有其他物质生成,只是外形状态等发生了改变。

(4)用文字表达式表示化学反应

①左边写参加反应的物质的名称,右边写 反应生成的物质的名称,如参加反应(或生成)的物质不只一种,中间就用“+”连接;

②反应物与生成物中间用“ ”来连接;

③发生反应的条件写在箭头上方。

如石蜡燃烧的文字表达式为:

石蜡+ 氧气 水+二氧化碳

3、物理变化和化学变化的联系和区别

物理变化与化学变化的相互关系是什么?

例如,在发生石蜡燃烧生成水和二氧化碳这一化学变化的同时,伴随着发生了石蜡的熔化、气化等物理变化。物质在发生化学变化的同时,一定发生物理变化。

但是,物质在发生物理变化的过程中,不一定发生化学变化。例如,将石蜡放在试管中慢慢加热,石蜡熔化,然后再冷却,石蜡又凝固,在这个变化的全过程中,就只有物理变化而没有化学变化。

(1)联系:

①发生化学变化时 一定 同时发生物理变化;

②发生物理变化时 不一定 同时发生化学变化。

(2)本质区别:

是否 产生新物质 。

例题1.列变化属于化学变化的是 ( )

A.矿石粉碎 B.木材烧焦变黑

C.酒精挥发 D.冰熔化成水

分析:

要判断某一变化是物理变化,还是化学变化,关键是看变化后有无新物质生成,A属物质形状改变,没有新物质生成属物理变化,C、D属物质的状态发生改变,也没有新物质生成,属物理变化,B.木材烧焦后变成了一种不同于原木材的黑色物质,有新物质生成,属化学变化。答案选B

【考点练习】:――1

.判断下列变化是物理变化还是化学变化:

矿石粉碎 物 酒精挥发 物 海水晒盐 物 食物腐败 化 碘升华 物 火药爆炸 化

.物质发生化学变化的本质特征是( A )

A.有新物质生成 B.有气体生成

C.有沉淀生成 D.发光放热

.下列变化中与其它三个有本质区别的是( A )

A.蜡烛遇热变软 B.蜡烛燃烧

C.点燃酒精灯 D.火药爆炸

.蜡烛燃烧之所以是化学变化,是由于蜡烛在燃烧时( D )

A.先熔化 B.再发出黄光

C.放出大量的热 D.生成了水和二氧化碳

.化学变化和物理变化的根本区别是( )

A.化学变化需加热才能进行,而物理变化不需要加热

B.化学变化一定有新物质生成,而物理变化没有新物质生成

C.化学变化有发光、放热或变色的现象,物理变化没有

D.化学变化伴随有物理变化,而物理变化也会伴随有化学变化

.下列属于化学变化的是 ( C )

A.电灯通电后发光 B.冰熔化

C.钢铁生锈 D.木材做成桌子

.古诗词是古人为我们留下的宝贵精神财富。下列诗句中只涉及物理变化的是( A )

A.只要功夫深。铁杵磨成针

B.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干

C.野火烧不尽,春风吹又生

D.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏

.下列变化中一定属于化学变化的是( )

①固态物质加热后全部变为气体 ②用粮食酿酒 ③爆炸 ④绿色植物的光合作用 ⑤工厂里工人把原材料制成产品 ⑥物质颜色改变

A.①②③④⑤⑥ B.②③④⑥

C.②③⑥ D.②④

.6000多年前半坡氏族所从事的生产活动中,使物质发生化学变化的是( D )

A.建屋造房 B.磨制石器

C.用麻织布 D.烧制陶器

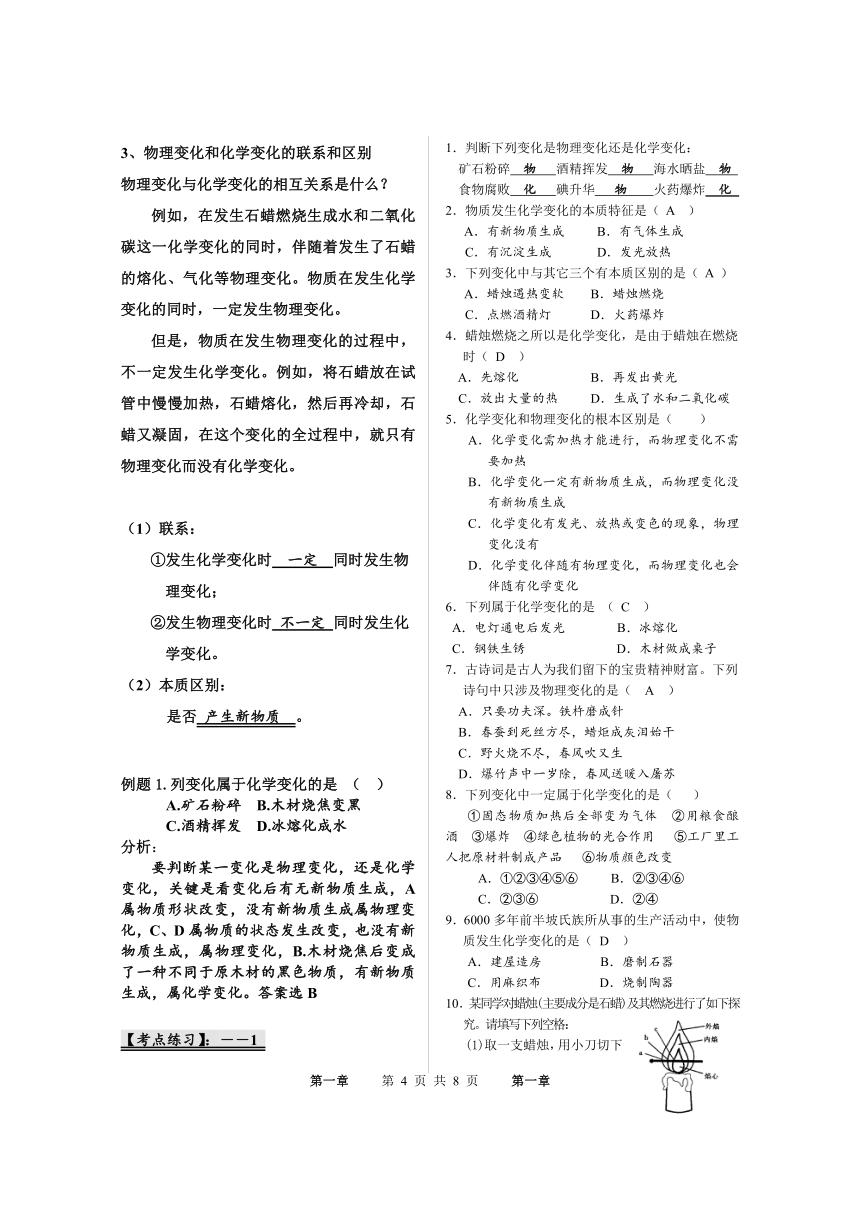

.某同学对蜡烛(主要成分是石蜡)及其燃烧进行了如下探究。请填写下列空格:

(1)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它放人水中,蜡烛浮在水面上。结论:石蜡的密度比水 。

(2)点燃蜡烛,观察到蜡烛火焰分为外焰、内焰、焰心三层。把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中 (如右图)大约1s后取出可以看到火柴梗的 部位最先碳化。

结论:蜡烛火焰的 层温度最高。

(3)再将一只干燥的烧杯罩在蜡烛火焰上方,烧杯内壁出现水雾。取下烧杯,迅速向烧杯内倒人少量澄清的石灰水,振荡,澄清石灰水变浑浊。

结论:石蜡燃烧生成了 、 。

石蜡一定含有 元素。

【★★★考点精讲】:

观察: 化学实验的观察,可以用自己的感官或者借助于仪器来观察物质及其变化的条件、现象和结果,应该注意对实验前、中、后的观察。

4、化学实验的观察方法:

变化前 变化中 变化后

(1)有哪些物质参加了反应(2)物质的颜色、状态、气味等 (1)反应条件(如加热、点燃、高温、催化剂等)(2)伴随现象(发光、放热、变色、生成气体或沉淀等) (1)有哪些物质生成(2)生成物的颜色、状态、气味等

※【特别提醒】:

描述现象不能说出生成物的名称。

因为观察到的只是反应的表面现象。(如碳酸氢铵的受热分解现象不能说生成二氧化碳,只能说产生使澄清石灰水变浑浊的气体。)

【联想与启示】:金刚石(C)加工成钻石和金刚石的燃烧各是什么变化?表现了金刚石的什么性质?

5、物质的性质:

(1)物理性质:

物质不通过化学变化就能表现出来的性质是物理性质。如颜色、状态、气味、硬度、密度、熔点、沸点、溶解性、挥发性等。

(2)化学性质:

物质在发生化学变化时表现出来的性质是化学性质,如 可燃性、稳定性、毒性、氧化性、还原性、酸性、碱性 等。

【小结】:金刚石的性质(区别石墨)

(1)物理性质:无色透明、坚硬、不导电。

(2)化学性质:可燃性。

6、性质与变化的联系、区别

(1)联系: 性质 变化

(2)区别:

①变化是一个过程

②性质是一个结果,是物质本身固有的

(性质的描述中有“能、会、易、可以”等词语)

例题1.下列物质的性质,属化学性质的是

A.煤气能燃烧 B.液氧呈淡蓝色

C.糖能溶于水

D. 通常情况下氮气没有气味

分析:

本题考查物质的物理性质和化学性质的概念,B.液氧是淡蓝色,只需通过观察而不需通过发生化学变化即可表现出来,属物理性质,C.蔗糖溶于水不通过化学变化就能表现出来(蔗糖溶于水属物理变化,属物理性质)。D.氮气没有气味可通过闻能感觉到(不发生化学变化)。A.煤气燃烧是化学变化,故煤气能燃烧属化学性质。

【考点练习】:――2

.有关物质性质的下列叙述中,属于化学性质的是

A.标准状况下氧气的密度是1.429g·L-1 ( )

B.二氧化硫是无色有刺激性气味的气体

C.碱式碳酸铜受热后,绿色粉末会变成黑色

D.液氧降温加压能变成淡蓝色雪花状的固态氧

.下列物质的性质属于物理性质的是( )

A.镁带能在氧气中燃烧,也能在空气中燃烧

B.加热碱式碳酸铜生成氧化铜,水和二氧化碳

C.氧气在通常状况下是无色无味的气体,它不易溶于水

D.面粉在燃烧匙中点燃时也会燃烧

.根据物质的什么具体性质鉴别下列各组物质。

(1)厨房里的糖和食盐: ;

(2)白酒和食醋: ;

(3)面粉和洗衣粉: ;(4)铜丝和铁丝: 。

.2005年3月29日晚,京沪高速江苏淮安段发生一起两辆货车相撞的交通事故,导致槽罐车中的液氯(Cl2)大面积泄漏,造成公路旁三个乡镇的村民重大伤亡。在事故现场可以看到天空中有大量的黄绿色气体,并闻到一股刺鼻的气味。消防人员戴着防毒面具、身穿防毒服,用高压水枪向天空及沉降在地面的氯气喷洒水和碱液,以此消除Cl2的污染和伤害。

根据以上信息,请归纳出氯气(Cl2)的物理性质:

黄绿色、有刺激性、密度比空气大、可溶于水的气体

.填表,填写下列物质的颜色.状态

物质 铜 氧化铜 澄清石灰水 水

颜色状态

物质 镁 氧化镁 碳酸氢铵 二氧化碳

颜色状态

.把金属钠用小刀轻轻地切下一小块放入盛水的烧杯中,观察到钠与水剧烈反应,并放出热量,本身熔化成一个闪亮的银白色小球,浮在水面上。根据以上叙述,推断金属钠具有的性质:

(1)物理性质:硬度 ,密度 ,

熔点 ,颜色 ;

(2)化学性质: 。

【★★★考点精讲】:

活动探究:加热试管中的火柴头

现象:

7、化学变化中有能量的――吸收或释放

常以热能、光能 、电能 等形式释放

如:(1)石蜡、酒精中的化学能转变为热能和光能而释放。

(2)而有些化学变化要吸收能量,如:光合作用 需要 太阳 提供能量才能进行。

【注】:物理变化中也有能量的改变

【考点练习】:――3

.物质发生化学变化时,以 . .

等形式释放出能量,有些化学变化需要外界提供 ,如植物的 事实表明,化学变化伴随着能量 或 。

.下列说法不正确的是( )

A.电池可以将化学能和电能进行相互转化

B.酒精燃烧时释放出能量

C.绿色植物的光合作用需要吸收太阳光能

D.电灯通电是将电能转变成光能、热能的化学变化

【★★★考点精讲】:

二、化学研究物质的组成与结构

【活动探究】:萄葡糖、砂糖、面粉的加热。

现象: 烧焦后都得到一种黑色的残渣

结论: 萄葡糖、砂糖、面粉都含碳元素

【总结】:

1、不同物质中含有相同的成分--元素。

2、不同的物质构成不同,物质都是由肉眼看不见的极其微小的微粒构成。

3、各种物质都具有一定的 组成 和 结构 。

【考点练习】:――4

.下列物质的性质属于物理性质的是( )

A.镁带能在氧气中燃烧,也能在空气中燃烧

B.加热碱式碳酸铜生成氧化铜,水和二氧化碳

C.氧气在通常状况下是无色无味的气体,它不易溶于水

D.面粉在燃烧匙中点燃时也会燃烧

.葡萄糖和面粉在燃烧匙中烧焦后都得到一种黑色的残渣——碳,由此说明( )

A.两者的组成有相似之处

B.两者的物理性质完全相同

C.两者的化学性质完全相同

D.两者的用途相同

.经过长期的探索,人们发现各种物质都是由肉

眼看不见的 构成;各种物质都有一定的

和 。科学家在研究中发现世间万物仅仅由100多种 组成。

【★★★考点精讲】:

三、化学研究物质的用途与制法

1、性质 用途

2、合成物质是化学研究的内容

(1)常见有机合成材料:塑料、合成橡胶

和合成纤维。

(2)研究提取中草药的有效成分,合成出更高效的药物。

例题1.下列物质的用途,由其化学性质决定的是 ( )

A.酒精可作燃料 B.铜丝可作导线

C.氢气用于充灌探空气球

D.蜡烛用于照明

分析:

物质的性质决定物质的用途,“化学性质”指物质在化学变化中表现出来的性质,物理性质指物质不需要发生化学变化就能表现的性质,A选项中酒精被用作燃料,是利用酒精燃烧放热即发生化学变化表现的性质,为化学性质;B选项铜丝做导线是因为铜丝能导电,而金属导电过程并无新物质生成,因此金属导电性是物理性质;C项中氢气用充灌探空气球是利用氢气密度比空气轻的物理性质;D项中蜡烛用于照明是由于蜡烛可以燃烧并发光,是化学发性质,故答案选A和D

学习化学,能够理解“物质的性质决定物质的用途”和学会“科学利用物质的性质,使物质更好地为人类服务,能够根据常见物质在生活和生产中的应用认识物质的性质,以形成”物质的性质决定物质的用途,物质的用途反映物质的性质“的观点。

总结:

一、化学研究物质的组成与结构的两个典型例子:

1、1772年法国化学家 拉瓦锡 通过实验研究空气的成分;

2、1965年,在研究蛋白质结构的基础上,我国化学家在世界上首次人工合成了结晶牛胰岛素。

二、化学研究物质的性质与变化的两个典型例子:

1、俄国化学家 门捷列夫 分析了许多物质的性质,于1869年发表了元素周期表;

2、1898年,居里夫人从沥青铀矿中发现了有放射性的钋和镭。

三、化学研究物质的用途与制法的两个典型例子:

1、著名化学家、发明家诺贝尔多年研究炸药,改进了引爆装置;

诺贝尔生于瑞典,是一位杰出的化学家,也是富有创业精神的实业家和伟大的发明家。他一生共获得科学技术发明专利达350多项。诺贝尔有坚忍不拔的意志,经过艰苦卓绝.顽强不懈的奋斗,他终于试验成功了举世闻名的硝化甘油安全炸药。诺贝尔在晚年发现自己的发明创造被愈来愈多地用作发展武器和进行战争的手段,深感痛心和不安。在临终前他立下遗嘱,决定把自己的900余万美元财产献出,作为奖励科学家发明创造和促进世界和平的基金。诺贝尔奖从1901年至今已颁布发百年,得奖的物理.化学.生物和医学科学家.文学家.经济学家和社会活动家达1000多人。

2、三位科学家研究导电塑料而获得2000年诺贝尔化学奖。

【考点练习】:――5

.在研究物质的用途与制取中,华人科学家的贡献功不可没。曾因改变纯碱的生产工艺并无偿公之于众而举世闻名的化学家是( )

A.杨振宁 B.李政道

C.侯德榜 D.钱学森

.下列叙述错误的是 ( )

A、居里夫人发明了有放射性的钋和镭;

B、点燃和加热是不一样的;

C、中国古代化学工艺在世界上享有盛名的,如制火药,烧瓷器;

D、发光.发热不一定是化学变化。

.下列四种变化中,有一种变化与其它三种变化的类型不相同,这种变化是 ( )

A.变形 B.蒸发 C.凝固 D.燃烧

.物质的性质决定了它的用途。下列物质的应用决定于它的物理性质的是 ( )

A.用天然气做民用燃料 B.用铜做金属导线

C.用氧气供给病人呼吸 D.用水制氧气

.2004年5月,一辆运载约40吨苯的罐装车在某地发生翻车事故,消防官兵接到报警以后,迅速赶到现场,将浮在水面和地面的苯打捞上来,并进行了焚烧处理,成功地化解了一场灾难。

请从上面的叙述中归纳出苯的相关性质:

①物理性质

②化学性质 。

.(6分)小明、小鹏和小芳三位同学在一起探究蜡烛燃烧,他们将短玻璃导管插入焰心,发现另一端也可以点燃。(CO是可燃性气体)

(1)[提出问题] 导管里一定有可燃性气体,气体成分可能会是什么呢

(2)[猜 想]

小明认为:可能是蜡烛不完全燃烧时产生的CO。

小鹏认为:可能是蜡烛受热后产生的蒸气。

小芳认为:可能上述两种情况都有。

(3)[设计实验方案] 请你帮他们设计一个简单的实验方案,来判断哪一种分析是正确的。

换一根较长的导管,并用湿毛巾包住导管,然后在导管另一端做点火实验

(4)[现象与结论] 如果小明的猜想正确,现象应是 .

如果小鹏的猜想正确,现象应是

如果小芳的猜想正确,现象应是

(导管口同样能点燃,去掉毛巾,导管内壁看不到冷凝的固体;

导管口不能点燃,去掉毛巾,导管内壁可看到有冷凝的固体;

导管口能点燃,但火焰较小,去掉毛巾,导管内壁能看到冷凝的固体;)

体现

决定

体现

决定

体现

决定

点燃

第一章 第 7 页 共 8 页 第一章

第二节

化学研究些什么?

教学重点和难点:

1、蜡烛燃烧实验的探究;

2、化学变化和化学性质概念的形成。

评价要点:

1. 知道:化学研究的对象是物质的性质、变化、组成、结构、用途、制法。

2. 知道:金刚石的有关组成和性质(硬度、可燃性、元素组成)。

3.了解:性质、变化、组成、结构、用途制法等要素之间的决定关系。

4.学会:对蜡烛燃烧过程中所发生的物理、化学变化进行分析。

5.学会:探究面粉等有机物是否含碳元素的实验方法(烧焦)

6.学会:判断常见变化的属性。

7.学会:对物质常见物理、化学性质进行描述。

8.知道:“烟”和“雾”的区别。

9.学会:能举例说明化学变化过程中通常伴随能量的吸收或释放。

【★★★考点精讲】:

【导入新课】:

化学研究的对象?什么是化学?

通过上一课的学习使我们认识到化学在帮助我们认识及合理利用周围物质世界和自然资源,促进科技进步中的巨大作用,这一课开始尝试研究化学,我们先从身边的物质开始。

【观察思考】:

仔细观察课本第10页彩图:

【提问】:

钢铁是怎样炼成的?钢铁为什么会生锈?焰火为什么如此艳丽?石灰岩洞是怎样形成的等。

结合生活经验感悟:自然界是 物质 的, 物质 是 运动 的科学思想。

※化学(对象)是研究物质的组成、结构、性质与变化规律的基础自然科学。

区分物质和物体:

化学研究的对象是物质。镰刀、斧头、铁锤、铁锅等是形状和用途各不相同的物体,但是构成它们的主要成分都是铁这种物质;冰、雪、露、水蒸气是不同的物体,但是它们都是水的不同形态。构成物体的铁、水等即为物质。同一种物质可以构成不同的物体,一个物体也可以由几种物质构成,可见“物质”与“物体”不是同一概念。

物质是宏观概念,而物体是一个具体的事物。世界上所有的物体,包括生物和非生物以及人体都是由物质构成的,所以说世界是物质的。

首先我们研究物质的性质与变化(内容):

一、化学研究物质的性质与变化:

化学家是怎样研究物质的,我们先来看蜡烛的燃烧过程。

【活动探究】:蜡烛的燃烧过程

介绍观察的内容:

(1)点燃前:物质原来的颜色、状态、形状、硬度、溶解性、密度等。

①蜡烛:用石蜡和棉纱芯制成的,是半透明的白色,呈圆柱状固体。

②用小刀切割,指甲也能划出刻痕。说明蜡烛 质地较柔软 。

③从蜡烛上切下一块石蜡,把它放入水中,可看到:石蜡漂浮在水面上。说

明石蜡 密度比水的小;石蜡不溶水 。

(2)点燃时:变化过程中发生的现象,如:物质的状态与颜色的变化、发光、发热、形成烟或雾和放出气体。

①用燃着的火柴接近烛芯时约2~3S即可点燃,点燃后可以持续燃烧:

a、产生黄色的火焰,火焰由于气流而闪烁摇晃,

b、并有黑烟产生,在无空气流动的情况下,火焰可以长时间地保持轻微的闪烁。

②离火焰约2㎝的地方是温热的,很软,其他的地方仍然是冷的。

③燃着的蜡烛因其顶部受热熔化成一个凹槽,熔化后的液体贮于凹槽里,并浸润烛芯直至火焰的底部。

④风吹,无色的液体会沿烛体流下,流下的过程中遇冷凝固并附着在烛体上。

⑤蜡烛的火焰:

观察到:最里面的火焰底部是淡蓝色的,第二层是暗淡的,第三层是黄色的有明显的边缘。

分别是火焰的:外焰、内焰 、焰心 。

实验:拿一根火柴平放入蜡烛火焰中约2S后取出。

看到:处在火焰最外层的部分最先 炭化

变黑,第二层次之,最里层变黑

最慢。

说明蜡烛火焰的温度: 外焰 最高;

内焰 次之;

焰心 最低。

⑥【思考】:蜡烛火焰边燃烧边熔化、蜡烛燃烧放出热量、蜡烛燃烧变少了,那变成了什么?

【检验】:蜡烛燃烧的生成物:

用一只干燥的冷烧杯罩在火

焰的上方,过一会儿可以看到

烧杯壁上有水雾生成 ,说明蜡烛

燃烧产生了水。

取下烧杯,迅速向烧杯中倒

入少量澄清的石灰水,振荡,看

到 澄清的石灰水变混浊 。说明

蜡烛燃烧产生了 二氧化碳 。

【结论】:石蜡一定含有碳、氢两元素。

(3)熄灭时:变化后观察物质的颜色、状态等。

观察蜡烛熄灭的现象:

①吹熄蜡烛后有一缕 白烟 从烛芯飘出。

②而且这白烟 可以再次被点燃。这白烟是成分复杂的 石蜡蒸汽 :可能有 石蜡 、 一氧化碳 等)

③熄灭后蜡烛变短了。

所以蜡烛燃烧的过程变化:石蜡

固体―― 熔化--气化――燃烧

这就是化学上要研究的两类变化,即:

【思考】: 固体―― 熔化--气化的变化中石蜡本身变化没有?是什么变了?

【解释】:石蜡熔化,流泪又凝固。只是状态的改变,没有产生其他的新物质,这样的变化化学上称之为物理变化:

1、物理变化

(1)概念: 没有新物质生成的变化

(2)特点: 没有新物质生成

一般是物质的 外形、状态 改变

※(3)变化中可能会 发光、放热、变色 等现象;如:灯泡通电发光、放热。

【解释】:石蜡在空气中燃烧,发光发热,生成了水和二氧化碳,不再是石蜡了,这样的变化是:

2、化学变化:(也叫化学反应)

(1)概念: 有新物质生成的变化

(2)特点: 有新物质生成

P12观察与思考:

※(3)化学变化伴随的现象: 发光、吸热或放热、变色、产生气体或生成沉淀 等

(特别提醒):不能根据现象判断某变化是否属于化学变化。

化学变化的本质特征与现象之间的联系与区别是什么?

物质发生化学变化时,往往伴随着出现发光、吸热或发热(工农业生产和日常生活中常通过这种方法获取能量)、变色、气体的放出或吸收、生成沉淀等现象。这些现象常常可以帮助我们判断有没有化学变化发生。但是,发生上述某些现象的变化,并不一定是化学变化。例如,白炽灯泡中的钨丝通电发光、发热就是物理变化;同样,没有明显伴随上述现象的变化,不一定不是化学变化。判断某一变化是否是化学变化,归根结底在于是否生成了其它物质;而发生物理变化时没有其他物质生成,只是外形状态等发生了改变。

(4)用文字表达式表示化学反应

①左边写参加反应的物质的名称,右边写 反应生成的物质的名称,如参加反应(或生成)的物质不只一种,中间就用“+”连接;

②反应物与生成物中间用“ ”来连接;

③发生反应的条件写在箭头上方。

如石蜡燃烧的文字表达式为:

石蜡+ 氧气 水+二氧化碳

3、物理变化和化学变化的联系和区别

物理变化与化学变化的相互关系是什么?

例如,在发生石蜡燃烧生成水和二氧化碳这一化学变化的同时,伴随着发生了石蜡的熔化、气化等物理变化。物质在发生化学变化的同时,一定发生物理变化。

但是,物质在发生物理变化的过程中,不一定发生化学变化。例如,将石蜡放在试管中慢慢加热,石蜡熔化,然后再冷却,石蜡又凝固,在这个变化的全过程中,就只有物理变化而没有化学变化。

(1)联系:

①发生化学变化时 一定 同时发生物理变化;

②发生物理变化时 不一定 同时发生化学变化。

(2)本质区别:

是否 产生新物质 。

例题1.列变化属于化学变化的是 ( )

A.矿石粉碎 B.木材烧焦变黑

C.酒精挥发 D.冰熔化成水

分析:

要判断某一变化是物理变化,还是化学变化,关键是看变化后有无新物质生成,A属物质形状改变,没有新物质生成属物理变化,C、D属物质的状态发生改变,也没有新物质生成,属物理变化,B.木材烧焦后变成了一种不同于原木材的黑色物质,有新物质生成,属化学变化。答案选B

【考点练习】:――1

.判断下列变化是物理变化还是化学变化:

矿石粉碎 物 酒精挥发 物 海水晒盐 物 食物腐败 化 碘升华 物 火药爆炸 化

.物质发生化学变化的本质特征是( A )

A.有新物质生成 B.有气体生成

C.有沉淀生成 D.发光放热

.下列变化中与其它三个有本质区别的是( A )

A.蜡烛遇热变软 B.蜡烛燃烧

C.点燃酒精灯 D.火药爆炸

.蜡烛燃烧之所以是化学变化,是由于蜡烛在燃烧时( D )

A.先熔化 B.再发出黄光

C.放出大量的热 D.生成了水和二氧化碳

.化学变化和物理变化的根本区别是( )

A.化学变化需加热才能进行,而物理变化不需要加热

B.化学变化一定有新物质生成,而物理变化没有新物质生成

C.化学变化有发光、放热或变色的现象,物理变化没有

D.化学变化伴随有物理变化,而物理变化也会伴随有化学变化

.下列属于化学变化的是 ( C )

A.电灯通电后发光 B.冰熔化

C.钢铁生锈 D.木材做成桌子

.古诗词是古人为我们留下的宝贵精神财富。下列诗句中只涉及物理变化的是( A )

A.只要功夫深。铁杵磨成针

B.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干

C.野火烧不尽,春风吹又生

D.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏

.下列变化中一定属于化学变化的是( )

①固态物质加热后全部变为气体 ②用粮食酿酒 ③爆炸 ④绿色植物的光合作用 ⑤工厂里工人把原材料制成产品 ⑥物质颜色改变

A.①②③④⑤⑥ B.②③④⑥

C.②③⑥ D.②④

.6000多年前半坡氏族所从事的生产活动中,使物质发生化学变化的是( D )

A.建屋造房 B.磨制石器

C.用麻织布 D.烧制陶器

.某同学对蜡烛(主要成分是石蜡)及其燃烧进行了如下探究。请填写下列空格:

(1)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它放人水中,蜡烛浮在水面上。结论:石蜡的密度比水 。

(2)点燃蜡烛,观察到蜡烛火焰分为外焰、内焰、焰心三层。把一根火柴梗放在蜡烛的火焰中 (如右图)大约1s后取出可以看到火柴梗的 部位最先碳化。

结论:蜡烛火焰的 层温度最高。

(3)再将一只干燥的烧杯罩在蜡烛火焰上方,烧杯内壁出现水雾。取下烧杯,迅速向烧杯内倒人少量澄清的石灰水,振荡,澄清石灰水变浑浊。

结论:石蜡燃烧生成了 、 。

石蜡一定含有 元素。

【★★★考点精讲】:

观察: 化学实验的观察,可以用自己的感官或者借助于仪器来观察物质及其变化的条件、现象和结果,应该注意对实验前、中、后的观察。

4、化学实验的观察方法:

变化前 变化中 变化后

(1)有哪些物质参加了反应(2)物质的颜色、状态、气味等 (1)反应条件(如加热、点燃、高温、催化剂等)(2)伴随现象(发光、放热、变色、生成气体或沉淀等) (1)有哪些物质生成(2)生成物的颜色、状态、气味等

※【特别提醒】:

描述现象不能说出生成物的名称。

因为观察到的只是反应的表面现象。(如碳酸氢铵的受热分解现象不能说生成二氧化碳,只能说产生使澄清石灰水变浑浊的气体。)

【联想与启示】:金刚石(C)加工成钻石和金刚石的燃烧各是什么变化?表现了金刚石的什么性质?

5、物质的性质:

(1)物理性质:

物质不通过化学变化就能表现出来的性质是物理性质。如颜色、状态、气味、硬度、密度、熔点、沸点、溶解性、挥发性等。

(2)化学性质:

物质在发生化学变化时表现出来的性质是化学性质,如 可燃性、稳定性、毒性、氧化性、还原性、酸性、碱性 等。

【小结】:金刚石的性质(区别石墨)

(1)物理性质:无色透明、坚硬、不导电。

(2)化学性质:可燃性。

6、性质与变化的联系、区别

(1)联系: 性质 变化

(2)区别:

①变化是一个过程

②性质是一个结果,是物质本身固有的

(性质的描述中有“能、会、易、可以”等词语)

例题1.下列物质的性质,属化学性质的是

A.煤气能燃烧 B.液氧呈淡蓝色

C.糖能溶于水

D. 通常情况下氮气没有气味

分析:

本题考查物质的物理性质和化学性质的概念,B.液氧是淡蓝色,只需通过观察而不需通过发生化学变化即可表现出来,属物理性质,C.蔗糖溶于水不通过化学变化就能表现出来(蔗糖溶于水属物理变化,属物理性质)。D.氮气没有气味可通过闻能感觉到(不发生化学变化)。A.煤气燃烧是化学变化,故煤气能燃烧属化学性质。

【考点练习】:――2

.有关物质性质的下列叙述中,属于化学性质的是

A.标准状况下氧气的密度是1.429g·L-1 ( )

B.二氧化硫是无色有刺激性气味的气体

C.碱式碳酸铜受热后,绿色粉末会变成黑色

D.液氧降温加压能变成淡蓝色雪花状的固态氧

.下列物质的性质属于物理性质的是( )

A.镁带能在氧气中燃烧,也能在空气中燃烧

B.加热碱式碳酸铜生成氧化铜,水和二氧化碳

C.氧气在通常状况下是无色无味的气体,它不易溶于水

D.面粉在燃烧匙中点燃时也会燃烧

.根据物质的什么具体性质鉴别下列各组物质。

(1)厨房里的糖和食盐: ;

(2)白酒和食醋: ;

(3)面粉和洗衣粉: ;(4)铜丝和铁丝: 。

.2005年3月29日晚,京沪高速江苏淮安段发生一起两辆货车相撞的交通事故,导致槽罐车中的液氯(Cl2)大面积泄漏,造成公路旁三个乡镇的村民重大伤亡。在事故现场可以看到天空中有大量的黄绿色气体,并闻到一股刺鼻的气味。消防人员戴着防毒面具、身穿防毒服,用高压水枪向天空及沉降在地面的氯气喷洒水和碱液,以此消除Cl2的污染和伤害。

根据以上信息,请归纳出氯气(Cl2)的物理性质:

黄绿色、有刺激性、密度比空气大、可溶于水的气体

.填表,填写下列物质的颜色.状态

物质 铜 氧化铜 澄清石灰水 水

颜色状态

物质 镁 氧化镁 碳酸氢铵 二氧化碳

颜色状态

.把金属钠用小刀轻轻地切下一小块放入盛水的烧杯中,观察到钠与水剧烈反应,并放出热量,本身熔化成一个闪亮的银白色小球,浮在水面上。根据以上叙述,推断金属钠具有的性质:

(1)物理性质:硬度 ,密度 ,

熔点 ,颜色 ;

(2)化学性质: 。

【★★★考点精讲】:

活动探究:加热试管中的火柴头

现象:

7、化学变化中有能量的――吸收或释放

常以热能、光能 、电能 等形式释放

如:(1)石蜡、酒精中的化学能转变为热能和光能而释放。

(2)而有些化学变化要吸收能量,如:光合作用 需要 太阳 提供能量才能进行。

【注】:物理变化中也有能量的改变

【考点练习】:――3

.物质发生化学变化时,以 . .

等形式释放出能量,有些化学变化需要外界提供 ,如植物的 事实表明,化学变化伴随着能量 或 。

.下列说法不正确的是( )

A.电池可以将化学能和电能进行相互转化

B.酒精燃烧时释放出能量

C.绿色植物的光合作用需要吸收太阳光能

D.电灯通电是将电能转变成光能、热能的化学变化

【★★★考点精讲】:

二、化学研究物质的组成与结构

【活动探究】:萄葡糖、砂糖、面粉的加热。

现象: 烧焦后都得到一种黑色的残渣

结论: 萄葡糖、砂糖、面粉都含碳元素

【总结】:

1、不同物质中含有相同的成分--元素。

2、不同的物质构成不同,物质都是由肉眼看不见的极其微小的微粒构成。

3、各种物质都具有一定的 组成 和 结构 。

【考点练习】:――4

.下列物质的性质属于物理性质的是( )

A.镁带能在氧气中燃烧,也能在空气中燃烧

B.加热碱式碳酸铜生成氧化铜,水和二氧化碳

C.氧气在通常状况下是无色无味的气体,它不易溶于水

D.面粉在燃烧匙中点燃时也会燃烧

.葡萄糖和面粉在燃烧匙中烧焦后都得到一种黑色的残渣——碳,由此说明( )

A.两者的组成有相似之处

B.两者的物理性质完全相同

C.两者的化学性质完全相同

D.两者的用途相同

.经过长期的探索,人们发现各种物质都是由肉

眼看不见的 构成;各种物质都有一定的

和 。科学家在研究中发现世间万物仅仅由100多种 组成。

【★★★考点精讲】:

三、化学研究物质的用途与制法

1、性质 用途

2、合成物质是化学研究的内容

(1)常见有机合成材料:塑料、合成橡胶

和合成纤维。

(2)研究提取中草药的有效成分,合成出更高效的药物。

例题1.下列物质的用途,由其化学性质决定的是 ( )

A.酒精可作燃料 B.铜丝可作导线

C.氢气用于充灌探空气球

D.蜡烛用于照明

分析:

物质的性质决定物质的用途,“化学性质”指物质在化学变化中表现出来的性质,物理性质指物质不需要发生化学变化就能表现的性质,A选项中酒精被用作燃料,是利用酒精燃烧放热即发生化学变化表现的性质,为化学性质;B选项铜丝做导线是因为铜丝能导电,而金属导电过程并无新物质生成,因此金属导电性是物理性质;C项中氢气用充灌探空气球是利用氢气密度比空气轻的物理性质;D项中蜡烛用于照明是由于蜡烛可以燃烧并发光,是化学发性质,故答案选A和D

学习化学,能够理解“物质的性质决定物质的用途”和学会“科学利用物质的性质,使物质更好地为人类服务,能够根据常见物质在生活和生产中的应用认识物质的性质,以形成”物质的性质决定物质的用途,物质的用途反映物质的性质“的观点。

总结:

一、化学研究物质的组成与结构的两个典型例子:

1、1772年法国化学家 拉瓦锡 通过实验研究空气的成分;

2、1965年,在研究蛋白质结构的基础上,我国化学家在世界上首次人工合成了结晶牛胰岛素。

二、化学研究物质的性质与变化的两个典型例子:

1、俄国化学家 门捷列夫 分析了许多物质的性质,于1869年发表了元素周期表;

2、1898年,居里夫人从沥青铀矿中发现了有放射性的钋和镭。

三、化学研究物质的用途与制法的两个典型例子:

1、著名化学家、发明家诺贝尔多年研究炸药,改进了引爆装置;

诺贝尔生于瑞典,是一位杰出的化学家,也是富有创业精神的实业家和伟大的发明家。他一生共获得科学技术发明专利达350多项。诺贝尔有坚忍不拔的意志,经过艰苦卓绝.顽强不懈的奋斗,他终于试验成功了举世闻名的硝化甘油安全炸药。诺贝尔在晚年发现自己的发明创造被愈来愈多地用作发展武器和进行战争的手段,深感痛心和不安。在临终前他立下遗嘱,决定把自己的900余万美元财产献出,作为奖励科学家发明创造和促进世界和平的基金。诺贝尔奖从1901年至今已颁布发百年,得奖的物理.化学.生物和医学科学家.文学家.经济学家和社会活动家达1000多人。

2、三位科学家研究导电塑料而获得2000年诺贝尔化学奖。

【考点练习】:――5

.在研究物质的用途与制取中,华人科学家的贡献功不可没。曾因改变纯碱的生产工艺并无偿公之于众而举世闻名的化学家是( )

A.杨振宁 B.李政道

C.侯德榜 D.钱学森

.下列叙述错误的是 ( )

A、居里夫人发明了有放射性的钋和镭;

B、点燃和加热是不一样的;

C、中国古代化学工艺在世界上享有盛名的,如制火药,烧瓷器;

D、发光.发热不一定是化学变化。

.下列四种变化中,有一种变化与其它三种变化的类型不相同,这种变化是 ( )

A.变形 B.蒸发 C.凝固 D.燃烧

.物质的性质决定了它的用途。下列物质的应用决定于它的物理性质的是 ( )

A.用天然气做民用燃料 B.用铜做金属导线

C.用氧气供给病人呼吸 D.用水制氧气

.2004年5月,一辆运载约40吨苯的罐装车在某地发生翻车事故,消防官兵接到报警以后,迅速赶到现场,将浮在水面和地面的苯打捞上来,并进行了焚烧处理,成功地化解了一场灾难。

请从上面的叙述中归纳出苯的相关性质:

①物理性质

②化学性质 。

.(6分)小明、小鹏和小芳三位同学在一起探究蜡烛燃烧,他们将短玻璃导管插入焰心,发现另一端也可以点燃。(CO是可燃性气体)

(1)[提出问题] 导管里一定有可燃性气体,气体成分可能会是什么呢

(2)[猜 想]

小明认为:可能是蜡烛不完全燃烧时产生的CO。

小鹏认为:可能是蜡烛受热后产生的蒸气。

小芳认为:可能上述两种情况都有。

(3)[设计实验方案] 请你帮他们设计一个简单的实验方案,来判断哪一种分析是正确的。

换一根较长的导管,并用湿毛巾包住导管,然后在导管另一端做点火实验

(4)[现象与结论] 如果小明的猜想正确,现象应是 .

如果小鹏的猜想正确,现象应是

如果小芳的猜想正确,现象应是

(导管口同样能点燃,去掉毛巾,导管内壁看不到冷凝的固体;

导管口不能点燃,去掉毛巾,导管内壁可看到有冷凝的固体;

导管口能点燃,但火焰较小,去掉毛巾,导管内壁能看到冷凝的固体;)

体现

决定

体现

决定

体现

决定

点燃

第一章 第 7 页 共 8 页 第一章

同课章节目录

- 第1章 开启化学之门

- 第1节 化学给我们带来什么

- 第2节 化学研究些什么

- 第3节 怎样学习和研究化学

- 第2章 身边的化学物质

- 第1节 性质活泼的氧气

- 第2节 奇妙的二氧化碳

- 第3节 自然界中的水

- 基础实验1 氧气的制取与性质

- 基础实验2 二氧化碳的制取与性质

- 第3章 物质构成的奥秘

- 第1节 构成物质的基本微粒

- 第2节 组成物质的化学元素

- 第3节 物质的组成

- 第4章 认识化学变化

- 第1节 常见的化学反应——燃烧

- 第2节 化学反应中的质量关系

- 第3节 化学方程式的书写与运用

- 基础实验3 物质燃烧的条件

- 第5章 金属的冶炼与利用

- 第1节 金属的性质和利用

- 第2节 金属矿物 铁的冶炼

- 第3节 金属防护和废金属回收

- 基础实验4 常见金属的性质