化学2 复习纲要

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

化学2:复习纲要

专题一: 微观结构与物质的多样性

一、原子核外电子排布和元素周期律

1. 原子核外电子的排布

⑴电子总是从能量 低 的电子层排起,然后由 里 向 外 排;

⑵各层最多能容纳的电子数目为 2n2 ;

⑶最外层最多能容纳的电子数目为8(K层为最外层时,不超过2个电子),次外层电子数目不超过18,倒数第三层不超过32个电子。

练习一:

1.某元素核外有三个电子层,其最外层电子数是次外层电子数的一半,则此元素是( C )

A.S B.C C.Si D.Cl

2.已知aXm+和bYn-的电子层结构相同,则下列关系式正确的是 ( A )

A. a=b+m+n B. a=b-m+n C. a=b+m-n D. a=b-m-n

3.核外电子排布相同的离子Am+和Bn-,两种元素的质子数,前者与后者的关系是 ( A )

A.大于 B.小于 C.等于 D.不能肯定

4.有X、Y两种原子,X原子的M层比Y原子的M层少3个电子,Y原子的L层电子数恰好是X原子L层电子数的二倍,则X为 ,Y为

5.A+、B-、C、D四种微粒中均有氢原子,且电子总数均为10个。溶液中的A+和B-在加热时相互反应可转化为C和D。

用电子式表示:A 、B- 、C 、D 。

2. 元素周期律

⑴原子半径的递变规律:同周期元素的原子半经随 原子序数递减 ;

同主族元素的原子半经随 电子层数递增 。

⑵同主族元素金属性的递变规律(IA族):从上到下金属性 逐渐增强

①金属单质与水或酸置换出氢:由 易 到 难

②最高价氧化物的水化物碱性:由 强 到 弱

⑶同主族元素非金属性的递变规律(ⅦA族):从上到下非金属性 逐渐递减弱

①非金属单质与氢气反应:由 易 到 难 ; ②气态氢化物的稳定性顺序:由 强 到 弱 ;③最高价氧化物的水化物酸性:由 弱 到 强 。

⑷主族元素化合价规律

①元素最高正化合价数=主族序数=最外电子层数

②元素最低负化合价数=8-主族序数

练习二:

1.A、B、C、D、E五种元素的原子的原子序数都小于18且具有相同的电子层,A和B的最高价氧化物对应的水化物均呈碱性,且碱性B>A,C和D的气态氢化物的稳定性C>D;E是这五种元素中原子半径最小的元素,则它们的原子序数由小到大的顺序 ( )

A.A、B、C、D、E B.E、C、D、B、A

C.B、A、D、C、E D.C、D、A、B、E

2.HF、H2O、CH4、SiH4四种气态氢化物按稳定性由弱到强排列正确的是 ( )

A.CH4<H2O<HF<SiH4 B.SiH4<HF<CH4<H2O

C.SiH4<CH4<H2O<HF D.H2O<CH4<HF<SiH4

3.在1~18号元素中(除稀有气体元素外):①原子半径最大的元素是 ,②原子半径最小的元素是 。

4.A、B、C、D 四种元素的原子序数均小于18,其最高正价数依次为1、4、5、7。已知B的原子核外次外层电子数为2;A、C原子的核外次外层电子数为8;D元素的最高价氧化物对应的水化物是已知含氧酸中最强的酸。;

⑴A、B、C、D分别是 、 、 、 ;(填元素符号)

⑵A的离子结构示意图为 ,C的原子结构示意图为 ;

⑶C、D的气态氢化物稳定性由强到弱的顺序为: (写化学式,并用“<”或“>”表示强弱)。

3. 元素周期律的应用

⑴根据元素在周期表中的位置,可推测元素的 原子结构 ,预测其 主要化学性质 ;

⑵在金属和非金属的分界线附近可找到 半导体 ;

⑶在过渡元素中寻找各种优良的 催化剂 和 耐高温 、 耐腐蚀 的合金材料。

练习三:

1.主族元素在周期表中所处的位置,取决于该元素的 ( )

A.最外层电子数和相对原子质量 B.相对原子质量和核外电子数

C.次外层电子数和电子层数 D.电子层数和最外层电子数

2.元素X的原子有3个电子层,最外层有4个电子。这种元素位于周期表的 ( )

A.第4周期ⅢA族 B.第4周期ⅦA族

C.第3周期ⅣB族 D.第3周期ⅣA族

3.某元素原子的最外电子层上只有2个电子,该元素是 ( )

A.一定是IIA元素 B.一定是金属元素

C.一定是正二价元素 D.可能是金属元素,也可能是非金属元素

4.A、B、C、D、E五种主族元素所处周期表的位置如右图所示。

已知A元素能与氧元素形成化合物AO2,AO2中氧的质量分数为50%,

且A原子中质子数等于中子数,则A元素的原子序数为 ,

位于第 周期、第 族,A的氧化物除了AO2外还有 ;

D元素的符号是 ,位于 周期、第 族;B与氢气反应

的化学反应方程式为 ;

E单质的化学式 ,与C具有相同核外排布的粒子有 。

二、微粒之间的相互作用

1.化学键:物质中直接相邻的 原子 或 原子团 之间存在的强烈的相互作用叫做化学键。 常见的化学键有: 离子 键和 共价 键。

⑴离子键

①离子键:使 阴、阳离子 结合成化合物的静电作用

②离子化合物:由阴、阳离子通过静电作用所形成的化合物叫做离子化合物

⑵共价键

①原子间通过 共用电子对 所形成的强烈相互作用

②共价化合物:直接相邻的原子间 均以共价键 相结合的化合物

⑵共价化合物:以 共用电子对 形成分子的化合物叫做共价化合物

⑶共价键的存在:多原子构成的 非金属单质中、共价化合物中、复杂的离子化合物 。

2.电子式:在元素符号周围用小黑点·(或×)来表示原子的最外层电子的式子叫电子式

3.分子间作用力:分子间存在的将分子聚集在一起的作用力

练习四:

1.下列不是离子化合物的是 ( )

A.H2O B.CaCl2 C.NaOH D.NaNO3

2.根据原子序数,下列各组原子能以离子键结合的是 ( )

A.10与19 B.6与16 C.11与17 D.14与8

3. 下列离子化合物中,由与Ne和Ar电子层结构相同的离子组成的是 ( )

A.LiBr B.NaCl C.KCl D.KBr

4.写出下列微粒的电子式:水 、双氧水 、氨气 、甲烷 、氢氧化钠 、氯化镁 、过氧化钠 、次氯酸 、氢氧根离子 、铵根离子 。

三、从微粒结构看物质的多样性

1.同素异形现象: 同一种元素形成的几种不同单质 ,互称为“同素异形体”,这种现象叫做“同素异形现象”。

2.同分异构现象: 分子式相同而结构不同的化合物 ,互称为“同分异构体”,这种现象叫做同分异构现象。

3.同素异体、同分异构体、同位素之间的比较:

同素异形体 同分异构体 同位素

相同点 同种元素构成 分子式相同 质子数相同的同种元素

不同点 结构不同 结构不同 中子数不同

研究对象 单质 有机化合物 原子

4.不同类型的晶体

⑴离子晶体:微粒间通过 离子键 结合而形成的晶体,叫做离子晶体,离子晶体中 不存在单个分子 ,但阴、阳离子之间有确定的离子个数比;

⑵分子晶体:微粒间通过 分子间作用力 所形成的晶体叫做分子晶体,在分子晶体中 存在单个分子 ,分子间作用力较弱,因此一般具有较小的硬度、较低的熔点和沸点。

⑶原子晶体:相邻原子间通过 共价键 结合而成 空间网状结构 的晶体,叫做原子晶体,在原子晶体中 不存在单个分子 ,微粒间的作用力很强,因此具有很高的熔、沸点 ,硬度大 。常见的原子晶体有: 金刚石、硅、二氧化硅、碳化硅 等。

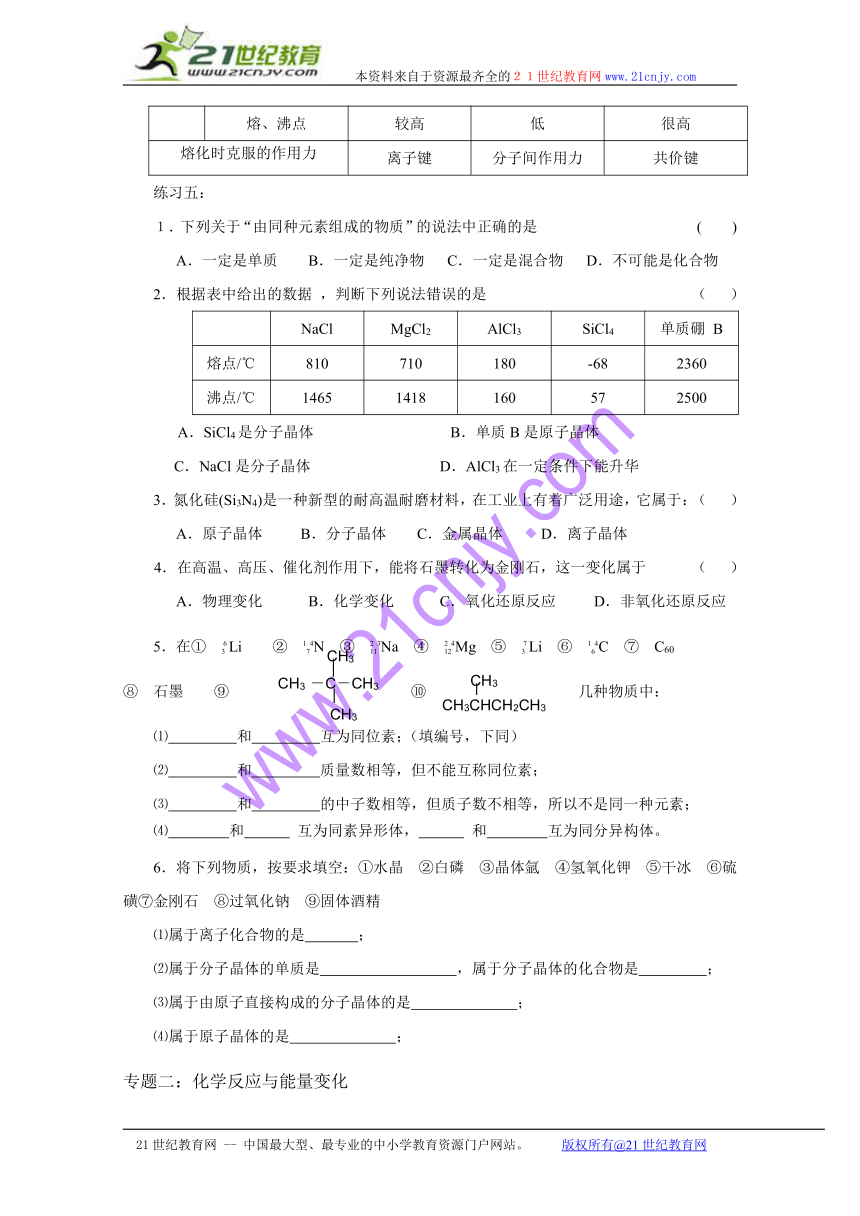

⑷几种晶体之间的比较:

晶体类型 离子晶体 分子晶体 原子晶体

结构 构成晶体的粒子 阴、阳离子 分子 原子

微粒间作用力 离子键 分子间作用力 共价键

性质 硬度 较大 小 大

熔、沸点 较高 低 很高

熔化时克服的作用力 离子键 分子间作用力 共价键

练习五:

1.下列关于“由同种元素组成的物质”的说法中正确的是 ( )

A.一定是单质 B.一定是纯净物 C.一定是混合物 D.不可能是化合物

2.根据表中给出的数据 ,判断下列说法错误的是 ( )

NaCl MgCl2 AlCl3 SiCl4 单质硼 B

熔点/℃ 810 710 180 -68 2360

沸点/℃ 1465 1418 160 57 2500

A.SiCl4是分子晶体 B.单质B是原子晶体

C.NaCl是分子晶体 D.AlCl3在一定条件下能升华

3.氮化硅(Si3N4)是一种新型的耐高温耐磨材料,在工业上有着广泛用途,它属于:( )

A.原子晶体 B.分子晶体 C.金属晶体 D.离子晶体

4.在高温、高压、催化剂作用下,能将石墨转化为金刚石,这一变化属于 ( )

A.物理变化 B.化学变化 C.氧化还原反应 D.非氧化还原反应

5.在① 6 3Li ② 14 7N ③ 23 11Na ④ 24 12Mg ⑤ 7 3Li ⑥ 14 6C ⑦ C60

⑧ 石墨 ⑨ ⑩ 几种物质中:

⑴ 和 互为同位素;(填编号,下同)

⑵ 和 质量数相等,但不能互称同位素;

⑶ 和 的中子数相等,但质子数不相等,所以不是同一种元素;

⑷ 和 互为同素异形体, 和 互为同分异构体。

6.将下列物质,按要求填空:①水晶 ②白磷 ③晶体氩 ④氢氧化钾 ⑤干冰 ⑥硫磺⑦金刚石 ⑧过氧化钠 ⑨固体酒精

⑴属于离子化合物的是 ;

⑵属于分子晶体的单质是 ,属于分子晶体的化合物是 ;

⑶属于由原子直接构成的分子晶体的是 ;

⑷属于原子晶体的是 ;

专题二:化学反应与能量变化

一、化学反应速率与反应限度

1.化学反应速率:用单位时间内反应物或生成物的物质的量浓度的变化量来表示,数学表达式: ,单位:

⑴化学反应速率的特点

①化学反应速率是平均速率,且均取正值;

②同一反应里,不同物质的浓度改变量表示速率,数值可能不同,但表示的意义相同。

③各物质表示的速率比等于该反应方程式中相应的计量系数比

⑵影响化学反应速率的因素:

①内因:由反应物的结构、性质决定;

②外因:外界条件对化学反应速成率的影响:

条件 影响结果 条件 影响结果

①浓度 c↑→v↑ ④催化剂 具有选择性,不影响产量

②温度 t↑→v↑ ⑤接触面积大小 s↑→v↑

③压强 P↑→v↑(只影响气体)

2.化学反应限度

⑴可逆反应:在相同条件下,既能向正方向进行又能向逆反应方向进行的反应

⑵化学反应限度:当可逆反应达到平衡时,就是可逆反应所能达到的限度。

①化学平衡是一种 动态 平衡;催化剂只影响反应速率,不影响平衡。

②判断化学平衡的依据: v(正)=v(逆)

练习一:

1.决定化学反应速率的主要因素是 ( )

A.反应物的浓度 B.反应物的性质 C.反应温度 D.使用催化剂

2.下列措施肯定能使化学反应速率增大的是 ( )

A.使用催化剂 B.增大压强 C.升高温度 D.增大反应物的量

3.反应4NH3(g)+5O2(g)=4NO(g)+ 6H2 O(g),在10 L的密闭容器中进行,半分钟后,水蒸气的物质的量增加了0.45 mol,则此反应的平均速率v(反应物的消耗速率或生成物的生成速率)可表示为 ( )

A.v (NH3)=0.010 0 mol/(L·s) B.v (O2)=0.001 0 mol/(L·s)

C.v (NO)=0.001 0 mol/(L·s) D.v (H2O)=0.045 mol/(L·s)

4.可逆反应2NH3N2+3H2在密闭容器中进行,达到平衡状态的标志 ( )

①单位时间内生成n mol N2的同时生成2n mol NH3 ②单位时间内生成n mol N2的同时生成3n mol H2 ③用NH3、N2、H2的物质的量浓度变化表示的反应速率之比为2∶1∶3④各气体的浓度不再改变 ⑤混合气体的平均相对分子质量不再改变

A.①④⑤ B.②③⑤ C.①③④ D.①②③④⑤

5.某温度时,在2 L容器中X、Y、Z三种物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示。

①由图中数据分析,该反应的化学方程式为

;

②反应开始至2 min,Z的平均反应速率为 。

二、化学反应中的热量

1.吸热反应和放热反应

∑E(反应物)-∑E(生成物)=△H

当△H>0时, 吸热 反应;当△H<0时, 放热 反应(填“吸热”或“放热”)

2.常见的放热、吸热反应

⑴放热反应: 所有燃烧 、中和反应 、 金属与酸生成气体的反应 、 大多数的化合反应

⑵吸热反应:

①C(s) +CO2(g) 2CO(g) ②C(s) +H2O(g) CO(g) + H2(g)

③Ba(OH)2·8H2O(s) + 2NH4Cl(s) = BaCl2(aq) +2NH3(g) + 10H2O(l) ④大多数的分解反应

3.热化学方程式的书写: CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l) △H=-889.6 kJ/mol

①不需注明反应条件,但要注明反应物和生成物的 状态 ②单位一般采用 kJ/mol ;

③热化学方程式中的计量数可以取分数,但数值与 ΔH 数值要对应;

④应注明反应时的 温度和压强 ,如不注明则指25 ℃、101 kPa。

练习二:

1.下列说法正确的是 ( )

A.在化学反应中发生物质变化的同时,不一定发生能量变化

B.ΔH >0表示放热反应,ΔH<0表示吸热反应

C.ΔH的大小与热化学方程式中化学计量数无关

D.生成物释放的总能量大于反应物吸收的总能量时,ΔH<0

2.已知H2(g) + C12(g) = 2HCl(g);△H=-184.6kJ·mol-1,则反应HCl(g)= 1/2H2(g) +1/2 Cl2(g)的△H为 ( )

A.+92.3 kJ·mol-1 B.-92.3 kJ·mol-1 C.-369.2 kJ·mol-1 D.+184.6 kJ·mol-1

3.把煤作为燃料可通过下列两个途径:

途径Ⅰ:C(s)+O2(g) CO2(g)(放热Q1J),

途径Ⅱ:①先制水煤气:C(s)+H2O(g)= CO(g)+H2(g)(吸热Q2J)

②再燃烧水煤气:CO(g)+1/2O2 (g) CO2,H2(g)+1/2O2 (g) H2O(g) (共放热Q3J)

试回答下列问题:

⑴途径Ⅰ放出的热量 (填“大于”、“等于”或“小于”)途径Ⅱ放出的热量。

⑵Q1、Q2、Q3的数学关系式是 。

⑶由于制取水煤气反应里,反应物所具有的总能量 生成物所具有的总能量,所以反应过程中,反应物应需要 能量才能转化为生成物,因此其反应条件为 。

⑷简述煤通过途径Ⅱ作为燃料的意义是:

。

三、化学能与电能的转化

1.原电池:把 化学能 转化为 电能 的装置

①铜锌原电池的正负极:锌是 负极 、铜是 正极

②外电路电子流向: 电子由负极流向正极(即由锌流向铜)

③内电路阴阳离子流向:电解质溶液中,Zn2+和H+向 正极 移动,SO42-向 负极 移动。

④现象: 负极锌片 不断溶解, 正极铜片上 有气泡产生

⑤电极反应:

正极: 2H++2e-=H2 ↑ ;(反应类型: 还原反应 )

负极: Zn-2e-=Zn2+ ;(反应类型: 氧化反应 )

总的反应可表示为: Zn+2H+=Zn2++H2↑ 。

2.原电池的构成条件

①有两种活泼性 不同的电极材料 ;②电极材料均插入 电解质溶液 中;

③两极相连形成 闭合回路 ;④存在 自发的氧化还原反应

3.电能转化为化学能:电解氯化铜溶液

⑴阴极与电源 负极 相连;阳极与电源 正极 相连;

⑵电子的流向:电子由 电源的负极流向电解池的阴极 , 电解池的阳极流向电源的正极

⑶阴、阳离子的移动方向: Cu2+由阳极流向阴极 , Cl-由阴极流向阳极阴离子

⑷电解池电极反应(惰性电极):

阳极:2Cl--2e-=Cl2↑(反应类型: 氧化反应 )

阴极:Cu2++2e-=Cu (反应类型: 还原反应 )

总反应:CuCl2 Cu+Cl2↑

练习三

1.某金属和盐酸反应生成氢气,该金属与锌组成原电池时,锌为负极,则该金属可能为

A.铝 B.铜 C.锡 D.硅 ( )

2.由铜、锌和稀硫酸组成的原电池中,经过一段时间后,下列说法正确的是 ( )

A.锌片是正极,铜片上有气泡产生 B.电流方向是从锌片流向铜片

C.溶液中硫酸的物质的量减小 D.电解液中H+浓度值保持不变

3.把a、b、c、d四块金属片浸泡在稀H2SO4中,用导线两两相连可以组成多种原电池:若a、b相连时,a为负极;c、d相连时,c为负极;a、c相连时,c为正极;b、d相连时,b为正极。则这四种金属的活动性顺序由强到弱为 ( )

A.a>b>c>d B.a>c>d>b C.c>a>b>d D.b>d>c>a

四、太阳能、生物质能和氢能源的利用

1.人类所使用的能量绝大部分来源于 太阳能 ,捕获太阳能的生物主要为 绿色植物 ,通过光合作用把太阳能转化为化学能,光合作用的总反应式是 ;动物体内的淀粉、纤维素在酶的作用下,水解为 葡萄糖 ,继续氧化生成 二氧化碳 、和

水 ,并释放能量。

2.生物质能来源于 植物及其加工产品 所贮存的能量,生物质能的利用方式有: 直接燃烧法 、 生物化学转换法 、 热化学转换法 。

3.氢能源的开发和利用:寻找合适的催化剂并利用太阳能分解水制取氢气、氧气,并将其设计成 氢氧燃料电池 ,简接利用太阳能。

专题三:有机化合物的获得与应用

一、化石燃料与有机化合物

1.有机物的结构特点:①成键特点:碳原子呈四价、碳原子间可形成单键、双键和参键等、可成链状或成环状分子。②存在同分异构体

2.天然气的利用 甲烷

⑴甲烷的结构式 、电子式

⑵甲烷的取代反应产物中:只有是 气态, 、 、 都是无色不溶于的油状液体。

3.石油的炼制 乙烯

⑴石油的炼制方法:分馏、石油裂化(提高汽油的产量和质量)、石油裂解(制得乙烯)

⑵乙烯的分子式 C2H4 、结构简式 CH2=CH2 、结构式

⑶乙烯的官能团是 C=C ,能发生 加成 反应

①在一定条件下,乙烯与Cl2、HCl、H2O作用,依次反应生成

②乙烯能使 溴水或酸性高锰酸钾溶液 褪色。

3.煤的综合利用 苯

⑴煤的综合利用方法:煤的干馏(化学变化),从煤焦同中可提取 苯、甲苯和二甲苯 。

⑵苯的化学分子式为 C6H6 、最简式为 CH 、结构简式为 或 。苯中碳原子间的化学键是介于单键和双键之间特殊化学键,易发生 取代 反应,不易发生 加成 反应,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色。

二、食品中的有机化合物

1.乙醇的分子式为 、结构简式为 、醇的官能团是 。

⑴乙醇与是 CH3-O-CH3 同分异构体

⑵乙醇在有催化剂存在时,并在加条件下,能被氧气氧化成 CH3CHO ,并进一步氧化成 CH3COOH 。

2.乙酸的分子为 ,结构简式为 ,羧酸的官能团是 。

⑴乙酸是一元有机 弱酸 ,但其酸性比碳酸要 强 ,能使 紫色石蕊试液 变红。

⑵乙酸和乙醇在浓硫酸做催化剂,并加热条件下,发生酯化反应(也是“取代反应”):其中乙酸去 ,乙醇去 ,其反应方程式可表示为:

CH3CO18OH+CH3CH2OH CH3COOCH2CH3+H218O

①浓硫酸的作用是: 催化剂 和 吸水剂作用 ;

②饱和碳酸钠的作用是:净化乙酸乙酯,便于分离提纯乙酸乙酯,其分离方法是 分液 ;

③为防止在加热时发生暴沸,在反应混合物中应加入 沸石或几块碎磁片 ;

④兼具凝作用的长导管不能插入液面下的原因是:防止加热不均产生 倒吸 现象。

3.酯和油酯

油酯的水解反应:在酸性条件下,水解生成 高级脂肪酸 和 甘油 ;在碱性条件下,水解生成 高级脂肪酸钠盐(硬脂酸钠) 和甘油。

4.糖类

常见的糖类有:葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、淀粉和纤维素。其是 和 是同分异构体, 和 不同同分异构体。

⑴葡萄糖具有还原性:能与 银氨溶液 发生银镜反应;和 新制的氢氧化铜悬浊液 反应产生 红色的氧化亚铜沉淀 。

⑵淀粉溶液遇 碘水 会变蓝,而纤维素则不能,但它们都水解得到 葡萄糖 。

⑶为检验淀粉的水解程度,在加入银氨溶液或新制的氢氧化铜悬浊液之前都应加入 氢氧化钠溶液 ,目的是为了 中和硫酸 。

5.蛋白质和氨基酸

⑴蛋白质在某些 浓无机盐溶液 中,会产生 盐析现象 ,利用这一性质可以对蛋白质进行 分离或提纯 ;

⑵蛋白质在 热、强酸、强碱、重金属盐、紫外线、X光、福尔马林、酒精等 作用下,会发生 变性 ,失去生理功能,利用这一性质可以进行 杀菌消毒 。

⑶氨基酸的结构:氨基酸分子中至少含有一个 一COOH 和一个 一NH2 。α-氨基酸中至少有一个 氨基 一个 羧基 连在 同一个碳原子 上。

专题四:化学科学与人类文明

一、化学是认识和创造物质的科学

1.化学是打开物质世界的钥匙

⑴19世纪,化学科学理论建立了以 原子论 、 分子结论 和 原子价键理论 为中心内容的经典原子分子论;发现了 元素周期律 ;提出了 质量守恒定律 ,奠定了化学反应动力学基础;人工合成 尿素 ,彻底动摇了“生命力论”,使有机化学得到迅猛发展。

⑵化学家鲍林,提出了 氢键理论 和 蛋白质分子的螺旋结构模型 ,为DNA分子双螺旋结构模型的提出奠定了基础。

⑶人类对酸碱的认识:

①酸碱电离理论:1883年,瑞典家阿伦尼乌斯创立了电离学说,提出 电解质电离时产生的阳离子全是氢离子的 是酸, 电解质电离产生的阴离子全是氢氧根离子的 是碱, 电解质电离时既产生氢离子又产生氢氧根离子 是两性物质;

②酸碱质子(H+)理论:1923年,又有化学家提出了在非水溶液中和无水条件下适用的酸碱理论,凡能 给出质子的物质 都是酸,凡能 接受质子的物质 都是碱, 既能给出质子又能接受质子的物质 是两性物质。

2.化学是人类创造新物质的工具

⑴在化学科学的发展过程中,科学家积累了物质制备的一系列方法,特别是随着现代 合成技术 、 分离和检验技术 的发展,人们己经能够设计并创造出符合需要的新物质。

⑵电解原理的发现,电解技术的进步提高了食盐的利用价值: 电解熔融食盐 可以得到活泼的金属钠,而 电解饱和食盐水 得到的是烧碱、氯气、氢气,利用 氢气在氯气中燃烧 则可制得盐酸。

⑶20世纪以来, 合成氨 、 合成尿素 、 合成抗生素 等技术的相继发明,高分子的化学合成、新材料的屈出不穷、分离技术不断改进,使人类的生活水不不断提高。

二、化学是社会持续发展的基础

1.现代科学技术的发展离不开化学

⑴一些科学家认为: 化学合成和分离技术 是人类生存所必需的,是 信息技术 、 生物技术 、 核科学和核武器技术 、 航空航天和导弹技术 、 激光技术 、 纳米技术不可或缺的物质基础。

⑵在了解 光合作用 、 固氮作用机理 和 催化剂理论 的基础上,可以期望实现农业的工业化,在工厂中生产粮食和蛋白质,使人类的生活质量大大提高。

2.解决环境问题需要化学科学

⑴ 二氧化硫 的排放是造成硫酸型酸雨的主要原因,为减少硫酸型酸雨对环境造成的危害,采用 石灰石-石膏法 、 氨水法 燃煤烟气脱硫,既可以消除燃煤烟气中的二氧化硫,同是时还可以得到副产品 石膏 和 硫酸铵 。

⑵汽车发动机燃油排放的尾气中 CO、NO、NO2、碳氢化合物、颗粒物 造成的空气污染,破坏了生态循环。为消除汽车尾气所造成的污染,所采取的措施有:在石油炼制过程中进行 脱硫处理 ;发明了汽车尾气 催化净化转化装置 ,使尾气中的 CO、NO 在催化剂的作用下转化为无害的 N2、CO2和H2O 排出;用新的无害的汽油添加剂代替 四乙基铅 抗震剂;使用 酒精、天然气 代替部分或全部燃油;使用 氢 作汽车燃料,实现 “零排放” 。

⑶大气中二氧化碳的浓度不断增加, 温室效应 日益严重,为此,科学家研究并发现:二氧化碳和 环氧丙烷 在催化剂作用下可生成一种 可降解塑料 。

⑷从根本上解决环境和生态问题,要依靠 “绿色化学” ,绿色化学要求利用化学原理从源头上消除无污染,期望在化学反应和化学工业过程中充分利用参与反应的原料,所有物质原料、中间产物都在内部循环、利用,实现“零排放”。www. ( http: / / www. )

A

AA

D

AA

B

AA

E

AA

C

AA

CH3

CH3 -C-CH3

CH3

CH3CHCH2CH3

CH3

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

化学2:复习纲要

专题一: 微观结构与物质的多样性

一、原子核外电子排布和元素周期律

1. 原子核外电子的排布

⑴电子总是从能量 低 的电子层排起,然后由 里 向 外 排;

⑵各层最多能容纳的电子数目为 2n2 ;

⑶最外层最多能容纳的电子数目为8(K层为最外层时,不超过2个电子),次外层电子数目不超过18,倒数第三层不超过32个电子。

练习一:

1.某元素核外有三个电子层,其最外层电子数是次外层电子数的一半,则此元素是( C )

A.S B.C C.Si D.Cl

2.已知aXm+和bYn-的电子层结构相同,则下列关系式正确的是 ( A )

A. a=b+m+n B. a=b-m+n C. a=b+m-n D. a=b-m-n

3.核外电子排布相同的离子Am+和Bn-,两种元素的质子数,前者与后者的关系是 ( A )

A.大于 B.小于 C.等于 D.不能肯定

4.有X、Y两种原子,X原子的M层比Y原子的M层少3个电子,Y原子的L层电子数恰好是X原子L层电子数的二倍,则X为 ,Y为

5.A+、B-、C、D四种微粒中均有氢原子,且电子总数均为10个。溶液中的A+和B-在加热时相互反应可转化为C和D。

用电子式表示:A 、B- 、C 、D 。

2. 元素周期律

⑴原子半径的递变规律:同周期元素的原子半经随 原子序数递减 ;

同主族元素的原子半经随 电子层数递增 。

⑵同主族元素金属性的递变规律(IA族):从上到下金属性 逐渐增强

①金属单质与水或酸置换出氢:由 易 到 难

②最高价氧化物的水化物碱性:由 强 到 弱

⑶同主族元素非金属性的递变规律(ⅦA族):从上到下非金属性 逐渐递减弱

①非金属单质与氢气反应:由 易 到 难 ; ②气态氢化物的稳定性顺序:由 强 到 弱 ;③最高价氧化物的水化物酸性:由 弱 到 强 。

⑷主族元素化合价规律

①元素最高正化合价数=主族序数=最外电子层数

②元素最低负化合价数=8-主族序数

练习二:

1.A、B、C、D、E五种元素的原子的原子序数都小于18且具有相同的电子层,A和B的最高价氧化物对应的水化物均呈碱性,且碱性B>A,C和D的气态氢化物的稳定性C>D;E是这五种元素中原子半径最小的元素,则它们的原子序数由小到大的顺序 ( )

A.A、B、C、D、E B.E、C、D、B、A

C.B、A、D、C、E D.C、D、A、B、E

2.HF、H2O、CH4、SiH4四种气态氢化物按稳定性由弱到强排列正确的是 ( )

A.CH4<H2O<HF<SiH4 B.SiH4<HF<CH4<H2O

C.SiH4<CH4<H2O<HF D.H2O<CH4<HF<SiH4

3.在1~18号元素中(除稀有气体元素外):①原子半径最大的元素是 ,②原子半径最小的元素是 。

4.A、B、C、D 四种元素的原子序数均小于18,其最高正价数依次为1、4、5、7。已知B的原子核外次外层电子数为2;A、C原子的核外次外层电子数为8;D元素的最高价氧化物对应的水化物是已知含氧酸中最强的酸。;

⑴A、B、C、D分别是 、 、 、 ;(填元素符号)

⑵A的离子结构示意图为 ,C的原子结构示意图为 ;

⑶C、D的气态氢化物稳定性由强到弱的顺序为: (写化学式,并用“<”或“>”表示强弱)。

3. 元素周期律的应用

⑴根据元素在周期表中的位置,可推测元素的 原子结构 ,预测其 主要化学性质 ;

⑵在金属和非金属的分界线附近可找到 半导体 ;

⑶在过渡元素中寻找各种优良的 催化剂 和 耐高温 、 耐腐蚀 的合金材料。

练习三:

1.主族元素在周期表中所处的位置,取决于该元素的 ( )

A.最外层电子数和相对原子质量 B.相对原子质量和核外电子数

C.次外层电子数和电子层数 D.电子层数和最外层电子数

2.元素X的原子有3个电子层,最外层有4个电子。这种元素位于周期表的 ( )

A.第4周期ⅢA族 B.第4周期ⅦA族

C.第3周期ⅣB族 D.第3周期ⅣA族

3.某元素原子的最外电子层上只有2个电子,该元素是 ( )

A.一定是IIA元素 B.一定是金属元素

C.一定是正二价元素 D.可能是金属元素,也可能是非金属元素

4.A、B、C、D、E五种主族元素所处周期表的位置如右图所示。

已知A元素能与氧元素形成化合物AO2,AO2中氧的质量分数为50%,

且A原子中质子数等于中子数,则A元素的原子序数为 ,

位于第 周期、第 族,A的氧化物除了AO2外还有 ;

D元素的符号是 ,位于 周期、第 族;B与氢气反应

的化学反应方程式为 ;

E单质的化学式 ,与C具有相同核外排布的粒子有 。

二、微粒之间的相互作用

1.化学键:物质中直接相邻的 原子 或 原子团 之间存在的强烈的相互作用叫做化学键。 常见的化学键有: 离子 键和 共价 键。

⑴离子键

①离子键:使 阴、阳离子 结合成化合物的静电作用

②离子化合物:由阴、阳离子通过静电作用所形成的化合物叫做离子化合物

⑵共价键

①原子间通过 共用电子对 所形成的强烈相互作用

②共价化合物:直接相邻的原子间 均以共价键 相结合的化合物

⑵共价化合物:以 共用电子对 形成分子的化合物叫做共价化合物

⑶共价键的存在:多原子构成的 非金属单质中、共价化合物中、复杂的离子化合物 。

2.电子式:在元素符号周围用小黑点·(或×)来表示原子的最外层电子的式子叫电子式

3.分子间作用力:分子间存在的将分子聚集在一起的作用力

练习四:

1.下列不是离子化合物的是 ( )

A.H2O B.CaCl2 C.NaOH D.NaNO3

2.根据原子序数,下列各组原子能以离子键结合的是 ( )

A.10与19 B.6与16 C.11与17 D.14与8

3. 下列离子化合物中,由与Ne和Ar电子层结构相同的离子组成的是 ( )

A.LiBr B.NaCl C.KCl D.KBr

4.写出下列微粒的电子式:水 、双氧水 、氨气 、甲烷 、氢氧化钠 、氯化镁 、过氧化钠 、次氯酸 、氢氧根离子 、铵根离子 。

三、从微粒结构看物质的多样性

1.同素异形现象: 同一种元素形成的几种不同单质 ,互称为“同素异形体”,这种现象叫做“同素异形现象”。

2.同分异构现象: 分子式相同而结构不同的化合物 ,互称为“同分异构体”,这种现象叫做同分异构现象。

3.同素异体、同分异构体、同位素之间的比较:

同素异形体 同分异构体 同位素

相同点 同种元素构成 分子式相同 质子数相同的同种元素

不同点 结构不同 结构不同 中子数不同

研究对象 单质 有机化合物 原子

4.不同类型的晶体

⑴离子晶体:微粒间通过 离子键 结合而形成的晶体,叫做离子晶体,离子晶体中 不存在单个分子 ,但阴、阳离子之间有确定的离子个数比;

⑵分子晶体:微粒间通过 分子间作用力 所形成的晶体叫做分子晶体,在分子晶体中 存在单个分子 ,分子间作用力较弱,因此一般具有较小的硬度、较低的熔点和沸点。

⑶原子晶体:相邻原子间通过 共价键 结合而成 空间网状结构 的晶体,叫做原子晶体,在原子晶体中 不存在单个分子 ,微粒间的作用力很强,因此具有很高的熔、沸点 ,硬度大 。常见的原子晶体有: 金刚石、硅、二氧化硅、碳化硅 等。

⑷几种晶体之间的比较:

晶体类型 离子晶体 分子晶体 原子晶体

结构 构成晶体的粒子 阴、阳离子 分子 原子

微粒间作用力 离子键 分子间作用力 共价键

性质 硬度 较大 小 大

熔、沸点 较高 低 很高

熔化时克服的作用力 离子键 分子间作用力 共价键

练习五:

1.下列关于“由同种元素组成的物质”的说法中正确的是 ( )

A.一定是单质 B.一定是纯净物 C.一定是混合物 D.不可能是化合物

2.根据表中给出的数据 ,判断下列说法错误的是 ( )

NaCl MgCl2 AlCl3 SiCl4 单质硼 B

熔点/℃ 810 710 180 -68 2360

沸点/℃ 1465 1418 160 57 2500

A.SiCl4是分子晶体 B.单质B是原子晶体

C.NaCl是分子晶体 D.AlCl3在一定条件下能升华

3.氮化硅(Si3N4)是一种新型的耐高温耐磨材料,在工业上有着广泛用途,它属于:( )

A.原子晶体 B.分子晶体 C.金属晶体 D.离子晶体

4.在高温、高压、催化剂作用下,能将石墨转化为金刚石,这一变化属于 ( )

A.物理变化 B.化学变化 C.氧化还原反应 D.非氧化还原反应

5.在① 6 3Li ② 14 7N ③ 23 11Na ④ 24 12Mg ⑤ 7 3Li ⑥ 14 6C ⑦ C60

⑧ 石墨 ⑨ ⑩ 几种物质中:

⑴ 和 互为同位素;(填编号,下同)

⑵ 和 质量数相等,但不能互称同位素;

⑶ 和 的中子数相等,但质子数不相等,所以不是同一种元素;

⑷ 和 互为同素异形体, 和 互为同分异构体。

6.将下列物质,按要求填空:①水晶 ②白磷 ③晶体氩 ④氢氧化钾 ⑤干冰 ⑥硫磺⑦金刚石 ⑧过氧化钠 ⑨固体酒精

⑴属于离子化合物的是 ;

⑵属于分子晶体的单质是 ,属于分子晶体的化合物是 ;

⑶属于由原子直接构成的分子晶体的是 ;

⑷属于原子晶体的是 ;

专题二:化学反应与能量变化

一、化学反应速率与反应限度

1.化学反应速率:用单位时间内反应物或生成物的物质的量浓度的变化量来表示,数学表达式: ,单位:

⑴化学反应速率的特点

①化学反应速率是平均速率,且均取正值;

②同一反应里,不同物质的浓度改变量表示速率,数值可能不同,但表示的意义相同。

③各物质表示的速率比等于该反应方程式中相应的计量系数比

⑵影响化学反应速率的因素:

①内因:由反应物的结构、性质决定;

②外因:外界条件对化学反应速成率的影响:

条件 影响结果 条件 影响结果

①浓度 c↑→v↑ ④催化剂 具有选择性,不影响产量

②温度 t↑→v↑ ⑤接触面积大小 s↑→v↑

③压强 P↑→v↑(只影响气体)

2.化学反应限度

⑴可逆反应:在相同条件下,既能向正方向进行又能向逆反应方向进行的反应

⑵化学反应限度:当可逆反应达到平衡时,就是可逆反应所能达到的限度。

①化学平衡是一种 动态 平衡;催化剂只影响反应速率,不影响平衡。

②判断化学平衡的依据: v(正)=v(逆)

练习一:

1.决定化学反应速率的主要因素是 ( )

A.反应物的浓度 B.反应物的性质 C.反应温度 D.使用催化剂

2.下列措施肯定能使化学反应速率增大的是 ( )

A.使用催化剂 B.增大压强 C.升高温度 D.增大反应物的量

3.反应4NH3(g)+5O2(g)=4NO(g)+ 6H2 O(g),在10 L的密闭容器中进行,半分钟后,水蒸气的物质的量增加了0.45 mol,则此反应的平均速率v(反应物的消耗速率或生成物的生成速率)可表示为 ( )

A.v (NH3)=0.010 0 mol/(L·s) B.v (O2)=0.001 0 mol/(L·s)

C.v (NO)=0.001 0 mol/(L·s) D.v (H2O)=0.045 mol/(L·s)

4.可逆反应2NH3N2+3H2在密闭容器中进行,达到平衡状态的标志 ( )

①单位时间内生成n mol N2的同时生成2n mol NH3 ②单位时间内生成n mol N2的同时生成3n mol H2 ③用NH3、N2、H2的物质的量浓度变化表示的反应速率之比为2∶1∶3④各气体的浓度不再改变 ⑤混合气体的平均相对分子质量不再改变

A.①④⑤ B.②③⑤ C.①③④ D.①②③④⑤

5.某温度时,在2 L容器中X、Y、Z三种物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示。

①由图中数据分析,该反应的化学方程式为

;

②反应开始至2 min,Z的平均反应速率为 。

二、化学反应中的热量

1.吸热反应和放热反应

∑E(反应物)-∑E(生成物)=△H

当△H>0时, 吸热 反应;当△H<0时, 放热 反应(填“吸热”或“放热”)

2.常见的放热、吸热反应

⑴放热反应: 所有燃烧 、中和反应 、 金属与酸生成气体的反应 、 大多数的化合反应

⑵吸热反应:

①C(s) +CO2(g) 2CO(g) ②C(s) +H2O(g) CO(g) + H2(g)

③Ba(OH)2·8H2O(s) + 2NH4Cl(s) = BaCl2(aq) +2NH3(g) + 10H2O(l) ④大多数的分解反应

3.热化学方程式的书写: CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l) △H=-889.6 kJ/mol

①不需注明反应条件,但要注明反应物和生成物的 状态 ②单位一般采用 kJ/mol ;

③热化学方程式中的计量数可以取分数,但数值与 ΔH 数值要对应;

④应注明反应时的 温度和压强 ,如不注明则指25 ℃、101 kPa。

练习二:

1.下列说法正确的是 ( )

A.在化学反应中发生物质变化的同时,不一定发生能量变化

B.ΔH >0表示放热反应,ΔH<0表示吸热反应

C.ΔH的大小与热化学方程式中化学计量数无关

D.生成物释放的总能量大于反应物吸收的总能量时,ΔH<0

2.已知H2(g) + C12(g) = 2HCl(g);△H=-184.6kJ·mol-1,则反应HCl(g)= 1/2H2(g) +1/2 Cl2(g)的△H为 ( )

A.+92.3 kJ·mol-1 B.-92.3 kJ·mol-1 C.-369.2 kJ·mol-1 D.+184.6 kJ·mol-1

3.把煤作为燃料可通过下列两个途径:

途径Ⅰ:C(s)+O2(g) CO2(g)(放热Q1J),

途径Ⅱ:①先制水煤气:C(s)+H2O(g)= CO(g)+H2(g)(吸热Q2J)

②再燃烧水煤气:CO(g)+1/2O2 (g) CO2,H2(g)+1/2O2 (g) H2O(g) (共放热Q3J)

试回答下列问题:

⑴途径Ⅰ放出的热量 (填“大于”、“等于”或“小于”)途径Ⅱ放出的热量。

⑵Q1、Q2、Q3的数学关系式是 。

⑶由于制取水煤气反应里,反应物所具有的总能量 生成物所具有的总能量,所以反应过程中,反应物应需要 能量才能转化为生成物,因此其反应条件为 。

⑷简述煤通过途径Ⅱ作为燃料的意义是:

。

三、化学能与电能的转化

1.原电池:把 化学能 转化为 电能 的装置

①铜锌原电池的正负极:锌是 负极 、铜是 正极

②外电路电子流向: 电子由负极流向正极(即由锌流向铜)

③内电路阴阳离子流向:电解质溶液中,Zn2+和H+向 正极 移动,SO42-向 负极 移动。

④现象: 负极锌片 不断溶解, 正极铜片上 有气泡产生

⑤电极反应:

正极: 2H++2e-=H2 ↑ ;(反应类型: 还原反应 )

负极: Zn-2e-=Zn2+ ;(反应类型: 氧化反应 )

总的反应可表示为: Zn+2H+=Zn2++H2↑ 。

2.原电池的构成条件

①有两种活泼性 不同的电极材料 ;②电极材料均插入 电解质溶液 中;

③两极相连形成 闭合回路 ;④存在 自发的氧化还原反应

3.电能转化为化学能:电解氯化铜溶液

⑴阴极与电源 负极 相连;阳极与电源 正极 相连;

⑵电子的流向:电子由 电源的负极流向电解池的阴极 , 电解池的阳极流向电源的正极

⑶阴、阳离子的移动方向: Cu2+由阳极流向阴极 , Cl-由阴极流向阳极阴离子

⑷电解池电极反应(惰性电极):

阳极:2Cl--2e-=Cl2↑(反应类型: 氧化反应 )

阴极:Cu2++2e-=Cu (反应类型: 还原反应 )

总反应:CuCl2 Cu+Cl2↑

练习三

1.某金属和盐酸反应生成氢气,该金属与锌组成原电池时,锌为负极,则该金属可能为

A.铝 B.铜 C.锡 D.硅 ( )

2.由铜、锌和稀硫酸组成的原电池中,经过一段时间后,下列说法正确的是 ( )

A.锌片是正极,铜片上有气泡产生 B.电流方向是从锌片流向铜片

C.溶液中硫酸的物质的量减小 D.电解液中H+浓度值保持不变

3.把a、b、c、d四块金属片浸泡在稀H2SO4中,用导线两两相连可以组成多种原电池:若a、b相连时,a为负极;c、d相连时,c为负极;a、c相连时,c为正极;b、d相连时,b为正极。则这四种金属的活动性顺序由强到弱为 ( )

A.a>b>c>d B.a>c>d>b C.c>a>b>d D.b>d>c>a

四、太阳能、生物质能和氢能源的利用

1.人类所使用的能量绝大部分来源于 太阳能 ,捕获太阳能的生物主要为 绿色植物 ,通过光合作用把太阳能转化为化学能,光合作用的总反应式是 ;动物体内的淀粉、纤维素在酶的作用下,水解为 葡萄糖 ,继续氧化生成 二氧化碳 、和

水 ,并释放能量。

2.生物质能来源于 植物及其加工产品 所贮存的能量,生物质能的利用方式有: 直接燃烧法 、 生物化学转换法 、 热化学转换法 。

3.氢能源的开发和利用:寻找合适的催化剂并利用太阳能分解水制取氢气、氧气,并将其设计成 氢氧燃料电池 ,简接利用太阳能。

专题三:有机化合物的获得与应用

一、化石燃料与有机化合物

1.有机物的结构特点:①成键特点:碳原子呈四价、碳原子间可形成单键、双键和参键等、可成链状或成环状分子。②存在同分异构体

2.天然气的利用 甲烷

⑴甲烷的结构式 、电子式

⑵甲烷的取代反应产物中:只有是 气态, 、 、 都是无色不溶于的油状液体。

3.石油的炼制 乙烯

⑴石油的炼制方法:分馏、石油裂化(提高汽油的产量和质量)、石油裂解(制得乙烯)

⑵乙烯的分子式 C2H4 、结构简式 CH2=CH2 、结构式

⑶乙烯的官能团是 C=C ,能发生 加成 反应

①在一定条件下,乙烯与Cl2、HCl、H2O作用,依次反应生成

②乙烯能使 溴水或酸性高锰酸钾溶液 褪色。

3.煤的综合利用 苯

⑴煤的综合利用方法:煤的干馏(化学变化),从煤焦同中可提取 苯、甲苯和二甲苯 。

⑵苯的化学分子式为 C6H6 、最简式为 CH 、结构简式为 或 。苯中碳原子间的化学键是介于单键和双键之间特殊化学键,易发生 取代 反应,不易发生 加成 反应,不能使酸性高锰酸钾溶液褪色。

二、食品中的有机化合物

1.乙醇的分子式为 、结构简式为 、醇的官能团是 。

⑴乙醇与是 CH3-O-CH3 同分异构体

⑵乙醇在有催化剂存在时,并在加条件下,能被氧气氧化成 CH3CHO ,并进一步氧化成 CH3COOH 。

2.乙酸的分子为 ,结构简式为 ,羧酸的官能团是 。

⑴乙酸是一元有机 弱酸 ,但其酸性比碳酸要 强 ,能使 紫色石蕊试液 变红。

⑵乙酸和乙醇在浓硫酸做催化剂,并加热条件下,发生酯化反应(也是“取代反应”):其中乙酸去 ,乙醇去 ,其反应方程式可表示为:

CH3CO18OH+CH3CH2OH CH3COOCH2CH3+H218O

①浓硫酸的作用是: 催化剂 和 吸水剂作用 ;

②饱和碳酸钠的作用是:净化乙酸乙酯,便于分离提纯乙酸乙酯,其分离方法是 分液 ;

③为防止在加热时发生暴沸,在反应混合物中应加入 沸石或几块碎磁片 ;

④兼具凝作用的长导管不能插入液面下的原因是:防止加热不均产生 倒吸 现象。

3.酯和油酯

油酯的水解反应:在酸性条件下,水解生成 高级脂肪酸 和 甘油 ;在碱性条件下,水解生成 高级脂肪酸钠盐(硬脂酸钠) 和甘油。

4.糖类

常见的糖类有:葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、淀粉和纤维素。其是 和 是同分异构体, 和 不同同分异构体。

⑴葡萄糖具有还原性:能与 银氨溶液 发生银镜反应;和 新制的氢氧化铜悬浊液 反应产生 红色的氧化亚铜沉淀 。

⑵淀粉溶液遇 碘水 会变蓝,而纤维素则不能,但它们都水解得到 葡萄糖 。

⑶为检验淀粉的水解程度,在加入银氨溶液或新制的氢氧化铜悬浊液之前都应加入 氢氧化钠溶液 ,目的是为了 中和硫酸 。

5.蛋白质和氨基酸

⑴蛋白质在某些 浓无机盐溶液 中,会产生 盐析现象 ,利用这一性质可以对蛋白质进行 分离或提纯 ;

⑵蛋白质在 热、强酸、强碱、重金属盐、紫外线、X光、福尔马林、酒精等 作用下,会发生 变性 ,失去生理功能,利用这一性质可以进行 杀菌消毒 。

⑶氨基酸的结构:氨基酸分子中至少含有一个 一COOH 和一个 一NH2 。α-氨基酸中至少有一个 氨基 一个 羧基 连在 同一个碳原子 上。

专题四:化学科学与人类文明

一、化学是认识和创造物质的科学

1.化学是打开物质世界的钥匙

⑴19世纪,化学科学理论建立了以 原子论 、 分子结论 和 原子价键理论 为中心内容的经典原子分子论;发现了 元素周期律 ;提出了 质量守恒定律 ,奠定了化学反应动力学基础;人工合成 尿素 ,彻底动摇了“生命力论”,使有机化学得到迅猛发展。

⑵化学家鲍林,提出了 氢键理论 和 蛋白质分子的螺旋结构模型 ,为DNA分子双螺旋结构模型的提出奠定了基础。

⑶人类对酸碱的认识:

①酸碱电离理论:1883年,瑞典家阿伦尼乌斯创立了电离学说,提出 电解质电离时产生的阳离子全是氢离子的 是酸, 电解质电离产生的阴离子全是氢氧根离子的 是碱, 电解质电离时既产生氢离子又产生氢氧根离子 是两性物质;

②酸碱质子(H+)理论:1923年,又有化学家提出了在非水溶液中和无水条件下适用的酸碱理论,凡能 给出质子的物质 都是酸,凡能 接受质子的物质 都是碱, 既能给出质子又能接受质子的物质 是两性物质。

2.化学是人类创造新物质的工具

⑴在化学科学的发展过程中,科学家积累了物质制备的一系列方法,特别是随着现代 合成技术 、 分离和检验技术 的发展,人们己经能够设计并创造出符合需要的新物质。

⑵电解原理的发现,电解技术的进步提高了食盐的利用价值: 电解熔融食盐 可以得到活泼的金属钠,而 电解饱和食盐水 得到的是烧碱、氯气、氢气,利用 氢气在氯气中燃烧 则可制得盐酸。

⑶20世纪以来, 合成氨 、 合成尿素 、 合成抗生素 等技术的相继发明,高分子的化学合成、新材料的屈出不穷、分离技术不断改进,使人类的生活水不不断提高。

二、化学是社会持续发展的基础

1.现代科学技术的发展离不开化学

⑴一些科学家认为: 化学合成和分离技术 是人类生存所必需的,是 信息技术 、 生物技术 、 核科学和核武器技术 、 航空航天和导弹技术 、 激光技术 、 纳米技术不可或缺的物质基础。

⑵在了解 光合作用 、 固氮作用机理 和 催化剂理论 的基础上,可以期望实现农业的工业化,在工厂中生产粮食和蛋白质,使人类的生活质量大大提高。

2.解决环境问题需要化学科学

⑴ 二氧化硫 的排放是造成硫酸型酸雨的主要原因,为减少硫酸型酸雨对环境造成的危害,采用 石灰石-石膏法 、 氨水法 燃煤烟气脱硫,既可以消除燃煤烟气中的二氧化硫,同是时还可以得到副产品 石膏 和 硫酸铵 。

⑵汽车发动机燃油排放的尾气中 CO、NO、NO2、碳氢化合物、颗粒物 造成的空气污染,破坏了生态循环。为消除汽车尾气所造成的污染,所采取的措施有:在石油炼制过程中进行 脱硫处理 ;发明了汽车尾气 催化净化转化装置 ,使尾气中的 CO、NO 在催化剂的作用下转化为无害的 N2、CO2和H2O 排出;用新的无害的汽油添加剂代替 四乙基铅 抗震剂;使用 酒精、天然气 代替部分或全部燃油;使用 氢 作汽车燃料,实现 “零排放” 。

⑶大气中二氧化碳的浓度不断增加, 温室效应 日益严重,为此,科学家研究并发现:二氧化碳和 环氧丙烷 在催化剂作用下可生成一种 可降解塑料 。

⑷从根本上解决环境和生态问题,要依靠 “绿色化学” ,绿色化学要求利用化学原理从源头上消除无污染,期望在化学反应和化学工业过程中充分利用参与反应的原料,所有物质原料、中间产物都在内部循环、利用,实现“零排放”。www. ( http: / / www. )

A

AA

D

AA

B

AA

E

AA

C

AA

CH3

CH3 -C-CH3

CH3

CH3CHCH2CH3

CH3

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网