化学:广东省2009届高考理科基础化学必修ⅱ总复习资料

文档属性

| 名称 | 化学:广东省2009届高考理科基础化学必修ⅱ总复习资料 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 638.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2009-07-18 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

广东省2009届高考理科基础化学必修Ⅱ总复习资料

第五章 物质结构 元素周期律

教学目的1:

① 巩固学习原子结构和性质的关系

② 巩固学习元素周期表的结构

教学课时:

2.5课时

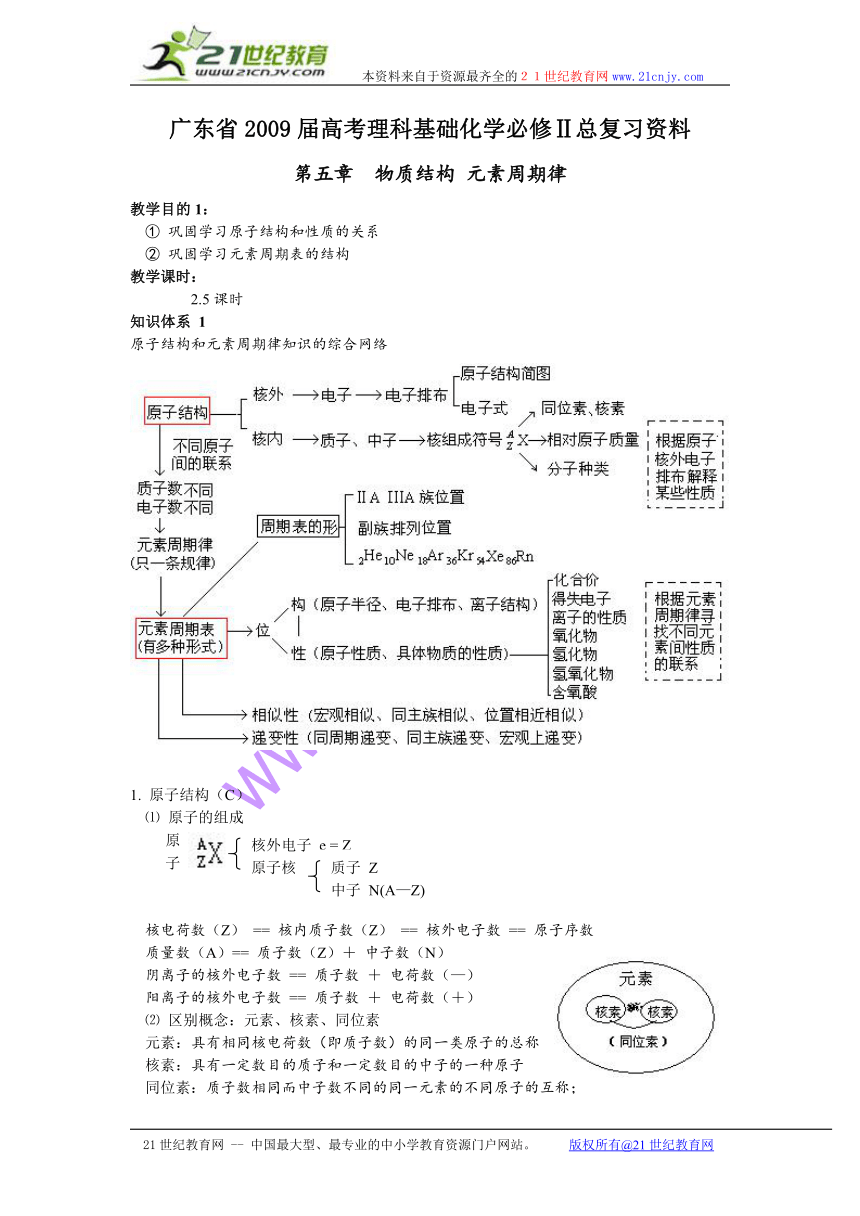

知识体系 1

原子结构和元素周期律知识的综合网络

1. 原子结构(C)

⑴ 原子的组成

核电荷数(Z) == 核内质子数(Z) == 核外电子数 == 原子序数

质量数(A)== 质子数(Z)+ 中子数(N)

阴离子的核外电子数 == 质子数 + 电荷数(—)

阳离子的核外电子数 == 质子数 + 电荷数(+)

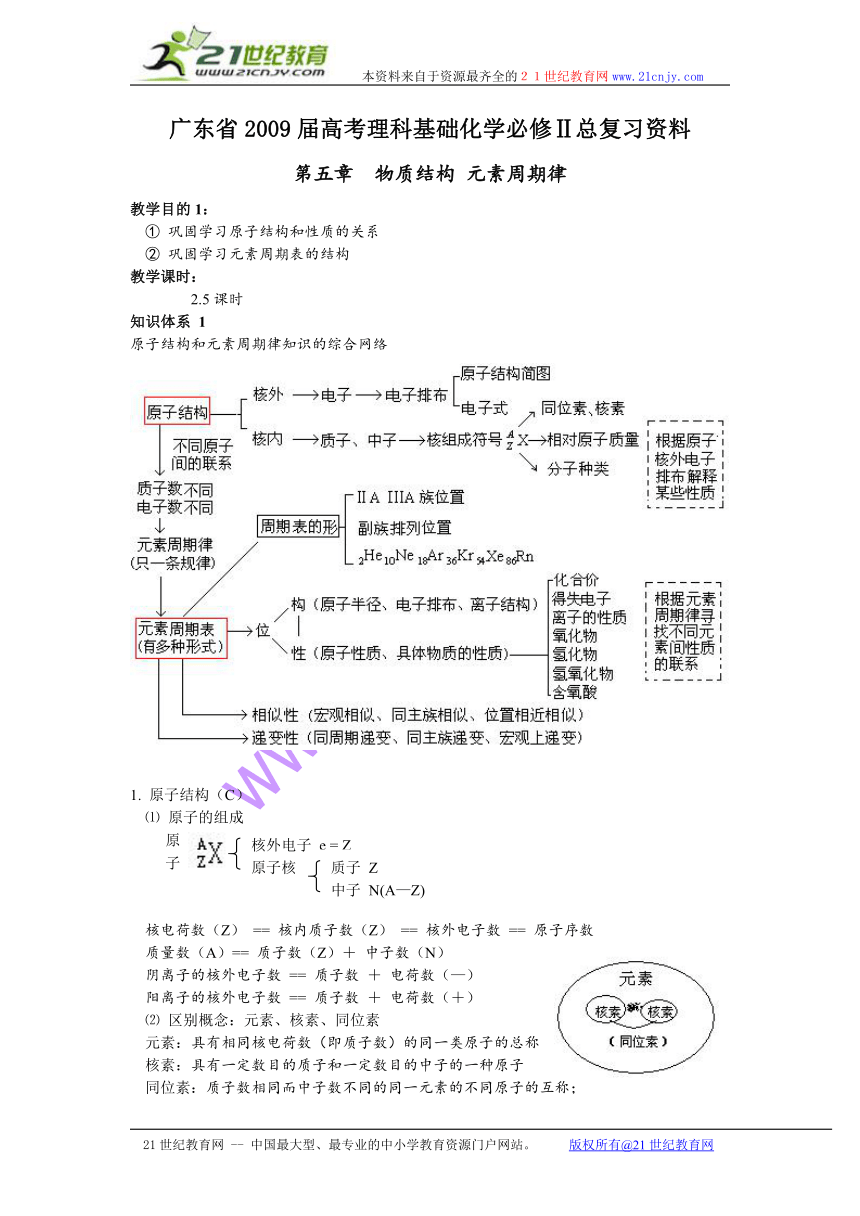

⑵ 区别概念:元素、核素、同位素

元素:具有相同核电荷数(即质子数)的同一类原子的总称

核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子

同位素:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子的互称;

也就是说同一元素的不同核素之间互称为同位素。

⑶ 元素的相对原子质量

① 同位素的相对原子质量:该同位素质量与12C质量的1/12的比值。

② 元素的相对原子质量等于各种同位素相对原子质量与它们在元素中原子所占百分数(丰度)乘积之和。即:元素的相对原子质量Ar == Ar1·a% + Ar2·b% + …

⑷ 核外电子的电子排布(了解)

① 核外电子运动状态的描述

电子云(运动特征):电子在原子核外空间的一定范围内高速、无规则的运动,不能测定或计算出它在任何一个时刻所处的位置和速度,但是电子在核外空间一定范围内出现的几率(机会)有一定的规律,可以形象地看成带负电荷的云雾笼罩在原子核周围,我们把它称为电子云。

电子层:在多个电子的原子里,根据电子能量的差异和通常运动的区域离核远近不同,把电子分成不同的能级,称之为电子层。电子能量越高,离核越远,电子层数也越大。

电子层符号 K L M N O P Q

电子层序数n 1 2 3 4 5 6 7

离核远近 近 ——→ 远

能量高低 低 ——→ 高

② 原子核外电子排布规律

每一层电子数最多不超过2n2 ;

最外层电子数最多不超过8个,次外层电子数最多不超过18个,倒数第三层不超过32个;

核外电子总是先占有能量最低的电子层,当能量最低的电子层排满后,电子才依次进入能量较高的电子层。

⑸ 原子结构示意图的书写

2. 元素周期表(B)

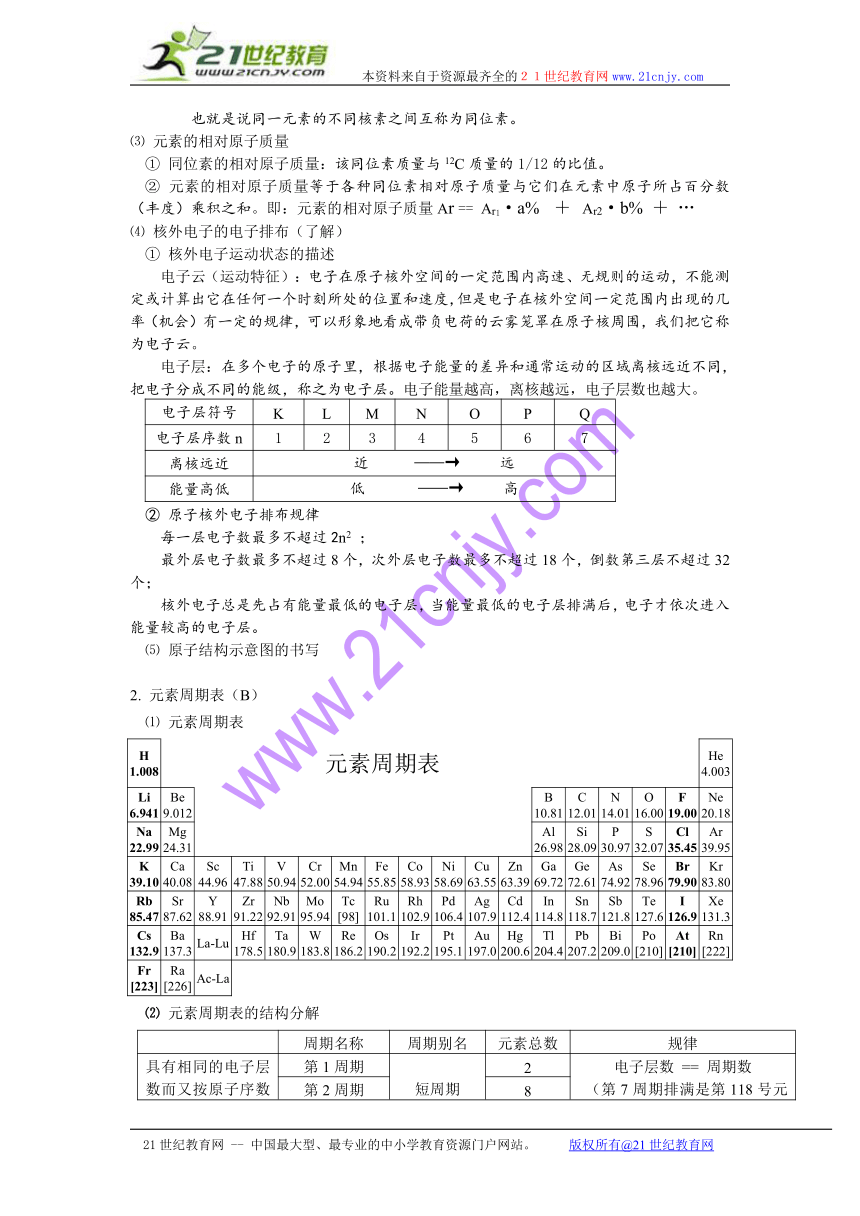

⑴ 元素周期表

H1.008 元素周期表 He4.003

Li6.941 Be9.012 B10.81 C12.01 N14.01 O16.00 F19.00 Ne20.18

Na22.99 Mg24.31 Al26.98 Si28.09 P30.97 S32.07 Cl35.45 Ar39.95

K39.10 Ca40.08 Sc44.96 Ti47.88 V50.94 Cr52.00 Mn54.94 Fe55.85 Co58.93 Ni58.69 Cu63.55 Zn63.39 Ga69.72 Ge72.61 As74.92 Se78.96 Br79.90 Kr83.80

Rb85.47 Sr87.62 Y88.91 Zr91.22 Nb92.91 Mo95.94 Tc[98] Ru101.1 Rh102.9 Pd106.4 Ag107.9 Cd112.4 In114.8 Sn118.7 Sb121.8 Te127.6 I126.9 Xe131.3

Cs132.9 Ba137.3 La-Lu Hf178.5 Ta180.9 W183.8 Re186.2 Os190.2 Ir192.2 Pt195.1 Au197.0 Hg200.6 Tl204.4 Pb207.2 Bi209.0 Po[210] At[210] Rn[222]

Fr[223] Ra[226] Ac-La

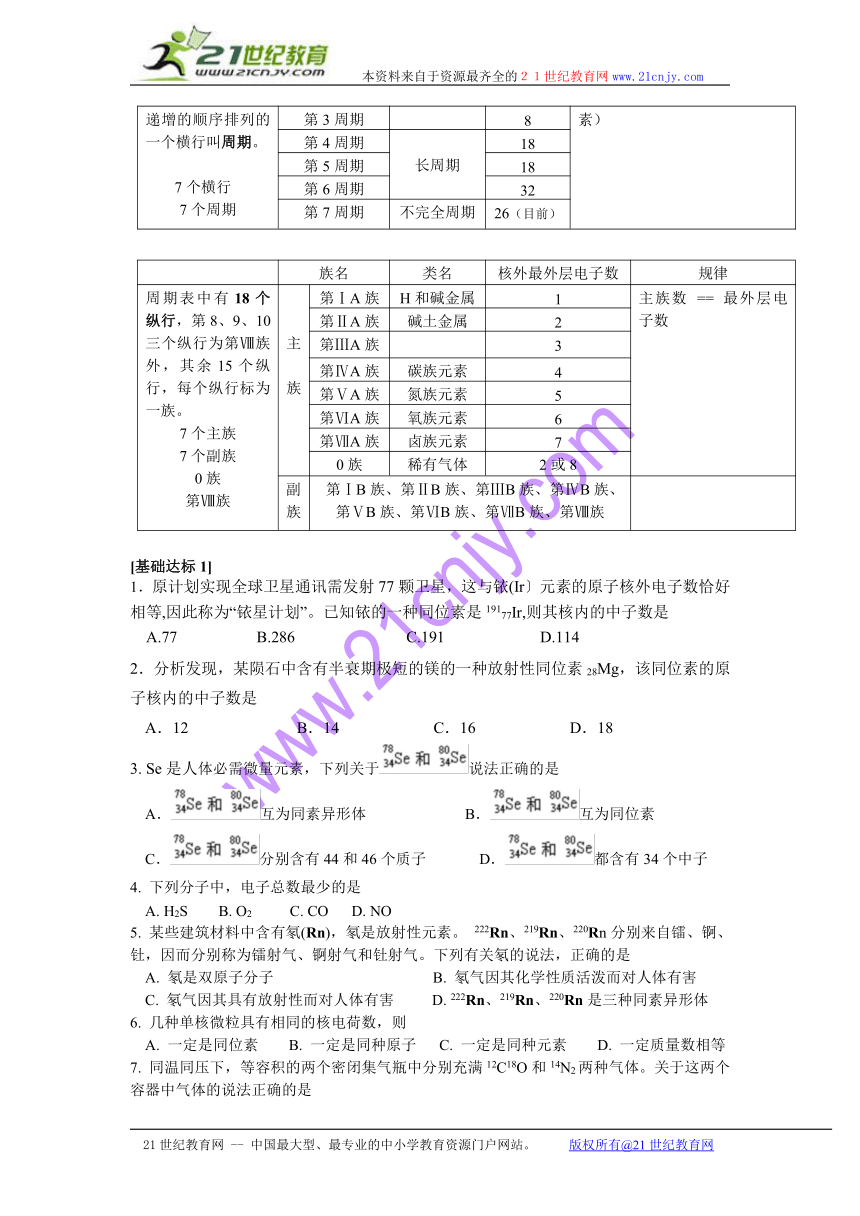

⑵ 元素周期表的结构分解

周期名称 周期别名 元素总数 规律

具有相同的电子层数而又按原子序数递增的顺序排列的一个横行叫周期。 7个横行7个周期 第1周期 短周期 2 电子层数 == 周期数 (第7周期排满是第118号元素)

第2周期 8

第3周期 8

第4周期 长周期 18

第5周期 18

第6周期 32

第7周期 不完全周期 26(目前)

族名 类名 核外最外层电子数 规律

周期表中有18个纵行,第8、9、10三个纵行为第Ⅷ族外,其余15个纵行,每个纵行标为一族。7个主族7个副族0族第Ⅷ族 主族 第ⅠA族 H和碱金属 1 主族数 == 最外层电子数

第ⅡA族 碱土金属 2

第ⅢA族 3

第ⅣA族 碳族元素 4

第ⅤA族 氮族元素 5

第ⅥA族 氧族元素 6

第ⅦA族 卤族元素 7

0族 稀有气体 2或8

副族 第ⅠB族、第ⅡB族、第ⅢB族、第ⅣB族、第ⅤB族、第ⅥB族、第ⅦB族、第Ⅷ族

[基础达标1]

1.原计划实现全球卫星通讯需发射77颗卫星,这与铱(Ir〕元素的原子核外电子数恰好相等,因此称为“铱星计划”。已知铱的一种同位素是19177Ir,则其核内的中子数是

A.77 B.286 C.191 D.114

2.分析发现,某陨石中含有半衰期极短的镁的一种放射性同位素28Mg,该同位素的原子核内的中子数是

A.12 B.14 C.16 D.18

3. Se是人体必需微量元素,下列关于 ( http: / / www. / )说法正确的是

A.互为同素异形体 B.互为同位素

C.分别含有44和46个质子 D. ( http: / / www. / )都含有34个中子

4. 下列分子中,电子总数最少的是

A. H2S B. O2 C. CO D. NO

5. 某些建筑材料中含有氡(Rn),氡是放射性元素。 222Rn、219Rn、220Rn分别来自镭、锕、钍,因而分别称为镭射气、锕射气和钍射气。下列有关氡的说法,正确的是

A. 氡是双原子分子 B. 氡气因其化学性质活泼而对人体有害

C. 氡气因其具有放射性而对人体有害 D. 222Rn、219Rn、220Rn是三种同素异形体

6. 几种单核微粒具有相同的核电荷数,则

A. 一定是同位素 B. 一定是同种原子 C. 一定是同种元素 D. 一定质量数相等

7. 同温同压下,等容积的两个密闭集气瓶中分别充满12C18O和14N2两种气体。关于这两个容器中气体的说法正确的是

A. 质子数相等,质量不等 B. 分子数和质量都不相等

C. 分子数、质量均相等 D. 原子数、中子数和质量数均相等

8. 已知元素A的氢化物分子式为H2A,其最高价氧化物含氧60%,则A元素的相对原子质量为

A. 16g B. 32g C. 16 D. 32

9. A元素原子的L层比B元素原子的L层少3个电子,B元素的原子核外电子总数比A元素原子的核外电子总数多5个,则A与B可形成的化合物类型为

A. AB B. BA2 C. AB4 D. B3A2

10. 甲、乙是周期表中同一主族的两种元素,若甲的原子序数为x,则乙的原子序数不可能是

A. x+2 B. x+4 C. x+8 D. x+18

11. X和Y属短周期元素,X原子的最外层电子数是次外层电子数的一半,Y位于X的前一周期,且最外层只有一个电子,则X和Y形成的化合物的化学式可表示为

A.XY B.XY2 C.XY3 D.X2Y3

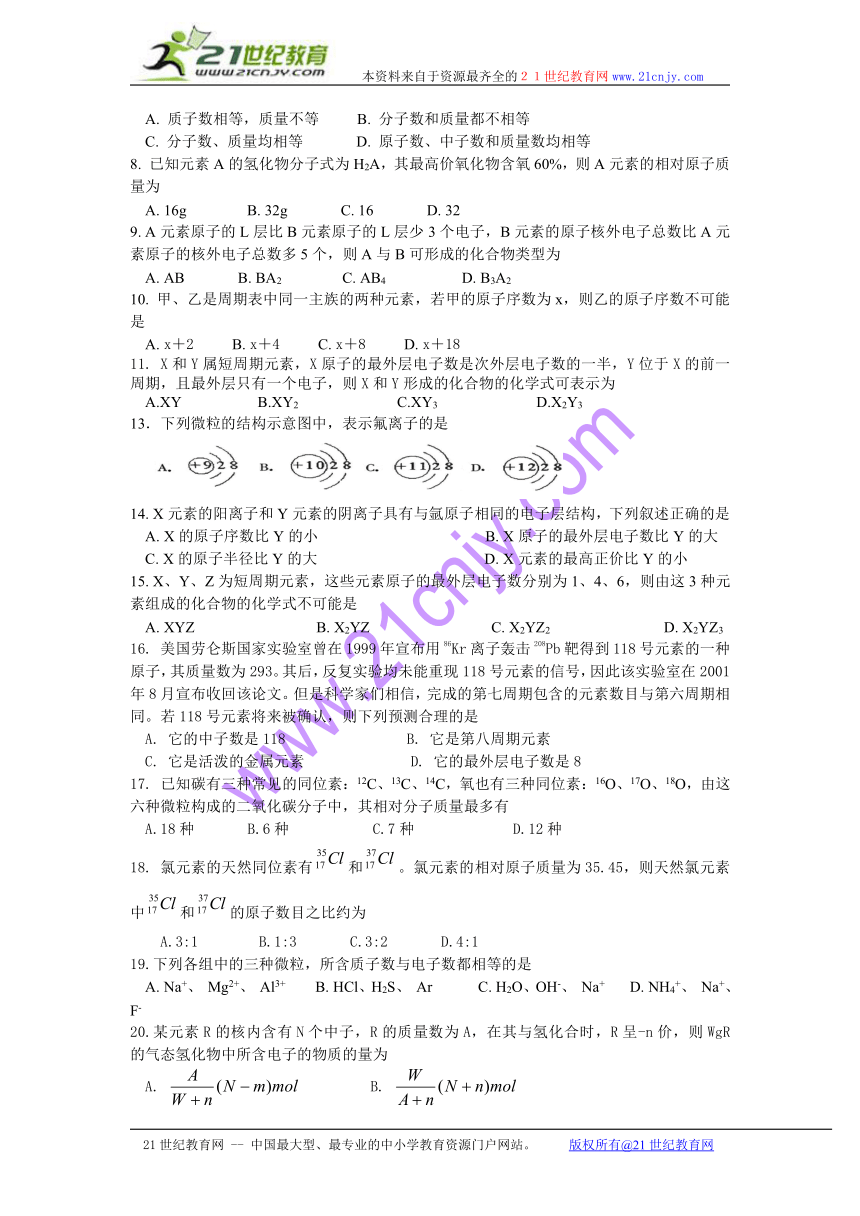

13.下列微粒的结构示意图中,表示氟离子的是

14. X元素的阳离子和Y元素的阴离子具有与氩原子相同的电子层结构,下列叙述正确的是

A. X的原子序数比Y的小 B. X原子的最外层电子数比Y的大

C. X的原子半径比Y的大 D. X元素的最高正价比Y的小

15. X、Y、Z为短周期元素,这些元素原子的最外层电子数分别为1、4、6,则由这3种元素组成的化合物的化学式不可能是

A. XYZ B. X2YZ C. X2YZ2 D. X2YZ3

16. 美国劳仑斯国家实验室曾在1999年宣布用86Kr离子轰击208Pb靶得到118号元素的一种原子,其质量数为293。其后,反复实验均未能重现118号元素的信号,因此该实验室在2001年8月宣布收回该论文。但是科学家们相信,完成的第七周期包含的元素数目与第六周期相同。若118号元素将来被确认,则下列预测合理的是

A. 它的中子数是118 B. 它是第八周期元素

C. 它是活泼的金属元素 D. 它的最外层电子数是8

17. 已知碳有三种常见的同位素:12C、13C、14C,氧也有三种同位素:16O、17O、18O,由这六种微粒构成的二氧化碳分子中,其相对分子质量最多有

A.18种 B.6种 C.7种 D.12种

18. 氯元素的天然同位素有和。氯元素的相对原子质量为35.45,则天然氯元素中和的原子数目之比约为

A.3:1 B.1:3 C.3:2 D.4:1

19.下列各组中的三种微粒,所含质子数与电子数都相等的是

A. Na+、 Mg2+、 Al3+ B. HCl、H 2S、 Ar C. H2O、OH-、 Na+ D. NH4+、 Na+、F-

20.某元素R的核内含有N个中子,R的质量数为A,在其与氢化合时,R呈-n价,则WgR的气态氢化物中所含电子的物质的量为

A. B.

C. D.

21.对第n电子层,若它作为原子的最外层,则容纳的电子数最多与n-1层的相同;当它作为次外层,则容纳的电子数比n+1层上电子数最多能多10个,则第n层为

A.L层 B.M层 C.N层 D.任意层

22.A、B、C均为周期表中的短周期的元素,它们在周期表的位置如下图。已知B、C两元素在周期表中族数之和是A元素族数的2倍;B、C元素的原子序数之和是A 元素的原子序数的4倍,则A、B、C所在的一组是

A.Be、Na、Al B.B、Mg、Si

C.O、P、Cl D.C、Al、P

23. 关于主族元素的叙述,不正确的是

A. 主族序数等于元素原子的最外层电子数

B. 元素的最高正价等于原子最外层电子数

C. 最低负价数的绝对值等于原子最外层达稳定结构时所需电子数

D. 都既有正化合价,又有负化合价

24.11g 2H218O所含的中子的物质的量为

A.4.5mol B.5mol C.5.5mol D.6mol

参考答案:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

D C B C C C A D D B A B A

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

D D C A B C B C D D

教学目的2:

巩固学习元素周期律的相关知识

教学课时:

2.5课时

知识体系 2

3. 元素周期律(C)

⑴ 定义:元素的性质随着元素原子序数递增而呈现周期性变化的规律叫元素周期律。

⑵ 实质:元素性质的周期性变化是元素原子核外电子数排布的周期性变化的必然结果。这就是元素周期律的实质。

⑶ 内容

随着原子序数递增,①元素原子核外电子层排布呈现周期性变化; ②元素原子半径呈现周期性变化; ③元素化合价呈现周期性变化; ④元素原子得失电子能力呈现周期性变化;即元素的金属性和非金属性呈现周期性变化。

⑷ 元素周期表中元素性质的递变规律

同 周 期(从左到右) 同 主 族(从上到下)

原子半径 逐渐减小 逐渐增大

电子层排布 电子层数相同最外层电子数递增 电子层数递增最外层电子数相同

失电子能力 逐渐减弱 逐渐增强

得电子能力 逐渐增强 逐渐减弱

金属性 逐渐减弱 逐渐增强

非金属性 逐渐增强 逐渐减弱

主要化合价 最高正价(+1 → +7)非金属负价 == ―(8―族序数) 最高正价 == 族序数非金属负价 == ―(8―族序数)

最高氧化物的酸性 酸性逐渐增强 酸性逐渐减弱

对应水化物的碱性 碱性逐渐减弱 碱性逐渐增强

非金属气态氢化物的形成难易、稳定性 形成由难 → 易稳定性逐渐增强 形成由易 → 难稳定性逐渐减弱

碱金属、卤素的性质递变

⑸ 几个规律

①金属性强弱: 单质与水或非氧化性酸反应难易;

单质的还原性(或离子的氧化性);

M(OH)n的碱性;

金属单质间的置换反应;

原电池中正负极判断,金属腐蚀难易;

非金属性强弱: 与氢气反应生成气态氢化物难易;

单质的氧化性(或离子的还原性);

最高价氧化物的水化物(HnROm)的酸性强弱;

非金属单质间的置换反应。

② 半径比较三规律:

阴离子与同周期稀有气体电子层结构相同;阳离子与上周期稀有气体电子层结构相同。

非金属元素的原子半径 < 其相应的阴离子半径;

金属元素的原子半径 > 其相应的阳离子半径;

具有相同电子层结构的阴阳离子,随着元素原子序数的递增,离子半径逐渐减

③ 元素化合价规律

最高正价 == 最外层电子数,非金属的负化合价 == 最外层电子数-8,最高正价数和负化合价绝对值之和为8;其代数和分别为:0、2、4、6。

化合物氟元素、氧元素只有负价(-1、-2),但HFO中F为0价;金属元素只有正价;

化合价与最外层电子数的奇、偶关系:最外层电子数为奇数的元素,其化合价通常为奇数,如Cl的化合价有+1、+3、+5、+7和-1价。最外层电子数为偶数的元素,其化合价通常为偶数,如S的化合价有-2、+4、+6价。

④ 周期表中特殊位置的元素

族序数等于周期数的元素:H、Be、Al;

族序数等于周期数2倍的元素:C、S;

族序数等于周期数3倍的元素:O;

周期数是族序数2倍的元素:Li;

周期数是族序数3倍的元素是:Na;

最高正价不等于族序数的元素是:O、F。

⑤ 元素性质、存在、用途的特殊性

形成化合物种类最多的元素,或气态氢化物中氢的质量分数最大的元素:C;

空气中含量最多的元素,或气态氢化物的水溶液呈碱性的元素:N;

常温下呈液态的非金属单质元素是:Br;

最高价氧化物及其水化物既能与强酸反应,又能与强碱反应的元素是:Be、Al;

元素的气态氢化物和它的最高价氧化物的水化物起化合反应的元素是:N;,

元素的气态氢化物和它的最高价氧化物的水化物起氧化还原反应的元素是:S;

元素的气态氢化物能和它的氧化物在常温下反应生成该元素单质的元素是:S。

[基础达标2]

1. 下列元素的原子半径最大的是

A. 氮 B. 磷 C. 氧 D. 硫

2.下列单质中,最容易跟氢气发生反应的是

A.O2 B.N2 C.F2 D. Cl2

3. 下列物质中酸性最强的是

A. H3PO4 B. HNO3 C. H2CO3 D. H3BO3

4.X、Y、Z为短周期元素,X原子最外层只有一个电子,Y原子的最外层电子数比内层电子总数少4,Z的最外层电子数是内层电子总数的3倍。下列有关叙述正确的是

A.X肯定为碱金属元素

B.稳定性:Y的氢化物>Z的氢化物

C.X、Y两元素形成的固体化合物一定为离子晶体

D.Y、Z两元素形成的化合物熔点较低

5. 已知短周期元素的离子,aA2+、bB+、cC3-、dD-都具有相同的电子层结构,则下列叙述正确的是

A. 原子半径A >B>C> D B.原子序数 A >B>C> D

C. 离子半径C>D>B>A D. 单质的还原性A>B>D>C

6. 下列元素中化学性质最活泼的是

A. 硅 B. 磷 C. 硫 D. 氯

7. 下列说法错误的是

A. 原子及其离子核外电子层数等于该元素所在的周期数

B. 元素周期表中从ⅢB族到ⅡB族10个纵行的元素都是金属元素

C. 除氦外的稀有气体原子的最外层电子数都是8

D. 同一元素的各种同位素的物理性质、化学性质均相同

8. 已知(Be)的原子序数为4。下列对铍及其化合物的叙述中,正确的是

A. 铍的原子半径大于硼的原子半径 B. 氯化铍分子中铍原子的最外层电子数是8

C. 氢氧化铍的碱性比氢氧化钙的弱 D. 单质铍跟冷水反应产物为氢气

10. 下列关于原子的几种描述中,不正确的是

A. 18O与19F具有相同的中子数 B. 16O与17O具有相同的电子数

C. 12C与13C具有相同的质量数 D. 15N与14N具有相同的质子数

11. 关于元素周期律和周期表的下列说法,正确的是

A. 目前已发现的所有元素占据了周期表里全部位置,不可能再有新的元素被发现

B. 元素的性质随着原子序数的增加而呈周期性变化

C. 俄国化学家道尔顿为元素周期表的建立作出巨大贡献

D. 同一主族的元素从上到下,金属性呈周期性变化

12.某元素的原子核外有三个电子层,其最外层电子数是次外层电子数的一半,则此元素是

A. S B. C C.Si D. Cl

13.主族元素R最高正价氧化物对应水化物的化学式为H2RO3,则其氢化物的化学式是

A.HR B.RH3 C.H2R D.RH3

14.同周期X,Y,Z三元素,其最高价氧化物的酸性由弱到强的顺序是:H3ZO4A. 原子半径:X>Y>Z B. 非金属性:X>Y>Z

C. 阴离子的还原性按X,Y,Z的顺序由强到弱

D. 气态氢化物的稳定性按X,Y,Z的顺序由弱到强

15.下列微粒半径由大到小的排列是

A.P3-,S2-,Cl- B.Cl-,S2-,O2- C.Ca,Mg,Na D.K+、Cl-,S2-

17. 下列递变规律正确的是

A.HClO4、H2SO4、H3PO4的酸性依次增强,

B.HCl、HBr 、HI的稳定性依次增强

C.钠、镁、铝的还原性依次减弱

D.P、S、Cl最高正价依次降低。

18.X元素的阳离子、Y元素的阳离子和Z元素的阴离子都具有相同的电子层结构。X的阳离子半径大于Y的阳离子半径,则X、Y、Z三元素的原子序数大小顺序正确的是

A.X19.A、B两元素位于短周期,A原子半径小于B原子半径,两元素可形成A显正价的AB2型化合物,下列有关A、B两元素的叙述正确的是

A. A、B可能为同一周期 B. A位于B的下一周期

C. A只能是金属元素 D. A可能是第二周期中的第ⅡA族或第ⅣA族元素

20.A、B为前三周期元素,两者组成A2B3型离子化合物,A离子比B离子少一个电子层,已知B的原子序数是x,则A的原子序数是

A.x-3 B.x+3 C.x+11 D.x-11

21. 已知元素X,Y的核电荷数分别为a和b,它们的离子Xn+的Yn-的核外电子排布完全相同,则下列关系中正确的是

A. a + m = b - n B. a + b = m + n C. a – m = b + n D. a + m = b – n

22. 下列各组中的三种酸,按酸性由强到弱的顺序排列的是

A. H2SiO3、 H2CO3、HNO3 B. H2SO4、HClO4、HBrO4

C. HNO3、H3PO4、 H4SiO4 D. H2SO4、 H3PO4、 HClO4

参考答案:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

B C B D C D AD AC AC

10 11 12 13 14 15 16 17 18

C B C B B

教学目的3:

复习巩固化学键的相关知识并了解晶体的知识。

教学课时:

2.5课时

知识体系 3

4. 化学键

⑴ 定义:在原子结合成分子时,相邻的原子之间强烈的相互作用,叫化学键。

⑵ 分类

① 离子键与共价键的比较

离子键 共价键

概念 阴、阳离子间通过静电作用所形成的化学键 原子间通过共用电子对(电子云重叠)所形成的化学键

成键微粒 离子(存在阴阳离子间和离子晶体内) 原子(存在分子内、原子间、原子晶体内)

作用本质 阴、阳离子间的静性作用 共用电子对(电子云重叠)对两原子核产生的电性作用

形成条件 活泼金属和活泼非金属化合时形成离子键 非金属元素形成的单质或化合物形成共价键

决定键能大小因素 ①离子电荷数越大,键能越大;②离子半径越小,键能越大 ①原子半径越小,键能越大;②键长越短,键能越大

影响性质 离子化合物的熔沸点、硬度等 分子的稳定性,原子晶体的熔沸点、硬度等

实例

② 极性共价键与非极性共价键的比较

共价键 极性共价键 非极性共价键

定义 不同元素的原子形成的共价键,共用电子对(电子云重叠)发生偏移的共价键 同种元素的原子形成共价键,共用电子对(电子云重叠)不发生偏移

原子吸引电子能力 不相同 相同

成键原子电性 显电性 电中性

影响性质 极性分子或非极性分子 非极性分子

实例 H—Cl H—H 、Cl—Cl

③ 电子式的书写

电子式是用来表示原子或离子最外层电子结构的式子。原子的电子式是在元素符号的周围画小黑点(或×)表示原子的最外层电子。

离子的电子式:阳离子的电子式一般用它的离子符号表示;在阴离子或原子团外加方括弧,并在方括弧的右上角标出离子所带电荷的电性和电量。

分子或共价化合物电子式,正确标出共用电子对数目。

离子化合价电子式,阳离子的外层电子不再标出,只在元素符号右上角标出正电荷,而阴离子则要标出外层电子,并加上方括号,在右上角标出负电荷。阴离子电荷总数与阳离子电荷总数相等,因为化合物本身是电中性的。

用电子式表示单质分子或共价化合物的形成过程

用电子式表示离子化合物的形成过程

④ 结构式:用一根短线来表示一对共用电子(应用于共价键)。

金属键与范德华力、氢键

存在范围 作用本质 作用强弱 决定键能大小因素 影响性质

金属键 金属阳离子和自由电子之间及金属晶体内 静电作用 强 ①离子电荷数越大,键能越大;②离子半径越小,键能越大 金属晶体的熔沸点、硬度等

范德华力 分子间和分子晶体内 电性引力 弱 结构相似的分子,其式量越大,分子间作用力越大。 分子晶体的熔沸点、硬度等

氢键 分子间和分子晶体内 电性引力 弱(稍强) 分子晶体的熔沸点

⑶ 化学反应的实质:

一个化学反应的过程,本质上就是旧化学键的断裂和新化学键的形成过程。

2. 离子键、共价键与离子化合物、共价化合物的关系

化学键的种类 实例

非金属单质 无化学键 稀有气体分子(单原子分子)He、Ne

非极性共价键 O=O、Cl—Cl、H—H(均为非极性分子)

共价化合物 只有共价键()特例:AlCl3 极性分子:非极性分子:

离子化合物 只有离子键 、

离子键、极性共价键

离子键、非极性共价键

离子键、极性共价键、配位键 HYPERLINK "http://www./" EMBED PBrush

3. 晶体分类

注:在离子晶体、原子晶体和金属晶体中均不存在分子,因此NaCl、SiO2等均为化学式。只有分子晶体中才存在分子。

类型比较 离子晶体 原子晶体 分子晶体 金属晶体

构成晶体微粒 阴、阳离子 原子 分子 金属阳离子、自由电子

形成晶体作用力 离子键 共价键 范德华力 微粒间的静电作用

物理性质 熔沸点 较高 很高 低 有高、有低

硬度 硬而脆 大 小 有高、有低

导电性 不良(熔融或水溶液中导电) 绝缘半导体 不良 良导体

传热性 不良 不良 不良 良

延展性 不良 不良 不良 良

溶解性 易溶于极性溶剂,难溶于有机溶剂 不溶于任何溶剂 极性分子易溶于极性溶剂;非极性分子易溶于非极性溶剂中 一般不溶于溶剂,钠等可与水、醇类、酸类反应

典型实例 NaOH、NaCl 金刚石 P4、干冰、硫 钠、铝、铁

21世纪教育网

[基础达标3]

1. 下列物质中,含有非极性键的离子化合物是

A. CaCl2 B. Ba(OH)2 C. H2O2 D. Na2O2

2.下列化合物中,只存在离子键的是

A. NaOH B. CO2 C. NaCl D. HCl

3. 下列分子中所有原子都能满足最外层为8电子结构的是

A. BF3 B. H2O C. SiCl4 D. PCl5

4.X是由两种短周期元素构成的离子化合物,1 mol X含有20 mol电子。下列说法中不正确的是

A.晶体中阳离子和阴离子所含电子数一定相等

B.晶体中一定只有离子键没有共价键

C.所含元素一定不在同一周期也不在第一周期

D.晶体中阳离子半径一定小于阴离子半径

5. 下列各组物质中,化学键类型都相同的是

A. HCl与NaOH B. H2S与MgS C. H2O和CO2 D. H2SO4和NaNO3

6. 能证明氯化氢是共价化合物的现象是

A. 氯化氢极易溶于水 B.液态氯化氢不能导电

C.氯化氢在水溶液中是完全电离的 D.氯化氢是无色气体且有味

7. 下列物质中,属于同素异形体的是21世纪教育网

A. O2 和 O3 B. CO 和 CO2 C. 12C 和 13C D. CH4 和 C2H6

8.下列物质中,属于分子晶体的是

A. 食盐 B. 干冰 C. 金刚石 D. 二氧化硅

9.通常情况下极易溶于水的气体是

A. CH4 B. O2 C. HCl D. Cl2

10. 下列过程中共价键被破坏的是

A. 碘升华 B. 溴蒸气被木炭吸附 C. 酒精溶于水 D. HCl气体溶于水

11. 下列电子式书写错误的是21世纪教育网

12. 下列物质的电子式书写错误的是

A. 次氯酸 B. 过氧化氢

C. 氨基 D. 二氧化碳

13. 下列各组中的两种固态物质熔化(或升华)时,克服的微粒间相互作用力属于同种类型的是

A. 冰醋酸和硬脂酸甘油酯 B. 金刚石和重晶石

C. 碘和碘化钠 D. 干冰和二氧化硅

14. 下列各分子中,所有原子都满足最外层为8电子结构的是

A.H2S B.BF3 C.CI4 D.PCl5

15. 下列叙述正确的是21世纪教育网

A. P4和NO2都是共价化合物

B. CCl4和NH3都是以极性键结合的极性分子

C. 在CaO和SiO2晶体中都不存在单个小分子

D. 甲烷是对称平面结构,是非极性分子

16.下列物质的电子式书写正确的是( )

17. 新闻:美国《科学》杂志12月17日评选出2004十大科学突破中,有多项与水有关,其中之一是关于对水的研究有新进展,一些科学家对于水分子如何聚合以及电子及质子如何在水中溶解等问题上,都有了新发现。另据 2004年4月14日中科院网报道,中科院物理所王恩哥小组他们首次证明存在一种稳定的二维冰相。它是由四角形和八角形的氢键网格交替组成的,研究人员把这种新的冰结构命名为镶嵌冰。有趣的是,这种镶嵌冰可以在室温下稳定存在。有关这种镶嵌冰的推测肯定不正确的

A. 镶嵌冰密度不可能比4oC水大

B. 镶嵌冰中四角形环比八角形环中水分间的氢键键能强

C. 每个水分子形成两个氢键 D. 镶嵌冰属于分子晶体

参考答案:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D C C D C B A B C

10 11 12 13 14 15 16 17

D C AC A C C C C

第六章 化学反应与能量

教学目的1:

1. 了解化学反应中化学键与能量变化的关系及化学能与热能的关系。

2. 了解原电池中的氧化还原反应及常用电池的化学反应。

教学课时:

2.5课时

知识体系 1

1. 化学键与化学反应中能量变化的关系

⑴ 化学反应过程中伴随着能量的变化

任何化学反应除遵循质量守恒外,同样也遵循能量守恒。反应物与生成物的能量差若以热量形式表现即为放热反应或吸热反应(E反:反应物具有的能量;E生:生成物具有的能量):

( http: / / www. / )

⑵ 化学变化中能量变化的本质原因

⑶化学反应吸收能量或放出能量的决定因素:

( http: / / www. / )

实质:一个化学反应是吸收能量还是放出能量,决定于反应物的总能量与生成物的总能量的相对大小。

⑷ 放热反应和吸热反应

放热反应 吸热反应

表现形式 △H﹤0或△H为“—” △H﹥0或△H为“+”

能量变化 生成物释放的总能量大于反应物吸收的总能量 生成物释放的总能量小于反应物吸收的总能量

键能变化 生成物总键能大于反应物总键能 生成物总键能小于反应物总键能

联系 键能越大,物质能量越低,越稳定;反之键能越小,物质能量越高,越不稳定,

图 示 HYPERLINK "http://www./" EMBED PBrush

☆ 常见的放热反应:① 所有的燃烧反应 ② 酸碱中和反应

③ 大多数的化合反应 ④ 金属与酸的反应

⑤ 生石灰和水反应 ⑥ 浓硫酸稀释、氢氧化钠固体溶解等

☆ 常见的吸热反应:① 晶体Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl ② 大多数的分解反应

③ 以H2、CO、C为还原剂的氧化还原反应 ④ 铵盐溶解等

⑵ 燃料的燃烧

① 燃烧的条件:达到着火点;与O2接触。

② 燃料充分燃烧的条件:足够多的空气;燃料与空气又足够大的接触面积。

③ 提高煤炭燃烧效率的方法:煤的干馏、气化和液化。(目的:减少污染物的排放;提高煤炭的利用率)

2. 原电池

原 电 池

能量转换(实质) 化学能→电能(两极分别发生氧化还原反应,产生电流)

电极 正极负极较活泼金属较不活泼金属Pt/CPt/C金属金属氧化物

电极材料 不一定都是金属材料,也可以是碳棒、金属氧化物、惰性电极。

电解液 和负极反应(也可不反应)

构成条件 两极、一液、一反应(自发)① 两个活泼性不同的电极② 电解质溶液③ 电极用导线相连并插入电解液构成闭合回路④ 一个自发的氧化还原反应

负极(Zn):Zn - 2e- = Zn2+(氧化反应)

离子迁移内电路 阳离子→正极 阴离子→负阳离子向正极作定向移动,阴离子向负极作定向移动。 正极(Cu):2H+ + 2e- = H2↑(还原反应)

电子流向外电路 负极(-)正极(+)负极极板因此而带正电荷,正极极板由于得到了带负电的电子显负电性。 总反应:Zn+2H+=Zn2++H2↑

重要应用 制作电池、防止金属被腐蚀、提高化学反应速率 干电池、铅蓄电池、新型高能电池、

⑵ 几种常见新型原电池

化 学 反 应 特 点

锌—锰电池 负极:(锌筒):Zn-2e-=Zn2+(氧化反应)正极:(碳棒):2MnO2+2NH4++2e-=Mn2O3+2NH3+H2O总反应:Zn+2MnO2+2NH4+=Zn2++Mn2O3+2NH3+H2

铅蓄电池 负极: Pb-2e-+SO42-=PbSO4正极: PbO2+4H++2e-+SO42-=PbSO4+2H2O总反应: Pb + PbO2 + 2H2SO4 ==== 2PbSO4 + 2H2O

锌银电池 Zn|KOH|Ag2O 负极: Zn + 2OH- - 2e-= ZnO + H2O正极: Ag2O + H2O+2e- = 2Ag + 2OH-总反应:Zn + Ag2O + H2O = 2Ag + Zn(OH)2 能量大,体积小,但有优越的大电池放电性能,放电电压平稳,广泛用于电子表、石英钟、计算机CMOS电池等

锂电池新型电池 负极: Li – e--=Li+正极: MnO2+2e-=MnO2-总反应: Li+ MnO2=LiMnO2 温度使用范围广,放电电压平坦,体积小,无电解液渗漏,并且电压随放电时间缓慢下降,可预示电池使用寿命。适做心脏起搏器电源、高性能的手机和笔记本电脑电池等。

氢氧燃料电 池 电解质溶液为30%的氢氧化钾溶液:负极: 2H2 –4e- + 4OH-=== 4H2O正极: O2+ 4e- + 2H2O === 4OH-电解质溶液为酸性溶液:负极: 2H2 –4e-=== 4H+正极: O2+ 4e- + 4H+ === 2H2O

甲烷燃料电 池 电解质溶液为氢氧化钾溶液:负极: CH4 + 10OH- -8e- === CO32- + 7H2O正极:2O2 + 8e- + 4H2O === 8OH-总反应:CH4 + 2O2 + 2OH- === CO32- + 3H2O

电池是如何发明的?

电池在我们今天的生活中,可以说已经成为不可离开的东西了:大到汽车用的蓄电池,小到电子表上的纽扣电池。你可知道,200多年前的电池发明过程中有一段曲折的故事,它至今仍能给我们以有益的启迪。

1800年,英国皇家学会会长收到了意大利帕费亚大学物理学教授伏打 (A.Volta,1745-1827)的一封信,信中说他制成了一种能够提供“不会衰竭的电荷及无穷的电力”的仪器,这里所说的那种仪器,就是后来所说的伏打电池。那么,伏打是如何发明出这种电池的呢?

事情还须回到一年前:伏打收到他的同胞、生理学家伽法尼的一篇论文。文中谈到他的一次偶然发现:当他把悬有去了皮的青蛙腿的铜钩挂在铁架台上,发现蛙腿会发生奇异的痉挛现象。伽法尼从职业本能出发,把注意力集中到了肌肉收缩上,认为这是一种由生物电引起的现象。起初伏打也曾这样想,不久便对此产生了怀疑。物理学家的敏感把他的注意引到了两种金属的接触上,他的结论是“接触电”或“金属电”,而非“生物电”。

接下来,伏打做的实验就是把不同的两种金属(锌和铜)放进食盐水中进行实验。他成功了!世界上第一个原电池——伏打电池就此诞生! 1801年,拿破仑把伏打召到巴黎,亲自授予奖章和奖金,并给予许多优厚待遇。

[基础达标1] 21世纪教育网

1.“摇摇冰”是一种即用即冷的饮料。吸食时将饮料罐隔离层中的化学物质和水混合后摇动即会制冷。该化学物质可能是

A.氯化钠 B.固体硝酸铵 C.生石灰 D.蔗糖

2. 下列反应既属于氧化还原反应,又是吸热反应的是

A.锌粒与稀硫酸的反应 B.灼热的木炭与CO2反应

C.甲烷在氧气中的燃烧反应 D.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体的反应

3.下列物质加入水中显著放热的是

A.生石灰 B.固体NaCl C.无水乙醇 D.固体NH4NO3

4.对于放热反应 ,下列说法正确的是

A.产物H2O所具有的总能量高于反应物H2和O2所具有的总能量

B.反应物H2和O2所具有的总能量高于产物H2O所具有的总能量

C.反应物H2和O2所具有的总能量等于产物H2O所具有的总能量

D.反应物H2和O2具有的能量相等

5.已知反应X + Y = M + N为吸热反应,对这个反应的下列说法中正确的是

A.X的能量一定低于M的,Y的能量一定低于N的

B.因为该反应为吸热反应,故一定要加热反应才能进行

C.破坏反应物中的化学键所吸收的能量小于形成生成物中化学键所放出的能量

D.X和Y的总能量一定低于M和N的总能量

6.“可燃冰”又称“天然气水合物”,它是在海底的高压、低温条件下形成的,外观像冰。1体积“可燃冰”可贮载100~200体积的天然气。下面关于“可燃冰”的叙述不正确的是

A.“可燃冰”有可能成为人类未来的重要能源

B.“可燃冰”是一种比较洁净的能源

C.“可燃冰”提供了水可能变成油的例证

D.“可燃冰”的主要可燃成分是甲烷

7. 航天飞机用的铝粉与高氯酸铵(NH4ClO4)的混合物为固体燃料,点燃时铝粉氧化放热引发高氯酸铵反应,其方程式可表示为:2NH4ClO4 N2↑+ 4H2O+Cl2↑+2O2↑+Q,下列对此反应叙述中错误的是

A. 反应属于分解反应 B. 上述反应瞬间产生大量高温气体推动航天飞机飞行

C. 反应从能量变化上说,主要是化学能转变为热能和动能

D. 在反应中高氯酸铵只起氧化剂作用

8.下列各图中,表示正反应是吸热反应的图是

9. 电子计算机所用钮扣电池的两极材料为锌和氧化银,电解质溶液为KOH溶液,其电极反应是: Zn + 2 OH- -2e=ZnO + H2O和Ag2O +H2O + 2e=2Ag +2 OH-;下列判断正确的是

A.锌为正极,Ag2O为负极 B.锌为负极,Ag2O为正极

C.原电池工作时,负极区溶液PH减小 D.原电池工作时,负极区溶液PH增大

10.高铁电池是一种新型可充电电池,与普通高能电池相比,该电池能长时间保持稳定的放电电压。高铁电池的总反应为:3Zn+2K2FeO4+8H2O 3Zn(OH)2 + 2Fe(OH)3 + 4KOH,下列叙述不正确的是

A.放电时负极反应为:Zn-2e—+2OH—=Zn(OH)2

B.充电时阳极反应为:Fe(OH)3 -3e—+ 5OH—=FeO42-+ 4H2O

C.放电时每转移3mol电子,正极有1molK2FeO4被氧化

D.放电时正极附近溶液的碱性增强

11.由铜、锌和稀硫酸组成的原电池工作时,电解质溶液的pH怎样变化

A.不变 B.先变小后变大 C.逐渐变大 D.逐渐变小

12.对铜-锌-稀硫酸构成的原电池中,当导线中有1mol电子通过时,理论上的两极变化是

①锌片溶解了32.5g②锌片增重了32.5g③铜片上析出1g H2④铜片上析出1molH2

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

13. X、Y、Z都是金属,把X浸入Z的硝酸盐溶液中,X的表面有Z析出,X与Y组成的原电池时,Y为电池的负极,则X、Y、Z三种金属的活动顺序为

A.X > Y > Z B. X > Z > Y C. Y > X > Z D. Y > Z > X

14.将铜棒和铝棒用导线连接后插入浓硝酸溶液中,下列叙述正确的是

A.该装置能形成原电池,其中铝是负极 B.该装置能形成原电池,其中铜是负极

C.该装置不能形成原电池 D.以上说法均不正确

15.碱性电池具有容量大、放电电流大的特点,因而得到广泛使用,锌-锰碱性电池以氢氧化钾溶液为电解液,电池总反应为:Zn(s) + 2MnO2(s) + H2O(l) ﹦Zn(OH)2(s) + Mn2O3(s)

下列说法错误的是

A.电池工作时,锌失去电子

B.电池正极的电极反应式为:2MnO2(s) + H2O(l) + 2e- ﹦Mn2O3(s) + 2OH-(aq)

C.电池工作时,电子由正极通过外电路流向负极

D.外电路中每通过0.2mol电子,锌的质量理论上减小6.5g

16.微型锂电池可作植入某些心脏病人体内的心脏起博器所用的电源,这种电池中的电解质是固体电解质LiI,其中的导电离子是I-.下列有关说法正确的是

A.正极反应:2Li - 2e- = 2Li+ B.负极反应:I2 + 2e- = 2I-

C.总反应是:2Li + I2 = 2LiI D.金属锂作正极

17.某原电池总反应离子方程式为2Fe3+ + Fe = 3Fe2+能实现该反应的原电池是

A.正极为铜,负极为铁,电解质溶液为FeCl3溶液

B.正极为铜,负极为铁,电解质溶液为Fe(NO3)2溶液

C.正极为铁,负极为锌,电解质溶液为Fe2(SO4)3

D.正极为银,负极为铁,电解质溶液为CuSO4

18.氢氧燃料电池用于航天飞船,电极反应产生的水,经过冷凝后可用作航天员的饮用水,其电极反应如下:负极:2H2 + 4OH- - 4e- = 4H2O 正极:O2 + 2H2O + 4e- = 4OH—,当得到1.8L饮用水时,电池内转移的电子数约为

A.1.8mol B.3.6mol C.100mol D.200mol

19.随着人们生活质量的不断提高,废电池必须进行集中处理的问题被提到议事日程,其首要原因是

A.利用电池外壳的金属材料

B.防止电池中汞、镉和铅等重金属离子对土壤和水源的污染

C.不使电池中渗泄的电解液腐蚀其他物品 D.回收其中石墨电极

20.废电池处理不当不仅造成浪费,还会对环境造成严重污染,对人体健康也存在极大的危害。有同学想变废为宝,他的以下想法你认为不正确的是

A.把锌皮取下洗净用于实验室制取氢气 B.碳棒取下洗净用作电极

C.把铜帽取下洗净回收利用

D.电池内部填有氯化铵等化学物质,将废电池中的黑色糊状物作化肥用

21.下列变化中属于原电池的是

A.在空气中金属铝表面迅速氧化形成保护层

B.白铁(镀锌)表面有划损时,也能阻止铁被氧化

C.红热的铁丝与水接触表面形成蓝黑色保护层

D.铁与稀硫酸反应时,加入少量硫酸铜溶液时,可使反应加速

22.实验室中欲制氢气,最好的方法是

A.纯锌与稀硫酸反应 B.纯锌与浓硫酸反应

C.纯锌与稀盐酸反应 D.粗锌(含铅、铜杂质)与稀硫酸反应

23.铁制品上的铆钉应该选用下列哪些材料制成

A.铝铆钉 B.铜铆钉 C.锌铆钉 D.锡铆钉

24.锌锰干电池在放电时,电池总反应方程式可以表示为:

Zn + 2MnO2 + 2NH4+ = Zn2+ + Mn2O3 + 2NH3 + H2O

在此电池放电时,正极(碳棒)上发生反应的物质是

A. Zn B. 碳棒 C. MnO2 和NH4+ D. Zn2+ 和NH4+

参考答案:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B B A B C D B C A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

C B C C A D B D BD D AC C

教学目的2:

1. 了解化学反应速率的计算方法及其影响因素;

2. 化学反应平衡及反应条件的控制等简单知识。

教学课时:

2.5课时

知识体系 2

3. 化学反应速率(υ)

⑴ 定义:用来衡量化学反应的快慢,单位时间内反应物或生成物的物质的量的变化

⑵ 表示方法:单位时间内反应浓度的减少或生成物浓度的增加来表示

⑶ 计算公式:υ=Δc/Δt(υ:平均速率,Δc:浓度变化,Δt:时间)单位:mol/(L·s)

⑷ 影响因素:

① 决定因素(内因):反应物的性质(决定因素)

② 条件因素(外因):反应所处的条件

浓度:其他条件不变时,增大反应物的浓度,可以增大活化分子总数,从而加快化学反应速率。(注:固态物质和纯液态物质的浓度可视为常数。)

压强:对于气体而言,压缩气体体积,可以增大浓度,从而加快化学反应速率。(注:如果增大气体的压强时,不能改变反应气体的浓度,则不影响化学反应速率。)

温度:其他条件不变时,升高温度,能提高反应分子的能量,增加活化分子百分数,从而加快化学反应速率。21世纪教育网

催化剂:使用催化剂能等同的改变可逆反应的正逆化学反应速率。

其他条件:如固体反应物的表面积(颗粒大小)、光照、不同溶剂、超声波。

4. 衡量化学反应的程度——化学平衡

⑴ 前提——密闭容器中的可逆反应

⑵ 条件——一定条件的T、P、c —— 影响化学平衡的因素

⑶ 本质——V正=V逆≠0

⑷ 特征表现——各组分的质量分数不变 达化学平衡标志

⑸ 达到化学平衡的标志

① 从反应速率判断:V正=V逆

①正逆反应的描述 ②速率相等

同一物质 消耗和生成 同一物质 速率的数值相等

反应物和生成物 消耗或生成 不同物质 速率的比值与化学计量数相等

② 从混合气体中气体的体积分数或物质的量浓度不变判断

③ 从容器内压强、混合气体平均相对分子质量、混合气体的密度不变等判断,需与可逆反应中m+n和p+q是否相等,容器的体积是否可变,物质的状态等因素有关,应具体情况具体分析

途径 ①可先加入反应物,从正向开始

②可先加入生成物,从逆向开始

③也可同时加入反应物和生成物,从正、逆向同时开始

影响因素

浓度:增加反应物浓度,平衡右移

压强:加压,平衡向气体体积减小方向移动

温度:升温,平衡向吸热方向移动

催化剂:(加快反应速率,但对平衡无影响)

判断可逆反应达到平衡状态的方法和依据

例举反应 mA(g)+nB(g) pC(g)+qD(g)

混合物体系中各成分的含量 ①各物质的物质的量或各物质的物质的量的分数一定 平衡

②各物质的质量或各物质质量分数一定 平衡

③各气体的体积或体积分数一定 平衡

④总体积、总压力、总物质的量一定 不一定平衡

正、逆反应速率的关系 ①在单位时间内消耗了m molA同时生成m molA,即V(正)=V(逆) 平衡

②在单位时间内消耗了n molB同时消耗了p molC,则V(正)=V(逆) 平衡

③V(A):V(B):V(C):V(D)=m:n:p:q,V(正)不一定等于V(逆) 不一定平衡

④在单位时间内生成n molB,同时消耗了q molD,因均指V(逆) 不一定平衡

压强 ①m+n≠p+q时,总压力一定(其他条件一定) 平衡

②m+n=p+q时,总压力一定(其他条件一定) 不一定平衡

混合气体平均相对分子质量Mr ①Mr一定时,只有当m+n≠p+q时 平衡

②Mr一定时,但m+n=p+q时 不一定平衡

温度 任何反应都伴随着能量变化,当体系温度一定时(其他不变) 平衡

体系的密度 密度一定 不一定平衡

其他 如体系颜色不再变化等 平衡

[基础达标3]

1. 某一反应物的浓度为1.0mol/L,经过20s后,它的浓度变成了0.2mol/L,在这20s内它的反应速率为

A. 0.04 B. 0.04mol / L C. 0.04mol / (L·S) D. 0.8mol / (L·S)

2. 在下列过程中,需要加快化学反应速率的是

A. 钢铁腐蚀 B. 食物腐败 C. 炼钢 D. 塑料老化

3. 在48ml0.1mol/LHNO3溶液中加入12ml0.4mol/LKOH溶液,所得溶液呈

A. 弱酸性 B. 强酸性 C. 强碱性 D. 中性

4. 可逆反应:2NO2(g) 2NO(g)+ O2(g),在体积不变的密闭容器中反应,达到平衡状态的标志是

①单位时间内生成nmol O2的同时生成2nmol NO2

②单位时间内生成nmol O2的同时生成2nmol NO

③用NO2、NO、O2的物质的量浓度变化表示的反应速率的比为2:2:1的状态

④混合气体的颜色不再改变的状态 ⑤混合气体的密度不再改变的状态

A.①④ B.②③⑤ C.①③④ D.①②③④⑤

5. 在2L密闭容器中,在一定条件下发生A+3B2C,在10秒内反应物A的浓度由1mol/L降到0.6mol/L,则ν(C)为

A.0.04mol/(L.s) B.0.08mol/(L.s) C.0.4mol/(L.s) D.0.8mol/(L.s)

6.在一定条件下,发生反应:2NO2N2O4,该反应达到化学平衡后,降低温度,混合物的颜色变浅,下列有关说法正确的是

A.正反应为放热反应 B.正反应为吸热反应

C.降温后NO2的浓度增大 D.降温后各物质的浓度不变

7.NO和CO都是汽车尾气中的有害物质,它们能缓慢地反应生成氮气和二氧化碳,对此反应,下列叙述正确的是

A. 使用适当的催化剂不改变反应速率 B. 降低压强能提高反应速率

C. 高温度能提高反应速率 D. 改变压强对反应速率无影响

8. 下列说法不正确的是21世纪教育网

A. 物质发生化学反应都伴随着能量变化。

B. 化学反应的速率和限度均可通过改变化学反应条件而改变。

C. 可逆反应只是代表少数反应。

D. 化学反应达到平衡状态时,正反应速率与逆反应速率相等。

9.在下列平衡体系中,保持温度一定时,改变某物质的浓度,混合气体的颜色会改变;改变压强时,颜色也会改变,但平衡并不移动,这个反应是

A.2NO+O2 2NO2 B.N2O4 2NO2

C.Br2(g)+H2 2HBr D.6NO+4NH3 HYPERLINK "http://www./" EMBED PBrush 5N2+3H2O

10.铝与稀硫酸的反应中,已知10s末硫酸的浓度减少了0.6 mol/L,若不考虑反应过程中溶液体积的变化,则10s内生成硫酸铝的平均反应速率是

A. 0.02 mol/(L min) B. 1.8mol/(L min) C. 1.2 mol/(L min) D. 0.18 mol/(L min)

11.100 mL 6mol/L硫酸溶液与过量锌粉反应,在一定温度下,为了减缓反应速率但又不影响生成氢气的总量,可向反应物中加入适量的

A. 碳酸钠 B. 水 C. 硫酸钾溶液 D. 烧碱溶液

12.在下列影响化学反应速率的外界因素中,肯定能使化学反应速率加快的方法是

①升高温度 ②加入正催化剂 ③增大反应物浓度 ④将固体块状反应物磨成末⑤增大压强

A.①②③⑤ D.①②④⑤ C.①③④⑤ D.①②③④

13.在反应2SO2+18O2 2SO3中,其中氧气用18O标记上,其中含有18O的物质有

A.SO2 B. SO2 O2 SO3 C. O2 SO3 D. SO2 SO3

14.通常A、B是五色溶液,产物AB是白色沉淀,则下列各条件下发生的反应:A+B=AB,最先看到有白色沉淀生成的是21世纪教育网

A.常温下,20mL中含有A、B各0.003mol·L-1的溶液

B.在标准状况下,100mL中含A、B各0.05mol·L-1的溶液

C.常温下,0.1mol·L-l的A、B溶液各10mL相混合

D.在标准状况下,0.1mol·L-1的A、B溶液各lOmL相混合

16.一定条件下,在密闭容器中,能表示反应X(g)+2Y(g) HYPERLINK "http://www./" EMBED PBrush 2Z(g) 一定达到化学平衡状态的是

① X、Y、Z的物质的量之比为1︰2︰2 ② X、Y、Z的浓度不再发生变化

③ 容器中的压强不再发生变化 ④ 单位时间内生成n mol Z,同时生成2n mol Y

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

17.在10℃时某化学反应速率为0.1 mol/(L s),若温度每升高10℃反应速率增加到原来的2倍。为了把该反应速率提高到1.6 mol/(L s),该反应需在什么温度下进行?

A.30℃ B.40℃ C.50℃ D.60℃

18.在m A + n B p C的反应中,m、n、p为各物质的计量数。现测得C每分钟增加a mol/L,B每分钟减少1.5a mol/L,A每分钟减少0.5a mol/L,则m:n:p为

A.2:3:2 B.2:3:3 C.1:3:2 D.3:1:2

19.可逆反应N2+3H22NH3的正、逆反应速率可用各反应物或生成物浓度的变化来表示,下列各关系中能说明反应已达到平衡状态的是

A.v正(N2)=v正(H2) B.v正(N2)=v逆(NH3)

C.2v正(H2)=3v逆(NH3) D.v正(N2)=3v逆(H2)

20.空气中煅烧硫铁矿可以产生SO2和氧化铁。为了提高生产SO2的速度,下列措施可行的是

A.把块状矿石碾成粉末 B.增大O2压强,向炉内喷吹空气

C.添加氧化铁作催化剂 D.降低温度并降低SO2浓度

21.温度为500℃时,反应4NH3+5O24NO+6H2O在5L的密闭容器中进行,半分钟后NO的物质的量浓度增加了0.3mol,则此反应的平均速率(x)为

A.(O2)=0.01mol/(L s) B.(NO)=0.08mol/(L s)

C.(H2O)=0.003mol/(L s) D.(NH3)=0.002mol/(L s)

参考答案:21世纪教育网

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C C D A A A B C C C BC

12 13 14 16 17 18 19 20 21

C C C C C AB CD

第七章 有机化合物

教学目的1:

1. 复习巩固有机物甲烷的性质;

2. 复习巩固烷烃的特点、命名等知识;

3. 复习巩固同系物、同分异构体等概念。

教学课时:

2.5课时

知识体系 1

1. 甲烷(饱和烃)

⑴ 分子结构特点

分子式:CH4 电子式: 结构式:

① 空间正四面体结构 ② C与H 都是单键连接 ③ 非极性分子

⑵ 俗名:沼气(存在于池沼中)坑气(瓦斯,煤矿的坑道中)天然气(地壳中)

⑶ 物理性质:无色无味的气体,密度小于空气,极难溶于水,但溶于CCl4

⑷ 化学性质:易取代、易分解、难氧化,与强酸、强碱或强氧化剂一般不反应

① 与氧气反应 —— 氧化反应 ( http: / / www. / )

注意点:1、点燃前要验纯(瓦斯爆炸)2、写反应连接号时用“→”

3、 大多数的有机物燃烧后都生成CO2和H2O

② 与氯气反应 —— 取代反应

取代反应:有机物分子里的某些原子或原子团被其他原子或原子团所代替的反应叫取代反应。

③ 受热分解

作用:工业上用这个反应来制炭黑,炭黑可以用来做橡胶填充剂,黑色颜料……

⑸ 实验室制法: CH3COONa + NaOH == Na2CO3 + CH4↑

⑹ 用途:清洁能源(新能源 --- 可燃冰)、化工原料

2. 烷烃

⑴ 烃:

⑵ 定义:烃分子中的碳原子之间只以单键结合成链状,碳原子剩余的价键全部跟氢原子相结合,使每个碳原子的化合价都已充分利用,都达到“饱和”。这样的烃叫做饱和烃,又叫烷烃。

通式:CnH2n+2 ( http: / / www. / )

⑶ 特点:① 碳碳单键(C—C) ② 链状 ③ “饱和” —— 每个碳原子都形成四个单键

⑷ 物理性质

递增:随着C原子增加,结构相似,相对分子质量逐渐增大,分子间作用力逐渐增大;熔沸点逐渐升高;密度逐渐增大;且均不溶于水。

名称 结构简式 常温时的状态 熔点/°C 沸点/°C 相对密度

甲烷 CH4 气 -182.6 -161.7

乙烷 CH3CH3 气 -172.0 -88.6

丙烷 CH3CH2CH3 气 -187.1 -42.2 0.5005

丁烷 CH3(CH2)2CH3 气 -135.0 -0.5 0.5788

戊烷 CH3(CH2)3CH3 液 -129.7 36.1 0.5572

癸烷 CH3(CH2)8CH3 液 -29.7 174.1 0.7298

十七烷 CH3(CH2)15CH3 固 22.0 303 0.7767

甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和异丁烷的球棍模型

甲烷 乙烷 丙烷 丁烷 异丁烷

( http: / / www. / ) ( http: / / www. / )

CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C4H10

⑸ 命名

① 碳原子数在10个以内,依次用“天干”(甲、乙、丙、丁、戊、已、庚、辛、壬、癸)代表碳原子数,其后加上“烷”字;碳原子数在10个以上,用汉字数字表示(如十二烷)。

系统命名法的命名步骤:

① 选主链,称某烷

选择分子中最长的碳链作为主链,若有几条等长碳链时,选择支链较多的一条为主链。根据主链所含碳原子的数目定为某烷,再将支链作为取代基。此处的取代基都是烷基。

② 写编号、定支链

从距支链较近的一端开始,给主链上的碳原子编号。若主链上有2个或者个以上的取代基时,则主链的编号顺序应使支链位次尽可能低。

③ 书写规则:支链的编号 — 逗号 — 支链的名称— 主链名称

将支链的位次及名称加在主链名称之前。若主链上连有多个相同的支链时,用小写中文数字表示支链的个数,再在前面用阿拉伯数字表示各个支链的位次,每个位次之间用逗号隔开,最后一个阿拉伯数字与汉字之间用半字线隔开。若主链上连有不同的几个支链时,则按由小到大的顺序将每个支链的位次和名称加在主链名称之前。

3. 比较同位素、同素异形体、同系物、同分异构体

比较 概念 定义 化学式或分子式 结构特点 性质

同位素 质子数相同中子数不同的原子 用原子符号表示不同的原子1H、2H 电子排布相同,原子核结构不同 物理性质不同,化学性质相同

同素异形体 同一种元素组成的不同单质 同种元素符号,表示不同的分子组成O2和O3 单质的组成或结构不同 物理性质不同,化学性质相似

同系物 结构相似分子组成相差一个或若干个CH2原子团的有机物。 不同。如 结构相似。 物理性质不同,有一定的递变规律;化学性质相似

同分异构体 分子式相同,结构不同的化合物。 相同。 不同或相似 物理性质不同,化学性质也不一定相同。可以属于同一类物质,也可以属于不同类物质;可以是有机物,也可以是无机物。

⑴ 同系物的特点:

① 同系物必须结构相似,即组成元素相同,官能团种类、个数与连接方式相同,分子组成通式相同。

② 同系物相对分子质量相差14或14的整数倍。

③ 同系物有相似的化学性质,物理性质有一定的递变规律。

⑵ 中学阶段涉及的同分异构体常见的有三类:

① 碳链异构 ② 位置(官能团位置)异构 ③ 异类异构(又称官能团异构)

⑶ 思维有序性:书写同分异构体时要思维有序:先写碳链异构的各种情况,然后书写官能团的位置异构,最后书写类别异构,这样可避免漏写。通常情况下,写出异构体结构简式时应:① 根据分子式先确定可能的官能团异构有几类;② 在每一类异构中先确定不同的碳链异构;③再在每一条碳链上考虑位置异构有几种,这样考虑思路清晰,思维有序,不会混乱。写出时还要注意避免出现重复或遗漏现象,还应注意遵循碳原子价数为4,氧原子价数为2,氢原子价数为1的原则。

[基础达标1]

1.下列说法正确的是

A.甲烷分子中C、H间是非极性键 B.甲烷分子是空间三角锥结构

C.甲烷的结构式为CH4 D.甲烷分子是非极性分子

2. 在烷烃分子中,每增加一个碳原子,每mol该烷烃完全燃烧需要多消耗氧气

A. 1mol B. 1.5mol C. 2mol D. 2.5mol

3. 二氟甲烷是性能优异的环保产品,它可替代某些会破坏臭氧层的“氟里昂”产品,用作空调、冰箱和冷冻库等中的致冷剂。试判断二氟甲烷的结构简式

A. 有4种 B. 有3种 C. 有2种 D. 只有1种

4.下列有机物的命名正确的是

A. 1,2─二甲基戊烷 B. 2─乙基戊烷

C. 3,4─二甲基戊烷 D. 3─甲基己烷

5.下列有机物名称中,正确的是

A. 3,3—二甲基戊烷 B. 2,3—二甲基—2—乙基丁烷

C. 3—乙基戊烷 D. 2,5,5—三甲基己烷

6.下列烷烃的命名中,正确的是21世纪教育网

A. 3—甲基丁烷 B. 2—乙基丁烷

C. 2,3—二甲基丁烷 D. 3,4—二甲基丁烷

7. 某烷烃分子中同时存在以下四种基团,则该烷烃最少含有的碳原子数应是

( http: / / www. / ) A.6 B.7 C.8 D.10

8.下列化合物中,不属于有机物的是

A. 甲烷 B.淀粉 C.碳酸镁 D.蔗糖

9. 下列说法正确的是

A.凡可燃性气体点燃时都要先检验纯度

B.某物质在空气中燃烧生成二氧化碳和水,该物质一定为甲烷

C.沼气、天然气、煤气的主要成份都是甲烷

D. 甲烷和氢气一样也是一种最理想的气体燃料

10.将一定体积的CH4在O2中完全燃烧,将燃烧后生成的气体全部通入足量澄清石灰水中,使石灰水增重8g,并生成10g白色沉淀,则原甲烷气体在标准状况下的体积是

A.2.24L B.3.36L C.4.48L D.6.72L

11.有四种物质:(1)金刚石(2)白磷(3)甲烷(4)四氯化碳,其中分子具有正四面体型结构的是

A.(1)(2) B.(1)(2)(3) C.(2)(3)(4) D.全部

12.关于 ( http: / / www. / )(商品名称为氟利昂—12)的叙述正确的是

A.只有两种同分异构体 B.是平面型分子 C.只有一种结构 D.有四种同分构体

13.下列有关甲烷的说法中错误的是

A.采煤矿井中的甲烷气体是植物残体经微生物发酵而来的

B.天然气的主要成分是甲烷

C.甲烷是没有颜色、没有气味的气体,极易溶于水

D.甲烷与氯气发生取代反应所生成的产物四氯甲烷是一种效率较高的灭火剂

14.下列关于甲烷性质的说法中,错误的是

A.甲烷是一种非极性分子 B.甲烷分子具有正四面体结构

C.甲烷分子具有极性键 D.甲烷分子中H-C—H的键角为90℃

15.下列物质在一定条件下可与CH4发生化学反应的是

A.氯气 B.溴水 C.氧气 D.酸性KMnO4溶液

16.将等物质的量的甲烷和氯气混合后,在光的照射下充分反应,所得产物中物质的量最大的是

A.CH3Cl B.CH2Cl2 C.CCl4 D.HCl

17.下列气体在氧气中充分燃烧后 ,其产物既可使无水硫酸铜变蓝,又可使澄清石灰水变浑浊的是

A.H2S B.CH4 C.H2 D.CO

18.碳氢化合物是大气污染物之一,下列现象的产生与碳氢化合物有关的是

A.臭氧空洞 B.光化学烟雾 C.酸雨 D.火山爆发

21世纪教育网

参考答案:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D B D D AC C C C A

10 11 12 13 14 15 16 17 18

A D C C D AC D B B

21世纪教育网

教学目的2:

复习巩固乙烯、苯的性质。

教学课时:

2.5课时

知识体系 2

3. 乙烯(不饱和烃)

⑴ 分子结构特点

分子式:C2H4 结构简式:CH2=CH2 结构式: ( http: / / www. / )

⑵ 物理性质:无色、稍有气味的气体,标准状况下密度为1.25g·L-1,比空气略轻,难溶于水。

⑶ 化学性质:易氧化、易加成(加聚)、易分解

① 氧化反应

ⅰ与酸性高锰酸钾反应(特征反应)

现象:酸性高锰酸钾溶液褪色。(乙烯被酸性高锰酸钾氧化成CO2)

ⅱ 可燃性: ( http: / / www. / )现象:火焰明亮,伴有黑烟。

② 加成反应:CH2=CH2+Br2CH2Br―CH2Br(1,2—二溴乙烷)

加成反应:有机物分子中双键(或三键)两端的碳原子与其他原子或原子团直接结合生成新的化合物的反应叫做加成反应。

被加成的试剂如:H2、X2(X为Cl、Br或I)、H2O、HX、HCN等能离解成一价原子或原子团的物质。通过有机物发生加成反应时反应物之间的量关系,还可定量判断该有机物分子结构中不饱和键的情况:是C=C键,还是C≡C键,或是苯环结构,以及它们的个数。

能与Cl2、H2 、HX 、H2O的加成:CH2=CH2+Cl2CH2Cl―CH2Cl

③ 加聚反应 ( http: / / www. / )

CH2=CH2+CH2=CH2+CH2=CH2+···[―CH2―CH2―+―CH2―CH2―+―CH2―CH2―+···]→[―CH2―CH2―CH2―CH2―CH2―CH2―···]→

ⅰ 加聚反应:在聚合反应中,由不饱和(即含碳碳双键或三键)的相对分子质量小的化合物分子通过加成聚合的形式结合成相对分子质量很大的高分子化合物的反应。

ⅱ 聚合反应:相对分子质量小的化合物分子互相结合成相对分子质量很大的高分子化合物的反应。

ⅲ 高分子化合物:相对分子质量很大(1万以上)的物质,简称高分子或高聚物。聚乙烯,塑料,分子量达几万到几十万,性质坚韧,化学性质稳定,难降解。

⑸ 用途21世纪教育网

产量作为石油化工水平的标志

⑴石油化学工业最重要的基础原料

⑵植物生长调节剂

4. 苯

⑴ 分子结构特点:凯库勒首先提出了苯的环状结构 分子式:C6H6

( http: / / www. / )

⑵ 物理性质:

无色、具有特殊芳香气味的液体,微溶于水,与有机溶剂互溶。易挥发、易燃的特点,其蒸气有爆炸性。苯主要来自建筑装饰中大量使用的化工原料,如涂料。在涂料的成膜和固化过程中,其中所含有的甲醛、苯类等可挥发成分会从涂料中释放,造成污染。又称“天那水”。

苯,,英文名称为Benzene,分子式C6H6,分子量78.11,相对密度(0.8794(20℃))比水轻,且不溶于水,因此可以漂浮在水面上。

苯的熔点是5.51℃,沸点为80.1℃,燃点为562.22℃,在常温常压下是无色透明的液体,并具强烈的特殊芳香气味。因此,苯遇热、明火易燃烧、爆炸,苯蒸气与空气混合物的爆炸限是1.4~8.0%。常态下,苯的蒸气密度为2.77,蒸气压13.33kPa(26.1 ℃)。

苯是常用的有机溶剂,不溶于水,能与乙醇、氯仿、乙醚、二硫化碳、四氯化碳、冰醋酸、丙酮、油等混溶,因此常用作合成化学制品和制药的中间体及溶剂。苯能与氧化剂发生剧烈反应,如五氟化溴、氯气、三氧化铬、高氯酸、硝酰、氧气、臭氧、过氯酸盐、(三氯化铝+过氯酸氟)、(硫酸+高锰酸盐)、过氧化钾、(高氯酸铝+乙酸)、过氧化钠等。

⑶ 化学性质:易取代、难加成、难氧化

① 氧化反应

ⅰ可燃性

在空气中燃烧,发出明亮的光,产生大量的黑烟

ⅱ苯不能使高锰酸钾(KMnO4)褪色

② 取代反应

ⅰ卤代反应 与液溴在铁的催化作用下发生反应

( http: / / www. / )

ⅱ硝化反应

HYPERLINK "http://www./" INCLUDEPICTURE "http://www.dawan.net/school/jyz/huaxue/software/ben/images/benxh.gif" \* MERGEFORMATINET

③ 加成反应 HYPERLINK "http://www./" INCLUDEPICTURE "http://www.dawan.net/school/jyz/huaxue/software/ben/images/qingh.gif" \* MERGEFORMATINET

⑷ 用途:重要化工原料21世纪教育网

[基础达标2]

1. 我国在1992年已竣工四座年产3×105吨的乙烯工程,目前工业上大量生产乙烯的原料是

A. 煤炭 B. 天然气 C. 石油 D. 酒精

2. 大量获得乙烯的工业方法是

A.煤的干馏 B.石油分馏 C.石油裂化 D.石油裂解

3. 在相同条件下,对环境污染程度最小的燃料是

A. 木柴 B. 煤油 C. 煤饼 D. 液化气

4. 间-二甲苯苯环上的三溴代物的同分异构体数目为21世纪教育网

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. 甲烷中混有乙烯,欲除乙烯得到纯净的甲烷,可依次将其通过下列哪组试剂的洗气瓶

A. 澄清石灰水,浓H2SO4 B. 溴水,浓H2SO4

C. 酸性高锰酸钾溶液,浓H2SO4 D. 浓H2SO4,酸性高锰酸钾溶液

6. 两种气态烃组成的混合气体0.1mol, 完全燃烧得0.16molCO2和3.6g水。下列说法正确的是

A. 混合气体一定有甲烷 B. 混合气体中一定是甲烷和乙烯

C. 混合气体中一定没有乙烷 D. 混合气体中一定有乙烯

7. 某混合气体由两种气态烃组成。2.24L该混合气体完全燃烧后,得到4.48L二氧化碳(气体已折算成标准状况)和3.6g水。则这两种气体可能是

A. CH4和C3H8 B. CH4和C3H4 C. C2H4和C3H4 D. C2H4和C2H6

8.为了减少大气污染,北京市推广使用清洁汽车燃料。目前使用的清洁燃料主要有两类,一类是压缩天然气,另一类是液化石油气。这两类燃料的主要成分都是

A. 碳氢化合物 B. 一氧化碳 C. 氢气 D. 醇类

9. 某有机物在氧气里充分燃烧,生成的CO2与H2O的物质的量之比为1:1,由此可得出正确的结论是:21世纪教育网

A. 该有机物中肯定不含氧 B. 该有机物中肯定含氧

C. 该有机物中碳氢原子个数比为1:2

D. 该有机物分子中C、H、O原子个数比为1:2:3

10. 下列各组物质中必定属于同系物的是

A. C3H4和C5H8 B. C3H8和C5H12 C. C3H6和C5H10 D. C2H5Cl和C3H6Cl2

11. 下列烃及烃的高聚物①乙烷 ②苯 ③聚丙烯 ④聚异戊二烯 ⑤2-丁炔 ⑥环已烷 ⑦邻二甲苯 ⑧裂解气 ,能使酸性KMnO4溶液褪色,也能与溴水反应而使它褪色的是

A. ②③④⑤⑥⑦⑧ B. ③④⑤⑥⑦⑧ C. ④⑤⑧ D. ④⑤⑦

12. 下列实验操作需要用温度计,且插入反应液体中的是

A. 酒精和浓H2SO4共热制乙烯 B. 苯和浓H2SO4、浓HNO3共热制硝基苯

C. 实验室进行石油分馏 D. 苯制取溴苯

13. 两种气态烃以一定比例混合。在105℃时,1L该混合烃与9L氧气混合,完全燃烧后恢复到原状况,所得气体体积是11L。下列各组混合烃中不符合此条件的是

A. C4H10 、C3H6 B. C4H8 、C3H8 C. C4H10 、C2H4 D. CH4 、 C3H8

14. amL三种气体烃混合物与足量氧气混合点燃爆炸后,恢复到原来的状态(常温、常压),体积共缩小2amL。则三种可能是21世纪教育网

A. CH4,C2H4,C3H4 B. C2H6,C3H6,C4H6

C. CH4,C2H6,C3H6 D. C2H4,C2H2,CH4

15. 120℃时1体积某烃和4体积 O2混合,完全燃烧后恢复到原来的温度和压强,体积不变,该烃分子中所含的碳原子数不可能的是

A . 1 B. 2 C. 3 D. 4

16. 下列关于乙烯的说法中错误的是

A. 乙烯可以催熟植物的果实

B. 乙烯生成聚乙烯的反应是乙烯分子互相加成反应

C. 聚乙烯由乙烯聚合而成,故分子中含有很多碳碳双键

D. 一吨乙烯完全反应可生成一吨聚乙烯

17. 一种气态烷烃和一种气态烯烃组成的混合物共10g,混合气体的密度是相同状况下H2密度的12.5倍。该混合物气体通过装有溴水的试剂瓶时,试剂瓶的质量增加了8.4g。该混合气体可能是21世纪教育网

A. 乙烷和乙烯 B. 乙烷和丙烯 C. 甲烷和乙烯 D. 甲烷和丙烯

18. 以下的说法中错误的是

A. 无论乙烯的加成,还是乙烷的取代反应都可制得溴乙烷

B. 无论使用溴水或KMnO4 溶液都可以鉴别乙烯和乙烷

C. 相同质量的乙烯和甲烷完全燃烧后产生的水的质量相同

D. 乙烯的化学性质比乙烷的化学性质活泼

19. 体积为1 L,碳原子数为x和x+1的两种气态烯烃的混合物,在标准状况下,其质量为2 g,则x值是

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

20.含有C=C键的某烃化学式为CnHm, 该烃所含C=C键的数目是

A. B. C. D. HYPERLINK "http://www./" EMBED Equation.3

参考答案:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C B D C B A B A C B C

12 13 14 15 16 17 18 19 20

A A D C C C A D

21世纪教育网

教学目的3:

1. 巩固复习乙醇、乙酸性质。

教学课时:

2.5课时

知识体系 3

6. 乙醇

⑴ 分子结构

化学式:C2H6O 结构式:略 结构简式:CH3CH2OH或C2H5OH

⑵ 化学性质

① 与Na反应(置换反应或取代反应)

2CH3CH2OH +2Na →2CH3CH2ONa + H2↑ (乙醇钠,具有强碱性)

钠分别与水、乙醇反应的比较

钠与水的反应实验 钠与乙醇的反应实验

钠的现象

声的现象 有“啧啧”的声音 无任何声音

气的现象 观察不到气体的现象 有无色、无味气体生成,作爆鸣实验时有爆鸣声

实验结论 钠的密度小于水的密度,熔点低。钠与水剧烈反应,单位时间内放出的热量大,反应生成氢气。2Na + 2H2O == 2NaOH +H2↑水分子中氢原子相对较活波 钠的密度大于乙醇的密度。钠与乙醇缓慢反应生成氢气。2Na + 2C2H5OH→ 2C2H5ONa + H2↑乙醇分子里羟基氢原子相对不活泼

反应实质

② 氧化反应21世纪教育网

Ⅰ 燃烧

Ⅱ 催化氧化 O2 + 2CH3CH2OH → 2CH3CHO + 2H2O 乙醛

Cu +1/2 O2 = CuO CuO + CH3CH2OH →Cu+CH3CHO+H2O

—CHO 醛基

③ 消去反应

醇分子结构:与—OH相连的碳必须有相邻的碳原子,且此相邻的碳原子上还必须连有氢原子时,才能发生消去反应。反应条件:浓H2SO4,加热 。

即:如: 都不能发生消去反应。

乙醇的分子结构与化学性质的关系

⑶ 几种常用酒精的乙醇含量:

工业酒精:95% 无水酒精:99.5% 医用酒精:75% 啤酒:3%—4%

白酒:高度:45%—70% 低度:30%—44% 红酒(黄酒):10% 左右

7. 乙酸21世纪教育网

⑴ 分子结构

( http: / / www. / )

羟基与氢氧根的区别

名称区别 羟基 氢氧根

电子式

电性 不显电性 显负电性

稳定程度 不稳定 较稳定

存在 不能独立存在,与其他基相结合在一起 能独立存在

⑵ 物理性质

无色液体,有刺激性气味。乙酸在温度低于它的熔点(16.6℃)时会变成冰状晶体,所以无水乙酸又叫冰醋酸。乙酸的沸点是117.9℃。

⑶ 化学性质21世纪教育网

① 酸性(断O-H键)

CH3COOHCH3COO— + H+(羧基在水溶液中有一部分电离产生H+,而具有一定的酸性)

ⅰ向紫色石蕊试液中滴入乙酸溶液 ⅱ往镁粉中加入乙酸溶液

ⅲ 向CuO中加入乙酸溶液 ⅳ 向Cu(OH)2悬浊液中加入乙酸溶液

ⅴ 向Na2CO3粉末中加入乙酸溶液

酸性强弱比较:乙酸>碳酸;用醋可除去水壶内壁上的水垢:

2CH3COOH + CaCO3 = (CH3COO)2Ca + CO2↑+ H2O

2CH3COOH + Mg(OH)2 = (CH3COO)2Mg + 2H2O

② 酯化反应:(断C-OH键)

( http: / / www. / )

酯化反应:酸和醇作用生成酯和水的反应叫做酯化反应 (属于取代反应)。

脱水方式是:羧基脱羧羟基(无机含氧酸脱羟基氢),而醇脱羟基氢,即“酸脱羟基醇脱氢”(可用同位素原子示踪法证明)。

酯化反应是可逆的:羧酸+醇 酯+水,反应中浓硫酸的作用是作催化剂和吸水剂,除去生成物中的水使可逆反应向生成物方向移动。

8. 酯

⑴ 结构式: (其中两个烃基R和R,可不一样,左边的烃基还可以是H)

⑵ 物理性质

低级酯是具有芳香气味的液体,密度比水小,难溶于水,易溶于有机溶剂

⑶ 酯的水解 CH3COOCH2CH3 + NaOH → CH3COONa + CH3CH2OH

( http: / / www. / )

酯化反应与水解反应的比较:

酯化 水解

反应关系 RCOOH+ROHRCOOR+H2O

催化剂 浓硫酸 稀硫酸或NaOH溶液

催化剂的其它作用 吸水,提高CH3COOH和C2H5OH的转化率 NaOH中和酯水解生成的CH3COOH,提高酯的水解率

加热方式 直接加热 热水浴加热

反应类型 酯化反应,取代反应 水解反应,取代反应

[基础达标3] 21世纪教育网

1. 下列实验中,能成功的是:

A. 苯与溴水、铁屑混合制溴苯 B. 电石与饱和食盐水作用制取乙炔

C. 醋酸钠晶体和碱石灰共热制甲烷 D. 用工业酒精加热至170°C制乙烯

2. 下列各组液体混合物,能用分液漏斗分离的是

A.乙酸和水 B.液溴和苯 C.苯和水 D.乙醇和水

3. 下列化学品中属有毒且易燃的是21世纪教育网

A. 乙酸 B. 氰化钾 C. 甲醇 D. 氢气

4. 下列变化过程,不属于化学变化的是

A. 石油的裂化 B. 煤的干馏 C. 石油的分馏 D. 铝热反应

5.下列物质在常温常压下为液体的是

A.甲烷 B.乙醇 C.乙烯 D.乙炔

6. 用硫酸酸化的CrO3遇酒精后,其颜色会从红色变为蓝绿色,用这个现象可以测得汽车司机是否酒后开车。反应的方程式为2CrO3 + 3C2H5OH + 3H2SO4 == Cr2(SO4)3 + 3CH3CHO + 6H2O,此反应的氧化剂是21世纪教育网

A. H2SO4 B. CrO3 C. Cr2(SO4)3 D. C2H5OH

7. 用括号内试剂除去下列各物质中的少量杂质,正确的是

A. 溴苯中的溴(苯) B. 甲烷中的乙烯(溴水)

C. 甲烷中的乙烯(燃烧) D. 苯中的甲苯(溴水)

8.A、B、C三种醇同足量的金属钠完全反应,在相同条件下产生相同体积的氢气,消耗这三种醇的物质的量之比为2:6:3,则A、B、C三种醇分子里羟基数之比是

A.3:2:1 B.3:1:2 C.2:1:3 D.2:6:3

9. “黄色炸药”TNT爆炸力强,存放稳定、安全,至今仍是常规战争中最重要的弹药,下面关于TNT炸药的认识正确的是21世纪教育网

A. 它是甲苯和硝酸发生加成反应的产物 B. 它属于分子晶体

C. 它不能燃烧,只能用雷管引爆 D. 它的化学成分是硝基甲苯

10. 下列物质不能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是

A.SO2 B.苯 C.乙烯 D.乙醇

11.经测定C3H7OH和C6H12组成的混合物中氧的质量分数为8%,则此混合物中碳的质量分数是

A.78% B.22% C.14% D.13%

12.下列化合物中,既显酸性,又能发生酯化反应和消去反应的是

13.科学家正在研究开发新的能源。“绿色能源”目前是研究的新能源之一,高粱、玉米等绿色植物的种子经发酵、蒸馏就可以得到一种“绿色能源”。这种物质是

A.氢气 B.甲烷 C.酒精 D.木炭

14. 苯甲酸(C6H5COOH)和山梨酸(CH3-CH=CH-CH=CH-COOH)都是常用的食品防腐剂。下列物质中只能与其中一种酸发生反应的是21世纪教育网

A. 金属钠 B. 氢氧化钠 C. 溴水 D. 乙醇

15.钠与下列物质反应都能够产生氢气:①H2O;②CH3COOH;③CH3CH2OH。试推断这三种物质电离出H+的难易程度(从难到易的顺序)

A.①②③ B.②③① C.③①② D.②①③

参考答案:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BC C C C B B B B B

10 11 12 13 14 15 16

B A C C C C

教学目的4:

1. 巩固复习糖类、油脂、蛋白质性质。

教学课时:

2.5课时

知识体系 421世纪教育网

9. 油脂:高级脂肪酸与甘油所生成的高级脂肪酸甘油酯称为油脂。

⑴ 生成:

⑵ 水解

⑶ 分类: 油(液态):植物油一般呈液态,高级不饱和脂肪酸甘油酯

脂肪(固态):动物油一般呈固态,高级饱和脂肪酸甘油酯

酯和油脂的比较

酯 油脂

油 脂

组成 有机酸或无机酸与醇类反应的生成物 高级不饱和脂肪酸甘油酯 高级饱和脂肪酸的甘油酯

状态 常温下呈液态或固态 常温下呈液态 常温下呈固态

存在 花草或动植物体内 油料作物的籽粒中 动物脂肪中

实例 CH3COOC2H5 (C17H33C00)2C3H5 (C17H35COO)3C3H5

联系 油和脂统称油脂,均属于酯类,含相同的酯基

10. 糖类21世纪教育网

( http: / / www. / )

㈠ 葡萄糖(果糖)

⑴ 分子结构

分子式:C6H12O6 (180) 结构简式:CH2OH(CHOH)4CHO 结构式:略

从葡萄糖的结构式可以看出,其分子中除-OH外还含有一个特殊的原子团 ,这个原子团称为醛基,醛基能被弱氧化剂氧化成羧基。

⑵ 物理性质:白色晶体,有甜味,易溶于水

⑶ 化学性质

① 还原性:

与银氨溶液反应:银镜反应

CH2OH(CHOH)4CHO+2〔Ag(NH3)2〕OHCH2OH(CHOH)4COONH4+2Ag↓+3NH3+H2O

与新制氢氧化铜反应:砖红色沉淀

CH2OH(CHOH)4CHO+2Cu(OH)2CH2OH(CHOH)4COOH+Cu2O↓+2H2O

② 具有与乙醇相似的性质

⑷ 葡萄糖的制法:淀粉水解

⑸ 用途:医疗,制糖,制镜

㈡ 蔗糖(麦芽糖)

低聚糖: 糖类水解后生成几个分子单糖的糖.双糖、三糖等. 其中最重要的是双糖(蔗糖和麦芽糖)。蔗糖与麦芽糖的比较:

蔗糖 麦芽糖

分子式 C12H22011

结构差异 不含醛基 含醛基

来源 在植物体内由葡萄糖、果糖缩合生成。 C6H1206+ C6H1206 酶 H20+ C12H22011 (果糖) (葡萄糖) 淀粉水解糖化而成。 2(C6H10O5)+nH20 酶 nC12H22011 淀粉 (麦芽糖)

性质差异 ①不显还原性,不发生银镜反应 ①有还原性能发生银镜反应

②可水解,生成一分子果糖和一分子葡萄糖 ②可水解,生成二分子葡萄糖

③有甜味 ③有甜味,但不如蔗糖甜

21世纪教育网

㈢ 淀粉和纤维素:属于天然高分子化合物

定义:多糖是由很多个单糖分子按照一定方式,通过在分子间脱去水分子而成的多聚体。因此多糖也称为多聚糖。一般不溶于水,没有甜味,没有还原性。

淀粉与纤维素的比较:

淀粉 纤维素

分子组成 (C6H1005) (C6H1005)(与淀粉分子式中的n是不同的值)

结构特点 几百个到几千个葡萄糖单元构成的高分子化合物,有直链及支链结构 几千个葡萄糖单元构成的高分子化合物,与淀粉不是同分异构体。分子的一个结构单元含三个醇羟基

物理性质 白色粉末状物质。不溶于冷水,在热水里淀粉颗粒会膨胀破裂,有一部分淀粉会溶解在水里,另一部分悬浮在水里,形成胶状淀粉糊 白色、无臭、无昧的物质,不溶于水,也不溶于一般有机溶剂

化学性质 1.不与银氨溶液发生银镜反应。不显还原性,是一种非还原性糖;2.在稀酸作用下发生水解,最终产物是葡萄糖:在人体内也水解为葡萄糖:3.淀粉遇碘后变蓝色 1.不与银氨溶液发生银镜反应,不显还原性,是一种非还原性糖;2.在酸作用下水解,最终产物是葡萄糖,但比淀粉水解困难(需水浴加热,用70%的H2S04催化): 3.与硝酸发生酯化反应(纤维素三硝酸酯)

12. 蛋白质

⑴ 蛋白质的组成

定义:蛋白质是由不同的氨基酸(天然蛋白质所含的都是α一氨基酸)经缩聚后形成的高分子化合物。

① 含有C、H、O、N、S等元素,相对分子质量很大,从几万到几千万,属于天然高分子化合物。

② 1965年我国科技工作者成功合成了具有生物活性的——结晶牛胰岛素。

⑵ 性 质

① 水解反应:

② 盐析 — 可逆过程 — 可分离提纯蛋白质 铵盐、钠盐等

蛋白质溶液是胶体。

③ 变性 — 不可逆过程

紫外线照射、加热或加入有机化合物、酸、碱、重金属盐(如铜盐、铅盐、汞盐等)

比较蛋白质的盐析、变性与胶体的凝聚

盐 析 变 性 胶体凝聚

概 念 蛋白质溶液中加浓无机盐溶液,使蛋白质析出 蛋白质在某些条件作用下凝聚,丧失生理活性 胶体中加入强电解质,不同电荷的胶体或加热而使之凝聚成大颗粒

对 象 高分子等(如蛋白质等) 高分子(如蛋白质) 带电的胶粒

变化条件 浓无机盐溶液 受热、紫外线、强酸、强碱、重金属盐,某些有机物等 强电解质,不同电荷的胶体,加热

变化实质 物理变化(溶解度降低) 化学变化 物理变化

变化过程 可逆 不可逆 不可逆

用 途 分离,提纯 杀菌,消毒等 鉴别,分离等

④ 颜色反应—可鉴别蛋白质

带有苯环的蛋白质跟浓硝酸作用会产生黄色

⑤ 灼烧时有烧焦羽毛的气味—可鉴别蛋白质

⑶ 氨基酸结构:氨基酸是一种含氮有机物,分子中含有羧基(一COOH),也含有氨基(-NH2),

概念:羧酸分子里烃基上的氢原子被氨基取代后的生成物叫氨基酸。

性质

①两性

R-CHCOOH+HCl R-CHCOOH

NH2 NH2C1

R—CHCOOH +NaOH R- CHCOONa +H2O

NH2 NH2

②缩合反应

HYPERLINK "http://www./" EMBED PBrush

[基础达标4]

1. 下列说法不正确的是21世纪教育网

A. 蔗糖不是淀粉水解的产物 B. 蔗糖的水解产物能发生银镜反应

C. 蔗糖是多羟基的醛类化合物 D. 蔗糖与麦芽糖互为同分异构体

2. 下列各选项中,两个反应所遵循的化学原理最相似的是

A. 葡萄糖和甲醛分别与新制的氢氧化铜悬浊液共热,都产生红色沉淀

B. 过氧化氢和二氧化硫都能使品红溶液褪色

C. 苯酚和丙烯都能使溴水褪色

D. 明矾用于净水和氯气用于自来水的杀菌消毒

3.下列物质中,在一定条件下既能发生银镜反应,又能发生水解反应的是

A.甲酸甲酯 B.蔗糖 C.葡萄糖 D.麦芽糖

4. 下列叙述正确的是

A.淀粉与纤维素是互为同分异构体 B.乙烯可作果实的催熟剂

C.油脂不是酯 D.充分燃烧后产生二氧化碳和水的有机物就是烃

5.下列物质中,能用来检验酒精中是否含有水的是

A. 生石灰 B. 浓硫酸 C. 无水硫酸铜 D. 金属钠

6. 下列各组物质中,互为同系物的是21世纪教育网

A.葡萄糖与蔗糖 B.CH2=CH-CH3和CH2=CH-CH2-CH3

C.甲烷与丙烷 D.丁烷与异丁烷

7. 葡萄糖不具有的性质是

A. 和H2发生加成反应 B. 和银氨溶液发生氧化反应

C. 和酸发生酯化反应 D. 和NaOH溶液反应

8. 为了鉴别某白色纺织品的成分是真蚕丝(蛋白质)还是“人造丝”(合成纤维),可选用的方法是w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

A.滴加浓硝酸 B.滴加浓硫酸 C.滴加酒精 D.灼烧

9.L一多巴是一种有机物,它可用于帕金森综合症的治疗,其结构简式如下:

这种药物的研制是基于获得2000年诺贝尔生理学或医学奖和获得2001年诺贝尔化学奖的研究成果。下列关于L-多巴酸碱性的叙述正确的是

A.既没有酸性,又没有碱性 B.既具有酸性,又具有碱性

C.只有酸性,没有碱性 D.只有碱性,没有酸性

10.生命起源的研究是世界性科技领城的一大课题。科学家认为生命起源的第一层次是产生了与硝基化合物可能是同分异构体的物质,这类物质是21世纪教育网

A.醇 B.羟酸 C.氨基酸 D.糖

11. 青苹果(末成熟的苹果)汁遇碘变蓝色,熟的苹果汁能发生银镜反应,这说明

A. 青苹果中只含淀粉,不含糖类物质 B. 熟的苹果中只含糖类,不含淀粉

C. 苹果从青转熟时,淀粉水解生成单糖 D. 苹果从青转熟时,单糖缩聚成淀粉

12.取a g某物质在氧气中完全燃烧,将其产物跟足量的过氧化钠固体完全反应,反应后固体的质量恰好也增加了a g。下列物质中不能满足上述结果的是

A.H2 B.CO C.C6H12O6 D.C12H22O11

13.科学报道,常吃盐腌莱者比不吃者得胃癌的相对危险性高5~6倍,这是因为在无氧条件下发酵时w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

A.硝酸盐被还原成为亚硝酸盐 B.蛋白质被分解为亚硝胺类

C.纤维素分解为葡萄糖 D.Na+和C1-离子浓度增加

14.变质的粮食中所含的较强的致癌物质是

A.硫化物 B.黄曲霉素 C.铅化合物 D.亚硝酸盐

15.“喷水溶液法”是最近日本科学家研制出的一种使沙漠变绿洲的新技术,它是先在沙漠中喷洒一定量的聚丙烯酸酯水溶液,水溶液中的高分子与沙土粒子结合,在地表下30~50cm处形成一个厚0.5cm的隔水层,即能阻止地下的盐分上升,又有拦截、蓄积雨水的作用.下列对聚丙烯酸酯不正确的说法是21世纪教育网

A.单体的结构式为CH2=CH—COOR B.在一定条件下能发生加成反应

C.在一定条件下能发生水解反应 D.没有固定的溶沸点

16.食品店里出售的冰淇淋是硬化油,它是以多种植物油为原料来制取的,制作过程发生的反应是

A.水解 B.加聚 C.加成 D.氧化

17.1924年,中国药物学家陈克恢检验并证实了麻黄素有平喘作用,于是从中药麻黄中提取麻黄素作为平喘药一度风靡世界。将10g麻黄素完全燃烧,可得26.67gCO2,8.18gH2O,同时测得麻黄素中含氮8.48%。据此,判断麻黄素的分子式为

A.C2H3NO B.C10H15N203 C.C10H15NO D.C20H30N20

21世纪教育网

参考答案:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C A AD B C BC D D B

10 11 12 13 14 15 16 17

C C D A B B C C

教学目的5:

巩固复习有机反应的种类及各个有机官能团的性质。

教学课时:

2.5课时

知识体系 4

11.有机物

⑴ 性质特征:

大多数有机物 ① 难溶于水易溶于有机溶剂; ② 易燃烧;③ 大多数是非电解质,难电离;

④ 熔点低,易熔化; ⑤ 反应慢、反应复杂、副反应多。

⑵ 结构特点:

① 原子之间共价键相连; ② 碳原子之间可以连成链状或环状;

③ 碳原子与碳原子之间可以是单键、双键、三键; ④ 分子式相同时,可以出现多种结构。

⑶ 有机化学反应类型

21世纪教育网

类 型 反应特征 涉及具体物质的反应

取代反应 有机物分子里的某些原子或原子团被其他原子或原子团所替代的反应 烷烃的卤化;苯及其同系物的卤化、硝化、磺化;醇跟卤化氢反应;苯酚的卤化、硝化;醇脱水成醚的反应,

酯化反应 酸和醇作用生成酯和水的反应

水解反应 有机物跟水在一定条件下发生的反应;实质是在有机分子中引入羟基的反应 卤代烃、酯、油脂、二糖、多糖、蛋白质的水解

加成反应 有机分子里的不饱和碳原子跟其它原子或原子团直接结合成一种新有机物的反应 烯烃、炔烃、二烯烃与氢气、卤素单质、卤化氢和水;芳香族化合物、醛、酮、油脂与氢气

加聚反应 含有碳碳双链的不饱和有机物,以加成的方式相互结合,生成高分子化合物的反应 烯烃、二烯烃、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯等

消去反应 有机化合物在适当条件下,从一分子中脱去一个小分子(如水、卤化氢),而生成不饱和(含双链或叁键)化合物的反应 醇的分子内脱水;卤代烃在NaOH的醇溶液里的反应发生消去反应的有机物分子中与官能团(—OH,—X)相连碳原子的相邻碳原子必须要有氢原子,否则不能发生消去反应。

缩聚反应 有机物单体间通过失去小分子形成高分子化合物的反应

氧化反应 有机物分子里“加氧”或“去氢”的反应 有机物在空气中燃烧;苯的同系物的侧链、醇、醛等可被某些氧化剂所氧化

还原反应

有机物分子里“加氢”或“去氧”的反应

中和反应 有机酸或是有酸性的有机物跟碱作用生成盐和水的反应

显色反应 某些有机化合物与特定试剂反应,显示出特殊颜色的反应 苯酚加入FeCl3溶液显紫色;淀粉遇碘溶液呈蓝色;蛋白质(分子中含苯环)与浓HNO3反应后显黄色。

HYPERLINK "http://www./" INCLUDEPICTURE "http://video.etiantian.com/ett20/resource/ff90dd3d5e5a0dbe77ed05fc2ca4df97/tbjx.files/image013.gif" \* MERGEFORMATINET HYPERLINK "http://www./" INCLUDEPICTURE "http://video.etiantian.com/ett20/resource/ff90dd3d5e5a0dbe77ed05fc2ca4df97/tbjx.files/image017.jpg" \* MERGEFORMATINET

HYPERLINK "http://www./" INCLUDEPICTURE "http://video.etiantian.com/ett20/resource/ff90dd3d5e5a0dbe77ed05fc2ca4df97/tbjx.files/image018.gif" \* MERGEFORMATINET ( http: / / www. / )

HYPERLINK "http://www./" INCLUDEPICTURE "http://video.etiantian.com/ett20/resource/ff90dd3d5e5a0dbe77ed05fc2ca4df97/tbjx.files/image020.gif" \* MERGEFORMATINET ( http: / / www. / )

② 有机物分子中双键或三键两端的碳原子与其它原子或原子团直接结合生成新的化合物的反应,叫做加成反应。

常见物质的特征反应列表如下:

有机物或官能团 常用试剂 反应现象

C=C双键

C≡C叁键 溴水 褪色

酸性KMnO4溶液 褪色

苯的同系物 酸性KMnO4溶液 褪色

溴水 分层,上层棕红色

醇中的—OH 金属钠 产生无色无味气体

苯酚 浓溴水 溴水褪色并产生白色沉淀

FeCl3溶液 呈紫色

醛基—CHO 银氨溶液 水浴加热生成银镜

新制Cu(OH)2 煮沸生成砖红沉淀

羧基—COOH 酸碱指示剂 变色

新制Cu(OH)2 常温沉淀溶解呈蓝色溶液

Na2CO3溶液 产生无色无味气体

淀粉 碘水 呈蓝色

蛋白质 浓HNO3 呈黄色

灼烧 有烧焦羽毛味

21世纪教育网

有机物的结构,可以用键线式简化表示。如:有机物CH2=CHCHO,可简化写成 HYPERLINK "http://www./" INCLUDEPICTURE "http://:8010/Resource/GZ/GZHX/JAJC/ZFX/tbjx0175zw_0025_18.gif" \* MERGEFORMATINET 。

官能团

21世纪教育网

[基础达标4]

1. 下列分子式表示的物质一定是纯净物的是

A. C5H10 B. C7H8 C. CH4O D. C2H4Cl2

3. 某有机物在氧气中充分燃烧,生成的CO2和H2O的物质的量之比为1:2

A.分子中C、H、O个数之比为

广东省2009届高考理科基础化学必修Ⅱ总复习资料

第五章 物质结构 元素周期律

教学目的1:

① 巩固学习原子结构和性质的关系

② 巩固学习元素周期表的结构

教学课时:

2.5课时

知识体系 1

原子结构和元素周期律知识的综合网络

1. 原子结构(C)

⑴ 原子的组成

核电荷数(Z) == 核内质子数(Z) == 核外电子数 == 原子序数

质量数(A)== 质子数(Z)+ 中子数(N)

阴离子的核外电子数 == 质子数 + 电荷数(—)

阳离子的核外电子数 == 质子数 + 电荷数(+)

⑵ 区别概念:元素、核素、同位素

元素:具有相同核电荷数(即质子数)的同一类原子的总称

核素:具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子

同位素:质子数相同而中子数不同的同一元素的不同原子的互称;

也就是说同一元素的不同核素之间互称为同位素。

⑶ 元素的相对原子质量

① 同位素的相对原子质量:该同位素质量与12C质量的1/12的比值。

② 元素的相对原子质量等于各种同位素相对原子质量与它们在元素中原子所占百分数(丰度)乘积之和。即:元素的相对原子质量Ar == Ar1·a% + Ar2·b% + …

⑷ 核外电子的电子排布(了解)

① 核外电子运动状态的描述

电子云(运动特征):电子在原子核外空间的一定范围内高速、无规则的运动,不能测定或计算出它在任何一个时刻所处的位置和速度,但是电子在核外空间一定范围内出现的几率(机会)有一定的规律,可以形象地看成带负电荷的云雾笼罩在原子核周围,我们把它称为电子云。

电子层:在多个电子的原子里,根据电子能量的差异和通常运动的区域离核远近不同,把电子分成不同的能级,称之为电子层。电子能量越高,离核越远,电子层数也越大。

电子层符号 K L M N O P Q

电子层序数n 1 2 3 4 5 6 7

离核远近 近 ——→ 远

能量高低 低 ——→ 高

② 原子核外电子排布规律

每一层电子数最多不超过2n2 ;

最外层电子数最多不超过8个,次外层电子数最多不超过18个,倒数第三层不超过32个;

核外电子总是先占有能量最低的电子层,当能量最低的电子层排满后,电子才依次进入能量较高的电子层。

⑸ 原子结构示意图的书写

2. 元素周期表(B)

⑴ 元素周期表

H1.008 元素周期表 He4.003

Li6.941 Be9.012 B10.81 C12.01 N14.01 O16.00 F19.00 Ne20.18

Na22.99 Mg24.31 Al26.98 Si28.09 P30.97 S32.07 Cl35.45 Ar39.95

K39.10 Ca40.08 Sc44.96 Ti47.88 V50.94 Cr52.00 Mn54.94 Fe55.85 Co58.93 Ni58.69 Cu63.55 Zn63.39 Ga69.72 Ge72.61 As74.92 Se78.96 Br79.90 Kr83.80

Rb85.47 Sr87.62 Y88.91 Zr91.22 Nb92.91 Mo95.94 Tc[98] Ru101.1 Rh102.9 Pd106.4 Ag107.9 Cd112.4 In114.8 Sn118.7 Sb121.8 Te127.6 I126.9 Xe131.3

Cs132.9 Ba137.3 La-Lu Hf178.5 Ta180.9 W183.8 Re186.2 Os190.2 Ir192.2 Pt195.1 Au197.0 Hg200.6 Tl204.4 Pb207.2 Bi209.0 Po[210] At[210] Rn[222]

Fr[223] Ra[226] Ac-La

⑵ 元素周期表的结构分解

周期名称 周期别名 元素总数 规律

具有相同的电子层数而又按原子序数递增的顺序排列的一个横行叫周期。 7个横行7个周期 第1周期 短周期 2 电子层数 == 周期数 (第7周期排满是第118号元素)

第2周期 8

第3周期 8

第4周期 长周期 18

第5周期 18

第6周期 32

第7周期 不完全周期 26(目前)

族名 类名 核外最外层电子数 规律

周期表中有18个纵行,第8、9、10三个纵行为第Ⅷ族外,其余15个纵行,每个纵行标为一族。7个主族7个副族0族第Ⅷ族 主族 第ⅠA族 H和碱金属 1 主族数 == 最外层电子数

第ⅡA族 碱土金属 2

第ⅢA族 3

第ⅣA族 碳族元素 4

第ⅤA族 氮族元素 5

第ⅥA族 氧族元素 6

第ⅦA族 卤族元素 7

0族 稀有气体 2或8

副族 第ⅠB族、第ⅡB族、第ⅢB族、第ⅣB族、第ⅤB族、第ⅥB族、第ⅦB族、第Ⅷ族

[基础达标1]

1.原计划实现全球卫星通讯需发射77颗卫星,这与铱(Ir〕元素的原子核外电子数恰好相等,因此称为“铱星计划”。已知铱的一种同位素是19177Ir,则其核内的中子数是

A.77 B.286 C.191 D.114

2.分析发现,某陨石中含有半衰期极短的镁的一种放射性同位素28Mg,该同位素的原子核内的中子数是

A.12 B.14 C.16 D.18

3. Se是人体必需微量元素,下列关于 ( http: / / www. / )说法正确的是

A.互为同素异形体 B.互为同位素

C.分别含有44和46个质子 D. ( http: / / www. / )都含有34个中子

4. 下列分子中,电子总数最少的是

A. H2S B. O2 C. CO D. NO

5. 某些建筑材料中含有氡(Rn),氡是放射性元素。 222Rn、219Rn、220Rn分别来自镭、锕、钍,因而分别称为镭射气、锕射气和钍射气。下列有关氡的说法,正确的是

A. 氡是双原子分子 B. 氡气因其化学性质活泼而对人体有害

C. 氡气因其具有放射性而对人体有害 D. 222Rn、219Rn、220Rn是三种同素异形体

6. 几种单核微粒具有相同的核电荷数,则

A. 一定是同位素 B. 一定是同种原子 C. 一定是同种元素 D. 一定质量数相等

7. 同温同压下,等容积的两个密闭集气瓶中分别充满12C18O和14N2两种气体。关于这两个容器中气体的说法正确的是

A. 质子数相等,质量不等 B. 分子数和质量都不相等

C. 分子数、质量均相等 D. 原子数、中子数和质量数均相等

8. 已知元素A的氢化物分子式为H2A,其最高价氧化物含氧60%,则A元素的相对原子质量为

A. 16g B. 32g C. 16 D. 32

9. A元素原子的L层比B元素原子的L层少3个电子,B元素的原子核外电子总数比A元素原子的核外电子总数多5个,则A与B可形成的化合物类型为

A. AB B. BA2 C. AB4 D. B3A2

10. 甲、乙是周期表中同一主族的两种元素,若甲的原子序数为x,则乙的原子序数不可能是

A. x+2 B. x+4 C. x+8 D. x+18

11. X和Y属短周期元素,X原子的最外层电子数是次外层电子数的一半,Y位于X的前一周期,且最外层只有一个电子,则X和Y形成的化合物的化学式可表示为

A.XY B.XY2 C.XY3 D.X2Y3

13.下列微粒的结构示意图中,表示氟离子的是

14. X元素的阳离子和Y元素的阴离子具有与氩原子相同的电子层结构,下列叙述正确的是

A. X的原子序数比Y的小 B. X原子的最外层电子数比Y的大

C. X的原子半径比Y的大 D. X元素的最高正价比Y的小

15. X、Y、Z为短周期元素,这些元素原子的最外层电子数分别为1、4、6,则由这3种元素组成的化合物的化学式不可能是

A. XYZ B. X2YZ C. X2YZ2 D. X2YZ3

16. 美国劳仑斯国家实验室曾在1999年宣布用86Kr离子轰击208Pb靶得到118号元素的一种原子,其质量数为293。其后,反复实验均未能重现118号元素的信号,因此该实验室在2001年8月宣布收回该论文。但是科学家们相信,完成的第七周期包含的元素数目与第六周期相同。若118号元素将来被确认,则下列预测合理的是

A. 它的中子数是118 B. 它是第八周期元素

C. 它是活泼的金属元素 D. 它的最外层电子数是8

17. 已知碳有三种常见的同位素:12C、13C、14C,氧也有三种同位素:16O、17O、18O,由这六种微粒构成的二氧化碳分子中,其相对分子质量最多有

A.18种 B.6种 C.7种 D.12种

18. 氯元素的天然同位素有和。氯元素的相对原子质量为35.45,则天然氯元素中和的原子数目之比约为

A.3:1 B.1:3 C.3:2 D.4:1

19.下列各组中的三种微粒,所含质子数与电子数都相等的是

A. Na+、 Mg2+、 Al3+ B. HCl、H 2S、 Ar C. H2O、OH-、 Na+ D. NH4+、 Na+、F-

20.某元素R的核内含有N个中子,R的质量数为A,在其与氢化合时,R呈-n价,则WgR的气态氢化物中所含电子的物质的量为

A. B.

C. D.

21.对第n电子层,若它作为原子的最外层,则容纳的电子数最多与n-1层的相同;当它作为次外层,则容纳的电子数比n+1层上电子数最多能多10个,则第n层为

A.L层 B.M层 C.N层 D.任意层

22.A、B、C均为周期表中的短周期的元素,它们在周期表的位置如下图。已知B、C两元素在周期表中族数之和是A元素族数的2倍;B、C元素的原子序数之和是A 元素的原子序数的4倍,则A、B、C所在的一组是

A.Be、Na、Al B.B、Mg、Si

C.O、P、Cl D.C、Al、P

23. 关于主族元素的叙述,不正确的是

A. 主族序数等于元素原子的最外层电子数

B. 元素的最高正价等于原子最外层电子数

C. 最低负价数的绝对值等于原子最外层达稳定结构时所需电子数

D. 都既有正化合价,又有负化合价

24.11g 2H218O所含的中子的物质的量为

A.4.5mol B.5mol C.5.5mol D.6mol

参考答案:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

D C B C C C A D D B A B A

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

D D C A B C B C D D

教学目的2:

巩固学习元素周期律的相关知识

教学课时:

2.5课时

知识体系 2

3. 元素周期律(C)

⑴ 定义:元素的性质随着元素原子序数递增而呈现周期性变化的规律叫元素周期律。

⑵ 实质:元素性质的周期性变化是元素原子核外电子数排布的周期性变化的必然结果。这就是元素周期律的实质。

⑶ 内容

随着原子序数递增,①元素原子核外电子层排布呈现周期性变化; ②元素原子半径呈现周期性变化; ③元素化合价呈现周期性变化; ④元素原子得失电子能力呈现周期性变化;即元素的金属性和非金属性呈现周期性变化。

⑷ 元素周期表中元素性质的递变规律

同 周 期(从左到右) 同 主 族(从上到下)

原子半径 逐渐减小 逐渐增大

电子层排布 电子层数相同最外层电子数递增 电子层数递增最外层电子数相同

失电子能力 逐渐减弱 逐渐增强

得电子能力 逐渐增强 逐渐减弱

金属性 逐渐减弱 逐渐增强

非金属性 逐渐增强 逐渐减弱

主要化合价 最高正价(+1 → +7)非金属负价 == ―(8―族序数) 最高正价 == 族序数非金属负价 == ―(8―族序数)

最高氧化物的酸性 酸性逐渐增强 酸性逐渐减弱

对应水化物的碱性 碱性逐渐减弱 碱性逐渐增强

非金属气态氢化物的形成难易、稳定性 形成由难 → 易稳定性逐渐增强 形成由易 → 难稳定性逐渐减弱

碱金属、卤素的性质递变

⑸ 几个规律

①金属性强弱: 单质与水或非氧化性酸反应难易;

单质的还原性(或离子的氧化性);

M(OH)n的碱性;

金属单质间的置换反应;

原电池中正负极判断,金属腐蚀难易;

非金属性强弱: 与氢气反应生成气态氢化物难易;

单质的氧化性(或离子的还原性);

最高价氧化物的水化物(HnROm)的酸性强弱;

非金属单质间的置换反应。

② 半径比较三规律:

阴离子与同周期稀有气体电子层结构相同;阳离子与上周期稀有气体电子层结构相同。

非金属元素的原子半径 < 其相应的阴离子半径;

金属元素的原子半径 > 其相应的阳离子半径;

具有相同电子层结构的阴阳离子,随着元素原子序数的递增,离子半径逐渐减

③ 元素化合价规律

最高正价 == 最外层电子数,非金属的负化合价 == 最外层电子数-8,最高正价数和负化合价绝对值之和为8;其代数和分别为:0、2、4、6。

化合物氟元素、氧元素只有负价(-1、-2),但HFO中F为0价;金属元素只有正价;

化合价与最外层电子数的奇、偶关系:最外层电子数为奇数的元素,其化合价通常为奇数,如Cl的化合价有+1、+3、+5、+7和-1价。最外层电子数为偶数的元素,其化合价通常为偶数,如S的化合价有-2、+4、+6价。

④ 周期表中特殊位置的元素

族序数等于周期数的元素:H、Be、Al;

族序数等于周期数2倍的元素:C、S;

族序数等于周期数3倍的元素:O;

周期数是族序数2倍的元素:Li;

周期数是族序数3倍的元素是:Na;

最高正价不等于族序数的元素是:O、F。

⑤ 元素性质、存在、用途的特殊性

形成化合物种类最多的元素,或气态氢化物中氢的质量分数最大的元素:C;

空气中含量最多的元素,或气态氢化物的水溶液呈碱性的元素:N;

常温下呈液态的非金属单质元素是:Br;

最高价氧化物及其水化物既能与强酸反应,又能与强碱反应的元素是:Be、Al;

元素的气态氢化物和它的最高价氧化物的水化物起化合反应的元素是:N;,

元素的气态氢化物和它的最高价氧化物的水化物起氧化还原反应的元素是:S;

元素的气态氢化物能和它的氧化物在常温下反应生成该元素单质的元素是:S。

[基础达标2]

1. 下列元素的原子半径最大的是

A. 氮 B. 磷 C. 氧 D. 硫

2.下列单质中,最容易跟氢气发生反应的是

A.O2 B.N2 C.F2 D. Cl2

3. 下列物质中酸性最强的是

A. H3PO4 B. HNO3 C. H2CO3 D. H3BO3

4.X、Y、Z为短周期元素,X原子最外层只有一个电子,Y原子的最外层电子数比内层电子总数少4,Z的最外层电子数是内层电子总数的3倍。下列有关叙述正确的是

A.X肯定为碱金属元素

B.稳定性:Y的氢化物>Z的氢化物

C.X、Y两元素形成的固体化合物一定为离子晶体

D.Y、Z两元素形成的化合物熔点较低

5. 已知短周期元素的离子,aA2+、bB+、cC3-、dD-都具有相同的电子层结构,则下列叙述正确的是

A. 原子半径A >B>C> D B.原子序数 A >B>C> D

C. 离子半径C>D>B>A D. 单质的还原性A>B>D>C

6. 下列元素中化学性质最活泼的是

A. 硅 B. 磷 C. 硫 D. 氯

7. 下列说法错误的是

A. 原子及其离子核外电子层数等于该元素所在的周期数

B. 元素周期表中从ⅢB族到ⅡB族10个纵行的元素都是金属元素

C. 除氦外的稀有气体原子的最外层电子数都是8

D. 同一元素的各种同位素的物理性质、化学性质均相同

8. 已知(Be)的原子序数为4。下列对铍及其化合物的叙述中,正确的是

A. 铍的原子半径大于硼的原子半径 B. 氯化铍分子中铍原子的最外层电子数是8

C. 氢氧化铍的碱性比氢氧化钙的弱 D. 单质铍跟冷水反应产物为氢气

10. 下列关于原子的几种描述中,不正确的是

A. 18O与19F具有相同的中子数 B. 16O与17O具有相同的电子数

C. 12C与13C具有相同的质量数 D. 15N与14N具有相同的质子数

11. 关于元素周期律和周期表的下列说法,正确的是

A. 目前已发现的所有元素占据了周期表里全部位置,不可能再有新的元素被发现

B. 元素的性质随着原子序数的增加而呈周期性变化

C. 俄国化学家道尔顿为元素周期表的建立作出巨大贡献

D. 同一主族的元素从上到下,金属性呈周期性变化

12.某元素的原子核外有三个电子层,其最外层电子数是次外层电子数的一半,则此元素是

A. S B. C C.Si D. Cl

13.主族元素R最高正价氧化物对应水化物的化学式为H2RO3,则其氢化物的化学式是

A.HR B.RH3 C.H2R D.RH3

14.同周期X,Y,Z三元素,其最高价氧化物的酸性由弱到强的顺序是:H3ZO4

C. 阴离子的还原性按X,Y,Z的顺序由强到弱

D. 气态氢化物的稳定性按X,Y,Z的顺序由弱到强

15.下列微粒半径由大到小的排列是

A.P3-,S2-,Cl- B.Cl-,S2-,O2- C.Ca,Mg,Na D.K+、Cl-,S2-

17. 下列递变规律正确的是

A.HClO4、H2SO4、H3PO4的酸性依次增强,

B.HCl、HBr 、HI的稳定性依次增强

C.钠、镁、铝的还原性依次减弱

D.P、S、Cl最高正价依次降低。

18.X元素的阳离子、Y元素的阳离子和Z元素的阴离子都具有相同的电子层结构。X的阳离子半径大于Y的阳离子半径,则X、Y、Z三元素的原子序数大小顺序正确的是

A.X

A. A、B可能为同一周期 B. A位于B的下一周期

C. A只能是金属元素 D. A可能是第二周期中的第ⅡA族或第ⅣA族元素

20.A、B为前三周期元素,两者组成A2B3型离子化合物,A离子比B离子少一个电子层,已知B的原子序数是x,则A的原子序数是

A.x-3 B.x+3 C.x+11 D.x-11

21. 已知元素X,Y的核电荷数分别为a和b,它们的离子Xn+的Yn-的核外电子排布完全相同,则下列关系中正确的是

A. a + m = b - n B. a + b = m + n C. a – m = b + n D. a + m = b – n

22. 下列各组中的三种酸,按酸性由强到弱的顺序排列的是

A. H2SiO3、 H2CO3、HNO3 B. H2SO4、HClO4、HBrO4

C. HNO3、H3PO4、 H4SiO4 D. H2SO4、 H3PO4、 HClO4

参考答案:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

B C B D C D AD AC AC

10 11 12 13 14 15 16 17 18

C B C B B

教学目的3:

复习巩固化学键的相关知识并了解晶体的知识。

教学课时:

2.5课时

知识体系 3

4. 化学键

⑴ 定义:在原子结合成分子时,相邻的原子之间强烈的相互作用,叫化学键。

⑵ 分类

① 离子键与共价键的比较

离子键 共价键

概念 阴、阳离子间通过静电作用所形成的化学键 原子间通过共用电子对(电子云重叠)所形成的化学键

成键微粒 离子(存在阴阳离子间和离子晶体内) 原子(存在分子内、原子间、原子晶体内)

作用本质 阴、阳离子间的静性作用 共用电子对(电子云重叠)对两原子核产生的电性作用

形成条件 活泼金属和活泼非金属化合时形成离子键 非金属元素形成的单质或化合物形成共价键

决定键能大小因素 ①离子电荷数越大,键能越大;②离子半径越小,键能越大 ①原子半径越小,键能越大;②键长越短,键能越大

影响性质 离子化合物的熔沸点、硬度等 分子的稳定性,原子晶体的熔沸点、硬度等

实例

② 极性共价键与非极性共价键的比较

共价键 极性共价键 非极性共价键

定义 不同元素的原子形成的共价键,共用电子对(电子云重叠)发生偏移的共价键 同种元素的原子形成共价键,共用电子对(电子云重叠)不发生偏移

原子吸引电子能力 不相同 相同

成键原子电性 显电性 电中性

影响性质 极性分子或非极性分子 非极性分子

实例 H—Cl H—H 、Cl—Cl

③ 电子式的书写

电子式是用来表示原子或离子最外层电子结构的式子。原子的电子式是在元素符号的周围画小黑点(或×)表示原子的最外层电子。

离子的电子式:阳离子的电子式一般用它的离子符号表示;在阴离子或原子团外加方括弧,并在方括弧的右上角标出离子所带电荷的电性和电量。

分子或共价化合物电子式,正确标出共用电子对数目。

离子化合价电子式,阳离子的外层电子不再标出,只在元素符号右上角标出正电荷,而阴离子则要标出外层电子,并加上方括号,在右上角标出负电荷。阴离子电荷总数与阳离子电荷总数相等,因为化合物本身是电中性的。

用电子式表示单质分子或共价化合物的形成过程

用电子式表示离子化合物的形成过程

④ 结构式:用一根短线来表示一对共用电子(应用于共价键)。

金属键与范德华力、氢键

存在范围 作用本质 作用强弱 决定键能大小因素 影响性质

金属键 金属阳离子和自由电子之间及金属晶体内 静电作用 强 ①离子电荷数越大,键能越大;②离子半径越小,键能越大 金属晶体的熔沸点、硬度等

范德华力 分子间和分子晶体内 电性引力 弱 结构相似的分子,其式量越大,分子间作用力越大。 分子晶体的熔沸点、硬度等

氢键 分子间和分子晶体内 电性引力 弱(稍强) 分子晶体的熔沸点

⑶ 化学反应的实质:

一个化学反应的过程,本质上就是旧化学键的断裂和新化学键的形成过程。

2. 离子键、共价键与离子化合物、共价化合物的关系

化学键的种类 实例

非金属单质 无化学键 稀有气体分子(单原子分子)He、Ne

非极性共价键 O=O、Cl—Cl、H—H(均为非极性分子)

共价化合物 只有共价键()特例:AlCl3 极性分子:非极性分子:

离子化合物 只有离子键 、

离子键、极性共价键

离子键、非极性共价键

离子键、极性共价键、配位键 HYPERLINK "http://www./" EMBED PBrush

3. 晶体分类

注:在离子晶体、原子晶体和金属晶体中均不存在分子,因此NaCl、SiO2等均为化学式。只有分子晶体中才存在分子。

类型比较 离子晶体 原子晶体 分子晶体 金属晶体

构成晶体微粒 阴、阳离子 原子 分子 金属阳离子、自由电子

形成晶体作用力 离子键 共价键 范德华力 微粒间的静电作用

物理性质 熔沸点 较高 很高 低 有高、有低

硬度 硬而脆 大 小 有高、有低

导电性 不良(熔融或水溶液中导电) 绝缘半导体 不良 良导体

传热性 不良 不良 不良 良

延展性 不良 不良 不良 良

溶解性 易溶于极性溶剂,难溶于有机溶剂 不溶于任何溶剂 极性分子易溶于极性溶剂;非极性分子易溶于非极性溶剂中 一般不溶于溶剂,钠等可与水、醇类、酸类反应

典型实例 NaOH、NaCl 金刚石 P4、干冰、硫 钠、铝、铁

21世纪教育网

[基础达标3]

1. 下列物质中,含有非极性键的离子化合物是

A. CaCl2 B. Ba(OH)2 C. H2O2 D. Na2O2

2.下列化合物中,只存在离子键的是

A. NaOH B. CO2 C. NaCl D. HCl

3. 下列分子中所有原子都能满足最外层为8电子结构的是

A. BF3 B. H2O C. SiCl4 D. PCl5

4.X是由两种短周期元素构成的离子化合物,1 mol X含有20 mol电子。下列说法中不正确的是

A.晶体中阳离子和阴离子所含电子数一定相等

B.晶体中一定只有离子键没有共价键

C.所含元素一定不在同一周期也不在第一周期

D.晶体中阳离子半径一定小于阴离子半径

5. 下列各组物质中,化学键类型都相同的是

A. HCl与NaOH B. H2S与MgS C. H2O和CO2 D. H2SO4和NaNO3

6. 能证明氯化氢是共价化合物的现象是

A. 氯化氢极易溶于水 B.液态氯化氢不能导电

C.氯化氢在水溶液中是完全电离的 D.氯化氢是无色气体且有味

7. 下列物质中,属于同素异形体的是21世纪教育网

A. O2 和 O3 B. CO 和 CO2 C. 12C 和 13C D. CH4 和 C2H6

8.下列物质中,属于分子晶体的是

A. 食盐 B. 干冰 C. 金刚石 D. 二氧化硅

9.通常情况下极易溶于水的气体是

A. CH4 B. O2 C. HCl D. Cl2

10. 下列过程中共价键被破坏的是

A. 碘升华 B. 溴蒸气被木炭吸附 C. 酒精溶于水 D. HCl气体溶于水

11. 下列电子式书写错误的是21世纪教育网

12. 下列物质的电子式书写错误的是

A. 次氯酸 B. 过氧化氢

C. 氨基 D. 二氧化碳

13. 下列各组中的两种固态物质熔化(或升华)时,克服的微粒间相互作用力属于同种类型的是

A. 冰醋酸和硬脂酸甘油酯 B. 金刚石和重晶石

C. 碘和碘化钠 D. 干冰和二氧化硅

14. 下列各分子中,所有原子都满足最外层为8电子结构的是

A.H2S B.BF3 C.CI4 D.PCl5

15. 下列叙述正确的是21世纪教育网

A. P4和NO2都是共价化合物

B. CCl4和NH3都是以极性键结合的极性分子

C. 在CaO和SiO2晶体中都不存在单个小分子

D. 甲烷是对称平面结构,是非极性分子

16.下列物质的电子式书写正确的是( )

17. 新闻:美国《科学》杂志12月17日评选出2004十大科学突破中,有多项与水有关,其中之一是关于对水的研究有新进展,一些科学家对于水分子如何聚合以及电子及质子如何在水中溶解等问题上,都有了新发现。另据 2004年4月14日中科院网报道,中科院物理所王恩哥小组他们首次证明存在一种稳定的二维冰相。它是由四角形和八角形的氢键网格交替组成的,研究人员把这种新的冰结构命名为镶嵌冰。有趣的是,这种镶嵌冰可以在室温下稳定存在。有关这种镶嵌冰的推测肯定不正确的

A. 镶嵌冰密度不可能比4oC水大

B. 镶嵌冰中四角形环比八角形环中水分间的氢键键能强

C. 每个水分子形成两个氢键 D. 镶嵌冰属于分子晶体

参考答案:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D C C D C B A B C

10 11 12 13 14 15 16 17

D C AC A C C C C

第六章 化学反应与能量

教学目的1:

1. 了解化学反应中化学键与能量变化的关系及化学能与热能的关系。

2. 了解原电池中的氧化还原反应及常用电池的化学反应。

教学课时:

2.5课时

知识体系 1

1. 化学键与化学反应中能量变化的关系

⑴ 化学反应过程中伴随着能量的变化

任何化学反应除遵循质量守恒外,同样也遵循能量守恒。反应物与生成物的能量差若以热量形式表现即为放热反应或吸热反应(E反:反应物具有的能量;E生:生成物具有的能量):

( http: / / www. / )

⑵ 化学变化中能量变化的本质原因

⑶化学反应吸收能量或放出能量的决定因素:

( http: / / www. / )

实质:一个化学反应是吸收能量还是放出能量,决定于反应物的总能量与生成物的总能量的相对大小。

⑷ 放热反应和吸热反应

放热反应 吸热反应

表现形式 △H﹤0或△H为“—” △H﹥0或△H为“+”

能量变化 生成物释放的总能量大于反应物吸收的总能量 生成物释放的总能量小于反应物吸收的总能量

键能变化 生成物总键能大于反应物总键能 生成物总键能小于反应物总键能

联系 键能越大,物质能量越低,越稳定;反之键能越小,物质能量越高,越不稳定,

图 示 HYPERLINK "http://www./" EMBED PBrush

☆ 常见的放热反应:① 所有的燃烧反应 ② 酸碱中和反应

③ 大多数的化合反应 ④ 金属与酸的反应

⑤ 生石灰和水反应 ⑥ 浓硫酸稀释、氢氧化钠固体溶解等

☆ 常见的吸热反应:① 晶体Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl ② 大多数的分解反应

③ 以H2、CO、C为还原剂的氧化还原反应 ④ 铵盐溶解等

⑵ 燃料的燃烧

① 燃烧的条件:达到着火点;与O2接触。

② 燃料充分燃烧的条件:足够多的空气;燃料与空气又足够大的接触面积。

③ 提高煤炭燃烧效率的方法:煤的干馏、气化和液化。(目的:减少污染物的排放;提高煤炭的利用率)

2. 原电池

原 电 池

能量转换(实质) 化学能→电能(两极分别发生氧化还原反应,产生电流)

电极 正极负极较活泼金属较不活泼金属Pt/CPt/C金属金属氧化物

电极材料 不一定都是金属材料,也可以是碳棒、金属氧化物、惰性电极。

电解液 和负极反应(也可不反应)

构成条件 两极、一液、一反应(自发)① 两个活泼性不同的电极② 电解质溶液③ 电极用导线相连并插入电解液构成闭合回路④ 一个自发的氧化还原反应

负极(Zn):Zn - 2e- = Zn2+(氧化反应)

离子迁移内电路 阳离子→正极 阴离子→负阳离子向正极作定向移动,阴离子向负极作定向移动。 正极(Cu):2H+ + 2e- = H2↑(还原反应)

电子流向外电路 负极(-)正极(+)负极极板因此而带正电荷,正极极板由于得到了带负电的电子显负电性。 总反应:Zn+2H+=Zn2++H2↑

重要应用 制作电池、防止金属被腐蚀、提高化学反应速率 干电池、铅蓄电池、新型高能电池、

⑵ 几种常见新型原电池

化 学 反 应 特 点

锌—锰电池 负极:(锌筒):Zn-2e-=Zn2+(氧化反应)正极:(碳棒):2MnO2+2NH4++2e-=Mn2O3+2NH3+H2O总反应:Zn+2MnO2+2NH4+=Zn2++Mn2O3+2NH3+H2

铅蓄电池 负极: Pb-2e-+SO42-=PbSO4正极: PbO2+4H++2e-+SO42-=PbSO4+2H2O总反应: Pb + PbO2 + 2H2SO4 ==== 2PbSO4 + 2H2O

锌银电池 Zn|KOH|Ag2O 负极: Zn + 2OH- - 2e-= ZnO + H2O正极: Ag2O + H2O+2e- = 2Ag + 2OH-总反应:Zn + Ag2O + H2O = 2Ag + Zn(OH)2 能量大,体积小,但有优越的大电池放电性能,放电电压平稳,广泛用于电子表、石英钟、计算机CMOS电池等

锂电池新型电池 负极: Li – e--=Li+正极: MnO2+2e-=MnO2-总反应: Li+ MnO2=LiMnO2 温度使用范围广,放电电压平坦,体积小,无电解液渗漏,并且电压随放电时间缓慢下降,可预示电池使用寿命。适做心脏起搏器电源、高性能的手机和笔记本电脑电池等。

氢氧燃料电 池 电解质溶液为30%的氢氧化钾溶液:负极: 2H2 –4e- + 4OH-=== 4H2O正极: O2+ 4e- + 2H2O === 4OH-电解质溶液为酸性溶液:负极: 2H2 –4e-=== 4H+正极: O2+ 4e- + 4H+ === 2H2O

甲烷燃料电 池 电解质溶液为氢氧化钾溶液:负极: CH4 + 10OH- -8e- === CO32- + 7H2O正极:2O2 + 8e- + 4H2O === 8OH-总反应:CH4 + 2O2 + 2OH- === CO32- + 3H2O

电池是如何发明的?

电池在我们今天的生活中,可以说已经成为不可离开的东西了:大到汽车用的蓄电池,小到电子表上的纽扣电池。你可知道,200多年前的电池发明过程中有一段曲折的故事,它至今仍能给我们以有益的启迪。

1800年,英国皇家学会会长收到了意大利帕费亚大学物理学教授伏打 (A.Volta,1745-1827)的一封信,信中说他制成了一种能够提供“不会衰竭的电荷及无穷的电力”的仪器,这里所说的那种仪器,就是后来所说的伏打电池。那么,伏打是如何发明出这种电池的呢?

事情还须回到一年前:伏打收到他的同胞、生理学家伽法尼的一篇论文。文中谈到他的一次偶然发现:当他把悬有去了皮的青蛙腿的铜钩挂在铁架台上,发现蛙腿会发生奇异的痉挛现象。伽法尼从职业本能出发,把注意力集中到了肌肉收缩上,认为这是一种由生物电引起的现象。起初伏打也曾这样想,不久便对此产生了怀疑。物理学家的敏感把他的注意引到了两种金属的接触上,他的结论是“接触电”或“金属电”,而非“生物电”。

接下来,伏打做的实验就是把不同的两种金属(锌和铜)放进食盐水中进行实验。他成功了!世界上第一个原电池——伏打电池就此诞生! 1801年,拿破仑把伏打召到巴黎,亲自授予奖章和奖金,并给予许多优厚待遇。

[基础达标1] 21世纪教育网

1.“摇摇冰”是一种即用即冷的饮料。吸食时将饮料罐隔离层中的化学物质和水混合后摇动即会制冷。该化学物质可能是

A.氯化钠 B.固体硝酸铵 C.生石灰 D.蔗糖

2. 下列反应既属于氧化还原反应,又是吸热反应的是

A.锌粒与稀硫酸的反应 B.灼热的木炭与CO2反应

C.甲烷在氧气中的燃烧反应 D.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体的反应

3.下列物质加入水中显著放热的是

A.生石灰 B.固体NaCl C.无水乙醇 D.固体NH4NO3

4.对于放热反应 ,下列说法正确的是

A.产物H2O所具有的总能量高于反应物H2和O2所具有的总能量

B.反应物H2和O2所具有的总能量高于产物H2O所具有的总能量

C.反应物H2和O2所具有的总能量等于产物H2O所具有的总能量

D.反应物H2和O2具有的能量相等

5.已知反应X + Y = M + N为吸热反应,对这个反应的下列说法中正确的是

A.X的能量一定低于M的,Y的能量一定低于N的

B.因为该反应为吸热反应,故一定要加热反应才能进行

C.破坏反应物中的化学键所吸收的能量小于形成生成物中化学键所放出的能量

D.X和Y的总能量一定低于M和N的总能量

6.“可燃冰”又称“天然气水合物”,它是在海底的高压、低温条件下形成的,外观像冰。1体积“可燃冰”可贮载100~200体积的天然气。下面关于“可燃冰”的叙述不正确的是

A.“可燃冰”有可能成为人类未来的重要能源

B.“可燃冰”是一种比较洁净的能源

C.“可燃冰”提供了水可能变成油的例证

D.“可燃冰”的主要可燃成分是甲烷

7. 航天飞机用的铝粉与高氯酸铵(NH4ClO4)的混合物为固体燃料,点燃时铝粉氧化放热引发高氯酸铵反应,其方程式可表示为:2NH4ClO4 N2↑+ 4H2O+Cl2↑+2O2↑+Q,下列对此反应叙述中错误的是

A. 反应属于分解反应 B. 上述反应瞬间产生大量高温气体推动航天飞机飞行

C. 反应从能量变化上说,主要是化学能转变为热能和动能

D. 在反应中高氯酸铵只起氧化剂作用

8.下列各图中,表示正反应是吸热反应的图是

9. 电子计算机所用钮扣电池的两极材料为锌和氧化银,电解质溶液为KOH溶液,其电极反应是: Zn + 2 OH- -2e=ZnO + H2O和Ag2O +H2O + 2e=2Ag +2 OH-;下列判断正确的是

A.锌为正极,Ag2O为负极 B.锌为负极,Ag2O为正极

C.原电池工作时,负极区溶液PH减小 D.原电池工作时,负极区溶液PH增大

10.高铁电池是一种新型可充电电池,与普通高能电池相比,该电池能长时间保持稳定的放电电压。高铁电池的总反应为:3Zn+2K2FeO4+8H2O 3Zn(OH)2 + 2Fe(OH)3 + 4KOH,下列叙述不正确的是

A.放电时负极反应为:Zn-2e—+2OH—=Zn(OH)2

B.充电时阳极反应为:Fe(OH)3 -3e—+ 5OH—=FeO42-+ 4H2O

C.放电时每转移3mol电子,正极有1molK2FeO4被氧化

D.放电时正极附近溶液的碱性增强

11.由铜、锌和稀硫酸组成的原电池工作时,电解质溶液的pH怎样变化

A.不变 B.先变小后变大 C.逐渐变大 D.逐渐变小

12.对铜-锌-稀硫酸构成的原电池中,当导线中有1mol电子通过时,理论上的两极变化是

①锌片溶解了32.5g②锌片增重了32.5g③铜片上析出1g H2④铜片上析出1molH2

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

13. X、Y、Z都是金属,把X浸入Z的硝酸盐溶液中,X的表面有Z析出,X与Y组成的原电池时,Y为电池的负极,则X、Y、Z三种金属的活动顺序为

A.X > Y > Z B. X > Z > Y C. Y > X > Z D. Y > Z > X

14.将铜棒和铝棒用导线连接后插入浓硝酸溶液中,下列叙述正确的是

A.该装置能形成原电池,其中铝是负极 B.该装置能形成原电池,其中铜是负极

C.该装置不能形成原电池 D.以上说法均不正确

15.碱性电池具有容量大、放电电流大的特点,因而得到广泛使用,锌-锰碱性电池以氢氧化钾溶液为电解液,电池总反应为:Zn(s) + 2MnO2(s) + H2O(l) ﹦Zn(OH)2(s) + Mn2O3(s)

下列说法错误的是

A.电池工作时,锌失去电子

B.电池正极的电极反应式为:2MnO2(s) + H2O(l) + 2e- ﹦Mn2O3(s) + 2OH-(aq)

C.电池工作时,电子由正极通过外电路流向负极

D.外电路中每通过0.2mol电子,锌的质量理论上减小6.5g

16.微型锂电池可作植入某些心脏病人体内的心脏起博器所用的电源,这种电池中的电解质是固体电解质LiI,其中的导电离子是I-.下列有关说法正确的是

A.正极反应:2Li - 2e- = 2Li+ B.负极反应:I2 + 2e- = 2I-

C.总反应是:2Li + I2 = 2LiI D.金属锂作正极

17.某原电池总反应离子方程式为2Fe3+ + Fe = 3Fe2+能实现该反应的原电池是

A.正极为铜,负极为铁,电解质溶液为FeCl3溶液

B.正极为铜,负极为铁,电解质溶液为Fe(NO3)2溶液

C.正极为铁,负极为锌,电解质溶液为Fe2(SO4)3

D.正极为银,负极为铁,电解质溶液为CuSO4

18.氢氧燃料电池用于航天飞船,电极反应产生的水,经过冷凝后可用作航天员的饮用水,其电极反应如下:负极:2H2 + 4OH- - 4e- = 4H2O 正极:O2 + 2H2O + 4e- = 4OH—,当得到1.8L饮用水时,电池内转移的电子数约为

A.1.8mol B.3.6mol C.100mol D.200mol

19.随着人们生活质量的不断提高,废电池必须进行集中处理的问题被提到议事日程,其首要原因是

A.利用电池外壳的金属材料

B.防止电池中汞、镉和铅等重金属离子对土壤和水源的污染

C.不使电池中渗泄的电解液腐蚀其他物品 D.回收其中石墨电极

20.废电池处理不当不仅造成浪费,还会对环境造成严重污染,对人体健康也存在极大的危害。有同学想变废为宝,他的以下想法你认为不正确的是

A.把锌皮取下洗净用于实验室制取氢气 B.碳棒取下洗净用作电极

C.把铜帽取下洗净回收利用

D.电池内部填有氯化铵等化学物质,将废电池中的黑色糊状物作化肥用

21.下列变化中属于原电池的是

A.在空气中金属铝表面迅速氧化形成保护层

B.白铁(镀锌)表面有划损时,也能阻止铁被氧化

C.红热的铁丝与水接触表面形成蓝黑色保护层

D.铁与稀硫酸反应时,加入少量硫酸铜溶液时,可使反应加速

22.实验室中欲制氢气,最好的方法是

A.纯锌与稀硫酸反应 B.纯锌与浓硫酸反应

C.纯锌与稀盐酸反应 D.粗锌(含铅、铜杂质)与稀硫酸反应

23.铁制品上的铆钉应该选用下列哪些材料制成

A.铝铆钉 B.铜铆钉 C.锌铆钉 D.锡铆钉

24.锌锰干电池在放电时,电池总反应方程式可以表示为:

Zn + 2MnO2 + 2NH4+ = Zn2+ + Mn2O3 + 2NH3 + H2O

在此电池放电时,正极(碳棒)上发生反应的物质是

A. Zn B. 碳棒 C. MnO2 和NH4+ D. Zn2+ 和NH4+

参考答案:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B B A B C D B C A

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

C B C C A D B D BD D AC C

教学目的2:

1. 了解化学反应速率的计算方法及其影响因素;

2. 化学反应平衡及反应条件的控制等简单知识。

教学课时:

2.5课时

知识体系 2

3. 化学反应速率(υ)

⑴ 定义:用来衡量化学反应的快慢,单位时间内反应物或生成物的物质的量的变化

⑵ 表示方法:单位时间内反应浓度的减少或生成物浓度的增加来表示

⑶ 计算公式:υ=Δc/Δt(υ:平均速率,Δc:浓度变化,Δt:时间)单位:mol/(L·s)

⑷ 影响因素:

① 决定因素(内因):反应物的性质(决定因素)

② 条件因素(外因):反应所处的条件

浓度:其他条件不变时,增大反应物的浓度,可以增大活化分子总数,从而加快化学反应速率。(注:固态物质和纯液态物质的浓度可视为常数。)

压强:对于气体而言,压缩气体体积,可以增大浓度,从而加快化学反应速率。(注:如果增大气体的压强时,不能改变反应气体的浓度,则不影响化学反应速率。)

温度:其他条件不变时,升高温度,能提高反应分子的能量,增加活化分子百分数,从而加快化学反应速率。21世纪教育网

催化剂:使用催化剂能等同的改变可逆反应的正逆化学反应速率。

其他条件:如固体反应物的表面积(颗粒大小)、光照、不同溶剂、超声波。

4. 衡量化学反应的程度——化学平衡

⑴ 前提——密闭容器中的可逆反应

⑵ 条件——一定条件的T、P、c —— 影响化学平衡的因素

⑶ 本质——V正=V逆≠0

⑷ 特征表现——各组分的质量分数不变 达化学平衡标志

⑸ 达到化学平衡的标志

① 从反应速率判断:V正=V逆

①正逆反应的描述 ②速率相等

同一物质 消耗和生成 同一物质 速率的数值相等

反应物和生成物 消耗或生成 不同物质 速率的比值与化学计量数相等

② 从混合气体中气体的体积分数或物质的量浓度不变判断

③ 从容器内压强、混合气体平均相对分子质量、混合气体的密度不变等判断,需与可逆反应中m+n和p+q是否相等,容器的体积是否可变,物质的状态等因素有关,应具体情况具体分析

途径 ①可先加入反应物,从正向开始

②可先加入生成物,从逆向开始

③也可同时加入反应物和生成物,从正、逆向同时开始

影响因素

浓度:增加反应物浓度,平衡右移

压强:加压,平衡向气体体积减小方向移动

温度:升温,平衡向吸热方向移动

催化剂:(加快反应速率,但对平衡无影响)

判断可逆反应达到平衡状态的方法和依据

例举反应 mA(g)+nB(g) pC(g)+qD(g)

混合物体系中各成分的含量 ①各物质的物质的量或各物质的物质的量的分数一定 平衡

②各物质的质量或各物质质量分数一定 平衡

③各气体的体积或体积分数一定 平衡

④总体积、总压力、总物质的量一定 不一定平衡

正、逆反应速率的关系 ①在单位时间内消耗了m molA同时生成m molA,即V(正)=V(逆) 平衡

②在单位时间内消耗了n molB同时消耗了p molC,则V(正)=V(逆) 平衡

③V(A):V(B):V(C):V(D)=m:n:p:q,V(正)不一定等于V(逆) 不一定平衡

④在单位时间内生成n molB,同时消耗了q molD,因均指V(逆) 不一定平衡

压强 ①m+n≠p+q时,总压力一定(其他条件一定) 平衡

②m+n=p+q时,总压力一定(其他条件一定) 不一定平衡

混合气体平均相对分子质量Mr ①Mr一定时,只有当m+n≠p+q时 平衡

②Mr一定时,但m+n=p+q时 不一定平衡

温度 任何反应都伴随着能量变化,当体系温度一定时(其他不变) 平衡

体系的密度 密度一定 不一定平衡

其他 如体系颜色不再变化等 平衡

[基础达标3]

1. 某一反应物的浓度为1.0mol/L,经过20s后,它的浓度变成了0.2mol/L,在这20s内它的反应速率为

A. 0.04 B. 0.04mol / L C. 0.04mol / (L·S) D. 0.8mol / (L·S)

2. 在下列过程中,需要加快化学反应速率的是

A. 钢铁腐蚀 B. 食物腐败 C. 炼钢 D. 塑料老化

3. 在48ml0.1mol/LHNO3溶液中加入12ml0.4mol/LKOH溶液,所得溶液呈

A. 弱酸性 B. 强酸性 C. 强碱性 D. 中性

4. 可逆反应:2NO2(g) 2NO(g)+ O2(g),在体积不变的密闭容器中反应,达到平衡状态的标志是

①单位时间内生成nmol O2的同时生成2nmol NO2

②单位时间内生成nmol O2的同时生成2nmol NO

③用NO2、NO、O2的物质的量浓度变化表示的反应速率的比为2:2:1的状态

④混合气体的颜色不再改变的状态 ⑤混合气体的密度不再改变的状态

A.①④ B.②③⑤ C.①③④ D.①②③④⑤

5. 在2L密闭容器中,在一定条件下发生A+3B2C,在10秒内反应物A的浓度由1mol/L降到0.6mol/L,则ν(C)为

A.0.04mol/(L.s) B.0.08mol/(L.s) C.0.4mol/(L.s) D.0.8mol/(L.s)

6.在一定条件下,发生反应:2NO2N2O4,该反应达到化学平衡后,降低温度,混合物的颜色变浅,下列有关说法正确的是

A.正反应为放热反应 B.正反应为吸热反应

C.降温后NO2的浓度增大 D.降温后各物质的浓度不变

7.NO和CO都是汽车尾气中的有害物质,它们能缓慢地反应生成氮气和二氧化碳,对此反应,下列叙述正确的是

A. 使用适当的催化剂不改变反应速率 B. 降低压强能提高反应速率

C. 高温度能提高反应速率 D. 改变压强对反应速率无影响

8. 下列说法不正确的是21世纪教育网

A. 物质发生化学反应都伴随着能量变化。

B. 化学反应的速率和限度均可通过改变化学反应条件而改变。

C. 可逆反应只是代表少数反应。

D. 化学反应达到平衡状态时,正反应速率与逆反应速率相等。

9.在下列平衡体系中,保持温度一定时,改变某物质的浓度,混合气体的颜色会改变;改变压强时,颜色也会改变,但平衡并不移动,这个反应是

A.2NO+O2 2NO2 B.N2O4 2NO2

C.Br2(g)+H2 2HBr D.6NO+4NH3 HYPERLINK "http://www./" EMBED PBrush 5N2+3H2O

10.铝与稀硫酸的反应中,已知10s末硫酸的浓度减少了0.6 mol/L,若不考虑反应过程中溶液体积的变化,则10s内生成硫酸铝的平均反应速率是

A. 0.02 mol/(L min) B. 1.8mol/(L min) C. 1.2 mol/(L min) D. 0.18 mol/(L min)

11.100 mL 6mol/L硫酸溶液与过量锌粉反应,在一定温度下,为了减缓反应速率但又不影响生成氢气的总量,可向反应物中加入适量的

A. 碳酸钠 B. 水 C. 硫酸钾溶液 D. 烧碱溶液

12.在下列影响化学反应速率的外界因素中,肯定能使化学反应速率加快的方法是

①升高温度 ②加入正催化剂 ③增大反应物浓度 ④将固体块状反应物磨成末⑤增大压强

A.①②③⑤ D.①②④⑤ C.①③④⑤ D.①②③④

13.在反应2SO2+18O2 2SO3中,其中氧气用18O标记上,其中含有18O的物质有

A.SO2 B. SO2 O2 SO3 C. O2 SO3 D. SO2 SO3

14.通常A、B是五色溶液,产物AB是白色沉淀,则下列各条件下发生的反应:A+B=AB,最先看到有白色沉淀生成的是21世纪教育网

A.常温下,20mL中含有A、B各0.003mol·L-1的溶液

B.在标准状况下,100mL中含A、B各0.05mol·L-1的溶液

C.常温下,0.1mol·L-l的A、B溶液各10mL相混合

D.在标准状况下,0.1mol·L-1的A、B溶液各lOmL相混合

16.一定条件下,在密闭容器中,能表示反应X(g)+2Y(g) HYPERLINK "http://www./" EMBED PBrush 2Z(g) 一定达到化学平衡状态的是

① X、Y、Z的物质的量之比为1︰2︰2 ② X、Y、Z的浓度不再发生变化

③ 容器中的压强不再发生变化 ④ 单位时间内生成n mol Z,同时生成2n mol Y

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

17.在10℃时某化学反应速率为0.1 mol/(L s),若温度每升高10℃反应速率增加到原来的2倍。为了把该反应速率提高到1.6 mol/(L s),该反应需在什么温度下进行?

A.30℃ B.40℃ C.50℃ D.60℃

18.在m A + n B p C的反应中,m、n、p为各物质的计量数。现测得C每分钟增加a mol/L,B每分钟减少1.5a mol/L,A每分钟减少0.5a mol/L,则m:n:p为

A.2:3:2 B.2:3:3 C.1:3:2 D.3:1:2

19.可逆反应N2+3H22NH3的正、逆反应速率可用各反应物或生成物浓度的变化来表示,下列各关系中能说明反应已达到平衡状态的是

A.v正(N2)=v正(H2) B.v正(N2)=v逆(NH3)

C.2v正(H2)=3v逆(NH3) D.v正(N2)=3v逆(H2)

20.空气中煅烧硫铁矿可以产生SO2和氧化铁。为了提高生产SO2的速度,下列措施可行的是

A.把块状矿石碾成粉末 B.增大O2压强,向炉内喷吹空气

C.添加氧化铁作催化剂 D.降低温度并降低SO2浓度

21.温度为500℃时,反应4NH3+5O24NO+6H2O在5L的密闭容器中进行,半分钟后NO的物质的量浓度增加了0.3mol,则此反应的平均速率(x)为

A.(O2)=0.01mol/(L s) B.(NO)=0.08mol/(L s)

C.(H2O)=0.003mol/(L s) D.(NH3)=0.002mol/(L s)

参考答案:21世纪教育网

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C C D A A A B C C C BC

12 13 14 16 17 18 19 20 21

C C C C C AB CD

第七章 有机化合物

教学目的1:

1. 复习巩固有机物甲烷的性质;

2. 复习巩固烷烃的特点、命名等知识;

3. 复习巩固同系物、同分异构体等概念。

教学课时:

2.5课时

知识体系 1

1. 甲烷(饱和烃)

⑴ 分子结构特点

分子式:CH4 电子式: 结构式:

① 空间正四面体结构 ② C与H 都是单键连接 ③ 非极性分子

⑵ 俗名:沼气(存在于池沼中)坑气(瓦斯,煤矿的坑道中)天然气(地壳中)

⑶ 物理性质:无色无味的气体,密度小于空气,极难溶于水,但溶于CCl4

⑷ 化学性质:易取代、易分解、难氧化,与强酸、强碱或强氧化剂一般不反应

① 与氧气反应 —— 氧化反应 ( http: / / www. / )

注意点:1、点燃前要验纯(瓦斯爆炸)2、写反应连接号时用“→”

3、 大多数的有机物燃烧后都生成CO2和H2O

② 与氯气反应 —— 取代反应

取代反应:有机物分子里的某些原子或原子团被其他原子或原子团所代替的反应叫取代反应。

③ 受热分解

作用:工业上用这个反应来制炭黑,炭黑可以用来做橡胶填充剂,黑色颜料……

⑸ 实验室制法: CH3COONa + NaOH == Na2CO3 + CH4↑

⑹ 用途:清洁能源(新能源 --- 可燃冰)、化工原料

2. 烷烃

⑴ 烃:

⑵ 定义:烃分子中的碳原子之间只以单键结合成链状,碳原子剩余的价键全部跟氢原子相结合,使每个碳原子的化合价都已充分利用,都达到“饱和”。这样的烃叫做饱和烃,又叫烷烃。

通式:CnH2n+2 ( http: / / www. / )

⑶ 特点:① 碳碳单键(C—C) ② 链状 ③ “饱和” —— 每个碳原子都形成四个单键

⑷ 物理性质

递增:随着C原子增加,结构相似,相对分子质量逐渐增大,分子间作用力逐渐增大;熔沸点逐渐升高;密度逐渐增大;且均不溶于水。

名称 结构简式 常温时的状态 熔点/°C 沸点/°C 相对密度

甲烷 CH4 气 -182.6 -161.7

乙烷 CH3CH3 气 -172.0 -88.6

丙烷 CH3CH2CH3 气 -187.1 -42.2 0.5005

丁烷 CH3(CH2)2CH3 气 -135.0 -0.5 0.5788

戊烷 CH3(CH2)3CH3 液 -129.7 36.1 0.5572

癸烷 CH3(CH2)8CH3 液 -29.7 174.1 0.7298

十七烷 CH3(CH2)15CH3 固 22.0 303 0.7767

甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和异丁烷的球棍模型

甲烷 乙烷 丙烷 丁烷 异丁烷

( http: / / www. / ) ( http: / / www. / )

CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C4H10

⑸ 命名

① 碳原子数在10个以内,依次用“天干”(甲、乙、丙、丁、戊、已、庚、辛、壬、癸)代表碳原子数,其后加上“烷”字;碳原子数在10个以上,用汉字数字表示(如十二烷)。

系统命名法的命名步骤:

① 选主链,称某烷

选择分子中最长的碳链作为主链,若有几条等长碳链时,选择支链较多的一条为主链。根据主链所含碳原子的数目定为某烷,再将支链作为取代基。此处的取代基都是烷基。

② 写编号、定支链

从距支链较近的一端开始,给主链上的碳原子编号。若主链上有2个或者个以上的取代基时,则主链的编号顺序应使支链位次尽可能低。

③ 书写规则:支链的编号 — 逗号 — 支链的名称— 主链名称

将支链的位次及名称加在主链名称之前。若主链上连有多个相同的支链时,用小写中文数字表示支链的个数,再在前面用阿拉伯数字表示各个支链的位次,每个位次之间用逗号隔开,最后一个阿拉伯数字与汉字之间用半字线隔开。若主链上连有不同的几个支链时,则按由小到大的顺序将每个支链的位次和名称加在主链名称之前。

3. 比较同位素、同素异形体、同系物、同分异构体

比较 概念 定义 化学式或分子式 结构特点 性质

同位素 质子数相同中子数不同的原子 用原子符号表示不同的原子1H、2H 电子排布相同,原子核结构不同 物理性质不同,化学性质相同

同素异形体 同一种元素组成的不同单质 同种元素符号,表示不同的分子组成O2和O3 单质的组成或结构不同 物理性质不同,化学性质相似

同系物 结构相似分子组成相差一个或若干个CH2原子团的有机物。 不同。如 结构相似。 物理性质不同,有一定的递变规律;化学性质相似

同分异构体 分子式相同,结构不同的化合物。 相同。 不同或相似 物理性质不同,化学性质也不一定相同。可以属于同一类物质,也可以属于不同类物质;可以是有机物,也可以是无机物。

⑴ 同系物的特点:

① 同系物必须结构相似,即组成元素相同,官能团种类、个数与连接方式相同,分子组成通式相同。

② 同系物相对分子质量相差14或14的整数倍。

③ 同系物有相似的化学性质,物理性质有一定的递变规律。

⑵ 中学阶段涉及的同分异构体常见的有三类:

① 碳链异构 ② 位置(官能团位置)异构 ③ 异类异构(又称官能团异构)

⑶ 思维有序性:书写同分异构体时要思维有序:先写碳链异构的各种情况,然后书写官能团的位置异构,最后书写类别异构,这样可避免漏写。通常情况下,写出异构体结构简式时应:① 根据分子式先确定可能的官能团异构有几类;② 在每一类异构中先确定不同的碳链异构;③再在每一条碳链上考虑位置异构有几种,这样考虑思路清晰,思维有序,不会混乱。写出时还要注意避免出现重复或遗漏现象,还应注意遵循碳原子价数为4,氧原子价数为2,氢原子价数为1的原则。

[基础达标1]

1.下列说法正确的是

A.甲烷分子中C、H间是非极性键 B.甲烷分子是空间三角锥结构

C.甲烷的结构式为CH4 D.甲烷分子是非极性分子

2. 在烷烃分子中,每增加一个碳原子,每mol该烷烃完全燃烧需要多消耗氧气

A. 1mol B. 1.5mol C. 2mol D. 2.5mol

3. 二氟甲烷是性能优异的环保产品,它可替代某些会破坏臭氧层的“氟里昂”产品,用作空调、冰箱和冷冻库等中的致冷剂。试判断二氟甲烷的结构简式

A. 有4种 B. 有3种 C. 有2种 D. 只有1种

4.下列有机物的命名正确的是

A. 1,2─二甲基戊烷 B. 2─乙基戊烷

C. 3,4─二甲基戊烷 D. 3─甲基己烷

5.下列有机物名称中,正确的是

A. 3,3—二甲基戊烷 B. 2,3—二甲基—2—乙基丁烷

C. 3—乙基戊烷 D. 2,5,5—三甲基己烷

6.下列烷烃的命名中,正确的是21世纪教育网

A. 3—甲基丁烷 B. 2—乙基丁烷

C. 2,3—二甲基丁烷 D. 3,4—二甲基丁烷

7. 某烷烃分子中同时存在以下四种基团,则该烷烃最少含有的碳原子数应是

( http: / / www. / ) A.6 B.7 C.8 D.10

8.下列化合物中,不属于有机物的是

A. 甲烷 B.淀粉 C.碳酸镁 D.蔗糖

9. 下列说法正确的是

A.凡可燃性气体点燃时都要先检验纯度

B.某物质在空气中燃烧生成二氧化碳和水,该物质一定为甲烷

C.沼气、天然气、煤气的主要成份都是甲烷

D. 甲烷和氢气一样也是一种最理想的气体燃料

10.将一定体积的CH4在O2中完全燃烧,将燃烧后生成的气体全部通入足量澄清石灰水中,使石灰水增重8g,并生成10g白色沉淀,则原甲烷气体在标准状况下的体积是

A.2.24L B.3.36L C.4.48L D.6.72L

11.有四种物质:(1)金刚石(2)白磷(3)甲烷(4)四氯化碳,其中分子具有正四面体型结构的是

A.(1)(2) B.(1)(2)(3) C.(2)(3)(4) D.全部

12.关于 ( http: / / www. / )(商品名称为氟利昂—12)的叙述正确的是

A.只有两种同分异构体 B.是平面型分子 C.只有一种结构 D.有四种同分构体

13.下列有关甲烷的说法中错误的是

A.采煤矿井中的甲烷气体是植物残体经微生物发酵而来的

B.天然气的主要成分是甲烷

C.甲烷是没有颜色、没有气味的气体,极易溶于水

D.甲烷与氯气发生取代反应所生成的产物四氯甲烷是一种效率较高的灭火剂

14.下列关于甲烷性质的说法中,错误的是

A.甲烷是一种非极性分子 B.甲烷分子具有正四面体结构

C.甲烷分子具有极性键 D.甲烷分子中H-C—H的键角为90℃

15.下列物质在一定条件下可与CH4发生化学反应的是

A.氯气 B.溴水 C.氧气 D.酸性KMnO4溶液

16.将等物质的量的甲烷和氯气混合后,在光的照射下充分反应,所得产物中物质的量最大的是

A.CH3Cl B.CH2Cl2 C.CCl4 D.HCl

17.下列气体在氧气中充分燃烧后 ,其产物既可使无水硫酸铜变蓝,又可使澄清石灰水变浑浊的是

A.H2S B.CH4 C.H2 D.CO

18.碳氢化合物是大气污染物之一,下列现象的产生与碳氢化合物有关的是

A.臭氧空洞 B.光化学烟雾 C.酸雨 D.火山爆发

21世纪教育网

参考答案:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D B D D AC C C C A

10 11 12 13 14 15 16 17 18

A D C C D AC D B B

21世纪教育网

教学目的2:

复习巩固乙烯、苯的性质。

教学课时:

2.5课时

知识体系 2

3. 乙烯(不饱和烃)

⑴ 分子结构特点

分子式:C2H4 结构简式:CH2=CH2 结构式: ( http: / / www. / )

⑵ 物理性质:无色、稍有气味的气体,标准状况下密度为1.25g·L-1,比空气略轻,难溶于水。

⑶ 化学性质:易氧化、易加成(加聚)、易分解

① 氧化反应

ⅰ与酸性高锰酸钾反应(特征反应)

现象:酸性高锰酸钾溶液褪色。(乙烯被酸性高锰酸钾氧化成CO2)

ⅱ 可燃性: ( http: / / www. / )现象:火焰明亮,伴有黑烟。

② 加成反应:CH2=CH2+Br2CH2Br―CH2Br(1,2—二溴乙烷)

加成反应:有机物分子中双键(或三键)两端的碳原子与其他原子或原子团直接结合生成新的化合物的反应叫做加成反应。

被加成的试剂如:H2、X2(X为Cl、Br或I)、H2O、HX、HCN等能离解成一价原子或原子团的物质。通过有机物发生加成反应时反应物之间的量关系,还可定量判断该有机物分子结构中不饱和键的情况:是C=C键,还是C≡C键,或是苯环结构,以及它们的个数。

能与Cl2、H2 、HX 、H2O的加成:CH2=CH2+Cl2CH2Cl―CH2Cl

③ 加聚反应 ( http: / / www. / )

CH2=CH2+CH2=CH2+CH2=CH2+···[―CH2―CH2―+―CH2―CH2―+―CH2―CH2―+···]→[―CH2―CH2―CH2―CH2―CH2―CH2―···]→

ⅰ 加聚反应:在聚合反应中,由不饱和(即含碳碳双键或三键)的相对分子质量小的化合物分子通过加成聚合的形式结合成相对分子质量很大的高分子化合物的反应。

ⅱ 聚合反应:相对分子质量小的化合物分子互相结合成相对分子质量很大的高分子化合物的反应。

ⅲ 高分子化合物:相对分子质量很大(1万以上)的物质,简称高分子或高聚物。聚乙烯,塑料,分子量达几万到几十万,性质坚韧,化学性质稳定,难降解。

⑸ 用途21世纪教育网

产量作为石油化工水平的标志

⑴石油化学工业最重要的基础原料

⑵植物生长调节剂

4. 苯

⑴ 分子结构特点:凯库勒首先提出了苯的环状结构 分子式:C6H6

( http: / / www. / )

⑵ 物理性质:

无色、具有特殊芳香气味的液体,微溶于水,与有机溶剂互溶。易挥发、易燃的特点,其蒸气有爆炸性。苯主要来自建筑装饰中大量使用的化工原料,如涂料。在涂料的成膜和固化过程中,其中所含有的甲醛、苯类等可挥发成分会从涂料中释放,造成污染。又称“天那水”。

苯,,英文名称为Benzene,分子式C6H6,分子量78.11,相对密度(0.8794(20℃))比水轻,且不溶于水,因此可以漂浮在水面上。

苯的熔点是5.51℃,沸点为80.1℃,燃点为562.22℃,在常温常压下是无色透明的液体,并具强烈的特殊芳香气味。因此,苯遇热、明火易燃烧、爆炸,苯蒸气与空气混合物的爆炸限是1.4~8.0%。常态下,苯的蒸气密度为2.77,蒸气压13.33kPa(26.1 ℃)。

苯是常用的有机溶剂,不溶于水,能与乙醇、氯仿、乙醚、二硫化碳、四氯化碳、冰醋酸、丙酮、油等混溶,因此常用作合成化学制品和制药的中间体及溶剂。苯能与氧化剂发生剧烈反应,如五氟化溴、氯气、三氧化铬、高氯酸、硝酰、氧气、臭氧、过氯酸盐、(三氯化铝+过氯酸氟)、(硫酸+高锰酸盐)、过氧化钾、(高氯酸铝+乙酸)、过氧化钠等。

⑶ 化学性质:易取代、难加成、难氧化

① 氧化反应

ⅰ可燃性

在空气中燃烧,发出明亮的光,产生大量的黑烟

ⅱ苯不能使高锰酸钾(KMnO4)褪色

② 取代反应

ⅰ卤代反应 与液溴在铁的催化作用下发生反应

( http: / / www. / )

ⅱ硝化反应

HYPERLINK "http://www./" INCLUDEPICTURE "http://www.dawan.net/school/jyz/huaxue/software/ben/images/benxh.gif" \* MERGEFORMATINET

③ 加成反应 HYPERLINK "http://www./" INCLUDEPICTURE "http://www.dawan.net/school/jyz/huaxue/software/ben/images/qingh.gif" \* MERGEFORMATINET

⑷ 用途:重要化工原料21世纪教育网

[基础达标2]

1. 我国在1992年已竣工四座年产3×105吨的乙烯工程,目前工业上大量生产乙烯的原料是

A. 煤炭 B. 天然气 C. 石油 D. 酒精

2. 大量获得乙烯的工业方法是

A.煤的干馏 B.石油分馏 C.石油裂化 D.石油裂解

3. 在相同条件下,对环境污染程度最小的燃料是

A. 木柴 B. 煤油 C. 煤饼 D. 液化气

4. 间-二甲苯苯环上的三溴代物的同分异构体数目为21世纪教育网

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. 甲烷中混有乙烯,欲除乙烯得到纯净的甲烷,可依次将其通过下列哪组试剂的洗气瓶

A. 澄清石灰水,浓H2SO4 B. 溴水,浓H2SO4

C. 酸性高锰酸钾溶液,浓H2SO4 D. 浓H2SO4,酸性高锰酸钾溶液

6. 两种气态烃组成的混合气体0.1mol, 完全燃烧得0.16molCO2和3.6g水。下列说法正确的是

A. 混合气体一定有甲烷 B. 混合气体中一定是甲烷和乙烯

C. 混合气体中一定没有乙烷 D. 混合气体中一定有乙烯

7. 某混合气体由两种气态烃组成。2.24L该混合气体完全燃烧后,得到4.48L二氧化碳(气体已折算成标准状况)和3.6g水。则这两种气体可能是

A. CH4和C3H8 B. CH4和C3H4 C. C2H4和C3H4 D. C2H4和C2H6

8.为了减少大气污染,北京市推广使用清洁汽车燃料。目前使用的清洁燃料主要有两类,一类是压缩天然气,另一类是液化石油气。这两类燃料的主要成分都是

A. 碳氢化合物 B. 一氧化碳 C. 氢气 D. 醇类

9. 某有机物在氧气里充分燃烧,生成的CO2与H2O的物质的量之比为1:1,由此可得出正确的结论是:21世纪教育网

A. 该有机物中肯定不含氧 B. 该有机物中肯定含氧

C. 该有机物中碳氢原子个数比为1:2

D. 该有机物分子中C、H、O原子个数比为1:2:3

10. 下列各组物质中必定属于同系物的是

A. C3H4和C5H8 B. C3H8和C5H12 C. C3H6和C5H10 D. C2H5Cl和C3H6Cl2

11. 下列烃及烃的高聚物①乙烷 ②苯 ③聚丙烯 ④聚异戊二烯 ⑤2-丁炔 ⑥环已烷 ⑦邻二甲苯 ⑧裂解气 ,能使酸性KMnO4溶液褪色,也能与溴水反应而使它褪色的是

A. ②③④⑤⑥⑦⑧ B. ③④⑤⑥⑦⑧ C. ④⑤⑧ D. ④⑤⑦

12. 下列实验操作需要用温度计,且插入反应液体中的是

A. 酒精和浓H2SO4共热制乙烯 B. 苯和浓H2SO4、浓HNO3共热制硝基苯

C. 实验室进行石油分馏 D. 苯制取溴苯

13. 两种气态烃以一定比例混合。在105℃时,1L该混合烃与9L氧气混合,完全燃烧后恢复到原状况,所得气体体积是11L。下列各组混合烃中不符合此条件的是

A. C4H10 、C3H6 B. C4H8 、C3H8 C. C4H10 、C2H4 D. CH4 、 C3H8

14. amL三种气体烃混合物与足量氧气混合点燃爆炸后,恢复到原来的状态(常温、常压),体积共缩小2amL。则三种可能是21世纪教育网

A. CH4,C2H4,C3H4 B. C2H6,C3H6,C4H6

C. CH4,C2H6,C3H6 D. C2H4,C2H2,CH4

15. 120℃时1体积某烃和4体积 O2混合,完全燃烧后恢复到原来的温度和压强,体积不变,该烃分子中所含的碳原子数不可能的是

A . 1 B. 2 C. 3 D. 4

16. 下列关于乙烯的说法中错误的是

A. 乙烯可以催熟植物的果实

B. 乙烯生成聚乙烯的反应是乙烯分子互相加成反应

C. 聚乙烯由乙烯聚合而成,故分子中含有很多碳碳双键

D. 一吨乙烯完全反应可生成一吨聚乙烯

17. 一种气态烷烃和一种气态烯烃组成的混合物共10g,混合气体的密度是相同状况下H2密度的12.5倍。该混合物气体通过装有溴水的试剂瓶时,试剂瓶的质量增加了8.4g。该混合气体可能是21世纪教育网

A. 乙烷和乙烯 B. 乙烷和丙烯 C. 甲烷和乙烯 D. 甲烷和丙烯

18. 以下的说法中错误的是

A. 无论乙烯的加成,还是乙烷的取代反应都可制得溴乙烷

B. 无论使用溴水或KMnO4 溶液都可以鉴别乙烯和乙烷

C. 相同质量的乙烯和甲烷完全燃烧后产生的水的质量相同

D. 乙烯的化学性质比乙烷的化学性质活泼

19. 体积为1 L,碳原子数为x和x+1的两种气态烯烃的混合物,在标准状况下,其质量为2 g,则x值是

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

20.含有C=C键的某烃化学式为CnHm, 该烃所含C=C键的数目是

A. B. C. D. HYPERLINK "http://www./" EMBED Equation.3

参考答案:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C B D C B A B A C B C

12 13 14 15 16 17 18 19 20

A A D C C C A D

21世纪教育网

教学目的3:

1. 巩固复习乙醇、乙酸性质。

教学课时:

2.5课时

知识体系 3

6. 乙醇

⑴ 分子结构

化学式:C2H6O 结构式:略 结构简式:CH3CH2OH或C2H5OH

⑵ 化学性质

① 与Na反应(置换反应或取代反应)

2CH3CH2OH +2Na →2CH3CH2ONa + H2↑ (乙醇钠,具有强碱性)

钠分别与水、乙醇反应的比较

钠与水的反应实验 钠与乙醇的反应实验

钠的现象

声的现象 有“啧啧”的声音 无任何声音

气的现象 观察不到气体的现象 有无色、无味气体生成,作爆鸣实验时有爆鸣声

实验结论 钠的密度小于水的密度,熔点低。钠与水剧烈反应,单位时间内放出的热量大,反应生成氢气。2Na + 2H2O == 2NaOH +H2↑水分子中氢原子相对较活波 钠的密度大于乙醇的密度。钠与乙醇缓慢反应生成氢气。2Na + 2C2H5OH→ 2C2H5ONa + H2↑乙醇分子里羟基氢原子相对不活泼

反应实质