2010届高三化学一轮考点精讲精析(41):醇与酚

文档属性

| 名称 | 2010届高三化学一轮考点精讲精析(41):醇与酚 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 53.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2009-09-07 12:03:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

2010届高三化学一轮考点精讲精析

考点42 醇、酚

考点聚焦

1.掌握乙醇的主要化学性质;

2.了解醇类的结构特点、一般通性和几种典型醇的用途;

3.掌握苯酚的主要化学性质;

4.了解酚类的结构特点和苯酚的物理性质及用途;

5.认识有机物中原子与原子团之间的相互影响。

知识梳理

烃的衍生物:烃分子中的H被其它原子或原子团代替所得物质。

根据官能团的种类可分为:

一、醇、酚的定义:(注意它们的区别)

醇:

酚:

二、醇类

1、醇的分类 一元醇:

按羟基数目分 二元醇:

多元醇:

醇 饱和脂肪醇:

脂肪醇

按烃基的类别分 不饱和脂肪醇:

芳香醇:

2、醇的命名

1,2,3—丙三醇(甘油)

3、醇的同分异构体

醇类的同分异构体可有碳链异构、羟基的位置异构,相同碳原子数的饱和一元醇和醚是类别异构。

思考:写出C4H10O的同分异构体。

4、醇的物理通性:

⑴熔沸点:a比相应的烃高(分子间形成氢键);b随n(C)的增大熔沸点升高;

c同n(C)时,-OH数目越多熔沸点越高。

⑵溶解性:低级醇与水互溶(与水分子能形成氢键),随n(C)的增大溶解性减小。

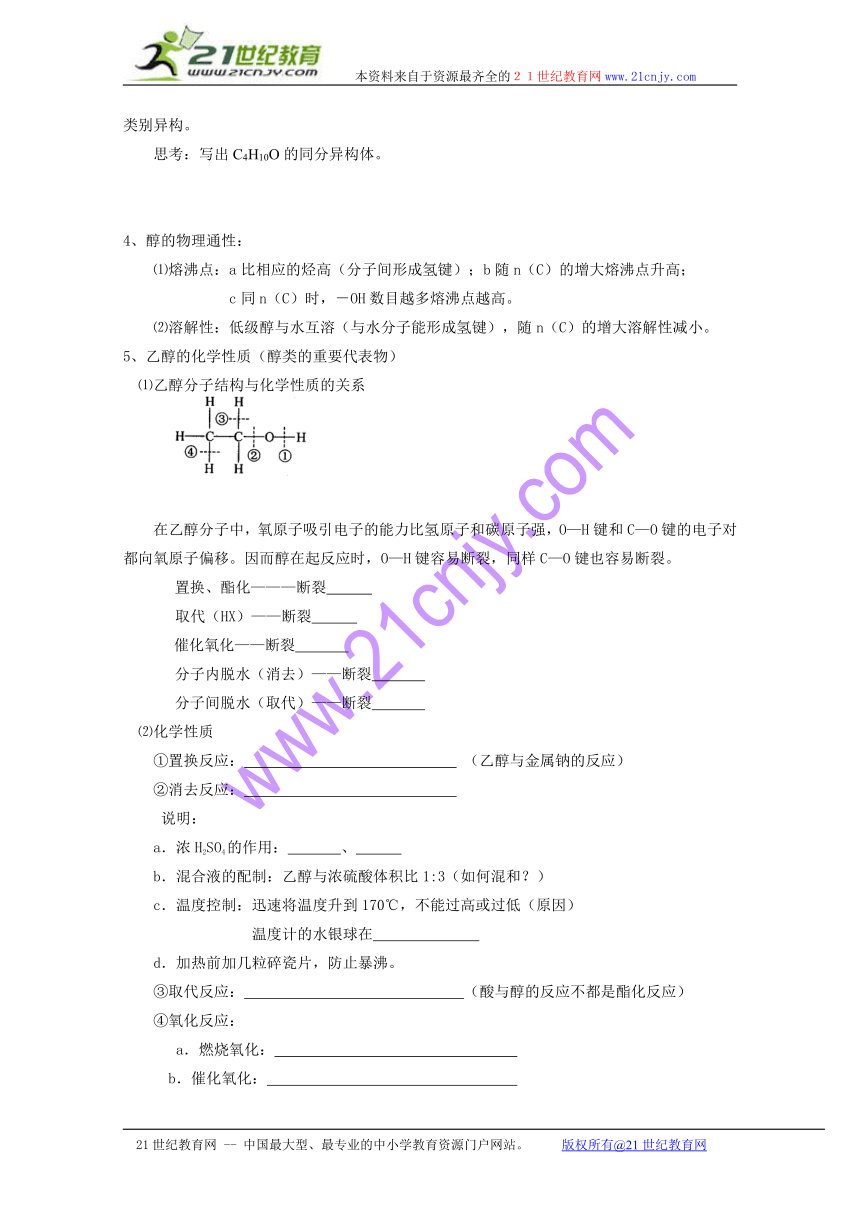

5、乙醇的化学性质(醇类的重要代表物)

⑴乙醇分子结构与化学性质的关系

在乙醇分子中,氧原子吸引电子的能力比氢原子和碳原子强,O—H键和C—O键的电子对都向氧原子偏移。因而醇在起反应时,O—H键容易断裂,同样C—O键也容易断裂。

置换、酯化———断裂

取代(HX)——断裂

催化氧化——断裂

分子内脱水(消去)——断裂

分子间脱水(取代)——断裂

⑵化学性质

①置换反应: (乙醇与金属钠的反应)

②消去反应:

说明:

a.浓H2SO4的作用: 、

b.混合液的配制:乙醇与浓硫酸体积比1:3(如何混和?)

c.温度控制:迅速将温度升到170℃,不能过高或过低(原因)

温度计的水银球在

d.加热前加几粒碎瓷片,防止暴沸。

③取代反应: (酸与醇的反应不都是酯化反应)

④氧化反应:

a.燃烧氧化:

b.催化氧化:

c.强氧化剂氧化:酸性KMnO4、K2Cr2O7(橙色→绿色)

小结:有机氧化还原反应:氧化反应:加氧或去氢,还原反应:加氢或去氧,

⑤酯化反应:

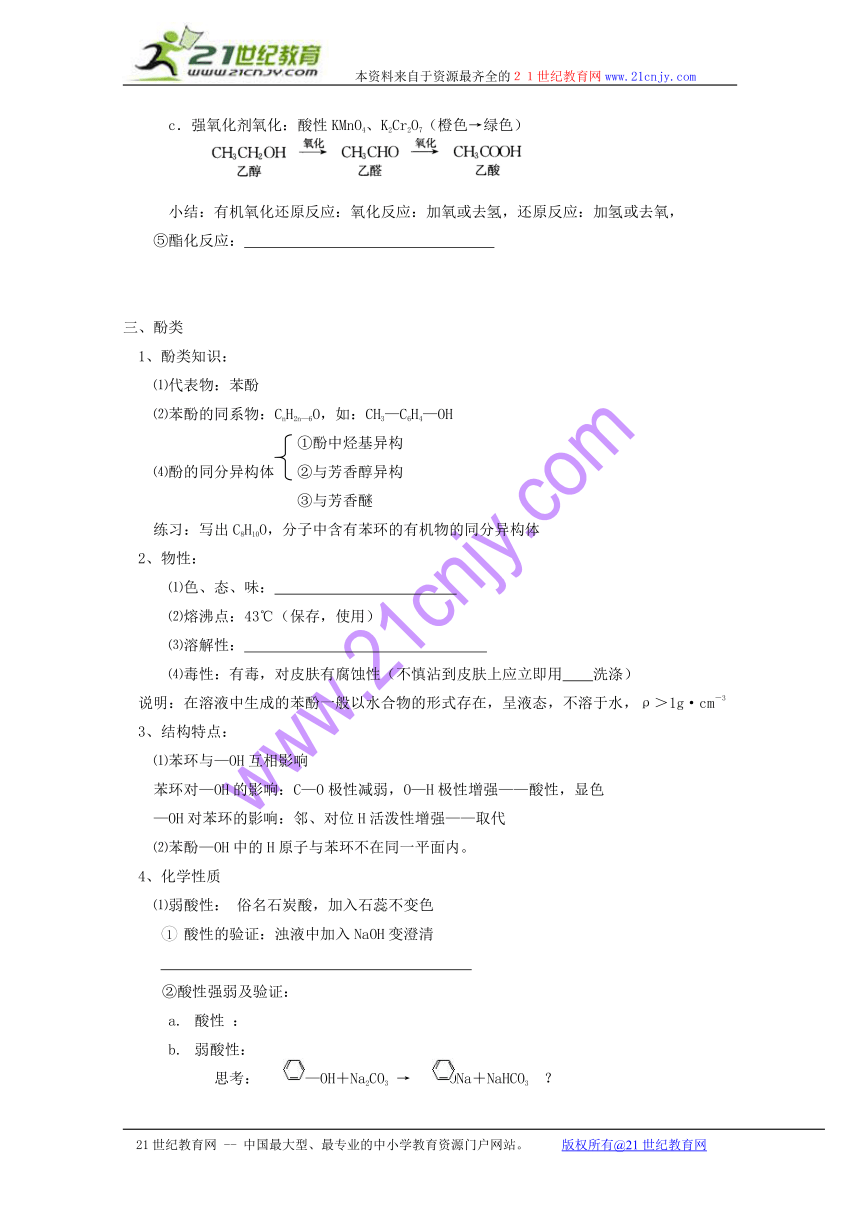

三、酚类

1、酚类知识:

⑴代表物:苯酚

⑵苯酚的同系物:CnH2n—6O,如:CH3—C6H4—OH

①酚中烃基异构

⑷酚的同分异构体 ②与芳香醇异构

③与芳香醚

练习:写出C8H10O,分子中含有苯环的有机物的同分异构体

2、物性:

⑴色、态、味:

⑵熔沸点:43℃(保存,使用)

⑶溶解性:

⑷毒性:有毒,对皮肤有腐蚀性(不慎沾到皮肤上应立即用 洗涤)

说明:在溶液中生成的苯酚一般以水合物的形式存在,呈液态,不溶于水,ρ>1g·cm-3

3、结构特点:

⑴苯环与—OH互相影响

苯环对—OH的影响:C—O极性减弱,O—H极性增强——酸性,显色

—OH对苯环的影响:邻、对位H活泼性增强——取代

⑵苯酚—OH中的H原子与苯环不在同一平面内。

4、化学性质

⑴弱酸性: 俗名石炭酸,加入石蕊不变色

1 酸性的验证:浊液中加入NaOH变澄清

②酸性强弱及验证:

a. 酸性 :

b. 弱酸性:

思考: —OH+Na2CO3 → -ONa+NaHCO3 ?

—OH+NaHCO3 → -ONa+CO2+H2O ?

⑵取代反应:(易与Br2、HNO3发生苯环H取代,不能发生-OH取代)

①卤代(反应方程式):

注意:a常温下浓溴水即能与苯酚反应,说明苯酚的取代比苯及同系物容易,

b此反应常用于苯酚的定性检验、与定量测定,

c ( -OH)的除杂与分离:

②硝化: 2,4,6-三硝基苯酚,俗名:苦味酸,烈性炸药

⑶显色反应:苯酚+Fe3+→溶液呈紫色(用于Fe3+和 -OH的相互鉴别(方程式)

⑷其它反应:氧化反应、缩聚反应、酯化反应

5、苯酚的用途:重要化工原料,制酚醛树脂、染料、药品,稀溶液可用于防腐剂和消毒剂。

试题枚举

【例1】乙醇能发生下列所示变化:

CH3CH2OH A C2H4Br2 B C

试写出A、B、C的结构简式。

解析:根据所学知识得:CH3CH2OH在浓H2SO4作用下加热到170℃,发生消去反应生成CH2=CH2,CH2=CH2与溴水发生加成反应得到CH2BrCH2Br,CH2BrCH2Br与NaOH水溶液反应,两个溴原子被两个—OH取代,结构简式应为CH2—CH2,由B到C的反应条件可知发生的是分子间

脱水反应,又因为C物质是环状结构,可推知C是由两分子B脱去两分子水形成的化合物,结构简式为

答案:A:CH2=CH2 B:CH2—CH2 C:

【例2】实验室常用溴化钠,浓硫酸与乙醇共热来制取溴乙烷,其反应的化学方程式如下:

NaBr+H2SO4NaHSO4+HBr

C2H5OH+HBrC2H5Br+H2O

试回答下列各问:

(1)第二步反应实际上是一个可逆反应,在实验中可采取______和______的措施,以提高溴乙烷的产率.

(2)浓H2SO4在实验中的作用是________________,其用量(物质的量)应________于NaBr的用量(填大于、等于或小于).

(3)实验中可能发生的有机副反应(用化学方程式表示)是________和________.

解析:(1)乙醇与氢溴酸的反应是一个可逆反应:

C2H5OH+HBrC2H5Br+H2O

在一定条件下会达到平衡状态.要提高溴乙烷的产率,就应设法使平衡正向移动.

(2)浓硫酸在第一个反应中是反应物,用难挥发的硫酸与NaBr反应制取氢溴酸.在第二个反应中浓H2SO4作为吸水剂,以减少反应体系中的水,使平衡正向移动,故投料时浓H2SO4物质的量应大于NaBr物质的量.

(3)浓H2SO4还具有脱水性,乙醇在浓H2SO4的作用下可发生分子内脱水生成乙烯,也可能发生分子间脱水生成乙醚.

答案:(1)增大某种反应物的量,如加过量NaBr以增加HBr的量 减小某种生成物的量,以使平衡正向移动,如加过量浓H2SO4吸水

(2)在第一个反应中是反应物,在第二个反应中是吸水剂 大于

【例3】乙醇的分子组成为C2H6O,现采用实验方法确定一个乙醇分子里有几个氢原子能被钠置换.测试装置如下图所示.

实验操作要点是:全部实验装置必须保证气密性良好;装置A要干燥,酸式滴定管中加入无水乙醇;过量金属钠先在二甲苯(二甲苯不跟金属钠反应)中分散成米粒大小的颗粒;连接B和C的玻璃导管内先要充满水而又不能发生虹吸;从滴定管中缓缓滴入无水乙醇V mL,同时松开弹簧夹,氢气将水由B压入C;待烧瓶恢复到常温后,测出C中所增加水的体积为V1 mL.(气体体积已折算成标准状况)

回答下列问题:

(1)如果实验开始前连接B和C的玻璃管内未充满水,则实验结果将__________.

(2)如果用普通酒精代替无水乙醇做实验,则所得实验结果将____________.

(3)连接A和B的导管的左段垂直部分要相当长,其作用是________________.

(4)把金属钠粉末分散成小颗粒的目的是__________________

(5)若无水乙醇的密度为 g/mL,则乙醇分子中被钠置换的氢原子个数为______.

解析:这是一道定量实验题,题目从误差分析,装置的作用、药品的处理和化学计算等多个角度提出问题,着重考查学生应用原有知识解决比较陌生的实际问题的能力,同时也能考查学生的思维严密程度.

要能正确回答题中各问,首先必须弄清实验目的和原理.实验的目的即是测定出一个乙醇分子里有几个氢原子能被钠置换.而实验原理是通过测定一定量的乙醇完全反应所产生氢气的体积来推算出一个乙醇分子里究竟有几个氢原子能被钠置换.

不难知道,产生H2的体积:V(H2)=(V1-V) mL

乙醇的物质的量:n(C2H6O)=Vρ/46 mol

所以每个乙醇分子中可被置换的氢原子数

N(H)=,

即N(H)=

所以为使实验结果能精确,就必须精确测定V和V1,而不当操作则会引起误差.为使讨论方便,我们将上式等效转化成下式:

N(H)=

其中为常数,且不论操作正确与否,数据处理时乙醇的体积数V仍取测定值,故V也为一常数,因此误差分析时可以将不当操作都归结到对V1的影响,如果V1偏大,则结果偏高,反之亦然.

如果实验开始前连接B和C的玻璃管内未充满水,则会使V1减小,故实验结果偏小;如果用普通酒精代替无水乙醇,则会引起V1增大,故实验结果偏大.

从以上的误差分析可以总结出一条规律,即进行误差分析前首先必须建立一个数学模型(即测量对象与所求对象的数学关系式),然后在此基础上进行误差判断.

至于连接A和B的导管的左段垂直部分要相当长,原因是可以依靠外界冷空气使其冷凝回流,防止其逸散,有利于乙醇完全反应.而把金属钠粉散成小颗粒,也是鉴于此目的.

答案:(1)偏小 (2)偏大

(3)使乙醇蒸气冷凝回流

(4)使之反应完全

(5)

21世纪教育网

www.

w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

www.

浓H2SO4

140℃

浓H2SO4

170℃

Br2水

C2H6O2

六元环

NaOH水溶液

△

OH

OH

OH

OH

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

2010届高三化学一轮考点精讲精析

考点42 醇、酚

考点聚焦

1.掌握乙醇的主要化学性质;

2.了解醇类的结构特点、一般通性和几种典型醇的用途;

3.掌握苯酚的主要化学性质;

4.了解酚类的结构特点和苯酚的物理性质及用途;

5.认识有机物中原子与原子团之间的相互影响。

知识梳理

烃的衍生物:烃分子中的H被其它原子或原子团代替所得物质。

根据官能团的种类可分为:

一、醇、酚的定义:(注意它们的区别)

醇:

酚:

二、醇类

1、醇的分类 一元醇:

按羟基数目分 二元醇:

多元醇:

醇 饱和脂肪醇:

脂肪醇

按烃基的类别分 不饱和脂肪醇:

芳香醇:

2、醇的命名

1,2,3—丙三醇(甘油)

3、醇的同分异构体

醇类的同分异构体可有碳链异构、羟基的位置异构,相同碳原子数的饱和一元醇和醚是类别异构。

思考:写出C4H10O的同分异构体。

4、醇的物理通性:

⑴熔沸点:a比相应的烃高(分子间形成氢键);b随n(C)的增大熔沸点升高;

c同n(C)时,-OH数目越多熔沸点越高。

⑵溶解性:低级醇与水互溶(与水分子能形成氢键),随n(C)的增大溶解性减小。

5、乙醇的化学性质(醇类的重要代表物)

⑴乙醇分子结构与化学性质的关系

在乙醇分子中,氧原子吸引电子的能力比氢原子和碳原子强,O—H键和C—O键的电子对都向氧原子偏移。因而醇在起反应时,O—H键容易断裂,同样C—O键也容易断裂。

置换、酯化———断裂

取代(HX)——断裂

催化氧化——断裂

分子内脱水(消去)——断裂

分子间脱水(取代)——断裂

⑵化学性质

①置换反应: (乙醇与金属钠的反应)

②消去反应:

说明:

a.浓H2SO4的作用: 、

b.混合液的配制:乙醇与浓硫酸体积比1:3(如何混和?)

c.温度控制:迅速将温度升到170℃,不能过高或过低(原因)

温度计的水银球在

d.加热前加几粒碎瓷片,防止暴沸。

③取代反应: (酸与醇的反应不都是酯化反应)

④氧化反应:

a.燃烧氧化:

b.催化氧化:

c.强氧化剂氧化:酸性KMnO4、K2Cr2O7(橙色→绿色)

小结:有机氧化还原反应:氧化反应:加氧或去氢,还原反应:加氢或去氧,

⑤酯化反应:

三、酚类

1、酚类知识:

⑴代表物:苯酚

⑵苯酚的同系物:CnH2n—6O,如:CH3—C6H4—OH

①酚中烃基异构

⑷酚的同分异构体 ②与芳香醇异构

③与芳香醚

练习:写出C8H10O,分子中含有苯环的有机物的同分异构体

2、物性:

⑴色、态、味:

⑵熔沸点:43℃(保存,使用)

⑶溶解性:

⑷毒性:有毒,对皮肤有腐蚀性(不慎沾到皮肤上应立即用 洗涤)

说明:在溶液中生成的苯酚一般以水合物的形式存在,呈液态,不溶于水,ρ>1g·cm-3

3、结构特点:

⑴苯环与—OH互相影响

苯环对—OH的影响:C—O极性减弱,O—H极性增强——酸性,显色

—OH对苯环的影响:邻、对位H活泼性增强——取代

⑵苯酚—OH中的H原子与苯环不在同一平面内。

4、化学性质

⑴弱酸性: 俗名石炭酸,加入石蕊不变色

1 酸性的验证:浊液中加入NaOH变澄清

②酸性强弱及验证:

a. 酸性 :

b. 弱酸性:

思考: —OH+Na2CO3 → -ONa+NaHCO3 ?

—OH+NaHCO3 → -ONa+CO2+H2O ?

⑵取代反应:(易与Br2、HNO3发生苯环H取代,不能发生-OH取代)

①卤代(反应方程式):

注意:a常温下浓溴水即能与苯酚反应,说明苯酚的取代比苯及同系物容易,

b此反应常用于苯酚的定性检验、与定量测定,

c ( -OH)的除杂与分离:

②硝化: 2,4,6-三硝基苯酚,俗名:苦味酸,烈性炸药

⑶显色反应:苯酚+Fe3+→溶液呈紫色(用于Fe3+和 -OH的相互鉴别(方程式)

⑷其它反应:氧化反应、缩聚反应、酯化反应

5、苯酚的用途:重要化工原料,制酚醛树脂、染料、药品,稀溶液可用于防腐剂和消毒剂。

试题枚举

【例1】乙醇能发生下列所示变化:

CH3CH2OH A C2H4Br2 B C

试写出A、B、C的结构简式。

解析:根据所学知识得:CH3CH2OH在浓H2SO4作用下加热到170℃,发生消去反应生成CH2=CH2,CH2=CH2与溴水发生加成反应得到CH2BrCH2Br,CH2BrCH2Br与NaOH水溶液反应,两个溴原子被两个—OH取代,结构简式应为CH2—CH2,由B到C的反应条件可知发生的是分子间

脱水反应,又因为C物质是环状结构,可推知C是由两分子B脱去两分子水形成的化合物,结构简式为

答案:A:CH2=CH2 B:CH2—CH2 C:

【例2】实验室常用溴化钠,浓硫酸与乙醇共热来制取溴乙烷,其反应的化学方程式如下:

NaBr+H2SO4NaHSO4+HBr

C2H5OH+HBrC2H5Br+H2O

试回答下列各问:

(1)第二步反应实际上是一个可逆反应,在实验中可采取______和______的措施,以提高溴乙烷的产率.

(2)浓H2SO4在实验中的作用是________________,其用量(物质的量)应________于NaBr的用量(填大于、等于或小于).

(3)实验中可能发生的有机副反应(用化学方程式表示)是________和________.

解析:(1)乙醇与氢溴酸的反应是一个可逆反应:

C2H5OH+HBrC2H5Br+H2O

在一定条件下会达到平衡状态.要提高溴乙烷的产率,就应设法使平衡正向移动.

(2)浓硫酸在第一个反应中是反应物,用难挥发的硫酸与NaBr反应制取氢溴酸.在第二个反应中浓H2SO4作为吸水剂,以减少反应体系中的水,使平衡正向移动,故投料时浓H2SO4物质的量应大于NaBr物质的量.

(3)浓H2SO4还具有脱水性,乙醇在浓H2SO4的作用下可发生分子内脱水生成乙烯,也可能发生分子间脱水生成乙醚.

答案:(1)增大某种反应物的量,如加过量NaBr以增加HBr的量 减小某种生成物的量,以使平衡正向移动,如加过量浓H2SO4吸水

(2)在第一个反应中是反应物,在第二个反应中是吸水剂 大于

【例3】乙醇的分子组成为C2H6O,现采用实验方法确定一个乙醇分子里有几个氢原子能被钠置换.测试装置如下图所示.

实验操作要点是:全部实验装置必须保证气密性良好;装置A要干燥,酸式滴定管中加入无水乙醇;过量金属钠先在二甲苯(二甲苯不跟金属钠反应)中分散成米粒大小的颗粒;连接B和C的玻璃导管内先要充满水而又不能发生虹吸;从滴定管中缓缓滴入无水乙醇V mL,同时松开弹簧夹,氢气将水由B压入C;待烧瓶恢复到常温后,测出C中所增加水的体积为V1 mL.(气体体积已折算成标准状况)

回答下列问题:

(1)如果实验开始前连接B和C的玻璃管内未充满水,则实验结果将__________.

(2)如果用普通酒精代替无水乙醇做实验,则所得实验结果将____________.

(3)连接A和B的导管的左段垂直部分要相当长,其作用是________________.

(4)把金属钠粉末分散成小颗粒的目的是__________________

(5)若无水乙醇的密度为 g/mL,则乙醇分子中被钠置换的氢原子个数为______.

解析:这是一道定量实验题,题目从误差分析,装置的作用、药品的处理和化学计算等多个角度提出问题,着重考查学生应用原有知识解决比较陌生的实际问题的能力,同时也能考查学生的思维严密程度.

要能正确回答题中各问,首先必须弄清实验目的和原理.实验的目的即是测定出一个乙醇分子里有几个氢原子能被钠置换.而实验原理是通过测定一定量的乙醇完全反应所产生氢气的体积来推算出一个乙醇分子里究竟有几个氢原子能被钠置换.

不难知道,产生H2的体积:V(H2)=(V1-V) mL

乙醇的物质的量:n(C2H6O)=Vρ/46 mol

所以每个乙醇分子中可被置换的氢原子数

N(H)=,

即N(H)=

所以为使实验结果能精确,就必须精确测定V和V1,而不当操作则会引起误差.为使讨论方便,我们将上式等效转化成下式:

N(H)=

其中为常数,且不论操作正确与否,数据处理时乙醇的体积数V仍取测定值,故V也为一常数,因此误差分析时可以将不当操作都归结到对V1的影响,如果V1偏大,则结果偏高,反之亦然.

如果实验开始前连接B和C的玻璃管内未充满水,则会使V1减小,故实验结果偏小;如果用普通酒精代替无水乙醇,则会引起V1增大,故实验结果偏大.

从以上的误差分析可以总结出一条规律,即进行误差分析前首先必须建立一个数学模型(即测量对象与所求对象的数学关系式),然后在此基础上进行误差判断.

至于连接A和B的导管的左段垂直部分要相当长,原因是可以依靠外界冷空气使其冷凝回流,防止其逸散,有利于乙醇完全反应.而把金属钠粉散成小颗粒,也是鉴于此目的.

答案:(1)偏小 (2)偏大

(3)使乙醇蒸气冷凝回流

(4)使之反应完全

(5)

21世纪教育网

www.

w.w.w.k.s.5.u.c.o.m

www.

浓H2SO4

140℃

浓H2SO4

170℃

Br2水

C2H6O2

六元环

NaOH水溶液

△

OH

OH

OH

OH

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录