质量守恒定律

图片预览

文档简介

教 案

课题:质量守恒定律

邮编:251514

单位:山东省临邑县第二中学

姓名:张振奎

电话:13336274329

简介:张振奎,1993年毕业于德州师范专科学校化学系,后经自考取得曲阜师范大学化学教育专业本科毕业证书。现为临邑二中高级教师,教研组长。

质 量 守 恒 定 律

张 振 奎

(山东临邑二中 251514)

[教学目标]1.能结合实验案例用原子、分子的观点理解质量守恒定律的含义。

2.能用质量守恒定律解释一些简单的化学变化中物质质量变化的原因。

3.提高学生依据实验现象进行分析、综合、抽象、概括得出科学结论的情感体验中的科学素养。

[教学重点、关键点] 质量守恒定律的含义。

[教学难点、弱点] 质量守恒定律在解决实际问题中的应用。

教学过程

[引言]在学习新课之前,先请学生们用化学符号表示下列变化。

[投影] 水在通电的条件下生成氢气和氧气

教师巡视,了解学生的解答情况。

[投影]教师选出两份具有典型性的答案投影,进行评述。

H2O —— H2 + O2

[设问]该变化属于何种变化?能否用原子、分子的观点来解释一下?

[思考、回答]该变化属于属于化学变化,在此过程中参加化学反应的水分子中的氢原子和氧原子重新组合成氢分子和氧分子。

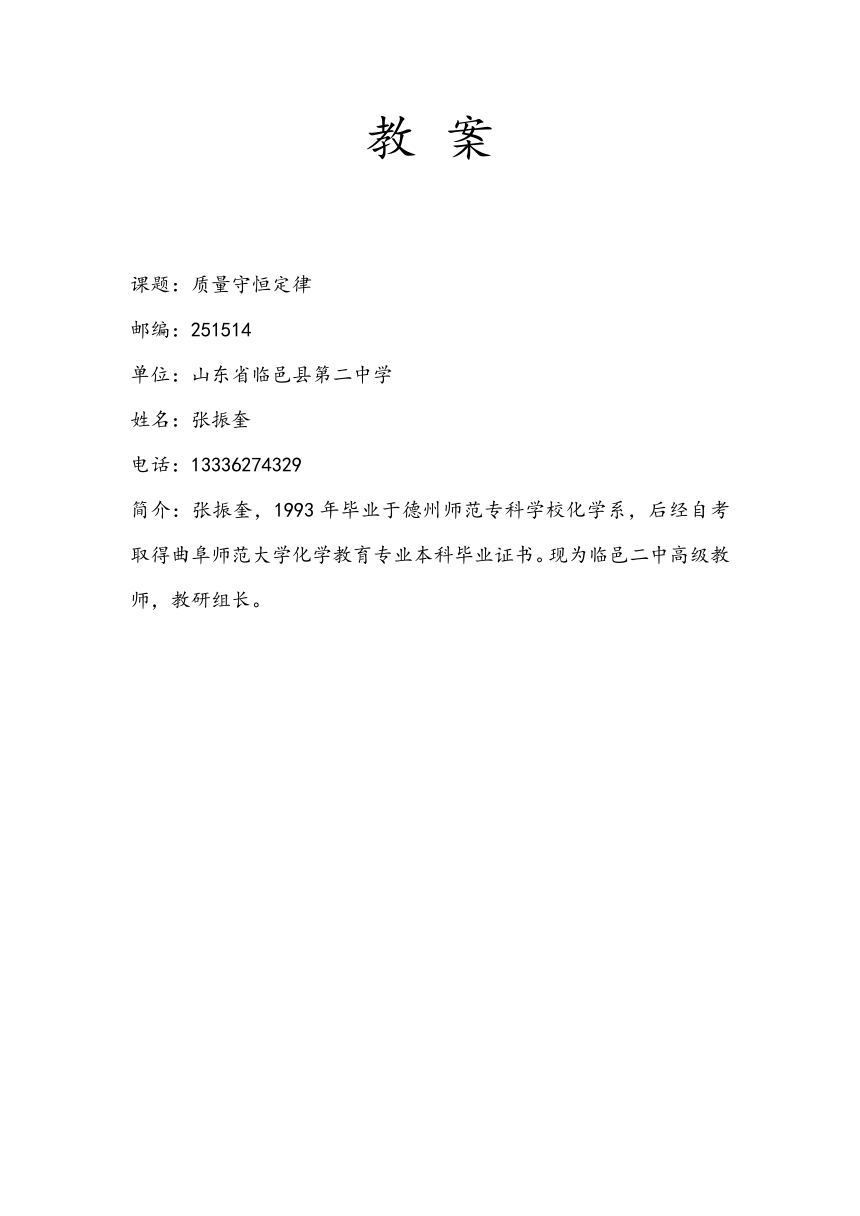

[播放]水分子在通电的条件下,分子分裂成原子,原子重新组合成分子的模拟过程。

[设问]在化学变化中,参加化学反应的物质本身最终要变成其它的物质。那么,化学变化前后物质之间的质量有何关系呢?

[背景材料] 波义耳(1627-1691),英国化学家,近代化学的奠基人之一。1673年在研究化学反应前后物质的质量关系时,通过实验,他认为化学反应中生成物的质量可能比反应物的质量大。

罗蒙诺索夫(1711-1765),俄国自然科学家,1748年创建了俄国第一个化学实验室,1756年通过实验,他认为化学反应中物质的质量是守恒的。

生活经验告诉我们,煤、木材等物质在燃烧后留下灰烬的质量可较先前少多了。

[质疑]学生在了解到此段史实,结合自身经验,联系日常生活现象,对化学反应中物质的质量究竟如何变化迷惑不解,尤其对两位科学家不同的论调更认为不可思议。

[快乐探究] 投放实验探究内容。

实验方案 现象 反应前后总质量m1、m2的对比 实验分析 结论

1.取一支短蜡烛和一个带有瓶塞的250ml的光口瓶中,在广口瓶中注入少量澄清的石灰水,一起在天平上称量。将该蜡烛点燃后置于广口瓶中,立即塞好瓶塞,烛焰熄灭后,冷却、称量。

将几根铁钉与盛有30mL硫酸铜溶液的小烧杯一起在天平上称量,把铁钉置于硫酸铜溶液中后,再将烧杯放归至天平的左盘。

3.在250mL的锥形瓶的底部铺一层细沙, 放一绿豆大小的白磷,用一带有玻璃棒的橡皮塞塞与瓶口,称量。将玻璃棒的末端在酒精灯焰上微灼,立即塞入锥形瓶中与白磷接触,同时塞紧瓶塞。待锥形瓶冷却后称量。

[表达与交流]各小组先根据实验内容进行探究实验,完成以上表格的填充。再根据实验现象概括本组的观点,最终组、组之间通过相互交流达成共识:在化学变化中,反应前的各物质质量总和等于反应后的各物质质量总和。

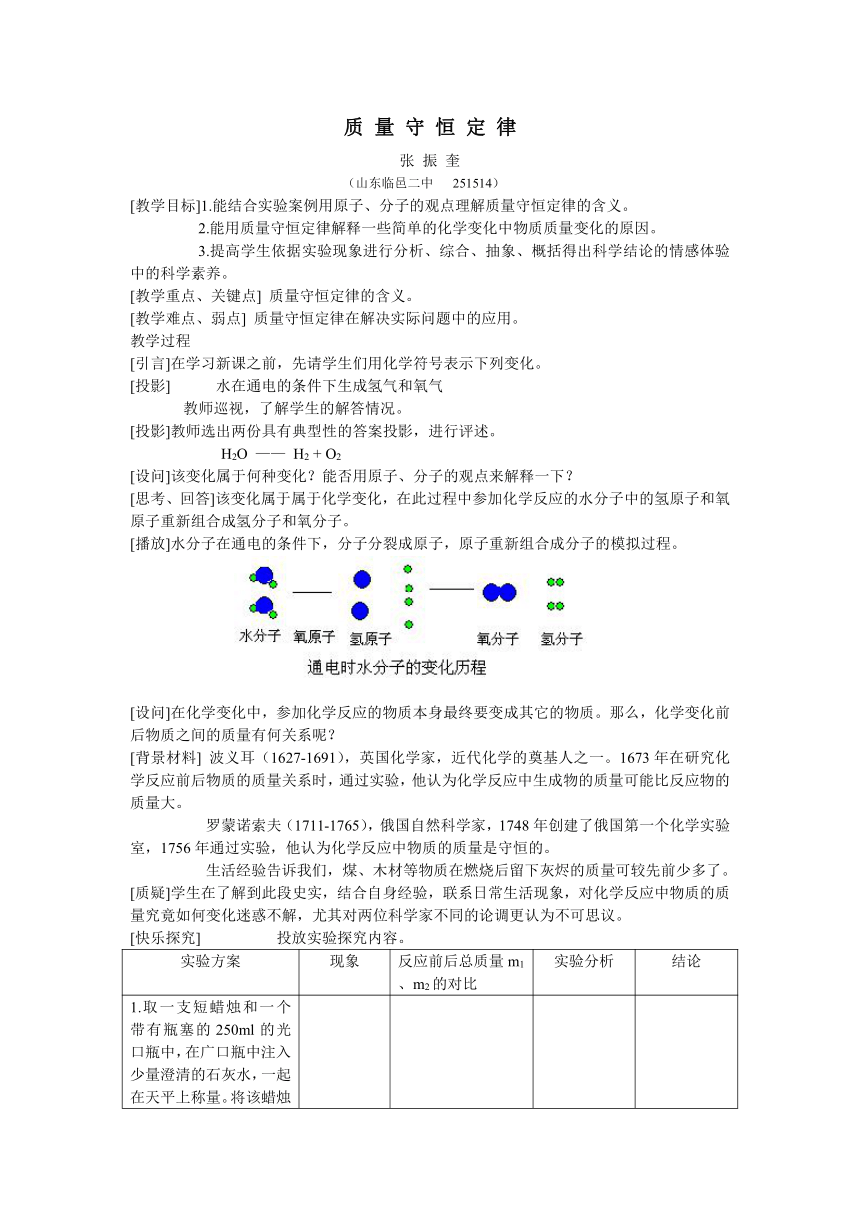

[个案分析]教师引导学生对探究实验3从物质组成的角度进行化学变化前后的质量分析。

[投影]

反应前 反应后

未参加化学反应的 未参加化学反应的 (锥形瓶、细沙、瓶塞、玻璃棒、

各物质质量总和 各物质质量总和 N2 、CO2、稀有气体等,及尚

+ = + 未反应的白磷或氧气)

参加化学反应的 反应后生成的各

各物质质量总和 物质质量总和

(白磷、氧气) (五氧化二磷)

质量守恒定律的实质

[思考交流]通过学生自己进行独立思考和相互之间的交流感悟到在化学变化中参加化学反应的各物质质量总和等于反应后生成的各物质质量总和。

[板书] 质量守恒定律

(1)定义:参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生成的各物质的质量总和。

[案例回顾]通过刚才的3个实验我们都体会到在化学反应中都遵守质量守恒定律,为什么当初的波义耳得出错误的结论,而罗蒙诺索夫却能得出正确的结论呢?下面我们来回顾一下当初二人的实验过程。

[投影]波义耳通过在敞口容器中煅烧金属,得出了生成物的质量有可能比反应物的质量多的结论;罗蒙诺索夫在密闭容器中煅烧金属,得出了化学反应前后物质的质量不发生改变。

[阅读发现]通过阅读发现波义耳正是忽略了参加反应的氧气的质量,故而得出了生成物的质量较反应物的质量多的结论。

[设问]那么,煤、木材等物质在燃烧后留下灰烬的质量较先前少的原因是什么呢?

[思考感悟]是由于煤、木柴等物质燃烧时生成的二氧化碳、水蒸气扩散到空中的缘故。

[小结]学生在思考交流中发现:在对实验前后物质质量的比较测定过程中,正是由于忽略了参加化学反应的或反应后生成的气体的质量而得出了参加化学反应的各物质质量较反应后各物质的质量或多或少的结论。

[激疑]教师引导学生体会到以上进行的3个探究型实验都得出了化学反应前后物质的总质量相等的结论。而实验1和3是在密闭容器中进行的,实验2却是在敞口容器中进行的,这对实验结果有影响吗?若都是在敞口容器中进行实验,实验结果又将如何呢?

[反思评价]学生从实验现象上认识到:实验1中有水蒸气和二氧化碳生成,若在敞口容器中进行该项实验,所的结果肯定是生成物的质量小于反应物的质量;实验3中有氧气参加反应并且有白烟(五氧化二磷的固体小颗粒)生成,若在敞口容器中进行该项实验,所的结果也一定会出现较大的偏差;而实验2中既没有气体参加反应也没有气体生成 ,故而即使在敞口容器中也会得出化学反应前后各物质的总质量相等的结论。在进行该项实验中必须要关注反应物和生成物中是否存在气体,如有气体必须将其考虑在内,否则,势必要得出反应前后物质的质量并不相等的错误结论。

[交流感悟]学生在反思交流中感悟到;科学史上有关质量守恒定律的发现正是由于当时科学家忽略了参加化学反应的或反应后生成的无色无味的气体的质量,才走过了那么一段崎岖的历程。

[思考与练习] 投放思考题

下列说法是否正确?为什么?

(1)根据质量守恒定律可知,1L氧气和1L氢气混合后可得2L水。

(2)1g水气化为1g水蒸气,符合质量守恒定律。

(3)根据质量守恒定律,只要将1g碳在a g氧气中燃烧,便可得到(a + 1)g二氧化碳。

[思考交流回答]学生间通过思考交流后回答以上问题。

1.该说法是错误的,此过程中既未发生化学变化也未涉及物质的质量。

2.该说法是错误的,此变化不属于化学变化。

3.该说法是错误的,碳和氧气不一定恰好完全反应。

[讲评]对学生的回答情况作出评述。

[深化认识]学生对质量守恒定律的认识进一步深化:该定律首先是指在化学反应中,其次是“参加化学反应的各物质质量总和”与“反应后生成的各物质质量总和”相等。

[启发设问]在化学变化中为什么会出现质量守恒这一规律呢?请同学们再次观看水分子在通电的条件下发生变化的模拟过程。在此过程中原子种类及个数是否发生了变化?

[观看]学生通过观看,注意到了在此过程中原子的种类及个数均没有发生变化。

[讲解]原子作为化学变化中的最小粒子,在化学变化中的种类及个数是不会发生变化的,而各种原子的质量又是一定的。因此,任何化学变化都必须遵守这一规律——质量守恒定律。

[板书](2)原因:化学变化前后原子的种类及个数均不发生改变,且每种原子的质量又都是一定的。

[启发]我们已经找到了化学变化遵守质量守恒定律的原因,那么,在化学变化中反应物和生成物的元素组成又有什么关系呢?

[思考交流]通过思考交流,学生认识到:化学变化中,反应物和生成物的元素组成是相同的。

[巩固练习] 投放练习题

某物质在空气中燃烧,生成二氧化碳、二氧化硫和水。则该物质中一定含有( )元素,可能含有( )元素。

[回答]学生在组内通过独立思考、相互交流且形成较为统一的认识后,由组内学生代表回答该题。

[讲评]教师对学生的回答做鼓励性简评后,重申生成物中的碳、硫、氢三元素不会来自于空气中,而氧元素也未必全部来自于空气中。因此,该物质中一定含有碳、硫、氢三种元素,可能含有氧元素。

[板书](3)应用:a.判断某化学反应中生成物或反应物的元素组成。

b.解释化学变化中物质的质量增减的原因。

[投影]投放本节课的学习目标

1.能解释质量守恒定律的含义及化学变化中物质质量守恒的原因。

2.能用质量守恒定律解释一些简单的化学变化中某一状态的物质质量变化的原因。

[回忆整理]阅读学习目标,回忆所学内容,整理学习笔记。

[巩固练习] 投放巩固练习题。

1.质量守恒定律是指( )的各物质的( )等于反应后生成的各物质的( )。

2.化学反应中,物质质量守恒的原因是( )。

3.某物质在空气中完全燃烧,生成了H2O、CO2,且二者之间的分子个数之比为3 :2。则此物质中必含元素的原子个数的比值为( )。

4.A、B、C三种物质各10g,混合加热后,A全部反应,生成4g D,同时增加8g C。则参加反应的A与B的质量比是( )。

[学生练习]练习,完成以上题目。

教师巡视,了解学生的解答情况。

[讲评]结合学生对问题的回答情况作针对性地点评。

[交流表达]学生间相互交流,表述自己的学习心得。

[课堂总结]通过今天的学习,我们认识到了质量守恒定律的含义及其存在原因和相关应用,这一自然界中最普遍的规律时刻对我们的科学实践发挥着极为重要的指导作用。

[作业]1.用质量守恒定律解释以下现象:

(1)铁在氧气中燃烧后,生成的黑色固体的质量比原来铁丝的质量增加了。

(2)煤燃烧后留下煤灰的质量比原来煤的质量减少了。

2.结合今天所学,写一篇不少于300字的相关质量守恒定律的短文。

教学设计说明

1.本节课的教学利用原子、分子的观点分析化学反应,引出化学变化中除了物质的种类变化以外还有量的变化。利用在对已有知识进行复习巩固的同时,激活学生已有的有效的知识经验,把握现有知识的生长点,自最近发展区展开新课教学。

2.结合化学史上对质量守恒定律认识过程中的曲折历史,激发学生的探究兴趣。引导学生从对三个基本化学实验的探究中初步认知质量守恒定律。利用实验3的个案分析使学生能够把握质量守恒定律的实质,继而完成对该定律的科学认知。

3.教学中只选择了3个较典型的探究实验,其目的是促使学生能够在较短的课堂学习中关注到化学反应中反应物或生成物中的气体成份是导致错误的实验结果出现的根本原因,避免把时间浪费在没有必要的错误结论与正确结论之间的纠缠上。

4.教学中力求实现教学情境的优化设计,引导学生对具体实验现象进行分析、综合、抽象、概括、推理的基础上,完成对质量守恒定律的定律的认知。同时尽量凸显整个过程中的认知价值,以起到使学生在愉悦的情感体验中培养自身的科学习惯,提升个人的科学素养的效果。

课题:质量守恒定律

邮编:251514

单位:山东省临邑县第二中学

姓名:张振奎

电话:13336274329

简介:张振奎,1993年毕业于德州师范专科学校化学系,后经自考取得曲阜师范大学化学教育专业本科毕业证书。现为临邑二中高级教师,教研组长。

质 量 守 恒 定 律

张 振 奎

(山东临邑二中 251514)

[教学目标]1.能结合实验案例用原子、分子的观点理解质量守恒定律的含义。

2.能用质量守恒定律解释一些简单的化学变化中物质质量变化的原因。

3.提高学生依据实验现象进行分析、综合、抽象、概括得出科学结论的情感体验中的科学素养。

[教学重点、关键点] 质量守恒定律的含义。

[教学难点、弱点] 质量守恒定律在解决实际问题中的应用。

教学过程

[引言]在学习新课之前,先请学生们用化学符号表示下列变化。

[投影] 水在通电的条件下生成氢气和氧气

教师巡视,了解学生的解答情况。

[投影]教师选出两份具有典型性的答案投影,进行评述。

H2O —— H2 + O2

[设问]该变化属于何种变化?能否用原子、分子的观点来解释一下?

[思考、回答]该变化属于属于化学变化,在此过程中参加化学反应的水分子中的氢原子和氧原子重新组合成氢分子和氧分子。

[播放]水分子在通电的条件下,分子分裂成原子,原子重新组合成分子的模拟过程。

[设问]在化学变化中,参加化学反应的物质本身最终要变成其它的物质。那么,化学变化前后物质之间的质量有何关系呢?

[背景材料] 波义耳(1627-1691),英国化学家,近代化学的奠基人之一。1673年在研究化学反应前后物质的质量关系时,通过实验,他认为化学反应中生成物的质量可能比反应物的质量大。

罗蒙诺索夫(1711-1765),俄国自然科学家,1748年创建了俄国第一个化学实验室,1756年通过实验,他认为化学反应中物质的质量是守恒的。

生活经验告诉我们,煤、木材等物质在燃烧后留下灰烬的质量可较先前少多了。

[质疑]学生在了解到此段史实,结合自身经验,联系日常生活现象,对化学反应中物质的质量究竟如何变化迷惑不解,尤其对两位科学家不同的论调更认为不可思议。

[快乐探究] 投放实验探究内容。

实验方案 现象 反应前后总质量m1、m2的对比 实验分析 结论

1.取一支短蜡烛和一个带有瓶塞的250ml的光口瓶中,在广口瓶中注入少量澄清的石灰水,一起在天平上称量。将该蜡烛点燃后置于广口瓶中,立即塞好瓶塞,烛焰熄灭后,冷却、称量。

将几根铁钉与盛有30mL硫酸铜溶液的小烧杯一起在天平上称量,把铁钉置于硫酸铜溶液中后,再将烧杯放归至天平的左盘。

3.在250mL的锥形瓶的底部铺一层细沙, 放一绿豆大小的白磷,用一带有玻璃棒的橡皮塞塞与瓶口,称量。将玻璃棒的末端在酒精灯焰上微灼,立即塞入锥形瓶中与白磷接触,同时塞紧瓶塞。待锥形瓶冷却后称量。

[表达与交流]各小组先根据实验内容进行探究实验,完成以上表格的填充。再根据实验现象概括本组的观点,最终组、组之间通过相互交流达成共识:在化学变化中,反应前的各物质质量总和等于反应后的各物质质量总和。

[个案分析]教师引导学生对探究实验3从物质组成的角度进行化学变化前后的质量分析。

[投影]

反应前 反应后

未参加化学反应的 未参加化学反应的 (锥形瓶、细沙、瓶塞、玻璃棒、

各物质质量总和 各物质质量总和 N2 、CO2、稀有气体等,及尚

+ = + 未反应的白磷或氧气)

参加化学反应的 反应后生成的各

各物质质量总和 物质质量总和

(白磷、氧气) (五氧化二磷)

质量守恒定律的实质

[思考交流]通过学生自己进行独立思考和相互之间的交流感悟到在化学变化中参加化学反应的各物质质量总和等于反应后生成的各物质质量总和。

[板书] 质量守恒定律

(1)定义:参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生成的各物质的质量总和。

[案例回顾]通过刚才的3个实验我们都体会到在化学反应中都遵守质量守恒定律,为什么当初的波义耳得出错误的结论,而罗蒙诺索夫却能得出正确的结论呢?下面我们来回顾一下当初二人的实验过程。

[投影]波义耳通过在敞口容器中煅烧金属,得出了生成物的质量有可能比反应物的质量多的结论;罗蒙诺索夫在密闭容器中煅烧金属,得出了化学反应前后物质的质量不发生改变。

[阅读发现]通过阅读发现波义耳正是忽略了参加反应的氧气的质量,故而得出了生成物的质量较反应物的质量多的结论。

[设问]那么,煤、木材等物质在燃烧后留下灰烬的质量较先前少的原因是什么呢?

[思考感悟]是由于煤、木柴等物质燃烧时生成的二氧化碳、水蒸气扩散到空中的缘故。

[小结]学生在思考交流中发现:在对实验前后物质质量的比较测定过程中,正是由于忽略了参加化学反应的或反应后生成的气体的质量而得出了参加化学反应的各物质质量较反应后各物质的质量或多或少的结论。

[激疑]教师引导学生体会到以上进行的3个探究型实验都得出了化学反应前后物质的总质量相等的结论。而实验1和3是在密闭容器中进行的,实验2却是在敞口容器中进行的,这对实验结果有影响吗?若都是在敞口容器中进行实验,实验结果又将如何呢?

[反思评价]学生从实验现象上认识到:实验1中有水蒸气和二氧化碳生成,若在敞口容器中进行该项实验,所的结果肯定是生成物的质量小于反应物的质量;实验3中有氧气参加反应并且有白烟(五氧化二磷的固体小颗粒)生成,若在敞口容器中进行该项实验,所的结果也一定会出现较大的偏差;而实验2中既没有气体参加反应也没有气体生成 ,故而即使在敞口容器中也会得出化学反应前后各物质的总质量相等的结论。在进行该项实验中必须要关注反应物和生成物中是否存在气体,如有气体必须将其考虑在内,否则,势必要得出反应前后物质的质量并不相等的错误结论。

[交流感悟]学生在反思交流中感悟到;科学史上有关质量守恒定律的发现正是由于当时科学家忽略了参加化学反应的或反应后生成的无色无味的气体的质量,才走过了那么一段崎岖的历程。

[思考与练习] 投放思考题

下列说法是否正确?为什么?

(1)根据质量守恒定律可知,1L氧气和1L氢气混合后可得2L水。

(2)1g水气化为1g水蒸气,符合质量守恒定律。

(3)根据质量守恒定律,只要将1g碳在a g氧气中燃烧,便可得到(a + 1)g二氧化碳。

[思考交流回答]学生间通过思考交流后回答以上问题。

1.该说法是错误的,此过程中既未发生化学变化也未涉及物质的质量。

2.该说法是错误的,此变化不属于化学变化。

3.该说法是错误的,碳和氧气不一定恰好完全反应。

[讲评]对学生的回答情况作出评述。

[深化认识]学生对质量守恒定律的认识进一步深化:该定律首先是指在化学反应中,其次是“参加化学反应的各物质质量总和”与“反应后生成的各物质质量总和”相等。

[启发设问]在化学变化中为什么会出现质量守恒这一规律呢?请同学们再次观看水分子在通电的条件下发生变化的模拟过程。在此过程中原子种类及个数是否发生了变化?

[观看]学生通过观看,注意到了在此过程中原子的种类及个数均没有发生变化。

[讲解]原子作为化学变化中的最小粒子,在化学变化中的种类及个数是不会发生变化的,而各种原子的质量又是一定的。因此,任何化学变化都必须遵守这一规律——质量守恒定律。

[板书](2)原因:化学变化前后原子的种类及个数均不发生改变,且每种原子的质量又都是一定的。

[启发]我们已经找到了化学变化遵守质量守恒定律的原因,那么,在化学变化中反应物和生成物的元素组成又有什么关系呢?

[思考交流]通过思考交流,学生认识到:化学变化中,反应物和生成物的元素组成是相同的。

[巩固练习] 投放练习题

某物质在空气中燃烧,生成二氧化碳、二氧化硫和水。则该物质中一定含有( )元素,可能含有( )元素。

[回答]学生在组内通过独立思考、相互交流且形成较为统一的认识后,由组内学生代表回答该题。

[讲评]教师对学生的回答做鼓励性简评后,重申生成物中的碳、硫、氢三元素不会来自于空气中,而氧元素也未必全部来自于空气中。因此,该物质中一定含有碳、硫、氢三种元素,可能含有氧元素。

[板书](3)应用:a.判断某化学反应中生成物或反应物的元素组成。

b.解释化学变化中物质的质量增减的原因。

[投影]投放本节课的学习目标

1.能解释质量守恒定律的含义及化学变化中物质质量守恒的原因。

2.能用质量守恒定律解释一些简单的化学变化中某一状态的物质质量变化的原因。

[回忆整理]阅读学习目标,回忆所学内容,整理学习笔记。

[巩固练习] 投放巩固练习题。

1.质量守恒定律是指( )的各物质的( )等于反应后生成的各物质的( )。

2.化学反应中,物质质量守恒的原因是( )。

3.某物质在空气中完全燃烧,生成了H2O、CO2,且二者之间的分子个数之比为3 :2。则此物质中必含元素的原子个数的比值为( )。

4.A、B、C三种物质各10g,混合加热后,A全部反应,生成4g D,同时增加8g C。则参加反应的A与B的质量比是( )。

[学生练习]练习,完成以上题目。

教师巡视,了解学生的解答情况。

[讲评]结合学生对问题的回答情况作针对性地点评。

[交流表达]学生间相互交流,表述自己的学习心得。

[课堂总结]通过今天的学习,我们认识到了质量守恒定律的含义及其存在原因和相关应用,这一自然界中最普遍的规律时刻对我们的科学实践发挥着极为重要的指导作用。

[作业]1.用质量守恒定律解释以下现象:

(1)铁在氧气中燃烧后,生成的黑色固体的质量比原来铁丝的质量增加了。

(2)煤燃烧后留下煤灰的质量比原来煤的质量减少了。

2.结合今天所学,写一篇不少于300字的相关质量守恒定律的短文。

教学设计说明

1.本节课的教学利用原子、分子的观点分析化学反应,引出化学变化中除了物质的种类变化以外还有量的变化。利用在对已有知识进行复习巩固的同时,激活学生已有的有效的知识经验,把握现有知识的生长点,自最近发展区展开新课教学。

2.结合化学史上对质量守恒定律认识过程中的曲折历史,激发学生的探究兴趣。引导学生从对三个基本化学实验的探究中初步认知质量守恒定律。利用实验3的个案分析使学生能够把握质量守恒定律的实质,继而完成对该定律的科学认知。

3.教学中只选择了3个较典型的探究实验,其目的是促使学生能够在较短的课堂学习中关注到化学反应中反应物或生成物中的气体成份是导致错误的实验结果出现的根本原因,避免把时间浪费在没有必要的错误结论与正确结论之间的纠缠上。

4.教学中力求实现教学情境的优化设计,引导学生对具体实验现象进行分析、综合、抽象、概括、推理的基础上,完成对质量守恒定律的定律的认知。同时尽量凸显整个过程中的认知价值,以起到使学生在愉悦的情感体验中培养自身的科学习惯,提升个人的科学素养的效果。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件