2010届高考化学二轮复习教案:第9讲 原子结构与元素周期表

文档属性

| 名称 | 2010届高考化学二轮复习教案:第9讲 原子结构与元素周期表 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 98.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2010-03-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

第9讲 原子结构与元素周期表

(建议2课时完成)

[考试目标]

(1)了解原子构成,了解原子序数、核电荷数、质子数、中子数、核外电子数以及它们之间的相互关系。

(2)了解元素、核素和同位素的含义。

(3)了解原子核外电子排布

(4)了解原子核外电子的能级分布,能用电子排布式表示常见元素(1~36号)原子核外电子的排布,了解原子核外电子的运动状态。(选考内容)

(5)了解元素周期表(长式)的结构(周期、族)及其应用。

(6)知道原子核外电子在一定条件下会发生跃迁,了解其简单应用。(选考内容)

[要点精析]

一、原子结构理论发展

经历了五个发展阶段:

①1803年英国化学家道尔顿家建立了原子学说;

②1903年汤姆逊发现了电子建立了“葡萄干布丁”模型;

③1911年英国物理学家卢瑟福根据α粒子散射实验提出原子结构的核式模型;

④1913年丹麦科学家玻尔建立了核外电子分层排布的原子结构模型;

⑤20世纪20年代建立了现代量子力学模型。

二、原子的组成

中子N(0) 核素、同位素

原子核

质子Z(+1) 元素符号

原子结构 最外层电子数:

电子数:

核外电子 内层电子数:

e(-1)

排布规律 :分层排布 周期序数及原子半径

1、原子中存在的两个关系式是:

① 质量关系:质量数A=Z+N

(1个质子质量约为1.673×10-27Kg,1个中子质量约为1.675×10-27Kg,用其分别与12C原子质量的1/12(1.661×10-27Kg)相比而得1个质子和中子相对质量分别为1.007和1.008,1个电子的相对质量约为质子质量的1/1836,所以,原子的质量主要集中在原子核上)

② 电子关系:中性原子的核外电子数=质子数=核电荷数= 原子序数

阳离子的核外电子数=质子数—阳离子所带电荷数

阴离子的核外电子数=质子数 + 阳离子所带电荷数

实例:微粒所含质子数__17___;中子数__35-17=18____;电子数_17+1=18___;质量数__35____。

2、元素、核素、同位素、同素异形体:

元素 同位素 核素 同素异形体

概念 具有相同核电荷数的同一类原子的总称 质子数相同而中子数不同的用一元素的不同原子互称为同位素(化学性质几乎完全相同,只是某些物理性质略有不同) 具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子 由同种元素组成的结构和性质不同的单质互称为同素异形体

例 氧(O)元素氢(H)元素 如160、17O、180是氧元素的三种核素,互为同位素。 如1H(H)、2H(D)、3H(T)就各为一种核素。 O2和O3 红磷和白磷 金刚石和石墨

3、质量数、元素的近似相对原子质量

质量数是忽略电子质量,将核素中所有质子相对质量和中子相对质量取近似整数值之和。

实例:相对原子质量为的核素35Cl的质量数为35。

相对原子质量为的核素37Cl的质量数为37。

元素的近似相对原子质量是该元素各种天然同位素原子的质量数与其原子百分比的乘积之和。 实例:(1) Cl元素的两种核素35Cl、37Cl的相对原子质量分别34.969和36.966,则35Cl和37Cl的关系是___同位素___。其质量数分别是__35___、___37___。

(2) 若35Cl和37Cl在自然界的原子百分组成之比是3∶1,则Cl元素的近似相对原子质量为_35_×3/4 + 37×1/4 =35.5___。

三、原子核外电子的运动状态

1、基态和激发态

处于最低能量的原子叫做基态原子。

当基态原子的电子吸收能量后,电子会跃迁到较高能级,变成激发态原子。

电子从较高能量的激发态跃迁到较低能量的激发态乃至基态时,将释放能量。不同元素的原子发生跃迁时会吸收或释放不同的光,可以用光谱仪摄取各种元素的电子的吸收光谱或发射光谱,总称原子光谱。许多元素是通过原子光谱发现的。在现代化学中,常利用原子光谱上的特征谱线来鉴定元素,称为光谱分析。

[练习]当氢原子中的电子从2p能级,向其他低能量能级跃迁时 ( )

A. 产生的光谱为吸收光谱 B. 产生的光谱为发射光谱

C. 产生的光谱线的条数可能是2 条 D. 电子的势能将升高.

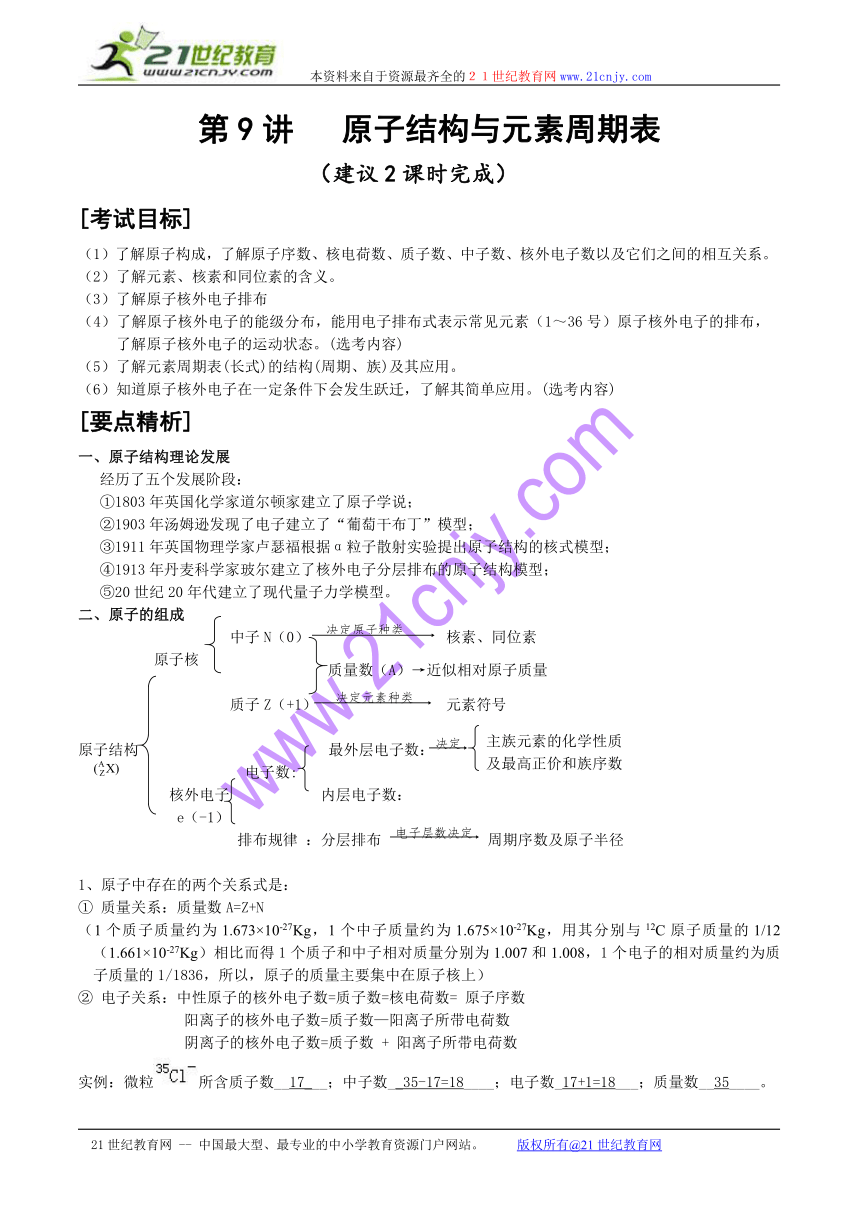

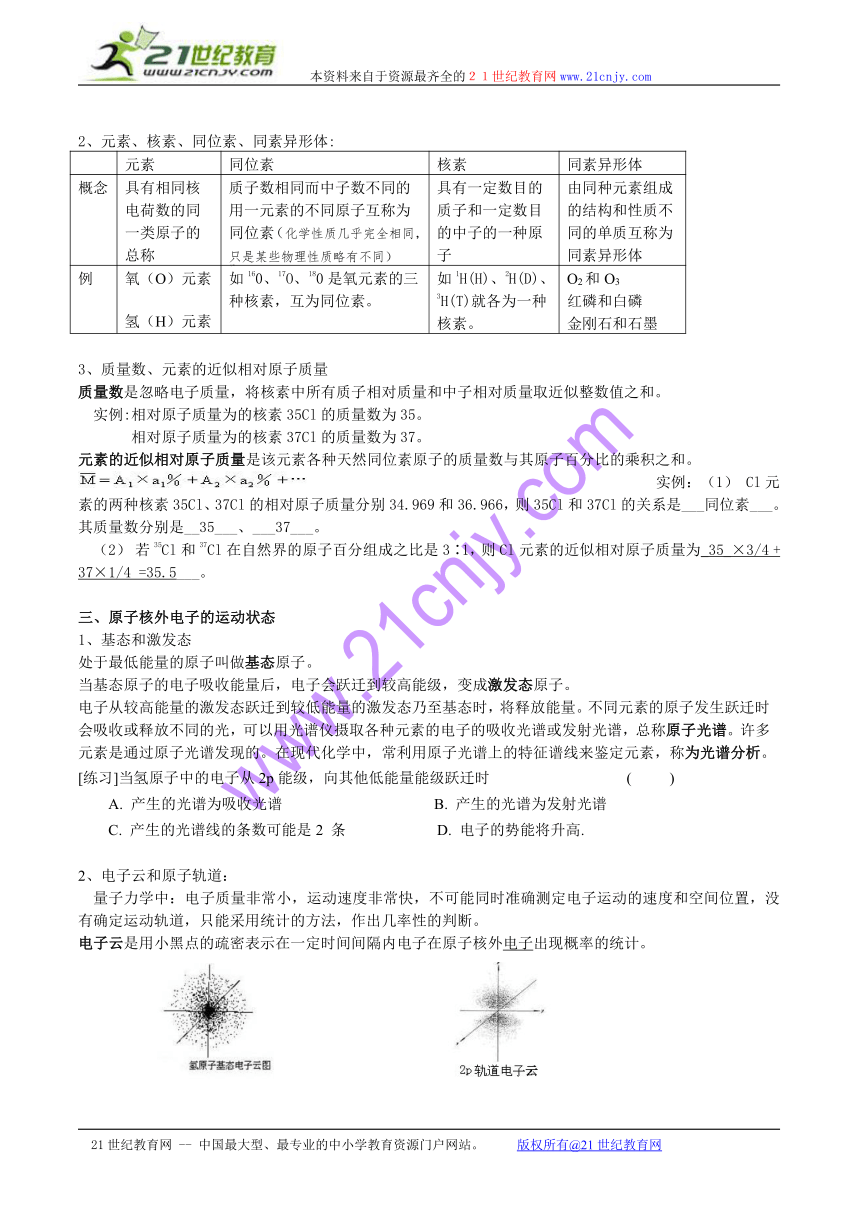

2、电子云和原子轨道:

量子力学中:电子质量非常小,运动速度非常快,不可能同时准确测定电子运动的速度和空间位置,没有确定运动轨道,只能采用统计的方法,作出几率性的判断。

电子云是用小黑点的疏密表示在一定时间间隔内电子在原子核外电子出现概率的统计。

( http: / / image. / i ct=503316480&z=1089477152&tn=baiduimagedetail&word=电子云&in=4" \t "_blank )

其规律是:在离核近的地方小黑点密度大,表示电子在此出现的机会多;离核远的地方小黑点密度小,表示电子出现的机会少。

注意:氢原子电子云示意图中的小黑点只是表示氢原子核外的一个电子曾经在这里出现过,而绝不是无数个电子在核外的运动状态。

常把电子出现的概率约为90%的空间圈出来,人们把这种电子云轮廓图称为原子轨道。原子轨道是用来描写原子核外电子在空间运动状态的图象。

S轨道是球形的;P轨道是纺锤形的有3个轨道,它们互相垂直分别以Px、Py、Pz为符号。

能层序数越大,原子轨道的半径就越大。

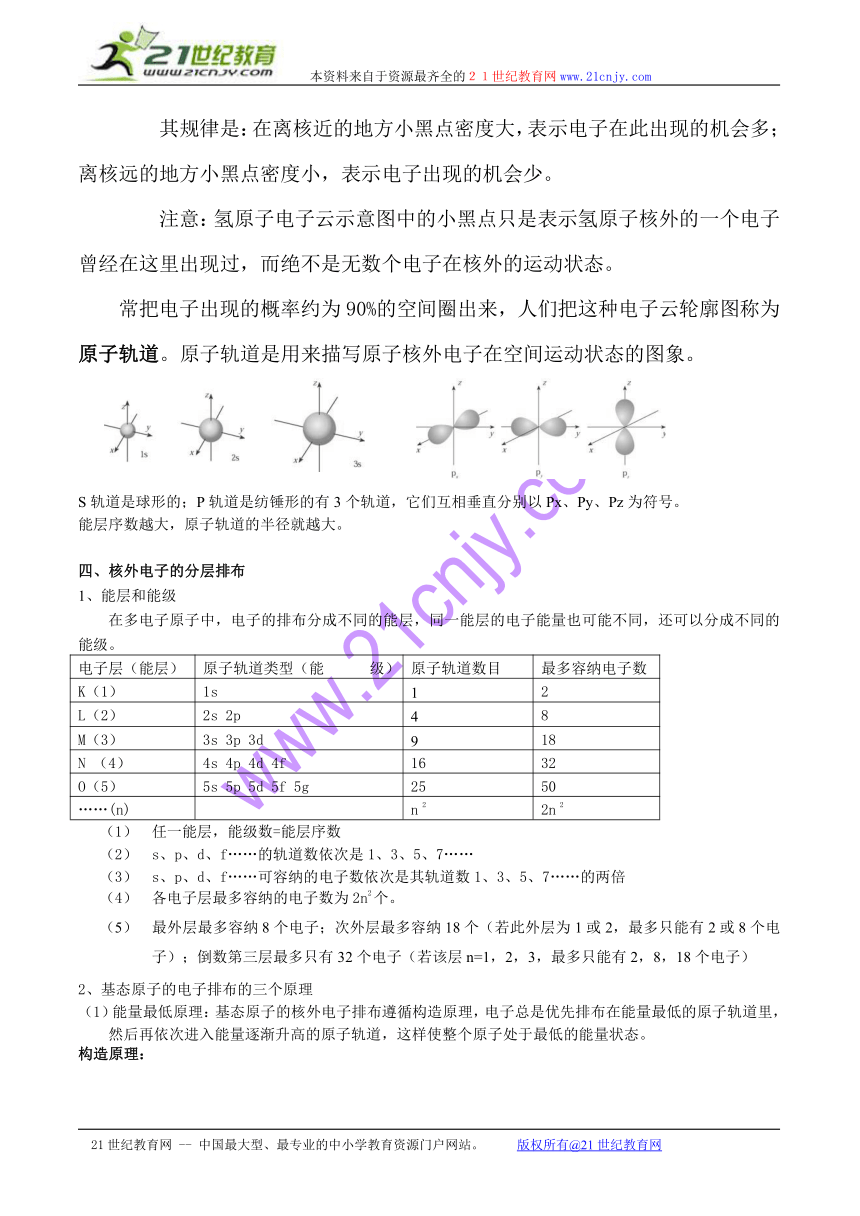

四、核外电子的分层排布

1、能层和能级

在多电子原子中,电子的排布分成不同的能层,同一能层的电子能量也可能不同,还可以分成不同的能级。

电子层(能层) 原子轨道类型(能 级) 原子轨道数目 最多容纳电子数

K(1) 1s 1 2

L(2) 2s 2p 4 8

M(3) 3s 3p 3d 9 18

N (4) 4s 4p 4d 4f 16 32

O(5) 5s 5p 5d 5f 5g 25 50

……(n) n 2 2n 2

(1) 任一能层,能级数=能层序数

(2) s、p、d、f……的轨道数依次是1、3、5、7……

(3) s、p、d、f……可容纳的电子数依次是其轨道数1、3、5、7……的两倍

(4) 各电子层最多容纳的电子数为2n2个。

(5) 最外层最多容纳8个电子;次外层最多容纳18个(若此外层为1或2,最多只能有2或8个电子);倒数第三层最多只有32个电子(若该层n=1,2,3,最多只能有2,8,18个电子)

2、基态原子的电子排布的三个原理

(1)能量最低原理:基态原子的核外电子排布遵循构造原理,电子总是优先排布在能量最低的原子轨道里,然后再依次进入能量逐渐升高的原子轨道,这样使整个原子处于最低的能量状态。

构造原理:

三层以上的电子层中出现能级交错现象,对核外电子排布的影响很大。

规律:①能量顺序按照1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4 5d 6p 7s……

能量由低到高

即按照ns (n-2)f (n-1)d np顺序排列

②能量高低1s<2s<3s …… 2p<3p<4p…… ns实例:17Cl的电子排布是1s22s22p63s23p5;若写为1s12s22p63s23p6则违背了能量最低原理

(2)泡利不相容原理:每个原子轨道上最多只能容纳两个电子,且自旋方向相反。

实例:氮原子的轨道表示式是:1s 2s 2p

不能写成 或

(3)洪特规则:当电子排布在同一能级的不同轨道时,应尽可能分占不同的轨道并且自旋方向相同(或平行)。 1s 2s 2p 1s 2s 2p

实例:氮原子的轨道表示式不能写成: 或者

洪特规则的特例:对于同一个能级当电子排布为全充满、半充满或全空时是比较稳定的。 全充满:p6,d10,f14

相对稳定的状态 半充满:p3,d5,f7

全空:p0,d0,f0

实例:铬 24Cr [Ar]3d54s1 铜 29Cu [Ar]3d104s1

3、核外电子排布的表示方法:

(1)原子(离子)结构示意图

实例:Cl原子 Cl-离子

(2)电子排布式:在能级符号的右上方用数字表示该能级上排布的电子数的式子。

实例:氯:1s22s22p63s23p5 钪:1s22s22p63s23p63d14s2

(注:ns2 表示该原子核外的n能层数 的s能级有两个电子)

为避免电子结构过长,通常把内层已达到稀有气体的电子层写成“原子芯”(原子实),并以稀有气体符号加方括号表示。

实例: 氯: [Ne]3s23p5 钪: [Ar] 3d14s2

价电子排布式:只标出基态原子的外围电子排布。 实例:氯:3s23p5

[注意区别]电子式和电子排布式

实例:11Na 的电子式为 Na· 电子排布式为1s22s22p63s1

(3) 轨道表示法,它用一个圆圈或一个小方格表示一个原子轨道,在它们的下面或上面注明该轨道的能级,用向上或向下的箭头表示电子的自旋状态。轨道表示式:用方框表示原子轨道,框内的箭头表示电子的式子。

1s 2s 2p

实例:6C,排布为 ↑↓ ↑↓ Mg:

五、原子结构与元素周期表

1、 鲍林近似能级图与周期表的关系: 能级组 周期 元素个数

近似能级图:按原子轨道能量高低顺序排列的图。 能级组:能量相近的能级划为一组

能级组内各轨道能量相近,不同能级组之间能量差别较大。能级组的划分是造成元素周期表中元素划分为周期的本质原因。

①、按原子序数递增的顺序从左到右排列;

排列原则 ②、将电子层数相同的元素排成一个横行;

③、把最外层电子数相同的元素(个别除外)排成一个纵行。

①、短周期(一、二、三周期)

2、元素周期

表的结构 周期(7个横行) ②、长周期(四、五、六周期)

③、不完全周期(第七周期)

周期表结构 ①、主族(ⅠA~ⅦA共7个)

族(18个纵行) ②、副族(ⅠB~ⅦB共7个)

③、Ⅷ族(8、9、10纵行)

④、零族(稀有气体)

3、元素周期表分区

几个量的关系:

(1)原子序数=核电荷数=质子数 =核外电子数

(2)周期序数=核外电子层数=能级组数,每周期元素数目=该能级组容纳电子总数。

(3)族的序数=特征电子数之和

a.主族序数=最外层电子数=元素的最高正价数(F无正价,O一般也无正价)

b. ⅢB到ⅦB和Ⅷ族的第一列:最高能级组中的电子总数=族数 如:钪[Ar] 3d14s2

ⅠB和ⅡB:最外层电子数=族数 如: 铜 29Cu [Ar]3d104s1 铁[Ar]3d64s2

(4) 非金属元素|最高正价数|+|负价数|=8

实例:已知某元素在周期表中位于第五周期、ⅥA族位置上。试写出该元素的基态原子的电子排布式、元素的名称、符导和原子序数。

解:元素位于第五周期,故电子的最高能级组是第五能级组;元素是ⅥA族的,故最外层电子数应为6,故有5s25p4;ⅥA族属于p区,其4d一定是全充满的。电子结构式为[Kr]4d105s25p4,元素名称是碲,符导Te,核外共有52个电子,原子序数是52。

3、周期表中部分规律总结

(1)最外层电子数大于或等于3而又小于8的元素一定是主族元素;

最外层电子数为1或2的元素可能是主族、副族或0族(He)元素;

最外层电子数为8的元素是稀有气体元素(He例外)。

(2)同周期第ⅡA与ⅢA族元素的原子序数:

①第1~3周期(短周期)元素原子序数相差1;

②第4、5周期相差11;

③第6、7周期相差25。

(3)同主族相邻元素的原子序数:①第ⅠA、ⅡA族,上一周期元素的原子序数+该周期元素的数目=下一同期元素的原子序数;②第ⅣA~ⅦA族,上一周期元素的原子序数+下一周期元素的数目=下一周期元素的原子序数。

(4)由序数确定位置的方法:2He ,10Ne,18Ar ,36Kr, 54Xe,86Rn

纵列数=原子序数—比其小而相近的稀有气体元素的原子序数。

(5)除第Ⅷ族元素以外,原子序数为奇(或偶)数的元素,元素所在族的序数及主要化合价也为奇(或偶)数。

(6)若主族元素族序数为m周期数为n,则

当m/n<1时,为金属元素,m/n值越小,元素的金属性越强;

当m/n=1时,为两性元素(氢除外);

当m/n>1时,为非金属元素,m/n值越大,元素的非金属性越强

(7)周期表中特殊位置的元素

①族序数等于周期数的元素:H、Be、Al;

②族序数等于周期数2倍的元素:C、S;3倍的元素:O;

③周期数是族序数2倍的元素:Li; 3倍的元素:Na

④最高正价与最低负价代数和为零的短周期元素:C、Si;3倍的短周期元素:S;

⑤除H外,原子半径最小的元素:F;短周期中其离子半径最大的元素:S;

⑥最高正化合价不等于族序数的元素:O、F。

决定

决定原子种类

质量数(A)→近似相对原子质量

主族元素的化学性质

及最高正价和族序数

决定元素种类

电子层数决定

1s 2s 2p 1s 2s 2p

↓↑

↑

↑

↑

↓↑

↑

↑

↓↑

↑

↑

↑

↓↑

↑↑

↑

↑

↓

↓↑

↓↑

↑

↓↑

↓↑

↓↑

↓↑

↑

7 7 32

6 6 32

5 5 18

4 4 18

3 3 8

2 2 8

1 1 2

七主七副零和八

三长三短一不全

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

第9讲 原子结构与元素周期表

(建议2课时完成)

[考试目标]

(1)了解原子构成,了解原子序数、核电荷数、质子数、中子数、核外电子数以及它们之间的相互关系。

(2)了解元素、核素和同位素的含义。

(3)了解原子核外电子排布

(4)了解原子核外电子的能级分布,能用电子排布式表示常见元素(1~36号)原子核外电子的排布,了解原子核外电子的运动状态。(选考内容)

(5)了解元素周期表(长式)的结构(周期、族)及其应用。

(6)知道原子核外电子在一定条件下会发生跃迁,了解其简单应用。(选考内容)

[要点精析]

一、原子结构理论发展

经历了五个发展阶段:

①1803年英国化学家道尔顿家建立了原子学说;

②1903年汤姆逊发现了电子建立了“葡萄干布丁”模型;

③1911年英国物理学家卢瑟福根据α粒子散射实验提出原子结构的核式模型;

④1913年丹麦科学家玻尔建立了核外电子分层排布的原子结构模型;

⑤20世纪20年代建立了现代量子力学模型。

二、原子的组成

中子N(0) 核素、同位素

原子核

质子Z(+1) 元素符号

原子结构 最外层电子数:

电子数:

核外电子 内层电子数:

e(-1)

排布规律 :分层排布 周期序数及原子半径

1、原子中存在的两个关系式是:

① 质量关系:质量数A=Z+N

(1个质子质量约为1.673×10-27Kg,1个中子质量约为1.675×10-27Kg,用其分别与12C原子质量的1/12(1.661×10-27Kg)相比而得1个质子和中子相对质量分别为1.007和1.008,1个电子的相对质量约为质子质量的1/1836,所以,原子的质量主要集中在原子核上)

② 电子关系:中性原子的核外电子数=质子数=核电荷数= 原子序数

阳离子的核外电子数=质子数—阳离子所带电荷数

阴离子的核外电子数=质子数 + 阳离子所带电荷数

实例:微粒所含质子数__17___;中子数__35-17=18____;电子数_17+1=18___;质量数__35____。

2、元素、核素、同位素、同素异形体:

元素 同位素 核素 同素异形体

概念 具有相同核电荷数的同一类原子的总称 质子数相同而中子数不同的用一元素的不同原子互称为同位素(化学性质几乎完全相同,只是某些物理性质略有不同) 具有一定数目的质子和一定数目的中子的一种原子 由同种元素组成的结构和性质不同的单质互称为同素异形体

例 氧(O)元素氢(H)元素 如160、17O、180是氧元素的三种核素,互为同位素。 如1H(H)、2H(D)、3H(T)就各为一种核素。 O2和O3 红磷和白磷 金刚石和石墨

3、质量数、元素的近似相对原子质量

质量数是忽略电子质量,将核素中所有质子相对质量和中子相对质量取近似整数值之和。

实例:相对原子质量为的核素35Cl的质量数为35。

相对原子质量为的核素37Cl的质量数为37。

元素的近似相对原子质量是该元素各种天然同位素原子的质量数与其原子百分比的乘积之和。 实例:(1) Cl元素的两种核素35Cl、37Cl的相对原子质量分别34.969和36.966,则35Cl和37Cl的关系是___同位素___。其质量数分别是__35___、___37___。

(2) 若35Cl和37Cl在自然界的原子百分组成之比是3∶1,则Cl元素的近似相对原子质量为_35_×3/4 + 37×1/4 =35.5___。

三、原子核外电子的运动状态

1、基态和激发态

处于最低能量的原子叫做基态原子。

当基态原子的电子吸收能量后,电子会跃迁到较高能级,变成激发态原子。

电子从较高能量的激发态跃迁到较低能量的激发态乃至基态时,将释放能量。不同元素的原子发生跃迁时会吸收或释放不同的光,可以用光谱仪摄取各种元素的电子的吸收光谱或发射光谱,总称原子光谱。许多元素是通过原子光谱发现的。在现代化学中,常利用原子光谱上的特征谱线来鉴定元素,称为光谱分析。

[练习]当氢原子中的电子从2p能级,向其他低能量能级跃迁时 ( )

A. 产生的光谱为吸收光谱 B. 产生的光谱为发射光谱

C. 产生的光谱线的条数可能是2 条 D. 电子的势能将升高.

2、电子云和原子轨道:

量子力学中:电子质量非常小,运动速度非常快,不可能同时准确测定电子运动的速度和空间位置,没有确定运动轨道,只能采用统计的方法,作出几率性的判断。

电子云是用小黑点的疏密表示在一定时间间隔内电子在原子核外电子出现概率的统计。

( http: / / image. / i ct=503316480&z=1089477152&tn=baiduimagedetail&word=电子云&in=4" \t "_blank )

其规律是:在离核近的地方小黑点密度大,表示电子在此出现的机会多;离核远的地方小黑点密度小,表示电子出现的机会少。

注意:氢原子电子云示意图中的小黑点只是表示氢原子核外的一个电子曾经在这里出现过,而绝不是无数个电子在核外的运动状态。

常把电子出现的概率约为90%的空间圈出来,人们把这种电子云轮廓图称为原子轨道。原子轨道是用来描写原子核外电子在空间运动状态的图象。

S轨道是球形的;P轨道是纺锤形的有3个轨道,它们互相垂直分别以Px、Py、Pz为符号。

能层序数越大,原子轨道的半径就越大。

四、核外电子的分层排布

1、能层和能级

在多电子原子中,电子的排布分成不同的能层,同一能层的电子能量也可能不同,还可以分成不同的能级。

电子层(能层) 原子轨道类型(能 级) 原子轨道数目 最多容纳电子数

K(1) 1s 1 2

L(2) 2s 2p 4 8

M(3) 3s 3p 3d 9 18

N (4) 4s 4p 4d 4f 16 32

O(5) 5s 5p 5d 5f 5g 25 50

……(n) n 2 2n 2

(1) 任一能层,能级数=能层序数

(2) s、p、d、f……的轨道数依次是1、3、5、7……

(3) s、p、d、f……可容纳的电子数依次是其轨道数1、3、5、7……的两倍

(4) 各电子层最多容纳的电子数为2n2个。

(5) 最外层最多容纳8个电子;次外层最多容纳18个(若此外层为1或2,最多只能有2或8个电子);倒数第三层最多只有32个电子(若该层n=1,2,3,最多只能有2,8,18个电子)

2、基态原子的电子排布的三个原理

(1)能量最低原理:基态原子的核外电子排布遵循构造原理,电子总是优先排布在能量最低的原子轨道里,然后再依次进入能量逐渐升高的原子轨道,这样使整个原子处于最低的能量状态。

构造原理:

三层以上的电子层中出现能级交错现象,对核外电子排布的影响很大。

规律:①能量顺序按照1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4 5d 6p 7s……

能量由低到高

即按照ns (n-2)f (n-1)d np顺序排列

②能量高低1s<2s<3s …… 2p<3p<4p…… ns

(2)泡利不相容原理:每个原子轨道上最多只能容纳两个电子,且自旋方向相反。

实例:氮原子的轨道表示式是:1s 2s 2p

不能写成 或

(3)洪特规则:当电子排布在同一能级的不同轨道时,应尽可能分占不同的轨道并且自旋方向相同(或平行)。 1s 2s 2p 1s 2s 2p

实例:氮原子的轨道表示式不能写成: 或者

洪特规则的特例:对于同一个能级当电子排布为全充满、半充满或全空时是比较稳定的。 全充满:p6,d10,f14

相对稳定的状态 半充满:p3,d5,f7

全空:p0,d0,f0

实例:铬 24Cr [Ar]3d54s1 铜 29Cu [Ar]3d104s1

3、核外电子排布的表示方法:

(1)原子(离子)结构示意图

实例:Cl原子 Cl-离子

(2)电子排布式:在能级符号的右上方用数字表示该能级上排布的电子数的式子。

实例:氯:1s22s22p63s23p5 钪:1s22s22p63s23p63d14s2

(注:ns2 表示该原子核外的n能层数 的s能级有两个电子)

为避免电子结构过长,通常把内层已达到稀有气体的电子层写成“原子芯”(原子实),并以稀有气体符号加方括号表示。

实例: 氯: [Ne]3s23p5 钪: [Ar] 3d14s2

价电子排布式:只标出基态原子的外围电子排布。 实例:氯:3s23p5

[注意区别]电子式和电子排布式

实例:11Na 的电子式为 Na· 电子排布式为1s22s22p63s1

(3) 轨道表示法,它用一个圆圈或一个小方格表示一个原子轨道,在它们的下面或上面注明该轨道的能级,用向上或向下的箭头表示电子的自旋状态。轨道表示式:用方框表示原子轨道,框内的箭头表示电子的式子。

1s 2s 2p

实例:6C,排布为 ↑↓ ↑↓ Mg:

五、原子结构与元素周期表

1、 鲍林近似能级图与周期表的关系: 能级组 周期 元素个数

近似能级图:按原子轨道能量高低顺序排列的图。 能级组:能量相近的能级划为一组

能级组内各轨道能量相近,不同能级组之间能量差别较大。能级组的划分是造成元素周期表中元素划分为周期的本质原因。

①、按原子序数递增的顺序从左到右排列;

排列原则 ②、将电子层数相同的元素排成一个横行;

③、把最外层电子数相同的元素(个别除外)排成一个纵行。

①、短周期(一、二、三周期)

2、元素周期

表的结构 周期(7个横行) ②、长周期(四、五、六周期)

③、不完全周期(第七周期)

周期表结构 ①、主族(ⅠA~ⅦA共7个)

族(18个纵行) ②、副族(ⅠB~ⅦB共7个)

③、Ⅷ族(8、9、10纵行)

④、零族(稀有气体)

3、元素周期表分区

几个量的关系:

(1)原子序数=核电荷数=质子数 =核外电子数

(2)周期序数=核外电子层数=能级组数,每周期元素数目=该能级组容纳电子总数。

(3)族的序数=特征电子数之和

a.主族序数=最外层电子数=元素的最高正价数(F无正价,O一般也无正价)

b. ⅢB到ⅦB和Ⅷ族的第一列:最高能级组中的电子总数=族数 如:钪[Ar] 3d14s2

ⅠB和ⅡB:最外层电子数=族数 如: 铜 29Cu [Ar]3d104s1 铁[Ar]3d64s2

(4) 非金属元素|最高正价数|+|负价数|=8

实例:已知某元素在周期表中位于第五周期、ⅥA族位置上。试写出该元素的基态原子的电子排布式、元素的名称、符导和原子序数。

解:元素位于第五周期,故电子的最高能级组是第五能级组;元素是ⅥA族的,故最外层电子数应为6,故有5s25p4;ⅥA族属于p区,其4d一定是全充满的。电子结构式为[Kr]4d105s25p4,元素名称是碲,符导Te,核外共有52个电子,原子序数是52。

3、周期表中部分规律总结

(1)最外层电子数大于或等于3而又小于8的元素一定是主族元素;

最外层电子数为1或2的元素可能是主族、副族或0族(He)元素;

最外层电子数为8的元素是稀有气体元素(He例外)。

(2)同周期第ⅡA与ⅢA族元素的原子序数:

①第1~3周期(短周期)元素原子序数相差1;

②第4、5周期相差11;

③第6、7周期相差25。

(3)同主族相邻元素的原子序数:①第ⅠA、ⅡA族,上一周期元素的原子序数+该周期元素的数目=下一同期元素的原子序数;②第ⅣA~ⅦA族,上一周期元素的原子序数+下一周期元素的数目=下一周期元素的原子序数。

(4)由序数确定位置的方法:2He ,10Ne,18Ar ,36Kr, 54Xe,86Rn

纵列数=原子序数—比其小而相近的稀有气体元素的原子序数。

(5)除第Ⅷ族元素以外,原子序数为奇(或偶)数的元素,元素所在族的序数及主要化合价也为奇(或偶)数。

(6)若主族元素族序数为m周期数为n,则

当m/n<1时,为金属元素,m/n值越小,元素的金属性越强;

当m/n=1时,为两性元素(氢除外);

当m/n>1时,为非金属元素,m/n值越大,元素的非金属性越强

(7)周期表中特殊位置的元素

①族序数等于周期数的元素:H、Be、Al;

②族序数等于周期数2倍的元素:C、S;3倍的元素:O;

③周期数是族序数2倍的元素:Li; 3倍的元素:Na

④最高正价与最低负价代数和为零的短周期元素:C、Si;3倍的短周期元素:S;

⑤除H外,原子半径最小的元素:F;短周期中其离子半径最大的元素:S;

⑥最高正化合价不等于族序数的元素:O、F。

决定

决定原子种类

质量数(A)→近似相对原子质量

主族元素的化学性质

及最高正价和族序数

决定元素种类

电子层数决定

1s 2s 2p 1s 2s 2p

↓↑

↑

↑

↑

↓↑

↑

↑

↓↑

↑

↑

↑

↓↑

↑↑

↑

↑

↓

↓↑

↓↑

↑

↓↑

↓↑

↓↑

↓↑

↑

7 7 32

6 6 32

5 5 18

4 4 18

3 3 8

2 2 8

1 1 2

七主七副零和八

三长三短一不全

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录