2011届高三化学一轮复习精品练习 第四节 用途广泛的金属材料及金属的活动顺序 (含答案)

文档属性

| 名称 | 2011届高三化学一轮复习精品练习 第四节 用途广泛的金属材料及金属的活动顺序 (含答案) |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 44.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2010-08-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

本资料来自于资源最齐全的21世纪教育网www.21cnjy.com

2011届高三化学一轮复习精品练习

第四节 用途广泛的金属材料及金属的活动顺序

一、选择题(包括8小题。1~6小题只有一个选项符合题意,7~8小题有两个选项符合题意。)

1.(2009年启东模拟)下列说法中不正确的是( )

A.人类历史上使用最早的合金是青铜

B.司母戊鼎是我国目前已发现的最重的青铜器

C.目前世界上使用量最大的合金是铝合金

D.目前世界上用途最广的合金是钢

2.人类历史上大量生产和使用铝、钛、铁、铜四种金属单质的时间顺序是( )

A.铜、铁、铝、钛

B.铁、铝、铜、钛

C.铜、铁、钛、铝

D.铁、铜、铝、钛

3.金属材料在日常生活以及生产中有着广泛的运用。下列关于金属的一些说法不正确的是( )

A.合金的性质与其成分金属的性质不完全相同

B.工业上金属Mg、Al都是用电解熔融的氯化物制得的

C.金属冶炼的本质是金属阳离子得到电子变成金属原子

D.越活泼的金属越难冶炼

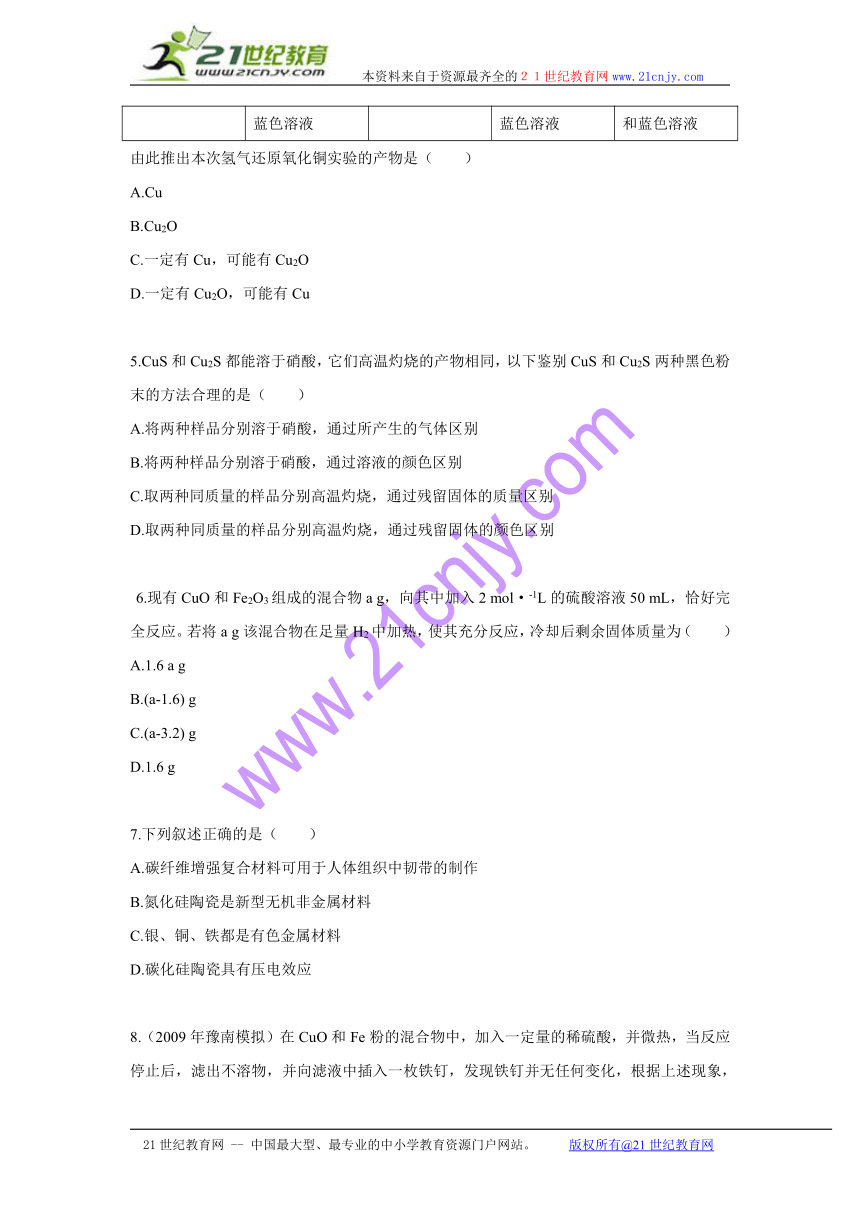

4.已知酸性条件下有如下反应:2Cu+=Cu2++Cu。由于反应温度不同,用氢气还原氧化铜时,可能产生Cu或Cu2O,两者都是红色固体。一同学对某次用氢气还原氧化铜实验所得的红色固体产物作了验证,实验操作和实验现象记录如下:

加入试剂 稀硫酸 浓硫酸、加热 稀硝酸 浓硝酸

实验现象 红色固体和蓝色溶液 无色气体 无色气体和蓝色溶液 红棕色气体和蓝色溶液

由此推出本次氢气还原氧化铜实验的产物是( )

A.Cu

B.Cu2O

C.一定有Cu,可能有Cu2O

D.一定有Cu2O,可能有Cu

5.CuS和Cu2S都能溶于硝酸,它们高温灼烧的产物相同,以下鉴别CuS和Cu2S两种黑色粉末的方法合理的是( )

A.将两种样品分别溶于硝酸,通过所产生的气体区别

B.将两种样品分别溶于硝酸,通过溶液的颜色区别

C.取两种同质量的样品分别高温灼烧,通过残留固体的质量区别

D.取两种同质量的样品分别高温灼烧,通过残留固体的颜色区别

6.现有CuO和Fe2O3组成的混合物a g,向其中加入2 mol·-1L的硫酸溶液50 mL,恰好完全反应。若将a g该混合物在足量H2中加热,使其充分反应,冷却后剩余固体质量为( )

A.1.6 a g

B.(a-1.6) g

C.(a-3.2) g

D.1.6 g

7.下列叙述正确的是( )

A.碳纤维增强复合材料可用于人体组织中韧带的制作

B.氮化硅陶瓷是新型无机非金属材料

C.银、铜、铁都是有色金属材料

D.碳化硅陶瓷具有压电效应

8.(2009年豫南模拟)在CuO和Fe粉的混合物中,加入一定量的稀硫酸,并微热,当反应停止后,滤出不溶物,并向滤液中插入一枚铁钉,发现铁钉并无任何变化,根据上述现象,确定下面结论正确的是( )

A.不溶物一定是Cu

B.不溶物一定含铜,但不一定含铁

C.不溶物一定是Fe

D.溶液中一定含有Fe2+,一定不含Cu2+

二、非选择题

9.(2009年广东卷)已知某混合金属粉末中,除铝外还含有铁、铜中的一种或两种,所含金属的量都在5%以上。请设计合理实验,探究该混合金属粉末中铁、铜元素的存在。仅限选择的仪器和试剂:烧杯、试管、玻璃棒、量筒、容量瓶、滴管、药匙;1 mol·-1L硫酸、2 mol·-1L硝酸、2 mol·-1L NaOH溶液、20% KSCN溶液。

完成以下实验探究过程:

(1)提出假设

假设1 该混合金属粉末中除铝外还含有____________元素;

假设2 该混合金属粉末中除铝外还含有____________元素;

假设3 该混合金属粉末中除铝外还含有Fe、Cu元素。

(2)设计实验方案

基于假设3,设计出实验方案。

(3)实验过程

根据(2)的实验方案,叙述实验操作、预期现象和结论。

编号 实验操作 预期现象与结论

①

②

③

④

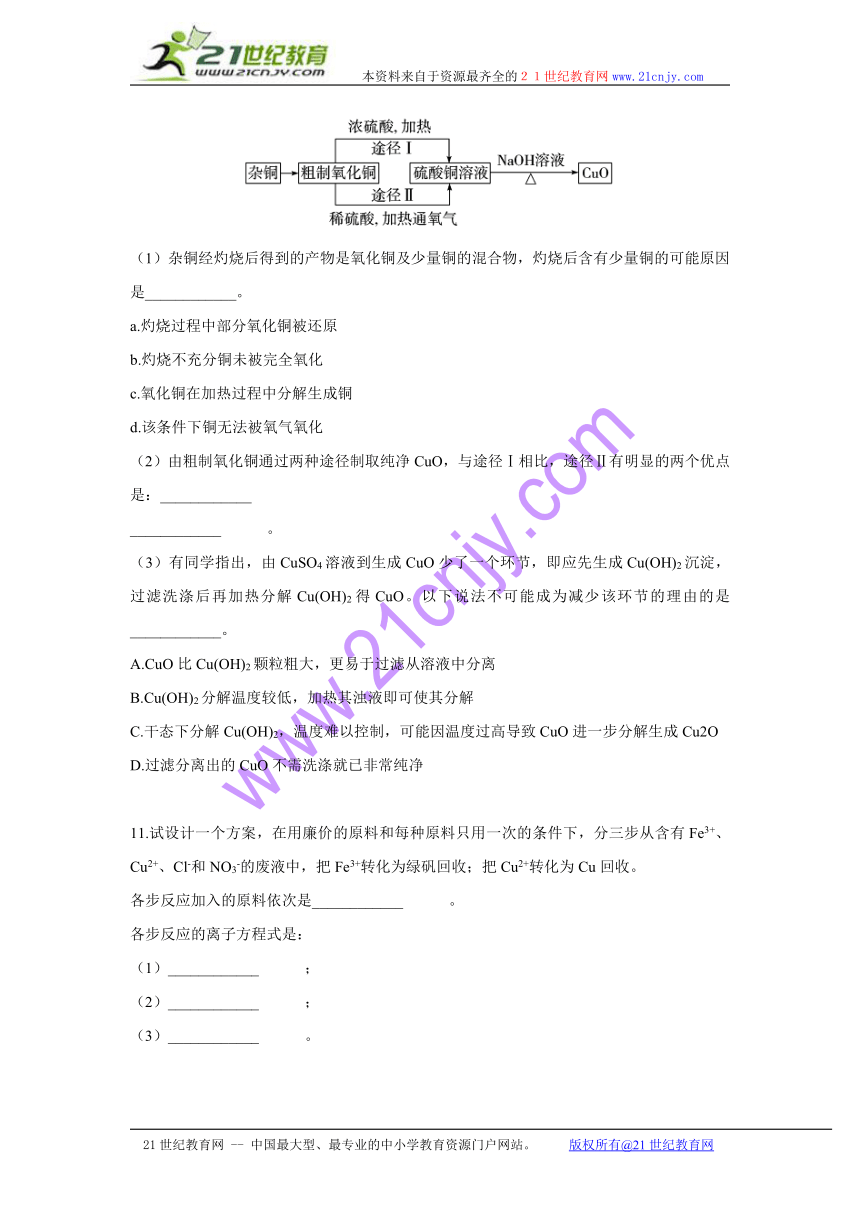

10.某课外研究小组,用含有较多杂质的铜粉,通过不同的化学反应精制CuO,其设计的实验过程为:

(1)杂铜经灼烧后得到的产物是氧化铜及少量铜的混合物,灼烧后含有少量铜的可能原因是____________。

a.灼烧过程中部分氧化铜被还原

b.灼烧不充分铜未被完全氧化

c.氧化铜在加热过程中分解生成铜

d.该条件下铜无法被氧气氧化

(2)由粗制氧化铜通过两种途径制取纯净CuO,与途径Ⅰ相比,途径Ⅱ有明显的两个优点是:____________

____________ 。

(3)有同学指出,由CuSO4溶液到生成CuO少了一个环节,即应先生成Cu(OH)2沉淀,过滤洗涤后再加热分解Cu(OH)2得CuO。以下说法不可能成为减少该环节的理由的是____________。

A.CuO比Cu(OH)2颗粒粗大,更易于过滤从溶液中分离

B.Cu(OH)2分解温度较低,加热其浊液即可使其分解

C.干态下分解Cu(OH)2,温度难以控制,可能因温度过高导致CuO进一步分解生成Cu2O

D.过滤分离出的CuO不需洗涤就已非常纯净

11.试设计一个方案,在用廉价的原料和每种原料只用一次的条件下,分三步从含有Fe3+、Cu2+、Cl-和NO3-的废液中,把Fe3+转化为绿矾回收;把Cu2+转化为Cu回收。

各步反应加入的原料依次是____________ 。

各步反应的离子方程式是:

(1)____________ ;

(2)____________ ;

(3)____________ 。

12.(2009年衡水模拟)为了探究铜与浓硫酸的反应,某研究性学习小组做了如下实验:

①在放有铜片的圆底烧瓶中加入10 mL浓硫酸,加热煮沸10 min(如上图所示)后,所得固体分离除去未反应的铜片,再经水洗仍有大量黑色不溶物。

②取少量不溶物,向其中加入几滴浓硝酸,产生大量红棕色气体。

③取少量不溶物,向其中加5 mL酒精,充分振荡后,静置、过滤,把滤液移入盛有水的小试管中,振荡,出现浑浊。

④取少量不溶物,向其中加入3 mL氨水,振荡,溶液呈无色,在空气中静置,溶液变为深蓝色。

⑤取少量不溶物,向其中加入浓盐酸并加热,沉淀几乎全部溶解。

为了解释上述现象,学习小组通过查阅资料了解到:

a.铜与浓硫酸反应的不溶性副产物可能有:CuS、Cu2S、Cu2O、S等物质;b.CuS和Cu2S都能溶于热的浓盐酸;c.Cu2O能溶于氨水生成无色的[Cu(NH3)2]+,[Cu(NH3)2]+在氨水中被空气中的氧气氧化成深蓝色的[Cu(NH3)4]2+。

回答下列问题:

(1)第②步操作要注意的问题是____________ ;对比①②两步操作中的现象,你能得到的结论是____________ 。

(2)第③步操作中出现的沉淀是____________ ,请解释出现这一现象的原因____________ 。

(3)写出④步涉及的离子方程式____________ 。

(4)综合分析铜与浓硫酸的反应,生成的不溶物是____________。

参考答案:

1.解析:A、B两项均符合史实,目前世界上使用量最大的合金是钢而不是铝合金,故C项不正确。

答案:C

2.解析:活泼性越强的金属在自然界中易以化合态存在,且因金属离子得电子能力较弱,生产和使用的时间往往就偏晚。Cu、Hg、Ag、Au、Sn、Pb等金属都是最早使用的几种金属,它们有的只以化合态存在,有的熔点很低易冶炼。在春秋晚期我们就会炼铁,战国晚期就会炼钢。铝在自然界中只以化合态存在,且工业上是通过电解氧化铝获得的,只在近代发明电以后才实现的。钛合金尽管有耐腐蚀、熔点高等优良的性能,但最大的缺点是提炼比较困难,因为钛在高温下可以与氧、碳、氮及其他许多元素化合,故钛使用时间最晚。

答案:A

3.解析:合金的性质与其成分金属有较大差异,尤其表现在物理性质上,故A项正确;AlCl3为共价化合物,其熔融状态不导电,不能通过电解AlCl3制铝,故B项不正确;在金属矿石中,金属均以阳离子形式存在,冶炼的过程,即为金属被还原的过程,故C项正确;金属越活泼越不容易使其还原为单质,故D项正确。

答案:B

4.解析:此题是通过实验现象推测反应的本质。H2还原CuO生成红色固体,可能是Cu和Cu2O中的一种或两种,加入稀H2SO4溶液变蓝和得到红色固体,证明原固体中含Cu2O,而Cu不能证明其有无。

答案:D

5.解析:由于二者溶于硝酸和加热灼烧的产物是相同的,故无法通过这些变化定性区别,但产物的量是不同的。

答案:C

6.解析:n(H2SO42-)=2 mol·L-1×0.05 L=0.1 mol CuO与Fe2O3与0.1 mol H2SO4恰好完全反应生成CuSO4和Fe2(SO4)3,反应前后铜元素和铁元素的化合价没有发生变化,即金属氧化物中氧元素的物质的量与SO4的物质的量相等。 则a g该混合物用足量H2还原后得到Cu、Fe的质量为a g-0.1 mol×16 g·mol-1=(a-1.6) g。

答案:B

7.解析:B项中氮化硅陶瓷是新型无机非金属材料,故该项正确;铁为黑色金属,故C项错误;压电陶瓷以BaTiO3和PbTiO3为主要成分,故D项错误。

答案:AB

8.解析:由题意知滤液中一定没有Cu2+和H+,所以不溶物中一定有Cu,可能有Fe,溶液中一定有Fe2+,一定无Cu2+。

答案:BD

9.解析:在生产和科学研究中,常常需要对一些物质的成分进行检验,本题在设计实验时,要充分考虑到Al、Fe、Cu三种金属在性质上的差异,从而达到探究实验的目的。

①2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,而Fe、Cu与碱液不反应;

②Fe+H2SO42-=FeSO42-+H2↑,而Cu与稀硫酸不反应;

③加入稀硝酸后,溶液中的Fe2+会被硝酸氧化为Fe3+,Fe3+可用SCN-进行检验;

④3Cu+8H++2NO-3=3Cu2++2NO↑+4H2O,

Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓(蓝色)

通过分析上述反应过程的现象,完成对样品成分的确定。

答案:(1)Cu Fe(答案的顺序可交换)

(3)

编号 实验操作 预期现象与结论

① 用药匙取少许样品,加入试管A中,再用滴管取过量NaOH溶液并滴加到试管A中,充分反应后,静置,弃去上层清液,剩余固体备用 样品部分溶解,并有气体放出则含有Al

② 往试管A的剩余固体中加过量稀硫酸,充分反应后,静置;取上层清液于试管B中,剩余固体备用 固体部分溶解,并有气体放出,溶液呈浅绿色,可能含铁

③ 往试管B中加入少许稀硝酸,再滴加KSCN溶液 溶液先变成黄色,加KSCN后显血红色,结合②可知,一定含铁

④ 往②剩余固体中加入稀硝酸,再滴加NaOH溶液 固体溶解,有无色刺激性气体产生并很快变成红棕色,溶液显蓝色,加NaOH溶液后有蓝色沉淀产生,一定含铜

10.解析:(1)灼烧后含有少量铜,其原因可能是灼烧不充分,铜未被完全氧化,也可能是灼烧过程中部分氧化铜被还原。

(2)根据途径Ⅰ的反应方程式Cu+2H2SO4(浓) CuSO4+SO2↑+2H2O和途径Ⅱ的反应方程式2Cu+O2+2H2SO42CuSO4+2H2O,可以看出途径Ⅱ的优点是:①产生等量的CuSO4,比途径Ⅰ消耗硫酸小;②途径Ⅱ不产生污染大气的气体(SO2)。

(3)显然过滤得到的不溶物不经洗涤是不会纯净的,故D项一定不会成为本问题理由的。

答案:(1)a、b

(2)耗酸少;无污染性气体(SO2)产生

(3)D

11.解析:这是一个将化学基础知识运用到实际生产中的问题,设计实施方案应用廉价的原料,简单易行。依据题意应分三步实施。把Fe3+转化为绿矾回收,Cu2+→Cu,完成此步可选用铁原料:2Fe3++Fe=3Fe2+、Fe+Cu2+=Cu+Fe2+。加铁前必须将Fe3+、Cu2+与Cl-、NO-3分离,可加碱使Fe3+→Fe(OH)3↓,Cu2+→Cu(OH)2↓,廉价的碱为Ca(OH)2,过滤后Fe(OH)3、Cu(OH)2只需转为盐溶液才能进行下一步反应,此方案实施只能用稀硫酸: Fe(OH)3+3H2SO4=Fe2(SO42-)3+6H2O,Cu(OH)2+H2SO4=CuSO4+2H2O。

答案:Ca(OH)2溶液、稀H2SO4、铁

(1)Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓ Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓

(2)Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O

(3)2Fe3++Fe=3Fe2+Fe+Cu2+=Fe2++Cu

12.解析:(1)大量红棕色污染性气体需要妥善处理。

(2)硫在酒精中微溶,在酒精与H2O的混合溶液中溶解度更小,所以把硫的酒精饱和溶液加入水中会出现浑浊。

(3)④说明不溶物中有Cu2O。

(4)综上分析,黑色不溶物的成分为:Cu2O、S和CuS、Cu2S中的一种或两种

答案:(1)必须在密闭系统中(或在通风橱中)进行,防止污染空气(或防止中毒)黑色沉淀中有还原性物质,浓硝酸的氧化性强于浓硫酸

(2)硫(或S)硫微溶于酒精但不溶于水,将硫的酒精溶液倒入水中,即可析出固体硫

(3)Cu2O+4NH3·H2O=2[Cu(NH3)2]++2OH-+3H2O,

4[Cu(NH3)2]++8NH3·H2O+O2=4[Cu(NH3)4]2++4OH-+6H2O

(4)Cu2O、S以及CuS和Cu2S中的一种或两种

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

2011届高三化学一轮复习精品练习

第四节 用途广泛的金属材料及金属的活动顺序

一、选择题(包括8小题。1~6小题只有一个选项符合题意,7~8小题有两个选项符合题意。)

1.(2009年启东模拟)下列说法中不正确的是( )

A.人类历史上使用最早的合金是青铜

B.司母戊鼎是我国目前已发现的最重的青铜器

C.目前世界上使用量最大的合金是铝合金

D.目前世界上用途最广的合金是钢

2.人类历史上大量生产和使用铝、钛、铁、铜四种金属单质的时间顺序是( )

A.铜、铁、铝、钛

B.铁、铝、铜、钛

C.铜、铁、钛、铝

D.铁、铜、铝、钛

3.金属材料在日常生活以及生产中有着广泛的运用。下列关于金属的一些说法不正确的是( )

A.合金的性质与其成分金属的性质不完全相同

B.工业上金属Mg、Al都是用电解熔融的氯化物制得的

C.金属冶炼的本质是金属阳离子得到电子变成金属原子

D.越活泼的金属越难冶炼

4.已知酸性条件下有如下反应:2Cu+=Cu2++Cu。由于反应温度不同,用氢气还原氧化铜时,可能产生Cu或Cu2O,两者都是红色固体。一同学对某次用氢气还原氧化铜实验所得的红色固体产物作了验证,实验操作和实验现象记录如下:

加入试剂 稀硫酸 浓硫酸、加热 稀硝酸 浓硝酸

实验现象 红色固体和蓝色溶液 无色气体 无色气体和蓝色溶液 红棕色气体和蓝色溶液

由此推出本次氢气还原氧化铜实验的产物是( )

A.Cu

B.Cu2O

C.一定有Cu,可能有Cu2O

D.一定有Cu2O,可能有Cu

5.CuS和Cu2S都能溶于硝酸,它们高温灼烧的产物相同,以下鉴别CuS和Cu2S两种黑色粉末的方法合理的是( )

A.将两种样品分别溶于硝酸,通过所产生的气体区别

B.将两种样品分别溶于硝酸,通过溶液的颜色区别

C.取两种同质量的样品分别高温灼烧,通过残留固体的质量区别

D.取两种同质量的样品分别高温灼烧,通过残留固体的颜色区别

6.现有CuO和Fe2O3组成的混合物a g,向其中加入2 mol·-1L的硫酸溶液50 mL,恰好完全反应。若将a g该混合物在足量H2中加热,使其充分反应,冷却后剩余固体质量为( )

A.1.6 a g

B.(a-1.6) g

C.(a-3.2) g

D.1.6 g

7.下列叙述正确的是( )

A.碳纤维增强复合材料可用于人体组织中韧带的制作

B.氮化硅陶瓷是新型无机非金属材料

C.银、铜、铁都是有色金属材料

D.碳化硅陶瓷具有压电效应

8.(2009年豫南模拟)在CuO和Fe粉的混合物中,加入一定量的稀硫酸,并微热,当反应停止后,滤出不溶物,并向滤液中插入一枚铁钉,发现铁钉并无任何变化,根据上述现象,确定下面结论正确的是( )

A.不溶物一定是Cu

B.不溶物一定含铜,但不一定含铁

C.不溶物一定是Fe

D.溶液中一定含有Fe2+,一定不含Cu2+

二、非选择题

9.(2009年广东卷)已知某混合金属粉末中,除铝外还含有铁、铜中的一种或两种,所含金属的量都在5%以上。请设计合理实验,探究该混合金属粉末中铁、铜元素的存在。仅限选择的仪器和试剂:烧杯、试管、玻璃棒、量筒、容量瓶、滴管、药匙;1 mol·-1L硫酸、2 mol·-1L硝酸、2 mol·-1L NaOH溶液、20% KSCN溶液。

完成以下实验探究过程:

(1)提出假设

假设1 该混合金属粉末中除铝外还含有____________元素;

假设2 该混合金属粉末中除铝外还含有____________元素;

假设3 该混合金属粉末中除铝外还含有Fe、Cu元素。

(2)设计实验方案

基于假设3,设计出实验方案。

(3)实验过程

根据(2)的实验方案,叙述实验操作、预期现象和结论。

编号 实验操作 预期现象与结论

①

②

③

④

10.某课外研究小组,用含有较多杂质的铜粉,通过不同的化学反应精制CuO,其设计的实验过程为:

(1)杂铜经灼烧后得到的产物是氧化铜及少量铜的混合物,灼烧后含有少量铜的可能原因是____________。

a.灼烧过程中部分氧化铜被还原

b.灼烧不充分铜未被完全氧化

c.氧化铜在加热过程中分解生成铜

d.该条件下铜无法被氧气氧化

(2)由粗制氧化铜通过两种途径制取纯净CuO,与途径Ⅰ相比,途径Ⅱ有明显的两个优点是:____________

____________ 。

(3)有同学指出,由CuSO4溶液到生成CuO少了一个环节,即应先生成Cu(OH)2沉淀,过滤洗涤后再加热分解Cu(OH)2得CuO。以下说法不可能成为减少该环节的理由的是____________。

A.CuO比Cu(OH)2颗粒粗大,更易于过滤从溶液中分离

B.Cu(OH)2分解温度较低,加热其浊液即可使其分解

C.干态下分解Cu(OH)2,温度难以控制,可能因温度过高导致CuO进一步分解生成Cu2O

D.过滤分离出的CuO不需洗涤就已非常纯净

11.试设计一个方案,在用廉价的原料和每种原料只用一次的条件下,分三步从含有Fe3+、Cu2+、Cl-和NO3-的废液中,把Fe3+转化为绿矾回收;把Cu2+转化为Cu回收。

各步反应加入的原料依次是____________ 。

各步反应的离子方程式是:

(1)____________ ;

(2)____________ ;

(3)____________ 。

12.(2009年衡水模拟)为了探究铜与浓硫酸的反应,某研究性学习小组做了如下实验:

①在放有铜片的圆底烧瓶中加入10 mL浓硫酸,加热煮沸10 min(如上图所示)后,所得固体分离除去未反应的铜片,再经水洗仍有大量黑色不溶物。

②取少量不溶物,向其中加入几滴浓硝酸,产生大量红棕色气体。

③取少量不溶物,向其中加5 mL酒精,充分振荡后,静置、过滤,把滤液移入盛有水的小试管中,振荡,出现浑浊。

④取少量不溶物,向其中加入3 mL氨水,振荡,溶液呈无色,在空气中静置,溶液变为深蓝色。

⑤取少量不溶物,向其中加入浓盐酸并加热,沉淀几乎全部溶解。

为了解释上述现象,学习小组通过查阅资料了解到:

a.铜与浓硫酸反应的不溶性副产物可能有:CuS、Cu2S、Cu2O、S等物质;b.CuS和Cu2S都能溶于热的浓盐酸;c.Cu2O能溶于氨水生成无色的[Cu(NH3)2]+,[Cu(NH3)2]+在氨水中被空气中的氧气氧化成深蓝色的[Cu(NH3)4]2+。

回答下列问题:

(1)第②步操作要注意的问题是____________ ;对比①②两步操作中的现象,你能得到的结论是____________ 。

(2)第③步操作中出现的沉淀是____________ ,请解释出现这一现象的原因____________ 。

(3)写出④步涉及的离子方程式____________ 。

(4)综合分析铜与浓硫酸的反应,生成的不溶物是____________。

参考答案:

1.解析:A、B两项均符合史实,目前世界上使用量最大的合金是钢而不是铝合金,故C项不正确。

答案:C

2.解析:活泼性越强的金属在自然界中易以化合态存在,且因金属离子得电子能力较弱,生产和使用的时间往往就偏晚。Cu、Hg、Ag、Au、Sn、Pb等金属都是最早使用的几种金属,它们有的只以化合态存在,有的熔点很低易冶炼。在春秋晚期我们就会炼铁,战国晚期就会炼钢。铝在自然界中只以化合态存在,且工业上是通过电解氧化铝获得的,只在近代发明电以后才实现的。钛合金尽管有耐腐蚀、熔点高等优良的性能,但最大的缺点是提炼比较困难,因为钛在高温下可以与氧、碳、氮及其他许多元素化合,故钛使用时间最晚。

答案:A

3.解析:合金的性质与其成分金属有较大差异,尤其表现在物理性质上,故A项正确;AlCl3为共价化合物,其熔融状态不导电,不能通过电解AlCl3制铝,故B项不正确;在金属矿石中,金属均以阳离子形式存在,冶炼的过程,即为金属被还原的过程,故C项正确;金属越活泼越不容易使其还原为单质,故D项正确。

答案:B

4.解析:此题是通过实验现象推测反应的本质。H2还原CuO生成红色固体,可能是Cu和Cu2O中的一种或两种,加入稀H2SO4溶液变蓝和得到红色固体,证明原固体中含Cu2O,而Cu不能证明其有无。

答案:D

5.解析:由于二者溶于硝酸和加热灼烧的产物是相同的,故无法通过这些变化定性区别,但产物的量是不同的。

答案:C

6.解析:n(H2SO42-)=2 mol·L-1×0.05 L=0.1 mol CuO与Fe2O3与0.1 mol H2SO4恰好完全反应生成CuSO4和Fe2(SO4)3,反应前后铜元素和铁元素的化合价没有发生变化,即金属氧化物中氧元素的物质的量与SO4的物质的量相等。 则a g该混合物用足量H2还原后得到Cu、Fe的质量为a g-0.1 mol×16 g·mol-1=(a-1.6) g。

答案:B

7.解析:B项中氮化硅陶瓷是新型无机非金属材料,故该项正确;铁为黑色金属,故C项错误;压电陶瓷以BaTiO3和PbTiO3为主要成分,故D项错误。

答案:AB

8.解析:由题意知滤液中一定没有Cu2+和H+,所以不溶物中一定有Cu,可能有Fe,溶液中一定有Fe2+,一定无Cu2+。

答案:BD

9.解析:在生产和科学研究中,常常需要对一些物质的成分进行检验,本题在设计实验时,要充分考虑到Al、Fe、Cu三种金属在性质上的差异,从而达到探究实验的目的。

①2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,而Fe、Cu与碱液不反应;

②Fe+H2SO42-=FeSO42-+H2↑,而Cu与稀硫酸不反应;

③加入稀硝酸后,溶液中的Fe2+会被硝酸氧化为Fe3+,Fe3+可用SCN-进行检验;

④3Cu+8H++2NO-3=3Cu2++2NO↑+4H2O,

Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓(蓝色)

通过分析上述反应过程的现象,完成对样品成分的确定。

答案:(1)Cu Fe(答案的顺序可交换)

(3)

编号 实验操作 预期现象与结论

① 用药匙取少许样品,加入试管A中,再用滴管取过量NaOH溶液并滴加到试管A中,充分反应后,静置,弃去上层清液,剩余固体备用 样品部分溶解,并有气体放出则含有Al

② 往试管A的剩余固体中加过量稀硫酸,充分反应后,静置;取上层清液于试管B中,剩余固体备用 固体部分溶解,并有气体放出,溶液呈浅绿色,可能含铁

③ 往试管B中加入少许稀硝酸,再滴加KSCN溶液 溶液先变成黄色,加KSCN后显血红色,结合②可知,一定含铁

④ 往②剩余固体中加入稀硝酸,再滴加NaOH溶液 固体溶解,有无色刺激性气体产生并很快变成红棕色,溶液显蓝色,加NaOH溶液后有蓝色沉淀产生,一定含铜

10.解析:(1)灼烧后含有少量铜,其原因可能是灼烧不充分,铜未被完全氧化,也可能是灼烧过程中部分氧化铜被还原。

(2)根据途径Ⅰ的反应方程式Cu+2H2SO4(浓) CuSO4+SO2↑+2H2O和途径Ⅱ的反应方程式2Cu+O2+2H2SO42CuSO4+2H2O,可以看出途径Ⅱ的优点是:①产生等量的CuSO4,比途径Ⅰ消耗硫酸小;②途径Ⅱ不产生污染大气的气体(SO2)。

(3)显然过滤得到的不溶物不经洗涤是不会纯净的,故D项一定不会成为本问题理由的。

答案:(1)a、b

(2)耗酸少;无污染性气体(SO2)产生

(3)D

11.解析:这是一个将化学基础知识运用到实际生产中的问题,设计实施方案应用廉价的原料,简单易行。依据题意应分三步实施。把Fe3+转化为绿矾回收,Cu2+→Cu,完成此步可选用铁原料:2Fe3++Fe=3Fe2+、Fe+Cu2+=Cu+Fe2+。加铁前必须将Fe3+、Cu2+与Cl-、NO-3分离,可加碱使Fe3+→Fe(OH)3↓,Cu2+→Cu(OH)2↓,廉价的碱为Ca(OH)2,过滤后Fe(OH)3、Cu(OH)2只需转为盐溶液才能进行下一步反应,此方案实施只能用稀硫酸: Fe(OH)3+3H2SO4=Fe2(SO42-)3+6H2O,Cu(OH)2+H2SO4=CuSO4+2H2O。

答案:Ca(OH)2溶液、稀H2SO4、铁

(1)Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓ Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓

(2)Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O

(3)2Fe3++Fe=3Fe2+Fe+Cu2+=Fe2++Cu

12.解析:(1)大量红棕色污染性气体需要妥善处理。

(2)硫在酒精中微溶,在酒精与H2O的混合溶液中溶解度更小,所以把硫的酒精饱和溶液加入水中会出现浑浊。

(3)④说明不溶物中有Cu2O。

(4)综上分析,黑色不溶物的成分为:Cu2O、S和CuS、Cu2S中的一种或两种

答案:(1)必须在密闭系统中(或在通风橱中)进行,防止污染空气(或防止中毒)黑色沉淀中有还原性物质,浓硝酸的氧化性强于浓硫酸

(2)硫(或S)硫微溶于酒精但不溶于水,将硫的酒精溶液倒入水中,即可析出固体硫

(3)Cu2O+4NH3·H2O=2[Cu(NH3)2]++2OH-+3H2O,

4[Cu(NH3)2]++8NH3·H2O+O2=4[Cu(NH3)4]2++4OH-+6H2O

(4)Cu2O、S以及CuS和Cu2S中的一种或两种

21世纪教育网 -- 中国最大型、最专业的中小学教育资源门户网站。 版权所有@21世纪教育网

同课章节目录